Stérilisation contrainte

Des programmes de stérilisation contrainte ont été mis en place par plusieurs États, souvent sous l'influence de théories eugéniques.

Le Japon et les États-Unis furent les premiers à le faire, suivis par la Suède, l'Allemagne nazie, le Pérou d’Alberto Fujimori au début du 20e siècle. De tels programmes sont imposés à certaines catégories de la population, qui, dans le cadre de théories eugéniques (et parfois racistes) sur un prétendu risque de « dégénérescence raciale », sont stérilisées contre leur gré, parfois à leur insu. Ces programmes eugénistes ont été réalisés souvent sur des personnes de couleur, des personnes avec handicap mental, des homosexuels, ainsi que sur des criminels, toxicomanes, prostituées, voire des personnes de classe populaire. Il s'agit d'une forme de coercition reproductive, opposée aux droits reproductifs.

Droit international

La stérilisation contrainte est considérée comme un crime contre l'humanité selon le Statut de Rome[1].

Pays ayant pratiqué la stérilisation contrainte à large échelle

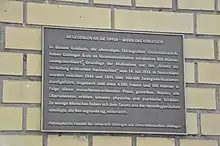

Allemagne nazie

L'Allemagne nazie a stérilisé plus de 400 000 personnes[2] au nom de l'idéal de la « pureté de la race ».

Alberta et Colombie-Britannique

Deux provinces canadiennes, l'Alberta et la Colombie-Britannique, ont aussi mis en place de tels programmes, à des fins eugéniques, comparables au programme américain (à l'exception du versant pénal, concevant la stérilisation en tant que châtiment, qui n'existait pas au Canada). La province d'Alberta vota l'Alberta Sexual Sterilisation Act (Loi d'Alberta de stérilisation sexuelle) en 1928. Entre 1928 et 1972, environ 3 000 stérilisations ont été opérées, de manière obligatoire ou prétendument « volontaire », sur des individus d'âges et d'ethnies différents. La loi de 1928 n'autorisait la stérilisation qu'en cas d'accord du sujet ou de son tuteur, en fonction de la compétence de celui devant effectuer l'opération. Un amendement de 1937 autorisa la stérilisation forcée des handicapés mentaux, sans leur accord ni celui de leur tuteur. La province d'Alberta accrut encore l'ampleur de son programme de stérilisation après la Seconde Guerre mondiale. En 1972, date de clôture du programme, cinquante personnes avaient été opérées de force.

Les femmes, les jeunes et les minorités formaient la majorité des cibles du programme. Les mineurs étaient souvent considérés comme « handicapés mentaux », ce qui les plaçait sous la dépendance d'adultes, et les privait donc de leur consentement. Les Métis et les Amérindiens ont été largement visés, quel que soit leur âge par ailleurs (formant 2,5 % de la population, ils représentaient 6 % de la population détenue dans des institutions psychiatriques, et, à la fin du programme, 25 % des victimes). On leur imposait souvent le statut de « déficient mental », les privant de droits civiques et les assujettissant à la stérilisation contrainte. Les femmes, en particulier jeunes, pauvres et célibataires, formaient aussi une grande partie des victimes ; on les soupçonnait de prostitution ou, à tout le moins, de mauvaises mœurs, actes qui favoriseraient, selon les théories en vigueur, la « dégénérescence » morale. Si leur sort personnel était considéré comme au-delà de toute rédemption, du moins n'auraient-elles pas de progéniture « décadente ».

La nature réelle du programme parvint aux oreilles du grand public en 1971, lorsque Leilani Muir (en), élève du Centre Michener (Provincial Training School for Mental Defectives, PTS), une institution pour personnes retardées, découvrit qu'elle avait été stérilisée. Sujette au test de quotient intellectuel (QI), elle avait été diagnostiquée comme étant « moron » (QI entre 51 et 70), ce qui la privait de tout droit civique. On lui administra des médicaments anti-psychotiques puissants, bien qu'elle n'ait manifesté aucun symptôme de psychose lors de son séjour au PTS. Elle subit à nouveau le test de QI, où son quotient intellectuel fut estimé à 64, et fut ensuite stérilisée, avec l'accord parental. Vingt ans plus tard, elle a réussi à se faire dédommager à hauteur de 750 000 et 230 000 dollars canadiens (en 1995). 1 300 autres plaintes ont été déposées depuis sa victoire.

Les stérilisations forcées de femmes autochtones canadiennes n'ont pris fin qu'en 2018[3].

Québec

En 2022, un rapport de la Commission de la santé et des services sociaux des Premières Nations du Québec et du Labrador et l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue a documenté qu'au moins 22 femmes autochtones ont subi des stérilisations forcées au Québec entre 1980 et 2019[4]. Bien que ce rapport est présenté dans les médias comme la première étude du genre au Québec au moment de sa publication, plusieurs articles de presse ont été publiés en 1982 faisant état de ce phénomène[5].

Selon l'émission Enquête de Radio-Canada, le phénomène de la stérilisation contrainte toucherait également des femmes noires au Québec[6].

États-Unis

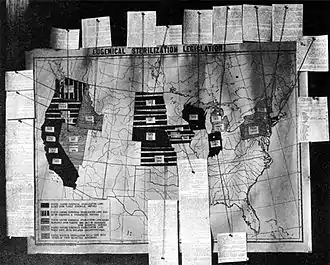

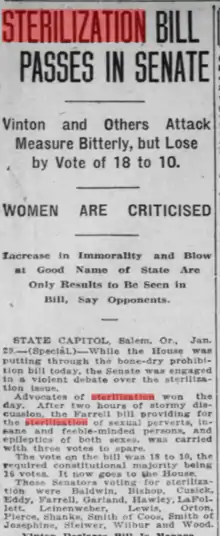

Selon l'universitaire Dominique Aubert-Marson, c'est aux États-Unis que sont mises en place pour la première fois des politiques eugénistes avec d'une part une restriction de l’immigration dès 1924 avec l'objectif déclaré d'éviter un déclin de l’intelligence au niveau national, et d'autre part, dès 1907 en Indiana, une loi rendant obligatoire la stérilisation des faibles d’esprit et des criminels, votée par 33 États en 1944 : environ 60 000 personnes sont ainsi stérilisées, en majorité des pauvres, des femmes jeunes et des personnes issues des minorités ethniques[7]. Le programme visait d'abord les retardés mentaux et personnes sujettes à des troubles psychiques. De plus, certains États visaient aussi les sourds, les aveugles, les épileptiques et les victimes de malformations congénitales. En outre, les Amérindiens ont aussi été victimes du racisme d'État, et nombre d'entre eux ont été stérilisés contre leur gré, sans même en être informés, lors de séjours en hôpital (en maternité, etc.)[8]. D'autres stérilisations, à une moindre échelle, ont eu lieu en prison et dans le cadre pénal, en visant la criminalité. Au total, plus de 65 000 personnes ont été stérilisées dans 33 États différents dans le cadre de programmes semblables[9]. Vingt-sept États ont mené des programmes de stérilisations contraintes jusqu'en 1956[10]: l'Arizona, la Californie, le Connecticut, le Delaware, la Géorgie, l'Idaho, l'Indiana, l'Iowa, le Kansas, le Maine, le Michigan, le Minnesota, le Mississippi, le Montana, le Nebraska, le New Hampshire, la Caroline du Nord et du Sud, le Dakota du Nord et du Sud, l'Oklahoma, l'Oregon, l'Utah, le Vermont, la Virginie, la Virginie-Occidentale et le Wisconsin.

Le Michigan fut le premier État, en 1897, à tenter d'introduire une loi contraignant certaines personnes à être stérilisées. Le projet de loi n'obtint cependant pas assez de voix. En 1905, la Pennsylvanie vota une telle loi, mais elle fut rejetée par un veto du gouverneur. Deux ans plus tard, l'Indiana fut en définitive le premier État à introduire effectivement une loi permettant la stérilisation contrainte, suivi de près par Washington et la Californie en 1909. Jusqu'à Buck v. Bell, un cas soumis à la Cour Suprême en 1927, les taux de stérilisation restèrent relativement faibles, à l'exception notable de la Californie. Au , la stérilisation légale a été pratiquée sur 6 244 individus[11]. En conclusion de Buck v. Bell, les juges légitimèrent la stérilisation forcée de handicapés mentaux au nom de la « protection et de la santé de l'État ». Trois ans plus tôt, la Virginie avait adopté une loi autorisant, au nom de l'eugénisme, la stérilisation contrainte des handicapés mentaux. Carrie Buck avait été transférée à la garde de l'État par sa famille, qui plaida sa « faiblesse d'esprit », après qu'elle eut donné naissance à un enfant (elle avait été violée par un membre de sa famille). La Cour suprême jugea que Buck, sa mère et sa fille étaient « faibles d'esprit » et coupables de « mauvaises mœurs », légitimant ainsi les lois eugéniques de Virginie. Celles-ci furent abolies en 1974. Le juge Oliver Wendell Holmes Jr., qui rédigea la décision de la Cour suprême de 1927, déclarait dans celle-ci que:

« Nous avons vu plus d'une fois que le bien public peut exiger la vie des meilleurs citoyens. Ce serait étrange qu'il ne puisse en appeler à ceux qui ruinent déjà la force de l'État pour des sacrifices moins importants, qui ne sont d'ailleurs souvent pas ressentis comme tels par les personnes concernées, afin de protéger la société contre un excès d'incompétence. Il vaut mieux, pour le monde entier, qu'au lieu d'attendre qu'on exécute la progéniture dégénérée à la suite d'un crime de leur part, ou qu'on les laisse mourir de faim en raison de leur imbécillité, la société puisse empêcher ceux qui sont manifestement incapables de perpétuer leur genre. Le principe qui soutient la vaccination obligatoire est assez large pour légitimer de sectionner les trompes de Fallope (…) Trois générations d'imbéciles sont suffisantes[12]. »

Dans un article de 1985, l'historien Paul A. Lombardo affirmait que Buck n'était pas du tout « faible d'esprit », mais que toute l'histoire s'était bâtie autour de son viol par le neveu de sa mère adoptive. Albert Priddy, un rédacteur de la loi en question, était en même temps responsable d’un centre d’accueil pour personne pauvres et handicapées. Il utilisa l’une de ses pensionnaires, Mlle Buck, pour initier un recours contre sa stérilisation, et la fit représenter en justice par un avocat eugéniste de son choix qui, ne faisant rien d'efficace pour la défendre, mena l’affaire jusqu’à la Cour suprême où il perdit. Ce faisant, il obtenait de la Cour suprême un jugement déclarant la constitutionnalité de la stérilisation[13].

Après Buck v. Bell, des douzaines d'États instaurèrent des lois de stérilisation au nom de l'eugénisme. Le statut légal de Virginie avait largement été composé par l'eugéniste Harry H. Laughlin, qui s'était rendu compte que nombre de médecins se refusaient à stériliser de force leurs patients, craignant d'éventuelles poursuites judiciaires. Aussi, Laughlin s'était attelé à la rédaction d'une « loi modèle » qui résisterait à l'examen attentif de la Cour suprême, et permettrait la généralisation de telles pratiques[14]. En 1922, Laughlin avait formulé ce modèle législatif, aux fins, non réalisées, d'instaurer un statut fédéral prônant la stérilisation de force à des fins eugéniques.

Harry Laughlin était le super-intendant de l'Eugenics Record Office du biologiste eugénique Charles Davenport (1866-1944), qui avait essayé, dans son ouvrage de 1929, Race Crossing in Jamaica, de démontrer la « dégénérescence » résultant de mariages mixtes entre populations noires et blanches. L'eugénisme était ainsi clairement lié au racialisme, théorie s'appuyant sur la science pour justifier des préjugés racistes. Laughlin lui-même travailla ensuite pour la Pioneer Fund, fondée en 1937. Onze mois après l'instauration des lois de Nuremberg en Allemagne nazie, Laughlin écrivait à un responsable de l'Université de Heidelberg, où il était doctor honoris causa, affirmant que les États-Unis et le Troisième Reich partageaient une « compréhension commune de… l'application pratique » de principes eugéniques à la « santé raciale[15] ».

Le nombre annuel de stérilisations augmenta jusqu'au procès Skinner v. Oklahoma (en), en 1942, lors duquel la Cour suprême complexifia la situation légale en s'opposant à la stérilisation de délinquants si la clause de protection égale (Equal Protection Clause ou égalité devant la loi), inscrite dans la Constitution, n'était pas respectée. En d'autres termes, si la stérilisation de délinquants devait être admise, elle devait s'appliquer aux délinquants de toute classe sociale, et non pas simplement aux ouvriers[16].

La plupart des lois instaurant de tels programmes de stérilisation peuvent se diviser en trois catégories : celles qui étaient motivées par des considérations relatives à l'hérédité (eugénisme traditionnel), celles qui prétendaient que de telles pratiques menaient à la vitalité (eugénisme thérapeutique) et celles qui voulaient punir une catégorie de personnes (pénal) — bien que ces motivations se soient combinées en théorie et en pratique, la stérilisation des « délinquants » étant considérée comme traitement eugénique de sélection de la population et comme châtiment. L'arrêt de la Cour suprême lors de Buck v. Bell, en 1927, avait mis hors-la-loi la stérilisation contrainte en tant que châtiment.

La plupart des opérations de stérilisation visaient simplement à empêcher toute reproduction (par exemple en sectionnant le canal déférent chez les hommes), bien que certains États (l'Oregon et le Dakota du Nord) eussent prévu la castration. La plupart des opérations de stérilisation étaient menées sous des statuts eugéniques, dans des hôpitaux psychiatriques ou des instituts pour personnes handicapées[17].

Après la Seconde Guerre mondiale et les politiques d'extermination de l'Allemagne nazie, qui comprenaient un volet eugénique, l'opinion publique devint moins favorable aux programmes de stérilisation. Pour autant, les pratiques de stérilisation continuèrent à un niveau relativement élevé jusqu'au début des années 1960. Le Oregon Board of Eugenics, rebaptisé Board of Social Protection, a existé jusqu'en 1983, avec les dernières stérilisations de force pratiquées en 1981[18].

Le commonwealth de Porto Rico avait aussi un programme de stérilisation. La législation à ce sujet resta en vigueur dans beaucoup d'États après les années 1960, bien qu'elle n'ait été quasiment plus utilisée. À elle seule, la Californie compte pour plus d'un tiers des cas de stérilisations forcées. Les eugénistes E. S. Gosney et Paul B. Popenoe ont rendu public une bonne partie de ce programme dans un livre qui fut utilisé par le Troisième Reich pour appuyer la thèse selon laquelle un programme de stérilisations forcées à grande échelle était envisageable[19] - [20] - [21].

Récemment, les gouverneurs de beaucoup d'États, en commençant par la Virginie, puis l'Oregon et la Californie, ont présenté des excuses publiques pour les programmes de stérilisations contraintes. Néanmoins, aucun n'a proposé de compensation financière, au prétexte que peu de victimes étaient encore en vie et qu'il était difficile de retrouver leurs traces administratives. Au moins une plainte a été déposée, déclarant dans Poe v. Lynchburg Training School & Hospital (en) (1981) que la stérilisation était anticonstitutionnelle. La plainte fut rejetée, au motif que la loi n'était plus en vigueur. Les défenseurs reçurent néanmoins quelque indemnisation, au motif que la loi elle-même demandait l'information des patients, obligation qui n'avait pas été satisfaite.

En , le Center for Investigative Reporting accuse l'administration pénitentiaire de l’État de Californie d'avoir pratiqué des stérilisations forcées sur au moins 148 femmes détenues entre 2006 et 2010[22].

En , Dawn Wooten, une infirmiére travaillant dans un centre de l'ICE en Géorgie, a ouvert une plainte concernant un taux elevé d'hystérectomie envers les femmes enfermées sur son lieu de travail[23].

Dominique Aubert-Marson indique qu'« après 1930, certains pays européens, comme les pays scandinaves et l’Allemagne, ont mis en place des politiques de stérilisation calquées sur le modèle américain »[7].

Inde

L'état d'urgence proclamé en Inde entre 1975 et 1977 comprenait un volet planning familial commençant en . Dans ce cadre, la vasectomie et la ligature des trompes ont été commises sur des plus de 10 millions de personnes (dont 7,5 millions d'hommes)[24], soit de force soit contre de l'argent. On accusa principalement Sanjay Gandhi, le fils de la Première ministre Indira Gandhi, d'un programme considéré comme un échec[25] - [26]. Plusieurs agences internationales d'aide au développement comme SIDA (Suède), NORAD (Norvège) ou les Nations Unis ont directement participé au financement de ce programme[24].

Entre 2009 et 2012, il y a eu 700 morts et 356 cas de complication à la suite des stérilisations[27].

En 2013 et 2014, 4 millions de stérilisations ont eu lieu. D'après les chiffres officiels, moins de 100 000 ont eu lieu sur des hommes, les 3,9 millions restant ayant été pratiqué sur des femmes[27].

Chaque année, environ 1,4 million de saisonniers sont engagés pour la coupe de la canne à sucre, notamment dans l’État du Maharashtra. D'après un réseau d'ONG spécialisées dans la lutte pour les droits des femmes : « Les coupeurs de canne vivent dans des conditions misérables, sans eau potable ni sanitaires dans leurs abris de fortune. [...] les femmes sont particulièrement vulnérables : leur corps est non seulement exploité mais il est aussi contrôlé. On note une hausse du nombre d’hystérectomie effectuées sur les coupeuses de canne et un pic juste avant le début de la récolte. » Ainsi, selon deux enquêtes, 36 % des travailleuses de la ville de Bid ont subi une ablations de l’utérus (ce qui est très élevé en comparaison de la moyenne régionale de 2,6 % et nationale de 3,2 %). L'objectif poursuivi par les entrepreneurs sucriers est d'obtenir une plus grande productivité de la part de leurs salariées qui peuvent alors travailler de façon ininterrompue[28].

Japon

Lors de la phase de l'expansionnisme du Japon Shōwa, les gouvernements nippons successifs mirent en place des mesures visant la stérilisation des handicapés mentaux et des « déviants », dont notamment une Loi nationale sur l'Eugénisme voté en 1940[29].

D'autre part, les Lois sur la Prévention de la Lèpre de 1907, 1931 et 1953, la dernière n'étant abolie qu'en 1996, permettaient l'internement des malades dans des sanatoriums où l'avortement et la stérilisation étaient monnaie courante[30]. En vertu de l'ordonnance coloniale coréenne de prévention de la lèpre, les malades coréens pouvaient aussi être soumis à des travaux forcés[31].

En vertu de la Loi Protection Eugénique de 1948, la stérilisation pouvait être imposée aux criminels « avec des prédispositions génétiques au crime », aux patients souffrant de maladies génétiques comme l'hémophilie, l'albinisme, l'ichtyose, et de maladies mentales comme la schizophrénie, la maniaco-dépression et l'épilepsie[32].

Au Japon, de telles pratiques, ainsi que parfois des avortements contraints, ont été menées dans les colonies de lépreux, longtemps après que des traitements médicamenteux contre la lèpre furent découverts. Un certain nombre de témoignages font aussi écho d'infanticides[33].

On estime à 25000 le nombre de personnes stérilisées depuis le vote de la Loi nationale sur l'eugénisme. La région de Hokkaido est considérée comme ayant eu le plus grand nombre de stérilisation forcées[34].

Pérou

Au Pérou, le président Alberto Fujimori (1990-2000) a été accusé de génocide et de crimes contre l'humanité en raison du programme de stérilisation mis en place[35]. Le Pérou avait alors mis en place un programme de stérilisations forcées contre des Amérindiennes (essentiellement des Quechuas), au nom d'un « plan de santé publique », présenté le . Le plan était financé principalement par l'USAID (36 millions de dollars) et, loin derrière, le Fonds des Nations unies pour la population (UNFPA)[36]. Le , Fujimori présente un projet de loi modifiant la « loi générale de la population », afin d'autoriser la stérilisation. Des méthodes de contraception sont aussi légalisées, toutes sortes de mesures auxquelles s'opposent fortement l'Église catholique ainsi que l'Opus Dei. En , l'OMS elle-même félicite alors Fujimori pour son plan de contrôle démographique[36].

Le ministre de la santé Luis Solari institue en une commission spéciale sur les activités d’anticonception chirurgicale volontaire (AVQ), tandis qu'une commission parlementaire chargée d'enquêter sur les « irrégularités » du programme est mise sur pied. En , le Rapport final commandé par le ministère de la Santé montre qu'entre 1995 et 2000, 331 600 femmes ont été stérilisées, tandis que 25 590 hommes subissaient une vasectomie[36]. Le plan, qui avait comme objectif de diminuer le nombre de naissances dans les secteurs pauvres de la société péruvienne, visait essentiellement les indigènes des zones déshéritées. Selon l'accusation de la députée Dora Núñez Dávila en , 400 000 Amérindiennes auraient ainsi été stérilisées dans les années 1990. Des documents prouvent que le président Fujimori était informé, mois par mois, du nombre d'interventions réalisées, par les services de ses ex-ministres de la santé, Eduardo Yong Motta (1994-96), Marino Costa Bauer (1996-1999) et Alejandro Aguinaga (1999-2000)[36]. Une enquête de la sociologue Giulia Tamayo, Nada Personal (Rien de personnel), montre que des quotas avaient été fixés aux médecins. Selon Le Monde diplomatique, des « festivals de ligatures des trompes » étaient organisés dans les campagnes et les pueblos jóvenes (bidonvilles). En 1996, il y eut, selon les chiffres officiels, 81 762 ligatures de trompes, le pic étant atteint l'année suivante, avec 109 689 ligatures, pour seulement 25 995 en 1998. Le documentaire Le Ventre des femmes de 2010 parle de ce fait historique. Un procès contre l'ex-président Fujimori, déjà emprisonné pour crime contre l’humanité et corruption, s'ouvre en 2021. L’impunité est jusqu'alors totale, aucun responsable n’ayant été condamné[37].

Suède

Une loi eugénique est en vigueur en Suède de 1935 à 1976[38], la Suède a, pendant cette période, stérilisé 63 000 personnes sur une population totale de plus de six millions d'habitants[39]. Entre 1935 et 1996, le chiffre s'élèverait à 230 000 personnes selon un rapport remis au ministère des Affaires sociales[40].

Les lois de 1934 et 1941 sont votées dans un consensus général entre l'ensemble des partis politiques[40].

Lorsque le Parti démocratique suédois a adopté la loi sur la stérilisation de 1934, il a bénéficié d'un large soutien de la part des autres partis politiques et de l'Église luthérienne. Les stérilisations ont commencé en 1935, ont atteint leur point culminant en 1946 et se sont poursuivies jusqu'en 1976 ; pendant toute cette période, on estime que 63 000 personnes ont été stérilisées (Broberg, 1996) - plus que dans tout autre État européen à l'exception de l'Allemagne nazie. Les femmes étaient principalement ciblées, représentant 90 % des cas. Certains historiens émettent l'hypothèse que cela est dû au fait que la pratique eugénique reflétait les normes biologiques et sociales masculines, et que la déviance statistique, mesurée par rapport à cela, affectait davantage les femmes[41].

La stérilisation était une condition préalable pour pouvoir conserver la garde des enfants, toucher une aide sociale, ou être libéré de prisons ou d'institutions psychiatriques. Actif principalement des années 1930 jusqu'au milieu des années 1950, bien qu'il continuât par la suite, ce programme eugénique souleva la polémique en 1997, lorsque le journaliste Maciej Zaremba révèle que le gouvernement suédois aurait stérilisé 60 000 femmes afin d'éviter que la société suédoise ne soit submergée par des individus de « race inférieure », pauvres ou de race mixte. Il donne l'exemple de Maria Nordin, qui ne pouvait voir au tableau noir à l'école étant petite, n'ayant pas de lunettes. Le Dr Ingvarsson avant de la stériliser, à l'âge de 17 ans, lui dit qu'« elle n'est pas vraiment brillante et ne peut donc avoir d'enfant ». Si officiellement, on demandait aux victimes leur avis, en réalité, ces personnes étaient menacées de ne pas pouvoir conserver leurs enfants[38] - [42].

Une nouvelle loi de 1976 rend obligatoire l'accord des intéressés, Jusqu'en 1996, quelque 166 000 personnes (99% de femmes et 1% d'hommes) seront stérilisées sur les bases de cette loi. Néanmoins, l'enquête gouvernementale publiée en 2000 estime que 6 000 opérations (9% des opérations) ont été stérilisations forcées tandis que 15 000 ont été effectuées avec l'accord des intéressés mais dans des conditions jugées "contraignantes"[43]. L'État suédois paya par la suite quelques indemnités aux victimes encore vivantes[44] - [40].

Le programme avait comme objectif principal annoncé de prévenir les maladies psychiatriques[45]. Néanmoins, tout comme au Canada et aux États-Unis, il comportait un volet raciste, en ce que les savants responsables du programme et les médecins qui se chargeaient des stérilisations croyaient fortement en une connexion entre la « race » et l'« intégrité génétique » des individus[38] - [44]Dans les décennies tardives, les « malades mentaux » représentaient la plus grande partie des victimes.

La Suède participe également, via son autorité de développement international (SIDA), avec la Banque mondiale et le fond pour la population des Nations unies, par des dizaines de millions de dollars[24] au programme indien de stérilisation des pauvres dans les années 1970[27].

Suisse

En 1928, le canton de Vaud vote une loi autorisant la stérilisation des personnes atteintes « de maladie mentale ou d’infirmité mentale », elle est abrogée en 1985[46] - [47]. Les personnes ainsi stérilisées se comptent « par centaines » dans ce canton[48]. Stérilisations contraintes ou castrations contraintes furent pratiquées par des gynécologues suisses à partir de 1898. L'Indemnisation des victimes n'est pas envisagée par le gouvernement suisse[49].

Royaume-Uni

Au Royaume-Uni, le secrétaire d'État à l'Intérieur Winston Churchill mit en place une clause instaurant la stérilisation contrainte dans le Mental Deficiency Act de 1913. Mais l'écrivain G. K. Chesterton mena une campagne victorieuse pour son abolition. Cependant, en 2015, la Court of Protection du Royaume-Uni a jugé qu'une femme ayant six enfants et un QI de 70, devait être stérilisée pour sa sécurité parce qu'une nouvelle grossesse pourrait mettre en danger la vie de la mère ainsi que de son fœtus[50].

Corée du Nord

Selon le rapport publié en par l'Institut coréen pour l'unification nationale, organisme étatique sud-coréen, le gouvernement de la Corée du Nord aurait pratiqué l'eugénisme : les nains devaient subir une vasectomie et être mis en quarantaine et dans les années 1980, des opérations contraceptives se pratiquaient aussi sur des femmes de moins de 1,50 mètre[51].

France

Plusieurs centaines ou milliers de femmes ont été victimes d'avortements ou de stérilisations forcés à La Réunion, par des médecins de la clinique de Saint Benoît durant les années 1960. « Dans ce pays malade de démographie, je n'ai jamais eu le sentiment de faire mal », a affirmé Alain Ladj, médecin dans la clinique, lors du procès en 1971.

Le « Rapport sur les problèmes posés par les pratiques de stérilisation des personnes handicapées » publié par de l'Inspection générale des affaires sociales en 1998, a mis en lumière un certain nombre de questions. Selon les auteurs, « le risque de contentieux demeure faible, parce qu'il n'y a jamais de poursuites. Il existe cependant. Si la question surgissait (soulevée par des victimes, des conjoints ou des juges), et aboutissait à une claire affirmation de l'illégalité des stérilisations (ce qui est plus que probable), une telle solution contentieuse aurait un fort impact et susciterait le trouble[52] ». Des données déclaratives émanant d'hôpitaux permettent de repérer « en 1996 environ 15 cas de stérilisation d'hommes handicapés sur les 423 actes de ligatures des canaux déférents et quand même 2 % de stérilisations de femmes, handicapées ou en grandes difficultés sociales, selon le diagnostic associé, c'est-à-dire 211 cas sur 10 453 »[53] - [54].

En date du , un collectif de 15 jeunes françaises, originaires de l'Yonne, et stérilisées à leur insu courant 1990, toutes handicapées mentales légères, et qui avaient déjà vu leurs plaintes classées sans suite en 2007 par le parquet d'Auxerre, ont à nouveau entamé une procédure contre l’État, laquelle a été, en 2011, déclarée recevable par la Cour européenne des droits de l'homme[55].

Selon la sociologue et chercheuse à l'INSERM, Nicole Diederich, qui a dirigé un ouvrage intitulé Stériliser le handicap mental ? (ERES 1998), la pratique de la stérilisation forcée demeure présente en France, dans les institutions pour personnes handicapées, en vertu notamment d'une loi du silence parmi la profession médicale[56].

Roumanie, Hongrie, République tchèque et Slovaquie

L'Union des républiques socialistes soviétiques imposa la stérilisation forcée à des déportées issue de la communauté allemande de Roumanie dans des camps de travail après la Seconde Guerre mondiale. La déportation avait eu lieu en vertu d'une clause de la convention d'armistice, selon laquelle la Roumanie devait fournir de la main-d'œuvre à l'URSS[57].

Selon un rapport de 2005 du Défenseur public des droits de Slovaquie, la Tchécoslovaquie stérilisa des femmes roms entre 1973 et 1990, souvent via des incitations financières. Bien que la politique ait été officiellement abolie après 1990, certains médecins continuèrent ce programme (la dernière victime recensée a été stérilisée en 2003)[58].

En effet, en 2009, 2011 et 2012, la Slovaquie a été condamnée par la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) pour des affaires de stérilisation contre des femmes roms, datant du début des années 2000 (alors que la Slovaquie était membre de l'Union Européenne), stérilisées à leur insu ou sans leur consentement éclairé lors d'accouchements à la césarienne[59] - [60]. De telles affaires ont aussi été dénoncées en Hongrie[61]. Les décisions de la CEDH quant à la Slovaquie ont été critiquées, car si elles condamnaient celle-ci sous l'angle des articles 3 et 8 (interdiction des traitements inhumains et dégradants ; vie privée et familiale), la Cour a considéré qu'il n'était pas nécessaire d'examiner, en sus, une potentielle violation de l'art. 14, à savoir l'interdiction de la discrimination[62].

Chine

La Chine a également mis en place des programmes de stérilisation à des fins de contrôle démographique[33].

Israël

Selon Gal Gabbay, l’auteur du documentaire israélien « Vacuum », qui reprend le témoignage de 35 femmes falashas, ayant reçu une injection de Depo-Provera dans des camps de transit, en Éthiopie avant d'immigrer en Israël : « Il faut comprendre que ces femmes dans les camps de transit sont très vulnérables. Elles veulent quitter l’Ethiopie et venir en Israël. Donc elles sont dans une position délicate. Et puis, elles viennent d’une culture d’obédience très forte. Avant de quitter leur pays, quelqu’un leur a dit que la vie serait difficile en Israël (…) et on leur a fortement recommandé de prendre cette injection. »[63]. Le contraceptif avait un effet d'une durée de trois mois. Une infirmière israélienne aurait avoué que ces femmes n'avait pas réellement compris les implications de l'injection[64]. Armin Arefi, journaliste, après avoir visionné le documentaire, va jusqu'à accuser Israël, d'avoir « forcé » l'administration du contraceptif « à leur insu ». Notamment en se basant sur le témoignage d'une des femmes qui avait déclaré qu'on ne lui avait pas dit que ce n'était pas un vaccin[65]. D'après le journal Haaretz, à la suite de leurs plaintes, une enquête a été menée et n'a pas trouvé d'éléments pouvant porter à croire qu'elles auraient été contraintes[66]. Le gouvernement israélien a aussitôt publié un communiqué aux gynécologues, de ne pas administrer de Depo-Provera, s'il y a un doute que l'on n'en comprend pas tous les effets[67].

Autres pays

Parmi les autres États ayant instauré de telles pratiques, on compte l'Australie, la Norvège, la Finlande, l'Estonie, la Slovaquie, l'Islande, et quelques pays d'Amérique latine (dont le Panama)[68]. Récemment, des cas de stérilisations forcés auraient lieu au Mexique[69] - [70].

Notes et références

- http://www.iccnow.org/documents/CICCFS_CoreCrimes_fr.pdf

- (en) Robert Proctor, Racial Hygiene : Medicine Under the Nazis, Harvard University Press, , 414 p. (ISBN 978-0-674-74578-0, lire en ligne).

- « La situation des Ouïgours force le Canada à se confronter à son histoire », Le Monde.fr, (lire en ligne)

- TVA Nouvelles. 24 novembre 2022. « Femmes autochtones : Au moins 22 cas de stérilisation forcés au Québec depuis 1980 ». En ligne. Page consultée le 2022-11-26

- Radio-Canada. 22 décembre 2022. « Stérilisation forcée de femmes autochtones : « une amnésie collective ». En ligne. Page consultée le 2023-02-27

- Radio-Canada. « On m'a volé ma fertilité ». En ligne. Page consultée le 2022-12-04

- Dominique Aubert-Marso, « Les politiques eugénistes aux États-Unis dans la première moitié du XXe siècle », Médecine/sciences, vol. 21, no 3, (lire en ligne, consulté le ).

- Erin Clarke, « Indigenous Women and the Risk of Reproductive Healthcare: Forced Sterilization, Genocide, and Contemporary Population Control », Journal of Human Rights and Social Work, vol. 6, no 2, , p. 144–147 (ISSN 2365-1792, DOI 10.1007/s41134-020-00139-9, lire en ligne, consulté le )

- (en) An overview of U.S. eugenics and sterilization is in Daniel Kevles, In the name of eugenics: Genetics and the uses of human heredity (New York: Knopf, 1985).

- (en) « Men Behind Hitler - Appendix 1 », sur toolan.com.

- André Kaspi, Les États-Unis au temps de la prospérité, 1919-1929, Paris, Hachette, 1994, p. 238.

- « We have seen more than once that the public welfare may call upon the best citizens for their lives. It would be strange if it could not call upon those who already sap the strength of the State for these lesser sacrifices, often not felt to be such by those concerned, in order to prevent our being swamped with incompetence. It is better for all the world, if instead of waiting to execute degenerate offspring for crime, or to let them starve for their imbecility, society can prevent those who are manifestly unfit from continuing their kind. The principle that sustains compulsory vaccination is broad enough to cover cutting the Fallopian tubes. Three generations of imbeciles are enough. ».

- A. E. Samaan, H.H. Laughlin : American Scientist. American Progressive. Nazi Collaborator, A. R. C., p. 143

- Harry Laughlin's Model Law (en).

- Harry Laughlin : "a common understanding of… the practical application" of eugenic principles to "racial endowments and… racial health.". Cf. Tucker, William H (2002). The Funding of Scientific Racism: Wickliffe Draper and the Pioneer Fund « Copie archivée » (version du 21 décembre 2005 sur Internet Archive). University of Illinois Press. (ISBN 0-252-02762-0).

- (en) Paul Lombardo, Eugenic Sterilization Laws, essay aux Eugenics Archive, en ligne ici.

- Philip Reilly, The surgical solution: a history of involuntary sterilization in the United States (Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1991).

- (en) Julie Sullivan, "State will admit sterilization past", Portland Oregonian (). En ligne ici

- (en) Stefan Kühl, The Nazi connection : Eugenics, American racism, and German National Socialism, New York, Oxford University Press, .

- (en) Alexandra Stern, Eugenic nation : faults and frontiers of better breeding in modern America, Berkeley, University of California Press, .

- (en) Wendy Kline, Building a better race : gender, sexuality, and eugenics from the turn of the century to the baby boom, Berkeley, University of California Press, .

- Stérilisations forcées dans les prisons pour femmes en Californie, Margaux Leridon, Slate.fr, .

- (en) « Ice detainees faced medical neglect and hysterectomies, whistleblower alleges », The Guardian, (lire en ligne)

- (en) Government of India, Ministry of Health and Family Welfare, Family Welfare Programme in India : Year Book 1978-79, New Delhi,

- "The Indira enigma", Frontline, , lire ici

- Male involvement and contraceptive methods for men, Frontline, , lire ici

- (en) Soutik Biswas, « India's dark history of sterilisation », sur bbc.com, .

- « En Inde, des paysannes privées d’utérus pour être plus productives », sur RFI,

- "The National Eugenic Law" The 107th law that Japanese Government promulgated in 1940 (国民優生法) 第一条 本法ハ悪質ナル遺伝性疾患ノ素質ヲ有スル者ノ増加ヲ防遏スルト共ニ健全ナル素質ヲ有スル者ノ増加ヲ図リ以テ国民素質ノ向上ヲ期スルコトヲ目的トス, Kimura, Jurisprudence in Genetics, http://www.bioethics.jp/licht_genetics.html

- (en) « Hansen's sanitarium were houses of horrors », sur search.japantimes.co.jp, .

- (en) « Korean Hansens patients seek redress ».

- (ja) « 優生保護法 », sur Soshiren /.

- Philip R. Reilly, « Eugenics and Involuntary Sterilization: 1907–2015 », Annual Review of Genomics and Human Genetics, vol. 16, no 1, , p. 351–368 (ISSN 1527-8204 et 1545-293X, DOI 10.1146/annurev-genom-090314-024930, lire en ligne, consulté le )

- (en) Drew Ambrose,Jenni Henderson, « Eugenic sterilisation in Japan: ‘We all have the right to live’ », sur www.aljazeera.com (consulté le )

- Mass sterilisation scandal shocks Peru, BBC, .

- Stérilisations forcées des Indiennes du Pérou, Le Monde diplomatique, .

- « Au Pérou, l’ex-président Alberto Fujimori devant la justice pour avoir orchestré une politique de stérilisations forcées », Le Monde.fr, (lire en ligne)

- (en) « Sweden admits to racial purification », sur Independent, .

- Patrick Zylberman, « Eugénique à la scandinave : le débat des historiens », sur INSERM, .

- La Suède face à l'eugénisme, nouvelobs.com, 29 mars 2000

- (en) « Sweden », sur The Eugenics Archives (consulté le )

- Marie-Laure Colsonsite=Libération, « Suède: L'eugènisme des sociaux-démocrates. », .

- Steriliseringsfrågan i Sverige 1935 - 1975, SOU 2000:20, en suédois avec un résumé en anglais

- Daniela Alaattinoğlu et Ruth Rubio-Marín, « Redress for Involuntarily Sterilised Trans People in Sweden against Evolving Human Rights Standards: A Critical Appraisal », Human Rights Law Review, vol. 19, no 4, , p. 705–732 (ISSN 1461-7781 et 1744-1021, DOI 10.1093/hrlr/ngz026, lire en ligne, consulté le )

- Paul Weindling, « International Eugenics: Swedish Sterilization in Context », Scandinavian Journal of History, vol. 24, no 2, , p. 179–197 (ISSN 0346-8755 et 1502-7716, DOI 10.1080/03468759950115791, lire en ligne, consulté le )

- « Eclairage. Comment le canton de Vaud a stérilisé les handicapés mentaux », Le Temps, (ISSN 1423-3967, lire en ligne, consulté le )

- (en) Jacques Gasser et Geneviève Hellers, « Étude de cas: les débuts de la stérilisation légale des malades mentaux dans le canton de Vaud », Gesnerus, vol. 54, nos 3-4, , p. 242–250 (ISSN 0016-9161 et 2297-7953, DOI 10.1163/22977953-0540304007, lire en ligne, consulté le )

- Benoît Massin Geneviève Heller, Gilles Jeanmonod et Jacques Gasser, Rejetées, rebelles, mal adaptées. Débats sur l’eugénisme, Annales. Histoire Sciences sociales - vol. 62, no 2, , p. 472–475.

- « http://sodk.ch/fr/domaines/familles-et-societe/aide-aux-victimes/opfer-von-fuersorgerischen-zwangsmassnahmen/ »(Archive.org • Wikiwix • Archive.is • Google • Que faire ?).

- James Gallagher, « Mother of six 'can be sterilised' - court ruling » [archive du ], BBC, (consulté le ).

- « L'enfer n'est pas loin », sur Courrier international, (consulté le ).

- Marie-Laure Lagardère, Hélène Strohl, Bernard Even, Rapport sur les problèmes posés par les pratiques de stérilisation des personnes handicapées Inspection générale des affaires sociales, La Documentation Française, Annexe III page 35

- « Rapport sur les problèmes posés par les pratiques de stérilisation des personnes handicapées », sur www.ladocumentationfrancaise.fr.

- , GAUER ET AUTRES c. FRANCE 61521/08 Affaire Communiquée le 22/02/2011, Document URL:sur le site de hudoc.echr

- « HUDOC - European Court of Human Rights », sur hudoc.echr.coe.int (consulté le )

- « " La stérilisation forcée existe, je l'ai rencontrée " », sur L'Humanité, (consulté le )

- (ro) « Comunism - Dora Dumitru, sterilizata in deportarea din URSS », Jurnalul, (lire en ligne, consulté le ).

- Sterilised Roma accuse Czechs, BBC, .

- CEDH, , no 32881/04, KH et a. c/ Slovaquie – CEDH, , no 18968/07, VC c/ Slovaquie – CEDH, , no 29518/10, NB c/ Slovaquie : D. 2013, 666, obs. J.-C. Galloux – CEDH, , no 15966/04, IG et a. c/ Slovaquie.

- (en) « HUDOC - European Court of Human Rights », sur hudoc.echr.coe.int.

- décision du comité onusien de la CEDAW (Committee on the Elimination of Discrimination Against Women) condamnant la Hongrie pour une affaire similaire de stérilisation forcée (Communication no 4/2004, CEDAW/C/36/D/4/2004, A.S. c/ Hongrie)

- Cf. Fabrice Tassel, « En Slovaquie, le scandale de la stérilisation forcée des Roms », Libération, ; et le panorama Droit et genre, -, réalisé par Régine : D. 2013, no 18, p. 1235-1248, p. 1247).

- « Israël: contraception contre immigration », sur Slate.fr, (consulté le ).

- (en) « Reports: Israel Forced Ethiopian Women To Undergo Birth Control Shots », sur The Huffington Post, (consulté le ).

- « Quand Israël impose la contraception à ses Éthiopiennes », Le Point, .

- (en) Lee Yaron, « No Evidence That Ethiopian-Israeli Women Were Forced to Take Birth-control Shot, Comptroller Says », Haaretz, (lire en ligne, consulté le ).

- (en) Talila Nesher, « Depo-Provera Affair Israeli Minister Appointing Team to Probe Ethiopian Birth Control Shot Controversy », Haaretz, (lire en ligne, consulté le ).

- Gunnar Broberg et Nils Roll-Hansen, eds., Eugenics And the Welfare State: Sterilization Policy in Demark, Sweden, Norway, and Finland (Michigan State University Press, 2005)..

- Marie Eugénie Zavala Cosio, Changements de fécondité au Mexique et politiques de population, L'Harmattan, (ISBN 978-2-7384-2669-7).

- (en) « The Undiscussed “Swing” Issue in the Foreign Policy Debate », sur Biltrix, (consulté le ).

Voir aussi

Bibliographie

- (en) Nic Clarke, Sacred Daemons : Exploring British Columbian Society's Perceptions of 'Mentally Deficient' Children, 1870-1930, BC Studies, 2004/2005, chap. 144, p. 61-89.

- (en) Ian Robert Dowbiggin, Keeping America Sane : Psychiatry and Eugenics in the United States and Canada 1880-1940, Ithaca, Cornell University Press, .

- (en) Jana Grekul, H. Krahn et D. Odynak, Sterilizing the 'Feeble-minded' : Eugenics in Alberta, Canada, 1929-1972, J. Hist. Sociol., , chap. 17:4, p. 358-384.

- (en) Manitoba Law Reform Commission, Discussion Paper on Sterilization of Minors and Mentally Incompetent Adults, Winnipeg, .

- (en) Manitoba Law Reform Commission, Report on Sterilization and Legal Incompetence, Winnipeg, .

- (en) Angus McLaren, Our Own Master Race : Eugenics in Canada, 1885-1945, Toronto, McClelland & Stewart, .

- (en) Douglas Wahlsten, « Leilani Muir versus the Philosopher Kings: Eugenics on trial in Alberta », Genetica, no 99, , p. 195-198.

- "B.C. faces forced sterilization lawsuit". CBC News. . Canadian Broadcasting Corporation. Consulté le .

- "Nine women sterilized in B.C. have lawsuits settled for 450,000 $". The Vancouver Sun'. .

- Angéla Kóczé, « La stérilisation forcée des femmes roms dans l’Europe d’aujourd’hui », Cahiers du Genre, L'Harmattan, no 50, (lire en ligne)

Articles connxees

Liens externes

- Sur la question de l'eugénisme, par Patrick Tort, in Le Monde diplomatique, .

- "Three Generations, No Imbeciles: Virginia, Eugenics, and Buck v. Bell" (États-Unis)

- Eugenics Archive (États-Unis)

- "Deadly Medicine: Creating the Master Race" (United States Holocaust Memorial Museum exhibit) (Allemagne, États-Unis)

- Eugenics - A Psychiatric Responsibility (History of Eugenics in Germany)

- "Sterilization Law in Germany" (includes text of 1933 German law in appendix)

- "Genocide in Tibet - Children of Despair"(NGO Group for the Convention on the Rights of the Child)

- Pauline Defoix, « Avortements forcés à La Réunion: les 30 courageuses au cœur d'un documentaire », sur www.lefigaro.fr, 7 mars 2019..