Le Grand-Village-Plage

Le Grand-Village-Plage est une commune du Sud-Ouest de la France, située dans le département de la Charente-Maritime (région Nouvelle-Aquitaine). Ses habitants sont appelés les Grand-Villageois et les Grand-Villageoises[1].

| Le Grand-Village-Plage | |||||

Le centre-bourg du Grand-Village-Plage et la chapelle Saint-Joseph. | |||||

.svg.png.webp) Blason |

|||||

| Administration | |||||

|---|---|---|---|---|---|

| Pays | |||||

| Région | Nouvelle-Aquitaine | ||||

| Département | Charente-Maritime | ||||

| Arrondissement | Rochefort | ||||

| Intercommunalité | Communauté de communes de l'Île-d'Oléron | ||||

| Maire Mandat |

Patrice Robillard 2020-2026 |

||||

| Code postal | 17370 | ||||

| Code commune | 17485 | ||||

| Démographie | |||||

| Gentilé | Grand-Villageois | ||||

| Population municipale |

1 074 hab. (2020 |

||||

| Densité | 178 hab./km2 | ||||

| Géographie | |||||

| Coordonnées | 45° 51′ 39″ nord, 1° 14′ 07″ ouest | ||||

| Altitude | Min. 2 m Max. 22 m |

||||

| Superficie | 6,05 km2 | ||||

| Unité urbaine | Commune rurale | ||||

| Aire d'attraction | Commune hors attraction des villes | ||||

| Élections | |||||

| Départementales | Canton de l'Île d'Oléron | ||||

| Législatives | Cinquième circonscription | ||||

| Localisation | |||||

| Géolocalisation sur la carte : France

Géolocalisation sur la carte : France

Géolocalisation sur la carte : Charente-Maritime

Géolocalisation sur la carte : Nouvelle-Aquitaine

| |||||

| Liens | |||||

| Site web | www.legrandvillageplage.fr | ||||

Cette petite station balnéaire du sud-ouest de l'île d'Oléron, issue de la scission de plusieurs hameaux de Saint-Trojan-les-Bains le (Grand-Village, Petit-Village, Les Allassins, Trillou...) s'étend au pied de la forêt de Saint-Trojan, une pinède plantée au XIXe siècle pour contenir l'avancée des dunes. Plusieurs sentiers de promenade sillonnent cet espace préservé et conduisent à une plage orientée plein ouest, prisée des promeneurs en hiver et des vacanciers en été.

La commune est renommée pour sa chapelle Saint-Joseph, modeste par ses dimensions mais ornée de fresques colorées du peintre Élie Murat. Le pôle-nature du Port des Salines, mis en place par le conseil général et consacré à la saliculture (longtemps activité prépondérante sur l'île d'Oléron) est un des principaux sites touristiques de la commune.

Le Grand-Village-Plage fait partie de la communauté de communes de l'Île-d'Oléron, structure intercommunale regroupant 8 communes et 21 242 habitants (2007).

Géographie

Présentation

La commune du Grand-Village-Plage est située dans la partie sud-ouest de l'île d'Oléron, seconde plus grande île de France métropolitaine, dans le département de la Charente-Maritime.

Sur un plan plus général, la commune du Grand-Village-Plage est localisée dans la partie sud-ouest de la France[Note 1], au centre de la côte atlantique dont elle est riveraine, faisant partie du « Midi atlantique »[2].

Administrativement parlant, elle appartient au canton de l'Île d'Oléron, dans l'arrondissement de Rochefort (de Marennes jusqu'en 1926). Un peu en retrait des grands axes de circulation, elle se trouve à environ 8 kilomètres du Château-d'Oléron, 13 kilomètres de Saint-Pierre-d'Oléron, 36 kilomètres de Rochefort, 43 kilomètres de Royan, 54 kilomètres de Saintes et 70 kilomètres de La Rochelle.

Le territoire communal est constitué pour partie de marais arrière-littoraux ponctués de « prises » (prise des Passes, d'Oron, de Penadeau, de la Grande-Fosse) et de chenaux (chenal du Nicot), aujourd'hui partiellement convertis en parcs à huîtres ou en prés-salés. Les parcs à huîtres ou claires du bassin de Marennes-Oléron sont utilisés pour « engraisser » les huîtres, qui prennent dans ces bassins une couleur bleue caractéristique sous l'effet d'un micro-organisme appelé « navicule bleue »[3].

La partie occidentale contraste nettement avec ces terres basses et humides, et est constituée de massifs dunaires (dunes vives recouvrant des dunes calcarifères holocènes). On distingue les dunes de l'Épinette, les dunes des Allassins et, au sud (en limite de la commune de Saint-Trojan) les dunes de La Giraudière. Longtemps dangereuses car « mouvantes » sous l'effet des puissants vents d'ouest, elles ont été ensemencées au début du XIXe siècle et portent désormais une importante forêt domaniale (forêt domaniale de Saint-Trojan).

Proche par ses caractéristiques des forêts de La Coubre et de la forêt des Landes, la forêt de Saint-Trojan associe pins maritimes et chênes-verts (essences dominantes) ainsi que quelques espèces méditerranéennes. Comme ses consœurs du continent, elle fut un temps exploitée pour l'industrie du gemmage, qui permettait la production d'essence de térébenthine et de colophane[4].

Au total, la forêt couvre 56 % de la superficie totale de la commune, le reste étant constitué de territoires artificialisés (19 %), de zones humides (14 %) et de territoires agricoles (11 %)[5]. Les terres sablonneuses produisent principalement des primeurs, dont des oignons blancs, spécialité du sud de l'île et plus spécialement de Saint-Trojan.

Les dunes du Grand-Village constituent un écosystème fragile, soumis aux caprices du climat. Les dunes les plus récentes sont plantées d'oyats afin de les fixer. Des sentiers adaptés ont été mis en place afin d'éviter de mettre en péril cet environnement aussi riche qu'instable en piétinant la végétation. Le cordon dunaire est bordé d'une grande plage de sable fin, dite plage de la Giraudière, partie intégrante de la côte sauvage de l'île d'Oléron (pendant insulaire de la côte sauvage de la presqu'île d'Arvert).

L'habitat est constitué de plusieurs hameaux ou villages au caractère distinct. Outre Le Grand-Village, on trouve le Petit-Village, la Giraudière, les Allassins, les Vallées, Trillou, le Jard, le Maine et le Chaudron. Un petit centre-bourg a été aménagé en lisière de forêt, au sud-ouest de la D 126. Il regroupe mairie, école et différents commerces.

Communes limitrophes

La commune est entourée est nord par Dolus-d'Oléron, à l'est par Le Château-d'Oléron et au sud par Saint-Trojan-les-Bains.

Climat

Le climat est de type océanique aquitain : la pluviométrie est relativement élevée en automne et en hiver et les hivers sont doux. L'été reste tempéré grâce à la brise marine. Deux vents venant de l'océan, le noroît et le suroît, soufflent sur les côtes du département. L'ensoleillement de la côte charentaise est très important : avec 2 250 heures par an, il est comparable à celui que connaît une partie de la côte méditerranéenne[6].

Les relevés de la station météorologique de La Rochelle entre 1946 et 2000 permettent de déterminer quelques dates majeures au point de vue climatique en Charente-Maritime : ainsi, au cours de cette période, la température la plus froide est relevée le : −13,6 °C.

Un pic de température (dépassé seulement au cours de la canicule de 2003) est atteint le avec près de 39 °C à l'ombre.

Si 1953 est considérée comme l'année la plus sèche, 2000 est au contraire la plus pluvieuse[7].

La Charente-Maritime est le département français le plus durement touché par la tempête Martin du . Les records nationaux de vents enregistrés sont atteints avec 198 km/h au nord de l'île d'Oléron (station de la pointe de Chassiron).

Des dégâts matériels sont relevés dans la commune (chute d'arbres, réseaux électriques et téléphoniques endommagés...).

Un an après le passage de la tempête Klaus (janvier 2009), la commune est touchée par la tempête Xynthia (février 2010). Des rafales de vent atteignant 140 km/h sont relevées sur l'île.

Données générales

| Ville | Ensoleillement |

Pluie | Neige | Orage | Brouillard |

|---|---|---|---|---|---|

| Médiane nationale | 1 852 | 835 | 16 | 25 | 50 |

| Le Grand-Village-Plage[9] | 2 250 | 755 | 4 | 13 | 26 |

| Paris | 1 662 | 637 | 12 | 17 | 8 |

| Nice | 2 724 | 733 | 1 | 27 | 1 |

| Strasbourg | 1 693 | 665 | 26 | 28 | 51 |

| Brest | 1 530 | 1 210 | 7 | 12 | 76 |

| Bordeaux | 2 035 | 944 | 3 | 31 | 69 |

| Mois | jan. | fév. | mars | avril | mai | juin | jui. | août | sep. | oct. | nov. | déc. | année |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Température minimale moyenne (°C) | 3,4 | 2,8 | 5,4 | 7,4 | 10,7 | 13,7 | 15,8 | 15,7 | 13,7 | 10,5 | 6,3 | 3,9 | 9,2 |

| Température moyenne (°C) | 5,9 | 6,9 | 8,7 | 11,1 | 14,3 | 17,5 | 19,8 | 19,6 | 17,8 | 14,2 | 9,4 | 6,6 | 12,7 |

| Température maximale moyenne (°C) | 8,5 | 9,9 | 12,1 | 14,7 | 17,9 | 21,3 | 23,8 | 23,5 | 21,8 | 18 | 12,6 | 9,2 | 16,1 |

| Ensoleillement (h) | 84 | 111 | 174 | 212 | 239 | 272 | 305 | 277 | 218 | 167 | 107 | 85 | 2 250 |

| Précipitations (mm) | 82,5 | 66,1 | 57 | 52,7 | 61,1 | 42,9 | 35,1 | 46,4 | 56,5 | 81,6 | 91,8 | 81,8 | 755,3 |

Urbanisme

Typologie

Le Grand-Village-Plage est une commune rurale[Note 2] - [11]. Elle fait en effet partie des communes peu ou très peu denses, au sens de la grille communale de densité de l'Insee[12] - [13]. Elle appartient à l'unité urbaine de Saint-Trojan-les-Bains, une agglomération intra-départementale regroupant 2 communes[14] et 2 313 habitants en 2017, dont elle est une commune de la banlieue[15] - [16]. La commune est en outre hors attraction des villes[17] - [18].

La commune, bordée par l'océan Atlantique, est également une commune littorale au sens de la loi du , dite loi littoral[19]. Des dispositions spécifiques d’urbanisme s’y appliquent dès lors afin de préserver les espaces naturels, les sites, les paysages et l’équilibre écologique du littoral, comme par exemple le principe d'inconstructibilité, en dehors des espaces urbanisés, sur la bande littorale des 100 mètres, ou plus si le plan local d’urbanisme le prévoit[20] - [21].

Occupation des sols

L'occupation des sols de la commune, telle qu'elle ressort de la base de données européenne d’occupation biophysique des sols Corine Land Cover (CLC), est marquée par l'importance des forêts et milieux semi-naturels (52,2 % en 2018), une proportion sensiblement équivalente à celle de 1990 (53,1 %). La répartition détaillée en 2018 est la suivante : forêts (34,2 %), zones urbanisées (24,6 %), zones humides côtières (20 %), milieux à végétation arbustive et/ou herbacée (16,4 %), prairies (3,1 %), espaces ouverts, sans ou avec peu de végétation (1,6 %)[22].

L'IGN met par ailleurs à disposition un outil en ligne permettant de comparer l’évolution dans le temps de l’occupation des sols de la commune (ou de territoires à des échelles différentes). Plusieurs époques sont accessibles sous forme de cartes ou photos aériennes : la carte de Cassini (XVIIIe siècle), la carte d'état-major (1820-1866) et la période actuelle (1950 à aujourd'hui)[Carte 1].

Risques majeurs

Le territoire de la commune du Grand-Village-Plage est vulnérable à différents aléas naturels : météorologiques (tempête, orage, neige, grand froid, canicule ou sécheresse), inondations, feux de forêts, mouvements de terrains et séisme (sismicité modérée). Il est également exposé à un risque technologique, le transport de matières dangereuses[23]. Un site publié par le BRGM permet d'évaluer simplement et rapidement les risques d'un bien localisé soit par son adresse soit par le numéro de sa parcelle[24].

Risques naturels

La commune fait partie du territoire à risques importants d'inondation (TRI) du littoral charentais-maritime, regroupant 40 communes concernées par un risque de submersion marine de la zone côtière, un des 21 TRI qui ont été arrêtés fin 2012 sur le bassin Adour-Garonne et confirmé en 2018 lors du second cycle de la Directive inondation, mais annulé en 2020[25]. Les submersions marines les plus marquantes des XXe et XXIe siècles antérieures à 2019 sont celles liées à la tempête du , à la tempête du , aux tempêtes Lothar et Martin des 26 et et à la tempête Xynthia des 27 et . D’une violence exceptionnelle, la tempête Xynthia a fortement endommagé le littoral de la Charente Maritime : douze personnes ont perdu la vie (essentiellement par noyade), des centaines de familles ont dû être relogées, et, sur un linéaire de l’ordre de 400 km de côte et de 225 km de défenses contre la mer, environ la moitié de ces ouvrages a subi des dommages plus ou moins importants. C’est environ 5 000 à 6 000 bâtiments qui ont été submergés et 40 000 ha de terres agricoles[26]. La commune a été reconnue en état de catastrophe naturelle au titre des dommages causés par les inondations et coulées de boue survenues en 1982, 1999 et 2010[27] - [23].

Le Grand-Village-Plage est exposée au risque de feu de forêt du fait de la présence sur son territoire du massif de l'Ile d’Oléron, un massif classé à risque dans le plan départemental de protection des forêts contre les incendies (PDPFCI), élaboré pour la période 2017-2026 et qui fait suite à un plan 2007-2016[28]. Les mesures individuelles de prévention contre les incendies sont précisées par divers arrêtés préfectoraux et s’appliquent dans les zones exposées aux incendies de forêt et à moins de 200 mètres de celles-ci. L’article L.131-1 du code forestier et l’arrêté du règlementent l'emploi du feu en interdisant notamment d’apporter du feu, de fumer et de jeter des mégots de cigarette dans les espaces sensibles et sur les voies qui les traversent sous peine de sanctions[29]. Un autre arrêté du rend le débroussaillement obligatoire, incombant au propriétaire ou ayant droit[Note 3] - [28] - [30] - [31].

Les mouvements de terrains susceptibles de se produire sur la commune sont des tassements différentiels[32].

Le retrait-gonflement des sols argileux est susceptible d'engendrer des dommages importants aux bâtiments en cas d’alternance de périodes de sécheresse et de pluie. 28,5 % de la superficie communale est en aléa moyen ou fort (54,2 % au niveau départemental et 48,5 % au niveau national). Sur les 1 229 bâtiments dénombrés sur la commune en 2019, 348 sont en en aléa moyen ou fort, soit 28 %, à comparer aux 57 % au niveau départemental et 54 % au niveau national. Une cartographie de l'exposition du territoire national au retrait gonflement des sols argileux est disponible sur le site du BRGM[33] - [Carte 2].

Par ailleurs, afin de mieux appréhender le risque d’affaissement de terrain, l'inventaire national des cavités souterraines permet de localiser celles situées sur la commune[34].

Concernant les mouvements de terrains, la commune a été reconnue en état de catastrophe naturelle au titre des dommages causés par la sécheresse en 2005 et par des mouvements de terrain en 1999 et 2010[23].

Risques technologiques

Le risque de transport de matières dangereuses sur la commune est lié à sa traversée par une ou des infrastructures routières ou ferroviaires importantes ou la présence d'une canalisation de transport d'hydrocarbures. Un accident se produisant sur de telles infrastructures est susceptible d’avoir des effets graves sur les biens, les personnes ou l'environnement, selon la nature du matériau transporté. Des dispositions d’urbanisme peuvent être préconisées en conséquence[35].

Toponymie

Le principal hameau donne son nom à la commune nouvellement créée en 1951, auquel on ajoute « Plage » afin de souligner sa vocation balnéaire[36].

Héraldique

.svg.png.webp) |

Blasonnement :

Losangé d'or et d'azur au pal de sinople brochant chargé d'une pomme de pin surmontée d'un soleil et soutenue d'une camelle, le tout d'argent. |

Histoire

Avant la création de la commune du Grand-Village, le village est desservi par le train du chemin de fer de l'île d'Oléron de 1904 jusqu'à l'arrêt du service en 1935[37]. Néanmoins les traces du terrassement de la voie sont encore visibles, la piste cyclable partant du centre vers Saint-Trojan suit notamment le tracé de l'ancien chemin de fer[38].

La commune de Grand-Village est née le , par détachement de la commune de Saint-Trojan-les-Bains. Depuis longtemps il existait un sentiment de rassemblement entre les habitants de Grand-Village, Petit-Village, Trillou, Le Maine, Les Allassins. Ils avaient en commun leurs activités (viticulture, agriculture) et se sentaient un peu éloignés de la commune de Saint-Trojan. La coutume voulait qu'à chaque élection, un conseiller municipal grand-villageois soit désigné comme adjoint pour représenter Grand-Village et ses hameaux. Or en 1947, aucun Grand-Villageois n'est élu à ce poste. Le besoin d'indépendance se fait en de plus en plus sentir et lors de la séance du conseil municipal du , 7 conseillers votent pour l'établissement de Grand-Village en commune autonome contre 1 non et 8 bulletins blancs.

En , une délégation spéciale est désignée par le préfet. Les élections ont lieu le . Eugêne Rouanet devient le premier maire de Grand-Village. Mais la gestion de la commune se révèle de plus en plus difficile et lors de la séance du conseil municipal du on peut lire : « Considérant que le budget est chaque année en augmentation de 10 à 35 %, que les centimes additionnels atteignent plus de 56 % du budget de fonctionnement de la commune, le maire propose d'examiner l'éventualité d'un rattachement avec la commune du Château d'Oléron ».

Le , monsieur André Sourbier estime que la commune peut se suffire à elle-même si l'on procède au remembrement de la zone plan-masse et ensuite la vente des terrains communaux. Le , le conseil adopte le projet de rattachement à la commune du Château par 8 voix contre 2. Néanmoins, le , le tribunal administratif de Poitiers annule l'arrêté du du préfet de la Charente-Maritime prononçant la fusion des communes de Grand-Village et du Château-d'Oléron.

Lors du conseil municipal du , le maire démissionne. Monsieur Grandsart est alors élu maire de Grand-Village. Finalement, le remembrement et la création de l'AFU La Forêt permettront à la commune de trouver un nouveau souffle. La commune se développe côté forêt avec l'installation du supermarché, la pharmacie, les commerces... Le village commence à prendre son visage actuel. En 1994, l'aménagement se continue côté marais avec l'ouverture du port des Salines.

Aujourd'hui Grand-Village veille au respect de son environnement, développe ses pistes cyclables, protège son littoral et œuvre pour un tourisme durable et responsable.

Politique et administration

Administration municipale

De 1789 à 1799, en vertu de la loi du , les agents municipaux (maires) sont élus au suffrage direct pour 2 ans et rééligibles, par les citoyens actifs de la commune âgés d'au moins 25 ans, contribuables payant une contribution au moins égale à 3 journées de travail dans la commune. Sont éligibles ceux qui paient un impôt équivalent au moins à dix journées de travail.

De 1799 à 1848, La constitution du 22 frimaire an VIII () revient sur l’élection du maire, les maires sont nommés par le préfet pour les communes de moins de 5 000 habitants. La Restauration instaure la nomination des maires et des conseillers municipaux. Après les lois organiques 1831, les maires sont nommés (par le roi pour les communes de plus de 3 000 habitants, par le préfet pour les plus petites), mais les conseillers municipaux sont élus au suffrage censitaire pour six ans.

Du à 1851, les maires sont élus par le conseil municipal pour les communes de moins de 6 000 habitants.

De 1851 à 1871, les maires sont nommés par le préfet, pour les communes de moins de 3 000 habitants et pour 5 ans à partir de 1855. Après 1871, les maires sont de nouveau élus, sauf dans les chefs-lieux (de départements, d'arrondissements ou de cantons).

Ce n'est que le , qu'une loi sur l’organisation municipale (encore en vigueur) est votée, et qui régit le principe de l'élection du maire et des adjoints par le conseil municipal, quelle que soit l'importance de la commune (sauf pour Paris). La loi du fixe le mandat à quatre ans, durée portée le à six ans[39].

La commune ayant moins de 3 500 habitants l'élection des conseillers municipaux est au scrutin majoritaire[40] plurinominal à deux tours, avec panachage :

- au premier tour, des candidats sont élus s'ils ont obtenu la majorité absolue et le vote d'au moins le quart des électeurs inscrits[41] ;

- au second tour, la majorité relative suffit. Les listes ne sont pas obligatoires. Les suffrages sont comptabilisés individuellement, et le panachage est autorisé.

Liste des maires

Région

À la suite de la réforme administrative de 2014 ramenant le nombre de régions de France métropolitaine de 22 à 13, la commune appartient depuis le à la région Nouvelle-Aquitaine, dont la capitale est Bordeaux. De 1972 au , elle a appartenu à la région Poitou-Charentes, dont le chef-lieu était Poitiers.

Canton

Le Grand-Village-Plage appartient au canton de l'Île d'Oléron.

Jusqu'au mois de , elle fut la plus petite agglomération du canton du Château-d'Oléron, qui regroupait quatre communes (Dolus-d'Oléron, Saint-Trojan-les-Bains, Le Grand-Village-Plage et Le Château-d'Oléron).

Démographie

Évolution démographique

L'évolution du nombre d'habitants est connue à travers les recensements de la population effectués dans la commune depuis 1954. Pour les communes de moins de 10 000 habitants, une enquête de recensement portant sur toute la population est réalisée tous les cinq ans, les populations légales des années intermédiaires étant quant à elles estimées par interpolation ou extrapolation[42]. Pour la commune, le premier recensement exhaustif entrant dans le cadre du nouveau dispositif a été réalisé en 2007[43].

En 2020, la commune comptait 1 074 habitants[Note 4], en augmentation de 3,27 % par rapport à 2014 (Charente-Maritime : +2,92 %, France hors Mayotte : +1,9 %).

Économie

L'économie de cette petite station balnéaire est presque exclusivement tournée vers le tourisme (tourisme balnéaire, mais aussi tourisme vert). La commune est ainsi équipée de plusieurs meublés de tourisme, d'un hôtel, de trois campings dont un municipal et d'un village-vacances du groupe Azureva (appartements et emplacements de camping).

Le commerce et les services à la personne sont également des secteurs importants, matérialisés notamment par un centre commercial (boutiques, bars, restaurants) groupés autour d'un supermarché Marché U.

Patrimoine communal

Chapelle Saint-Joseph

Située à l'entrée du vieux bourg, cette petite chapelle de style néo-gothique a été commencée en 1809 sous l'impulsion du curé Jacques Antoine Ayraud (1752-1834).

La chapelle d'origine était très basse et en ruine or l'église la plus proche se situant à Saint-Trojan il était nécessaire d'avoir un lieu de culte pour les personnes qui ne pouvaient s'y rendre. C'est grâce à la générosité des villageois qui ont apporté leur aide financière ou ont fourni la main d'œuvre que la construction s'est terminée. Le père Ayraud relate : « Quoi que cet édifice soit petit, c'est avec beaucoup de peine que j'ai pu conduire à sa fin. D'abord on parut en adopter le plan avec grand plaisir, ensuite ce zèle se ralentit tellement qu'il fallut interrompre l'ouvrage faute de matériaux. Il eût même fallut y renoncer entièrement si la Providence n'eut suscité quelques âmes généreuses par le moyen desquelles l’œuvre fut continué jusqu'à sa fin... ».

En 1887, le prêtre Jean Alexandre Vincent s'aperçoit que la chapelle tombe en ruine : les enfants s'amusaient à viser la cloche avec des cailloux dont le poids ajouté à l'action des gouttières provoquaient l'effondrement de la toiture. Il confie donc ce travail à Urbain Chemin, entrepreneur à Saint-Trojan. La première pierre est bénie le , la voûte est terminée en 1889, la chapelle est bénie le . La même année, le curé fait construire la sacristie et un an plus tard y ajoute le mobilier. En les peintures sont terminées. Depuis cette petite chapelle est régulièrement entretenue : en 1990, Élie Murat, (1914-1999), artiste peintre de Grand-Village fait don à la commune de fresques. Il y travaille du 1er janvier au et pare les murs de scènes de la vie quotidienne et de vues de la commune. En 1999 et 2000 des chantiers Solidarité Jeunesse composés de bénévoles travaillent au rejointement des pierres de taille et à la réalisation d'un parvis en galets. En 2003, madame Deyrolles restaure les fresques.

Cette chapelle accueille régulièrement des fidèles en saison pour la messe hebdomadaire et toute l'année pour des cérémonies. Il est ainsi courant de voir une partie de l'assistance suivre la messe à l'extérieur, la chapelle étant trop petite pour accueillir toute l'assemblée !

Port des Salines

Le port des salines est un pôle-nature du département de la Charente-Maritime. Sa vocation est de mieux faire connaître les techniques de production de sel de mer, une activité qui, bien que pratiquée traditionnellement pendant des siècles par les populations de l'île, avait fini par tomber en désuétude à la fin du XXe siècle.

Le projet, issu d'une collaboration entre la municipalité et le conseil général, voit le jour en 1989. Les premiers travaux d'aménagement d'une partie des marais de Petit-Village (au sud du chenal du Nicot) débutent en 1990, et se poursuivent pendant plusieurs années. Ils voient la création d'un marais salant, d'un petit port et d'un écomusée, qui sont inaugurés en 1994. Deux ans plus tard, le complexe, enrichi d'un sentier d'interprétation en trois langues (français, anglais, allemand), devient un des pôle-nature du département. Un incendie ravage une partie du site en 1999, obligeant le conseil général à engager des travaux de remise en état. La gestion de l'ensemble est confiée depuis 2006 à la communauté de communes de l'Île-d'Oléron[46].

Le port des Salines est un des principaux lieux touristiques de Grand-Village. Des animations y sont organisées régulièrement, spécialement en saison (expositions temporaires, marchés artisanaux, feu d'artifice du , fête du sel le ...).

Le cœur du site est naturellement le marais salant, exploité par un saunier (la production demeurant néanmoins confidentielle). Des cabanes en bois traditionnelles, aux couleurs vives, sont alignées au bord d'un ponton et accueillent l'écomusée, une boutique et un restaurant. L'écomusée plonge les visiteurs dans le monde des sauniers, à travers des panneaux d'information, des photographies et des maquettes. De nombreux outils spécifiques à cette activité sont également exposés, et permettent de mieux comprendre les techniques utilisées par des générations de paludiers oléronais. Il est accessible aux personnes handicapées (label « Tourisme et Handicap » depuis )[46].

Le site est ouvert du 1er avril au , chaque mercredi un marché fermier rassemble les producteurs locaux.

Maison paysanne

La maison paysanne est édifiée à partir de 1974 à l'initiative du groupe folklorique des Déjhouqués, conduit par André Botineau. Cette petite bâtisse est une reconstitution des fermes oléronaises des siècles passés, avec sa thieusine (cuisine, principale pièce d'habitation), son grenier, son chai, sa forge et son écurie. Bâtie avec des matériaux de récupération, selon les techniques ancestrales, elle a été conçue pour laisser aux générations suivantes « le souvenir d'une de ces vieilles maisons dans lesquelles sont nés nos aïeux »[47].

L'intérieur, aux murs enduits de chaux, conserve des collections ethnographiques rappelant la vie quotidienne des Oléronais d'autrefois (mobilier, outils, ustensiles de cuisine...) ainsi que des coiffes et des costumes d'antan. Le petit musée accueille également des véhicules hippomobiles (dont une calèche du début du XXe siècle). Accrochée à un mur à l'extérieur, une perche à poisson ou parour vient rappeler l'habitude qu'avaient les anciens Oléronais de suspendre les poissons frais pêchés à une sorte de mât, à bonne distance des animaux, où une fois vidés, ils pouvaient se conserver quelques jours[48].

Le site, géré par la communauté de communes de l'Île-d'Oléron, est actuellement en cours de réhabilitation. Des démarches en vue d'une éventuelle labellisation comme Musée de France ont été engagées[47]. La réouverture du site est prévue pour 2013.

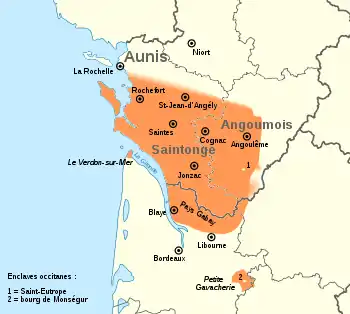

Langue saintongeaise

La commune est située dans l'aire linguistique du saintongeais, un dialecte faisant partie de la famille des langues d’oïl, branche des langues romanes, qui comprend également le français, l’angevin le picard et le poitevin avec lequel il est souvent regroupé dans un domaine plus vaste, le poitevin-saintongeais.

Le saintongeais (saintonjhais) est la langue vernaculaire parlée dans les anciennes provinces d'Aunis, Saintonge et Angoumois. On l’appelle aussi le charentais ou encore le patois charentais. Les locuteurs sont dits patoisants. Le saintongeais a fortement influencé l’acadien et en conséquence, par ricochet, le cadien ; quant au québécois, il a été influencé par les parlers tels que le normand, le francien et le saintongeais.

La langue saintongeaise présente de nombreux traits communs avec des langues telles que le cadien ou l'acadien, ce qui s'explique par les origines saintongeaises d'une partie des émigrants vers la Nouvelle-France au XVIIe siècle.

Équipements et services

Enseignement

Le Grand-Village-Plage dépend de l'académie de Poitiers. La commune est équipée d'une école regroupant maternelle et primaire. L'école compte trois classes : maternelle petite/moyenne section, maternelle grande section/CP/CE1 et CE2/CM1/CM2[49]. Les élèves du second cycle sont orientés vers le collège Aliénor-d'Aquitaine, au Château-d'Oléron.

Les lycées les plus proches sont situés à Royan et Rochefort (enseignement général et professionnel) ou à Bourcefranc-le-Chapus (enseignement professionnel).

Sports

La commune est équipée de courts de tennis, de pistes cyclables et d'un parcours sportif aménagé au cœur de la pinède. Des infrastructures sportives complémentaires (stades, gymnases) sont implantées dans les communes voisines. La plage de Grand-Village est un spot de surf, de char à voile et de skimboard.

Santé

Si aucun cabinet médical n'est directement implanté dans la commune, plusieurs médecins généralistes sont situés dans un rayon de dix kilomètres, dans les communes voisines de Saint-Trojan-les-Bains, de Dolus-d'Oléron et du Château-d'Oléron.

La commune dispose également d'une infirmière sage-femme, d'un dentiste, d'un kinésithérapeute, d'un podologue, d'un cabinet d'orthodontie et d'une pharmacie.

Un hôpital local est en service à Saint-Pierre-d'Oléron. Les urgences médicales sont traitées dans les centres hospitaliers de Rochefort et de Royan (les plus proches géographiquement parlant) ou de Bordeaux pour les cas les plus sérieux.

Vie locale

Cultes

Messe le dimanche à 9 h à la chapelle en juillet et août.

Marchés

Marché sous la halle tous les mercredis matin toute l'année et tous les matins du 1er juillet au . Marché fermier tous les mercredis de 10 h à 19 h d'avril à septembre au port des Salines.

Personnalités liées à la commune

- Élie Marie Joseph Murat (1914-1999) : élève de l'école des Beaux-Arts de Paris, puis de l'école des Arts décoratifs, ce peintre natif de Banyuls-sur-Mer passe sa jeunesse à Saint-Trojan-les-Bains. En 1976, retraité, il revient s'installer à Grand-Village, où il continue à peindre, tout en exerçant la fonction de maire-adjoint et de conseiller municipal. Il est à l'origine des fresques de la chapelle Saint-Joseph.

Notes et références

Notes et cartes

- Notes

- Certains y voient une appartenance géographique au Midi de la France — en référence au « Midi atlantique » cher au géographe Louis Papy - ainsi Le Grand-Village-Plage comme le département de la Charente-Maritime peuvent être rattachés à deux grands ensembles géographiques, le Grand Ouest français et le Grand Sud-Ouest français

- Selon le zonage publié en novembre 2020, en application de la nouvelle définition de la ruralité validée le en comité interministériel des ruralités.

- Le débroussaillement s'applique notamment aux abords de constructions, chantiers, travaux ou installations sur une largeur de 50 mètres (selon un principe du droit des assurances, tout propriétaire est tenu d’assurer la protection de ses biens), et de 7 mètres minimum de part et d’autre des voies privées y donnant accès.

- Population municipale légale en vigueur au 1er janvier 2023, millésimée 2020, définie dans les limites territoriales en vigueur au 1er janvier 2022, date de référence statistique : 1er janvier 2020.

- Cartes

- IGN, « Évolution de l'occupation des sols de la commune sur cartes et photos aériennes anciennes. », sur remonterletemps.ign.fr (consulté le ). Pour comparer l'évolution entre deux dates, cliquer sur le bas de la ligne séparative verticale et la déplacer à droite ou à gauche. Pour comparer deux autres cartes, choisir les cartes dans les fenêtres en haut à gauche de l'écran.

- « Cartographie interactive de l'exposition des sols au retrait-gonflement des argiles », sur infoterre.brgm.fr (consulté le )

Références

- Les gentilés de Charente-Maritime

- Louis Papy, Le Midi atlantique, atlas et géographie de la France moderne, Flammarion, Paris, 1984, p.21

- Petites anecdotes biologiques ou historiques sur les huîtres, site Ostrea

- La résine de pin, site L'île d'Oléron - Cabuzel

- L'environnement à Le Grand-Village-Plage, site du Sigore

- Données Météo France.

- Relevés Météo-France de 1946 à 2000, sur le site Bernezac.com

- Données de la station de La Rochelle, sources l'Internaute, INSEE et Lameteo.org

- Données de la station de La Rochelle, sources l'Internaute, INSEE et Lameteo.org

- « Climatologie mensuelle à La Rochelle », sur infoclimat.fr (consulté le ).

- « Zonage rural », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Commune urbaine-définition », sur le site de l’Insee (consulté le ).

- « Comprendre la grille de densité », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Unité urbaine 2020 de Saint-Trojan-les-Bains », sur https://www.insee.fr/ (consulté le ).

- « Base des unités urbaines 2020 », sur www.insee.fr, (consulté le ).

- Vianney Costemalle, « Toujours plus d’habitants dans les unités urbaines », sur le site de l'Institut national de la statistique et des études économiques, (consulté le ).

- « Base des aires d'attraction des villes 2020. », sur le site de l'Institut national de la statistique et des études économiques, (consulté le ).

- Marie-Pierre de Bellefon, Pascal Eusebio, Jocelyn Forest, Olivier Pégaz-Blanc et Raymond Warnod (Insee), « En France, neuf personnes sur dix vivent dans l’aire d’attraction d’une ville », sur le site de l'Institut national de la statistique et des études économiques, (consulté le ).

- « Les communes soumises à la loi littoral. », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr, (consulté le ).

- « La loi littoral », sur www.collectivites-locales.gouv.fr (consulté le ).

- « Loi relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral. », sur www.cohesion-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « CORINE Land Cover (CLC) - Répartition des superficies en 15 postes d'occupation des sols (métropole). », sur le site des données et études statistiques du ministère de la Transition écologique. (consulté le )

- « Les risques près de chez moi - commune du Grand-Village-Plage », sur Géorisques (consulté le )

- BRGM, « Évaluez simplement et rapidement les risques de votre bien », sur Géorisques (consulté le )

- « Un approfondissement des connaissances sur ces priorités : la cartographie des risques sur les TRI », sur www.occitanie.developpement-durable.gouv.fr (consulté le )

- « cartographie des risques d'inondations du TRI du littoral charentais-maritime », sur webissimo.developpement-durable.gouv.fr (consulté le )

- « Dossier départemental des risques majeurs de la Charente-Maritime », sur www.charente-maritime.gouv.fr (consulté le ), chapitre Risque inondation.

- « Plan départemental de protection des forêts contre l’incendie 2017 – 2026 », sur draaf.nouvelle-aquitaine.agriculture.gouv.fr (consulté le )

- « Réglementation des feux en extérieur. », sur www.charente-maritime.gouv.fr, (consulté le )

- « Les Obligations Légales de Débroussaillement (OLD). », sur www.charente-maritime.gouv.fr, (consulté le )

- « Dossier départemental des risques majeurs de la Charente-Maritime », sur www.charente-maritime.gouv.fr (consulté le ), chapitre Feux de forêts.

- « Dossier départemental des risques majeurs de la Charente-Maritime », sur www.charente-maritime.gouv.fr (consulté le ), chapitre Mouvements de terrain.

- « Retrait-gonflement des argiles », sur le site de l'observatoire national des risques naturels (consulté le )

- « Liste des cavités souterraines localisées sur la commune du Grand-Village-Plage », sur http://www.georisques.gouv.fr/ (consulté le )

- « Dossier départemental des risques majeurs de la Charente-Maritime », sur www.charente-maritime.gouv.fr (consulté le ), chapitre Risque transport de matières dangereuses.

- Le patrimoine des communes de la Charente-Maritime, éditions Flohic, p.192

- « Un train nommé désir », sur Musée de l'île d'Oléron (consulté le ).

- « Photographies aériennes de la France entre 1950 et 1965 », sur Géoportail.

- La décentralisation, site de l'Assemblée nationale

- art L. 252 du code électoral.

- art L. 253 du code électoral.

- L'organisation du recensement, sur insee.fr.

- Calendrier départemental des recensements, sur insee.fr.

- Des villages de Cassini aux communes d'aujourd'hui sur le site de l'École des hautes études en sciences sociales.

- Fiches Insee - Populations légales de la commune pour les années 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020.

- « Port des Salines : Dossier de presse »(Archive.org • Wikiwix • Archive.is • Google • Que faire ?).

- Oléron, nature et culture, dossier de presse

- Les perches à poisson, site Cabuzel

- Commune de Grand-Village-Plage : enseignement