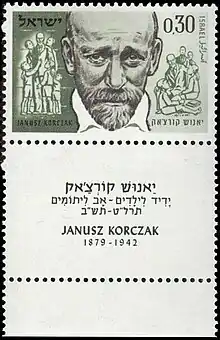

Janusz Korczak

Janusz Korczak (né le à Varsovie et mort le au Camp d'extermination de Treblinka), pseudonyme de Henryk Goldszmit, est un médecin-pédiatre, éducateur, pédagogue et écrivain polonais. Avant la Seconde Guerre mondiale, il est une des figures de la pédagogie de l'enfance les plus réputées. Il laisse son nom à la postérité pour son œuvre de pédagogie, sa littérature enfantine, et son engagement en faveur des droits de l'enfant. Il est reconnu comme le précurseur et l'inspirateur de la Convention des droits de l'enfant.

.jpg.webp)

| Naissance | |

|---|---|

| Décès | |

| Nom de naissance |

Henryk Goldszmit |

| Pseudonymes |

Stary Doktor, Pan Doktor, Janusz Korczak |

| Formation |

Université de Varsovie (- Université impériale de Varsovie (d) Université volante |

| Activités |

| A travaillé pour |

Hôpital pour enfants des familles Bersohn et Bauman (- Wolna Wszechnica Polska (en) Armée impériale russe Forces armées polonaises |

|---|---|

| Membre de | |

| Conflits | |

| Site web | |

| Distinctions |

Comment aimer un enfant (d), Le Roi Mathias Ier, Little King Matty...and the Desert Island (d), Kaytek the Wizard (d) |

_01.JPG.webp)

Grand témoin de son temps, il s'est battu toute sa vie pour défendre et faire respecter l'enfant jusqu'à avoir choisi délibérément d'être déporté vers Treblinka avec les enfants juifs de son orphelinat.

« Le fait que Korczak ait volontairement renoncé à sa vie pour ses convictions parle pour la grandeur de l’homme. Mais cela est sans importance comparé à la force de son message. »

— Bruno Bettelheim, cité dans De la Bible au Talmud, p. 287

Biographie

L'histoire de la vie de Janusz Korczak (dont le nom de naissance est Henryk Goldszmit[1]) a été décrite dans de nombreux livres. Le film Korczak d'Andrzej Wajda raconte l'histoire de sa vie et en partie sa déportation avec ses orphelins par les nazis à Treblinka.

Né d'une famille juive assimilée à Varsovie, avec un grand-père vitrier et un autre médecin, il a pour mère, Cecylia Gebicka qui est issue de la communauté juive de Kalisz, et pour père, Józef Goldszmit (1846-1896), avocat et partisan du mouvement progressiste juif Haskala[2]. Lors de sa naissance, sa famille ne prend pas soin de l'inscrire au registre des naissances, d'où la difficulté ultérieure de déterminer son année de naissance (1878 ou 1879). Henryk a une sœur, Anne[3].

La famille Goldszmit vit dans différents endroits de Varsovie : Bielańska 18 (peut-être son lieu de naissance), Krakowskie Przedmieście 77, Miodowa 19, Pl. Krasińskich 3, Nowosenatorska 6 (aujourd'hui Rue Molière). Il passe ses années scolaires (1886-1897) à Augustin Szmur rue Freta[2]. Il a une gouvernante française jusqu'à l'âge de 7 ans. Puis, il va au VIIIe lycée Ladislas IV Vasa. L'école, comme toutes celles de la partie de la Pologne occupée par la Russie, était russe. Il en retiendra surtout l’absence totale de respect des adultes à l’égard des enfants et un profond ennui.

En 1890, son père est interné à l’asile d'aliénés de Tworki dans le centre ville de Pruszków, ce qui engloutit les réserves pécuniaires familiales et à l'âge de 12 ans, Henryk doit subvenir aux besoins de sa famille ruinée[3]. Il devient précepteur et il découvre ainsi la pédagogie[3]. Il se réfugie dans l’imaginaire, écrit des poèmes, tient son journal. Le roman qu'il en tirera plus tard (1913) Confession d'un papillon, décrit sa vie d'adolescent confronté six ans durant à la folie de son père.

Sa grand-mère et seule confidente meurt quand il a 14 ans. En 1896, son père se suicide, laissant sa famille sans ressources et dans l'obligation d'abandonner l'appartement spacieux où elle vivait. Après la mort de son père, vers 17–18 ans, les conditions de vie se dégradèrent significativement et il dut se mettre à travailler d'autant plus, en donnant des cours particuliers pour soutenir sa mère et sa sœur.

Henryk écrit un roman intitulé Suicide et un article humoristique « Le nœud gordien » (Wezel Gordyjski) dont la publication dans un hebdomadaire satirique (Kolce : Épines) au lycée russe (Varsovie se trouve alors sous l'occupation de la Russie) où il est élève de la dernière classe, sous le pseudonyme Hen, marque le début de sa carrière de journaliste engagé[2] - [3].

En 1898, il entreprend des études de médecine à l'Université de Varsovie. Cette même année, à l'occasion d'un concours littéraire organisé par « Kurier Warszawski » (Le Courrier de Varsovie), il envoie un drame en quatre actes Ktoredy ? (Par où ?), et prend le pseudonyme de « Janusz Korczak », nom polonais aristocratique d'un personnage de roman de Józef Ignacy Kraszewski[2] - [3]. Le drame obtient une mention honorable. Henryk Goldszmit devient membre de la Société des bibliothèques gratuites, destinées aux enfants et aux jeunes ouvriers[3].

En 1899, il est en Suisse et y étudie l'œuvre du pédagogue Johann Heinrich Pestalozzi, connu comme le père de l'école populaire[2].

En 1900, « Korczak se lie d'amitié avec Ludwik Licinski (pl), jeune poète et ethnographe ; ensemble, ils visitent des quartiers pauvres de Varsovie et s'intéressent aux conditions matérielles et morales de la vie des enfants. Le reportage de Korczak, Nedza Warszawy (La Misère de Varsovie), présente ses observations et ses réflexions. La revue « Wedrowiec » (Voyageur) publie un cycle de sept articles de Korczak : « Dzieci i Wychowanie » (Enfants et éducation) où sont ébauchés certains principes qu'il développera plus tard (« L'enfant est reconnu comme un homme, un être avec lequel il faut compter et que l'on ne doit pas tenir en laisse… ») »[3].

En 1901, il décrit la misère des enfants les plus pauvres, les enfants abandonnés, négligés ou dits dépravés, et leur consacre son premier livre Les enfants de la rue[2]. Il publiera au total 480 articles, essais et feuilletons entre 1898 et 1905.

En 1904, il est employé pour encadrer des enfants juifs dans un camp de vacances à Michałówka[2].

Le , il obtient son diplôme de médecin. À peine diplômé, il est mobilisé comme médecin militaire dans l’armée russe pour la guerre russo-japonaise, où il exerce dans le train sanitaire et se rend donc en Extrême-Orient[2]. Ensuite, il est professeur dans une école pour garçons chrétiens dans Wilhelmowce. Cette même année, il publie Les enfants de salon dont le succès fait de lui un jeune écrivain célèbre.

À son retour en 1906, il travaille comme pédiatre dans un hôpital pour enfants pauvres de Varsovie au 51 rue Śliska. Il ouvre également un cabinet privé. Passionné et dévoué, il devient un médecin très recherché. Il travaille avec le neurologue Samuel Goldflam avec lequel il soutient de nombreuses causes sociales.

En 1907, il participe à une colonie de vacances pour s'initier au rôle d'éducateur. Il part ensuite en voyage d'études à Berlin, puis sur les traces de Johann Heinrich Pestalozzi en Suisse. Visitant le pays, il s'intéresse beaucoup aux écoles, aux hôpitaux pour enfants, ainsi qu'aux salles gratuites de lecture pour les enfants. Parmi ses articles et essais (dont l’un porte un titre français : « Savoir vivre »), « L’école de la vie » fait événement et est publié dans deux revues. Il s'agirait de sa première réelle contribution pédagogique.

En 1909, dans le cadre de son travail pour la Société des Orphelins, il rencontre la pédagogue Stefania Wilczyńska. Elle partage avec lui son rêve de construire un lieu idéal pour les enfants pauvres. Il écrit Colonies de vacances. La même année, il est jeté en prison par la répression tsariste contre l’intelligentsia polonaise et il y reste deux mois. Des fonds étant réunis, son établissement pour enfants est mis en chantier. Korczak repart en voyage d'études six mois à Paris, jusqu'en , puis un mois à Londres.

En 1911-1912, son Dom Sierot (La Maison des Orphelins) au 92 rue Krochmalna à Varsovie est inauguré. Il accueille les orphelins juifs et c'est l’un des plus beaux orphelinats d'Europe, possédant baignoires et chauffage central (luxe scandaleux à l'époque), conçu par Korczak, construit et fonctionnant avec des fonds d'œuvres philanthropiques de la communauté juive[4]. Son projet pédagogique est d'avant-garde ; l'établissement-pilote est mixte. Janusz Korczak abandonne son poste à l’hôpital pour enfants pour en prendre la direction avec Stefania Wilczyńską. Il habite sur place, dans une chambre mansardée sous les toits[4].

Il publie notamment La Gloire et Une semaine de malheur de l’écolier Stasio.

Il y forme une « République des enfants » avec son propre Parlement, Tribunal et Journal et réduit en conséquence ses activités de médecin. En 1911, il prend la décision de ne pas fonder de famille.

En 1914, il est de nouveau mobilisé, d'abord dans un hôpital de campagne de l’armée russe, puis à Kiev où il fait la connaissance de Maryna Rogowska-Falska (pl) qui dirige alors un refuge pour enfants errants et fait appel à lui pour ramener de l'ordre dans son établissement, où l'agitation des enfants victimes de la guerre est calmée par Korczak qui y instaure avec succès les règles de fonctionnement de l'autogestion pédagogique qu'il avait déjà mis en place à Dom Sierot[4]. De ces quatre années sur le front, il ramènera un ouvrage-clé, son célèbre traité de pédagogie : Comment aimer un enfant, publié en deux fois, en 1919 avec Moments pédagogiques.

En 1919, Maria Rogowska Falska, formée à l'école de Maria Montessori[5], ouvre à Pruszkow, à 25 km de Varsovie, Nasz Dom (Notre Maison), un établissement créé sur le modèle pédagogique de Janusz Korczak pour les orphelins de la guerre (1914-1918) « polonais » (c'est-à-dire de culture catholique), sous la direction pédagogique et médicale de Korczak[4].

En 1920, Janusz Korczak est mobilisé encore une fois, mais cette fois comme officier de la toute nouvelle armée polonaise opposée à l’armée russe. Il est nommé dans un hôpital pour maladies infectieuses et il y contracte le typhus. Il échappe de peu à la mort mais contamine sa mère venue à son chevet. Elle en meurt, le .

Fou de chagrin, il pense au suicide. Le , Varsovie assiégée et la Pologne sont sauvées in extremis par la victoire du Maréchal Józef Piłsudski. Il écrit Seul à seul avec Dieu, ou Prières de ceux qui ne prient jamais.

En 1925, il enseigne à l’Institut de pédagogie et à l’Université. Il est médecin-expert auprès du Tribunal pour les jeunes délinquants. Il s'y rend une fois par semaine (le lundi) pour examiner leur cas et se fait le plus souvent leur avocat auprès de leurs juges. Ses plaidoiries font souvent événement et secouent l’opinion.

Œuvre littéraire et radio

En 1898, il participe à un concours de théâtre organisé par le journal Kurier Warszawski (en). Korczak y envoie son œuvre dramatique intitulé Którędy? sous le pseudonyme « Janasz Korczak ». Il s'inspire du livre Historia o Janaszu Korczaku i pięknej miecznikównie de Józef Ignacy Kraszewski et doit son pseudonyme futur à une erreur typographique (Janasz/Janusz).

En 1900, sous le pseudonyme de « Hen-Ryk », il travaille dans l'hebdomadaire satirique « Kolce » en tant que coauteur d'une histoire à sensation Lokaj. À partir de 1901, il écrit des courts feuilletons, d'abord en épisodes dans Czytelnia dla wszystkich (pl) (nos 1 à 18) (Salle de lecture pour tous), puis par la suite dans un recueil littéraire. Entre 1903 et 1905, il publie des feuilletons dans l'hebdomadaire « Głos (pl) » dans lequel il dirige la rubrique Na widnokręgach. En 1904, dans les colonnes de « Głos », il commence à publier par épisodes l'histoire Dziecko salonu. En 1906, il fait publier son livre portant le même titre. Il publie par la suite Pedagogika żartobliwa, Moje wakacje, Gadaninki radiowe starego doktora.

En 1922, la mort de sa mère et la renaissance de sa nation favorisent la création de son personnage clé, son fils spirituel : Le roi Mathias 1er, suivi en 1923 du Roi Mathias sur une île déserte. Les aventures de Mathias, l’enfant-roi qui tente de donner la démocratie aux enfants contre l’avis des adultes, ont été publiées dans le monde entier et restent toujours très populaires. Ses livres pour enfants ont donné lieu à des éditions illustrées par plusieurs générations d'illustrateurs polonais[6]. En 1926, il crée Mały Przegląd (pl) (1926-1939), qu'il dirige pendant quatre années. Il s'agit d'un supplément au journal « Nasz Przegląd » rédigé par des enfants et adolescents et ne compte qu'un seul adulte au Comité de rédaction (Janusz Korczak lui-même, remplacé plus tard par Igor Newerly, son secrétaire puis plus tard collaborateur). Tirée à 150 000 exemplaires jusqu'à l’invasion nazie en 1939, Mały Przegląd a plus de 2 000 petits correspondants de presse dans tout le pays ; tous perçoivent une petite rémunération. Son orphelinat est aidé par la CENTOS une association caritative juive polonaise[7].

En 1934, Korczak effectue son premier voyage en Palestine mandataire à l’invitation d'un ancien pupille. Il partage pendant trois semaines de juillet la vie du kibboutz Ein Harod. À son retour, il crée à la Radio polonaise une série d'émissions pour enfants, consacrées à leur vécu et expériences : les « Causeries du Vieux docteur ». La chaude voix de Korczak captivera le pays tout entier, en famille, pendant deux ans, le jeudi, à l’heure de la plus grande écoute. Il publie en outre Jojo le sorcier.

L'année 1936 est une année noire pour Korczak. Le , ses émissions lui sont retirées. Il en est bientôt de même au Tribunal où il ne peut plus être médecin-expert. D'autre part, un conflit l’opposant à Maria Falska l’amène à démissionner de Nasz Dom. Autant l’extrême droite polonaise fait des efforts pour le rejeter, autant le monde juif cherche alors à l’attirer. Prenant du recul, il entreprend une tournée de conférences dans les cercles juifs des villages du sud de la Pologne et à Varsovie.

Invité en 1937 à revenir à la radio, Korczak y donne en 1938 trois nouvelles séries de causeries : Moïse, Benjamin, Un garçon têtu (1938), Les 3 exodes du petit Henri et Pédagogie avec humour.

Engagements politiques

En , il est arrêté par le régime tsariste pour son militantisme (il avait mis en place des salles de lecture en polonais dans un orphelinat de Varsovie). Il est le fondateur du seizième groupe Hachomer Hatzaïr, organisation de scoutisme juive fondée à Vienne en 1916.

Il devint franc-maçon vers 1925 et se trouva initialement dans la loge Gwiazda Morza de la fédération internationale Le Droit Humain mise en place afin de « concilier toutes les personnes, qui sont divisées par des barrières religieuses, et chercher la vérité en maintenant le respect d'autrui. »

Seconde Guerre mondiale

En , dans Varsovie assiégée, Korczak revêt son uniforme d'officier polonais qu'il ne quittera plus nonobstant les risques encourus, de même qu'il ne portera jamais l’étoile discriminatoire. Il est rappelé à la radio pour soutenir le moral de la population.

Ghetto de Varsovie

Le , Dom Sierot est déménagée dans le ghetto de Varsovie[4]. Janusz Korczak affronte la Gestapo, est jeté en prison, en est libéré au bout d'un mois. Son ultime combat consiste à mendier pour nourrir les enfants et à se battre pied à pied, pendant presque deux ans, pour préserver la dignité des enfants. Il tient son Journal du ghetto, un témoignage unique sauvegardé de justesse. Cinquante ans plus tard, un livre entier de ses notes sera retrouvé anonymement.

Dans le ghetto, il continuait à porter son uniforme polonais et refusait d'y associer le brassard blanc portant l'étoile de David bleue obligatoire pour les habitants du ghetto.

Pendant les deux dernières années de sa vie, il s'occupa presque exclusivement des enfants de son orphelinat. Il se demandait s'il ne devait pas se suicider et euthanasier les nouveau-nés et personnes âgées du ghetto. Dans le même temps, Igor Newerly essaya d'obtenir des papiers à Korczak mais ce dernier refusa (ce qu'il fit à plusieurs reprises lorsque des occasions de s'échapper seul du ghetto se présentèrent).

Dans les trois derniers mois de sa vie, à partir de , il travailla sur un mémoire du ghetto de Varsovie (publié à Varsovie en 1958). Il y écrivit pour la dernière fois le 5, à propos de plantes et d'un soldat allemand posté près du mur du ghetto.

Dernier trajet

Décidant d'accompagner les 200 enfants de son orphelinat au camp d'extermination de Treblinka où ils étaient déportés[4], il est assassiné avec les enfants à Treblinka le (ou peut-être le 8 août) dans des chambres à gaz[8] - [9]. Le départ du ghetto a été maintes fois décrit par des témoignages extérieurs comme celui d'Irena Sendler ou de Władysław Szpilman (héros du film Le pianiste).

Au petit matin du 5 ou [4], des soldats SS encerclèrent le Petit Ghetto. Selon Abraham Lewin, cela eut lieu le . Avant que le cortège ne remonte la rue Resursy Kupiecka, près de la rue Śliska, on n'est pas sûr de l'itinéraire emprunté pour aller à l’Umschlagplatz, peut-être par les rues Karmelicka et Zamenhof à Stawki, ou par les rues Żelazna et Smocza.

Le , Janusz Korczak menait les enfants, sans chapeau, avec des bottes militaires, tenant deux enfants par la main. Il y avait dans le cortège 192 enfants et près de dix de leurs soignants, dont Stefania Wilczyńska. Les enfants marchaient quatre par quatre dans leurs plus beaux habits, portant le drapeau du Roi Mathias Ier. Les allemands ont proposé à Korczak la vie sauve, ce qu'il a refusé. Le même jour, l'armée nazie déporta de l'Umschlagplatz 4 000 enfants des orphelinats et leurs accompagnants du ghetto de Varsovie vers la mort.

La pièce de théâtre de Liliane Atlan, Monsieur Fugue ou le mal de terre est inspirée par le dernier trajet de Korczak avec les enfants. Le Musée Polin de Varsovie reconstitue l'itinéraire présumé de Korczak et des enfants jusqu'à l'Umschlagplatz (galerie 7).

Œuvre

Dès le début du XXe siècle, Korczak a œuvré à une refonte complète de l’éducation et du statut de l’enfant, sur des bases constitutionnelles entièrement nouvelles, privilégiant la sauvegarde et le respect absolu de l’enfance. Ses multiples écrits pour enfants et pour adultes (Comment aimer un enfant, Le Roi Mathias Ier ), l’exemple de ses deux orphelinats organisés en républiques d’enfants (Dom Sierot créée en 1912 et Nasz Dom en 1919), ses émissions de radio, son journal national d’enfants (« Mały Przegląd ») ont marqué des générations entières de petits Polonais.

À l'internat, il traite les enfants comme des êtres conscients de leurs besoins, capables de comprendre la nécessité de respecter des limites avec l'idée directrice de rendre l’enfant autonome, d'ouvrir le plus de nouvelles possibilités afin qu’il puisse manifester son initiative, et avec l'organisation suivante dans la concertation, le contrat et l’entente pour que l'enfant apprécie également son séjour à l'internat[5] :

- Organisation du travail : « Services » et aide volontaire ; « Tâches de responsabilité » ; « Travaux manuels » ; « Aide aux devoirs ».

- Organisation des temps de détente.

- Le « Tribunal des Pairs » : en tant qu’association de l’égalité des droits de l’enfant. En tant qu’essai de régulation de la coexistence de l’individu avec l’individu, de l’individu avec le groupe, de la collaboration avec les adultes qui est le moyen de l’évaluation morale des actes déjà accomplis.

- Le « Conseil d’Autogestion » : de l’évaluation morale aux remèdes que constitue le droit.

- Le « Plébiscite » : stimulation de l’effort de l’enfant en lui donnant la possibilité de connaître l’opinion du groupe à son sujet.

- Les « Qualifications citoyennes » : stimulation de l’effort en attribuant des notes, en fixant un objectif concret et en balisant l’évolution.

- Le « Journal », les « Communiqués » : organes pour les rapports et les informations.

- « Calendrier », « Chronique », « Cartes-souvenirs » : descriptions, récits et histoires des enfants.

- « Remerciements », « Demandes de Pardon ».

- Recherche de points d’accord entre le principe de transparence et le principe du respect du monde intérieur de l’enfant, le devoir de discrétion par rapport à ses efforts intérieurs.

- Recherche de la courbe de l’évolution de la vie : passage du contrôle de l’opinion, de l’évaluation des autres à l’autocontrôle et à l’auto-évaluation.

- De la discipline relative au droit extérieur à la discipline relative au droit moral intérieur »[5].

En artiste tout autant qu'en scientifique et clinicien, il a incarné une véritable pédagogie du respect, une école de la démocratie et de la participation qui font aujourd’hui universellement référence.

Sur le plan pédagogique, l’œuvre de Korczak s'inscrit dans la lignée de la « pédagogie active » et de « l’École nouvelle », aux côtés de :

- Johann Heinrich Pestalozzi, promoteur de l’éducation populaire (1746-1827)

- Maria Montessori et sa méthode d’éducation sensorielle non-directive (1870-1952)

- Ovide Decroly et son « École de la vie » (1871-1932)

- Fernand Deligny (1913-1996), théoricien et éducateur d’enfants autistes

- Alexander Sutherland Neill et l'école de Summerhill (1883-1973)

- Anton Semenovitch Makarenko et la réadaptation par le travail (1888-1939)

- Célestin Freinet, promoteur des méthodes actives d’enseignement (1896-1966).

Janusz Korczak lui-même est de plus en plus étudié comme l’un des précurseurs de la pédagogie institutionnelle et de « l’autogestion pédagogique ». Il pourrait tout aussi bien être reconnu comme un « pédagogue autogestionnaire », aux côtés de Paul Robin, Sébastien Faure et Francisco Ferrer (1859-1908), anarchiste espagnol qui reste le seul pédagogue avec Korczak à avoir été assassiné pour ses idées.

Les travaux de Janusz Korczak sont repris pour donner naissance aux Pédagogies de la décision : le système d'annonces est mis en place dans la colonie provisoire de Sébastien Pesce[10]. Comme pour les pédagogies de la décision, la pratique de Janusz Korczak naît dans les colonies de vacances auxquelles il participera (1907 & 1908)[11] et sur lesquelles il écrira (colonie de vacances en 1909 & 1910)[12].

Dans le domaine des droits de l'enfant, il est aussi le précurseur de la mise en pratique des droits positifs de l’enfant (droits d’expression, de participation, d’association, etc.) qui sont officiellement établis le par les articles 12 à 17 de la Convention relative aux droits de l'enfant, un texte et un acte politique majeur dont Korczak exigeait l’élaboration depuis la fin du XIXe siècle[8] - [9]. En 1978, la Pologne a proposé aux Nations unies un projet de convention s’appuyant sur ses idées[13].

Colette Charlet a pu montrer que Korczak, par son sens de la dérision, reliait la question des droits de l'enfant à celle de l'humour[14].

Soixante ans après sa mort, l’histoire et l’œuvre littéraire, pédagogique, philosophique et sociale du « Vieux docteur », encore méconnues en France, interpellent l’ensemble des pratiques et des regards des adultes sur les enfants et les jeunes.

Un cénotaphe en sa mémoire a été élevé au cimetière juif de Varsovie.

Hommages et distinctions

- 1933 : Ordre Polonia Restituta, pour des réalisations remarquables dans les domaines de l'éducation

- 1937 : Laurier d'or de l’Académie polonaise de littérature pour son œuvre littéraire

- 1972 : Prix du Livre allemand de la Paix[15]

- : Inauguration du Service d’accueil de jour éducatif des Apprentis d’Auteuil Janusz Korczak à Paris. Ce dispositif relevant de la Protection de l’Enfance accueille 20 enfants qui bénéficient d’une mesure délivrée par le Juge pour enfants ou par l’Aide sociale à l’enfance de Paris. À travers un soutien éducatif renforcé et personnalisé, les enfants âgés de 5 à 13 ans, sont accompagnés à reprendre confiance en eux, en leurs apprentissages et leur relation aux autres. Les familles de ces enfants, qui traversent des difficultés multiples, sont soutenues dans leur rôle éducatif et leur insertion sociale.

- (2163) Korczak, astéroïde.

- 2008 : Création en France du Prix Janusz Korczak de littérature de jeunesse décernée par des enfants[16].

- Nom du troisième concerto pour piano d'Élie Coff[N 1].

Orphelinats d'hier à aujourd'hui

L'immeuble Dom Sierot (La Maison des Orphelins) de la rue Krochmalna à Varsovie a été préservé : seuls le toit et la chambre de Janusz Korczak ont brûlé. « Après une interruption, l'orphelinat fonctionne à nouveau en établissement public accueillant une cinquantaine d'enfants. Partiellement rénové, il abrite aujourd'hui un petit musée » et depuis 1992, le Korczakianum[18], Centre international des archives et de la documentation, à sa nouvelle adresse au Dom Dziecka, im. Janusza Korczaka, ul. Jaktorowska[4]. À partir de 2001, le Centre devient une branche du Musée historique de Varsovie et depuis 2014, un laboratoire scientifique du Musée de Varsovie[18].

L'orphelinat Nasz Dom installé initialement à Pruszkow, est déplacé en 1928 à Bielany, proche banlieue de la capitale, dans un immeuble neuf construit selon les plans de Falska et Korczak. La presse d'alors le salue comme un « Palais de l'enfant ». De nos jours, l'imposant établissement est un lieu de vie « familial imprégné de la pensée de Janusz Korczak pour une centaine d'enfants accueillis de 3 ans à 25 ans. Il est le siège et lieu de réunion privilégié de la Fondation Nasz Dom qui développe des activités d'entraide entre établissements éducatifs et de promotion des droits de l'enfant en Pologne » à sa nouvelle adresse au Dom Dziecka, im. Maryny Falskiej, al. Zjednoczenia[4].

Publications

- Comment aimer un enfant (Jak kochać dziecko. 1919-1920), suivi de Le droit de l’enfant au respect (30 p.). Traduit du polonais par Zofia Bobowicz (1978), préface de S. Tomkiewicz, préface de J. Korczak en 1929, postface de S. Tomkiewicz suivie d’une chronologie, Éd. Robert Laffont, col. « Réponses », (ISBN 2-221-10746-2), Paris, 2006.

- Le droit de l’enfant au respect, suivi de la Convention internationale des droits de l'enfant, nouvelle traduction du polonais par Lydia Waleryszak (2009), préfacé par Bernard Defrance et Frédéric Jésu, suivi de la Convention relative aux droits de l'enfant, avec annexes et ressources, Éditions Fabert, hors collection, (ISBN 9-782849-220863), .

- Les Moments pédagogiques (Momenty wychowawcze. 1919). Traduit du polonais et présenté par Anna Royon-Weigelt, avant-propos de Lucette Colin, suivi de Moment du journal et journal des moments par Rémi Hess et Kareen Illiade, Éd. Économica Anthropos, (ISBN 2-7178-5206-9), Paris, 2006.

- Le roi Mathias Premier (Król Maciuś Pierwszy. 1922). Traduit du polonais par Zofia Bobowicz, Éditions Fabert, collection Janusz Korczak, distribution Volumen/Le Seuil, (ISBN 978-2-84922-014-6).

- Le roi Mathias sur une île déserte (Król Maciuś na wyspie bezludnej. 1923). Traduit du polonais par Maurice Wajdenfeld (1986), ill. Claude Lapointe, Éd. Gallimard Jeunesse, coll. « Folio junior » no 598, (ISBN 2-07-033598-4), Paris 01-1991.

- Quand je redeviendrai petit (Kiedy znów będę mały. 1925). Traduit du polonais par Zofia Bobowicz, dans : Le droit de l'enfant au respect… (titre générique), deux courts prologues de l'auteur pour les adultes et pour les enfants, coéd. Laffont/UNESCO.

- Les Règles de la vie. Pédagogie pour les jeunes et les adultes (Prawidła życia – Pedagogika dla młodzieży i dorosłych. 1929). Traduit du polonais par Marie-Françoise Iwaniukowicz (2010), introduction et prologue par Janusz Korczak, avant-propos et annexes par l'AFJK (non signé), Éditions Fabert, distribution Volumen/Le Seuil, (ISBN 978-2-84922-109-9), .

- Le Sénat des fous (Senat szaleńców. 1930 : pièce de théâtre). Traduit, adapté et préfacé par Zofia Bobowicz, Éd. Cahiers bleus, 29 rue des Cumines, 10 000 Troyes, 1985, 90 p., (ISBN 2-86352-032-6) .

- Pédagogie avec humour suivi des Feuilletons radiophoniques du Vieux Docteur. (Recueil de 20 émissions et feuilletons radio entre 1930 et 1936). Textes rassemblés et traduits par Lydia Waleryszak, Éditions Fabert, Collection Janusz Korczak, en partenariat avec l’AFJK, 11/2012.

- Kaytek le magicien (Kajtuś czarodziej. 1934 : conte). Traduit par Malinka Zanger avec la collaboration d’Yvette Métral, avant-propos des traductrices, préface de Daniel S. Halpérin, dédicace de Janusz Korczak, postface de Stanislas Tomkiewicz, Éditions Fabert, distribution Volumen/Le Seuil, (ISBN 978-2-84922-136-5), .

- Journal du ghetto – nouvelle édition augmentée (Pamiętnik. 1942). Traduit et préfacé par Zofia Bobowicz (1979 et 1998), suivi de « Sur un document emmuré » par Igor Newerly, textes en postface : comptes rendus et notes, [neuf] récits pour enfants, chronologie et une note sur l’état des documents, Éd. R. Laffont coll. « Pavillons », (ISBN 978-2-22108-660-5), Paris, 04-1998, 294 p. ; rééd. Éd. 10/18, Paris, 2000.

- Colonies de vacances (Jośki, Mośki, Sroule. 1909). Traduit du polonais et préfacé par Anne-Marie Fathaud-Brésin, Éd. Polyglottes, Paris, 1970.

- La Gloire (Sława. 1912). Traduit du polonais, adapté et préfacé par Zofia Bobowicz, illustré par F. Davot, Éd. Flammarion, coll. « Castor Poche » no 4, (ISBN 2-08-161704-8), Paris, 1980.

- Herschele et autres contes précédé de Pour un nouvel epos, traduits du polonais par Yvette Métral et Malinka Zanger, éditions Est-Ouest internationales, 2003 (ISBN 978-2-9516627-1-1) précédés en guise d'introduction du poème d'Armand Gatti « Le Dit du ghetto vide »

Source

- (pl) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en polonais intitulé « Janusz Korczak » (voir la liste des auteurs).

Notes et références

Notes

- Élie Coff est un pianiste et compositeur français, né à Paris en 1925[17].

Références

- (en) « Ceremony Marking 68 Years Since the Murder of Janusz Korczak and the Children of the Orphanage », sur yadvashem.org (consulté le ).

- (pl) « Janusz Korczak (właściwie Henryk Goldszmit) », sur www.biogramy.pl (consulté le ).

- « Janusz Korczak - Sa vie », sur Prix Janusz Korczak de littérature jeunesse (consulté le ).

- Association Française Janusz Korczak (AFJK), « Les deux orphelinats historiques de Korczak », sur korczak.fr (consulté le ).

- [Falska, Maria : « Le projet pédagogique korczakie à Nasz Dom (Notre Maison) » (1928), Notre Maison, trad. Jacek Rzewuski (2000), inédit Association Frse J. Korczak] « Le projet pédagogique korczakien par Maria Falska - AFJK », sur korczak.fr (consulté le ).

- (en) Anita Wincencjusz-Patyna, Captains of illustration. 100 Years of Children's Books from Poland: "Korczak's Chronicles", Varsovie, Adam Mickiewicz Institute, , 494 p., p. 230-233.

- « CENTOS », sur Jewish Historical Institute (consulté le )

- Bernard Lathuillère, « Janusz Korczak… Reviens, ils sont devenus fous ! », Journal du droit des jeunes, vol. 3, no 303, , p. 26-29 (lire en ligne, consulté le ). Via Cairn.info.

- Jean-François Forges, « Un pédagogue dans le ghetto de Varsovie », sur ecehg.ens-lyon.fr (consulté le ).

- Sébastien Pesce, La colo provisoire. In J. Houssaye (Ed.), Colos et centres de loisirs : recherches, Vigneux, Matrice, , p. 137–172.

- Leslie MALET-SALVADOR, Janusz Korczak, De la « Magna Charta Libertatis Magna Charta Libertatis » à la Convention internationale des Droits de l’enfant (lire en ligne), p. 6.

- « Biographie » (consulté le ).

- Droits de l'enfant : les 30 ans de la CIDE, sur Vie Publique.fr.

- Hugues Lethierry, L'humour outil pédagogique, E.P.U, 2015.

- (pl) « O muzeum », sur Korczakianum (consulté le ).

- « Accueil », sur Prix Janusz Korczak de littérature jeunesse (consulté le ).

- « Élie Coff », sur musiqueclassique.forumpro.fr (consulté le )

- (pl) « Korczakianum », sur Korczakianum (consulté le ).

Il s'inspire aussi du site www.korczak.fr entièrement consacré à la vie et l'héritage de Janusz Korczak.

Voir aussi

Bibliographie

- Aline Edestin, Silhouettes du siècle, Editions polyglottes, 1972, (p. 15–70).

- Betty Jean Lifton, Janusz Korczak, le roi des enfants, édition Robert Laffont, Paris, 1989.

- Lili Berger, Korczak, un homme, un symbole, Magnard, Paris, 1989.

- Jacques Ladsous, Janusz Korczak : Pédagogues et Pédagogies"", PUF, 11/1995.

- Jim Shepard, Le Livre d'Aron, Éditions de l'Olivier, 2016.

- (pl) Maria Rogowska-Falska, Zakład Wychowawczy « Nasz Dom ». Szkic informacyjny, Varsovie, Nakładem, éd. Towarzystwa « Nasz Dom », 1928, 100 p. ; rééd. dans Falska, Maria : Nasz Dom, zrozumieć porozumieć się poznać, textes réunis et introduits par Marta Ciesielska et Barbara Puszkin, Korczakianum, avec cahier photo XXIV p., EZOP, coll. « Tematy Ludzie dokumenty », Varsovie, 2007, 402 p., (ISBN 978-83-88477-64-5).

Filmographie

- « Korczak », film 35 mm, Allemagne, 114 minutes, 1990, de Andrzej Wajda

- « L’adieu aux enfants », Claude Couderc, 1980 (91 min) d'après le roman d'Alain Buhler « L'adieu aux enfants »

- « Comment surseoir à la violence », Philippe Meirieu, 2000 (13 min) - Introduction

- « Janusz Korczak, le roi des enfants », A. Ziarek, 1999 (52 min) - Documentaire

- « Où est le Dr Korczak ? », Mariusz Kowalczyk, AFJK, 1990 (52 min) - Documentaire

- « L’herbe qui a soif », Philippe Cassard, AFJK, 1990 (26 min) - Essai

Articles connexes

Liens externes

- Site officiel

- Ressources relatives à l'audiovisuel :

- Allociné

- (de + en) Filmportal

- (en) IMDb

- Ressource relative à la littérature :

- Ressource relative à la santé :

- Ressource relative à la recherche :

- Ressource relative au spectacle :

- Ressource relative à la musique :

- Notices dans des dictionnaires ou encyclopédies généralistes :

- Association suisse des Amis du Dr J. Korczak

- Association française Janusz Korczak (AFJK)

- Site international du mouvement Korczak

- (en) https://culture.pl/en/artist/janusz-korczak

- (en) https://www.yadvashem.org/education/educational-materials/learning-environment/janusz-korczak/korczak-bio.html