Éducation populaire

L'éducation populaire (en Belgique, éducation permanente) est un courant de pensée qui cherche principalement à promouvoir, en dehors des structures traditionnelles d'enseignement et des systèmes éducatifs institutionnels, une éducation visant l'amélioration du système social. Depuis le XVIIIe siècle occidental, ce courant d'idées traverse de nombreux et divers mouvements qui militent plus largement pour le développement individuel des personnes et le développement social communautaire (dans un quartier, une ville ou un groupe d'appartenance, religion, origine géographique, lieu d'habitation, etc.) afin de permettre à chacun de s'épanouir et de trouver une place dans la société.

Il s’agit, plus largement, de faciliter l’accès aux savoirs, à la culture, afin de développer la conscientisation, l’émancipation et l’exercice de la citoyenneté, "en recourant aux pédagogies actives pour rendre chacun acteur de ses apprentissages, qu’il partage avec d’autres"[1].

L'action des mouvements d'éducation populaire se positionne en complément de l'enseignement formel. C'est une éducation qui dit reconnaître à chacun la volonté et la capacité de progresser et de se développer, à tous les âges de la vie. Elle ne se limite pas à la diffusion de la culture académique, elle reconnaît aussi la culture dite populaire (culture ouvrière, des paysans, de la banlieue, etc.). Elle s'intéresse à l'art, aux sciences, aux techniques, aux sports, aux activités ludiques, à la philosophie, à la politique. Cette éducation est perçue comme l'occasion de développer les capacités de chacun à vivre ensemble, à confronter ses idées, à partager une vie de groupe, à s'exprimer en public, à écouter, etc.

L'animation sociale et culturelle est un domaine d'investissement important d'éducation populaire.

Au XXe siècle, avec l'institutionnalisation de certains mouvements et fédérations se réclamant de l'éducation populaire, l'éducation populaire est également devenue un secteur marchand, où les acteurs historiques (des associations, mais aussi les sociétés idoines qu'elles ont créées) font désormais face à de nouvelles sociétés spécialisées.

« La définition introuvable »[2]

L'éducation populaire est un processus visant à faire évoluer les individus et la société en dehors des cadres d'apprentissage traditionnels. Elle permet aux individus de se forger leur propre opinion sur la société et d'agir de manière individuelle et collective sur le monde qui les entoure.

Visions des acteurs de l'éducation populaire

Rechercher une définition unique de l'éducation populaire est probablement une chose vaine[3]. Nombre d'auteurs, de militants, d'acteurs de l'éducation populaire se sont attelés à cette tâche délicate. Ce sont ces tentatives qui sont présentées ci-après, bien que Jean Guéhenno, le , inspecteur général, chargé de mission aux mouvements de jeunesse et à la culture populaire écrivait dans sa circulaire les fins poursuivies par la nouvelle direction de la culture populaire, « mettre fin à l'avilissement, à l’exploitation d’une jeunesse par la mécanique de l’enthousiasme si chère à Vichy » :

- Pour Benigno Cacérès[4], deux grandes perspectives prévalent à l'émergence de l'éducation populaire :

- Une conception citoyenne visant à donner à chacun l'instruction et la formation nécessaires pour devenir un acteur capable de participer à la vie du pays ;

- Une conception humaniste qui a conduit certains intellectuels à vouloir partager leur savoir avec d'autres. Historiquement, il semble que cette perspective se double de la nécessité de former du personnel qualifié répondant aux besoins de l'industrie moderne.

- Pour José Baldizzone[5], il existe 3 grands axes qui permettent d'apporter des éléments de définition. Ceux-ci lui permettent de proposer une définition qualifiée d'empirique de l'éducation populaire comme « action éducative des milieux populaires en vue d'amender le système social... » :

- L'éducation populaire comme reconnaissance du fonctionnement défectueux du système social. Dans cette perspective, l'action culturelle tente de remédier à quelque chose qui fonctionne mal, sans que soit posée une volonté de changer le système.

- L'éducation populaire comme action d'éducation, inscrite dans le temps libre, et visant l'intégration de nouveaux aspects à son champ culturel et politique.

- L'éducation populaire en tant que traitant d'un public spécifique : les milieux populaires.

- Pour Jean Laurain[6], le moyen structurel propre à l'éducation populaire est « la vie associative volontaire à but non lucratif, elle-même subordonnée à l'existence d'un temps libre réel pour les citoyens qui veulent y participer » :

- Si le modèle associatif est ainsi considéré comme le modèle du socialisme autogestionnaire, l'éducation populaire quant à elle ne peut avoir de sens et d'efficacité que si elle est « une auto-éducation du peuple par le peuple ».

- Pour Christian Maurel[7], l'éducation populaire est « l'ensemble des pratiques éducatives et culturelles qui œuvrent à la transformation sociale et politique, travaillent à l'émancipation des individus et du peuple, et augmentent leur puissance démocratique d'agir ».

- Pour le Mouvement d'éducation populaire et d'action communautaire du Québec[8], l'éducation populaire autonome c'est « l’ensemble des démarches d’apprentissage et de réflexion critique par lesquelles des citoyens et citoyennes mènent collectivement des actions qui amènent une prise de conscience individuelle et collective au sujet de leurs conditions de vie ou de travail, et qui vise à court, moyen ou long terme, une transformation sociale, économique, culturelle et politique de leur milieu ».

- Pour Jessy Cormont[9], « Par éducation populaire nous entendons le processus par lequel des citoyen·nes, confronté·es à des enjeux ou des problèmes (personnels, collectifs, sociétaux), se rassemblent et rompent ainsi leur isolement, partagent leurs inquiétudes, leurs questionnement, leurs analyses, leurs besoins, cherchent ensemble à comprendre « pourquoi est-ce ainsi ?», se réapproprient leur histoire, leur environnement et leur vie, et se mettent en mouvement pour trouver des solutions, les mettre en place en fonction de valeurs et de volontés collectivement définies ».

Dans le rapport du Conseil économique social et environnemental L'éducation populaire, une exigence du 21ème siècle[10], les deux co-rapporteurs constatent qu'il n'y a pas de définition partagée de l'éducation populaire, mais à travers leurs travaux ils relèvent des constantes qui « sans être exclusives, caractérisent l’éducation populaire : la finalité transformatrice ; l’objectif de contribuer à l’émancipation individuelle et collective et à la conscientisation des individus ; l’attachement à une démarche pédagogique active qui repose sur le principe que chaque personne est porteuse de savoirs, tous étant sachants et apprenants ; la reconnaissance « du droit au tâtonnement » dans l’exercice du rôle de laboratoire permanent de l’innovation sociale ; le portage des actions par des structures à but non lucratif dès lors qu'elles s’inscrivent au service de l’intérêt général ; l’attachement au développement de la qualité de vie sur les territoires.»

Une définition toujours en débat chez les historiens

Les historiens spécialistes de l'histoire de l'éducation populaire débattent fréquemment de sa définition et de ses origines[11]. Concernant la généalogie du mouvement, Geneviève Poujol et Mathias Gardet contestent le rapprochement entre les mouvements d'éducation populaire et le mouvement ouvrier, les premiers étant portés essentiellement par la classe moyenne, visant ainsi une forme de paix et de conciliation sociale par l'éducation[12] - [13]. Cette disjonction est contestée par Jean-Michel Ducomte, pour qui les courants saint-simoniens, proudhoniens ou encore anarcho-syndicalistes sont à l'origine de différentes réalisations, comme les cours du soir ou encore les Bourses du travail, qui servaient justement à établir une conscience de classe pour les acteurs de l'époque[14].

Laurent Besse, concédant une « impossible définition », propose toutefois un positionnement inclusif, pour lequel l'éducation populaire serait une « action éducative qui prétend toucher principalement les milieux populaires et qui entend agir sur l'individu hors de l'école pour transformer la société »[15].

Situation, histoire

Les pays européens et le monde anglo-saxon (Amérique du Nord, Australie, Nouvelle-Zélande) ont vécu des phénomènes différents dans leur chronologie, du fait de leur histoire à la fois particulière et commune, qui vont conduire à l'émergence du mouvement social que l'on nomme en France et parfois en Belgique ou Suisse romande, l'éducation populaire.

Ces mouvements de fond sont :

- La séparation de l'Église (catholique) et de l'État, réalisée en Angleterre avec Henri VIII et les deux Révolutions anglaises aux XVIe et XVIIe siècles, en France avec la Révolution et la laïcité, en Allemagne et en Suisse avec le Kulturkampf. Ces combats aboutissent à la pacification des rapports entre l'Église et les États au travers des encycliques papales sur le rapport avec le monde moderne et au travers des concordats avec les États.

- L'industrialisation du XIXe siècle, avec comme corollaire la question sociale et la culture ouvrière, l'exode rural et l'immigration aux Amériques, en Australie et en Nouvelle-Zélande. L'éducation populaire accompagne ces changements sociaux et culturels massifs.

- La construction de l'identité culturelle de chaque pays. Celle-ci va conduire au nationalisme et à quatre guerres entre l'Allemagne (la Prusse d'abord) et la France, les guerres napoléoniennes, la guerre de 1870, et les deux guerres mondiales. Après la Seconde Guerre mondiale, l'éducation populaire se donne pour missions, l'amitié entre les peuples, entre jeunes de tous les pays, la tolérance en faveur des minorités, religieuses et raciales.

- La prise de conscience par les Européens d'une culture commune entre leurs peuples, à partir du moment où l'éducation dite traditionnelle (ou instruction publique) est contestée, par les enseignants eux-mêmes, notamment dans la vision nationaliste de l'instruction. En France, la figure de l'instituteur hussard noir de la république s'estompe après la Première Guerre mondiale. Dès 1920, les mouvements de l'éducation nouvelle organisent des congrès internationaux en Europe et auxquels participent non seulement des pédagogues de différents pays mais aussi les mouvements d'éducation populaire, eux-mêmes partie prenante de l'éducation informelle. Ces milieux venus de toute l'Europe perçoivent peu à peu ce qu'ils ont en commun dans la culture européenne.

- La consommation de masse et la culture de masse, mais aussi la résistance à cette culture, la recherche des racines rurales, des traditions chez des urbains plongés dans le monde moderne et industriel.

Situation en Europe et États-Unis

En Belgique francophone, l'éducation populaire est souvent désignée par le terme éducation permanente[16], à ne pas confondre avec une formation professionnelle continue.

La situation belge est analogue à celle de la France[17].

En Angleterre, en Italie, aux Pays-Bas, les community center (en) (légaux) et les social center (en) (ou Autonomous space) squats illégaux sont inspirés par des préoccupations proches de l'éducation populaire française. Les centres sociaux en France sont des équipements de proximité qui interviennent sur le développement social du quartier. Ils n'ont pas à voir avec les social centers, mais fonctionnent plutôt comme les community centers.

Aux États-Unis, les Community organization (en) ou communautés de base ont à la fois un travail identique aux Community centers, mais aussi un travail politique d'émancipation des minorités et des personnes défavorisées (pauvres, handicapés, femmes, etc.). Ce travail est identifié sous le terme d'empowerment (ou autonomisation). Du point de vue historique, on peut faire un lien avec les settlements.

Néanmoins, dans les pays anglo-saxons, on a du mal à traduire l'E.P française et notamment son insertion dans l 'action de la puissance publique tandis que les settlements réunissaient riches et pauvres dans l'action.

Situation en Allemagne et Autriche

Les mouvements proches de l'éducation populaire française se sont exprimés jusqu'en 1914 au travers du Wandervogel - oiseau migrateur - ou oiseau vagabond. Ce mouvement est originaire des classes intellectuelles berlinoises. Il s'agit d'un mouvement beaucoup plus spontané que les mouvements d'éducation populaire français. Les jeunes du Gymnasium Steglitz (de) marqués par le romantisme et la philosophie allemande, recherchent une nature authentique loin des villes industrielles. Ils errent en groupes autogérés dans les forêts allemandes. Ils prônent une vie la plus naturelle possible (y compris le nudisme) et une réforme de la pédagogie traditionnelle (l'instruction publique), les auberges de jeunesse allemandes sont issues du Wandervogel. Ce mouvement va déboucher sur le mouvement de jeunesse allemande - Jugendbewegung - dans les années 1900 et la Ligue internationale pour l'éducation nouvelle après la première guerre. Le nazisme va interdire ou intégrer dans la Jeunesse hitlérienne toutes les organisations, ce qui met fin aux expériences sécularisées ou chrétiennes des mouvements de jeunesse. Le concept de Volksaufklärung qui traduit à peu près Éducation populaire est mise en avant par les nazis qui créent un ministère dédié. Après la guerre, les mouvements de jeunesse renaissent en RFA, ils participent pleinement à la politique d'échange entre jeunes d'Europe et aux mouvements d'éducation nouvelle.

En RDA, la jeunesse était encadrée par le parti communiste. La chute du mur de Berlin en 1989 réunifie les deux Allemagnes : les organisations de jeunesse de la RFA s'étendent à l'Est.

Il existe aujourd'hui en Allemagne de nombreuses associations de jeunes - Jugendverband - organisées par les jeunes eux-mêmes. Elles sont soit de simples organisations qui se préoccupent d'un problème précis, soit des organisations régionales ou fédérales. On trouve des associations confessionnelles, sportives, mais aussi des organisations politiques de jeunes dans tous les partis.

Situation et histoire en France

En France, on considère comme fondateurs de l'éducation populaire la Révolution française avec la déclaration de Condorcet (), la création par Jean Macé de la Ligue de l'enseignement (1866), puis, en 1899, la fondation du mouvement Le Sillon par Marc Sangnier et enfin, le Front populaire. À la Libération, dans un vaste élan de cohésion nationale, le Conseil national de la Résistance, puis le Gouvernement provisoire reprennent le programme initié par le Front.

Tout au long du XXe siècle, l'éducation populaire s'est d'abord organisée autour de trois grands courants idéologiques : le christianisme social, dont la dimension intellectuelle est illustrée notamment par le personnalisme autour de la revue Esprit ou encore le scoutisme, les mouvements laïques, autour de la Ligue de l'enseignement (Les Francas, les Ceméa, etc.) et enfin le mouvement ouvrier, en particulier la CGT et ses organismes spécialisés.

Courants de l'éducation populaire

Le XXe siècle a vu émerger trois courants et trois traditions :

- la tradition laïque éducative,

- la tradition chrétienne humaniste,

- celle du mouvement ouvrier.

Le courant laïque est clairement issu de la tradition de Condorcet. L'instruction doit être accessible à tous, former les citoyens, et être prise en charge par la République. Pour Condorcet, il n'y a pas de démocratie du pouvoir, sans démocratie du savoir. Les protestants sous l'influence du personnalisme ont une vision identique du rôle de l'éducation dans la démocratie. Ce courant peine à retrouver sa place aujourd'hui dans l'évolution du capitalisme. Cette mouvance, orientée vers la problématique actuelle du lien social, s'incarne aujourd'hui dans des formes d'actions sociales telles que celles prônées par les centres sociaux, l'accompagnement social qui permet de prendre soi-même sa vie en main.

Dans la vision catholique, la morale doit guider la vie des hommes en société. Son action s'inscrit dans une problématique d'aide, d'assistance, d'exemplarité de l'ascétisme, de moralisation de la société. Le christianisme social lui assure dynamisme et influence autour de mouvements allant du scoutisme à la Jeune République, puis à la Démocratie chrétienne. L'enseignement du Pape François renouvelle cette vision morale de l'éducation.

Enfin la tradition de l'éducation dans le mouvement ouvrier est née au cours du XIXe siècle. Après la loi Le Chapelier, les syndicats sont interdits mais le mouvement ouvrier crée des amicales, des mutuelles et des coopératives. L'anarcho-syndicalisme à la fin XIXe siècle se demande s'il convient d'envoyer les enfants de prolétaires à l'école de la bourgeoisie de Jules Ferry ou s'il faut préserver une culture et des valeurs propres à la classe ouvrière. Les enjeux de l'instruction sont importants : quels contenus ? Qui éduque ? Quelle formation ? Qui doit-on éduquer ? Qui contrôle l'école (loi Falloux) ? L'école moderne de Francisco Ferrer et La Ruche (école) de Sébastien Faure sont des exemples d'écoles libertaires pour les prolétaires.

Pour Geneviève Poujol[18], ce lien mythique entre éducation populaire et mouvement ouvrier n'aurait pas eu lieu. Elle règle également la question des confessions en postulant une pluralité d’histoires qui se dérouleraient de façon parallèle : à côté d’une histoire laïque, il y aurait une histoire catholique, voire une histoire protestante. Son souci de l’histoire l’amène cependant à récuser le mythe d’une éducation populaire qui serait partie prenante de l’histoire ouvrière. Dans une perspective sociologique, l'auteur préfère décrire la naissance de l'éducation populaire en insistant sur le parallélisme entre mouvement laïque et catholique[19].

De ces trois courants qui se mêlent, se croisent, il n'y a ni définition précise, ni accord sur la genèse de l'éducation populaire, en particulier sur la place du mouvement ouvrier.

Visions plurielles et politiques

Du point de vue du mouvement ouvrier, on peut résumer l'histoire de l'éducation populaire en cinq temps[20] afin de mieux la situer dans le contexte actuel de ce début du XXIe siècle :

- l'éducation populaire comme dimension culturelle du mouvement ouvrier

- l'éducation populaire comme branche spécialisée du mouvement ouvrier

- l'institutionnalisation dans l'appareil d'État

- fonctionnalisation dans l'animation socioculturelle

- développement local, social, culturel.

- action de masse ou action sectorielle : une ou des jeunesses.

Les deux premiers temps sont à l'origine de l'éducation populaire au temps mythique où elle était la dimension culturelle de la production de l'action collective. C'est la définition initiale de l'éducation populaire. C'est-à-dire la production collective de connaissances, de représentations culturelles, de signes qui sont propres à un groupe social en conflit.

Avant l'éducation populaire, la culture ouvrière a une dimension d'entraide et de formation au travers du compagnonnage. Le métier, son apprentissage, son langage, son réseau d'entraide forment un univers culturel qui lui est propre. Puis à la genèse du syndicalisme, à une époque où le syndicalisme est en même temps mutualisme et coopération au travers des bourses du travail (dans l'histoire du mouvement ouvrier, cela correspond au XIXe siècle), il fallait produire une analyse de ce qui se passe et produire bien sûr un contre projet par rapport à ce qui se passe. Cette dimension est encore présente dans une partie des mouvements se réclamant de l'éducation populaire, par exemple les compagnons du devoir ou l'association Travail et Culture[21].

Puis avec l'entre-deux-guerres, on assiste à une spécialisation (associations spécialisées dans la culture comme les ciné-clubs, ou dans les loisirs, les vacances). De ce fait, l'action des laïcs « bourgeois » (Jean Macé) ou des chrétiens, protestants et catholiques, est de facto marginalisée, de même la crise économique de 1929 est passée sous silence.

Querelles de l'institutionnalisation

Après la Libération, on assiste à une institutionnalisation des mouvements. C'est un moment plus ambivalent qu'il n'y paraît. Traumatisés par l'impuissance des valeurs républicaines et de l'instruction transmise par l'école pour enrayer le fascisme, les refondateurs de l'Éducation nationale décident de créer une direction de l'éducation politique, des jeunes et des adultes, et d'en confier la pédagogie non pas à des enseignants mais à des militants politiques et des acteurs de la culture.

De fait, l'État français (Vichy) a créé, par l'ordonnance du , reconduit à la Libération un statut administratif des associations d'éducation populaire[22]. Cet agrément Jeunesse et Éducation populaire, qui est délivré à la discrétion de l'administration de la jeunesse et des sports, nécessite au moins trois ans d'existence de l'association et le respect de certains principes : liberté de conscience, non-discrimination, fonctionnement démocratique, transparence de la gestion et absence de buts lucratifs. Il permet de bénéficier de subventions publiques, de certains allègements de cotisations sociales et de redevances (SACEM), ainsi que de se porter partie civile pour les problèmes touchant des publications destinées à la jeunesse[23].

Cette institutionnalisation va conduire à ce que l'on a nommé la fonctionnalisation de l'E.P, qui va culminer dans le projet d'une animation socioculturelle.

Au même moment, l'affirmation d'une complémentarité avec l'Éducation nationale, celle-ci étant posée comme référence pédagogique, apparaît à certains comme stérilisante.

Voir aussi

Articles connexes

- Éducation

- Animation socioculturelle

- Bénigno Cacérès

- Bibliocoop

- BPJEPS

- CEMEA

- Diplôme de l'animation

- Accueil collectif de mineurs (ACM)

- Centre culturel

- Centres musicaux ruraux

- Confédération nationale des foyers ruraux (CNFR)

- EEDF

- EEUDF

- Familles rurales

- Fédération nationale des centres sociaux et socioculturels de France (FCSF)

- Fédération française des Maisons des jeunes et de la culture

- Fédération nationale des Francas

- Fédération sportive et culturelle de France

- INJEP

- Jeunesse ouvrière chrétienne

- Joffre Dumazedier

- Ligue de l'enseignement

- Mouvement rural de jeunesse chrétienne (MRJC)

- Patronage

- Paulo Freire (Brésil, 1921-1997)

- Petits Débrouillards

- Peuple et culture

- Scoutisme

- Travail et Culture

- UFCV

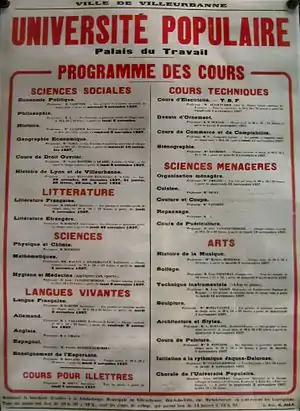

- Université populaire

- YMCA

- Organisation collective

- Mouvement français pour le planning familial

- Conseil d’orientation des politiques de jeunesse

- Éducation nouvelle

- Plan Langevin-Wallon

Bibliographie

- Paul Masson, L'éducation populaire, un phénix toujours renaissant, 2022, Éditions du Petit Pavé

- Jean Bourrieau, L'éducation populaire réinterrogée, 2001, Éditions L'Harmattan

- Laurent Besse, Construire l’éducation populaire. Naissance d’une politique de jeunesse (1958-1970), La Documentation française, 2014.

- Franck Lepage, L'éducation populaire, monsieur, ils n'en ont pas voulu…, t. 1, coll. « Inculture(s) », , 63 p.

- Jean-Michel Ducomte, Jean-Paul Martin et Joël Roman, Anthologie de l'éducation populaire, Éditions Privat, collection Le Comptoir des idées, 2013, (ISBN 978-2-7089-8404-2)

- Joffre Dumazedier et Éric Donfu, La Leçon de Condorcet, une conception oubliée de l'instruction pour tous nécessaire à une République, 1994. Éditions L'Harmattan, Paris.

- Iloveeducpop, sous la direction de Damien Cerqueus et Mikael Garnier-Lavalley avec les contributions de : Clémentine Autain, Julien Bayou, Pierre-Alain Cardona, Emmanuelle Cosse, Simon Cottin-Marx, Grégory Huchon, Inés Minin, Gurval Quartier, Thomas Rogé, Gwendal Ropars, Thiébaut Weber, Dix raisons d'aimer (ou pas) l'éducation populaire, 2010, Les éditions de l'Atelier, Paris

- Laurent Martin et Philippe Poirrier (dir.), Démocratiser la culture ! Une histoire comparée des politiques culturelles, Dijon, Territoires contemporains, 2013[24]

- Christian Maurel, Éducation populaire et travail de la culture. Éléments d'une théorie de la praxis, 2000. Éditions L'Harmattan, Paris.

- Christian Maurel, Éducation populaire et puissance d'agir. Les processus culturels de l'émancipation, 2010. Éditions L'Harmattan, Paris.

- Christian Maurel, La Culture, pour quoi faire ?, 2016. Éditions Édilivre, Saint Denis.

- Christian Maurel, Éducation populaire et questions de société. Les dimensions culturelles du changement social, 2017. Editions Edilivre, Saint Denis.

- Françoise Tétard et alii, Cadres de jeunesse et d'éducation populaire, 1918-1971. Paris. La Documentation française. 2010.

- Philippe Poirrier, De l'éducation populaire à la politique culturelle : un demi-siècle d'action culturelle en région dans ABC, 60 ans déjà, Dijon, ABC, 2005[25].

- Philippe Poirrier, « Culture populaire et politique culturelle en France : un rendez-vous manqué ? », dans Thomas ANTONIETTI, Bruno MEIER et Katrin RIEDER (dir.), Retour vers le présent : La culture populaire en Suisse, Baden, Verlag für Kultur und Geschichte, coll. « Hier+jetzt », (lire en ligne), p. 176-183

- Saïd Bouamama, Jessy Cormont et Yvon Fotia, L’éducation populaire à l’épreuve de la jeunesse, Lille, Le Geai Bleu, 2008.

- Saul Alinsky, Manuel de l'animateur social, Points politique Po93, 1971, traduction Seuil, 1976

- Des tambours sur l’oreille d’un sourd : Récits et contre-expertises de la réforme du décret sur l’Éducation permanente 2001-2006 (ouvrage collectif sur la réforme du décret organisant l'Éducation permanente en Belgique francophone), Bigoudis, (présentation en ligne)

- Jean-Marie Mignon, Une histoire de l'Éducation Populaire, Paris, Éditions La Découverte, coll. « Alternative sociales »,

- « Éducation populaire et transformation sociale », Mille et une vagues

- Hugues Lenoir, Pour l’éducation populaire : 1849-2009, éd. Libertaires, 2012[26]

- Hugues Lenoir, Autogestion pédagogique et éducation populaire, éd. Libertaires, 2014[27]

- Yves Guerre, Vers l'âge d'or de l'éducation populaire : Le peuple éducateur, L'Harmattan,

- Christian Verrier, Former à la recherche en éducation populaire. Une voie d'émancipation avec, par et pour le peuple, Chronique sociale, 2017, 200 p.

- Jacques Serizel - Armelle Roudaire, " Education populaire et croisements de savoirs ", l'Harmattan, 2015, 104 pages

- L'éducation populaire, une exigence du 21ème siècle, Conseil économique, social et environnemental, 2019

Liens externes

- Rapport Le Travail de la culture dans la transformation sociale

- Jean-Pierre Nossent, "Revenir aux sources de l'éducation populaire", Politique, revue de débats, Bruxelles, no 51, .

- (fr) De l’éducation populaire à la domestication par la « culture » - Histoire d'une utopie émancipatrice - par Franck Lepage - Le Monde diplomatique

- (fr) La nouvelle religion et ses prêtres - De l’éducation populaire à la domestication par la « culture » - Le Monde diplomatique

- Conseil supérieur de l'éducation du Québec, L'éducation populaire : mise en lumière d'une approche éducative incontournable tout au long et au large de la vie, [PDF], , 237 p. Rapport destiné au Gouvernement du Québec, dressant un portrait d'ensemble de l'éducation populaire au Québec.

- Éducation populaire et transformation sociale/OCR, site de l'Offre Civile de Réflexion.

- Archives nationales (France), « Éducation populaire : engagement, médiation, transmission (XIXe – XXIe siècles) », Newsletter, (lire en ligne)

Notes et références

- Christian Verrier, « Éducation populaire - Vocabulaire des histoires de vie et de la recherche biographique », Érès, , p. 466 (lire en ligne)

- Ce titre reprend l'expression que Jean-Claude Gillet utilise dans Animation et animateurs. Le sens de l'action, mais pour désigner l'animation socioculturelle.

- C'est ce que rappelle Marie-George Buffet dans la préface du livre blanc de l'éducation populaire lorsqu'elle précise « Le livre blanc ne fixe pas une doctrine, il ne donne même pas une définition unique de l'éducation populaire. », in: Jean-Michel Leterrier, Citoyens chiche ! Le livre blanc de l'éducation populaire, Paris, Les éditions de l'atelier/Les éditions ouvrières, 2001.

- Benigno Cacérès, Histoire de l'éducation populaire, Paris, Seuil, Peuple et Culture, 1964

- José Baldizzone, De l'éducation populaire à l'animation globale, Paris, Ligue française de l'enseignement et de l'éducation permanente, Les cahiers de l'éducation permanente

- Jean Laurain, L'Éducation populaire ou la vraie révolution, Paris, Éditions de correspondance Municipale - ADELS, 1977

- Éducation populaire et puissance d'agir. Les processus culturels de l'émancipation, Paris, Éditions L'harmattan, 2010

- Définition adopté par le Mouvement d'éducation populaire et d'action communautaire du Québec (Mépaq) dans son assemblée générale de 1978.

- Jessy Cormont, « P.H.A.R.E. pour l'Égalité et le courant de l'action-recherche matérialiste. Entre sociologie, éducation populaire et lutte pour l’égalité(s) dans les quartiers populaires », Revue Agencement, n°3, édition du Commun, Paris, 2019.

- Conseil économique, social et environnemental, Jean-Karl Deschamps, Christian Chevalier et Arthur Baubeau-Luban, « L'éducation populaire, une exigence du 21ème siècle » (rapport), sur lecese.fr, (consulté le ), p. 64

- Chantal De Linares, « Un débat sur France Culture : la Fabrique de l'Histoire », Agora Débats/Jeunesses, vol. 44, 2e trimestre 2007, p. 94

- Geneviève Poujoul, « Éducation ouvrière, éducation populaire », Les Cahiers de l'animation, vol. 34,

- Mathias Gardet, Éducation populaire : initiatives laïques et religieuses au XXe siècle [Actes du symposium des 19 et 20 mars 2009], Revue du Nord. Hors-Série, , « Éducation du peuple, trahison du peuple ? », p. 71-80

- Jean-Michel Ducomte, « Introduction », dans Jean-Michel Ducomte, Jean-Paul Martin, Joël Roman, Anthologie de l'éducation populaire, Toulouse, Privat, , p. 14

- Laurent Besse, « Éducation populaire », dans Christian Delporte, Jean-Yves Mollier, Jean-François Sirinelli (dir.), Dictionnaire d'histoire culturelle de la France contemporaine, Paris, Presses universitaires de France, coll. « Quadrige. Dicos Poche », , p. 270

- « Éducation permanente », sur educationpermanente.cfwb.be, (consulté le )

- Voir Aux sons du tambour, un site qui s’intéresse à l’éducation permanente et à ceux qui la font.

- Geneviève Poujol, L'Éducation populaire : histoires et pouvoirs, Paris, Les éditions ouvrières, coll. Politique sociale, 1981

- dans La Mémoire légendaire de l’éducation populaire par Jean-Claude Richez, responsable de l’unité : Recherche, études, formation de l’Injep Article paru dans la revue pour éditée par le GREP, no 181, mars 2004, p. 106-114 https://ressources-cemea-pdll.org/IMG/pdf/memoire-legendaire-educ-popul.pdf

- Les 5 points ici abordés sont issus d'un document de Franck Lepage : Rapport Le Travail de la culture dans la transformation sociale, qui s'est lui-même appuyé sur Luc Carton In Éducation populaire ou animation socioculturelle, séminaires FFMJC, 1994-96

- « Centre de Recherche et d'Innovation Artistique et Culturelle du monde du travail », sur Travail et Culture, (consulté le ).

- Associations.gouv.fr, « L'agrément de jeunesse et d'éducation populaire – Associations.gouv.fr », sur Associations.gouv.fr, (consulté le ).

- « Conseils pour tous en droit, finance & assurance », sur conseilasso.fr (consulté le )

- Démocratiser la culture ! Une histoire comparée des politiques culturelles

- De l'éducation populaire à la politique culturelle : un demi-siècle d'action culturelle en région

- « Hugues Lenoir », sur Amazon.fr (consulté le ).

- « « Autogestion pédagogique & éducation populaire » de Hugues Lenoir », (consulté le )