Organisation collective

L'organisation collective est une méthodologie qui consiste à créer des coalitions de citoyens souhaitant bâtir un pouvoir collectif, afin de lutter ensemble pour la justice sociale et le bien commun.

Définition

L'organisation collective est une méthodologie qui consiste à créer des coalitions de citoyens souhaitant bâtir un pouvoir collectif, afin de lutter ensemble pour la justice sociale et le bien commun.

Sa mise en œuvre naît de deux constats :

- dans les sociétés démocratiques, les élus, les administrations et les grandes entreprises jouissent d'un grand pouvoir et ne rendent que rarement des comptes aux citoyens ;

- les moyens traditionnels de l'action citoyenne (tels que le vote ou la mobilisation) sont d'essence ponctuelle et limitent donc l'exercice de la souveraineté populaire.

Dans ce contexte, l'organisation collective a pour objet de structurer des groupes de citoyens qui puissent développer, ensemble, un pouvoir d'agir durable et responsable. En consolidant le lien social et en formant les individus à l'action publique, cette démarche favorise la consolidation de la démocratie en permettant aux citoyens de peser dans les décisions publiques qui les concernent.

Pratique d'origine syndicale, l'organisation collective s'est fait connaître mondialement sous sa forme anglo-saxonne, le community organizing. Lors de sa redécouverte en France, cette expression a alors suscité des difficultés de traduction[1], car elle fait référence à une réalité typique des États-Unis, la community, qui implique une segmentation particulière de l'espace social que l'on ne retrouve pas en France. De plus, les pratiques anglo-saxonnes de l'organisation collective sont souvent focalisées sur les seuls mécanismes de pouvoir, en ignorant les traditions de l'éducation populaire qui peuvent également contribuer au développement du pouvoir d'agir des citoyens. C'est pourquoi l'usage français du terme collectif correspond davantage à la réalité de cette démarche, qui consiste à bâtir un terrain commun à partir duquel émergent des solidarités citoyennes.

Histoire

Origines syndicales

L'organisation collective trouve ses racines dans les pratiques syndicales du XIXe siècle, qui visaient à bâtir un pouvoir ouvrier à la fois conséquent, stable et durable. En effet, si la mobilisation pouvait apporter de nouveaux droits, seule l'organisation était capable de s'assurer le respect et la protection de ces derniers.

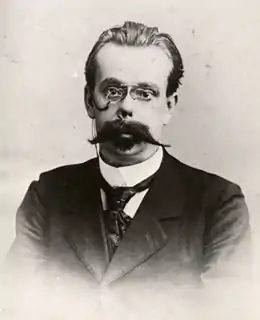

Ainsi, on retrouve en France des formes d'organisation collective dans les premiers pas du syndicalisme de transformation sociale, ou encore dans le développement du mouvement des Bourses du travail, sous l'impulsion de Fernand Pelloutier.

L'apport de l'éducation populaire

Pour s'inscrire dans la durée, un mouvement social doit prendre en charge la production et la diffusion de connaissances nécessaires à l'émancipation des citoyens et la transformation des institutions traditionnelles. Pour cette raison, de nombreux courants de l'organisation collective, notamment en Amérique Latine, se sont inspirées dès le début du XXe siècle des théories de l'éducation populaire.

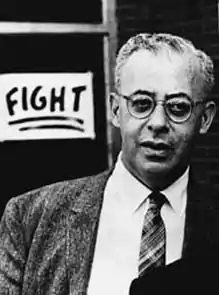

Le moment Alinsky

À la fin des années 1930, un chercheur de Chicago nommé Saul Alinsky a l'idée de combiner les méthodes de l'organisation syndicale aux découvertes de la sociologie de la délinquance : on peut d'après lui organiser la société civile pour que les jeunes puissent y jouer une place active et participer à la transformation de leur quartier. Après une première expérimentation dans le quartier de Back of the Yards qui avait été touché de plein fouet par la Grande Dépression[2], le succès d'Alinsky est tel qu'il fonde l'Industrial Areas Foundation (IAF) et consacre sa vie à former les citoyens américains à l'organisation collective.

Il rédige deux ouvrages qui marqueront son époque : Reveille for Radicals et Rules for Radicals (traduit en français en 2014 sous le titre Être radical[3]).

Un foisonnement grandissant

Dans le sillage d'Alinsky, l'organisation collective prend de l'ampleur et se répand dans le monde entier, inspirant des leaders tels que Gandhi, Martin Luther King, Cesar Chavez ou même Barack Obama pour sa campagne présidentielle.

De nombreux mouvements se réclament aujourd'hui des méthodes de l'organisation collective, chacun avec une dimension particulière qui lui est propre, mais tous respectant les quatre règles fondamentales de cette démarches (décrites plus haut).

Voir aussi

Bibliographie

- Saul Alinsky, Être radical. Manuel pragmatique pour radicaux réalistes, trad. O. Hellier et J. Gouriou, . Bruxelles, Aden, 2012,. 278 p. (ISBN 2805900642)

- Marie-Hélène Bacqué et Carole Biewener, L'empowerment, une pratique émancipatrice, Paris, La Découverte, coll. « Sciences Humaines / Politique et sociétés », 2013 (ISBN 978-2-7071-6733-0)

- Hélène Balazard, Agir en démocratie, Ivry-sur-Seine, Éditions de l'Atelier, 2015, 160 p., (ISBN 9782708243156)

- Julien Talpin, Community organizing. De l'émeute à l'alliance des classes populaires aux États-Unis, Paris, Raisons d'agir, coll. « Cours et travaux », 2016, 320 p., (ISBN 9782912107862).

Notes et références

- Hélène Balazard, Julien Talpin, « Ma cité s’organise. Community organizing et mobilisations dans les quartiers populaires », Mouvements, (lire en ligne, consulté le )

- « Back of the Yards », sur www.encyclopedia.chicagohistory.org (consulté le )

- « Aden Editions +++ Etre radical », sur www.aden.be (consulté le )