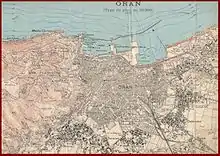

Histoire d'Oran

Cet article présente les faits saillants de l'histoire d'Oran, une ville portuaire qui est la deuxième plus peuplée d'Algérie[1].

Oran avant Oran

Période préhistorique

Le site d'Oran fut un lieu d'activité humaine préhistorique comme l'ont révélées les fouilles archéologiques entreprises aux XIXe et XXe siècles. Les vestiges de la présence humaine en Algérie remontent à 400 000 ans. Cette date correspond aux restes d’Atlanthropus découverts au milieu des outils de pierre taillée qu’il fabriquait dans les sédiments du lac préhistorique Ternifine (Tighennif près de Mascara), en Oranie.

Des traces humaines estimées à 100 000 ans ont été retrouvées. Des grottes du Paléolithique et du Néolithique ont été mises en évidence par les fouilles entreprises par François Doumergue et Paul Pallary en 1892 dans les grottes du Cuartel, de Kouchet El Djir et des carrières d'Eckmühl, dites abri Alain. De nombreuses pièces archéologiques ont été récoltées. Certaines sont déposées au musée Ahmed Zabana. C'est le cas d'un bloc stratigraphique et une multitude d'outils : lissoirs, haches en pierre polie, lamelles, couteaux…

Malheureusement, la plupart des stations archéologiques, pourtant classées, ont aujourd'hui disparu du fait de l'extension des carrières et de l'habitat précaire.

Vers 5000 av. J-C, de nouvelles populations du Proche-Orient cohabitent et se mêlent aux descendants des premiers habitants, Ces nouveaux venus sont les ascendants de la famille Berbères Touaregs (parfois appelés « hommes bleus[2] »), élargie par des apports méditerranéens.

Judaïsation aux temps bibliques : légende

Selon la légende certaines tribus de l’Afrique du Nord ont été judaïsées par un disciple et compagnon du prophète Moïse (Sidna Moussa), Josué (Sidna Youchaa) enterré à Tlemcen. À la suite des persécutions des pharaons à l’encontre du peuple d’Israël, Josué a pris la direction du Maghreb. Constatant que les populations de l'époque pratiquaient le paganisme, il leur enseigna le monothéisme et les lois hébraïques. Certaines de ces populations acceptèrent et en firent leur religion, mais sans prosélytisme, d'où l'effet limité de son expansion. La légende continue de nous dire que Sidna Youcha (Josué) est enterré sur une plage située à égale distance de Ghazaouet et Nédroma. Son mausolée a toujours fait l'objet, depuis des siècles, de pèlerinage à l'occasion des fêtes juives[3].

Antiquité

Plusieurs sites antiques ont été recensés dans les environs d'Oran. Ils révèlent notamment des présences puniques et romaines.

La période punique (entre le VIe et Ier siècles av. J.-C.) est d'abord attestée par l'immense nécropole des Andalouses et des nombreux artéfacts présents sur le site : vases, coupes, urnes. Ces occupations furent mises au jour lors de l'agrandissement de la zone touristique de la plage des Andalouses à 30 kilomètres à l'ouest d'Oran. Beaucoup d'autres objets furent également exhumés plus récemment dans les régions limitrophes de Bousfer et la région d'El Ançor.

Une hypothèse ancienne (vers 1906/1911 N. Slousch) considérait que les premiers juifs étaient arrivés avec les Phéniciens. Cette hypothèse est aujourd'hui mise à mal, car aucune trace archéologique, épigraphique ou autre ne permet d'attester un judaïsme africain préromain, mais il s'implante plus fortement que dans les autres provinces de l'Occident romain, et il est bien attesté au Bas-Empire[4].

Alors que les Phéniciens avaient choisi la crique de Madagh à l’Ouest d’Oran pour y installer leur comptoir, les Romains préférèrent développer le site de Portus Magnus à 40 kilomètres à l’est d'Oran sur la ville actuelle de Bethioua (nommé Vieil Arzew au XIXe siècle)[5]. Le port actuel d'Oran ainsi que Mers-el-Kébir étaient connus sous nom de Portus Divini (Port divin, ou plutôt Port des Dieux). Certains auteurs présument que ce nom vint romaniser un site punique du nom d'Arylon, connu seulement par les textes antiques[6].

Il n'est pas étonnant que les Romains aient donné un nom aussi flatteur à la baie de Mers el-Kebir. Pourtant, on n'a retrouvé aucune trace d'antiquité romaine à Oran, mais plusieurs auteurs conjecturent sur un établissement romain à l'emplacement d'Oran. Sans que l'on connaisse ses sources, l'Espagnol Marmol dit que : « On l'appelait du temps des Romains Unica Colonia, quoique quelques-uns lui donnent un autre nom. »; et plus loin: « C'était une des plus riches villes de la Maurétanie Césarienne, où il y avait...quantité de mosquées... »[7]; Mgr Anatole Toulotte, qui a rédigé à la fin du XIXe siècle une "Géographie de l'Afrique chrétienne", pense quant à lui que l'on doit situer à Oran Gratianopolis dont l'évêque en 484 se nommait Talasius[8]. De nombreuses statues antiques retrouvées dans la région d'Oran peuvent être vues au musée Ahmed Zabana (Poséidon, Hercule, Bacchus, Apollon). Au IIe siècle, la région d'Oran voit une immigration juive depuis la Cyrénaïque et l'Égypte à l'instar du reste du Maghreb[9].

La christianisation parait assez tardive comme l'attestent de nombreux restes du IVe siècle dont certains sont visibles au musée d'Oran[10]. La plus ancienne inscription chrétienne en Oranie date de 302 à Altava (Ouled Mimoun), les plus vieilles de Regiae (Arbal, commune de Tamzoura) datent de 345 et 352, celles d' Albulae (Aïn Témouchent) commencent en 408[11]. Le christianisme s'implanta bien, puisque dans la liste d'évêques catholiques convoqués en 484 à Carthage par le roi Vandale Hunéric figurent plusieurs évêques de l'Oranie au sens large (ceux d'Altava, Albulae, Regiae, Dracones (Hammam bou Hadjar), Pomaria (Tlemcen), etc.)[12].

Fondation d'Oran

Au Xe siècle, l'ancien Portus Divini des Romains, et la plupart des criques de cette côte n'étaient sous aucune juridiction, ni aucun contrôle officiel[13]. Les côtes du Maghreb étaient utilisés périodiquement par les marins de Pechina alors sous domination d'Al-Andalus pour commercer avec le royaume Rostemide, sa proche capitale Tahert[14] et la ville de Tlemcen. Peu à peu ces implantations devinrent permanentes. Parallèlement, les califes Omeyyades de Cordoue, souhaitaient s’installer sur les côtes africaines. Aux premiers signes de dislocation de l’empire abbasside les Arabes d’Andalousie au faîte de leur puissance, choisirent de développer des comptoirs commerciaux sur la côte Nord Africaine.

Ainsi Oran fut fondée en 902 sur le territoire des Beni Mesguen, tribu des Azdadja[15], par les marins Mohamed Ben Abou Aoun et Mohamed Ben Abdoun et un groupe de marins Andalous appuyés par les califes de Cordoue[16] - [17] Ils fondèrent Oran pour commercer avec Tlemcen en développant les occupations de la baie abritée de Mers el-Kébir.

Période arabo-berbère

Entre 910 et 1082, Oran devient objet de conflit entre les Omeyyades de Cordoue et les Fatimides. Le conflit entre des fractions des Ifrenides et les Fatimides s'amplifie. En 954 la ville d'Oran est prise par les Ifrenides commandés par Yala Ibn Mohamed[18]. Sous ses ordres, Oran est détruite et sa population déplacée dans la nouvelle ville qu'il avait bâtie, Fekkan[19].Les Fatimides prennent Oran grâce aux Zirides qui reconstruisent la ville d'Oran sur le site actuel[18]. Alors Ziri b. Ataya des Maghraouas et gouverneur du Maghreb reprend Oran et plusieurs villes des Sanhadjas. Son fils Al Moez ibn Ziri b Ataya lui succède en 1005 et devient gouverneur omeyyade au Maghreb. Son père lui lègue Oran, Tlemcen, Achir, M'Sila, etc.[20].

Dès l'an 1000, la communauté juive est présente et structurée à Oran[21].

En 1077 la ville passe sous la domination des Almoravides. Mais Oran est prise en 1145 par les troupes Almohades déjà victorieuses à Tlemcen, après que l'émir almoravide Ibrahim Ben Tachfin et sa favorite Aziza furent tués lors de leur retraite en tombant avec leur cheval du haut d'une falaise de la montagne Murdjajo[22]. Ils comptaient rejoindre le port de Mers el-Kébir où ils devaient embarquer pour l’Andalousie[23].

La présence des Almohades fut marquée dès 1147 par le début des persécutions contre les Juifs d'Oran. Créé en 1162, le nouveau port d’Oran, plus précisément Mers el-Kebir[24], devint vite le plus important du Maghreb. Abd El Moumen y ouvrit ses chantiers navals et leur confia la construction d’une partie de sa flotte de guerre, Oran et Honaine s'associèrent pour construire les cent vaisseaux commandés[25]. L'empire qui domina le Maghreb plusieurs décennies s'émietta peu à peu pour finalement laisser place à des dynasties locales ; en 1230 les Hafsides de Tunis, en 1235 les Zianides de Tlemcen, puis en 1258 les Mérinides de Fès.

Aux XIIIe et XIVe siècles, les Juifs de la Méditerranée occidentale commercent avec les Juifs d'Oran. Lors de la première expulsion en 1391, Les Juifs d'Espagne prennent le chemin du Maghreb et d'Oran, en particulier[21].

« En moins d'un demi-siècle, dit M. L. Fey, Oran passa neuf fois sous différents pouvoirs... Ben-Abbad réussit à se maintenir à la tête du gouvernement oranais, à la condition de se reconnaître vassal du royaume hafside de Tunis (1437). Oran reçut dans ses murs vers cette époque, le célèbre Mohammed IX al-Aysar, surnommé le gaucher; quinzième roi de Grenade, obligé de fuir devant ses sujets insurgés. En 1228, à la mort de Ben-Abbad, Oran obéit aux Zianides de Tlemcen[26].

Sous la protection de l'émir, la ville jouit d'une grande prospérité. Elle profite d'un système douanier (tarifs), commerce avec Marseille et signe en 1250 un traité de commerce avec les républiques italiennes de Gênes et de Venise. Elle devient l'entrepôt d'un négoce très actif et très étendu, des peaux aux esclaves en passant par l'or. Marmo et Alvarès Gomès en rendent témoignage. « L'ivoire, les dépouilles d'autruche, les peaux de bœuf tannées, la poudre d'or, les céréales étaient d'inépuisables sources de richesses pour les habitants, qui excellaient aussi dans la fabrication des étoffes de laine et dans celle des armes blanches. Les Vénitiens, les Pisans, les Génois, les Marseillais et les Catalans achetaient à l'envi ces produits, écoulant en échange des étoffes, des verroteries, de la quincaillerie grossière et du fer. » Oran comptait 6000 maisons, des mosquées splendides, de vastes entrepôts commerciaux[27]. Plusieurs édifices remarquables datent de cette époque, c'est le cas des fortifications de Mers El Kébir et probablement des donjons du Rozalcazar.

Au XIVe siècle Oran devient un centre intellectuel[26]. Plusieurs écrivains y séjournent et en vantent les attraits :

- « Oran est supérieure à toutes les autres villes par son commerce. C'est le paradis des malheureux. Celui qui arrive pauvre dans ses murs en repart riche » Ibn Khaldoun[28].

- « Wahran est près du bord de la mer, elle fait face à Alméria sur la côte d'Andalousie dont elle est séparée par deux journées de navigation. Marsa El Kébir est un port sans pareil sur tous les rivages de la Berbérie. Les navires d'Andalousie y viennent souvent. On trouve à Wahran, des fruits à profusion. Ses habitants sont des hommes d'action, puissants et fiers » Al Idrissi[29].

- « Les deux villes frontières qui m'ont plu dans le Maghreb sont Oran de Khazer et Alger de Bologhine ». Ibn Khémis[30] - [31]

- « Oran est une grande cité bien fournie d'édifices et de toutes sortes de choses qui sont séantes à une bonne cité, comme collèges, hôpitaux, bains publics et hôtellerie, la ville étant ceinte par ailleurs de belles et hautes murailles ».Léon l'Africain[30]

En 1492, à la suite du décret de l'Alhambra, des Juifs (Marranes) expulsés d'Espagne embarquent dans 25 navires au port de Santa Maria à Cadix, à destination d'Oran[21].

À partir de 1493, Oran accueillit un nombre important de réfugiés grenadins chassés par la Reconquista. L'envie de vengeance, de reconquête, et le grand nombre de réfugiés feront de la côte algérienne le point de départ d'un grand nombre d'attaques contre l'Espagne chrétienne. Au début du XVIe siècle, les Rois Catholiques au sommet de leur puissance, ordonneront en retour l'annexion de nombreux ports d'Algérie. L'appui militaire ottoman chassera les Espagnols de tous les ports conquis, à l'exception d'un : Oran[32].

Présence portugaise

Henri-Léon Fey, dans son ouvrage "Histoire d'Oran avant, pendant et après la domination espagnole" (1858), fait état de deux phases d'occupation portugaise de la ville au XVe siècle: de 1415 à 1437 et de 1471 à 1477. Il donne comme justificatif à la conquête d'Oran la nécessité dans laquelle se trouvaient les rois du Portugal de lutter contre la piraterie des Maures. Mais ses affirmations ne reposent sur aucune source. Et pis encore, ni Léon l'Africain dans son récit "Historiale description de l'Afrique" (1556), ni Luys del Marmol y Carvajal dans son étude "Description générale de l'Afrique" (1667) ne mentionnent une quelconque occupation portugaise. La question est demeurée controversée. Si le chroniqueur algérien Abderrhamane Djilali a soutenu sans faille en 1980 la version de Fey, l'historien français Alfred Salinas dans son livre "Oran la Joyeuse" (2004) porte au contraire un jugement mitigé. En revanche, ce qui ne fait l'objet d'aucune contestation, c'est l'établissement à Oran de 1483 à 1487 d'une factorerie portugaise, sorte de comptoir jouissant de privilèges commerciaux. Robert Ricard en a décrit le fonctionnement dans un fascicule publié en 1939 et repris en 1955 dans ses "Études sur l'histoire des Portugais au Maroc" (Université de Coïmbra, p. 193-205). Le père jésuite Joseph-François Lafitau, auteur au XVIe siècle d'une "Histoire des découvertes et conquêtes des Portugais dans le nouveau monde", donne d'ailleurs du crédit à cette présence lorsqu'il relate les activités en 1499 d'un Maure "natif du royaume de Tunis" qui "savait fort bien la langue des Espagnols et avait connu les Portugais à Oran" (Livre II, p. 105). Une contribution très récente, puisqu'elle date seulement de juillet 2011, apporte un éclairage supplémentaire. Elle émane de l'universitaire algérien Abdelkader Fkair (de Khemis Miliana) qui, dans son article "Les relations algéro-portugaises pendant la période ottomane" (History Studies, Vol. 3/2, 2011, p. 233-246), signale les deux périodes d'occupation portugaise au XVe siècle.

Période espagnole

Nous sommes au début du XVIe siècle. Au mois de juillet 1501, bien avant les Espagnols, les Portugais lancent une expédition pour tenter d'accoster sur la plage des Andalouses.

Il faudra attendre le débarquement de Mers-el-Kébir, en 1505, pour voir l'Espagne s'engager dans la première expédition organisée contre Oran. La cité comptait alors 6 000 feux, soit environ 25 000 habitants. La prise de la ville par l'armée du cardinal espagnol qui était plutôt castillan Francisco Jiménez de Cisneros commandée par Pedro Navarro, eut lieu le . Après l’occupation du port de Mers-el-Kébir (1505), et celui de la ville d’Oran (1506), la ville fut désertée, puis totalement occupée par les troupes espagnoles. « C'est la plus belle ville au monde », s'écria en 1509 le cardinal Jiménez de Cisneros après avoir vu Oran la Joyeuse qu'il venait d'annexer par les armes à la couronne des Rois Catholiques[33]. Dès cette même année, le Cardinal entreprit de construire sur les ruines de la mosquée Ibn El Beitar l'église Saint-Louis, qui domine la vieille ville des deux côtés.

En 1554, le gouverneur comte d'Alcaudete fit alliance avec le sultan marocain Mohammed ech-Cheikh contre les Turcs alors installés à Alger, et parvint à maintenir encore la présence espagnole.

Les Espagnols procédèrent à des travaux de restauration de la forteresse destinée à loger les gouverneurs de la ville. « Les fortifications de la place se composaient d'une enceinte continue, surmontée de fortes tours espacées entre elles, du château proprement dit, ou casbah ». Le gouverneur espagnol « établira son quartier général dans ce donjon[34] ». Longues de plus de deux kilomètres et demi, ces fortifications comprenaient de nombreux forts, bastions et tours-vigies.

Au XVIe siècle, les Espagnols font ainsi d’Oran une place forte et construisent une prison sur un éperon rocheux près de la rade de Mers El Kebir. Ce lieu était peuplé par de nombreux singes (los monos en espagnol) qui donnèrent son nom à la forteresse. Les déportés espagnols enfermés à La Mona pouvaient apercevoir leur famille une fois par an, le dimanche de Pâques. La mona était le nom du gâteau qu’emportaient avec eux les pèlerins à la Vierge et les visiteurs au Murdjajo.

En 1563, Don Álvarez de Bazán y Silva, marquis de Santa-Cruz, fit construire au sommet du pic de l'Aïdour (Murdjadjo) le fort de Santa-Cruz qui porte son nom : les Espagnols nommaient auparavant ce lieu la silla (la selle)[35], et le plateau qui lui donne suite la meseta[36], alors que les Turcs l'ont nommé Murdjadjo[37]. En 1568, Don Juan d’Autriche visita Mers-el-Kébir puis Oran.

À partir de 1609, à la suite du décret d'expulsion des Morisques, plusieurs vagues de Morisques vont débarquer à Oran. Certains s'établirent aux alentours de la ville (Misserghin, les Andalouses, El Ançor, Bousfer, Krystel, etc.), d'autres se dirigèrent vers des villes telles que Tlemcen, Nedroma, Mostaganem, Blida, Alger, etc.[38].

Les Juifs d’Oran, considérés comme des ennemis de la religion, n’eurent pas la vie facile avec les Espagnols. Les Juifs qui habitaient Ras El Ain et le Ravin Blanc furent expulsés hors d’Oran par les Espagnols à partir de 1669 et durent habiter la montagne de La Corniche Supérieure (Misserghin).

_01.jpg.webp)

Malgré ces fortifications, la ville était l'objet d'incessantes attaques jusqu'au pied même des remparts. En 1701, Le Rozalcazar, ou Bordj Lahmar, ou encore Château Neuf, était considéré comme la plus grande des fortifications de la ville d’Oran. C'est ainsi qu'en 1707, Moulay Ismaïl, sultan du Maroc ayant tenté d'en forcer la défense, vit son armée décimée. La ville dès lors, connaît une croissance continue : il lui faut gagner de l'espace et de l'air au-delà des remparts. La démolition des murailles est menée à bien sur plusieurs années. C'était en ce moment-là, les Espagnols coincés, s'enferment à l’intérieur du fort, par manque de ravitaillement ils se nourrissent pour la première fois de la calentica. Ainsi de 1708 à 1732, la ville redevient pratiquement déserte. Et enfin en 1790, un tremblement de terre toucha complètement la ville et un incendie dévora le reste. Les terribles ravages du tremblement de terre sont considérés comme l’une des causes du départ définitif des Espagnols d’Oran et de Mers-el-Kébir. En 1770, Oran est une ville de 532 maisons particulières et 42 édifices, une population de 2 317 bourgeois et 2 821 déportés libres se livrent au négoce.

Sous le roi d’Espagne, Charles III, partisans de la conservation de la ville et de son abandon s’affrontent. Entre 1780 et 1783, le ministre Floridablanca proposa à l’Angleterre d’échanger Oran contre Gibraltar.

Période ottomane

La domination espagnole avait connu une éclipse de 1708 à 1732 : chassés par le Bey Algérien Mustapha Ben Youssef (dit Bouchelaghem) le fondateur de la ville de Mascara s'empare d'Oran, seule la victoire de l'armada du duc de Montemar à Aïn-el-Turck leur permit de chasser les Algériens. Sous leur domination, les exilés juifs avaient pu regagner la ville, ils durent repartir pour Tlemcen après 1732.

Le mois d'octobre 1790 plongea la ville dans la désolation et dans le deuil. Dans la nuit du 8 au 9, un violent séisme fit plus de trois mille victimes en moins de sept minutes. À la suite de ce terrible évènement, le roi d'Espagne Charles IV ne vit plus l'intérêt d'occuper Oran, qui devenait de plus en plus onéreuse et périlleuse; il entama des discussions, qui durèrent plus d'une année, avec le Bey d'Alger. Un traité est signé le . Après un long siège et un nouveau tremblement de terre qui désorganisa les défenses espagnoles, le bey Mohamed Ben Othman, dit Mohamed El Kébir, prit possession d'Oran le [39]. Le , il accorda diverses faveurs aux juifs pour qu’ils se réinstallent à Oran. Jusqu'en 1830, les beys firent d'Oran leur capitale au détriment de Mascara. En 1793 fut achevée la mosquée du Bey Mohamed el Kébir, qui a servi de Médersa dite de Kheng en Nitah et de cimetière familial au bey. En 1793 le bey ottoman appelé le borgne, fit édifier le mausolée (Goubba) du saint patron de la ville au nom de Cadi Boulahbal, dans la vieille ville (Casbah) ce quartier qui porte le nom de l'imam Sidi El Houari El Maghraoui (appartient à des fractions de la tribu Berbères Maghraouas). En 1794, des pèlerins venus de la Mecque apportèrent une nouvelle épidémie de peste et la ville redevint pratiquement déserte.

En 1796, la Mosquée du Pacha, nommée en l'honneur d'Hassan Pacha, dey d'Alger, est construite par les Turcs avec l'argent provenant du rachat des prisonniers espagnols, après le départ définitif de ces derniers. Le premier imam de la mosquée, Sidi Mohamed Es-Senni Al Mahaji fut l’un des conseillers du bey d’Oran et exerçait comme inspecteur principal sous le règne du bey Mohamed El Kèbir. Après le départ des Espagnols, Oran resta trente-neuf années sous autorité turque.

La colonisation française

.svg.png.webp)

La prise de possession de la ville d'Oran par les Français ne fit pas parler la poudre, mais elle mit plus de temps qu'à Alger pour être officielle. Après la prise d'Alger le , le vieux Bey d'Oran Hassan fait ses offres de soumission. Le capitaine de Bourmont, fils du général en chef de l'expédition d'Alger, est chargé de recevoir son serment[40]. Comme les Arabes d'Oranie s'agitent, espérant recouvrer leur indépendance, et pressent fort le Bey Hassan dans sa capitale, il sollicite du capitaine de Bourmont l'appui de troupes françaises, promettant de remettre les forts. Pendant ces pourparlers, le capitaine Le Blanc, commandant du brick Le Dragon prend sur lui de mettre à terre une centaine de marins qui s'emparent du fort de Mers-el-Kebir, sans opposition des Turcs de la garnison. Le capitaine de Bourmont repart à Alger informer son père. Le maréchal de Bourmont fait alors partir à Oran le 21° de ligne, 50 sapeurs et deux obusiers de montagne. Partie le 6 août, cette petite troupe est rappelée le 14 à Alger à peine arrivée, en raison de l'abdication du roi Charles X. Les troupes françaises abandonnent le fort de Mers-el-Kebir après avoir fait sauter le front du côté de la mer[41].

La situation du beylick devient inquiétante, le sultan du Maroc manifestant des convoitises sur l'ouest de l'ancienne Régence. À cette nouvelle, Clauzel, qui avait remplacé Bourmont à Alger, envoie le colonel Damrémont et le 20e de ligne, qui occupent le fort de Mers-el-Kebir le , et quelques jours plus tard le fort Saint-Grégoire.

C'est dans une cité en grande partie détruite, à la suite du violent tremblement de terre qu'a connu la ville, peuplée de 2 750 âmes, qu'entrent les Français commandés par le comte Denys de Damrémont, le . Le vieux bey d'Oran, débarrassé de sa charge, s'embarque quelques jours plus tard pour Alger, puis pour Alexandrie. Ce retard de Damrémont pour entrer dans la ville s'explique par les pourparlers secrets que Clauzel avait engagés avec le Bey de Tunis pour installer dans le beylick d'Oran un prince de sa famille, moyennant reconnaissance de vasselage à la France et le paiement d'un tribut annuel garanti par le Bey de Tunis. Le khalifa du prince tunisien Sidi Ahmed arrive quelques jours plus tard avec 200 Tunisiens environ. Cet épisode tunisien dure peu, en raison du refus du gouvernement français d'entériner les traités passés par Clauzel, qui démissionne[42]. Les Tunisiens quittent Oran le . La France décide dès lors d'occuper par elle-même Oran, et envoie un lieutenant-général pour manifester cette détermination, le général Boyer, qui y arrive à la mi-septembre. L'administration française s'installe dès lors et commence, comme il se doit, par des mesures fiscales : un arrêté du 7 septembre 1831 applique à Oran les droits de douane et d'octroi pratiqués à Alger[43].

En septembre, le général Berthezène nomme à Oran, avec les mêmes attributions, M. Pujol, capitaine de cavalerie en retraite, blessé à la main droite sous l'Empire. L’une des premières mesures de l’administration militaire française fut de faire raser toutes les habitations et autres masures qui masquaient les vues du cote de l’est, entre Château Neuf et le Fort Saint Philippe. On fit de même, par la suite, pour tous les gourbis qui, du cote du Ras El Ain, pouvaient favoriser des embuscades et permettre à des assaillants de se glisser jusqu’aux remparts de la ville.

À partir du 17 avril 1832, des combats sporadiques éclatent entre les troupes de la garnison, sous les ordres du général Boyer et la population locale commandés par Mahi el Din et son fils Abd el-Kader. Le 11 novembre une attaque de grande envergure est repoussée par la garnison commandée par le chef de bataillon Cros Avenas. Des tribus de la région de Mascara proclament Abd El Kader, fils de Mahi el Din, sultan des Arabes à 24 ans; il dirige le soulèvement contre la conquête coloniale française.

L’œuvre de Abd El Kader commence en 1834 avec le traité Desmichels. Le 14 novembre, l'Émir Abdelkader signe ce traité avec Desmichel, qui reconnaît son autorité sur l'ouest de l'Algérie, sauf Oran, Mostaganem et Arzew. Le , le général Thomas Robert Bugeaud, débarque à Oran pour négocier un nouveau traité (le Traité de Tafna), qui reconnaît son titre d’Émir et son autorité sur la majeure partie des provinces d’Alger et d’Oran. Abd El Kader ne se borne pas à rassembler des terres, à grouper des territoires pour asseoir sa puissance politique, il va les unifier administrativement dans un sens aristocratique et égalitaire pour unir les populations contre les Français, à l’automne 1839.

En 1841, le général Lamoricière voulut débarrasser les abords de la place Kléber des habitations citadins, car la vieille ville était considérée comme un quartier européen. Il fixa alors cette masse flottante originaire des citadins des banlieues. Le général Lamoricière créa en 1845 le premier quartier d’Oran, principalement habité par des étrangers, des proscrits, des renégats, des bohémiens et en particulier les hommes de couleur, Ce fut le village des ‘’Djalis’’ ou des ‘’étrangers’’, que l’on appellera par la suite, assez improprement d’ailleurs’’village-nègre’’. C’est en 1880 que les citadins des banlieues ont habité le quartier de nouveau. Le quartier est devenu M’dina-Jdida (ville nouvelle). Ce village a constitué le principal centre d'agglomération des musulmans algériens dans la ville d'Oran. L'année 1847 voit l'arrivée de 47 300 Français qui étaient venus d'Alsace, des Vosges, du Dauphiné et du sud de la France, en même temps que 31 000 Espagnols, 8 800 Maltais, 8 200 Italiens et 8 600 Suisses et Allemands. L'année 1849 est marquée par une épidémie de choléra qui frappe et décime la population d’Oran. Du 11 octobre au , 1 817 décès ont été déclarés à l’état-civil d’Oran à la suite de l'épidémie. Dix ans plus tard (1859) arrivent les juifs de Tétouan.

L'empereur Napoléon III séjourna en 1865 à l'Hôtel de la Paix, l’un des plus grands hôtels de la ville[44]. Il offre la nationalité française aux Juifs et Musulmans, ainsi qu'aux étrangers justifiant de trois années de résidence en Algérie[45]. Ce décret est très mal vu des colons et ce n'est que le que le décret Crémieux va effectivement permettre à 37 000 Juifs d'Algérie de passer du statut de sujet français à celui de citoyen français. L'année suivante verra la montée de l’antijudaïsme à Oran, sous différentes formes : à travers les élections, les journaux, etc. En 1890, Oran, à l'étroit à l'intérieur de ses remparts, commence à grimper vers Karguentah. Peu à peu, la ville sort de ses limites et de nombreux faubourgs se créent : Saint-Antoine, Eckmuhl, Boulanger, Delmonte, Saint-Michel, Miramar, Saint-Pierre, Saint-Eugène, Gambetta. Deux ans plus tard, dans les jardins de l’orphelinat de Misserghin, le frère Clément va sélectionner un nouvel agrume, sans pépin. La clémentine est née. Elle recevra son nom officiel en 1902 par la société algéroise d’agriculture.

Au début du XXe siècle, Oran vit une croissance continue depuis plusieurs années. En 1930, le port d’Oran dépasse en tonnage celui d’Alger. Entre 1930 et 1932, plusieurs records mondiaux de durée et de distance en circuit fermé sont établis sur l'aérodrome d'Es Senia. Pendant la Seconde Guerre mondiale, Mers el Kébir est l'une des scènes d'affrontement. Le , la flotte française de l’Atlantique basée à Mers el Kébir, est bombardée par la flotte britannique, en provenance de Gibraltar, entraînant la perte de trois cuirassés : le Dunkerque, le Provence et le Bretagne. 1 200 marins périssent. Le 6 juillet la marine française déplore 1 297 morts ou disparus et 351 blessés. Les soldats reposent au cimetière marin de Mers El-Kébir. Le , Oran capitule. Le commandant en chef des troupes américaines était le général Eisenhower, futur président des États-Unis. Le même mois, les Américains débarquent dans la baie, point de départ de la victorieuse campagne d’Italie. Le , le tout nouveau cuirassé de 50 000 tonnes ‘’Iowa’’, portant à son bord le président Roosevelt se rendant aux conférences du Caire et de Téhéran, accoste à Mers El-Kébir, probablement le seul port de l’Afrique du Nord susceptible d’accueillir rapidement à la jetée nord, bord à quai, un tel navire. De là, Roosevelt gagne l’aérodrome de Es Senia dans sa voiture présidentielle (voir Alfred Salinas, "Les Américains en Algérie 1942-1945", L'Harmattan, 2013, chapitre 10 "Roosevelt en Oranie (20 novembre 1943)", p. 343-360)

En 1943, le café El-Widad est créé par un groupe de militants nationalistes en plein centre-ville européen. Cet établissement jouera un important rôle dans le développement du patriotisme algérien. Au fil du temps, il devient un centre de regroupement des différentes tendances représentatives des partis de l'époque. Après les Massacres de Sétif et Guelma le 8 mai 1945, des familles oranaises adoptent des orphelins venus de l’est du pays.

Oran est démographiquement la ville la plus européenne de l'Algérie ; c'est aussi celle où la population d'origine espagnole a la plus forte prépondérance numérique. En 1948, la ville compte 352 721 habitants. La population oranaise originaire d'Espagne est estimée à 65 % du total des Européens, eux-mêmes plus nombreux que les musulmans[46].

Mars 1949, dans un hôtel d’Oran « Hôtel de Paris » Ahmed Ben Bella, Hocine Aït Ahmed deux responsables de l'os du PPA en compagnie de Hamou Boutlelis préparent le cambriolage de la poste d’Oran, le casse leur rapporte 3 070 000 francs. Cet argent sera le début du trésor de guerre du FLN.

Le port d'Oran: historique

La maison Bacri-Busnach qui avait obtenu le monopole du commerce des céréales dans toute la Régence, étend son privilège au port d’Oran en 1801.

Le port d’Oran est une création moderne[47]. Sa construction commença par des travaux entrepris tardivement par les Espagnols à la veille de leur départ définitif d’Oran en 1792. À l’arrivée des Français en 1831, tout était à refaire, pour doter une ville naturellement appelée à redevenir, comme au temps des Zianides, la porte d'entrée et le débouché de l'Algérie Occidentale[48]. Il était clair que, tôt ou tard, on serait amené à la doter d’un établissement maritime proportionnel à son importance commerciale. Les premiers travaux d’envergure commencèrent en 1848 et ne finiront qu’en 1962 pour donner l’aspect actuel du port.

Le mouillage d'Oran était précaire (Mers el-Sgheir, le petit port, opposé à Mers el-Kebir, le grand port), comme le note déjà El Edrissi au XIIe siècle[49].

C'est seulement en 1736 que les Espagnols se préoccupèrent de créer un abri aux embarcations qui faisaient la navette entre Oran et Mers el Kebir. Ils établirent une jetée enracinée un peu au sud du fort de La Mona; une première fois détruite par la mer en 1738 alors que 42 m en avaient été construits, elle fut mal entretenue par les Turcs, et s'étant affaissée elle formait en 1833 une série d'écueils sous le niveau de la mer. Les Espagnols avaient complété leur ouvrage d'un quai nord-sud prenant appui à la racine de la jetée, et un autre perpendiculaire (futur quai Ste-Marie) qui seul subsistait en 1837.

Ces équipements consolidés et complétés par un épi de 1844 à 1864 formèrent le premier port d'Oran, actuel "Vieux Port", vite jugé insuffisant et d'ailleurs inaccessible aux navires de gros tonnage. Il fut donc complété à partir de 1858 sur les projets de l'ingénieur Aucour et formait en 1876 un parallélogramme d'environ 30 ha ouvert à l'est, qui enfermait l'ancien port dans son angle Sud-Ouest. Une nouvelle tranche de travaux, de 1906 à 1920, comportant 1 280 m de jetée, 15 ha supplémentaires de bassin, et 6 ha de terre-plein, fut jugée insuffisante avant même son achèvement. En son dernier développement, le port comportait avant 1950, une jetée au large de 3 km, un avant-port de 45 ha (fonds de -10 à −30 m), un bassin de 16 ha (fonds de −10,4 m à −12 m), un bassin de 14 ha (fonds de −7,4 m) et les bassins anciens d'environ 29 ha, des quais se développant sur 5 km, et 40 ha de terre-plein gagnés principalement par le comblement de l'ancienne baie Ste-Thérèse[50].

Guerre d'Algérie

Le marque le début de la guerre d'Algérie. Larbi Ben M'Hidi commande la wilaya V qui englobe toute l'Oranie. Il laisse le commandement de cette wilaya à Abdelhafid Boussouf au début de l'année 1957[51]. Ahmed Zabana fut désigné en tant que responsable de la zone de Zahana (Saint-Lucien) dans la banlieue d'Oran, il est chargé de préparer la Révolution avec le nécessaire en hommes et munitions[52]. le se déroule la bataille de Ghar Boudjelida à El Gaada, au cours de laquelle Ahmed Zabana fut capturé après avoir été atteint de deux balles. Il est incarcéré à la prison d'Oran, puis transféré vers la prison Barberousse (Serkadji). Il sera jugé sommairement et condamné à mort à la guillotine le 19 juin 1956. Il est le premier condamné à mort de la guerre d'Algérie[53]. Deux ans plus, Cheriet Ali Chérif est le dernier chahid exécuté à la guillotine.

Le , visite du général de Gaulle à Oran. La même année, l'inauguration du stade municipal baptisé Henri Fouques-Duparc (appelé par la suite stade 19 juin, et aujourd’hui rebaptisé stade Ahmed-Zabana) oppose le Real Madrid champion d’Europe au stade de Reims champion de France.

Indépendance

Le , alors que toute l'Algérie fête son indépendance, un drame se déroule à Oran, c'est le Massacre du 5 juillet 1962.

La France a sollicité la location de la base navale de Mers El-Kébir et des annexes militaires pour 15 ans.

À partir de 1963, les juifs à Oran commencent à rejoindre soit la France ou Israël.

Le , Oran abrite le match amical du siècle opposant l'Algérie au Brésil, joué au Stade Ahmed-Zabana devant 60 000 spectateurs. Ahmed Ben Bella, le premier Président de la république algérienne, et ancien joueur de l'Olympique de Marseille, est présent.

Durant les années 70 l’industrie pétrolière s’est installée à Arzew. Les autorités de l'époque détournent le barrage de Tafna vers la zone industrielle et le port d’Arzew situé à 50 km de la ville d’Oran pour assurer les exportations de pétrole et de gaz, privant la capitale de l'Ouest algérien d'une grande quantité d'eau douce. Début des années 80, les autorités ont démoli illégalement le quartier de La Calère (La Calaira en espagnol). Ce fut un quartier situé au pied du Djebel Murdjajo et construit par les Espagnols tout au long de leur présence à Oran. C'était un ancien quartier de pêcheurs au centre historique et patrimoniales d’Oran, il était considéré comme le plus ancien quartier d’El Bahia.

Le début des années 90 affiche une vie politique dominée par les conservateurs religieux. La victoire du FIS en décembre 1991 au premier tour des élections législatives, et l'annulation du scrutin au lendemain, mènera à des manifestations politiques de toutes tendances à Oran et toute l'Algérie. À partir de 1992, une longue période de violences débutera, elle oppose l'État aux ultra-conservateurs religieux constitués en groupes armés. Oran est relativement préservée des violences qui déchirent le pays, bien qu'elle verra certains de ses fils tués à cause de l'intolérance. Le , Abdelkader Alloula, considéré dans tout le Maghreb comme l'un des plus populaires dramaturges meurt assassiné par des terroristes. Le 29 septembre de la même année, Cheb Hasni, Roi du Raï, est assassiné par des terroristes.

Notes et références

- « Géographie et climat d'Algérie »,

- la vie des Touaregs

- Oran, Histoire d'une ville, Houari Chaila, Publié par EDIK, 2002, 2e édition. (ISBN 9961-31-006-3), p. 97

- Yann Le Bohec, Bilan des recherches sur le judaïsme au Maghreb dans l'Antiquité

- J.Lassus - Le site de Saint Leu Portus Magnus (Oran) - 1956 - dans Comptes-rendus des séances de l'académie des inscriptions et belles lettres. p. 285 Lire en ligne

- (en) Edward Lipinski, Itineraria Phoenicia, Peeters publisher, 2004, p. 411 et suiv. Lire en ligne

- Marmol y Carvajal, Luis del (1520?-1600). L'Afrique de Marmol de la traduction de Nicolas Perrot, sieur d'Ablancourt... avec l'Histoire des chérifs, traduite de l'espagnol de Diego Torrès par le duc d'Angoulême le père, revue et retouchée par P. R. A. [Pierre Richelet]. Paris 1667. tome II, p. 362-363

- Oran la joyeuse, Alfred Salinas, Publié par L'Harmattan, 2004. (ISBN 2-7475-6585-8), p. 98, Et Mgr Toulotte Géographie de l'Afrique chrétienne -Montreuil sur Mer 1894-Lire en ligne p. 84 & 85

- Mireille Attias, [http://<%20http://www.cerclealgerianiste.asso.fr/contenu/afn300.htm> « <L’HISTOIRE DES JUIFS A ORAN DE L’ANTIQUITÉ A NOS JOURS> »], sur Cerclealgerianiste.asso.fr (consulté le )

- Oran la joyeuse, Alfred Salinas, Publié par L'Harmattan, 2004. (ISBN 2-7475-6585-8), p. 98

- Antoien Carillo "Aïn-Témouchent à travers l'histoire" -Ed.Plaza, Oran 1954 - p. 65 à 69

- Mgr Toulotte -Géographie de l'Afrique chrétienne- Montreuil sur Mer 1894 -

- Oran la joyeuse: mémoires franco-andalouses d'une ville d'Algérie Par Alfred Salinas p. 35

- Oran la joyeuse : mémoires franco-andalouses d'une ville d'Algérie Par Alfred Salinas, p. 39

- (ar) El Bekri (trad. Mac Guckin de Slane), Description de l'Afrique septentrionale, IMPRIMERIE IMPÉRIALE, (1re éd. 1859) (lire en ligne), p. 166, p. 166

- Oran et Mers el Kébir: vestiges du passé espagnol Par Louis Abadie, page 8

- Oran info créé par Racem

- Ibn Khaldoun, Histoire des Berbères

- Description de l'Afrique septentrionale, par El Bekri - Traduction Mac Guckin de Slane - Paris 1859 - p. 167

- voir Ibn Khaldoun, Histoire des Berbères, partie Zianides, p. 1040, édition Berti, Alger 2003

- Oran, Histoire d'une ville, Houari Chaila, Publié par EDIK, 2002, 2e édition. (ISBN 9961-31-006-3), p. 91

- Oran la joyeuse, Alfred Salinas, Publié par L'Harmattan, 2004. (ISBN 2-7475-6585-8), p. 44

- Al Idrissi (1100/1165) : « La ville d'Oran, située dans le voisinage de la mer, est entourée d'un mur de terre construit avec art. On y trouve de grands bazars, beaucoup de fabriques ; le commerce y est florissant. Elle est située vis-à-vis d'Almeria, sur la côte d'Espagne, dont un intervalle de 2 journées de navigation la sépare. C'est d'Oran qu'on tire en grande partie les approvisionnements du littoral de l'Espagne. Aux portes de la ville est un port trop peu considérable pour offrir quelque sécurité aux navires ; mais à 2 milles de là, il en existe un plus grand, al‑Marsâ al‑Kabîr, où même les plus grands vaisseaux peuvent mouiller en toute sûreté, protégés contre tous les vents ; il n'en est pas de meilleur ni de plus vaste sur toute la côte du pays des Berbers. Quant à la ville d'Oran, ses habitants boivent de l'eau d'une rivière qui y vient de l'intérieur du pays, et dont les rives sont couvertes de jardins et de vergers. On y trouve des fruits en abondance, du miel, du beurre, de la crème et du bétail, tout à très bon marché; les navires espagnols se succèdent sans interruption dans ses ports. Les habitants de cette ville se distinguent par leur activité et par leur fierté. » Traduction de la version courte Lire en ligne § 84

- Oran et Mers el Kébir, Louis Abadie, Publié par Jaques Gandini, 2002. (ISBN 2-906431-53-2), p. 9

- Oran-bel horizon

- Description d'Oran et de sa région

- « Nom de domaine www.oran-belhorizon.com », sur oran-belhorizon.com (consulté le ).

- Site de l'association Bel Horizon

- R.Basset, o.c., p. 14.

- (es) Arrivée des Andalous et des Morisques en Algérie

- Oran la joyeuse, Alfred Salinas, Publié par L'Harmattan, 2004. (ISBN 2-7475-6585-8), p. 118

- Oran et les témoins de son passé: récits historiques et anecdotiques, avec un plan de la ville Par Eugène Cruck. Publié par, 1959

- Mémoire de don Joseph Vallejo, traduit par Jean Cazenave, Revue Africaine 1925,Note 2, p. 335

- Note déjà citée au mémoire de Vallejo; plan et description d'Oran -Séville 1732- reproduit planche XXXVI de Histoire de l'Algérie en images, par Gabriel Esquer -Alger 1930; vue d'Oran au XVIIIe siècle, BN Madrid, reproduite planche XXXVIII du même ouvrage; description d'Oran par Shaw, Tome I p. 32-33

- Note déjà citée au mémoire de Vallejo; nom de Bordj el Merjeja donné par Shaw en 1730 au fort de Santa Cruz dans un dessin de sa main conservé à la BNF

- (es) Arrivée des Andalous et des Morisques en Algérie

- Mémoires de la Congrégation de la Mission, vol. 3, Paris, Congrégation de la Mission, (présentation en ligne)

- Henri-Jean-François-Edmond Pellissier de Reynaud - Annales Algériennes - Nouvelle édition de 1854 - Paris - tome 1- page 104 . Lire en ligne. Pellissier de Reynaud, à ne pas confondre avec Pélissier duc de Malakoff, fut officier d'état-major, puis directeur des affaires arabes, en Algérie de 1830 à 1842. Il participa au débarquement de Sidi-Ferruch. Son témoignage, favorable à la conquête, est aussi empreint d'esprit critique.

- "Annales", opus cité p. 108-109

- "Annales", opus cité p. 157 à 160

- "Annales", opus citép.212 et 214

- Houari Chaila, Oran, Histoire d'une ville, Publié par EDIK, 2002, 2e édition. (ISBN 9961-31-006-3), p. 21

- Français, Juifs, Musulmans... en Algérie de 1830 à 1962

- Oran, étude de géographie et d'histoire urbaines Augustin Bernard Annales de Géographie Année 1939 Volume 48 Numéro 274 p. 412-415

- Houari Chaila, Oran, Histoire d'une ville, Publié par EDIK, 2002, 2e édition. (ISBN 9961-31-006-3), p. 16

- "la ville d'Oran est un port trop peu considérable pour offrir quelque sécurité aux navires ; mais à deux miles de là, il en existe un plus grand, Mers-el-Kébir, où même les plus grands vaisseaux peuvent mouiller en toute sécurité, protégés contre les vents "

- "Le livre d'or de l'Oranie" Ed. l'Afrique du Nord illustrée - 1925 synthèse des pages 90à 93

- http://www.algerian-history.info/benmhidi3.htm

- http://www.zoom-algerie.com/algerie-45-Ahmed-Zabana.html

- La France et son passé colonial

Port et front de mer

_El_cardenal_Francisco_Jim%C3%A9nez_de_Cisneros_(Museo_del_Prado).jpg.webp)