Gouvernance environnementale

L’environnement et les ressources naturelles doivent être considérés comme des biens communs mondiaux, qui appartiennent aux catégories spécifiques des biens non manufacturés qui, lorsqu’ils sont partagés, peuvent être soit divisés soit détruits[1]. Le caractère mondial de ces biens découle de l’appartenance de chacun des éléments qui le composent à un système intégré. Chacun peut profiter de l’atmosphère, du climat et de la biodiversité (entre autres) et, en même temps, la planète tout entière souffre des effets dramatiques du réchauffement global, de la réduction de la couche d'ozone ou de l’extinction des espèces. Cette dimension planétaire incite à une gestion partagée.

Un bien public se caractérise par sa non-rivalité (une ressource naturelle consommée par une personne peut toujours l’être par une autre) et par une non-exclusivité (il est impossible d’empêcher quelqu’un de consommer ce bien). On reconnaît également qu’un bien public est bénéfique et qu’il bénéficie, par voie de conséquence, de l’attribution d’une certaine valeur. La notion de bien commun mondial établit la distinction suivante : il s’agit de biens nécessaires à la vie et qui dès lors ne doivent pas être contrôlés par une seule personne ou un seul État.

Le caractère de non-rivalité du bien requiert donc une gestion qui ne soit ni compétitive ni déprédatrice, comme l’est celle du marché libre, qui conduirait à son extinction, et il contraint parallèlement à accorder une valeur économique à la ressource en question, car sa gratuité conduirait au même résultat. L’eau est peut-être le meilleur exemple de ce type de biens.

L’état actuel de la situation en matière de gouvernance environnementale est cependant loin de respecter un ou plusieurs de ces impératifs[2]. Face à la nécessité de répondre au caractère complexe de la problématique environnementale, il est indispensable de mettre en place une gestion multilatérale cohérente entre tous les acteurs concernés. Or, jusqu’ici, la communauté mondiale a été incapable de relever ce défi et la gouvernance actuelle est la proie de nombreux fléaux. Ainsi, malgré la prise de conscience croissante autour des questions environnementales dans les pays développés et en voie de développement, la dégradation de l’environnement se poursuit et de nouveaux problèmes environnementaux apparaissent. Tout cela est dû à l’état critique dans lequel se trouve la gouvernance environnementale mondiale. Cette dernière est incapable de traiter de manière adéquate les problèmes environnementaux à cause de différents facteurs : la gouvernance fragmentée au sein des Nations unies, le manque d’implication de la part des institutions financières, la prolifération d’accords environnementaux qui entrent souvent en conflit avec des mesures commerciales (il existe plus de 300 traités internationaux multilatéraux et environ 900 traités internationaux bilatéraux[3]). Ajoutés à tout cela, la division entre les pays du Nord et l’abîme persistant entre les pays développés et les pays en voie de développement doivent être pris en compte pour comprendre l’échec institutionnel de l’actuelle gouvernance environnementale mondiale[4].

Définition

La gouvernance environnementale est l’ensemble des règles, des pratiques et des institutions qui entourent la gestion de l’environnement dans ses différentes modalités (conservation, protection, exploitation des ressources naturelles, etc.)[5] ". Une autre définition la décrit comme "l’ensemble des processus et institutions, aussi bien formels qu’informels, qui englobe des normes et des valeurs, des comportements et des modalités organisatrices, autour desquels les citoyens, les organisations et les mouvements sociaux ainsi que les différents groupes d’intérêts articulent leurs intérêts, défendent leurs différences et exercent leurs droits et obligations en matière d’accès et d’utilisation des ressources naturelles[6].

À l’échelle internationale, la gouvernance environnementale mondiale est « la somme des organisations, des outils politiques, des mécanismes financiers, des lois, des procédures et des normes qui régulent les processus de protection environnementale mondiale[7] ».

Problématique

Croissance économique

Le discours « développementaliste » dominant dans la plupart des pays et des institutions internationales défend une attitude de fuite en avant, selon laquelle le développement de techniques plus avancées et d’économies d’échelle plus efficaces contribue à protéger l’environnement contre la dégradation provoquée par ce même développement. Les économistes environnementalistes rappellent toutefois la forte corrélation entre la croissance économique et la dégradation environnementale, et proposent un développement qualitatif comme alternative à la croissance. Certaines voix, surtout dans le cadre du mouvement altermondialiste, évoquent le passage à un stade de décroissance, qui ne s’accompagnerait pas pour autant des pertes en matière d’efficacité sociale ou de qualité de vie.

Consommation

La croissance accélérée de la consommation et du « culte à la consommation » ou de l’idéologie consumériste est en grande partie à l’origine de la croissance économique. Le « surdéveloppement », considéré comme la seule solution à la pauvreté, est devenu une fin en soi et les moyens de le freiner ne sont pas à la hauteur des défis. Ceux-ci ne se résument pas à l’augmentation des classes moyennes dans les pays émergents, mais concernent également le développement de modes de vie irresponsables, particulièrement dans les pays du Nord (par exemple, l’augmentation de la taille et du nombre de résidences et de véhicules par personne).

Destruction de la biodiversité

La complexité des écosystèmes est telle que la disparition de n’importe quelle espèce peut s’accompagner d’effets inattendus. Ainsi, plus l’impact sur la biodiversité est important, plus nombreux sont les risques d’une réaction en chaîne d’effets négatifs imprévus, même si certains écosystèmes ont montré une énorme capacité de résistance et d’adaptation. Les environnementalistes défendent donc le principe de précaution, selon lequel toutes les activités potentiellement préjudiciables doivent être soumises à une analyse de leur impact environnemental.

Population

Les prévisions moyennes prévoient 8,9 milliards d’habitants dans le monde en 2050, ce qui représente une augmentation de 41 %. Le sujet touche en premier lieu les pays les moins développés, mais également les pays du Nord, car bien que leur croissance démographique soit moindre, l’impact environnemental par personne est beaucoup plus élevé dans ces pays. Comme alternative à la croissance démographique, il convient de développer l’éducation, la planification familiale et d’améliorer sur un plan plus général le statut de la femme.

Crises et défis de la gouvernance environnementale

La crise due au caractère accéléré et probablement irréversible de l’impact des activités humaines sur la nature requiert des réponses collectives de la part des institutions internationales, des gouvernements et des citoyens. La gouvernance, comprise comme la gestion plurielle de politiques et d’acteurs sociaux et environnementaux, prétend répondre à cette crise en mettant en commun l’expérience et les connaissances de chacune des institutions et de chacun des agents sociaux concernés.

L’ampleur et la gravité croissantes des problèmes environnementaux dus au changement climatique, à la diminution de la diversité biologique et à la dégradation des écosystèmes menacent d’étouffer toute réponse potentielle de la part des différents acteurs et limitent déjà les perspectives de développement économique dans de nombreux pays et régions. Les mesures de protection de l'environnement sont encore très insuffisantes dès lors qu’on les confronte aux alertes lancées par la communauté scientifique. Ces réformes constituent un lent processus qui exige du temps, de l’énergie, de l’argent et surtout d’abondantes négociations diplomatiques. Et la grave crise environnementale n’a pas été capable de susciter des réponses communes de la part de tous les pays. Des divisions demeurent, qui ralentissent la possibilité d’une gouvernance environnementale mondiale bien organisée[8].

Il s’agit de savoir s’il est nécessaire ou non de trouver une alternative au système de production actuel pour sortir de la crise environnementale. Ce système dispose-t-il de solutions ? La biotechnologie et le développement durable peuvent-ils être considérés comme des solutions ? L’architecture des ensembles internationaux de protection de l’environnement reflète ce débat. Rio de Janeiro, La Haye, Nairobi, Stockholm, Montréal, Kyoto, Johannesburg, Carthagène, Bali... ont vu défiler tous les acteurs internationaux de l’environnement ainsi que tous les États affectés ou concernés d’une manière ou d’une autre par la crise environnementale. Ces conférences et ces accords, ainsi que les modalités qui en découlent, reflètent les relations de pouvoir qui se sont instaurées au sein d’une multitude d’intérêts et de conceptions contradictoires.

Force est de constater toutefois que la nature ignore les barrières sociales et politiques et que certains facteurs de transformation environnementale, tels que la contamination ou le changement climatique, ne connaissent ni frontières, ni États, ni affectations thématiques exclusives. La dimension globale de la crise réduit à néant les effets de toute mesure adoptée de manière unilatérale par un gouvernement ou par une institution sectorielle, indépendamment de son pouvoir, que celui-ci soit faible ou important. Ainsi s’impose la nécessité d’inventer et d’appliquer des mécanismes permanents de coopération intersectorielle du point de vue holistique de la durabilité, entre acteurs et institutions qui se consacrent à l’environnement, mais aussi entre ces acteurs et institutions et ceux et celles qui s’intéressent au commerce international, au développement durable, à la paix, etc.

Il faut également se pencher sur la question des échelles de gestion. Au-delà de l’État-nation, les échelles continentale et mondiale d’un côté, et l’échelle locale de l’autre, représentent des pôles fondamentaux du développement de la gouvernance environnementale, même si une préoccupation majeure demeure, qui est de parvenir à ce que les échelles intermédiaires (régionale, nationale) deviennent les courroies de distribution effectives entre les initiatives locales et les décisions globales.

On peut signaler différents obstacles et défis dans la gouvernance environnementale :

- Il n’a pas été possible de freiner ni d’inverser la tendance à la dégradation des ressources naturelles. Ainsi, à l’échelle continentale et mondiale, « de nombreux accords multilatéraux ont été signés et ratifiés au cours des trente dernières années, mais leur mise en place représente un sérieux problème à l’échelle nationale, régionale et internationale, tandis que l’environnement poursuit son processus de dégradation[9] » ;

- Différentes sources, dont certaines appartiennent au Programme des Nations unies pour l'environnement (PNUE), considèrent le manque de volonté politique comme étant à l’origine de la crise de la gouvernance. En s’obstinant dans une absence de véritable volonté de résoudre les problèmes environnementaux et de développer une politique en faveur de l’utilisation durable des ressources de la Terre, la communauté environnementale génère des conséquences telles que le déficit de financement, le déséquilibre et l’insuffisance d’entente avec l’économie, l’application restreinte des AME, etc. ;

- Les ressources financières sont limitées et les investissements directs en faveur de l’environnement sont insuffisants. Concrètement, bien que le PNUE, en tant que pilier du système des Nations unies sur les questions d’environnement, ait obtenu d’importants résultats au cours de son mandat, l’absence de financement durable et stable l’empêche de faire face aux nouvelles menaces ;

- Les méthodes employées, qui étaient dépourvues de toute coordination à l’échelle mondiale, régionale et nationale, ainsi que la multiplication et la fragmentation des mandats ont aggravé la situation. La gouvernance environnementale actuelle se caractérise de fait par une faible intégration des politiques sectorielles, par des capacités institutionnelles inadéquates, par des priorités mal définies et par des objectifs opérationnels peu clairs. En d’autres termes, elle peut être qualifiée de mauvaise gouvernance ;

- Ce manque de coordination ne se limite pas au système des Nations unies, il existe également entre les gouvernements, dans le secteur privé et au sein de la société civile. La coopération à l’échelle régionale et internationale reste difficile, car elle s’appuie sur les initiatives ponctuelles des acteurs et n’est pas accompagnée d’une conception ou d’une réglementation communes ;

- On reconnaît de plus en plus que les problématiques environnementales sont liées non seulement au développement et à une croissance économique durable, mais aussi au commerce, à l’agriculture, à la santé, à la paix et à la sécurité. Pourtant, il n’y a pas non plus de coopération permanente entre les acteurs responsables de ces questions ;

- Concrètement, il existe un déséquilibre entre la gouvernance environnementale internationale et d’autres systèmes internationaux de commerce et de finance. Ainsi l’absence de volonté politique a-t-elle empêché l’intégration de la question environnementale dans l’espace majeur de la macroéconomie, et particulièrement au sein de l’Organisation mondiale du commerce (OMC), tandis que les forces du marché continuent de provoquer des distorsions qui accélèrent la dégradation de l’environnement et rendent difficile l’application des décisions en matière d’environnement ;

- En ce qui concerne le Fonds pour l'environnement mondial (FEM), il est nécessaire que davantage de crédits soient octroyés aux organismes qui réalisent les projets financés par le Fonds. Il faut également mettre en place une régulation plus précise et développer les relations entre le PNUE, le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD) et la Banque mondiale d’un côté, et les accords multilatéraux sur l’environnement (AME) de l’autre ;

- Les obligations souscrites en vertu des accords multilatéraux sur l’environnement à l’échelle nationale sont difficilement observables généralement en raison du manque de moyens financiers et humains. De nombreux gouvernements du Sud se sentent écrasés par la prolifération des normes requises pour la présentation de rapports, par la fuite des experts techniques et par la multiplication des réunions internationales. Comme nous l’avons fait observer précédemment, cela se traduit par une application restreinte des accords multilatéraux environnementaux (AME) ;

- On n’intègre ni la perspective de genre dans le traitement de la dégradation de l’environnement ni la question de l’équité ;

- En dépit de la popularité de certaines questions liées à la crise de l’environnement, les points relatifs à l’organisation et aux décisions en matière de gouvernance environnementale ne semblent pas avoir d’impact sur l’opinion publique[10] - [11] - [12].

« La gouvernance environnementale internationale, fragmentée et inefficace, fait l’objet de plusieurs débats qui empêchent d’arriver à un consensus sur l’analyse des limites du système et de trouver la meilleure solution. Selon l’IDDRI, il existe un conflit entre deux visions : la critique du multilatéralisme au nom de l’efficacité et de la protection des intérêts nationaux, et la promotion du droit international et du concept de biens publics globaux[13] ». En revanche, pour d’autres, la fragmentation apparente est provoquée par la complexité des problèmes liés à l’environnement. Les gestionnaires de l’environnement doivent faire face, sans intervenir de manière spécifique, aux “ incertitudes scientifiques ” ainsi qu’aux incompatibilités entre les ramifications éthiques et les politiques dictées par le principe de précaution.

On peut observer que l’agenda 21 local s’est déroulé dans plus de 7 000 communes et qu’il a été à la fois le produit, mais aussi le catalyseur, de l’accroissement important d’une prise de conscience écologique au sein de la population au cours de ces dernières années, bien que ses retombées n’aient pas été, jusqu’à présent, suffisamment importantes pour freiner l’impact de l’action humaine sur l’environnement[14].

On peut également remarquer que les problèmes environnementaux ne requièrent pas toujours des solutions à l’échelle mondiale. Ainsi la pollution marine peut-elle être traitée à l’échelle régionale, et la détérioration des écosystèmes à l’échelle locale. Qui plus est, certains problèmes mondiaux, comme le changement climatique, peuvent également bénéficier d’actions initiées à l’échelle locale et régionale[15].

En ce qui concerne l’évolution du processus de la gouvernance en soi, on peut néanmoins constater que « la durabilité et la protection de l'environnement sont un terrain sur lequel sont en train de se pratiquer des expériences novatrices avec de nouvelles formes hybrides et multilatérales de gouvernance, tandis qu’on assiste également à l’implication d’une société civile transnationale qui permet d’estomper le contraste entre public et privé[16] ».

Dans les processus de prise de décision à l’échelon de la base, on peut notamment parler de gouvernance environnementale « participative » ou « décentralisée ». Autrement dit, il s’agit de modèles qui travaillent à l’échelle locale selon des schémas multipartites de prise de décision concertée, par exemple entre la société civile, les institutions publiques et les acteurs privés. La gouvernance environnementale décentralisée devient « un nouveau cadre institutionnel dans lequel les processus de prise de décision sur l’accès et l’utilisation des ressources naturelles ont tendance à rester sur le plan local[17] ». Pour Pulgar Vidal, quatre éléments permettent de développer ces processus :

- Les règles ou procédures formelles et informelles, comme les consultations, la démocratie participative, etc. ;

- L’interaction sociale entre les groupes participants, qui peut naître de facteurs externes, comme l’implication dans des programmes de développement proposés par des institutions publiques ou comme la réaction à des situations injustes ;

- La régulation ou la correction de certains comportements sociaux afin de transformer une question privée en une affaire publique et d’être en mesure de négocier collectivement une évolution vers des accords durables et acceptables ;

- L’horizontalité au niveau de la structure du groupe social des modalités en matière de prise de décision et des mécanismes de relation avec des acteurs externes.

Selon le même auteur, les conditions permettant également de développer ces processus sont :

- Un capital social comprenant la revalorisation de la connaissance locale sur les potentialités des ressources naturelles, des leaderships locaux légitimes, une vision commune basée sur des accords conclus dans des espaces de dialogue et de négociation, l’éducation et la formation ;

- Une participation et un accès à l’information : il s’agit d’assurer l’accès démocratique à l’information et de garantir des processus de prise de décision basés sur une information adéquate et légitime ;

- La présence de l’État : cela peut être à l’échelle locale, comme générateur, promoteur, “ dynamiseur ” ou récepteur d’un processus de gouvernance environnementale décentralisée, ou comme fournisseur d’accès aux ressources naturelles, ou encore comme concepteur de politiques publiques ;

- Une architecture institutionnelle : il est nécessaire de construire des mécanismes informels participant à une nouvelle architecture institutionnelle qui favorise le processus et crée des espaces pour l’interaction sociale et la création d’accords acceptables pour les différentes parties[18].

La légitimité des décisions adoptées dépend non seulement du taux de participation, important ou faible, de la population concernée, mais aussi de la représentativité des acteurs qui participent aux mécanismes de concertation. Le problème de la représentativité concerne aussi bien les échelles locales qu’intermédiaires, et surtout les États. Ainsi, au niveau local, la participation de tous les acteurs (ONG, communautés, gouvernements locaux et ministère de l’Environnement du pays, par exemple) contribue à ce qu’un processus de gouvernance environnementale soit un succès, tandis que l’exclusion de certains de ces acteurs rend sa réalisation plus difficile[19].

À l’échelle de l’État, dans les pays du Nord et dans tous ceux qui tentent de promouvoir une gouvernance avec des acteurs variés, la question de la gestion environnementale est propice à la création de tables rondes et de comités ad hoc. La gestion environnementale est en passe de devenir l’un des domaines, si ce n’est le domaine, dans lequel on innove le plus en matière de gouvernance. Cela a été récemment le cas en France avec le Grenelle de l’environnement[20], puis la Conférence environnementale sur le développement durable des 14 et 15 septembre 2012. Dans ce processus :

- Différents acteurs sont intégrés : État, responsables politiques, syndicats, entreprises, associations et fondations de protection de l’environnement ;

- Leur interaction s’organise avec les pouvoirs existants (législatif et exécutif) en tant qu’instances consultatives, mais non moins indispensables ;

- Les acteurs du processus s’efforcent de s’implanter dans des institutions qui se consacrent à d’autres questions, particulièrement au sein du Conseil économique et social, et de s’impliquer en tant que groupes de pression environnementaux dans les chambres de commerce, d’agriculture, d’arts et métiers, etc., qui à leur tour participent à la création d’un modèle de gouvernance environnementale ;

- Les acteurs tentent d’articuler leurs initiatives avec le développement de la gestion de l’environnement à l’échelle régionale et locale.

Cela étant, le problème de la représentativité reste fondamental et une élection délibérément orientée plutôt que transparente, équitable ou représentative des acteurs participant au processus de concertation, convoquée par un gouvernement ou une institution, peut produire des effets non désirés du point de vue de la légitimité du processus. Nous assistons au même cas de figure pour les questions environnementales si celles-ci n’ont pas de répercussion sur l’agenda économique à travers une représentation adaptée dans les institutions chargées des affaires économiques[21].

« Dans les pays du Sud, le principal obstacle à l’intégration des niveaux intermédiaires dans le processus d’articulation territoriale de la gouvernance environnementale est souvent l’inertie « développementaliste », une attitude politique dominante de la part des États. La question de l’environnement n’est pas intégrée de manière effective dans la planification et les agendas nationaux de développement. Au contraire, l’idée la plus répandue considère que la protection de l’environnement freine le développement économique et social, cette idée étant encouragée par la frénésie exportatrice des matières premières extraites à l’aide de méthodes qui détériorent la nature, qui épuisent les ressources et ne génèrent pas de valeur ajoutée[22]. »

Face à cette conception, les stratégies de prise de pouvoir des citoyens, encouragées par certains acteurs de la société civile (voir note précédente) et parfois même par les États, peuvent contribuer aussi bien à l’allègement de la pauvreté qu’au décollage économique grâce au développement durable.

Enjeux

Dette écologique et justice environnementale

Les peuples du monde entier voient leurs droits fondamentaux restreints du fait de la détérioration de l’environnement. De ce point de vue, le droit à un environnement propre et sûr est un droit fondamental de l’Homme qui ne peut être nié pour une question de race, de classe, d’ethnie ou de position occupée dans le système économique mondial. Les dommages environnementaux et l’exploitation des ressources de la planète par les pays industrialisés sont donc illégitimes et constituent une atteinte aux droits de l’Homme puisqu’elles détruisent les possibilités de vie ou la qualité de vie d’autres peuples.

Le Nord est toujours en grande partie dépendant des pays du Sud pour maintenir son niveau de vie. Si les pays du Nord ne peuvent plus utiliser la terre pour faire paître leur bétail, ils ne pourront pas continuer à se nourrir comme ils le faisaient jusqu’à présent. C’est le même problème avec les fruits et légumes. Il ne s’agit toutefois pas seulement de la distribution inégale de la terre cultivable dans le monde, mais également des conséquences et dégâts écologiques provoqués habituellement par la monoculture (agriculture d’exportation).

Il en est de même pour l’approvisionnement énergétique (pétrole, gaz naturel, uranium pour l’énergie nucléaire) que les pays du Nord obtiennent du Sud. Le problème ne réside pas dans le fait que ces pays dépendent du Sud. S’ils pratiquaient des prix justes et laissaient les pays du Sud décider de leurs ventes en fonction de leurs propres besoins, l’échange pourrait être positif. La dépendance mutuelle n’est pas mauvaise en soi. Mais le souci est que ce ne sont pas les pays du Sud qui fixent les prix des produits et qu’ils ne contrôlent pas les conditions environnementales et sociales de l’exploitation de ces ressources. Pire encore, l’hémisphère Nord continue à dominer l’économie mondiale (et donc les conditions tarifaires). En d’autres termes, l’époque coloniale n’est pas terminée. Cette page noire de l’Histoire n’est pas encore définitivement tournée[24].

Détérioration du sol

L'emploi de moyens mécanisés de plus en plus puissants dans le labourage des terres agricoles fait "saigner la terre" ; conjugué à l'épandage de fertilisants et pesticides sur plusieurs années, cette méthode issue de la révolution verte promue par la reconversion de l'industrie chimique des explosifs de guerre à l'issue du second conflit mondial a provoqué la mort des micro-organismes[25] présents dans le sol jusqu'aux vers de terre, ce qui est une cause de la régression et dégradation des sols constatée dans les pays développés. Au Brésil, João Pedro Stedile observe un effet autrement destructeur pour les sols avec la monoculture de l'huile de palme. Constatant cette dégradation, le couple d'agronomes français Lydia et Claude Bourguignon préconise[26] l'emploi du bois raméal fragmenté pour réintroduire l'humus, qui ne subsiste que dans les forêts, même sur un sol minéralisé par le traitement industriel répété.

La détérioration du sol ou des terres est un processus anthropique qui affecte de manière négative les capacités de la terre à accepter, stocker et recycler l’eau, l’énergie et les aliments et qui touche donc son fonctionnement au sein d’un écosystème. Cette détérioration a lieu lorsque le sol perd ses propriétés en raison d’une utilisation inadéquate d’outillage ou de machines agricoles. Elle a toujours comme cause principale la plus visible la diminution de la production de la biomasse végétale. En raison de l’agression perpétrée contre la faune et la microflore, cette dégradation rend en outre difficile l’absorption de la matière organique déposée sur le sol.

La double conséquence de la détérioration du sol est d’une part, que l’enracinement des plantes et l’accès aux éléments nutritifs sont de plus en plus malaisés, et d’autre part, que la quantité d’eau retenue par le sol diminue. Dans ces conditions, l’efficacité des engrais baisse, ce qui provoque l’utilisation de plus grandes quantités d’engrais afin d’obtenir des productions identiques aux précédentes. La hausse du coût des exploitations se traduit dans de nombreux cas par l’abandon de celles-ci, ce qui augmente le risque de désertification des zones affectées.

La détérioration des terres se solde par des baisses de la productivité agricole dans de nombreuses régions du monde. Les causes de la dégradation sont essentiellement anthropiques et liées à l’agriculture. Elles englobent la déforestation, la consommation des éléments nutritifs du sol par l’agriculture, l’urbanisation, l’irrigation et la pollution. Par ailleurs, il est important de préciser que la désertification est une détérioration des terres qui a lieu dans des régions arides, semi-arides et sub-humides du monde. Ces zones non irriguées couvrent 40 % de la superficie terrestre, ce qui met en danger plus d’un milliard d’habitants qui dépendent de ces terres pour survivre.

Le Cahier de Propositions de l’Alliance 21 "Sauver nos sols pour sauvegarder nos sociétés" propose plusieurs alternatives qui concernent les domaines suivants :

- La réhabilitation des sols dans l’éducation conventionnelle et dans l’éducation populaire ;

- La protection légale des sols par des lois basées sur des processus participatifs qui comprennent des représentants des autorités, des utilisateurs, des scientifiques et de la société civile ;

- La mise en place de règles irrévocables parmi lesquelles une convention internationale sur l’utilisation durable des sols et la gestion des terres ;

- La mise en place de mécanismes et de politiques pour réussir les mutations dans les différentes activités en relation avec le sol afin de favoriser sa gestion durable ;

- La mobilisation et l’organisation de la connaissance en matière de conservation et d’amélioration des sols ;

- La création de fonds de solidarité à l’échelle nationale et internationale pour la conservation, la restauration, l’amélioration et la construction des sols.

Gestion du changement climatique

La théorie anthropogénique prévoit que le réchauffement global se poursuivra si les émissions de gaz à effet de serre (GES) continuent. Le Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC) ou International Panel on Climate Change (IPCC) indique que « [...] la plupart des augmentations observées dans les températures moyennes de la planète depuis le milieu du XXe siècle sont très probablement dues à l’augmentation observée dans les concentrations des GES anthropogéniques [28] ».

Étant donné ses effets potentiels sur la santé humaine et sur l’économie ainsi que son impact sur l’environnement, le réchauffement global reste un sujet de grande préoccupation. On a observé les processus liés à ce réchauffement, dont certaines conséquences (notamment la diminution de la couche de glace, l’élévation du niveau des mers et les changements météorologiques) peuvent influer sur les activités humaines et les écosystèmes.

Le protocole de Kyoto a été élaboré pour agir sur le changement climatique. Il s’agit d’un accord qui encourage la réduction des émissions polluantes (principalement le CO2). Mais ce protocole a été, à plusieurs occasions, qualifié d’injuste, car le développement économique s’accompagne traditionnellement d’une augmentation des émissions. Son respect affecterait donc davantage les régions les moins développées. Le protocole de Kyoto a néanmoins mis en marche des principes légaux de solidarité entre les États, comme celui d’un partage de la charge[29]. En , à Bali (Indonésie), ont eu lieu la troisième réunion de suivi ainsi que le XIIIe sommet sur le climat (CdP 13 ou CoP 13), axé sur des questions liées à l’intensification des mesures après 2012. On est parvenu à un accord sur un processus de deux ans (ou “ feuille de route de Bali ”), qui avait pour objectif de mettre en place pour la XVe conférence sur le changement climatique (appelée également XVe sommet sur le climat, CdP 15 ou CoP 15), prévue en à Copenhague (Danemark), un processus de négociation du régime de lutte contre changement climatique post-2012.

Force est de constater toutefois, deux décennies après le rapport Brundtland, qu’il n’y a aucune amélioration dans les indicateurs clés signalés dans ce document. Les émissions de CO2 ont augmenté de 35 % depuis 2000 (alors que le protocole de Kyoto a été signé en 1997).

Une des alternatives les plus importantes pour tenter de réduire les effets du changement climatique à moyen et à long terme est la mise en place de véritables politiques de “ décarbonisation ” des économies. Il s’agit de remplacer massivement l’utilisation d’énergies émettrices de CO2 par des énergies renouvelables non polluantes appelées également énergies “ propres ” (biomasse, énergie hydraulique, énergie solaire, énergie éolienne, géothermie, énergie marémotrice). Les sources d’énergie renouvelable diffèrent des combustibles fossiles ou des centrales nucléaires par leur diversité et leur abondance. On considère que ces sources d’énergie (radiations solaires, vent, pluie, etc.) seront encore approvisionnées durant quatre mille millions d’années. Le premier avantage présenté par certaines sources d’énergies renouvelables est qu’elles ne produisent ni gaz à effet de serre ni d’autres émissions, contrairement aux combustibles fossiles ou renouvelables. Certaines sources d’énergie renouvelable n’émettent pas de dioxyde de carbone additionnel, hormis les émissions provoquées par la construction des structures ou par leur fonctionnement. Elles ne présentent pas non plus de risque supplémentaire, comme c’est le cas pour le nucléaire.

Gestion de la biodiversité

Au cours du XXe siècle, on a pu observer une accélération croissante de la destruction de la biodiversité. Les estimations sur les proportions exactes de cette destruction sont variées : l’évaluation concernant la disparition journalière d’espèces varie de quelques espèces à deux cents. Mais tous les scientifiques reconnaissent que la proportion actuelle d’extinction de certaines espèces est la plus importante de toute l’histoire de l’humanité. Dans le règne végétal, on estime qu’environ 12,5 % des espèces connues sont menacées. Tout le monde s’accorde à dire que les disparitions sont dues à l’activité humaine, par le biais de la destruction directe de plantes ou d’habitat. Il existe également une inquiétude croissante suscitée par l’introduction humaine d’espèces extérieures dans des habitats déterminés, ce qui modifie la chaîne trophique.

Pour faire face à l’altération de la biodiversité causée par les activités humaines, la Convention sur la diversité biologique (CBD) a été signée à Rio en 1992. Ses objectifs étaient " la conservation de la biodiversité, l’utilisation durable de ses composants et le partage juste et équitable des bénéfices résultant de l’utilisation des ressources génétiques ". La Convention est le premier accord global juste qui aborde tous les aspects de la diversité biologique : ressources génétiques, espèces et écosystèmes. Elle reconnaît pour la première fois que la conservation de la diversité biologique est "une préoccupation commune à toute l’humanité" et qu’elle doit faire intégralement partie du processus de développement. Pour atteindre ses objectifs, la Convention – conformément à l’esprit de la Déclaration de Rio sur l’environnement et le développement – encourage constamment la collaboration entre pays. Ses dispositions sur la coopération scientifique et technologique, sur l’accès aux ressources génétiques et sur le transfert de techniques saines pour l’environnement constituent la base de cette collaboration.

Gestion de l’eau

.jpg.webp)

Le World Water Development Report (Rapport mondial sur le développement de l’eau) de l’Unesco (2003) indique que dans les vingt prochaines années, la quantité d’eau disponible diminuera de 30 %. De nos jours, 40 % des habitants de la planète ne disposent pas de la quantité nécessaire à une hygiène minimale. En l’an 2000, plus de 2,2 millions de personnes sont mortes du fait de maladies liées à la consommation d’eau contaminée, ou par noyade. En 2004, l’organisation caritative WaterAid, du Royaume-Uni, rapportait qu’un enfant mourait toutes les quinze secondes de maladies liées à l’eau et qui auraient pu être facilement évitées.

D’après le Cahier de propositions relatives à la question de l’eau de 2001, de l’Alliance 21,

« L’eau est un droit inabrogeable de tout être humain. À tous les niveaux, l’approvisionnement en eau est nécessaire et indépendant. Une approche intégrale des zones de captation doit tenir compte des besoins d’irrigation, des villes conjointement et non pas séparément, comme c’est souvent le cas. Il faut chercher l’équipement pour avancer vers une thésaurisation de l’eau et augmenter son efficacité dans les systèmes d’irrigation et les processus industriels. La responsabilité financière de l’eau doit être assumée par l’individu et par la communauté selon les principes de responsabilité et d’usage, tout en respectant l’éthique et la démocratie. La gouvernance de l’approvisionnement en eau doit s’établir selon les principes de développement durable. Il faut utiliser la science et la technologie pour réunir les conditions requises par les communautés à la fois dans les domaines de l’approvisionnement en eau potable et des moyens sanitaires. Toute la gouvernance en matière d’approvisionnement en eau doit encourager l’éducation sur l’eau, au public en général pour une plus grande prise de conscience de la nécessité d’économiser l’eau et de protéger les ressources. »

Couche d'ozone

L’observation de la couche d'ozone au cours des années a conduit à la conclusion qu’elle pouvait être considérée comme sérieusement menacée. C’est la raison principale pour laquelle, le , l’Assemblée générale des Nations unies s’est réunie et a adopté le Protocole de Montréal.

La disparition de la couche d'ozone risque de provoquer une augmentation des cas de mélanomes (cancer de la peau), des cas de cataracte et la disparition du système immunitaire chez les humains et les autres espèces. Elle peut également affecter les cultures sensibles aux radiations ultraviolettes. Pour préserver la couche d'ozone, il est indispensable de supprimer l’utilisation de composants chimiques comme les chlorofluorocarbones (CFC) (réfrigérants industriels, aérosols), ainsi que les fongicides agricoles, comme le bromure de méthyle, qui détruisent la couche d'ozone à un rythme cinquante fois supérieur à celui des CFC.

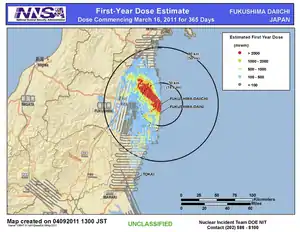

Risque nucléaire

Le risque nucléaire est essentiellement né de l’apparition rapide de réacteurs nucléaires permettant de générer de l’énergie électrique. Les principaux risques sont les suivants :

- Réchauffement des cours d'eau par des réacteurs construits en bordure d'un fleuve,

- Contamination des sites des réacteurs arrivés en fin de vie qu'il s'agit de démanteler et de décontaminer,

- Prolifération nucléaire dans des pays risquant d'utiliser les techniques nucléaires à des fins militaires,

- Production de déchets nucléaires,

- Libération de radiations associée à une catastrophe nucléaire de type Tchernobyl.

Quelles que soient les mesures de sécurité, il reste toujours un risque résiduel sur la société et sur l’environnement, qui pourraient demeurer altérés durant une période encore indéterminée en raison des malformations et maladies congénitales provoquées par d'éventuelles contaminations des personnes, des animaux, des plantes, de l’eau, des sols, etc., risques pouvant devenir aigus et significatifs sur l’environnement immédiat et chroniques sur une large zone géographique en cas d'accident nucléaire majeur. La contamination radioactive peut alors persister plusieurs centaines d’années en moyenne.

De toute évidence, la meilleure solution pour réduire le risque nucléaire est d'utiliser au maximum des énergies renouvelables non polluantes (énergie solaire, éolienne, hydraulique, marémotrice, etc.).

Principe de précaution et organismes transgéniques

Le principe de précaution est un concept qui s’appuie sur l’adoption de mesures protectrices lorsqu’il n’existe pas de certitude scientifique sur les conséquences potentielles d’une action déterminée sur l’environnement. Il est nécessaire d’en tenir compte comme principe général dans l’adoption de mesures environnementales, particulièrement à grande échelle, ainsi que face à la production d’organismes génétiquement modifiés (OGM), surtout dans le cadre de l’alimentation.

Les effets négatifs connus des OGM sont physiques et sociaux :

- Résistance aux antibiotiques ;

- Niveau plus élevé de résidus toxiques dans les aliments ;

- Possibilité de développement de nouvelles allergies ;

- Dépendance de la technique employée ;

- Contamination de variétés traditionnelles ;

- Mort des insectes (ils ne font pas l’objet de modifications) ;

- Impact écologique des cultures ;

- Caractère obligatoire de la consommation (le manque d’information sur les effets négatifs inconnus préalablement à la consommation place les OGM dans le cadre de la science post-normale. Le principe de précaution appliqué aux OGM dans ce contexte établit qu’ " il faut créer une communauté étendue d’individus, composée de toutes les personnes touchées par une affaire scientifique déterminée et qui soit préparée à participer à un dialogue sur le sujet. Ses membres apportent “leurs faits étendus” qui comprendront un savoir local et des connaissances matérielles qui, à l’origine, n’étaient pas destinés à être publiés, comme c’est le cas de renseignements officiels filtrés[34]".

Réglementation

Conventions

Les principales conventions appelées aussi conventions de Rio, sont les suivantes :

La Convention sur la diversité biologique (CBD) (1992-1993) a pour objectif de préserver la biodiversité, c’est-à-dire qu’elle vise la sauvegarde des ressources génétiques, des écosystèmes et des espèces, l’utilisation soutenable de ces éléments et le partage juste et équitable des bénéfices, surtout grâce à un accès satisfaisant aux ressources génétiques et à un transfert de technologie et financier approprié. Parmi les accords liés à cette convention se trouve le Protocole de Carthagène sur la sécurité de la biotechnologie

La Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC) (1992-9194). Elle a pour objectif de stabiliser les concentrations de gaz à effet de serre dans l’atmosphère à un niveau qui évite tout type de perturbation anthropique et dangereuse pour le climat, et d’atteindre ce niveau dans un intervalle de temps suffisant pour que les écosystèmes puissent s’adapter naturellement aux changements climatiques, sans menacer la production alimentaire et en permettant la poursuite d’un développement économique soutenable. Elle comprend le Protocole de Kyoto.

La Convention des Nations unies sur la lutte contre la désertification (CNUCD) (1994-1996) a pour objectif de combattre la désertification et de limiter les effets de la sécheresse et de la désertification dans les pays gravement touchés par celles-ci, tout particulièrement en Afrique, grâce à des mesures efficaces à tous les niveaux.

Il existe d’autres conventions :

- La Convention de Ramsar sur les zones humides d’importance internationale (1971-1975)

- La Convention du patrimoine mondial de l’Unesco (1972-1975)

- La Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction (Cites) (1973-1975)

- La Convention de Bonn sur la conservation des espèces migratoires (1979-1983)

- La Convention sur la protection et l’utilisation des fleuves et des lacs internationaux (ECE, Convention de l’eau) (1992-1996)

- La Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontaliers de déchets dangereux et leur élimination (1989-1992)

- La Convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et pesticides dans le commerce international

- La Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants (COP) (2001/2004)

Les conventions de Rio se caractérisent par les aspects fondamentaux suivants :

- Valeur d’exécution obligatoire par les États signataires ;

- Engagement dans un secteur déterminé de la gouvernance environnementale mondiale (biodiversité, climat, désertification...) ;

- Focalisation sur la lutte contre la pauvreté et le développement de conditions de vie soutenables ;

- Financement grâce au Fonds pour l’environnement mondial pour stimuler l’application des conventions dans les pays à faibles capacités financières ;

- Intégration d’un programme d’évaluation de l’état des écosystèmes

Les conventions sur l’environnement font régulièrement l’objet de critiques, qui concernent les points suivants :

- Rigidité et verticalité – Les conventions sont trop descriptives, uniformes, structurées de haut en bas, ce qui ne reflète pas la diversité et la complexité des questions environnementales. Les pays signataires rencontrent de nombreuses difficultés pour concrétiser leurs objectifs et les intégrer de façon cohérente dans tous les secteurs et à tous les niveaux ;

- Structures parallèles et assistance – La formulation sectorielle des conventions a donné naissance à des structures et des procédures parallèles entre les pays et entre les organismes de développement, qui entrent en compétition pour l’obtention de fonds et de sphères d’influence. La coopération entre les différents ministères d’un même État, nécessaire et urgente, reste bloquée ;

- Contradictions et incompatibilité – La proximité thématique des conventions leur cause mutuellement préjudice. Exemple : les reforestations organisées pour réduire le CO2 peuvent nuire à la biodiversité si elle favorisent les monocultures d’espèces extérieures (tandis que la régénération naturelle peut renforcer la biodiversité et les conditions de vie). La gestion nécessite de tenir compte des objectifs des différentes conventions et de les comparer régulièrement, ce qui constitue une tâche difficile, particulièrement pour les pays pauvres pris entre des besoins économiques urgents et la conservation écologique à long terme[35].

" Dans bien des cas aujourd’hui, la législation internationale sur l’environnement ne conduit pas au développement de solutions collectives aux problèmes environnementaux ou de développement durable, qui soient coordonnées ou synergiques. Les accords internationaux concrets se négocient souvent grâce à des régimes « spécifiques » produits dans un isolement relatif. Chaque accord est plus ou moins traité grâce à la décomposition artificielle des difficultés causales qui le composent à la recherche d’une « gérabilité » pratique. Les accords sont gérés par des ministères spécialisés ou des organisations fonctionnelles dans des forums issus des espaces de négociation d’accords internationaux.

“ Le processus d’élaboration des traités est aussi excessivement long. Il a fallu une décennie pour passer de l’étape de l’élaboration d’agendas, à l’aide d’un accord-cadre, à la négociation du premier protocole opérationnel pour l’action collective. Après un accord protocolaire, la ratification de ce dernier dépend en outre du degré de capacité des gouvernements à créer un consensus à l’échelle de l’État. Ils font souvent marche arrière et laissent à nouveau apparaître la question de l’incertitude scientifique pour des raisons politiques, ce qui freine le processus et exige davantage de temps pour le compléter.

“ Jusqu’à cette date, la formulation de politiques environnementales à l’échelle internationale a été fragmentée par thème, secteur ou territoire, ce qui aboutit à la négociation de traités qui se superposent ou entrent en conflit entre eux. Cela engendre des complications inutiles à l’échelle de l’État, car les signataires essayent de respecter des obligations liées à de multiples accords. À l’échelle internationale, il existe des tentatives de coordination entre des institutions environnementales, comme le Comité de coordination inter-agences et la Commission pour le développement soutenable, mais ces institutions sont trop faibles pour intégrer de façon efficace les trois dimensions du développement durable[36] ".

Accords Multilatéraux Environnementaux (AME)

Il s’agit d’accords entre plusieurs pays à l’échelle internationale ou régionale, qui concernent les questions environnementales les plus diverses tournant autour de l’atmosphère, de la matière vivante, de la vie marine, de la désertification, de la protection des écosystèmes, du rejet de substances dangereuses, de la contamination marine, etc. Il existe actuellement plus de 500 accords multilatéraux sur l’environnement, dont 45 relèvent du domaine géographique mondial et ont été signés par 72 pays ou plus[37]. De nombreux accords se rapportent à des problèmes environnementaux à caractère régional, comme la déforestation à Bornéo ou la pollution en Méditerranée. Chaque accord a une mission et des objectifs spécifiques, auxquels un nombre variable d’États souscrit. Les AME représentent le droit international sur l’environnement.

" Le PNUE, les AME et les organisations de développement continuent à adopter la structure définie par les sommets de Rio et Johannesburg pour la gouvernance de l’environnement, qui consiste à élaborer des évaluations et des politiques, et à l’exécution de projets au niveau national.

La structure de gouvernance dispose d’une série de phases :

- a) évaluation de la situation environnementale ;

- b) élaboration de politiques à l’échelle internationale ;

- c) formulation d’accords multilatéraux sur l’environnement ;

- d) application des politiques ;

- e) évaluation des politiques ;

- f) mesures coercitives ;

- g) développement durable.

Traditionnellement, le PNUE a prêté une attention spéciale à la fonction normative de participation dans les trois premières phases. Les phases de d) à f) sont l’objet des AME, tandis que dans la phase liée au développement durable participent des organisations de développement comme le PNUE et la Banque mondiale[38] ".

L’absence de coordination entre les différents types d’acteurs affecte toutefois le développement d’une gouvernance cohérente. Ainsi, selon le même rapport, les États donateurs appuient les organisations de développement en fonction des intérêts des uns et des autres pour la création de normes, et surtout pour leur mise en place, mais sans suivre aucun schéma commun, ce qui se traduit finalement par de nombreux chevauchements et un travail multiplié par deux. Ainsi peut-on noter d’une part, que les AME sont peu pris en compte comme cadre de référence commune et, par conséquent, qu’ils reçoivent des appuis financiers réduits, d’autre part, que les États et les différents organismes préfèrent financer la mise en place de la réglementation existante plutôt que de la perfectionner et de l’adapter à une menace sur l’environnement qui peut varier. Au total, on constate qu’il n’existe pas de lien adéquat entre les activités normatives et les activités opérationnelles[39].

Histoire

Sans être à l’origine de la préoccupation écologique, l’expérience traumatisante de la technologie nucléaire et de sa capacité de destruction, a généré, dès les premières années d’utilisation de cette énergie, une prise de conscience globale. Un nuage radioactif, tout comme une marée noire, ne respecte pas les frontières territoriales. Le traité d’interdiction des expériences nucléaires dans l’atmosphère de 1963 peut être considéré comme le début de la mondialisation de la problématique environnementale, bien que ce ne soit qu’à partir de la Conférence des Nations unies sur l'environnement de Stockholm (1972) que le droit environnemental ait commencé à se moderniser, appuyé en 1980 par la Convention de Vienne sur le droit des traités[40]. Une nouvelle dynamique en matière de lois sur l’environnement s’est développée au cours des années 1970-80, suscitée par la découverte du trou dans la couche d'ozone, trou provoqué par la pollution atmosphérique des CFC ou du bromure de méthyle utilisé dans les pépinières. En 1985, la Convention de Vienne sur la protection de la couche d'ozone est signée et ratifiée. Puis, en 1987, 24 pays signent le protocole de Montréal qui impose la suppression progressive des CFC.

Le rapport Brundtland publié en 1987 par la Commission des Nations unies sur l’environnement et le développement, demande un développement économique qui " réponde aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs ". On introduit ainsi deux nouveaux concepts, celui des besoins (particulièrement des besoins des plus défavorisés), auxquels il faut donner la priorité, et celui des limites techniques liées au développement des générations futures. Mais, au-delà des déclarations, la contradiction pèse sur le modèle de développement proposé, qui consiste à mettre en place plus de techniques pour résoudre les problèmes posés par l’excès de techniques. Ainsi, si le développement est financé grâce à la dette et aux investisseurs étrangers qui menacent de délocaliser, comment peut-il être durable ? Il convient en effet de se demander si la création de fonds globaux comme le FEM peut servir d’appui au développement durable simplement parce qu’elle implique un transfert de richesses du Nord vers le Sud.

Conférence de Rio (1992) et répliques

La Conférence des Nations unies sur l’environnement et le développement (CNUCED), plus connue comme le Sommet de la terre (1992) a été la première réunion internationale de poids depuis la fin de la guerre froide et elle a dû compter avec la présence de délégations venant de 175 pays. Depuis, les plus grandes conférences internationales, qui se déroulent tous les dix ans environ, orientent le processus de la gouvernance mondiale. Par le biais d’une série d’accords multilatéraux sur l’environnement, elles ont jeté les bases de la régulation environnementale internationale. Les accords sur l’environnement sont appliqués grâce à l’aide de quelques petits organismes appelés Secrétariats.

Au-delà de l’action des institutions internationales, au cours des années 1990, certains gouvernements ont procédé au renforcement de nombreux traités internationaux afin de limiter certaines menaces sur l’environnement. Ces traités, beaucoup plus limitatifs que les activités de coopération, prétendent changer les modèles de production et de consommation non durables[41].

Agenda 21

L'agenda 21 est un plan détaillé d’actions qui doivent être menées à l’échelle mondiale, nationale et locale par des organismes de l’ONU, par les gouvernements des États membres et par des groupes variés dans toutes les régions dans lesquelles les activités humaines ont un impact sur l’environnement. L’Agenda 21 est un texte qui structure l’application des conventions de Rio dans le cadre du développement durable. Il introduit ainsi le développement durable comme principe juridique dans l’architecture du droit international environnemental, afin de l’intégrer dans la structure du commerce international et de l’économie du développement. Il s’agit d’organiser la coopération internationale, à l’aide de l’intégration des coûts environnementaux dans les projets de développement, ainsi que le mode de gestion des projets de conservation et de leur financement.

L’agenda 21 a été critiqué et considéré comme une “ reconversion ” des principes du néolibéralisme afin de s’approprier le discours de la société civile. On peut notamment citer, par exemple, le chapitre II, appelé “ Coopération internationale visant à accélérer un développement soutenable dans les pays en voie de développement et politiques nationales connexes ”[42] lequel propose le libéralisme comme solution à la crise écologique. Par exemple, on peut citer un paragraphe assez révélateur :

- « 2.3. L’économie internationale doit créer un climat international propice à la réalisation des objectifs en matière d’environnement et de développement : En encourageant le développement durable par une libéralisation du commerce (...) »

À l’échelle locale, les agendas 21 locaux développent un plan stratégique territorial basé sur l’intégration, avec des critères durables, des politiques environnementales, économiques et sociales du territoire concerné et qui émane de la participation et de la prise de décisions entre les représentants politiques, techniques et les citoyens.

Acteurs

Institutions internationales

Le PNUE, la grande réussite de la Conférence de Stockholm (1972), est un acteur fondamental de la promotion de la durabilité à l’échelle planétaire. Ce programme des Nations unies, dont le siège est à Nairobi, fut fondé dans le but de diriger la gouvernance environnementale mondiale, grâce à son rôle de catalyseur entre les agences environnementales des Nations unies. Le programme collabore régulièrement avec ces agences, avec la Banque mondiale et d’autres institutions internationales, avec les ONG, le secteur privé et la société civile, dans le but d’encourager le développement durable.

D’après Ivanova[43], le PNUE est sans aucun doute une institution de référence pour la gestion mondiale de l’environnement, mais son succès n’a été que partiel. Il a été efficace dans deux domaines clés, celui de la surveillance et du conseil, et celui du développement d’accords sur l’environnement. Il a également contribué à renforcer la capacité institutionnelle des ministères de l’environnement du monde entier.

Dans le domaine de la consommation durable, le PNUE a ainsi lancé en 2002 l’initiative du cycle de vie, qui a permis de réunir autour d’une même table, des dirigeants de l’industrie, des universitaires et des responsables politiques pour encourager l’application et la diffusion d’outils pour l’évaluation de l’impact environnemental des produits tout au long de leur vie. Le PNUE tente de faire en sorte que toutes les institutions collaborent en faveur de l’intégration des questions environnementales dans les procédures d’offre de biens et de services. Il collabore en particulier avec les industries de la mode et de la publicité, des finances et de la vente au détail, très importantes pour la promotion de la consommation durable[44].

Toutefois, le PNUE n’est pas parvenu à développer des processus de gestion politique cohérente et coordonnée. Il n’a pas non plus réussi à identifier et à promouvoir les meilleures pratiques. Il n’est pas devenu la référence institutionnelle de nombreuses conventions environnementales internationales. Ce défaut de solidité a contribué à perpétuer une gouvernance environnementale internationale de plus en plus complexe et fragmentée.

Selon Ivanova, si le PNUE offre d’un côté des avantages comparatifs dans les domaines de la surveillance environnementale, de l’évaluation scientifique et de l’échange d’informations, avantages qui devraient être potentialisés, il ne peut, d’un autre côté, aspirer à diriger tous les processus de gestion environnementale en raison de la prolifération d’institutions internationales et d’ONG environnementales qui interviennent déjà sur ce terrain toujours plus large et plus complexe. De fait, il doit être un espace d’échange d’informations et un forum de débat politique, où les différentes agences et réseaux pourront négocier et échanger des expériences, et faciliter ainsi la mise en place d’accords.

Certains auteurs signalent d’autres problèmes concernant le PNUE, comme l’énorme fragmentation interne de cette entité, ainsi que la faiblesse et l’instabilité de son budget (il dépend des dons), qui ajoutés à sa localisation dans un pays du Sud ont fait du PNUE une institution peu crédible, de peu de poids politique face à d’autres organismes disposant de davantage de ressources et qui n’acceptent pas de se voir coordonnés par ce programme, en dépit de la nécessité de disposer d’un agent coordinateur de la gouvernance environnementale mondiale et de tout le travail réalisé par cette institution en faveur du développement de la protection de l’environnement, en particulier dans les pays en voie de développement.

Pour réformer le PNUE, Ivanova propose les tâches suivantes :

- Initier une révision stratégique indépendante de sa mission propre ;

- Consolider le processus d’information et de transparence financière ;

- Restructurer la gouvernance créant un conseil exécutif opérationnel qui équilibre l’omniprésence du trop imposant et peu efficace Conseil de gouvernement – Forum mondial des ministres de l’environnement (CG – FMME).

D’autres propositions vont dans le sens d’un nouveau mandat pour le PNUE. Ce mandat " doit produire une plus grande cohérence entre les agences sociales et environnementales, de sorte que le concept “environnement pour le développement” devienne réalité. Il doit agir comme une plate-forme pour la mise en place de standards et pour d’autres types d’interaction avec des organismes nationaux, internationaux et les Nations unies. Les principes de coopération et de responsabilités communes mais différenciées, doivent être reflétés dans l’application de ce mandat révisé[45] ".

Un certain nombre de principes doivent être adoptés pour renforcer le PNUE. Il s’agit :

- D’obtenir un consensus social autour d’une vision à long terme pour le PNUE ;

- De faire une analyse de la situation actuelle et des futures scènes du PNUE ;

- De mettre au point une planification intégrée qui comprenne toutes les dimensions du développement durable ;

- De construire à partir des stratégies et des processus existants ;

- D’augmenter les liens entre les stratégies à l’échelle nationale et locale ;

- D’intégrer tout cela dans la planification financière et budgétaire ;

- D’effectuer un contrôle rapide pour mieux orienter les processus et identifier les progrès réalisés ;

- D’utiliser des mécanismes de participation effectifs[46].

" Au cours du processus de renforcement du PNUMA, il faut considérer les besoins spécifiques des pays en voie de développement et respecter le principe fondamental de “responsabilités communes mais différenciées”. Les pays développés doivent encourager le transfert de technologies, les nouvelles ressources financières, la formation pour une participation significative des pays en voie de développement à la gouvernance environnementale internationale. " Ce même travail met l’accent sur le besoin d’impliquer la société civile en tant qu’ "acteur important et agent de transformation [47] ".

Fonds pour l'environnement mondial (FEM)

Créé en 1991, le Fonds pour l’environnement mondial est une organisation financière indépendante lancée à l’initiative de gouvernements donateurs, comme l’Allemagne et la France. Il s’agit de la première organisation financière qui se consacre pleinement à l’environnement à l’échelle mondiale. Elle est composée de 177 membres. Ses dons sont destinés à des projets sur la biodiversité, le changement climatique, les eaux internationales, la destruction de la couche d'ozone, la dégradation des sols et les polluants organiques persistants.

Le FEM conserve une structure institutionnelle qui dérive du Programme des Nations unies pour le développement, du Programme des Nations unies pour l’environnement et de la Banque mondiale. Actuellement, le FEM est le mécanisme de soutien financier de quatre conventions environnementales : la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques, la Convention sur la diversité biologique, la Convention sur les polluants organiques persistants et la Convention des Nations unies sur la lutte contre la désertification. Le FEM est financé par les pays qui se sont engagés à aider d’autres pays moins développés dans le cadre de ces conventions. Il canalise ainsi les fonds vers une sélection de projets qui sont élaborés et exécutés par le PNUD, par le PNUE et par la Banque mondiale. Cela étant, si le PNUE et le PNUD ont la responsabilité de coordonner et de gérer les projets, la Banque mondiale est la gestionnaire principale du fonds[48].

Le budget annuel du FEM, 561,10 millions de dollars (USD), est très supérieur à celui du PNUE (85 millions de dollars), mais il ne lui permet pas de faire face à toutes les demandes de gestion environnementale des pays en voie de développement.

Le FEM a été critiqué pour avoir été traditionnellement lié aux intérêts de la Banque mondiale, du moins dans sa première étape dans les années 1990[49] et pour avoir privilégié certains accords multilatéraux relatifs à des régions déterminées, au détriment d’autres[50]. D’aucuns considèrent qu’il est une pièce maîtresse du capitalisme actuel, aussi importante que les politiques d’ajustement structurel des années 1980 et 1990, et qu’il facilite l’émergence d’un “ marché vert ” à l’échelle mondiale. Il s’agit d’ " une adaptation (de la Banque mondiale) à cet ordre mondial émergent, comme réponse à l’apparition de mouvements environnementaux qui se transforment en force géopolitique[51] ". Ainsi, selon Young, il s’agissait pour les gouvernements européens et nord-américain d’offrir un visage au système international d’aide au développement. Les discussions sur la conservation de l’environnement étaient alors marquées par les demandes des pays en développement en faveur d’un transfert financier qui les aiderait à préserver leur environnement. Il était nécessaire de créer un organisme qui puisse répondre à ces demandes, de manière que les pays du Sud signent les trois grandes conventions du sommet de Rio. La plupart d’entre eux ont accepté la création du FEM à condition qu’il soit indépendant de la Banque mondiale et qu’il ait comme priorité le développement durable.

Malgré la profusion et la complexité politique des débats au sein du Fonds, son administration est soumise à des critères économiques de rentabilité, mesurée en coûts et en bénéfices, comme c’est le cas pour toutes les conventions. Il a, par ailleurs, reçu plus de fonds au cours de ses trois premières années d’existence que le PNUE depuis sa création en 1972. Enfin, l’aide versée par le FEM ne constituait pas plus de 1 % de l’aide au développement entre 1992 et 2002 et la dépense annuelle qu’il représente est comparable à la dépense quotidienne militaire nord-américaine[51].

Commission des Nations unies sur le Développement Durable (CNUDD)

Il s’agit d’une institution intergouvernementale qui se réunit deux fois par an pour évaluer les efforts consentis lors du Sommet de Rio. Composée de 53 États membres élus tous les trois ans, la CNUDD a été réformée en 2004 pour faciliter une meilleure implantation de l’Agenda 21. Dès lors, elle s’est réunie deux fois par an, consacrant chaque période de deux ans à un thème en particulier. Ainsi la période 2004-2005 a-t-elle été dévolue au thème de l’eau et la période 2006-2007 au changement climatique. La CNUDD a été critiquée pour son faible impact sur les politiques environnementales des États, la faible implantation, en général et concrètement à l’échelle des États, de l’Agenda 21, selon un rapport du WRI[52]. Par ailleurs, sa mission orientée vers la mise en place d’accords l’a obligée à participer à la négociation et à la planification de ces derniers, ce qui la place fréquemment en situation de conflit avec d’autres institutions, comme le PNUE et l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE)[53].

Les secrétariats

Selon Bauer, Busch et Siebenhüner[54], le caractère fondamental des conventions et accords multilatéraux, en tant que piliers de la réglementation environnementale mondiale émergente, transforme les secrétariats de chacun d’eux en acteurs disposant d’une plus grande influence que celle qui leur est habituellement attribuée, au-delà d’une recherche spécialisée. Cette influence varie toutefois en fonction du secrétariat en question, en fonction de facteurs comme le degré d’efficacité bureaucratique et le leadership, en fonction de sa position, qui peut être plus “ technocratique ” (ou proche de l’exécution stricte des demandes de tous les pays) ou plus “ engagée ” (advocacy approach) en faveur de certains pays touchés, bien que cela puisse le conduire à affronter certains pays développés plus puissants. Concrètement, c’est le cas du secrétariat de la Convention sur la lutte contre la désertification.

Un des aspects organisationnels les plus critiqués, notamment à l’intérieur même du système des Nations unies, en raison du manque de coordination et du chaos qu’il génère, est la multiplication des secrétariats, un par AME, si l’on tient compte de la prolifération croissante de ces accords (45 d’ampleur internationale et plus de 500 en général).

Organisation Mondiale de l’Environnement (OME)

La mondialisation croissante des menaces environnementales a conduit de nombreux acteurs, y compris certains États, à défendre la proposition de création d’une Organisation mondiale de l’environnement dans le cadre des Nations unies, capable d’élaborer des traités et de faire entrer en vigueur des normes internationales. Le PNUE a parfois été considéré comme l’embryon de cette future organisation. On peut trouver de plus amples informations sur cette conception dans le paragraphe consacré aux propositions.

Banque Mondiale

La Banque mondiale influe sur la gouvernance environnementale à travers d’autres acteurs, en particulier le FEM. La Banque mondiale n’a pas un mandat suffisamment défini sur la gestion environnementale, même si elle a incorporé cette thématique dans sa mission. Elle consacre toutefois 5 % à 10 % de ses fonds annuels à des projets environnementaux. La vocation capitaliste de cette institution fait que son investissement se concentre dans des domaines qui peuvent être rentables sous le rapport coût-bénéfice, comme la lutte contre le changement climatique et la protection de la couche d'ozone, tandis qu’elle néglige d’autres aspects comme l’adaptation au changement climatique et la désertification. Son autonomie financière lui permet de d’influer également de manière indirecte sur la production de normes, sur les négociations internationales et à l’échelle régionale[55].

Après avoir été très critiquée dans les années 1980 pour son soutien à des projets dévastateurs qui, entre autres, se soldaient par une déforestation des forêts tropicales, la Banque mondiale a élaboré dans les années 1990 ses propres standards en matière d’environnement, dont l’objectif était de lui permettre de corriger ses actions. Ces standards diffèrent de ceux du PNUE, qui sont censés constituer la référence à suivre, discréditant ainsi cette institution et créant par la même occasion une source de désordre et de conflit au sein de la gouvernance environnementale. D’autres institutions financières, des banques de développement régionales ou le secteur privé... ont également conçu leurs propres standards. La critique n’est pas dirigée contre les standards de la Banque mondiale en eux-mêmes, qui peuvent être considérés comme “ solides ”, selon Najam[56], mais contre leur légitimité et leur efficacité réelle.

Organisation Mondiale du Commerce (OMC)

Le mandat de l’OMC ne comprend pas de principe spécifique sur l’environnement. Tous les problèmes liés à l’environnement sont traités de manière à accorder la priorité aux nécessités commerciales et aux principes du système de l’OMC. Cela donne naissance à des situations conflictuelles. En effet, si l’Organisation mondiale du commerce reconnaît l’existence des AME, elle dénonce le fait que vingt AME entrent en conflit avec ses règles commerciales. Certains AME peuvent en effet permettre à un pays d’interdire ou de limiter le commerce de certains produits si ceux-ci ne satisfont pas les exigences relatives à la protection de l’environnement. Dans ce contexte, si l’interdiction formulée par un pays à l’égard d’un autre concerne deux pays signataires du même AME, le différend peut être résolu en suivant les principes de cet AME, tandis que si le pays affecté par la limitation de son commerce n’a pas signé l’AME, l’OMC demande que le litige soit résolu selon les principes commerciaux de l’OMC, c’est-à-dire en ignorant les conséquences environnementales.

Fonds Monétaire International (FMI)

Le FMI défend sa mission d’aide aux États, aide destinée à encourager leur croissance et leur développement. Pour atteindre cet objectif de croissance, le FMI fait pression sur les États en ce qui concerne plusieurs aspects, dont la réduction des dépenses publiques et l’augmentation des exportations et de l’investissement étranger. Chacun de ces aspects a toutefois des retombées négatives sur l’environnement des pays concernés. Par ailleurs, la réduction des dépenses publiques implique la réduction des dépenses liées à la politique environnementale des États, consacrée à financer des zones protégées, à lutter contre la corruption, à développer la bonne gouvernance et à produire des projets environnementaux[57]. De fait, l’environnement ne constitue pas la priorité du FMI. Cet organisme détient un énorme pouvoir financier à l’échelle mondiale et sa philosophie de stimulation de la croissance encourage le modèle de développement néo-libéral dominant, responsable en partie de la crise environnementale et qui, par conséquent, est de plus en plus remis en question.

D’autres institutions internationales intègrent la gouvernance environnementale dans leur plan d’action, ce sont notamment :

- Le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD), pour la promotion du développement ;

- L’Organisation météorologique mondiale (OMM) qui travaille sur le climat et l’atmosphère ;

- L’Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) pour la protection de l’agriculture, des forêts et de la pêche ;

- L’Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) pour la sécurité nucléaire.

Au total, selon Najam, plus de trente agences et programmes des Nations unies intègrent la gestion de l’environnement dans leur mandat[56]. Cette fragmentation donne lieu à un déficit de coordination, à un échange insuffisant d’informations et à une dispersion des responsabilités. Elle aboutit également à une prolifération des initiatives et se solde, parallèlement, par une rivalité entre elles[57]

États

La gouvernance environnementale à l’échelle de l’État

Le respect des agendas de l’environnement que les différents États du monde ont commencé à développer au cours des dernières années est accompagné de timides tentatives de contrôle mutuel entre États voisins, c’est-à-dire que la gouvernance environnementale apparaît comme un espace d’action idéal pour le développement de mécanismes de coopération entre ces deux niveaux (États et ensemble régional), même si l’essentiel reste à faire. Ces mécanismes sont souvent développés par des entités régionales. L’Union européenne est un exemple d’institutionnalisation avancée de la gouvernance environnementale commune, par le biais d’une coopération à l’échelle des États à partir des différentes institutions et organismes consacrés à l’environnement. Les domaines fondamentaux concernés sont l’observation et la production d’informations, conduites par l’Agence européenne pour l’environnement (AEE), la production de normes et le contrôle de leur mise en place par les États ou les institutions locales.

La participation des États dans la gouvernance environnementale mondiale

La vision différente et souvent contraire qu’ont les États entre eux est une source d’inquiétude, car ce sont les États, concrètement les pays du Nord, qui tirent les ficelles du financement des institutions internationales et qui peuvent freiner ou accélérer les différents processus. Un exemple significatif de ce point de vue est le refus des derniers gouvernements des États-Unis (Bill Clinton et George W. Bush) de ratifier les accords environnementaux les plus importants, ce qui a suscité des tensions avec l’Europe et le Japon, qui faisaient pression pour leur adhésion.

Ces tensions renvoient le problème de la gouvernance environnementale mondiale à son origine, car ces pays sont les principaux donateurs des institutions internationales et contrôlent leur politique. Le refus nord-américain a donc eu des conséquences désastreuses sur la crédibilité et l’application de ces accords. Le système de gouvernance imaginé par les pays du Nord perd en effet de sa légitimité face aux pays du Sud, auxquels on demande d’assumer leurs responsabilités alors même qu’ils assistent à une absence de coopération et de coordination entre les pays donateurs. La persistance des tensions augmente en outre le risque d’une réduction de la coopération entre institutions et d’une suspension des financements.

C’est notamment le cas de la Convention sur la diversité biologique, du protocole de Kyoto ou du PNUD. Le gouvernement de Barack Obama prétend cependant donner une nouvelle tournure à la politique environnementale nord-américaine et bien qu’il ne se soit pas engagé à signer le protocole, l'attitude des États-Unis semble avoir évolué au cours de la conférence des Nations unies, qui a eu lieu à Copenhague en . Ainsi, les États-Unis pourront “ prendre le train en marche ” et participer à la définition de l’accord post-Kyoto qui devrait être négocié.

Entreprises

La gouvernance environnementale des entreprises correspond au pilier environnemental d'une notion plus vaste que l'on appelle responsabilité sociétale des entreprises, qui est l'application des principes du développement durable aux entreprises.

La gouvernance environnementale des entreprises prend en considération la gestion qu’une compagnie a de ses impacts, de ses risques, elle sert à évaluer ses actes et possibilités d’action dans le domaine environnemental. Elle implique de prendre en compte certains aspects fondamentaux dans le développement industriel, qui sont :

- Les valeurs environnementales (vision, mission, principes) ;

- La politique environnementale (stratégie, buts, objectifs) ;

- Les perspectives environnementales (responsabilité, direction, formation, communication) ;

- Les processus environnementaux (systèmes de gestion, initiatives, contrôle interne, surveillance et révision, dialogue entre acteurs, transparence, information et évaluation environnementales) ;

- L’action environnementale (utilisation d’indicateurs fondamentaux d’actions, benchmarking, éco-efficacité, réputation, tolérance, obligations, développement économique)[58]

En pratique, les entreprises cherchent à mettre en conformité leurs sites industriels par rapport à la norme environnementale ISO 14000.

Certaines études, comme celle de White et Klernan[59], indiquent une corrélation entre la bonne gouvernance environnementale des entreprises et la rentabilité financière. Cette corrélation est, selon les auteurs, plus importante dans les secteurs où l’impact environnemental est plus élevé, ce qui est vraisemblablement dû à une plus grande sensibilité de l’opinion publique à l’orientation environnementale de l’entreprise concernée. Cela étant, il n’existe pas encore au sein du système financier une véritable perception de l’importance de la gouvernance environnementale dans les entreprises comme facteur positif pour améliorer le rendement de ces dernières.