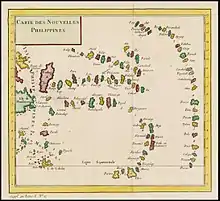

Fais (Micronésie)

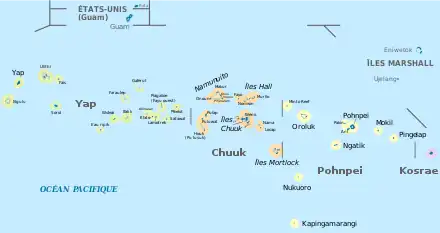

Fais est un atoll surélevé situé approximativement à 87 kilomètres à l'est d'Ulithi et 251 km au nord-est de Yap, dans les îles Carolines dans l'océan Pacifique. Il appartient aux îles extérieures de Yap. Du point de vue administratif, c'est une municipalité de l'État de Yap, dans les États fédérés de Micronésie.

| Fais | ||

Image aérienne de Fais. | ||

| Géographie | ||

|---|---|---|

| Pays | ||

| Archipel | Îles Carolines | |

| Localisation | Océan Pacifique | |

| Coordonnées | 9° 45′ 37″ N, 140° 31′ 15″ E | |

| Superficie | 2,8 km2 | |

| Point culminant | 20 m | |

| Géologie | Atoll surélevé | |

| Administration | ||

| État | Yap | |

| District | Îles extérieures de Yap | |

| Démographie | ||

| Population | 294 hab. (2010) | |

| Densité | 105 hab./km2 | |

| Autres informations | ||

| Fuseau horaire | UTC+10 | |

| Géolocalisation sur la carte : Micronésie

| ||

| Îles dans les États fédérés de Micronésie | ||

De forme oblongue, Fais a une superficie de 2,8 km2 et une altitude maximale de 20 m. Le climat y est de type équatorial, chaud, modérément humide et pluvieux tout au long de l'année. Des périodes de sécheresse peuvent toutefois s'étendre sur plusieurs mois. Elle est régulièrement affectée par des cyclones. L'île possède une flore et une faune diversifiées, notamment des insectes et des oiseaux ; les seuls mammifères que sont les rats, les chiens et les cochons, ont été introduits par l'Homme.

Les premiers humains abordent Fais au cours des IIe – IVe siècles d'après des sondages archéologiques. Les objets découverts illustrent des échanges avec les îles Yap, lesquelles ont pu servir d'intermédiaires dans la transmission de céramiques et de parures en provenance des Palaos, des îles Salomon et des îles Marshall. Les Européens établissent les premiers contacts avec les insulaires dans la première moitié du XVIe siècle. Fais et le reste des îles Carolines passent sous domination espagnole jusqu'en 1885, puis sont intégrées à la Nouvelle-Guinée allemande. En 1914, l'empire du Japon prend possession de la région, occupation régularisée dans le cadre du mandat des îles du Pacifique créé en 1919. Entre 1937 et 1944, les Japonais exploitent du phosphate au centre de l'île. Les forces armées américaines investissent l'île le et à partir de 1947, les États-Unis administrent la région de Micronésie en tant que territoire sous tutelle des îles du Pacifique. Les États fédérés de Micronésie accèdent à l'indépendance en 1986.

La population actuelle parle l'ulithi. La religion pratiquée est le christianisme mais une croyance aux esprits des ancêtres perdure. La population dispose d'une école primaire, d'un dispensaire et de quelques biens électroniques. L'alimentation est fondée sur la pêche (poissons de lagon et de récifs, requin, tortue) et une agriculture traditionnelle de subsistance (patate douce, manioc, aracées, fruits de l'arbre à pain, figue bossue, nono, etc.), très peu de nourriture importée étant consommée. La qualité du tabac produit à Fais est reconnue par la population voisine d'Ulithi. Le territoire de l'île est traditionnellement organisé en un complexe système de parcelles réparties entre les différentes familles. Les zones de pêche sont quant à elles différenciées par deux systèmes géographiques non écrits. L'eau potable est préférentiellement fournie par les noix de coco, l'eau de pluie servant pour l'agriculture. Les puits qui ont été creusés ne sont pas utilisés.

Le tissage du machi, un tissu de fibres végétales teintées aux motifs recherchés, un aspect important de l'identité féminine, a été relancé au début des années 2000 avec la création d'une école spécifique. Ce tissu possédait et possède encore un rôle symbolique très important : il permettait entre autres d'être pardonné d'avoir provoqué une mort accidentelle, jouait un rôle important lors de la cérémonie d'investiture d'un nouveau chef et constituait un cadeau de choix dans le cadre du Sawei, un système de relations hiérarchiques entre les îles Yap et les îles extérieures de Yap.

Les familles sont agnatiques et patrilocales et l'adoption d'enfants est couramment pratiquée pour des raisons sociales, politiques et économiques. Les habitants de Fais sont connus avec ceux de l'atoll d'Ulithi pour offrir un des meilleurs systèmes de soins palliatifs traditionnels au monde.

Géographie

Localisation

Fais est la terre la plus proche (à environ 290 km) de Challenger Deep, le point le plus profond mesuré dans les océans. Elle se situe à 60 km au sud-est des îles de la Tortue, à 87 km à l'est d'Ulithi et à 251 km à l'est-nord-est des îles Yap[1].

L'île est positionnée à l'extrémité ouest de la plaque des Carolines, de mouvement ouest-nord-ouest, et qui se dirige vers la plaque philippine au bord oriental de laquelle sont situées les îles Yap. Fais est apparue à la suite de la rencontre entre ces plaques au Cénozoïque ancien, peut-être plus précisément durant le Miocène, il y a environ 24 millions d'années. Les scientifiques ne savent pas si les deux plaques sont toujours en collision ou si la plaque des Carolines a commencé à passer au-dessous de celle des Philippines. L'île est localisée sur la partie nord de la dorsale des Carolines, séparée de la partie sud par la fosse océanique de Sorol[MC 1].

Géologie et topographie

- récifs

- plage

- falaises

- forêt

- végétation rase

- piste d'atterrissage

- zones d'habitat

De forme oblongue, Fais est un atoll surélevé, une plate-forme de carbonates poreuse d'une superficie de 2,8 km2 et d'une altitude maximale de 20 m, qui a peut-être émergé il y a 20 millions d'années[2] - [MC 2] - [PR 1]. Un récif frangeant fait le tour d'environ les deux tiers de l'île et délimite un étroit lagon n'offrant donc qu'une faible faune marine. Ce récif est absent au nord-est et au sud-ouest, zones où la côte, ordinairement sous forme de plages de sable, s'élève en falaises[R 1] - [PR 1]. Celles-ci sont percées de grottes formées par des écoulements anciens d'eau douce, et d'où la nappe phréatique s'épanche encore[Z 1].

Climat

Le climat sur Fais est équatorial, chaud (27 °C en moyenne), modérément humide et pluvieux tout au long de l'année. La température est relativement uniforme tout au long de l'année : elle s'établit entre 30 et 34 °C à midi et tombe à 22 à 25 °C la nuit. La pression atmosphérique normale s'établit entre 1 000 et 1 013 hPa. L'île se trouve dans une région soumise à des vents constants avec une pluviométrie moyenne annuelle élevée (environ 3 000 mm), sous forme d'intenses pluies de courtes durées. De début décembre à avril ou mai, les vents viennent du nord-est, et de fin juillet à fin septembre du sud-ouest. Ils sont alors plus chargés d'humidité. Les intersaisons comportent des jours plus calmes. La quantité d'eau de pluie peut baisser d'au moins 23 % les années de sécheresse liées au phénomène El Niño. Une absence presque totale de précipitations peut s'étendre sur quatre mois. L'île est affectée par des tempêtes tropicales qui peuvent se transforner en cyclones entre avril et novembre[KR 1] - [MC 3] - [3] - [I 1].

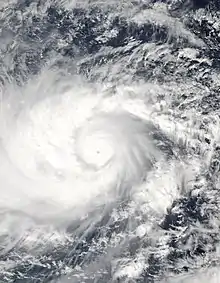

Cyclones et tempêtes tropicales

Des cyclones tropicaux majeurs, également appelés typhons, touchent l'île tous les 10 à 12 ans depuis au moins le milieu du XIXe siècle et occasionnent des destructions[KR 2] - [MC 4]. Ils provoquent la chute des noix de coco et endommagent les systèmes de récupération d'eau de pluie, tous deux utilisés pour la consommation humaine[MC 4]. Le premier cyclone tropical renseigné par les sources écrites et ayant atteint l'île est daté du [KR 1].

Le , le cyclone tropical Lupit passe à 50 km au nord-est de Fais avec des rafales atteignant environ 185 km/h à 200 km/h et environ 10 cm de pluie. Des vagues de 4,2 à 5,5 m ont frappé les côtes de Fais et provoqué une grave érosion des plages et les embruns ont contaminé les réservoirs d'eau. Le cyclone a également endommagé ou détruit la plupart des toits et certains réservoirs ne rendant possible la collecte de l'eau de pluie qu'avec des moyens de fortune. Il a dépouillé les cocotiers de leurs fruits et détruit les cultures de subsistance, ne laissant que quelques jours de réserve[MC 4] - [4].

Le , le typhon Sudal passe à 65 km au sud-sud-est de Fais avec une vitesse maximale des vents de 177 km/h. Il a provoqué d'importants dégâts similaires à ceux du passage de Lupit[5]. Il s'y est ajouté une crise économique pendant quatre mois du fait de la panne du cargo transportant des biens de secours, les magasins ayant souffert de pénuries de stocks. Le prix du riz a ainsi triplé et les habitants ont dû leur subsistance à la nourriture traditionnelle (tubercules, poissons du lagon, jus d'agrumes, extraits d'agrumes, etc.)[N 1]. En 2010, une enquête révèle que les modifications environnementales liées aux changements climatiques sont une préoccupation pour les habitants même si elle est moindre que sur d'autres îles moins élevées[N 2]. Quelques jours après le passage du typhon, un petit avion civil a été envoyé sur Fais par l'Agence fédérale des situations d'urgence des États-Unis pour apporter quelques secours[6].

Le cyclone Nanmadol passe le à 89 km à l'ouest-nord-ouest de Fais et déshabille la plupart des arbres de leurs fruits[7]. Les dégâts sont identiques pour une tempête tropicale ayant touché l'île le [8].

Le , le typhon Maysak passe à 89 km au nord-ouest de Fais. Le phénomène météorologique est alors à son maximum d'intensité et a atteint la catégorie 5 de l'échelle de Saffir-Simpson (super-typhon). À Fais, alors que des rafales à plus de 280 km/h étaient prévues, la vitesse du vent a finalement atteint jusqu'à environ 260 km/h[9] - [10] - [Z 2] - [11] soufflant tout de même des maisons[Z 3] et provoquant une élévation du niveau de la mer[Z 4]. La population a cherché refuge dans des bâtiments en béton comme l'église et l'école[Z 3]. L'état d'urgence est déclaré dans l'État de Yap par le gouverneur Tony Ganngiyan le [W 1]. Quelques jours après le passage du typhon, le Bureau de l'environnement et de la gestion d'urgence des États fédérés de Micronésie déclare avoir besoin de rations alimentaires pour les trois à six prochains mois pour Fais en raison de la destruction des cultures. Les réservoirs d'eau ont été endommagés par la tempête ou contaminés par de l'eau salée, l'eau potable est donc dans un premier temps fournie par une pompe alimentée par la Pacific Aviation Mission[Z 3] - [Z 5] - [Z 6] - [W 2]. Quelques jours plus tard, un puits fonctionnant avec un panneau solaire offre une eau nécessitant d'être bouillie pour la consommation[Z 2]. Un second typhon moins puissant (Noul), ne provoquant que des dommages mineurs à Fais — il n'est alors qu'une tempête tropicale — ainsi que dans l'ensemble du pays, au soulagement des officiels du gouvernement fédéral, passe début mai à proximité de l'île[Z 7] - [Z 8] - [8]. Durant les deux années suivantes, l'Agence des États-Unis pour le développement international finance la reconstruction de maisons[Z 9] et fournit une aide financière pour aider à l'alimentation et à la reconstruction[Z 10]. Des dons privés sont également recueillis par l'association FUNSO (Fais Ulithi Ngulu Sorol Organization) créée pour l'occasion afin d'en assurer la redistribution en partenariat avec l'association américaine Habele[Z 11] - [Z 2] - [12]. En , dans le cadre de son opération annuelle Christmas Drop l'armée américaine parachute des boîtes contenant des livres, de la nourriture en conserve et des articles comme des filets de pêche pour « aider les insulaires à maintenir leur mode de vie en grande partie basé sur l'économie de subsistance[note 1] ».

Environnement

Dans le cadre d'un plan de gestion environnemental géré par le gouvernement des États fédérés de Micronésie, différents services gouvernementaux des États-Unis et le Programme des Nations unies pour le développement, l'atoll est intégré ainsi que les îles Yap, et les atolls d'Ulithi, Fais et Faraulep, à l'écorégion de la forêt tropicale sèche de Yap. Le programme a pour objectif la conservation et l'amélioration des systèmes écologiques marins, terrestres et d'eau douce et de leur diversité tout en répondant aux besoins humains[W 3].

Flore terrestre

Au début du XIXe siècle, Fais est décrite par le naturaliste Adelbert von Chamisso comme celle ayant le sol le plus riche et la flore la plus luxuriante de toutes les Carolines[Z 13]. Cependant, une grande partie de la forêt d'origine ainsi que le plateau central ont été dévastés par l'exploitation minière extensive menée dans les dernières années de l'administration japonaise, entre 1937 et 1944[B 1] - [Z 14]. Environ 45 % de l'île ont été affectés[MC 5]. La forêt a depuis été supplantée par le maquis, des forêts secondaires, des prairies et des terres agricoles[B 1]. Les fragments de forêt conservés se situent le long du bord des falaises circonférentielles de calcaire corallien de l'île. Ils forment une ceinture de forêt basse et dense largement dominée par Barringtonia asiatica[FE 1] - [B 1]. Ce dernier se mélange du côté intérieur des terres avec des arbres et arbustes, principalement Premna serratifolia — appelé localement iar[CF 1] —, Hibiscus tiliaceus, Pipturus argenteus, Melochia compacta, Ficus tinctoria et Morinda citrifolia. Du côté de la mer, il cohabite avec des bouquets de Pandanus tectorius insérés dans un étroit cordon d’Heliotropium foertherianum et de Scaevola taccada. En bord de falaise, il y a une présence massive de Pandanus dubius. Des touffes d'herbacés de type Fimbristylis cymosa et Hedyotis albidopunctata s'accrochent aux irrégularités des falaises[FE 1].

Fleurs de Barringtonia asiatica.

Fleurs de Barringtonia asiatica..jpg.webp) Fleurs de l’Hibiscus tiliaceus.

Fleurs de l’Hibiscus tiliaceus. Heliotropium foertherianum.

Heliotropium foertherianum. Nono à maturité.

Nono à maturité. Fleurs de Scaevola taccada.

Fleurs de Scaevola taccada.

Certains tronçons de la côte en face de la forêt, zones de terrasses soumises aux embruns et érodées, comportent une végétation herbacée clairsemée et de faible hauteur composée d’Heliotropium anomalum, d’Hedyotis albidopunctata, de Fimbristylis cymosa, de Melanthera biflora et de Paspalum distichum[FE 2]. Les zones les plus avancées sont parfois nues mais généralement couvertes de Sporobolus farinosus[FE 3]. L'intérieur du plateau, les bancs de sable à la base des falaises et les pentes arrière des plages sont utilisées pour l'agriculture, la plupart du temps des plantations de cocotier et d'arbre à pain auxquelles se mêlent Hibiscus tiliaceus, Morinda citrifolia, Calophyllum inophyllum, Premna serratifolia, Ochrosia oppositifolia, Aidia cochinchinensis, Syzygium aqueum et Syzygium samarangense. Le bananier, le papayer et Tacca leontopetaloides sont communément cultivés de même que, dans certaines zones du plateau non boisées, la patate douce, le manioc, le tabac et le taro géant des marais[FE 1] - [Z 15]. Les sommets des plages en deçà des cocotiers présentent un tapis dense de Vigna marina et de Triumfetta procumbens[FE 3]. Trois espèces d’Araliaceae (Polyscias guilfoylei, Polyscias scutellaria et Polyscias fruticosa) sont utilisées pour former des haies[FE 4]. La présence de plants de bambou importés des îles Yap est documentée par Adelbert von Chamisso en 1815-1817[Z 13], mais il n'en reste plus de trace.

Heliotropium anomalum variété argenteum.

Heliotropium anomalum variété argenteum. Fleurs de Melanthera biflora.

Fleurs de Melanthera biflora. Polyscias scutellaria.

Polyscias scutellaria. Taro géant des marais.

Taro géant des marais.

Faune

Un total de cinquante-six espèces d'insectes sont identifiées. Ce sont une sauterelle (Phisis willemsei[M 1]), six coléoptères (Caccodes marquesanus, Prionocerus caeruleipennis[M 2], Laius palauensis[M 3], Bradymerus faraulepensis[M 4]), dont une chrysomèle (Brontispa mariana[M 5]) et une coccinelle (Telsimia nitida[M 6]), deux cicadelles (Cicadulina bipunctella[M 7], Orosius argentatus[M 8] - [M 7]), un cercope (Lallemandana phalerata[M 9]), dix-sept diptères (Chrysosoma molestum[M 10], Dacus frauenfeldi[M 11], Dasyrhicnoessa phyllodes[M 12], Homoneura prisca, Homoneura acrostichalis[M 13], Limnophora piliseta, Dichaetomyia vicaria, Musca domestica[M 14], Lophoteles plumula[M 15], Melanagromyza phaseoli, Ophiomyia cornuta, Pseudonapomyza spicata[M 16], Parasarcophaga knabi[M 17], Telostylinus gressitti, Mimegralla albimana[M 18]) dont deux nématocères (Thrypticomyia arachnophila, Trentepohlia poliocephala[M 19]), deux psoques (Valenzuela kraussi, Lobocaecilius fennecus[M 20]), cinq punaises (Cyrtopeltis nicotianae, Creontiades pacificus[M 21], Nysius caledoniae, Nysius pulchellus, Pachybrachius pacificus[M 22]), deux cochenilles (Icerya aegyptiaca, Dysmicoccus boninsis[M 23]), six fulgores (Romabenna praetor, Myndus indéterminé, Ugyops kinbergi palauana, Sogatella kolophon, Kamendaka lar, Swezeyia polyxo[M 24]). L'île compte également huit libellules (Anaciaeschna jaspidea, Anax guttatus, Diplacodes bipunctata, Neurothemis terminata, Pantala flavescens, Rhyothemis phyllis, Tholymis tillarga, Tramea transmarina) vivant principalement près des cuves en béton utilisées pour la culture des aracées[Z 15], et cinq papillons (Euchrysops cnejus, Lampides boeticus, Zizula hylax, Euploea eunice, Hypolimnas bolina)[Z 16].

Mimegralla albimana.

Mimegralla albimana..JPG.webp) Neurothemis terminata.

Neurothemis terminata. Tramea transmarina.

Tramea transmarina. Lampides boeticus.

Lampides boeticus. Zizula hylax.

Zizula hylax.

Une espèce de scorpion est identifiée (Liocheles australasiae[M 25]). Les reptiles sont représentés par onze espèces : six scinques (Emoia caeruleocauda, Emoia jakati, Eugongylus albofasciolatus, Lamprolepis smaragdina, Lipinia noctua, une espèce d’Eutropis), quatre geckos (Gehyra mutilata, Gehyra oceanica, Lepidodactylus moestus, une espèce peut-être inédite de Lepidodactylus) et un varan (Varanus indicus)[B 2]. Celui-ci aurait été introduit par les Japonais au début du XXe siècle[B 3]. Des tortues se rencontrent dans les eaux avoisinantes et viennent de temps en temps à terre[B 3].

Emoia caeruleocauda.

Emoia caeruleocauda. Lamprolepis smaragdina.

Lamprolepis smaragdina. Lipinia noctua.

Lipinia noctua._from_Barangay_Dibuluan_-_ZooKeys-266-001-g046.jpg.webp) Gehyra mutilata.

Gehyra mutilata. Varanus indicus.

Varanus indicus.

L'île abrite plusieurs oiseaux de mer (Phaéton à bec jaune, Frégate du Pacifique, Frégate ariel, Noddi brun, Gygis blanche), des oiseaux côtiers migrateurs (Pluvier bronzé, Pluvier de Leschenault, Chevalier arlequin, Chevalier de Sibérie, Courlis corlieu), un oiseau terrestre (Stourne de Micronésie) et le coq (Gallus gallus), introduit entre et apr. J.-C.[SI 1] - [IS 1].

Frégate du Pacifique.

Frégate du Pacifique. Noddi brun.

Noddi brun. Gygis blanche.

Gygis blanche. Pluvier de Leschenault.

Pluvier de Leschenault. Stourne de Micronésie.

Stourne de Micronésie.

L'île ne comporte pas de mammifères durant le Pléistocène si ce n'est des rats et des chauves-souris[IS 2]. Une espèce de chauve-souris du genre Pteropus est encore rencontrée sur l'île, mais son identification spécifique reste à être précisée[Z 17]. Des cochons et des chiens ont été introduits par l'homme depuis environ apr. J.-C., voire peut-être apr. J.-C., depuis les Philippines, l'Indonésie ou la Mélanésie du Nord, ou peut-être, pour les chiens, des îles Caroline orientales. Ces populations étaient abattues jeunes, peut-être, dans le cas des cochons, par manque de nourriture suffisante pour les élever jusqu'à l'état adulte. Elles paraissent avoir été consommées de temps à autre, peut-être lors de certains évènements[IS 3]. Lors de sa visite de l'île en 1909, l'allemand Krämer compte de nombreux rats, aucun chien, mais trois cochons et des poules pour l'alimentation[KR 3].

Histoire

Une origine mythique

D'après un mythe connu à Fais, variation d'un mythe polynésien, Motikitik, fils d'une femme nommée Lorop, découvre un jour que sa mère utilise une formule magique pour descendre secrètement en un lieu, sous et au-delà de la mer, y chercher de la nourriture pour ses deux frères et lui-même. Il la suit un jour par-delà les profondeurs, en utilisant cette même formule, et s'y transforme en oiseau, ce dont elle s'aperçoit. Elle lui déclare alors qu'à la suite de son acte elle va maintenant mourir et lui donne des instructions pour son enterrement. Les deux autres frères ne la prennent pas au sérieux. Mais un jour que ces derniers partent pêcher, Lorop meurt et Motikitik l'enterre en ce lieu, sous la mer, comme convenu. Plus tard, il part pêcher avec ses frères et, alors que son hameçon s'est coincé, à l'endroit où repose le corps de sa mère, en tirant il réussit à élever une île du fond de l'océan, Fais. Ses frères contestent son droit à la terre ainsi pêchée mais l'esprit de leur mère donne raison à Motikitik, le seul à avoir démontré sa piété filiale en l'enterrant[Z 18] - [KR 4].

Par la suite, selon les habitants de Fais, Motikitik perd son hameçon en partant de Fais pour rejoindre l'atoll d'Ulithi. Un habitant de Falalop, proche de cet atoll, le retrouve et le ramène aux îles Yap, sachant son pouvoir merveilleux, mais le perd également. Découvert par la femme d'un chef de ces îles, elle le ramène au village de Gatschapar (Gachpar dans la municipalité de Gagil) et elle l'y confie à un prêtre. Selon la tradition, connue sur plusieurs îles, si cet hameçon est perdu ou détruit, Fais est engloutie au fond de l'océan pour revenir d'où elle vient. Pour cette raison, il est dit que les gens de Fais vivent dans la peur de Yap et qu'ils souffrent de rester sous son emprise[Z 18].

Les hypothèses scientifiques

L'archéologue Michiko Intoh propose à la fin des années 1990 deux hypothèses. La première, qui a la faveur de la scientifique, est un déplacement depuis les îles Yap, à la lueur des vestiges archéologiques, d'un petit groupe humain qui adopte dans un second temps un langage venant de l'est, d'une nature totalement différente de celui de Yap. Une deuxième hypothèse, basée sur l'étude linguistique, propose une provenance depuis l'est du Pacifique des premières populations qui s'intègrent à des réseaux d'échanges avec les îles Yap[Z 19]. La première hypothèse ne convainc pas Paul Rainbird qui, en 2004, remarque que Fais est occupée bien après les îles voisines situées à l'ouest. Il pense que l'arrivée précoce des hommes à Fais tient à ce que la très grande majorité des atolls plus à l'est, qui ne sont occupés que quelques centaines d'années plus tard, n'étaient pas encore suffisamment émergés pour accueillir une population humaine[PR 2]. Quelques années plus tard, en 2011, Michiko Intoh ne propose plus qu'un mouvement humain en provenance de l'est conformément à l'approche linguistique, le mobilier archéologique témoignant des échanges avec l'ouest[Z 20]. Une étude des dermatoglyphes parue en 1972 n'a pas permis de distinguer des autres populations d'Océanie les populations d'Ulithi et de Fais, associées dans un même groupe par les chercheurs car partageant la même langue[Z 21].

L'occupation préhistorique d'après les fouilles archéologiques

Des sondages archéologiques réalisés en 1991, en 1994 et en 2005, près du village de Faliyow, ont permis la découverte de plusieurs niveaux de sols attestant d'une présence humaine comprise depuis les IIe – IVe siècles[Z 20] - [I 2].

L'île ne possède pas de gisements d'argile et les céramiques nécessaires aux activités culinaires ont donc été importées. Les fouilles ont fourni, dès les niveaux les plus anciens, de nombreux tessons de céramique fabriquée aux îles Yap et quelques tessons de céramique des Palaos résultant peut-être d'échanges avec Yap. L'évolution dans le temps des types de céramique produits aux îles Yap est identique à celle observée à Fais, démontrant des contacts très rapprochés[Z 22] - [Z 23] - [Z 24] - [I 3]. Les fouilles ont également mis au jour des pierres en schiste vert en provenance des îles Yap. Elles étaient probablement utilisées, après chauffe, pour faire bouillir l'eau[Z 23]. Des herminettes obtenues avec une coquille du genre Tridacna sont attestées depuis l'origine de l'occupation humaine. Celles en coquille du genre Cassis sont connues à partir de 800[I 2]. Des tiges de leurre de pêche à la traîne et des hameçons en os ou en carapace de tortue ont pour certains été fabriqués sur place. D'autres datés entre 450 et 750 et entre 1050 et 1400 proviennent des îles Salomon ou des îles Marshall[I 4]. Des ornements — un bracelet et un pendentif — en coquillage majoritairement du genre Tridacna, mais aussi des genres Cassis et Spondylus ont été retrouvés, de même que des fragments de carapace de tortue travaillés, des dents de requin percées, des ossements d'oiseaux consommés, etc., et, dans un niveau daté entre 1000 et 1200, de la gomme d'un arbre courant aux Philippines[Z 23] - [I 2].

Des plates-formes de débris de corail, légèrement surélevées, pour permettre un bon drainage, et correspondant à l'emplacement d'anciennes habitations sont observables à Fais. Elles appartiennent à un modèle qui pourrait être originaire des îles Yap. Elles sont entourées, comme les maisons actuelles de Fais, de pavés de corail blanc usés par l'eau. Des fosses de cuisson avec des grappes de corail brûlées ont été identifiées[Z 25] - [I 5].

Nombre de vestiges archéologiques attestent, depuis les débuts de l'occupation humaine à Fais, d'intenses courants commerciaux entre cette île et Yap. Mais, ce constat est valable entre les Carolines centrales et Yap[Z 26] - [IS 4]. Étrangement, aucun objet n'illustre des contacts avec les îles Truk et Pohnpei[Z 23].

Quatorze corps correspondant à huit adultes dont six femmes, à un juvénile et à cinq enfants sont datés entre 1300 et 1600. Les squelettes portent les marques d'un mode de vie plutôt actif et physique et d'une santé médiocre. Deux individus portent les traces d'une maladie tréponémique, probablement le pian, et l'émail des dents de la plupart des sujets est révélateur d'une mauvaise nutrition ou d'une maladie ainsi que d'une mauvaise hygiène buccale[Z 27]. Les défunts ont été enterrés avec divers objets : ce sont de petites perles en coquille, des perles en verre d'origine chinoise ou vénitienne et ayant peut-être transité par les Philippines, des bracelets en coquille de Tridacna et de Trochus, un hameçon en coquille[I 6].

Plusieurs des sols fouillés présentent un faciès géologique correspondant au résultat de l'érosion de sols communément associée à de l'agriculture[SI 2]. Celle-ci fut particulièrement intense dès l'origine[I 2]. Des os de rats originaires d'Asie de l'est (Rattus tanezumi), dès les niveaux les plus anciens, attestent de l'introduction d'animaux domestiques depuis l'ouest[SI 2] - [Z 23]. Peut-être est-ce l'origine des ancêtres des cochons (Sus scrofa domesticus) et des chiens dont des ossements ont été retrouvés et pour lesquels l'analyse de dents par mesure des ratios d'isotope du strontium indique qu'ils ont grandi sur Fais et ont été pour certains nourris avec du poisson[Z 19] - [Z 28]. Les ossements d'oiseaux correspondent à quatorze espèces d'oiseaux de mer, cinq espèces d'oiseaux côtiers migrateurs, quatre espèces d'oiseaux terrestres et une espèce de volaille introduite (Gallus gallus). Neuf espèces d'oiseaux de mer et trois d'oiseaux terrestres ont depuis disparu de l'île[SI 1]. Le coq, originaire du sud-est de l'Asie, est consommé dès l'origine sur l'île mais sa présence est plus importante par la suite[SI 3]. D'après des analyses d'ADN, une nouvelle population de coq arrive entre 1340 et 1470. Elle pourrait être liée à des changements culturels à l'œuvre sur les îles Yap et ayant influencé la population de Fais. Ils se traduiraient par exemple par l'utilisation de grattoirs confectionnés dans des mollusques du genre cassis et un nouveau de type de céramique yapaise. Une autre hypothèse est l'introduction de ces animaux depuis la Polynésie[Z 29]. L'origine est-asiatique du cochon, du rat et de la première population de coq, la présence du chien beaucoup plus courante à l'ouest qu'à l'est de Fais, peut-être pour des raisons culturelles, et la rareté de l'attestation de ces quatre animaux pour des périodes anciennes en un même lieu, pourrait être révélatrice de l'importance de Fais dans les relations entre l'ouest et le centre-est de la Micronésie[Z 30].

L'étude des restes de poisson, couplée à d'autres sources d'informations, amènent Rintaro Ono et Michiko Intoh à proposer une pêche régulière mais peu soutenue des espèces côtières, du fait de l'environnement récifal limité, et donc une exploitation intensive des espèces en pleine mer, notamment le requin, les Serranidae (dont le mérou) et entre 400 et 800 le thon. Ces trois espèces sont les poissons les plus péchés à Fais depuis les débuts de l'occupation humaine. Après 800, la proportion de thon diminue sans doute pour des raisons climatiques. La pêche du requin et du mérou est beaucoup plus importante que partout ailleurs en Micronésie mais aussi en Polynésie et celle du thon est comparable à celle pratiquée en Polynésie. La taille des poissons indique une prédominance du requin et du thon comme source de protéine[Z 20]. Dans des niveaux datés entre 1300 et 1800, les coquilles consommées ou collectées dans des inhumations indiquent un ramassage autour des récifs de corail[Z 31].

Des premiers contacts avec les Espagnols jusqu'à l'indépendance des États fédérés de Micronésie

.tif.jpg.webp)

Le , une expédition espagnole dirigée par Álvaro de Saavedra s'arrête sur un groupe d'îles qu'il nomme las Islas de los Reyes (les « îles des Rois Mages » en français). Cet ensemble correspondrait aux îles Yap et à Fais[H 1] - [Z 32]. Cette identification n'est pas partagée par Paul Rainbird qui attribue la première visite de Fais, quatorze ans plus tard, le 22 ou , à l'espagnol Ruy López de Villalobos qui y est accueilli en espagnol par des insulaires : la population locale s'approche des navires dans des canots et salue les marins avec des « Buenos días matelotes[Z 33] - [PR 3] ! » Cela pourrait être la résultante de la visite antérieure d'Álvaro de Saavedra ou de contacts avec des navires espagnols en provenance des Philippines[H 2] - [Z 34] - [PR 3]. En 1808 ou 1809, le commerçant espagnol Jose Maria Fernandez qui souhaite atteindre les Palaos pour s'y fournir en holothuries arrive à Fais par erreur[Z 35]. Par la suite, l'expédition de l'explorateur Otto von Kotzebue, en 1815-1817, avec à son bord Adelbert von Chamisso y débarque[Z 13], alors que Jules Dumont d'Urville qui arrive en vue de cette terre le ne fait que passer à proximité. Il la nomme Astrolabe avant de lui attribuer le nom de Feis, renseigné par le capitaine Lütcke que les insulaires l'appellent ainsi[Z 36]. En de la même année, Louis Legoarant de Tromelin l'observe[KR 5] - [Z 37].

Les îles Carolines sont sous domination espagnole du XVIe siècle jusqu'à la fin du XIXe siècle, mais la plupart des communautés des îles de l'actuel État de Yap n'ont que peu de contacts avec les Européens et vivent en toute indépendance. En 1885, à la suite d'un conflit entre l'Espagne et l'Allemagne, l'arbitrage de Léon XIII en confirme la possession à l'Espagne contre des avantages commerciaux pour l'Allemagne[Z 38]. Celle-ci acquiert ces îles en 1899 et les intègrent à la Nouvelle-Guinée allemande[Z 39] - [Z 40]. Au début de la première guerre mondiale, en 1914, l'Empire du Japon occupe la zone[Z 41]. Cette occupation est légalisée dans le cadre du Mandat des îles du Pacifique créé en 1919 par la Société des Nations[Z 42]. Le phosphate de l'île est exploité par les japonais entre 1937 et 1944[Z 14].

_on_27_January_1943.jpg.webp)

L'histoire de l'île durant la Seconde Guerre mondiale et le ressenti de la population — interloquée et effrayée — sont connus par un chant composé après la guerre. Durant cette période, Fais est défendue par des forces navales japonaises stationnées sur l'île et un champ de mine est installé sur le plateau. De jeunes hommes sont envoyés sur les îles Yap afin d'y travailler aux défenses contre les bombardements américains[Z 43]. Un sous-marin américain, le USS Drum tire sur les installations japonaises de l'île le [13]. Un contact avec un navire de reconnaissance américain a lieu le . Par la suite, l'île est bombardée par les navires américains et la population ne peut se réfugier que dans des abris de fortune. Des forces armées investissent l'île avec des véhicules amphibies le [Z 43]. Un détachement de huit Japonais tombe à la suite d'un bref et inutile affrontement. Ce sont les derniers à être tués à terre dans l'Océan Pacifique[14]. Le , les insulaires sont rassemblés devant la maison du chef suprême de l'île pour y assister à la levée du drapeau américain[Z 43].

Fais ainsi que l'ensemble des îles Carolines passent sous le contrôle des États-Unis qui, en 1947, les administrent en tant que Territoire sous tutelle des îles du Pacifique dans le cadre d'un mandat de l'ONU. Le , un Boeing B-29 Superfortress américain en détresse amerrit près de Fais. Les dix membres d'équipage sont accueillis par les insulaires, après le don de cadeaux au chef Mahol. Ils l'informent également de la capitulation du Japon. Les aviateurs sont récupérés le lendemain par une opération de secours[15] - [16]. En 2002, des tôles de métal issues de cet avion sont encore utilisées dans des maisons, pour y découper des couteaux, des cuillères ou d'autres outils, pour constituer un four pour y faire sécher le coprah destiné à l'exportation, un pneu protège une plante, du tissu provenant de l'intérieur de la coque de l'avion est réutilisé pour les lignes de pêche et des ampoules en verre sont employées comme bols pour le service de la table[16].

Les États fédérés de Micronésie accèdent à l'indépendance en 1986[Z 44].

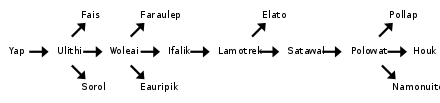

Une île anciennement intégrée aux échanges économiques

La documentation archéologique illustre la présence de nombreux échanges avec les îles Yap depuis les débuts de l'occupation humaine. Au début du XXe siècle, Augustin Kraemer témoigne également des nombreux échanges[KR 6]. Fais a été intégrée au sawei, système de relations hiérarchiques entre les îles Yap et les îles extérieures de Yap, qui a fonctionné pendant cinq siècles avant que les colons allemands puis japonais n'interdisent les voyages inter-îles. Bien que les yapais n'aient eu qu'une hégémonie réelle très limitée sur ces îles, ce système fournissait des avantages appréciables pour l'ensemble des parties[Z 45] - [RL 1]. Du fait de leur proximité avec les îles Yap, Ulithi et Fais bénéficiaient d'un statut spécial. Beaucoup d'îles entretenaient des relations avec une île, à l'ouest, qui lui était supérieure et une ou plusieurs autres, à l'est, qui lui étaient inférieures. Tous les deux ou trois ans, des échanges de biens tels que des tissus ou des produits alimentaires marquaient la reconnaissance de ces relations[Z 45] - [RL 2]. La valeur accordée aux tissus était corrélée à leur complexité : un bateau ne partait donc jamais vers les îles Yap sans machi, un tissu de fibres végétales aux motifs recherchés[RL 2] - [Z 46]. Au début du XXe siècle, l'atoll d'Ulithi prélevait une taxe annuelle sur les bateaux de Fais[KR 6].

Les contes narrés dans l'atoll d'Ulithi mentionnent à plusieurs reprises Fais, indice d'échanges fréquents avec l'île[L 1]. D'autres échanges ont également eu lieu avec d'autres îles. Ainsi en 1697, 29 Micronésiens ayant quitté Fais pour Lamotrek arrivent à Samar aux Philippines, poussés par une tempête[H 3]. En 1963, six hommes d'Ulithi partant pour Fais sont pris dans un typhon et finissent également par débarquer à Samar[Z 47]. Dans ces deux cas, les marins ont pris la décision de cesser de rechercher à gagner leur destination pour se replier en un lieu sûr dont ils connaissent la localisation[LU 1]. Les marins utilisent des moyens mnémotechniques, basés sur l'imaginaire, et font intervenir des récifs, des îles et des étoiles. Ces récits sont adaptés par les hommes, en fonction notamment de la localisation de leur lieu de vie[Z 48].

Un point de départ pour l'émigration

Une circulation des hommes a également existé à partir de Fais. D'après un mythe des habitants de l'île d'Hatohobei à Palaos, 1 230 km au sud-ouest de Fais, leur île aurait été peuplée par des insulaires de Fais, qui dans cette histoire prend le nom de Mog Mog. Des études ethnographiques indiquent une parenté culturelle et de langue entre les habitants de ces deux îles. Des histoires de voyages entre ces deux terres sont encore racontées par des anciens au début des années 2000. L'époque de ce peuplement pourrait être datée vers 1700[W 4] - [17] - [Z 49].

D'après un autre conte, des insulaires de Fais émigrent sur Mogmog dans l'atoll d'Ulithi, probablement au début du XIXe siècle, et y donnent naissance au clan d'ascendance matrilinéaire Hamakrang. En 1949, la plupart des 25 personnes s'en réclamant descendent d'une femme nommée Thalalmar[L 2].

Toponymie

.svg.png.webp)

Fais a été dénommée Feis ou Feys, dès 1721, ou Pais ou Paiz, dès 1697[Z 50] - [Z 36] - [KR 7]. Elle apparaît sous la dénomination île de Fais dans un atlas en langue française publié en 1826[Z 51]. En 1828, elle reçoit de Jules Dumont d'Urville les noms successifs d'île Astrolabe d'après le nom de son navire puis de Feis, renseigné qu'il s'agit du nom employé par les insulaires[Z 36]. Le passage à proximité de Louis Legoarant de Tromelin, la même année, lui vaut d'être parfois renseignée sous le nom de Tromelin ou Tromlin island[KR 5]. Elle est encore dénommée Fuhaesu ou Huhaesu durant l'occupation japonaise[C 1] - [Z 52]. Dans les îles Yap, l'île est nommée Voeêi[KR 7].

Le toponyme Fais vient du terme ulithi Fai signifiant pierre, à cause de son aspect rocheux. Il se prononce comme le mot allemand Eis (glace en français), précédé de la lettre « F »[KR 7]. L'île est appelée Faiss en woléaïen[Z 53].

La toponymie interne à Fais, selon une source datée de 1937, concerne essentiellement les zones côtières, l'intérieur de l'île étant dénommé Lūel. Les plages et zones de falaises sont différencées par des rochers et autres points marquants du trait de côte[KR 8]. La population s'organise en trois villages contiguës le long des 600 m de la rive méridionale[R 1] : Yiludow, Lecucuy et Faliyow[MC 6].

Administration

Fais est une municipalité de l'État de Yap, dans les États fédérés de Micronésie. Elle est dirigée par trois chefs, un par village, dont l'un est le chef suprême de l'île[KR 9] - [16] - [RL 3]. En 1937, le chef principal est celui du village de Lecucuy, car c'est le plus peuplé[KR 9].

Dans le cadre des élections législatives internes à l'État de Yap, la municipalité constitue avec celles de Ngulu, d'Ulithi et la municipalité inhabitée de Sorol le troisième district électoral. Ce district élit pour quatre ans un sénateur au scrutin uninominal majoritaire à un tour[X 1] - [X 2]. Au niveau national, l'ensemble de l'État de Yap élit un sénateur au mandat de deux ans et un sénateur au mandat de quatre ans pour le Congrès des États fédérés de Micronésie[Z 54].

- Situation de Fais

Population et société

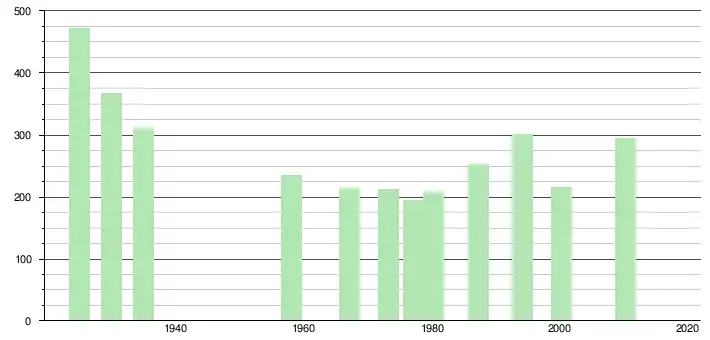

Démographie

Les villages Yiludow, Lecucuy et Faliyow sont, en 2007, respectivement habités par 67, 116 et 128 habitants[MC 7]. Le dernier recensement en 2010 dénombre 294 habitants[X 3]. En 2007, une centaine de personnes originaires de Fais vivent dans les îles Yap[RL 4].

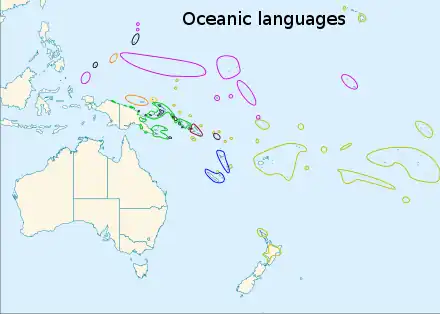

Langue

La langue parlée à Fais est l'ulithi, une langue océanienne du sous-groupe des langues micronésiennes de la sous-famille chuukique[18]. Quelques termes diffèrent toutefois de la langue parlée dans l'atoll d'Ulithi[Z 55] à tel point que William Armand Lessa la considère comme un dialecte[L 3].

Croyances et religions

Les insulaires vouaient anciennement un culte à des dieux[Z 43] et aux esprits des ancêtres[RL 3]. Ces derniers n'étaient pas forcément bienveillants : un conte du début du XIXe siècle narre l'histoire d'un esprit — iälus en ulithi — qui profite du départ d'un homme, parti danser dans la maison des hommes, pour s'attaquer à sa femme et à ses trois enfants et leur ôter les yeux. À son retour, le mari fait fuir l'esprit en soufflant dans un triton avant de le faire s'envoler par un trou du toit[L 4]. D'après l'ethnologue Augustin Krämer, le dieu Ëlulap a eu deux fils, Róngola, qui a pour femme Lagasilang et Lemarëleng, et Lugeileng. Ce dernier, avec Jóural, a également eu deux fils, Saulal et Jélefath. Olefat est le fils de Jélefath[KR 10]. Wolofad — variante de transcription de Jélefath — est la figure centrale du panthéon divin local. Associé aux changements culturels, il a transmis le feu, le tissage et les arts. Il est également un héros porteur de troubles et de calamités[Z 43]. Le charpentier de Lugeileng, Sëlang, a montré aux habitants de Ngulu et de Satowan comment construire un bateau, une maison et le bol à couvercle. Les insulaires de Ngulu ont ensuite montré ce savoir aux habitants des îles Yap qui l'ont transmis à ceux d'Ulithi qui l'ont appris à la population de Fais qui l'a communiqué à ceux de Woleai. Depuis Satowan, le savoir a été transmis progressivement vers l'est[KR 11]. Certains dieux sont communs aux îles Yap et à Ulithi[KR 10] - [L 5]. Il existait des pratiques de divination au moyen de nœuds, par exemple, pour savoir si la pêche allait être abondante[KR 12].

Les habitants de Fais se convertissent au christianisme après la Seconde Guerre mondiale[RL 3]. En 1948, toutefois, l'ethnologue William Armand Lessa observe encore un sanctuaire bien entretenu dédié aux esprits des ancêtres, un fangeliälus[L 6] et un chant composé après la Seconde Guerre mondiale comporte de nombreuses références à des esprits d'ancêtres — les esprits portent des noms différents de ceux des anciens de leur vivant — et à des dieux[Z 43].

Sous l'influence chrétienne, la croyance aux esprits décline fortement à partir des années 1970. Cependant à cette date D. Rubinstein constate l'existence d'« appelants des esprits » officiels, et est témoin du comportement d'une femme, ayant des problèmes familiaux, se disant possédée par son défunt mari[Z 56]. Cette croyance est encore actuelle au début du XXIe siècle puisqu'en 2003, la recette d'un colorant rouge pour la teinture des fibres d'hibiscus a pu être retrouvée par l'apparition en rêve, à un homme de 44 ans, de sa mère morte douze ans plus tôt et la lui révélant[RL 5].

Éducation

L'île dispose d'une école élémentaire, portant le nom d'un ancien chef du nom de Mahol, comportant, en 2001, 87 élèves dont 38 filles pour 7 professeurs dont une femme. L'éventuelle poursuite du parcours scolaire nécessite de se déplacer dans les atolls de Woleai et d'Ulithi ou à Yap[Z 57] - [16].

Santé

Fais dispose d'un dispensaire très bien organisé et bien géré. Une étude médicale note, en 2007, l'organisation de réunions par un assistant de santé masculin chaque dimanche après l'église. Le besoin d'une infirmière est alors noté, des femmes ont une certaine difficulté à lui faire part de leurs problèmes spécifiquement féminins[Z 58]. Bien que la médecine moderne soit acceptée, la médecine pratiquée est essentiellement traditionnelle. Il y est utilisé par exemple le Premna serratifolia, très courant sur l'île, le Barringtonia asiatica — localement gol[CF 2] —, le Crateva religiosa, le Crinum asiaticum, un cultivar de Curcuma, le Syzygium aqueum, l'Ochrosia oppositifolia — appelée localement mo — agent carminatif et à fortes doses abortif[CF 3], les feuilles de Vigna marina, une préparation à mâcher à base de feuille de bétel et de noix d'arec[FE 5].

La consommation d'alcool étant prohibée par les chefs, celle-ci s'effectue de façon discrète. En 2007, une étude médicale de la population enregistre une prédominance de l'hypertension, de la goutte liée à la consommation de tortue, du diabète, de la schizophrénie — quatre cas sous traitement dont un féminin —, de la lèpre — six patients en cours de traitement, quatre autres l'ayant achevé —, des douleurs abdominales, des maux de dos et de diverses infections cutanées — présence presque généralisée de la dermatophytose de la peau glabre. Une moitié des individus testés est porteur de filarioses. Aucun traitement pour cette dernière atteinte n'est alors disponible sur l'île[Z 58]. Les habitants de Fais ont subi une épidémie de dengue à la fin de l'année 2011. Elle a commencé le , s'est propagée dans la première semaine du mois de décembre en atteignant un pic de 72 cas simultanés, et s'est terminée fin . 157 des 294 résidents ont été infectés[Z 59]. Deux ans plus tard, un cas suspect de Chikungunya a été rapporté[Z 60].

Médias et équipement en biens électroniques

Moins de 20 % de la population bénéficie de l'électricité, obtenue par panneaux solaires, en 2008[16]. En 2013, l'Union Européenne prévoit de faire installer des panneaux solaires pour une production maximale de 65 kilowatt/heure[W 5]. Au début des années 2010, très peu d'habitants (environ 1 %) se procurent des journaux papiers ou profitent des services postaux. L'île ne comporte aucun réseau téléphonique et internet. Un peu moins de 15 % des habitants possèdent une radio et 5 % d'entre eux ont une télévision ou un lecteur DVD. L'accès aux informations extérieures est un faible sujet de préoccupation pour les habitants. Neuf ordinateurs rassemblés dans un même bâtiment sont présents sur l'île en 2002[16] - [K 1].

Économie

Fais a fourni les îles Yap en ornements de coquillages, au moins depuis l'arrivée des Européens dans cette zone de l'Océan Pacifique[Z 61]. Au début du XXIe siècle, l'agriculture et la pêche constituent les moyens de subsistance des insulaires. Deux petits magasins de détail familiaux assurent la distribution de quelques autres produits de consommation[MC 5].

Ressources en eau

L'eau potable est préférentiellement fournie par les noix de coco, mais l'eau de pluie tombant sur les toits des bâtiments est également récupérée à cet effet et stockée dans des réservoirs[MC 8]. Une noix de coco a une contenance d'environ 300 ml d'eau chargée d'électrolytes et un habitant en consomme trois à cinq par jour. Il peut compléter cet apport en eau et en nutriments en mangeant des papayes, des citrons ou autres productions d'arbres fruitiers[MC 9]. Outre pour la consommation humaine, l'eau de pluie est également employée pour la cuisine, la vaisselle, la lessive et le rinçage après les bains de mer. Le bord de mer sert pour le lavage du corps et l'élimination des déchets humains, il n'y a donc pas de douche ou de toilettes[MC 10]. L'eau de pluie stockée dans les réservoirs est très peu utilisée pour l'agriculture et seulement pour l'alimentation des porcs[MC 3].

Les ressources en eau de coco et en eau de pluie sont parfois largement amputées par les dégâts occasionnés par certains cyclones. Les sécheresses qui suivent les phénomènes El Niño, tous les huit à quinze ans, peuvent laisser l'île dépourvue d'eau de pluie pendant des mois et réduisent la quantité et la qualité des noix de coco. Les réserves d'eau sont alors consommées en moins de deux mois[MC 11]. Une aide extérieure a parfois été nécessaire lors de longues sécheresses[MC 12]. La nappe phréatique est actuellement accessible par deux puits sur la côte ouest, l'un en forme de cône renversé creusé anciennement à la main et l'autre bétonné et établi sous l'administration japonaise pendant la Seconde Guerre mondiale[Z 15] - [MC 13]. Le puits ancien est creusé dans des sables holocènes peu perméables et qui retiennent donc l'eau. Les parois de sable ont été terrassées et stabilisées par des murs de pierre pour empêcher l'affaissement de la structure[Z 1]. Ces deux puits ne sont utilisés qu'en cas d'urgence du fait de leur éloignement des zones d'habitation. Quatre autres puits ont été installés près des villages entre 1996 et 1999 mais aucun d'eux n'est plus en service et un seul peut être remis en état en cas de nécessité[MC 4]. En cas de manque d'eau dans un réservoir familial, les voisins ont l'habitude de s'entraider même si en parler est relativement tabou[MC 6].

Des analyses réalisées en 2005 ont révélé que l'eau d'un des puits présente des concentrations de sodium et de chlorure très élevées, indication de l'intrusion d'eau salée. Des coliformes fécaux y ont été également repérés ainsi que dans un réservoir d'eau de pluie[W 6]. Du fait de la géologie de l'île, la qualité de l'eau de la nappe phréatique est très variable[Z 1].

Exploitation du phosphate

Un riche dépôt de phosphate est découvert par une expédition allemande en 1903[Z 14]. Dix ans plus tard, la Deutsche Sudsee Phosphat Aktiengesellschaft acquiert les droits d'exploitation[C 2] mais nuls travaux ne sont cependant menés à cause des difficultés d'accès et des réserves jugées insuffisantes[Z 14]. En 1914, le gouvernement japonais achète les droits à la société allemande et revendique la possession de la presque totalité de l'île, expropriant de fait ses habitants[Z 14] - [C 3]. La compagnie japonaise Nanyo Takushoku est chargée de réaliser l'exploitation en 1937. Elle transporte de Palaos à Fais tout l'équipement minier nécessaire et construit des chemins de fer, un quai, un entrepôt, de grandes chambres de séchage pour le phosphate, un magasin, une station de radio, un dortoir pour les travailleurs, etc. La qualité du phosphate était inférieure à celle d'Angaur à Palaos. Le premier chargement de phosphate est expédié en et le dernier en 1944, lorsque la mine est arrêtée à cause de la Seconde Guerre mondiale et des offensives américaines. Une moyenne de 30 000 tonnes a été expédiée chaque année[Z 14]. Des jeunes hommes d'Ifalik ont été forcés au travail dans les carrières[LU 2]. L'exploitation, intensive, a ruiné une grande partie des sols, les rendant impropres à l'agriculture[B 1] - [N 2]. Il reste de cette période divers vestiges abandonnés : un village japonais, une usine et les zones d'expéditions[N 2].

Agriculture

L'agriculture pratiquée sur Fais est une agriculture traditionnelle de subsistance alliant petits espaces cultivés en contact avec l'habitat et zones de culture mixtes, c'est-à-dire qu'une même parcelle accueille à la fois des arbres fruitiers et des plantes potagères[Z 62]. Les habitants consomment très peu de nourriture « moderne » (riz, nouilles instantanées, pain, conserves, etc.) et donc importée[K 2].

Le territoire est traditionnellement organisé en 320 parcelles de terrain nommées[R 2], elles-mêmes subdivisées en parcelles sans nom appartenant à différentes familles. Mais, l'exploitation du phosphate par les Japonais entre 1937 et 1944 a rendu une grande partie des sols incultes[R 3] - [Z 14]. Des arbres, des chemins ou des alignements de pierres de corail sont utilisés pour délimiter le terrain. Les petites parcelles, les parcelles nommées mais également les différentes composantes des familles sont désignées par le terme bogota[R 3]. L'exploitation minière ayant dévasté les terres intérieures, le plateau central ne comporte plus que quelques terrains agricoles[B 1]. On y cultive la patate douce, introduite par les Japonais vers 1850[KR 13], le manioc, le tabac[FE 1], différentes aracées (Alocasia macrorrhizos, Colocasia esculenta, Xanthosoma sagittifolium)[FE 6]. Depuis la fin du XXe siècle, le taro géant des marais est cultivé dans des cuves en ciment. Les plus larges atteignent 10 × 15 m. Les parois s'élèvent en général sur moins d'un mètre de haut et retiennent des quantités variables d'eau de pluie chargée d'algues[Z 15]. Le , la communauté de Fais reçoit une subvention de 75 417 $ offerte par l'ambassade du Japon pour la construction de 35 cuves à taro pour améliorer la sécurité alimentaire de la population mise en péril par les typhons et les tempêtes qui frappent l'île chaque année. Il est prévu que ces structures assurent une production de 11 091 kg de taro[Z 63]. L'intérieur du plateau, les bancs de sable à la base des falaises et les pentes arrière des plages sont utilisées pour des plantations de cocotier[FE 1]. Les cocoteraies abritent de l'arbre à pain, de la figue bossue, du nono — appelé localement iol[CF 4] — dont les fruits sont mangés avec de l'eau et du sucre[FE 7]. Les fruits du Muntingia calabura et du papayer ainsi qu'un igname, le Dioscorea esculenta, sont également consommés[FE 8].

La qualité du tabac produit à Fais est reconnue par la population d'Ulithi car il pousse mieux[Z 64]. Au début du XXe siècle, les insulaires d'Ulithi échangeaient avec ceux de Fais du sirop de noix de coco contre du tabac[Z 65]. Les plantations sont évoquées dans une danse pratiquée par les hommes de l'atoll d'Ulithi. Elle raconte comment un homme fou d'Ulithi devenu magicien, proposa à deux frères un voyage vers les plantations de tabac de Fais et les tua avec lui durant le voyage en invoquant une tornade[Z 64]. Un conte récité aux enfants sur Ulithi narre l'histoire d'un homme de Mogmog, une des îles de l'atoll d'Ulithi, qui tue un requin mangeur d'hommes qui empêchait les gens de son île de venir à Fais. Il en offre la chair aux insulaires de Fais, ce qui expliquerait pourquoi ils sont parmi les seuls à en manger en Micronésie, et reçoit du tabac en échange[L 1].

Quelque 24 porcs sont élevés sur l'île à la fin des années 2000[N 2], autour des habitats, sur la côte ou près des zones agricoles, généralement une patte antérieure attachée à un pieu. Ils sont nourris de coprah et de déchets de légumes[Z 28]. Les poulets restent dans les zones d'habitat et mangent du coprah. Les chiens, laissés entièrement libres, se nourrissent de restes de nourriture dont des os de poisson. Des rats vivent dans la végétation et pourraient aussi servir de nourriture[Z 28].

Pêche

Les eaux côtières de Fais, à cause de l'absence de lagon, sont moins riches en poisson que la plupart des autres îles de l'État. La population est donc moins autosuffisante du produit de sa pêche[W 7]. Les hommes de Fais pêchent quotidiennement, de jour mais aussi de nuit, le long de l'estran, dans la zone de descente du récit et plus loin en mer avec des bateaux à essence en fibre de verre — mais le coût de l'essence rend leur utilisation rare — ou des canoës. Ils attrapent entre autres des poissons perroquets, des poissons-chirurgiens, des mérous, des vivaneaux. Équipés d'un masque et de palmes, d'une ligne à main et d'un crochet, les jeunes hommes pêchent des poissons en eaux plus profondes sur le bord extérieur du récif tels des petits thons, des carangues, des mérous et d'autres poissons de pleine mer. Sur commande des hôteliers et restaurateurs des îles Yap, la nuit, la ligne de pêche et le crochet sont remplacés par une lampe sous-marine et ils attrapent des homards. S'ils sont dérangés par des requins, ils laissent tomber une pierre, qu'ils ont pris la précaution de prendre, laquelle attire les requins qui la poursuivent. Les bateaux s'éloignent jusqu'à un mille du large pour pêcher de plus grands poissons pélagiques : thon, mahi-mahi et marlin. Le poisson pêché et destiné à la consommation est partagé avec ceux vivant à proximité du domicile. Le partage des aliments sert à lier la communauté et induit des relations d'échanges réciproques. La pêche à la tortue et la récolte des œufs, également partagés avec les voisins, est autorisée mais réglementée par le chef de l'île qui l'interdit pendant la saison de nidification. Une spécialité locale est l'élaboration de beignets constitués de viande de tortue entourée d'une boule de pâte et frits[Z 66].

_(8499769731).jpg.webp)

La pêche du requin est destinée à la consommation des insulaires qui sont parmi les seuls aux États fédérés de Micronésie à en consommer[W 8]. Au début des années 2010, la pêche s'effectue en pleine mer avec une épaisse ligne en monofilament terminée par un grand hameçon alourdit par une pierre pour tomber droit[Z 66]. Quelque temps auparavant, il était également pratiqué la pêche au collet[Z 20]. Le requin est lavé près du rivage puis découpé dans un endroit propre près de l'abri à bateaux. Les ailerons ne sont pas consommés. La viande est également partagée[Z 66].

Deux systèmes géographiques permettent aux pêcheurs de différencier les secteurs de pêche. Un premier système est fondé sur un découpage en treize rangs concentriques depuis le littoral jusqu'à la pleine mer en passant par les différentes lignes de récif. Des lignes radiales délimitées par des élévations du corail où des points de pêche connus recoupent ces zones et délimitent les secteurs. Le deuxième système est basé sur la position de blocs de coraux submergés et sur la direction et la distance du bateau par rapport à ces points[R 4].

Artisanat textile

L'habilité au tissage est un aspect de l'identité féminine dans toutes les îles extérieures de Yap. Les jeunes filles commencent à apprendre à tisser les fibres de bananier et d'hibiscus sur des métiers à partir de quatre ou cinq ans et sont, au moment de la puberté, pratiquement toutes des tisserandes compétentes[RL 1]. L'apprentissage se fait à Fais sous l'autorité de leur mère ou d'une tante[RL 6].

Types de tissu

Six types de tissage sont réalisés dans les îles extérieures de Yap. Le plus simple, le marub, est un tissu simple et non teinté en fibre d'hibiscus. Le hulifuy (littéralement hibiscus) et le huluch (littéralement peau de banane) comportent respectivement des bandes de trame en fibre d'hibiscus et en fibre de bananier alternativement non teintés et teintés en bleu. Le peig (littéralement côté) est un tissu de fibres de bananier avec une large section rayée au centre et plusieurs bandes de motifs supplémentaires en fibres teintées de chaque côté. Une variante, le flak (de l'anglais flag), est apparu après la Seconde Guerre mondiale du fait des possibilités de conception offertes par les fils de coton et les fils de polyester multicolores. Il consiste en une large bande de trame centrale à laquelle s'ajoute, de chaque côté de celle-ci, trois ou quatre bandes multicolores plus étroites. La variété de tissage la plus élaborée est le machi, au début des années 2000 devenue spécifique à Fais mais autrefois également pratiquée dans l'atoll d'Ulithi. Ce tissu est décoré de multiples rangées de motifs supplémentaires, dont des figurations humaines très stylisées, de part et d'autre de la bande de trame[RL 7] - [RL 8]. Une variété de ce dernier, le mmul, comporte une bande de motifs centrale clairement distincte des autres[RL 3]. Certains des motifs visibles sur les tissus n'ont pas changé depuis au moins deux siècles[Z 67]. Le machi est un tissu très important du point de vue symbolique dans la société de Fais.

Préparation des fils

Une variété particulière de bananier, appelée malug, est préférée pour sa fibre fraîche et blanche. Dans le machi, elle sert pour les fils de trame et de chaîne de base, alors que la fibre d'hibiscus, qui se colore plus facilement, est employée pour les fils de trame supplémentaires créant les décors. La préparation de la fibre de banane nécessite d'abord, pour le tisserand, d'extraire des couches concentriques externes du bananier, préférées pour la meilleure qualité de la fibre foliaire, des rubans de trois à quatre centimètres de large. Ils sont grattés délicatement au moyen du bord poli d'une coquille de palourde ou d'un petit couteau afin d'en enlever la pulpe. Les rubans de deux mètres de long obtenus sont mis à sécher au soleil puis divisés chacun en filaments minces d'environ un à deux millimètres de largeur. Concernant la fibre d'hibiscus, le tisserand épluche l'écorce fibreuse des branches puis met à tremper l'écorce pendant plusieurs jours, lestée de pierres, dans un trou rempli d'eau de mer sur la partie plate du récif de l'île, ou plus récemment, dans des bassins en béton, jusqu'à ce que la fibre puisse être séparée de l'écorce. Pour les fibres de bananier comme pour les fibres d'hibiscus, les brins individuels sont noués ensemble de bout en bout pour former des fils[RL 2].

Teinture des fils

Les fils de trame supplémentaires en fibres d'hibiscus sont colorés avant le tissage, soit en rouge, soit en bleu. Le colorant bleu était à l'origine dérivé des surgeons de bananier et le rouge des racines du nono (Morinda citrifolia), mais durant l'administration coloniale japonaise, probablement à la fin des années 1930, les îliens ont remplacé ces colorants par ceux tirés d'autres plantes locales ou de matières minérales. Au début des années 1970, les femmes de l'île utilisaient du papier de miméographe bleu et des cartouches de colorant rouge synthétique japonais[RL 9]. Par la suite, le colorant rouge devenant difficile d'accès, du coton rouge importé a été utilisé et le procédé de teinture oublié. En 2003, dans le cadre d'un projet de relance du tissage du machi, la teinture par colorant naturel a été redécouverte[RL 2].

Tissage

Les fils de chaîne de fibres de bananier obtenus sont gauchés au moyen d'un banc bas, en bois, dans lequel sont insérées quatre chevilles verticales autour desquelles le fil est enroulé. Les chevilles sont ensuite remplacées par différentes pièces du métier à tisser, puis le tout est transféré sur le métier. Le tissage s'effectue sur des métiers à tisser horizontal à pièces en bois d'hibiscus cousues avec des cordelettes de fibres séchées ou d'herbe. La tisserande tisse assise sur le sol, jambes étendues et pieds appuyés contre le cadre du métier à tisser, une sangle fixée au métier passée autour de ses reins. Le fil de chaîne de fibres de bananier, disposé sur une longue navette polie, est fabriqué avec du bois d'oranger. Le fil de trame supplémentaire d'hibiscus teinté est passé à travers les fils de chaîne au moyen d'une aiguille fabriquée à partir d'un dard de raie ou d'un rostre d'espadon[RL 2].

Relance du tissage du machi

Au début des années 2000, moins de 25 femmes de Fais, surtout des femmes de 40 ans et plus, savent encore tisser le machi. Aucune femme de moins de 30 ans ne sait le réaliser et n'en comprend la signification culturelle. Les causes de cette perte de savoir-faire sont pour D. Rubinstein et S. Limol les influences modernisatrices, en particulier la scolarisation occidentale, l'économie salariale et la migration urbaine. Pour les femmes de Fais encore détentrices de ce savoir, elles seraient le manque de discipline perçu chez les jeunes femmes, leur manque d'intérêt pour la tradition et l'abandon par la communauté de Fais de la coutume d'avoir des femmes dans les grandes maisons menstruelles pendant leurs périodes et après l'accouchement[RL 6]. Un projet de relance et de sauvegarde de cet artisanat a été initié en 2001 à l'instigation notamment de S. Limol, originaire de Fais, dirigeant d'entreprise et avec l'appui financier du Workforce lnvestment Act (WIA) à Yap financé par les États-Unis. Il a pu être mené à bien après accord des femmes de Fais, des chefs traditionnels du Conseil de Tamol et malgré la résistance de certains hommes pour des raisons de traditionalisme idiosyncratique, d'opposition à la méthode d'enseignement hors du cadre familial, à la transmission de ce savoir-faire jugé comme appartenant à Fais à des femmes d'autres communautés et à la monétarisation de ce patrimoine très chargé symboliquement. Le chef suprême de Fais a fourni en 2003 un terrain bordant l'école élémentaire de l'île pour la construction d'un bâtiment traditionnel en chaume, érigé par les habitants de l'île, pour loger l'école de machi. Les premières étudiantes ont été diplômées en 2004[RL 10].

Transports

Les pêcheurs utilisent des canoës en bois à stabilisateur appelés proa[Z 66]. Ceux-ci sont fabriqués avec du Barringtonia asiatica — localement gol[CF 2] — ou de l'Heliotropium foertherianum[FE 9] — localement chel[CF 5].

Une piste d’atterrissage construite au début des années 1990 permet l'accueil de petits avions[MC 14]. L'un d'eux, exploité par une mission protestante locale, la Pacific Missionary Air Service, réalise la liaison entre Ulithi, Fais et les Îles Yap, deux fois par semaine avec deux Beechcraft Queen Air. Ces vols ont pour principale fonction d'assurer le transport vers l'hôpital de Yap de personnes ayant besoin de soins médicaux urgents mais les passagers, jusqu'à huit, et le fret sont possibles. Les tarifs sont cependant trop élevés pour la plupart des familles[K 3] - [RL 4] - [Z 66]. À partir du et toutes les deux semaines, un avion de la Caroline Islands Air assure le trajet Îles Yap-Ulithi-Fais-Îles Yap[Z 68]. Un navire gouvernemental effectue également des voyages mensuels irréguliers permettant l'approvisionnement et quelques exportations[RL 4] - [Z 66].

Culture

Famille et statut social

L'île compte en 1909 un total de 34 familles, chiffre identique en 2007[MC 3] - [R 3]. Chacun des trois villages compte dix familles ou plus comprenant de 3 à 15 membres[MC 3]. Les familles, agnatiques et patrilocales[R 3], possèdent généralement de trois à cinq bâtiments[MC 3]. Cet ensemble de constructions est désigné par le terme bogota également employé pour nommer la famille et les parcelles de terrain de premier niveau[R 3]. La famille rassemble plusieurs frères ou agnats, leurs femmes — qui conservent leurs droits sur l'héritage de leurs parents — et les enfants non mariés[R 3] - [RL 11], auxquels peut s'ajouter un parent veuf[Z 69]. Le statut de chaque personne dépend des biens patrilocaux. Avant la colonisation, les familles possédaient des connaissances spécialisées dans un domaine comme les rituels magiques associés à certaines techniques de pêche ou d'agriculture, la construction de canoë, la direction des danses, le tissage du machi. Les familles occupant un rang principal, c'est-à-dire la moitié d'entre elles, devaient chaque année fournir une variété spéciale de machi, le mmul au chef unique de l'île. Celui-ci le déposait sur une étagère aux esprits pendant quatre jours en offrande aux ancêtres avant de le ranger soigneusement[RL 3].

Au sein de la famille, les adultes sont chargés de la préparation et de la distribution de la nourriture aux enfants. Le partage des aliments fonde la structure familiale et il est donc enseigné aux enfants à ne manger qu'avec des parents proches, car dans le cas contraire les conséquences pourraient en être « désastreuses ». Manquer le repas familial, c'est courir le risque d'être raillé et de ne rien trouver à manger[Z 70].

L'exogamie est peu pratiquée et ce depuis au moins la fin du XIXe siècle. Elle était plus courante à une époque ancienne lors de laquelle la circulation des bateaux était plus importante[KR 14].

Une étude menée en montre que la dépopulation n'est pas un grand sujet d'inquiétude pour les habitants malgré leur faible nombre. Ils se sentent plus concernés par les changements climatiques et ses conséquences sur la pêche, l'agriculture et les infrastructures. L'augmentation des prix et l'évolution de la structure sociale traditionnelle les inquiète encore plus[K 4].

Lorsqu'un étranger arrive à Fais, il est attendu de lui qu'il se vête selon la coutume locale pour s'intégrer[LU 3].

L'adoption

L'adoption d'enfants est une pratique traditionnelle très répandue sur Fais. Elle s'effectue majoritairement entre membres de la même communauté pour des raisons sociales, politiques et économiques. Les familles proposant des enfants à l'adoption n'ont généralement pas les moyens de tous les nourrir convenablement. Les adoptants sont des couples sans enfants, n'ayant que des garçons ou que des filles et souhaitant varier les sexes puisqu'à chaque sexe sont dévolues des tâches dans les activités de subsistance. Les chefs de village adoptent aussi volontiers car ils ont beaucoup de terrain agricole et ils cherchent des bras. Ces adoptions visent également à détacher l'enfant d'une identification exclusive à sa famille naturelle à laquelle il peut toujours rendre visite du fait de la proximité des habitats. En 1977, D. Rubinstein constate que 92 % des enfants de l'île ont fait l'objet d'une adoption mais que seuls 20 % d'entre eux vivent effectivement dans la bogota de leurs parents adoptifs. Ce chiffre s'élève lorsque le couple n'a pas d'enfants au moment de l'adoption. Ces adoptions traditionnelles n'ont le plus souvent pas d'existence légale. Après son mariage, toutefois, l'époux accompagné de sa famille emménage dans un tiers des cas seulement dans la maison de ses parents adoptifs[Z 71] - [Z 72].

Place du machi dans la société

Le machi était un tissu très important dans les échanges d'hommages avec les îles Yap avant la colonisation allemande et valait l'équivalent d'une vie humaine. Si une personne en tuait une autre par accident, le don d'un machi à la famille du défunt était un geste d'excuse et de réconciliation suffisant[RL 12]. Avant l'introduction du christianisme, ce tissu était un emblème de l'entrée dans l'âge adulte : à la puberté, au cours d'une période d'isolement de quatre jours, les jeunes garçons étaient décorés de fleurs comme pour les danses et revêtaient un pagne en machi. Les quatre jours ayant passé, le nouvel adulte présentait le pagne à un parrain rituel, généralement un parent âgé[RL 13]. Jusque durant le XXe siècle, lors de l'apparition de leur règle, les jeunes filles vivaient trois mois recluses dans la maison menstruelle et y tissaient leur premier machi[RL 6].

Ce tissu était aussi une marque de prestige intimement associé à la pratique du pouvoir et le chef de l'île en recevait chaque année un exemplaire de chacune des principales familles. Il appartenait à une classe d'objets désignée sous le terme de tamol bwalungal (en français, « avantages du chef ») comprenant des objets tels que les bouteilles en verre, les bouées flottant autour de l'île, plusieurs espèces d'animaux marins considérés comme tabous comme les baleines, les dauphins et les tortues marines et qui devaient lui être systématiquement amenés[RL 3].

Avant la christianisation, le machi avait un rôle important lors de la cérémonie d'investiture d'un nouveau chef, qui se déroulait à côté de la maison des hommes du village de celui-ci. Un chef subalterne tenait un machi au-dessus de la tête du futur chef, agenouillé sur un sol sacré, récitait un chant appelant les grandes divinités de l'île à le protéger et l'exhortant à gouverner avec une humilité appropriée, puis posait le tissu sur les épaules du nouveau chef à la manière d'un manteau. Ce tissu liait symboliquement le chef entrant avec ses prédécesseurs et les esprits ancestraux[RL 3].

Encore actuellement, ce tissu n'est jamais utilisé dans le quotidien et comporte toujours une forte valeur symbolique. Il peut être donné à un ami quittant l'île, comme un souvenir ou un élément de richesse. Il est employé lors des cérémonies d'excuses lorsqu'une famille a fait du tort à une autre ou offensé un chef[RL 4]. Le machi est toujours l'expression tangible de l'amour d'une femme, d'une sœur ou d'une fille à la mort d'un homme. Il est le cadeau le plus apprécié dans ces circonstances et accompagne avec d'autres objets le corps lors des funérailles[RL 13]. Le machi est aussi exposé en tant qu'objet décoratif et peut être perçu comme un symbole national des États fédérés de Micronésie. Sa marchandisation a été interdite par le conseil de Tamol, conseil des chefs traditionnels des îles extérieures de l'État de Yap, car il est toujours perçu comme un tamol bwalungal[RL 4].

- Le chef de Fais et sa famille devant leur maison en 1945

De gauche à droite, son fils aîné, le chef, sa femme, son fils cadet.

De gauche à droite, son fils aîné, le chef, sa femme, son fils cadet. De gauche à droite, son fils aîné et le chef.

De gauche à droite, son fils aîné et le chef.

Costume

Au début du XIXe siècle, les hommes et femmes portent des pagnes en fibres de coco pendues à un fil. Les femmes portent en bijou des bagues, pendentifs et bracelets généralement en coquillage[KR 15]. Au début des années 2000, pour une femme pubère de Fais, une tenue appropriée consiste en le port d'une jupe tissée enveloppante sans vêtement supérieur. Pour l'homme, elle correspond au port d'un pagne tissé[RL 1]. Le machi ne se porte pas en tant que vêtement[RL 14]. Des photographies prises en illustrent l'utilisation fréquente de shorts et tee-shirts[Z 73].

Tatouage

La pratique du tatouage temporaire a été observée par Augustin Kraemer au début du XXe siècle, lequel pense qu'elle est originaire de Mogmog dans l'atoll d'Utithi. Le tatouage est alors considéré comme un bijou et peut être conservé sur la peau entre un et trois mois selon la pratique. L'unique couleur utilisée, noire, est obtenue à partir de noix de Takamaka réduites à l'état de suie, laquelle est mélangée avec de l'argile en provenance des îles Yap, le tout broyé avec de l'eau[KR 16].

Habitat et bâtiments communautaires

La plupart des maisons sont en bois et nombre d'entre elles ont été soufflées par le typhon Maysak fin [Z 3]. Début 2017 est achevé, sur Ulithi et Fais, un programme, financé par l'Agence des États-Unis pour le développement international, de reconstruction de maisons en bois à fondations de pilotis en béton prévues pour résister aux vents violents et aux ondes de tempête. Elles sont équipées de réservoirs d'une contenance 3 785 litres[Z 9].

Fais comporte des maisons des hommes et des maisons menstruelles bâties le long du rivage. Elles sont des lieux de réunion pour les hommes ou les femmes, servent d'espace de réunion ou de travail, d'espace d'apprentissage pour cultiver des compétences professionnelles traditionnelles, de lieu pour accueillir les rites relatifs à la puberté. Les seules femmes autorisées à entrer dans les maisons des hommes sont des servantes ou des concubines[Z 74] - [RL 6]. Les vagues provoquées par le passage d'un violent typhon en 1987 ont détruit les maisons menstruelles, situées près de la plage. Plusieurs facteurs ont provoqué le report puis l'abandon de la reconstruction. Le premier est le manque de main d'œuvre du fait de l'éloignement de nombre de jeunes hommes poursuivant des études ou étant employés hors de Fais. Le second est que les insulaires se reposent alors de plus en plus sur les programmes fédéraux américains d'aide en cas de catastrophe pour la reconstruction, mais ces programmes n'ont généralement pas concerné les structures communautaires. Enfin, l'éducation occidentale, l'influence des missions catholiques et l'économie salariale ont miné les raisons culturelles qui conduisaient à ce que les femmes s'isolent pendant leurs menstruations et à atténuer l'autorité suprafamiliale et les échanges sociaux de nourriture et de travail vitaux au fonctionnement de la maison menstruelle mais aussi de la maison des hommes[RL 15].

Différents types de construction (Habitats en haut, entrepôt au centre, abris en bas), 1910.

Différents types de construction (Habitats en haut, entrepôt au centre, abris en bas), 1910. Intérieur d'une maison, 1910.

Intérieur d'une maison, 1910. Intérieur d'une maison, 1910.

Intérieur d'une maison, 1910.

Danses et fêtes

Les habitants de Fais entretiennent de fortes relations avec ceux de l'atoll d'Ulithi. Ils sont invités à participer chaque année au Cultural day organisé sur l'atoll[Z 64]. La danse Langelpiy réalisée par les hommes d'Ulithi est aussi connue à Fais[Z 64]. Des contes enregistrés à Ulithi en 1960 mettent en évidence l'importance des danses dans la culture des insulaires de Fais : dans l'un d'eux, des femmes accueillent des ulithiens par des danses, dans un autre, un mari de Fais quitte sa maison et sa famille, ce dont profite un mauvais esprit, pour aller danser jusqu'au petit matin dans la maison des hommes[L 7]. Des danses réalisées par des femmes puis d'autres par des hommes ont été données en l'honneur d'un des membres de l'équipage du Boeing B-29 Superfortress américain qui avait amerri près de l'île en 1945. Celui-ci, revenu sur l'île en 2002, est nommé par le chef suprême Carlos Haruei, citoyen honoraire, consul et chef de l'île[16].

Les guirlandes de fleurs et les « maremar » sont confectionnés avec des fleurs de Caesalpinia pulcherrima, d'un cultivar de Curcuma, de Guettarda speciosa, de l’Hymenocallis littoralis, du Mirabilis jalapa, du papayer et du Plumeria rubra[FE 10].

Soins palliatifs

Les habitants de Fais sont connus avec ceux de l'atoll d'Ulithi pour offrir un des meilleurs systèmes de soins palliatifs traditionnels au monde, les soins hachou qui s'effectuent à domicile. Ils impliquent la famille immédiate, des parents plus éloignés, et dans de nombreux cas, l'ensemble de la communauté. La famille proche est déchargée des tâches ménagères pour permettre son implication auprès du mourant. Les changements d'attribution s'effectuent durant la nuit. Ce processus est nommé yach metmat lobong. Les personnes présentes se doivent d'être calmes, soumises et gaies. L'ensemble des parents et la communauté viennent visiter le mourant et lui apporter des aliments spéciaux et des guirlandes de fleurs. Tant qu'il est en état de participer à la discussion, des efforts sont faits pour résoudre les disputes familiales et les questions de succession. Les familles chrétiennes font des prières au chevet du lit et chantent des hymnes. Les familles gardent toujours l'espoir d'une guérison et continuent d'administrer des médicaments traditionnels. Conséquence de considérations éthiques et morales complexes, la douleur est parfois souhaitée par le mourant. Un questionnaire médical et des pratiques divinatoires peuvent être utilisées pour déterminer si un malade peut guérir[Z 75].

Soins aux défunts

Après la mort, le corps n'est jamais autopsié. Le défunt est accompagné d'une multitude de cadeaux en tissu achetés par les membres de sa famille : des tapis tressés, des tissus fabriqués sur des métiers à tisser, des couvertures ou draps achetés en magasin. Ils accompagnent le corps comme objets funéraires ou pour envelopper le corps, ou sont remis à la famille. Le machi, marque de l'amour portée par une femme, une sœur ou une fille, est le plus apprécié des tissus funéraires et peut être réalisé par anticipation pour des parents âgés afin d'être disponible à temps[KR 17] - [Z 75] - [RL 3]. Au début du XXe siècle, le corps était partiellement peint avec du curcuma[KR 17]. Lors de l'enterrement, la filiation généalogique des personnes présentes est énumérée. La tombe peut être gardée pendant trois jours pour vérifier que l'esprit du mort est bien sur place et communiquer avec lui. Les biens du défunt qui n'ont pas été détruits ou récupérés avant la mort sont brûlés pour éviter que l'esprit reste près de sa maison. La famille reste quatre jours sans sortir de la maison endeuillée. La culture de quelques champs de taro du défunt peut être suspendue durant six mois en signe de respect. Le nom du défunt n'est plus prononcé jusqu'à ce qu'il soit donné à un nouveau-né de la famille en qui il est espéré retrouver le caractère de son homonyme[RL 13].

Notes et références

Note

- « The boxes include books, canned food and items like fishing nets that will help islanders maintain their largely subsistence lifestyle[Z 12]. »