Félix Mornand

Félix Mornand, né le à Mâcon (Saône-et-Loire) et mort le à Paris, est un journaliste et écrivain français, publiciste, romancier, chroniqueur, conteur, feuilletoniste, critique littéraire et critique dramatique.

_-_(Atelier_Nadar).jpg.webp)

| Rédacteur en chef | |

|---|---|

| à partir de | |

| Préfet de l'Isère | |

| mars - | |

| Secrétaire Gouvernement provisoire de 1848 | |

| Naissance | |

|---|---|

| Décès |

(à 51 ans) Paris |

| Nationalité | |

| Activité | |

| Parentèle |

Pierre Mornand (petit-fils) |

Journaliste libéral, connu pour soutenir toujours les principes de la liberté politique, religieuse et commerciale, en défendant les droits des peuples et des nationalités, Félix Mornand laissera un souvenir important dans l'histoire de la presse indépendante sous le second Empire. Chroniqueur à l'Illustration et rédacteur en chef du Courrier de Paris, il est connu pour ses guides touristiques pratiques, parmi les premiers du genre en langue française: Guide-Cicérone Belgique (1853), La Vie aux eaux (1853), La Vie de Paris (1855). « Avec cela, polémiste politique de talent et de conviction, homme de cœur et homme d’esprit. » Pierre Véron « Félix Mornand, l’introducteur de la fantaisie dans les grands journaux ».

Parenté

Félix Mornand est de souche bourguignonne. Vigneron à Pouilly au XVIIe siècle, son trisaïeul s’était allié à la famille protestante de son village[N 1] - [1] ; leur fils Simon Mornand[2] maitre cordonnier à Charnay-lès-Mâcon épousa en 1710 Marie Dumoulin[3], gouvernante au château de Champgrenon[N 2] chez Maitre François Viard, avocat au parlement[N 3]. Puis veuf, Simon se remaria avec Anne Maillet[4], fille de Benoit Maillet, maitre laboureur[N 4]. Les aïeules successives de Félix ont toutes été filles de vignerons[N 5].

Le père de Félix, Jean Claude Mornand[5], a été en 1815 avoué près la cour royale de Lyon[6] - [N 6]. En 1821, avocat au parlement de Mâcon[7]. Sous la Restauration, il dirigea à Lyon le mouvement de avec Prosper Faye[8], François Barthélemy Arlès-Dufour, Pierre Duplan[9]... Chef de l’opposition libérale et organisateur de la Révolution de 1830 à Lyon, il en publia un rapport[10], devint membre de la Commission administrative de Lyon[11] et reçut un poste de receveur particulier des finances[12] - [N 7]. Directeur du journal républicain à Cambrai (59) La Vérité[13] en 1848, il devint attaché de préfecture, faisant fonction de préfet ou de maire à Constantine (Algérie)[14], Il décéda à 62 ans, attaché de préfecture à Oran[15].

La mère de Félix, Caroline Mornand[16], née Pascal[17], était la fille d’Étienne Pascal[18] de la famille de Saint-Sorlin et relation amicale des Lamartine.[N 8]. Alphonse tout jeune sorti de l’enfance et Caroline, de quatre ans son ainée, se voyaient aisément. «...Il glisse entre les pages des livres qu'il prête à Caroline ses essais audacieux ; elle put être sa première égérie.» Maurice Toesca[19] et « apparait dans Les Confidences sous les traits de Lucy L.. » Gérard Unger[20]. Elle décéda[18] à Lyon le , à 35 ans, laissant trois enfants[N 9].

Biographie

Sur les traces de son père et ami proche de Lamartine[N 10], Félix Mornand partagea son existence entre la politique, les voyages et la littérature. Évènement déjà public : il relatait sa venue au monde en plein conflit international, conduit clandestinement aux fonts baptismaux un , « en risquant de glisser sur le parvis dans le sang de malheureux fusillés la veille comme espions. Vingt-six ans après la prise de la Bastille, anniversaire glorieux mais qui ne l'est plus que par le souvenir (Napoléon III était au pouvoir), les autrichiens furieux, un mois après Waterloo, envahissaient ma ville natale, Mâcon. »[21]. Après ses études à Lyon il suivit d’abord la carrière administrative.

Administrateur

Participant à 18 ans à la commission d'enquête composée de députés et de pairs de France, envoyée en 1833 en Algérie par le gouvernement[22], chargés d'étudier ce qu'on pouvait tirer du pays conquis. Sur le sol algérien, il devint secrétaire de la Commission et fut récompensé pour le talent qu'il déploya dans ses fonctions : l'année suivante, à son retour en 1834 il fut attaché au Ministère de la Guerre, département des affaires d’Algérie, et occupa son poste jusqu'en 1844[23].

Les lettres

Cette position, qu'il conserva une dizaine d'années, permit à Félix Mornand de mener une existence élégante, où rien ne hâtait la production littéraire. Il en résulta que l'esprit parvint à toute sa maturité et donna sans effort ses fruits les plus savoureux. C’était donc en amateur qu'il avait commencé à cultiver les lettres, dans un groupe bien éclairé et bien dispersé aujourd’hui. Dans la conversation, il frappait par ses goûts profondément littéraires. Rien de ce qui intéresse les lettres ne pouvait lui rester indifférent : une véritable passion intellectuelle et puis, cette trempe de caractère qui recommandait si fort auprès de nous tous Félix Mornand. Georges Bell[24]. Ses nouvelles sont vives, allègres, attendries facilement et plus facilement souriantes. Sa phrase allait ouvertement au but dit Charles Bataille[25] et rien n'est mieux à sa place dans les nouvelles que cet esprit plein de désinvolture et exempt de recherche, note de lui Gustave Vapereau[26]. Est dit de lui : « Rien de bizarre comme cette rhétorique émaillée de mots épicés, de comparaisons excentriques, de phrases qui jettent leur bonnet par-dessus les moulins et aussi de passages d’une vraie et saisissante éloquence »[27]. La Bergerette de M. Félix Mornand est un bon livre à cause de sa sincérité ; c’est un livre plein de réalité où l’on fait voir non point des personnages fictifs, mais des êtres comme nous, ayant leur place parmi les vivants[28]. Écrivain sérieux et de bon goût autant qu’historiographe intelligent et bien informé[29]. Ses opinions démocratiques s'allient avec la courtoisie du langage et la noblesse de l'esprit[30].

Homme politique

Sous la Révolution de février il fut secrétaire du Gouvernement provisoire de 1848 [31]. De Maurice Dommanget[32] les lignes : « L’un des premiers secrétaires du Gouvernement Provisoire, encore sous le coup de « cette première secousse pour faire dévier le char de la révolution avait écrit : »

« Gloire au gouvernement, et gloire à Lamartine !

on pourra quelque jour détruire le premier et méconnaitre le second ; on pourra critiquer leurs actes…

mais il ne faut jamais oublier les services qu’ils ont rendu à la patrie dans cette minute décisive. Félix Mornand. »

Devenu bientôt commissaire du Gouvernement provisoire de la République dans l’Indre et en Savoie. Puis, commissaire du gouvernement de l'Isère. Lors de l'invasion à Chambéry des Voraces et des ouvriers lyonnais[N 11], la presse a relaté : Au premier bruit des évènements de Savoie, Félix Mornand a demandé à se porter sur Chambéry. Non seulement, il a obtenu la remise immédiate de nos compatriotes mais il a été décidé sur sa demande, qu’ils seraient reconduits à la frontière librement, honorablement, non en prisonniers, mais en frères Cette prompte intervention de la France a produit le meilleur effet en Savoie. » Le Constitutionnel [33]. Louis-Antoine Garnier-Pagès précise : « Sur les instances du Ministre français, M. Bixio et sur celles de M. Félix Mornand, commissaire ambassadeur, un décret d'amnistie complète fut octroyé () par le Gouvernement piémontais. »[34].

En 1841, Félix Mornand démissionna de son poste de fonctionnaire de l'administration préfectorale pour se consacrer à 29 ans à la littérature[23]. Puis, en 1844, se retira de la politique officielle pour reprendre la plume de journaliste qu’il n’avait en réalité jamais quittée et ne l’a plus quittée depuis.

Quelques pièces journalistiques et littéraires

Félix Mornand écrivit dans tous les journaux parisiens et dans un grand nombre de revues. Débutant dans les lettres à Lyon où il possédait de nombreux amis, il fut rédacteur au Salut public [35], puis tout en étant au ministère, il contribua régulièrement dès au premier magazine populaire illustré le Magasin pittoresque d'Édouard Charton : « Avec Mornand comme lien probable avec les bureaux algériens du Ministère de la Guerre (France), L’Illustration a donné à la Colonie [algérienne] une place privilégiée dans leurs pages, qui étaient régulièrement remplies de récits des exploits héroïques de l’Armée d’Afrique, des portraits ethnographiques des habitants indigènes de l’Algérie et des descriptions pittoresques du paysage ; la revue offrait aux lecteurs une vision mythique du sol fertile d’Algérie qui reflétait celle des sources ministérielles[36] . » . Ainsi a-t-il été chargé en 1837 d’écrire une histoire de l’occupation française en Algérie pour une nouvelle série de livres bon marché par les experts du sujet de la revue. Le projet d’histoire devait être l’un des premiers ouvrages de la Bibliothèque du Magasin pittoresque mais n’a jamais été publié. Même quatre travaux seulement apparurent dans la série.

Le Courrier français a publié en 1837 son récit Une Magistrature et une fête africaine [37]. Rédacteur en 1838 au Figaro [38], Mornand fut l'initiateur entre autres de la mention « la suite au prochain numéro » par l'ampleur de ses textes ; à titre d'exemples comme en témoignent, en 1840, les deux grandes colonnes sur trois d'une page complète de la Caricature en feuilleton : « Les Raffinés modernes »[39] ou bien sous forme de rez-de chaussée[40] comme dans le Commerce [41] où ses textes avaient un cadre historique ou littéraire, « mais sans affecter plus de gravité » ainsi que le précise Clément Caraguel[42], tels : « La Modiste et l'aga »[43], « Le Prince Mazare »[44] - [45] - [N 12] - [46] - [N 13], « Les deux Bassompierre »[47]. En , il commença à se faire connaitre[48]. La Revue de Paris, de 1842 à 1846 publiait ses « Épisodes et souvenirs de l'Algérie française »[49], Le Constitutionnel en 1844, 1849 et 1852, « Désastre à Bougie » [50], « Algérie » [51]. Dans Le Voleur, « Vendetta en Afrique »[52]..., Journal des Débats, « Les Hôtels américains à Paris »[53]... Cité en 1853 parmi les collaborateurs de l'Europe-artiste [54].

Mornand fut un des principaux rédacteurs du Siècle. Précisé, « correspondance particulière au journal », une série d'articles en concernant l'Algérie[N 14]et de même, répartie dans l'année , le Bulletin de l'extérieur titre sur six numéros « Lettres italiennes »[N 15].

Secrétaire du journal de Grégory Ganesco [55] à Francfort-sur-le-Main : L'Europe « Analyse de la dépêche que Drouyn de Lhuys adresse aux agents diplomatiques de la France au sujet de la question grecque » [56] - [N 16]. « Bernerette »[57], nouvelle [N 17]qui a ravi Charles Bataille : « Heureux ceux qui conservent, au milieu des fatigues de plumé quotidiennes que comporte le journalisme, cette limpidité calme de forme, cette aménité d'esprit et cette vaillance de cœur »[25].

Les feuilletons de son journal le Courrier de Paris[58] - [59]sont une étude sur Daniele Manin peu de jours après la mort de celui-ci, reproduits en fin d'ouvrage de Henri Martin[60].

La Gazzetta di Modena « Le prince de Metternich à M. le ministre d'Autriche à Florence en date du »[61].

. Le, Courrier du dimanche [62] « Le Retour du docteur » (Louis-Désiré Véron retournant au Constitutionnel)[63] - [64], Portraits politiques : Giuseppe Montanelli[65], « La Semaine législative »[66], « De l'esprit de réglementation en France »[67]. « L'adresse au Sénat, projet de loi Palikao »[66].

La Gazette de France, « Attentat contre le roi de Prusse »[68]. Le Grand Journal [69] « Une aventure de Garibaldi »[70], L'Avenir national« Les Fêtes de Dante »[71] - [72], La Gironde « Voyage à Caprera » [73] - [74], Le Nain jaune[75]« Le roi et la reine de Prusse »[N 18], « L'Histoire anecdotique et biographique de la Société des gens de lettres depuis sa fondation »[76].

Mornand avait, pour publier, du mal à trouver un journal correspondant à ses opinions profondes, sa dernière grande collaboration a été pour l'Époque dirigée par Frédérick Terme. « La partie politique est confiée à M. Félix Mornand dont le nom si honorablement connu reste attaché à de sérieuses créations en journalisme, est spécialement chargé des informations extérieures. On a beaucoup remarqué pendant la guerre d’Allemagne et d'Italie les correspondances qu'il avait su réunir pour L'Époque, celle de Monsieur Kaempfen entre autres »[77]. Sur la guerre d'Italie [78]. Le berceau des Rothschild à Francfort[79]. Description de Camillo Cavour[80]. À propos du préfet de Côme et de Messine Lorenzo Valerio[81]. Sur la question romaine[82]. Bismarck et le projet de loi prussien [83].

Le pseudonyme de Félix Mornand était simplement : Daniel[84], ainsi le trouve-t'on dans, par exemple, des feuilletons intitulés « Courrier de Paris » de L'Europe de Grégory Ganesco[85]. En date du (duel de deux journalistes) et . « ...vous décrire quelques salons où l'on cause, les plus brillants, celui de Madame de Lamartine » [86].

Chroniqueur à l'Illustration

Félix Mornand fut un des premiers collaborateurs de l’hebdomadaire L'Illustration, journal universel, aux côtés du fondateur Jean-Baptiste-Alexandre Paulin[87]. C’est surtout dans ce recueil, un les plus accrédités de ce temps, qu’il œuvra le plus. « Les lecteurs de l’Illustration ont eu le plus clair de cet esprit fin, net et précis »[88]. Le premier numéro parut le , et ses articles chaque semaine sur la vie de la société au dix-neuvième siècle étaient anonymes avant la loi sur l’obligation de la signature en 1850. Mornand faisait partie des écrivains qui collaborèrent le plus fréquemment à L’Illustration[89] - [90]. Il dirigea pendant quinze ans la chronique littéraire [N 19], et fut un des plus fermes soutiens de L’Illustration[91]. Monsieur Félix Mornand, juge titulaire au journal L’Illustration, comme l'écrit Louis Ratisbonne, où il tient d’une main ferme et bienveillante le sceptre de la critique littéraire[92]. « Lisez les vieux chroniqueurs. Ils écrivent comme on écrit une lettre et non comme on écrit un livre. Vous comprendrez en les étudiant que pour bien faire une chronique il faut de l’esprit de la raison et du cœur, de la raillerie sans amertume, du bon sens sans lourdeur, de la délicatesse sans afféterie, de la distinction et du goût sans que toutes ces qualités-là se compliquent de l’idée de talent. Si vous pensez à trouver du talent à celui qui vous raconte la journée de la veille, il écrit un livre ; ce n'est plus une causerie. Il faut une urbanité exquise et familière, de la grâce, un sérieux-enjoué et un enjouement sérieux, de la gaîté sans rien de trivial, des anecdotes pourvu qu’on n’ait pas l’air de les exposer ; il faut de la verve et du laisser-aller ; il faut savoir sa langue sans avoir l’air de l’avoir apprise, et avoir la science des sous-entendus, des phrases inachevées, des demi-mots ; il faut suivre la syntaxe sans avoir l’air de se douter des règles. En un mot, les chroniques sont des lettres à l’adresse du public : elles doivent avoir la vraie, l’aimable éloquence épistolaire, à la démarche aisée et naturelle. En disant ce que doit être la chronique, j’ai fait l'éloge de la manière de M. Félix Mornand.» Paul d'Ivoi[93].

Directeur politique et rédacteur en chef d'un nouveau journal, Le Courrier de Paris

Félix Mornand fut un pionnier : on a trop oublié cette période de 1851 à 1859, pendant laquelle la presse n’osait ni formuler un blâme, ni maintenir une opinion, ni insinuer un conseil ; l’autorité n'aurait point accepté la copie même littéraire, d'un homme froid ou simplement indifférent. Or, écrit Jules Richard[94], Mornand, à qui ce silence pesait et qui le disait tout haut, et qui ne se gênait pas pour dire que le droit de la pensée est imprescriptible et que personne n'a la puissance d’enchaîner l'idée, après des années d'attente et des démarches sans nombre, avait fini par trouver un bailleur de fonds, M. Prost[N 20], disposé à aider de ses capitaux le réveil de la presse. Ce banquier acheta le à l'abbé Jacques-Paul Migne son dernier journal La Vérité [95] moyennant l’autorisation de substituer au titre de la Vérité celui de Courrier de Paris, organe du parti démocratique, rédacteur en chef, Félix Mornand avec pour collaborateur Charles Blanc et le frère de celui-ci, Louis Blanc, pour correspondant à Londres. Les rédacteurs en étaient : Ferdinand Prévost [96], Victor Henri Fillias [97], Glorieux de Villiers [98] et Marie Eugène de Gyvès[N 21]. La Revue française salua la parution du journal : Le Courrier de Paris vient de publier son premier numéro [N° spécimen – ]. Nous y signalons tout d'abord le goût des articles sérieux et honnêtes, et d'une littérature tout autre que celle qu'on nous sert trop souvent çà et là[99]. Comme d’autres écrivains, Charles Sauvestre remarqua le grand attrait de ce journal par l’organisation d'un vaste système de correspondances établi sur des bases nouvelles. Et, tout aussi important, chaque jour une chronique parisienne par Paul d'Ivoi ; des nouvelles courtes et littéraires[100]. George Sand y avait publié sous forme d'une lettre « à Félix Mornand » son roman Courrier de village, en feuilleton sur dix numéros, du 1er septembre au 20 octobre 1857[N 22]. En six mois, Mornand avait fait réussir le plus important des journaux de l'année, lance Firmin Maillard. Très bien fait dès le début, il a inauguré chez nous un système de journal qui se rapproche plus de L’indépendance belge que des autres journaux. Entré franchement dans les rangs de l'opposition, ce journal devint bientôt dans ses limites un des plus ardents défenseurs de la cause démocratique, son vrai porte-drapeau, et compter sur un dévouement et sur un appui autres que ceux du Siècle et de la Patrie. Le chiffre de son tirage et de ses abonnés s’éleva immédiatement, et dès lors, le succès parut lui être assuré. Le Ministre de l’Intérieur d’alors s’en inquiéta [94]. Seulement trois mois après la parution du Courrier de Paris , la vente sur la voie publique lui fut retirée (on sait qu’elle consiste à pouvoir vendre le journal dans ces petits kiosques qui décorent les boulevards ; elle est très importante pour les journaux du soir). On fit enlever à Mornand sa rédaction en chef. M. Prost [N 23], le banquier - qui en avait fait les fonds était intelligent mais il n’était pas brave jusqu'à l’héroïsme, - vint trouver Mornand et lui dit : « A partir d'aujourd’hui je change la ligne politique du journal ». Et le Courrier de Paris en arriva à donner, pour ainsi dire, satisfaction entière au Pouvoir en reléguant M. Félix Mornand à la direction de la partie littéraire, et en mettant à sa place, comme directeur de la partie politique, M. Cheron de Villiers [101], acquis au régime[102]. Alfred Darimon confirme : Par un dénouement des plus inattendus, le Courrier de Paris a publié hier et aujourd'hui [] une série d'articles d’Émile de Girardin intitulée : L'Opposition constitutionnelle, dans lesquelles, approuvant la conduite des députés sermentistes, il trace le programme d'une politique nouvelle, exprimant en somme : alliance entre l'Empire et la liberté ou libéralisation sans changement de régime[103]. Plusieurs écrivains quittèrent alors le journal : MM. Charles-Louis Chassin et Ferdinando Petruccelli della Gattina furent les premiers, puis Louis Ulbach, L. d’Ornant et Eugène Pelletan. D’où entrefilet de Mac Scheehy [104] dans L’Union :« Félix Mornand déclare à ses lecteurs qu’il était étranger depuis la fin d’aout dernier à la politique. L’article du Courrier de Paris du 6 décembre 1857, en forme de programme, semble s’être donné pour mission de travestir toutes les missions sincères et graves qui ont des organes dans la presse. Il a soulevé chez le fondateur même du journal la répulsion et le désaveu. » [105]. Polémiques retentissantes entre grands journaux : Le Siècle, Le Constitutionnel, L'Observateur belge[N 24] et La Presse dont Émile de Girardin était directeur[106] - [107]. Le Journal amusant note le : « J'annonçais dans un précédent numéro du que M. Félix Mornand s'était retiré du Courrier de Paris. Il n'en est rien. M. Mornand doit, par traité, son concours de surveillance à la partie littéraire de ce journal, mais il ne doit pas son nom. Je suis heureux d'annoncer cette bonne nouvelle à tous les jeunes littérateurs qui s'étaient habitués à ce goût éclairé, à ces excellents conseils, et particulièrement à cette rare urbanité » [108]. Félix Mornand quitta tout à fait le Courrier de Paris en qui cessa deux ans après[109].

L'Opinion nationale

F. Mornand passa en 1859 au tout-nouveau quotidien politique du soir, L'Opinion nationale où le demandait son fondateur Adolphe Guéroult[N 25] dont le XIXe siècle a écrit : « En ces temps-là où le reportage n’existait pas, où l’information à outrance ne tenait pas lieu de tout le reste, il suffisait dans un journal d’un homme de ce talent pour en faire la fortune. » [110]. En 1859, Mornand jouissait déjà d’une grande renommée parmi les autres principaux rédacteurs : Alexandre Bonneau [111], Paul-Mathieu Laurent, Jean-Augustin Barral, Edmond About, Jules Levallois, Francisque Sarcey, Hector Malot, Jacques Babinet, Victor Meunier, Jules-Antoine Castagnary... Rédigée par Mornand, l'Opinion nationale s’éleva rapidement à quelques milliers d’abonnés et devait en rester là mais c’était l’année 1860 où, - tandis que la France négligeait les échos lointains du mouvement d’un certain Garibaldi au sud de l’Italie (la fameuse Expédition des Mille), Félix Mornand, qui avait connu Garibaldi et gardait pour lui une profonde estime, une sorte de culte, suivait passionnément ses mouvements et, persuadé que cet aventurier était un grand homme, il était en rapport, sinon avec le général, du moins avec ses compagnons, sur les opérations qui se projetaient dans ce petit clan d’insurgés. Chaque jour, Mornand harcelait son rédacteur en chef à prendre parti en faveur de cette insurrection, le suppliait ; mais, pour Guéroult, soutenir un rebelle contre le pouvoir établi paraissait exorbitant, vis-à-vis des Tuileries notamment. Quand il s’y résigna, il ne le regretta pas car la une de son journal vantait précisément l’entreprise du condottiere lorsqu’à quelques jours de là, celui-ci entrait en triomphateur à Naples. Ce fut comme un coup de foudre et l’Opinion nationale passa en un mois à 25 000 abonnés[112].

La partie politique était traitée par Monsieur Guéroult « avec l'autorité que donne l'esprit absolu d'indépendance » souligne le Charivari. M. Félix Mornand ne s’occupe à l'Opinion nationale que des questions de politique étrangère déplore J.-F. Vaudin [113] : « Encore ne les traite-t-il que dans des entre-filets très laconiques. C'est regrettable pour le journal ». L'aperçu est incontestable, malgré cela, - en plus du régulier Bulletin de l’extérieur, des Correspondances particulières du journal et des Dépêches télégraphiques[114] seulement incombés à Mornand, de longs articles ponctuels apparurent tout de même avec sa signature au hasard de ce quotidien. L'un se rapportant à Victor-Emmanuel II [115] ; l'autre rectifiant la vérité, intitulé Le Siècle et la Savoie [116] ; ou encore, la copie de la lettre de l'archevêque de Bordeaux à son clergé avec l'exemple d'Ab del Kader élevé à l'école de la tolérance française à la suite des derniers évènements en Syrie ; l'Appel de François II à la guerre civile[117], publié par L'Union et Le Monde, prouvant que François II « ne se contente pas de défendre Gaète, mais qu’il excite officiellement ses ex-sujets à l’insurrection et à la lutte contre la volonté nationale . — F. Mornand » ; et, victoire, la reproduction du discours adressé au Corps législatif applaudissant « la part plus large faite à nos travaux et à notre responsabilité »[118] - [N 26].

C’est sous forme de lettre « à mon cher Guéroult » que Mornand envoyait de Milan, de Turin, ou de Venise au journal les détails les plus précis sur les affaires[N 27] - [N 28]. En un an[119], L'Opinion Nationale avait pris un essor considérable : « journal très bien documenté, tourné vers l’étranger ; par sa rédaction d'une grande qualité, sa tenue et son sérieux, il peut être mis sur le même pied que le Journal des débats, Le Temps, la Gazette de France sous l'Empire » . Mais Félix Mornand, pour divergences politiques avec son directeur, se vit devoir rompre avec le faux-libéralisme de l'Opinion nationale et publier haut et fort à ses lecteurs son désaccord dans L'Opinion nationale du 7 aout 1861 et La Gazette de France du 8 août 1861 :

« Mon cher Guéroult, Lorsque je suis entré chez vous, sur votre demande, bien que nous étant trouvés dans un entretien préalable de nuances assez différentes, nous avions cru toutefois reconnaître, grâce à l’obligation légale et à la garantie de la signature, la possibilité de coexister sur le terrain si étroit laissé à la presse. Mais je ne croyais pas que cette divergence était telle de votre part qu’elle s’est manifestée depuis, particulièrement dans vos derniers travaux sur la dissolution du Corps législatif, où, après avoir convié les diverses oppositions à se présenter à l’assemblée élective, vous les qualifiiez de partis excentriques et repreniez, avec l’addition du talent, la thèse déjà vieille et jugée, que ce sont ces oppositions qui nuisent à la liberté. Je n’aurais pas pensé non plus que vous pourriez engager, sans la constater, votre rédaction dans une circulaire à vos anciens abonnés, où vous parlez au nom du tous, et dont je me vois obligé de répudier les doctrines. Recevez donc ma démission, avec l’expression de mes regrets et celle de mes sentiments distingués.

— F. Mornand . »

Lettre si dignement démocratique et libérale par laquelle Félix Mornand s’est séparé de l’Opinion nationale pour rester fidèle à toutes ses convictions [120].

Écrivain voyageur

Le voyage a marqué le début de la carrière de journaliste de Félix Mornand au ministère de la Guerre : envoyé en mission à Constantine, il s'est donné ensuite de pérégriner jusqu’à Biskra en notant la description des lieux, les personnes rencontrées, les anecdotes, son regard sur la colonisation et le peuplement de l’Algérie, avec des données déchiffrées sur sa production agricole et minérale pour les années 1845 à 1847[121].

« Combien de choses simples et nouvelles, si naturelles qu'on ressent vraies dès le premier instant, ce sont les souvenirs d'un hôte qui a été bien accueilli et qu'est resté à loisir dans notre Afrique française, qui s'y est entretenu avec des amis nouveaux devenus plus tard d'anciens amis et qui s'est trouvé lui-même un vieux colon avec un jeune esprit dès le premier jour de son arrivée. Ses faits donnent à penser, les anecdotes vous frappent comme des lumières. c'est le panorama, L'Algérie en spectacle et la vie en action. »

Louis Énault relate dans le Constitutionnel du 14 novembre 1856 :

« C’était en effet l'excursionniste de lettres par excellence : une spécialité qui a pris naissance avec les Chemins de fer. L’été, on était sûr de le rencontrer sur toutes les plages et sur toutes les promenades des villes d'eaux S’agissait-il d'un congrès agricole, d'une inauguration, d'une statue à étrenner, Mornand était toujours prêt à voyager résistant aussi bien à l'épreuve des discours officiels qu'à celle des banquets à trois services. Fallait-il suivre une compagnie, il était également disposé à partir, écrivant sur un coin de table d’auberge, par terre, sur un genou, voire en marchant. »

— Pierre Véron, Le Monde illustré, , p. 379.

Dans un article dédié à Laurence Sterne, auteur du « Voyage sentimental à travers la France et l'Italie » A sentimental Journey through France and Italy (1768), Félix Mornand lui reproche : « Toi, ô bon Yorick [alter ego de Laurence Sterne], tu as inventé les impressions de voyage, flairé une mine riche et productive mais quel triste parti ta veine littéraire a tiré de cette trouvaille ! pourquoi ton livre terminé offre-t-il l’aspect désolant d’une terre antique mutilée ? » Et il poursuit : « Quand on voyage... »[N 29], achevant par ces mots : « Ma profession de foi est : je dirai ce qu'ont vu mes yeux, ce qu'ont entendu mes oreilles ; pas un mot de plus ni de moins »[122]. Mornand appréciait par contre l’humour, la bonhomie, la sensibilité de l’écrivain irlandais dans ses autres livres, qualités dont lui-même était investi comme l'a remarqué la critique : « Et tous ses voyages, Félix Mornand les écrit comme il les a exécutés, il les raconte d’une plume alerte et fine : il y trouve des sujets de chroniques, d’observation enjouées ou doucement sérieuses, d’esquisses neuves et piquantes. Des renseignements pris à vol d’oiseau, mais exacts ; rapports pleins d’informations curieuses recueillies de visu et sérieusement instructifs » Louis Ratisbonne[123].

« Les fonctions d’inaugurateur sont une des plus pénibles corvées qu’un homme de plume puisse être appelé à remplir. Ils étaient deux ou trois, ce brave Félix Mornand en tête, qui avaient élevé cette spécialité à la hauteur d’un sacerdoce. Mornand vivait, on peut le dire, avec sa malle sous son bras. N’importe à quelle heure, ou époque de l’année, on pouvait lui dire : Marche ! et il marchait. Pour remplir convenablement le métier d’inaugurateur, il fallait des grâces d’État toutes particulières. D’abord la faculté de dormir, n’importe sur quoi. Puis celle de digérer, n’importe quoi. Enfin celle d’écouter n’importe quoi. Mornand était prodigieux sous ces trois rapports. Aussitôt qu’il était assis sur une banquette de chemin de fer, cela durait pendant trois cents lieues. [1 200 km]. Quant aux lits d’auberge, rien ne l’épouvantait en ce genre. Lui-même disait plaisamment : - je suis le Mithridate des punaises. Ce qui était plus dur encore que les sommeils aventureux, c’étaient les dîners refroidis… Mornand avec sa vaste carrure, défiait tout cela. Quant aux discours (le plus terrible côté de la chose) non seulement il les écoutait en stoïque mais encore il avait toujours dans sa poche une petite harangue, vous comprenez, disait-il, s’il manque quelque chose au programme cela bouche un trou. »

— Pierre Véron, Le Monde illustré, Courrier de Paris, , p.134.

Il étonne encore :

« Quel homme heureux et quel conteur amusant que ce Félix Mornand ! Il court le monde, tantôt sur les bords du Rhin tantôt sur les rives de la Méditerranée, en France, en Angleterre, en Afrique, un peu partout, comme il dit lui-même, et pourtant toujours à Paris où nous lisons chaque semaine sa prose dans l'Illustration et dans je ne sais combien d’autres journaux. Ne nous plaignons donc pas des voyages de M. Félix Mornand qui ne nous font pas perdre un seul de ses articles, et souhaitons que ses articles ne nous privent jamais d’un seul de ses voyages. »

— Taxile Delord, Le Charivari,

« Ce cher gros Bourguignon, tant embarrassé dans sa démarche, n’en était pas moins un ubiquiste acharné. Je l’ai rencontré aux quatre coins des pays où le vent politique soufflait. Il s’en allait avec sa désinvolture empâtée, mais il voyait tout, il savait tout, rien ne l’arrêtait pour marcher au triomphe de l’idée libérale à laquelle il avait voué sa laborieuse intelligence. » Charles Bataille[124]. Un autre de ses collègues, Louis Ratisbonne dans Journal des débats[125] expose les conditions dans lesquelles Félix Mornand produit ses livres de voyage[N 30]

En 1862, l'homme de lettres se mit, pour prendre un peu de repos, à passer ses étés à Bade où il fut prié par Charles Lallemand [126] de rédiger l’Illustration de Bade[127] - [128] - [N 31]. Tels : « Rapports de Bade » [129] à mon cher Villemot »[130]. Ou encore « Souvenirs des bords du Rhin » [131], aux tombes du poète Friedrich von Schiller et du dramaturge August von Kotzebue.

« L’Illustration de Bade pourrait se lire en plein Paris et charmer le boulevard. Félix Mornand, l'âme de cette petite feuille, vient de la quitter : c'est impossible. »

— Jules Claretie, le Figaro, .

L'homme

« Félix Mornand était, comme l’a dit Alphonse Karr une âme d’élite. Il avait le courage modeste d’un soldat et la douceur d’une femme. »

— Paul Féval, le Siècle, 20 juin 1867.

Les faits

Farouchement défenseur, par exemple, de sa propre liberté de penser : « Le Journal de Bruxelles a cité, la semaine dernière, parmi les convives d’un récent grand dîner donné au Palais-Royal par le prince Napoléon III, M. Félix Mornand. Ce fait est compétemment inexact ainsi que notre collaborateur et ami, M. Mornand l’annonce par une lettre que le Journal de Bruxelles contient dans son numéro d’aujourd’hui. ». De même, dans une lettre adressée au Nain jaune qui lui avait attribué une opinion approbative du Trésor littéraire [132], Félix Mornand repousse la responsabilité personnelle d’une opinion qu’il a émise comme rapporteur devant la Société des gens de lettres : « Un rapporteur est seulement l’interprète de la réunion délibérante qu’il a charge de porter la parole en son nom »[133].

« Le journal de Cracovie, le Czas, a publié la lettre suivante adressée par Mgr l’archevêque de Gnezen et de Posen au président du Grand-duché de Posen, relative à l’usage de la langue allemande, imposée dans les actes officiels aux Polonais, sujets de la Prusse, et nommément au clergé qualifié de fonctionnaire. Ce document est d’une grande importance comme symptôme de nationalité persistante, et c’est ce qui nous détermine le reproduire in extenso. »

— Félix Mornand in l’Opinion nationale, 19 février 1861[134].

Le zèle de Félix Mornand est clamé par Maitre Victor Lefranc au juge du tribunal à la vente du Courrier de Paris[135] en ces termes : Avez-vous compté les tribulations, savez-vous bien ce que c’est que fonder un journal ? avez-vous compté les labeurs, les responsabilités, les veilles et les insomnies qui surmènent et écrasent le malheureux qui porte cet atlas de papier sur ses épaules ? vous rougirez de lui marchander cette légitime indemnité[136] - [N 32].

Prodigue avec ses amis : le bal de Mornand a été célèbre lorsqu'à 31 ans, héritant inopinément d'une grand-tante, il invita somptueusement le Tout-Paris qui « y courut avec entrain », raconta largement Henry de La Madelène[137] - [138].

Dès le premier numéro du Courrier de Paris, il déclare qu’« il veut vivre en bons termes avec tout le monde et ne pas mettre flamberge au vent [attaquer un combat] pour de puériles susceptibilités d’écrivains. Le journalisme n’est point une arène, et nos plumes des instruments de pugilat »[139].

Un jour, il dut se battre en duel au pistolet, rapporte encore Paul Féval[140]; il le fit avec une intrépidité rare. Son adversaire fut blessé à l’épaule, mais ce fut Mornand qui tomba malade… de chagrin. C. Lecat de Bazancourt et moi nous eûmes toutes les peines du monde à l’empêcher de se bruler la cervelle sur le terrain même de la rencontre.

Très dévoué à Lamartine[N 33], il fit partie en 1858 du comité de Paris pour la souscription nationale, en faveur de laquelle il milita activement[48]. - [N 34]. Souscripteur également au monument à élever pour Paul Bert[141] et pour celui de Henry Murger[142]. Par égard pour Chateaubriand, il souscrivit en la faveur d'une nièce du vicomte, Eudoxie Péan de la Roche-Jagu pour ses Mémoires de compositrice[143].

Alors en butte aux tracasseries des agents de l'administration, un journaliste rappelle dans une lettre à l'ex-ministre de l'Intérieur, Victor de Persigny « l'entremise de deux de mes coreligionnaires politiques, mon illustre défenseur Jules Favre et mon honorable ami Félix Mornand[144]».

S'est lu dans l'Illustration de Bade à propos de la généreuse mesure qui a attribué spontanément à tous auteurs d'ouvrages représentés au théâtre de Bade des droits non exigibles selon la législation existante : « Tout métier est rude et celui de chroniqueur a ses aspérités et ses difficultés comme tout autre, mais il y a plaisir à l'exercer quand on a à rapporter de tels actes. — Félix Mornand » [145].

Honorant le livre de M. de Charnages , La Recherche du Bien[146], il se révèle en quelque sorte : « Je trouve dans ce livre, en petit nombre, mais de forte trempe et de bon aloi, les pensées d’un esprit sérieux et élevé qui, plaçant son point de départ dans la raison, cet appui que Dieu a accordé à l’homme, montre tout ce que l’on en peut tirer pour la conduite de la vie. Le style n’est pas inférieur à la pensée dans ce noble et remarquable écrit. »

Nous devons louer, d’une façon particulière, souligne Ernest Gebauer[147], le chapitre : Félix Mornand — La Vie de Paris au chapitre intitulé : Comme on meurt à Paris ! « Écrites avec une sensibilité vraie, ces quelques pages protestent énergiquement contre la fosse commune, contre la dispersion des restes d’un objet aimé »[148].

« Nous ignorons si Félix Mornand possède des décorations,tout ce que je puis affirmer, c'est que sa vie politique a été noble et irréprochable comme sa vie privée. — Anatole de La Forge »[140].

Un article d’Albert de la Fuzelière dans L'Événement du 18 août 1872 relate l’importance pour Mornand de rendre honneur à ses amis (en l’occurrence Auguste de Belloy[149].

Soldat depuis longtemps aguerri aux luttes du journalisme dit-on, je le vois encore, remémore Charles Bataille, traverser nos boulevards de son pas lourd, méditatif et grave, ses puissantes épaules affaissées comme celles du bœuf qui poursuit sans trêve le sillon commencé. À ses dernières heures, torturé par la pensée qu’il laissait un fils sans fortune[150]. Ceux qui font les livres en vivent toujours de plus cruels que ceux qu’ils écrivent[151].

Dans L'Époque[152], les souvenirs de son collaborateur :

« L’existence de ce citoyen loyal est digne d’être racontée, écrit e, d’abord pour sa propre gloire et ensuite pour l'instruction de ceux à qui de beaux exemples sont salutaires. Parler de Mornand, c’est nous rejeter au milieu de ces luttes fécondes à l'aide desquelles la démocratie dégageait ses droits et les saines doctrines libérales préparaient leur triomphe ; c’est nous ramener à ces temps où les hommes les plus aimés nous indiquaient le chemin à parcourir, le but à atteindre : c'est surtout montrer ce que peut faire le désintéressement poussé jusqu’à l’héroïsme. Nature exquise en ses bontés diverses, foi robuste et sévère pour lui, clémente pour autrui, âme pure de toute défaillance, esprit loyal, cœur ardent et prompt à tous les sacrifices, tel il nous apparut toujours. »

Comme écrivain politique, sa sincérité fut incontestable, lit-on dans le journal libéral Le Sémaphore, on a pu dire de lui qu'il fut pour la liberté un ami de la veille, du jour et du lendemain. Il avait énormément produit.Reporté dans ce journal [153], ceci :

« C'était un homme affable et d’une conversation fort enjouée. Il se livrait peu, mais avait de l’esprit et un grand charme de séduction, qui le firent souvent réussir dans le monde. Ces belles qualités furent gâtées dans les dernières années de sa vie par une misanthropie croissante. Il en faut chercher la cause dans les déceptions de toute nature qui, à notre époque plus qu’à aucune autre, attendent les caractères probes et délicats. Durant ses noirs accès, il s’enfermait des semaines entières chez lui, refusant d'ouvrir et de recevoir personne. Il repoussait la nourriture. Une croûte de pain trempée dans quelques gouttes d'eau-de-vie suffisait à le soutenir. L’accès passé, il reparaissait sur le boulevard, et redevenait pour tous l'homme aimable et souriant que nous avons connu. De quelle sensibilité comprimée ou meurtrie sont faites ces maladies amères ? voilà ce que la médecine ne sait pas, et que l’histoire du cœur pourrait seule révéler : « On étouffe dans cette société mal faite, me disait-il un jour ; nous mourrons tous de l’air qui nous manque ! »

— Grégory Ganesco, Le Nain jaune

Le journaliste, explique Jules Richard alias Thomas Jules Richard Maillot, doit tout savoir à peu près et à peu près tout savoir ; il doit pouvoir écrire un article partout et sur tout : en voyage, sur un champ de bataille mais il faut qu’il ait du talent. Le public qui le lit ne doit pas s’apercevoir qu'il n’a eu que vingt minutes pour griffonner deux cents lignes ; le public est un maître qui ne voit que le résultat, qui ne veut pas connaître les efforts, qui trouve tout naturel qu’on l’amuse, qu’on l’intéresse ou qu’on l’instruise tous les jours et qui vous oublie avec la plus grande indépendance de cœur, le jour où, fatigué, vieilli, usé, le journaliste se retire, non pour planter des choux, mais pour soigner son coffre détérioré et son esprit surexcité par des veilles prolongées et des travaux hâtifs. C’est de cette grande maladie qu’est mort Félix Mornand, de la maladie qui détruit à la fois la lame et le fourreau. J’ai rappelé qu’il avait fondé et fait réussir Le Courrier de Paris[154] ; cela ne l'avait pas rendu plus riche, car depuis nous l'avons revu à l'Opinion nationale, à l'Europe[155], au Siècle, en dernier lieu, à l'Époque, luttant toujours, écrivant sans cesse, jusqu’au jour où le mal a été le plus fort[156].

Félix Mornand est mort en pleine activité à 52 ans. Le Figaro avait annoncé une semaine avant l’inquiétude qu’il causait à ses amis sur le mauvais état de sa santé mais rien ne pouvait faire prévoir une fin si prompte. Les facultés intellectuelles étant déjà éteintes en lui à la Maison Dubois où le docteur Favrot [157] qui le soignait depuis des années l'avait fait transporter [158]; et où il succomba le soir-même sans souffrir, des suites d’une attaque cérébrale. « L’âme de ce penseur avait tué son corps »[140].

Reconnaissance

L'affluence était énorme hier à l'enterrement de Félix Mornand d'après Figaro[159]. La foule de ses confrères des divers journaux auxquels il avait collaboré, s'était réunie au 200, Faubourg Saint-Denis où la chapelle a été trop petite ; beaucoup ont dû demeurer dans la cour. Une messe en musique a été chantée pour le repos de l'âme du défunt. Après l’absoute, le convoi s’est dirigé vers le cimetière Montmartre où a eu lieu l’inhumation. Dans ce long cortège recueilli, toute la presse parisienne à quelque parti qu'elle appartienne ; la Chambre des députés, le Barreau, les Ecoles, l'Armée et l' Émigration polonaise comptaient là aussi de nombreux représentants[140]. Parmi le public nombreux, nous avons remarqué Carnot et Garnier-Pagès, Grousset, Tony Révillon, [les écrivains] Vitu, de La Fizelière, [journalistes] Castagnary, Henry de Pène, Cayla, Alexandre Weill, l'économiste Cochut, Nadar. Devant la tombe, Paul Féval, au nom de la Société des gens de lettres, a retracé la vie si noble et si laborieuse de Mornand; il a rappelé que né riche il était mort pauvre en consacrant sa fortune à désintéresser les créanciers de son père. « Polémiste ou critique, il combattait vaillamment, mais les blessures qu’il faisait n’étaient jamais empoisonnées. Comme journaliste politique, Mornand avait une sérieuse et considérable valeur qui lui conquit d’illustres amitiés, Garibaldi et Ratazzi le pleureront comme un frère. Au-dessus de l’écrivain, il y avait l’homme sans peur et sans reproche, le galant homme, autant par ses rares qualités de caractère que par les dons de l’esprit »[160]. Ce que nous louerons surtout dans ses chaleureuses paroles , écrit Le Siècle, c’est la part faite aux qualités morales du défunt, à son indépendance d’opinion, à son désintéressement, à sa loyauté chevaleresque et à cette bonté intelligente qui lui valut l’estime de tous, même celle de ses adversaires politiques, car il n’avait pas d’ennemis. Nous l'avons vu chaque jour à l'œuvre pendant vingt ans, car avant d'être son collaborateur, nous avions l'honneur d'être son ami. Manin, Cavour, Ary Scheffer [qui vait fait un portrait de Daniel Manin], Eugène Cavaignac, Lamartine, Victor Hugo, avaient pour lui autant d'estime que d'affection. Anatole de la Forge[161].

« Félix Mornand, journaliste sincèrement regretté de ses confrères,ce qui est un cas assez rare — Le Petit Figaro, 16 janvier 1868. »

L'Illustration écrit au lendemain de l'inhumation : Dans les dernières années, entrainé par des convictions ardentes et inébranlables, Félix Mornand s’était principalement voué au journalisme politique. De prime abord, on sentait qu’on avait affaire à un homme, dans toute la belle et noble acception du mot. Parmi les amis nombreux réunis pour lui rendre les derniers devoirs, pas un qui ne partageât cette pensée avec nous. Georges Bell[162]. Pierre Véron, lui aussi reconnait, dans le Monde illustré à la même date: « Il paraissait cependant taillé en Hercule, ce pauvre Mornand, lui, voyageur infatigable, il avait pris un embonpoint anormal. Écrivain distingué, libéral convaincu, âme dévouée, Félix Mornand ne laisse que des sympathies. »

Félix Mornand était un de ces hommes dont il ne faut pas attendre la mort pour en faire l’éloge. Cœur noble et loyal, talent multiple, rompu au travail, et ne lui ayant demandé que les moyens d’existence, il est mort quand la plume lui est tombée des mains. — Paul Gravier[163].

« Félix Mornand était un de ces hommes dont il ne faut pas attendre la mort pour en faire l’éloge. Cœur noble et loyal, talent multiple, rompu au travail, et ne lui ayant demandé que les moyens d’existence, il est mort quand la plume lui est tombée des mains ». — Paul Gravier[163] - [N 35].

son cher ami, Frédérick Terme résume dans L'Époque : La mort de Félix Mornand enlève à la politique un de ses plus nobles athlètes, à la littérature un de ses plus excellents adeptes, à nous-mêmes notre maitre.

« Beaucoup de travail et beaucoup de peine jusqu'à la maladie qui l'emporta, maladie spéciale faite de pauvreté et de chagrin. Voilà souvent la vie de l'homme de lettres. Ainsi a vécu et fini Félix Mornand. Il n’aura pas eu d'autre récompense que ce funèbre concours autour de sa tombe, juste honneur qui a fait resplendir du moins son humble convoi.

— Louis Ratisbonne, Journal des débats politiques et littéraires,19 juin 1867 »

Ouvrages

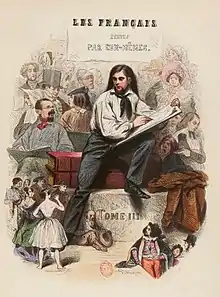

- 1841 : L'Algérien français. Extrait de Les Français peints par eux-mêmes (consulter en ligne)[N 36] - [N 37].

- 1843 : Mariano Stinca[N 38].

- : L'Arabe, Les Étrangers à Paris (consulter en ligne), collectif, éditeur Charles Warée , 1 vol. grand in-8, XXXV-525 pp. et 1 f. avec 30 planches hors texte. Dans le style des Français peints par eux-mêmes, une pittoresque et humoristique galerie de portraits d'étrangers : l'Anglais, l'Américain, le Moldo-Valaque, le Hongrois, l'Arabe, le Turc, le Suisse, l'Egyptien, le Colon, le Chinois, le Hollandais, l'Allemand,...

- 1850 : De l'Impôt sur le capital, Paris, Plon frères, 1850 In-12, 22 p. Extraits de L'Illustration des 22 et .

- 1851 : Le Libre-échange et le discours de M. Thiers, Paris, Guillaumin, In-8°, 30 p. Extraits de L'Illustration des et 7-.

- : Le 1er mars en Algérie, Paris, Plon, In-12°, 19 p. L'Union commerciale, le Libre-échange et la question des céréales, Extraits de L'Illustration des 28 février et 7 mars 1851.

- Félix Mornand, La Belgique, Paris, Hachette - Bibliothèque des Chemins de fer, (réimpr. 2018), 270 p.

- Félix Mornand, Tableau historique, politique et pittoresque, Paris, Paulin et Le Chevalier, , 177 p. (lire en ligne)[N 39].

Première de couverture « Les Français peints par eux-mêmes » de Léon Curmer. Dessin d' Hippolite Pauquet (en).

Première de couverture « Les Français peints par eux-mêmes » de Léon Curmer. Dessin d' Hippolite Pauquet (en). - Félix Mornand, La Vie de Paris, Paris, Hachette BNF, (réimpr. 2016), 234 p. (ISBN 201445955X, lire en ligne).

- Félix Mornand, La Vie arabe, Paris, Librairie nouvelle, (réimpr. 2014), 348 p. (lire en ligne).

- Félix Mornand, Le 12 juillet 1857, Paris, Jules Claye, (réimpr. 2013), 36 p. (lire en ligne).

- Félix Mornand, Un peu partout, Paris, L. Hachette. Bibliothèque des chemins de fer, , 286 p. (lire en ligne)[N 40]

- Félix Mornand, Bernerette, Paris, Michel Lévy, (réimpr. 2016), 315 p. (lire en ligne)

- Félix Mornand, L'Année anecdotique, petits mémoires du temps, Paris, E. Dentu, (réimpr. 2006), 363 p. (lire en ligne)

- Félix Mornand et Joseph Vilbort, Voyage illustré dans les deux mondes, Paris, Le Chevallier, , 404 p. (lire en ligne).

- : Le Mercure de Bade in Moniteur illustré de la saison des eaux, à vendre chaque année avant l’ouverture de la saison. Cahier de 70 pages. Baden-Baden, Strasbourg et Paris, .

- Félix Mornand, Garibaldi, Paris, Achille Faure, , 280 p. (lire en ligne).

- Félix Mornand, Journal de voyage dans la province de Constantine (1849), 2021 [lire en ligne].

Traducteur

- (en) Richard Hildreth (trad. Félix Mornand), L'esclave blanc [« Archy Moore, the white slave; or, Memoirs of a fugitive, »], Paris, L. Hachette et Cie, (réimpr. 1858, 1873, 1876, 1882, 2009, 2016.), 418 p. (lire en ligne)[N 41].

- Alessandro Gavazzi (trad. Félix Mornand), Sermons du P.ère Gavazzi, Paris, Poulet-Malassis et De Broise,, , 221 p. (lire en ligne).

Bibliographie

- 1839-1904 Correspondance d'Émile Deschanel, Arch. Nat. 151AP/34.

- La Revue de Paris 1833-1845, Demengeot & Goodman, 1845.

- Revue de Lyon, « 15 Juillet 1848 », Lyon, impr. Boitel, 1849. (consulter en ligne)

- Le Messager de l'Assemblée (consulter en ligne) La Concession du libre échange, 2 septembre 1851.

- À propos du caractère liégeois, Belgique (extraits), 1853 (consulter en ligne)

- Le Magasin pittoresque, De la vie des eaux autrefois (consulter en ligne), p. 341-342 (extraits), 1er janvier 1854.

- Charles Monselet, La Lorgnette littéraire : dictionnaire des grands et des petits auteurs de mon temps p. 158 « Félix Mornand, critique un peu triste mais honnête », 1857.

- George Sand, Correspondance, (juillet 1856- juin 1858) à Félix Mornand, T. XIV , T. XV, 1857, Classiques Garnier, Bibliothèque du XIXe siècle, n° 14, Hors collection, Paris,1979.

- (en) The North American Review, Vol. 84, No. 175 (1857), p. 561, « Mornand's brillant pen ».

- Lettre de Lamartine à Félix Mornand, 13 décembre 1858, 2 p.-in 8, pp. 233 et 291[48].

- Le Tour du Monde publié par Édouard Charton (Divers articles de Félix Mornand qui les tenait lui-même d'Aïcha, favorite du bey (Algérie 1837) Hachette, p. 235, 1877.

- Jules Dériard et Louis Dériard, Antoine-Auguste Dériard: sa vie intime, ses travaux scientifiques et littéraires et le résumé analytique de ses biographies des Lyonnais dignes de mémoire, nés à Lyon ou qui y ont acquis droit de cité, Lyon, notice biographique de Félix Mornand p.362/436, 1890.

- Charles de Lovenjoul, Étude bibliographique sur George Sand Librairie Henri Leclerc Paris, p.41, 1914.

- Michel Bonneau, Tourisme et villégiature balnéaire en France et en Belgique vers 1850, pp.13-22 (consulter en ligne), In: Hommes et Terres du Nord, 1977/2.

- Théophile Gautier, Correspondance générale 1846-1848. Histoire des Idées et Critique Littéraire n° 25, édité par Cl. Lacoste. T.10, p.295 et 300,1985.

- Roger Durand, Album algérien d'Henry Dunant, n°4. Regards sur l'Algérie par les Européens, Genève, 185 pages, 27 octobre 2014.

- Ivan Brovelli, Daniele Manin et l’image de la révolution de Venise en France et en Italie (1848-1880). Université Paris sciences et lettres, 2019.

- Alphonse de Lamartine, Correspondance 1848-1866[48]. Tome 1, p. 233, A Félix Mornand, le 13 décembre 1858, 2 p. in 8°. Et texte Lettre 511. p.291, . Tome 2, Cahier n° 4, p.316, . Supplément du tome 1 (1811-1866), p.373 et 515/599, édité chez Honoré Champion, Librairie Nizet, et Tome VII (1830 -1867) p. 216, 317 et 436/1003, même éditeur, .

Notes et références

Notes

- Michel Mornand dcd 1694, marié à suzanne Dejoux (acte d'abjuration le dimanche 7 avril 1680), fille d’Abraham Dejoux maitre cordonnier elle est décédée à Solutré 6/4/1710 https://www.cgsl.fr/les-actes/250311-deces-solutre-dejoux-suzanne.html Union Union: AD 71 Solutré BMS 1674-1711 p 87/175.

- Fief de la seigneurie de la Batie à Charnay appartenant au XVIe s. à Aimé de Rymon (1573-1645), procureur du Roi.

- 1630-1715, fils d'Antoine Viard, 1606-1678, avocat au bailliage de Mâcon, marié avec Anne de Rymon,1608-1678 (parrain de François Mornand 3 mai 1714,fils de Simon et Marie, archives71 folio 67/144). Derymon, avocat anobli par Henri IV.

- Anne Maillet 1692-/1750, mariée avec Simon Mornand le 9 juillet 1720, fille de Benoit Maillet ca 1670-27 avril 1720 St-Clément Mâcon, et Marie Sallé (Salez dans l'acte), petite-fille de Jean Maillet et de Magdelaine Rozay, grangers de Madame de Rymond à Saint-Clément archives71 Folio 87/133.

- Alliances : Antoinette Chardigny de père vigneron à Berzé-la-Ville épouse de Philibert 1730-1788, négociant marchand, acte no 48 f.100/110. Antoinette Courtois, fille de Pierre Courtois 1717-1779 mariée à Jean Baptiste Mornand 1730 Charnay -1782 aubergiste. acte

- Puis receveur des finances, plus tard à Dinan puis à Villefranche.

- Arrondissement de Loches, Villefranche-sur-Saône, Dinan, Les Sables d'Olonne (Annales de la République française 1846)

- Étienne Pascal J-B. (1789-1860), soignait Lamartine. Il fut nommé préfet de l'Allier par Lamartine au début de la Seconde République. En novembre 1860, il décéda alors qu'il prodiguait ses soins à Madame de Lamartine et à sa nièce Valentine de Cessiat au château de Monceau.

- Félix était l’ainé, il avait deux sœurs. Jean-Claude Mornand s’est remarié à Lyon, en 1825, avec Marie-Joséphine Desgranges ° 1796, veuve en 1820 de Pierre-Dominique Segaud, avocat et littérateur

- « Félix Mornand s'était lié dès l'enfance avec Lamartine, son voisin de campagne et il devait rester toute sa vie un de ses amis les plus chers. » Lettre de Paul de Musset lui annonçant le décès de son frère Alfred.Le Figaro, 2 mai 1934

- En 1848, les Chambériens expulsent manu militari les Voraces venus de Lyon dans l'intention de provoquer la sécession de Chambéry et de la Savoie.

- Désopilantes charges pendant la crise de la question d'Orient en 1840 à la suite du traité de Londres rédigé sans la France. G. Vapereau. L'auteur n'a voulu qu'amuser.

- Mariano Stinca était un captif d'origine napolitaine, au service de Hamouda Pacha Bey de Tunis (1782-1814)

- Du 12 mars 1852 au 1er juillet 1852 « Ben djellab et l'état de Tuggurt », « Désastre de Bougie », « Lambessa », « Insurrection dans la province de Constantine ».

- « Les Turcs au Vatican », « Florence capitale », « Ricasoli et l'aristocratie toscane », « Peruzzi, Ridolfi, Guerrazzi », etc.

- Le gouvernement français aurait refusé de désigner un candidat au trône hellénique

- fait revivre l'héroïne d'un des plus touchants récits d'Alfred de Musset comme le dit Clément Caraguel

- Guillaume 1er, 7e roi de Prusse, Hohenzollern 1797-1888 et sa femme Augusta de Saxe-Weimar-Eisenach (1811-1890)

- Cinq grands textes détaillés, sur 4 colonnes

- Joseph Antoine Alfred Prost avait débuté dans les lettres, avant de créer en 1852 la Compagnie générale des banques d’escompte

- Eugène de Gyvès 1814-1880, écrivain, fils du baron de Gyvès, maire de Champ-Saint-Père de 1826 à 1830 et de Louise Porchier de la Thibaudière. Il s’illustra par sa collaboration à divers journaux et revues. Il travailla plusieurs années au « Courrier de Paris ». son neveu, le général-baron de Gyvès fit une brillante carrière. » Dictionnaire historique des vendéens célèbres; Joël Pérocheau 1994 FeniXX, 379 p.

- Imprimé sous le titre Promenades autour d’un village, Michel Lévy, Paris, 1866

- Prost - ami de collège du haut fonctionnaire Hector Collet-Meygret, préfet de police désavoué - voulait faire une spéculation grâce à Mornand avec ce journal du soir et de plus à bas-prix (rapport au ministre de l’intérieur sur la commission des papiers saisis aux Tuileries)

- (Belgique, avant 1830), Journal bruxellois dont Van Meenen, d'Elhougne et Doncker étaient rédacteurs.

- “Un des créateurs du journalisme français”, ancien polytechnicien, inspecteur des finances, député ; à son décès sans distinction de parti.

- L’année 1860 fut une date importante parce qu’elle fut celle des premières modifications libérales apportées au fonctionnement des institutions et au régime de la presse. Francis Choisel, Revue d’Histoire Moderne & Contemporaine, Année 1980, 27-3, pp. 374-390

- Au lendemain de l’enthousiasme à Milan pour l’érection du monument à Manin en mars 1860, il faisait partie du groupe des journalistes français expulsés de Venise par les autrichiens. « Milan, 29 mars. Mon cher Guéroult, Après la fête, le deuil ; après Milan, Venise; après l’ovation, les rigueurs. F.M. »

- Félix Mornand, resté à Turin nous envoie d’intéressants détails sur une visite qu’il a fait à Garibaldi en compagnie de l’éminent historien de la France m Henri Martin. E. Pauchet, l’Opinion nationale, 10 avril 1861

- Quand on voyage, il faut que chaque pas imprime sa trace sur le papier blanc. La halte même doit profiter : à chaque relais son chapitre. Visite-t-on une ville, on en raconte l’histoire ; on dit la chronique locale ; on fait le tour de la bourgade et on la décrit avec amour dans tous ses différents aspects, on en trace le panorama. Puis viennent les détails, l’inspection des rues, la monographie du clocher, l’étude du portail gothique, l’appréciation raisonnée du buste d’un grand homme du cru, les légendes ; une scène de mœurs saisie à vol d’oiseau par la portière d’une diligence, que sais-je ? rien n’est à dédaigner. Voilà par quelle poétique, par quels procédés littéraires aussi ingénieux que simples, comment on sait faire durer la lecture du livre une fois commencée. Ma profession de foi est : je dirai ce qu’ont vu mes yeux, ce qu’ont entendu mes oreilles ; pas un mot de plus ni de moins.

- Il existe une classe d’homme de lettres intéressant et laborieux entre tous, voué à une tâche sans trêve, Condamné à l’inspiration hâtive, à une parturition du cerveau quotidienne et perpétuelle, Ils sèment tous les jours, sans compter et sans qu’il leur en soit beaucoup tenu compte, l’idée, la raison, le caprice, la vérité sérieuse ou la grâce paradoxale, parfois l’erreur, si vous voulez, sur des feuilles qu’on lit et qu’on oublie, et que le vent emporte. Ils n’ont pas le choix du sujet ; ils sont attelés au barbarisme politique du jour ou aux solécismes littéraires de la veille. La loi les entrave, le sujet les borne. Il faut courir au milieu de ses barrières sans les heurter ni les franchir. Et il faut recommencer toujours et toujours recommencer. Ceux qui ne meurent pas à la peine et soutiennent leur dur mais utile et honorable métier à travers la gratitude des sots en général et des rancunes de beaucoup de sots particuliers, ceux-là ne sont ni bilieux, ni nerveux, ni sanguins, ni flegmatiques, Ils sont journalistes. Le plus grand chagrin de ces travailleurs est surtout de ne pouvoir se recueillir et concentrer ce qu’il se sentent de force et de talent dans une œuvre de longue haleine, spontanée et libre, élaborée à loisir avec art et avec amour. Quelques-uns pourtant, sans nuire à leur tâche de chaque jour, trouve le temps et le courage de l’essayer. S’ils ne peuvent faire un poème, ils écriront un roman ou un drame, ou bien, entre deux feuilletons, ils accompliront un voyage qui deviendra un livre spirituel, La Vie des eaux, La Vie arabe, la Vie à Paris de Monsieur Félix Mornand. Louis Ratisbonne.

- L'Illustration de Bade 1857-1865, hebdomadaire rédigé par divers hommes de lettres et illustré entièrement par Charles Lallemand, a comporté d'intéressantes études. Bade et la Forêt noire par Adolphe Joanne L. Hachette, Paris 1863, p.124

- Mornand gagna le procès (suivi d’une Mesure de Sécurité infligée par le directeur général de la sûreté publique, désavoué depuis, grand ami du propriétaire du journal).

- Félix Mornand a vécu de longues années dans la glorieuse intimité de M. et de Mme Lamartine

- Lancement par ses amis d’une souscription nationale pour venir en aide à Lamartine qui, incapable de payer ses dettes, se trouve au bord d’un désastre financier ; elle ne donnera que de maigres résultats

- (it) Achille de Lauzières

- L’éditeur parisien Léon Curmer publia cet extrait de son vaste portrait de la France de son époque en neuf volumes (grand in-8°) auquel contribua Félix Mornand au volume III, chapitre Province, de la page 193 à 254. In-12°, 61 pages illustrées de quatre gravures en couleur (sous serpente) et noir et blanc dans et hors texte par Paul Gavarni et Henry Monnier.

- L'esquisse des meurs si originales et peu connues encore de ce nouveau compatriote forme la matière d'un très curieux travail que vient de faire Félix Mornand dans cette importante publication Les Français peints par eux-mêmes, et dans lequel on voit défiler successivement le maure, le juif, l’arabe, le kabyle, le mozabite, le birkvy, le colon algérien, le zouave, le spahis, le zéphir, etc., etc. ; en un mot, tous les types si neufs et si dignes d’intérêt dont notre colonie algérienne offre la réunion unique. Le Charivari, 3 mars 1842.

- Éditions de Vigny, 27 pages. Extrait du Commerce

- C’est une heureuse idée d’avoir ainsi placé dans une sorte de parallélisme synoptique les deux grandes rivales qui arment aujourd’hui le monde pour leur querelle. Le Constitutionnel (no 223) p.1.

- Un Peu partout ce titre léger n’exclut ni les aperçus profonds, ni les digressions sérieuses ou politiques. Le Siècle, 11 09 1856.

- Nouvelle peinture de l'esclavage en Amérique du nord, l'ouvrage de Richard Hildreth (en), paru à Boston en 1836, a été la source de la Case de l'Oncle Tom (Hoefer, XXIV, 678).

Références

- Union: AD 71 Solutré BMS 1674-1711 p. 87/175.

- Simon Mornand 1680 Solutré -1757 Charnay-lès-Mâcon †1750.

- Née vers 1672, mariée le , à St Pierre - Mâcon, décédée le , à 47 ans.

- Acte de baptême à Saint-Clément Mâcon vue 6/198.

- Né à Charnayle AD (fils de "Jean" Baptiste Mornand né à Mâcon et Antoinette Courtois).

- Bailly, juge civil et criminel du Comté de La Clayette Journal du commerce de la ville de Lyon et du département du Rhône, , (supplément du no 492).

- AD acte de naissance Mâcon, no 96 de son fils Félix.

- Préfet sous Louis-Philippe Ier.

- L'Europe politique, scientifique , page 3.

- Une Semaine de Révolution ou Lyon en 1830 M. Mornand, Imprimerie André Ldt, Lyon, 1831 & Hachette 2013 In 8 broché, 112 pages.

- Claude Mornand, Commission administrative de Lyon.

- Dinan, acte no 16 du mariage Eonnet/Mornand

- Presse locale ancienne, La Vérité.

- Le Courrier français 14 02 1849 - Le Moniteur algérien, journal officiel de la colonie : annonces légales, judiciaires, administratives, commerciales et maritimes.

- Acte décès no 71, , à 63 ans à l’hôpital militaire d’Oran, conseiller de préfecture à Oran.

- Acte de mariage Sources: BMS de Lyon - - Microfilm - vue 114 sur 217.

- Jeanne Pierrette "Caroline" Pascal 1786-/1821.

- Archives famille Pascal.

- Lamartine ou l’amour de la vie, Albin Michel, .

- Gérard Unger, Lamartine poète et homme d'État, collection Grandes biographies, Flammarion, 1998, p. 41 et 43.

- Le (Signé : Félix Mornand.) [Édition de 1857], 36 p.. – réédité Hachette BNF, .

- Alfred Dantès Dictionnaire biographique et bibliographique, alphabétique et méthodique, p. 716.

- Gustave Vapereau, Dictionnaire universel des contemporains, Paris Hachette,1858.

- L'Illustration , p. 415.

- Le Journal amusant, .

- L'Année littéraire et dramatique, Hachette 1859, p. 112.

- Pierre Véron, Le Charivari, .

- Le Messager de Paris, p. 2/4.

- La Presse théâtrale et musicale, .

- Jean-François Vaudin, Gazetiers et Gazettes: Histoire critique et anecdotique de la presse 1860, années 1858-1859, 380 p.].

- France archives, Mornand, Jean Félix.

- Maurice Dommanget, La Révolution de 1948, Spartacus ou Annales historiques de la Révolution française, année 1967, p. 545-546.

- Le Constitutionnel .

- Histoire de la Révolution de 1848. t. 4, 2 /, 399 p., 1866.

- [Jules et Louis Dériard, Antoine-Auguste Dériard : sa vie intime, ses travaux scientifiques et littéraires et le résumé analytique de ses biographies des lyonnais dignes de mémoire, imprimerie Pitrat Ainé, Lyon, 436 p., p. 23] Référencé également dans Le Voleur, no 7, .

- Jennifer E. Sessions, By Sword and Plow. France and the Conquest of Algeria », Revue d'histoire du XIXe siècle, 45/384 p. Cornell University Press () Paris, volume 5. .

- Le Courrier français, 17 octobre 1837, article extrait du périodique l'Afrique française..

- « l'ancien Figaro » d'Alphonse Karr.

- La Caricature morale, politique et littéraire, Paris, 13 septembre 1840.

- Article important installé sur plusieurs colonnes en bas de page d'un journal.

- Le Commerce, journal des progrès moraux et matériel (10 mai 1837 - 28 juin 1848.

- L'Année littéraire et dramatique, ou Revue annuelle des principales productions de la littérature française et des traductions des œuvres les plus importantes des littératures étrangères classées et étudiées par genres ... par G. Vapereau, L. Hachette, 1859, p. 111.

- Le Commerce, 11 et , histoire contemporaine.

- Le Commerce, .

- La Guerre continentale au cinquième étage, cité par G. Vapereau dans L'Année littéraire et dramatique, Hachette 1859, p. 112 et Le Commerce, .

- Mariano Stinca, Le Commerce 23 octobre 1842.

- Le Commerce, .

- Christian Croisille, Correspondance inédite d'Alphonse de Lamartine, lettre 540, t.2/ Clermont Ferrand, Cahiers d'étude sur les correspondances du XIXe siècle., Clermont-Ferrand, Puy-de-Dôme, Presses Universitaires Blaise Pascal, , 294 p., P. 291.

- En 1842 : Ali-ben-Aissa, p. 96 à 108, . Hamouda p. 260 à 271, Volume onze. En 1843 : Ahmed-ben-el-Hamelaoui, p. 43 à 55 - Mustapha ben Ismaël dernier article, L’Interprète Garoué, p. 271 à 283.- Le Naya p. 5 à 21 et Une Semaine à Oran p. 82 à 197. Volume XIX. En 1844 : Le Tombeau de la chrétienne, p. 107 - Les Tebibs, p. 275 à 285, volume XXV, . En 1845 : Sidi Embarek, le Borgne, fameux et brave lieutenant d’Abd-el-Kader.no 105.

- Désastre à Bougie.

- Le Constitutionnel : 1844 22 octobre, 1849 10 décembre "Kabyles".

- No 4 du .

- , p. 2.

- L'Europe-artiste, Paris, 1853-02-06.

- Gregory Ganesco, Medias19. Grégory Ganesco sur Bnf.

- Le Sémaphore de Marseille, 12 décembre 1862.

- En plusieurs fragments, du chapitre I, au chapitre VII, .

- Le Courrier de Paris sur Bnf

- 9 et 10 octobre 1857.

- Henri Martin, Daniel Manin, Furne et Cie, , 423 p. (lire en ligne), pages 393 à 407..

- 2 février 1860.

- Courrier du dimanche.

- .

- , p. 1/8.

- et Courrier d’Allemagne.

- .

- .

- .

- Le Grand Journal, 25 novembre 1866.

- .

- .

- Florence, , p. 1/4.

- La Gironde, 6 juillet 1866.

- 6, 7, 14, 15, 20, 22, et .

- .

- .

- Le Grand Journal, .

- Le Sémaphore de Marseille, .

- L'Événement.

- L'Événement.

- [https://www.retronews.fr/journal/le-semaphore-de-marseille/17-novembre-1866/1191/2926401/1+-17+novembre+1866].

- [https://www.retronews.fr/journal/le-semaphore-de-marseille/5-decembre-1866/1191/2926347/1?from=%2Fsearch%23allTerms%3D%2522f%25C3%25A9lix%2520mornand%2522%26sort%3Dscore%26publishedStart%3D1866-12-01%26publishedEnd%3D1866-12-31%26publishedBounds%3Dfrom%26indexedBounds%3Dfrom%26page%3D1%26searchIn%3Dall%26total%3D11&index=0++-,5+décembre+1866].

- .

- Dictionnaire des pseudonymes par Georges d'Heylli, (Paris), 1887.

- Grégory Ganesco.

- L'Europe, 14 mai 1863.

- Le Monde illustré, .

- La République française, 9 octobre 1870.

- Edmond Texier, Biographies des journalistes, Pagnerre, 1850, p. 245/ 253 pages.

- Félix Mornand, série « La Guerre dans les oasis », dans L’Illustration : journal universel, 354, , p. 226.

- Le Charivari, .

- Journal des Débats politiques et littéraires du mardi

- La Patrie (Paris), , p. 2.

- La Situation, chronique parisienne .

- La Vérité, Paris, 1854.

- Ferdinand Prévost, sur BnF.

- Média19, Littérature et culture médiatique.

- .

- La Revue française 1855-1866, numéro du .

- L'Opinion nationale, p. 2/4.

- Pierre Théodore Cheron de Villiers, sur BnF...

- Firmin Maillard, Le Courrier de Paris. dans Histoire anecdotique et critique de la presse parisienne, 2e et 3e années, 1857 & 1858 : revue des journaux de l'année, Paris, Poulet-Malassis et de Broise, 1859, 253 pages, p. 66, 67, 68, 74. t.

- Alfred Darimon, Les Cinq sous l'Empire (1857-1860), Paris, Hachette BNF, .

- .

- L'Union, , Chronique du jour, p. 885.

- Correspondances particulières, Journal de Saint Quentin.

- La Gazette de France.

- Journal amusant, .

- Le .

- Numéro du .

- Alexandre Bonneau sur BnF.

- D’après le XIXe siècle, journal quotidien politique, ..

- Jean-François Vaudin sur BnF.

- L'opinion Nationale, 20 novembre 1860.

- .

- L'opinion Nationale, 25 mars 1860.

- L'Opinion Nationale, 8 septembre 1860

- F. M. l'Opinion nationale, , p. 2. Projet d'adresse à l'Empereur lu par le duc de Morny en date du 28 02 61.

- En un an, ï Opinion Nationale s'est élevée à un des premiers rangs de la presse parisienne, et son tirage a atteint le chiffre de plus de 35,000 exemplaires. L’Estafette, .

- Courrier du dimanche, .

- Félix Mornand, journal de voyage dans la province de Constantine (1849), Petits Inédits Magrébins, éditions El Kalima no 13 et 14, 11 juillet 2021.

- L'Artiste, , p. 101.

- Journal des Débats politiques et littéraires du mardi .

- Le Charivari, Courrier de Paris, .

- Journal des débats .

- Charles Lallemand, sur BnF.

- Le Ménestrel, .

- Félix Mornand est actuellement en Allemagne, où il dirige, avec le talent que vous lui connaissez, l' Illustration de Bade, correspondance de Paris. La Gironde, , p. 1.

- Figaro, journal non politique, 9 septembre 1858.

- Figaro Villemessant, .

- L'illustration de Bade et d'Alsace, 25 novembre 1860.

- Le Trésor Littéraire de la France.

- Félix Mornand, « Chronique du jour », L'Opinion nationale, (lire en ligne).

- L'Opinion nationale, 19 février 1861.

- Courrier de Paris.

- Frédéric Thomas, La Presse, 3 janvier 1859.

- Henri de la Madelène, « Le Chevalier Loÿs, chapitre XI », La République française, (lire en ligne [Page 1]).

- Caliban, « La Revue littéraire », La Silhouette, (lire en ligne).

- Joseph Béliard, « Entrefilet », Journal des villes et des campagnes, , P 3/8, (lire en ligne).

- Le Siècle, 20 juin 1867.

- Le Commerce, .

- Le Figaro, p. 3/8.

- L’Opinion nationale, .

- Courrier du dimanche, 18 mai 1862.

- Le Ménestrel, 7 septembre 1862

- M. de Charnage, éditeur P. Schlesinger, 1864, grand in 8°, 71 pages.

- Ernest Gebauer.

- La Presse théâtrale, revue artistique et littéraire dirigée par Auguste Muriel., .

- Auguste de Belloy[voir en ligne].

- Henri Mornand sur Bnf, de mère non dénommée.

- Courrier de Paris, Le Charivari, 22 juin 1867.

- L'Époque, juin 1867.

- Extrait du Sémaphore, 25 juin 1867.

- Le Courrier de Paris.

- l’Europe.

- La Situation, 19 juin 1867, page ¾.

- Alexis Favrot sur Bnf.

- Le Figaro, 16 juin 1867.

- Figaro du 16 juin 1867.

- Malespine, l'Opinion nationale, 20 juin 1867.

- Le Siècle, 20 juin 1867.

- L´illustration Journal Universel n°1269 Vol XLIX (49), 22 juin 1867.

- La Patrie, 19 juin 1867.

Liens externes

- Ressource relative à la vie publique :