Jules Levallois

Jules Prosper Levallois, né à Rouen[1] le et mort à Pontaubault le , est un homme de lettres français, secrétaire de Sainte-Beuve de 1855 à 1859.

| Nom de naissance | |

|---|---|

| Alias |

|

| Naissance |

Rouen, |

| Décès |

Pontaubault, |

| Activité principale | |

| Distinctions |

| Langue d’écriture | Français |

|---|---|

| Genres |

|

Biographie

Fils d’un des plus brillants avocats du barreau de Rouen, Jules Levallois fit ses études, comme boursier, au Collège royal de Rouen, où il eut pour condisciples toute une pléiade de jeunes Normands qui se sont tous fait un nom. Lui-même, dans ses Mémoires d’un Critique, a raconté ses années d’enfance et rappelé avec intérêt ses camarades rouennais : le romancier Hector Malot, l’archéologue Léon Heuzey, le physiologiste Henri Beaunis, l’anatomiste Georges Pouchet, le critique Ernest Chesneau, le géographe Périgot, le poète Eugène Mordret, l’avocat républicain Eugène Manchon, qui lui fit connaître, au Tôt, le journaliste et écrivain Eugène Noël, pour lequel Jules Levallois conserva, toute sa vie, une longue et profonde amitié.

Venu à Paris en 1847 comme étudiant, Levallois fut un auditeur assidu des grands cours de la Sorbonne, où il suivit les dernières conférences de Michelet, après avoir été mêlé aux derniers cénacles des derniers bohèmes romantiques : Gérard de Nerval et Privat d’Anglemont. Au début des années 1850, il participa à l'équipe des rédacteurs du Dictionnaire universel de Maurice Lachâtre (1854-1856). Il côtoie là Alfred Delvau, Melvil-Bloncourt, Antonio Watripon, des amis de Baudelaire, Nerval, Privat d'Anglemont. Levallois entra ensuite, grâce à Sainte-Beuve qui voulait lui assurer des revenus plus décents, dans la vie littéraire en écrivant divers articles d’archéologie parisienne au Moniteur universel de Buloz. Bientôt après, Levallois remplaça, à 26 ans, le poète Octave Lacroix au poste de secrétaire où il aida cet écrivain de tout son talent d’érudit, surtout pour son Histoire de Port-Royal. Levallois a livré des pages pleines d’intérêt sur cette vie chez Sainte-Beuve, sur ses secrétaires, entre autres sur l’étrange Nicolardot.

En 1859, Levallois quitta Sainte-Beuve pour entrer à l'Opinion nationale, qui succéda à la Tresse, sous la direction d’un autre Normand, Adolphe Guéroult.

Selon Emile Zola c'était « un critique consciencieux ».

« M. Jules Levallois a longtemps publié dans l'Opinion nationale de longs articles pour lesquels il se donnait un mal infini. Il lisait jusqu'à trois fois les livres dont il avait à parler. Il prenait une quantité de notes, réfléchissait, comparait, consultait ses amis. Et, en fin de compte, il accouchait d'une étude parfaitement honnête, mais parfaitement médiocre. Je n'ai jamais lu d'articles plus lourds, plus indigestes. Ajoutez qu'ils étaient vides. Impossible d'en tirer une idée neuve. Cela se développait gravement; On aurait dit M. Prudhomme tirant de sa poche un mouchoir immense et finissant de se moucher dans un coin, avec majesté. M. Jules Levallois, un excellent homme au fond, combattait par tempérament toutes les tentatives originales. Il représentait la bourgeoisie dans la critique. Et le plus étonnant est que le même homme était un chansonnier fort gai, dont je connais des chansons charmantes[2]. »

Pendant treize ans, à côté de son ami Eugène Noël, qui y publiait ses Lettres rustiques, Levallois y rédigea avec un talent et une sûreté de jugement fort appréciés la Quinzaine littéraire, articles qu’il a recueillis en deux volumes : la Critique militante et la Piétié au XIXe siècle. Toujours comme critique littéraire, il collabora ensuite à l’Avenir national de Peyrat, au XIXe siècle d’Edmond About et de Fouquier, et surtout à la Revue bleue, où il donna de fort intéressants articles.

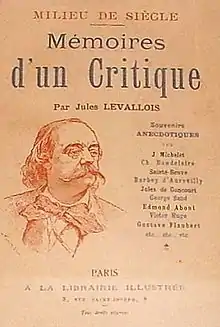

D’un esprit vaste et souple, très averti et très judicieux, charmant, fin lettré, écrivain disert, causeur agréable, cachant, sous un aspect doux et timide, sous une apparence frêle et délicate, un caractère très ferme, très libéral et très droit, Levallois aimait à parcourir avec indépendance tout le domaine des lettres, passant des études littéraires aux études sociales et traitant avec variété les sujets les plus divers. C’est ainsi qu’entre autres ouvrages il a publié tour à tour, en des genres absolument opposés, Déisme et Christianisme, les Contemporains chantés par eux-mêmes, la Petite Bourgeoisie, la Politique du bon sens, les Mémoires d’une forêt, puis son Sainte-Beuve et Jean-Jacques Rousseau, dont il était un grand admirateur, et qui reste une de ses œuvres maîtresses, avec l’Année d’un ermite, assez bizarrement intitulée. Il revenait souvent à ses études d’art, qui lui furent toujours chères, ainsi qu’à son très ancien ami Alfred Dumesnil, en fréquente correspondance avec lui. De là ses ouvrages sur les Maîtres italiens en Italie, la Vieille France, Autour de Paris, dont l’un fut couronné par l’Académie française. Cette même distinction accueillit son Corneille inconnu, travail original publié en 1878, qui augmentait la gloire de ce dramaturge en faisant mieux connaître et apprécier son génie au point de vue politique et historique. Un de ses meilleurs ouvrages est ses Mémoires d’un critique, où il a résumé de façon sincère et attachante, avec son tour d’esprit particulier, tous ses souvenirs sur les littérateurs qu’il fréquenta, Michelet, Baudelaire, Sainte-Beuve, Barbey d’Aurevilly, les Goncourt, George Sand, Victor Hugo, Gustave Flaubert, qui nourrissaient la plus vive estime pour cet écrivain probe et sincère. Il fut même chargé par la veuve de Michelet, qui appréciait sa manière, de terminer l’Histoire de France de Michelet, de 1814 à 1900.

Sa ville natale, qu’il affectionnait et qu’il avait qualifiée de « ville-musée », lui a inspiré quelques heureux passages, notamment une belle page de philosophie historique publiée en 1860 dans l’Almanach des Normands. Levallois, qui était également chansonnier, a composé de 1860 à 1895 environ, quantité de chansons de circonstance, souvent très spirituelles et très amusantes, qu’il chantait lui-même fort gentiment, mais qu’il n’a jamais réuni en volume, à l’exception d’un recueil contenant neuf chansons intitulé les Contemporains chantés par eux-mêmes. Chansons, Paris, Librairie internationale, Lacroix, Verboeckoven et Cie, 1868, in-18, 34 p. Une de ses chansons[3], qui ne figure pas dans ce recueil a été reproduite ou citée par Hector Malot dans un de ses derniers romans.

Levallois s’est éteint dans son ermitage de Pontaubault, près d’Avranches, à l’âge de 74 ans.

Notes

- Né au domicile de ses parents, no 77 rue des Fossés-Louis-VIII.

- Émile Zola, œuvres complètes illustrées,32, Œuvres critiques, Paris : E. Fasquelle, 1906

- Peut-être intitulée le Serpent.

Ouvrages

- Étude de philosophie littéraire, critique militante, 1862 ;

- La Piété au dix-neuvième siècle, 1864 ;

- Déisme et christianisme, Éd. Germer Baillière, coll. «Bibliothèque de philosophie contemporaine», 1866 ;

- L’Année d’un ermite, 1870 ;

- Sainte-Beuve : l’œuvre du poète, la méthode du critique, l’homme public, l’homme privé, 1872 ;

- Mémoires d’une forêt. Fontainebleau, 1875 ;

- Corneille inconnu, 1876, couronné par l’Académie française ;

- La Vieille France, promenades historiques, 1882 ;

- Autour de Paris. Promenades historiques, 1883 ;

- Les Maîtres italiens en Italie, 1885 ;

- Mémoires d’un critique : milieu de siècle. Souvenirs anecdotiques sur J. Michelet, Ch. Baudelaire, Sainte-Beuve, Barbey d’Aurevilly, Jules de Goncourt, George Sand, Edmond About, Victor Hugo, Gustave Flaubert, etc., 1896 Texte en ligne ;

- Un précurseur. Senancour : avec des documents inédits, 1897 Texte en ligne.

Sources

- Albert Cim, Le Livre, Paris, Flammarion, 1908, p. 313 ;

- Jules Claretie, Un secrétaire de Sainte-Beuve, le Figaro, ;

- Amis des monuments rouennais, Bulletin des Amis des monuments rouennais, Rouen, J. Le Cerf, 1904, p. 137-8 ;

- L’Intermédiaire des chercheurs et curieux, no 1, Paris, Benjamin Duprat, 1903, p. 94.

- François Gaudin, Maurice Lachâtre (1814-1900), portrait d'un éditeur et lexicographe socialiste, thèse de doctorat, 2 vol., 2004

- François Gaudin (dir.), Le Monde perdu de Maurice Lachâtre (1814-1900), Paris, éd. Honoré Champion, 2006, 288 p.

Liens externes

- Ressource relative à la littérature :