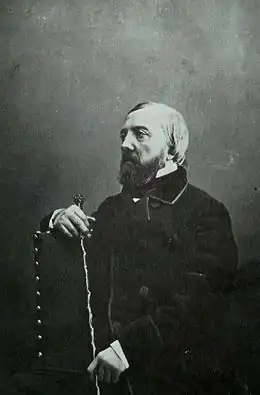

Charles Blanc

Charles Blanc, né le à Castres et mort le à Paris, est un historien, critique d'art et graveur français, membre de l'Académie des beaux-arts et membre de l'Académie française.

| Fauteuil 12 de l'Académie française | |

|---|---|

| - | |

| Directeur Académie des beaux-arts | |

| - | |

| Directeur Académie des beaux-arts | |

| - | |

Gabriel Garraud (d) | |

| Rédacteur en chef Gazette des beaux-arts L'Avenir national Le Temps |

| Naissance | |

|---|---|

| Décès |

(à 68 ans) 6e arrondissement de Paris |

| Sépulture | |

| Nom de naissance |

Auguste-Alexandre-Philippe-Charles Blanc |

| Nationalité | |

| Activités | |

| Fratrie |

| A travaillé pour |

Collège de France (- Revue pédagogique (d) () Le Temps Journal de Rouen Le Courrier français L'Artiste Gazette des beaux-arts |

|---|---|

| Membre de | |

| Maître |

Biographie

Fils d’un fonctionnaire de l’Empire, Blanc, étudia la gravure avec Calamatta[1], et exerça son état en même temps qu’il fournissait des articles de critique d’art dans les journaux de son frère, l’homme politique et historien Louis Blanc. Il a ainsi écrit dans le Bon Sens et la Revue du Progrès dirigée par son frère, ainsi que dans le Courrier français, l’Artiste, le Journal de Rouen, le Propagateur de l’Aube (1841), dont il fut un des fondateurs en 1859 et devint rédacteur en chef, dans la Gazette des beaux-arts, l'Avenir national, le Temps, etc.

Nommé directeur des Beaux-Arts au ministère de l'Intérieur à la Révolution de en remplacement de Edmond Cavé, il est maintenu à ce poste jusqu'en 1852[2] et le retrouvera, au retour de la République, de 1870 à 1873.

En 1867, il peint le tableau L'Étoile des couleurs pour promouvoir une approche scientifique du visible : il présente le modèle des trois couleurs primaires (rouge, jaune, bleu) et les trois couleurs binaires (orange, vert, violet) obtenues par mélange de pigments comme l'avait indiqué Le Blon au XVIIIe siècle.

En 1868, il est élu membre de l'Académie des beaux-arts, en remplacement du comte Walewski, et membre de l'Académie française en 1876, en remplacement de comte de Carné. Il est professeur d'esthétique et d'histoire de l'art au Collège de France de 1878 à 1882.

Il est inhumé à Paris au cimetière du Père-Lachaise (67e division)[3].

Van Gogh a été fortement influencé par son traité Grammaire des arts du dessin pour l'utilisation des couleurs complémentaires lors de sa période arlésienne[4].

Principaux ouvrages

- L'Œuvre de Rembrandt, reproduit en planches photographiques. Paris : Gide et J. Bandry (1853)

- De Paris à Venise, notes au crayon (1857)

- Le Trésor de la curiosité, tiré des catalogues de vente de tableaux, dessins, estampes, livres, marbres, bronzes, ivoires, terres cuites, vitraux, médailles, armes, porcelaines, meubles, émaux, laques et autres objets d'art, avec diverses notes et notices historiques et biographiques (1857-58). Réédition : 1999.

- L'Œuvre complet de Rembrandt, catalogue raisonné de toutes les eaux-fortes du maître et de ses peintures (1859-61), (tome 1), (tome 2), illustration photographique des Frères Bisson (lire en ligne), (Atlas).

- Histoire des peintres de toutes les écoles (14 vol.) (1861-83) :

- École française, tome 1, 1865 (voir)

- École française, tome 2, 1865 (voir)

- École française, tome 3, 1865 (voir)

- École flamande, 1864, avec Paul Mantz, Alffed Michiels, Théophile Silvestre et Alphonse Wauters (voir)

- École espagnole, 1869 (lire en ligne)

- École anglaise, 1863, par W. Bürger (voir)

- École hollandaise, tome 1, 1861 (voir)

- École hollandaise, tome 2, 1861 (voir)

- École allemande, 1883, avec Paul Mantz et Auguste Demmin (voir)

- École florentine, 1883, avec Paul Mantz (voir)

- Écoles milanaise, lombarde, ferraraise, génoise et napolitaine, 1883, avec Marius Chaumelin et Georges Lafenestre (voir)

- École ombrienne et romaine, 1884 (voir)

- École vénitienne, 1884 (voir)

- École bolonaise, 1877, avec Henri Delaborde (voir)

- Grammaire des arts du dessin. Architecture, sculpture, peinture, jardins, gravure, eau-forte, camaïeu, lithographie (1867) (lire en ligne)

- Le Cabinet de M. Thiers (1871) (lire en ligne)

- L'Art dans la parure et dans le vêtement (1875) (lire en ligne)

- Les Artistes de mon temps (1876)

- Voyage de la Haute-Égypte, observations sur les arts égyptien et arabe (1876) (lire en ligne)

- Grammaire des arts décoratifs. Décoration intérieure de la maison (1881)

- La Sculpture (1888)

- Histoire de la renaissance artistique en Italie (1889) (tome 1), (tome 2)

Notes et références

- Gustave Pawlowski et Henri Stein, Polybiblion : revue bibliographique universelle, t. 34, Paris, Aux bureaux de la revue, (lire en ligne).

- En remplacement de Gabriel Garraud (d)

, directeur pour quelques jours avant sa nomination, selon Gustave Vapereau, Dictionnaire universel des contemporains, Paris, Hachette, (lire en ligne).

, directeur pour quelques jours avant sa nomination, selon Gustave Vapereau, Dictionnaire universel des contemporains, Paris, Hachette, (lire en ligne). - Jules Moiroux, Le cimetière du Père Lachaise, Paris, S. Mercadier, (lire en ligne), p. 75

- Moi, Van Gogh, documentaire au format IMAX réalisé par François Bertrand.

Liens externes

- Ressources relatives aux beaux-arts :

- AGORHA

- Royal Academy of Arts

- (en) Bénézit

- (en) British Museum

- (en) Grove Art Online

- (nl + en) RKDartists

- (en) Union List of Artist Names

- Ressources relatives à la recherche :

- Ressource relative à la littérature :

- Notices dans des dictionnaires ou encyclopédies généralistes :

- Blanc Charles sur le dictionnaire critique des historiens de l'art de l'INHA