Alexandre Colonna Walewski

Alexandre Florian Józef Colonna Walewski, né le au château de Walewice et mort le à Strasbourg, est un militaire, diplomate et homme politique franco-polonais. Fils naturel de Napoléon Ier et de Marie Walewska, il est ministre et sénateur sous le règne de son cousin Napoléon III.

| Alexandre Walewski | ||

_(A).jpg.webp) Portrait du comte Walewski vers 1855. | ||

| Fonctions | ||

|---|---|---|

| Président du Corps législatif | ||

| – | ||

| Prédécesseur | Charles de Morny | |

| Successeur | Eugène Schneider | |

| Ministre d'État | ||

| – | ||

| Prédécesseur | Achille Fould | |

| Successeur | Adolphe Billault | |

| Ministre des Affaires étrangères | ||

| – | ||

| Prédécesseur | Édouard Drouyn de Lhuys | |

| Successeur | Pierre Jules Baroche | |

| Ambassadeur de France au Royaume-Uni | ||

| – | ||

| Sénateur | ||

| — – — | ||

| Député des Landes | ||

| – | ||

| Prédécesseur | C. Corta | |

| Successeur | Jean Darracq | |

| Biographie | ||

| Titre complet | Comte Walewski Duc de l'Empire |

|

| Dynastie | Maison Bonaparte (naturelle) Famille Colonna-Walewski (officielle) |

|

| Nom de naissance | Alexandre Florian Joseph Colonna Walewski | |

| Date de naissance | ||

| Lieu de naissance | Walewice ( |

|

| Date de décès | ||

| Lieu de décès | Strasbourg ( |

|

| Sépulture | Cimetière du Père-Lachaise | |

| Parti politique | Bonapartiste | |

| Père | Napoléon Ier | |

| Mère | Marie Walewska | |

| Fratrie | Napoléon II, prince impérial, roi de Rome Charles Léon Eugène de Beauharnais |

|

| Conjoint | Catherine Montagu Marianne di Ricci |

|

| Enfants | Avec Catherine Montagu : Louise Marie Walewska George Walewski Avec Rachel Félix : Avec Marianne di Ricci : |

|

| Distinctions | Légion d'honneur(Grand-croix), Virtuti Militari(Croix d'Or) |

|

|

|

||

| ||

|

|

||

|

||

Biographie

Fils de Napoléon Ier

Napoléon Ier rencontre Maria Walewska, née Łączyńska, épouse du comte Anastazy Walewski (pl) (1736-1815) en 1807 qui meurt le à Walewice [1]. Alexandre, enfant né de cette liaison en 1810 à Walewice est reconnu par Walewski et il porte son nom [2].

Alexandre est fait comte de l'Empire par un décret impérial du et des lettres patentes du suivant, dont l'article 4 précise que ce titre est « transmissible à la descendance directe et légitime, naturelle ou adoptive ». Le bénéficiaire se voit accorder un revenu annuel de 170 000 francs. Les armoiries Colonna conférées par les lettres patentes en même temps que le titre de comte de l'Empire étaient un mélange des blasons Walewski et Łączyński .

En , Alexandre accompagne sa mère qui rend visite à Napoléon souverain de l'Île d'Elbe.

Lorsque Maria Walewska, devenue veuve, puis remariée en septembre 1816 au comte d'Ornano, meurt en couches le , la tutelle d'Alexandre qui a alors sept ans est attribuée à son oncle maternel Teodor Michał Łączyński.

Au service de la Pologne et de la France

Revenu en Pologne en 1824, Alexandre Walewski refuse de servir dans l'armée russe et, malgré la surveillance de la police, parvient à s'embarquer pour l'Angleterre. De là, il se rend à Paris d'où son extradition est refusée au gouvernement russe par le ministère Villèle.

Après la révolution de juillet 1830, Horace Sébastiani, ministre des affaires étrangères de Louis-Philippe Ier charge Walewski d'une mission secrète en Pologne.

Pendant l'insurrection polonaise de novembre 1830, Walewski se met au service du gouvernement insurrectionnel et en tant que son délégué à Londres il sollicite l'appui de l'Angleterre. Il revient à Paris après la défaite du soulèvement.

Il est naturalisé français en 1833 et devient officier d'ordonnance du maréchal Gérard.

Ayant perdu sa femme Catherine Montagu après deux ans de mariage, il demande à être envoyé en Afrique. Il est alors nommé capitaine dans la Légion étrangère. Il passe ensuite au 2e chasseurs d'Afrique et devient directeur des affaires arabes à Oran.

Écrivain et homme politique

De retour en France il passe capitaine au 4e hussards. En 1837 il donne sa démission et se fait connaître comme écrivain et comme auteur dramatique. Mais sa comédie L'École du monde ou la coquette sans le savoir, représentée au Théâtre-Français le , n'a qu'un succès d'estime. La même année, Walewski vend son journal, Le Messager des Chambres, à Adolphe Thiers qui l’envoie en mission près de Méhémet Ali pour obtenir son consentement au traité de Londres. Le ministère Guizot l'attache à la légation de Buenos Aires.

Après son élection à la présidence de la République, le prince Louis-Napoléon Bonaparte nomme Walewski ministre plénipotentiaire à Florence (1849), puis ambassadeur à Naples (1850), à Madrid (1851) et à Londres (1851) où il négocie habilement la reconnaissance du Second Empire par le cabinet britannique.

Élevé à la dignité de sénateur le , Walewski devient ministre français des Affaires étrangères le suivant, succédant à ce poste Édouard Drouyn de Lhuys. Il préside alors la conférence de Paris qui a lieu après la guerre de Crimée et où il signe le traité le .

L’exécution du missionnaire des MEP Auguste Chapdelaine par les autorités locales chinoises en février 1856 (incident dit du père Chapdelaine), dans la province du Guangxi, sert de prétexte au Comte Walewski, pour accepter de rejoindre les Britanniques dans leur expédition punitive qui inaugure la Seconde guerre de l'opium. Il nomme le baron Gros comme ambassadeur en Chine.

|

Échec à la présidence du Corps législatif

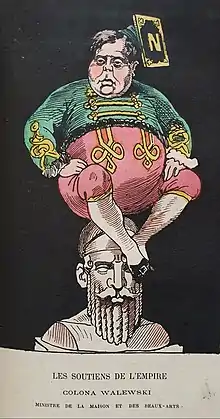

Opposé à Napoléon III sur la question italienne, Walewski démissionne de sa fonction de ministre. Il est alors nommé membre du conseil privé puis ministre d'État avec la direction des Beaux-Arts.

Le , Walewski pose la première pierre de l'opéra Garnier. Plus tard, il présente un projet de loi sur la propriété artistique et littéraire.

Le , il démissionne de son poste de ministre, puis de son mandat de sénateur en 1865, pour se faire élire député au Corps législatif, le , dans la 2e circonscription des Landes. L'empereur qui l'a destiné à la présidence du Corps législatif pour y remplacer son demi-frère le duc de Morny décédé, le nomme à ces fonctions avant même que son élection soit validée. L'opposition dit alors : « Chassez le naturel, il revient au galop ! ».

Walewski s'incline vers le régime parlementaire et témoigne vis-à-vis de l'opposition une impartialité qui déplaît à Eugène Rouher. Sur son refus de rappeler à l'ordre Adolphe Thiers, la majorité soulève un tumulte et Walewski est obligé de donner sa démission de député en .

Walewski entre ensuite au Sénat et présente à l'Empereur Émile Ollivier. Mais cette entrevue n'apporte pas les résultats espérés et Walewski, renonçant à la politique active, part en voyage en Allemagne.

Il meurt au retour de ce voyage, le , à Strasbourg. L'État accorde à sa veuve une pension de 20 000 francs.

Walewski avait reconnu le fils qu'il avait eu de Mlle Rachel, mais le titre de comte ne put se transmettre à sa descendance[3].

Il repose dans la 66e division du cimetière du Père-Lachaise[4].

Les descendants

Alexandre Walewski est d'abord marié à Lady Catherine Montagu (, Londres ✝ , Paris) avec laquelle il a:

- 1) Louise-Marie ( - 1833) ;

- 2) Georges-Edouard-Auguste ( - )

D'une liaison avec la tragédienne favorite de Victor Hugo, Rachel, Alexandre Walewski a :

- 3) Alexandre-Antoine-Jean ( - ), reconnu en 1844 et adopté par Walewski en 1860, consul général de France, marié le avec Jeanne-Claire-Marie Sala ( - ), père d'André Walewski (1871-1954)

Alexandre Walewski se remarie le avec Marie-Anne di Ricci ( - ), fille de Zanobi, comte di Ricci (✝ ) et d'Izabella Poniatowska, dont

- 4) Isabelle (-)

- 5) Charles, 2e comte Walewski ( - le ), lieutenant-colonel au 131e régiment d'infanterie de ligne, marié à Félicie Douay, sans postérité ;

- 6) Catherine-Elisabeth-Elise (- ), mariée avec Félix de Bourqueney (- )

- 7) Eugénie-Louise-Irène (- ), mariée avec Frédéric Mathéus ( - )

Hommage et honneurs

.jpg.webp)

.jpg.webp)

Titres nobiliaires

- Comte Walewski et de l'Empire par décret du et lettres patentes du suivant.

- Duc de l'Empire en 1866.

Distinctions

Croix d'or Virtuti Militari en 1831,

Croix d'or Virtuti Militari en 1831, Chevalier de l'ordre souverain de Malte en 1847,

Chevalier de l'ordre souverain de Malte en 1847, Grand-croix de la Légion d'honneur en 1856.

Grand-croix de la Légion d'honneur en 1856.

Fonctions non politiques

- Membre de l'Institut de France :

- Membre libre de l'Académie des Beaux-Arts le ;

- Président de la Société de géographie (1863-1864).

Pensions, rentes

- On lui octroie un revenu annuel de 170 000 francs avec son titre de comte de l'Empire (1812) ;

- En , Napoléon Ier donne des instructions pour qu'on lui assure une rente de 50 000 francs et lui fait acheter un hôtel particulier au 48, rue de la Victoire (137 500 francs).

Publications

- Un mot sur la question d'Afrique en 1837 ;

- L'Alliance anglaise en 1838 ;

Iconographie

Henri d'Ainecy, comte de Monpezat, Le comte Walewski et la comtesse Walewska en phaéton (coll. de la comtesse Walewska en 1922), tableau reproduit dans l'article de Léandre Vaillat relatif à l'exposition « Le décor de la vie sous le Second Empire » au pavillon de Marsan du musée du Louvre (L'Illustration no 4136, 10/06/1922 - arch. pers.)

Notes et références

- www.napoleontrois.fr

- (en) Gérard Lucotte, Jacques Macé et Peter Hrechdakian, « Reconstruction of the lineage Y Chromosome haplotype of Haplogroup of Napoléon the First », International Journal Sciences, vol. 2, no 9, , p. 127-139 (lire en ligne)

- Revue française de généalogie, 11 mai 2012

- Paul Bauer, Deux siècles d'histoire au Père-Lachaise, Mémoire et Documents, (ISBN 978-2914611480), p. 778-780

Annexes

Articles connexes

Liens externes

- Ressources relatives à la vie publique :

- Ressource relative à la recherche :

- Notices dans des dictionnaires ou encyclopédies généralistes :

Bibliographie

- « Walewski (Florian-Alexandre-Joseph Colonna, comte) », dans Adolphe Robert et Gaston Cougny, Dictionnaire des parlementaires français, Edgar Bourloton, 1889-1891 [détail de l’édition] [texte sur Sycomore] ;

- Quid ;

- Le Premier Siècle de l’Institut de France, - , par le comte de Franqueville, membre de l’Institut, Ed. Jules Rothschild, Paris, 1895-1896, 2 volumes (460 p. et 484 p.) ;

- Les Titres authentiques de la noblesse en France, par Dominique de La Barre de Raillicourt, Perrin, 2004 ;

- Walewski, par F. de Bernardy.

- Gothaisches Genealogisches Taschenbuch der Gräflichen Häuser, par Justhus Perthes, Gotha, 1906, p. 17.

- Le comte Alexandre Walewski, conseiller général élu des Landes, président nommé par l'assemblée départementale (1861-1868), par Fernand Thouvignon (1969)

.jpg.webp)