Cluny (Saône-et-Loire)

Cluny est une commune française située dans le département de Saône-et-Loire en région Bourgogne-Franche-Comté.

| Cluny | |||||

| |||||

Blason |

|

||||

| Administration | |||||

|---|---|---|---|---|---|

| Pays | |||||

| Région | Bourgogne-Franche-Comté | ||||

| Département | Saône-et-Loire | ||||

| Arrondissement | Mâcon | ||||

| Intercommunalité | Communauté de communes du Clunisois (siège) |

||||

| Maire Mandat |

Marie Fauvet (DVG) 2020-2026 |

||||

| Code postal | 71250 | ||||

| Code commune | 71137 | ||||

| Démographie | |||||

| Gentilé | Clunisois[1], Clunysois[2] | ||||

| Population municipale |

4 931 hab. (2020 |

||||

| Densité | 208 hab./km2 | ||||

| Géographie | |||||

| Coordonnées | 46° 26′ 07″ nord, 4° 39′ 36″ est | ||||

| Altitude | Min. 226 m Max. 574 m |

||||

| Superficie | 23,71 km2 | ||||

| Type | Commune rurale | ||||

| Unité urbaine | Cluny (ville-centre) |

||||

| Aire d'attraction | Mâcon (commune de la couronne) |

||||

| Élections | |||||

| Départementales | Canton de Cluny (bureau centralisateur) |

||||

| Législatives | Première circonscription | ||||

| Localisation | |||||

| Géolocalisation sur la carte : France

Géolocalisation sur la carte : France

Géolocalisation sur la carte : Saône-et-Loire

Géolocalisation sur la carte : Bourgogne-Franche-Comté

| |||||

| Liens | |||||

| Site web | cluny.fr | ||||

Au Moyen Âge, la ville fut l'un des hauts lieux du renouveau spirituel de l'Europe, pendant l'apogée de l'abbaye et de l'ordre de Cluny. S'appuyant sur son riche et long passé historique qui lui a laissé nombre de monuments, la ville a fait du tourisme son moteur, et est au centre du réseau européen des sites clunisiens.

Géographie

Localisation

Cluny se situe entre Dijon et Lyon, plus précisément entre Chalon-sur-Saône et Mâcon.

Du point de vue de son implantation et de son organisation propre, la ville, « serrée entre deux coteaux, un cours d'eau et l'abbaye […] ne présente aucune homogénéité et reste marquée à la fois par le site malcommode et les vicissitudes de l'histoire » (Michel Bouillot)[3].

Communes limitrophes

Transports et voies de communication

La commune est à proximité de la route Centre Europe Atlantique (RCEA) ![]() Cluny et est située à 24 minutes de Mâcon (autoroute A6, autoroute A40 Mâcon-Genève, gare Mâcon-Loché TGV à 17 minutes et gare SNCF Mâcon-Ville à 24 minutes), à 47 minutes de Paray-le-Monial (gare SNCF Paray-le-Monial), à 1 h 5 de Lyon, à 1 h 47 de Genève et environ à 3 h 50 de Paris.

Cluny et est située à 24 minutes de Mâcon (autoroute A6, autoroute A40 Mâcon-Genève, gare Mâcon-Loché TGV à 17 minutes et gare SNCF Mâcon-Ville à 24 minutes), à 47 minutes de Paray-le-Monial (gare SNCF Paray-le-Monial), à 1 h 5 de Lyon, à 1 h 47 de Genève et environ à 3 h 50 de Paris.

Chalon-sur-Saône et Mâcon sont reliées à Cluny par une voie verte (piste cyclable établie sur la plateforme d'une ancienne voie ferrée qui desservit Cluny jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, entre Chalon-sur-Saône et Roanne)[4] attirant l'été de nombreux cyclotouristes et randonneurs.

Cluny a été desservie par le rail. La gare était sur les lignes de Roanne à Chalon-sur-Saône (limitée à Cluny - Chalon-sur-Saône jusqu'en 1968[5]) et de Moulins à Macon.

Il est possible de se rendre à Cluny par les autocars du réseau Mobigo, et ce depuis Chalon-sur-Saône et Mâcon (ligne 701), Charolles, Paray-le-Monial et Digoin (ligne 709).

Lieux-dits et écarts

La promenade du Fouettin, où étaient flagellés par la populace les coupables d'adultère (époux et amants). Les coupables se trouvaient généralement à cheval sur un âne en position inverse à la marche. Certains historiens considèrent que seul le défilé des coupables entièrement dévêtus se produisait réellement.

Le champ de foire, qui comme son nom l'indique était le lieu de regroupement des marchands lors de la foire commerciale de la ville.

La Mutte est une petite route pittoresque à la bordure de la ville qui se dirige vers Berzé-le-Châtel.

Géologie et relief

La ville, entourée par les monts du Mâconnais, est située au bord de la rivière dénommée la Grosne[6].

Climatologie

Climat tempéré à légère tendance continentale.

- Mâcon

Pour la ville de Mâcon (216 m), les valeurs climatiques de 1961 à 1990 :

| Mois | jan. | fév. | mars | avril | mai | juin | jui. | août | sep. | oct. | nov. | déc. | année |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Température minimale moyenne (°C) | −0,6 | 0,7 | 2,5 | 5,2 | 8,9 | 12,3 | 12,4 | 13,9 | 11,1 | 7,5 | 2,9 | 0,1 | 6,6 |

| Température moyenne (°C) | 2,1 | 4 | 6,8 | 10 | 13,9 | 17,5 | 20,1 | 19,4 | 16,4 | 11,7 | 6 | 2,7 | 10,9 |

| Température maximale moyenne (°C) | 4,9 | 7,3 | 11,1 | 14,8 | 18,9 | 22,8 | 25,7 | 24,9 | 21,7 | 15,9 | 9,1 | 5,3 | 15,2 |

| Précipitations (mm) | 66,3 | 60,9 | 58,7 | 69,4 | 85,9 | 74,7 | 58,1 | 77,1 | 75,7 | 71,7 | 72,7 | 70,4 | 841,4 |

Urbanisme

Typologie

Cluny est une commune rurale, car elle fait partie des communes peu ou très peu denses, au sens de la grille communale de densité de l'Insee[Note 1] - [8] - [9] - [10].

Elle appartient à l'unité urbaine de Cluny, une agglomération intra-départementale regroupant 2 communes[11] et 5 161 habitants en 2017, dont elle est ville-centre[12] - [13].

Par ailleurs la commune fait partie de l'aire d'attraction de Macon dont elle est une commune de la couronne[Note 2]. Cette aire, qui regroupe 105 communes, est catégorisée dans les aires de 50 000 à moins de 200 000 habitants[14] - [15].

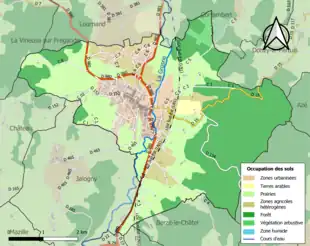

Occupation des sols

L'occupation des sols de la commune, telle qu'elle ressort de la base de données européenne d’occupation biophysique des sols Corine Land Cover (CLC), est marquée par l'importance des territoires agricoles (45,7 % en 2018), néanmoins en diminution par rapport à 1990 (51,2 %). La répartition détaillée en 2018 est la suivante : forêts (38,9 %), prairies (34,9 %), zones urbanisées (10,9 %), zones agricoles hétérogènes (9,6 %), espaces verts artificialisés, non agricoles (1,9 %), milieux à végétation arbustive et/ou herbacée (1,5 %), zones industrielles ou commerciales et réseaux de communication (1,2 %), terres arables (1,2 %)[16].

L'IGN met par ailleurs à disposition un outil en ligne permettant de comparer l’évolution dans le temps de l’occupation des sols de la commune (ou de territoires à des échelles différentes). Plusieurs époques sont accessibles sous forme de cartes ou photos aériennes : la carte de Cassini (XVIIIe siècle), la carte d'état-major (1820-1866) et la période actuelle (1950 à aujourd'hui)[17].

Histoire

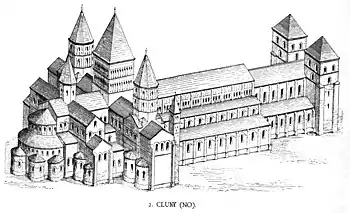

Abbaye de Cluny

L'abbaye de Cluny fut fondée en 909[18] ou 910 par le duc d'Aquitaine et comte d'Auvergne Guillaume Ier. Cluny est le symbole du renouveau monastique en Occident ; l'abbaye fut un foyer de réformation de la règle bénédictine et un centre intellectuel de premier plan au Moyen Âge classique.

Jusqu'à la reconstruction, cinq siècles plus tard, de Saint-Pierre de Rome qui sera plus longue de 4 mètres, l'abbaye fut la plus grande église de la chrétienté.

À la suite de la Révolution, l'abbaye, devenue « bien national », sera vendue et démontée au profit de marchands de biens. il ne subsiste aujourd'hui que 10 % de l'église abbatiale Cluny III. Les Haras nationaux seront construits sous l'impulsion de Napoléon sur le site de l'abbatiale détruite.

Les bâtiments conventuels de l'abbaye abritent depuis 1901 l'un des centres de l'école d'ingénieurs Arts et Métiers ParisTech, ce qui fait de Cluny la plus petite ville universitaire de France.

Avec 135 000 visiteurs en 2011, c'est l'un des 5 sites les plus visités de Saône-et-Loire. L'abbaye de Cluny est conservée et ouverte à la visite par le Centre des monuments nationaux.

Ordre de Cluny

Au début du Xe siècle naît en l'Église catholique la volonté de réformer l'ordre monastique. Cette restauration s'appuie sur la règle de saint Benoît, un règlement qui régit dans ses moindres détails la vie monastique, pour respecter l'observance. Cette règle initiée par saint Benoît de Nursie au VIe siècle connaît un important développement, notamment grâce à l'action de Benoît d'Aniane trois siècles plus tard. Mais elle est limitée par les traditions qui se développent dans les abbayes, et par la méconnaissance de la Règle. Cluny va alors s'imposer en groupant un nombre croissant de couvents, et va devenir le centre du plus important ordre monastique du Moyen Âge, rayonnant sur toute l'Europe.

IIIe République

Dans les années 1860, à l'initiative du ministre de l'Instruction publique Victor Duruy, Cluny fut dotée d'une école normale spéciale, qui s'installa dans les bâtiments de l'ancienne abbaye et dont la première rentrée eut lieu le 1er novembre 1866. Cette école ferma ses portes le 31 juillet 1891, remplacée par une école de contremaîtres qui fut elle-même remplacée en 1901 par l'École nationale des arts et métiers[19].

En mars 1898, Cluny entre dans la modernité en mettant officiellement en service son réseau téléphonique urbain (7 abonnés en 1900)[20]. C'est en 1874 que Cluny se connecte au réseau télégraphique, dont la Saône-et-Loire disposait depuis 1852 pour permettre la transmission rapide des dépêches via la télégraphie électrique[21].

Seconde Guerre mondiale

.JPG.webp)

Durant l'occupation, un important réseau de résistance se mit en place en Saône-et-Loire, alors coupée en deux par la ligne de démarcation, au centre duquel Cluny joua un rôle majeur. Le département regroupe alors un nombre important de foyers communistes, et les maquis sont faciles à mettre en place dans cette région boisée. Pour faciliter les communications, les maquis mettent en place un complexe réseau téléphonique clandestin à l'échelle du département, permettant d'échanger entre maquis. Cluny est alors surnommée « Lyon » pour tromper l’ennemi et est reliée à Salornay-sur-Guye (dite « Détroit »), à Saint-Gengoux-le-National (« Oslo »), ou encore à Charolles (« Québec »). Ce réseau, construit en 1944, s'étirera sur plus de 1 100 km de câbles.

À partir du débarquement, Cluny devient le véritable centre logistique de la résistance. Le 11 août 1944, les 2000 soldats allemands de Mâcon reçoivent l'ordre de détruire cette résistance, devenue le régiment de Cluny. L'affrontement eut lieu au col du Bois-Clair : les résistants réussirent à barrer l'accès à la ville par les tunnels de chemin de fer. Pour faire plier les résistants, la ville sera bombardée deux fois ce jour-là, sans succès. Cluny, partiellement détruite, devient alors la première ville libérée en Saône-et-Loire[22].

Toponymie

Le nom est attesté sous la forme à désinences latinisées Cluniacus en 825[23], ab abbate...cluniacensi en 1234[24].

Le second élément -acus est analysé par les linguistes et les toponymistes comme le suffixe gaulois et gallo-roman de localisation, puis de propriété, -acum, autrement noté en gaulois -acon, issu du celtique commun *-ako(n)[25].

Selon la tradition toponymique initiée par Henri d'Arbois de Jubainville et confirmée par le spécialiste du gaulois Pierre-Yves Lambert, du moins pour certains types toponymiques en -acum, le premier élément peut être un nom de personne[25]. Albert Dauzat et Charles Rostaing optent pour un nom de personne gaulois conjecturel *Clunius[24].

Cependant, des recherches postérieures ont également démontré que le premier élément des toponymes en -acum pouvait être un nom commun. Xavier Delamarre penche pour un mot de type topographique *clunia « prairie, pâturage », autrement clounia. Ils remonteraient à un celtique commun *clounis, continué cette fois par le vieil irlandais clúain, génitif cluana de même sens[23]. Le même terme semble contenu dans d'autres *CLUNIACU, comme Clunia, Clugnat (anciennement Cluniac) ; Clonais ; Cleunay ; Claunay et peut-être dans l'anthroponyme gaulois Uerocloniss[23]. Le sens global de ce toponyme est celui de « lieu habité où il y a des prairies ».

Héraldique

|

Armes actuelles : Ces armes sont inspirées de celles de l'abbaye de Cluny. |

|---|

|

Armes anciennes (mentionnées aux XVIIe et XIXe siècles) : |

|---|

Politique et administration

Rattachements administratifs et électoraux

Cluny appartient à l'arrondissement de Mâcon et au canton de Cluny, dont elle est le chef-lieu depuis sa création. Le redécoupage cantonal de 2014 en a modifié sa composition puisqu'il englobe le canton de Saint-Gengoux-le-National et une partie de ceux de Saint-Bonnet-de-Joux et La Guiche.

Pour l'élection des députés, la commune fait partie de la première circonscription de Saône-et-Loire, représentée depuis par Benjamin Dirx (LREM). Sous la Cinquième République, Cluny a toujours appartenu à la 1re circonscription mais cette dernière a été recréée et modifiée en 1986 (retour au scrutin majoritaire à deux tours) et redécoupée en 2010. Auparavant, elle était intégrée à la circonscription de Mâcon (Second Empire, 1863-1870) puis à la deuxième circonscription de Mâcon (1876-1885 et 1889-1919) et enfin à nouveau à celle de Mâcon (1928-1940).

Sur le plan des institutions judiciaires, la commune relève du tribunal judiciaire (qui a remplacé le tribunal d'instance et le tribunal de grande instance le 1er janvier 2020), du tribunal pour enfants, du conseil de prud’hommes et du tribunal de commerce de Mâcon, de la cour d’appel et du tribunal administratif de Dijon et de la cour administrative d'appel de Lyon[26].

Cluny dispose d'une brigade de gendarmerie.

Intercommunalité

Depuis le , date de sa création, la commune appartient à la communauté de communes du Clunisois et en est la principale ville. Elle accueille par ailleurs le siège de l'intercommunalité, 5 place du Marché.

Cluny fait aussi partie du Pôle d'équilibre territorial et rural (PETR) du Mâconnais Sud Bourgogne[27].

Administration municipale

Le nombre d'habitants au dernier recensement étant compris entre 3 500 et 4 999, le nombre de membres du conseil municipal est de 27[28].

Tendances politiques et résultats

- Élection municipale de 2020 (2d tour) : 47,02 % (869 voix) pour Marie Fauvet (DVG), 29,97 % (554 voix) pour Henri Boniau (LR), 16,01 % (296 voix) pour Paul Galland (PCF), 6,98 % (129 voix) pour Jacques Loron (DVD), 58,11 % de participation.

- Élection municipale de 2014 (2d tour) : 44,42 % (1 013 voix) pour Henri Boniau (DVD-UMP), 36,27 % (827 voix) pour Jean-Luc Delpeuch (DVG), 19,29 % (440 voix) pour Paul Galland (DVG-PCF), 73,82 % de participation.

- Élection municipale de 2008 (2d tour) : 55,16 % (1 364 voix) pour Jean-Luc Delpeuch (UG), 44,84 % (1 109 voix) pour Lucien Zajdel (DVD), 75,38 % de participation.

Liste des maires

Jumelages

La ville de Cluny ne compte aucun jumelage avec d'autres communes.

Population et société

Démographie

L'évolution du nombre d'habitants est connue à travers les recensements de la population effectués dans la commune depuis 1793. Pour les communes de moins de 10 000 habitants, une enquête de recensement portant sur toute la population est réalisée tous les cinq ans, les populations légales des années intermédiaires étant quant à elles estimées par interpolation ou extrapolation[34]. Pour la commune, le premier recensement exhaustif entrant dans le cadre du nouveau dispositif a été réalisé en 2004[35].

En 2020, la commune comptait 4 931 habitants[Note 3], en augmentation de 3,27 % par rapport à 2014 (Saône-et-Loire : −0,85 %, France hors Mayotte : +1,9 %).

Enseignement

- Enseignement primaire

- Groupe scolaire Danielle-Gouze-Mitterrand

- Groupe scolaire Marie-Curie

- École privée du Sacré-Cœur

- Collège

- Collège Pierre-Paul-Prud'hon

- Lycée

- Lycée La Prat's, établissement fondé en 1903 en tant qu'école pratique de commerce et d'industrie (« Prat's » dans le langage des élèves)[38].

- Enseignement supérieur

- CPGE du lycée La Prat's

- École d'ostéopathie animale, Biopraxia. École d'enseignement supérieur. Installée au sein du Haras national de Cluny depuis 2019.

.jpg.webp)

- Arts et Métiers ParisTech (ENSAM). Ce centre d'Arts et Métiers ParisTech (anciennement École nationale supérieure d'arts et métiers, ou ENSAM) installé dans les bâtiments de l'ancienne abbaye depuis 1901[39] (année de sa création en tant que quatrième école d'arts et métiers après celles de Châlons-sur-Marne, d'Angers et d'Aix-en-Provence)[40] fait de Cluny la plus petite ville universitaire de France, grâce à cette grande école d'ingénieurs.

- Collège Européen de Cluny. Centre de formation aux questions de transformation des territoires en Europe face à l'anthropocène également installé dans les bâtiments de l'ancienne abbaye de Cluny[41].

Santé

L'hôpital local de Cluny dispose de 208 places. Il bénéficie actuellement de travaux d'agrandissement et de reconstruction. Il a conservé une pharmacie ancienne donnant à voir de belles albarelles en faïence de Lyon et de Nevers datant pour certains du XVIIe siècle[42].

Le lundi 2 janvier 2012 a également ouvert ses portes la maison de santé pluridisciplinaire du Clunisois, en partenariat avec l'hôpital.

Sports

Plusieurs sports sont pratiqués dans la commune : rugby, football, basket-ball, horse-ball...

Il y a deux clubs de football : « US Cluny » et « Cluny Foot ».

La ville est représentée en basket-ball en fauteuil roulant, au plus haut niveau français par l'Entente handisport Villefranche Meyzieu Cluny.

Écologie et recyclage

Projet de centrale de méthanisation sur Cluny.

Économie

Usine OXXO, leader de la menuiserie PVC, implanté sur la commune (plus de 400 emplois). L'année 2013 a été marquée par l'annonce d'une mise en redressement judiciaire de l'entreprise puis par la reprise de l'entreprise par le groupe algérien Cevital[43].

Culture locale et patrimoine

À voir autour de Cluny

- Taizé, centre œcuménique à vocation mondiale ;

- l'Arboretum domanial de Pézanin l'un des plus riches de France, créé en 1903[44] ;

- le Lab 71, complexe autour de la science, de la culture et du développement durable ;

- le château de Cormatin ;

- Charolles, cité du Téméraire et berceau de la race charolaise ;

- le château de Saint-Point, résidence du poète mâconnais Alphonse de Lamartine ;

- Mâcon ;

- Paray-le-Monial et sa basilique.

Lieux et monuments

L'abbaye de Cluny est un monument ouvert à la visite par le Centre des monuments nationaux. Depuis décembre 2016, un dispositif de visite lie l'abbaye de Cluny et la chapelle des moines de Berzé-la-ville. La commune de Cluny, labellisée Cité de Caractère de Bourgogne-Franche-Comté, adhère à la Fédération des sites clunisien, association européenne qui s'occupe de la promotion des sites historiques qui dépendaient de l'ordre de Cluny éteint à la Révolution.

Un centre Arts et Métiers ParisTech (École nationale supérieure d'Arts et métiers, anciennement ENSAM) est situé à Cluny dans l'ancienne abbaye.

Au pied de l'abbaye se situe le haras de Cluny, l'un des haras nationaux français.

Tours et clochers.

Tours et clochers. Plan de l'abbaye de Cluny.

Plan de l'abbaye de Cluny. Reconstitution de l'abbaye de Cluny.

Reconstitution de l'abbaye de Cluny. Le clocher dit de l'eau bénite de l'abbaye.

Le clocher dit de l'eau bénite de l'abbaye. L'abbaye vue depuis la tour des Fromages.

L'abbaye vue depuis la tour des Fromages. Une montgolfière devant l'abbaye.

Une montgolfière devant l'abbaye. La tour du parc abbatial : la tour Fabri.

La tour du parc abbatial : la tour Fabri. La tour du parc abbatial : la tour Fabri.

La tour du parc abbatial : la tour Fabri. La tour ronde de l'enceinte de l'abbaye.

La tour ronde de l'enceinte de l'abbaye. L'abbaye de nuit pendant le gala Arts-et-Métiers.

L'abbaye de nuit pendant le gala Arts-et-Métiers. La tour des Fromages.

La tour des Fromages. Vue depuis la tour des Fromages à Cluny.

Vue depuis la tour des Fromages à Cluny. L'ancienne gare de Cluny.

L'ancienne gare de Cluny. Hôtel de ville.

Hôtel de ville.

Patrimoine culturel

L'abbaye de Cluny a récemment reçu le label du patrimoine européen par la Commission européenne. Le joint est destiné à mettre l'accent sur la dimension européenne des biens culturels, monuments, sites naturels ou urbains et des lieux de mémoire représentant l'histoire et le patrimoine. Son but est de renforcer le sentiment d'appartenance à un espace culturel commun en conformité avec les principes de la Convention du patrimoine mondial (1972), en ce sens, il complète le travail de l'UNESCO dans le domaine de la protection et de la sauvegarde du patrimoine culturel réaliser, entre autres choses, que la conservation des sites et monuments favorise la cohésion sociale.

Cluny possède un musée d'art et d'archéologie au Palais Jean de Bourbon, le Musée Ochier, labellisé Musée de France. Sa collection est constituée de remarquables éléments lapidaires, issus des destructions de la Révolution française et à la suppression des communautés religieuses qui s'ensuit[46]. Il présente également des éléments de l'architecture civile des époques romane et gothique.

Le village conserve encore un important patrimoine civil. Sa grande richesse tant en nombre qu'en qualité, tient au lien étroit entre la ville et l'abbaye, tant en terme économique qu'artistique, les mêmes ateliers de sculpteurs travaillant pour l'une et l'autre. Les bâtiments où logeaient les hôtes de l'abbaye ne différent pas des habitations citadines environnantes. De nombreux vestiges furent collectés et sont aujourd'hui conservés au Musée Ochier, même si leur provenance exacte est souvent difficile à établir[47]. Le type de la maison romane clunisienne a été bien étudié, présentant une façade sur rue large - mur gouttereau - et bâtie avec soin, le plus souvent maçonnée. L'une d'entre elles, au 20 rue de Merle, a pu être datée de 1091, ce qui en fait la plus ancienne demeure romane datée de France (en 2000)[48]. Non loin, de la « maison des vendanges » au carruge des forges ne subsiste qu'une partie du décor sculpté roman, conservé et présenté au Musée Ochier[49].

Personnalités liées à la commune

- Guillaume Ier le Pieux.

- Grégoire VII.

- Guigues Ier d'Albon.

- Hugues Ier de Bourgogne.

- Emmanuel-Théodose de La Tour d'Auvergne, cardinal de Bouillon, abbé de Cluny.

- Pierre-Paul Prud'hon.

- Alphone Guichenot.

- Pierre Passot.

- Jacques Charles (le géomètre) mathématicien français (1752-1791).

- Pierre Vésinier, journaliste, opposant au Second Empire, membre du Conseil de la Commune de Paris, né à Cluny en 1826.

- Julien Simyan, né à Cluny, maire, député, sénateur, ministre sous la IIIe République.

- Lionel Potillon, footballeur.

- Bertrand Guilloux.

- Émile Magnien, historien et conservateur de musée mâconnais.

- Michel Bouillot, historien de l'architecture rurale.

- Sonia Rolland, miss France 2000, mannequin, a passé une partie de son enfance en France à Cluny.

- Danielle Mitterrand, résistante, épouse du président Mitterrand, « première dame de France » de 1981 à 1995, personnalité engagée dans le monde associatif, vécut et fut inhumée au cimetière de Cluny.

- Jean Renaud (SOE), organisateur de la Résistance.

- Antoine Léchères, militaire et photographe, né à Cluny.

- Roger Gouze, inhumé au cimetière de Cluny.

- Mayo, peintre, décorateur, créateur de costumes, inhumé dans la commune.

Notes et références

Notes

- Selon le zonage des communes rurales et urbaines publié en novembre 2020, en application de la nouvelle définition de la ruralité validée le en comité interministériel des ruralités.

- La notion d'aire d'attraction des villes a remplacé, en , celle d'aire urbaine afin de permettre des comparaisons cohérentes avec les autres pays de l'Union européenne.

- Population municipale légale en vigueur au 1er janvier 2023, millésimée 2020, définie dans les limites territoriales en vigueur au 1er janvier 2022, date de référence statistique : 1er janvier 2020.

Références

- Lex Jacquelot, Le Langage populaire de Mâcon et des environs, Slatkine Reprints, Genève, 1978, p. 54

- habitants.fr

- Michel Bouillot, « Contribution à l'étude des plans des villes clunisiennes », article paru dans Mélanges d'histoire et d'archéologie offerts au professeur Kenneth John Conant par l'association Splendide Bourgogne, Éditions Bourgogne-Rhône-Alpes, Mâcon, 1977, p. 173-204.

- Au sujet de cette ligne de chemin de fer, lire : « Il y a septante ans, de Cluny à Gibles », article paru dans la revue « Images de Saône-et-Loire » no 141 de mars 2005 (p. 20-21).

- Gilbert Gillet, « (Roanne) Pouilly-sous-Charlieu à Chalon-sur-Saône », sur Témoin du chemin de fer de France dans la seconde partie du 20e siècle, (consulté le ).

- Rivière qui est franchie par deux ponts d'origine médiévale, dénommés pont de l'Étang (ouvrage qui fut endommagé par une crue et dut être reconstruit en 1412) et pont de la Levée. Source : « Itinérances en Bourgogne-du-Sud : 10 circuits-découverte des ponts sur les rivières Grosne, Guye, Saône, Seille », livret de 104 pages édité par la Fédération des associations partenaires du pays d'art et d'histoire « Entre Cluny et Tournus » (FAPPAH), 2020 (ISBN 978-2-9556826-2-3).

- Archives climatologiques mensuelles - Mâcon (1961-1990)

- « Typologie urbain / rural », sur observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Commune rurale - définition », sur le site de l’Insee (consulté le ).

- « Comprendre la grille de densité », sur observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Unité urbaine 2020 de Cluny », sur https://www.insee.fr/ (consulté le ).

- « Base des unités urbaines 2020 », sur insee.fr, (consulté le ).

- Vianney Costemalle, « Toujours plus d’habitants dans les unités urbaines », sur Institut national de la statistique et des études économiques, (consulté le ).

- « Liste des communes composant l'aire d'attraction de Mâcon », sur Institut national de la statistique et des études économiques (consulté le ).

- Marie-Pierre de Bellefon, Pascal Eusebio, Jocelyn Forest, Olivier Pégaz-Blanc et Raymond Warnod (Insee), « En France, neuf personnes sur dix vivent dans l’aire d’attraction d’une ville », sur le site de l'Institut national de la statistique et des études économiques, (consulté le ).

- « CORINE Land Cover (CLC) - Répartition des superficies en 15 postes d'occupation des sols (métropole) », sur le site des données et études statistiques du ministère de la Transition écologique (consulté le )

- IGN, « Évolution de l'occupation des sols de la commune sur cartes et photos aériennes anciennes. », sur remonterletemps.ign.fr (consulté le ). Pour comparer l'évolution entre deux dates, cliquer sur le bas de la ligne séparative verticale et la déplacer à droite ou à gauche. Pour comparer deux autres cartes, choisir les cartes dans les fenêtres en haut à gauche de l'écran.

- Le 2 septembre 909, selon la date proposée par le grand historien de Cluny Guy de Valous, dans : Histoire de la Bourgogne, Collectif sous la direction de Jean Richard, Privat, 1978.

- « Un ministre méconnu en Saône-et-Loire : Victor Duruy et l'école normale spéciale de Cluny », article d'Alain Dessertenne paru dans la revue « Images de Saône-et-Loire » no 82 (été 1990), p. 11-15.

- « Les débuts du téléphone en Saône-et-Loire », article de Pierre Laffont paru dans la revue « Images de Saône-et-Loire » no 111 de septembre 1997, p. 13-17.

- « Les débuts du télégraphe électrique en Saône-et-Loire », article de Pierre Laffont paru dans la revue « Images de Saône-et-Loire » no 104 de février 1996, p. 10-15.

- « Il y a 70 ans : quand Cluny organisait la Résistance », clunisois.fr, (lire en ligne, consulté le ).

- Xavier Delamarre, Dictionnaire de la langue gauloise, Éditions Errance 2003. p. 118.

- Albert Dauzat et Charles Rostaing, Dictionnaire étymologique des noms de lieux de France, Larousse, 1963 (publication posthume) (notice BNF no FRBNF33159244b) ; réédition Librairie Guénégaud, 1989, (notice BNF no FRBNF37370106n). p. 197-198.

- Pierre-Yves Lambert, La langue gauloise, éditions errance 1994.

- « Liste des juridictions compétentes pour une commune », sur le site du ministère de la Justice et des libertés (consulté le ).

- [PDF] Département de Saône-et-Loire - Pays et PETR, sur saone-et-loire.gouv.fr

- Art L. 2121-2 du code général des collectivités territoriales.

- Aucaigne, Stanislas, sur charlesfourier.fr

- Arrêté comme résistant le , mort en déportation le à Bergen Belsen [André Jeannet, notice « Jacques Guéritaine », Mémorial de la Résistance en Saône-et-Loire. Biographie des résistants, Mâcon, JPM éditions, 2005 (ISBN 2-84786-037-1)]. Une rue de Cluny porte son nom.

- Fiche SIPPAF Visbecq, Auguste, sur patronsdefrance.fr

- Notice GALANTUCCI Gérard par Jacques Girault, version mise en ligne le 19 décembre 2008, dernière modification le 5 novembre 2009

- « [DIAPORAMA] Découvrez les membres du nouveau conseil municipal de Cluny », sur Le Journal de Saône-et-Loire, (consulté le ).

- L'organisation du recensement, sur insee.fr.

- Calendrier départemental des recensements, sur insee.fr.

- Des villages de Cassini aux communes d'aujourd'hui sur le site de l'École des hautes études en sciences sociales.

- Fiches Insee - Populations légales de la commune pour les années 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020.

- « Les écoles de Cluny, de l'école primaire supérieure à La Prat's », article de Chantal Clergue paru dans la revue « Images de Saône-et-Loire » no 149 de mars 2007, p. 14-15.

- Arts et Métiers ParisTech, campus de Cluny.

- « Les écoles de l'abbaye de Cluny du collège des Bénédictins aux Arts et Métiers », article de Chantal Clergue paru dans la revue « Images de Saône-et-Loire » no 144 de décembre 2005 (p. 20-22).

- Collège Européen de Cluny, « Collège Européen de Cluny – Collège européen des démocraties locales et de l’innovation territoriale » (consulté le )

- « Les apothicaireries de Saône-et-Loire », article de Pierre Prost paru dans la revue « Images de Saône-et-Loire » no 132 de décembre 2002 (p. 11-14).

- Christiane Perruchot, « Avec la reprise du menuisier PVC Oxxo, le groupe algérien Cevital prend pied en Europe - Entreprises de BTP », lemoniteur.fr, (lire en ligne, consulté le ).

- « Chiffres-clés du tourisme en Bourgogne 2011 », sur publications.crt-bourgogne.org (consulté le ).

- "praefectus" (gén. -ûs), vocabulaire néolatin, est un doublet de "praefectura" formé sur le modèle de "magistratus" (gén. -ûs).

- Fiche du musée d'art et d’archéologie de Cluny.

- Neil Stratford, « Contribution à l'histoire de la sculpture des maisons romanes de Cluny. », Bulletin Monumental, vol. 153, no 3, , p. 221-242 (lire en ligne).

- Pierre Garrigou Grandchamp, Jean-Denis Salvèque, Bernhard Flüge, « Une maison romane de 1091 à Cluny », Bulletin Monumental, vol. 158, no 2, , p. 151-155 (lire en ligne).

- Pierre Garrigou Grandchamp, Brigitte Maurice Chabard, Jean-Denis Salvèque, « La maison romane dite « des vendanges » à Cluny », Bulletin Monumental, vol. 153, no 3, , p. 243-266 (lire en ligne).

Pour approfondir

Bibliographie

- Didier Méhu (dir.), Cluny après Cluny. Constructions, reconstructions et commémorations, 1790-2010, Rennes, Presses universitaires de Rennes, , 402 p. (ISBN 978-2-7535-2260-2)

- Pierre Garrigou Grandchamp, Michel Jones, Gwyn Meirion-Jones et Jean-Denis Salvèque, La Ville de Cluny et ses maisons, XIe – XVe siècles, Paris, Picard, , 248 p.

- Claus-Peter Haverkamp, Raymond Dauvergne et Jean-Pierre Large, Au cœur de l'art roman : Cluny et sa région, Paris, Éditions Desvigne,

- Denis Grivot, Les Abbés de Cluny, Lyon, Lescuyer, , 266 p.

- Jean-Denis Salvèque, Cluny, 47, rue Mercière : étude et restauration de la demeure dite « la Renaissance », XIIIe et XVIe siècles, dans Bulletin monumental, 2017, no 175-3, p. 262-269, (ISBN 978-2-901837-68-8)

- Pierre-Michel Delpeuch, Raconter, tome 2 de la collection « Les Essentiels du Pays d’Art et d’Histoire Entre Cluny et Tournus », Pays d'art et d'histoire « Entre Cluny et Tournus », Tournus, 2020 (ISBN 978-2-9558953-4-4). Ouvrage de 100 pages publié sous la forme d'un leporello comportant sur une face quatre frises historiques consacrées à Cluny, Lugny, Saint-Gengoux-le-National et Tournus (Cluny, rayonnement dans l'Europe de l'an mil ; Lugny, capitale de la vigne en Haut-Mâconnais ; Saint-Gengoux-le-National, cité médiévale au sud de la Côte chalonnaise ; Tournus, abbaye millénaire en rive de Saône) et, sur l'autre face, sept chapitres donnant « les clés de compréhension des patrimoines caractéristiques des grandes époques de ce territoire ».

Articles connexes

Liens externes

- Notices dans des dictionnaires ou encyclopédies généralistes :

- Ressources relatives à la géographie :

- Ressource relative à plusieurs domaines :

- Ressource relative à la musique :

- Ressource relative aux organisations :

- Site officiel

- Site officiel de l'Office de tourisme

- Cluny sur le site de l'Institut géographique national

- Cluny (1928) par Albert Thibaudet (1874-1936).