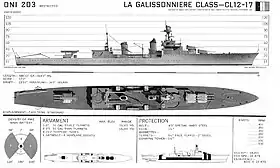

Classe La Galissonnière (croiseur)

La classe La Galissonnière est une classe de six croiseurs légers français dits de « 7 600 tonnes », mis en service entre le et le . C'est la dernière série de croiseurs mis en service dans la Marine nationale française avant la Seconde Guerre mondiale et la mise en service du De Grasse, en septembre 1956. Ils sont considérés comme une série très réussie de bâtiments rapides et fiables, bien armés et bien protégés[1].

| Classe La Galissonnière | |

| |

| Caractéristiques techniques | |

|---|---|

| Type | croiseur léger |

| Longueur | 179 m |

| Maître-bau | 17,5 m |

| Tirant d'eau | 5,35 m |

| Déplacement | Normal : 7 600 tonnes |

| Port en lourd | 9 120 tonnes |

| Propulsion | 2 turbines (Parsons ou Rateau-Bretagne) 4 chaudières Indret |

| Puissance | 84 000 ch |

| Vitesse | 32 nœuds |

| Caractéristiques militaires | |

| Blindage | coque: 105 mm cloisons avant/arrière: 60 mm cloison longitudinale: 20 mm pont: 38 mm tourelles: 100 mm superstructure: 95 mm |

| Armement | 3 × 3 canons de 152 mm 4 × 2 canons de 90 mm (en) 6 × 4 canons de 40 mm 2 × 2 TLT de 550 mm |

| Aéronefs | 4 GL-832 (en) puis 2 Loire 130 1 catapulte |

| Rayon d’action | 7 000 nmi à 12 nœuds 6 800 nmi à 14 nœuds 5 500 nmi à 18 nœuds 1 650 nmi à 34 nœuds |

| Autres caractéristiques | |

| Équipage | 540 marins |

| Histoire | |

| Commanditaire | |

| Période de construction |

1931 - 1936 |

| Période de service | 1936 - 1958 |

| Navires construits | 6 |

| Navires perdus | 3 |

| Navires démolis | 3 |

Deux navires de cette classe, le Georges Leygues et le Montcalm ont participé à défense de Dakar, contre une tentative de prise de contrôle (opération Menace) de cette grande base navale de l'Afrique-Occidentale française (AOF) par une force conjointe des Britanniques et des Forces françaises libres (23-25 septembre 1940). Après les débarquements alliés à Casablanca, Oran et Alger (opération Torch, 8-11 novembre 1942), les trois croiseurs restés à Toulon, La Galissonnière, Jean de Vienne et Marseillaise, y furent sabordés le . Le Georges Leygues et le Montcalm, ainsi que la Gloire qui les avait rejoints à Dakar, furent refondus aux États-Unis, en 1943. Équipés d'un asdic et de radars rendant ses hydravions inutiles, ses installations aéronautiques ont été débarquées. La place et le poids ainsi gagnés ont permis de renforcer leur artillerie antiaérienne qui a été modernisée par des canons de 20 et 40 mm. Ils prirent part aux débarquements de Normandie, le , et de Provence, le , et après guerre intervinrent en Indochine, en Algérie et lors de la crise de Suez, en juin 1956.

Ils ont été démolis entre 1958 et 1970.

Unités de la classe

| Nom du navire | Chantier | Quille posée | Lancement | Armement | Destin |

|---|---|---|---|---|---|

| La Galissonnière | Arsenal de Brest | Sabordé à Toulon le | |||

| Montcalm | Forges et Chantiers de la Méditerranée | Envoyé à la casse en 1970 | |||

| Georges Leygues | Chantiers de Penhoët, Saint-Nazaire | Envoyé à la casse en | |||

| Jean de Vienne | Arsenal de Lorient | Sabordé à Toulon le | |||

| Marseillaise | Ateliers et Chantiers de la Loire | Sabordé à Toulon le | |||

| Gloire | Forges et Chantiers de la Gironde | Envoyé à la casse en |

Arrière-Plan

La Marine française est sortie du premier conflit mondial avec des croiseurs légers en très petit nombre, prenant de l’âge (construits au tournant du XXe siècle), et épuisés par quatre ans de guerre[2]. Au début des années 1920, un croiseur austro-hongrois (SMS Novara) et quatre croiseurs légers allemands (SMS Kolberg, SMS Stralsund, SMS Regensburg, SMS Königsberg) ont été livrés au titre des dommages de guerre.

Après remise en état, car ils avaient été livrés en très mauvais état, ils seront rebaptisés du nom de villes d’Alsace-Lorraine, respectivement Thionville, Colmar, Mulhouse, Strasbourg et Metz. Ils étaient armés de neuf pièces de 100 mm pour le Thionville et de six à huit pièces de 150 mm pour les croiseurs ex-allemands, avec un déplacement de 4 000 tonnes pour le Thionville et de 5 000 à 7 000 tonnes pour les autres. Ils seront retirés du service à la fin des années 1920 et au début des années 1930[3].

Après qu’il eut été envisagé en 1920 de construire des croiseurs légers de 5 200 tonnes, armés de huit canons de 138,6 mm, et pouvant marcher à plus de 30 nœuds, les crédits ont été accordés en 1922 pour les trois croiseurs de la classe Duguay-Trouin connus comme des « croiseurs de 8 000 tonnes », qui ont été lancés en 1923-24. Leur armement principal était disposé en quatre tourelles doubles au calibre de 155 mm, couramment utilisé dans l’Armée de Terre et donc supposé rendre l’approvisionnement en munitions plus facile. Pratiquement sans blindage, ils avaient une vitesse de 34 nœuds[4].

Il restait aussi après les pertes de la guerre des croiseurs cuirassés, construits entre 1900 et 1910 ils étaient déjà démodés à leur mise en service. Avec un armement disposé le plus souvent en deux tourelles doubles de 194 mm, et un nombre variable de pièces de 167,4 mm en tourelles simples ou sous casemates (seuls l’Edgar Quinet et le Waldeck-Rousseau avaient une artillerie principale de seize pièces de 194 mm), une vitesse de 23 nœuds, une ceinture cuirassée de 90 à 170 mm, pour un déplacement de 12 000 à 14 000 tonnes), ils étaient surclassés en armement par leurs contemporains britanniques ou allemands[5].

Au début des années 1910, il y avait eu, en effet, une tendance à l’accroissement du déplacement et de l’armement de ce type de navires, ce qui conduisit aux croiseurs cuirassés de la classe Minotaur de la Royal Navy, de la classe Scharnhorst de la Kaiserliche Marine, ou au SMS Blücher avec huit à douze canons de 210 mm sur les « grands croiseurs » allemands, ou quatre canons de 234 mm (en), et dix canons de 190,5 mm (en) pour les bâtiments britanniques. Les SMS Scharnhost et SMS Gneisenau n’en ont pas moins été coulés à la bataille des Falklands, le [6], le SMS Blücher à la bataille de Dogger Bank le [7], et le HMS Defence à la bataille du Jutland le [8], quand ils se sont trouvés imprudemment engagés contre des croiseurs de bataille, HMS Invincible et HMS Inflexible aux Falklands, les « Splendid Cats » au Dogger Bank, et le SMS Lützow au Jutland.

Le traité de Washington de 1922 sur la réduction des armements navals, dont certaines clauses limitaient le déplacement des croiseurs à 10 000 tonnes et leur armement au calibre de 203 mm aboutit, de fait, à interdire les croiseurs cuirassés. Ces limites avaient résulté d’un arbitrage [9] - [10] entre les désirs (et les études) des marines américaines et japonaises dont le théâtre d’opérations du Pacifique nécessitait de grands bâtiments, et le souci de la marine britannique de ne pas avoir à démolir ses grands croiseurs de la classe Hawkins alors en achèvement. Conçus pour la lutte contre les corsaires de surface, avec un déplacement de 9 550 à 9 860 tonnes, armés de sept pièces de 190,5 mm, la première unité avait été achevée en 1919 et les suivantes devaient être mises en service entre 1921 et 1925[11].

Comme l’expérience de la guerre avait montré l’importance de la sécurité sur les routes commerciales maritimes, les puissances signataires du Traité de Washington ont construit jusqu’en 1930 un grand nombre de ces croiseurs de 10 000 tonnes, armés de canons de 203 mm, dix-huit pour les États-Unis, quinze pour le Royaume-Uni, douze pour le Japon, et sept chacune, pour la France et l’Italie. Dotés de huit pièces en quatre tourelles doubles pour ce qui est des croiseurs britanniques[12], français[13], ou italiens[14], ils comptaient neuf ou dix canons pour les croiseurs américains[15] ou japonais[16]. Avec une vitesse de 30 à 35nœuds, les premières séries construites étaient légèrement blindées. Les séries suivantes furent équipées d'une meilleure protection, au prix d’une vitesse légèrement réduite[17].

Ainsi, sur le Duquesne, premier croiseur français construit selon les règles du Traité de Washington, le poids du blindage était de 430 tonnes et la vitesse maximale atteinte aux essais de 35,30 nœuds pour une puissance de 126 919 ch. Le dernier croiseur français construit dans ce cadre fut l’Algérie, et le poids du blindage était de 2 657 tonnes, la vitesse maximale de 33,20 nœuds pour une puissance de 93 230 ch[18]. Ces bâtiments faisaient jeu égal avec leurs homologues italiens et surclassaient les croiseurs légers allemands.

L’Allemagne en effet, n’était pas soumise aux stipulations du traité de Washington, mais à celles du traité de Versailles, qui limitait le tonnage de ses croiseurs à 6 000 tonnes. Aussi la Reichsmarine a-t-elle mis en chantier, entre 1926 et 1928, trois croiseurs de la classe Königsberg[19] - [20], au déplacement de 6 650 tonnes, armés de trois tourelles triples de 150 mm, avec une vitesse de 30 à 32 nœuds Puis en 1929, une unité améliorée, le Leipzig, équipé de moteurs Diesel plus puissants, d'une ceinture blindée plus étendue pour un déplacement équivalent, de (6 710 tonnes)[21].

La Royal Navy considérait que le type de croiseur découlant du traité de Washington était trop grand pour ses besoins, et en 1927, un croiseur armé de canons de 203 mm mais légèrement plus petit fut mis sur cale, le HMS York, avec seulement six canons de 203 mm. Alors que la conférence de Londres venait à peine de commencer, le Royaume-Uni annonça l’annulation de ses projets de croiseurs armés de canons de 203 mm, tandis que la première unité d’une nouvelle classe était annoncée[22], avec un déplacement de 6 500 tonnes, armée de huit canons de 152 mm, capable de faire face au Leipzig. C’était le HMS Leander[23] - [24].

Le traité naval de Londres de 1930 a introduit une distinction entre les croiseurs, dits de Type A communément appelés croiseurs lourds, avec des canons d’un calibre supérieur à 155 mm, celui de l’artillerie principale de la classe Duguay-Trouin, et pouvant aller jusqu’à 203 mm, et les croiseurs de Type B, communément appelés croiseurs légers, avec des canons d’un calibre égal ou inférieur à 155 mm. Ce traité avait également fixé le nombre des croiseurs de Type A de chaque signataire au nombre de ses croiseurs existants, et autorisé leur remplacement seulement vingt ans après leur achèvement, si celui-ci était intervenu après le [25] - [26].

En 1926, la France avait commencé à construire des « contre-torpilleurs » (les classes Jaguar, Guépard, et Aigle), qui étaient supérieurs en déplacement et en puissance de feu aux destroyers, notamment italiens, de l’époque[27]. Dans le but de faire face à cette menace, l’Italie décida de produire une nouvelle classe de croiseurs qui seraient d’une taille intermédiaire entre les destroyers français et les croiseurs existants à l’époque. Les quatre premières unités (la classe Alberto da Giussano), premier sous-groupe de l’ensemble des croiseurs italiens portant des noms de Condottieri), furent mises sur cale en 1928 et achevées en 1932. Ces croiseurs respectaient les stipulations du traité de Londres qui venait d’être signé. Avec un déplacement de 5 200 tonnes, ils étaient armées de huit pièces de 152 mm en tourelles doubles, pouvaient atteindre la vitesse remarquablement élevée de 37 nœuds, mais avaient un blindage négligeable et un court rayon d’action[28].

Côté français, un nouveau croiseur avait été commandé en 1926, et lancé en 1930, spécialement conçu comme navire-école pour les élèves de l’École Navale. Le croiseur Jeanne d'Arc avait la même artillerie de calibre 155 mm, en tourelles doubles que la classe Duguay-Trouin[29]. Mais la conjonction du traité de Londres qui mettait un terme à la construction de croiseurs ayant une artillerie de 203 mm, la construction de croiseurs légers par l'Allemagne et l'Italie, a conduit à concevoir un nouveau type de croiseurs légers, à une époque où la France pensait encore être en mesure d'avoir une flotte capable d'affronter celles de l'Italie et de l'Allemagne réunies. Un nouveau croiseur, l’Émile Bertin conçu pour opérer comme mouilleur de mines et conducteur de flottille de destroyers, avait reçu un armement de neuf pièces de 152 mm, complètement nouveau, tant par son calibre que par sa disposition en trois tourelles triples. Il disposait, comme artillerie secondaire anti-aérienne, de quatre pièces de 90 mm, en un affût double, et deux pièces simples. Son déplacement était de 5 886 tonnes, ses machines développaient 102 000 ch, pour 34 nœuds en service normal, mais il n’avait pas de blindage d’une épaisseur supérieure à 30 mm, et son rayon d’action n’était que de 3 600 nautiques à 15 nœuds. Atteignant 39,66 nœuds à ses essais de vitesse, en développant 137 908 ch, ce fut le croiseur français le plus rapide jamais construit[30].

Mais la Marine impériale japonaise, et sa grande rivale dans l’Océan Pacifique, l'U.S. Navy, étaient toutes deux intéressées à avoir de grands croiseurs, et qu’ils soient classés lourds ou légers leur importait peu. Or le traité de Londres ne fixait pas de limites de tonnage pour les Types A ou B, et donc ne demeurait qu'une limite supérieure de 10 000 tonnes, fixée par le traité de Washington. De plus il était apparu que la supériorité des croiseurs lourds armés de canons de 203 mm d’une portée supérieure aux canons de 152 mm n’était réelle que par temps clair, et qu’avec une visibilité plus faible, en ces temps antérieurs au radar d’artillerie, la cadence de tir plus rapide des canons de 152 mm faisait des croiseurs légers des adversaires coriaces[31].

Aussi pour son programme de 1931, la Marine impériale japonaise passa commande des deux premières unités d’une nouvelle classe de croiseurs, la classe Mogami, avec quinze canons de 155 mm en cinq tourelles triples, une vitesse de 37 nœuds, et un déplacement de 8 500 tonnes, manifestement sous-évalué[32], et les mit en service en 1935. La réaction de l’U.S. Navy face à la situation résultant du trarité de Londres, fut la classe Brooklyn[33], avec quinze canons de 152 mm et huit pièces anti-aériennes de 127 mm, une ceinture blindée de 4 pouces (102 mm) d’épaisseur, contre 5 pouces (127 mm) sur les derniers croiseurs lourds, une vitesse de 32,5 nœuds, pour un déplacement plus exact de 9 700 tonnes. Les premières unités de cette classe furent lancées en 1937-1938.

La Royal Navy, privilégiant le nombre plutôt que la puissance des croiseurs, avait mis sur cale quatre unités d’une classe Arethusa[34] plus petits que la classe Leander, avec seulement six canons de 152 mm. Ils furent lancés entre 1934 et 1936. Pour pouvoir réagir à l’apparition des grands croiseurs légers japonais et américains, le Royaume-Uni dut annuler plusieurs unités projetées des Leander et Arethusa. Les deux premiers grands croiseurs légers britanniques, devant s'appeler Minotaur et Polyphemus[35], qui devinrent finalement les premières unités de la classe Town[36], furent lancés en 1936. Ils étaient dotés de douze canons de 152 mm, en quatre tourelles triples, d’installations d’aviation au centre du navire, avaient une vitesse de 32 nœuds et respectaient à peu de chose près le déplacement de 10 000 tonnes.

La Marine Nationale eut une démarche qui n'était pas fondamentalement différente de celles des trois principales puissances navales de l'époque, tendant à combiner une artillerie principale d'un calibre moyen mais ayant une bonne cadence de tir, avec une protection et une vitesse comparables à celle des croiseurs lourds. C’est donc sur la base de l’armement principal de l’Émile Bertin[37], et de la propulsion et du blindage de l’Algérie qu’a été conçue la classe La Galissonnière, dont l’unité éponyme a été lancée le [38].

La construction de trois croiseurs, De Grasse, Guichen et Chateaurenault fut autorisée peu avant la guerre, comme une classe La Galissonniere améliorée, avec un déplacement de 8 000 tonnes, la même artillerie principale de trois tourelles triples de 152 mm, deux à l’avant, une à l’arrière, et trois affûts doubles anti-aériens au calibre de 90 mm à l’arrière, un dans l’axe et un de chaque bord. Les installations d’aviation, deux catapultes, la grue et le hangar auraient été installées au centre du navire, derrière une grande cheminée unique. Ils auraient été dotés de machines plus puissantes de 110 000 ch, pour atteindre 35 nœuds. La silhouette, avec une tour avant massive, s’inspirait de celle du croiseur Algérie. Mais seul le premier de la série fut effectivement mis sur cale à l’arsenal de Lorient, et comme la construction a très peu avancé pendant la guerre, il ne fut lancé qu’en 1946, et mis en service en 1956, comme croiseur anti-aérien[39].

Caractéristiques

Il est particulièrement difficile de comparer entre eux les croiseurs du Type B défini par le traité naval de Londres de 1930, car ils sont très différents par leur déplacement, leur armement, leur protection et leur vitesse, depuis les croiseurs des classes Dido[40] de la Royal Navy, Atlanta[41] américains, ou da Giussano italiens, avec un déplacement inférieur à 6 000 tonnes, portant de nombreuses pièces mais d’un calibre inférieur à 152 mm, jusqu’aux grands croiseurs légers des classes Condottieri italiens, Brooklyn, américains, ou Town britanniques, d’un déplacement de 10 000 tonnes, et portant dix à quinze pièces de 152 mm, sans parler du fait que le déplacement déclaré était systématiquement sous-évalué par les Japonais, les Allemands et les Italiens[42].

Avec un déplacement de 7 600 tonnes et neuf canons de 152 mm en trois gtourelles triples, la classe La Galissonniere appartenait à une catégorie intermédiaire, comparable au dernier croiseur léger de la Kriegsmarine, le Nürnberg, version améliorée du Leipzig[43], aux croiseurs italiens de la classe Montecuccoli, version moyenne du groupe des Condottieri ou, du côté des Britanniques aux croiseurs de la classe Crown Colony[44], version réduite de la classe Town, dont les premières unités seront lancées en 1939.

Sans vouloir rivaliser avec les grands croiseurs légers japonais, américains ou britanniques que l’on n'envisageait pas d’avoir à affronter, les croiseurs de la classe La Galissonière avec leur déplacement de 7 600 tonnes, pouvaient combiner une artillerie puissante, un blindage substantiel, une très bonne vitesse, et un rayon d’action adapté à leur théâtre d’opération, compte tenu des bâtiments étrangers, existants ou en projet au moment de leur conception.

En fait, dans cette période, l’Amirauté française ne recherchait à avoir, pour ses cuirassés et ses croiseurs, les unités les plus puissantes du monde, mais celles qui étaient les plus à même de faire face à la menace la plus probable, supposée être italienne en Méditerranée et allemande dans l’Atlantique. Seuls les aléas du conflit mondial feront que de 1940 à 1942, la Marine Nationale aura à se défendre contre la Royal Navy, alors que, du temps de paix, il n’avait jamais été question de l’avoir comme adversaire. C’est peut-être cette expérience qui conduira le Général de Gaulle à concevoir, dans les années 1960, une défense nucléaire définie comme « tous azimuts ».

Armement

La caractéristique de la classe La Galissonnière en matière d’armement était l’emploi de la tourelle triple de 152 mm.

La Marine Nationale n’avait jamais utilisé, avant l’Émile Bertin, de tourelle triple. Jusqu’en 1910, elle n’avait même utilisé que des tourelles doubles, comme la Royal Navy, la Marine Impériale allemande et la Marine impériale japonaise, pour tous leurs cuirassés mis en service avant 1920. Au moment de la conception des cuirassés de la classe Normandie, le service Technique des Constructions Navales avait envisagé d’utiliser des tourelles quadruples, car trois tourelles quadruples de 340 mm représentaient une augmentation de la puissance de feu de 20 %, par rapport aux cinq tourelles doubles du même calibre de la classe Bretagne, pour un poids moindre. Pour la classe suivante, dont l’unité éponyme aurait dû être le cuirassé Lyon, il fut même question de quatre tourelles quadruples. Aucun navire de ces deux classes n'a été mis en service comme cuirassé.

Mais dans le même temps, la tourelle triple se répandait. Si, sur les quelque 130 cuirassés et croiseurs de bataille construits entre 1906 et 1920, 106 (81 %) avaient uniquement des tourelles doubles, sur les 33 cuirassés construits de 1920 à 1945, sept seulement (soit moins de 25 %) n’avaient que des tourelles doubles, 17 avaient des tourelles triples et 9 des tourelles quadruples. Si l'on examine le problème d'un peu plus près, par nation, l’Italie, à l’instigation de Cuniberti, avait eu recours à la tourelle triple dès son premier dreadnought, le Dante Alighieri[45], et y restait fidèle pour ses cinq dreadnoughts suivants des classes Conte di Cavour[46] et Andrea Doria[47], la Russie, s'inspirant de Cuniberti, dotait également de tourelles triples ses cuirassés des classes Poltava[48], et Impératrice Maria[49], l’Autriche-Hongrie innovait avec quatre tourelles triples, superposées deux à deux, sur ses quatre Tegetthoff[50]. L’U.S. Navy introduisait des tourelles triples sur la classe Nevada[51], et n’utilisait plus qu'elles sur les sept cuirassés suivants, jusqu’à la classe Colorado[52], avec laquelle elle revenait à quatre tourelles doubles, pour un calibre de 406 mm, alors que, pour utiliser le même calibre, la Royal Navy abandonnait la tourelle double à laquelle elle était jusqu’alors restée fidèle pour les 47 cuirassés et croiseurs de bataille mis en service depuis le HMS Dreadnought, pour doter les Nelson de trois tourelles triples de 406 mm[53].

L’Allemagne dont les cuirassées de la Marine impériale n’avaient été dotés que de tourelles doubles, recourait à la tourelle triple pour ses « cuirassés de poche » de la classe Deutschland. La France restée fidèle à la formule de la tourelle quadruple, pour tous les cuirassés étudiés pendant les années 1920, la mettait en œuvre aussi bien pour l’artillerie principale, que pour 75 % de l’artillerie secondaire de la classe Dunkerque[54].

Pour les croiseurs, la tourelle triple ne fut utilisée, pour les croiseurs de 10 000 tonnes armés de canons de 203 mm que par l’U.S. Navy, mais elle en fit ensuite un emploi systématique. Là où les autres marines, anglaise, française, japonaise ou italienne, étaient contraintes à des arbitrages douloureux entre vitesse, blindage, ou tricherie sur le déplacement, l’U.S. Navy mettait en service des bâtiments dotés de neuf pièces de 203 mm, équilibrés, avec un déplacement de l’ordre de moins de 10 000 tonnes. Quant à la Reichsmarine allemande, dès 1926, elle dota ses croiseurs légers de trois tourelles triples de 150 mm. En utilisant les nouvelles techniques de soudure dans la construction des coques, et la propulsion Diesel, elle mit ainsi en service des navires de moins de 7 000 tonnes, considérés comme d'inquiétants corsaires de surface, à long rayon d’action.

En fait, on voit que la tourelle triple est un bon compromis, utilisé lorsque l’on veut concentrer le maximum de puissance de feu sur un espace restreint, soit que la taille des formes de construction impose des coques courtes, comme ce fut longtemps le cas en France pour ses grands bâtiments, soit que l’on veuille utiliser la technique du « tout ou rien » en matière de blindage, comme ce fut la préoccupation pour les cuirassés américains à partir de la classe Nevada, ou sur la classe Nelson, soit que l’on soit limité en matière de déplacement, pour les croiseurs issus du traité de Washington, ou pour les Allemands soumis aux limites posées par le traité de Versailles.

Avec une pièce de 152 mm de plus que les croiseurs italiens Attendolo et Montecuccoli (le groupe III des Condottieri), qui affichaient un déplacement comparable, la classe La Galissonnière mettait de surcroît en œuvre le canon de 152 mm modèle 1930, dont la tourelle triple pesait environ 170 tonnes. Plus puissant que le canon de 155 mm précédemment utilisé, il pouvait envoyer à 26 960 m(29 500 yards) l’obus américain de 57,17 kg avec une vitesse initiale de 870 m/s, alors que le canon britannique de 152 mm n’envoyait qu’à 23 000 m un obus de 50,8 kg. Or l’obus américain était capable de percer un blindage d’acier de 122 mm à 9 970 m, très supérieur à un canon usuel de 152 mm. La comparaison était aussi favorable au canon français par rapport aux canons italiens, aussi bien le 152 mm / 35 cal, installés sur le premier groupe des Condottieri, qui avait une portée de 22 à 24 km, que le 152 mm / 55 cal. installés sur le dernier groupe des Condottieri, et en artillerie secondaire sur les cuirassés de la classe Littorio : sa portée maximale était de 25 700 m avec un obus, plus léger, de 50 kg[55]. La seule faiblesse du canon français de 152 mm /55 Modèle 1930 se trouvait dans sa version de canon anti-aérien à longue portée, sur les cuirassés de la classe Richelieu, sa cadence de tir de 10 coups par minute le rendait inefficace contre des avions rapides comme les bombardiers en piqué, et il avait des problèmes d’alimentation lorsqu’il était pointé avec un angle important. C'est pourquoi, à partir de novembre 1939, la décision a été prise de mettre en place sur les cuirassés français une artillerie anti-aérienne supplémentaire, sous forme d’affûts doubles de 100 mm.

Sur les croiseurs de la classe La Galissonnière, l'artillerie secondaire anti-aérienne était constituée de quatre affûts doubles de 90 mm/50 Modèle 1926 (en) deux de chaque côté au centre du navire. Tirant un obus de 9,5 kg, à 15 500 m (ou à 10 600 m, en tir contre avion, pointé à 80°), ce canon avait une cadence de tir de 12 à 15 coups par minute et était sensiblement meilleur que les précédents canons de 75 mm. L’artillerie anti-aérienne à tir rapide, à courte portée, se composait de quatre affûts doubles de 37 mm, et six mitrailleuses Hotchkiss bitubes de 13,2 mm. C'était un point faible, comme d'ailleurs pour tous les bâtiments mis en service à la fin des années 1930 (sauf la marine japonaise qui n'avaient pas sous-estimé le danger de l'aviation).

Deux plates-formes doubles de tubes-lance torpilles étaient situées de chaque bord, au centre du navire. Les torpilles de 550 mm[56] étaient du modèle 23DT, de 2 068 kg, d’une longueur de 8,28 m, chargées de 310 kg de TNT, d’une portée de 9 000 m à 38 nœuds, ou de 13 000 m à 35 nœuds.

Les installations d’aviation comportaient une catapulte hydraulique sur le toit de la 3e tourelle de 152 mm, sur la plage arrière, ainsi qu'un grue. Derrière la seconde cheminée, le hangar abritait les hydravions. Trois ou quatre hydravions Loire 130 pouvaient être mis en œuvre. Le cul en tableau permettait de déployer un tapis pour récupérer les appareils, mais ce matériel peu efficace, fut rapidement débarqué.

Blindage et propulsion

Si l’artillerie de la classe La Galissonnière était inspirée de l'Émile Bertin, sa protection était inspirée de celle du dernier croiseur lourd français, l’Algérie, et était supérieure à celle des croiseurs lourds (Foch et Dupleix), les plus blindés après l’Algérie.

La ceinture blindée avait une épaisseur de 105 mm, fermée par des traverses avant et arrière de 60 mm, et renforcée par des cloisons longitudinales de 20 mm. Le pont principal était blindé à 38 mm. Les tourelles avaient un blindage de 100 mm sur les faces, et 50 mm sur les côtés, l'arrière et le toit, le blockhaus, 95 mm sur les flancs et 50 mm sur le toit[57]. À titre de comparaison, le blindage de l’Algérie n'était nettement supérieur que pour le pont blindé (80 mm au milieu du navire, et 30 mm aux extrémités, et le Dupleix avait le pont supérieur et le pont principal blindés chacun à 30 mm), mais les croiseurs légers n'étaient pas destinés à être employés contre des navires plus fortement armés, dans des combats à longue distance où les trajectoires sont plongeantes. C'est en évitant de se trouver dans cette position, que la division du Commodore Harwood réussit à contraindre l'Admiral Graf Spee à rejoindre le Rio de la Plata.

| Nom du navire | Ceinture | Traverses | Ponts blindés | Tourelles | Blockhaus |

|---|---|---|---|---|---|

| La Galissonnière | 105 mm | 60⁄20 mm | 38 mm | 100⁄50 mm | 95⁄50 mm |

| Algérie | 110 mm | 70⁄40 mm | 80⁄30 mm | 100⁄70 mm | 100⁄70 mm |

| Dupleix | 54⁄60 mm | 25 mm | 30 mm + 30 mm | 30 mm | 30 mm |

Ce blindage était plus important que celui des autres croiseurs de même déplacement de l’époque. On notera ainsi que la ceinture blindée était de 105 mm sur la classe La Galissonnière, plus épaisse que celle du Nürnberg ou des Attendolo ou Montecuccoli du groupe III des Condottieri avec 50 mm, ou celle des croiseurs de la classe Dido avec 76,2 mm (3 pouces), ou de la classe Crown Colony avec 88 mm (3,5 pouces), ou équivalente à celle de la classe classe Leander. Seuls les deux croiseurs de la classe Duca degli Abruzzi, dernier groupe des Condottieri, avaient une ceinture de 130 mm, mais il s’agissait de navires d’un déplacement de 9 100 tonnes (20 % de plus que les croiseurs français).

Il en était de même pour la protection des tourelles, avec 100 mm, contre 32 mm sur les croiseurs allemands, 25 mm sur les croiseurs britanniques des classes Leander et Arethusa, 50 mm sur ceux des classes Town ou Crown Colony.

La propulsion était assurée par quatre chaudières Indret, et quatre turbines à engrenages, Parsons sur les croiseurs La Galissonnière, Georges Leygues et Montcalm, ou Rateau Bretagne sur les trois autres, développant 84 000 ch et entraînant deux hélices, pour une vitesse de 31 nœuds. Toutes les unités de la classe ont tenu 31/32 nœuds plusieurs heures et tous ont dépassé largement la vitesse attendue aux essais de 33 nœuds. Ainsi le croiseur Marseillaise a tenu une vitesse de 34,98 nœuds pendant un essai de 8 heures et 35,39 nœuds pendant une neuvième heure. À la fin de la guerre, ils pouvaient encore faire aisément 32 nœuds, à pleine charge atteignant alors 10 850 tonnes[58]. Leur endurance de 5 500 nautiques à 18 nœuds était bien supérieure à celle de leurs équivalents italiens (environ 3 800 nautiques à 18 nœuds pour les Condottieri), et, pour la vitesse comme pour le rayon d'action, ils étaient comparables aux croiseurs légers similaires britanniques ou allemands, à l'exception des classes Leander et Arethusa qui avaient un rayon d'action exceptionnel de 12 000 nautiques[59].

Carrière

En novembre 1937, après qu’ils eurent été tous les trois admis en service actif, les croiseurs La Galissonnière, Jean de Vienne, et Marseillaise ont constitué, avec la Marseillaise comme navire-amiral, la 3e division de croiseurs (DC), rattachée à l’Escadre de la Méditerranée. En mai-juin 1938, l’Escadre effectua un périple en Méditerranée, jusqu’à Beyrouth, avec escales au retour à Kotor et à Split, en Yougoslavie, pays allié de la France. En 1939, la 3e DC effectua une croisière sur les côtes africaines jusqu’à Conakry. À partir de la déclaration de guerre, elle est basée à Bizerte en Tunisie.

Symétriquement, en décembre 1937, les Georges Leygues, Montcalm, et Gloire, avec le Georges Leygues comme navire-amiral, formèrent la 4e Division de croiseurs, qui de décembre 1937 à avril 1938, a effectué une croisière d’endurance jusqu'en Indochine et dans l’océan Indien. À son retour, la 4e DC fut rattachée à l’escadre de l’Atlantique et basée à Brest. En juillet 1938, la 4e DC participa à l’accueil à Boulogne-sur-Mer du couple royal britannique, en visite officielle en France. En février 1939, au cours de manœuvres avec des contre-torpilleurs, le Georges-Leygues éperonna le Bison, dont l’avant, arraché, coula avec dix-huit marins. En mai 1939, la 4e DC accompagna le Dunkerque et le Strasbourg dans une croisière à Liverpool et en Écosse, Glasgow, Scapa Flow et Rosyth. En juillet 1939, elle représenta la France à l’Exposition internationale de New York[60].

Après la déclaration de guerre, les croiseurs de la 4e DC furent rattachés à la Force de Raid, qui, dès le , avait pris la suite de la Flotte de l’Atlantique. Sous les ordres du vice-amiral d’escadre Gensoul, ont ainsi été rassemblés, autour des deux cuirassés rapides, Dunkerque et Strasbourg, des bâtiments rapides, croiseurs légers et grands contre-torpilleurs pour s’efforcer, en liaison avec la Royal Navy, d’intercepter les corsaires de surface allemands. En octobre et novembre 1939, avec le Dunkerque, et le grand cuirassé rapide britannique Hood, la 4e DC a participé à la recherche du Scharnhorst et du Gneisenau qui avaient coulé, le , le croiseur auxiliaire HMS Rawalpindi, mais qui sont ensuite rentrés en Allemagne renonçant à passer, cette fois, dans l’Atlantique. En décembre, les croiseurs ont escorté le Dunkerque lorsqu’il a participé au transport au Canada d'une partie du stock d'or de la Banque de France[61], et au retour ils ont escorté un convoi de troupes canadiennes vers l'Europe.

Pendant ce temps, la 3e DC a participé en septembre à l'escorte d'un important convoi de troupes vers le Liban, puis, l'Italie s'étant déclarée neutre, la Marseillaise et le Jean de Vienne ont été, en novembre et décembre, détachés dans l'Atlantique pour prendre part au transport de l'or de la Banque de France et à l'escorte, en sens inverse, d'un transport d'avions vers l'Europe, puis en mars 1940 à des transports de troupes, Légionnaires, tirailleurs tunisiens, et pour le La Galissonnière, tirailleurs marocains, vers la métropole[62].

Devant le risque d'entrée en guerre de l'Italie, le 2 avril, la Force de Raid a été envoyée en Méditerranée, mais elle a été rappelée à Brest dès le 9, les Allemands ayant, la veille, débarqué en Norvège. L'Émile Bertin qui participait aux opérations au large de la Norvège ayant été touché par une bombe d'avion, le Montcalm fut envoyé le 22 avril, pour le relever. Le 24 avril, la Force de Raid quitta cette fois définitivement Brest pour la Méditerranée. Les 2-3 mai, le Montcalm participa à l'évacuation de Namsos, au cours de laquelle a été perdu le contre-torpilleur Bison[63] - [64]. Le Montcalm est rentré de Norvège, et a rallié Alger le 19 mai[65], tandis que la 3e DC, rattachée début mai, à la Force de Raid, escorta une escadre de cuirassés anciens britanniques et français vers Alexandrie.

Après l'entrée en guerre de l'Italie, la Force de Raid a effectué deux sorties, le 12 juin sur la foi de renseignements faisant craindre une irruption de navires allemands en Méditerranée, et le 23 juin, dans l'espoir d'accrocher des croiseurs italiens[66].

À la signature de l'armistice avec l'Italie, le 25 juin, les cuirassés stationnèrent à Mers el-Kébir, et les six croiseurs légers à Alger.

Lorsque l'amiral britannique Somerville à la tête de la Force H, est allé présenter un ultimatum à Mers el-Kebir, le 3 juillet 1940, l'Amirauté française a ordonné, en clair, aux croiseurs d'Alger de rallier les cuirassés. L'Amirauté britannique a alors pressé l'amiral Sommerville d'en finir au plus vite[67]. Les croiseurs ont appareillé en début d'après-midi, mais ne pouvant intervenir dans le combat, n'ont pu alors que rallier Toulon[62].

Deux mois après, les autorités de Vichy ont obtenu de la Commission allemande d'armistice d’envoyer à Libreville la 4e division de croiseurs et trois grands contre-torpilleurs pour contrer les Français libres qui, fin août, avaient pris le contrôle des territoires d’Afrique-Équatoriale française (AEF), à l’exception du Gabon. Ils appareillent le 9 septembre, passent sans encombre le détroit de Gibraltar et vont ravitailler à Casablanca. Comme une réaction anglaise semble se préparer, ils mettent cap au sud à grande vitesse, laissant derrière eux la 10e division de contre-torpilleurs, qui n’a pas l’autonomie pour les suivre[68]. Mais les croiseurs anglais ont intercepté au large de la Guinée le pétrolier Tarn, escorté par le croiseur Primauguet, les contraignant à mettre le cap sur Casablanca. N’ayant plus la possibilité de se ravitailler à Libreville, les croiseurs se trouvaient contraints de faire demi-tour. Ralentie par des ennuis de machine, la Gloire a été rattrapée par la croisière anglaise et obligée elle aussi de rejoindre Casablanca[62] - [69], tandis que le Georges Leygues et le Montcalm ont, à grande vitesse, rejoint Dakar, où était arrivée la 10e DCT. Trois jours plus tard, la 4e DC a participé à la défense de Dakar, contre l'opération Menace, tentative de prendre le contrôle de cette grande base navale de l’Afrique-Occidentale française (AOF) par les Forces françaises libres du général de Gaulle, avec le soutien des forces britanniques. Les deux croiseurs vont ainsi « faire des ronds dans l’eau » du 23 au 25 septembre, dans ce qui sera surnommé alors le « ratodrome » (la baie de Hann au sud de Dakar et à l’est de Gorée), au milieu des gerbes des obus de 381 mm et de 203 mm[70].

À Toulon, dès le 25 septembre, sont constituées des Forces de haute mer (F.H.M.), sous le commandement du très anglophobe amiral de Laborde, regroupant autour du Strasbourg, une division de croiseurs lourds, la 3e DC, réduite à deux croiseurs légers, et des unités d'éclairage, grands contre-torpilleurs et torpilleurs. Les F.H.M., en raison du manque de mazout iront très peu en haute mer. La plus importante sortie aura été d'aller, en novembre 1940, à la rencontre du cuirassé Provence qui arrive de Mers el-Kébir, où il avait été sérieusement endommagé.

En 1941, sur les navires de la 3e DC et le Georges Leygues, on a renforcé la faible artillerie contre avions à courte portée, avec deux mitrailleuses doubles de 13,2 mm, un affût double de 25 mm et un canon de 37 mm[30]. En janvier 1942, le Jean de Vienne est allé au secours des naufragés du cargo Jumièges et du paquebot Lamoricière, dont la perte dans une tempête au large des îles Baléares causa plus de trois cents morts[66]. En mars 1941, le Gloire avait rejoint la 4e DC à Dakar. Il a été envoyé, du 15 au , au secours des naufragés du Laconia, coulé par le sous-marin allemand U-156[71] dans l'Atlantique sud.

Aucun des croiseurs de la classe La Galissonnière n'a été impliqué dans les combats qui se déroulèrent, du 8 au en Afrique du Nord. Le La Galissonnière était désarmé à Toulon, en « gardiennage d'armistice », où il servait de réserve de pièces détachées pour ses sister-ships depuis le . Les deux autres croiseurs de la 3e DC, Marseillaise et Jean de Vienne, faisaient partie des Forces de haute mer, dont l’amiral de Laborde refusa vertement le ralliement aux Alliés, quand l'amiral de la flotte François Darlan le lui a demandé. Mais elles ne sont pas non plus intervenues contre les Alliés. Quant à la 4e DC, elle était tout entière à Dakar.

Après que les Allemands eurent occupé la zone libre, dès le , sauf le camp retranché de Toulon, ils tentèrent, le , de saisir les navires français qui s'y trouvaient. Mais ceux-ci furent pour la plupart sabordés par leurs équipages et notamment les croiseurs de la classe La Galissonnière. La Marseillaise se retrouva irrécupérable. Les Italiens, qui étaient très intéressés à tenter de récupérer les navires sabordés, tentèrent de relever le Jean de Vienne et le La Galissonnière, et les enregistrèrent comme FR 11 et FR 12. Après l'armistice entre l'Italie et les Alliés en septembre 1943, les épaves, passées sous contrôle allemand, furent remises aux autorités de Vichy[57], mais elles furent coulées au cours de bombardements des aviations alliées, le Jean de Vienne, le , et le La Galissonnière, le . Ils furent démolis après la guerre.

Début décembre 1942, les forces françaises des trois armées présentes en Afrique-Occidentale française (AOF) rallièrent les Alliés.

À partir de février 1943, le Georges Leygues effectua depuis Dakar des patrouilles dans l’Atlantique central, et, le 13 avril, il intercepta le forceur de blocus allemand Portland[72]. L’amiral Collinet, commandant à l’époque la Marine Française en Afrique de l’Ouest avait été le commandant du Strasbourg à Mers el-Kebir.

Ce même mois, le Montcalm fut envoyé à Philadelphie pour être refondu, avec l’aide américaine, jusqu’en août 1943. La Gloire fut envoyée à Brooklyn, de juillet à novembre 1943, et le Georges Leygues fut envoyé à Philadelphie de juillet à octobre 1943. Leur artillerie contre avions et leurs installations d’aviation furent démontées, et ils reçurent six affûts quadruples Bofors de 40 mm, et vingt pièces simples Œrlikon de 20 mm. En 1945, ils reçurent de nouveaux radars.

Envoyés en Méditerranée, le Montcalm participa à la libération de la Corse en septembre 1943[65], et la Gloire exécuta des missions de bombardement contre la terre dans le golfe de Gaète, au début de 1944[61]. Le Georges Leygues et le Montcalm ont participé au débarquement de Normandie, le , devant Port-en-Bessin, et avec la Gloire, au débarquement de Provence, le [73]. Le Georges Leygues rentra victorieusement à Toulon, arborant la marque du vice-amiral Lemonnier, Chef d'état-major général de la Marine, qui l'avait commandé à son départ de Toulon, en 1940, et pendant la bataille de Dakar. Jusqu’en avril 1945, les trois croiseurs firent partie de la Flank Force qui opéra devant la Riviera du Ponant italienne.

À partir de 1945, ils effectuèrent des missions en Indochine, et après 1954 le long des côtes d’Algérie. La Gloire fut le navire-amiral de l’escadre de Méditerranée en 1951-52, le Montcalm d’octobre 1952 à juin 1954 et le Georges Leygues ensuite, qui participa comme navire-amiral de la Force d'intervention, aux opérations en Égypte, pendant la crise de Suez, effectuant un bombardement contre Rafah, le 1er novembre 1956, et apportant son appui au débarquement de Port-Saïd[74].

La Gloire et le Georges Leygues ont été démolis en 1958 et 1959, et le Montcalm en 1970[73].

Références

- Le Masson 1969, p. 19–20.

- Labayle-Couhat 1974, p. 64–77.

- Moulin 2007, p. 54–62.

- Le Masson 1969, p. 6, 9, 89–90.

- Labayle-Couhat 1974, p. 58–63.

- Bennett 1974, p. 97–120.

- Bennett 1974, p. 142–145.

- Bennett 1974, p. 181.

- Preston 1981, p. 68–70.

- Lenton, British cruisers 1973, p. 5.

- Lenton, British cruisers 1973, p. 35–40.

- Lenton, British cruisers 1973, p. 50–71.

- Le Masson 1969, p. 91–99.

- Preston 1981, p. 99-100.

- Lenton, American cruisers 1968, p. 51–62.

- Watts 1971, p. 84, p. 93, p.99–101.

- Preston 1981, p. 96-99.

- Le Masson 1969, p. 91,p. 99.

- Lenton, German vessels 1966, p. 59.

- Preston 1981, p. 103-104.

- Lenton, German vessels 1966, p. 63.

- Lenton, British cruisers 1973, p. 11-12.

- Lenton, British cruisers 1973, p. 76–85.

- Preston 1981, p. 109-110.

- Lenton, British cruisers 1973, p. 5.

- Preston 1981, p. 101.

- Masson 1983, p. 326.

- Lenton, British cruisers 1973, p. 77.

- Le Masson 1969, p. 98.

- Le Masson 1969, p. 102.

- Lenton, American cruisers 1968, p. 62-63.

- Watts 1971, p. 99–101.

- Lenton, American cruisers 1968, p. 78.

- Lenton, British cruisers 1973, p. 90–94.

- Preston 1981, p. 110.

- Lenton, British cruisers 1973, p. 95–107.

- Preston 1981, p. 116-117.

- Le Masson 1969, p. 20, pp. 102–104.

- Le Masson 1969, p. 106.

- Lenton, British cruisers 1973, p. 119.

- Lenton, American cruisers 1968, p. 68.

- Lenton, British cruisers 1973, p. 9.

- Lenton, German vessels 1966, p. 65.

- Lenton, British cruisers 1973, p. 134.

- Breyer 1973, p. 373-374.

- Breyer 1973, p. 374-377.

- Breyer 1973, p. 378-380.

- Meister 1972, p. 28.

- Breyer 1973, p. 397.

- Breyer 1973, p. 409-411.

- Lenton, American battleships 1968, p. 14-17.

- Lenton, American battleships 1968, p. 18-29.

- Lenton, British battleships 1972, p. 46-50.

- Breyer 1973, p. 433.

- M J Whitley 1995, p. 43–47.

- Le Masson 1969, p. 103.

- Le Masson 1969, p. 104.

- Le Masson 1969, p. 20.

- Lenton, British cruisers 1973, p. 83, 93.

- l’Herminier 1952, p. 239-252.

- Moulin 2007, p. 20.

- Moulin 2007, p. 22.

- Mordal 1960, p. 202-206.

- l'Herminier 1952, p. 253-278.

- Moulin 2007, p. 18.

- Moulin 2007, p. 24.

- Masson 1983, p. 415.

- Masson 1983, p. 429.

- Masson 1983, p. 430.

- Masson 1983, p. 431.

- Peillard 1974, p. 293–296.

- Peillard 1974, p. 378–379.

- Moulin 2007, p. 16, 18, 20.

- Moulin 2007, p. 16.

Bibliographie

- Commandant l'Herminier, Entre ciel et mer, Paris, Editions France-Empire,

- Jacques Mordal, Narvik, Paris, Presses de la Cité,

- (en) H.T. Lenton, Navies of the Second World War German surface vessels 1, Londres, Macdonald&Co Publishers Ltd,

- (en) H.T. Lenton, Navies of the Second World War American battleships, carriers and cruisers, Londres, Macdonald&Co Publishers Ltd, (ISBN 0356-01511-4)

- (en) Henri Le Masson, Navies of the Second World War The French Navy Volume 1, Londres, Macdonald&Co Publishers Ltd, (ISBN 0356-02384-2)

- Donald G.F.W. Macyntire et Basil W. Bathe, Les navires de combat à travers les âges, Paris, Stock,

- (en) Anthony Watts, Japanese Warships of World War II, Londres, Ian Allen Ltd, , 400 p. (ISBN 0-7110-0215-0)

- (en) Jürg Meister, Navies of the Second World War The Soviet Navy Volume One, Londres, Macdonald & Co Publishers Ltd, (ISBN 0-356-03043-1)

- (en) Siegfried Breyer, Battleships and battle cruisers 1905–1970, Londres, Macdonald and Jane's, , 480 p. (ISBN 0-356-04191-3)

- (en) H. T. Lenton, Navies of the Second World War British Cruisers, Londres, Macdonald & Co Publishers Ltd, (ISBN 0-356-04138-7)

- (en) H. T. Lenton, Navies of the Second World War British battleships and aircraft carriers, Londres, Macdonald & Co Publishers Ltd, (ISBN 0-356-03869-6)

- (en) Geoffrey Bennett, Naval Battles of the First World War, Londres, Pan Books Ltd, (ISBN 0-330-23862-0)

- (en) Jean Labayle-Couhat, French Warships of World War I, Londres, Ian Allen Ltd, (ISBN 0-7110-0445-5)

- Leonce Peillard, La Bataille de l'Atlantique (1939-1945), Paris, Editions Robert Laffont,

- Antony Preston (trad. de l'anglais), Histoire des Croiseurs, Paris, Fernand Nathan Editeurs, , 191 p. (ISBN 2-09-292027-8)

- Philippe Masson, Histoire de la Marine Tome 2 De la vapeur à l'atome, Paris-Limoges, Charles Lavauzelle, , 582 p. (ISBN 2-7025-0036-6)

- (en) M J Whitley (en), Cruisers of World War Two : An International Encyclopedia, Londres, Arms & Armour, (ISBN 1-85409-225-1)

- Jean Moulin, Les croiseurs français en images, Rennes, Marines Editions, , 91 p. (ISBN 978-2-915379-65-5)

- Robert Dumas, Les cuirassés Dunkerque et Strasbourg, Nantes, Marine Éditions, , 125 p. (ISBN 2-909675-75-0)

- Jean Meyer et Martine Acerra, Histoire de la marine française : des origines à nos jours, Rennes, Ouest-France, , 427 p. [détail de l’édition] (ISBN 2-7373-1129-2, BNF 35734655)

- Michel Vergé-Franceschi (dir.), Dictionnaire d'Histoire maritime, Paris, éditions Robert Laffont, coll. « Bouquins », , 1508 p. (ISBN 2-221-08751-8 et 2-221-09744-0)

- Alain Boulaire, La Marine française : De la Royale de Richelieu aux missions d'aujourd'hui, Quimper, éditions Palantines, , 383 p. (ISBN 978-2-35678-056-0)

- Rémi Monaque, Une histoire de la marine de guerre française, Paris, éditions Perrin, , 526 p. (ISBN 978-2-262-03715-4)

- Jean-Michel Roche, Dictionnaire des bâtiments de la flotte de guerre française de Colbert à nos jours, t. II : 1870-2006, Millau, J.-M. Roche, , 591 p. (ISBN 2-9525917-1-7)

Source

- (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « La Galissonnière class cruiser » (voir la liste des auteurs).