Calvignac

Calvignac est une commune française située dans le sud du département du Lot, en région Occitanie. Elle est également dans le causse de Limogne, un des quatre causses du Quercy, dénudé et clairsemé de champs de lavande, de genévriers et de chênes truffiers.

| Calvignac | |

Vue de Calvignac. | |

.svg.png.webp) Blason |

|

| Administration | |

|---|---|

| Pays | |

| Région | Occitanie |

| Département | Lot |

| Arrondissement | Figeac |

| Intercommunalité | Communauté de communes Grand-Figeac |

| Maire Mandat |

Didier Burg 2020-2026 |

| Code postal | 46160 |

| Code commune | 46049 |

| Démographie | |

| Population municipale |

215 hab. (2020 |

| Densité | 12 hab./km2 |

| Géographie | |

| Coordonnées | 44° 27′ 54″ nord, 1° 46′ 46″ est |

| Altitude | Min. 130 m Max. 351 m |

| Superficie | 17,89 km2 |

| Type | Commune rurale |

| Aire d'attraction | Commune hors attraction des villes |

| Élections | |

| Départementales | Canton de Causse et Vallées |

| Législatives | Deuxième circonscription |

| Localisation | |

| Liens | |

| Site web | http://www.calvignac.fr/ |

Exposée à un climat océanique altéré, elle est drainée par le Lot, le ruisseau de Verboul et par divers autres petits cours d'eau. Incluse dans le parc naturel régional des Causses du Quercy, qui a depuis 2017 le label de géoparc mondial Unesco, la commune possède un patrimoine naturel remarquable : un espace protégé (la réserve naturelle nationale d'intérêt géologique du département du Lot) et trois zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique.

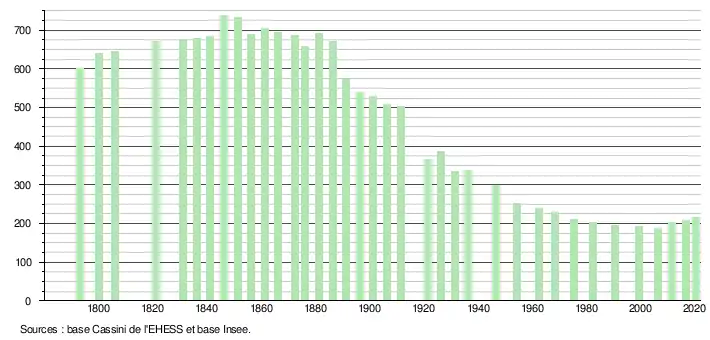

Calvignac est une commune rurale qui compte 215 habitants en 2020, après avoir connu un pic de population de 739 habitants en 1846. Ses habitants sont appelés les Calvignacois ou Calvignacoises.

Géographie

Commune du Quercy située dans le Causse de Limogne. Le village est bâti sur un éperon rocheux en rive gauche du Lot.

Communes limitrophes

Climat

Le climat qui caractérise la commune est qualifié, en 2010, de « climat océanique altéré », selon la typologie des climats de la France qui compte alors huit grands types de climats en métropole[2]. En 2020, la commune ressort du même type de climat dans la classification établie par Météo-France, qui ne compte désormais, en première approche, que cinq grands types de climats en métropole. Ce type de climat, Il s’agit d’une zone de transition entre le climat océanique et les climats de montagne et le climat semi-continental. Les écarts de température entre hiver et été augmentent avec l'éloignement de la mer. La pluviométrie est plus faible qu'en bord de mer, sauf aux abords des reliefs[3].

Les paramètres climatiques qui ont permis d’établir la typologie de 2010 comportent six variables pour les températures et huit pour les précipitations, dont les valeurs correspondent à la normale 1971-2000[Note 1]. Les sept principales variables caractérisant la commune sont présentées dans l'encadré ci-après.

|

Avec le changement climatique, ces variables ont évolué. Une étude réalisée en 2014 par la Direction générale de l'Énergie et du Climat[5] complétée par des études régionales[6] prévoit en effet que la température moyenne devrait croître et la pluviométrie moyenne baisser, avec toutefois de fortes variations régionales. Ces changements peuvent être constatés sur la station météorologique de Météo-France la plus proche, « Saint-Gery », sur la commune de Saint Géry-Vers, mise en service en 1974[7] et qui se trouve à 16 km à vol d'oiseau[8] - [Note 3], où la température moyenne annuelle est de 14,1 °C et la hauteur de précipitations de 862,5 mm pour la période 1981-2010[9]. Sur la station météorologique historique la plus proche, « Gourdon », sur la commune de Gourdon, mise en service en 1961 et à 44 km[10], la température moyenne annuelle évolue de 12,4 °C pour la période 1971-2000[11], à 12,7 °C pour 1981-2010[12], puis à 13,1 °C pour 1991-2020[13].

Espaces protégés

La protection réglementaire est le mode d’intervention le plus fort pour préserver des espaces naturels remarquables et leur biodiversité associée[14] - [15].

La commune fait partie de parc naturel régional des Causses du Quercy, un espace protégé créé en 1999 et d'une superficie de 183 039 ha, qui s'étend sur 102 communes du département du Lot[16]. La cohérence du territoire du Parc s’est fondée sur l’unité géologique d’un même socle de massif karstique, entaillé de profondes vallées. Le périmètre repose sur une unité de paysages autour de la pierre et du bâti (souvent en pierre sèche), de l’empreinte des pelouses sèches et du pastoralisme et de l’omniprésence des patrimoines naturels et culturels[17] - [18]. Ce parc a été classé Géoparc en mai 2017 sous la dénomination « géoparc des causses du Quercy », faisant dès lors partie du réseau mondial des Géoparcs, soutenu par l’UNESCO[19] - [20].

Un autre espace protégé est présent sur la commune : la réserve naturelle nationale d'intérêt géologique du département du Lot, classée en 2015 et d'une superficie de 800 ha, composée de 59 sites d'intérêts géomorphologique, minéralogique, tectonique et paléontologique remarquables[21] - [22].

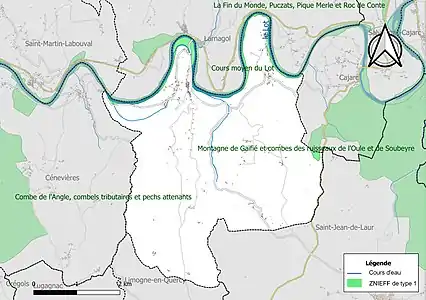

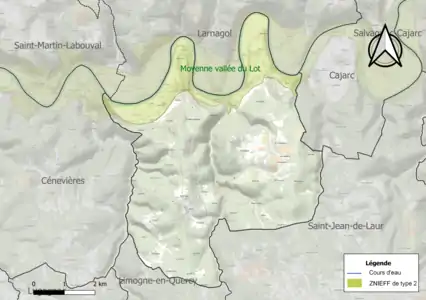

Zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique

L’inventaire des zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) a pour objectif de réaliser une couverture des zones les plus intéressantes sur le plan écologique, essentiellement dans la perspective d’améliorer la connaissance du patrimoine naturel national et de fournir aux différents décideurs un outil d’aide à la prise en compte de l’environnement dans l’aménagement du territoire. Deux ZNIEFF de type 1[Note 4] sont recensées sur la commune[23] : le « cours moyen du Lot » (1 543 ha), couvrant 33 communes dont huit dans l'Aveyron et 25 dans le Lot[24] et la « montagne de Gaïfié et combes des ruisseaux de l'Oule et de Soubeyre » (1 461 ha), couvrant 7 communes dont quatre dans l'Aveyron et trois dans le Lot[25] et une ZNIEFF de type 2[Note 5] - [23] : la « Moyenne vallée du Lot » (7 893 ha), couvrant 36 communes dont huit dans l'Aveyron et 28 dans le Lot[26].

- Carte des ZNIEFF de type 1 et 2 à Calvignac.

Carte des ZNIEFF de type 1 sur la commune.

Carte des ZNIEFF de type 1 sur la commune. Carte de la ZNIEFF de type 2 sur la commune.

Carte de la ZNIEFF de type 2 sur la commune.

Urbanisme

Typologie

Calvignac est une commune rurale, car elle fait partie des communes peu ou très peu denses, au sens de la grille communale de densité de l'Insee[Note 6] - [27] - [I 1] - [28]. La commune est en outre hors attraction des villes[I 2] - [I 3].

Occupation des sols

L'occupation des sols de la commune, telle qu'elle ressort de la base de données européenne d’occupation biophysique des sols Corine Land Cover (CLC), est marquée par l'importance des forêts et milieux semi-naturels (68,6 % en 2018), néanmoins en diminution par rapport à 1990 (72,4 %). La répartition détaillée en 2018 est la suivante : forêts (61,9 %), zones agricoles hétérogènes (20,6 %), milieux à végétation arbustive et/ou herbacée (6,7 %), eaux continentales[Note 7] (3,9 %), terres arables (3,5 %), prairies (3,4 %)[29].

L'IGN met par ailleurs à disposition un outil en ligne permettant de comparer l’évolution dans le temps de l’occupation des sols de la commune (ou de territoires à des échelles différentes). Plusieurs époques sont accessibles sous forme de cartes ou photos aériennes : la carte de Cassini (XVIIIe siècle), la carte d'état-major (1820-1866) et la période actuelle (1950 à aujourd'hui)[Carte 1].

Risques majeurs

Le territoire de la commune de Calvignac est vulnérable à différents aléas naturels : météorologiques (tempête, orage, neige, grand froid, canicule ou sécheresse), inondations, feux de forêts, mouvements de terrains et séisme (sismicité très faible). Il est également exposé à un risque technologique, la rupture d'un barrage[30]. Un site publié par le BRGM permet d'évaluer simplement et rapidement les risques d'un bien localisé soit par son adresse soit par le numéro de sa parcelle[31].

Risques naturels

Certaines parties du territoire communal sont susceptibles d’être affectées par le risque d’inondation par débordement de cours d'eau, notamment le Lot. La cartographie des zones inondables en ex-Midi-Pyrénées réalisée dans le cadre du XIe Contrat de plan État-région, visant à informer les citoyens et les décideurs sur le risque d’inondation, est accessible sur le site de la DREAL Occitanie[32]. La commune a été reconnue en état de catastrophe naturelle au titre des dommages causés par les inondations et coulées de boue survenues en 1982, 1999, 2003, 2011 et 2021[33] - [30].

Calvignac est exposée au risque de feu de forêt du fait de la présence sur son territoire du massif de la Moyenne vallée du Lot. Un plan départemental de protection des forêts contre les incendies a été approuvé par arrêté préfectoral le pour la période 2015-2025. Les propriétaires doivent ainsi couper les broussailles, les arbustes et les branches basses sur une profondeur de 50 mètres, aux abords des constructions, chantiers, travaux et installations de toute nature, situées à moins de 200 mètres de terrains en nature de bois, forêts, plantations, reboisements, landes ou friches. Le brûlage des déchets issus de l’entretien des parcs et jardins des ménages et des collectivités est interdit. L’écobuage est également interdit, ainsi que les feux de type méchouis et barbecues, à l’exception de ceux prévus dans des installations fixes (non situées sous couvert d'arbres) constituant une dépendance d'habitation[34].

Les mouvements de terrains susceptibles de se produire sur la commune sont des affaissements et effondrements liés aux cavités souterraines (hors mines), des éboulements, chutes de pierres et de blocs et des tassements différentiels[35]. Par ailleurs, afin de mieux appréhender le risque d’affaissement de terrain, l'inventaire national des cavités souterraines permet de localiser celles situées sur la commune[36].

Le retrait-gonflement des sols argileux est susceptible d'engendrer des dommages importants aux bâtiments en cas d’alternance de périodes de sécheresse et de pluie. 71,2 % de la superficie communale est en aléa moyen ou fort (67,7 % au niveau départemental et 48,5 % au niveau national). Sur les 207 bâtiments dénombrés sur la commune en 2019, 151 sont en en aléa moyen ou fort, soit 73 %, à comparer aux 72 % au niveau départemental et 54 % au niveau national. Une cartographie de l'exposition du territoire national au retrait gonflement des sols argileux est disponible sur le site du BRGM[37] - [Carte 2].

Par ailleurs, afin de mieux appréhender le risque d’affaissement de terrain, l'inventaire national des cavités souterraines permet de localiser celles situées sur la commune[36].

Concernant les mouvements de terrains, la commune a été reconnue en état de catastrophe naturelle au titre des dommages causés par des mouvements de terrain en 1999[30].

Toponymie

Le toponyme Calvignac est basé sur l'anthroponyme latin ou roman Calvinius issu de Calvinus. La terminaison -ac est issue du suffixe gaulois -acon (lui-même du celtique commun *-āko-), souvent latinisé en -acum dans les textes[42] - [43].

Histoire

Il est probable que ce lieu fut habité de très bonne heure : sa position magnifique sur la boucle que décrit le Lot en face de Larnagol et qui permettait à un seul gardien de surveiller la rivière et la plaine en amont et en aval en faisait un point de défense magnifique, beaucoup plus intéressant que Montbrun ou que Cénevières. Sur le territoire de la commune se trouvent de nombreux dolmens.

La seigneurie

On comprend sans peine que le châtelain de Calvignac ait pu être un vicaire du comte de Quercy, un vicomte de Calvignac, non moins important que celui de Saint-Cirq-Lapopie, mais peut-être d'ailleurs appartenant à la même famille.

En effet, l'on trouve, en 1054, un Boson, vicomte à la fois de Saint-Cirq et de Calvignac qui hommage à l'évêque de Cahors pour la vicomté de Brassac. On ne sait ni comment ces vicomtes devaient cet hommage, ni comment ils se trouvaient à la fois châtelains de vicomtés sur le Lot et sur la Dordogne. Ils le seraient devenus comme successeurs de ce vicomte, Frotard, qui donne à l'abbaye d'Aurillac la Curtis qui devait devenir le monastère de Souillac avec des possessions qu'il a dans ses vicairies de Creysse, Brassac, Calvignac et Saint-Sozi.

Le nom de Calvignac se trouve, vers la même époque, dans d'autres documents, mais nous ne croyons pas qu'il s'agisse du nôtre il s'agit peut-être d'un autre lieu. Il est sûrement question du Calvignac des environs de Fons (commune actuelle de Fons) dans le Calviniaco plusieurs fois mentionné dans la charte de donation, plus ou moins authentique de Ranulphe (de Castelnau ?) en faveur de l'abbaye de Figeac et du prieuré de Fons (voir ce nom) : tres mansos in Calviniaco, vineam meam de Calviniaco mansum de Calviniaco.

Le testament d'Ingelbert, archidiacre de Cahors, nomme parmi les légataires le vicomte Frotard « Frotardo vicecomiti » et continue : Dono filio meo Grimoardo Calviniaco et Carbonaco et illa Roca de Lozer. Mais peut-être faut-il comprendre Calvignac (Labastide du Vert ou Luzech), Combressac (Puy-l'Évêque) et lire la roque de Luzet qui serait Luzech. En tout cas, rien de bien net.

A. Lacabane, qui cite ce texte comprend par ce mot vicairies de simples possessions particulières, administrées par des vicaires privés, et non de véritables vicairies anciennes. Il dit ailleurs : « Le titre de vicomte de Cahors (dans l'acte ci-dessus, il y a seulement vicomte) ou du Quercy donné à Frotard, ayant dû cesser sur le tête de Guillaume son petit-fils, vivant en 990, leurs descendants le transportèrent sur les seigneuries de Brassac et de Calvignac dont ils se disaient vicomtes aux XIe et XIIe siècles.

La vie du Bienheureux Bertrand de Griffeuil nous apprend qu'à la prière du vicomte de Calvignac, le religieux fonda en 1151, près de l'église de Brengues, sur les bords du Célé le monastère appelé Espagnac. Les armoiries de la famille de Calvignac étaient « de.. à la bande de.. à la bordure de...chargée de billettes ». Ce sont de telles armes que l'on remarque sur le bouclier du chevalier dont la statue se trouve dans l'un des enfeus de l'église d'Espagnac (voir Espagnac-Sainte-Eulalie). Quel était ce vicomte de Calvignac qui fut en somme le premier fondateur de ce monastère et dont cette statue a conservé le souvenir ? S'il était en même temps vicomte de Brassac, nous avons à choisir entre les divers membres de cette famille dont parle le cartulaire d'Aubazine, qui vivaient vers le milieu du XIIe siècle : Bloson et Eble (1148), Raymond, fils de ce dernier (1173) ; Guillaume, son frère (1161 et 1163).

L'acte d'hommage du vicomte de Turenne, en 1190, à l'évêque de Cahors pour Brassac, nous apprend que cette seigneurie lui avait été vendue par Guillaume de Calvignac et son frère Raymond de Brassac (voir Montvalent). À dater de cette vente, dit M. Lacabane, les anciens vicomtes de Brassac prirent le titre de vicomtes de Calvignac.

On voit, par la fondation d'Espagnac, que le titre de vicomte de Calvignac est antérieur à cette vente. Sans doute le comte de Cahors, Frotard, donne en 960 environ au monastère naissant de Souillac ou plutôt à l'abbaye d'Aurillac en vue de ce monastère des possessions dans la région de Brassac, mais cela nous apprend seulement que le comte de Cahors devait être le comte de tout le Quercy.

En 1249, Dorde, vicomte de Calvignac, est parmi ceux qui prêtent serment de fidélité entre les mains des commissaires de la reine Blanche, et en 1259, il prête serment effectif au comte Alphonse de Poitiers. Ce nom de Dorde (Déodat, Dieudonné) revient très souvent dans la famille. Ce doit être en effet un autre Dorde qui fait en 1280, avec noble Hugues de la Roque, fils de Fortanier de Gourdon, un compromis auquel prend part de son côté Hugues de Cardaillac-Brengues. C'est sous l'un des deux que se place (1267) une plainte de Dorde Barasc au comte Alphonse de ce que le sénéchal a condamné ses sergents à 20 livres d'amende pour avoir porté les armes dans les dépendances du castrum de Calvignac. Il disait en avoir le droit ; ce qui semble indiquer qu'il s'agissait du village de Neule (près Larnagol, et jadis paroisse) qui appartenait en effet au vicomte, ainsi que le montrent divers hommages à l'évêque de Cahors.

Nous donnerons quelques détails sur la famille de Calvignac d'après un inventaire des documents des seigneurs de Cénevières. On voit qu'en 1280, Dorde II et son fils Guillaume ont vendu certaines terres à nobles Arnaud et Bertrand de la Popie. Guillaume, vicomte de Calvignac, échange quelque terre, en 1302, avec Bertrand de Gourdon ; celui-ci avait, quelque temps auparavant, fait une acquisition d'un certain Guillaume la Gralhe, du castrum de Calvignac. Le vicomte Guillaume eut un fils du nom de Dorde, à moins qu'il ne s'agisse de quelque frère, marié à une de La Popie : un acte de 1314 donne Bertrand et Gui de la Popie comme tuteurs des enfants de leur neveu Dorde III, vicomte de Calvignac. En ce cas, celui-là ne peut être le même que Déodat IV de Calvignac, nommé parmi les témoins de l'acte d'échange passé dans Avignon, entre Hugues de Cardaillac-Brengues et les chevaliers de La Tronquière, en 1318. Celui-ci est mentionné dans les registres de la chambre apostolique, comme un des écuyers de la cour de Jean XXII, mais seulement en 1316 et 1317. Son service l'ayant retenu à la fin de 1317, il ne peut pas répondre à la convocation des nobles faite par Philippe le Long et le pape écrivit au roi pour l'excuser. Jean XXII l'envoyait peu de temps après à Paris pour annoncer la prochaine canonisation de saint Louis d'Anjou, évêque de Toulouse. En 1321, il hommageait à l'évêque de Cahors pour la terre de Calvignac.

Il devait être, lui, fils de Guillaume et d'Alasie (ou Alazays). On le voit, en 1327, avec sa mère vicomtesse de Calvinhac, au procès avec Aymeric de la Popie, différend qui fut réglé par l'arbitrage de noble Gme Athon de Caylux. Il s'agissait de territoires dans la Toulzanie.

En 1331, Alasie, veuve de Guillaume de la Toulzanie, Dorde son fils, mari de Barrave, obtenaient une bulle d'indulgence plénière in articulo mortis. Dorde IV dut mourir peu de temps après, puisque nous voyons en 1333, Géraud Rossignol vendre une terre dans la paroisse de Cornus en qualité de tuteur des enfants de Dorde, vicomte de Calvignac.

Les archives vaticanes nous donnent comme ses frères plusieurs ecclésiastiques ou religieux, Ratier, moine de Figeac ; Guillaume, prieur de Villeneuve en Rouergue ; Raymond, archiprêtre de Gignac et chanoine de Noyon, Aymeric, qui mourut en 1348 chanoine d'Agde (En 1318, Aymeric et Raymond de Calvignac, frères, vendaient une terre dans St Martin Labouval à Bertrand de la Popie, de Cénevières). Très probablement Aigline de Calvignac, veuve, en 1342, de Guillaume de Brengues (Berenchis), condamné pour hérésie, qui habitait le château de Durfort dans la juridiction de Cestairols en Albigeois, était une sœur de Dorde IV.

Il dut être le père de Guillaume II de Calvignac, vicomte de Calvignac et coseigneur de Saint-Cirq la Popie en 1350. Il est cité dans un acte concernant la juridiction de Caylus : nos auteurs locaux ne le mentionnent pas : « noble Guillaume, vicomte, seigneur du castrum de Calvinhac et coseigneur du castrum de Saint Cirq-la Popie, est-il dit dans un acte, tient dans la châtellenie de Caylus, pour un revenu de 400 livres ». Dorde V, que nous trouvons en 1359 et 1362, doit être le fils de Guillaume. Il prit avec les seigneurs du Quercy une part importante à la guerre et eut, pour sa part de la gratification qui leur fut accordée par le lieutenant du roi, la somme de cent écus d'or. Il en donnait quittance le . Mais il profitait de la guerre pour rançonner ou même piller les marchands qui suivaient le cours de la rivière. Les deux côtés lui appartenaient, puisqu'il tenait Neules et même Larnagol (à cette date) d'un côté et Calvignac de l'autre. Il enleva une grosse quantité de blé que des marchands de Cahors apportaient par eau. Les consuls réclamèrent dix mille livres de dommages-intérêts. Par acte du , le vicomte s'engagea à régler la chose à l'amiable avec eux. Et la chose fut réglée à son avantage : il promit d'être bon voisin, de laisser libre passage aux marchands de Cahors par eau et par terre, et les consuls lui firent remise de ce qu'ils lui réclamaient. Nous supposons qu'il avait rendu le blé.

Sa fille, son unique héritière, épousa Raymond de Caussade, seigneur de Puycornet, d'une famille qui disait au temps d'Alphonse de Poitiers, se rattacher aux Durfort.

Ce nom de Raymond est fréquent dans cette famille. En 1375, Raymond II de Caussade donnait à fief, au nom de sa mère, vicomtesse de Calvignac (elle est mentionnée dans les registres de Cajarc comme donnant des avertissements à la ville sur l'approche des Anglais (1367). Nous appelons son fils Raymond II, comme étant le second Raymond de Caussade, seigneur de Calvignac), les terres de Calvignac et recevait les reconnaissances des feudataires (En 1377, il hommageait à l'abbé de Moissac pour le château de Durfort).

Raymond II est connu dans l'histoire du Quercy sous le nom de sire de Puycornet : il joue un rôle important dans la guerre de Cent Ans, surtout parce qu'il tenait fortement le passage du lot par Calvignac et Larnagol (voir Puycornet).

Son fils Jean de Caussade ou de Puycornet fut également un combattant remarquable. En 1422, il fait une donation à l'abbaye de Marcilhac pour le repos de l'âme de son père Raymond, et de sa mère Marguerite de Comminges.

Nous pensons que Jean de Caussade que nous trouvons en 1450, menacé d'excommunication pour avoir pris des biens appartenant à la prieure de Lissac et qui prit en 1466 le parti du comte d'Armagnac et fut arrêté par le sénéchal pour avoir hésité à prêter au roi le serment de fidélité est un fils ou un petit-fils du précédent.

En 1503, Raymond III de Caussade hommage au roi et dénombre les places de Puycornet, Calvignac, Crégols, Berganty, Larnagol, St Chels, la coseigneurie de Fumel, de Belfort, de Ferrières, de Durfort. En 1540 ou 1543, Jean de Caussade fait de même mais il précise que Calvignac est tenu en hommage à l'évêque.

En 1579, messire Louis de Caussade, vicomte de Calvignac, seigneur de… Saint-Maigrin, vendait à réméré, pour 12 ans (6 666 écus d'or et 2⁄3), à Giron Dadines, sieur d'Hauteserre, les terres de Calvignac et de Larnagol, du moins les rentes qui se levaient sur ces terres mais il dut les racheter à l'échéance. Lacoste pense que la terre de Larnagol était passée de la maison de Puycornet dans celle de Beraldi (Cessac, Cazillac) dès 1472 ; les actes ci-dessus de 1503, 1543, 1579 prouvent le contraire. Les seigneurs de Calvignac restaient seigneurs de Larnagol, et les seigneurs de Calvignac sont encore quelque temps les sires du Baron (noblesse) de Puycornet. Lacoste a dû faire une erreur de date.

En 1624, on trouve Charles de Cazillac, baron de Cessac, avec le titre de vicomte de Larnagol et Calvignac. Le baron avait dû en faire l'acquisition des héritiers de l'évêque Antoine d'Hébrard de Saint-Sulpice, qui dit avoir acquis cette seigneurie, comme d'ailleurs celle de Puycornet (qu'il légua à son neveu Pons de Lauzières-Thémines). Il paraît qu'il avait eu Calvignac et ses dépendances lors du règlement de la succession de son frère Bertrand ; mais nous ne savons pas comment celui-ci était devenu vicomte.

Quoi qu'il en soit, en 1638, messire François de Cazillac, baron de Cessac, fils de Charles, vendait la vicomté et ses dépendances (Cornus, Saint Martin Labouval, La Toulzanie, Le Cayre, etc.) à messire Charles de la Tour de Gouvernet, seigneur de Cénevières, et la terre de Larnagol à M. de Laporte, de Figeac. On voit par cet acte ce que devaient payer les habitants en blé, gélines, cire, manœuvres, et pour le fouage. Calvignac était vendu 60 750 livres.

La vicomté suit désormais les vicissitudes du marquisat de Cénevières. Nous dirons seulement que le marquis de Cénevières, étant calviniste, refusa l'hommage dû à l'évêque de Cahors pour la vicomté de Calvignac, hommage cependant toujours rendu par ses prédécesseurs - et notamment Déodat en 1329, Raymond de Caussade en 1391. Mgr Alain de Solminihac n'entendait pas laisser perdre les droits, même honorifiques, de son Église ; il exigea l'hommage et le seigneur de Gouvernet fut condamné par le Parlement de Toulouse (11 7r [septembre] 1646). Ce ne fut cependant que le que messire Charles de la Tour de Gouvernet, marquis de Cénevières et de Murel, vicomte de Calvinhac, par la succession de son grand-père (du même nom) vint rendre l'hommage à Mercuès. Il déclare tenir de l'évêque et de son Église « en fief noble le château de Calvinhac avec tout son honneur et juridiction et appartenances comme aussi les dîmes (qu'il prend et perçoit sur la paroisse de Saint-Martin de Calvinhac) ensemble, tout ce que, en la dite qualité de vicomte, (il) possède à Cénevières… et tout ce qui est situé entre les châteaux de Calvinhac et de Cénevières, excepté le mas appelé d'Albias (ce doit être Aubiac à l'extrémité sud de la commune)… pour raison de tout ce que dessus (il) doit tous les ans une albergue… ». Cette albergue, d'après un acte du , était évaluée à 180 livres. Le fils du précédent rendit hommage à Mgr de Sevin en 1672.

Autres seigneurs

Fief de la Rivière, au pied de Calvignac, en aval. Appartenait à la famille de Cajarc. En 1637, reconnaissance faite par Gme de Cajarc au baron de Caussade, comme tenu de lui en emphytéose. En 1692, 1695, 1714, on trouve noble Jean de Cajarc du Grès de la Serre, ou sieur de La serre du Grès, habitant en sa maison de la Rivière. Dans son testament, il fait héritières ses sœurs. Louise, femme du sieur Crompe, de Camboulit, et Judith, femme du sieur Mifre (de Camboulit aussi). Un autre Jean de Cajarc, en 1720, est débiteur de 3 000 livres à l'égard de Pierre Peyre, bourgeois de Saint-Martin-la Bouval, et sans doute dut engager son domaine qui resta au créancier car, en 1737, le sieur Peyre de la Rivière, en la paroisse de Calvignac, obtient de l'évêque l'autorisation de faire dire la messe en sa chapelle domestique, aux conditions ordinaires relativement à la messe de paroisse.

La paroisse

La paroisse de Calvignac est évidemment aussi ancienne que la vicomté. Mais nous n'avons rien à son sujet avant les pouillés du début du XIVe siècle qui la mentionnent en l'archiprêtré de Cajarc comme étant à la collation épiscopale.

Le premier recteur dont nous ayons le nom est Aymeric de Calvignac (le frère de Dorde IV que nous avons vu à la cour d'Avignon parmi les écuyers de Jean XXII et qui y résidait lui-même, comme chapelain commensal du cardinal Guillaume Lecourt, du titre des IV saints couronnés, neveu de Benoît XIII. Après sa mort, l'église fut conférée le à Guillaume de Prestis, de Castelnau-Montratier. Guillaume permute, le , avec Imbert de Baynac, prieur de Villeneuve en Rouergue.

Une bulle de 1475, qui nous montre comme recteur un membre de la famille de Puycornet, Raymond de Caussade, déjà chanoine de Cahors, nous apprend qu'il succédait à Bertrand de la Garrigue et que celui-ci avait uni, sans en avoir obtenu dispense, l'église de Saint-Clair de Calvignac à celle de Saint-Étienne. les deux églises sont régulièrement unies sous le rectorat de Raymond : elles sont à peu près d'égale valeur pour leurs revenus. Aujourd'hui, Saint-Clair se trouve dans la commune de Cénevières (voir ce nom) ; mais dans celle de Calvignac se trouve un hameau appelé le Clocher, dont le nom rappelle peut-être l'existence d'une église en ce lieu.

L'on trouve deux curés du nom de Malleville : Nicolas de Malleville, en 1524, et en 1589, un autre Nicolas de Malleville qui fait un legs aux obituaires de Puy-la-Garde d'où il était originaire.

En 1680, messire Jacques Pradines, recteur de Calvignac, est médiateur entre les Dominicains de Cahors et le seigneur de Cénevières, Charles de la Tour de Gouvernet. Sa médiation, d'ailleurs, n'aboutit pas.

En 1721, Raymond Miquel signe comme prieur (curé) de Calvignac un état des pauvres de la paroisse pour la répartition des aumônes léguées dans son testament par M. (de Cajarc) de la Serre.

En 1741 était recteur Me Jean-Pierre Bassac, anciennement vicaire de Montbrun, puis recteur de Lacapelle-Balaguier. Il fut remplacé par Me Jean de Peyre, né à Cahors, mais probablement de la famille du nouveau seigneur de la Rivière de Calvignac, ancien vicaire de Parnac et curé de Saint-Martin-de Cayssac. Il mourut en 1789 et fut remplacé, le 25 mai, par me Pierre-Joseph Malrieu, recteur de Foissac, qui, d'après les Archives du Lot prêta tous les serments. On trouve, dès le , J.B. Lavastrou, avec le titre de vicaire régent, naturellement assermenté dans les mêmes conditions que le curé en titre.

Le curé de Calvignac avait un vicaire pour le service de Saint-Clair qui était depuis le XVe siècle canoniquement annexé à Saint-Étienne (En 1745, Jean-Pierre Bach ; en 1767, J.-Jacques Alayrac).

Les deux églises faisaient partie de la congrégation de Limogne. La paroisse de Calvignac a fait partie du Doyenné de Limogne jusqu'au , où elle a été rattachée à celui de Cajarc.

La communauté

La communauté de Calvignac appartenait au point de vue judiciaire à la sénéchaussée de Montauban, comme Caylus, baylie, dont elle faisait partie au Moyen Âge. Au point de vue financier, elle dépendait de l'élection et de la subdélégation de Cahors. Avant la Révolution, ses impositions montaient, vers 1789, à 4 832 livres plus 87 de charges locales. La population était de 606 paroissiens (Dict. des communes du Lot - Le pouillé alph. du XVIIIe siècle ne met que 300 communiants).

Pendant la guerre de Cent Ans, le bourg de Calvignac fut pris plusieurs fois par les Anglais, en 1356, par ceux de Lalbenque ; en 1370 par ceux de Loc-Dieu, mais il ne resta jamais longtemps en leur pouvoir, grâce à son seigneur le sire de Puycornet.

Plus tard, au moment des guerres de religion, le seigneur de Cénevières Antoine de Gourdon, étant passé au calvinisme, Calvignac aurait pu avoir beaucoup à souffrir, mais devenu possession des Hébrard de Saint-Sulpice, il fut épargné parce que les deux seigneurs ne se firent jamais la guerre, du moins bien sérieusement. Calvignac devint-il calviniste avec les Gouvernet ? Nous n'avons pas trouvé de document à ce sujet : il est probable que, malgré son sectarisme, le nouveau seigneur n'essaya rien contre la foi des habitants, il venait à une époque où cela lui eût été bien difficile.

Héraldique

.svg.png.webp) |

Son blasonnement est : Écartelé : au premier et au quatrième d'or à trois bandes de gueules, au deuxième et au troisième à cinq points d'argent équipolés à quatre de gueules. |

|---|

Politique et administration

Démographie

L'évolution du nombre d'habitants est connue à travers les recensements de la population effectués dans la commune depuis 1793. Pour les communes de moins de 10 000 habitants, une enquête de recensement portant sur toute la population est réalisée tous les cinq ans, les populations légales des années intermédiaires étant quant à elles estimées par interpolation ou extrapolation[45]. Pour la commune, le premier recensement exhaustif entrant dans le cadre du nouveau dispositif a été réalisé en 2006[46].

En 2020, la commune comptait 215 habitants[Note 9], en augmentation de 2,38 % par rapport à 2014 (Lot : +0,59 %, France hors Mayotte : +1,9 %).

Au début du XXe siècle, Calvignac comptait 540 habitants[49].

Économie

Revenus

En 2018, la commune compte 102 ménages fiscaux[Note 10], regroupant 206 personnes. La médiane du revenu disponible par unité de consommation est de 19 820 €[I 4] (20 740 € dans le département[I 5]).

Emploi

| 2008 | 2013 | 2018 | |

|---|---|---|---|

| Commune[I 6] | 13 % | 9,2 % | 12,7 % |

| Département[I 7] | 7,3 % | 8,9 % | 9,6 % |

| France entière[I 8] | 8,3 % | 10 % | 10 % |

En 2018, la population âgée de 15 à 64 ans s'élève à 108 personnes, parmi lesquelles on compte 74,5 % d'actifs (61,8 % ayant un emploi et 12,7 % de chômeurs) et 25,5 % d'inactifs[Note 11] - [I 6]. Depuis 2008, le taux de chômage communal (au sens du recensement) des 15-64 ans est supérieur à celui de la France et du département.

La commune est hors attraction des villes[Carte 3] - [I 9]. Elle compte 39 emplois en 2018, contre 32 en 2013 et 40 en 2008. Le nombre d'actifs ayant un emploi résidant dans la commune est de 70, soit un indicateur de concentration d'emploi de 55,3 % et un taux d'activité parmi les 15 ans ou plus de 47,2 %[I 10].

Sur ces 70 actifs de 15 ans ou plus ayant un emploi, 29 travaillent dans la commune, soit 41 % des habitants[I 11]. Pour se rendre au travail, 76,1 % des habitants utilisent un véhicule personnel ou de fonction à quatre roues, 1,4 % les transports en commun, 8,4 % s'y rendent en deux-roues, à vélo ou à pied et 14,1 % n'ont pas besoin de transport (travail au domicile)[I 12].

Activités hors agriculture

21 établissements[Note 12] sont implantés à Calvignac au [I 13]. Le secteur du commerce de gros et de détail, des transports, de l'hébergement et de la restauration est prépondérant sur la commune puisqu'il représente 33,3 % du nombre total d'établissements de la commune (7 sur les 21 entreprises implantées à Calvignac), contre 29,9 % au niveau départemental[I 14].

Agriculture

La commune est dans la vallée du Lot », une petite région agricole s'étendant d'est en ouest et de part et d'autre du cours du Lot, particulièrement réputée pour ses vignes, celles du vignoble de Cahors plus précisément[50]. En 2020, l'orientation technico-économique de l'agriculture[Note 13] sur la commune est la polyculture et/ou le polyélevage[Carte 4].

Le nombre d'exploitations agricoles en activité et ayant leur siège dans la commune est passé de 23 lors du recensement agricole de 1988[Note 15] à 13 en 2000 puis à 5 en 2010[52] et enfin à 12 en 2020[Carte 5], soit une baisse de 48 % en 32 ans. Le même mouvement est observé à l'échelle du département qui a perdu pendant cette période 60 % de ses exploitations[53] - [Carte 6]. La surface agricole utilisée sur la commune est restée relativement stable, passant de 255 ha en 1988 à 666 ha en 2020[Carte 7]. Parallèlement la surface agricole utilisée moyenne par exploitation a augmenté, passant de 11 à 56 ha[52].

Culture locale et patrimoine

Lieux et monuments

- Église Saint-Étienne de Calvignac, construite à l’extrémité nord du castrum. L'édifice est référencé dans la base Mérimée et à l'Inventaire général Région Occitanie[54]. Un tableau est référencer dans la base Palissy,

Inscrit MH (2015)[55].

Inscrit MH (2015)[55]. - Travail à ferrer.

- Le Rocher de la Baume, 100 mètres au nord de l'église, falaise à pic sur le Lot, point de vue magnifique. Cette vue s'apprécie particulièrement depuis la « Terrasse Romantique » au centre du Haut-Bourg défensif.

- Dolmens d'Aubiac : le dolmen n°1, appelé aussi Dolmen des Quatre-Routes ou Dolmen du Pech Linar, a conservé son tumulus mais la table semble incomplète car elle ne recouvre plus que la moitié de la chambre sépulcrale ; le dolmen n°2 a conservé lui sa longue table (4,70 mètres de long), sa dalle de chevet et l'orthostate gauche mais celle de droite s'est complètement délitée.

- Dolmen de Commun (appelé aussi Dolmen du Pech Grillé') : les orthostates de 4 mètres de long soutenaient une grosse table (14,5 tonnes) de mètres de long pour 4,40 mètres de large désormais brisée en deux morceaux.

- Dolmen de la Pièce Grande

- Dolmen de Peyre Gagès : l'orthostate de droite s'est effritée entraînant l'effondrement de la table.

- Dolmen du Mas-del-Duc : beau dolmen dont la fouille a mis jour des dents de loup, des pendeloques en coquillages et trois pointes de flèche dont une taillée dans du quartz.

Personnalités liées à la commune

- Couderc (maison Soulage), ministre de la IIIe république

Voir aussi

Site de l'Insee

- « Commune rurale - définition » (consulté le ).

- « Base des aires d'attraction des villes 2020. », (consulté le ).

- Marie-Pierre de Bellefon, Pascal Eusebio, Jocelyn Forest, Olivier Pégaz-Blanc et Raymond Warnod (Insee), « En France, neuf personnes sur dix vivent dans l’aire d’attraction d’une ville », (consulté le ).

- « REV T1 - Ménages fiscaux de l'année 2018 à Calvignac » (consulté le ).

- « REV T1 - Ménages fiscaux de l'année 2018 dans le Lot » (consulté le ).

- « Emp T1 - Population de 15 à 64 ans par type d'activité en 2018 à Calvignac » (consulté le ).

- « Emp T1 - Population de 15 à 64 ans par type d'activité en 2018 dans le Lot » (consulté le ).

- « Emp T1 - Population de 15 à 64 ans par type d'activité en 2018 dans la France entière » (consulté le ).

- « Base des aires d'attraction des villes 2020 », sur site de l'Insee (consulté le ).

- « Emp T5 - Emploi et activité en 2018 à Calvignac » (consulté le ).

- « ACT T4 - Lieu de travail des actifs de 15 ans ou plus ayant un emploi qui résident dans la commune en 2018 » (consulté le ).

- « ACT G2 - Part des moyens de transport utilisés pour se rendre au travail en 2018 » (consulté le ).

- « DEN T5 - Nombre d'établissements par secteur d'activité au 31 décembre 2019 à Calvignac » (consulté le ).

- « DEN T5 - Nombre d'établissements par secteur d'activité au 31 décembre 2019 dans le Lot » (consulté le ).

Autres sources

- Carte IGN sous Géoportail

- Daniel Joly, Thierry Brossard, Hervé Cardot, Jean Cavailhes, Mohamed Hilal et Pierre Wavresky, « Les types de climats en France, une construction spatiale », Cybergéo, revue européenne de géographie - European Journal of Geography, no 501, (DOI https://doi.org/10.4000/cybergeo.23155, lire en ligne, consulté le )

- « Le climat en France métropolitaine », sur http://www.meteofrance.fr/, (consulté le )

- 2021 : de nouvelles normales pour qualifier le climat en France, Météo-France, 14 janvier 2021.

- « Le climat de la France au XXIe siècle - Volume 4 - Scénarios régionalisés : édition 2014 pour la métropole et les régions d’outre-mer », sur https://www.ecologie.gouv.fr/ (consulté le ).

- « Observatoire régional sur l'agriculture et le changement climatique (oracle) Occitanie », sur occitanie.chambre-agriculture.fr, (consulté le )

- « Station Météo-France Saint-Gery - métadonnées », sur donneespubliques.meteofrance.fr (consulté le )

- « Orthodromie entre Calvignac et Saint Géry-Vers », sur fr.distance.to (consulté le ).

- « Station Météo-France Saint-Gery - fiche climatologique - statistiques 1981-2010 et records », sur donneespubliques.meteofrance.fr (consulté le ).

- « Orthodromie entre Calvignac et Gourdon », sur fr.distance.to (consulté le ).

- « Station météorologique de Gourdon - Normales pour la période 1971-2000 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le )

- « Station météorologique de Gourdon - Normales pour la période 1981-2010 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le )

- « Station météorologique de Gourdon - Normales pour la période 1991-2020 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le )

- « Les espaces protégés. », sur le site de l'INPN (consulté le )

- « Liste des espaces protégés sur la commune », sur le site de l'inventaire national du patrimoine naturel (consulté le )

- « Le parc naturel régional des Causses du Quercy – charte 2012-2024 », sur https://www.parc-causses-du-quercy.fr (consulté le )

- [PDF]« Le parc naturel régional des Causses du Quercy – charte 2012-2024 - le rapport », sur https://www.parc-causses-du-quercy.fr (consulté le )

- « - fiche descriptive », sur le site de l'inventaire national du patrimoine naturel (consulté le ).

- « le géoparc des Causses du Quercy », sur le site des Géoparks de l'Unesco (consulté le )

- « Géoparc des Causses du Quercy - fiche descriptive », sur le site de l'inventaire national du patrimoine naturel (consulté le ).

- « Réserve naturelle d'intérêt géologique du département du Lot. », sur www.reserves-naturelles.org (consulté le )

- « la réserve naturelle nationale d'intérêt géologique du département du Lot - fiche descriptive », sur le site de l'inventaire national du patrimoine naturel (consulté le ).

- « Liste des ZNIEFF de la commune de Calvignac », sur le site de l'Inventaire national du patrimoine naturel (consulté le ).

- « ZNIEFF le « cours moyen du Lot » - fiche descriptive », sur le site de l'inventaire national du patrimoine naturel (consulté le ).

- « ZNIEFF la « montagne de Gaïfié et combes des ruisseaux de l'Oule et de Soubeyre » - fiche descriptive », sur le site de l'inventaire national du patrimoine naturel (consulté le ).

- « ZNIEFF la « Moyenne vallée du Lot » - fiche descriptive », sur le site de l'inventaire national du patrimoine naturel (consulté le ).

- « Typologie urbain / rural », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Comprendre la grille de densité », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « CORINE Land Cover (CLC) - Répartition des superficies en 15 postes d'occupation des sols (métropole). », sur le site des données et études statistiques du ministère de la Transition écologique. (consulté le )

- « Les risques près de chez moi - commune de Calvignac », sur Géorisques (consulté le )

- BRGM, « Évaluez simplement et rapidement les risques de votre bien », sur Géorisques (consulté le )

- DREAL Occitanie, « CIZI », sur www.occitanie.developpement-durable.gouv.fr (consulté le )

- « Dossier départemental des risques majeurs dans le Lot », sur www.lot.gouv.fr (consulté le ), partie 1 - chapitre Risque inondation.

- « Dossier départemental des risques majeurs dans le Lot », sur www.lot.gouv.fr (consulté le )

- « Dossier départemental des risques majeurs dans le Lot », sur www.lot.gouv.fr (consulté le ), chapitre Mouvements de terrain.

- « Liste des cavités souterraines localisées sur la commune de Calvignac », sur http://www.georisques.gouv.fr/ (consulté le )

- « Retrait-gonflement des argiles », sur le site de l'observatoire national des risques naturels (consulté le )

- Article R214-112 du code de l’environnement

- « barrage de Grandval », sur www.barrages-cfbr.eu (consulté le )

- « barrage de Sarrans », sur www.barrages-cfbr.eu (consulté le )

- « Dossier départemental des risques majeurs dans le Lot », sur www.lot.gouv.fr (consulté le ), chapitre Risque rupture de barrage.

- Gaston Bazalgues, « Les noms des communes du Parc », Les cahiers scientifiques du Parc naturel régional des Causses du Quercy, vol. 1, , p. 115 (lire en ligne)

- Gaston Bazalgues, À la découverte des noms de lieux du Quercy : Toponymie lotoise, Gourdon, Éditions de la Bouriane et du Quercy, , 127 p. (ISBN 2-910540-16-2), p. 108.

- « Les maires de Calvignac », sur Site francegenweb, (consulté le ).

- L'organisation du recensement, sur insee.fr.

- Calendrier départemental des recensements, sur insee.fr.

- Des villages de Cassini aux communes d'aujourd'hui sur le site de l'École des hautes études en sciences sociales.

- Fiches Insee - Populations légales de la commune pour les années 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020.

- Le Lot partie Chemins de fer, p. 198 - Armand Viré - Réédition de l'ouvrage de 1907 - (ISBN 274550049X).

- « Les régions agricoles (RA), petites régions agricoles(PRA) - Année de référence : 2017 », sur agreste.agriculture.gouv.fr (consulté le ).

- Présentation des premiers résultats du recensement agricole 2020, Ministère de l’agriculture et de l’alimentation, 10 décembre 2021

- « Fiche de recensement agricole - Exploitations ayant leur siège dans la commune de Calvignac - Données générales », sur recensement-agricole.agriculture.gouv.fr (consulté le ).

- « Fiche de recensement agricole - Exploitations ayant leur siège dans le département du Lot » (consulté le ).

- « Église paroissiale Saint-Etienne », sur www.pop.culture.gouv.fr (consulté le )

- « Tableau : La Crucifixion », sur www.pop.culture.gouv.fr (consulté le )

Notes et cartes

- Notes

- Les normales servent à représenter le climat. Elles sont calculées sur 30 ans et mises à jour toutes les décennies. Après les normales 1971-2000, les normales pour la période 1981-2010 ont été définies et, depuis 2021, ce sont les normales 1991-2020 qui font référence en Europe et dans le monde[4].

- L'amplitude thermique annuelle mesure la différence entre la température moyenne de juillet et celle de janvier. Cette variable est généralement reconnue comme critère de discrimination entre climats océaniques et continentaux.

- La distance est calculée à vol d'oiseau entre la station météorologique proprement dite et le chef-lieu de commune.

- Les ZNIEFF de type 1 sont des secteurs d’une superficie en général limitée, caractérisés par la présence d’espèces, d’association d’espèces ou de milieux rares, remarquables, ou caractéristiques du milieu du patrimoine naturel régional ou national.

- Les ZNIEFF de type 2 sont de grands ensembles naturels riches, ou peu modifiés, qui offrent des potentialités biologiques importantes.

- Selon le zonage des communes rurales et urbaines publié en novembre 2020, en application de la nouvelle définition de la ruralité validée le en comité interministériel des ruralités.

- Les eaux continentales désignent toutes les eaux de surface, en général des eaux douces issues d'eau de pluie, qui se trouvent à l'intérieur des terres.

- Le classement des barrages est fonction de deux paramètres : hauteur et volume retenu[38].

- Population municipale légale en vigueur au 1er janvier 2023, millésimée 2020, définie dans les limites territoriales en vigueur au 1er janvier 2022, date de référence statistique : 1er janvier 2020.

- Un ménage fiscal est constitué par le regroupement des foyers fiscaux répertoriés dans un même logement. Son existence, une année donnée, tient au fait que coïncident au moins une déclaration indépendante de revenus et l’occupation d’un logement connu à la taxe d’habitation.

- Les inactifs regroupent, au sens de l'Insee, les élèves, les étudiants, les stagiaires non rémunérés, les pré-retraités, les retraités et les autres inactifs.

- L'établissement, au sens de l’Insee, est une unité de production géographiquement individualisée, mais juridiquement dépendante de l'unité légale. Il produit des biens ou des services.

- L'orientation technico-économique est la production dominante de l'exploitation, déterminée selon la contribution de chaque surface ou cheptel à la production brute standard.

- Les données relatives à la surface agricole utilisée (SAU) sont localisées à la commune où se situe le lieu principal de production de chaque exploitation. Les chiffres d'une commune doivent donc être interprétés avec prudence, une exploitation pouvant exercer son activité sur plusieurs communes, ou plusieurs départements voire plusieurs régions.

- Le recensement agricole est une opération décennale européenne et obligatoire qui a pour objectif d'actualiser les données sur l'agriculture française et de mesurer son poids dans l'agriculture européenne[51].

- Cartes

- IGN, « Évolution de l'occupation des sols de la commune sur cartes et photos aériennes anciennes. », sur remonterletemps.ign.fr (consulté le ). Pour comparer l'évolution entre deux dates, cliquer sur le bas de la ligne séparative verticale et la déplacer à droite ou à gauche. Pour comparer deux autres cartes, choisir les cartes dans les fenêtres en haut à gauche de l'écran.

- « Cartographie interactive de l'exposition des sols au retrait-gonflement des argiles », sur infoterre.brgm.fr (consulté le )

- Agence nationale de la cohésion des territoires, « Carte de la commune dans le zonage des aires d'attraction de villes. », sur l'observatoire des territoires (consulté le ).

- « Recensement agricole 2020 - Carte de la spécialisation de la production agricole par commune », sur stats.agriculture.gouv.fr (consulté le ).

- « Recensement agricole 2020 - Carte du nombre d'exploitations et de la surface agricole utilisée (SAU) moyenne par commune », sur stats.agriculture.gouv.fr (consulté le ).

- « Recensement agricole 2020 - Carte du nombre d'exploitations et de la surface agricole utilisée par département », sur stats.agriculture.gouv.fr (consulté le ).

- « Recensement agricole 2020 - Carte de la surface agricole utilisée (SAU) par commune et de la SAU moyenne », sur stats.agriculture.gouv.fr (consulté le ).