Brech

Brec'h [bʁɛk] (nommée également Brech) est une commune française, située dans le département du Morbihan en région Bretagne.

| Brec'h | |

La chapelle Notre-Dame-de-Grâce. | |

Blason |

|

| Administration | |

|---|---|

| Pays | |

| Région | Bretagne |

| Département | Morbihan |

| Arrondissement | Lorient |

| Intercommunalité | Auray Quiberon Terre Atlantique |

| Maire Mandat |

Fabrice Robelet 2020-2026 |

| Code postal | 56400 |

| Code commune | 56023 |

| Démographie | |

| Gentilé | Bréchois, Bréchoise |

| Population municipale |

6 792 hab. (2020 |

| Densité | 166 hab./km2 |

| Population agglomération |

43 981 hab. |

| Géographie | |

| Coordonnées | 47° 43′ 17″ nord, 2° 59′ 40″ ouest |

| Altitude | 45 m Min. 0 m Max. 66 m |

| Superficie | 40,86 km2 |

| Type | Commune rurale et littorale |

| Unité urbaine | Auray (banlieue) |

| Aire d'attraction | Vannes (commune de la couronne) |

| Élections | |

| Départementales | Canton de Pluvigner |

| Législatives | Deuxième circonscription |

| Localisation | |

| Liens | |

| Site web | Site officiel |

Géographie

Communes limitrophes

Carte de Brech et des communes limitrophes.

Carte de Brech et des communes limitrophes.

Relief et hydrographie

Le relief de la commune forme un plan incliné vers le sud-est, les altitudes variant entre 66 mètres (au nord-ouest du finage communal, près de Mané er Groëz, et le niveau de la mer atteint dans l'angle sud-est du territoire communal, là où le Loc'h quitte le territoire communal au niveau du pont ferroviaire de Toul er Goug. Le bourg est vers 50 mètres d'altitude, excentré dans la partie est de la commune.

Le territoire communal a la forme d'un grand rectangle dont la longueur est dans le sens nord-sud. Il est limité à l'est par le Loc'h (partie amont de la Rivière d'Auray), qui sert de limite communale avec Pluneret, et son affluent de rive droite le Ruisseau de Pont-Christ, qui sépare Brech de Pluvigner côté nord. À l'est de la commune, le Ruisseau de Tréavrec (affluent du Ruisseau de Kerlino) sépare Brech de Landaul et le Ruisseau de l'Étang du Crannic, qui alimente l'Étang du Crannic ; c'est aussi un affluent du Ruisseau du Moulin de Cochelin, tous les deux servant un temps de limite communale avec Locoal-Mendon : ces modestes cours d'eau se jetant dans l'extrême-nord-est de la Rivière d'Étel. La vallée du Loc'h présente un relief rocheux assez accidenté par endroits, présentant un dénivelé de près d'une trentaine de mètres, notamment vers Tréauray.

LeLochAmont_de_la_Rivi%C3%A8re_d%E2%80%99AurayAout2018MorbihanLamiotFLM_a_18.jpg.webp) Le Loc'h aux environs du moulin de Treuroux.

Le Loc'h aux environs du moulin de Treuroux.LeLochAmont_de_la_Rivi%C3%A8re_d%E2%80%99AurayAout2018MorbihanLamiotMFL_e_15.jpg.webp) Le Loc'h aux environs du moulin de Treuroux.

Le Loc'h aux environs du moulin de Treuroux. La "pierre branlante" de Brech, près de Tréauray.

La "pierre branlante" de Brech, près de Tréauray. La vallée du Loc'h aux environs du moulin d'Estaing.

La vallée du Loc'h aux environs du moulin d'Estaing.

Paysages et habitat

La commune de Brech présente un paysage agraire traditionnel de bocage avec un habitat dispersé en de nombreux écarts formées de hameaux (dénommés villages) et fermes isolées. Mais ce paysage a été firtement modifié depuis la seconde moitié du XXe siècle par la périurbanisation , notamment dans la partie sud-est de la commune, autour de la Chartreuse d'Auray (l'agglomération d'Auray déborde côté nord au-delà de la voie ferrée qui sert à cet endroit de limite communale) dans les quartiers de Kerlois, Kerblois et Kerberluet et côté ouest (Quartier de la Paix, Toul Chignanet, Léaulet). Dans une moindre mesure, la périurbanisation concerne aussi les alentours du bourg de Brech. La rurbanisation concerne plusieurs hameaux qui ont beaucoup grossi par la création de lotissements ou de maisons individuelles à leur périphérie, comme Bonerfaven. Lann Palvern, Lannerheü, ou des créations de lotissements ex nihilo, sans hameau préexistant, comme à Corn er Hoët, lotissement constitué de vastes parcelles constituant un cadre de vie agréable (menacé par les nouvelles dispositions du Plan local d'urbanisme selon des résidants)[1]. Les parties nord et nord-ouest du territoire communal ont davantage conservé leur caractère rural traditionnel, comme ceux de Trévec, Calan, Kerguibran, etc.., ou encore celui de Saint-Dégan, situé, lui, au sud-est du bourg, à proximité de la vallée du Loc'h.

Parc du domaine de Corn er Hoët : murets séparant les parcelles.

Parc du domaine de Corn er Hoët : murets séparant les parcelles.

Transports

Le territoire communal est traversé par plusieurs voies ferrées, principalement celle de Paris-Montparnasse à Quimper, mais aussi la ligne d'Auray à Pontivy d'une part, la Ligne d'Auray à Quiberon d'autre part, qui s'embranchent sur la ligne principale et s'en séparent sur le territoire de Brech. La gare d'Auray était même située sur le territoire de Brech avant les modifications territoriales survenues en 1864 ; elle reste limitrophe de Brech désormais.

La voie express RN 165, de Nantes et Vannes à Lorient et Quimper, traverse la partie sud-ouest de la commune, qui est desservie par l'échangeur n°34, dit de Kerstran, au niveau duquel s'embranche la RD 768 (ancienne Route nationale 168), qui traverse la commune en passant à l'ouest du bourg et continue en direction de Pluvigner, Baud et Pontivy.

La zone d'activités industrielles et commerciales de Kerstran s'est développée aux alentours de cet échangeur.

Climat

Le climat qui caractérise la commune est qualifié, en 2010, de « climat océanique franc », selon la typologie des climats de la France qui compte alors huit grands types de climats en métropole[2]. En 2020, la commune ressort du type « climat océanique » dans la classification établie par Météo-France, qui ne compte désormais, en première approche, que cinq grands types de climats en métropole. Ce type de climat se traduit par des températures douces et une pluviométrie relativement abondante (en liaison avec les perturbations venant de l'Atlantique), répartie tout au long de l'année avec un léger maximum d'octobre à février[3].

Les paramètres climatiques qui ont permis d’établir la typologie de 2010 comportent six variables pour les températures et huit pour les précipitations, dont les valeurs correspondent à la normale 1971-2000[Note 1]. Les sept principales variables caractérisant la commune sont présentées dans l'encadré ci-après.

|

Avec le changement climatique, ces variables ont évolué. Une étude réalisée en 2014 par la Direction générale de l'Énergie et du Climat[6] complétée par des études régionales[7] prévoit en effet que la température moyenne devrait croître et la pluviométrie moyenne baisser, avec toutefois de fortes variations régionales. Ces changements peuvent être constatés sur la station météorologique de Météo-France la plus proche, « Auray », sur la commune d'Auray, mise en service en 1994[8] et qui se trouve à 6 km à vol d'oiseau[9] - [Note 4], où la température moyenne annuelle est de 12,5 °C et la hauteur de précipitations de 964,5 mm pour la période 1981-2010[10]. Sur la station météorologique historique la plus proche, « Vannes-Séné », sur la commune de Séné, mise en service en 1998 et à 22 km[11], la température moyenne annuelle évolue de 12,3 °C pour 1981-2010[12] à 12,4 °C pour 1991-2020[13].

Lieux-dits et écarts

Il existe de nombreux écarts et lieux-dits dont la plupart sont habités. Saint-Dégan (Saint-Dégan (en 1427), Cendegan (en 1815), Saint-Dégan (en 1839) est le plus vaste hameau de la commune de Brec'h, peut-être fondé, au VIe siècle, par saint Dégan[14], disciple de saint Pétroc de Bodmin (ou saint Perreux, Perec ou Pereg en breton). Au XVe siècle Cendegan est une frairie, sous le patronage de saint Laurent. (Il est mentionné, une ancienne chapelle Saint-Laurent datant de 1890)

- Bonerfaven

- Le Beudrec

- Botergollec

- Brégoharne

- Brézéhan

- Calan

- Corn er Hoet

- Kerberdery

- Kerdrain

- Keryaquer ( ou Keriaquer )

- Kerglas

- Kergornic

- Kerguéro

- Kerizan

- Kermané

- Kermainguy

- Kerstran

- Kervalh

- Lann er Rheu

- Lann Palvern

- Mané-Salut

- Magouero la lande

- Penhoet

- Saint-Dégan

- Saint-Guérin (1676 : Saint-Quirin, 1676 : Saint-Quirin, XVIIIe siècle : Digantel, 1815 : Rigantêl, 1839 : Saint Guérin)

- Tréavrec

- Treumer

- Toulchignanet

Urbanisme

Typologie

Brech est une commune rurale, car elle fait partie des communes peu ou très peu denses, au sens de la grille communale de densité de l'Insee[Note 5] - [15] - [16] - [17]. Elle appartient à l'unité urbaine d'Auray, une agglomération intra-départementale regroupant 3 communes[18] et 25 986 habitants en 2017, dont elle est une commune de la banlieue[19] - [20].

Par ailleurs la commune fait partie de l'aire d'attraction de Vannes dont elle est une commune de la couronne[Note 6]. Cette aire, qui regroupe 47 communes, est catégorisée dans les aires de 50 000 à moins de 200 000 habitants[21] - [22].

La commune, bordée par l'océan Atlantique, est également une commune littorale au sens de la loi du , dite loi littoral[23]. Des dispositions spécifiques d’urbanisme s’y appliquent dès lors afin de préserver les espaces naturels, les sites, les paysages et l’équilibre écologique du littoral, par exemple le principe d'inconstructibilité, en dehors des espaces urbanisés, sur la bande littorale des 100 mètres, ou plus si le plan local d’urbanisme le prévoit[24] - [25].

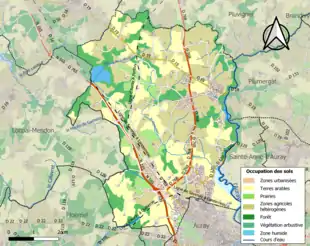

Occupation des sols

L'occupation des sols de la commune, telle qu'elle ressort de la base de données européenne d’occupation biophysique des sols Corine Land Cover (CLC), est marquée par l'importance des territoires agricoles (71,7 % en 2018), une proportion sensiblement équivalente à celle de 1990 (73,3 %). La répartition détaillée en 2018 est la suivante : zones agricoles hétérogènes (34,9 %), terres arables (31,2 %), forêts (16,8 %), zones urbanisées (6,6 %), prairies (5,6 %), zones industrielles ou commerciales et réseaux de communication (2,5 %), eaux continentales[Note 7] (1,4 %), zones humides côtières (1 %)[26].

L'IGN met par ailleurs à disposition un outil en ligne permettant de comparer l’évolution dans le temps de l’occupation des sols de la commune (ou de territoires à des échelles différentes). Plusieurs époques sont accessibles sous forme de cartes ou photos aériennes : la carte de Cassini (XVIIIe siècle), la carte d'état-major (1820-1866) et la période actuelle (1950 à aujourd'hui)[27].

Histoire

Préhistoire et Antiquité

Deux dolmens ruinés se trouvent sur le territoire communal, l'un à Kerhouarin, l'autre à Brégoarn. Un lec'h, christianisé par des gravures, se trouve à Saint-Dégan, où il sert de pilier d'angle à un bâtiment[28].

Un dépôt gaulois a été mis au jour en 1888 près du village de Guervec. Daté du Ier siècle av. J.-C., le dépôt, attribué aux Vénètes, contient un ensemble de petits billons armoricains et d'objets de parure en pâte de verre polychrome et métallique, en bronze et en or[29].

La voie romaine allant de Vannes à Quimper passait par Saint-Dégan, puis au nord de la Villeneuve et au sud de l'étang du Crannic[30].

Moyen Âge

Au XIIe siècle la paroisse de Brech perd 149 hectares au profit de la paroisse nouvellement créée de Saint-Gildas-d'Auray[30].

Le prieuré de femmes de Notre-Dame de Kerléano, dépendant de l'abbaye de Saint-Sulpice du diocèse de Rennes, fut fondé à la fin du XIIe siècle ; à une date indéterminée les religieuses furent rappelées à l'abbaye-mère, qui conserva toutefois le bénéfice de Kerléano et de biens l'entourant jusqu'à la Révolution[30].

Un trésor de Brec'h, dissimulé entre 1322 et 1328, comprenait des monnaies royales anglaises et françaises en nombre quasiment égal[31].

Le , la bataille d'Auray se déroule sur le plateau de Rostevel, près du marais de Kerzo sur le territoire de la paroisse de Brech.

Le futur duc Jean de Montfort[32] triomphe de son rival Charles de Blois. Celui-ci est tué, tandis que son second, le chevalier Bertrand Du Guesclin, est fait prisonnier. Cette victoire met fin à la guerre de Succession de Bretagne. Jean de Montfort, désormais Jean IV de Bretagne, fonda le une chapelle, nommée "Saint-Michel-du-Champ", dotée de 8 chapelains (leur cédant notamment pour leur entretien la châtellenie de Lanvaux), à l'endroit où s'étaient déroulés les combats, « afin d'importer la miséricorde de Dieu pour ceux qui avaient perdu la vie ». Cette chapelle était aussi destinée à accueillir les assemblées de l'Ordre de l'Hermine, qu'il créa alors[33]. Le duc François II donna en 1480 la capelle et l'établissement religieux aux Chartreux ; il prit alors le nom de "Chartreuse d'Auray".

Époque moderne

La paroisse, qui dépendait du doyenné de Pou-Belz, faisait partie des relais mentionné en 1648 sur la carte des chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle. Elle possédait 11 chapelles ( Notre-Dame-des-Fleurs (dans le bourg), Saint-Jacques (proche du bourg), Sainte-Marie-Madeleine, Saint-Goal (hameau de Calan), Saint-Laurent (à Saint-Dégan), Saint-Clément (près de Kerhouarin), Notre-Dame-de-Grâces ( à Tréavrec), Saint-Quirin (à Saint-Guérin), Saint-Pierre-et-Saint-Paul (près de Brégoarn) et Saint-Cado (au Reclus, désormais en Auray) qui, avec l'église paroissiale, constituaient les 12 frairies de la paroisse ; celle-ci possédait aussi 6 chapellenies (Saint-Sébastien, Saint-Jacques, Saint-Laurent, Saint-Joseph, Saint-Julien et Saint-Jean)[30].

En 1759 une ordonnance royale de Louis XV ordonne à la paroisse de Brech de fournir 42 hommes pour servir de garde-côtes[34].

Jean-Baptiste Ogée décrit ainsi Brech en 1778 :

« Brech ; sur une hauteur ; à 4 lieues à l'Ouest-Nord-Ouest de Vannes, son évêché ; à 22 lieues ½ de Rennes et à 1 lieue ¼ d'Auray, sa subdélégation et son ressort. On y compte 2 200 communiants[Note 8]. La cure est à l'Ordinaire ; le Roi est le seigneur de la paroisse. Son territoire, couvert de bois, est divisé en vallons et collines. On y voit des terres fertiles en froment, seigle et menus grains, des prairies et des landes[33]. »

Révolution française

Jean-Pierre Thorin, curé de Brech depuis 1751 prêta d'abord le serment de fidélité à la Constitution civile du clergé en septembre 1792, puis il se rétracta, devenant donc prêtre réfractaire ; il fut alors emprisonné jusqu'en décembre 1796[35].

En , à proximité du marais de Kerzo, près de mille émigrés royalistes et chouans sont fusillés après l8’échec du débarquement de Quiberon. Dans le « Champ des Martyrs », un mausolée, la Chapelle expiatoire du Champ-des-Martyrs, est édifié en 1828 en commémoration.

La Chartreuse fut vendue comme bien national.

Le XIXe siècle

En 1808 le curé d'Auray, Albert Deshayes, rachète la Chartreuse, qui devint une maison de retraite pour les Sœurs de la Sagesse et une institution accueillant des sourdes-muettes[35].

A. Marteville et P. Varin, continuateurs d'Ogée, décrivent ainsi Brech en 1843 :

« Brech, commune formée de l'ancienne paroisse de ce nom ; aujourd'hui succursale ; chef-lieu de perception. (...) Principaux villages : Kergoarec, le Boulat, Pengal, le Haut et le Bas-Kerguiberon, Lesclus, Kerlan, Kerdréan, Talhouet, la Madelaine (chapelle), le Grand et le Peti-Bezit, Kerliguen, le Rozo, Saint-Pierre et Saint-Paul (chapelles), la Chartreuse, Kermoëlo, le Granic, Cendegan (chapelle), Saint-Jacques (chapelle), Saint-Quirin, le Parco. Superficie totale ; 4 439 hectares 58 ares, dont (...) terres labourables 1 635 ha, prés et pâturages 472 ha, bois 166 ha, Landes et incultes 2 033 ha (...) Il y a foire à Saint-Quirin le 24 mars, le lundi qui suit le premier dimanche de mai. Géologie : dans presque toute la commune constitution granitique. On parle le breton[36]. »

Le Conseil municipal d'Auray demande dans une délibération en date du l'annexion à Auray d'une partie du territoire des communes de Brech et de Pluneret, arguant : « La ville d'Auray n'a pour ainsi dire aucun territoire. Une partie de son agglomération est située en Brech et se trouve comprise dans le canton de Pluvigner ; c'est là qu'est situé la station des deux chemins de fer improprement appelée jusqu'à ce jour gare d'Auray. Du côté de Saint-Goustan, une partie du faubourg dépend de la commune de Pluneret »[37]. Le Conseil général approuva l'annexion en 1864 à Auray « de la gare dite Gare d'Auray, sise sur la commune de Brech, ainsi que de la section entière de cette dernière commune, comprise entre la ville d'Auray et le chemin de fer, à partir du viaduc de Kermadio jusqu'en face de la Chartreuse et se dirigeant de là vers la commune de Crach, en englobant les villages de Kerperdrix, de Kerudo, de la partie du village de Kerbois, située en Brech, et les villages de la Ville-Neuve, de Kerléano, jusqu'à la limite de la commune de Crach, et de toute la partie de Pluneret agglomérée au faubourg de Saint-Goustan jusqu'à la route de Sainte-Anne »[38].

Une épidémie de dysenterie fit 30 malades (dont 15 moururent) à Brech en 1876. Le docteur Alfred Fouquet explique la propagation de la maladie par les conditions de vie déplorables des habitants de la région qui « ne prennent absolument aucun soin, soit de leur propreté, soit de celle de leurs maisons. Ils jettent les selles des malades devant leur porte et parfois les vident dans la maison même, au milieu des cochons et des poulets, au milieu desquels ils grouillent. (...) Ils se refusent d'ailleurs à prendre aucun médicament »[39].

La Belle Époque

La Première Guerre mondiale

Le monument aux morts de Brec'h porte les noms de 102 soldats originaires de la commune morts pour la France pendant la Première Guerre mondiale[40].

Un soldat originaire de Brec'h, Joseph Rio[41], du 72e régiment d'infanterie, a été fusillé pour l'exemple le à Somme-Yèvre (Marne) pour « abandon de poste par mutilation volontaire »[42].

La Seconde Guerre mondiale

Le monument aux morts de Brec'h porte les noms de 15 personnes originaires de la commune mortes pour la France pendant la Seconde Guerre mondiale[40].

L'après-Seconde-guerre-mondiale

Un soldat originaire de Brec'h, André Audic, est mort pour la France pendant la guerre d'Algérie[40].

XXIe siècle

En , le prince Louis de Bourbon se rend à Brec'h, avec son épouse la princesse Marie-Marguerite, lors de sa visite officielle dans le Morbihan. Il y annonce alors le financement de la restauration de la chapelle expiatoire du Champ-des-Martyrs par la Maison de Bourbon[43].

Toponymie

Le nom breton de la commune est Brec'h. L'origine du nom est tirée de Bro Erec'h, pays de Waroc'h (cour royale d'Auray) ou, selon d'autres interprétations, de Saint Brehan[Note 9] (ou Saint Brec'han)[44].

Brec'h, en breton, signifie « mont ». Il se retrouve aussi sous une forme diminuée Bre- comme à Brelevenez ainsi que dans de nombreux autres toponymes.

En français le nom de la commune s'écrit souvent Brec'h, même si la dénomination de la commune est Brec'h d'un point de vue administratif (tel que répertorié par le Code officiel géographique de l'Insee[45]). Il se prononce « brèque »[46].

Politique et administration

Liste des maires

Politique de développement durable

La commune a engagé une politique de développement durable en lançant une démarche d'Agenda 21 en 2009[48].

Démographie

L'évolution du nombre d'habitants est connue à travers les recensements de la population effectués dans la commune depuis 1793. Pour les communes de moins de 10 000 habitants, une enquête de recensement portant sur toute la population est réalisée tous les cinq ans, les populations légales des années intermédiaires étant quant à elles estimées par interpolation ou extrapolation[49]. Pour la commune, le premier recensement exhaustif entrant dans le cadre du nouveau dispositif a été réalisé en 2006[50].

En 2020, la commune comptait 6 792 habitants[Note 18], en augmentation de 1,56 % par rapport à 2014 (Morbihan : +3,12 %, France hors Mayotte : +1,9 %).

Langue bretonne

L’adhésion à la charte Ya d’ar brezhoneg a été votée par le conseil municipal le .

Le label Ya d’ar brezhoneg de niveau 1 a été remis à la commune le .

À la rentrée 2016, 114 élèves étaient scolarisés dans la filière bilingue publique de l'école Pont-Douar (soit 23,4 % des enfants de la commune inscrits dans le primaire)[53].

Culture locale et patrimoine

Église et chapelles

- Église paroissiale Saint-André (XIIe – XIXe siècle). Le clocher date de 1896. À l'intérieur, la nef romane à trois vaisseaux, longue de 5 travées, plus une travée de croisée, est couverte de charpente. Elle ouvre sur les bas-côtés par des arcs de plein cintre à double rouleaux retombant sur des piles carrées accolées de colonnes engagées à chapiteaux sous la face interne de l'arc. La croisée est marquée par un arc d'un diamètre supérieur, sans accentuation. Les 24 chapiteaux romans sont majoritairement sculptés de décors végétaux, de têtes d'animaux, de masques organisés sur le modèle corinthien[54]. L'un d'eux est orné de deux bustes portés par un socle mouluré inspiré des modèles antiques. Un autre chapiteau se détache de la série très homogène : il est sculpté de personnages en pieds très stylisés (corps plat d’où sortent deux petites jambes, tête ovoïde) avec une facture très différente. La netteté du modelé des chapiteaux pourrait laisser supposer une forte restauration au XIXe siècle, si ce n'est une recréation à partir de modèles romans[55]. Le chœur à chevet plat date du XVIe siècle et est occupé par un grand retable . Les bas-côtés ont été reconstruits au XVIIIe siècle [56] - [57].

_4225.JPG.webp) Église Saint-André : façade ouest et clocher.

Église Saint-André : façade ouest et clocher._4229.JPG.webp) Église Saint-André : la nef.

Église Saint-André : la nef._4238.JPG.webp) Église Saint-André : la nef.

Église Saint-André : la nef._4232.JPG.webp) Église Saint-André : le retable du chœur.

Église Saint-André : le retable du chœur.

- La chartreuse d'Auray construite en 1382 en mémoire des morts de la bataille d'Auray ; elle abrite la chapelle sépulcrale, inaugurée en 1829,qui conserve la mémoire des royalistes jugés et fusillés entre le et le à quelques mètres de là, sur les bords du Loc'h.

- La chapelle expiatoire du Champ-des-Martyrs, construite en souvenir des royalistes bretons exécutés en 1795, inaugurée aussi en 1829[58].

- La chapelle Saint-Guérin ou Saint-Quirin, située dans le village de Saint-Guérin, construite au XVIIe siècle ; cette ancienne chapelle seigneuriale dépendait de la seigneurie de Kérivalan qui était la propriété de la famille de Robien (les armes de Sébastien de Robien sont sur le pignon ouest de la chapelle)[59].

Chapelle Saint-Quirin : vue extérieure d'ensemble.

Chapelle Saint-Quirin : vue extérieure d'ensemble._4270.JPG.webp) Chapelle Saint-Quirin : vue extérieure d'ensemble.

Chapelle Saint-Quirin : vue extérieure d'ensemble._4272.JPG.webp) Chapelle Saint-Quirin : vue intérieure d'ensemble.

Chapelle Saint-Quirin : vue intérieure d'ensemble. Chapelle Saint-Quirin : le retable.

Chapelle Saint-Quirin : le retable._4276.JPG.webp) Chapelle Saint-Quirin : Vierge à l'enfant.

Chapelle Saint-Quirin : Vierge à l'enfant._4277.JPG.webp) Chapelle Saint-Quirin : statue de saint Quirin.

Chapelle Saint-Quirin : statue de saint Quirin.

- La chapelle Saint-Goal (Calan), construite au XVIIIe siècle.

- La chapelle Notre-Dame-des-Fleurs (bourg de Brec'h). Cette chapelle du XVIIIe siècle, est un lieu de pèlerinage important au moment du pardon du Printemps. À l’intérieur de la chapelle, Notre-Dame-des-Fleurs est représentée au milieu du retable aux pilastres cannelés.

- La chapelle Saint-Jacques (bourg de Brec'h), construite en 1464. Elle se trouve sur le chemin du Tro Breiz et sur un chemin de Compostelle. Une fontaine de dévotion et un lavoir sont à proximité.

_4250.JPG.webp) Chapelle Saint-Jacques de Brech : vue exrérieure d'ensemble.

Chapelle Saint-Jacques de Brech : vue exrérieure d'ensemble._4255.JPG.webp) Chapelle Saint-Jacques de Brech : le clocher.

Chapelle Saint-Jacques de Brech : le clocher.

- La chapelle Notre-Dame-de-Grâce (Tréavrec) construite au XVIe siècle.

Chapelle Notre-Dame-de-Tréavrec et son calvaire, vue d'ensemble.

Chapelle Notre-Dame-de-Tréavrec et son calvaire, vue d'ensemble. Chapelle Notre-Dame-de-Tréavrec : vue extérieure d'ensemble.

Chapelle Notre-Dame-de-Tréavrec : vue extérieure d'ensemble. Chapelle Notre-Dame-de-Tréavrec : statue extérieure.

Chapelle Notre-Dame-de-Tréavrec : statue extérieure.

- La chapelle Notre-Dame-de-la-Route (Kervalh) construite en 1963 avec des pierres récupérées dans des chapelles ruinées (Saint-Paul, Saint-Pierre de Brégoharn et la chapelle de la Madeleine) ; de style moderne avec son architecture anguleuse caractéristique de l'après-guerre, elle est située dans le village de Mané-Salut.

Chapelle Notre-Dame de la Route : vue extérieure d'ensemble.

Chapelle Notre-Dame de la Route : vue extérieure d'ensemble. Chapelle Notre-Dame de la Route : vue extérieure d'ensemble.

Chapelle Notre-Dame de la Route : vue extérieure d'ensemble. Chapelle Notre-Dame de la Route : vue intérieure d'ensemble.

Chapelle Notre-Dame de la Route : vue intérieure d'ensemble.

Calvaires et croix

Croix de cimetière de Brech, vue générale.

Croix de cimetière de Brech, vue générale. Croix de cimetière de Brech (partie sommitale) : Christ sur la croix, avec Vierge et saint Jean.

Croix de cimetière de Brech (partie sommitale) : Christ sur la croix, avec Vierge et saint Jean. Croix de cimetière de Brech (partie sommitale) : piétà.

Croix de cimetière de Brech (partie sommitale) : piétà.

- Calvaire du bourg ;

- Calvaire de Toulbahadeu ;

- Calvaire de Tréavrec ;

- Croix de la rue du Champ-des-Martyrs ;

Croix de la rue du Champ-des-Martyrs.

Croix de la rue du Champ-des-Martyrs.

Fontaines et puits

- Fontaine du Champ des Martyrs ;

- Fontaine de Saint-Guérin ;

- Puits de Saint-Dégan ;

- Puits de Saint-Guérin ;

- Fontaine de Saint Goal, à Calan ;

- Fontaine de Tréavrec'h ;

- Fontaine et lavoir de Saint Jacques ;

- Deux puits à Brézéhan.

Moulins

- Le moulin à eau d'Estaing datant du XVe siècle.

- Le moulin de Treuroux qui était utilisé pour le broyage des céréales destinées au bétail.

- Le moulin de Keryaquer, qui est aujourd'hui quasiment en ruine.

Maisons et manoirs

Brech, dans ses divers hameaux (notamment Saint-Dégan[60], Saint-Guérin[61]) possède de nombreuses maisons rurales anciennes, notamment des chaumières. Des manoirs comme ceux de Kervivalan et la Villeneuve sont des sièges d'anciennes seigneuries.

Chaumière près de Saint-Quirin (hameau de Saint-Guérin).

Chaumière près de Saint-Quirin (hameau de Saint-Guérin).

Archéologie

- Le pont romain, situé entre Kerglas et Kerberluet, construit à l'époque gallo-romaine.

Écomusée

- L'Écomusée de Saint-Dégan[62], dit aussi "Écomusée du Pays d'Auray", retrace la vie rurale de la commune et de la vie en Bretagne autrefois. Situé au cœur du village de Saint-Dégan, l'écomusée se compose d'une chaumière du XVIIe siècle, d'une longère du XIXe siècle avec ses dépendances, d'un four à pain, etc.

L'écomusée de Saint-Dégan.

L'écomusée de Saint-Dégan. L'écomusée de Saint-Dégan.

L'écomusée de Saint-Dégan.

Un verger conservatoire de 6 hectares, dominant la vallée du Loc'h, a été acquis en 1992 par le Conseil général du Morbihan. Un parcours pédagogique le long du Loc’h, « le circuit de l’eau », ainsi qu'un rucher pédagogique ont été aussi créés[63].

Tourisme

- L’étang, et la vallée de Tréauray au creux de laquelle coule la rivière du Loc’h.

- Les moulins de Treuroux et d’Estaing qui longent la rivière du Loc’h.

- L’écomusée de Saint-Dégan composé de maisons rurales datant du XVIIe au XXe siècles.

- Le verger conservatoire de Saint-Dégan présentant plus de 200 variétés de pommes à cidre, et d’autres arbres fruitiers (poires, fruits à noyau).

- Le Champ des Martyrs où de nombreux chouans et émigrés qui avaient participé à l'expédition de Quiberon ont été fusillés en aout 1795 par les troupes républicaines du général Hoche, et enterrés. Leurs ossements se trouvent aujourd’hui dans le mausolée de La Chartreuse.

- La Chartreuse construite en 1382 en mémoire des combattants tombés pendant la guerre de Succession de Bretagne (1341-1364).

L’ordre des Chartreux fondé par saint Bruno s’y installe en 1482 et est chassé en 1791.

- La chapelle Saint-Quirin du XVIIe siècle, son retable classique attribué aux maîtres lavallois, sa fontaine miraculeuse et son pardon le 4e dimanche de juillet.

- L’église Saint-André qui a conservé des chapiteaux sculptés du XIIe siècle, de style roman.

- Les randonnées : le circuit de Saint-Dégan (7,5 km) et le chemin des demoiselles bleues (4,7 km), présents dans le « Carnet de balades au cœur du pays d’Auray » en vente dans les offices de tourisme.

Il n'est pas possible de faire le tour du Loc'h, une partie des berges étant propriété privée du « Domaine de Mane Er Hoët ».

- Le Domaine de Mane er Hoët est très anciennement occupé ; des vestiges gallo-romains furent trouvés et sont actuellement exposés au musée de Vannes. Il existe aussi au sein de cette propriété un des derniers chemins creux du Morbihan dont on suppose qu'il suit le tracé d'une des anciennes voies romaines. Le parc possède une grande variété d'essences typiques de la région. Il est quadrillé par de nombreux murs balisant les anciennes parcelles dont certains remontent à 500 ans. Le Domaine de Mané er Hoët n'est pas ouvert au public.

- Brec'h propose une aire de camping-cars à l'entrée du bourg en venant de Corn Er Hoët. On y trouve un point d'eau et un petit panorama sur l'étang du Pont Douar.

- On trouve au bourg de Brec'h quelques lieux publics : une boulangerie qui est présente à Brec'h depuis 105 ans (où les générations d'une famille de boulangers se succèdent), deux bars, le Moana et le bar breton, la médiathèque, ainsi qu'un cabinet de kinésithérapie.

- Une aire de pique-nique est située à Kérivallan, sur la D 768 qui relie Auray et Pluvigner.

Personnalités liées à la commune

- Georges Cadoudal (1771-1804), figure de la chouannerie en Bretagne. Il naquit et vécut au manoir de Kerléano (à l'époque, hameau de la commune de Brech ; désormais dans celle d'Auray).

- Mike Birch (1931-2022), navigateur canadien, a vécu dans le village et s'y est éteint.

Héraldique

Si la commune de Brec'h ne possède pas d'armoiries en propre, l'armorial de Bretagne mentionne un seigneur de Brec'h portant les suivantes : « Ecartelé de d'or et de gueules, à la bordure engrélée, de l'un en l'autre »

|

Blason | Écartelé d' or et de gueules, à la bordure engrêlée de l'un en l'autre. |

|---|---|---|

| Détails | Le statut officiel du blason reste à déterminer. |

Notes et références

Notes

- Les normales servent à représenter le climat. Elles sont calculées sur 30 ans et mises à jour toutes les décennies. Après les normales 1971-2000, les normales pour la période 1981-2010 ont été définies et, depuis 2021, ce sont les normales 1991-2020 qui font référence en Europe et dans le monde[4].

- L'amplitude thermique annuelle mesure la différence entre la température moyenne de juillet et celle de janvier. Cette variable est généralement reconnue comme critère de discrimination entre climats océaniques et continentaux.

- Une précipitation, en météorologie, est un ensemble organisé de particules d'eau liquide ou solide tombant en chute libre au sein de l'atmosphère. La quantité de précipitation atteignant une portion de surface terrestre donnée en un intervalle de temps donné est évaluée par la hauteur de précipitation, que mesurent les pluviomètres[5].

- La distance est calculée à vol d'oiseau entre la station météorologique proprement dite et le chef-lieu de commune.

- Selon le zonage des communes rurales et urbaines publié en novembre 2020, en application de la nouvelle définition de la ruralité validée le en comité interministériel des ruralités.

- La notion d'aire d'attraction des villes a remplacé, en , celle d'aire urbaine afin de permettre des comparaisons cohérentes avec les autres pays de l'Union européenne.

- Les eaux continentales désignent toutes les eaux de surface, en général des eaux douces issues d'eau de pluie, qui se trouvent à l'intérieur des terres.

- Personnes en âge de communier.

- Saint Brec'han serait un fils de Conan Meriadec, roi de Galles.

- Joseph Louis Marie Bénard, né le à Port-Louis (Morbihan), décédé le à Auray.

- Probablement Jean-Marie Le Guennec, né vers 1776, décédé le à Brech.

- François Coriton, né vers 1785, décédé le au bourg de Brech.

- Julien Gautier, né le à Kerbellec en Brech, décédé le à Kerbellec en Brech.

- Joseph Le Boulch, né le , décédé le à Saint-Guérin en Brech.

- Joseph-Marie Le Bourser, né le à Brech, décédé le à Auray.

- François Robic, né le à Botulen en Brech.

- François Robic, né le à Brech, décédé le à Penhoët en Brech.

- Population municipale légale en vigueur au 1er janvier 2023, millésimée 2020, définie dans les limites territoriales en vigueur au 1er janvier 2022, date de référence statistique : 1er janvier 2020.

- Jean-Michel Auffret, né le à Brech, décédé le à Brech. Notice Maitron :

Références

- « Résidence Corn er Hoet : un cadre de vie menacé », Journal Ouest-France, (lire en ligne, consulté le ).

- Daniel Joly, Thierry Brossard, Hervé Cardot, Jean Cavailhes, Mohamed Hilal et Pierre Wavresky, « Les types de climats en France, une construction spatiale », Cybergéo, revue européenne de géographie - European Journal of Geography, no 501, (DOI https://doi.org/10.4000/cybergeo.23155, lire en ligne, consulté le )

- « Le climat en France métropolitaine », sur http://www.meteofrance.fr/, (consulté le )

- 2021 : de nouvelles normales pour qualifier le climat en France, Météo-France, 14 janvier 2021.

- Glossaire – Précipitation, Météo-France

- « Le climat de la France au XXIe siècle - Volume 4 - Scénarios régionalisés : édition 2014 pour la métropole et les régions d’outre-mer », sur https://www.ecologie.gouv.fr/ (consulté le ).

- « Observatoire régional sur l'agriculture et le changement climatique (Oracle) - Bretagne », sur www.chambres-agriculture-bretagne.fr, (consulté le )

- « Station Météo-France Auray - métadonnées », sur donneespubliques.meteofrance.fr (consulté le )

- « Orthodromie entre Brech et Auray », sur fr.distance.to (consulté le ).

- « Station Météo-France Auray - fiche climatologique - statistiques 1981-2010 et records », sur donneespubliques.meteofrance.fr (consulté le ).

- « Orthodromie entre Brech et Séné », sur fr.distance.to (consulté le ).

- « Station météorologique de Vannes-Séné - Normales pour la période 1981-2010 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le )

- « Station météorologique de Vannes-Séné - Normales pour la période 1991-2020 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le )

- Autres toponymies apparentées à Saint-Dégan, en Bretagne : Lannegant (= « ermitage de Degan »), Lanrivain (22480). Et un hameau de la commune de Guégon(56120) nommé Bodegon

- « Typologie urbain / rural », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Commune rurale - définition », sur le site de l’Insee (consulté le ).

- « Comprendre la grille de densité », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Unité urbaine 2020 d'Auray », sur https://www.insee.fr/ (consulté le ).

- « Base des unités urbaines 2020 », sur www.insee.fr, (consulté le ).

- Vianney Costemalle, « Toujours plus d’habitants dans les unités urbaines », sur le site de l'Institut national de la statistique et des études économiques, (consulté le ).

- « Liste des communes composant l'aire d'attraction de Vannes », sur le site de l'Institut national de la statistique et des études économiques (consulté le ).

- Marie-Pierre de Bellefon, Pascal Eusebio, Jocelyn Forest, Olivier Pégaz-Blanc et Raymond Warnod (Insee), « En France, neuf personnes sur dix vivent dans l’aire d’attraction d’une ville », sur le site de l'Institut national de la statistique et des études économiques, (consulté le ).

- « Les communes soumises à la loi littoral. », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr, (consulté le ).

- « La loi littoral », sur www.collectivites-locales.gouv.fr (consulté le ).

- « Loi relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral. », sur www.cohesion-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « CORINE Land Cover (CLC) - Répartition des superficies en 15 postes d'occupation des sols (métropole). », sur le site des données et études statistiques du ministère de la Transition écologique. (consulté le )

- IGN, « Évolution de l'occupation des sols de la commune sur cartes et photos aériennes anciennes. », sur remonterletemps.ign.fr (consulté le ). Pour comparer l'évolution entre deux dates, cliquer sur le bas de la ligne séparative verticale et la déplacer à droite ou à gauche. Pour comparer deux autres cartes, choisir les cartes dans les fenêtres en haut à gauche de l'écran.

- « Lec'h christianisé, Saint-Dégan (Brec'h) », sur L'inventaire du patrimoine culturel en Bretagne, (consulté le ).

- Michel Clément; Patrick Galliou, Le dépôt gaulois de Brec'h (Morbihan), Revue Archéologique de l'Ouest, , pp 65-71 (lire en ligne).

- « Étymologie et histoire de Brec'h », sur InfoBretagne.com (consulté le ).

- Gildas Salaün, "Les trésors monétaires médiévaux", in "Trésors enfouis de l'âge du fer à la Révolution", Musée d'Histoire et d'Archéologie de Vannes, éditions Locus Solus, 2013, (ISBN 978-2-36833-016-6).

- les historiens le désignent sous les noms de « Jean II » ou « Jean IV »

- Jean-Baptiste Ogée, Dictionnaire historique et géographique de la province de Bretagne, t. 1, Nantes, Vatar Fils Aîné, (lire en ligne), pages 104 à 114.

- France, Ordonnance... portant imposition pour la dépense annuelle de la garde-côte de Bretagne, (lire en ligne).

- « La paroisse de Brech ou Brec'h », sur InfoBretagne.com (consulté le ).

- A. Marteville et P.Varin, Dictionnaire historique et géographique de la province de Bretagne, t. 1, Rennes, Molliex, (lire en ligne), page 109.

- Morbihan. Conseil général, « Projet d'annexion à la commune d'Auray de parties des communes de Brech et de Pluneret », Rapports du Préfet et délibérations du Conseil général / Conseil général du Morbihan, , pages 50 et 51 (lire en ligne, consulté le ).

- Morbihan. Conseil général, « Projet d'annexion à la commune d'Auray de parties des communes de Brech et de Pluneret », Rapports du Préfet et délibérations du Conseil général / Conseil général du Morbihan, , pages 132 et 133 (lire en ligne, consulté le ).

- Docteur Alfred Fouquet, « Compte-rendu des épidémies, des épizooties et des travaux des conseils d'hygiène du Morbihan. », (consulté le ).

- Memorialgenweb.org - Brec'h : monument aux morts

- Né en 1886 à Brec'h

- Anne Lessard, « 14-18. 51 fusillés bretons et toujours pas de réhabilitation », sur Le Telegramme, (consulté le ).

- « L'image du jour », sur letelegramme.fr, Le Télégramme, (consulté le ).

- Erwan Vallerie, Traité de toponymie historique de la Bretagne, thèse de doctorat (texte breton et traduction française), An Here, 1995.

- Brec'h sur le site de l'Insee

- « Noms de lieux : le casse-tête breton », sur www.letelegramme.fr, (consulté le ).

- « Municipales à Brec’h. Fabrice Robelet réélu », sur Ouest-France, (consulté le ).

- FICHE | Agenda 21 de Territoires - Brec'h, consultée le 26 octobre 2017

- L'organisation du recensement, sur insee.fr.

- Calendrier départemental des recensements, sur insee.fr.

- Des villages de Cassini aux communes d'aujourd'hui sur le site de l'École des hautes études en sciences sociales.

- Fiches Insee - Populations légales de la commune pour les années 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020.

- http://www.opab-oplb.org/98-kelenn.htm

- Marc Décéneux, La Bretagne romane, Ouest France, .

- Anne Autissier, La sculpture romane en Bretagne, XIe – XIIe siècles, Presses universitaires de Rennes, , p 259-260.

- « InfoBretagne ».

- « Petit-patrimoine ».

- Virginie Jamin, « Le Champ-des-Martyrs, un lieu chargé d'histoire », Journal Ouest-France, (lire en ligne, consulté le ).

- « Chapelle Saint-Quirin, ancienne chapelle du manoir de Kerivallan, Saint-Guérin (Brec'h) », sur L'inventaire du patrimoine culturel en Bretagne, (consulté le ).

- « Écart dit village de Saint-Dégan (Brec'h) », sur L'inventaire du patrimoine culturel en Bretagne, (consulté le ).

- « Écart dit village de Saint-Guérin (Brec'h) », sur L'inventaire du patrimoine culturel en Bretagne, (consulté le ).

- Site officiel de l'écomusée

- https://www.brech.fr/culture/lecomusee-de-saint-degan/.

Voir aussi

Archives

- Seigneurie de Kéristès en Brec'h, Calan et autres, cotes 59 J 28 à 59 J 33 > Fonds de Jean de La Monneraye, (59 J), Archives I&V.

Article connexe

Liens externes

- Site de la mairie

- Ressources relatives à la géographie :

- Ressource relative à plusieurs domaines :

- Ressource relative aux organisations :

- Brec'h sur le site de l'Institut géographique national

- Brec'h sur le site de l'Insee