Architecture carolingienne

L’architecture carolingienne se développe du milieu du VIIIe siècle à la fin du Xe siècle à partir de références paléo-chrétiennes avec la renaissance carolingienne. Elle marque en Occident un renouveau artistique dans un cadre chrétien qui se structure et où le monachisme est théorisé. L'architecture carolingienne représente la formulation concrète d'une pensée et de sa fonction. L'organisation des structures des plans romans vient très directement de l'élaboration de l'époque carolingienne et l'ordonnance des westwerks carolingiens puis ottoniens a préparé les façades de l'époque romane. Il nous reste cependant très peu de monuments et de vestiges de cette époque, la plupart ayant été remplacés par des monuments plus grands et plus récents de style roman et gothique mais les fouilles et les textes permettent des restitutions.

Contexte historique

Les carolingiens

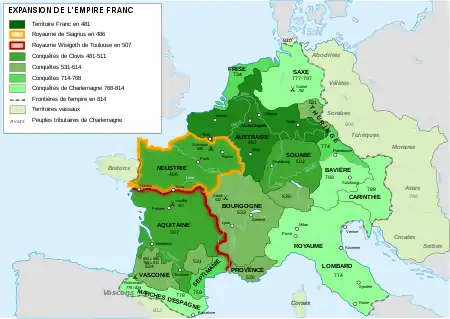

L'histoire de l'Europe carolingienne débute par l'ascension d'une famille aristocratique connue au début du VIIe siècle. Cette dynastie des carolingiens règne sur l'Europe des années 750 à la fin du Xe siècle et réalise avec l'appui du pape la quasi-unité de l'Occident chrétien sous Charlemagne sacré empereur en 800.

Les pippinides ancêtres des carolingiens vont profiter de la crise qui secoue la Gaule mérovingienne pour peu à peu s'imposer en Austrasie puis dans tout le royaume. Ils trouvent avantage à servir les maires du palais des mérovingiens dès les premières nominations de laïcs à la tête d'évêchés et de monastères. Mais l'obstacle fondamental pour eux reste la légitimité des mérovingiens que seul l'appui des moines anglo-saxons et de la papauté leur permet de contourner. L'accession à la royauté et à l'empire est en grande partie l'œuvre conjointe des victoires militaires de Pépin le Bref et de Charlemagne et de la reconnaissance du clergé tant franc que romain.

La reconstitution de l'unité occidentale se développe dans trois directions : au Sud-Est en Italie, au Sud-Ouest vers l'Espagne et à l'Est en Germanie. L'horizon germanique et singulièrement saxon attire Charlemagne vers l'Est et il abandonne la vallée de la Seine où s'étaient fixés les mérovingiens. Il a surtout le souci de rétablir l'ancien empire romain dont il serait le chef, laissant au basileus byzantin l'Orient. Il lui paraît nécessaire de marquer cette égalité et son indépendance face à la poussée iconoclaste à Byzance qui fait des Francs le clan de l'orthodoxie.

En 843, au traité de Verdun l'Empire est partagé en trois régions : à l'Ouest la Francia occidentalis de Charles le Chauve sacré roi en 848 à Orléans, à l'Est, la Francia orientalis de Louis le Germanique et entre les deux, la Media Francia de Lothaire Ier qui garde le titre d'empereur, le transmet à son fils aîné Louis II et répartit le reste de son empire la Lotharingie à Lothaire II et la Provence à Charles.

En 870, après le traité de Meersen, deux ensembles apparaissent bien distincts : la Francie et la Germanie.

Après la mort de Louis le Germanique en 876 puis celle de son fils Charles le Gros, dernier unificateur de l'Empire, en 888, c'est la faillite rapide de l'unité carolingienne. En Francie occidentale, la royauté redevenue élective fait alterner des rois carolingiens et des rois de la famille d'Eudes, comte de Paris, héros de la défense de Paris contre les normands en 885-886. En Germanie, la dynastie carolingienne s'est éteinte en 911 avec Louis l'Enfant et la couronne royale échoit par élection au duc Conrad de Franconie. Il la transmet à Henri Ier et son fils Otton Ier fonde une lignée impériale en reprenant la politique carolingienne et avec l'aide du pape restaure le Saint-Empire romain germanique.

Les carolingiens et l'Église

Du Ve siècle au VIIe siècle, la religion chrétienne s'est adaptée à son environnement mais s'est barbarisée puis l'Angleterre entre dans la Chrétienté et des moines irlandais créent des liens avec le continent suivis par des pèlerins et des marchands. Le Rhin, l'Escaut et la Meuse sont des voies de pénétration et ce premier commerce atlantique marque le début d'une nouvelle époque. C'est surtout la Gaule au Nord de la Loire qui profite de ces échanges.

L'essor du monachisme est le grand événement du VIIe siècle pour la Gaule et tout l'Occident. Les rois, les évêques, les aristocrates installent des moines sur leurs terres et les protègent. L'église de Latran perfectionne la liturgie qui devient un modèle pour tout l'Occident. Bien avant que se noue une alliance entre les carolingiens et la papauté, le pape apparaît comme la plus grande puissance morale de l'Occident.

Grimoald maire du palais d'Austrasie fonde des monastères et y installe parents et proches. Il marque une politique que suivront tous les carolingiens : posséder des abbayes, avoir des moines qui prient pour la famille et les aident dans leurs entreprises[1] - [2] - [3]. Son neveu Pépin II sait que sa puissance sera d'autant plus grande s'il peut s'appuyer sur l'Église et sur ses monastères qui commencent à devenir des possessions familiales. Charles Martel sécularise les biens d'église.

Devant le comportement désastreux des ecclésiastiques, la population chrétienne retourne au paganisme et Carloman réunit en 744 à Soissons 23 évêques et oblige les clercs à mener une vie digne de la fonction, met partout en honneur la Règle de Saint-Benoît, rattache les évêques à une église épiscopale, donne aux évêques l'autorité sur le clergé et extirpe même par la force ce qui empêche le peuple de faire son salut mental.

Pépin le Bref avant son coup d'état contre les mérovingiens consulte le pape qui lui répond qu'il vaut mieux appeler roi celui qui a le pouvoir plutôt que celui qui l'avait et en 751, Pépin se fait élire roi et sacré par les évêques renforçant ainsi l'étroite union entre la monarchie et l'Église. L'évêque Chrodegang de Metz romanise le culte aux dépens des liturgies gallicanes et l'importance en Gaule des usages liturgiques de Rome est comparable pour le développement culturel de l'Occident, à l'importance de la conjonction des Francs à la papauté. Entre 754 et 756, Chrodegang rédige la règle des chanoines qui doivent mener une vie en commun comme les moines et organise une liturgie stationnale au moment du carême.

Charlemagne est un prince chrétien qui met ses forces au service de la foi. Les papes, en faisant alliance avec les rois francs et en leur demandant de protéger l'Église romaine, ont affirmé la prédestination de la famille carolingienne et du peuple français. Le jour de Noël 800, le pape couronne Charlemagne. On met en place le baptême des enfants à la maison, l'obligation du repos dominical, de l'assistance aux offices et de la communion trois fois par an. Charlemagne veut des communautés monastiques stables dirigé par un abbé de valeur, des religieux s'adonnant au travail manuel, intellectuel et surtout liturgique. En 813, il fait diffuser partout la Règle de saint Benoît[4].

Louis le Pieux met Benoît d'Aniane à la tête de tous les moines du pays et en 817 fait approuver 83 articles réglant la vie monastique. Après le partage de Verdun en 843, l'Église vient au secours de l'unité impériale.

L'effondrement des carolingiens est fatale à l'Église romaine. La papauté tombe dans les mains de l'aristocratie, puis à partir de 962 est soumise aux empereurs ottoniens[3].

La renaissance carolingienne

La renaissance carolingienne est l'aboutissement d'une série de petites renaissances qui après 680 se sont produites à Corbie, Tours, Saint-Gall, Fulda, Bobbio, York, Pavie et Rome. Ces limites viennent qu'elles répondent aux besoins superficiels d'un petit groupe social pour lequel la culture est surtout un instrument de prestige qui sert à gouverner en impressionnant le vulgaire, non en l'instruisant. Elle est une étape dans la construction de l'outillage intellectuel et artistique de l'Occident médiéval. Les rois carolingiens inventent une nouvelle idée d'état fondé sur le respect de la loi religieuse[1] - [2] - [3].

L'architecture carolingienne

La Renaissance carolingienne se manifeste par un étonnant essor de la construction. Entre 768 et 855, on enregistre la construction de 27 cathédrales nouvelles, 417 établissements monastiques et 100 résidences royales. Sous Charlemagne sont bâties 16 des 27 cathédrales, 232 monastères et 65 palais. Les rois ne sont pas seuls responsables des chantiers mais ils fournissent des architectes et des fonds. La redécouverte des traités d'architectures de Vitruve permet d'édifier des constructions en pierre, matériau encore peu employé au Nord de la Loire. Les voyages des carolingiens en Italie leur font découvrir la beauté des basiliques romaines, des arcs de triomphe, des chapelles palatines. Les architectes n'en ont pas fait une copie servile mais imaginé des plans et des formes qui correspondent aux cérémonies royales et aux célébrations religieuses. La plupart des formules architecturales inventées au début de l'époque carolingienne s'affinent au long des décennies et subissent des adaptations successives qui portent en elles les germes de l'art roman du XIe siècle[5] - [3].

La première période de l'architecture carolingienne, celle de Pépin le Bref et du début du règne de Charlemagne paraît marquée par de puissants ecclésiastiques, l'évêque Chrodegang de Metz, Fulrad abbé de Saint-Denis ou Manassès, abbé de Flavigny.

Le pape veut avec l'aide de Charlemagne réorganiser et homogénéiser la Chrétienté. L'évêque Chrodegang introduit la liturgie romaine ce qui provoque d'importantes modifications dans l'architecture. En Occident le prêtre célèbre la messe vers l'Ouest depuis l'Est de l'église et à Rome, le célébrant est à l'Ouest et regarde vers l'Orient. Les édifices traditionnellement orientés vers l'Est le sont vers l'Ouest et on retrouve parfois des églises à double abside. Pour la liturgie qui imite Rome on utilise l'abside Ouest pour les grandes fêtes comme celle de Pâques et on garde l'abside Est pour la liturgie ordinaire. La basilique Saint-Pierre de Rome, le Saint-Sépulcre de Jérusalem et l'architecture paléochrétienne deviennent les références des concepteurs carolingiens.

Vers 780-790, avec la création de l'abbaye de Lorsch, l'épanouissement de celle de Corbie, le lancement de Saint-Riquier et de abbaye de Fulda annoncent une monumentalité nouvelle. Le palais d'Aix-la-Chapelle avec sa chapelle est le joyau et le point culminant de cette époque.

À la fin du règne de Charlemagne, on voit se multiplier de multiples projets architecturaux souvent très importants et l'intégration des données récentes de la liturgie et des codifications monastiques. Le plan de Saint-Gall en constitue le témoignage le plus appréciable avec ses indications pratiques, théoriques et spirituelles. À partir de ce moment-là, le retour vers un style classique semble s'imposer.

Le Xe siècle est difficile à caractériser. Les années 960-970 présentent de nombreux changements en attendant que vers 1000-1020, les institutions carolingiennes se disloquent en France pendant qu'en Allemagne la nouvelle dynastie des ottoniens avec l'architecture ottonienne d'un style bien particulier utilise habilement de nombreux éléments de l'architecture carolingienne[5].

Les palais royaux

Les rois carolingiens se déplacent avec leur cour de demeure en demeure chez les représentants du roi qui contrôlent l'exploitation des terres. Les constructions sont le plus souvent en bois mais les palais destinés à recevoir le roi forment un ensemble plus imposant.

Il n'en reste que quelques traces dans un champ à Quierzy-sur-Oise, les bases du trône royal à Paderborn en Saxe, des éléments à Ingelheim près de Mayence et au palais d'Aix-la-Chapelle dont la chapelle royale commencée en 785.

Cette chapelle palatine jouit d'un grand prestige et est imitée par Théodulf évêque d'Orléans et abbé de Fleury pour construire l'oratoire de Germigny-des-Prés. En Lotharingie, l'église d'Ottmarsheim construite au début du XIe siècle en est la meilleure réplique. Le fils de Charlemagne, Louis le Pieux fait construire à Thionville une chapelle imitant Aix, Compiègne et Ingelheim.

Après le partage de Verdun, Louis II de Germanie fait construire à Francfort une chapelle en 852 et Charles le Chauve fait de Compiègne son palais royal où en 877, il reproduit celle de son grand-père.

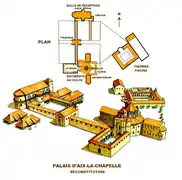

Le palais d'Aix-la-Chapelle

Le palais d'Aix-la-Chapelle est construit dans un carré de vingt hectares qui peut rappeler les camps romains avec quatre groupes de bâtiments. Au Nord-Est la salle de réception aula regia de 47 m de longueur par 20 m de largeur qui est une réplique de l'aula palatin de Trèves bâtie au Bas-Empire. Au Sud-Ouest on trouve les bâtiments du culte disposés en forme de croix latine avec à l'intersection la chapelle polygonale de l'architecte Eudes de Metz. L'Est du carré est occupé par un triangle dont la pointe aboutit aux thermes et à la piscine.

L'ensemble du palais est clos de murailles et au-delà sont installés les maisons des commerçants, le marché, les hôtels des évêques, des abbés, des vassaux et des grands dignitaires. Plus loin se trouve le parc de chasse et la ménagerie entourés d'un mur.

En ordonnant la construction du palais d'Aix, Charlemagne veut rivaliser avec celui des empereurs d'Orient. Il fait venir de Ravenne des colonnes de marbre et la statue équestre de Théodoric, fait ouvrir des fonderies pour fabriquer les grilles de la chapelle et les portes de bronze. Comme à Byzance, le palais est un espace sacré, en quelque sorte le centre du monde religieux. Palais et église forment un tout. La salle d'audience est une basilique, la chapelle une salle du trône. Mais alors que celui du basileus se trouve à l'Est à la place de l'autel, Charlemagne installe le sien à l'Ouest face à l'autel du Sauveur avec au-dessous l'autel de la Vierge autour duquel se regroupe la foule des courtisans[3].

Reconstitution du palais d'Aix-la-Chapelle

Reconstitution du palais d'Aix-la-Chapelle La basilique de Ravenne est un des modèles de la chapelle palatine.

La basilique de Ravenne est un des modèles de la chapelle palatine.

Les résidences de dignitaires

Il reste peu de traces des palais de dignitaires carolingiens : une aula à Doué-la-Fontaine en Anjou, des constructions intégrées dans le château de Mayenne, quant à celui de Théodulf, il ne reste que l'oratoire avec sa mosaïque à Germigny-des-Prés près d'Orléans[6].

L'aula de Doué-la-Fontaine

À Doué-la-Fontaine, le site de la Chapelle est occupé probablement par les Gallo-romains et les Francs puis accueille un palais carolingien dont il ne reste rien. Vers 900, est construit un bâtiment rectangulaire de 23,18 m x 16,72 m (dimension extérieur) comprenant un seul niveau divisé par un mur de refend en deux pièces inégales d'une hauteur de cinq mètres couvert par une toiture à deux pans et pignons et peut-être recouvert de chaumes ou de planches de bois. L'épaisseur des murs était entre : 1,58 m et 1,72 m. La pièce la plus petite dont le sol est en terre battue sert de cuisine et l'autre salle qui est dallée et qui contient une cheminée (élément prestigieux de confort, rarissime à cette époque) est une aula princière que seul le duc Robert, comte d'Anjou peut réaliser pour réunir sa cour. L'entrée dans le bâtiment se faisait par deux larges ouvertures, l'une des portes mesurait environ 1,50 m de large pour environ 3,50 m de haut et l'autre un peu moins d'un mètre de large pour environ 2,50 m de haut. Cet édifice a une fonction résidentielle ponctuelle mais pas de rôle militaire.

Au milieu du Xe siècle le site est incendié (cet incendie est probablement lié au conflit opposant Foulques le Roux, comte d'Anjou à Thibaud l'Ancien, comte de Blois) et l'aula passe sous le contrôle du comte de Blois. L'aula est reconstruite pour permettre d'y établir une garnison. Ainsi, les accès du premier niveau sont bouchés et l'ensemble est transformé en donjon avec un accès à cinq mètres de hauteur[7]. Le rez-de-chaussée accueille désormais des réserves alimentaires et un étage dont l'accès se fait par un escalier en bois (certainement amovible) est créé.

Au début du XIe siècle, un fossé de 12 m de large et de 6 m de profondeur est creusé autour du donjon et une motte artificielle est créée avec la terre retirée du fossé. Les portes du premier étage sont alors obstruées et un deuxième étage est construit. Les réserves alimentaires sont désormais stockées au rez-de-chaussée et au premier étage, le deuxième étage servant de salle de réception, d'apparat.

Le château de Mayenne

Le château de Mayenne abrite un palais carolingien remarquablement conservé : aula, cellier et tour d'habitation sont encore visibles et en parfait état de conservation. La salle principale (aula) est rectangulaire et mesure 10,70 × 7,60 m et d'une hauteur de 10,50 m. À l'origine, cette salle était couverte d'un plancher de bois. À l'angle sud-ouest, attenant à la grande salle, une tour carrée de quatre mètres de côté dont trois des quatre niveaux subsistent à une hauteur de 14 m. Le cellier mis au jour à l'occasion de fouilles archéologiques menées entre 1996 et 2000, possède encore ses enduits d'origine. Une tourelle d'escalier, aujourd'hui disparue, des terrasses et une cour complétaient cet ensemble monumental.

Les maçonneries présentent des zones en arêtes de poissons (opus spicatum) et des assises de brique rudimentaires. La grande salle et la tour sont bien éclairées par des ouvertures à claveaux de brique formant des voussoirs simples ou redoublés. Le site est classé Site archéologique d'intérêt national. Le musée du château de Mayenne met en valeur cet ensemble monumental unique en Europe.

La villa de Germigny

La villa de Germigny-des-Prés est construite sous l'impulsion de l'évêque Théodulf d'Orléans, abbé de l'abbaye de Saint-Benoît-sur-Loire et fin lettré appelé par le roi des Francs Charlemagne pour faire renaître les études et les lettres. Sa date de construction est antérieure à 806 si l'on en croit une inscription de l'inauguration de l'église .

Elle est située sur un domaine appartenant à la communauté de l'abbaye de Saint-Benoît-sur-Loire. Elle comprend l'église avec à l'Ouest les bâtiments d'habitation et les dépendances. En 843 ou 844, les Grands du Royaume et les prélats tiennent les premiers États généraux français à Germigny[8], puis le roi des Francs Charles II le Chauve visite en 854 et 855 cette villa désignée sous le nom de palais royal dans les actes. Dans la première moitié du IXe siècle, un incendie endommage gravement le site et il ne reste plus que l'oratoire de Théodulf[9].

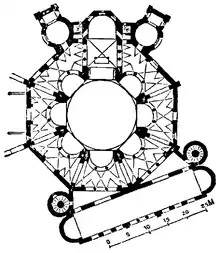

La chapelle palatine d'Aix-la-Chapelle

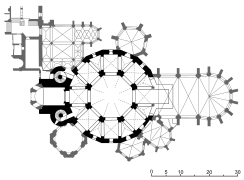

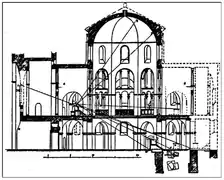

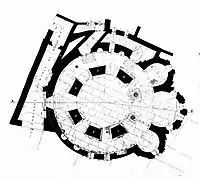

L'idée de bâtir un ensemble palatin important suit sans doute de peu celui de choisir Aix-la-Chapelle comme lieu de la résidence royale en 790. En 798, le gros œuvre de la chapelle palatine est terminé et elle s'intègre dans un ensemble homogène. L'architecte Eudes de Metz fait une œuvre originale et certains y voient des influences de Ravenne proche d'Aix dans sa conception d'ensemble ou encore Saints Serge et Baccus de Constantinople mais d'autres pensent qu'il a repris le plan habituel des chapelles palatines du VIIIe siècle[10]. En plus des exigences techniques, il a utilisé des tracés régulateurs et s'est laissé guider par les impératifs d'un symbolisme du chiffre.

L'octogone central a un diamètre de 16,54 m avec à l'ouest un porche de 12 m de longueur par 7,20 m de largeur et une saillie vers l'ouest de 3,50 m cantonnée de deux tourelles qui précèdent le corps de la chapelle. À la grande niche de 20,56 m de hauteur répondent à l'extrémité orientale de l'atrium deux niches latérales. Au rez-de-chaussée du massif occidental, un vestibule ouvert mène directement jusqu'à l'entrée. Cette porte donne sur un collatéral de 7,61 m de hauteur et le passage de 30,55 m de hauteur dans l'octogone central offre une impression difficilement oubliable. Le rez-de-chaussée presque autonome est constitué de huit arcades séparées du haut par une corniche en fort surplomb. Au-dessus, des colonnes de porphyre, marbre et granit ouvrent sur la tribune royale et au niveau du tambour, huit fenêtres hautes éclairent la coupole.

Sur le plan technique, l'architecte a réalisé une prouesse architecturale largement en avance sur son temps et que l'on retrouvera dans l'architecture normande à l'église Saint-Étienne de Caen et anglo-normane à la cathédrale de Durham, des arcs compartimentant les travées comme de véritables arcs-boutants intérieurs. Il met aussi en œuvre à la naissance de la coupole des tirants combinant chaînes de fer et poutres de chêne.

La position du trône de Charlemagne dans son contexte liturgique, symbolique et politique est déterminé par la vision de l'autel du Sauveur à l'Est, en dessous au rez-de-chaussée celui de la Vierge et plus à l'Est au fond du petit chœur rectangulaire celui de saint Pierre. Le roi se trouve, avec le Seigneur, surélevé dans la zone angélique. À son tour, il plie le genou devant la majesté du Christ qui le contemple acclamé par le Vieillard de l'Apocalypse depuis la coupole. Tout concourt à créer dans la chapelle palatine cette pyramide du pouvoir avec le rez-de-chaussée réservé à la suite, l'étage au souverain et au sommet de l'édifice le Christ[5] - [11].

Les imitations

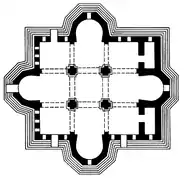

Le prestige de la chapelle palatine inspire de nombreuses imitations au cours des IXe siècle, Xe siècle et XIe siècle particulièrement en Lotharingie, sur le territoire de l'actuelle Belgique et de la Hollande.

Aix-la-Chapelle : 798 puis Saint-Riquier : 799, Zadar : 805, Fulda Saint-Michel : 822, Thionville : 830-840, Mettlach : 985-993, Bruges : 940-960, Muizen : 990, Liège Saint-Jean : 990, Cologne-Deutz : 1020, Nimège : 1024-1039, Goslar II Georgenberg : 1030, Ottmarsheim : 1030, Groningue : 1040-1050, Wimpfen : 1040-1050, Bamberg : 1020, Louvain : 1050.

L'édifice qui reprend le plus fidèlement la formule architecturale d'Air est l'église d'Ottmarsheim en Alsace. Le noyau octogonal reprend exactement celui d'Aix avec un déambulatoire hexagonal. L'abside orientale peut donner une bonne idée de celle d'Aix.

Deux autres édifices à plan centré de l'époque de Charlemagne passent pour être inspirés par la chapelle palatine : Saint-Donat de Zadar aux confins de l'empire et Germigny-des-Prés.

Ravenne l'influence

Ravenne l'influence Ravenne.

Ravenne.

Plan de la chapelle palatine

Plan de la chapelle palatine Coupe de la chapelle palatine

Coupe de la chapelle palatine Ottmarsheim La réplique

Ottmarsheim La réplique

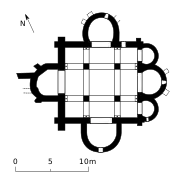

Oratoire de Germigny-des-Prés, Église Saint-Donat de Zadar

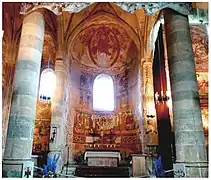

L’église de Germigny-des-Prés est construite sur sa villa sous l'impulsion de l'évêque Théodulf d'Orléans, abbé de l'abbaye de Saint-Benoît-sur-Loire et fin lettré appelé par le roi des Francs Charlemagne pour faire renaître les études et les lettres.

La date de construction de l'édifice est antérieure à 806 si l'on en croit une inscription de l'inauguration de l'église mais sûrement avant 818, année durant laquelle Théodulphe tombe en disgrâce et ses biens confisqués.

Cette villa est située sur un domaine appartenant à la communauté de l'abbaye de Saint-Benoît-sur-Loire. Elle comprend l'église avec à l'Ouest les bâtiments d'habitation et les dépendances. Construite à l'époque où Charlemagne fait élever la chapelle palatine d'Aix-la-Chapelle, cette construction incite Théodulf à ne rien négliger pour la sienne. Couverte de voûtes et magnifiquement décorée, elle passe pour incomparable en Neustrie.

Jusqu'au milieu du XIXe siècle, Germigny passe pour la plus ancienne église de France, mais après sa reconstruction sur le même emplacement par Juste Lisch entre 1867 et 1876, ne subsistent du monument original que des fondations enfouies dans le sol, une mosaïque célèbre et quelques pierres utilisées dans la construction neuve. Des chapiteaux et des fragments de stuc sont conservés au musée des Beaux-Arts d'Orléans.

Pour son oratoire de Germigny, Théodulf utilise le parti architectural en faveur deux à trois siècles plus tôt en Orient et certains comparent son plan avec celui des églises de Bagaran et Sainte-Etchmiadzin en Arménie[12] et avance le nom d'Eudes de Metz comme son architecte[13].

Il lui donne le plan le plus logique en Occident pour édifier une église voûtée. Au centre d'un carré de dix mètres environ, quatre piles déterminent un carré au-dessus duquel s'élève une tour centrale. Sur chaque face de l'oratoire de grandes absides au tracé outrepassé font saillie. Deux absidioles flanquent l'abside Ouest.

Sur le plan structurel, aux VIe et VIIe siècles dans les églises arméniennes de ce type, tout l'édifice est construit pour épauler la coupole mais à Germigny, elle est remplacée par une tour-lanterne au centre de l'oratoire avec peu d'efforts horizontaux à reprendre. Autour d'elle, les voûtes s'ordonnent comme dans une église d'Orient. Des voûtes en berceau épaulent la tour aux quatre points cardinaux et quatre petites coupoles plus basses couvrent les angles du carré. Plus près du sol, les culs-de-four des absides s'appuient sur les murs gouttereaux qui portent ces voûtes et permettent d'assurer la parfaite stabilité de la construction. Dès le IXe siècle, les murs sont épaulés par des contreforts pour renforcer cet édifice qui rayonne autour d'une tour centrale de seize mètres de hauteur.

Malgré les démolitions de 1867, les fouilles ont révélé sous le dallage actuel, à environ quarante centimètres, le sol de l'église du XVe siècle et 1,15 m sous le sol actuel, le dallage primitif. Cette différence de niveau a permis de mettre au jour les fondations des absides. L'abside Est qui porte la mosaïque est de l'époque de Théodulf. À l'Ouest, on retrouve les fondations d'une abside semi-circulaire visiblement remaniée en octogone avec un mur parallèle[14]. On peut y voir la loge de l'évêque comme celle de Charlemagne à la chapelle palatine d'Aix-la-Chapelle puis l'aménagement d'un porche[12].

L'église de Zadar consacrée en 805 fait partie d'un ensemble cathédrale érigé par l'évêque Donat au retour d'un synode tenu à Aix-la-Chapelle. La rotonde, un cylindre de 19,50 m de hauteur occupe la limite nord-est du forum. Elles comptent à l'est trois hautes absides sur un plan légèrement outrepassé. Du côté Ouest, un porche précède la rotonde sur toute la largeur rappelant plus celui de Ravenne que celui d'Aix. L'unique déambulatoire forme le soubassement d'une vaste tribune circulaire qui s'ébrase en sept niches circulaires qui répondent au Sud et au Nord aux absides orientales. À l'étage, les colonnes sont ornées de bases et de chapiteaux d'origine antique. Ainsi, à Zadar, le riche arsenal de l'architecture romane est autant ébauché qu'à la chapelle palatine d'Aix[5].

Germigny

Germigny Germigny

Germigny Zadar

Zadar Zadar

Zadar

Les groupes épiscopaux

.png.webp)

Les réformes religieuses et en particulier l'obligation pour les chanoines de résider auprès de l'évêque a entraîné la construction de nouveaux bâtiments. Aidés par les rois, ils ont transformé l'urbanisme de leurs villes et en bons aristocrates le confort de leur palais. Dès le milieu du VIIIe siècle, Chrodegang établit un cloître à côté de la cathédrale Saint-Étienne de Metz desservant la salle capitulaire, le réfectoire, le dortoir, des chambres réservées aux malades et plusieurs oratoires. Il est imité à Lyon en 798 par le bavarois Leidrade. À la même époque, l'évêque de Vienne fait construire près du groupe épiscopal formé de trois chapelles, une église pour les chanoines. En 817, Louis le Pieux aide l'évêque de Tournai à agrandir son cloître et celui du Mans à construire un quartier canonial avec des maisons, des bâtiments de fonction et deux hospices.

Il ne reste rien des nombreuses cathédrales construites à l'époque carolingienne, mais les fouilles permettent d'en retrouver les soubassement et de restituer les plans. La cathédrale de Cologne est commencée vers 800 avec un plan à doubles absides opposées, un vaste transept et une crypte occidentale rappelant les églises romaines. La cathédrale de Reims reprend le principe d'autel principal à l'Ouest comme Fulda et surtout Saint-Pierre du Vatican[3].

Des fouilles récentes à Thérouanne dans le Pas-de-Calais ont mis en évidence un groupe cathédrale du VIIe siècle ou du début VIIIe siècle avec le chevet d'une basilique carolingienne et, à une couche inférieure, deux basiliques à nef simple, juxtaposées et au Sud un édifice à plan central, probablement un baptistère[5] - [15].

Les monastères

Les grands monastères sont de véritables cités où on retrouve les caractères architecturaux des groupes épiscopaux. Les rois aident à l'aménagement des bâtiments abbatiaux et y nomment leurs enfants et leurs fidèles comme abbés.

Une des premières réalisation est Saint-Denis où sont enterrés les rois mérovingiens et Charles Martel. L'église terminée sous l'abbatiat de Fulrad en 775 a un chœur profond dont quelques éléments sont encore visibles dans la crypte de l'actuelle basilique. Charlemagne aide à la construction de Centula où son gendre Angilbert a 300 moines dans trois églises reliées par des galeries dessinées en triangle. L'église principale comporte deux parties surmontées de tours, dédiées à saint Riquier et au Sauveur. Le sanctuaire principal est à l'Ouest au-dessus d'une crypte contenant les reliques provenant de Jérusalem, et forme un westwerk ou massif occidental. À Fulda, les abbés reprennent l'exemple de Rome et construisent à l'Ouest de l'abbatiale un transept, une abside, un atrium, deux cryptes, dont celle de l'Ouest contenant les reliques est la principale.

La construction des cryptes doit être mise en relation avec le développement du culte des reliques, certains allant parfois jusqu'à voler celles de saints romains comme Marcellin et Pierre pour les placer dans l'église de Steinbach (de) à Michelstadt et la basilique de Seligenstadt. Pour les pays nouvellement convertis, les rois autorisent des transferts comme celles de saint Liboire du Mans vers l'église de Paderborn en Saxe. Entre 841 et 865, Conrad, abbé laïc, oncle de Charles le Chauve, fait construire l'abbatiale de Saint-Germain d'Auxerre. L'abbaye de Corvey[16] construite par Wala, cousin de Charlemagne, est agrandie en 867. Elle conserve son massif occidental.

L'accueil du roi dans les monastères se fait pour les offices dans la tribune du massif occidental comme à Aix. À l'abbaye de Lorsch, la porte triomphale peut servir de salle d'audience lors des visites royales et sur le plan de Saint-Gall on a prévu un appartement pour l'empereur et une hôtellerie pour les visiteurs de marque[3].

L'abbatiale de Saint-Denis

Au milieu du VIIIe siècle l'activité architecturale a produit un chef-d'œuvre assez monumental, l'abbatiale de Saint-Denis. La première pierre est posée en 754 avec la consécration en 775. L'église de Fulrad a une nef de 36 m de longueur par 22,40 m de largeur avec probablement neuf travées, des bas-côtés de 5,20 m de largeur, une croisée du transept de 10 m au carré faisant partie d'un transept de 28 m saillant seulement de 9 m de la nef. Le chœur profond à sept pans encore visibles dans la crypte actuelle avait une crypte annulaire. À l'extrémité ouest, la petite contre-abside ouvre peut-être la longue série de celles que l'on retrouve au nord des Alpes.

L'influence de l'Italie et surtout de Rome est évidente comme les formes d'un monument visité par l'abbé de Saint-Denis en 751, l'abbaye d'Agaune[5].

Agaune, Romainmôtier, Müstair, Mistail, Disentis

Les églises carolingiennes en Suisse et en Italie alpine sont caractérisées par des absides triplées ouvrant sur une large nef. Elles sont toutes datables des environs de 800.

La basilique carolingienne d'Agaune succède à un modeste édifice avec une abside polygonale du début du Ve siècle et à deux basiliques du VIe siècle. L'édifice du VIIIe siècle a trois nefs, des absides confrontées avec des anneaux circulaires aboutissant au reliquaire de la confession. Les reliques de saint Maurice déposées dans l'abside Est furent transférées dans celle de l'Ouest. Cette tendance d'occidentalisation des églises carolingiennes s'amplifiera au début du IXe siècle surtout dans les parties est et sud du Royaume.

En 753, le pape Étienne II consacre l'autel de la nouvelle abbatiale de Romainmôtier qui ne fait que reprendre en plus grand le schéma de l'édifice du VIIe siècle, une nef simple augmentée de deux éléments carrés et une abside imitant en plus grand celle de la précédente église. L'abbatiale de Müstair conserve des fresques carolingiennes et parfois romanes. On retrouve des absides triplées dans l'église de Mistail et l'abbaye de Disentis présente deux plans d'absides triplées dont le premier est conservé dans son élévation entière, mais incorporé dans une reconstruction du XIXe siècle.

Si l'abbatiale de Romainmôtier n'a pas de crypte, celle-ci ne tarde pas à apparaître dans les régions alpestres proches de l'Italie et celle de l'abbatiale Saint-Lucius de Coire est très originale. Une salle rectangulaire légèrement enterrée donne accès à un couloir semi-circulaire donnant accès aux reliques juste au-dessous de l'autel.

Müstair abside Nord

Müstair abside Nord

Abbaye de Lorsch

Vers 760 est fondée l'abbaye de Lorsch qui marque une progression dans la monumentalité commencée à Saint-Denis. Elle est confiée à Chrodegang évêque de Metz. À l'intérieur d'une enceinte close de 25 000 m2, sur un axe ouest-est de 200 m de longueur se succède le grand atrium avec le Torhalle toujours debout, un puissant westwerk ou massif occidental avec une chapelle haute dédiée à saint Michel, un petit atrium et une basilique à trois nefs avec un transept et un chœur oriental de forme rectangulaire. Le palais abbatial est à l'Est près d'une des quatre portes de l'abbaye.

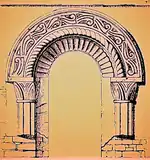

En 876, on y ajoute à l'Est une crypte, mausolée des carolingiens germaniques et au Sud de l'église un cloître. De cet ensemble monastique il reste le Torhalle, une des pièces maîtresses de l'architecture carolingienne. De taille modeste 9,76 m de longueur par 6,09 de largeur, un triple passage sous de beaux arcs supporte à l'étage une petite chapelle au décor ionique. On y accède par deux escaliers.

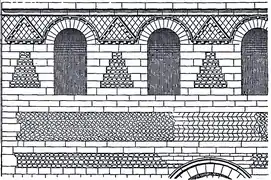

Un opus reticulatum d'un grand raffinement recouvre les façades avec un motif carré qui passe au losange dessinant des croix puis à l'hexagone. Des pilastres à chapiteaux composites ioniques rares à cette époque carolingienne rythment cette surface[5].

Il existe un rapport stylistique entre ce décor du Torhalle de Lorsch, la crypte Saint-Paul de Jouarre et les églises du XIe siècle de la basse vallée de la Loire. Le lien historique semble en être Robert le Fort originaire de Lorsch et nommé en 853 par le roi Charles II le Chauve missus dominicus pour ces régions[17].

Détail du décor de la Torhalle de Lorsch

Détail du décor de la Torhalle de Lorsch Détail de la crypte de Jouarre

Détail de la crypte de Jouarre

Centula - Abbaye de Saint-Riquier

.png.webp)

La construction du monastère de Centula aujourd'hui Saint-Riquier est en grande partie réalisée avec l'aide financière de Charlemagne et son gendre Angilbert en est l'abbé laïc. Les travaux de construction sont entrepris entre 790 et 799. Le monastère a trois églises reliées par des galeries dont la principale est surmontée de tours dédiées à saint Riquier et au Sauveur. Le sanctuaire principal est installé à l'Ouest et forme un westwerk ou massif occidental.

Des textes du IXe siècle nous donnent un état des biens en 831 et le règlement liturgique de l'abbaye. Pour l'office, les moines se répartissent près des deux sanctuaires opposés et leurs chants alternés remplissent l'église. De plus, Angelbert a prévu des processions aux douze autels répartis dans l'abbatiale. Lors des grandes fêtes, il organise des processions qui se rendent aux deux autres églises avec la participation des habitants des sept villages groupés autour du monastère. La symbolique du chiffre sept liée à cette liturgie stationale qui se pratique à Rome à l'époque est adoptée en fonction des sept dons du Saint-Esprit. L'ensemble des bâtiments abbatiaux forme en quelque sorte une Rome en miniature et tout est prévu pour la réalisation d'un programme liturgique[3].

Aux pointes d'un triangle dont l'axe nord-sud mesure au moins 300 mètres, on trouve au nord l'abbatiale au double vocable du Sauveur et de saint Riquier, à l'Est la petite église Saint-Benoît réservée uniquement à la communauté monastique et au Sud-Ouest l'église Sainte-Marie-et-tous-les-Apôtres. Des portiques à arcades relient les trois édifices. La nef est accompagnée de bas-côtés assez larges avec trois autels au Nord et au Sud, dans le vaisseau principal deux autels sont dédiés à saint Denis et à la Sainte-Croix. Dans le chœur l'autel de saint Riquier sert chaque jour lors des processions matinales et vespérales des moines. Lors de certaines pérégrinations liturgiques, des stations devant des images de stuc sont faites devant la Nativité, la Résurrection, la Passion et la Résurrection du Christ. Dans l'abside, douze reliquaires conservent les reliques des Apôtres et un treizième celles de saint Riquier. Carol Heitz fait un rapprochement sur l'organisation de l'abbatiale de Saint-Riquier avec celle du Saint-Sépulcre de Jérusalem[18] - [5].

L'antéglise

L'antéglise, terme qui se déclinera en westwerk, massif occidental, église-porche, galilée est accessible dans l'axe principal Ouest-Est. Le porche a au rez-de-chaussée une crypte où est exposée le reliquaire majeur de l'abbaye qui contient 25 reliques des Lieux Saints, un résumé de la vie du Christ. Au-dessus de ce vaste hall composé de piliers et de colonnes, il y a un trône du Sauveur c'est-à-dire un autel voué au Christ. Ce lieu sert les jours de Pâques au rassemblement de la communauté monastique et des tribunes reçoivent la chorale. Certains voient à la place du trône du Sauveur celui de l'empereur ou du roi.

On peut imaginer l'antéglise de Saint-Riquier grâce au westwerk de l'abbaye de Corvey conservé dans un état surprenant et aux tribunes latérales de Notre-Dame de Jumièges au XIe siècle, disposition qui est à l'origine des transepts normands.

Architecture et programme liturgique

Le cadre architectural s'adapte à un programme liturgique précis, élaboré spécialement pour l'abbaye par Angelbert qui fait une large place aux processions, quotidienne comme exceptionnelles et à l'amour de l'époque pour le symbolisme qui y trouve sa pleine expression. L'autonomie de l'église du Sauveur est tout particulièrement exigée pour certains jours de fêtes et on retrouve cette prééminence à Jérusalem. Encore des siècles plus tard, les puissantes antéglises de Bourgogne, Tournus, Romainmôtier, mais aussi les galilées clunisiennes ou les églises-porches de la Loire, du Poitou, du Limousin trouvent à Saint-Riquier leur sources.

La vitalité de cette forme est étonnante, fidèle à son concept premier jusqu'au XIIe siècle et même au-delà où elle modèle certaines façades romanes. Les églises alsaciennes de : Marmoutier, Lautenbach et Sélestat maintiennent encore vers 1150 une forme de westwerk à peine atrophié. La silhouette triforme des tours-façades des églises fortifiées de Thiérache, Prisces, Burelles, Saint-Algis, Englancourt, Plomion, Gronard... encore plus tardives en gardent également l'empreinte[19].

À partir de Saint-Riquier, la recherche délibérée de monumentalité s'impose pour impressionner les foules et évoquer les joies célestes par la voie du sentiment esthétique. L'architecture, le décor raffiné, la liturgie chorégraphiée laisse pressentir aux foules les joies de la vie céleste. L'arrière-plan symbolique est puisé pour une large part dans l'Apocalypse qui crée le pont entre Dieu et l'Éternité[5] - [20] - [21] - [22].

Église fortifiée de Gronard

Église fortifiée de Gronard

Fulda

À la fin du règne de Charlemagne et au début de celui de Louis le Pieux, un important changement s'annonce avec saint Benoît d'Aniane et le concile d'Inden-Aix-la-Chapelle en 816-817.

Abbatiale de Fulda

Fondé en 744, l'abbaye de Fulda reçoit une première église et une nouvelle basilique terminée en 819. Puis un cloître est construit à l'Ouest et une imitation du Saint-Sépulcre de Jérusalem : la rotonde cimétériale Saint-Michel. Les travaux sont achevés entre 822 et 842.

Le « temple » oriental comporte une grande abside circulaire avec un paradis s'ouvrant vers l'Est par un porche à portail triple flanqué plus tard par deux tours. Le « temple » occidental est constitué par le grand transept romain avec la même longueur que celle du transept de Rome, et par son abside occidentale. Deux cryptes-halles sont ensuite créées sous les deux absides. La nef a avec ses collatéraux 33,40 m de largeur et environ 100 m de longueur.

L'abbatiale de Fulda est encore comme celle de l'abbaye de Saint-Riquier un bâtiment bipolaire. Elle n'est plus orientée mais résolution occidentée à la manière des basiliques romaines Saint-Jean de Latran et la Saint-Pierre. Le westwerk qui n'a plus de raison d'être est remplacé par le vaste hémicycle de l'abside occidentale qui s'ouvre comme dans les basiliques paléo-chrétiennes directement sur le transept. Les deux croisillons du transept comportaient probablement des tribunes.

La faveur dont jouit ce type d'église occidentée égale presque celle de l'antéglise. Quatre siècles plus tard, en 1258, une contre-abside monumentale est consacrée à la cathédrale de Worms. En plus des cathédrales de Verdun et de Besançon de souche carolingienne, celle de Nevers est aussi dotée d'un grand transept occidental avec une abside profonde sur une crypte-halle.

Rotonde Saint-Michel

Peu après la basilique une rotonde cymeterium est construite avec une dédicace qui précise qu'elle est bâtie comme celle du tombeau du Christ pour que le Sauveur vienne en aide aux moines lors du Jugement dernier.

Une crypte à noyau circulaire repose sur une seule colonne centrale, surmontée d'un chapiteau ionique. Dans le déambulatoire se trouvent des tombes. La rotonde supérieure se compose d'une plate-forme centrale ronde, délimitée par huit colonnes dont quatre chapiteaux sont de l'époque carolingienne[5].

Rotonde supérieure de Saint-Michel

Rotonde supérieure de Saint-Michel Crypte de Saint-Michel

Crypte de Saint-Michel

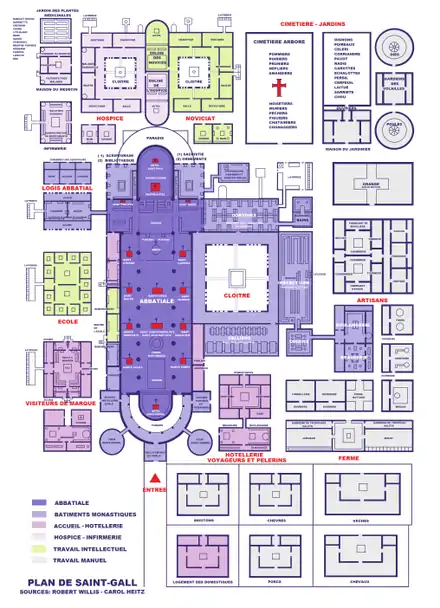

Plan de Saint-Gall

Le plan carolingien de Saint-Gall est le plus ancien dessin d'architecture d'Occident qui nous ait été transmis et il constitue de ce fait un monument important de la culture européenne.

Sur cinq feuilles de parchemin se trouve le plan original d'une abbaye avec 52 édifices, 333 notes explicatives en latin et une note de dédicace. Il est réalisé à l'abbaye de Reichenau pour Gozbert de Saint-Gall (819- vers 827-830)[23].

C'est un plan schématique destiné à la construction de l'abbaye de Saint-Gall dirigé par l'abbé Gozbert de 816 à 837. Il comprend tout ce qui compose un couvent mais sans se soucier du terrain, avec de nombreuses indications et des rabattements des élévations des arcades du cloître et du logis abbatial.

Ce qui caractérise le plan de Saint-Gall est le quartier central avec l'abbatiale et la clôture monastique. L'église semble respecter des tracés régulateurs avec des espaces carrés se répétant dans la croisée, le chœur, les bras du transept et plusieurs fois dans la nef. Ce principe se retrouve deux siècles plus tard dans les églises romanes d'Allemagne comme les absides opposées si typiques de ce pays. Ce plan de Saint-Gall semble donc contenir les germes de l'art futur même si les deux tours isolées du corps de l'église restent archaïques. D'après les textes, les travaux d'exécution de l'abbatiale de Saint-Gall ne respectent pas les absides opposées qui ne permettent pas une entrée monumentale dans l'axe de l'édifice mais adopte la solution de la même époque réalisé à l'abbaye de Saint-Riquier où pour la première fois, le sanctuaire occidental est transporté à l'étage et ménage une crypte de plain-pied pour l'accès des visiteurs[24].

L'organisation du monastère

Le plan de Saint-Gall dessiné après le concile d'Aix-la-Chapelle de 817 est prévu pour la prière, le travail manuel et intellectuel, la réception des hôtes, le soin des malades suivant des règlements monastiques dignes de ceux que les rois prévoient pour leurs propres domaines[3]. Cet agencement apparaît tellement établi qu'il doit être le fruit d'une évolution sur plusieurs décennies. La formule consignée sur le plan de Saint-Gall est devenue une formule type que l'on retrouve à Fontenay vers 1140, en Poitou à la fin du XIe siècle et au début du XIIe siècle. La transmission est assurée par Cluny, dont le cloître du début du XIe siècle s'aligne de près aux prescriptions du plan.

Toutes les constructions s'ordonnent autour de l'église, lieu de prière. C'est un édifice monumental de plus de cent mètres de longueur, pourvu de deux absides opposées avec une prédominance pour le chevet oriental. Il est doté d'une des premières cryptes-halles carolingiennes abritant le sarcophage de saint Gall et d'un transept. L'église innove sur deux points importants : un module précis de 40 pieds sur 40, dimensions du carré central du transept et auquel toutes les données numériques du plan obéissent. Ce chiffre 40 symbolise la patience et la pénitence. L'autre donnée importante est celle de l'abside occidentale, vouée à saint-Pierre qui prend la place du westwerk de la plupart des grandes églises carolingienne. Cette disparition coïncide avec l'affaiblissement du pouvoir royal et du vocable qui lui est le plus souvent associé, celui du Sauveur[5].

Au Sud de l'abbatiale, autour d'un cloître composé d'arcades, on trouve les dortoirs et chauffoirs directement reliés au transept avec un accès facile pour les offices de nuit; parallèle à l'église, le réfectoire avec la place du lecteur et la table des invités ; à l'Ouest la cuisine et les lieux de stockage de l'alimentation. Au nord de l'église le logis abbatial est indépendant et on note la présence d'une écurie contiguë pour se protéger du vol des chevaux. L'école est composée de salles de cours en commun et d'une série de petites pièces pour un travail plus individuel. Le scriptorium et la bibliothèque sont dans la clôture monastique. De part et d'autre de l'abbatiale l'accueil des visiteurs est largement différencié avec une hôtellerie pour les hôtes de marques et celle des voyageurs et des pèlerins plus pauvres. La périphérie est réservée au noviciat, l'infirmerie et l'hospice pour les vieux religieux, la maison du médecin avec isolement des malades contagieux, le jardin des plantes médicinales, le cimetière arboré avec des arbres à fruits, le potager, la ferme et l'élevage de poules et canards, une maison des artisans avec tous les spécialistes et même un orfèvre pour les ornements du culte et peut-être un commerce, le moulin, les brasseries, les boulangeries et toutes les annexes de fonctionnement utiles au monastère. Il y a quatre salles de bains réservées à l'abbé, aux moines, aux novices et aux malades traités à l'infirmerie. Les pièces sont vastes et chauffées au moyen d'hypocaustes et de cheminées[25].

Reichenau

L'île monastique de Reichenau, située sur le lac de Constance avec ses trois églises médiévales : Mittelzell, Oberzell et Niederzell conservant des éléments d'architecture carolingienne, ottonienne et salienne est significative dans l'histoire de l'architecture[26].

Mittelzell

L'abbatiale de l'abbaye de Reichenau-Mittelzell fondée en 724 connaît une constante progression jusqu'en 1048. La première église longue de 21 m et large de 7,50 m voit en 746 sa nef unique considérablement allongée et pratiquement doublée (15,50 m + 15,50 m) pour un nouvel édifice qui chœur et narthex compris mesure près de 43 mètres de longueur.

L'évêque de Bâle Heito qui est aussi abbé de Reichenau entreprend la construction entre 799 et 816 de l'édifice suivant, à triple nef, transept et chœur profond. Le module carré de la croisée du transept de 11,14 m de côté sert de tracé régulateur dans toutes les directions de l'église comme indiqué sur le plan de Saint-Gall. On trouve une alternance des supports: piliers et colonnes dans la nef, le chœur principal est constitué d'absides jumelles ouvrant sur la même travée centrale ce qui est très rare. Cette nouvelle abbatiale a pratiquement la même longueur que la précédente mais son envergure avec un transept de 29,35 m de longueur, une largeur de la nef, bas-côtés compris de 20,12 m est beaucoup plus importante et se reflète partiellement dans l'église actuelle.

Le successeur de l'évêque Heito, l'abbé Erlebald (823-838) continue l'église vers l'Ouest avec la construction d'un westwerk dont la puissante tour carrée a pour support une travée centrale de 10,60 m de longueur par 7,65 m de largeur. À la fin du IXe siècle, un chœur carré et un large transept occidental, équivalent au chevet opposé vient remplacer l'antéglise. Le mur Est du weswerk est conservé pour séparer le sanctuaire des fidèles extérieurs. Vers 925, une chapelle ronde est construite à l'Est des absides jumelles pour recevoir des reliques du Précieux Sang. En 988, l'église est agrandie et transformée mais un incendie l'anéantit en 1006. L'abbé Bernon (1008-1048) reconstruit l'actuel transept occidental.

Cette abbatiale de sa fondation en 724 jusqu'en 1048 est constamment rénovée suivant les principaux courants architecturaux. Située au centre de ce creuset de civilisation chrétienne, Mittelzell constitue un monument d'une richesse peu commune.

Oberzell

Une autre église de l'île de Reichenau, Oberzell respecte les enseignements du plan de Saint-Gall. La petite crypte-halle est destinée à recevoir les reliques de Saint-Georges en 896 et elle semble si intimement liée au chœur qu'elle est probablement l'œuvre de Heito III (888-913). Entre 1060 et 1080, un narthex est accolé à l'abside occidentale et les fresques du Jugement dernier et de la Crucifixion sont peintes dans une niche.

Niederzell

Dans la partie orientale de l'île de Reichenau, des fouilles sous l'église actuelle de Niederzell ont révélé un édifice à nef unique avec une abside semi-circulaire presque outrepassée fondée en 799 par Egino, ancien évêque de Vérone[5].

Nef et abside occidentale de, Mittelzell

Nef et abside occidentale de, Mittelzell

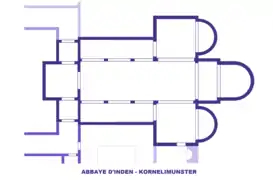

Inden

L'abbaye d'Inden fondée par Benoît d'Aniane près du palais d'Aix-la-Chapelle pour servir à l'empereur Louis le Pieux de lieu de repos est consacré en l'honneur du saint Sauveur en 817 juste avant le grand synode impérial[27]. Cette abbatiale est sous l'édifice actuel. L'organisation de son plan est clair et strict. D'une longueur totale de 26,03 m, sa nef plus large que longue (10,70 x 9,22) à trois vaisseaux dont celui du milieu s'ouvre par trois arcades sur les bas-côtés. À l'Ouest précédant la nef, un porche est divisé en trois parties avec celle du milieu faisant saillie. La façade donne sur un atrium bordé de constructions dont une chapelle rectangulaire de 6,05 m de longueur par 2,10 m de largeur. Certain l'attribue à un martyrium. Le chevet conçu avec un tracé régulateur à partir du carré parfait de la croisée du transept qui se répercute dans la travée droite du chœur et l'entrecolonnement de la nef a une abside centrale semi-circulaire et deux absides latérales plus plates.

Ce chevet de forme presque romane avec ses trois absides réparties sur la largeur totale du bâtiment, les proportion générales et le tracé régulateur à base carré font de cette église un type imité par la suite à Ligugé en Poitou, Neustadt am Main et surtout dans les basiliques de Franconie.

Steinbach

En 827, Éginhard fait construire à la place de la petite église en bois de 815, un édifice en pierre à trois nefs avec un transept et trois absides. À l'ouest elle possède un porche en trois parties identique à celui d'Inden. Les dimensions sont modestes, la nef a une longueur de 1,30 m par 7,30 m de largeur plus une travée de 5,00 m précédant l'abside centrale. L'élément le plus intéressant est la grande crypte cruciforme qui se ramifie sous plus de la moitié de l'église. Un couloir transversal voûté en berceau parcourt le transept du Nord au Sud esquissant deux nouvelles croix aux extrémités.

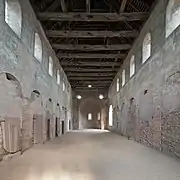

Seligenstadt

Les reliques des saints Marcellin et Pierre placées dans la crypte de Steinbach ayant montré des signes de mécontentement, Eginhard leur fait construire entre 830 et 840 une belle basilique à Seligenstadt avec une crypte annulaire identique aux cryptes romaines. Débarrassée des ajouts baroques en 1955, elle offre l'intérieur une parfaite image d'une basilique carolingienne postconciliaire. Les proportions de la nef sont vitruvienne (33,16 x 20,08) comme Fulda et Höchst et le transept (29,60 x 9,16) obéit au tracé régulateur quadrangulaire devenu l'habitude au deuxième quart du IXe siècle[5].

Nef de Steinbach

Nef de Steinbach Plan de Steinbach

Plan de Steinbach

Le développement des cryptes

Le IXe siècle est particulièrement inventif dans le domaine des cryptes, poussée par le progrès des dévotions et en particulier celui du culte des reliques. Il en résulte au chevet des églises de profonds bouleversements. C'est à l'époque carolingienne que s'élabore une nouveauté qui va être essentielle et qui va être à l'origine des déambulatoires à chapelles rayonnantes que l'on rencontre dans les grands édifices romans et gothiques.

Le point de départ est la crypte de Saint-Pierre de Rome et la naissance des cryptes liturgiques à la fin du VIe siècle. On rehausse le presbyterium et on place l'autel au-dessus de la tombe du saint. Une circulation périphérique permet de voir et même de toucher l'élément saint. Ce type de crypte annulaire se développe rapidement en Italie et l'exemple le plus ancien de France est la crypte de la basilique Saint-Denis définie par le concepteur du bâtiment sous Charlemagne. Le système évolue et en 816-817, dans la crypte de Saint-Médard de Soissons, un grand couloir avec deux accès latéraux distribue trois chapelles centrales et deux chapelles aux extrémités[28].

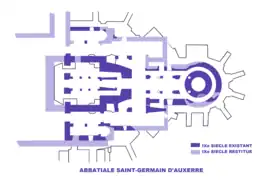

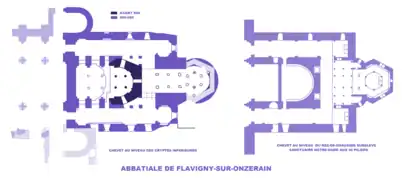

L'agrandissement progressif du chevet que l'on constate à Saint-Philbert-de-Grand-Lieu peut se mesurer dans deux églises de Bourgogne, les abbayes de Saint-Germain d'Auxerre et de Flavigny-sur-Ozerain qui sont les témoins les plus importants de l'architecture carolingienne de cette région. Un chœur au départ simple est amplifié et reçoit même une rotonde, l'abbatiale d'Auxerre précédant celle de Flavigny datable de 864[29].

Saint-Philbert-de-Grand-Lieu

L'abbatiale de Saint-Philbert-de-Grand-Lieu est l'exemple qui reflète le mieux l'architecture de l'époque de Louis le Pieux en France. De la première église à trois nefs bâtie entre 814 et 819 il reste le carré du transept, une partie des deux croisillons et un fragment du collatéral Nord. En 836, les reliques de saint Philbert y sont transportées et d'importants travaux sont entrepris pour les accueillir. Le chœur actuel et la crypte appartiennent à ce remaniement. La façade est reculée vers l'Ouest et on rase le chœur de 819 jusqu'aux fondations pour le remplacer un par ensemble beaucoup plus vaste. Les absides du transept laissent la place à de vastes chapelles latérales. Devant la longue travée rectangulaire du chœur on construit une abside semi-circulaire assez profonde sous laquelle on place la crypte. Des couloirs viennent longer au Nord et au Sud le massif contenant le couloir transversal de la crypte. Le couloir central est dotés de trois chapelles dont les deux latérales se ferment en hémicycle. Cette disposition semble être la source des mêmes dispositions à l'abbaye de Corvey et à l'église Notre-Dame d'Halberstadt. Au début du XIe siècle, la nef est refaite avec ses gros puissants piliers cruciformes[30] - [31] - [32] - [33].

.jpg.webp) Le chœur et la crypte de Saint-Philbert-de-Grand-Lieu

Le chœur et la crypte de Saint-Philbert-de-Grand-Lieu.jpg.webp) Le sarcophage de saint Philibert.

Le sarcophage de saint Philibert..jpg.webp) L'entrée de la crypte.

L'entrée de la crypte.

Auxerre et Flavigny-sur-Ozerain

Saint-Germain d'Auxerre

Les cryptes de Saint-Germain d'Auxerre sont construites entre 841 et 859 autour d'une confession mérovingienne ou carolingienne qui demeure le centre de gravité de l'abbatiale. Ses nefs se terminent à l'Ouest par trois arcades donnant sur une abside primitivement à pans coupés. Au centre, une fenestrelle permet un passage visuel avec l'église haute. C'est là qu'en 859 est déposé le sarcophage de saint Germain. La nef de la confession de 8,20 m de longueur par 7,20 m de largeur est couverte de trois berceaux, soutenues par des architraves de chêne soutenues par quatre colonnes gallo-romaines.

Vers l'Est, deux couloirs carolingiens rejoignent le couloir extérieur. Un autel permet au prêtre d'officier à l'envers, vers l'occident et le tombeau du saint. Les couloirs latéraux sont bordés de chapelles dont la première au Nord garde son décor peint. Un passage de trois travées à collatéraux relie la partie occidentale de la crypte à une rotonde située à l'Est.

Après la construction des cryptes, l'église carolingienne reçoit une avant-nef du type église-porche sans crypte.

Flavigny-sur-Ozerain

L'évolution du chevet de Saint-Germain d'Auxerre trouve son parallèle à l'abbatiale de Flavigny-sur-Ozerain. Le noyau de la crypte, la petite salle demi-circulaire sous l'abside principale peut être datée entre 755 et 787 mais la crypte et ses chapiteaux sont du milieu du IXe siècle. Comme à Auxerre, le même dispositif vient enrobé au Nord, au Sud et à l'Est, le nouveau chevet. En 878, le pape consacre sept autels répartis sur les cryptae inferiores et superiores car à Flavigny, il y a un double circuit liturgique. Les crytae inferiores sont exactement conçues comme celle d'Auxerre. À Flavigny, la similitude du plan des étages supérieur et inférieur est saisissant. Les cryptae superior de Flavigny se trouvent décalées en hauteur par rapport au chœur principal, solution que l'on retrouve un bon siècle plus tard à l'abbaye Saint-Bénigne de Dijon[5] - [34].

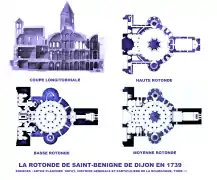

Saint-Bénigne de Dijon

Le double circuit liturgique ainsi créé ne constitue pas le dernier mot dans l'agencement désormais de plus en plus compliqué des chevets orientaux. À l'époque romane et à la pointe de ses solutions carolingiennes, Guillaume de Volpiano construit entre 1002 et 1018 l'église Saint-Bénigne de Dijon. C'est un résumé hypertrophié des solutions carolingiennes avec la construction d'un troisième niveau sur toute la longueur du parcours liturgique. La rotonde Saint-Marie est composée d'une crypte en rez-de-chaussée puis en position légèrement surélevée, le niveau principal, celui de la liturgie et des processions quotidiennes et enfin des tribunes qui aboutissent à l'extrémité Est de la rotonde, à la chapelle saint Michel, logée comme il se doit dans le lieu le plus élevé de l'église. La circulation est périphérique autour du tombeau et de l'autel et dessert des chapelles orientées.

On est dans une préformulation du déambulatoire à chapelles rayonnantes qui à la même époque est en cours de construction à Tournus et à la charnière de l'élaboration de tous les problèmes de circulation élaborés et proposés à l'époque carolingienne qui sont intégrés non plus comme des éléments séparés et juxtaposés mais dans un ensemble architectural qui fait complètement partie du bâtiment où tout concours à son équilibre. L'époque romane a synthétisé les éléments carolingiens mais de l'église consacrée en 882 il ne reste que des massifs de fondations[5] - [28].

Cryptes de la Cathédrale Saint-Bénigne de Dijon

Cryptes de la Cathédrale Saint-Bénigne de Dijon

Du carolingien au roman

.JPG.webp)

Le passage du carolingien au roman est controversé. Certains auteurs admettent le principe d'une phase de préfiguration et de création de l'art roman de 980 à 1060 et d'explosion et de maturité de 1060 à 1140. D'autres pensent que la transition entre l'art carolingien et les évolutions romanes des XIe siècle et XIIe siècle reprend les composantes majeures des chevets, parties occidentales, nef avec les articulations de son couvrement et de ses supports, la plastique murale extérieures carolingiennes[35].

Une analyse de l'architecture carolingienne tardive se heurte au manque de dates, de preuves, dû aux circonstances précaires de l'époque mais il est largement prouvé qu'après les incursions normandes à l'Ouest et hongroises à l'Est, nos régions ne sont pas restées inactives.

Le début de l'évolution majeure du chevet lié à l'apparition du déambulatoire absidial à chapelles rayonnantes reste incertain. Ceux de Saint-Philbert-de-Grand-Lieu, Auxerre et de Flavigny constituent sans doute les préliminaires de cette évolution. La crypte de la cathédrale de Clermont-Ferrand avec son déambulatoire donnant sur des chapelles rayonnantes sur plan rectangulaire semble l'exemple le plus ancien. À Thérouanne, au-dessus du groupe cathédral des VIIe siècle, VIIIe siècle, le chevet de l'église avec son chœur polygonal entouré d'un déambulatoire qui s'ouvre sur trois chapelles rayonnantes de plan carré peut être daté du Xe siècle.

On trouve dans l'Ouest de la France, dans le cadre d'une vie renaissante un bon nombre d'églises construites avec peu de moyens, souvent une seule nef, pas de narthex, d'antéglise et peu de tours. Saint-Pierre-les-Églises près de Chinon illustre bien cet aspect d'un art déjà préroman et conserve des fresques. À Saint-Mexme de Chinon, un bas-relief montre une crucifixion préromane dans le style de la fresque de Saint-Pierre-les-Églises. Avec l'église tourangelle de Cravant-les-Côteaux, celle de Saint-Généroux qui lui ressemble dans sa construction, a toujours été considérée comme carolingienne bien que sa datation ne repose sur aucun texte. En Bourgogne, on peut citer le chevet de Cluny II comme traduction rustique de celui de Flavigny et l'église Saint-Vorles de Chatillon-sur-Seine qui résume bien l'art carolingien finissant. Les fouilles de la Basse-œuvre de Beauvais érigée de 987 à 998 ont mis au jour une nef à collatéraux, un narthex de faible profondeur et un petit édifice pourvu d'une abside demi-circulaire dont les caractéristiques techniques sont carolingiennes[5].

L'architecture et son décor

Les sculpteurs de l'époque carolingienne sont les seuls à savoir reproduire avec exactitude et vérité un chapiteau et une frise de l'époque classique. Ces réussites extraordinaires font plus honneur à l'habileté de l'artiste carolingien qu'à sa sensibilité et son imagination, mais elle lui donne une place particulière dans la psychologie de l'art. Après lui, pendant plusieurs siècles on se montrera incapable en Occident de copier correctement un modèle[25].

Les églises carolingiennes sont richement décorées de revêtements de marbre et de stucs, de chapiteaux et de balustrades sculptés. On réemploie des colonnes et des chapiteaux venus d'Italie ou de Provence car les carrières pyrénéennes sont dévastées par les guerres. Les chancels qui limitent le chœur des moines ou des chanoines et les ambons, chaires de pierre placés face aux fidèles se prêtent particulièrement aux sculptures monumentales avec des décors d'entrelacs[36], d'hélices et de pampres. Des chapiteaux de pierre et des chancels sont retrouvés à Saint-Denis, Saint-Pierre-les-Nonnains à Metz et à Cheminot dans les ruines d'un monastère fondé par Charlemagne. Des centaines de dalles sculptées de la fin du VIIIe siècle et du début du IXe siècle sont retrouvées en Italie du Nord, en Suisse et en Autriche.

La pose de nouveaux chancels fait certainement partie de la grande œuvre de rénovation des sanctuaires prescrites par le pouvoir[3].

Le chancel de l'église Saint-Pierre-aux-Nonnains

Metz possède trente-sept morceaux du chancel de l'église Saint-Pierre-aux-Nonnains, ancienne basilique civile transformée en église de moniales. L'installation du chancel doit se situer au temps de l'évêque de Metz de 742 à 766 Chrodegang, chancelier de Pépin le Bref. Des motifs d'origine paléo-chrétienne, corne d'abondance, arbre de vie, architectures symboliques alternent avec une gamme plus barbare qui se manifeste par de nombreux entrelacs de serpents. La plaque montrant de face le Christ porteur de l'Eucharistie s'apparente à l'art lombard de l'époque ce qui prouve que les liens avec l'Italie s'étendaient aussi au domaine de l'art[5].

D'autres éléments de chancels et de ciborium de la même époque de Chrodegang ont été retrouvés dans la cathédrale Saint-Étienne de Metz[37].

Chancel de Saint-Pierre-aux-Nonnains

Chancel de Saint-Pierre-aux-Nonnains Le Christ avec l'Eucharistie

Le Christ avec l'Eucharistie Arcade et chapiteau

Arcade et chapiteau Arbre de vie

Arbre de vie

Le stuc

La période carolingienne est la grande période des stucs mais il reste peu d'exemples conservés de ce décor économique, rapide mais fragile. Il est associé dans des ensembles monumentaux à la peinture murale dans des compositions d'une grande richesse et d'une grande virtuosité.

À Germigny, Fleury et Metz, ils sont étonnamment proches de leurs antécédents paléo-chrétiens. À l'abbaye Saint-Germain d'Auxerre, le stuc se substitue à un des chapiteaux de la salle centrale de la crypte. Les célèbres ensembles de l'oratoire San Benedetto de Malles-Venosta (it) et du westwerk de Corvey avec ses grands personnages accusent la dimension monumentale de ces décors associés à la peinture murale à l'instar de Santa-Maria in Valle de Cividale sommet de l'art du stuc lombard.

Eugène Viollet-le-Duc dans son Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe siècle au XVIe siècle illustre son article stuc par un exemple pris dans la tour de Germigny-des-Prés[38]. S'il ne reste après la démolition de 1867 que quelques éléments déposés au musée des Beaux-Arts d'Orléans, Prosper Mérimée en a fait faire un relevé. Au second étage de la tour, un système d'ornementation très rare est composé d'une archivolte et de colonnettes en stuc qui décorent les fenêtres. Ces éléments sculptés ou moulés sont surtout des archivoltes de caractère antique malgré la grossièreté qui rappelle plus le Bas-Empire, altéré mais toujours persistant tant dans ses principes que dans les premiers essais de l'architecture romane[39].

À Müstair, on trouve la présence simultanée de stucs carolingiens et romans dans le même ensemble monumental et on comprend ce que doit l'emploi de stuc dans l'architecture romane aux réalisations carolingiennes[40] - [41].

Les carolingiens et les images

Après la querelle des iconoclastes, en 787 le culte des images est rétabli dans l'empire byzantin et Charlemagne qui à l'époque commence à se présenter comme l'égal de l'empereur fait établir un dossier par Théodulf qu'il revoit et corrige. Pour lui, l'image a une valeur esthétique et pédagogique mais elle ne doit pas être adorée car si on vénère une image parce qu'elle est plus belle, on juge de son caractère sacré en fonction du talent de l'artiste. Théodulf estime le texte supérieur à l'image car l'Homme peut se sauver sans avoir d'images, il ne le peut sans la connaissance de Dieu.

Les fresques

Au début du IXe siècle, l'affaire des images continue de passionner les Carolingiens et Louis le Pieux fait examiner le problème au concile de Paris qui confirme le rôle pédagogique des images pour ceux qui n'ont pas accès aux livres. On voit souvent les esprits simples qui ne peuvent guère être amenés à la foi par la parole être touchés par la peinture de la Passion ou de miracles. Les églises carolingiennes sont peintes de fresques s'inspirant de la Bible ou des vies des Saints. L'église Saint-Jean de Müstair construite avec l'aide de Charlemagne présente en vingt tableaux l'Ancien Testament et en soixante-deux l'Évangile. L'oratoire San Benedetto de Malles-Venosta (it) conserve des figures de saints et le portrait du fondateur de la chapelle[3].

Église Saint-Jean de Müstair, Dîner de Hérode Antipas avec la danse de Salomé

Église Saint-Jean de Müstair, Dîner de Hérode Antipas avec la danse de Salomé Oratoire San Benedetto, Fondateur

Oratoire San Benedetto, Fondateur Abbaye Saint-Germain d'Auxerre, Lapidation de saint Étienne

Abbaye Saint-Germain d'Auxerre, Lapidation de saint Étienne

La mosaïque

La mosaïque murale plus éclatante que la fresque est pratiquée dans l'architecture chrétienne depuis l'époque paléochrétienne jusqu'au IXe siècle, aussi bien en Italie qu'en Gaule. Par malheur, la grande mosaïque de la chapelle palatine d'Aix-la-Chapelle, où l'on voyait, faisant face à la loge impériale, une figure de Dieu qu'entouraient les vingt-quatre vieillards de l'Apocalypse n'est plus connue que par une gravure, un dessin et des descriptions[42].

La mosaïque de l'Oratoire carolingien de Germigny-des-Prés malgré toutes les restaurations conserve encore quelques parties qui sont incontestablement du début du IXe siècle et d'un grand intérêt iconographique et technique[43].

Le sujet est défini par une inscription à la base que l'on peut traduire par : « Vois ici et contemple le Saint Oracle et ses chérubins, ici resplendit l'Arche du Testament Divin. Devant ce spectacle, efforce toi de toucher par tes prières le Maître du Tonnerre et ne manque pas, je t'en prie, d'associer Théodulphe à tes vœux »[42]. Cette mosaïque témoigne de ce que furent les mosaïques au sortir des luttes iconoclastes[44].

L'Arche d'alliance, qui figure rarement dans la décoration des églises, est représentée sous la forme d'un coffre rectangulaire posé sur le sol. À travers deux anneaux passe l'un des bâtons qui servent aux Lévites à porter l'Arche. Deux chérubins se tiennent debout. Ils sont vêtus d'une tunique d'or. La chevelure est rouge feu et les auréoles sont teintées en argent. Deux statuettes sont fixées à l'intérieur du coffre et couvrent de leurs ailes les Tables de la Loi. Au sommet de la voûte, la main de Dieu (en) traversant un arc-en-ciel rouge et or s'étend au-dessus de l'Arche d'Alliance. Les deux grands anges qui mesurent 1,96 mètre de la chevelure au pied sont nimbés d'or, cerclés de bleu. Ils sont pratiquement symétriques et sont vêtus d'une longue tunique blanche et sont chaussés de sandales. De l'index de la main, ils montrent l'Arche d'alliance. Deux grandes ailes largement déployées épousent jusqu'à mi-hauteur le contour des nimbes.

Le mosaïste, et derrière lui Théodulf d'Orléans, semblent se situer à mi-chemin entre l'iconoclasme et la position des partisans byzantins des images (Jean Damascène et Théodore Studite, par exemple). Cette position intermédiaire est exactement celle des théologiens de Charlemagne, du concile de Francfort de 794 qui condamne les iconoclastes, et des Livres carolins dont Théodulf est l'auteur pour une majorité des historiens. Elle n'a été acceptée, à l'époque, par aucun pape[45] - [46] - [47].

La mosaïque de Germigny-des-Prés

La mosaïque de Germigny-des-Prés..jpg.webp) Détail du grand ange de droite

Détail du grand ange de droite

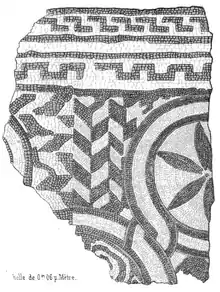

Il ne reste que peu de vestiges des pavements de mosaïque. Ceux retrouvés dans la crypte de la collégiale de Saint-Quentin et à Aix-la-Chapelle attestent la survivance ou la renaissance des pratiques antiques[25].

Architecture peinte et sculptée

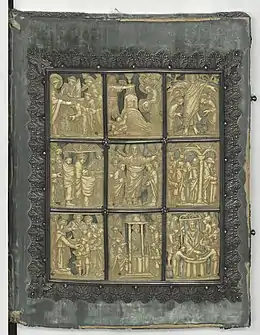

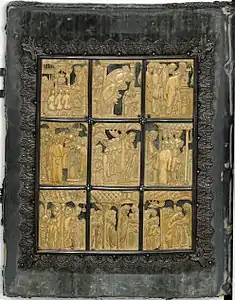

Le goût pour l'architecture se manifeste dans les manuscrits qui renferment des pages ornées d'architectures parfois élaborées ou plus simples mais toujours parlantes et sur les ivoires des diptyques et des plats de reliures, les représentations du bâti miniaturisé sont à l'image exacte de l'architecture réelle.

Le sacramentaire de Drogon de l'évêque Chrodegang de Metz possède une reliure composée de deux plaques d'ivoire finement sculpté. À côté de scènes de la vie du Christ, de cérémonies et de la Messe, on voit la cathédrale de Metz, l'autel, les fonts baptismaux, le ciborium, le baldaquin installé par Chrodegang avec l'aide de Pépin le Bref, le siège épiscopal installé sur un podium et le chancel. La symbolique du chiffre trois est largement présente.

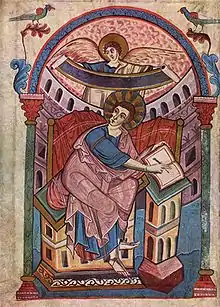

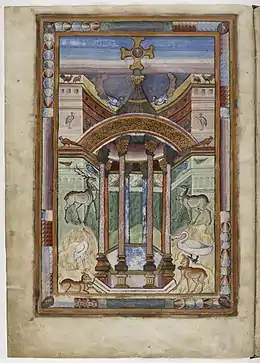

L'Évangéliaire d'Ada ouvre la série des grandes architectures avec les Évangélistes assis sur de véritables trônes-édifices se détachant sur des architectures grandioses. L'Évangéliaire de Saint-Médard de Soissons montre un ciborium se détachant sur une architecture de rêve.

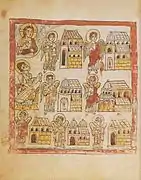

Sur l'Apocalypse de Trèves, dans le message de saint Jean on peut voir sept églises d'Asie qui offrent toute une variété de formules, de la basilique simple sans bas-côté à la basilique avec rotonde accessible par un portail triple. Les élévations extérieures allient portes, fenêtres eu oculi qui semblent avoir inspiré des architectures véritables. L'Apocalypse de Cambrai figure l'idéal d'une ville avec l'église dotée d'une puissante tour cantonnée de deux tourelles rondes qui représentent le westwerk servant à marquer un édifice, parfois même un groupe d'édifices voire une ville entière. Les Apocalypses de Valencienne et de Saint-Amand optent pour une forme ronde peut-être à l'image du Saint Sépulcre de Jérusalem.

La symbiose entre la grande architecture et ses représentations montre la puissance du symbole qui permet de retrouver le vrai sens spirituel de l'architecture concrète[5].

Sacramentaire de Drogon, plat inférieur.

Sacramentaire de Drogon, plat inférieur.

Liste d'architecture carolingienne

- Principaux monastères: Dol, Saint-Wandrille, Tours, Fleury (Saint-Benoit-sur-Loire), Auxerre, Luxeuil, Saint-Denis (Paris), Saint-Riquier, Corbie, Saint-Amand, Laon, Hautvilliers, Aniane, Gellone, Bobio, Mont-Cassin, Saint-Gall, Reichenau, Lorch, Fulda, Hersfeld.

- France :

- cathédrale Notre-Dame de Verdun, avec ses deux chœurs est une véritable synthèse de l'architecture carolingienne et ottonienne,

- cathédrale carolingienne de Reims dans la Marne ayant brûlé le ,

- abbaye de Saint-Riquier dans la Somme,

- Église abbatiale Saint-Léger d'Ébreuil dans l'Allier,

- Notre-Dame dite de la Basse-Œuvre de Beauvais,

- église Saint-Étienne de Vignory en Haute-Marne,

- oratoire carolingien de Germigny-des-Prés dans le Loiret,

- Saint-Germain dans la Côte-d'Or,

- abbaye Saint-Philibert de Saint-Philbert-de-Grand-Lieu dans le département de la Loire-Atlantique,

- abbaye Saint-Pierre de Jumièges dans la Seine-Maritime,

- Lemenc,

- Abbaye de Saint-Michel de Cuxa / Sant Miquel de Cuixà,

- abbaye de Flavigny (ancienne),

- abbaye Saint-Germain d'Auxerre,

- église de Labourse dans le Pas-de-Calais,

- aula de Doué-la-Fontaine,

- château de Mayenne,

- Belgique :

- Allemagne :

- palais d'Aix-la-Chapelle et Cathédrale d'Aix-la-Chapelle,

- complexe palatal d'Ingelheim-am-Rhein,

- porche de l'abbaye impériale de Lorsch,

- église Saint-Michel de Fulda,

- église Saint-Justin de Höchst,

- abbatiale d'Eginhard à Seligenstadt,

- abbatiale de l'Abbaye de Corvey à Höxter

- Suisse :

- abbaye de Saint-Gall dans la vallée de Steinach (dans le nord-est de la Suisse),

- abbaye de Mustair,

- Mistail,

- Coire,

- Italie :

Voir aussi

Bibliographie

![]() : document utilisé comme source pour la rédaction de cet article.

: document utilisé comme source pour la rédaction de cet article.

Ouvrages

- Pierre Riché, L'Empire carolingien, Paris, Hachette, coll. « La vie quotidienne », (réimpr. 2e éd., 1994)

- Marie-Céline Isaïa, « L'empire carolingien, préfiguration de l'Europe : du projet historiographique au programme politique », in L'empire carolingien, préfiguration de l'Europe: du projet historiographique au programme politique, 2008, [lire en ligne] sur le site HAL-SHS (Hyper Article en Ligne - Sciences de l'Homme et de la Société).

- Camille Enlart, Manuel d'archéologie française : Époque carolingienne, vol. 1, A. Picard, Paris (lire en ligne), p. 164.

- Jacques Le Goff, La civilisation de l'occident médiéval, Artaud, , 692 p..

- Jean Hubert et Jean Porcher, L'Empire carolingien, Gallimard, , 280 p..

- Marie-Laure Pain, Groupes cathédraux et complexes monastiques : La pluralité des sanctuaires à l'époque carolingienne, Rennes, Presses universitaires de Rennes, , 115 p. (ISBN 978-2-7535-4259-4, BNF 44493274).

- Pierre Riché, Les carolingiens : une famille qui fit l'Europe, Paris, Librairie Arthème Fayard/Pluriel, , 490 p. (ISBN 978-2-01-279544-0, BNF 42579165).

- Carol Heitz, L'architecture religieuse carolingienne : Les formes et leurs fonctions, Picard, , 288 p..

- Jean-Pierre Caillet, L'art carolingien, Paris, Flammarion, , 255 p. (ISBN 978-2-08-011449-5, BNF 40075340)

- Christian Sapin, La Bourgogne pré-romane, construction, décor et fonction des édifices religieux, Picard, , 310 p.

Articles

- Maurice Prou, « Chancel carolingien orné d'entrelacs à Schænnis (canton de Vaux) », Mémoires de l'Institut national de France, vol. 39, no 1, , p. 123-138 (lire en ligne).

- Carol Heitz, « Recherches sur les rapports entre architecture et liturgie à l'époque carolingienne (compte-rendu: Pierre Héliot) », Revue belge de philologie et d'histoire, vol. 42, no 3, (lire en ligne).

- John Attaway, « Tradition architecturale dans le Nord de la France pendant le premier millénaire », Cahiers de civilisation médiévale, vol. 23, no 90, , p. 141-172 (lire en ligne).

- John Attaway, « Tradition architecturale dans le Nord de la France pendant le premier millénaire », Cahiers de civilisation médiévale, vol. 23, no 91, , p. 221-239 (lire en ligne).

- May Vieillard-Troiekouroff, « Les chancels et le ciborium de la cathédrale de Metz de l'évêque Chrodegang », Monuments et mémoires de la fondation Eugène Piot, vol. 70, no 1, , p. 55-69 (lire en ligne).

- Honoré Bernard, « L'hypothèse du "Groupe épiscopal" de Thérouanne », Revue du Nord, vol. 68, no 269, , p. 301-323 (lire en ligne).

- Barbara A. Watkison, « Lorsch, Jouarre et l'appareil décoratif du Val de Loire », Cahiers de civilisation médiévale, vol. 33, no 129, , p. 49-63 (lire en ligne).

- Wilhem Rave, « Corvey (compte-rendu: Pierre Héliot) », Bulletin monumental, vol. 16, no 2, , p. 155-156 (lire en ligne).

- Carol Heitz, « Rôle de l'église-porche ans la formation des façades occidentales de nos églises romanes », Cahiers de civilisation médiévale, vol. 34, no 175, , p. 329-334 (lire en ligne).

- Carol Heitz, « Saint-Riquier en 800 », Revue du Nord, vol. 68, no 269, , p. 335-344 (lire en ligne).

- Honoré Bernard, « Un site prestigieux du monde carolingien: Sainr-Riquier », Cahiers archéologiques de Picardie, vol. 5, no 1, (lire en ligne).

- Félix Kreush, « La Chapelle palatine de Charlemagne à Aix », Les Dossiers d'archéologie, no 30, , p. 12-23.

- Salet François, « Les origines de la Chapelle palatine d'Aix (compte-rendu) », Bulletin monumental, vol. 116, no 3, , p. 200-201 (lire en ligne).