Guillaume de Volpiano

Guillaume de Volpiano ou encore Guillaume de Dijon ou encore Guillaume de Cluny (Willelmus en latin[1]), Guglielmo da Volpiano en italien (962 † ), est un religieux et réformateur liturgique piémontais.

| Guillaume de Volpiano | ||||||||

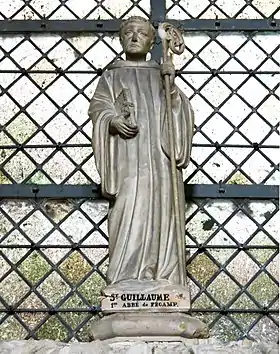

Statue de Guillaume de Volpiano sur son mausolée, abbatiale de la Trinité de Fécamp. | ||||||||

| Biographie | ||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Naissance | Volpiano, Novare ou Orta San Giulio |

|||||||

| Ordre religieux | Ordre de Saint-Benoît | |||||||

| Décès | Fécamp |

|||||||

| Évêque de l'Église catholique | ||||||||

| Abbé de la Trinité de Fécamp | ||||||||

| – | ||||||||

| ||||||||

| Abbé de Gorze | ||||||||

| – | ||||||||

| ||||||||

| Abbé de Saint-Bénigne de Dijon | ||||||||

| – | ||||||||

| ||||||||

| Autres fonctions | ||||||||

| Fonction religieuse | ||||||||

Diacre Prieur de Pont-Saint-Esprit Prêtre |

||||||||

En tant que réformateur, son action concerne de très nombreux monastères, notamment en Normandie comme à Fécamp, à Jumièges, à Bernay ou encore, Troarn. Puis, par contrecoup, cela concerne par la suite les monastères de l'Angleterre anglo-saxo-danoise, comme à l'abbaye Hailes à Winchcombe et à Gloucester. Il fit de ces monastères des asiles de sainteté et de savoir.

C'est un saint chrétien fêté le 1er janvier[2].

Famille

Guillaume naît en juin ou juillet 962[1], selon les hypothèses à Volpiano, à Novare[3] ou à Orta San Giulio[1] - [4], fils de Robert, comte de Volpiano[n 1], au service du roi Bérenger II d'Italie et de Périnza, de haute noblesse appartenant à la maison d'Ivrée, parente du roi Bérenger II[1]. Il reçoit son nom de son parrain, l'empereur Otton Ier, et de sa femme l'impératrice Adélaïde, fille de Rodolphe II, roi de Bourgogne[1] - [5].

Biographie

Oblat de Lucedio, il devient ensuite diacre. Il suit des cours de grammaire à Pavie. Guillaume devient moine dans l'ordre de Cluny à l'âge de 25 ans[6], quand Mayeul de Cluny rentre en 987, en Bourgogne, il est accompagné de Guillaume[7]. Il est ensuite chargé du prieuré Saint-Saturnin de Pont-Saint-Esprit[1].

Le , il arrive à l'abbaye Saint-Bénigne de Dijon. Le , il devient prêtre et abbé de Saint-Bénigne[1]. En cette même année 990, Foucher prieur du prieuré Saint-Léger près de Pontarlier porte plainte contre lui et son abbaye Saint-Bénigne de Dijon au sujet du bois de Haute-Serve à Cessey-sur-Tille devant Henri le Grand, duc de Bourgogne, avoué de Saint-Léger, Otte-Guillaume de Bourgogne, comte de Mâcon et de Bourgogne, avoué de Saint-Bénigne, et Brunon de Roucy, évêque de Langres. Les parties sont invitées à procéder à la vue du bois, en présence du comte Richard de cives de Dijon, et de plusieurs nobles, chargés de trancher le débat. Ceux-ci prescrivent un combat singulier. Au jour fixé, il est seul à comparaître, son adversaire se déroba[8].

Il est chargé peu après par Brunon de Roucy, évêque de Langres, des monastères de Saint-Pierre de Bèze, de Moutiers-Saint-Jean, de Tonnerre et Notre-Dame de Molesme. Le duc de Bourgogne Henri le Grand le fait abbé de l'Abbaye Saint-Vivant de Vergy. En 996, l'évêque de Metz Adalbéron II l'appelle pour réformer Saint-Arnoul de Metz, puis l'Abbaye Saint-Èvre de Toul. En l’an 1000 ou 1001, il fonde l'abbaye de Fruttuaria[1].

Répondant à l'appel du jeune duc Richard II l'Irascible, il part en 1001 pour le duché de Normandie dans le but, entre autres, de faire restaurer l'abbaye de la Trinité de Fécamp[1].

En 1012, l'évêque de Metz Thierry II lui confie l'abbaye de Gorze[1]. Puis il devient en 1015 abbé de Jumièges[9].

%252C_la_nef.jpg.webp)

Le , le pape Benoît VIII accorde le privilège d'exemption à l'abbaye de Fécamp[1]. En 1025, le duc Richard le fait abbé de Bernay, qu'il rattache à Fécamp[10]. Selon Joseph Decaëns, Guillaume aurait lancé la construction de l'abbatiale[10].

Il réforme en 1026 les abbayes Saint-Mansui et de Moyenmoutier, ainsi que celle de Saint-Germain-des-Prés à Paris[1].

Il apporte avec lui l'architecture lombarde d'Italie du Nord.

Il résigne en 1028 de l'abbatiat de Fécamp et nomme son successeur Jean d’Allie. Il meurt à Fécamp le et est inhumé devant l'autel Saint-Taurin ou au milieu de l'église[1]. Son œuvre de réformateur est immense ; à son décès ce ne sont pas moins d'une quarantaine d'abbayes, en Bourgogne, Lorraine et Normandie qu'il a réformées.

Iconographie

- Sculpture de l'abbé Volpiano représenté en pied sur l'ambon de la basilique San Giulio (XIIe siècle) sur l'île d'Orta, Italie[11]

- Statue de Guillaume de Volpiano sur son mausolée dans l'abbatiale de la Trinité de Fécamp.

Notes et références

Notes

- Fils de Vibo, noble souabe.

Références

- Gazeau 2007, p. 101-105

- Nominis : Saint Guillaume de Cluny

- Marcel Pacaut, Les ordres religieux au Moyen Âge, Nathan, 1970, p. 74.

- Claude Gauvard, Alain de Libera et Michel Zink (dir.), Dictionnaire du Moyen Âge, Paris, Presses Universitaires de France, 2002, p. 643

- Monique Jannet-Vallat, conservatrice du musée archéologique de Dijon, L'ancienne abbaye Saint-Bénigne dans Archéologia no 316, octobre 1995, p. 39 article: Guillaume de Volpiano, un moine italien à Dijon dans

- Véronique Gazot, « Guillaume de Volpiano », Histoire antique & médiévale, no HS n°28,

- Monique Jannet-Vallat, op.cit.

- Chevrier et Chaume, Chartes et documents de Saint-Bénigne de Dijon, no 215, p. 17 (990-1002) cité par Yvonne Bonger, Recherches sur les cours laïques du XIe au XIIIe siècle, éd.Harmattan, 2012, p. 71-72, 318.p.

- Gazeau 2007, p. 147.

- Gazeau 2007, p. 29-30

- Madame Chiovenda pense que ce personnage représente l'abbé. Cité par Monique Jannet-Vallat, Abbaye Saint-Bénigne de Dijon',' dans Archéologia no 316, octobre 1995, p. 39.

Source

- Véronique Gazeau (préf. David Bates et Michel Parisse), Normannia monastica (Xe – XIIe siècles), Caen, Publications du CRAHM, , 403 p. (ISBN 978-2-902685-44-8, lire en ligne), chap. II (« Prosopographie des abbés bénédictins »)

Annexes

Bibliographie

- Véronique Gazeau et Monique Goullet, Guillaume de Volpiano, un réformateur en son temps (962-1031), traduit de la Vita domni Willelmi du chroniqueur Raoul Glaber, Caen, 2008 (Compte-rendu de Marie Chouleur, Autour de Guillaume de Volpiano, dans Bibliothèque de l'École des chartes, 2009, tome 167, no 2, p. 545-548 (lire en ligne))

- Véronique Gazeau, Guillaume de Volpiano en Normandie : état des questions, dans Tabularia. Sources écrites des mondes normands médiévaux, 2002 (lire en ligne)

- Pierre Bouet, Les Italiens en Normandie au XIe siècle, dans Annales de Normandie Actes du colloque de Cerisy-la-Salle (8-), 2000, no 29, p. 27-44 (lire en ligne)

- Maylis Baylé, L'influence des Italiens sur l'art roman de Normandie : légende ou réalité, dans Annales de Normandie Actes du colloque de Cerisy-la-Salle (8-), 2000, no 29, p. 45-64 (lire en ligne)

Articles connexes

- Saint Guillaume

(page d'homonymie)

(page d'homonymie)

Liens externes

- Notices dans des dictionnaires ou encyclopédies généralistes :

- Ressources relatives aux beaux-arts :

- Ressources relatives à la musique :

- (en) Grove Music Online

- (en) Muziekweb

- Guillaume de Volpiano en Normandie : état des questions