Abbaye Notre-Dame de Molesme

L’abbaye Notre-Dame de Molesme est située dans la commune de Molesme en Bourgogne, dans le nord du département de la Côte-d'Or. Elle fut fondée par saint Robert en 1075 sur une terre du lieu-dit Molesme, offerte par le comte d'Auxerre, et elle est restée en activité jusqu'à la Révolution. Aujourd’hui désaffectée, ses vestiges font l’objet d’une inscription au titre des monuments historiques depuis le [2].

| Abbaye Notre-Dame de Molesme | |

| |

| Présentation | |

|---|---|

| Culte | Catholicisme |

| Type | Abbaye |

| Rattachement | Ordre cistercien |

| Début de la construction | 1075 |

| Fin des travaux | Désaffectée fin XVIIIe siècle |

| Protection | |

| Géographie | |

| Pays | |

| Région | Bourgogne-Franche-Comté |

| Département | Côte-d'Or |

| Ville | Molesme |

| Coordonnées | 47° 56′ 01″ nord, 4° 21′ 22″ est[1] |

Localisation

L'abbaye est située dans la partie sud du chef-lieu[1]

Histoire

L'aventure cistercienne commence en 1075 avec la fondation de l'abbaye de Molesme par saint Robert[3], aidé des libéralités d'Hugues-Renaud, évêque de Langres et d'Hugues de Merlennac, qui céda un terrain pour y construire l'établissement.

Né en Champagne, Robert de Molesme commence son noviciat à l'âge de quinze ans à l'abbaye de Montier-la-Celle, dans le diocèse de Troyes. Il en devient le prieur. Pétri de l'idéal de restauration du monachisme tel que saint Benoît l'avait institué, il quitte son prieuré en 1075 pour s'établir, avec sept ermites installés dans la forêt de Collan (ou Colan), près de Tonnerre, dans le lieu-dit de Molesme[4]. Vivant dans le plus grand dénuement, dans des abris constitués de branchages, le groupe adopte des règles de vie proches de celles des Camaldules, alliant la vie commune de travail et de l'office bénédictin à l'érémitisme.

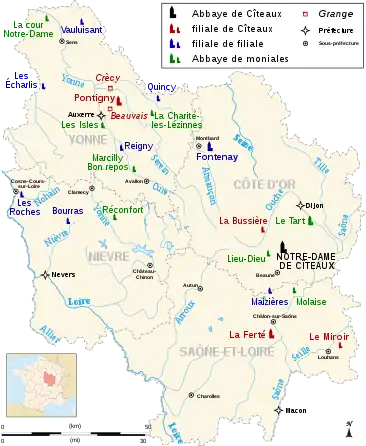

En quelques années, la nouvelle abbaye attire de nombreux visiteurs et donateurs, religieux et laïcs, qui assez rapidement en modifient la nature. Une quinzaine d'années après sa fondation, Molesme possède son église abbatiale et des bâtiments monastiques. Dans ce nouveau contexte, les exigences de Robert sont mal acceptées. Des divisions surviennent au sein de la communauté. Sachant qu'il ne parviendra pas à satisfaire son idéal de solitude et de pauvreté dans le climat de Molesme où s'opposent les partisans de la tradition et ceux du renouveau, Robert, avec l'autorisation du légat du pape Hugues de Die, accepte le lieu solitaire situé dans la forêt marécageuse du bas-pays dijonnais que lui proposent le duc de Bourgogne Eudes Ier et les vicomtes de Beaune, pour se retirer et pratiquer avec la plus grande austérité la règle de saint Benoît. Albéric et Étienne Harding, ainsi que vingt-et-un moines fervents, l'accompagnent dans ce lieu, concédé par Renard, vicomte de Beaune, où ils s'installent le , pour y fonder ce qui deviendra l'abbaye de Cîteaux.

Au bout d'un an cependant, les moines de Molesme demandent au pape Urbain II d'intervenir auprès de Robert pour qu'il revienne les guider. Il revient à Molesme en 1100 et y meurt le . En 1154, Hugues archevêque de Sens confirme tous les dons faits à ce monastère par ses prédécesseurs[5]. Après Cîteaux, l'abbaye de Molesme a fondé plusieurs autres monastères, en France, en Angleterre, en Suisse et en Belgique. Outre les fondateurs de Cîteaux d'autres grands noms du monachisme médiéval sont issus de Molesme tels saint Bruno fondateur de l'ordre des Chartreux et saint Guérin fondateur de l'abbaye d'Aulps et évêque de Sion.

Au fil de son histoire, l'abbaye a été plusieurs fois dévastée et pillée. Le monastère et son église sont une première fois détruits et ses possessions confisquées en 1472, lors de la guerre qui oppose la France à la Bourgogne. Reconstruits, ses bâtiments sont ensuite incendiés par les huguenots vers la fin du XVIe siècle, lors des guerres de Religion. Elle est enfin largement restructurée au cours du XVIIIe siècle avant d'être confisquée lors de la Révolution. Plusieurs familles de fermiers s'y installent alors et l'abbatiale, la salle du chapitre et la bibliothèque sont démolies pour servir de carrière de pierres.

Architecture

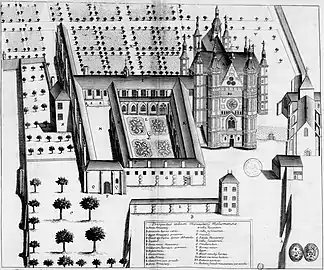

L'abbatiale au XVIIe siècle, en coin haut à droite.

L'abbatiale au XVIIe siècle, en coin haut à droite. L’abbaye au XVIIe siècle, d'après le Monasticon Gallicanum.

L’abbaye au XVIIe siècle, d'après le Monasticon Gallicanum.

L'actuelle église Sainte-Croix de Molesme, ancienne chapelle des convers est située sur le plan du Monasticon Gallicanum au milieu de sa limite droite. Ses dimensions permettent d'évaluer l'importance de l'abbatiale elle-même et du reste des constructions.

Liste des abbés

- 1075-1098 : (1er) saint Robert

- 1098-1099 : (2e) Geoffroy, abbé pendant le séjour de Robert à Cîteaux.

- 1099-1132 : (3e) Guidon Ier ou Gui († ), donna la terre de Nantri. Il gouverna pendant 32 ans et 3 semaines.

- 1132-1140 : (4e) Evrard, gouverna 8 ans 7 mois et 3 semaines.

- 1140-1148 : (5e) Giraud Ier, gouverna 8 ans 7 mois et 3 jours.

- 1148-1156 : (6e) Étienne Ier

- 1156-1163 : (7e) Guillenc, se démit.

- 1164-1166 : (8e) Nivèle de Bazoche, ou Nivelon se démit.

- 1170-1171 : (9e) Thibaud de Châtillon-Bazoches († 1171), prieur de Cluny.

- 1171-1175 : (10e) Thomas de Chacenay, se démit.

- 1175-1175 : (11e) Étienne II

- 1175-1178 : (12e) Engelbert ou Engilbert, qu'on croit avoir été élu évêque de Chalon-sur-Saône en 1178 après avoir gouverné cette abbaye pendant trois ans, se démit de son évêché et se retira chez les chartreux[5].

- 1178-1182-1184 : (13e) Étienne III, déposé en 1182, rétabli ensuite.

- 1184-1187 : (14e) Renaud Ier ou Regnaud († 1188), se démit.

- 1187-1191 : (15e) Gaucher Ier, déposé en 1191, nommé prieur de Saint-Quentin, devint abbé de Molesme pour la seconde fois en 1197.

- 1192-1193 : (16e) Bruno

- 1194-1195 : (17e) Étienne III, abbé pour la seconde fois, déposé au bout d'un an.

- 1195-1197 : (18e) Eudes Ier ou Odon († 1197)

- 1197-1209 : (19e) Gaucher Ier, abbé pour la seconde fois, gouverna pendant 12 ans et 3 mois.

- 1208-1214 : (20e) Giraud II (Gérold, Géraud, Girard) de Lausanne, obligea Pierre, comte d'Auxerre, à lui faire satisfaction pour les injures qu'il en avait reçues. En 1212 il céda à Guillaume évêque de Langres les églises de Chaumont et d'Agneville. Il devint abbé de Cluny en 1214, puis évêque de Valence et patriarche de Jérusalem.

- 1215-1218 : vacance

- 1218-1227 : (21e) Eudes II ou Odon II, fut le premier à rendre témoignage des miracles de saint Robert qui fut canonisé en 1222.

- 1227-1238 : (22e) Isembard ou Isambard († ), gouverna pendant 11 ans 7 semaines et 3 jours.

- 1238-1251 : (23e) Christophe-Pierre d’Essoyes († 1251), abbé pendant 13 ans et 3 mois.

- 1251-1270 : (24e) Guillaume Ier († 1270), fit faire la translation du corps de saint Robert le ; gouverna 19 ans 7 mois.

- 1270-1290 : (25e) Drogon († 1290), élu avec quelques difficultés et confirmé dans son poste par le légat de Grégoire X en 1274.

- 1290-1303 : (26e) Étienne IV, pourvu par le pape.

- 1303-1309 : (27e) Renaud II de La Bonne-Fontaine

- 1309-1314 : (28e) Guidon II de La Grange († 1314)

- 1314-1319 : (29e) Simon († 1319)

- 1320-1321 : (30e) Étienne V, meurt avant d'être confirmé.

- 1321-1349 : (31e) Guillaume II de Champenoy († 1349). Le pape le transféra de Molesme à Vézelay, mais il revint à son premier monastère en 1320. Il avait déjà exercé des actes de juridiction en 1318. Cet abbé unit un prieuré à la mense abbatiale en 1321.

- 1349-1362 : (32e) Pierre de Saint-Fidole († , Troyes)

- 1362-1368 : (33e) Guidon III Brécons, gouverna 2 ans et 5 mois, puis l'abbaye vaqua quelque temps.

- 1368-1369 : (34e) Guidon IV

- 1369-1378 : (35e) Jean Ier de Bellenod ou de Beauneud († 1378), reçut en 1372 la médaille pontificale de Grégoire XI.

- 1378-1380 : (36e) Jean II de Ponteville ou Pontevie, se démit.

- 1380-1395 : (37e) Guidon V de Chalier ou Chalario († 1395)

- 1395-1427 : (38e) Barthélemy de Mâcon († 1427), docteur et professeur en théologie de la faculté de Paris, assista au concile de Pise.

- 1427-1454 : (39e) Guillaume III d’Amoncourt († 1454 à Troyes), prieur de Varennes.

- 1454-1458 : (40e) Gaucher II de Coussy († 1458), prieur de Saint-Quentin, puis abbé de Molesme.

- 1458-1474 : (41e) Jacques Ier de Jussey ou Jussi († ). Sous son gouvernement, le monastère est ruiné en 1472 pendant les guerres de Louis XI avec Charles le Téméraire duc de Bourgogne.

- 1474-1492 : (42e) Maurice de La Place de Meaux († 1492), nommé par le pape.

- 1492-1508 : (43e) Philippe de Bournant ou Bournaut dit Franquelance († ), originaire de Troyes.

- 1508-1511 : (44e) Guillaume IV d’Ailloncourt ou d'Aillaucour de Chaumont († , prieur de Varennes).

- 1511-1545 : (45e) Antoine Ier de Vienne († ), déjà abbé de La Ferté, Ordre de Cîteaux, nommé abbé de Molesme à la demande de Louis XII, il posséda également l'évêché de Chalon-sur-Saône. Se démit.

- 1545-1575 : (46e) Antoine II de Vienne, petit-neveu du précédent, aumônier du roi, obtint l'abbaye à la démission de son oncle en 1545. Sous son gouvernement vers 1571, le monastère fut brûlé par les calvinistes. Il dut faire face aux refus d'acquittement des dîmes affaire traitée par le Parlement de Paris le . — Refus de dîmes (X1a 1618, fol. 102 v°. Cf. X1a 1621, fol. 447 v°, )[6].

- 1575-1577-1586 : (47e) cardinal Anne de Pérusse des Cars de Givry

- 1586-1589-1602 : (48e) Jacques II d’Avrily, abbé de l'abbaye de Marmoutier. Il vendit en compagnie de son frère également prénommé Jacques[7], ancien maître de la garde-robe du roi, la seigneurie de Villeloup dans la région de Troyes à Arnault de Blandin en 1585[8]. D'extraction modeste, il est aimé passionnément par le duc d'Anjou François de France (1555-1584). À la mort de ce dernier il marche en tête du cortège, devant l'effigie[9]. Henri III demande au cardinal d'Este de veiller à ce que le pape accepte et confirme les concordats passés entre le cardinal François de Joyeuse, Anne de Givry et Jacques d'Avrilly[10].

- 1602-1615 : (49e) Renaud de Beaune[11] († 1606, Paris), archevêque de Bourges. Il prit possession de Molesme dans l'église Saint-Gatien de Tours, ne pouvant pas approcher de Molesme à cause des guerres civiles. Il devint archevêque de Sens.

- 1615-1637 : (50e) François de Montmorency-Châteaubrun (° ~1590 - † ap. 1646)[12] - [13] - [14].

- 1637-1648 : (51e) Armand de Bourbon-Condé, prince de Conti, prit possession le . Il se maria après avoir uni ce monastère à la congrégation de Saint-Maur en 1648.

- 1652-1689 : (52e) Charles de La Rochefoucauld de Marcillac, il prit possession le , il fit bâtir l'église et se démit le .

- 1689-1722 : (53e) Alexandre de La Rochefoucauld de Verteuil († ), frère de Charles.

- 1723-1760 : (54e) Louis-Guy de Guérapin de Vauréal (mort le à Nevers), maître de l'Oratoire du roi, nommé le , devient évêque de Rennes en 1732, abbé de plusieurs abbayes et membre de l'Académie française en 1749.

- 1764-1779 : (55e) Joseph Marie Terray, ministre d'État, contrôleur général des finances, secrétaire de l'ordre du Saint-Esprit, était conseiller clerc au Parlement de Paris lorsqu'il fut nommé en 1764 à cette abbaye et obtint par la suite l'abbaye Saint-Martin de Troarn.

- 1779-1791 : 56e Jean-Baptiste-Marie Champion de Cicé, évêque d'Auxerre, abbé de Landévennec, parlementaire[15] Il offrit une rente à perpétuité de cent pistoles sur l'hôtel de ville de Troyes en sa qualité de co-seigneur, au profit de la fabrique de Rumilly[16].

Propriétés

Terres

- Nantri vers 1110

Abbayes, prieurés, églises

- Franchevaux (Libera vallis), Notre-Dame, prieuré de bénédictines sous Molesme, fondé le par Pernelle (Pétronille-Élisabeth) de Chacenay, comtesse de Bar-sur-Seine. Diocèse de Sens, doyenné de Saint-Florentin, canton de Flogny-la-Chapelle, arrondissement de Tonnerre (Yonne). Ne pas confondre avec Franquevaux.

- Extrait du cartulaire du prieuré de Jully-les-Nonnains : le , Hugues de Toucy, archevêque de Sens, raconte qu'il a reçu dans un lieu de son diocèse appelé Froidmanteau, des vierges du monastère de Jully, envoyées par Guilenc, abbé de Molesmes, à la prière de Pétronille, comtesse de Bar-sur-Seine. Il déclare que, sous peine d'anathème, ce lieu sera appelé à l'avenir Franchevaux. Les religieuses ont été reçues par les plus grands personnages du pays, qui y avaient des possessions ou sans doute des religieuses de leur famille : Rahier, vicomte de Saint-Florentin ; le comte Henri de Troyes) ; Guillaume de Nevers et son fils, comte de Tonnerre ; Mile d'Hervi (Ervy-le-Châtel) ; Anséric III de Montréal ; Miles IV de Noyers ; Pétronille de Chacenay, fondatrice de ce nouveau monastère (qui y avait amené les religieuses) avec ses enfants : Manassès, Thibaud, Hemensanne.

- Il subsiste à Saint-Broing-les-Moines (Côte-d'Or) quelques restes d'un prieuré : une tour et un logis du XVe siècle, intégrés dans une construction du XIXe siècle.

- Aube (Moselle).

Revenus

L'abbaye est taxée 4 000 florins et elle vaut 15 000 livres[17].

Notes et références

- « Carte IGN classique » sur Géoportail.

- « Abbaye bénédictine (ancienne) », notice no PA00112545, base Mérimée, ministère français de la Culture

- Bataille 1992, p. 35

- Jean Marilier, Histoire de l'Église en Bourgogne, Éditions du Bien Public, 1991, p. 82.

- Temps 1775, p. 534.

- Carrière Victor, Les épreuves de l'Église de France au XVIe siècle (suite). dans: Revue d'histoire de l'Église de France, tome 12, n°56, 1926. pp. 315-341, p. 335

- David Bates, Liens personnels, réseaux solidaires en France et dans les Iles Britanniques, Publication de la Sorbonne, Paris, 1957, 352 p., p.193.

- Catalogue général des manuscrits de la Médiathèque de l'agglomération troyenne, T XLIII, supp. 24-2920, n°2890 CGM

- David Bates, op.cit, p. 193.

- Pierre Champion et Michel François, Lettres de Henri III, t. VI, p. 305 : lettres n° 5471-5472 du 29 juillet 1583-1584. Société de l'Histoire de France, Jacqueline Boucher, Paris, 2006

- Temps 1775, p. 536.

- François de Montmorency-Châteaubrun, fils d'Anne de Montmorency-Fosseux et de Marie de Beaune ; abbé en 1608, âgé de 24 ans, de l'abbaye Notre-Dame du Tronchet, résigna ses deux abbayes et l'état ecclésiastique pour épouser le mardi Catherine Roger, qui lui donna trois enfants

- Hauréau 1856.

- Généanet, Anaïs Prion-Bigeon, Maison de Montmorency

- Philippe Joseph Benjamin Buchez, Histoire parlementaire de la Révolution française, ou journal ..., Paris, 1834, tome XII, p. 426.

- Jean Daunay, « Dictionnaire pour Rumilly », sur jean.daunay.free.fr (consulté le )

- Temps 1775, p. 533.

Annexes

Source

- Archives nationales, Baux et terriers 1663-1707 - S 3234 à S 3238.

Bibliographie

- Dom Michel Germain, Matériaux du Monasticon Gallicanum, ms. Latin 11821 « Prospectus ædium monasterii Molismensis »

- Alain Bataille, Pascal Dibie, Jean-Pierre Fontaine, Jean-Charles Guillaume, Jean-Paul Moreau, Ferdinand Pavy, Line Skorka, Gérard Taverdet et Marcel Vigreux (préf. Henri de Raincourt), Yonne., Paris, Editions Bonneton, (ISBN 2-86253-124-3)

- (la) Bartholomeus Hauréau, Gallia christiana : in provincias ecclesiasticas distributa…, t. XIV, Firmin Didot, (lire en ligne).

- J. Laurent, et A.M.J.J., Cartulaires de l'abbaye de Molesme, A. Picard & fils, Paris, 1907

- Hugues du Tems, Le Clergé de France, ou tableau historique et chronologique ..., vol. 4, Paris, Brunet, , p. 533-536

Liens externes

- Ressource relative à l'architecture :

- Notice dans un dictionnaire ou une encyclopédie généraliste :