Abbaye Saint-Martin de Troarn

L’abbaye Saint-Martin de Troarn, fondée au XIe siècle, est située sur la commune de Troarn dans le département du Calvados en Normandie, France.

| Abbaye Saint-Martin de Troarn | |

| |

| Présentation | |

|---|---|

| Culte | Catholique romain |

| Type | Abbaye |

| Rattachement | ordre de Saint-Benoît |

| Début de la construction | XIe siècle |

| Style dominant | Gothique (XIIIe siècle) |

| Protection | |

| Géographie | |

| Pays | |

| Région | Normandie |

| Département | Calvados |

| Ville | Troarn |

| Coordonnées | 49° 10′ 54″ nord, 0° 10′ 39″ ouest |

Cette abbaye fait l’objet d’un classement au titre des monuments historiques depuis le [1].

Histoire

Cette abbaye dédiée à saint Martin a connu une grande renommée au Moyen Âge. Saint-Martin-de-Troarn est alors la plus importante abbaye du diocèse de Bayeux après l'abbaye Saint-Étienne-de-Caen. Placée sous la règle de Saint-Benoît, elle abritait au XIIIe siècle une quarantaine de moines. Pendant 700 ans, les moines ont contribué à la mise en valeur des marais de la Dives, des herbages de la vallée d’Auge et des vignes de la campagne de Caen.

Mise en vente par les Révolutionnaires en 1792, les démolisseurs ont détruit l'église et le cloître.

Fondation

La fondation de l'abbaye ne se fit pas ex nihilo, les moines remplacèrent une communauté de chanoines établie précédemment[2].

Un établissement de douze moines venus de l'abbaye de Fécamp est fixé en 1022 par Roger Ier de Montgommery à Troarn. Roger II de Montgommery le remplace vers 1050[3] par un établissement monastique autonome de Bénédictins provenant de Conches[4]. La première église est dédiée en 1059[5].

Roger II de Montgommery lui donne des biens aux environs de Troarn dont les marais et une série d'églises, son épouse Mabille de Bellême toutes les églises de Séez et Guillaume, roi d'Angleterre, tout ce que la comtesse tient de lui en Angleterre[6].

Liste des Abbés

Les abbés réguliers

Le premier abbé,

- Durand, vient de La Trinité de Fécamp. Après la dédicace le , il fait reconstruire l'église. Le , Mabile de Bellême, femme de Roger II de Montgommery, assassinée, est inhumée dans l'abbaye.

- Arnoult, prieur de Saint-Martin de Séez, est abbé de 1088 à 1111.

- 1111 : Robert

- 1112-1147 : André

- 1147-1149 : Richard, voit les dons confirmés par le pape Eugène III.

- 1149-1178 : Gislebert

- 1179-1203 : Durand de Cuverville

- 1203-1221 : Robert donne une vigne à Airan. Suivent en

- 1234 : Saffroi

- 1250 : Durand. Guillaume donne une vigne à Bures, reçoit du pape l'autorisation de changer ou de diminuer l'austérité de son monastère. En 1260, Troarn échange ses biens anglais, et en 1269, Saint Louis passe quelques jours à l'abbaye. L'abbé décède en 1270.

- 1294 : Philippe appartient à la famille de Touchet.

- 1311 : Jean acquiert de nombreuses rentes.

- 1320 : Guillaume aux Épaules est d'une famille illustre.

- 1327 : Aimeric

- 1347 : Richard Le Gascoin.

- 1352 : Geofroy remplace son oncle.

- 1390 : Guillaume des Essarts rend aveu au roi.

- c. 1410 : Louis de Chantemerle étudie à Paris. En 1410 il obtient du roi le maintien de la garde des forteresses de l'abbaye. Sa gestion est déplorable. En 1417, le roi anglais Henri V confisque les revenus du monastère puis confirme en 1419 l'abbé dans la possession de son temporel.

- 1431 : Durand Watier

- 1448 : Robert obtient des lettres patentes du roi d'Angleterre. En , l'abbaye est prise d'assaut par les Anglais. L'abbé prête serment de fidélité à Charles VII. En 1467 et 1468, Troarn est occupé par les troupes royales qui tenaient les champs contre les Bretons entrés en Normandie. Il est le dernier des abbés réguliers[7].

Les abbés commendataires

- 1444 : Guillaume de Silly, fils de Jean Seigneur de Longray est le premier abbé commendataire.

- 1504 : Louis Rodin observe la résidence et rend aveu au roi.

- 1525 : Nicollas de Longueil.

- 1535 : Henry Clutin résigne en faveur de

- 1535-1545 : Gilles de La Haye, doyen de Bayeux qui décède en 1545.

- c. 1545 : Jean de Languetot.

- 1550 : Christophe de Harville, abbé de Grandchamp.

- 1552 : Mathurin de Harville, conseiller et aumônier ordinaire du roi. En 1562, Troarn est pillée par les réformés et des vassaux de l'abbaye. En 1563, les armées de Coligny emmenées par François de Malherbe juge du Présidial et Gilles de Benneville détruisent le cloître. Pendant plusieurs années le monastère est en ruine et presque délaissé.

- 1584-1618 : Anthoisne de Brunfay.

- 1618-1677 : Jacques de Bouscher de Sourches.

- 1677-1748 : Jean-Louis du Bouchet de Sourches succède à son oncle. De 1618 à 1748, pendant 130 ans l'oncle et le neveu détiennent l'abbaye de Troarn. La décadence avec eux est irrémédiable. L'abbaye est mise en économat.

- 1749-1761 : Joseph Odet Giry de Saint-Cyr.

- 1773-1778 : Joseph Marie Terray.

- 1778 : Joseph Alphonse de Veri.

En 1786, Louis XVI érige la manse conventuelle de Troarn en « Chapitre régulier de Filles et Chanoinesses nobles annexé à la Maison Royale de Saint-Louis de Saint-Cyr ». Le , l'abbesse du chapitre séculier des chanoinesses de Saint-Martin de Troarn, Emmanuelle-Henriette de Crécy, obtient un brevet du roi.

La loi du disperse les derniers moines[8].

Le temporel

L'abbaye possède un patrimoine considérable donné par les Montgomery, Guillaume le Conquérant et ses vassaux. Constitué au départ par la libéralité des laics que guidait l'amour de Dieu, il devient un véritable commerce d'achats de terres et de rentes et fonctionne comme un établissement de crédit[9].

La baronnie

L'abbé est seigneur et baron et a pour vassaux : nobles, clercs, bourgeois et paysans. Il a la moyenne et la basse justice, les dîmes sur les paroisses de Troarn, Basseneville-en-Auge, Bénauville (Chicheboville), Bures (Troarn), Démouville, Émiéville, Franqueville, Bellengreville, Hérouvillette, Ranville et Sainte-Honorine, Janville, Lirose, Robehomme, Saint-Pair, Saint-Samson, Sannerville, Touffréville, Vimont et autres lieux.

Il a un marché par semaine, deux foires l'an, plusieurs fours, pressoirs, moulins, colombiers, droit de garenne, de cygnes, plusieurs pêcheurs, le bac de Troarn et plusieurs patronages d'églises[10].

Les prieurés

L'abbaye possède huit prieurés fonctionnant comme établissements économiques secondaires, souvent autonomes, attachés à une fonction et certains sont mis en commende.

Le Goulet, près d'Écouché dans l'Orne, fondé par Roger de Montgommery, fait partie des revenus du chambrier de Troarn qui doit le vestiaire des moines[11]. Le prieur du Désert est seigneur des paroisses du Goulet, Presles et Montchamp. La baronnie de Saint-Sauveur-de-Chaulieu lui appartient et il reçoit des dîmes[12]. Cagny a quatre religieux et Notre-Dame-des-Moutiers est un monument historique[13]. Tailleville (aujourd'hui intégré à Douvres-la-Délivrande) est fondé par les Colombières avant les Croisades. Guillaume le Conquérant donne la dîme des gros poissons à Réville. Dives a deux moines, Sainte-Marie-Madeleine-de-Saulx est un hôpital fondé par Robert Fitz Erneiz[14] et Fresney-le-Puceux par les Marmion et Touchet[15].

Les églises

On comprend l'influence de l'abbaye de Troarn sur toute la région par la liste de la cinquantaine d'églises qu'elle possède, souvent avec les dîmes ou traits de dîmes dans les diocèses de Bayeux, Coutances, Avranches, Lisieux, Séez et Le Mans.

Bures (Troarn), Touffreville, Janville, Saint-Pair, Sannerville, Guillerville, Lirose, Demouville, Varaville, Cléville, Cagny, Le Poirier (Frénouville), Grenteville, Airan, Cambremer, Saint-Sylvain, Renémesnil, Langrune, Mesnil-Brehier, Presle, Le Reculey, Carville, Bény, Vire (château), Saint-Sauveur-de-Chaulieu, Saint-Martin-de-Chaulieu, Réville, Campagnoles, Pierreville, Moyon, Saint-Sanson-en-Auge, Le Han, Annebault, Dives, Le Goulet, Crocy, Le Marais, Le Quesnay, Réville (1050), Sainte-Marie-la-Robert, Trun, Fontenay-sur-Orne, Magny-le-Désert[16].

Autres biens

Les moines ont de nombreuses terres et rentes mais ils ont depuis la fondation les marais de la Dives dont ils ont droit à la moitié de la terre à brûler (tourbe), exploite le bac marque de leur puissance, des pêcheries, des salines à Robehomme, Varaville et Sallenelles, des bois, des maisons dont celle de Caen donnée par Guillaume le Conquérant, des moulins, des fiefs[17]...

Les bâtiments

Aujourd’hui, quelques vestiges subsistent, dont un édifice du XIIIe siècle classé monument historique (CLMH, 30/04/1921). L'aumônerie fut démontée et reconstruite à la sortie de Troarn. L’abbaye Saint-Martin abritait également le tombeau du Chevalier Hugues, compagnon de Guillaume le conquérant. Ce tombeau, qui comprend d'intéressantes sculptures romanes, a été transporté dans l'église paroissiale de Saint-Martin-de-Marais[18]. Le portail du XIVe siècle qui servait d'entrée à l'abbaye est inscrit au titre des monuments historiques depuis le . Il est situé à l'entrée du bourg de Sannerville, mais sur la commune de Banneville-la-Campagne, au bord de la route nationale 175, et y sert d'entrée au château de Banneville depuis le milieu du XIXe siècle[19].

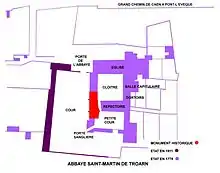

Pour se représenter la distribution des bâtiments, des rapports de visite du XVIIe et XVIIIe siècles existent, ainsi que deux plans dressés en 1778[20], le cadastre napoléonien et un relevé de 1911[6].

Au sud du grand chemin de Caen à Pont-l'Évêque, on accède à la grande porte d'entrée par une grande place d'où l'on descend à l'église. De la grande porte on entre dans la cour commune avec le logement du portier, les écuries, l'aumônerie, la grange et le pressoir, les maisons du prieur et des abbés. La porte sanglière donne sur la petite cour avec le chartrier et l'infirmerie.

Le cloître de 34 × 34 m avec des galeries de 3,40 m de largeur est fermé au nord par l'église, à l'est par la salle capitulaire et les dortoirs, au sud par le réfectoire et à l'ouest par les celliers.

L'église en forme de croix latine a une nef et deux bas-côtés, un transept avec quatre chapelles et un chœur à chevet plat. Elle mesure 76 × 11 m plus les collatéraux. La hauteur des deux tours est de 26 m. C'est une des plus belles églises de la région[6].

Iconographie

Dans le portefeuille de l'intendant de Caen N.J. Foucault, on trouve les dessins suivants :

- tombeau de Mabille femme du Fondateur décédée en 1082 ;

- pierre tombale d'un abbé ;

- tombeau de l'abbé Guillaume de Silly ;

- cénotaphe des abbés Mathurin de Harville et Anthoine de Brunfay[21].

Armoiries et sceaux

On n'est pas exactement renseigné sur les armes anciennes de l'abbaye. Le blason dessiné sur l'Armorial général de 1696 donne: d'azur à trois fleurs de lis d'or mal ordonnées et une bordure de gueules chargée de huit besans d'argent, mais sur les cachets du XVIIIe siècle, les fleurs de lis sont toujours régulièrement placées[22].

Sceau de l'abbaye en 1271 : saint Martin en costume épiscopal avec mitre et chasuble, bénissant de la main droite et tenant de la main gauche un livre de la Règle.

Sceau de Philippe de Touchet : un abbé debout, tête nue, tenant de la main droite une crosse et de la main gauche un livre de la Règle[23].

Vestige de l'abbaye Saint-Martin.

Vestige de l'abbaye Saint-Martin. Le portail, remonté à Banneville-la-Campagne.

Le portail, remonté à Banneville-la-Campagne.

Notes et références

- « Notice n°PA00111767 », sur la plateforme ouverte du patrimoine, base Mérimée, ministère français de la Culture

- François Neveux, La Normandie des ducs au rois, Xe – XIIe siècle, Rennes, Ouest-France université, , 676 p. (ISBN 2-7373-0985-9), p. 311.

- Neveux 1998, p. 310.

- Neveux 1998, p. 313.

- Pierre Gouhier, L'intendance de Caen en 1700.

- R.N. Sauvage, L'abbaye de Troarn.

- Neustria pia et R.N. Sauvage, L'abbaye de Troarn.

- Gallia Christiana tome 11 et R.N. Sauvage, L'abbaye de Troarn.

- R. Genestal: Les opérations financières de l'abbaye de Troarn du XIe au XIVe siècle.

- Recueil de documents concernant les abbayes de Fontenay, Barbery, Troarn… sur Gallica

- A. de Caix, Étude sur la chambrerie de Troarn.

- Arcisse de Caumont, Statistique monumentale.

- Base Mérimée

- Charte de l'abbaye Saint-Étienne de Fontenay no 125 dans: Mémoires de la société des antiquaires de normandie, tome I, 1834

- R.N. Sauvage, L'abbaye de Troarn.

- L'Échaudé d'Anisy : les chartes de Troarn dans Mémoires de la Société des antiquaires de Normandie, 1834.

- R.N. Sauvage: L'abbaye de Troarn

- Bulletin monumental: 1910, page 318 (sur Gallica)

- Arcisse de Caumont, Statistique monumentale du Calvados, t. 2, Caen, Hardel, (lire en ligne), p. 63.

- AN Série G 9 76.

- Recueil de documents concernant les abbayes de Fontenay, Barbery, Troarn...(sur Gallica).

- Armorial Général, Normandie, Caen, page :724

- Germain Demay: Inventaire des sceaux de Normandie.

Voir aussi

Bibliographie

- René-Norbert Sauvage, « L’abbaye de Saint-Martin de Troarn, au diocèse de Bayeux, des origines au XVIe siècle », Thèse publiée dans Mémoires de la Société des antiquaires de Normandie, tome XXXIV, Caen, 1911.(sur Gallica)

- J. Laffetais, Mémoire sur l'ancienne abbaye de Saint-Martin-de-Troarn. (sur Gallica dans: Bulletin monumental, 1837, page 225)

- R. Génestal, Les opérations financières de l'abbaye de Troarn.

- Alfred de Caix, Notice sur la chambrerie de Troarn.(sur Gallica)

- René-Norbert Sauvage, Les recettes et les dépenses de l'abbaye de Troarn en 1596-1597.(sur Gallica)