Abbaye Saint-Hydulphe de Moyenmoutier

L'abbaye Saint-Hydulphe de Moyenmoutier est une ancienne abbaye de l'ordre de Saint-Benoît, située à Moyenmoutier, dans le département des Vosges (France). Cette abbaye abrita jusqu'à 300 religieux.

| Abbaye Saint-Hydulphe de Moyenmoutier | |

.jpg.webp) Abbaye Saint-Hydulphe en 2015 | |

| Ordre | Congrégation de Saint-Vanne et Saint-Hydulphe |

|---|---|

| Fondation | 671 |

| Fermeture | 1792 |

| Diocèse | Diocèse de Toul puis Diocèse de Saint-Dié |

| Fondateur | Saint Hydulphe |

| Personnes liées | Guillaume de Volpiano |

| Style(s) dominant(s) | Abbatiale Baroque Classicisme |

| Protection | |

| Site web | http://www.paysdesabbayes.com |

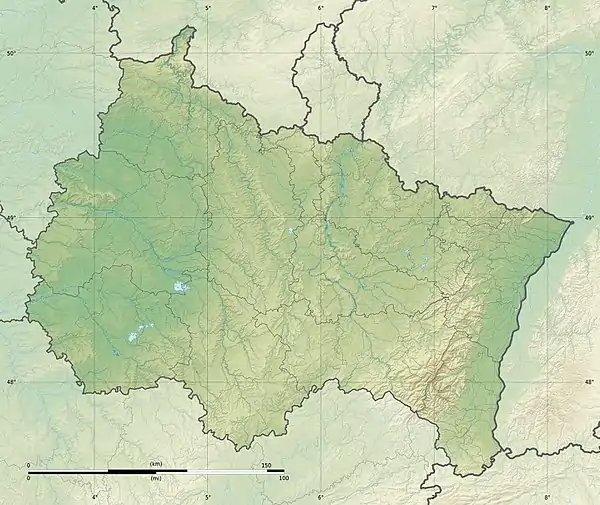

| Localisation | |

| Pays | |

| Région | Lorraine |

| Département | Vosges |

| Commune | Moyenmoutier |

| Coordonnées | 48° 22′ 43″ nord, 6° 54′ 46″ est |

Elle fut fondée vers l'an 671 par Saint Hydulphe, chorévêque de Trèves qu'il quitta pour se retirer dans la solitude des Vosges et y vivre en ermite. Cette abbaye fut soumise dès le commencement aux rois d'Austrasie et ensuite à l'empereur Charlemagne et à ses successeurs. Par la suite, les ducs de Lorraine y exercèrent des droits régaliens sous l'autorité des empereurs.

Blason de l'abbaye de Moyenmoutier

.svg.png.webp) |

Blasonnement :

D'azur au dextrochère de carnation vêtu d'argent tenant une crosse abbatiale d'or en pal, avec son sudarium d'argent.

|

Histoire

Un ermitage

Les circonstances de la fondation de cette abbaye sont environnées de légendes[3]. Selon la tradition hagiographique, le premier dessein de Saint Hydulphe serait de vivre en ermite. Il choisit à cet effet vers 671 un endroit le plus resserré entre la montagne et les rochers dans le massif des Vosges, du côté du midi et au-delà de la rivière du Rabodeau du côté nord. Il bâtit sa hutte dans la forêt à mi-chemin d'Étival et de Senones.

Tous les terrains des alentours étaient déjà occupés par d'autres ermites[4] : Gondelbert à l'est (Senones), Saint Déodat au sud (Saint-Dié-des-Vosges) et Leudinus Bodo à l'ouest (fondateur du monastère d'Étival). Dans les environs, il y avait aussi l'abbaye de Bonmoutier (Val-et-Châtillon), fondée par le même Bodo[5]. Cet ensemble forme ce qu'on nomme depuis l'époque moderne la croix sacrée de Lorraine ou croix monastique des Vosges[6].

Peu de temps après que Saint Hydulphe se soit retiré dans la solitude, un seigneur des environs nommé Bogon, lui fait cadeau de terrains appelés aujourd'hui Saint-Blaise (sur la commune de Moyenmoutier) connu autrefois sous le nom de Bégoncelle. Il y rajoute par la suite la roche de Folcholde qui est sans doute la montagne voisine de Saint-Blaise, un vallon où se trouvait autrefois le village de Veis-Valle, à l'emplacement de Rua où l'on a bâti par la suite la ville de Raon-l'Étape.

Première abbaye (VIIe-Xe)

Fondation

La renommée du nouvel ermite attire bientôt une foule de disciples. Hydulphe décide alors la construction en 671 d'un monastère sur le lieu, qui devient l'abbaye de Moyenmoutier (medianum monasterium), puisque ce monastère (moutier) prend place au cœur de la Croix Sacrée de Lorraine. Premier abbé de Moyenmoutier (671-707), il choisit la règle de saint Benoît comme mode de vie de la nouvelle communauté.

À côté de l'abbaye il construit successivement deux églises, l'une sous l'invocation de la Sainte Vierge et l'autre sous celle de Saint Pierre, une troisième église en dehors du monastère pour les étrangers et les hôtes de passage, et une quatrième sur une colline au sud de l'abbaye dédiée au pape Saint Grégoire (actuel oratoire St Grégoire). Il fait installer un cimetière pour y enterrer les religieux à côté de cette dernière église et pas à côté de l'abbaye dont les terrains sont trop marécageux.

Les religieux de plus en plus nombreux sont répartis en petits prieurés (ou celles) à l'origine des villages actuels de Ban-de-Sapt, Saint-Jean-d'Ormont, Denipaire, Hurbache, La Voivre, La Hollande, Moyenmoutier et une partie de Raon-l’Étape.

Légende de Sainte-Odile

Saint Erhard, frère de Saint Hydulphe et évêque de Ratisbonne, ayant appris sa retraite dans les Vosges, vient lui rendre visite. Selon la légende les deux prélats catéchisent et baptisent Odile, la fille d'Etichon-Adalric d'Alsace. La jeune Odile, par une "grâce particulière du ciel, et par la prière des évêques, reçut à la fois la lumière de l'esprit et celle du corps au baptême". En effet, Odile est aveugle de naissance, et recouvre la vue au moment où l'huile sainte touche ses yeux. Son père lui permet de se retirer sur un haute montagne nommée Hohenberg où elle bâtit un monastère (Abbaye de Hohenbourg au Mont Sainte-Odile fondée en 680). Cette légende est la même à l'abbaye de Baume-les-Dames.

En reconnaissance de ce miracle, Etichon-Adalric donne à Moyenmoutier de grands biens en Alsace[7], entre autres des terres autour de Thanvillé. Saint Hydulphe envoie des religieux dans ses nouvelles possessions, et y fait bâtir un monastère dédié à saint Pierre, sans doute à l'emplacement de l'église actuelle de Saint-Pierre-Bois.

Sous les Carolingiens

Vers 787, l'abbé Mandalvin[8] fait transférer les ossements de Saint-Hydulphe de l'église Saint-Grégoire à l'église abbatiale Sainte-Marie, un lieu plus digne avec la magnificence convenable.

Sous le règne de Charlemagne, les religieux de Moyenmoutier ne pouvant se mettre d'accord sur le choix d'un abbé, l'empereur décide de leur donner pour supérieur un archevêque de Grado, nommé Fortunat, qui était alors à sa cour. C'est au cours de son administration que l'abbaye acquiert un commencement de célébrité. Fortunat gouverne cette abbaye environ vingt deux ans et mourut en 825. Il est enterré dans l'oratoire de Saint-Grégoire, au sud de l'abbaye.

Lothaire II crée des tensions à l'occasion de son divorce en 860 avec Theutberge. Étant en guerre avec ses oncles Charles II le Chauve et Louis II de Germanie, il demande à l'abbé de Moyenmoutier Pépin, trente soldats armés que son abbaye est chargée de fournir au roi en temps de guerre. Pépin ne veut rien entendre et donne l'abbaye de Moyenmoutier au duc Régnier Ier, comte de Hainaut, qui avait reçu le duché du même roi vers l'an 855 au début de son règne. Le duc de la province, pour répondre au désir de Lothaire, dissipe les biens. Les religieux, manquant des choses nécessaires à la vie, sont obligés de se disperser, à l'exception d'un tout petit nombre à qui le duc fournit la nourriture. Il s'approprie également des familles de serfs qui appartenaient au monastère.

Les choses demeurent en l'état jusqu'au règne de Zwentibold[9]. Il donne l'abbaye de Moyenmoutier au comte Hillin, qui chasse les religieux et met des chanoines séculiers en 896.

Destruction

Vers 915/917, les Hongrois pillent et incendient une partie des bâtiments de l'abbaye. Les chanoines dépouillés errent dans les montagnes. Le monastère ruiné reste abandonné plusieurs années. Il faut attendre 960 pour qu'une deuxième abbaye soit reconstruite.

Nouvelle construction

L'abbé Adalbert, un moine bénédictin de Gorze, est chargé par le duc de Haute-Lotharingie Frédéric Ier de réformer l'abbaye dans la stricte règle de Saint Benoit, avec l'appui de Blidulphe et Gundelach. Pour ce faire, sous son abbatiat (955-985), il chasse les chanoines et fait revenir les moines ; il entreprend de reconstruire une nouvelle abbaye vers 960 sur des terres plus vastes ; il fait exhumer le corps de saint Hydulphe, préside à sa canonisation vers 965 et dépose ses ossements dans une châsse de bois précieusement décorée ; il crée la première bibliothèque de l'abbaye où sont rassemblés principalement des ouvrages nécessaires à l'étude des textes sacrés. La ferveur spirituelle et la prospérité matérielle reviennent.

En 984, selon une légende, l'abbaye est sauvée du rançonnement du duc de Souabe Conrad Ier grâce à ses cloches et au frère Smaragde[10].

Sous l'abbatiat de Almann (985-1011) est fondée la première école de grammaire d'Europe pour les moines. À cette occasion, la bibliothèque de l'abbaye commence à rassembler les ouvrages nécessaires à la transcription et la compréhension des saintes écritures ainsi qu'à l'apprentissage de la lecture. L'abbaye devient un centre important de recherche et de production littéraires. La bibliothèque s'enrichit de nombreux manuscrits que l'abbaye conserve jusqu'à la Révolution française. Parmi ces manuscrits, on peut citer l'Évangéliaire pourpre datant du IXe siècle qui contient l'évangile selon Marc écrit en lettres d'or et d'argent sur du vélin pourpré. Un autre manuscrit témoigne de la diversité d'ouvrages que possédait la bibliothèque : il s'agit du Glossaire d'Épinal. Avec près de 950 lemmes écrits en vieil anglais, ce document est souvent considéré comme le premier « dictionnaire européen[11] ».

Guillaume de Volpiano vient deux ans à l'abbaye (1026-1028) pour l'initier à la réforme clunisienne.

Humbert de Moyenmoutier

Le cardinal Humbert, célèbre par ses écrits et les services qu'il rend à l'église contre les grecs schismatiques, est un moine de Moyenmoutier pendant la première partie du XIe siècle. Il écrit la Vita Hidulphi[12] tout comme il s'intéresse à toutes les traces des hommes de foi appartenant aux siècles passés qui se sont engagés dans les missions de l'Église au cœur de l'empire franc, et en particulier en Lotharingie. Ses principaux manuscrits sont répertoriés dans la Bibliotheca bibliothecarum, manuscrit de Bernard de Montfaucon.

Envoyé du pape Léon IX, c'est le cardinal Humbert qui dépose le 16 juillet 1054, une bulle d'excommunication sur l'autel de la cathédrale Sainte-Sophie, à l'encontre du patriarche de Constantinople Michel Ier Cérulaire. Ultime provocation qui donne naissance à la séparation des Églises d'Orient et d'Occident.

Sous les ducs de Lorraine

Depuis Gérard d'Alsace au milieu du XIe siècle, l'abbaye de Moyenmoutier fait partie de la souveraineté des ducs de Lorraine. Au XIe siècle, les sires de Haute-Pierre obtiennent du duc de Lorraine suzerain la charge d'avouerie sur l'abbaye et exercent ainsi sur leurs sujets une assez grande autorité (Selon certaines sources ils se serraient auto-proclamés avoués pour profiter de la rente des moines). Au XIIe siècle, Aubert de Parroy bâtit sur le rocher de la Haute-Pierre un château qui est détruit au siècle suivant, sur l'ordre du duc Mathieu II de Lorraine, réaffirmant son l'autorité sur cette région. En dépit des démêlés avec ses avoués, des troubles de guerres, de la peste et des incendies, l'abbaye prospère néanmoins pendant cette période, grâce à de bons administrateurs comme Lambert (abbé de 1039 à 1062) et Milon (abbé de 1115 à 1147)[13].

En 1252[14], un incendie détruit en partie l’abbaye dont la bibliothèque et les archives. Les documents d'avant le XIIIe siècle sont donc rares à nous être parvenus.

En 1344, l'abbé Jean de Malla (1343-1362) restaure et fortifie l'abbaye qui prend l'allure d'un château-fort avec pont-levis et murailles de huit mètres de haut. Derrière les murailles en pierre de taille et crénelées, on creuse de larges fossés. L'ensemble ressemble à un château féodal ! Le calme retrouvé, les abbés peuvent maintenant se concentrer à agrandir le patrimoine du monastère.

En 1535, l'abbaye est régie en commende (jusqu'en 1661/1662) : les laïcs alliés aux ducs de Lorraine administrent l'abbaye, négligeant la vie spirituelle et ne pensant que tirer profit des bénéfices ; les moines s'affranchissent notamment de la tonsure. C'est pendant cette période que l'abbaye s'occupent des procès en sorcellerie[15] ; entre 1572 et 1618 il y a 38 procès se soldant par 21 exécutions au bûcher. Mais en cette fin de XVIe siècle et début XVIIe siècle, l'abbaye a perdu une partie de sa fortune matérielle, ses bâtiments non entretenus sont en triste état, elle n'a plus d'abbé régulier et presque plus de moines. La vie religieuse a presque disparu, une profonde réforme s'impose...

En 1601, l'abbé commendataire Éric de Lorraine, qui est aussi abbé du monastère Saint-Vanne de Verdun et évêque de cette même ville, entreprend de redonner une vie régulière aux moines de ses maisons. Il confie la réforme à Didier de La Cour. La réforme s'étend à l'abbaye de Moyenmoutier en 1604, avec l'établissement de la Congrégation de Saint-Vanne et Saint-Hydulphe, approuvé par le pape Clément VIII en 1608. Les membres les plus distingués de cette congrégation sont Rémy Ceillier et Dom Calmet. Participant pleinement au mouvement de la Contre-Réforme catholique, cette congrégation est territorialement limitée à l'aire de la Lorraine. À partir de septembre 1610 (autorisation royale), un certain nombre de maisons françaises rejoignent la nouvelle congrégation, mais comme la Lorraine est encore indépendante de la couronne de France, Louis XIII juge souhaitable de créer sur le même modèle une autre congrégation pour son royaume, la congrégation de Saint-Maur.

En 1661, l'abbé commendataire François de Lorraine abandonne tous ses bénéfices. Un nouvel abbé régulier est élu, Philibert Galavaux, mais l'abbé commendataire Nicolas-François de Lorraine est également nommé. Finalement ce dernier se désiste en 1662, ce qui marque la fin du régime de commende à l'abbaye.

Sous l'abbatiat de Hyacinthe Alliot (1676-1705), une académie des sciences est créée et porte le nom d'académie de Moyenmoutier. Moines théologiens, historiens, naturalistes, archéologues, entomologistes, médecins, on retrouve à l'abbaye l'élite savante de l'ordre bénédictin sous la tutelle de l'abbé humaniste. Le premier "Traité du Cancer" y est écrit et publié à Paris sous le nom de Jean Baptiste Alliot, médecin de Louis XIV et frère de l'abbé ; les premières fouilles gallo-romaines sont entreprises au sommet du Donon et des dessins des débris découverts ont servi d'originaux aux reproductions ultérieures.

Sous l'abbatiat de Humbert Belhomme (1705-1727), la bibliothèque s'enrichit considérablement. On dénombre 11 000 volumes à cette époque. Dom Calmet y écrit "les commentaires sur l'ancien testament", "l'histoire de l'ancien et du nouveau testament", "Le dictionnaire de la bible" pendant les huit années de séjour qu'il fait à Moyenmoutier. Humbert Belhomme fait également entièrement reconstruire l'abbaye, que son successeur fera démolir ! Sur son tombeau, ses frères moines écrivent cette épitaphe : "Homme humble d'origine, il apprit à goûter et à réaliser de grandes choses. Il fut d'une piété sincère, d'un esprit pénétrant, d'un goût cultivé et raffiné en toutes choses, d'une habileté remarquable dans la conduite des affaires et le maniement des âmes. Il reconstruisit le monastère qu'il rendit aussi agréable que commode. Ceux qui étaient sous son autorité, ils les aima d'une telle charité qu'ils ne le craignaient pas comme un maître mais le vénéraient et l'aimaient comme un père".

Construction de l'abbaye actuelle

Sous les abbatiats de Humbert Barrois (1727-1771) et François Maillard (1771-1790), la construction d'une nouvelle abbaye est entreprise sur le site actuel à partir de 1767, alors même que la précédente abbaye venait d'être reconstruite. Pourquoi une nouvelle abbaye sur un nouveau site ? La question reste à ce jour sans réponse.

La réalisation est confiée à l'architecte Ambroise Pierson, un bénédictin de Senones. L'emplacement choisi se trouve juste de l'autre côté de la route de l'ancienne abbaye, côté ouest. Cette dernière est détruite au fur et à mesure que la nouvelle abbaye se construit. Dix années suffisent à l'architecte pour faire ce chef-d’œuvre d'architecture, classé comme l'un des plus beaux monuments religieux de lorraine, avec l'inauguration de l'abbatiale en 1776. C'est cette troisième abbaye que l'on peut admirer aujourd'hui et qui est le « plus bel édifice baroque de Lorraine ».

Lorsque la Révolution française arrive quelques années plus tard, l'abbaye de Moyenmoutier est une des rares à ne pas être dépeuplée[16]. François Maillard est encore entouré d'une vingtaine de moines (dont Joseph Fréchard). Les dernières prises d'habit datent de 1788 ! Tout est calme en ce mois de juillet 1789 à Moyenmoutier, les relations sont bonnes entre les bénédictins et les habitants. Mais l'assemblée municipale relève le 29 juillet qu'une bande de brigands ravagent dans les environs les maisons des bourgeois, les maisons religieuses et les châteaux des seigneurs et qu'une patrouille va être mise en place. À la salle capitulaire, le 30 juillet, François Maillard dresse un acte officiel devant ses religieux : « Dans les circonstances actuelles où l'esprit d'insubordination, d'insoumission et d'anarchie parait s'être répandu dans toutes les parties du royaume de France, l'abbaye de Moyenmoutier ayant à craindre qu'il ne lui soit fait violence, soit pour abandonner ses droits, ses propriétés, ses titres et archives, proteste par cet acte contre tous abandons ou cessions que la crainte, les menaces, la violence, la force ou les voies de faits pourraient leur arracher et extorquer sous quelque prétexte que ce soit ».

François Maillard meurt le 2 février 1790. Entre les 13 et 19 février 1790, l'Assemblée constituante décide l'abolition des vœux monastiques et la suppression des ordres et congrégations régulières autres que d'éducation publique et de charité. C'est à partir du 10 mai 1790 que les autorités municipales de Moyenmoutier se rendent à l'abbaye pour procéder aux inventaires des biens et à l'interrogatoire des religieux. Il est à peu près certain que ceux-ci optèrent pour la liberté de rentrer dans le monde. L'histoire des bénédictins à l'abbaye de Moyenmoutier se termine avec le départ des moines au cours de l'année 1791.

La Révolution et ses conséquences industrielles

À la suite du décret du 2 décembre 1789, les domaines et possessions de l’Église sont déclarés biens nationaux. Les ventes mobilières à Moyenmoutier s'effectuent de février 1791 à mai 1792 (meubles, fauteuils, nappes, lampes, horloges, bottes, souliers, estampes, prie-Dieu, bureaux, vaches, chevaux, fourrage, chariots, charrues, harnais...). L'évêque constitutionnel de Saint-Dié, Jean-Antoine Maudru réquisitionne des chapes, chasubles, tuniques et mitres. Seule la bibliothèque n'est pas vendue et laissée à la disposition du gouvernement ; à la suite de l'expertise réalisée le 6 juin 1791, les livres sont dispersés à Saint-Dié, Épinal et Nancy ; les archives sont transportées à Saint-Dié et ne sont vendues aux enchères qu'en 1826. Les ventes immobilières (abbaye, fermes, terrains) se déroulent le 5 juillet 1792. Malgré la volonté de la commune de garder la presque totalité des biens des bénédictins, elle n'a pas les moyens de ses ambitions et n'en conserve aucun. Seule l'abbatiale est attribuée à la commune pour en faire son église paroissiale, charge à elle de l'entretenir à ses frais. Les bâtiments conventuels sont achetés pour 72 400 livres par Jean-Nicolas André, brigadier de gendarmerie, demeurant à Saint-Dié.

Les bâtiments vont ensuite changer plusieurs fois de mains. Jean-Frédéric Klein de Lunéville les rachète le 23 janvier 1793 et les garde quelques mois ; puis ils deviennent la propriété d'une madame de Lamouille ; avant d'être revendu le 27 avril 1802 à M. Mullinbeck, négociant à Lunéville ; qui les revend le 30 décembre 1806 à l'association de MM. Marmod, Ferry, Rolland et Compagnie.

La commune connaît une époque prospère au XIXe siècle et au début du XXe siècle grâce à l'industrie textile. Celle-ci est importée ici en 1806 par l'anglais John Heywood, pionnier du coton dans les Vosges. L’ancienne abbaye de Moyenmoutier et l'ancienne abbaye de Senones deviennent la "première filature mécanique de coton installée dans le département des Vosges"[17], et Moyenmoutier devient une annexe de Senones pendant toute son histoire industrielle textile. Dès 1807[18], le cloître et le logis abbatial sont détruits ; les matériaux sont réutilisés pour construire le bâtiment perpendiculaire à l’abbaye à côté du Rabodeau (déconstruit en 2009 pour redonner à l’abbaye son apparence originel). En 1811, une porte est percée dans l'abbatiale pour faire passer les paroissiens de la commune sur le côté sud et ainsi leur condamner le passage aux deux autres entrées existantes. En 1812, l'association de MM. Marmod, Ferry, Rolland et Compagnie ouvre, dans les bâtiments de l'enceinte du monastère, une blanchisserie de toiles de coton pour le compte de la Manufacture Saint Maurice de Senones. En ce début de XIXe siècle, l'histoire monastique de l'abbaye est bien terminée, celle des industries commencent.

Les installations industrielles sont reprises par la suite par la société du baron Aimé-Benoît Seillière (1776-1860), gendre de John Heywood, et son cousin Benoît-Aimé Seillière (1801-1852) ; viennent ensuite le fils de ce dernier Nicolas-Ernest Seillière (1805-1864) et le petit-fils Frédéric Seillière (1839-1899). La famille Vincent-Ponnier achète l'ensemble en 1871 qui devient une société en commandite simple. La société prend la dénomination "Manufactures de Senones" en 1919 en se transformant en société anonyme. C'est pendant cette période, vers 1883/1885, que la boulangerie et la galerie à 19 portiques sont détruites pour laisser place à la ligne du chemin de fer du Rabodeau.

L'affaire est rachetée par le groupe Boussac[19] en 1920. Les Manufactures de Senones représentent en France le groupe le plus important de filature et tissage de coton blanc. L'usine de Moyenmoutier emploie jusque 800 personnes ; on y recense en 1931 une filature textile, trois tissages et une très importante blanchisserie teinturerie et impression[20].

Saint Frères, filiale du groupe Agache-Willot, rachète Boussac en 1978. Boussac-Saint Frères installe Peaudouce dans son usine de Moyenmoutier entre 1982 et 1995, et emploie jusque 250 personnes. Deux sociétés[21] prennent la suite du site jusqu'en 2002 : Socovosges, spécialisée dans le blanchiment du coton ; Abramante spécialisé dans les meubles et les éléments de mobilier.

En 1989 la commune de Moyenmoutier acquiert l’abbaye. Dès 1994 elle fait classer tous les bâtiments conventuels monuments historiques, et sollicite l’Établissement public foncier de Lorraine (EPFL) au titre de la politique régionale de traitement des friches industrielles pour imaginer la reconversion du site. L'abbaye a souffert des besoins croissants des différentes sociétés qui s'y sont succédé en subissant d'importantes transformations avec la destruction des bâtiments situés au sud-est (cloître, noviciat, réfectoire, dortoirs, logis abbatial, boulangerie, galerie des 19 portiques) et la construction des usines textiles dans les jardins situés à l'ouest.

Réhabilitation au XXIe siècle

.jpg.webp)

L'histoire industrielle de l'abbaye se termine en 2002. Les usines textiles collées aux façades ouest de l'abbaye sont rasées et le site dépollué entre 2008 et 2010. Des jardins à la française prennent leur place et sont inaugurés en 2016[22] après trois ans de travaux. L’Établissement public foncier de Lorraine (EPFL) a été le maître d’ouvrage de ces travaux aux côtés de la commune et en concertation avec les services de L’État. Les jardins redonnent aujourd’hui aux bâtiments conventuels leur caractère monumental et offrent au site des perspectives de développement touristique.

Certaines façades et toitures ont été restaurées : le bâtiment des hôtes en 2008/2009 (à la suite d'un incendie en 2005), la grange en 2010/2013. La déconstruction du bâtiment perpendiculaire à l’abbaye à côté du Rabodeau en 2009 (construit avec les pierres du cloître détruit en 1807) permet un passage entre le jardin Humbert Belhomme et le parc des bénédictins. Il reste à restaurer à ce jour le bâtiment des Dames et la bibliothèque.

Toutefois l'abbaye reste une coquille vide. Les bâtiments conventuels attendent toujours leur réhabilitation intérieure. Quel avenir ? Tant que l'abbaye n'aura pas trouvé de fonctions pour ses intérieurs, les reconstructions du cloître (avec les ailes du noviciat et des dortoir/réfectoire) et du logis abbatial ne seront pas à l'ordre du jour. Une partie logistique (un lieu de restauration, des chambres d'hôtes, une salle polyvalente ...) et une partie culturelle (un musée avec des collections permanentes sur l'histoire monastique et industrielle du lieu, des salles d'expositions temporaires, une boutique, une réhabilitation de la bibliothèque, une salle de conférences ...) pourraient être envisagées respectivement dans les bâtiments conventuels du nord et du sud.

Description

L'abbaye est construite en grés rose des Vosges. Elle est classée au titre des monuments historiques par plusieurs arrêtés successifs en 1840 et 1913 pour l'abbatiale, et 1994 pour les bâtiments conventuels, le portail et les jardins[23]. Sur sa façade ouest, l'abbaye a la forme d'un U avec l'abbatiale en son centre ; le bâtiment des dames et la grange à gauche, les chambres d'hôtes et la bibliothèque à droite.

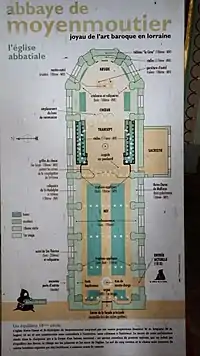

L'abbatiale

L'intérieur de l'abbatiale est de facture baroque, mais reste assez sobre si on la compare aux édifices de même style d'Allemagne ou d'Autriche. Le badigeon coloré "jaune Marie-Thérèse" procurait une agréable lumière, comme à l'église Saint-Jacques de Lunéville, mais n'existe plus aujourd'hui, laissant la place à un gris délavé.

L'abbatiale surprend par ses dimensions: 60 m de long, 16 m de large et 30 m de haut. La construction sans contrefort à l'extérieur et sans pilier à l'intérieur réside dans la charpente en forme de bateau renversé. La cage à écureuil y est toujours présente. La nef de 5 travées et le chœur sont couverts de voûtes bombées séparées par des doubleaux à caissons ornés de rosaces. Elle est consacrée en 1776[24].

Il existe aujourd'hui trois entrées dans l'abbatiale. L'entrée principale située à l'ouest du côté des jardins était réservée au XVIIIe siècle aux religieux et leurs invités, les autres personnes utilisant la porte sur le côté nord. Une troisième porte est percée en 1811 pour les paroissiens de la commune sur le côté sud, les deux autres entrées leur étant interdites du fait de l'installation des industries textiles dans le reste de l'abbaye.

Dans la nef, on peut admirer 4 trophées-appliques (classés MH[25] en 1965) provenant de la deuxième abbaye, placés sur 4 piliers des voûtes ; la pièta de Malfosse (classé MH[26] en 1994) ; ainsi que quatre chapelles latérales placées le long des murs : l'autel de Ste-Thérèse, le baptistère, la chapelle de St-Hydulphe avec sa châsse (classée[27] en 1965) et son tableau le baptême de Ste Odile du XVIIIe (classé MH[28] en 1907), et la chapelle de Notre-Dame de Malfosse dont la Vierge à l'Enfant échangeant de divins sourires en bois polychrome du XVe siècle(classé MH[29] en 1964) est de style rhénan avec son socle en croissant de lune. La nef accueille également l'orgue (classé MH[30] en 1996) au-dessus de l'entrée principale, avec 16 m de haut et 12 m de long ; il compte 26 jeux répartis sur deux claviers, un pédalier et plus de 1350 tuyaux. Créé par Charles Didier en 1880, le buffet est une copie conforme de l'ancien orgue de 1780 transporté à la cathédrale de Saint-Dié en 1803 et dynamité en 1944.

Une grille (classée MH[31] en 1965) aux armes de la congrégation de Saint-Vanne et Saint-Hydulphe sépare la nef de l'avant-chœur.

Dans l’avant-chœur sont installées des stalles de 1698 (classés MH[32] en 1907) (donc provenant de la deuxième abbaye), sous une large coupole sur pendentif, qui bénéficiant d'une acoustique remarquable. L'ensemble compte 36 sièges dont les miséricordes sculptées montrent des visages. Toutes les stalles sont adossées à des panneaux en bois sculptés appelés dorsaux, composés de trois étages inégaux : en haut une frise avec des feuillages et fruits divers, au centre des perspectives de cloître et en bas des motifs religieux et musicaux alternés. Aux portes des stalles, des bas-reliefs illustrent quatre vertus (la Charité, la Justice, la Force et la Prudence). Enfin, à l'extrémité des stalles, deux grands panneaux entourés de cariatides représentent St Hydulphe exorcisant un possédé qui crache son démon, et l'autre St Hydulphe et son frère St Erhard baptisant Ste Odile, surmontant les sièges réservés aux pères abbé et prieur. Depuis les stalles sud, une porte permet d'accéder à la sacristie construite au XIXe siècle.

Au fond du chœur se trouvent deux châsses, l'autel et un tableau de La Cène. Les deux châsses (classés MH[33] en 1965) sont posées sur deux consoles XVIIIe (classées MH[34] en 1965). La châsse, côté Épitre, contient les reliques de Jean et Benigne, comme l'indique une inscription gravée dans le médaillon réservé dans la face antérieure ; la châsse, côté Évangile, contient les reliques de Boniface et Maximin. L'abbatiale possède également d'autres reliquaires non exposés aux publics : deux reliquaires à pieds en chêne sculpté et doré, deux châsses moyennes oblongues sculptées et dorées avec un toit en forme de dôme, deux petites châsses, et un bras reliquaire (classé MH[35] en 1965). L'autel (dont la croix et les six chandeliers de 1734 sont classés MH[36] en 1965) est en marbre XVIIIe siècle, et le tableau de 1740 de la Cène est attribué à Dumont le Lorrain (classé MH[37] en 1960) .

.jpg.webp) L'abbatiale entourée par les bâtiments de l'abbaye (façade ouest)

L'abbatiale entourée par les bâtiments de l'abbaye (façade ouest) Escalier d'entrée extérieur depuis les jardins ouest

Escalier d'entrée extérieur depuis les jardins ouest Nef

Nef.jpg.webp) Orgue

Orgue Porte d'entrée principale sous l'orgue

Porte d'entrée principale sous l'orgue Autel de Ste-Thérèse

Autel de Ste-Thérèse.jpg.webp) Chapelle de St Hydulphe dans la nef

Chapelle de St Hydulphe dans la nef.jpg.webp) Tableau de St Hydulphe baptisant Ste Odile dans la nef

Tableau de St Hydulphe baptisant Ste Odile dans la nef Baptistère

Baptistère Chapelle de Malfosse dans la nef

Chapelle de Malfosse dans la nef Pièta de Malfosse

Pièta de Malfosse.jpg.webp) Trophée applique

Trophée applique.jpg.webp) Trophée applique

Trophée applique.jpg.webp) Trophée applique

Trophée applique.jpg.webp) Trophée applique

Trophée applique Grilles et chœur

Grilles et chœur.jpg.webp) Chœur

Chœur Stalles du chœur

Stalles du chœur Détail d'une miséricorde des stalles du chœur

Détail d'une miséricorde des stalles du chœur Détail d'une cariatide des stalles du chœur

Détail d'une cariatide des stalles du chœur.jpg.webp) une console et une châsse du chœur

une console et une châsse du chœur.jpg.webp) Autel du chœur

Autel du chœur.jpg.webp) Tableau La Cène dans le chœur

Tableau La Cène dans le chœur.jpg.webp) Tableau La Cène

Tableau La Cène Charpente et cage à écureuil

Charpente et cage à écureuil

Les bâtiments conventuels au nord

Collé au nord de l'abbatiale, le bâtiment des dames permettait de recevoir des hôtes religieuses à l'abbaye qui venaient consulter la bibliothèque, sans qu'il y ait de contact avec les hommes logés au sud. Une restauration des façades et du toit est en attente.

La grange forme l'aile nord-ouest ; elle a été restaurée extérieurement vers 2010/2013.

Le bâtiment qui avait été construit au XIXe siècle entre la grange et le Rabodeau, avec les pierres du cloître détruit en 1807, a été déconstruit en 2009 pour redonner à l’abbaye son apparence originel. Cela permet aux visiteurs d'avoir un passage entre le jardin Humbert Belhomme et les jardins à la française.

La porcherie est un bâtiment annexe au bord du Rabodeau.

Bâtiment des dames

Bâtiment des dames Grange de l'abbaye

Grange de l'abbaye La porcherie en 2006 (à gauche) ; l'usine en arrière plan (détruite en 2009)

La porcherie en 2006 (à gauche) ; l'usine en arrière plan (détruite en 2009)

Le cloître et le logement de l'abbé

Le cloître a été détruit en 1807. Il était entouré par :

- l'abbatiale au nord

- le noviciat à l'est (n'existe plus), réservé aux novices qui y passaient un temps d’épreuve avant de faire profession.

- le réfectoire et le dortoir au sud (n'existent plus)

- la procure et les chambres d'hôtes à l'ouest. La procure était le lieu ou le père procureur était chargé des intérêts temporels de l'abbaye. Les chambres d'hôtes permettaient de recevoir les hommes qui souhaitaient étudier dans la bibliothèque. Ce bâtiment a une nouvelle toiture depuis 2008/2009, à la suite d'un incendie en 2005[38].

Le logement de l'abbé (également détruit en 1807) se situait au sud-est du cloître.

La bibliothèque

Dès le Xe siècle l'abbaye de Moyenmoutier est un haut lieu de culture. Une première bibliothèque est attestée en 950. Les manuscrits de cette première bibliothèque disparaissent en 1252, lors de l'incendie de la bibliothèque.

Ce n'est qu'à partir du XVIIe siècle que la bibliothèque se reconstitue de manière massive, grâce à l'abbé Dom Hyacinthe Alliot qui crée des académies scientifiques et archéologiques, auxquelles Dom Calmet participa. Ces académies nécessitaient l'acquisition d'ouvrages pour l'enseignement.

De plus, au XVIIIe siècle, Dom Humbert Belhomme (1653-1727), abbé de Moyenmoutier mène une politique documentaire d'envergure. Il la définit dans une lettre datée de 1710, adressée à Dom Calmet, alors abbé de Senones : « Je désire que nous continuions à former notre bibliothèque selon le plan que nous nous sommes proposé, qui est d’avoir tous les auteurs originaux grecs et latins, toutes les nouvelles éditions de Paris et tous les nouveaux livres qui en vaudront la peine. »

Les ouvrages achetés par Dom Belhomme sont classés par discipline. Ainsi sur les dos des ouvrages, des cotes étaient apposées, par exemple les ouvrages sur l'histoire profane portaient la lettre R. À partir de 1716, Dom Belhomme rédigea le catalogue de la bibliothèque, qui est aujourd'hui conservé à la bibliothèque d'Épinal[39].

La bibliothèque se situait alors au premier étage de l'aile sud de l'abbaye. Cette salle était de grandes dimensions et les livres étaient placés dans des boiseries du XVIIIe siècle, formant des cabinets de lecture organisés de manière thématique.

À la fin du XVIIIe siècle, la collection de la bibliothèque de l'abbaye de Moyenmoutier est très importante avec environ 11 000 volumes. De plus, elle possédait de très précieux ouvrages comme :

- les Épîtres de saint Jérôme, copiées par plusieurs scribes en 744 pour l’abbaye de Murbach en Alsace, empruntées et jamais rendues par Dom Hyacinthe Alliot, abbé de Moyenmoutier à la fin du XVIIIe siècle.

- un glossaire anglo-saxon, datant du début du VIIIe siècle

L'ensemble de la bibliothèque a été confisquée à la Révolution française. Près de 3 500 volumes et les boiseries se trouvent aujourd'hui à la bibliothèque multimédia intercommunale d'Épinal (bmi), les autres parties de la collection se trouvant dans les bibliothèques de Nancy et de Saint-Dié.

La bibliothèque est actuellement en ruine et est en attente de la restauration de ses façades et de sa toiture.

Procure et chambres d'hôtes

Procure et chambres d'hôtes Emplacement de l'ancien cloître

Emplacement de l'ancien cloître La bibliothèque en ruine (à droite)

La bibliothèque en ruine (à droite)

Les bâtiments annexes

Les bâtiments annexes se situent à l'est et au sud de l'abbaye.

- Le portail monumental, inauguré en 1780, servait d'entrée à l'abbaye pour les hôtes ou habitants de la ville. Il permettait d'accéder à la basse-cour (jardin Humbert Belhomme actuellement), à l'arrière des bâtiments agricoles de l'est, au cloître et au logement de l'abbé.

- La boulangerie et la galerie à 19 portiques, au sud ; la boulangerie était séparée des bâtiments conventuels à cause des risques d'incendie ; les deux bâtiments sont détruits dans la seconde moitié du XIXe siècle lors de la construction du chemin de fer du Rabodeau, aujourd'hui transformé en piste cyclable.

- Les deux bâtiments agricoles à l'est sont vendus à la révolution française et transformés en habitations individuelles.

- De la deuxième abbaye il existe encore des traces des remparts (dont les restes d'une tour) et des bâtiments agricoles (un bâtiment au sud a servi de Café de la Poste au XXe siècle, dont l'enseigne est encore visible aujourd'hui ; un autre bâtiment au nord accueille une pharmacie). La gare de Moyenmoutier avait été construite au milieu de ce lieu vers 1883/1885, et détruite vers 2005.

Portail d'entrée

Portail d'entrée Portail d'entrée

Portail d'entrée Fronton du portail

Fronton du portail Détail d'une volute du portail

Détail d'une volute du portail Ancien bâtiment agricole nord

Ancien bâtiment agricole nord Ancien bâtiment agricole sud

Ancien bâtiment agricole sud Ancien bâtiment agricole sud de la 2e abbaye

Ancien bâtiment agricole sud de la 2e abbaye Vestiges des remparts de la 2e abbaye

Vestiges des remparts de la 2e abbaye

Les jardins

- Le jardin Humbert Belhomme occupe l'ancienne basse-cour au nord de l'abbaye, côté ville. Il tire son nom de l'abbé qui dirigea l'abbaye de 1705 à 1727.

- Le jardin du cloître n'existe plus puisque le cloître, situé côté sud-est, a été détruit en 1807.

- Le parc des bénédictins est aménagé en jardin à la française, inauguré en 2016 ; il occupe l'ancien potager de l'abbaye, à l'ouest.

Façade nord de l'abbatiale avec les jardins Humbert Belhomme

Façade nord de l'abbatiale avec les jardins Humbert Belhomme Jardins Humbert Belhomme

Jardins Humbert Belhomme Le Rabodeau devant les jardins Humbert Belhomme

Le Rabodeau devant les jardins Humbert Belhomme Le Rabodeau devant les jardins Humbert Belhomme

Le Rabodeau devant les jardins Humbert Belhomme Chutes d'eau au jardin Humbert Belhomme

Chutes d'eau au jardin Humbert Belhomme Vue aérienne de l'abbaye et de l'usine avant sa destruction (2008)

Vue aérienne de l'abbaye et de l'usine avant sa destruction (2008).jpg.webp) Vue aérienne des jardins et de l'abbaye

Vue aérienne des jardins et de l'abbaye.jpg.webp) Les jardins à la française en construction (2014)

Les jardins à la française en construction (2014).jpg.webp) Les jardins à la française (2015)

Les jardins à la française (2015) Esplanade devant la façade ouest de l'abbaye

Esplanade devant la façade ouest de l'abbaye

L'oratoire Saint-Grégoire

L'oratoire Saint Grégoire[40] est situé à l'extérieur de l'abbaye, à environ 200 m au sud-est, rue du Tambour, dans l'ancien cimetière aujourd'hui transformé en espace vert.

L'oratoire est en fait une chapelle funéraire qui contient une cuve en grès rose, sarcophage qui selon la légende locale serait le premier tombeau de saint Hydulphe, mort en 707. Celui-ci l'aurait fait construire pour honorer le saint pape Grégoire Ier. Les ossements de saint-Hydulphe sont transférés successivement dans la première abbatiale Sainte-Marie vers 787 par l'abbé Mandalvin, puis dans la seconde abbatiale Sainte-Marie par l'abbé Adalbert lors de sa canonisation vers 965, et aujourd'hui ils sont dans un reliquaire à l'abbatiale. L'oratoire contenait également les ossements de Saint-Spin, transférés en 1104 au Prieuré de Belval, puis à l'église de l'Exaltation de la Sainte-Croix de Portieux après la Révolution française.

De forme carré, avec un toit à deux pentes, il est éclairé par trois petites fenêtres cintrées et une porte rectangulaire à claire-voie. À l'intérieur on dénombre un petit autel, un grand crucifix, une statue de la Vierge, une statue de Saint-Joseph, le sarcophage de Saint-Hydulphe et des bancs. Jusqu'en 1852, l'oratoire était précédé d'une nef un peu plus large mais de même longueur[8].

Il est restaurée en 2012[41]. L'entrée de l'ancien cimetière est en cours de restauration.

Le château de la Haute-Pierre

Au XIe siècle, les sires de Haute-Pierre obtiennent du duc de Lorraine suzerain la charge d'avouerie sur l'abbaye et exercent ainsi sur leurs sujets une assez grande autorité (Selon certaines sources ils se serraient auto-proclamés avoués pour profiter de la rente des moines).

Vers 1193, Aubert de Parroye, écuyer d'une des plus importantes maisons de Lorraine, fait construire une forteresse au nord de la Haute-Pierre, qui est une roche escarpée fort abrupte, que l'on aperçoit vis-à-vis de la montagne. Actuellement il reste encore quelques vestiges de cette forteresse, qui fut nommée jadis la Haute-Pierre, dont le nom demeura à Aubert de Parroye et à ses successeurs. On aperçoit encore aujourd'hui, un escalier et des boulets en granit qui sont épars aux bords de la montagne.

Le duc de Lorraine Mathieu II, ne peut souffrir de cette entreprise : il fait assiéger cette forteresse, et s'en empare après un long siège de plus de trois mois. Après la prise du château, le duc Mathieu et Aubert de Parroye se mettent d'accord ensemble pour reconstruire une nouvelle forteresse sur la montagne d'Ansus, près de Colroy, au Val de Saint-Dié. Il peut même rétablir son château de la Haute-Pierre à condition de faire allégeance au duc. La lettre où figurent ces conclusions est du mois de janvier 1224. Aubert de Parroye ne bâtit pas de forteresse sur le mont Ansus, mais rétablit son château à la Haute-Pierre. Selon le nécrologe de Moyenmoutier de l'abbaye de Moyenmoutier, quelques seigneurs et dames résidaient encore à la Haute-Pierre en dépit de l'ordre de destruction ordonné par le duc Mathieu II.

Liste des abbés

- 671-707 : saint Hydulphe de Trèves

- 707-758 : Crescent

- 758-779 : Regimbert

- 779-791 : Sundrabert

- 791-805 : Mandalvin

- 805-825 : Fortunat (accompagna les envoyés de l'empereur Nicéphore à Charlemagne pour traiter de la paix entre les Francs et les Grecs)

- 825-8?? : Gualdon

- 8??-8?? : Ismond

- 8??-8?? : Thierry I

- 8??-8?? : Renaud

- 8??-896 : Pépin

- 896-9?? : Hillin

- 9??-9?? : Riquin

- 9??-9?? : Othon

- 9??-9?? : Boson

- 9??-939 : Arnaud

- 939-955 : Gislebert

- 955-985 : Adalbert (moine de Gorze nommé à Moyenmoutier par Frédéric Ier, comte de Bar et duc de Haute-Lotharingie).

- 985-1011 : Almann

- 1011-1026 : Nardulphe (& Ensibold)

- 1026-1028 : Guillaume de Volpiano

- 1028-1029 : Guidric

- 1029-1039 : Norbert

- 1039-1062 : Lambert

- 1062-1076 : Benoît

- 1077-1115 : Bertic

- 1115-1147 : Milon

- 1147-1154 : Hermann I

- 1154-1169 : Raynard

- 1169-1181 : Hermann II

- 1181-1187 : Henri

- 1187-1193 : Pons

- 1193-1206 : Simon

- 1206-1222 : Pierre

- 1222-1238 : Gérard I

- 1238-1257 : Nicolas I

- 1257-1261 : Jean I Rogier des Rosiers de Beaufort

- 1261-1304 : Alexandre

- 1304-1316 : Gautier

- 1316-1317 : Eudes

- 1317-1343 : Bancelin

- 1343-1362 : Jean II de Malle

- 1362-1374 : Hermann III

- 1374-1380 : Gosbert

- 1380-1433 : Thierry II d’Orgevillers

- 1433-1435 : Jean III de Culine

- 1435-1438 : Désiré d’Orgevillers

- 1438-1453 : Valentin Herbé

- 1453-1477 : Jean IV de Bayon

- 1477-1493 : Jean V de Faulx

- 1493-1514 : Gérard II de Gomberval

- 1514-1534 : Georges d’Hossonville

En 1535 l'abbaye passe sous le régime de la commende:

- 1534-1546 : Nicolas II de Lorraine

- 1546-1552 : Jean VI Martin

- 1552-1568 : Jacques de Mézières

- 1568-1575 : Jean VII de Mézières

- 1575-1577 : Antoine Le Noir

- 1577-1581 : Nicolas III Bertrand

- 1581-1583 : cardinal Charles I de Lorraine

- 1583-1611 : Eric de Lorraine-Chaligny

- 1611-1623 : Charles II de Lorraine-Chaligny

- 1623-1661 : François I de Lorraine-Chaligny

Fin du régime de la commende en 1661 :

- 1661-1676 : Philibert Galavaux

- 1676-1705 : Hyacinthe Alliot

- 1705-1727 : Humbert I Belhomme

- 1727-1771 : Humbert II Barrois

- 1771-1790 : François II Maillard

Source : Gallia Christiana[42] ; certaines dates médiévales sont approximatives

Notes et références

- Notice no PA00107210, base Mérimée, ministère français de la Culture.

- VOLUMES RELIES du Cabinet des titres : recherches de noblesse, armoriaux, preuves

- Laurent Martino, Histoire chronologique de la Lorraine: des premiers Celtes à nos jours, Place Stanislas, , p. 35

- La biographie des trois hagiographies extirpée ou Vita Hilulphi est suspecte aux yeux des historiens. Il est peu probable que Hydulphe ait côtoyé Gondelbert et Déodat.

- Fils de Berthold qui possédait des terres à Étival. Leudinus Bodo avait pour frère Fuculfus Bodo et pour sœur Sainte Salaberge qui se voua à la vie monastique. Leudinus fut évêque de Toul en 667

- Voir la tradition liée à Gondelbert.

- Tous ces détails relatifs à Moyenmoutier sont tirés de deux notices écrites au XVIIe siècle, par des religieux de l'abbaye. L'une de ces notices se trouve à la Bibliothèque nationale de Paris, manuscrit, collection de Lorraine, Moyenmoutier. L'autre se trouve dans les archives du département du Bas-Rhin et fut écrite par Dom Hyacinthe Alliot, abbé de Moyenmoutier

- Description et Histoire de l'oratoire Saint-Grégoire et du tombeau de Saint-Hydulphe par l'abbé L.F Deblaye, sur le site abbayesvosgiennes.blogspot.fr

- En 894, Arnulf de Carinthie intronise son fils bâtard Zwentibold comme roi de Lotharingie. Zwentibold est tué en 900 par ses vassaux révoltés et le royaume de Lotharingie est rattaché à la Germanie de Louis IV l'Enfant (†911)

- Abbaye de Moyenmoutier (Vosges) sauvée par ses cloches et le frère Smaragde en 984, d’après « Le Pays lorrain » paru en 1907 et « Bulletin de la Société philomatique des Vosges » paru en 1888), sur le site france-pittoresque.com

- (en) Alan K. Brown, « "Reviewed Work: Old English Glosses in the Epinal-Erfurt Glossary by J. D. Pheifer" », Speculum, no 52, , p. 1031–1037

- Il est au moins son commanditaire exigeant et son premier lecteur

- Archives départementales des Vosges, série H, Clergé régulier avant 1790, Abbaye de Moyenmoutier, Répertoire numérique détaillé établi par André Philippe archiviste départemental (1905-1937), page 2

- Bibliothèque multimédia intercommunale d'Épinal, « Les boiseries de la bibliothèque de Moyenmoutier » (consulté le )

- Abbaye de Moyenmoutier, article du 16 juillet 2016, sur le site j57oihy.blogspot.fr

- Histoire de l'abbaye de Moyenmoutier du XVIIe siècle à la révolution sur le sitehttp://moyenmoutier.pagesperso-orange.fr.

- "L'industrie dans la région bordière des Vosges entre les vallées de la Meurthe et de la Vezouse", par A. Perchenet

- L'histoire de l'Abbaye de sa fondation à 2009 sur le site ma-mairie.com

- Archives du groupe Boussac sur le site archivesnationales.culture.gouv.fr

- L'industrie dans la région bordière des Vosges entre les vallées de la Meurthe et de la Vezouse, A. Perchenet, Annales de Géographie, 1931, volume 40, Numéro 227, p. 572

- Socovosges et Abramante ont pris la succession de Peaudouce en 1995, Base de données BASOL

- Inauguration des jardins de l'abbaye de Moyenmoutier le 9 juillet 2016 sur le site vosgesmatin.fr

- L'abbaye de Moyenmoutier sur la Base Mérimée

- La date de 1776 est inscrite dans l'abbatiale au niveau d'une des voûtes

- Les trophées-appliques sur la Base Mérimée

- Groupe sculté : Pièta de Malfosse sur la Base Mérimée

- Châsse de St Hydulphe sur la Base Mérimée

- Tableau le baptême de Ste Odile sur la Base Mérimée

- Statue Vierge à l'enfant sur la Base Mérimée

- L'orgue sur la Base Mérimée

- Les grilles de clôture du chœur sur la Base Mérimée

- Les stalles sur la Base Mérimée

- Les deux châsses sur la Base Mérimée

- Les deux consoles sur la Base Mérimée

- Bras-reliquaire sur la Base Mérimée

- Garniture d'autel : croix et 6 chandeliers (flambeaux) sur la Base Mérimée

- Tableau La Cène sur la Base Mérimée

- Ancienne abbaye à Moyenmoutier sur le site patrimoine-de-france.com

- Ouvrage manuscrit en 2 volumes numérisés (MS 4 P/R et MS 5 P/R) sur le site de la bibliothèque multimédia intercommunale d'Epinal

- L'oratoire Saint-Grégoire à Moyenmoutier

- L'oratoire Saint-Grégoire sur le site moyenmoutier.mairie.com

- Gallia Christiana, tome 13, p. 1015

Annexes

Bibliographie

Par ordre chronologique de parution :

- Jean Ruyr, Recherches des sainctes antiquitez de la Vosge, province de Lorraine, Épinal, chez Ambroise Ambroise, 1634.

- Humbert Belhomme, Historia Mediani in monte Vosago Monasterii, Argentorati, Ordinis sanscti Benedicti, ex Congregation sansctorum Vitoni et hidulfi (auctore H. Belhomme), Argentorati (= Strasbourg), sumptibus, J.R. Dusseckeri, 1724, 469 pages

- Augustin Calmet, « Des abbés de Moyen-moutier », dans Histoire ecclésiastique et civile de Lorraine, qui comprend ce qui s'est passé de plus mémorable dans l'archevêché de Trèves, et dans les évêchés de Metz, Toul et Verdun, depuis l'entrée de Jules César dans les Gaules jusqu'à la mort de Charles V, duc de Lorraine, arrivée en 1690, avec les pièces justificatives, chez Jean-Baptiste Cusson, Nancy, 1728, tome 3, col. CLIX-CLXII (lire en ligne)

- Abbé Ch. Chapelier, « Histoire de l’abbaye de Moyenmoutier », Bulletin de la Société philomatique vosgienne, 13e année, 1887-88, p. 221-252 (lire en ligne)

- Abbé Ch. Chapelier, « Bibliographie de saint Hidulphe », dans Bulletin de la Société philomatique vosgienne, 17e année, 1891-1892, p. 255-261 (lire en ligne)

- Jules Faron, Histoire de Moyenmoutier, 1896

- Abbé Léon Jérome, « L'abbaye de Moyenmoutier. Étude historique », dans Bulletin de la Société philomatique vosgienne, 23e année, 1897-1898, p. 117-320, 24e année, 1898-1899, p. 175-264

- Fernand Baldenne, « Contes et récits vosgiens: La légende de frère Smaragde », dans Le Pays lorrain, 4e année, 1907, p. 225-229 (lire en ligne)

- Damien Parmentier, Abbayes des Vosges : quinze siècles d'histoire, La Nuée Bleue, Strasbourg ; Éditions Serpenoise, Metz, 2012, 256 p. (ISBN 978-2-7165-0790-5)

- Claude Faltrauer, Le cadre de vie et de prière des bénédictins de la congrégation de Saint-Vanne et Saint-Hydulphe de la province de Lorraine aux XVIIe et XVIIIe siècles, thèse de doctorat d'histoire, Université Lumière Lyon 2, 2014

Articles connexes

Liens externes

- Ressource relative à l'architecture :

- [PDF] Série H. Clergé régulier avant 1790. 1 H. Abbaye de Moyenmoutier (Répertoire numérique détaillé établi par André Philippe, archiviste départemental, et présenté par Raymonde Florence, Archives départementales des Vosges)

- Frère Smaragde sauve une abbaye dans les Vosges. Abbaye de Moyenmoutier (Vosges) sauvée par ses cloches et le frère Smaragde en 984 (D’après « Le Pays lorrain » paru en 1907 et « Bulletin de la Société philomatique des Vosges » paru en 1888)