Saint-Pierre-Bois

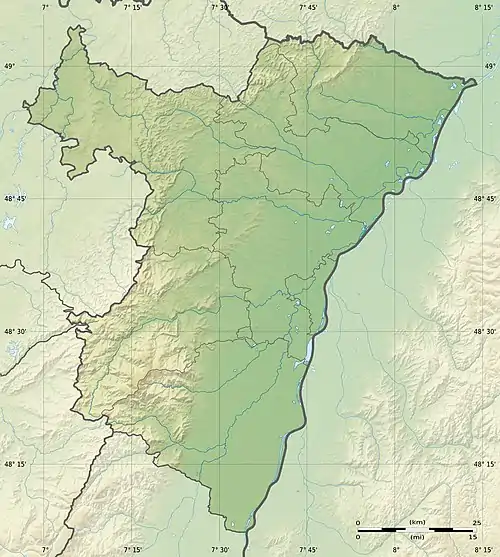

Saint-Pierre-Bois est une commune française située dans la circonscription administrative du Bas-Rhin et, depuis le , dans le territoire de la Collectivité européenne d'Alsace, en région Grand Est.

| Saint-Pierre-Bois | |

Vue sur une partie du village de Saint-Pierre-Bois depuis le Hohwarth. | |

.svg.png.webp) Blason |

|

| Administration | |

|---|---|

| Pays | |

| Région | Grand Est |

| Collectivité territoriale | Collectivité européenne d'Alsace |

| Circonscription départementale | Bas-Rhin |

| Arrondissement | Sélestat-Erstein |

| Intercommunalité | Communauté de communes de la Vallée de Villé |

| Maire Mandat |

Alain Meyer 2020-2026 |

| Code postal | 67220 |

| Code commune | 67430 |

| Démographie | |

| Gentilé | Saint-Pierrois(es) |

| Population municipale |

752 hab. (2020 |

| Densité | 103 hab./km2 |

| Géographie | |

| Coordonnées | 48° 20′ 03″ nord, 7° 21′ 28″ est |

| Altitude | Min. 217 m Max. 550 m |

| Superficie | 7,30 km2 |

| Type | Commune rurale |

| Aire d'attraction | Sélestat (commune de la couronne) |

| Élections | |

| Départementales | Canton de Mutzig |

| Législatives | Cinquième circonscription |

| Localisation | |

Cette commune se trouve dans la région historique et culturelle d'Alsace.

Géographie

Saint-Pierre-Bois est la première commune de la rive gauche du Giessen en entrant dans la vallée de Villé. Son finage revêt une conformation assez particulière puisqu'il enclave presque le territoire de Thanvillé. La commune, vaste de 730 ha, s'organise autour de la vallée de l'Estergott qui arrose aussi bien le village que son annexe de Hohwarth. Au nord, la commune est rejoint par les conteforts de l'Ungersberg (Baerenberg 540 m). À l'est et au centre, une série de collines boisées (Lattenraiun 385 m, Rothe Hecken 476 m) marque le passage du Val de Villé au vignoble de la région de Barr. Au sud, la commune s'étend sur les premières pentes du massif du Berntein, qui domine Dambach-la-Ville, jusqu'au fond de la vallée du Giessen peu avant son débouché sur la plaine. Le village s'est établi le long de la vallée de l'Estergott, au pied de la belle colline du Kirchberg (380 m, église Saint-Gilles). Le hameau de Hohwarth s'étire lui aussi le long du thalweg, sur le tracé de la route de Villé à Barr, entre le Kirchberg et le Baerenberg. Les fermes isolées de Hunswwiller et des Hutten rappellent une localité disparue.

Géologie

Le territoire communal repose sur le bassin houiller de la vallée de Villé[1].

Lieux-dits et écarts

- Hohwarth ;

- Hunschwiller ;

- Hutten.

Ruisseaux

- Giessen ;

- Estergott.

Communes limitrophes

- Thanvillé ;

- Villé ;

- Barr ;

- Neuve-Église.

Villages et hameaux disparus

Le val de Villé compte quatre villages ou hameaux disparus dont plusieurs situés sur l'actuel finage de Saint-Pierre-Bois.

- Uberscheer ;

- Gundeswiller ;

- Hunschwiller ou Hundswiller ;

- Lattenrain.

Urbanisme

Typologie

Saint-Pierre-Bois est une commune rurale, car elle fait partie des communes peu ou très peu denses, au sens de la grille communale de densité de l'Insee[Note 1] - [2] - [3] - [4].

Par ailleurs la commune fait partie de l'aire d'attraction de Sélestat, dont elle est une commune de la couronne[Note 2]. Cette aire, qui regroupe 37 communes, est catégorisée dans les aires de 50 000 à moins de 200 000 habitants[5] - [6].

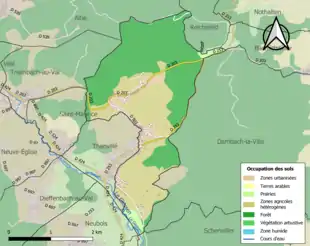

Occupation des sols

L'occupation des sols de la commune, telle qu'elle ressort de la base de données européenne d’occupation biophysique des sols Corine Land Cover (CLC), est marquée par l'importance des forêts et milieux semi-naturels (52,3 % en 2018), une proportion identique à celle de 1990 (52,4 %). La répartition détaillée en 2018 est la suivante : forêts (52,3 %), zones agricoles hétérogènes (37,5 %), zones urbanisées (6,9 %), prairies (3,3 %)[7].

L'IGN met par ailleurs à disposition un outil en ligne permettant de comparer l’évolution dans le temps de l’occupation des sols de la commune (ou de territoires à des échelles différentes). Plusieurs époques sont accessibles sous forme de cartes ou photos aériennes : la carte de Cassini (XVIIIe siècle), la carte d'état-major (1820-1866) et la période actuelle (1950 à aujourd'hui)[8].

Histoire

Une localité remontant au VIIe siècle

Ce village, remarquable par son église que l'on voit au loin perchée sur une colline assez élevée est visible depuis une grande partie du Val de Villé. Il doit son origine à un couvent construit dès la fin du VIIe siècle par Saint Hydulphe, abbé fondateur de l'abbaye de Moyenmoutier. Attic, duc d'Alsace, dont il avait guéri la fille sainte Odile, née aveugle, lui avait fait don de tout le territoire formant aujourd'hui la banlieue de cette commune et qui alors était couverte de forêts. Hydulphe, n'ayant plus de place à Moyenmoutier pour y loger ses nombreux fidèles, construisit un nouveau monastère sur l'emplacement même occupée aujourd'hui par l'église et lui donna pour patron saint Pierre. Peu à peu, il se forma au pied de la montagne deux villages, Saint-Pierre-Bois, qui doit son nom au couvent situé au milieu des bois, et, de l'autre côté, Hohwarth. L'abbé de l'abbaye de Moyenmoutier y consacra ses droits spirituels jusqu'à la guerre de Trente Ans et ses droits temporels jusqu'en 1604, époque à laquelle elle vendit les restes de ses possessions aux seigneurs de Thanvillé. Vers 1039, l'église primitive ayant été détruite, ainsi que le couvent, on en construisit une autre à la place de la première, laquelle subsista jusqu'en 1788, où fut élevée l'église actuelle, à l'exception du chœur et de la tour, qui datent de 1811. La paroisse de Saint-Pierre-Bois comprenait autrefois les villages de Saint-Pierre-Bois, Thanvillé, Hohwarth et Hundswiller. Ces villages furent plusieurs fois détruits : vers 1039, dans la guerre de succession de la Lorraine ; en 1476, par les Bourguignons, pendant le siège du château d'Ortenberg, et en 1633, par les Suédois.

Le village passe aux mains de l'évêque de Strasbourg

Le village passe au XIIe siècle aux mains de l'évêque de Strasbourg qui le cède en 1269 à Rodolphe de Habsbourg qui venait d'acquérir l'Albrechstal. En 1303, les Habsbourg font le recensement des droits et revenus dans tous leurs villages, parmi ceux-ci « Sant Peterholtz ». La localité partage dorénavant la destinée de la seigneurie de Villé et passe entre les mains de différents propriétaires.

Le passage des Suédois

Lors du passage des Suédois en 1632, de nombreuses maisons furent détruites et une bonne partie de la population est décimée ou trouve refuge dans les bourgs fortifiés de la plaine. La « Maison des Suédois » construite en 1571 est épargnée et compte actuellement parmi les plus anciennes habitations de la vallée. Les deux villages Hundwiller et Gunderswiller ont probablement disparu à ce moment ou peut-être un peu auparavant comme le pensent certains historiens.

Le repeuplement

Le repeuplement qui accompagne le rattachement à la France remet en valeur cette région laissée à l'abandon et en friche. Le vignoble conquiert le versant ensoleillée du Kirchberg. De belles demeures de vignerons, aux linteaux ornés de serpettes, s'édifient au XVIIIe siècle. De 20 feux en 1720, la population atteint une cinquantaine au milieu du siècle et 620 habitants lors du recensement de 1801.

La Révolution

La Révolution française et l'Empire ne marquent pas spécialement la vie du village, mais constituent une transition entre le siècle qui s'achève et le XIXe siècle moins réjouissant malgré les conquêtes politiques et sociales de la Révolution. Saint-Pierre-Bois doit faire face à une terrible épidémie de choléra qui frappe durement le village : 32 personnes meurent de cette maladie en 1849. D'autre part, le village n'arrive plus à nourrir une population qui atteint 869 habitants en 1871.

Les migrations

De nombreux habitants sont tentés de quitter leur commune pour connaître une meilleure vie ailleurs. Certains vont s'établir aux États-Unis. Cette migration est encouragée par l'annexion allemande en 1871 qui suit la désastreuse guerre de 1870-1871. Elle est facilitée par la construction de la voie ferrée Val de Villé-Villé en 1891.

Héraldique

.svg.png.webp) |

Les armes de Saint-Pierre-Bois se blasonnent ainsi :

|

|---|

Les hameaux

Hohwarth

Appelé Villa Hohenwart en 1269. Il a la même origine que Saint-Pierre-Bois, dont il dépend, au civil comme au spirituel. Le couvent, qui se trouvait autrefois sur la montagne, ayant été détruit, un second couvent fut bâti plus tard derrière ce village, au pied de l'Ungersberg, et fut habité par les templiers jusqu'en 1312, époque de la dissolution de cet ordre. On appelle encore la place qu'il occupait Herrenhofstadt. À quelques centaines de pas de là, on voit une petite chapelle monumentale, construite en 1717, en expiation d'un sacrilège commis sur cette place. Vers 1312, on construisit, en haut du Hohwarth, un troisième couvent, qui fut détruit, en 1525, pendant la guerre des paysans. On en trouve encore des vestiges dans la forêt dite Klosterwald.

Lattenrain

Lattenrain est localisé au lieu-dit du Klosterwald ; le nom « curia nostra Lattenrein » est cité en 1269 parmi les biens cédés par l'évêque de Strasbourg à Rodolphe de Habsbourg ; en 1303 dans le recensement des revenus de cette famille, on trouve un « Mönchhof zum Lattenrain » (ferme de moines).

Hameaux disparus

Hundswiller ou Hunschwiller

Hundeswilre en 1269 dépendant de la paroisse de Saint-Pierre-Bois, fut détruit par les Suédois, qui gagnèrent, près de là, une bataille sur les troupes lorraines. On y voit encore des restes d'un large et profond fossé et de retranchements que les Lorrains avaient faits en travers de la route pour empêcher le passage des Suédois. Sur l'emplacement de Hundswiller se trouve un groupe de maisons appelé Hutten (cabanes), faisant partie de Saint-Pierre-Bois. La commune avait pour marque un étui de serpette ou de hachette. La localité n'a pas entièrement disparu : il reste quelques fermes éparses aux lieux-dits Hundswiller et Klein Hundswiller.

Uberscheer

Localité regroupant des maisons faisant partie du Comte-Ban et située sur la rive droite de la Scheer. Cet habitat est cité en 1321 et dans l'urbaire de 1362 de l'évêché de Strasbourg qui recense les biens acquis en 1359. Ce hameau a pu disparaître à la suite d'une inondation provoquée par les crues du Giessen.

Gunderswiller

Ce hameau a laissé peu de traces dans les archives ; c'était peut-être un hameau du Haut Moyen Âge, situé sur la Route du Sel et qui n'est jamais devenu un vrai village. Il a peut-être disparu au XVe siècle. Il ne figure plus sur la carte de Speckel en 1576. L'actuelle annexe des Hütten a peut-être été construite sur l'emplacement de Gunderswiller au début du XVIIIe siècle.

Ungersberg (920 m)

Sur l'Ungersberg (920 m) on voit une pierre appelée Fachnestein avec un trou, dans lequel les paysans révoltés, avaient fixé, suivant la tradition, leur grande bannière, pendant que cette montagne leur servait de point de ralliement.

Politique et administration

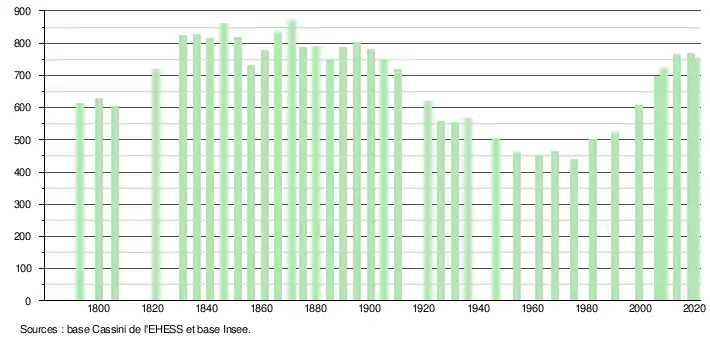

Démographie

L'évolution du nombre d'habitants est connue à travers les recensements de la population effectués dans la commune depuis 1793. Pour les communes de moins de 10 000 habitants, une enquête de recensement portant sur toute la population est réalisée tous les cinq ans, les populations légales des années intermédiaires étant quant à elles estimées par interpolation ou extrapolation[13]. Pour la commune, le premier recensement exhaustif entrant dans le cadre du nouveau dispositif a été réalisé en 2008[14].

En 2020, la commune comptait 752 habitants[Note 3], en diminution de 2,72 % par rapport à 2014 (Bas-Rhin : +3,17 %, France hors Mayotte : +1,9 %).

Lieux et monuments

Église Saint-Gilles à Hohwarth

L'église de Saint-Gilles se dresse sur une montagne qui est visible de très loin. Il domine le val de Villé. La tradition rapporte la construction mouvementée de l'édifice à la place d'une ancienne chapelle démolie, où furent déposées les reliques de saint Gilles. L'église se dresse sur la colline du Kirchberg depuis 1788 comme l'atteste une pierre angulaire à gauche de la nef et au chœur. L'église se présente comme une vaste construction rectangulaire d'environ 26 m × 15 m, à laquelle est accolée, vers la droite, un second rectangle de 5 × 15 m formant le chœur. Sur ce dernier vint se greffer la tour, clocher carré de 6 × 6 m. Le portail à deux battants s'ouvre sur la façade orientée au sud. Une porte latérale, à l'est, donne également accès à l'édifice qu'éclairent six grandes baies vitrées. C'est à cet endroit que les cisterciens de l'abbaye de Baumgarten proche de Bernardvillé introduisent au XIVe siècle probablement le culte de ce saint auxiliaire invoqué par les paroissiens et pèlerins pour guérir les maladies de la gorge et des oreilles. Le plafond est décorée d'un tableau de René Kuder peint en 1932 d'une surface de 6 × 4 mètres de forme ovale représentant saint Gilles apparaissant sur un nuage clair, rayonnant de sainteté, accompagné d'un ange.

Chapelle de Saint-Pierre-Bois

Cette chapelle a été aménagée en 1867 afin d'éviter à la population du village de Saint-Pierre-Bois de grimper sur la colline en hiver pour assister aux offices de l'église de Saint-Gilles. Devant la cour du presbytère, on trouve un puits daté de 1759.

Autel du Altkloster

En quittant le hameau de Hohwarth en direction de Barr on peut apercevoir sur le bord du chemin au lieu-dit du Altkloster un autel en plein air dont la construction remonte à 1721. On prétend qu'à cet emplacement furent retrouvées des hosties qui avaient été jetées à la suite d'un vol du calice et du ciboire à l'église de Saint-Gilles le . Ce petit monument trône en bordure de la D 253 à 600 mètres au sud du carrefour avec la CD 203.

Calvaires

On relève sur le banc de Saint-Pierre-Bois treize calvaires, sept oratoires et un autel de plein air, un bildstock. D'après une chronique du curé Kramer, deux croix auraient été enterrées pendant la Révolution.

Maison des Suédois

La maison des Suédois est une ancienne demeure qui aurait servi de quartier général aux troupes suédoises pendant la guerre de Trente Ans (1616-1648). C'est l'une des rares maisons au XXe siècle qui a résisté à ce conflit. Le linteau de la porte d'entrée porte la date de construction et un soc de charrue couché. Un linteau de fenêtre porte une date ultérieure, ce qui atteste une transformation de l'édifice. Au début du XXe siècle, la bâtisse comporte encore quelques tuiles canal médiévales.

Puits à Margelle (Maison des Suédois)

Les puits sont rares dans la vallée, où l'on rencontre plus souvent des fontaines. Ce puits à Margelle, comme la bâtisse qui lui est attenante, est antérieur à la guerre de Trente Ans.

Personnalités liées à la commune

- Jean-André Kramer (° 1806 – † 1867).

Galerie de photos

Village de Saint-Pierre-Bois et au loin l'église Saint-Gilles.

Village de Saint-Pierre-Bois et au loin l'église Saint-Gilles. Ancienne maison de viticulteur située sur la rue Principale rénovée et décorée.

Ancienne maison de viticulteur située sur la rue Principale rénovée et décorée. L'église Saint-Gilles vue depuis le village de Saint-Pierre-Bois.

L'église Saint-Gilles vue depuis le village de Saint-Pierre-Bois. Œuvre du peintre René Kuder se trouvant sur le plafond de la nef de l'église peint en 1932 et représentant saint Gilles, protecteur du village.

Œuvre du peintre René Kuder se trouvant sur le plafond de la nef de l'église peint en 1932 et représentant saint Gilles, protecteur du village. Bildstock au Hohwarth.

Bildstock au Hohwarth. Église Saint-Gilles (Hohwarth) vue par l'arrière.

Église Saint-Gilles (Hohwarth) vue par l'arrière. Intérieur de l'église Saint-Gilles de Hohwarth.

Intérieur de l'église Saint-Gilles de Hohwarth.

Articles connexes

- Communes du Bas-Rhin

- Saint-Pierre, commune du canton de Barr (Bas-Rhin)

Bibliographie

- Le Val de Villé, un pays, des hommes, une histoire édité sous le patronage de la Société d'histoire du Val de Villé et de la Communauté des communes du canton de Villé, 1995.

Notes et références

Notes

- Selon le zonage des communes rurales et urbaines publié en novembre 2020, en application de la nouvelle définition de la ruralité validée le en comité interministériel des ruralités.

- La notion d'aire d'attraction des villes a remplacé en octobre 2020 l'ancienne notion d'aire urbaine, pour permettre des comparaisons cohérentes avec les autres pays de l'Union européenne.

- Population municipale légale en vigueur au 1er janvier 2023, millésimée 2020, définie dans les limites territoriales en vigueur au 1er janvier 2022, date de référence statistique : 1er janvier 2020.

Références

- Auguste Daubrée, Description géologique et minéralogique du département du Bas-Rhin, (lire en ligne), p. 60-79.

- « Typologie urbain / rural », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Commune rurale - définition », sur le site de l’Insee (consulté le ).

- « Comprendre la grille de densité », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Liste des communes composant l'aire d'attraction de Sélestat », sur insee.fr (consulté le ).

- Marie-Pierre de Bellefon, Pascal Eusebio, Jocelyn Forest, Olivier Pégaz-Blanc et Raymond Warnod (Insee), « En France, neuf personnes sur dix vivent dans l’aire d’attraction d’une ville », sur insee.fr, (consulté le ).

- « CORINE Land Cover (CLC) - Répartition des superficies en 15 postes d'occupation des sols (métropole). », sur le site des données et études statistiques du ministère de la Transition écologique. (consulté le )

- IGN, « Évolution de l'occupation des sols de la commune sur cartes et photos aériennes anciennes. », sur remonterletemps.ign.fr (consulté le ). Pour comparer l'évolution entre deux dates, cliquer sur le bas de la ligne séparative verticale et la déplacer à droite ou à gauche. Pour comparer deux autres cartes, choisir les cartes dans les fenêtres en haut à gauche de l'écran.

- Site de la commune : http://saintpierreboishohwarth.wordpress.com/

- Source : "L'Armorial des communes du Bas-Rhin", Edition des Archives départementales du Bas-Rhin.

- [PDF] Liste des maires au 1er avril 2008 sur le site de la préfecture du Bas-Rhin.

- « Répertoire national des élus (RNE) - version du 24 juillet 2020 », sur le portail des données publiques de l'État (consulté le ).

- L'organisation du recensement, sur insee.fr.

- Calendrier départemental des recensements, sur insee.fr.

- Des villages de Cassini aux communes d'aujourd'hui sur le site de l'École des hautes études en sciences sociales.

- Fiches Insee - Populations légales de la commune pour les années 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020.