Triembach-au-Val

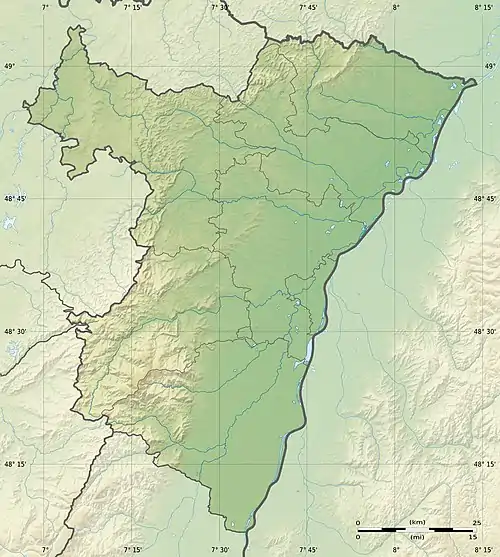

Triembach-au-Val est une commune française située dans la circonscription administrative du Bas-Rhin et, depuis le , dans le territoire de la Collectivité européenne d'Alsace, en région Grand Est.

| Triembach-au-Val | |

Mairie de Triembach-au-Val. | |

Blason |

|

| Administration | |

|---|---|

| Pays | |

| Région | Grand Est |

| Collectivité territoriale | Collectivité européenne d'Alsace |

| Circonscription départementale | Bas-Rhin |

| Arrondissement | Sélestat-Erstein |

| Intercommunalité | Communauté de communes de la Vallée de Villé |

| Maire Mandat |

Gérard Debauchez 2020-2026 |

| Code postal | 67220 |

| Code commune | 67493 |

| Démographie | |

| Gentilé | Triembachois(es) |

| Population municipale |

436 hab. (2020 |

| Densité | 159 hab./km2 |

| Géographie | |

| Coordonnées | 48° 20′ 18″ nord, 7° 19′ 33″ est |

| Altitude | Min. 246 m Max. 540 m |

| Superficie | 2,74 km2 |

| Type | Commune rurale |

| Unité urbaine | Villé (banlieue) |

| Aire d'attraction | Sélestat (commune de la couronne) |

| Élections | |

| Départementales | Canton de Mutzig |

| Législatives | Cinquième circonscription |

| Localisation | |

Cette commune se trouve dans la région historique et culturelle d'Alsace. La dénomination actuelle de la commune date du ; auparavant la commune s'appelait simplement Triembach.

Géographie

Triembach-au-Val est située à 1,5 kilomètre en aval de Villé et sur la rive gauche du Giessen, à l'intersection de l'ancienne route du Sel qui mène de Villé au vignoble de Barr (qui remonte un vallon issu de l'Ungersberg) et d'un second vallon descendu des collines de la Schrann. La localité s'étire le long de ces axes dominant le fond de la vallée (250 m) pour échapper aux crues du Giessen. Le finage de la commune s'inscrit en grande partie dans une zone de collines peu élevées (401 m dans le bois communal) présentant des versants bien exposés couronnés de forêts. Ce n'est qu'à l'extrême est du ban que les altitudes s'élèvent avec la présence des contreforts boisés de l'Ungersberg (427 à 450 m au Baerenberg). La surface totale du ban de Triembach-au-Val est de 274 ha.

Sortie de route du village de Triembach-au-Val.

La rue Principale à Triembach-au-Val.

Rue du Scheibenberg.

Cours d'eau

Géologie

Situé au centre du Val de Villé, le ban communal de Triembach-au-Val s'inscrit entièrement dans le bassin d'effondrement de Villé. Le village a donné son nom à une « assise » des dépôts d'âge permien de ce bassin, formation qui se caractérise ici par des conglomérats à galets de rhyolite (près du cimetière), des arkoses (grès) à matrice argileuse) et schistes à plantes. L'épaisseur réduite de cette couverture sédimentaire laisse parfois affleurer localement le socle cristallin dont la minéralisation a fait jadis l'objet d'importantes exploitations. Le sommet des collines est parfois coiffé de dépôts plus résistants (tufs et brèches de l'assise de Meisenbuckel au bois communal). Les terrains permiens ont livré à Triembach-au-Val de beaux troncs d'arbre silicifiés. Le territoire communal a connu une exploitation de houille au XIXe siècle à la suite de l'accord d'une concession[1].

Urbanisme

Typologie

Triembach-au-Val est une commune rurale, car elle fait partie des communes peu ou très peu denses, au sens de la grille communale de densité de l'Insee[Note 1] - [2] - [3] - [4]. Elle appartient à l'unité urbaine de Villé, une agglomération intra-départementale regroupant 4 communes[5] et 2 898 habitants en 2017, dont elle est une commune de la banlieue[6] - [7].

Par ailleurs la commune fait partie de l'aire d'attraction de Sélestat dont elle est une commune de la couronne[Note 2]. Cette aire, qui regroupe 37 communes, est catégorisée dans les aires de 50 000 à moins de 200 000 habitants[8] - [9].

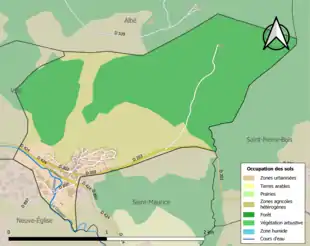

Occupation des sols

L'occupation des sols de la commune, telle qu'elle ressort de la base de données européenne d’occupation biophysique des sols Corine Land Cover (CLC), est marquée par l'importance des forêts et milieux semi-naturels (62,7 % en 2018), une proportion identique à celle de 1990 (62,9 %). La répartition détaillée en 2018 est la suivante : forêts (62,7 %), zones agricoles hétérogènes (26,1 %), zones urbanisées (11,3 %)[10].

L'IGN met par ailleurs à disposition un outil en ligne permettant de comparer l’évolution dans le temps de l’occupation des sols de la commune (ou de territoires à des échelles différentes). Plusieurs époques sont accessibles sous forme de cartes ou photos aériennes : la carte de Cassini (XVIIIe siècle), la carte d'état-major (1820-1866) et la période actuelle (1950 à aujourd'hui)[11].

Toponymie

Nom d'origine germanique n'ayant pas d'équivalent en français. On relève Truobenbach et Truebenbach en 1303, Druobenbach en 1362, Druegenbach au XVe siècle, Trembach en 1523, Trumbach en 1596, Druenbach et Trimbach en 1603, Trimbach au XVIIIe siècle. Le suffixe « au Val » date de 1946 pour éviter une confusion avec Trimbach près de Wissembourg. Le préfixe « Truob » de la première graphie ne signifie pas sale ou impur, mais serait plutôt synonyme de « lichtlos » ou « düster », soit obscur ou ombragé. Il caractériserait ainsi le cours d'eau traversant le village, comme c'est le cas pour plusieurs localités du Val.

Histoire

L'apparition du village

Le village de Triembach-au-Val a un passé prestigieux. Le village primitif se trouvait probablement à l'intersection de la route du Sel (via Salinatorium) entre Barr qui relie la plaine d'Alsace et Ehl près de Benfeld. Cette route du Sel reliait la Lorraine en passant par Steige, la Salcée, Saales, Raon-l'Étape et Lunéville. Dans le Val de Villé, cette voie chemine à flanc de coteau, légèrement en surplomb de la vallée marécageuse de la Scheer. Elle devient ultérieurement une route stratégique d'une certaine importance, comme en témoignent de nombreux ponceaux de pierres de taille (Triembach, Thanvillé, Scherwiller) récemment inscrits à l'inventaire supplémentaire des Monuments historiques.

La localité passe dans le domaine des Habsbourg

Triembach-au-val fait partie de l'Albrechtstal, possession des Habsbourg depuis le XIIIe siècle, avant même que Rodolphe de Habsbourg n'épouse en premières noces Gertrude-Anne de Hohenberg-Ortenberg (1225-1281) née en 1245 au château du même nom qui domine l'entrée du Val de Villé. Le village partage dès lors l'histoire mouvementée de la vallée albertine. « Truobenbach » apparaît en 1303 dans le terrier établi par Burckhart Von Fricke pour les Habsbourg. Son existence est probablement marquée, sans que l'on puisse le préciser avec certitude, par l'un ou l'autre des épisodes guerriers qui caractérisent le Moyen Âge du XIIIe siècle au XVe siècle (saccage des possessions des Habsbourg par les troupes épiscopales en 1262).

Incursion des Armagnacs

Alors qu'en 1365, les premières bandes armées anglaises d'Arnaud de Cervole n'interviennent pas dans le Val, d'autres troupes commandées par Jean Ier de Lorraine se jettent sur le Val en 1473 et le saccagent parce que les Müllenheim ont procédé à des incursions dans les domaines ducaux par delà des Vosges. Après une période plus calme, le Val de Villé eut à souffrir de l'incursion des Armagnacs qui deviendront par déformation phonétique « die armen Gecken ». On le désigne surtout sous le sobriquet de « Schinder », les écorcheurs. Ces mercenaires, laissés désœuvrés par la fin de la guerre de Cent Ans sévissent en Suisse où ils soutiennent la maison d'Autriche. À leur tête se trouve le dauphin, le futur Louis XI. Fin 1444, ses troupes prennent leurs quartiers d'hiver dans les territoires autrichiens d'Alsace. Alors que le dauphin reçoit un carreau d'arbalète dans le genou lors du siège de Dambach, ses mercenaires s'installent pour la mauvaise saison à Châtenois. Il est possible que les écorcheurs visitent et pillent tout ou partie du Val de Villé au cours de l'hiver. Au printemps suivant alors qu'ils regagnent la France en passant par Lièpvre ils sont attaqués par les paysans du val de Lièpvre et du val de Villé près du Rocher du Violon (violon = Geiger, déformation de Gecken) et dépouillé d'une grande partie de leur butin.

L'insurrection des Rustauds

La révolte paysanne placée sous le signe du soulier à lacets, culmine avec l'insurrection des Rustauds en 1525. C'est dans l'ombre que se prépare la conjuration qui allait aboutir au grand soulèvement des paysans. Les autorités, les nobles et la bourgeoisie ainsi que le clergé s'inquiétaient de la tournure des évènements. À la moindre alerte des décisions sont prises pour prendre des mesures énergiques contre les fauteurs de troubles. À Strasbourg, on apprend qu'une personne originaire du Val de Villé tient des propos suspects sur l'imminence du déclenchement d'un nouveau « Bundschuh ». On se saisit immédiatement de la rumeur pour constater que le fils d'un nommé Osswald de Triembach aurait laissé entendre que le , trois cents partisans du « Bunddchuh » doivent se réunir pour délibérer sur l'opportunité d'une insurrection. Le Grand Conseil s'adresse d'urgence à son homme de confiance de Sélestat qui contacte sur le champ le bailli de la seigneurie d'Ortenberg. Georges de Rathsamhausen s'adresse à la mairie de Villé compétente pour Triembach. Le lendemain, le bailli avise les Sélestadiens de l'arrestation du suspect et de son incarcération au château de l'Ortenberg. En 1525, des bandes armées locales (Haufe) se forment. Celle du Val de Villé s'attaque à l'abbaye de Honcourt qui subit d'énorme dommages. Le soulèvement est écrasé à Lupstein, puis le par les troupes du duc Antoine de Lorraine à Scherwiller.Triembach figure parmi les communes condamnés en 1526 pour avoir participé au sac de Honcourt.

La guerre de Trente Ans

Ce conflit est une séquelle des terribles guerres de religion qui secouent le XVIe siècle. Ils s'amplifie par l'antagonisme politique entre la Maison d'Autriche, l'électeur palatin Frédéric, roi de Bohême, les rois du Danemark et de Suède, secrètement soutenus par Richelieu. Les hostilités commencent en 1618 et s'achèvent, après l'entrée en scène de la France, par les traités de Westphalie en 1648. L'Alsace sera ruinée et dévastée de cette épreuve. Le Val de Villé sera épargné jusqu'en 1632. Le , le rhingrave Otto entre dans la vallée à la tête de 2000 cavaliers et 600 mousquetaires. Des habitants essayent en vain de s'opposer à ces troupes supérieures en nombre et en arme, près du Kirchnfeld. Ils sont poursuivis jusqu'à Villé où ils croient trouver les Français de Vergennes qui entre tempos, se sont éclipsés. Le bourg brûle comme de la paille. Plus au nord, une troupe menée par un certain Kesselbring de Saint-Pierre-Bois, s'oppose à la soldatesque au Haiti, près d'Itterswiller. Un monument rappellera son sacrifice. Depuis leur quartier générale de Sélestat, les Suédois pillent systématiquement la vallée et commettent des atrocités dont le souvenir persiste encore dans la mémoire populaire. Le traité de Westphalie rattache le Val à la couronne de France. La guerre de Trente Ans provoque le dépeuplement d'une grande partie du village vers 1633. Il faut attendre la fin du siècle et surtout le XVIIIe siècle pour que le village se repeuple grâce à l'immigration. Avec la paix retrouvée, le travail reprend et les habitants reprennent espoir.

Le repeuplement

Certaines familles qui s'étaient mises à l'abri pendant la guerre de trente ans reviennent. Louis XIV encourage le repeuplement des territoires dévastés en accueillant des immigrants pouvant produire leur certificat de baptême catholique. Les terres des familles disparues leur sont attribuées, ainsi que le bois d'œuvre pour édifier leurs maisons. La vie reprend ainsi progressivement vers la fin du XVIIe siècle avec l'arrivée de Lorrains, d'Allemands, de Suisses, de Tyroliens, voire de Languedociens, puis plus tard d'anabaptistes chassés du canton de Berne, appréciés pour leurs qualités d'agriculteurs.

La période révolutionnaire

La Révolution passe avec son cortège d'animosité, d'excès, mais aussi de libertés nouvelles. On plante un arbre de la Liberté devant l'actuelle mairie-école. Il a résisté jusqu'en 1974. Au cours de la période révolutionnaire, la municipalité se voit contrainte de fermer le l'église construite en 1777, puis subit la confiscation des cloches du nouveau Temple de la liberté.

La période allemande entre 1871 et 1918

La Seconde Guerre mondiale

Le , avec l'arrivée des troupes allemandes, le village déplore la mort de 14 personnes dont huit civils à la suite d'un tir d'artillerie. En , lors de la Libération, des tirs occasionnent l'incendie de deux maisons, la scierie et également l'église. Le village déplore la mort de 25 personnes au cours de ce conflit.

Héraldique

|

Les armes de Triembach-au-Val se blasonnent ainsi : |

|---|

Il représente l'ancien tilleul, arbre de la liberté qui a résisté jusqu'en 1974, au-dessus d'une rivière ondée. Création d'armes montrant le tilleul de la place, ancien arbre de la Liberté, aujourd'hui disparu, évoquant également les anciennes mines d'argent par le métal qui l'entoure, et le symbole de la rivière ondée. Cet élément apparaît, en même temps qu'une branche d'arbre et la croix de l'abbaye d'Andlau sur un claveau sculpté daté de 1619, provenant sans doute de l'ancienne chapelle.

Politique et administration

Démographie

L'évolution du nombre d'habitants est connue à travers les recensements de la population effectués dans la commune depuis 1793. Pour les communes de moins de 10 000 habitants, une enquête de recensement portant sur toute la population est réalisée tous les cinq ans, les populations légales des années intermédiaires étant quant à elles estimées par interpolation ou extrapolation[15]. Pour la commune, le premier recensement exhaustif entrant dans le cadre du nouveau dispositif a été réalisé en 2004[16].

En 2020, la commune comptait 436 habitants[Note 3], en diminution de 5,83 % par rapport à 2014 (Bas-Rhin : +3,17 %, France hors Mayotte : +1,9 %).

Lieux et monuments

Église Saint-Christophe

Triembach-au-Val reste longtemps une dépendance de Villé. Une ancienne chapelle probablement édifiée au XVIe siècle et dédiée à saint Christophe existe déjà à cette époque. Le claveau daté de 1619 et armorié (rameau de feuillage, onde stylisée et croix grecque) provient certainement de cette chapelle, reconstruite ou agrandie avant le déclenchement dans la vallée des hostilités de la guerre de Trente Ans. L'église actuelle remonte à 1777, alors que Triembach n'accède au rang de paroisse qu'en 1803.

L'église est consacrée à saint Christophe. Celui-ci est le patron des voyageurs et le saint auxiliaire qui préserve d'une mort subite.

Église Saint-Christophe.

Vue intérieure de la nef

vers le chœur.

Vue intérieure de la nef

vers la tribune d'orgue.

Autel secondaire de saint Joseph (XVIIIe) (provenance : couvent de franciscains, Sélestat).

Chemin de croix (1890, Carola SORG).

Tableau « 14 saints intercesseurs » (XVIIIe).

Oratoire de 1740

Situé su la route de Villé cet oratoire en grès remonte à l'année 1740. Encastré dans un mur de pierre, il est surmonté d'une croix dont les extrémités tréflées sont tronquées. Sur le fronton figurent, avec la date d'érection, les initiales du donateur.

.JPG.webp)

École, maison, pharmacie (XVIIIe-XXe), 35 rue de l'École. .JPG.webp)

Maison de vigneron (XVIe-XVIIe-XVIIIe-XIXe), 30-32 rue Principale.

Ancien moulin, maison (XIXe),

2 rue du Scheibenberg.

Maison (XVIIIe-XXe),

8-10 rue du Scheibenberg.

Personnalités liées à la commune

- Martin Béhé, prêtre né et mort à Triembach-au-Val. On lui doit la reconstruction de l'église de l'Emm.

Source

Tout ou partie de cet article est issu de l'ouvrage « Le Val de Villé, un pays des hommes, une histoire » édité par la Société d'Histoire et la communauté de communes du canton de Villé. L'article a pu être modifié partiellement ou en totalité depuis.

Notes et références

Notes

- Selon le zonage des communes rurales et urbaines publié en novembre 2020, en application de la nouvelle définition de la ruralité validée le en comité interministériel des ruralités.

- La notion d'aire d'attraction des villes a remplacé, en , celle d'aire urbaine afin de permettre des comparaisons cohérentes avec les autres pays de l'Union européenne.

- Population municipale légale en vigueur au 1er janvier 2023, millésimée 2020, définie dans les limites territoriales en vigueur au 1er janvier 2022, date de référence statistique : 1er janvier 2020.

Références

- Jacques Baquol,Ristelhuber, L'Alsace ancienne et moderne ou dictionnaire géographique, historique et statistique du Bas-Rhin, (lire en ligne), p. 357.

- « Typologie urbain / rural », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Commune rurale - définition », sur le site de l’Insee (consulté le ).

- « Comprendre la grille de densité », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Unité urbaine 2020 de Villé », sur https://www.insee.fr/ (consulté le ).

- « Base des unités urbaines 2020 », sur www.insee.fr, (consulté le ).

- Vianney Costemalle, « Toujours plus d’habitants dans les unités urbaines », sur le site de l'Institut national de la statistique et des études économiques, (consulté le ).

- « Liste des communes composant l'aire d'attraction de Sélestat », sur le site de l'Institut national de la statistique et des études économiques (consulté le ).

- Marie-Pierre de Bellefon, Pascal Eusebio, Jocelyn Forest, Olivier Pégaz-Blanc et Raymond Warnod (Insee), « En France, neuf personnes sur dix vivent dans l’aire d’attraction d’une ville », sur le site de l'Institut national de la statistique et des études économiques, (consulté le ).

- « CORINE Land Cover (CLC) - Répartition des superficies en 15 postes d'occupation des sols (métropole). », sur le site des données et études statistiques du ministère de la Transition écologique. (consulté le )

- IGN, « Évolution de l'occupation des sols de la commune sur cartes et photos aériennes anciennes. », sur remonterletemps.ign.fr (consulté le ). Pour comparer l'évolution entre deux dates, cliquer sur le bas de la ligne séparative verticale et la déplacer à droite ou à gauche. Pour comparer deux autres cartes, choisir les cartes dans les fenêtres en haut à gauche de l'écran.

- Jean-Paul de Gassowski, « Blasonnement des communes du Bas-Rhin », sur http://www.labanquedublason2.com (consulté le ).

- [PDF] Liste des maires au 1er avril 2008 sur le site de la préfecture du Bas-Rhin. « Copie archivée » (version du 8 novembre 2013 sur Internet Archive).

- « Répertoire national des élus (RNE) - version du 24 juillet 2020 », sur le portail des données publiques de l'État (consulté le ).

- L'organisation du recensement, sur insee.fr.

- Calendrier départemental des recensements, sur insee.fr.

- Des villages de Cassini aux communes d'aujourd'hui sur le site de l'École des hautes études en sciences sociales.

- Fiches Insee - Populations légales de la commune pour les années 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020.

- source : Insee, enquête annuelle

Voir aussi

Articles connexes

- Communes du Bas-Rhin

- Trimbach, commune du canton de Seltz, dans le Bas-Rhin

Bibliographie

- Le Val de Villé, un pays des hommes, une histoire édité par la Société d'Histoire et la Communauté de communes du canton de Villé, 1995