Albé

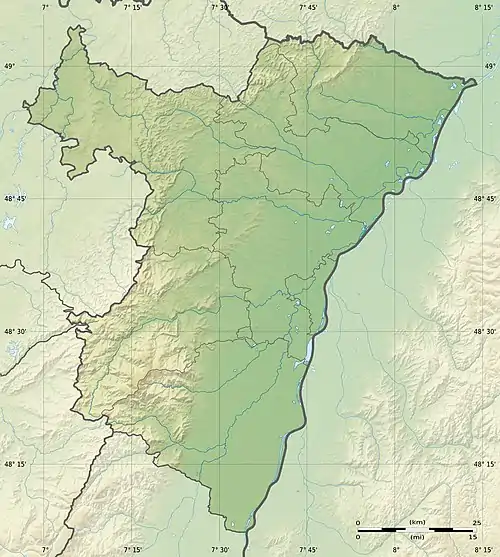

Albé est une commune française située dans la circonscription administrative du Bas-Rhin, en région Grand Est. Cette commune se trouve dans la région historique et culturelle d'Alsace et depuis le , elle est incluse dans le territoire de la collectivité européenne d'Alsace. En 2020, elle compte 451 habitants.

| Albé | |

Entrée du village d'Albé par la rue de l'Erlenbach. | |

.svg.png.webp) Blason |

|

| Administration | |

|---|---|

| Pays | |

| Région | Grand Est |

| Collectivité territoriale | Collectivité européenne d'Alsace |

| Circonscription départementale | Bas-Rhin |

| Arrondissement | Sélestat-Erstein |

| Intercommunalité | Communauté de communes de la Vallée de Villé |

| Maire Mandat |

Marie-Line Ducordeaux 2020-2026 |

| Code postal | 67220 |

| Code commune | 67003 |

| Démographie | |

| Gentilé | Albégeois |

| Population municipale |

451 hab. (2020 |

| Densité | 42 hab./km2 |

| Géographie | |

| Coordonnées | 48° 21′ 28″ nord, 7° 19′ 09″ est |

| Altitude | Min. 274 m Max. 901 m |

| Superficie | 10,83 km2 |

| Type | Commune rurale |

| Aire d'attraction | Sélestat (commune de la couronne) |

| Élections | |

| Départementales | Canton de Mutzig |

| Législatives | Cinquième circonscription |

| Localisation | |

| Liens | |

| Site web | albe.fr |

Géographie

Située à deux kilomètres au nord-est de Villé, la commune d'Albé est aussi localisée sur la rive gauche du Giessen, près du vallon de l'Erlenbach (430 m) entouré par les hauteurs de l'Ungersberg. La localité est vaste, 1 083 ha, et se trouve à proximité de l'avant-val, tout près aussi de la périphérie montagneuse. Le vallon de l'Erlenbach est situé non loin de collines peu élevées (Schrann-Schiebenberg 430 m, Sohlkreuz 463 m) qui s'élargit vers le nord. Elle est bordée :

- à l'ouest, en limite avec la commune de Breitenbach, par une arête montagneuse débutant au petit col de la Sohl (448 m) pour gagner en altitude vers le nord jusqu'au Gross Gietzig (769 m), itinéraire emprunté approximativement par l'ancien chemin des Ânes qui mène de Villé au Hohwald ;

- au nord, près du col de Bellevue (748 m) qui donne sur le Hohwald, l'arête rejoint les dernières crêtes du massif du Champ du Feu qui se maintiennent autour de 700 m et font fonction de ligne de partage des eaux entre le Giessen et l'Andlau ;

- à l'est, ces crêtes rejoignent elles-mêmes le sommet isolé et dissymétrique de l'Ungersberg (901 m) qui domine les collines avoisinantes de 300 à 400 mètres.

Un réseau hydrographique très ramifié draine les eaux de l'Ungersberg et des contreforts du Champ du Feu et incise fortement versants et collines dégageant de nombreux vallons et coteaux. Le village (altitude 300 mètres) est établi de part et d'autre du cours de l'Erlenbach, le ruisseau s'écoulant le long de la rue principale avant d'être recouvert. Le village de vacances Belambra d'Albéville s'est installé à environ 1,5 km à l'est du village sur un replat du vallon du Sonnenbach, au pied de l'Ungersberg.

Cours d'eau

- Erlenbach ;

- Sonnenbach.

Urbanisme

Typologie

Albé est une commune rurale, car elle fait partie des communes peu ou très peu denses, au sens de la grille communale de densité de l'Insee[Note 1] - [1] - [2] - [3].

Par ailleurs la commune fait partie de l'aire d'attraction de Sélestat, dont elle est une commune de la couronne[Note 2]. Cette aire, qui regroupe 37 communes, est catégorisée dans les aires de 50 000 à moins de 200 000 habitants[4] - [5].

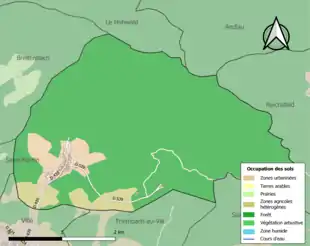

Occupation des sols

L'occupation des sols de la commune, telle qu'elle ressort de la base de données européenne d’occupation biophysique des sols Corine Land Cover (CLC), est marquée par l'importance des forêts et milieux semi-naturels (87,5 % en 2018), néanmoins en diminution par rapport à 1990 (89,8 %). La répartition détaillée en 2018 est la suivante : forêts (87,5 %), zones urbanisées (6,6 %), zones agricoles hétérogènes (5,9 %)[6].

L'IGN met par ailleurs à disposition un outil en ligne permettant de comparer l’évolution dans le temps de l’occupation des sols de la commune (ou de territoires à des échelles différentes). Plusieurs époques sont accessibles sous forme de cartes ou photos aériennes : la carte de Cassini (XVIIIe siècle), la carte d'état-major (1820-1866) et la période actuelle (1950 à aujourd'hui)[7].

Toponymie

L'étymologie fait ici appel au pré-celtique alp- qui a donné le celtique alba au sens de « colline, forteresse, ville ».

Comme nombre de villages du Val de Villé, Albé (en allemand Erlenbach et en alsacien Erelbàch) a hérité du nom du ruisseau qui traverse le village : le ruisseau des Aulnes. L'orthographe de ce nom n'a subi au cours des siècles que des modifications mineures : Erlebach en 1303 et 1341, Erlibach en 1362, Ehrlinbach en 1362, Erlebach à nouveau en 1365 et 1380, Erlenbach en 1665. En dialecte roman, « Erle » devint « Al » et « Bach » se mue en « Be » d'où Albé, dénomination adoptée en 1919.

Histoire

Le village s'appelait autrefois Erlenbach et a été renommé Albé en 1867 du nom du ruisseau qui le traverse. L'orthographe du nom n'a subi que des variations légères au cours des siècles : Erlebach en 1303 et 1341, Erlibach en 1362, Ehrlinbach en 1362, Erlebach à nouveau en 1365 et 1380, Erlenbach en 1665.

En dialecte roman, « Erle » devint « Al » et « Bach » se mue en « Be », d'où Albé, dénomination adoptée en 1919.

L'origine du village est difficile à cerner. Le hameau, annexe de l'église mère de Villé appartient à l'abbaye de Honcourt qui y prélève la dîme et qui à l'origine ne possède ni chapelle ni église. Son noyau primitif devait se situer entre le confluent de l'Erlenbach avec le ruisseau du Sonnenbach, au niveau de la cave dimière et vers la bute où sera construite par la suite l'église du village.

Depuis le XIIIe siècle, les Habsbourg possèdent le village, qui est cité pour la première fois dans un terrier établi en 1303 par Burkhard von Fricke pour le bailli Rodolphe d'Ensisheim. À la fin du XIIIe et au XIVe siècle, l'expansion démographique a pour résultat la mise en valeur des terroirs agricoles, viticoles et de la forêt, ce qui amène l'abbé Diether de l'abbaye de Honcourt à solliciter la construction d'un lieu de culte. La construction d'une première chapelle avec un desservant intervient en 1341-1342. Le clocher de l'église actuelle remonte peut-être à cette époque. De même que les autres villages de la seigneurie, Albé partage le sort des domaines habsbourgeois du Val, successivement engagés à divers créanciers : les Reichenberg en 1314, les Müllenheim, les Rathsamhausen zum Stein (au château de la Roche) après 1560.

À partir du XIIIe siècle jusqu'au XVe siècle, la région subit de nombreux saccages commis par les troupes étrangères de passages en conflit avec les Habsbourg et les troupes épiscopales. Les villages du Comte-Ban ont particulièrement souffert de ces passages, notamment pendant l'hiver 1444-1445. On ne sait si Albé a été pillé par les Armagnacs alors qu'ils étaient stationnés à Châtenois. Le relatif isolement du lieu, à l'écart des principales voies de communication a peut-être épargné le village. Le passage des troupes bourguignonnes entre 1348-1349 avec à la tête Pierre de Hagenbach (1470) a sans doute également été épargné à Albé.

Le village participe au soulèvement des paysans au cours de la Semaine sainte de l'année 1525. Les abbayes de Honcourt et de Baumgarten sont détruites. Après l'écrasement des paysans par les troupes lorraines à Scherwiller (), Albé figure parmi les localités condamnées par la régence d'Ensisheim à des représailles pour avoir participé au sac des deux abbayes.

Le jour de la Pentecôte de 1575, un terrible incendie détruit 42 maisons, l'église et la maison commune où sont conservés les archives et règlements divers.

La guerre de Trente Ans, également dite guerre des Suédois, s'abat sur le Val de Villé en 1633. Ayant fait mine de résister aux Suédois, la population est pourchassée, les maisons pillées et incendiées, les églises détruites. La vallée devient un désert. Albé n'y échappe probablement pas. Le repeuplement amène des immigrants venus d'horizons divers, apportant leurs traditions architecturales. Un siècle de paix ramène la prospérité, surtout basée sur la viticulture. De très nombreuses maisons aux linteaux datés et décorés, sont édifiées au XVIIIe siècle.

La Révolution de 1789 passe avec son cortège de peurs et d'angoisses, mais également ses espoirs nés de ses nouveaux principes égalitaires. De cette époque, Albé conserve son tilleul, un arbre de la liberté planté en 1795 sur la coquette place du village. L'église du lieu est en grande partie démolie et agrandie par la commune en 1752. Le village obtient un vicaire à temps complet avant de gagner en 1802 le rang de paroisse autonome, après séparation avec la paroisse-mère de Villé. On construit par la suite le presbytère (1804) et le clocher est rehaussé en 1864.

Le surpeuplement, l'épuisement du potentiel agricole et le phylloxéra qui touche le vignoble vers la fin du XIXe siècle sont à l'origine d'une importante émigration.

Économie

Agriculture

Albé est surtout connue pour sa viticulture, puisqu'elle est la seule localité du val à produire son propre vin d'Alsace dont les vignes se trouvent sur les versants pentus et bien ensoleillés. La vigne couvre actuellement soixante-cinq hectares et la surface devrait encore progresser à la suite de divers remembrements menés sur un coteau en friche. Le raisin est essentiellement acheté pour la production locale.

La forêt

La forêt couvre une surface de 795 ha sur la partie montagneuse du ban communal. Elle se compose de : 258 ha de forêt domaniale (Ungersberg), 359 ha de forêt communale et 177 ha de forêt privée (châtaigniers pour les échalas et le chauffage).

Industrie, artisanat et commerce

Albé n'a jamais eu d'établissement industriel, son économie étant toujours orientée sur la viticulture. Même le tissage à domicile n'a jamais joué un rôle important. Neuf familles possèdent en 1886 un métier de tissage à domicile. Par contre, la commune a produit et fabriqué puis commercialisé une grande quantité d'échalas de vigne en châtaignier, vendus dans le vignoble de moyenne Alsace. L'arboriculture a aussi favorisé le développement de la distillation qui, avec l'augmentation de volume, de familiale est devenue commerciale. Le territoire communal a connu une exploitation de houille au XIXe siècle à la suite de l'accord d'une concession[9].

Politique et administration

Liste des maires

Population et société

Démographie

Les habitants sont nommés les Albégeois[12].

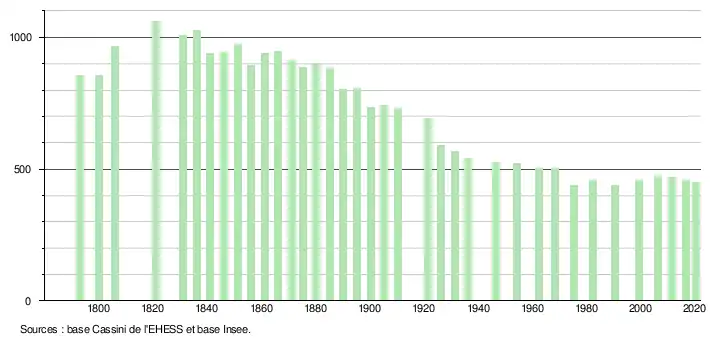

L'évolution du nombre d'habitants est connue à travers les recensements de la population effectués dans la commune depuis 1793. Pour les communes de moins de 10 000 habitants, une enquête de recensement portant sur toute la population est réalisée tous les cinq ans, les populations légales des années intermédiaires étant quant à elles estimées par interpolation ou extrapolation[13]. Pour la commune, le premier recensement exhaustif entrant dans le cadre du nouveau dispositif a été réalisé en 2006[14].

En 2020, la commune comptait 451 habitants[Note 3], en diminution de 3,01 % par rapport à 2014 (Bas-Rhin : +3,17 %, France hors Mayotte : +1,9 %).

Centre équestre Équivalée

Un centre équestre Équivalée est installé à Albé[17].

VVF à Albéville

Albé possède sur un territoire l'un des premiers V.V.F. (Village Vacances Familles) édifié par une association vouée à la promotion du tourisme social. Inauguré le , l'établissement s'est installé en amont du village, sur un replat exposé au pied des versants boisés de l'Ungersberg. Le V.V.F. regroupe 26 pavillons permettant d'héberger 700 personnes. Le centre accueille une clientèle familiale pendant les vacances scolaires, le troisième âge et, hors saison, des séminaires. Cet ancien V.V.F. est aujourd'hui un Belambra.

Aérodrome

La commune d'Albé possède sur son territoire, près du V.V.F., un petit aérodrome de montagne né de l'initiative privée d'un industriel qui a aujourd'hui quitté la vallée. La piste et le bâtiment ont été rachetés par le SIVOM pour la poursuite d'activités aéronautiques de loisirs (U.L.M., aéromodélisme, aviation de tourisme). Il s'est également agrandi avec un deuxième hangar en 2009.

Culture locale et patrimoine

L'église Saint-Wendelin[18]

Le village d'Albé dépendait autrefois de la cure de Villé. Aux environs de 1300, Albé avait une forte population. Les gens malades, les vieillards et les enfants n'étaient pas toujours en mesure d'assister aux offices du dimanche, surtout en période de mauvais temps. Pour remédier à cette situation pour le moins embarrassante, l'abbé Ditter de Hugshoffen (Honcourt) décida d'un commun accord avec l'évêque de Strasbourg, de consacrer une partie de la dîme due par le village au couvent de Hugshoffen à la construction d'une chapelle et à l'installation d'un vicaire à Albé. Dès 1341, Albé et la chapelle dépendirent de l'église-mère de Villé et depuis ce temps le patron de l'église est saint Wendelin. En 1575, la chapelle est détruite par un violent incendie, puis reconstruite au même endroit en 1578. Au XVIIIe siècle, vu le grand nombre de fidèles qui assistent à la messe dominicale, la chapelle fut remplacée par une modeste église moyennant une petite contribution au vicariat de Villé pour qu'il accepte de dire la messe.

L'église est construite en 1752 sur une colline, au-dessus de la place du Tilleul, sur le même emplacement que l'ancien édifice détruit avec une partie du village par le grand incendie de la Pentecôte 1575. Le clocher fut ajouté et surélevé en 1864 puis restauré en 1960. Dix vicaires se sont ainsi succédé jusqu'à 1793. Pendant la Révolution, entre 1793 et 1801, le poste fut vacant. Les vicaires Sommerer et Borlenbach durent se cacher et dire la messe clandestinement. Comme les redevances versés à l'église-mère de Villé grevaient le budget de la commune, les édiles adressèrent une pétition au cardinal de Rohan, évêque de Strasbourg, afin d'obtenir l'autonomie de la paroisse d'Albé. En 1804, Albé devint une paroisse autonome. La même année, à la place de l'ancienne maison d'école, on bâtit un nouveau presbytère et le premier prêtre fut le curé Ignace Vonderscher qui officia entre 1803 et 1811. Le , ce prêtre bénit trois cloches ; la plus grande fut consacrée à sainte Odile, patronne de l'Alsace, la moyenne à saint Wendelin et la plus petite à sainte Anne. Ces nouvelles cloches trouvent peu de grâce aux yeux et aux oreilles des paroissiens et, en 1864, quatre nouvelles cloches furent commandées à la fonderie Perrin de Robécourt dans les Vosges ; les anciennes furent fondues par cette maison. La sonnerie harmonieuse des cloches comptait alors parmi les plus belles du Val de Villé. Malheureusement, trois d'entre elles furent réquisitionnées lors de la Première Guerre mondiale. La plus grande pesait 1 669 kg, la seconde, de 836 kg, fut conservée à la commune. Celle-ci acheta fin 1921 à la commune de Châtenois une petite cloche de 325 kg. En 1925, on leur adjoignit une troisième de moyenne grandeur, qui provenait de la fonderie Caussard à Colmar. Elle fut bénite la même année et consacrée à saint Wendelin. C'est cette cloche qui sonne actuellement l'angélus trois fois par jour.

Grâce à un travail soigné (décapage, redorures, polychromie), des artistes ont réussi à rendre aux statues leur aspect premier. C'est ainsi qu'on peut admirer dans la nef côté sud, la Vierge Marie et saint Jean au pied de la croix, sur l'autel, saint Joseph. Dans le chœur sud, saint Ignace de Loyola, le fondateur de l'ordre des Jésuites ; côté nord, saint Wendelin, patron de la paroisse (pâtre et ermite), abbé du monastère bénédiction de Tholey où il mourut en 617. Il est fêté le . Également remarquables, les quatre évangélistes qui ornent la chaire. Au fond de la nef côté nord, on trouve une magnifique reproduction de la « Vierge à la grappe » de Pierre Mignard (1610-1695). Cette copie a été réalisée par un artiste espagnol fin 1962, début 1963. Côté sud, une toile représentant la Vierge montrant l'Enfant-Jésus à saint Antoine.

De l'ancien édifice, il ne reste que la base de la tour. Le mobilier religieux qui se trouve à l'intérieur de l'église est consacré à saint Wendelin patron de l'église. Saint Wendelin est cité en 1341 pour une église érigée par l'évêque Berthold de Strasbourg. Wendelin, fils d'un roi iro-écossais, renonce au trône au retour d'un pèlerinage à Rome. Il devient ermite dans la forêt de Saint-Wendel près de Trèves. Il se fait gardien d'un troupeau d'un seigneur qui lui érige une cellule près du couvent de Tholey dont les moines l'élisent abbé.

Vue intérieure de la nef

vers le chœur.

Vue intérieure de la nef

vers la tribune d'orgue.

Statue de saint Wendelin (XVIIIe).

Verrière sainte Odile

(Ott Frères, 1881).

Croix tombale (1711)

À l'entrée, côté sud, se trouve une petite croix en grès de 1711 très soigneusement décorée, dressée sur la tombe de Barbe Klein, femme du maire nommé par la famille Choiseul-Meuse.

Croix à oratoire

La croix à oratoire ou Bildstock, située sur une propriété privée, est composée d'un bloc monolithique avec une petite croix tréflée décorée et d'un fût massif dans lequel a été taillée une grande niche. Dans la partie inférieure, une belle rosace sculptée.

Maison du Val de Villé (1721)

Installée au centre du village d'Albé, à l'ombre d'un tilleul planté en 1795, la Maison du Val de Villé a pour vocation de faire découvrir aux visiteurs l'histoire et le patrimoine du val de Villé. Il s'agit d'une ferme d'inspiration vosgienne (1709) et sa maison du journalier. La maison qui abritait le musée, jadis habitée par des notables, comprenait deux niveaux d'habitation, une cave à vin et de vastes combles partiellement dallés de briques contenant un fumoir à viande. La Maison du Val de Villé possède également de vastes dépendances agricoles, une étable, un fournil et une grange édifiée par une famille noble. Dans la cour, on aperçoit une maisonnette datée de 1616 avec une galerie de pignons de bois. Au XXe siècle, la maison de pays forme avec le musée la Maison du Val de Villé[19].

Ancien corps de garde

Ce petit édifice, situé face au musée, servait autrefois de poste de police municipal. C'était le siège du veilleur de nuit et il faisait surtout fonction de prison. La porte ancienne a été conservée.

La mairie

Le bâtiment de la mairie a vraisemblablement été construite au Moyen Âge connue sous le nom Bürgerstube (salle de réunion des bourgeois). Il a été détruit en 1575 au cours d'un incendie, puis reconstruit dans sa forme actuelle en 1618, comme l'atteste deux inscription figurant respectivement sur le mur-pignon sud et sur une poutre de la salle du conseil municipal. Le rez-de-chaussée du bâtiment présente la forme d'une halle (Laube), jadis ouverte, destinée aux réunions des habitants pour délibérer des affaires communautaires. Au début du siècle dernier, la Laube a été convertie en école. Elle a conservé cette fonction, même après la construction d'une école des garçons en 1869 jusqu'en 1972, date à laquelle la mairie a réintégré ses locaux légitimes.

Banc du Roi de Rome

Le banc du Roi de Rome, dont il ne reste que quelques spécimens en Alsace, se compose d'une dalle en grès reposant sur deux supports également en grès. On peut y lire : A l'HONNEVR. DE. S.M. DV ROY. DE ROM. C'est le préfet Adrien de Lezay-Marnésia, qui a suggéré aux communes d'équiper les routes de bancs-reposoirs. Ils devaient être terminés pour le , jour de baptême du Roi de Rome.

.JPG.webp)

La mairie d'Albé vraisemblablement construite au Moyen Âge, appelée à l'époque la Bürgerstube (salle de réunion des bourgeois). .JPG.webp)

Ancienne maison de tonnelier (1709), Maison du Val-de-Villé, 4 place du Tilleul. .JPG.webp)

Ancien corps de garde (XVIIIe), partie de la Maison du Val-de-Villé, place du Tilleul. .JPG.webp)

Autre bâtiment de la Maison du Val-de-Villé (XIXe), 1 place du Tilleul.

Fontaine située au coin de la rue de la Fontaine (no 1) et de la rue de l'Erlenbach à Albé.

Ancienne fontaine située 6 rue de la Fontaine.

Monument aux morts d'Albé.

Ancien pressoir.

Le Schloessel

Les habitants d'Albé nomment cette imposante bâtisse Schloessel (le petit château). Le Schloessel est un massif bâtiment de pierre comprenant deux niveaux d'habitation et à haut pignon droit, doté d'un oriel. Les encadrements des baies sont décorés de symboles religieux, et celui de la porte d'entrée, en arc brisé, abrite une coquille Saint-Jacques dans une petite niche. La maison porte la date de sa construction et porte l'identité de son constructeur Joseph-Conrad Vonderscher, vigneron, cultivateur et maire d'Erlenbach, ancien nom d'Albé au XVIIIe siècle. La maison appartient à l'origine à une famille locale aisée.

.JPG.webp)

Le « Schloessel », situé 1 rue d'Albéville et daté de 1726. .JPG.webp)

Maison de vigneron (1717),

29 rue de l'Église.

Maison (1687), 31 rue de l'Église.

Maison de meunier (1718),

16 rue de la Chapelle..JPG.webp)

Maison de vigneron (1687),

7 rue de la Chapelle.

Pour approfondir

Bibliographie

- Société d'histoire et Communauté de Communes du canton de Villé : Le Val de Villé, un pays, des hommes, une histoire, 1995.

- A. Riff : Albé, un village des Vosges peu connu : in Les Vosges et le Club Vosgien autour du centenaire 1872-1972.

Une grande partie des informations issues de cet article proviennent de l'ouvrage Le Val de Villé, un pays des hommes, une histoire, rédigé avec le soutien de la Société d'Histoire du Val de Villé et la communauté de communes du canton de Villé, 1995. Les textes ont pu être modifiés depuis.

Articles connexes

Notes et références

Notes

- Selon le zonage des communes rurales et urbaines publié en , en application de la nouvelle définition de la ruralité validée le en comité interministériel des ruralités.

- La notion d'aire d'attraction des villes a remplacé en l'ancienne notion d'aire urbaine, pour permettre des comparaisons cohérentes avec les autres pays de l'Union européenne.

- Population municipale légale en vigueur au 1er janvier 2023, millésimée 2020, définie dans les limites territoriales en vigueur au 1er janvier 2022, date de référence statistique : 1er janvier 2020.

Références

- « Typologie urbain / rural », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Commune rurale - définition », sur le site de l’Insee (consulté le ).

- « Comprendre la grille de densité », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Liste des communes composant l'aire d'attraction d'Sélestat », sur insee.fr (consulté le ).

- Marie-Pierre de Bellefon, Pascal Eusebio, Jocelyn Forest, Olivier Pégaz-Blanc et Raymond Warnod (Insee), « En France, neuf personnes sur dix vivent dans l’aire d’attraction d’une ville », sur insee.fr, (consulté le ).

- « CORINE Land Cover (CLC) - Répartition des superficies en 15 postes d'occupation des sols (métropole). », sur le site des données et études statistiques du ministère de la Transition écologique. (consulté le )

- IGN, « Évolution de l'occupation des sols de la commune sur cartes et photos aériennes anciennes. », sur remonterletemps.ign.fr (consulté le ). Pour comparer l'évolution entre deux dates, cliquer sur le bas de la ligne séparative verticale et la déplacer à droite ou à gauche. Pour comparer deux autres cartes, choisir les cartes dans les fenêtres en haut à gauche de l'écran.

- Jean-Paul de Gassowski, « Blasonnement des communes du Bas-Rhin », sur http://www.labanquedublason2.com (consulté le ).

- Jacques Baquol,Ristelhuber, L'Alsace ancienne et moderne ou dictionnaire géographique, historique et statistique du Bas-Rhin, (lire en ligne), p. 357.

- [PDF] « Liste des maires du Bas-Rhin au 1er avril 2008 », sur http://www.bas-rhin.pref.gouv.fr, (consulté le ).

- « Répertoire national des élus (RNE) - version du 24 juillet 2020 », sur le portail des données publiques de l'État (consulté le ).

- « Bas-Rhin », sur habitants.fr (consulté le ).

- L'organisation du recensement, sur insee.fr.

- Calendrier départemental des recensements, sur insee.fr.

- Des villages de Cassini aux communes d'aujourd'hui sur le site de l'École des hautes études en sciences sociales.

- Fiches Insee - Populations légales de la commune pour les années 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020.

- Site de la mairie.

- Cet exposé est repris d'une fiche signalétique qui se trouve à l'intérieur de l'église d'Albé

- maisonduvaldeville.com