Abbaye de Gorze

L’abbaye Saint-Gorgon[1] - [2] de Gorze (en latin : abbatia Sancti Gorgonii[1] - [2]) est une abbaye bénédictine[1] - [2] fondée à Gorze[1] - [2], près de Metz, vers [3]. À partir de 933, elle est à l’origine d’une réforme de la règle bénédictine qui va se diffuser à tout le Saint-Empire.

| Abbaye de Gorze | |

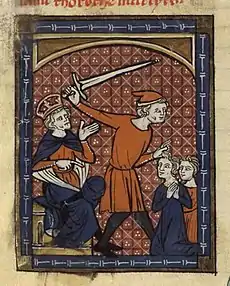

Le Jugement dernier, chapelle Saint-Stéphane, abbaye de Gorze. | |

| Présentation | |

|---|---|

| Culte | Catholicisme romain |

| Type | Abbaye |

| Rattachement | Ordre de Saint-Benoît |

| Début de la construction | VIIIe siècle |

| Protection | |

| Géographie | |

| Pays | |

| Région | Grand Est |

| Département | Moselle |

| Ville | Gorze |

| Coordonnées | 49° 03′ 14″ nord, 5° 59′ 48″ est |

L'abbaye est classée au titre des monuments historiques par arrêté du [4].

Fondation

L’abbaye de Gorze est fondée vers 747 par saint Chrodegang, évêque de Metz. Rome soutient alors la fondation de nombreux monastères dans le royaume franc et lui confie les reliques de saint Gorgon, qui sont déposées dans l’abbaye.

Toponymie

Monasterium in Gorzia (762); Locus sancti Petri, sancti Stephani et sancti Gorgonii (762); Monasterium Gorziense (1064); Ecclesia Gorzienzis (1140); Ecclesiæ Gorziensis cœnobium (1171); Conventus de Gorzia (1239); Abbaïe de Gorse (1302); Monasterium sancti Gorgoni Gorziensis (1420); Abbaye de Gorze (1535); Abbaie de Goze (XVIIe siècle); Église collégiale de Gorze (1609); Ecclesia sancti Gorgoni oppidi Gorzienzis (1609); Collegiata ecclesia de Gortz, seu Gorse (1728); Gurgitanum monasterium (1756).

Réforme bénédictine

À l’approche de l’an mil, la ferveur religieuse se fait plus intense, les pèlerinages et vocations erémitiques ou monastiques se multiplient. Jean de Vandières, un riche propriétaire terrien, est convaincu au retour d’un pèlerinage à Rome en 933 par l’archidiacre Einold de Toul de se consacrer à la vie monastique. Il entre à l’abbaye de Gorze en 933 et en deviendra l’abbé en 960. Il insuffle avec Einold une règle bénédictine assez stricte. Son mode de fonctionnement séduit et d’autres abbayes l’adoptent. Il se crée ainsi un mouvement de réforme monastique qui se développe dans tout le Saint-Empire.

D’un point de vue organisationnel, Gorze ne développe pas le pendant de l’Ecclesia Cluniacensis. Alors que Cluny était dirigée d’en haut par un archi-abbé, Gorze reste le premier monastère d’une lignée d’établissements égaux entre eux, liés simplement de manière fraternelle, par la prière commune et l’amitié. Personne n’est en droit dans ce schéma de manifester un quelconque contrôle juridique sur quiconque. Par ailleurs, si l’indépendance des abbayes à l’égard des pouvoirs laïcs ou ecclésiastiques est le principal combat que menaient les moines à cette époque en Francie (Cluny dépend directement de Rome), il en est tout autrement dans le Saint-Empire romain germanique où se situe Gorze et où les monastères restent la propriété des laïcs qui les ont fondés sous la juridiction des évêques.

En Lotharingie et en Germanie, la diffusion de la réforme est très importante, et toucherait de près ou de loin plus de 150 monastères. Les moines de Gorze se dispersent en différentes abbayes pour les réformer. À Metz, en 936, l’abbaye Saint-Martin est réformée par Salecho, qui y est clerc avant de devenir moine de Gorze. Vers 940, l’évêque messin Frédéric, oncle d’Adalbéron, réforme l’abbaye de Saint-Hubert. Saint-Arnoul, de chapitre canonial, passe au statut de monastère régulier vers 942, une nouvelle fois par volonté épiscopale. Son premier abbé, Héribert, vient de Gorze. Un autre moine de Gorze, Erluin est premier abbé du monastère de Gembloux fondé vers 945 par un de ses amis, Guibert, qui se fait moine à Gorze. Erluin dirigera aussi l’abbaye de Soignies, où les chanoines sont, là encore, remplacés par des moines. À l’abbaye de Lobbes, par contre, Erluin connaîtra un échec.

Environ vingt-trois prieurés bénédictins seront créés au XIe siècle en Lorraine, signe du dynamisme des réformes entreprises et de l’essor monastique, dû en partie à l’expansion de l’abbaye de Gorze, qui aura un certain impact sur l’économie lotharingienne. L’abbaye d’Einsiedeln devient le pôle de la réforme monastique de Gorze dans la région, qui fera naître ensuite les abbayes de Poussay (1018), de Muri (entre 1027 et 1030), de Bouzonville (1033), de Hermetschwil (vers 1083), de Münster (1086) et d’Engelberg (peu avant 1124), mais on peut aussi citer Moyenmoutier, Saint-Evre de Toul ou Saint-Maximin de Trèves.

Elle participe ainsi à la renaissance ottonienne.

Fin du Moyen Âge et Renaissance

Au XIVe siècle, la discipline monastique se relâche.

Gorze deviendra par la suite « abbaye royale », placée sous la protection du roi de France. Elle sera incendiée par les Bourguignons en 1479 et encore pillée par ces derniers en 1483.

Pendant les guerres de religion, après avoir accueilli Guillaume Farel, célèbre pasteur réformé messin, la Terre de Gorze est prise d’assaut par les troupes de Claude de Lorraine, duc de Guise.

En 1572, le pape Grégoire XIII sécularise l’abbaye de Gorze.

L'abbaye est détruite au XVIe siècle.

Terre de Gorze

La terre de Gorze comprenait : Gorze, Champs, les censes d'Auconville et de Labauville, Dampvitoux, Dornot, Hagéville, Juville, Grange-en-Haye, le moulin de Lannoy, le Petit moulin, Marimbois, Moivrons, Morville, Novéant, Onville, Ornel, Rezonville, Sainte-Catherine, Saint-Julien, Saint-Marcel, Sponville, Tronville, Villecey, Vionville, Voisage et Waville.

Par le traité de Vincennes (1661), la terre de Gorze est cédée à la France.

Liste des abbés

Liste des 67 abbés de Gorze, de 749 à 1801[5]. Les dates assignés à chaque abbé ne sont pas toujours la durée complète de leur mandat mais seulement leurs actes tels qu’ils apparaissent dans les documents.

De la fondation à la grande Réforme

- Droctegand ou Rodigand (749–769) : ami de saint Chrodegang, il est député par Pépin le Bref au pape Étienne III en 762, assiste au concile de Compiègne en 757, invite Pépin-le-Bref et de nombreux évêques à l’abbaye en 762 et reçoit les reliques de saint Gorgon, données par Paul Ier en 765.

- Théomar (769–776) : il est favorisé par Angelram, évêque de Metz, et obtient de Charlemagne une charte de confirmation pour l’abbaye en 771.

- Optaire (786–796).

- Magulphe (802–815) : évêque auxiliaire de Metz, il est promu à l’épiscopat pour administrer le diocèse vacant et reçoit pour l’abbaye, en 815, un privilège de Louis le Débonnaire.

- Halduin (822–835) : il inhume en 824 ou 825 à Gorze le corps de saint Gundulf de Provence , évêque de Metz et donne des religieux pour le couvent de Saint-Epvre dans le diocèse de Toul sur demande de l’évêque Frotaire, en 835.

- Drogon, évêque de Metz (848–855) : fils de Charlemagne, il appuie constamment son frère, Louis le Débonnaire, et son neveu, Lothaire Ier. Il est mêlé à toutes les grandes luttes de l’époque.

- Le comte Bivin ou Buin (855–863) : nommé contre tout droit par le roi Lothaire II, il ruine l’abbaye et se fait chasser par Advence, évêque de Metz.

- Betton (863–868) : établi par Advence, il porte à Rome une lettre de Charles le Chauve en faveur de l’évêque lui-même.

- Bovon (876–882) : nommé et soutenu par Wala, évêque de Metz.

- Lodovin I : peut-être seulement prieur (884).

- Hérigaud (885–888) : signe une charte de faveur donnée à Saint-Arnould de Metz par Charles le Gros.

- Lodovin II : (peut-être le même que Lodvin I) (890–895).

- Rudolphe 899 : soutenu par Robert, évêque de Metz.

- Robert, évêque de Metz (910) : il reçoit pour l’abbaye une donation de la reine Richarde de Souabe, veuve de Charles le Gros.

- Wigéric, évêque de Metz (912-923) : nommé par Robert, son prédécesseur.

- Le comte Adelbert (923-933) : chef des milices messines, il reçoit l’abbaye en récompense des services qu’il a rendus pendant la guerre à Wigeric, évêque de Metz. Mais il la laisse dépérir et la dépouille lui-même.

De la grande réforme à la sécularisation

- 17 - Einold (933-968) : ami de Jean de Vandières et du réformateur, Adalbéron I, évêque de Metz. Il remet l’abbaye dans une grande ferveur, y reçoit de saints et illustres religieux, entre autres saint Guibert de Gembloux, saint Maccalan et saint Cadroë. Il obtient d’Adalbéron I une belle charte de restitution en 933, deux privilèges du roi Othon Ier en 936 et 943, et du pape Léon VII une bulle d’approbation en 938. Il prend part au concile d’Ingelheim en 948, envoie des moines à Rome à la demande du pape Agapet II, et intercède pour la ville de Metz, assiégée en 953 par Conrad, duc de Lorraine.

- 18 - Jean de Vandières (968-975) : ami d’Einold et de saint Cadroë, très influent dans le monastère et dans tout le pays. Il obtient de Boson , comte de Champagne, la restitution de Vanou. Il est envoyé par l'empereur Othon Ier en ambassade auprès d’Abdérame III, calife des Maures en Espagne, et demeure prisonnier de 953 à 956. Il reçoit à l’abbaye, vers 969, saint Forannan, ancien archevêque d’Irlande et abbé de Walcourt.

- 19 - Odolbert (975-984) : il a été l’architecte du monastère de Saint-Vincent et l’ami de Thierry Ier, évêque de Metz.

- 20 - Immon (984-1008) : vivement loué dans la vie de B. Adalbéron II, évêque de Metz, il a connu aussi saint Héribert, archevêque de Cologne. Il a reçu à l’abbaye l’évêque de Minden et a travaillé à la réforme de Reichenau et de Prüm, sur la demande du roi Henri II le Saint.

- 21 - Guillaume de Dijon (1008-1031) : célèbre réformateur, formé à Cluny par saint Mayeul. Il a gouverné plus de quarante monastères. Il a été appelé à Metz, puis attaché à l’abbaye Saint-Arnould et à celle de Gorze par Adalbéron II.

- 22 - Sigefroy (1031-1055) : disciple de Guilaume et ami d’Adalbéron III évêque de Metz. Il s’est occupé de l’hérésiarque Béranger, a pris part au concile de Reims en 1049, a invité peu après le pape saint Léon IX à Gorze, et a reçu du même saint, en 1051, une bulle de privilège pour l’abbaye.

- 23 - Henri, le bon abbé (1055-1093) : très attaché au fidèle Hermann de Metz, évêque de Metz, il devient le conseiller du comte d’Apremont et du duc Godefroy de Bouillon dit le Barby. Il préside un chapitre général de son ordre en 1062, bâtit sept église sur les terres de l’abbaye, notamment celle de Saint-Nicolas-de-Port, et réconcilie le schismatique Walon avec l’évêque de Metz en 1088.

- 24 - Warner (1093-1109) : ami de Poppon, évêque de Metz. Il conclut, en 1095, un accord avec Godefroy de Brouilon, chef de la première croisade, demande et obtient la protection du pape Pascal II en 1105, et reçoit deux fois à Gorze le cardinal Richard, évêque d’Albano.

- 25 - Theodwin ou Théotin, cardinal (1118-1132) : ami de B. Théotger, évêque de Metz, il est élevé au cardinalat en 1132, après avoir reçu pour Gorze deux bulles du pape Innocent II. Il remplit trois missions en Allemagne, est attaché comme légat à la cour de Conrad III et suit le roi à la deuxième croisade.

- 26 - Vigéric (1136-1143) : favorisé par Étienne de Bar, évêque de Metz.

- 27 - Isembaud (1147-1159) : estimé et soutenu par tous les évêques du pays. Il reçoit deux bulles du pape Eugène III en 1148 et se voit appuyé en 1156 et 1157 par cinq bulles ou brefs du pape Adrien IV.

- 28 - Albert (1160-1171) : très agréable à Thierry III de Bar, évêque de Metz, il est recommandé par l’archevêque de Reims par le pape Alexandre III en 1168.

- 29 - Pierre (1171-1202) : un moment compromis avec le schisme de Thierry IV de Lorraine, il devient ensuite l’un des plus fidèles appuis de Bertram, évêque de Metz. Il a reçu une bulle du pape Alexandre III en 1177 et une autre de Lucius III en 1184. Il est appuyé par tous les évêques du pays dans une suite de différends.

- 30 - Ratramme.

- 31 - Godefroy.

- 32 - Walter (1210-1212).

- 33 - Olivier (1219-1230) : il a de bonnes relations avec Conrad de Scharfenberg, évêque de Metz. Il reçoit trois bulles du pape Honorius III en 1219 et 1220, puis une autre de Grégoire IX en 1229. Il a fait un contrat spirituel avec les religieux de Saint-Mihiel en [1226 et invité à Gorze, en 1227, Thierry de Vêda, archevêque de Trèves.

- 34 - Brunaud (1230-1240) : il est soutenu par Jean d’Apremont, évêque de Metz.

- 35 - Simon (1240-1270) : favorisé par Jacques de Lorraine, évêque de Metz, il traite avec le duc Mathieu de Lorraine en 1243. Il est accusé auprès du pape Innocent IV et reçoit en 1252 une bulle favorable du même Pontife. Il est dénoncé encore par des marchands au pape Alexandre IV, mais il est ensuite nommé commissaire pontifical pour juger une usurpation religieuse à Trèves. Enfin il est honoré d’une nouvelle bulle par le pape Clément IV, entre 1265 et 1268.

- 36 - Jean de Briey (1270-1296) : il est appuyé par le pape Grégoire X en 1273 et par Bouchard d’Avesnes, évêque de Metz.

- 37 - Pierre de Boiffremont (1297-1300) : favorisé par Gérard de Rélange, évêque de Metz.

- 38 - Vautier Dyveux (1304-1310) : il soutient Renaud de Bar, évêque de Metz, et endure avec lui la malveillance des Messins.

- 39 - Adam (1311-1320) : il traite avec Édouard, comte de Bar et Ferry IV, duc de Lorraine.

- 40 - Thiébault Ier (1323-1339) : il a des rapports difficiles avec Adhémar de Monteil, évêque de Metz.

- 41 - Jean Dalphin (1348) : il est obligé de démissionner.

- 42 - Nicolas de Prény (1352) : ami particulier d’Adhémar de Monteil.

- 43 - Hugues de Fénétrange (1359-1375) : il fait alliance avec l’évêque de Metz, les comtes de Luxembourg et Bar et le duc de Lorraine ce qui l’entraine dans les guerres contre Henri IV de Vaudémont et les seigneurs de Pierrefort .

- 44 - Nicolas de la Petite Pierre (1375-1380) : il est présenté inutilement pour le siège épiscopal de Verdun à la cour de l’antipape Clément VII.

- 45 - Jean de Heis ou de Heu (1380-1387) : il semble avoir fait de l’opposition avec les Messins à Pierre de Luxembourg nommé évêque de Metz par l’antipape.

- 46 - Théton ou Léton (1387).

- 47 - Ferry de Lénoncourt (1388-1416) : il s’est uni à Raoul de Coucy, évêque de Metz, pour apaiser une révolution dans la ville, puis aux princes voisins pour délivrer les ambassadeurs du concile de Constance, emprisonnés au Saulcy, près de Gorze.

- 48 - Raimond (1416) : installé par Conrad II Bayer de Boppart, évêque de Metz.

- 49 - Jacques de Laval (1419).

- 50 - Thiébault II (1420-1422) : il est nommé quelquefois parmi les présidents du chapitre général de son ordre, tenu à Saint-Maximin de Trèves en 1422.

- 51 - Baudoin de Fléville (1422-1445) : il a favorisé la réforme bénédictine à Gorze, où il a reçu le célèbre Jean de Rode en 1423. Il a été nommé visiteur de l’Ordre au chapitre général de Bâle en 1436 et a présidé lui-même le chapitre provincial de Trèves en 1440. Mais il a été mêlé aux guerres du temps, spécialement comme allié de Lorraine et conseiller de régence pour le duc René d’Anjou.

- 52 - Jacques Wisse de Gerbéviller (1445-1466) : il fait appel au roi de France, Charles VII, pour se défendre contre un compétiteur, et il emploie les troupes françaises contre l’évêché de Metz. Ensuite il s’associe à l’évêque George Ier de Bade pour éteindre un grave conflit survenu entre la ville et les chanoines de la cathédrale.

- 53 - Cardinal Jean Jouffroy (1467-1473) : premier abbé commendataire de Gorze, imposé par le roi de France, Louis XI. D’abord évêque d’Arras, il est élevé au cardinalat en 1461, envoyé à Rome et nommé évêque d’Albi en 1462.

- 54 - Cardinal Julien de la Rovère (1473-1486) : neveu et légat du pape Sixte IV, il a rendu de grands services à l’église, jusqu’à ce qu’il devienne lui-même le pape Jules II.

- 55 - Vary de Dommartin (1487-1508) : d’abord prieur de Varangéville, puis abbé de Gorze après la démission du cardinal Julien de la Rovère. Il a représenté le duc René II de Lorraine en de nombreuses négociations, surtout pendant la guerre avec les Messins. Il a reçu à Gorze la vénérable Philippe de Gueldre en 1492, le duc René II lui-même en 1597 et l’empereur Maximilien Ier en 1498. Il est devenu évêque de Verdun par intrigue en 1500, et s’est associé en 1502 à la fondation de la collégiale de Mars-la-Tour.

- 56 - Cardinal Jean de Lorraine (1508-1550) : fils du duc René II de Lorraine, évêque de Metz en 1505, cardinal en 1521, légat du Saint-Siège dans les Trois-Évêchés et confident de François Ier, roi de France. Il a rempli diverses missions à Rome et en Allemagne, s’est uni à ses frères pour repousser les protestants, a fait chasser Guillaume Farel de Gorze par son frère, Claude de Guise, et s’est démis un moment en faveur de son neveu, Nicolas de Lorraine.

- 57 - Nicolas de Lorraine (1543-1548) : fils du duc Antoine de Lorraine, il est devenu évêque de Metz et abbé de Gorze par la démission de son oncle Jean de Lorraine. Mais il essaye en vain d’occuper Gorze et quitte la vie ecclésiastique en 1548.

- 58 - Cardinal Charles de Guise (1550-1574) : fils de Claude de Guise, frère du célèbre François de Guise, archevêque de Metz, évêque titulaire de Metz, cardinal et conseiller intime des rois de France, Henri II et Charles IX. Il a joué un très grand rôle sous le nom de cardinal de Lorraine. Il a surtout favorisé l’occupation des Trois-Évêchés par la France, combattu le protestantisme de toutes ses forces et préparé la sécularisation de l’abbaye, qu’il a obtenue du pape Grégoire XIII en 1572.

De la sécularisation à la Révolution

- 59 - Charles de Lorraine (1574-1603) : fils du duc Charles III de Lorraine, pourvu de l’abbaye sécularisée par le pape Grégoire XIII en 1572, devenu évêque de Metz en 1578, émancipé par Sixte V en 1585, créé cardinal et légat du Saint-Siège en 1589 et 1591, puis élu évêque de Strasbourg en 1592. La sécularisation a été exécutée en son nom d’abord par le cardinal Louis de Guise et par le duc Charles III, régularisée et consommée ensuite par lui-même, avec l’approbation répétée du pape Clément VIII.

- 60 - Charles de Remoncourt (1603-1648) : fils naturel du duc Charles III, il a été nommé à l’abbaye dès 1603, après la résignation de son frère le cardinal, mais il a n’a pris possession en 1608. Il a été encore président du conseil de Lorraine et primat de Nancy. Il s’est brouillé, puis réconcilié avec la France. Il reçut diverses faveurs des papes Clément VIII, Urbain VIII et Innocent X.

- 61 - Charles de Lorraine (1648-1661) : fils du duc Nicolas-François de Lorraine, il a été pourvu de l’abbaye en 1645 à l’âge de 2 ans. Mais il n’en a jamais joui et s’est vu déposséder complètement par le traité de Vincennes en 1661. Ayant fui son pays occupé par la France et vivant en Autriche, il prit à la mort de son oncle, le duc Charles IV, le titre de duc de Lorraine et de Bar (Charles V). Il fut un des plus talentueux général du Saint Empire.

- 62 - François Egon de Furstemberg (1650-1668) : nommé irrégulièrement par la France en 1650, il est demeuré abbé sans bulles en 1661. Présenté inutilement au siège de Metz en 1658 et élevé au siège de Strasbourg, il a démissionné de Gorze au profit de son frère Guillaume vers 1668.

- 63 - Guillaume-Egon de Furstenberg (1668-1688), ministre de l’électeur de Cologne, confident de la cour de France, il a servi la politique de Louis XIV avec un dévouement quelque peu servile. Promu au siège de Strasbourg en 1682 et au cardinalat en 1686, il a ambitionné l’archevêché de Cologne en 1688 et causé un terrible conflit. Il a démissionné de Gorze la même année en faveur de son neveu.

- 64 - Philippe Eberhard de Loewenstein (1688-1720), neveu de Egon de Furstemberg, très attaché à la France, déjà prince-abbé de Murbach et de Lure. Il a inutilement sollicité sa provision canonique. Il a fait édifier le palais abbatial.

- 65 - Armand Jules de Rohan-Guémené (1722-1762), nommé archevêque de Reims et abbé de Gorze en 1722 par le régent, il demande ses bulles à Rome et les obtient de Benoit XIII en 1726. Il donne des statuts de réforme au chapitre en 1730.

- 66 - Bernardin Giraud (1771-1781), nonce apostolique à la cour de Louis XV, il reçoit l’abbaye par brevet royal du . Il est créé cardinal et archevêque de Ferrare en 1773 ou 1774 par le pape Clément XIV.

- 67 - Joseph Doria-Pamphili (1783-1801), nonce apostolique en France, il est pourvu de l’abbaye par le roi Louis XVI en 1783. Il vint à Gorze le avec Louis-Joseph de Montmorency-Laval, évêque de Metz. Crée cardinal en 1785, il prend un rang distingué dans le Sacré Collège. Il était secrétaire d’État en février 1798, au moment de l’invasion des États pontificaux par l’armée française et de l’emprisonnement du pape Pie VI. Il retrouve ce poste deux ou trois fois sous Pie VII ; mais il se montre faible vis-à-vis de l’empereur Napoléon.

Possessions et revenus

Fiefs, terres, bois et fermes

Prieurés et cures

Notes et références

- Abbaye Saint-Gorgon (Gorze, Moselle) (BNF 13546201).

- Abbaye Saint-Gorgon (Gorze, Moselle) (notice IdReF no 050783106).

- Jean Schneider, Art. Gorze, Dictionnaire d’histoire et de géographie ecclésiastiques, Letouzey.

- « Abbaye (ancienne) », notice no PA00106772, base Mérimée, ministère français de la Culture

- F. Chaussier (curé de Gorze), L’abbaye de Gorze, 1894.

- Archives départementales de Meurthe-et-Moselle, série H.271-302., bulles, chartes, donations, procès, inventaire des reliques et du trésor (1216-1787).

Voir aussi

Bibliographie

- F. Chaussier, L’abbaye de Gorze, histoire messine, Librairie de l’évêché, N. Houpert, successeur de E. Ballet, Metz, 1894.

- Jean Schneider, « Gorze » dans Dictionnaire d'histoire et de géographie ecclésiastiques, vol. XXI. (Gisa - Grégoire), Paris, Librairie Letouzey et Ané, (ISBN 2-7063-0157-0), col. 811-7.

- Anne Wagner, Gorze au XIe siècle, Brepols, 1996.

Articles connexes

Liens externes

- Ressource relative à la religion :

- (de) Klosterdatenbank

- Ressource relative à l'architecture :

- « Gorze (abbaye de)», Dictionnaire topographique de la France. Dictionnaire topographique du département de la Moselle, p. 99, en ligne sur cths.fr