Mars-la-Tour

Mars-la-Tour [maʁs la tuʁ] est une commune française située dans le département de Meurthe-et-Moselle, en région Grand Est.

| Mars-la-Tour | |||||

Église paroissiale Saint-Martin. | |||||

Héraldique |

|||||

| Administration | |||||

|---|---|---|---|---|---|

| Pays | |||||

| Région | Grand Est | ||||

| Département | Meurthe-et-Moselle | ||||

| Arrondissement | Toul | ||||

| Intercommunalité | Communauté de communes Mad et Moselle | ||||

| Maire Mandat |

Roger Dalla Costa 2020-2026 |

||||

| Code postal | 54800 | ||||

| Code commune | 54353 | ||||

| Démographie | |||||

| Gentilé | Malatouriens, Malatouriennes [1] | ||||

| Population municipale |

901 hab. (2020 |

||||

| Densité | 71 hab./km2 | ||||

| Géographie | |||||

| Coordonnées | 49° 05′ 59″ nord, 5° 53′ 12″ est | ||||

| Altitude | Min. 197 m Max. 263 m |

||||

| Superficie | 12,64 km2 | ||||

| Type | Commune rurale | ||||

| Aire d'attraction | Metz (commune de la couronne) |

||||

| Élections | |||||

| Départementales | Canton de Jarny | ||||

| Législatives | Sixième circonscription | ||||

| Localisation | |||||

| Géolocalisation sur la carte : France

Géolocalisation sur la carte : France

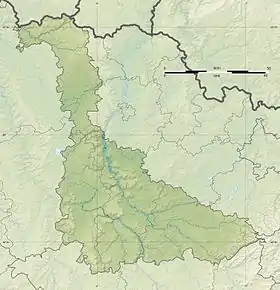

Géolocalisation sur la carte : Meurthe-et-Moselle

Géolocalisation sur la carte : Grand Est

| |||||

| Liens | |||||

| Site web | http://mars-la-tour.mairie54.fr/ | ||||

Géographie

Cette commune fut un village-frontière avec l'Allemagne de 1871 à 1918 et de 1940 à 1944.

Urbanisme

Typologie

Mars-la-Tour est une commune rurale, car elle fait partie des communes peu ou très peu denses, au sens de la grille communale de densité de l'Insee[Note 1] - [2] - [3] - [4].

Par ailleurs la commune fait partie de l'aire d'attraction de Metz, dont elle est une commune de la couronne[Note 2]. Cette aire, qui regroupe 245 communes, est catégorisée dans les aires de 200 000 à moins de 700 000 habitants[5] - [6].

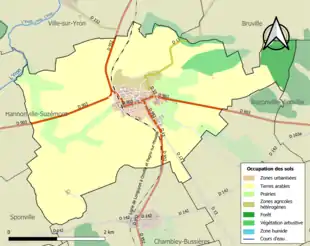

Occupation des sols

L'occupation des sols de la commune, telle qu'elle ressort de la base de données européenne d’occupation biophysique des sols Corine Land Cover (CLC), est marquée par l'importance des territoires agricoles (87,2 % en 2018), néanmoins en diminution par rapport à 1990 (89,9 %). La répartition détaillée en 2018 est la suivante : terres arables (73,7 %), prairies (11,5 %), zones urbanisées (4,8 %), milieux à végétation arbustive et/ou herbacée (4 %), forêts (3,9 %), zones agricoles hétérogènes (2 %)[7].

L'IGN met par ailleurs à disposition un outil en ligne permettant de comparer l’évolution dans le temps de l’occupation des sols de la commune (ou de territoires à des échelles différentes). Plusieurs époques sont accessibles sous forme de cartes ou photos aériennes : la carte de Cassini (XVIIIe siècle), la carte d'état-major (1820-1866) et la période actuelle (1950 à aujourd'hui)[8].

Toponymie

Il y avait dans ce village, appelé aussi Malatour, un château fort protégé par une tour, qui commandait la chaussée allant de Metz à Verdun, d'où son nom. Le gouverneur de ce château faisait de fréquentes incursions dans le val de Metz et y apporta la désolation. On ajouta dès lors le surnom de ma ou mal au nom de tour, pour désigner la maudite tour.

Le nom primitif de ce village était May-la-Tour. May signifiant, en langage austrasien, une métairie[9].

En lorrain : Ma-lai-tô.

Histoire

Au XVIe siècle, la seigneurie appartient à la famille de Ficquelmont[10].

En 1632, les troupes du duc Charles IV de Lorraine et de ses alliés espagnols y sont battus par les maréchaux de La Force et d'Effiat, grand maître de l'artillerie.

En 1817, Mars-la-Tour, village de l'ancienne province des Trois-Évêchés a pour annexe la ferme de Saulcy ; à cette époque, il y a 1 050 habitants répartis dans 104 maisons[11].

Le , près de la ferme des Grizières[12], se déroule la bataille dite de Rezonville, ou de Vionville, ou de Mars-la-Tour. Français et Allemands y laissent chacun environ 15 000 hommes. De 1871 à 1919, Mars-la-Tour est le village français[13] le plus proche de ce champ de bataille et du champ de bataille de Saint-Privat. C'est la raison pour laquelle la médaille associative destinée aux vétérans des combats portait le nom de "Œuvre de Mars-la-Tour".

La ligne ferroviaire de Longuyon à Pagny arrive à Mars-la-Tour en 1876[14]. Une petite gare de voyageurs est érigée. Le , une collision entre un train de houille et un train de marchandises tue un chef de train[15]. La gare n'existe plus.

Le , les premiers combats de la Grande Guerre opposent des troupes allemandes à la 83e brigade d'infanterie française, qui a pour mission d'ouvrir la route de Metz.

Mars-la-Tour est de nouveau le théâtre de durs combats au cours de la bataille de Metz en , opposant la 5e division de la IIIe armée américaine à la 462e division allemande du général Krause[16].

Politique et administration

Par arrêté préfectoral de la préfecture de la région Grand-Est en date du 9 décembre 2022, la commune de Mars-la-Tour a intégré l'arrondissement de Toul au 1er janvier 2023 [20]

Population et société

Démographie

L'évolution du nombre d'habitants est connue à travers les recensements de la population effectués dans la commune depuis 1793. Pour les communes de moins de 10 000 habitants, une enquête de recensement portant sur toute la population est réalisée tous les cinq ans, les populations légales des années intermédiaires étant quant à elles estimées par interpolation ou extrapolation[21]. Pour la commune, le premier recensement exhaustif entrant dans le cadre du nouveau dispositif a été réalisé en 2005[22].

En 2020, la commune comptait 901 habitants[Note 3], en diminution de 6,73 % par rapport à 2014 (Meurthe-et-Moselle : +0,06 %, France hors Mayotte : +1,9 %).

Sports

- L'équipe de football de Mars la Tour, l'ASMLT, joue dans le district de football du Pays Haut.

Culture locale et patrimoine

Édifices civils

- Les vestiges de thermes et le fort gallo-romains.

- Château de Mars-la-Tour : le château est mentionné en 1192 ; destinations successives : ferme, parties constituantes : fossé, 2 tours rondes ; reconstruit pour Gérard d'Avillers à la fin du XVe siècle à l'emplacement d'un château plus ancien ; passe par la suite à la Maison de Ficquelmont, puis, au début du XVIIIe siècle, à la Maison des Salles, par mariage ; vendu en l'an VI et en partie démoli, fossés comblés. Subsistent au nord, à l'est et au sud des éléments de la courtine ; nombreuses marques de tâcherons sur la façade ouest du bâtiment et des dépendances.

- Monument national commémoratif de la guerre de 1870 : crypte contenant 1 500 corps, inauguré le , bronze par Frédéric Louis Désiré Bogino ; les plaques de bronze furent ajoutées le .

- Statue de Jeanne d'Arc, 1906.

Édifices religieux

- Église paroissiale Saint-Martin, reconstruite vers 1840 ; sans doute agrandie et revoûtée au dernier quart du XIXe siècle ; sert de chapelle commémorative des combats de 1870 ; orgue 1912 de Mutin-Cavaillé-Coll.

- Collégiale de Chanoines de L'Annonciation, située au 53-55 rue de Verdun, destinations successives : grange ; collégiale fondée par Gérard d'Avillers, seigneur de Mars-la-Tour, elle fut construite de 1500 à 1502 ; vendue comme bien national à la Révolution ; englobée dans les dépendances d'une maison, il n'en subsiste plus, actuellement, que la façade nord, l'arc de l'ancien portail occidental et des vestiges encore importants de l'ancien bas-côté sud.

- Chapelle Saint-Dominique, dans l'hospice du même nom, actuellement maison de retraite.

Équipements culturels

- L'ancien musée militaire Faller, désormais fermé, sur le thème de la guerre de 1870. Ce musée fut fondé par le chanoine Joseph Faller, curé de Mars-la-Tour, à l'aide de souscriptions et de souvenirs donnés par les parents et amis des combattants de 1870. Construit d'après les plans de Louis Lanternier, architecte nancéien à qui l'on doit notamment Nancy-Thermal, le musée fut inauguré et béni le par Charles-François Turinaz, évêque de Nancy et de Toul. Après la guerre de 1914-1918, la récupération des Provinces Perdues et l'inauguration de l'ossuaire de Douaumont, Mars-la-Tour perdit son statut de cité-pèlerinage de la guerre. En outre, les combats de 1870 commençaient à dater. Les familles pleuraient plus leurs morts récents que ceux de 1870. La fréquentation du musée chuta. Une lente agonie commença et se termina par la fermeture du musée. Les collections ont aujourd'hui été déposées à Gravelotte au Musée de la Guerre de 1870 et de l'Annexion. Le bâtiment est actuellement devenu un accueil périscolaire.

Personnalités liées à la commune

- La Famille de Ficquelmont.

- Le chanoine Joseph Faller, curé de la commune et fondateur du musée militaire qui porte son nom.

- Le , Hanno Hahn, jeune historien d'art et éminent chercheur spécialisé dans l'architecture cistercienne, membre de l'Institut de la Bibliotheca Hertziana à Rome, fils du chimiste nucléaire Otto Hahn (Prix Nobel 1944), et sa femme Ilse Hahn, moururent à Mars-la-Tour dans un accident d'automobile.

Héraldique

|

Blason | D'argent à la tour de sable, ouverte et ajourée du champ, donjonnée de trois tourelles aussi de sable[25]. |

|---|---|---|

| Détails | Le statut officiel du blason reste à déterminer (voir explications). |

Voir aussi

Articles connexes

Liens externes

- Ressources relatives à la géographie :

- Ressource relative à plusieurs domaines :

- Ressource relative aux organisations :

- « Mars-la-Tour », Monographies communales de Meurthe-et-Moselle réalisées pour l'exposition universelle de 1889 et conservées par les Bibliothèques de Nancy, sur https://galeries.limedia.fr

- Mars-la-Tour sur le site de l'Institut géographique national

Notes et références

Notes

- Selon le zonage des communes rurales et urbaines publié en novembre 2020, en application de la nouvelle définition de la ruralité validée le en comité interministériel des ruralités.

- La notion d'aire d'attraction des villes a remplacé en octobre 2020 l'ancienne notion d'aire urbaine, pour permettre des comparaisons cohérentes avec les autres pays de l'Union européenne.

- Population municipale légale en vigueur au 1er janvier 2023, millésimée 2020, définie dans les limites territoriales en vigueur au 1er janvier 2022, date de référence statistique : 1er janvier 2020.

Références

- « Le nom des habitants du 54 - Meurthe-et-Moselle - Habitants », sur habitants.fr (consulté le ).

- « Typologie urbain / rural », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Commune rurale - définition », sur le site de l’Insee (consulté le ).

- « Comprendre la grille de densité », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Base des aires d'attraction des villes 2020. », sur insee.fr, (consulté le ).

- Marie-Pierre de Bellefon, Pascal Eusebio, Jocelyn Forest, Olivier Pégaz-Blanc et Raymond Warnod (Insee), « En France, neuf personnes sur dix vivent dans l’aire d’attraction d’une ville », sur insee.fr, (consulté le ).

- « CORINE Land Cover (CLC) - Répartition des superficies en 15 postes d'occupation des sols (métropole). », sur le site des données et études statistiques du ministère de la Transition écologique. (consulté le )

- IGN, « Évolution de l'occupation des sols de la commune sur cartes et photos aériennes anciennes. », sur remonterletemps.ign.fr (consulté le ). Pour comparer l'évolution entre deux dates, cliquer sur le bas de la ligne séparative verticale et la déplacer à droite ou à gauche. Pour comparer deux autres cartes, choisir les cartes dans les fenêtres en haut à gauche de l'écran.

- Auguste Terquem, Étymologies du nom des villes et des villages du département de la Moselle, Lorette, (lire en ligne)

- Louis Moréri, Le grand dictionnaire historique, ou le mêlange curieux de l'histoire sacrée et profane, chez les libraires associés, (lire en ligne)

- Viville, Dictionnaire du département de la Moselle, 1817

- la ferme de Grizières est située sur la commune de Ville-sur-Yron

- Compte tenu de l'annexion alors du territoire de l'Alsace-Lorraine par l'Allemagne.

- Jacquin, Mars-la-Tour (série: Monographies communales de Meurthe-et-Moselle, no. 349), 1888, collection Bibliothèque Municipale de Nancy, pp. 230, 232.

- Le Figaro du 31 août 1919, p. 2.

- René Caboz, La Bataille de Metz. 25 août - 15 septembre 1944, Sarreguemines, 1984. (pp 153-176)

- « ANDRE, Joseph Prosper », sur Archives nationales (consulté le ).

- « Résultats des élections municipales 2020 », sur le site du Télégramme de Brest (consulté le ).

- « Répertoire national des élus (RNE) - version du 24 juillet 2020 », sur le portail des données publiques de l'État (consulté le ).

- Arrêté préfectoral n° 2022/810 du 9 décembre 2022 portant modification des limites territoriales des arrondissements de la Meurthe-et-Moselle, p. 178.

- L'organisation du recensement, sur insee.fr.

- Calendrier départemental des recensements, sur insee.fr.

- Des villages de Cassini aux communes d'aujourd'hui sur le site de l'École des hautes études en sciences sociales.

- Fiches Insee - Populations légales de la commune pour les années 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020.

- « L'Armorial », sur armorialdefrance.fr (consulté le ).