Walcourt

Walcourt (prononcer [walkuʁ] ; en wallon Walcoû) est une ville francophone de Belgique située en Région wallonne dans la province de Namur, au confluent de l'Eau d'Heure et de l'Yves. Elle est célèbre pour sa basilique et la marche de la Trinité.

| Walcourt | |||||

Vue de Walcourt et de sa basilique. | |||||

Héraldique |

|||||

| Administration | |||||

|---|---|---|---|---|---|

| Pays | |||||

| Région | |||||

| Communauté | |||||

| Province | |||||

| Arrondissement | Philippeville | ||||

| Bourgmestre | Christine Poulin (PS) | ||||

| Majorité | PS - MR | ||||

| Sièges MR-EC ECOLO vers demain PS Solidarité.C Oxygène-Autre |

25 8 2 10 2 3 |

||||

| Section | Code postal | ||||

| Walcourt Berzée Castillon Chastrès Clermont Fontenelle Fraire Gourdinne Laneffe Pry Rognée Somzée Tarcienne Thy-le-Château Vogenée Yves-Gomezée |

5650 5651 5650 5650 5650 5650 5650 5651 5651 5650 5651 5651 5651 5651 5650 5650 | ||||

| Code INS | 93088 | ||||

| Zone téléphonique | 071 | ||||

| Démographie | |||||

| Gentilé | Walcourien(ne) | ||||

| Population – Hommes – Femmes Densité |

18 429 () 49,08 % 50,92 % 149,05 hab./km2 |

||||

| Pyramide des âges – 0–17 ans – 18–64 ans – 65 ans et + |

() 21,62 % 63,86 % 14,52 % | ||||

| Étrangers | 3,84 % () | ||||

| Taux de chômage | 12,23 % (octobre 2013) | ||||

| Revenu annuel moyen | 13 482 €/hab. (2011) | ||||

| Géographie | |||||

| Coordonnées | 50° 15′ 24″ nord, 4° 26′ 06″ est | ||||

| Superficie – Terr. non-bâtis – Terrains bâtis – Divers |

123,64 km2 (2021) 87,8 % 5,55 % 6,65 % |

||||

| Localisation | |||||

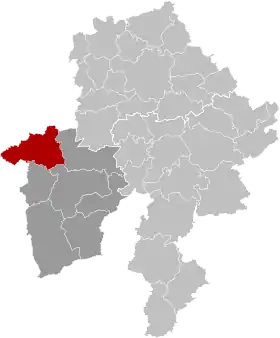

Situation de la ville dans l'arrondissement de Philippeville et la province de Namur | |||||

| Géolocalisation sur la carte : Belgique

Géolocalisation sur la carte : Belgique

Géolocalisation sur la carte : Région wallonne

Géolocalisation sur la carte : province de Namur

| |||||

| Liens | |||||

| Site officiel | walcourt.be | ||||

Communes limitrophes

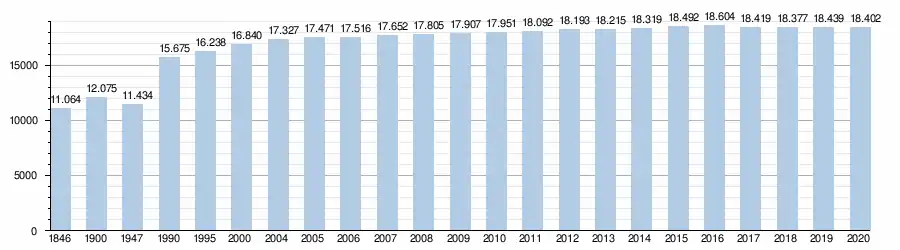

Démographie

Au , la population totale de la commune était de 18 426 habitants (9 049 hommes et 9 377 femmes). La superficie totale est de 123,26 km2 ce qui représente une densité de population de 149,49 hab./km²[1].

| Section de commune | Surface (km²) | Population (01/01/2007) |

|---|---|---|

| Walcourt | 5,55 | 1.969 |

| Berzée | 6,12 | 812 |

| Castillon | 9,76 | 297 |

| Chastrès | 6,78 | 795 |

| Clermont | 13,13 | 745 |

| Fontenelle | 3,95 | 156 |

| Fraire | 7,88 | 1.416 |

| Gourdinne | 5,53 | 809 |

| Laneffe | 6,64 | 1.869 |

| Pry | 6,94 | 545 |

| Rognée | 5,86 | 286 |

| Somzée | 6,04 | 1.642 |

| Tarcienne - Ahérée | 9,27 | 2.125 |

| Thy-le-Château | 8,42 | 2.288 |

| Vogenée | 4,50 | 160 |

| Yves-Gomezée | 14,05 | 1.733 |

Les chiffres des années 1846, 1900 et 1947 tiennent compte des chiffres des anciennes communes fusionnées.

Histoire

Walcourt viendrait de l’appellation « villa Walcortensis » signifiant « la ferme du wallon » où Materne de Cologne aurait jeté les premiers fondements d’une chapelle au IVe siècle. En fait, à l’exception de quelques monnaies et poteries romaines, on ne trouve trace du bourg qu’à partir du Xe siècle où les Walcourt sont de puissants seigneurs qui tiennent leur fief des comtes de Namur auxquels ils l’allient. Ils possèdent d’importantes terres en Lorraine et dotent généreusement l’abbaye du Jardinet et l’actuelle Basilique.

Le premier document écrit de Walcourt date du par lequel le seigneur Oduin et son épouse, firent de larges libéralités au sanctuaire Notre-Dame, dont la construction venait d’être achevée. Walcourt restera la propriété de ses seigneurs jusqu’en 1363, époque où elle fut vendue par Wéry VI à Guillaume Ier, comte de Namur.

Entourée de murailles et de tours défensives, Walcourt constitue un maillon de grande importance dans le système défensif de la frontière sud du comté de Namur. Dans les années qui suivirent, la terre de Walcourt fut cédée, vendue, rachetée, engagée et dégagée. Finalement en 1438, elle fut réunie au namurois qu’avait acquis en 1421 Philippe-le-Bon, duc de Bourgogne. De la maison de Bourgogne, elle passa à la Maison d’Espagne pour enfin revenir aux abbés du Jardinet, qui en 1686, devinrent les véritables seigneurs de Walcourt.

Il est à noter que pendant la période des guerres civiles et des guerres étrangères survenues durant les XVe, XVIe et XVIIe siècles et au début du XVIIIe, Walcourt a souffert soit de l’occupation, soit du passage presque continuel des armées ennemies. Elle fut saccagée de nombreuses fois, incendiée et soumise à des déprédations de toutes sortes, à des réquisitions et à de lourdes contributions de guerre pour l’entretien des armées en campagne.

La bataille de Walcourt, le 25 août 1689

La politique impérialiste de Louis XIV provoque un mouvement général de résistance : la Hollande, la Suède, des princes allemands, l’Espagne, la Savoie, la Bavière, le Vatican se groupent dans la ligue d'Augsbourg en 1686. Guillaume III débarque en Angleterre et renverse Jacques II qui se réfugie en France. Louis XIV fait débarquer des troupes en Irlande d’où l’adhésion en 1688 de l’Angleterre à la coalition. La guerre va durer neuf ans. Bruxelles est bombardé, plus de 3 000 maisons sont détruites.

L’armée alliée est composée de bataillons anglais, allemands et hollandais, 30 000 hommes au total, commandée par le prince de Waldeck, cette troupe va le au matin d’Ham-sur-Heure à Thy-le-Château, Pry et Walcourt. Le maréchal d'Humières, qui se trouve à Boussu-lez-Walcourt, dispose de 40 000 soldats, il estime que l’ennemi ne fait pas le poids et décide d’attaquer. L’adversaire se replie et tend une embuscade dans la place de Walcourt bien fortifiée. Après trois heures de combats inutiles, les Français doivent se replier.

John Churchill, duc de Marlborough, dirigeait les troupes anglaises lors de cette la bataille. C’est d’ailleurs de cette époque que date la célèbre chanson “Malbrough s’en va-t-en guerre”[3].

De 1792 à 1815, se trouvant sur le passage des troupes allemandes allant de France en Belgique et inversement, elle est une nouvelle fois saccagée et pillée.

Vient ensuite une période de paix avec l’indépendance du pays que viendront interrompre la 1re guerre mondiale et l’invasion de l’armée allemande. Walcourt, défendue par le 6e Régiment d’Infanterie française qui couvre la retraite de la 38e division, est occupée par les Allemands après les combats du au cours desquels furent tués un officier et 20 soldats français. Ce jour-là, le clocher et la toiture de la Basilique (à l’époque Collégiale) sont détruits par un incendie. Treize maisons voisines de l’édifice subissent le même sort. Lors du dernier conflit, le , 27 soldats furent tués dont l’aspirant français Vincent Dauchez reposant dans la cour du cloître au pied de la Basilique.

Le chemin de fer de l’Entre-Sambre-et-Meuse

Vers la fin du régime hollandais, la Chambre de Commerce de Charleroi présente au roi des Pays-Bas une requête sur l'état de la forgerie, en demandant d'imposer fortement l'importation de fers étrangers, en vue de défendre cette industrie.

En 1831, ce projet est remanié, on évacue désormais l'idée de nouveaux droits de douane et insiste sur les bas prix des transports. Dans le cadre de Projets de canaux pour le bassin de la Meuse, un ingénieur propose de créer un canal qui suivrait le cours de l'Eau d'Heure pour relier au Pays Noir la région de Couvin et de Chimay.

Assez bizarrement, le titre donné à sa proposition est Le canal de Chimay. Était-ce pour rendre hommage au prince de Chimay qui pouvait être un des instigateurs de la requête au roi Guillaume Ier ou, peut-être, parce que ledit prince était un personnage marquant de son époque, qui pouvait user de son influence pour la réalisation[4]. Ce canal resta à l'état de projet.

C’est le 1erdécembre 1848, au départ de Marchienne, que le chemin de fer de la Société du chemin de fer de l'Entre-Sambre-et-Meuse atteint Walcourt, et de là, Morialmé au centre de la région où les mines de fer étaient encore en pleine activité.

Une autre section entre Berzée et Laneffe est également ouverte, avec des wagons tractés par des chevaux.

Ces travaux sont supervisés par Eugène Gremez, de Cerfontaine, contrôleur du Service des Transports, placé directement sous les ordres de George Sheward, administrateur anglais de la ligne, dont l’adresse n’est autre que Jardinet-lez-Walcourt, c-à-d à l’ancienne abbaye.

Gremez multiplie les visites non seulement aux diverses stations de ligne mais entretemps, il s’enquiert des multiples développements commerciaux possibles, étudie les prix de revient, passe commande de tous les instruments et objets nécessaires, nomme des responsables à tous les niveaux.

Le jour même de l’ouverture de la section, il fait déjà rapport à son supérieur à qui il peut signaler que « nous avons eu une grande quantité de voyageurs et aucun trouble, aucune entrave n’a eu lieu, les gardes ont bien fonctionné et pas une plainte ne s’est échappée de la part des voyageurs. ».

À cette occasion, le doyen de Walcourt, l’abbé Lambert Parmentier, vient bénir une locomotive qui porte le nom de Notre-Dame, en l’honneur de la Vierge invoquée de tout temps dans la ville. Les neuf autres locomotives portent les noms suivants : Bois des Minières, Eau d’Heure, Entre-Sambre-et-Meuse, Fer, Loi du (date de l’octroi de la concession en 1845), Mineur, Morialmé, Thyria (rivière qui passe à Thy-le-Château), Vallée d’Yves.

La gare de Walcourt, dotée d'un bâtiment principal beaucoup plus grand que les autres de ce réseau, abrite alors les bureaux et le siège de la Compagnie de l'Entre-Sambre-et-Meuse. Elle jouxte un dépôt de locomotives et une gare de triage qui ne cesseront de grandir.

Quatre ans plus tard, la ligne continue vers le sud. Elle atteindra Vireux, en France, le , puis vers Florennes et Philippeville. L’Entre-Sambre-et-Meuse est désormais désenclavée.

La ligne est fusionnée le avec les Sociétés de l’Est belge et d’Anvers à Rotterdam sous le nom de Grand Central Belge. Cette dernière est reprise par l’État au [5].

La ligne de Charleroi à Walcourt, Mariembourg et Treignes (frontière) a été classée ligne 132, celle vers Morialmé, que l’État belge prolongea plus tard vers Florennes, est devenue la ligne 135 et celle vers Florennes-Sud, que l’État belge a prolongé de part en part de Florennes avec une gare centrale, est devenue la ligne 136, avec un embranchement vers Philippeville puis Senzeille (ligne 136B).

La gare de Walcourt a été incendiée complètement le , seuls subsistaient les murs calcinés[6]. Elle fut cependant réparée.

Durant les années 1950-1960, toutes les lignes de chemin de fer rayonnant autour de Florennes ont été fermées, d'abord aux voyageurs puis, progressivement, aux marchandises, sauf la section de Charleroi à Walcourt et Mariembourg de la ligne 132.

En 1970, la portion de la ligne 132 située entre Walcourt et Mariembourg a dû être fermée, car vouée à être noyée sous les eaux des lacs de l'Eau d'Heure. Après avoir envisagé sa suppression pure et simple, le gouvernement et la SNCB ont choisi de remettre en service plusieurs sections des lignes 135, 136 et 136B reliées entre elles par une ligne nouvelle rejoignant Mariembourg. Cette nouvelle ligne, désignée ligne 132N, est toujours en service en 2021, tout comme la gare de Walcourt.

Légendes

Le miracle du jardinet

En 1228 un immense incendie ravagea la ville de Walcourt, Thierry II, Seigneur de Walcourt dont la cité fut détruite, crut que la statue de Notre-Dame fut également détruite dans les flammes. Mais les prêtres venus à sa rencontre lui firent savoir qu'ils avaient vu la statue, sortant de la ville au milieu des flammes, et se poser sur l'arbre dans le jardin proche de la cité appelé Jardinet. Thierry II la retrouva au sommet d'un bouleau, au pied duquel il s'agenouilla et promit que si elle descendait, il ferait construire l'abbaye du Jardinet en ce lieu[7].

Le pot de Charles Quint

L'Empereur Charles Quint, en visite dans ses Provinces du Nord, s'arrêta dans une auberge à Walcourt, pour se désaltérer. Grand amateur de bière, il demanda de pouvoir goûter la bière du pays. La patronne s'empressa d'apporter le breuvage, mais sans doute très intimidée par le prestigieux personnage, elle lui tendit le pot en le tenant par l’anse. Charles Quint ne put donc s'en saisir. Il ordonna à son serviteur de faire livrer à l'aubergiste un pot à deux anses pour que, lors d'une prochaine visite, il puisse prendre le pot de bière d'une seule main. À quelque temps de là, de nouveau de passage à Walcourt, il fit halte dans l'auberge. Mais la tenancière encore tout émue lui tendit son pot à bière, tenant fermement les deux anses. Charles Quint s'en saisit difficilement à deux mains, et loin de se décourager ordonna à son serviteur de faire livrer un pot à trois anses. L'année suivante, plus par curiosité que par la soif, il fit une nouvelle halte dans l'auberge, pour vérifier que ses ordres avaient été suivis, et réclama son pot de bière. La serveuse intimidée et sans doute un peu sotte, lui tendit le pot fermement maintenu par les deux anses, mais avec la troisième dirigée vers elle ! Charles Quint, autant amusé qu'agacé dut donc passer sa main entre la chope et la poitrine de l'aubergiste pour se saisir du pot, il garda toutefois son calme et ordonna à son fidèle serviteur de faire livrer un pot à quatre anses. Lorsqu'il revint à l'auberge, le pot avait quatre anses opposées. L'empereur pouvait enfin prendre correctement sa bière et la déguster tranquillement.

Galerie

- Quelques vues de Walcourt.

Panorama.

Panorama. L'hôtel de ville.

L'hôtel de ville. Le jubé de Carles Quint dans la basilique.

Le jubé de Carles Quint dans la basilique. La gare.

La gare. La basilique.

La basilique. Le clocher de la Basilique.

Le clocher de la Basilique. Walcourt sous la neige.

Walcourt sous la neige. La ruelle Hugo.

La ruelle Hugo. Notre-Dame de Walcourt.

Notre-Dame de Walcourt. Marche de la Trinité.

Marche de la Trinité.

Communications

Patrimoine

- La basilique Saint-Materne, église de style gothique, est un sanctuaire marial important.

Armoiries

Le blason ci-contre est le blason des seigneurs de Walcourt. Le blason de la ville ci-dessous est différent : il représente une ville stylisée argent sur fond azur avec sur le côté droit le blason représenté ici.

Héraldique

|

La ville possède des armoiries qui lui sont octroyées le 14 décembre 1874. Elles ont été modifiées en leur présentation actuelle le 9 septembre 1980.

Les armoiries originelles étaient blasonnées : D'azur, à une ville close d'argent, ajourée et maçonnée de sable; au canton senestre d'or, à l'aigle éployée à dextre, de gueules, becquée et membrée d'azur. Les armoiries sont inspirées du plus vieux sceau de la ville, daté du XVIe siècle. Le sceau montrait un château et dans le coin supérieur gauche les armoiries de Namur. La ville à l'époque était une possession des Comtes de Namur. Au XVIe siècle la ville a été acquise par Charles Quint et le lion a été remplacé par l'aigle impérial, noir sur or. En 1874, l'ancienne composition a été maintenue mais l'aigle impérial a été remplace par l'aigle des Seigneurs de Walcourt, les plus anciens seigneurs de la ville (voir aussi Rochefort)Blasonnement : D'argent à l'aigle de gueules, languée et membrée d'azur au vol abaissé.

Source du blasonnement : Heraldy of the World.

|

Folklore

Chaque année se déroule une procession en l'honneur de Notre-Dame-de-Walcourt ; elle accomplit un périple autour de la ville appelé « Le Grand Tour ». Elle est rehaussée d'une escorte ou « marche militaire », comprenant des soldats de l'époque napoléonienne et de zouaves, accompagnés de fifres et de tambours. Au milieu de la journée, autour d'un bouleau, « Le miracle du Jardinet » commémore le miracle de la statue de la Vierge qui, fuyant la basilique incendiée au XIIIe siècle, aurait été retrouvée sur un arbre par Thierry de Walcourt.

Cette marche de la Trinité tout comme celles de Laneffe, Tarcienne et Thy-le-Château fait partie des quinze marches de l'Entre-Sambre-et-Meuse qui ont été reconnues en comme chef-d'œuvre du patrimoine oral et immatériel de l'humanité par l'UNESCO[8].

Curiosité

Walcourt est le titre d'un poème de Verlaine des Paysages belges tiré du recueil Romances sans paroles.

Bibliographie

- Arnould Froment, Walcourt et son passé, Charleroi, Héraly, , 271 p.

- Émile Brouette, « Épitaphier du canton de Walcourt », Intermédiaire des Généalogistes, Service de Centralisation des Etudes Généalogiques et Démographiques de Belgique, nos 176, 178, 179, 180, 181,

- Jean-Louis Roba et Jean Léotard, La région de Walcourt-Beaumont pendant la seconde guerre mondiale : 1940-1941, t. 1, Cercle d’Histoire de Walcourt, , 315 p.

- Jean-Louis Roba et Jean Léotard, La région de Walcourt-Beaumont pendant la seconde guerre mondiale : 1942-1943, t. 2, Cercle d’Histoire de Walcourt, , 269 p.

- Jean-Louis Roba et Jean Léotard, La région de Walcourt-Beaumont pendant la seconde guerre mondiale : 1944-1945, t. 3, Cercle d’Histoire de Walcourt, , 446 p.

- Jean Évariste, « Militaires sous la République et l’Empire, cantons de Walcourt et Florennes », Bulletin périodique trimestriel, Thy-le-château, Cercle d’Histoire de Walcourt,

- André Lépine, « Le clergé de Walcourt avant 1796 », Cercle d'Histoire de Cerfontaine, Asbl Musée de Cerfontaine, no 410,

- André Lépine, « Les débuts de l’École Moyenne de Walcourt 1879-1904 », Cercle d'Histoire de Cerfontaine, Asbl Musée de Cerfontaine, no 312,

- « Palmarès de 1912 de l’École Moyenne de Walcourt », Cercle d'Histoire de Cerfontaine, Asbl Musée de Cerfontaine, no 283,

- Gérard Cogniaux, « Souvenirs d’exode d’un téléphoniste de Walcourt (1940) », Cercle d'Histoire de Cerfontaine, Asbl Musée de Cerfontaine, no 238,

- « Le centenaire de l’École Moyenne de Walcourt 1879-1979 », Cercle d'Histoire de Cerfontaine, Asbl Musée de Cerfontaine, no 428,

- Paul Lievens, « Walcourt en cartes postales anciennes », Cercle d'Histoire de Cerfontaine, Asbl Musée de Cerfontaine, no 505,

- André Papart, « Les 140 chapelles de N-D de Walcourt en France et en Belgique », Cercle d'Histoire de Cerfontaine, Asbl Musée de Cerfontaine, no 521,

- André Papart, « A N-D de Walcourt », Cercle d'Histoire de Cerfontaine, Asbl Musée de Cerfontaine, no 522,

- Norbert Nieuwland et Jean Schmitz, Documents pour servir à l'histoire de l'invasion allemande dans les provinces de Namur et de Luxembourg, vol. 6, Bruxelles, G. van Oest,

- André Papart, « Walcourt - Les stalles de la basilique », Walcuria,

André Lépine Le canal de Chimay (1831) et le chemin de fer de l'Entre-Sambre-et-Meuse (1844) : deux projets de désenclavement ambitieux, avec une carte de l'ESMde 50 x 50 cm (1844) et le rapport sur l'ouverture de la 1ère partie de la ligne, Marchienne-Walcourt (1848), Cahier du Musée de Cerfontaine, n° 468, 18 pages, 2021.

Notes et références

- http://www.ibz.rrn.fgov.be/fileadmin/user_upload/fr/pop/statistiques/stat-1-1_f.pdf

- http://www.ibz.rrn.fgov.be/fileadmin/user_upload/fr/pop/statistiques/population-bevolking-20190101.pdf

- Pierre Magain, « La bataille de Walcourt de 1689 », Cercle d'Histoire de Cerfontaine, Asbl Musée de Cerfontaine, no 279,

- André Lépine, « Le canal de Chimay (1831) et le chemin de fer de l'Entre-Sambre-et-Meuse (1844) », Cercle d'Histoire de Cerfontaine, Asbl Musée de Cerfontaine, no 468,

- Arnould Froment, « Le chemin de fer de l'Entre-Sambre-et-Meuse », dans Walcourt et son passé, Charleroi, Héraly, , p. 114-122

- André Lépine, « La ligne 132 en cartes postales anciennes », Cercle d'Histoire de Cerfontaine, Asbl Musée de Cerfontaine, no 500,

- « La légende », sur LaTrinité.be (consulté le )

- Patrick Lemaire, « Quinze marches de l’Entre-Sambre-et-Meuse admises au patrimoine culturel immatériel de l’Unesco », L'Avenir (Belgique), (lire en ligne)