Énergie en Suède

La Suède est un important consommateur d'énergie : sa consommation d'énergie primaire atteignait 199,7 GJ/habitant en 2019, soit 2,5 fois la moyenne mondiale, supérieure de 33 % à celles de la France et de 35 % à celle de l'Allemagne, en partie à cause du climat froid et en partie de son industrie très développée et très consommatrice en énergie.

| Énergie en Suède | |

Le barrage de Stornorrfors au nord de la Suède | |

| Bilan énergétique (2020) | |

|---|---|

| Offre d'énergie primaire (TPES) | 1 897,8 PJ (45,3 M tep) |

| par agent énergétique | électricité : 43,6 % bois : 27,8 % pétrole : 21,9 % charbon : 3,5 % gaz naturel : 2,8 % |

| Énergies renouvelables | 48 % |

| Consommation totale (TFC) | 1 262,7 PJ (30,2 M tep) |

| par habitant | 122,6 GJ/hab. (2,9 tep/hab.) |

| par secteur | ménages : 24,4 % industrie : 36,7 % transports : 23,3 % services : 13,3 % agriculture : 2,1 % pêche : 0,1 % |

| Électricité (2020) | |

| Production | 162,62 TWh |

| par filière | hydro : 44,2 % nucléaire : 30,1 % éoliennes : 16,9 % biomasse/déchets : 6,8 % thermique : 1,4 % autres : 0,6 % |

| Combustibles (2020 - TJ) | |

| Commerce extérieur (2020 - TJ) | |

| Importations | électricité : 42577 pétrole : 1162823 gaz naturel : 54340 charbon : 62492 bois : 63698 |

| Exportations | électricité : 132566 pétrole : 522956 gaz naturel : 1046 charbon : 646 bois : 16587 |

| Sources | |

Agence internationale de l'énergie[1] - [2] NB : dans le bilan énergétique, l'agent « bois » comprend l'ensemble biomasse-déchets. |

|

Cependant, les émissions de CO2 liées à l'énergie de la Suède étaient « seulement » de 3,27 tonnes par habitant en 2019, un des taux les plus bas parmi les pays développés, inférieur de 26 % à la moyenne mondiale, de 25 % à celui de la France et de 58 % à celui de l'Allemagne. Ceci s'explique par :

- une production électrique presque entièrement décarbonée : elle se répartit en 2020 entre l'énergie nucléaire à 30,1 %, les énergies renouvelables à 67,5 % (hydroélectricité : 44,2 %, éolien : 16,9 %, biomasse : 4,7 %, déchets : 1,1 %, solaire : 0,6 %) et les combustibles fossiles à 1,4 % ;

- un système de chauffage urbain fondé sur des réseaux de chaleur alimentés par des centrales de cogénération utilisant 81,5 % d'énergies renouvelables (biomasse : 47 %, déchets : 15 %) ; ce système couvre près de 60 % des besoins de chauffage du pays ;

- la taxe carbone (à plus de 100 €/tonne CO2) qui oriente les consommateurs vers les énergies dé-carbonées.

La Suède se situait au premier rang parmi les pays de l'UE en 2018 pour la part des énergies renouvelables dans la consommation brute d'énergie finale : 54,6 %, devant la Finlande : 41,2 %. Elle se classait en 2018 au 11e rang mondial pour sa production hydroélectrique, au 9e rang mondial pour sa production d'électricité nucléaire, au 3e rang mondial pour la part du nucléaire dans sa production d'électricité (39,3 %) et au 10e rang mondial pour sa production d'électricité éolienne.

La part de l'électricité dans la consommation finale d'énergie atteignait 33 % en 2019, pourcentage exceptionnellement élevé (France : 24,7 %, Allemagne : 20,9 %) ; la part de l'industrie dans la consommation d'électricité est de 34 %. La chaleur de réseau représente 13,3 % de la consommation finale d'énergie, part également exceptionnellement élevée.

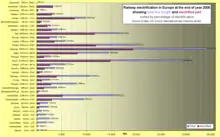

Au cours de son histoire, en partie grâce à l'existence d'abondantes ressources hydroélectriques, mais aussi grâce à son industrie (en particulier ASEA devenu ensuite ABB), la Suède a été parmi les pionnières dans le domaine de l'électricité. Härnösand fut une des premières villes en Europe à avoir un éclairage public électrique, la première ligne 380 kV fut installée en Suède, tout comme le premier câble HVDC. Le pays fut aussi parmi les premiers à électrifier son réseau ferroviaire. De nos jours, cette tendance continue, avec le développement par exemple d'écoquartiers mondialement connus (en particulier Hammarby Sjöstad et Västra hamnen).

Vue d'ensemble

| Principaux indicateurs sur l'énergie en Suède[1] | ||||||

|---|---|---|---|---|---|---|

| Population[2] | Consommation énergie primaire |

Production | Importation nette |

Consommation électricité |

Émissions de CO2[2] | |

| Année | Million | PJ | PJ | PJ | TWh | Mt CO2 |

| 1990 | 8,6 | 1 898 | 1 976 | 768 | 136 | 52 |

| 2000 | 8,9 | 1 997 | 1 284 | 809 | 139 | 52 |

| 2010 | 9,4 | 2 137 | 1 381 | 835 | 140 | 46 |

| 2011 | 9,4 | 2 090 | 1 382 | 804 | 133 | 42 |

| 2012 | 9,5 | 2 111 | 1 504 | 664 | 136 | 39 |

| 2013 | 9,6 | 2 082 | 1 468 | 708 | 133 | 38 |

| 2014 | 9,7 | 2 030 | 1 453 | 692 | 131 | 37 |

| 2015 | 9,8 | 1 877 | 1 435 | 617 | 133 | 37 |

| 2016 | 9,9 | 2 019 | 1 476 | 714 | 137 | 38 |

| 2017 | 10,1 | 2 075 | 1 529 | 595 | 137 | 38 |

| 2018 | 10,2 | 2 117 | 1 541 | 651 | 136 | 34 |

| 2019 | 10,3 | 2 053 | 1 554 | 659 | 131 | 34 |

| variation 1990-2019 | +20 % | +4 % | +25 % | -14 % | -3 % | -35 % |

Ressources énergétiques

Ressources intérieures

_Sv.svg.png.webp)

Hydrologie

Grâce aux Alpes scandinaves et à l'humidité apportée par le Gulf stream, la Suède est parcourue de nombreux cours d'eau, dont plusieurs ayant à leur embouchure un débit moyen supérieur à 200 m3/s, en particulier dans le nord du pays. Par débit décroissant, on peut citer le Göta älv (570 m3/s), l'Ångermanälven (495 m3/s), le Luleälven (490 m3/s), l'Indalsälven (450 m3/s), l'Umeälven (440 m3/s), le Torneälven (390 m3/s), le Dalälven (353 m3/s), le Kalixälven (290 m3/s) et le Ljusnan (227 m3/s)[3].

Bois

Les forêts suédoises couvrent près de 28 millions d'hectares, ce qui représente 54 % de la superficie du pays et 19 % des forêts de l'Union européenne[4]. La Suède est le deuxième plus important exportateur mondial de papier, pâte à papier et bois (après le Canada)[5]. L'industrie forestière crée de nombreux déchets, tels que la liqueur noire, la sciure et les granulés de bois, dont la combustion peut être exploitée à des fins énergétiques.

Autres énergies renouvelables

Tout comme pour son voisin le Danemark, les côtes suédoises ont un important potentiel éolien. Par exemple, la côte ouest suédoise (Bohuslän, Västergötland et Halland), la Scanie et l'île de Gotland possèdent un potentiel énergétique de plus de 300 W m−2[6].

C'est aussi au niveau des côtes au sud du pays que se trouve le plus important potentiel solaire. Ainsi, la Scanie, l'île de Gotland et toute une zone située autour de Stockholm bénéficient d'un ensoleillement annuel allant jusqu'à 1 200 kWh/m2[7], comparable à celui du nord de la France[8] malgré une latitude supérieure, mais tout de même très modeste en comparaison des 1800 à 2 000 kWh/m2 de l'Andalousie.

Production d'énergie primaire

| Source | 1990 | % | 2000 | % | 2010 | % | 2015 | 2020 | % 2020 | var. 2020/1990 |

| Charbon | 7,0 | 0,6 | 6,8 | 0,5 | 10,0 | 0,7 | 4,6 | 2,4 | 0,2 % | -65 % |

| Pétrole | 0,1 | ns | 0 | 0 | 0 | 0 % | -100 % | |||

| Total fossiles | 7,1 | 0,6 | 6,8 | 0,5 | 10,0 | 0,7 | 4,6 | 2,4 | 0,2 % | -66 % |

| Nucléaire | 743,8 | 59,9 | 625,3 | 48,7 | 630,9 | 45,7 | 614,7 | 533,6 | 37,8 % | -28 % |

| Hydraulique | 261,0 | 21,0 | 282,9 | 22,0 | 239,0 | 17,3 | 271,1 | 258,3 | 18,3 % | -1 % |

| Biomasse-déchets | 230,6 | 18,6 | 346,0 | 27,0 | 460,6 | 33,3 | 454,7 | 484,8 | 34,3 % | +110 % |

| Éolien, solaire, géoth. | 0,2 | ns | 7,8 | 0,6 | 29,4 | 2,1 | 79,6 | 124,9 | 8,8 % | x806 |

| Chaleur | 0 | 15,0 | 1,2 | 11,3 | 0,8 | 10,5 | 8,5 | 0,6 % | ns | |

| Total EnR | 491,7 | 39,6 | 651,6 | 50,8 | 740,3 | 53,6 | 815,9 | 876,5 | 62,0 % | +78 % |

| Total | 1 242,7 | 100 | 1 283,6 | 100 | 1 381,1 | 100 | 1 435,2 | 1 412,5 | 100 % | +14 % |

| Source des données : Agence internationale de l'énergie[1]. | ||||||||||

Uranium

.jpg.webp)

À partir de 1950, des activités de prospection ont été réalisées en Suède pour trouver des gisements d'uranium[9]. Plusieurs furent trouvés, et, entre 1965 et 1969, 213 tonnes d'uranium furent extraites de Ranstad, au sud-ouest de Skövde[10]. Cependant, du fait des coûts importants d'extraction, liés à la faible concentration en uranium, l'activité fut arrêtée et les prospections ont été abandonnées en 1985[9]. Cependant, récemment (2010), les explorations ont repris, motivées par l'augmentation du prix de l'uranium, ainsi que l'amélioration des techniques d'exploitation. La Suède rassemblerait 27 % des ressources en uranium d'Europe[11].

Les besoins en uranium des centrales nucléaires suédoises ont été de 1 200 tU en 2016 et 1 200 tU en 2017[12].

La Suède achète la totalité de son uranium (environ 2 000 tonnes par an) sur le marché international, par exemple en Australie et au Canada ; les services d'enrichissement sont achetés principalement à la France, aux Pays-Bas et au Royaume-Uni ; la Suède dispose d'une usine de production d'assemblages combustibles à Västerås. Les déchets nucléaires sont stockés pendant 30 à 40 ans dans une installation provisoire située depuis 1985 à Oskarshamn ; la compagnie suédoise de combustible nucléaire et de gestion des déchets (SKB) prévoit de construire un stockage profond de 2019 à 2027 à Forsmark[y 1].

Gaz naturel

Le gaz naturel a été introduit en Suède en 1983 ; sa consommation est passée de 0,7 TWh en 1983 à 9,5 TWh en 2014 après un pic à 17,3 TWh en 2010[s 1]. Le pays a importé, en 2011, 1 228 millions de m3[B 1], et la consommation de gaz ne représentait que moins de 2 % de la demande énergétique primaire du pays en 2016[13], proportion faible comparée au reste du monde où elle atteint 21 % de l'énergie primaire consommée[s 2]. L'approvisionnement en gaz naturel se fait grâce à un gazoduc sous l'Øresund reliant le réseau suédois au réseau danois ; presque tout ce gaz naturel provient du Danemark, sauf quelques cargaisons de gaz naturel liquéfié importées surtout de Norvège ; le réseau s'étend de Trelleborg à Göteborg, région où il couvre 25 % des besoins en énergie primaire[s 3]

La consommation de 9,5 TWh en 2014 se répartissait en :

- 2,4 TWh pour la production combinée d'électricité et de chaleur (cogénération), en forte baisse depuis le pic de 9,8 TWh atteint en 2010,

- 3,6 TWh pour l'industrie,

- 1,7 TWh pour le secteur résidentiel/tertiaire,

- 0,6 TWh pour le transport (GNV),

- 1,2 TWh pour les usages non énergétiques (chimie)[s 1].

Pétrole

La Suède a diminué sa consommation de produits pétroliers de 42 % en 31 ans : 92 TWh en 2014 contre 159 TWh en 1983[s 4]. Elle n'a pas de production propre de pétrole ; en 2014, elle a importé 18,7 Mt de pétrole brut, provenant pour près d'un tiers des champs de la mer du Nord (6,0 Mt) : Norvège, Danemark et Royaume-Uni, pour 8,5 Mt de Russie, et pour 3,3 Mt de pays de l'OPEP[s 5].

Une grande part de ce pétrole n'entre en Suède que pour être raffiné avant d'être réexporté sous forme de produits pétroliers, comme c'est le cas depuis plus de 30 ans ; ainsi, en 2020, le pays a importé 828 PJ de brut et 334 PJ de produits pétroliers, mais a réexporté 79 PJ de brut et 444 PJ de produits pétroliers, soit 45 % des importations de pétrole et produits pétroliers ; cette proportion était déjà de 36 % en 1990[1].

La Suède utilise les produits pétroliers essentiellement pour les transports : sa consommation de 92 TWh en 2014 leur est consacrée à 77 % (10 % à l'industrie, 8 % au secteur agriculture-sylviculture-pêche)[s 4] ; elle se répartissait en :

- 47 TWh de diesel,

- 31 TWh d'essence,

- 4 TWh de GPL,

- 4 TWh de fioul lourd,

- 4 TWh de fioul domestique[s 6].

Récapitulation des ressources d'énergie primaire

La consommation d'énergie primaire par habitant atteignait 199,7 GJ en 2019, soit 2,5 fois la moyenne mondiale (79,1 GJ) ; elle était supérieure de 33 % à celle de la France (150,5 GJ) et de 35 % à celle de l'Allemagne (148,3 GJ)[2].

Voici l'évolution de l'approvisionnement en énergies primaires destinées à la consommation intérieure suédoise :

| Source | 1990 | % | 2000 | % | 2010 | % | 2015 | 2020 | % 2020 | var. 2020/1990 |

| Charbon | 123,8 | 6,3 | 102,5 | 5,1 | 104,3 | 4,9 | 88,6 | 66,0 | 3,5 % | -47 % |

| Pétrole | 598,8 | 30,3 | 568,1 | 28,5 | 582,7 | 27,3 | 370,3 | 416,4 | 21,9 % | -30 % |

| Gaz naturel | 24,2 | 1,2 | 32,5 | 1,6 | 61,4 | 2,9 | 30,3 | 52,5 | 2,8 % | +117 % |

| Total fossiles | 746,7 | 37,8 | 703,1 | 35,2 | 748,4 | 35,0 | 489,2 | 534,9 | 28,2 % | -28 % |

| Nucléaire | 743,8 | 37,6 | 625,3 | 31,3 | 630,9 | 29,5 | 614,7 | 533,6 | 28,1 % | -28 % |

| Hydraulique | 261,0 | 13,2 | 282,9 | 14,2 | 239,0 | 11,2 | 271,1 | 258,3 | 13,6 % | -1 % |

| Biomasse-déchets | 230,6 | 11,7 | 346,0 | 17,3 | 470,9 | 22,0 | 493,4 | 527,6 | 27,8 % | +129 % |

| Éolien, solaire, géoth. | 0,2 | ns | 7,8 | 0,4 | 29,4 | 1,4 | 79,6 | 124,9 | 6,6 % | x806 |

| Chaleur | 0 | 15,0 | 0,7 | 11,3 | 0,5 | 10,5 | 8,5 | 0,4 % | ns | |

| Total EnR | 491,7 | 24,9 | 651,6 | 32,6 | 750,6 | 35,1 | 854,6 | 919,3 | 48,4 % | +87 % |

| Solde[n 2] éch.élec. | -6,4 | -0,3 | 16,8 | 0,8 | 7,5 | 0,4 | -81,4 | -90,0 | -4,7 % | ns |

| Total | 1 976,0 | 100 | 1 996,9 | 100 | 2 137,3 | 100 | 1 877,1 | 1 897,8 | 100 % | -4 % |

| Source des données : Agence internationale de l'énergie[1]. | ||||||||||

NB : Les conventions utilisées par l'AIE ont pour effet de minorer la part des énergies renouvelables électriques dans la production et la consommation d'énergie primaire. Ainsi, l'hydroélectricité ne représente que 48 % du nucléaire en énergie primaire, alors qu'elle en représente 147 % au niveau de la production d'électricité (71 806 GWh contre 48 916 GWh)[1] ; en reventilant les productions d'électricité et de chaleur entre leurs sources primaires, on trouve une répartition des consommations finales en 34 % pour les énergies fossiles, 10 % pour le nucléaire et 56 % pour les énergies renouvelables : biomasse-déchets 32 %, hydroélectricité 15 %, éolien, solaire et chaleur récupérée 9 %.

Électricité

Production d'électricité

La Suède se distingue dans plusieurs secteurs de la production d'électricité décarbonée : en 2018, elle se classait au 11e rang mondial pour sa production hydroélectrique[16], au 9e rang mondial pour sa production d'électricité nucléaire (2,4 % du total mondial), au 3e rang (parmi les 10 principaux producteurs) pour la part du nucléaire dans sa production d'électricité (39,3 %)[2] et au 10e rang mondial pour sa production d'électricité éolienne (1,7 % du total mondial)[1].

En 2018, la production brute d'électricité de la Suède s'est élevée à 163,38 TWh, en baisse de 0,5 % à cause de la baisse de la production hydroélectrique (-4,5 % du fait de la faiblesse des précipitations) et de la baisse de la production éolienne (-5,6 % du fait de mauvaises conditions de vent) ; la production électrique totale avait établi son record en 2012 à 166,3 TWh. Cette production s'est répartie en 2018 en 57,7 % d'énergies renouvelables (hydroélectricité : 38 %, éolien : 10,2 %, cogénération[n 3] : 9,3 %, solaire : 0,2 %), 42 % de nucléaire et 2 % de combustibles fossiles ou autres brûlés dans les centrales de cogénération, alors qu'en 1970, l'hydroélectricité représentait 69 % du total et les centrales thermiques au fioul 21 %[14]. Les centrales de cogénération utilisent 81 % de biomasse et déchets, 7 % de combustibles fossiles, 7 % de gaz de haut-fourneau et 6 % d'autres combustibles[17].

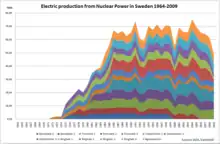

Le graphique ci-contre met en évidence la remarquable stabilité de la demande d'électricité depuis 1987, en dehors des fluctuations dues aux variations de températures ; la prédominance du duo nucléaire-hydroélectricité ; la croissance de la cogénération et plus récemment de l'éolien.

| Source | 1990 | % | 2000 | % | 2010 | % | 2015 | 2020 | % 2020 | var. 2020/1990 |

| Charbon | 1 589 | 1,1 | 2 536 | 1,7 | 2 675 | 1,8 | 1 261 | 1 783 | 1,1 % | +12 % |

| Pétrole | 1 301 | 0,9 | 1 533 | 1,1 | 1 774 | 1,2 | 252 | 337 | 0,2 % | -74 % |

| Gaz naturel | 395 | 0,3 | 462 | 0,3 | 2 877 | 1,9 | 425 | 108 | 0,1 % | -73 % |

| Total fossiles | 3 285 | 2,2 | 4 531 | 3,1 | 7 326 | 4,9 | 1 938 | 2 228 | 1,4 % | -32 % |

| Nucléaire | 68 185 | 46,5 | 57 316 | 39,5 | 57 828 | 38,9 | 56 348 | 48 916 | 30,1 % | -28 % |

| Hydraulique | 73 033 | 49,8 | 78 619 | 54,1 | 66 501 | 44,8 | 75 439 | 71 806 | 44,2 % | -2 % |

| Biomasse | 1 902 | 1,3 | 4 002 | 2,8 | 10 476 | 7,1 | 9 016 | 7 670 | 4,7 % | +303 % |

| Déchets renouv. | 41 | 0,03 | 96 | 0,07 | 1 716 | 1,2 | 1 749 | 1 767 | 1,1 % | +4210 % |

| Éolien | 6 | 457 | 0,3 | 3 502 | 2,4 | 16 322 | 27 526 | 16,9 % | x4588 | |

| Solaire | 0 | 1 | 9 | 0,006 | 97 | 1 035 | 0,6 % | ns | ||

| Total EnR | 74 982 | 51,2 | 83 175 | 57,2 | 82 204 | 55,3 | 102 620 | 109 804 | 67,5 % | +46 % |

| Déchets non renouv. | 62 | 0,04 | 244 | 0,2 | 1 205 | 0,8 | 1 203 | 1 670 | 1,0 % | +2594 % |

| Total | 146 514 | 100 | 145 266 | 100 | 148 548 | 100 | 162 112 | 162 618 | 100 % | +11 % |

| Source des données : Agence internationale de l'énergie[15]. | ||||||||||

La puissance installée des centrales suédoise atteignait 39 549 MW en décembre 2014, dont 41 % de centrales hydroélectriques, 24 % de centrales nucléaires, 21 % d'autres centrales thermiques (cogénération : 13 % ; turbines à gaz : 4 %, autres : 4 %) et 14 % d'éoliennes[s 7].

La propriété du parc électrique suédois se répartit entre l'État pour 38 % (Vattenfall, Svenska kraftnät), des compagnies étrangères pour 38 %, des municipalités pour 13 % et pour 11 % d'autres entités[18].

Le record de demande de l'histoire électrique suédoise a été atteint en janvier 2001 à 27 000 MW[e 1].

Énergie solaire

La production photovoltaïque de la Suède atteignait 1 507 GWh en 2021, soit 0,9 % de la production d'électricité du pays, contre 1 051 GWh en 2020, en progression de 43 %[19].

Selon EurObserv'ER, la Suède a produit 1 963 GWh en 2022, en progression de 75 %, se classant au 15e rang des producteurs photovoltaïques de l'Union européenne (UE) avec 1,0 % de la production de l'UE, loin derrière l'Allemagne (29,6 %), l'Espagne (14,4 %), l'Italie (13,7 %), la France (10,0 %), les Pays-Bas (8,6 %) et la Pologne (3,9 %)[20].

L'Agence internationale de l'énergie estime la pénétration théorique du solaire photovoltaïque suédois à 1,9 % de la production totale d'électricité du pays fin 2022 (moyenne mondiale : 6,2 % ; moyenne de l'UE : 8,7 %) ; cette estimation est basée sur la puissance installée au 31/12/2022, donc supérieure à la production réelle de l'année. La Suède est au 31e rang mondial, loin derrière l'Espagne, au 1er rang avec 19,1 %, la Grèce (17,5 %) et les Pays-Bas (15,9 %) ; l'Allemagne (12,4 %) est au 7e rang et la France (4,6 %) au 24e rang[21].

En 2022, la Suède a installé 804 MWc, au 12e rang européen, loin derrière l'Allemagne (7 304 MWc), la Pologne (4 774 MWc), les Pays-Bas (3 938 MWc), l'Espagne (3 480 MWc), l'Italie (2 490 MWc) et la France (2 385 MWc). La puissance installée du parc photovoltaïque suédois atteint 2 404 MWc, en progression de 50 % en un an, au 14e rang européen, loin derrière l'Allemagne (67 399 MWc), l'Italie (25 060 MWc), les Pays-Bas (18 849 MWc), l'Espagne (17 195 MWc) et la France (17 169 MWc). La puissance installée par habitant en Suède atteignait 230 Wc fin 2022, inférieure de 47 % à la moyenne de l'Union européenne (437,4 Wc) et au 20e rang européen, loin derrière les Pays-Bas (1 071,5 Wc), l'Allemagne (809,7 Wc) et la Belgique (558,6 Wc)[20].

Premiers réacteurs

Le programme nucléaire de la Suède commença en 1946 par la création d'une commission atomique[22] et la fondation l'année suivante de AB Atomenergi (qui deviendra Studsvik), ayant pour but de développer l'énergie nucléaire dans le pays[23]. Le premier réacteur nucléaire en Suède, nommé R1, fut construit en 1954, dans une salle souterraine située sous le campus de Kungliga tekniska högskolan (KTH) à Stockholm[24]. Il s'agissait d'un réacteur expérimental construit par AB Atomenergi et exploité par KTH[23]. En 1956, le Riksdag adopte la première loi sur l'énergie nucléaire et crée une autorité de l'énergie nucléaire[25].

Plusieurs autres réacteurs expérimentaux furent construits, nommés R0, FR-0, R2 et R2-0. Le premier réacteur commercial fut la centrale nucléaire d'Ågesta dans la commune d'Huddinge près de Stockholm. Elle fut construite entre 1957 et 1962 par Vattenfall, ASEA et AB Atomenergi et mise en service en 1964[22]. La centrale produisait à la fois de l'électricité et de la chaleur pour le réseau de chaleur[22]. En 1968, la Suède signa le traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, abandonnant du même coup les développements que le pays avait effectués pour se munir de l'arme nucléaire[22].

Développements et doutes

Durant les années 1970, aidé par le choc pétrolier, le développement du nucléaire atteint son apogée en Suède, avec la construction des principaux réacteurs : Oskarshamn 1 (1972), Oskarshamn 2 (1974), Ringhals 2 (1975), Barsebäck 1 (1975), Ringhals 1 (1976) et Barsebäck 2 (1977)[25]. Cependant, en 1979, l'accident nucléaire de Three Mile Island vint mettre une fin à cette croissance. En 1980, un référendum fut organisé à propos de l'avenir du nucléaire en Suède, mais les trois possibilités soumises au vote prévoyaient tous un arrêt, plus ou moins rapide, du nucléaire[26]. Les deux premières solutions prévoyaient l'existence maximale de 12 réacteurs[27] avec une extinction progressive des réacteurs avec le développement de nouvelles énergies, tandis que la troisième demandait un arrêt des réacteurs dans les 10 ans[26]. Ce fut finalement la deuxième solution qui fut choisie, et les deux premières réunies rassemblaient plus de 50 % des votes[26].

Les réacteurs alors en construction furent achevés et de nouveaux furent construits : Forsmark 1 (1980), Ringhals 3 (1981), Forsmark 2 (1982), Ringhals 4 (1983), Oskarshamn 3 (1985) et Forsmark 3 (1985)[25], atteignant ainsi le nombre maximal de 12 réacteurs actifs. La catastrophe de Tchernobyl en 1986 remit la question du nucléaire sur le tapis et le gouvernement social-démocrate décida que deux réacteurs seraient arrêtés au plus tard en 1995 et 1997[25]. Ce fut les deux réacteurs de Barsebäck qui furent choisis, mais ils ne furent arrêtés qu'en 1999 et 2005[28].

Situation actuelle

En 2012, la production des 10 réacteurs nucléaires s'est élevée à 61 TWh, soit 30 % de la production électrique[e 2].

En 2009, le gouvernement de centre droit décida de lever le moratoire sur l'énergie nucléaire, poussé par une opinion publique plutôt favorable au nucléaire du fait des faibles émissions de gaz à effet de serre[29]. La décision fut adoptée au parlement en 2010 par une courte majorité[30]. Le texte autorise le remplacement des réacteurs actuels par des réacteurs plus modernes lorsque ceux-ci sont en fin de vie[30].

- Puissance installée et production des dix réacteurs nucléaires suédois en 2012[y 2].

| Centrale | Réacteur | Mise en service | Type | Puissance | Production 2012 | Taux dispon[n 4]. |

|---|---|---|---|---|---|---|

| Oskarshamn | Oskarshamn-1 | 1972 | REB | 473 MW | 0[n 5] | 0 % |

| Oskarshamn-2 | 1974 | REB | 638 MW | 4,0 TWh | 72,4 % | |

| Oskarshamn-3 | 1985 | REB | 1400 MW | 8,4 TWh | 70,0 % | |

| Ringhals | Ringhals-1 | 1976 | REB | 854 MW | 5,5 TWh | 72,5 % |

| Ringhals-2 | 1975 | REP | 865 MW | 3,6 TWh | 48,5 % | |

| Ringhals-3 | 1981 | REP | 1048 MW | 8,3 TWh | 91,2 % | |

| Ringhals-4 | 1983 | REP | 934 MW | 7,0 TWh | 85,2 % | |

| Forsmark | Forsmark-1 | 1980 | REB | 984 MW | 7,6 TWh | 88,4 % |

| Forsmark-2 | 1981 | REB | 996 MW | 7,5 TWh | 85,7 % | |

| Forsmark-3 | 1985 | REB | 1170 MW | 9,5 TWh | 93,1 % | |

| Totaux | 9363MW | 61,4 TWh | 75,2 % |

Le taux de disponibilité remonte d'année en année après avoir chuté de 83,3 % en 2007 à 64 % en 2009 ; il était à 70,1 % en 2010 et 72 % en 2011.

Accord politique sur l'avenir du nucléaire

Un accord politique annoncé le 10 juin 2016 entre les cinq principaux partis pour définir la politique énergétique du pays pour les trois décennies à venir, renonce au démantèlement des trois centrales existantes, qui fournissent environ 35 % de l'électricité produite en Suède. Aucune date n'est fixée pour leur fermeture, et de plus il sera possible de bâtir un maximum de dix réacteurs sur les sites des centrales existantes, mais sans aucun soutien de l'État au nucléaire, sous la forme de subventions directes ou indirectes. Les propriétaires de centrales ont néanmoins obtenu la suppression, d'ici à 2019, d'une taxe spéciale sur le nucléaire, mesure qu'ils exigeaient sous peine de fermeture dans les années à venir. Ils maintiendront probablement leur décision récente de fermer deux des trois réacteurs d'Oskarshamn et deux des quatre de Ringhals. Au-delà de 2020 ne devraient fonctionner que les six réacteurs les plus puissants. L'accord se présente comme une feuille de route en vue d'une transition contrôlée vers le tout renouvelable : l'objectif est 100 % de production électrique renouvelable en 2040[31].

Le 30 janvier 2022, le gouvernement suédois décide d'approuver la solution de stockage définitif des déchets nucléaires proposée par la Société suédoise de gestion du combustible et des déchets nucléaires (SKB). Douze mille tonnes de déchets hautement radioactifs seront confinées dans des capsules en cuivre qui, protégées par de l'argile, seront enfouies dans la roche à 500 mètres de profondeur, près de la centrale de Forsmark, à environ 100 km au nord de Stockholm, le long de la Baltique. La Finlande a déjà adopté la technologie suédoise pour commencer à construire son site de stockage final, le premier au monde, près de la centrale d'Olkiluoto[32].

Relance du nucléaire

Le 14 octobre 2022, les trois partis de la droite suédoise d'accord pour former un nouveau gouvernement annoncent leur intention de relancer la construction de nouveaux réacteurs nucléaires dans le pays. Vattenfall avait annoncé en juin 2022 de nouveaux investissements dans des technologies de réacteurs innovants SMR[33]. Le programme du gouvernement indique que Vattenfall doit « immédiatement planifier la construction de nouveaux réacteurs » pour répondre à des besoins en électricité qui devraient doubler d'ici 2045[34]. Le gouvernement envisage d'accorder des garanties de crédit gouvernementales de 40 milliards € pour l’investissement dans l’énergie nucléaire. Il entend également lancer une enquête afin de savoir s’il est possible de redémarrer les réacteurs Ringhals 1 et 2, arrêtés en 2019 et 2020[35].

Centrales thermiques fossiles et à bioénergies

En 2012, les centrales à combustion ont produit 15,5 TWh d'électricité, soit 10 % de l'électricité produite dans le pays, dont 8,9 TWh pour les centrales à cogénération et 6,2 TWh pour les centrales des industriels[e 2]. La biomasse et les déchets sont les principaux combustibles avec 15,9 TWh, tandis que le pétrole, le charbon et le gaz ne représentaient que 3,3 TWh, servant principalement de capacité de réserve[e 3]. Les produits de l'industrie forestière représentent la majeure partie de la biomasse utilisée pour la production électrique. Ainsi, en 2011, la combustion de plaquettes forestières, granulés de bois et sciure ont produit 5,9 TWh d'électricité et la combustion de la liqueur noire en a produit 3,3 TWh ; les déchets municipaux ont apporté 1,6 TWh[EH 1].

Réseau électrique

En Suède, la gestion du réseau électrique est assurée par Svenska Kraftnät[36], une entreprise publique séparée de Vattenfall en 1992[37]. En plus de la gestion des principales lignes à haute tension, elle est chargée d'assurer l'équilibre production-consommation[36].

Lignes électriques

Le réseau de transport et distribution électrique du pays totalise 552 000 km fin 2013, dont 352 000 km de câbles souterrains[18] ; il est organisé en trois niveaux :

- le réseau national, constitué de 16 000 km de lignes à haute tension (220 kV et 400 kV), géré par Svenska Kraftnät ;

- le réseau régional, constitué d'environ 30 000 km de lignes, principalement contrôlé par Vattenfall, E.ON et Fortum ;

- le réseau local, constitué de 479 000 km de lignes, contrôlé par les principales entreprises énergétiques et les autorités locales ; il se subdivise en :

- réseau à moyenne tension (généralement 10 à 20 kV) : 87 000 km de lignes aériennes et 109 000 km de câbles souterrains ;

- réseau à basse tension (400/230 V) : 310 000 km, dont 68 000 km de lignes aériennes et 242 000 km de câbles souterrains.

Environ 5,3 millions de consommateurs d'électricité sont raccordés au réseau basse tension et 6 500 aux réseaux moyenne et haute tension.

La première ligne électrique 380 kV fut d'ailleurs installée en Suède[38]. Longue de 1 000 km, elle fut construite en 1952 pour relier la centrale de Harsprånget à Hallsberg, la centrale étant loin des principaux consommateurs d'énergie[39].

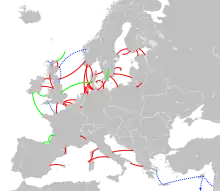

Le pays fut aussi le pionnier du développement des câbles HVDC, créant le premier exemplaire commercial pour relier l'île de Gotland au reste du pays[40]. Ce système a permis de créer plusieurs liens sous-marins entre la Suède et les pays environnants (par exemple le Danemark avec le Konti-Skan, l'Allemagne avec le Baltic Cable, la Pologne avec le SwePol et la Finlande avec le Fenno-Skan)[41]. Ces liaisons, ajoutées aux liaisons terrestres avec la Norvège en particulier, totalisent une puissance de transmission de 9 685 MW depuis la Suède vers les pays voisins et 9 725 MW dans l'autre sens fin 2013[18].

Le nouveau câble sous-marin NordBalt vers la Lituanie devait être mis en service fin 2015 ou début 2016[s 8]. La phase de tests s'est terminée début 2016[42]. Svenska kraftnät a demandé l'autorisation de construire un nouveau câble vers l'île de Gotland, afin de rendre possible l'expansion de la production éolienne sur cette île ; par contre, le projet d'accroître la capacité d'échange avec la Norvège a été abandonné[s 8].

Équilibre production-consommation

L'électricité présente sur un réseau ne se stocke pas, ainsi, les volumes de production et de consommation doivent se correspondre. Il est donc nécessaire d'adapter la production à la demande des consommateurs. Cette demande varie d'une période à l'autre de l'année et d'un moment à l'autre de la journée.

Régulation au niveau national

La production et la consommation d'électricité en Suède sont très dépendantes du climat. Avec près de la moitié de la production électrique assurée par l'hydroélectricité, la production énergétique du pays dépend fortement de la quantité de précipitations, en particulier au nord du pays, où se concentrent 82 % de la puissance installée[y 3]. Ces rivières ont un régime nival, c'est-à-dire un débit maximal au printemps (vårfloden : les crues de printemps) et un débit minimal en hiver[y 4]. Au contraire, du fait des besoins en chauffage et éclairage, la consommation électrique est maximale en hiver[y 5]. Ceci est partiellement compensé par le fait que les barrages peuvent stocker une grande quantité d'eau : le barrage se remplit durant le printemps, puis est vidé au cours de l'hiver, reproduisant ainsi la tendance de la consommation[y 4]. Cette régulation se fait aussi à plus court terme pour faire face instantanément aux variations de la consommation.

L'énergie éolienne en Suède présente l'avantage de produire plus en automne et hiver, suivant ainsi globalement les variations saisonnières de la consommation. Le problème de cette source est plutôt ses variations à court terme, la disponibilité pouvant osciller entre 0 et 100 %[y 6]. Cette forme d'énergie doit donc être couplée à des centrales à démarrage rapide, telles que les centrales à combustion ou les centrales hydroélectriques.

Les centrales nucléaires ont une production constante et ne peuvent être arrêtées ou démarrées rapidement pour s'adapter à la demande. Cependant, les travaux de rénovation entraînant l'arrêt de la centrale sont principalement effectués en été. Les centrales à combustion, majoritairement à cogénération, sont principalement utilisées en hiver[y 6].

Après la déréglementation du marché de l'électricité en 1996, les centrales à condensation, qui n'étaient utilisées que rarement, furent abandonnées, diminuant ainsi les possibilités de faire face aux pics de consommation[s 9]. En 2003, une loi fut votée, imposant une capacité de réserve, et Svenska Kraftnät fut chargée des négociations avec les entreprises du secteur énergétique, aboutissant à une capacité de réserve de 2 GW[EM 1].

Importation et Exportation

Le marché de l'électricité en Suède est fortement intégré au marché nordique via sa participation à Nord Pool (géré par NASDAQ OMX Commodities Europe). Ainsi, les 334 TWh échangé sur Nord Pool en 2012 équivalaient à 77 % de l'électricité utilisée dans les pays nordiques[e 4]. L'entreprise Nord Pool ASA a été créée en 1996, lorsque la Norvège et la Suède décidèrent d'établir un marché commun de l'électricité[43]. Elle était alors détenue par Statnett et Svenska Kraftnät. Ce marché s'est alors étendu entre autres à la Finlande et au Danemark[43].

Les échanges entre la Suède et les pays voisins varient fortement d'une année à l'autre et à l'intérieur de l'année en fonction des conditions hydrologiques, de la disponibilité des centrales nucléaires, des capacités de transport, du vent, de la température, de la conjoncture économique et autres facteurs influant sur les prix de marché ; le solde a été exportateur de 15,6 TWh en 2014, ce qui représente le second record après celui de 2012 : 19,6 TWh, mais le solde est parfois importateur, jusqu'à 12,8 TWh en 2003[s 10]. En 2013, le solde a été exportateur de 10 TWh : 25,1 TWh d'exportations et 15,1 TWh d'importations[18].

| GWh | 2010[EH 2] | 2016[44] | 2017[45] | ||||||

| Pays | Import | Export | Solde | Import | Export | Solde | Import | Export | Solde |

| 2 884 | 6 706 | -3 822 | 10 245 | 3 484 | 6 761 | 9 927 | 3 277 | 6 650 | |

| 4 563 | 1 910 | 2 652 | 346 | 15 713 | -15 367 | 412 | 15 622 | -15 210 | |

| 4 704 | 2 465 | 2 238 | 5 319 | 3 075 | 2 244 | 2 954 | 5 769 | -2 815 | |

| 2 288 | 1 011 | 1 276 | 838 | 1 489 | -651 | 273 | 2 147 | -1 874 | |

| 494 | 760 | -266 | 175 | 2 762 | -2 587 | 151 | 3 125 | -2 974 | |

| 122 | 2 557 | -2 435 | 114 | 3 042 | -2 928 | ||||

| Total | 14 932 | 12 853 | 2 079 | 17 045 | 29 080 | -12 035 | 13 831 | 32 982 | -19 151 |

| soldes : + = importateur ; - = exportateur | |||||||||

Consommation d'électricité

La consommation d'électricité du pays atteignait 12 787 kWh par habitant en 2019, soit 3,9 fois la moyenne mondiale (3 265 kWh/hab), 82 % au-dessus de celle de la France (7 043 kWh/hab) et 94 % au-dessus du niveau allemand (6 606 kWh/hab)[2].

En 2012, la consommation électrique totale du pays, incluant les pertes, était de 142,4 TWh, en progression de 1,5 % comparée à la consommation de 140,3 TWh en 2011 ; mais après correction de l'effet des variations de température (qui influent sur les consommations de chauffage électrique : plus de 30 TWh), la consommation ajustée est de 143,4 TWh contre 143,5 TWh en 2010[y 7]. Sur cette consommation totale, en réalité, 11 TWh correspondent à des pertes de transport[y 8].

La répartition par secteur de la consommation finale nette d'électricité a évolué comme suit :

| Secteur | 1990 | % | 2000 | % | 2010 | % | 2015 | 2020 | % 2020 | var. 2020/1990 |

| Industrie | 53 955 | 44,8 | 56 938 | 44,2 | 54 386 | 41,4 | 50 281 | 47 625 | 39,2 % | -12 % |

| Transport | 2 474 | 2,1 | 3 194 | 2,5 | 2 404 | 1,8 | 2 595 | 2 564 | 2,1 % | +4 % |

| Résidentiel | 38 095 | 31,7 | 42 020 | 32,6 | 45 982 | 35,0 | 42 987 | 43 290 | 35,6 % | +14 % |

| Tertiaire | 24 361 | 20,2 | 25 383 | 19,7 | 27 187 | 20,7 | 27 736 | 27 103 | 22,3 % | +11 % |

| Agriculture | 1 462 | 1,2 | 1 190 | 0,9 | 1 258 | 1,0 | 1 260 | 1 011 | 0,8 % | -31 % |

| Total | 120 347 | 100 | 128 725 | 100 | 131 217 | 100 | 121 593 | 127 562 | 100 % | +1 % |

| Source des données : Agence internationale de l'énergie[15]. | ||||||||||

Industrie

L'industrie est la principale consommatrice d'énergie du pays : 52,5 TWh en 2012, soit 40 % de l'utilisation totale d'électricité (pertes exclues)[y 9]. L'industrie papetière suédoise est de loin la principale consommatrice avec 21,5 TWh, soit 41 % de la consommation électrique de l'industriel[y 9]. L'étape consommant le plus d'électricité est le défibrage permettant la production de pâte mécanique[EM 2], qui représente environ 30 % de la pâte à papier totale produite[46]. Cependant, grâce au développement de nouvelles techniques, en particulier dans la production d'énergie à partir de la liqueur noire, l'industrie papetière espère devenir un terme un producteur net d'électricité[46].

Les principaux autres secteurs industriels fortement consommateurs d'électricité en Suède sont, en 2012, l'industrie métallurgique (7,4 TWh), l'industrie chimique (7,1 TWh) et l'industrie mécanique (6,0 TWh)[y 9].

Services et ménages

Le secteur résidentiel (ménages) est le deuxième plus grand consommateur d'électricité avec près de 44 TWh en 2012, dépassant de peu le secteur des services (bureaux, commerces, écoles et hôpitaux, etc) qui a consommé environ 35 TWh[y 10]. Ces deux secteurs ont connu une augmentation très prononcée de leur consommation électrique, multipliée par près de 4 entre 1970 et 2012, croissance qui s'est fortement ralentie à partir de 1985 pour les ménages et 1990 pour les services[y 10]. Ceci est lié à l'augmentation des consommations des bâtiments en termes d'éclairage, de ventilation, équipements électroniques et aussi en grande partie à la croissance du chauffage électrique dans les maisons individuelles, surtout entre 1965 et 1980, ainsi qu'à la production électrique d'eau chaude de 1980 à 1986 ; la part du chauffage électrique est estimée à 30 % des ménages (surtout dans les maisons individuelles) et 20 % des bâtiments (et 9 % comme seule source de chauffage). Cette augmentation s'est ralentie ces dernières années, en partie grâce au développement d'appareils moins consommateurs en énergie et surtout des pompes à chaleur[y 11]. La consommation du chauffage électrique a culminé à 29 TWh en 1990 (contre 4,7 TWh en 1970), puis a décru peu à peu jusqu'à 17,4 TWh en 2009 ; elle remonte depuis : 20,6 TWh en 2012[e 5]. Dans les bâtiments résidentiels, hors chauffage, 25 % de l'électricité est utilisée pour l'éclairage, 20 % pour les réfrigérateurs et congélateurs, 10 % pour la cuisine, 6 % pour les lave-linges, 6 % pour les lave-vaisselles et 19 % pour les appareils électroniques[y 11], tandis que pour les bâtiments non-résidentiels, la proportion varie en fonction du type d'établissement, mais l'éclairage et la ventilation comptent en moyenne pour un quart chacun[EM 3]. Des études montrent qu'il existe un important potentiel d'économie d'énergie dans ces bâtiments, de l'ordre de 30 %[EM 3].

Chauffage et climatisation

La Suède est très étirée et donc son climat est très variable selon la latitude. Ainsi, alors que la température annuelle moyenne au sud du pays est supérieure à 8 °C, elle est négative dans le nord, en particulier près des reliefs autour de la frontière norvégienne[47]. Cependant, même dans ses latitudes les plus méridionales, les hivers sont relativement froids, avec par exemple une température moyenne en février négative dans l'ensemble du pays[48], ce qui implique un important besoin en chauffage. En 2010, le chauffage des logements et des bâtiments commerciaux a représenté une consommation énergétique de 85 TWh. De ce total, 42 % correspondent au chauffage et à la production d'eau chaude des maisons individuelles, 32 % à ceux des immeubles d'appartements et le reste (26 %) au chauffage des bâtiments de bureaux et commerces[49].

Le mix énergétique pour le chauffage est quasiment décarboné, avec un taux d’émission de CO2 très bas (0,3 kgCO2/m2 par logement) : seule la Norvège voisine parvient à un niveau de performance comparable en Europe[50] - [51].

Réseaux de chaleur

Histoire

Le premier réseau de chaleur en Suède fut construit dans la ville de Karlstad en 1948[SF 1]. À cette époque, il devenait clair que la production hydroélectrique approchait son maximum et que les centrales à cogénération devenaient une bonne alternative[SF 1]. Les réseaux de chaleur commencèrent alors à se développer dans les années 1950[s 11], en grande partie aidés par la construction d'un grand nombre de logements à cette époque, en particulier le programme million[EM 4]. Initialement, les réseaux couvraient un faible nombre de bâtiments, mais ces réseaux ont été ensuite reliés pour créer de véritables réseaux de chaleur[EM 4]. Jusqu'en 1970, ces réseaux étaient quasi exclusivement alimentés par du pétrole, mais les chocs pétroliers ont amené un début de diversification des sources[EM 5]. Ceci constitua aussi une raison pour le développement des réseaux de chaleurs, plus flexibles sur la source énergétique que les chauffages individuels[EM 4]. L'arrivée du nucléaire dans les années 1970 et 1980 a changé le type d'installations, la cogénération devenant moins nécessaire, et les réseaux de chaleur étaient donc alimentés principalement par des centrales à chaleur pure[SF 1]. De plus, du fait de l'abondance en électricité, une partie de ces centrales à chaleur étaient alimentées par l'électricité et les réseaux de chaleur ont donc commencé à consommer plus d'électricité qu'ils n'en produisaient[EM 4]. Dans les années 1990 et 2000, du fait de l'augmentation des prix de l'électricité[SF 1] et des régimes de taxe favorisant les centrales à cogénération, ces dernières ont repris leur développement[EM 4].

Production de chaleur

source données : Agence Suédoise de l'Énergie[e 6]

En 2012, 65 TWh d'énergie calorifique ont été produits pour alimenter les réseaux de chaleur[e 6]. En 2014, environ 40 % de cette énergie était produite dans des centrales à cogénération et contre 30 % en 2003, grâce à l'encouragement apporté par le système des certificats pour l'électricité renouvelable[s 11]. Ce type de centrale offre un meilleur rendement énergétique et est donc plus avantageux d'un point de vue écologique[52].

En 2016, la production de chaleur (vapeur et eau chaude) pour les réseaux de chaleur s'est élevée à 184 175 TJ, dont 49 % à partir de bois, 29,3 % de déchets urbains, 0,2 % de biogaz et 21,5 % de combustibles divers, pour la plupart fossiles (fioul : 2,7 %, charbon : 1,9 %, tourbe : 2,1 %, gaz naturel : 4,7 %, gaz de haut fourneau : 1,8 %, etc)[53].

| Source | 1990 | % | 2000 | % | 2010 | % | 2015 | 2020 | % 2020 | var. 2020/1990 |

| Charbon | 34 901 | 44,7 | 15 461 | 9,4 | 19 977 | 8,3 | 12 973 | 5 210 | 2,6 % | -85 % |

| Pétrole | 12 372 | 15,8 | 9 902 | 6,0 | 14 975 | 6,2 | 2 550 | 1 776 | 0,9 % | -86 % |

| Gaz naturel | 6 327 | 8,1 | 7 800 | 4,8 | 18 791 | 7,8 | 5 752 | 1 452 | 0,7 % | -77 % |

| Total fossiles | 53 600 | 68,6 | 33 163 | 20,2 | 53 743 | 22,3 | 21 275 | 8 438 | 4,2 % | -84 % |

| Déchets municipaux renouv. | 4 979 | 6,4 | 6 663 | 4,1 | 19 905 | 8,3 | 26 499 | 30 268 | 15,0 % | +508 % |

| Biomasse solide | 11 986 | 15,3 | 72 330 | 44,2 | 109 500 | 45,5 | 97 063 | 95 008 | 47,0 % | +693 % |

| Biogaz | 0 | 1 042 | 0,6 | 731 | 0,3 | 274 | 303 | 0,1 % | ns | |

| Biomasse liquide | 0 | 0 | 6 400 | 2,7 | 1 768 | 1 442 | 0,7 % | ns | ||

| Autres[n 6] | 0 | 40 100 | 24,5 | 36 478 | 15,2 | 38 412 | 37 638 | 18,6 % | ns | |

| Total EnR | 16 965 | 21,7 | 120 135 | 73,3 | 173 014 | 71,9 | 164 016 | 164 659 | 81,5 % | +871 % |

| Déchets municipaux non renouv. | 7 569 | 9,7 | 9 996 | 6,1 | 13 286 | 5,5 | 17 667 | 27 939 | 13,8 % | +269 % |

| Déchets industriels | 0 | 508 | 0,3 | 868 | 0,4 | 510 | 981 | 0,5 % | ns | |

| Total | 78 134 | 100 | 163 802 | 100 | 240 570 | 100 | 203 468 | 202 017 | 100 % | +159 % |

| Source des données : Agence internationale de l'énergie[15] - [54] | ||||||||||

Historiquement, le pétrole représentait la principale source d'énergie des réseaux de chaleurs, atteignant encore 90 % en 1980. Cependant, la situation a fortement changé par la suite : la biomasse est largement en tête, représentant 69 % des combustibles utilisés en 2012 (avec les déchets et la tourbe), les pompes à chaleur : 9 %, la récupération de chaleur : 7,5 %, soit une part totale de 86 % pour les énergies renouvelables (bien que la tourbe ne devrait pas être comptée dans les renouvelables) ; les combustibles fossiles ne contribuent plus que pour 14 % : charbon 4 %, pétrole 3 % et gaz naturel 6 %[e 6]. Au sein de la biomasse, ce sont principalement les dérivés de l'industrie du bois qui sont utilisés, atteignant près de 65 % de la part de la biomasse dans les réseaux de chaleur[EM 5]. Les déchets constituent aussi une part importante et croissante du fait des lois de 2002 et 2005 interdisant la mise en décharge. La part de l'électricité dans la production de chaleur pour les réseaux de chaleur a fortement baissé du fait de la quasi-disparition, au début des années 2000, des chaudières électriques apparues au début du programme nucléaire et aussi du recul des pompes à chaleur[s 12].

Réseau

Historiquement, toutes les centrales de production de chaleur ainsi que le réseau de distribution étaient la propriété d'entreprises, elles-mêmes détenues par les communes de Suède, et agissaient donc dans un cadre légal leur interdisant tout profit[SF 2]. Le marché fut dérèglementé en 1996, mais les réseaux de chaleur demandant de nombreuses et onéreuses infrastructures, les entreprises possédant ces réseaux ont un monopole naturel et sont donc soumises à un certain contrôle arbitré par un organisme au sein de l'agence suédoise de l'énergie[SF 2]. Une conséquence de la déréglementation a été que beaucoup de réseaux municipaux ont été vendus aux grandes entreprises du marché énergétique suédois, en particulier Vattenfall, Fortum et E.ON[SF 2].

En 2005, la Suède comptait 133 entreprises de réseaux de chaleur, opérant 344 réseaux, correspondant à une longueur totale de 14 700 km[SF 3]. Les principales sont Fortum, avec 15,6 % du marché suédois, ce qui s'explique par le fait qu'il couvre Stockholm, E.ON (10,9 %), possédant plusieurs réseaux importants, dont Malmö, et, enfin, Vattenfall (7,4 %), deservant en particulier Uppsala, et Göteborg Energi (7,3 %), desservant Göteborg[SF 3]. Malgré la déréglementation, la majorité des réseaux restent entre les mains des communes (74 % des réseaux et 66 % du marché)[SF 4].

Consommation de chaleur

| Secteur | 1990 | % | 2000 | % | 2010 | % | 2015 | 2020 | % 2020 | var. 2020/1990 |

| Industrie | 6 973 | 9,8 | 14 410 | 9,7 | 18 796 | 8,7 | 20 189 | 19 902 | 11,6 % | +185 % |

| Résidentiel | 43 694 | 61,2 | 87 109 | 58,6 | 135 389 | 62,9 | 103 507 | 102 179 | 59,3 % | +134 % |

| Tertiaire | 20 747 | 29,1 | 46 817 | 31,5 | 60 777 | 28,2 | 51 544 | 49 801 | 28,9 % | +140 % |

| Agriculture | 0 | 300 | 0,2 | 300 | 0,1 | 300 | 286 | 0,2 % | ns | |

| Total | 71 414 | 100 | 148 636 | 100 | 215 262 | 100 | 175 540 | 172 168 | 100 % | +141 % |

| Source des données : Agence internationale de l'énergie[15]. | ||||||||||

Les réseaux de chaleur fournissaient 58 % du chauffage en Suède en 2013[s 11], une part largement supérieure à celle de la France (environ 6 %) ou des autres pays d'Europe occidentale[55]. Ces réseaux alimentaient pour moitié les bâtiments résidentiels collectifs, pour 38 % les bâtiments non résidentiels (commerces, bureaux, industrie), et pour 12 % les maisons individuelles[s 11]. Le taux de pertes dans les réseaux s'élevait en 2013 à 11 % de l'énergie produite, ce qui représente une nette amélioration par rapport aux 17 % de pertes des années 1990, mais une détérioration par rapport au taux moyen de 10 % atteint sur la période 2000-2009[s 11].

Du fait des coûts de construction, ainsi que des pertes de transport, ce sont principalement les immeubles qui profitent de ce mode de chauffage. Ainsi, 93 % des immeubles d'appartements sont chauffés grâce à un réseau de chaleur, ainsi que 83 % des bâtiments commerciaux et seulement 12 % pour les maisons individuelles[49].

Historique et principe

Le premier réseau de froid suédois fut installé en 1992 à Västerås, et, 3 ans plus tard, un réseau similaire est installé à Stockholm[56]. Le principe est très similaire à celui du réseau de chaleur. Une centrale, souvent la même que celle utilisée pour produire de la chaleur, produit de l'eau froide, soit en la puisant directement dans un lac, soit grâce à une pompe à chaleur[57]. L'eau froide (autour de 6 °C) est ensuite acheminée vers le client grâce à un réseau de canalisation isolées, puis traverse un échangeur de chaleur situé chez le client de façon à alimenter en froid le système de climatisation du bâtiment[58]. Tout comme pour les réseaux de chaleur, le réseau de froid est bien plus efficace énergétiquement et donc plus écologique que des systèmes individuels[57].

Situation actuelle et potentiel

Bien que les besoins en climatisation soient bien moins importants en Suède que les besoins en chauffage, selon l'agence suédoise de l'énergie, entre 2 et 4 TWh d'énergie sont utilisés en Suède pour la climatisation[58]. La plupart des installations sont des installations individuelles, mais la part des réseaux de froid augmente. En 2014, la Suède comptait 35 entreprises de réseaux de froid (qui sont les mêmes que celles des réseaux de chaleur), pour une distribution totale de 1 013 GWh de froid (330 GWh en 2000) ; le réseau de froid a été étendu à 506 km en 2013[s 13]. Le réseau de Stockholm, géré par Fortum, fait partie des plus importants réseaux en Europe, permettant le refroidissement d'une surface de 7 000 000 m2 de commerces grâce à un réseau de 76 km de long[59].

Chauffage individuel

Le chauffage individuel est le principal moyen de chauffage des habitations individuelles. La principale particularité de la Suède à ce niveau est la très forte proportion de pompes à chaleur, qui représentent, en 2006, 32 % du chauffage de ces habitations[SF 5]. Cette forme de chauffage enregistre une très importante croissance, avec plus de 100 000 pompes vendues par an, principalement de types air-air et géothermique[SF 6]. La Suède est d'ailleurs parmi les leaders au monde en termes de pompes à chaleur géothermiques, devancée en 2004 uniquement par les États-Unis[60]. En dehors des pompes à chaleur, ce sont les chauffages électriques qui assurent la majeure partie du chauffage des maisons individuelles (31 %)[SF 5], mais les chauffages utilisant les granulés de bois sont en forte augmentation[SF 6].

Consommation finale d'énergie

De l'énergie primaire à l'énergie finale

À partir des sources d'énergie primaire produites localement ou importées (2 035 PJ ou 565 TWh en 2011, après déduction des exportations et des soutes et ajustement des stocks), l'industrie énergétique suédoise fabrique les produits énergétiques prêts à la consommation (produits pétroliers, électricité, chaleur) et les livre aux consommateurs ; au cours de ces transformations, les pertes de conversion et de transport ainsi que les consommations propres des entreprises énergétiques représentent 539 PJ, laissant 1 496 PJ pour la consommation finale ; après déduction des 103 PJ d'utilisation finaux non énergétiques (chimie, etc), il reste 1 393 PJ (387 TWh) d'énergie finale consommée par les utilisateurs finaux[B 2].

Consommation finale par source

source données : Agence Suédoise de l'Énergie[e 7]

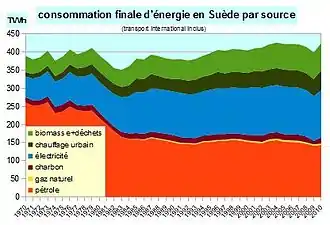

Le graphique ci-contre (qui inclut les consommations du transport international) montre[e 7] :

- l'absence de croissance de la consommation finale : +0,7 % en 42 ans ;

- la forte baisse de la consommation de produits pétroliers : -45 % ; cependant, cette baisse s'est réalisée pour l'essentiel de 1970 à 1983, puis s'est terminée en 1993, et depuis lors, la consommation n'a guère varié ;

- le caractère marginal du gaz naturel et du charbon ;

- la très forte progression de l'électricité : +128 % et du chauffage urbain : 350 % ; cependant, l'électricité stagne depuis 2000 et le chauffage urbain depuis 2003 ;

- la très forte croissance de la consommation de biomasse et déchets : +68 % ; cette progression serait encore accrue si on ventilait l'électricité et le chauffage urbain entre leurs sources primaires.

| Source | 1990 | % | 2000 | % | 2010 | % | 2015 | 2019 | % 2019 | var. 2019/1990 |

| Charbon | 45,0 | 3,3 | 32,2 | 2,2 | 35,5 | 2,4 | 30,9 | 29,3 | 2,2 % | -35 % |

| Produits pétroliers | 586,8 | 43,6 | 593,3 | 40,1 | 477,2 | 32,2 | 397,1 | 377,6 | 27,8 % | -36 % |

| Gaz naturel | 14,0 | 1,0 | 18,6 | 1,3 | 27,8 | 1,9 | 27,9 | 34,1 | 2,5 % | +143 % |

| Total fossiles | 645,8 | 48,0 | 644,1 | 43,6 | 540,5 | 37,1 | 455,9 | 441,0 | 32,4 % | -32 % |

| Biomasse-déchets | 194,1 | 14,4 | 221,4 | 15,0 | 227,4 | 15,6 | 269,4 | 288,0 | 21,2 % | +48 % |

| Solaire th., géoth. | 0,1 | 0,01 | 0,2 | 0,02 | 0,4 | 0,03 | 0,5 | 0,4 | 0,03 % | +235 % |

| Électricité | 433,2 | 32,2 | 463,4 | 31,4 | 472,4 | 32,4 | 449,5 | 448,4 | 33,0 % | +3 % |

| Chaleur | 71,4 | 5,3 | 148,6 | 10,1 | 215,3 | 14,8 | 175,5 | 181,2 | 13,3 % | +157 % |

| Total | 1 344,7 | 100 | 1 477,8 | 100 | 1 456,0 | 100 | 1 350,8 | 1 359,0 | 100 % | +1 % |

| Source des données : Agence internationale de l'énergie[1]. | ||||||||||

Selon Eurostat, la part de l'électricité dans la consommation finale d'énergie en 2018 est de 34,5 % en Suède contre 22,8 % en moyenne dans l'Union européenne, 27,1 % en France et 22 % en Allemagne[61]. La part des énergies renouvelables dans la consommation finale brute d'énergie en 2020 est de 60,1 % en Suède (1er rang européen), devant la Finlande (43,8 %), contre une moyenne de 22,1 % dans l'Union européenne à 27 (France : 19,1 %, Allemagne : 19,3 %)[62].

La part des énergies renouvelables dans la consommation d'énergie est très élevée et progresse rapidement :

| 2005 | 2010 | 2011 | 2012 | |

| Part EnR/consommation finale brute d'énergie | 41 % | 47 % | 49 % | 51 % |

| Part EnR dans le chauffage, froid, industrie | 52 % | 61 % | 62 % | 66 % |

| Part EnR dans l'électricité | 51 % | 56 % | 60 % | 60 % |

| Part EnR dans le transport | 4 % | 7 % | 9 % | 13 % |

Consommation finale par secteur d'usage

source données : Agence Suédoise de l'Énergie[49]

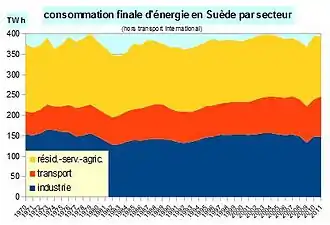

Le graphique ci-contre montre[49] :

- la quasi-stabilité (+5 %) de la consommation finale sur 40 ans ;

- la légère décroissance de l'industrie (-4 %) et des secteurs résidentiel-services-agriculture (-11 %) ;

- la forte progression du secteur du transport : +77 %.

La répartition par secteur de la consommation finale d'énergie a évolué comme suit :

| Filière | 1990 | % | 2000 | % | 2010 | % | 2015 | 2019 | % 2019 | var. 2019/1990 |

| Industrie | 496,4 | 36,9 | 572,6 | 38,7 | 498,8 | 34,3 | 467,3 | 463,7 | 34,1 % | -7 % |

| Transport | 289,4 | 21,5 | 309,5 | 20,9 | 311,7 | 21,4 | 303,2 | 294,3 | 21,7 % | +2 % |

| Résidentiel | 273,9 | 20,4 | 305,4 | 20,7 | 346,7 | 23,8 | 310,2 | 308,3 | 22,7 % | +13 % |

| Tertiaire | 167,6 | 12,5 | 184,1 | 12,5 | 181,2 | 12,4 | 168,3 | 168,5 | 12,4 % | +1 % |

| Agriculture | 34,0 | 2,5 | 29,8 | 2,0 | 26,6 | 1,8 | 25,6 | 26,5 | 1,9 % | -22 % |

| Pêche | 2,5 | 0,2 | 2,1 | 0,1 | 2,3 | 0,2 | 1,9 | 1,4 | 0,1 % | -44 % |

| Usages[n 7] non énerg. | 80,9 | 6,0 | 72,5 | 4,9 | 88,5 | 6,1 | 74,3 | 96,3 | 7,1 % | +19 % |

| Total | 1 344,7 | 100 | 1 477,8 | 100 | 1 456,0 | 100 | 1 350,8 | 1 359,0 | 100 % | +1 % |

| Source des données : Agence internationale de l'énergie[1]. | ||||||||||

Industrie

La consommation finale d'énergie de l'industrie en 2011[B 2] a été de 531 PJ. Sa répartition par source est : charbon et coke : 49 PJ, gaz naturel : 15,5 PJ, produits pétroliers : 59 PJ, biomasse : 195 PJ (37 %), électricité : 196 PJ (37 %), chaleur : 16 PJ. La forte part de la biomasse concerne presque uniquement les industries de la pâte à papier et du bois (4 195 tonnes et 364 tonnes sur 4 650 tonnes au total)[B 3].

Transport

En 2012, la consommation intérieure d'énergie du secteur des transports a été de 86,2 TWh[e 9], soit 23 % de l'énergie totale utilisée dans le pays[e 10], et celle des transports internationaux de 28,7 TWh (maritimes : 20,2 TWh, aériens : 8,6 TWh)[e 11]. La consommation intérieure d'énergie du secteur des transports a fortement augmenté (avec cependant un creux pendant les années 1990) jusqu'à atteindre un pic en 2007 à 94 TWh, puis a légèrement reflué depuis sous l'effet de la crise économique de 2008[e 10]. Les sources d'énergie utilisées pour le transport sont surtout les produits pétroliers : 88 %, dont diesel et fioul : 47 % et essence : 38 %, mais la part des agrocarburants progresse rapidement : 8 % en 2012 contre 0,7 % en 2002 et 4 % en 2007[e 9].

Le secteur des transports en Suède, comme dans la plupart des pays développés, est nettement dominé par le transport routier. Ainsi, en 2008, sur les 137 milliards de personnes-kilomètres, 87 % ont été effectués par route, tandis que le transport ferroviaire (incluant le tramway) représente 10 %, le transport aérien 2,6 % et le transport maritime 0,6 %[EM 6]. Le transport de marchandise est plus équilibré : sur les 100 milliards de tonnes-kilomètres, 92 milliards étaient des trajets longues distances effectués à 37,8 % sur les routes, 25,2 % par train et 36,9 % par bateaux[EM 7]. Cependant, la majorité de l'énergie consommée correspond au transport de personnes, le transport de marchandises représentant environ 30 %[TE 1].

En termes d'utilisation d'énergie, le transport routier étant en général moins efficace énergétiquement que le transport ferroviaire par exemple, sa part dans la consommation d'énergie du secteur est encore supérieure, à 93 % en 2009[TE 2].

Histoire

Le chemin de fer est arrivé en Suède relativement tardivement[63]. Il existait depuis la fin du XVIIIe siècle des liaisons sur rails en bois, tirés par des chevaux, tels que celle reliant une mine au port à Höganäs à partir de 1798[64]. Dans les années 1840, des voies de chemin de fer commencèrent à être construites, mais le cheval était toujours utilisé comme moyen de traction. Ainsi, en 1849 fut inaugurée la ligne de Frykstad, dans le Värmland, première ligne de passagers du pays[65]. La première locomotive à vapeur de Suède fut construite en 1852[63]. En 1856, la première ligne de chemin de fer d'État fut inaugurée entre Malmö et Lund[65], marquant ainsi le grand début du développement des chemins de fer suédois.

Assez rapidement, grâce à l'abondance de la houille blanche, la Suède commence à électrifier ses lignes. La première ligne électrifiée fut Djursholmsbanan, à Stockholm, en 1895[66], figurant ainsi parmi les premières au monde[67]. Ceci était principalement justifié par la volonté d'éviter les locomotives à vapeur en centre-ville de Stockholm[67]. Quelques autres lignes privées prirent alors l'exemple et s'électrifièrent. Cependant, la première électrification d'une ligne majeure fut l'électrification de la ligne Malmbanan, dans l'extrême nord du pays, assurant le transport du minerai de fer des mines de Kiruna vers les ports de Luleå du côté suédois et de Narvik du côté norvégien, ce dernier ayant l'avantage d'être libre de glace toute l'année[68]. Afin d'approvisionner cette ligne, Vattenfall construisit la centrale hydroélectrique de Porjus à partir de 1911, dans un lieu auparavant désert, à 50 km de la ville la plus proche[69]. La ligne fut ensuite électrifiée entre 1915 et 1922[68]. Ceci permit d'utiliser des locomotives plus puissantes et a permis d'augmenter considérablement la capacité de la ligne, ainsi que de réduire le temps de trajet[68].

Consommation énergétique

Le réseau ferré suédois regroupe à la fois les chemins de fer traditionnel, le métro (le seul réseau de métro de Suède est celui de Stockholm) et le tramway. Le réseau est long de 11 633 km, dont 7 596 km (65 %) sont électrifiés[70]. Cependant, ce sont en général les lignes les plus fréquentées qui sont électrifiées, et, ainsi, la consommation énergétique est très nettement dominée par l'électricité, avec environ 2 800 GWh consommés par an[TE 3]. Sur le reste du réseau, les locomotives sont des locomotives diesel, avec 26 000 m3 en moyenne par an, soit environ 257 GWh[TE 3]. L'électricité est principalement utilisée sous haute tension, la basse tension étant principalement utilisée pour le métro et le tramway[TE 4].

Transport maritime

Les carburants utilisés pour le transport maritime sont le diesel ou le pétrole de catégorie 1 à 5 selon l'échelle d'ASTM International. Pour la consommation domestique, la proportion de catégorie 1 (le plus cher) diminue progressivement entre 2001 et 2009, passant de 119 000 m3 à 20 000 m3[TE 5]. En revanche, l'utilisation du diesel et des pétroles de catégorie supérieure a augmenté, passant de 17 000 m3 à 35 000 m3 pour le diesel et de 46 000 m3 à 92 000 m3 pour les pétroles de catégorie 2 à 5[TE 5]. Cependant, la majeure partie du carburant utilisée dans le secteur des transports maritimes est liée au transport international, avec, en 2009, 102 000 m3 de pétrole catégorie 1 et 2 283 000 m3 de pétrole catégorie 2 à 5[TE 6].

Transport aérien

Le premier vol en Suède eut lieu en 1909 (par un aviateur français), et, l'année suivante, Carl Cederström devint le premier pilote diplômé suédois[71]. La première base aéronautique militaire s'installa près de Linköping, sur le site de la première école de vol suédoise, fondée en 1912[71]. L'aviation civile, elle, commença en 1924 avec la fondation de AB Aerotransport[71]. De nos jours, le transport aérien représente 8 % des transports passagers de longue distance[EM 7]. La proportion de vols internationaux augmente peu à peu, et, en 2010, sur les 27 millions de passagers ayant transité en Suède, près de 21 millions étaient en provenance ou à destination de l'étranger[72]. De plus, les vols internationaux embarquent généralement plus de carburants, et, de ce fait, la consommation de carburants pour les vols intérieurs n'est que de 20 % de la consommation totale[TE 5]. Les avions sont propulsés à l'aide de carburants spéciaux (carburant aviation), essentiellement basés sur le pétrole[TE 3]. En 2009, au total, 1 102 000 m3 de carburants ont été consommés[TE 5].

Ménages

La consommation finale d'énergie des ménages en 2011[B 2] a été de 304 PJ. Sa répartition par source est : gaz naturel : 2 PJ, produits pétroliers : 5,6 PJ, biomasse : 47,5 PJ (16 %), électricité : 151,2 PJ (50 %), chaleur : 97,8 PJ (32 %). La part importante de la biomasse concerne surtout le chauffage au bois ; celle de la chaleur (chauffage urbain) est également issue en grande partie de la biomasse. Étant donné que la part des combustibles fossiles dans la production d'électricité est de 5 % et dans la production de chaleur de 17 %, on constate que les ménages utilisent très peu les combustibles fossiles : 2,5 % directement et 8 % via le chauffage urbain et l'électricité, soit à peine plus de 10 % au total ; c'est un des taux les plus bas du monde.

Services

La consommation finale d'énergie du secteur des services (bureaux, commerces, administration) en 2011[B 2] a été de 161,5 PJ. Sa répartition par source est : gaz naturel : 4,8 PJ, produits pétroliers : 7,5 PJ, biomasse : 2,2 PJ, électricité : 91,2 PJ (56 %), chaleur : 55,8 PJ (35 %). Étant donné que la part des combustibles fossiles dans la production d'électricité est de 5 % et dans la production de chaleur de 17 %, on constate que les services utilisent peu les combustibles fossiles : 7,6 % directement et 8 % via le chauffage urbain et l'électricité, soit à peine plus de 15 % au total.

Politique énergétique

Orientation politique

La Suède a été un des tout premiers pays à introduire la taxe carbone (sous le nom de « taxe sur le dioxyde de carbone ») en 1991. Mais cette taxe est modulée en fonction du degré d'exposition à la compétition internationale des diverses catégories de consommateurs : ainsi, les consommateurs domestiques (ménages) paient une taxe carbone 20 fois plus élevée que les industriels[B 4]. Le montant de cette taxe a été progressivement augmenté et représente actuellement plus de 100 euros/tonne de CO2[73].

Dans le cadre de la directive européenne sur les renouvelables (2009/28/EC) qui fixe l'objectif de porter à 20 % en 2020 la part des énergies renouvelables dans l'ensemble de l'approvisionnement en énergie de l'Europe, la Suède, qui en était déjà en 1990 à 33 %, s'est vue fixer l'objectif de passer à 49 % et a relevé cet objectif de sa propre initiative à 50 % ; en 2010, elle atteignait déjà 48 % d'énergies renouvelables. La majeure partie de cette progression est due à l'utilisation accrue de la biomasse, en particulier pour la production d'électricité et de chaleur dans les centrales de cogénération qui alimentent les réseaux de chaleur. L'industrie du bois, très importante en Suède, a également accru l'utilisation énergétique de la biomasse (bois et déchets : sciure, liqueur noire, etc.) ; l'usage accru des pompes à chaleur a contribué à abaisser l'utilisation des combustibles fossiles pour le chauffage ; dans les transports, la Suède a accru l'utilisation des biocarburants afin d'atteindre l'objectif européen de 10 % de biocarburants pour 2020 et s'est fixé l'objectif de rendre le parc de véhicules suédois indépendant des combustibles fossiles d'ici 2030[B 5].

La ministre suédoise pour le Développement et la Coopération Nordique, Kristina Persson, a pris en 2015 l'engagement de se passer des énergies fossiles à l'horizon 2030 : « D'ici à 2030, la Suède entend devenir l'un des premiers pays au monde sans énergie fossile. Ce sera difficile, mais c'est possible »[74]. Selon une étude de Global Chance de novembre 2014, les logements suédois consommeraient presque moitié moins d’énergie en chauffage par m2 que les logements français à climat identique. En 2016, le premier ministre suédois Stefan Löfven a réitéré cet objectif, mais pour 2040.

Fiscalité

Les produits énergétiques supportent, en dehors de la TVA, deux principales taxes :

- la taxe sur l'énergie, qui est une accise semblable à la TICPE (ex-TIPP) française ;

- la taxe carbone.

Pour les produits les plus courants, les montants de ces taxes étaient en 2011[49] :

- essence sans plomb : 3,14 SEK/litre de taxe sur l'énergie et 2,51 SEK/litre de taxe carbone (environ 35 c€ et 28 c€), soit respectivement 22,3 % et 17,8 % du prix total hors TVA ;

- diesel : 1,57 SEK/litre de taxe sur l'énergie et 3,1 SEK/litre de taxe carbone (environ 18 c€ et 35 c€), soit respectivement 11,1 % et 22 % du prix total hors TVA ;

- gaz naturel : 0,904 SEK/m3 (10,2 c€) de taxe sur l'énergie et 2,321 SEK/m3 (26 c€) de taxe carbone ;

- électricité : 0,29 SEK/kWh (3,26 c€) de taxe sur l'énergie pour les ménages (0,19 SEK/kWh dans le Nord, région des barrages) ; 0,005 SEK/kWh seulement pour l'industrie ; pas de taxe carbone.

Recherche

L'Agence Suédoise de l'Énergie est responsable du programme suédois de recherche sur l'énergie ; un rapport sur ce programme a été publié en 2009[75], entièrement orienté vers le développement durable : le trait le plus marquant de ce programme est l'importance accordée à la biomasse ; de nombreux sujets concernent l'efficacité énergétique dans tous les secteurs : industrie, bâtiments, transport ; pour la production d'énergie, à côté de la biomasse sous tous ses aspects, un chapitre est consacré aux pompes à chaleur pour lesquelles le rapport affirme que la Suède est un leader mondial.

Impact environnemental

Gaz à effet de serre

Les émissions de CO2 liées à l'énergie en Suède s'élevaient en 2019 à 33,7 Mt CO2, soit 3,27 t CO2 par habitant, niveau inférieur de 26 % à la moyenne mondiale : 4,39 t/hab, de 25 % à celui de la France : 4,36 t/hab et de 58 % à celui de l'Allemagne : 7,75 t/hab[2].

| 1971 | 1990 | 2018 | var. 2018/1971 | var. 2018/1990 | var.UE28 2018/1990 | |

| Émissions[h 1] (Mt CO2) | 82,0 | 52,1 | 34,5 | -58 % | -33,8 % | -21,7 % |

| Émissions/habitant[h 2] (t CO2) | 10,13 | 6,09 | 3,39 | -67 % | -44,3 % | -27,1 % |

| Source : Agence internationale de l'énergie | ||||||

|---|---|---|---|---|---|---|

L'AIE fournit également les émissions de 2019 : 32,5 MtCO2, en recul de 5,8 % par rapport à 2018[h 1] ; par habitant : 3,16 tCO2[h 2].

Les émissions par habitant de la Suède sont les plus basses d'Europe ; en 2019, la France (4,35 tonnes), la Suisse (4,23 tonnes) et le Portugal (4,27 tonnes) sont proches de la performance suédoise, alors que l'Allemagne émet 7,93 tonnes de CO2/habitant, la Norvège 4,87 tonnes, le Danemark 4,94 tonnes, la Finlande 7,52 tonnes et les Pays-Bas 8,23 tonnes[h 2].

| Combustible | Émissions 2018 Mt CO2 | % | var. 2018/1990 | var.UE28 2018/1990 |

| Charbon[h 3] | 7,0 | 20 % | -33 % | -50,3 % |

| Pétrole[h 4] | 23,0 | 67 % | -42 % | -17,0 % |

| Gaz naturel[h 5] | 1,5 | 4 % | +19 % | +37,0 % |

| Source : Agence internationale de l'énergie | ||||

|---|---|---|---|---|

| Émissions 2018 | part du secteur | Émissions/habitant | Émiss./hab. UE-28 | |

| Secteur | Millions tonnes CO2 | % | tonnes CO2/hab. | tonnes CO2/hab. |

| Secteur énergie hors élec. | 1,4 | 4 % | 0,14 | 0,41 |

| Industrie et construction | 8,4 | 24 % | 0,83 | 1,55 |

| Transport | 16,5 | 48 % | 1,62 | 1,85 |

| dont transport routier | 15,4 | 45 % | 1,51 | 1,71 |

| Résidentiel | 4,4 | 13 % | 0,43 | 1,30 |

| Tertiaire | 2,8 | 8 % | 0,28 | 0,86 |

| Total | 34,5 | 100 % | 3,39 | 6,14 |

| Source : Agence internationale de l'énergie[h 6] * après ré-allocation des émissions de la production d'électricité et de chaleur aux secteurs de consommation. | ||||

|---|---|---|---|---|

Projets de décarbonation

Les trois groupes suédois SSAB, LKAB et Vattenfall ont créé en 2017 la coentreprise Hybrit, qui produit de l'acier 100 % décarboné depuis juin 2021 dans une installation pilote à Lulea, dans le grand nord de la Suède. Hybrit prévoit ensuite de construire un démonstrateur sur le site de Gallivare de LKAB pour démarrer la production industrielle en 2026, avec un financement de 143 millions d'euros obtenu en avril 2022 du fonds européen d'innovation. Mais la décarbonation complète de la production d'acier suédoise requerra 70 TWh d'électricité décarbonée par an, soit la moitié de la consommation actuelle de la Suède[76].

Un projet concurrent du consortium privé « H2 Green Steel » a déjà levé près de 400 millions d'euros auprès de grandes familles (Agnelli, Wallenberg) ou de groupes industriels (Maersk, Volkswagen, Mercedes), et sécurisé 4,5 milliards de dettes pour construire sur son site de Boden une installation de production d'acier 100 % décarboné, qui démarrerait en 2025 et produirait 5 Mt en 2030[77].

Déchets nucléaires

La gestion des déchets nucléaires en Suède est assurée par l'entreprise Svensk Kärnbränslehantering (SKB), fondée dans les années 1970[78]. L'entreprise opère plusieurs sites et équipements permettant de prendre en charge les combustibles depuis leur sortie de la centrale jusqu'au site final. Un des sites principaux est Clab à Oskarshamn, qui sert de site de stockage transitoire[79]. Le combustible encore chaud et fortement radioactif y est entreposé à 30 m de profondeur, entouré d'eau, qui protège contre les radiations et refroidit le combustible[79]. La capacité totale du site est de 8 000 tonnes, le site pouvant recevoir 300 tonnes par an[79]. Les déchets, moins radioactifs, pourront alors être acheminés jusqu'au site d'entreposage final, dont la construction est prévue à Forsmark[79] C'est aussi à Forsmark que sont d'ores et déjà entreposés les déchets nucléaires à faible durée de vie[80]. Ce site, inauguré en 1988, est le premier de ce type dans le monde et permet d'entreposer les vêtements de protection, les pièces des centrales qui ont été remplacées, ainsi que des matériaux provenant de centres de soins ou de certaines industries[80].

Le transport des déchets entre les centrales et les différents sites de stockage est assuré par un bateau spécialement prévu à cet effet, appartenant aussi à SKB[81].

SKB prévoit de construire à Forsmark le site de stockage final pour les déchets hautement radioactifs, pour l'instant entreposés au Clab. Le site, d'une capacité de 12 000 tonnes, sera situé à 500 m de profondeur dans des roches vieilles de près de 2 milliards d'années[82]. La construction devrait s'étaler entre l'an 2015 et l'an 2070[82].

Notes et références

Notes

- consommation intérieure brute = production + importations - exportations - soutes internationales (consommations des transports internationaux aériens et maritimes) ± variations de stocks.

- Solde des échanges internationaux d'électricité = importations - exportations (négatif si exportateur)

- production à base de biomasse et de déchets, pour l'alimentation des réseaux de chauffage urbain et de l'industrie.

- Taux de disponibilité : Energy Availability Factor (EAF)

- en réparation : problèmes de vibrations de turbine, moteurs diesel de secours et alimentation en eau

- Chaleur résiduelle, chaleur ambiante et électricité (pompes à chaleur).

- Usages non énergétiques (chimie)

Références

- Energy in Sweden 2009

(en) « Energy in Sweden 2009 », sur Energimyndigheten (consulté le )

- p98

- p81

- p77

- p104

- p107

- p86

- p87

- Energy in Sweden 2013 + annexe Facts and Figures 2014 (références en t pour tableau)

(en) [PDF] « Energy in Sweden 2013 », sur Energimyndigheten (consulté le ) et « Facts and Figures 2014 », sur Energimyndigheten (consulté le )

- p. 48

- p. 44

- t.19

- p. 52

- t.5

- t.25

- t.3

- t.45

- t.14

- t.2

- t.15

- Energy in Sweden 2015 + annexe Facts and Figures 2016 (références en t pour tableau)

(en) [PDF] « Energy in Sweden 2015 », sur Energimyndigheten (consulté le ) et « Facts and Figures 2016 », sur Energimyndigheten (consulté le )

- t.10.1

- t12.1

- p. 78

- t9.1

- t9.3

- t9.2

- t6.6

- p. 42

- p38

- p. 41

- p. 50

- p. 51

- p. 53

- The Electricity Year 2012

(en) [PDF] « The Electricity Year 2012 », sur Svensk Energi (consulté le )

- p. 42

- p. 29

- p. 28

- p. 27

- p. 36

- p. 26

- p. 5

- p. 34

- p. 24

- p. 22

- p. 23

- Electricity supply, district heating and supply of natural and gasworks gas 2011

(sv)(en) [PDF] « Electricity supply, district heating and supply of natural and gasworks gas 2011 », sur Bureau central des statistiques de Suède (consulté le )

- p41

- p27

- Annual Energy Balance Sheets 2010-2011

(sv)(en) [PDF] « Annual Energy Balance Sheets 2010-2011 », sur Institut suédois des statistiques (consulté le )

- p43

- p48-49

- p46

- p5

- p6

- An International comparison of district heating markets

(en) « An International comparison of district heating markets », sur Svensk Fjärrvärme, (consulté le )

- p25

- p27

- p32

- p33

- p34

- p35

- Transportsektorns energianvändning 2009

(sv) « Transportsektorns energianvändning 2009 », sur Energimyndigheten (consulté le )

- p28

- p13

- p19

- p18

- p20

- p21

- CO2 Émissions from Fuel Combustion 2020 (AIE)

(en) CO2 Emissions from Fuel Combustion 2020 : Highlights, Agence internationale de l'énergie, [xls].

- tab.FC

- tab.CO2-POP

- tab.CO2 FC-Coal

- tab.CO2 FC-Oil

- tab.CO2 FC-Gas

- tab.SECTOREH

- Autres

- (en) Data and statistics : Sweden - Balances 2020, Agence internationale de l'énergie, octobre 2021.

- (en) Agence internationale de l'énergie (AIE - en anglais : International Energy Agency - IEA), Key World Energy Statistics 2021, septembre 2021, [PDF] (voir pages 19, 21 et 60 à 69).

- (sv) « Normal medelvattenföring », sur Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut (consulté le )

- (fr) « Forêts et développement durable en Suède », sur Association franco-suédoise pour la recherche, (consulté le )

- (en) « The swedish forest industries facts and figures - 2009 », sur Swedish forest industries federation (consulté le )

- (sv) « Normala vindenergiförhållanden », sur Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut (consulté le )

- (en) « Global irradiation and solar electricity potential Sweden », sur European Solar Test Installation (consulté le )

- (en) « Global irradiation and solar electricity potential France », sur European Solar Test Installation (consulté le )

- (fr) 1 Agence de l'OCDE pour l'énergie nucléaire, Uranium 2001 Ressources, production et demande, OECD - Organisation for Economic Cooperation and Development, , 391 p. (ISBN 9264298231), p. 334-335

- (sv) « Ranstadsverket »(Archive.org • Wikiwix • Archive.is • Google • Que faire ?), sur Nationalencyklopedin (consulté le )

- (sv) « Uran, en råvara full av energi », sur Sveriges geologiska undersökning (consulté le )

- Données sur l’énergie nucléaire 2018 (page 32), OCDE-NEA (Agence pour l'énergie nucléaire), 2018.

- (en) [PDF] « Energy in Sweden 2018 », sur Energimyndigheten (consulté le )

- (en)Gross electricity supply, GWh by type of power plants and year, Statistics Sweden, consulté le 4 janvier 2020.

- (en)Data and statistics : Sweden - Electricity 2020, Agence internationale de l'énergie, octobre 2021.

- (en) [PDF] 2020 Hydropower Status Report, Association internationale de l'hydroélectricité (IHA), .

- (en)Gross electricity supply, Consumption of fuels in electricity generation, TJ by type of power plants, type of fuel and year, Statistics Sweden, 30 novembre 2018.

- (en) [PDF] « Quick facts about Sweden and energy 2014 edition », sur Svensk Energi (consulté le )

- (en) « Energy Statistics Data Browser : Denmark Electricity 2021 », sur AIE,

- [PDF] Baromètre Photovoltaïque 2023, EurObserv'ER, 4 mai 2023.

- (en) Snapshot of Global PV Markets 2023 [PDF], Agence internationale de l'énergie-Photovoltaic Power Systems Programme (PVPS), avril 2023.