Salève

Le Salève ou mont Salève est une montagne des Préalpes située dans le département de la Haute-Savoie, en France. On l'appelle aussi parfois le « balcon de Genève »[2] - [3] car bien que situé intégralement en France, il est voisin de l'agglomération transfrontalière de Genève située au nord-ouest, la frontière passant au pied des falaises de l'extrémité nord de la montagne. Il offre l'un des points de vue les plus appréciés sur le canton de Genève et le Léman, étant facilement accessible par la route et par son téléphérique. Bien qu'appartenant d'un point de vue géologique au massif du Jura, ce crêt de calcaire plissé est rattaché aux Préalpes.

| Salève | |||

Vue panoramique sur le Salève depuis la Suisse au nord-ouest. | |||

| Géographie | |||

|---|---|---|---|

| Altitude | 1 379 m, Grand Piton[1] | ||

| Massif | Préalpes | ||

| Coordonnées | 46° 05′ 39″ nord, 6° 08′ 25″ est[1] | ||

| Administration | |||

| Pays | |||

| Région | Auvergne-Rhône-Alpes | ||

| Département | Haute-Savoie | ||

| Géologie | |||

| Âge | Jurassique à Éocène | ||

| Roches | Calcaire, marne et rare grès | ||

| Type | Mont, crêt | ||

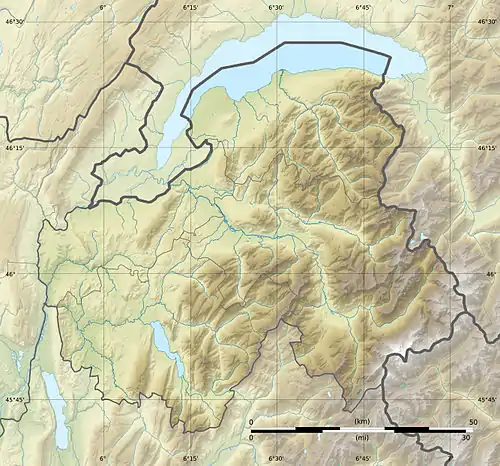

| Géolocalisation sur la carte : France

Géolocalisation sur la carte : Haute-Savoie

| |||

Toponymie

« Salève » est un oronyme dérivant des mots latins salire et saliens signifiant « sauter », « sortir », « jaillir » et désignant un saillant, une hauteur formant saillie, un promontoire rocheux[4]. Selon Paul Guichonnet, la racine indo-européenne *sal désigne une pente à éboulis[5].

La montagne est mentionnée dès le IVe siècle avec Monte Seleuco, puis au XIIe siècle avec Salevus mons. C'est au siècle suivant qu'il semble prendre sa forme actuelle avec Mont Salevus[6], puis au XIVe siècle avec Montis de Salevu[4].

La forme Seleuco montre qu'il s'agit d'un toponyme d'origine gauloise. Dans la langue celtique continentale, le suffixe co est une dérivation qui forme un nom de lieu[7] - [8]. Les Gaulois vénéraient une déesse Sulevia[9] dont le nom est un composé su-leuia avec su- « bon » et -leuia « conductrice » ou « gouvernante ». Seleuco pourrait donc être le domaine de Suleuia (Su-leuia-co). « Collines et montagnes sont souvent, chez les peuples traditionnels, la demeure des dieux[10]. » Il existe une autre possibilité : Seleuco pourrait être une dérivation en -co du mot gaulois désignant le troupeau[11], selua. Dans ce cas Seleuco serait « le lieu où il y a le troupeau », « le pâturage ».

Géographie

Situation

Le Salève est un relief préalpin isolé, situé à l'extrémité sud-ouest du plateau suisse. Il délimite aussi la bordure septentrionale du plateau des Bornes. La montagne se prolonge vers le sud-ouest par l'intermédiaire de la montagne de la Mandallaz et la montagne d'Âge. Elle est aussi voisine du massif du Chablais (est), du massif des Bornes (sud) et du Jura (nord-ouest) auquel il est lié du point de vue géologique.

Le Salève se répartit entre les communautés de communes Annemasse - Les Voirons Agglomération, Arve et Salève, du Pays de Cruseilles et du Genevois. Il est aussi limitrophe de l'agglomération suisse de Genève et est entouré par les autoroutes A40, A41 et A410.

De par sa position, le Salève offre un panorama sur l'agglomération genevoise, le Léman, le versant sud du massif du Jura, les Préalpes, le lac d'Annecy et le mont Blanc.

Topographie

.JPG.webp)

Le Salève s’étend sur 21 kilomètres de longueur entre Étrembières au nord et le pont de la Caille au sud. Il est régulièrement orienté du nord-est au sud-ouest, et il est constitué de trois parties d’inégales longueurs, séparées par deux dépressions : le Petit Salève qui culmine à 899 mètres d'altitude au Camp des Allobroges, le Grand Salève qui culmine à 1 309 mètres d'altitude et le massif Pitons-Plan[12] parfois appelé Salève des Pitons ou simplement Les Pitons[13]. Ce dernier massif culmine au Grand Piton (1 379 mètres) et comporte trois autres sommets nommés : la pointe de la Piollière (1 349 mètres), le Petit Piton (1 369 mètres) au nord[12] et la pointe du Plan au sud (1 349 mètres)[12] - [13]. Entre le Petit et le Grand Salève, le vallon de Monnetier a une altitude de 684 mètres et entre le Grand Salève et le massif des Pitons, le col de la Croisette s’élève à 1 175 mètres et est franchi par la route départementale 45[14].

Configuration structurale

Le Salève correspond à un pli anticlinal déjeté vers le nord-ouest et chevauchant au milieu bassin d'avant-pays nord alpin[15] - [16] - [17]. Mais l'identification d'un réseau de failles longitudinales le long du flanc sud-est notamment[18] permet de considérer que le soulèvement du Salève résulte de l'action de failles de type « pop-up »[19] - [note 1]. Le Salève sépare au nord le bassin molassique franco-genevois (affilié au bassin molassique suisse) et le plateau molassique des Bornes (affilié au bassin savoyard) au sud. À l'image du massif du Jura, il résulte du décollement puis du charriage des couvertures sédimentaire du domaine jurassien vers le nord à la suite du chevauchement des massifs cristallins externes sur le socle du Jura au Miocène[20] - [21]. Le décollement s'est effectué le long d'une faille normale enracinée dans les couches triasiques qui a joué en sens inverse au cours de la collision alpine. Le raccourcissement de la couverture sédimentaire est estimé entre 2,5 à 3 km[22]. Les couches du flanc oriental du Salève forme une pente structurale qui plonge sous la molasse du plateau des Bornes mais leur prolongation vers le sud-est est contrarié par des accidents longitudinaux, forçant les calcaires urgoniens de la formation de Vallorbe à former des plis coffrés ou kinks[18]. Le long du versant occidental, elles forment un pli déjeté et faillé en grande partie démantelé. La moitié supérieure constituent des falaises où les bandes de végétation définissent des intervalles à dominante marneuse qui délimitent des alternances entre des couches calcaires. Sur la moitié inférieure, les couches sont subverticales à renversées et plongent sous le bassin molassique franco-genevois en constituant le flanc renversé du pli. Enfin des failles décrochantes senestres orientées sud-est - nord-ouest découpent le pli du Salève en plusieurs compartiments qui constituent à l'ouest les chainons latéraux de la montagne de la Mandallaz et de la montagne d'Âge jusqu'à la faille du Vuache. Ces failles, qui s'enracinent dans la couverture sédimentaire, absorbent les différences de raccourcissement du Jura entre ses extrémités et le centre et contribuent à sa morphologie arquée[23].

Stratigraphie

Le Salève ainsi que les chaînons latéraux appartiennent au domaine jurassien. Ils se caractérisent par des séries calcaires de plateformes d'âge mésozoïque[24]. Contrairement au massif des Bornes appartenant au domaine helvétique, le domaine jurassien comporte des faciès marins peu profonds à littoraux. Au Salève, les séries affleurantes se répartissent entre la formation des Etiollets (localement dénommée calcaires de Tabalcon) du Kimméridgien (Jurassique supérieur) et la formation de Vallorbe du Hauterivien - Aptien (Crétacé inférieur)[25] - [26] - [27]. À la suite de la mise en place du bassin d'avant-pays nord alpin et le passage du bourrelet frontal, le sommet de la série stratigraphique a émergé puis la formation de Vallorbe a été transformé en karst entre le Crétacé tardif et le Paléogène[28]. Ce sommet fut ensuite recouvert et les karsts comblés par le grès sidérolithique à l'Éocène. Cette unité correspond à des dépôts fluviatiles à dominante quartzeuse (quartzarénite) et présentant localement une forte concentration en fer (d'où le terme sidérolithique) qui leur confère une teinte rougeâtre[28] - [29] - [30]. Ces grès ont été par ailleurs exploités à partir du Ve siècle aux rochers de Faverges pour la production de métal à partir de l'extraction du fer[31]. Des dépôts alluvionnaires et lacustres ont ensuite rempli au Rupélien des dépressions lacustres que l'on rencontre uniquement sur le flanc sud-est, au mont Gosse (poudingues de Mornex)[18] - [29] - [30] - [32]. Enfin la formation de Vallorbe, les grès sidérolithiques et les dépôts lacustres sont recouverts par la molasse dont seule subsiste la molasse rouge auct[15] (aussi dénommée « Marnes et Grès bariolés ») qui daterait du Chattien[33] (Oligocène).

Quaternaire

Au cours des glaciations quaternaires, le Salève se situe à la convergence des glaciers du Rhône (est) et de l'Arve (sud), s'écoulant de part et d'autre du relief qui est recouvert par les glaces lors des phases paroxysmales (la surface du glacier est évaluée à 1 400-1 450 m d'altitude dans le Genevois)[34]. Le retrait qui suit la glaciation du Riss s'accompagne de l'abandon de nombreux blocs erratiques sur le plateau sommital du Salève[35]. Ce sont surtout des granites du massif du Mont-Blanc et des gneiss provenant de la nappe de Siviez-Mischabel dans le Valais. La glaciation suivante du Würm n'entraine pas l'ennoiement du Salève sous la glace (surface à 1 150 m d'altitude) mais son retrait est marqué par une influence plus forte des apports du glacier de l'Arve qui se concentrent sur le Petit Salève[36]. Malheureusement, une grande partie de ces blocs ont été exploités pour la construction dont celui du chemin de fer du Salève[37].

À l'image du massif du Jura, le Salève comporte plusieurs grottes et autres cavités associées au développement du réseau karstique (Tanne à Damon, grotte d'Orjobet, grotte des faux-monnayeurs, Trou de la Tine), voire résultant de l’effondrement de blocs au pied du flanc occidental (grotte de Sous-Balme). Ce karst draine un important volume d'eau qui est acheminé jusqu'aux nombreuses résurgences distribués à la base du relief et dont le transit s'effectue en 1 à 2 jours[39]. Cette ressource en eau est aujourd'hui captée sur trois sources (Eaux Belles à Étrembières, Douai dans la cluse des Usses et au Pas de l'Échelle) qui alimentent en eau les communes limitrophes. Elle fournit notamment 30 % des besoins de l'agglomération d'Annemasse - Les Voirons.

La montagne est aussi entaillée de plusieurs gorges étroites et profondes, dont la Petite et la Grande Gorge. Parmi ces dernières, la Grande Varappe a donné son nom, à la fin du XIXe siècle, à ce terme relatif à la pratique de l'escalade. Une intense activité se développe sur ce flanc abrupt à l'époque où cette discipline n'en est qu'à ses balbutiements. Ces gorges traduisent la présence des nombreuses failles décrochantes qui traversent le Salève.

L'origine du vallon de Monnetier, qui sépare le Petit et le Grand Salève, demeure néanmoins débattue. Il est initialement attribué à une érosion fluviatile par Horace Bénédict de Saussure qui estime que « la gorge de Monetier paraît avoir été formée par un courant [...], qui descendait des Alpes par la vallée de l’Arve »[40]. L'érosion s'interrompant avec le soulèvement du Salève, obligeant l'Arve à le contourner pour emprunter son lit actuel. Guillaume-André Deluc (1801) puis, son frère, Jean André Deluc (1818) suggèrent que le vallon résulterait d'une cassure formée lors du soulèvement de la montagne qui aurait engendré un affaissement. Alphonse Favre reprend ensuite l'idée de Guillaume-André Deluc et la complète en formulant que le vallon « a été considérablement agrandi par le temps et surtout par l'agent qui a transporté les blocs erratiques »[41]. Plus récemment, Quentin Deville (1991) propose que le vallon de Monnetier serait initialement une zone de fragilité du Salève parcourue par de nombreuses diaclases ce qui auraient favorisé la formation d'une dépression qui aurait ensuite été élargie au cours des glaciations quaternaires.

Faune et flore

Le Salève est habité par des sangliers, des blaireaux (appelés localement tassons), des chevreuils ou encore des chamois. Le loup a par ailleurs été observé et filmé pour la première fois sur le Salève en mars et avril 2012[42]. Enfin, il existe des indices concernant la présence de lynx[43].

Les forêts du Salève sont principalement composées de châtaigniers, chênes, pins sylvestres, épiceas, hêtres, charmes et érables.

Histoire

Préhistoire

Il a abrité, entre 10 000 et 12 000 ans av. J.-C., un site magdalénien[44]. À partir de 1833 le médecin genevois François-Isaac Mayor, puis le pasteur Taillefer et le dentiste Thioly explorent le passé de la montagne ; la falaise en limite de Veyrier, côté français, se révèle avoir été un abri. Ossements (perdrix, rennes, cheval, marmottes...), silex et bois gravé sont retrouvés en une douzaine d'endroits, grotte, abris ou habitat. Un dolmen était à Aiguebelle.

Lors du Néolithique et de l'âge du bronze, l'habitat devient plus sédentaire (Bossey, Chaffardon). Un oppidum est élevé (-1000) sur l'éperon du petit Salève, face au mont Vuache. Sur les cartes topographiques IGN le sommet (899 m) du Petit Salève est d'ailleurs nommé Camp des Allobroges.

Histoire contemporaine

En , la tour des Pitons, point culminant du Salève à 1 379 mètres, est construite par le notaire et administrateur Claude-François Bastian (1764-1838).

La grande carrière de roche calcaire est exploitée depuis les années 1830.

Le Grand Salève fut desservi de 1892 à 1935 par le chemin de fer du Salève, le premier train à crémaillère électrique au monde[45]. Il y eut deux lignes : la ligne Étrembières - Monnetier - Treize-Arbres[46] ouverte en décembre 1892, qui contournait le Petit Salève par l'est, puis la ligne directe et beaucoup plus pentue Veyrier-Monnetier, ouverte le 24 mars 1894. Ce train servait principalement au tourisme, mais permettait également de desservir l'Observatoire du Salève (1913).

La première ascension du Salève par un engin motorisé est réalisée le par Henri et Armand Dufaux sur deux motocyclettes Motosacoche dont ils sont les concepteurs[47]. La presse est convoquée pour assister à l'évènement dans le but de démontrer la fiabilité et l’efficacité de leur invention sur la route empierrée reliant Étrembières à la station des Treize-Arbres. Malgré une pente oscillant entre 12 et 20 %, ils atteignent sans effort leur destination.

La première traversée du Salève en voiture est effectuée en par un équipage de cinq personnes, dont une femme, de la Société genevoise d’automobiles (SAG) à bord d'une voiture de marque Pic-Pic 20/24 HP[48]. L'épreuve destinée à évaluer l’endurance de leurs véhicules sur un sol accidenté et rocailleux consistait à rallier Mornex à Saint-Blaise via Grande-Gorge, La Croisette, les Pitons et La Thuile. Plus tard, la section genevoise du Touring Club Suisse, avec le soutien du syndicat d’initiatives du Salève, organise en une course auto/moto entre Monnetier et les Treize-Arbres. La foule se masse le long de la route et un grand banquet réunissant 200 personnes est organisé au buffet des Treize-Arbre pour clôturer l'épreuve. Ces courses se poursuivent durant quelques années.

Entre 1925 et 1931 est construite la route menant de Monnetier-Mornex à la Croisette par les crêtes du Grand Salève.

Depuis 1932 le Grand Salève est également accessible par un téléphérique (reconstruit en 1983). La station supérieure du téléphérique, située à 1 100 mètres, est l'œuvre de l'architecte suisse Maurice Braillard.

En est ouverte la Maison du Salève dans l'ancienne ferme de Mikerne, datant de 1733.

Activités

Industrie

Plusieurs carrières ont été exploitées sur le Salève pour extraire des pierres. Une carrière de roche calcaire est particulièrement visible depuis Genève. Elle est en exploitation depuis les années 1830. Elle s'étend au maximum sur 57 hectares depuis 2003, avec 250 mètres de dénivelé, au bas des pentes du Salève, sous le passage du téléphérique, dans les communes d'Étrembières et Bossey. Vers 2016, elle produisait 500 000 tonnes par année, livrées aux proches alentours à 70 % en France et 30 % en Suisse. Les pierres du Salève ont servi à bâtir de nombreux bâtiments en pierre à Carouge[49].

Tourisme

Le Syndicat mixte du Salève a été créé en 1994[50] et regroupe 19 communes haut-savoyardes (60 000 hab.) sur lequel s'étend le massif du Salève. Son objectif est de valoriser et de protéger le massif, qui est une « île préservée » au centre d'un territoire franco-suisse fortement urbanisé avec plus de sept cent mille habitants.

Le syndicat ouvre, en septembre 2007, la Maison du Salève dans l'ancienne ferme de Mikerne[51], datant de 1733. Ce centre d'interprétation et de documentation présente le massif sous tous ses aspects : histoire, patrimoine, nature, sports et loisirs. La même année, il met en œuvre la « charte de développement durable » du Salève visant à concilier la préservation du massif avec l'accroissement de sa fréquentation, avec une vision à trente ans. Cette maison propose une exposition permanente, des expositions temporaires et un programme de visites guidées, sorties et conférences sur les thèmes du patrimoine local et de l'environnement.

Le Syndicat associe à ses trois groupes de travail — agriculture et alpages, tourisme et loisirs, accès et transports — tous les usagers du Salève (communes, associations sportives, de protection de la nature, restaurateurs, paysans, chasseurs, offices du tourisme...)

Activités sportives

Terrain de loisirs par excellence des Genevois de par sa proximité de la cité (à tel point qu'on entend souvent parler à son propos de « montagne des Genevois »), on y pratique l'escalade, la randonnée pédestre et à skis, le mountain bike et le VTT, le parapente, le deltaplane, l'aéromodélisme, le cerf-volant, la spéléologie ainsi que le ski au col de la Croisette.

Le sentier du Pas de l'Échelle est un sentier historique, d'une longueur de 15 km, existant depuis au moins le XIVe siècle (il est cité en 1320), et initialement connu sous le nom de scalam de Munetier[52]. Son nom proviendrait d'une erreur de traduction de scalam qui signifie en latin « escalier » ou « échelle » et aurait dû être nommé « Pas de l'Escalier ». Le sentier débute à Étrembières (430 m d'altitude) en passant par Monnetier-Mornex (750 m) où il croise le tracé de l'ancien Chemin de fer du Salève. Il permet ensuite de rejoindre la gare haute du Téléphérique du Salève. Dans ses parties les plus raides, des marches sont directement taillées dans la roche d'où le sentier tirait son nom. Il était auparavant emprunté par les paysans du Salève qui allaient vendre leurs produits sur les marchés de Genève et fut ensuite un passage privilégié pour les premiers touristes. De nombreux écrivains et scientifiques l'ont emprunté dont Alphonse de Lamartine en 1820 qui le cite dans ses souvenirs.

La balade du Grand Piton (8,5 km, 627 mètres de dénivelé positif) est une des randonnées balisées classiques du Salève. Le point de départ se situe derrière l'église du village de Beaumont, passe au-dessus de la chapelle de Notre-dame de l'Espérance, puis par le sentier forestier en lacets de la Grande Paroi jusqu'à la ferme de la Thuile, un ancien alpage des Chartreux de Pomier. Après avoir rejoint les Petits Pitons et son parking, un court sentier mène au Grand Piton[53].

Le Salève est un lieu historique dans l'histoire de l'escalade, puisque le terme « varappe », qui fait désormais partie du langage courant, est directement tiré du nom de deux couloirs rocheux du Salève, la Grande Varappe et la Petite Varappe[54] - [55].

Entre 1975 et 2005, l'observatoire accueille l'arrivée de la montée du Salève[56].

Le trail du Salève a lieu chaque année au mois de mai depuis 2007.

L'hiver, des pistes de ski de fond sont tracées sur le plateau du Salève, à partir de la Croisette.

Tour de France

Le Tour de France cycliste est passé quatre fois par le Salève, classé en première catégorie. En 1973, sur l'étape Divonne-les-Bains - Gaillard, Luis Ocaña passe en tête, remporte l'étape et endosse le maillot jaune[57]. La course repasse par le Salève en 1974, en 1981 et en 1992.

Lieux

- La tour des Pitons, point culminant du Salève à 1 379 mètres, fut construite en 1820 par le notaire et administrateur Claude-François Bastian (1764-1838) et propriétaire du l'alpage du Petit-Pomier qu'il avait acheté le lors de la vente des biens nationaux venant de la chartreuse de Pomier. Il existait à cet endroit depuis le XIVe siècle un poste de guet. La tour a été rachetée en 1984 par la commune de Beaumont et restaurée. La tour est située sur un lapiaz et parmi les signatures gravées dans la pierre on peut trouver celle des poètes Lamartine et Byron. On y trouve aussi un rocher de belle taille appelé le rocher de la Sorcière[53].

- La Maison du Salève dans l'ancienne ferme de Mikerne, datant de est un centre d'interprétation et de documentation.

- Le téléphérique du Salève, inauguré en et reconstruit avec sa station supérieure située à 1 100 mètres, est l'œuvre de l'architecte suisse Maurice Braillard.

- La grande carrière du Salève.

- Shedrub Choekhor Ling est un centre du bouddhisme tibétain situé au Salève.

- La grotte d'Orjobet est une cavité souterraine naturelle découverte en par le Genevois Horace-Bénédict de Saussure et le guide François Orjobet.

- L'immense Croix de Savoie a été peinte sur la falaise en par trois jeunes alpinistes américains sur la plaque blanche de la Corraterie découverte à la suite du terrible orage de . Pensant initialement être sur le territoire suisse, ils avaient voulu peindre le drapeau suisse mais l'œuvre fut conservée par la suite en tant que Croix de Savoie et régulièrement repeinte par des alpinistes savoyards[58].

- Les voûtes de la Corraterie au-dessus de la grotte d'Orjobet abritent un impressionnant sentier à flanc de falaise[53].

- La grotte du Trou de la Tine[53].

- Les trois tables géologiques offrent un point de vue sur les Alpes dont le mont Blanc[53].

- Les rochers de Faverges, terrain des enfants pour le jeu de cache-cache[53].

Dans la culture

Le Salève dans la littérature

- Dans Frankenstein ou le Prométhée moderne, l'œuvre de Mary Shelley, la créature, après s'être échappée, gravit le Salève (trois extraits du chapitre 7, trad. de Germain d'Hangest) :

« Le Salève, les monts du Jura et les Alpes de Savoie en renvoyaient l’écho ; des éclairs brillants éblouissaient mes regards, et illuminaient le lac qui ressemblait à une immense nappe de feu. »

« Je pensai à poursuivre le démon ; mais c’eût été en vain, car un autre éclair me le découvrit s’accrochant aux roches de la montée presque perpendiculaire du Salève, montagne qui sert de limite sud à Plainpalais. »

« Qui pourrait arrêter un être capable d’escalader les flancs escarpés du mont Salève ? »

- Dédicace au Dernier chant du pèlerinage d'Harold, de Lamartine, 1825 (conclusion du poème inachevé de son ami Lord Byron, Le Pèlerinage de Childe Harold).

- Le Ruisseau, de Théophile Gautier (1869).

En peinture

Le mont Salève figure dans la première peinture de l'histoire de l'art comportant un paysage réaliste : il s'agit de La Pêche Miraculeuse de Konrad Witz réalisé en 1444. On y voit en arrière-plan les Voirons à gauche, le Môle au centre, et le début de l'arête nord du Petit Salève à droite, vus depuis Genève ; derrière cette dernière arête on distingue même le sommet du mont Gosse.

- Salève dans la peinture

La Pêche Miraculeuse

Konrad Witz, 1444

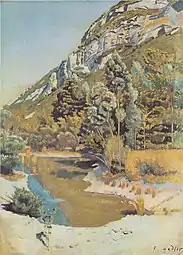

Vue de Salève près de Genève

Théodore Rousseau, 1834

Art Institute of Chicago

Am Fuss des Petit Salève de Ferdinand Hodler, v. 1890.

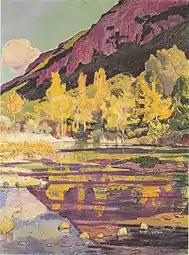

Der Salève im Herbst

Ferdinand Hodler, 1891.

Am Fuss des Petit Salève

Ferdinand Hodler, v. 1893.

Au cinéma et dans les séries

Le Salève est un des lieux dans lesquels se situe l'action de l'épisode 4 Cessez le feu de la saison 5 de la série MacGyver. C'est là que doit être signé un accord de paix entre les Azmirs et les Samadiens. L'épisode a en réalité été tourné au mont Grouse, au nord de Vancouver au Canada.

En musique

Henri Kling, corniste et compositeur suisse d'origine allemande, installé à Genève, composa en 1877 Le Salève, poème symphonique.

Personnalités liées

Lors d'un séjour à Genève en 1932, Joseph Kessel écrit un article dans Le Messager sur le téléphérique du Salève, inauguré deux mois auparavant[59].

Lors d'un séjour en Haute-Savoie en 1949, le commandant suprême Bernard Montgomery quitte Chamonix où il est fait citoyen d’honneur de la ville pour se rendre au château de Beauregard, son lieu de villégiature. Sur le trajet, il décide de faire escale au Salève[60]. Il se rend à la gare d'arrivée téléphérique du Salève où il pique-nique en compagnie d’un officier anglais, de deux officiers français et de huit soldats. Il visite les installations du téléphérique puis profite de la vue depuis la terrasse avant de repartir vers Monnetier, où il fait une courte halte, avant de rejoindre Mornex où il se sépare de son escorte.

Notes et références

Notes

- Une structure en « pop-up » résulte de l'action conjuguée de deux failles inverses d'orientation opposée. Le mouvement combiné des deux failles entraine un resserrement à la base des terrains pincés entre les deux plans de faille et favorise par conséquent leur élévation.

Références

- « Carte IGN classique » sur Géoportail.

- Balade hivernale au Salève, Passe-moi les jumelles sur la Radio télévision suisse, 8 mars 2013

- « La grotte d’Orjobet : l’emblème de la randonnée au Salève », sur Le Dauphiné, (consulté le ).

- Henry Suter, « Salève », sur le site d'Henry Suter, « Noms de lieux de Suisse romande, Savoie et environs » - henrysuter.ch, 2000-2009 (mis à jour le 18 décembre 2009) (consulté en ).

- Paul Guichonnet, Nature et histoire du Léman : le guide du Léman, Yens, Cabédita, , 235 p. (ISBN 2-88295-120-5).

- Georges-Richard Wipf, Noms de lieux franco-provençaux. Région Rhône-Alpes, Suisse romande, Val d'Aoste : histoire et étymologie, Chambéry, Éditions des imprimeries réunies de Chambéry, , 342 p., p. 261.

- Xavier Delamarre, Les noms des Gaulois, (ISBN 978-1-5468-6932-0 et 1-5468-6932-8, OCLC 1013539963, lire en ligne), p. 41

- Xavier Delamarre, Les noms des Gaulois, (ISBN 978-1-5468-6932-0 et 1-5468-6932-8, OCLC 1013539963, lire en ligne), p. 239

- Xavier Delamarre, Dictionnaire de la langue gauloise : une approche linguistique du vieux-celtique continental, Éditions Errance, (ISBN 978-2-87772-631-3 et 2-87772-631-2, OCLC 1055598056, lire en ligne), p 287

- Xavier Delamarre, Les noms des Gaulois, (ISBN 978-1-5468-6932-0 et 1-5468-6932-8, OCLC 1013539963, lire en ligne), p. 87

- Xavier Delamarre, Dictionnaire de la langue gauloise : une approche linguistique du vieux-celtique continental, Éditions Errance, (ISBN 978-2-87772-631-3 et 2-87772-631-2, OCLC 1055598056, lire en ligne), p. 270

- Randonnées au Salève, publication de la section genevoise du Club alpin suisse, Carouge 1984.

- Jean-Jacques Boimond, Le Salève. Images et anecdotes., Société de développement de la connaissance des Alpes à Genève, impr. Mont-sur-Lausanne, 1987.

- Le col de la Croisette, classé en 1re catégorie, a été franchi à quatre reprises par le Tour de France cycliste, la dernière fois en 1992.

- Étienne Joukowsky et Jules Favre, « Monographie géologique et paléontologique du Salève (Haute-Savoie, France) », Mémoires de la Société de Physique et d’Histoire naturelle de Genève, vol. 37, , p. 295-523.

- (en) Georges Gorin, « Structural configuration of the western Swiss Molasse Basin as defined by reflection seismic data », Eclogae Geologicae Helvetiae, vol. 86, no 3, , p. 693-716 (DOI 10.5169/seals-167259).

- Walter Wildi et Peter Huggenberger, « Reconstitution de la plate-forme eurpoéenne anté-orogénique de la Bresse aux Chaînes subalpines : éléments de cinématique alpine (France et Suisse occidentale) », Eclogae Geologicae Helvetiae, vol. 86, no 1, , p. 47-64 (DOI 10.5169/seals-167235).

- Bruno Mastrangelo, Jean Charollais, Roland Wernli et Jacques Metzger, « Accidents longitudinaux dans la Molasse rouge auct. et dans son substratum sur le versant oriental du Salève (Haute-Savoie, France) », Swiss Journal of Geosciences, vol. 106, no 2, , p. 253-263 (DOI 10.1007/s00015-013-0136-6)

- Bruno Mastrangelo et Jean Charollais, « Nouvelle conception de la structure du Salève », Archives des Sciences, vol. 70, no 3, , p. 43-50 (lire en ligne).

- (en) Thomas Affolter, Jean-Luc Faure, Jean-Pierre Gratier et Bernard Colletta, « Kinematic models of deformation at the front of the Alps: new data from map-view restoration », Swiss Journal of Geosciences, vol. 101, no 2, , p. 289-303 (DOI 10.1007/s00015-008-1263-3).

- (en) Nicolas Bellahsen, Frédéric Mouthereau, A. Boutoux, M. Bellanger, O. Lacombe, L. Jolivet et Y. Rolland, « Collision kinematics in the western external Alps », Tectonics, vol. 33, no 6, , p. 1055-1088 (DOI 10.1002/2013TC003453).

- (en) S. Guellec, Jean-Louis Mugnier, Marc Tardy et F. Roure, « Neogene evolution ofthe western alpine foreland in the light of ECORS-data and balanced cross-sections », Mémoire de la Société géologique suisse, vol. 1, , p. 165-184.

- (en) Thomas Affolter et Jean-Pierre Gratier, « Map view retrodeformation of an arcuate fold-and-thrust belt: The Jura case », Journal of Geophysical Research, vol. 109, no B3, , B03404 (DOI 10.1029/2002JB002270).

- Quentin Deville, « Chronostratigraphie et lithostratigraphie synthétique du Jurassique supérieur et du Crétacé inférieur de la partie méridionale du Grand Salève (Haute-Savoie, France) », Archives des sciences et compte rendu des séances de la Société, vol. 43, no 1, , p. 215-235 (DOI 10.5169/seals-740126).

- Quentin Deville, « Chronostratigraphie et lithostratigraphie synthétique du Jurassique supérieur et du Crétacé inférieur de la partie méridionale du Grand Salève (Haute-Savoie, France) », Archives des Sciences, vol. 43, no 1, , p. 215-235 (DOI 10.5169/seals-740126).

- Michel Donzeau, Roland Wernli, Jean Charollais et Guy Monjuvent, Notice explicative de la Carte géologique de la France (1/50000ème), feuille Saint-Julien-en-Genevois (653), Orléans, BRGM, , 149 p. (ISBN 2-7159-1653-1).

- Jean Charollais, Roland Plancherel, G. Monjuvent et Jacques Debelmas, Notice explicative de la Carte géologique de la France (1/50000ème), feuille Annemasse (654), Orléans, BRGM, , 130 p. (ISBN 2-7159-1654-X).

- Marc A. Conrad et Charles Ducloz, « Nouvelles observations sur l'Urgonien et le Sidérolithique du Salève », Eclogae Geologicae Helvetiae, vol. 70, no 1, , p. 127-141 (DOI 10.5169/seals-164618).

- Édouard Paréjas et Auguste Lombard, « Cavités karstiques dans l’Urgonien du Mont Salève », Archives des Sciences, vol. 12, , p. 690-695 (DOI 10.5169/seals-739083).

- Jacques Martini, « Note sur le Tertiaire des environs de Mornex (Hte-Savoie) », Archives des Sciences, vol. 15, , p. 619–626 (DOI 10.5169/seals-738684).

- Jean Sesiano, « Des fours catalans au sommet du Salève: la sidérurgie aux portes de Genève », Nature et Patrimoine en Pays de Savoie, vol. 52, , p. 19-22 (lire en ligne).

- Danilo Rigassi, « Le Tertiaire de la région genevoise et savoisienne », Bulletin of applied Geology, vol. 24, , p. 19-34 (DOI 10.5169/seals-189002).

- Jean Charollais, Marc Weidmann, Jean-Pierre Berger, Burkart Engesser, Jean-François Hôtellier, Georges Gorin, Bettina Reichenbacher et Peter Schäfer, « La Molasse du bassin franco-genevois et son substratum », Archives des Sciences, vol. 60, , p. 59-174 (DOI 10.5169/seals-738416).

- Sylvain Coutterand, Étude géomorphologique des flux glaciaires dans les Alpes Nord-Occidentales au Pléistocène récent : Du maximum de la dernière glaciation aux premières étapes de déglaciation, Université de Savoie, , 469 p. (HAL hal-00517790v3)

- Sylvain Coutterand, « Origines des blocs erratiques du Salève », Archives des Sciences, vol. 70, nos 1-2, , p. 51-56 (DOI 10.5169/seals-825738, lire en ligne).

- Otto Petrus et Danielle Decrouez, « Les blocs errastiques du Petit-Salève (Haute-Savoie, France) », Archives des sciences et compte rendu des séances de la Société, vol. 41, no 1, , p. 103-110 (DOI 10.5169/seals-740379).

- Dominique Ernst, « Monnetier-Mornex : quand les blocs erratiques du Salève étaient utilisés pour le chemin de fer! », sur Le Messager, .

- « Membre de Vouglans », sur Lexique lithostratigraphique de la Suisse (consulté le ).

- Hélène Serbes, « Le Salève, un château d’eau naturel au coeur du Genevois », sur Le Messager, .

- Horace Bénédict de Saussure, Voyages dans les Alpes précédés d'un Essai sur l'histoire naturelle des environs de Genève, t. 1, , 484 p. (lire en ligne sur Gallica), p. 166.

- Alphonse Favre, Considérations géologiques sur le mont Salève et sur les terrains des environs de Genève, vol. 10, coll. « Mémoires de la Société de physique et d'histoire naturelle de Genève », , 113 p. (lire en ligne), p. 10-11

- Dominique Ernst, Le loup est de retour sur le Salève, Le Dauphiné libéré, 14 avril 2012

- Territoires occupés par le lynx dans les Alpes françaises.

- Henri Baud, Jean-Yves Mariotte, Jean-Bernard Challamel et Alain Guerrier, Histoire des communes savoyardes : Le Genevois et Lac d'Annecy, t. 3, Éditions Horvath, , 672 p..

- Chemin de Fer du Salève.

- « Loi du 8 juin 1888 qui déclare d'utilité publique l'établissement, dans le département de la Haute-Savoie, du Chemin de fer d'intérêt local, à voie étroite et à crémaillère, d'Étrembières au plateau des Treize -Arbres, sur le Grand-Salève (ainsi que la convention et le cahier des charges de la concession) », Bulletin des lois de la République française, no 1188, , p. 293-312 (lire en ligne).

- Dominique Ernst, « Étrembières : l’invention de la Motosacoche, testée sur les chemins du Salève », sur Le Messager, .

- Dominique Ernst, « Le Salève, terrain d’essai parfait pour les premières automobiles genevoises… », sur Le Messager, .

- Les carrières du Salève, Radio suisse romande, 22 octobre 2016.

- Présentation et missions du Syndicat Mixte du Salève, Syndicat mixte du Salève, 5 septembre 2022

- La ferme de Mikerne, la Maison du Salève, 5 septembre 2022

- Dominique Ernst, « Un classique de la randonnée au Salève, le sentier du Pas de l’Echelle », L'Essor savoyard, , p. 30 (lire en ligne).

- Dominique Ernst, « La balade du Grand Pition, une belle montée vers le sommet du Salève », L'Essor savoyard,

- Jean-Jacques Boimond, Le Salève. Images et anecdotes, Mont-sur-Lausanne, Société de Développement de la Connaissance des Alpes à Genève, , 217 p., p. 193.

- « Varappe », sur Dictionnaire en ligne du Centre national de ressources textuelles et lexicales.

- « La Montée du Salève - Palmarès », sur courses.free.fr (consulté le )

- Dominique Ernst, « Genevois : Luis Ocaña, maillot jaune sur les routes du Salève lors du Tour de France 1973 », L'Essor savoyard, , p. 20 (lire en ligne)

- Dominique Ernst, « En 1967 survient l'affaire de la croix suisse », L'Essor savoyard, , p. 28

- Dominique Ernst, « Quand le romancier Joseph Kessel écrivait dans Le Messager! », Le Messager, , p. 32 (lire en ligne).

- Dominique Ernst, « Quand « Monty » visitait le téléphérique et pique-niquait sur le Salève… », Le Messager, (lire en ligne).

Voir aussi

Articles connexes

Liens externes

- Ressources relatives à la géographie :

- Notice dans un dictionnaire ou une encyclopédie généraliste :

- Salève, haut et bas, film documentaire réalisé par les studios Médias Unis et l'Atelier film du département de géographie de l'Université de Genève, juin 2014 (Lucas Destrem, Evasoa Mbelson, Papa Amadou Sy).