Glacier du Rhône

Le glacier du Rhône (Rhonegletscher ou Rottengletscher en allemand) se trouve à l'extrémité nord-est du canton du Valais en Suisse. Il donne naissance au Rhône, en amont de Gletsch, qui s'écoule ensuite dans la vallée de Conches.

| Glacier du Rhône | |||

La partie inférieure et médiane du glacier. Au fond, le Tieralplistock. | |||

| Pays | |||

|---|---|---|---|

| Canton | Valais | ||

| District | Conches | ||

| Massif | Alpes uranaises (Alpes) | ||

| Vallée | Vallée de Conches | ||

| Cours d'eau | Rhône | ||

| Type | Glacier de vallée | ||

| Longueur maximale | 8 km | ||

| Superficie | 15,9 km2 | ||

| Altitude du front glaciaire | 2 250 m | ||

| Coordonnées | 46° 36′ 12″ N, 8° 22′ 57″ E | ||

| Géolocalisation sur la carte : Suisse

Géolocalisation sur la carte : canton du Valais

| |||

Le glacier s'étend sur 8 kilomètres et atteint une largeur d'un peu plus de 1 000 mètres. Sa superficie est de 17 km2. Comme la plupart des glaciers alpins, il a passablement reculé depuis le milieu du XIXe siècle. Il est facilement accessible via la route du col de la Furka. Une galerie creusée dans la glace permet de visiter l'intérieur du glacier.

Situation

Le glacier du Rhône débute sur la face sud-ouest du massif du Dammastock à une altitude d'environ 3 600 mètres. Les premiers 2 500 mètres du glacier sont constitués d'un névé, l’Eggfirn, qui subit une dénivellation de 600 mètres. À l'altitude de 3 081 mètres, le glacier est relié au glacier de Trift par un petit col, l’Undri Triftlimi. Cet autre glacier s'écoule vers le nord sur le territoire bernois en direction du col du Susten.

Le glacier du Rhône suit ensuite une pente plus douce avec une déclivité d'environ 14 % en direction du sud. Il est bordé à l'est par le Galenstock (3 586 m), et à l'ouest par le Tieralplistock (3 382 m) et la barre des Gärstenhörner (3 183 m). La langue glaciaire se termine à une altitude d'environ 2 250 m[1] et donne naissance au Rhône.

Histoire

Lors des périodes de glaciation, le glacier du Rhône a recouvert une bonne partie du sud-ouest de la Suisse avec une épaisseur pouvant atteindre 2 000 mètres. La masse de glace se séparait ensuite à la hauteur du lac Léman en deux bras dont l'un atteignait la région à l'est de Lyon en France[2]. L'autre bras se dirigeait quant à lui au nord pour recouvrir le nord-ouest des Préalpes suisses et le plateau suisse avant d'aboutir près de Berne. Il y rejoignait l'actuel glacier de l'Unteraar qui avait lui aussi grandement avancé.

Dernières glaciations

Lors des deux dernières glaciations majeures, la glaciation de Riss et la glaciation de Würm, le glacier du Rhône atteignait une partie du plateau suisse et les montagnes jurassiennes dans la région du mont Tendre étaient en partie recouvertes. Lors de la glaciation de Würm, le glacier terminait sa course près de Wangen an der Aare, entre Olten et Soleure. Des vestiges géologiques sous la forme de granite ou de gneiss des Alpes valaisannes peuvent être trouvés dans l'ouest du plateau suisse[3] - [4].

Petit âge glaciaire

Durant le Petit Âge glaciaire et jusqu'au début du XXe siècle, le glacier descendait jusque dans la vallée de Conches à la hauteur du village de Gletsch à environ 1 800 mètres d'altitude. Sa langue se trouvait alors non loin de l'hôtel du village. En 1856, le glacier atteint une avancée record qu'il est possible d'imaginer aujourd'hui grâce aux moraines et aux pierres déposées par la masse de glace.

Lors de son passage dans la région, Sebastian Münster le décrit ainsi :

« Le 4 août 1546… comme je me rendais à cheval à la Furka, je parvins à une immense masse de glace dont l'épaisseur, autant que je pus le conjecturer, était de deux à trois piques militaires, dont la largeur équivalait à la portée d'un arc puissant ; en longueur, elle s'étendait indéfiniment vers le haut, de sorte qu'on ne pouvait en apercevoir la fin. Elle offrait à ceux qui la regardaient un terrifiant spectacle. De cette masse s'étaient détachés un ou deux blocs de la taille d'une maison, ce qui en augmentait encore l'impression d'horreur. Il en sortait aussi une eau blanchâtre, qui entraînait avec elle de multiples particules de glace, de sorte qu'un cheval ne pouvait la traverser à gué sans danger. Ce cours d'eau marque le commencement du fleuve Rhône. »

— Sebastian Münster, traduit du latin par Emmanuel Le Roy Ladurie, Histoire du climat depuis l'an mil

De cette description, Le Roy Ladurie déduit les dimensions du glacier au milieu du XVIe siècle. Sa hauteur devait être de 10 à 15 mètres pour une largeur de 200 mètres, une taille nettement supérieure à celle du glacier dans les années 1960, décennie au cours de laquelle l'historien français écrit[5].

Glaciologie et évolution

Le glacier du Rhône fait partie des glaciers les plus étudiés des Alpes. En 1546, Sebastian Münster en fit la description dans son ouvrage Cosmographia Universalis[6]. Les blocs erratiques du plateau suisse avec leur imposante masse ne pouvaient avoir été amenés par la seule force de l'eau et c'est ce constat qui poussa les scientifiques à s'intéresser de plus près aux glaciers alpins, établissant ainsi les bases de la glaciologie. Louis Agassiz fut l'un des principaux pionniers en la matière et étudia entre autres le glacier du Rhône.

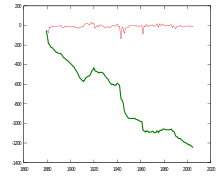

Les premières mesures sur le glacier du Rhône remontent à 1874[7], grâce aux travaux de l'ingénieur Philipp Gosset[8]. Depuis cette année, la longueur, l'épaisseur de la glace et d'autres observations sont soigneusement consignées. La vitesse d'écoulement du glacier et la direction empruntée par la masse glaciaire sont mesurées en plusieurs points. Le résultat de ces recherches fut publié pour la première fois en 1916 avec Vermessungen am Rhonegletscher 1874-1915 par Paul-Louis Mercanton. Depuis 1874, le glacier a reculé chaque année de 8,5 mètres en moyenne (-11,1 mètres en 2001/2002, -2 mètres en 2002/2003[9]). Son épaisseur diminue annuellement de 25 centimètres.

Recul

Sur la carte Dufour (1836 et 1862), le glacier s'étend jusqu'à Gletsch à la position : 46° 33′ 49,1″ N, 8° 21′ 51,44″ E. Sur la carte Siegfried (1870 et 1926), il recule de plusieurs centaines de mètres par rapport à la carte Dufour : 46° 34′ 03,68″ N, 8° 22′ 31,62″ E. Sur une carte de 2010, il est encore plus reculé : 46° 34′ 44,26″ N, 8° 22′ 58,62″ E

À l'été 2020, la fonte inquiète et on couvre le glacier d'une bâche blanche pour le protéger[10].

Tourisme

Depuis l'hôtel Belvédère (2 271 m) situé près de la route du col de la Furka, un sentier mène au bord du glacier où l'on peut visiter une galerie creusée directement dans la glace[11]. Le recul du glacier nécessite de creuser régulièrement une nouvelle galerie. Les entrées des anciennes grottes sont parfois encore visibles en contrebas. Le recul du glacier a toutefois eu un impact sur l'intérêt touristique du site. En contrepartie, diverses espèces animales et végétales ont colonisé l'ancien emplacement de la langue glaciaire plus bas dans la vallée, participant à la richesse biologique du Haut-Valais.

Littérature

Le glacier a été le sujet d'un poème de Victor Hugo, Dicté en présence du glacier du Rhône dans Les Feuilles d’automne.

Références

- état en 2007

- Mairie des Houches | L'empreinte des glaciers aux Chavants

- Les stations magdaléniennes de « Veyrier » à Etrembières \(Haute-Savoie\)

- Encyclopedie

- Emmanuel Le Roy Ladurie, Histoire du climat depuis l'an mil, Flammarion, coll. « Champs histoire », 2020 (réédition), 688 p. (ISBN 9782081451988), p. 218-223.

- « Glaciologie » dans le Dictionnaire historique de la Suisse en ligne.

- http://www.alpinesmuseum.ch/art//fokus/handzettel/info-f-nov06.pdf

- Georg Germann (ed.), Das Multitalent Philipp Gosset 1838-1911. Alpinist, Gletscherforscher, Ingenieur, Landschaftsgärtner, Topograf, Baden 2014

- http://glaciology.ethz.ch/messnetz/downloadPubs/alpen01-02-03_f.pdf

- Philippe Castella (photogr. Keystone), « Le Conseil fédéral propose un contre-projet direct à l’initiative populaire sur le climat Berne fond pour les glaciers », Le Courrier, , p. 8

- Homepage Belvédère

Liens externes

- Ressources relatives à la géographie :

- (fr) Grotte de glace au glacier du Rhône

- (fr) Page consacrée au recul du glacier du Rhône

- (fr) Photos aériennes

- (fr) Histoire des mesures sur le glacier du Rhône

- (de) Carte du déplacement d'une rangée de pierres entre 1874 et 1883

- (de) Histoire et explication technique sur les moyens mis en œuvre pour mesurer le glacier

- (de) Vidéo de présentation du glacier