Tithonien

Le Tithonien est le troisième et dernier étage stratigraphique du Jurassique supérieur (Malm). Il s'étend de -152,1 ± 0,9 à ≃ -145,0 millions d'années[1]. Il est précédé du Kimméridgien et est suivi par le Berriasien (Crétacé). Il se substitue depuis 1990 au Portlandien. Sa durée est d'environ 7 millions d'années.

| Notation chronostratigraphique | j7 |

|---|---|

| Notation française | j7 |

| Notation RGF | j7 |

| Niveau | Étage / Âge |

| Époque / Série - Période / Système -- Érathème / Ère |

Jurassique supérieur Jurassique Mésozoïque |

Stratigraphie

Historique et Étymologie

Le terme de Tithonische Etage a été introduit par le paléontologue allemand Carl Albert Oppel en 1865[2]. Son nom est inhabituel pour un étage géologique, car il n'est pas lié à une région ou une localité où le stratotype de l'étage est défini à l'origine. Il est emprunté à la mythologie grecque. Tithon (Τιθωνός), fils de Laomédon, tomba amoureux d'Éos, la déesse de l'aurore. S'il se retrouve en stratigraphie, c'est qu'il tend les bras à l'aurore du Crétacé… Oppel n’a donc pas indiqué un stratotype précis mais une suite d’affleurements situés entre la Pologne et l’Autriche. Le paléontologue allemand Melchior Neumayr démontre en 1873[3] que la limite entre Kimméridgien et Tithonien est proche de celle définie par le naturaliste et paléontologue français Alcide d'Orbigny à partir de 1842[4] - [5] entre ses étages Kimméridgien et Portlandien (défini dans l’île de Portland dans le comté du Dorset dans le Sud de l’Angleterre).

Cependant une compréhension différente de l’étage portlandien selon les régions et les pays a conduit finalement la commission stratigraphique internationale et l'Union internationale des sciences géologiques (UISG) à retenir le terme de Tithonien en [6]. L'ancien nom de "Tithonique", encore parfois utilisé, est obsolète[1].

Dans la province paléobiogéographique dite boréale (Russie, Scandinavie, Groenland, etc.) le géologue russe Serguei N. Nikitin a créé en 1881 un étage Volgien basé sur la biozonation des ammonites[7]. Il a été démontré depuis que l’étage Volgien correspond à peu près au Tithonien. La commission stratigraphique internationale, en 1990, a laissé la possibilité d’utiliser le nom Volgien pour les provinces boréales et subboréales, même si le terme Tithonien prime pour cet intervalle de temps[1].

Stratotype

Stratotype historique

Il n’y a pas de stratotype de référence dans la définition du Tithonien donnée par Oppel, mais une suite de coupes géologiques et affleurements indiquée entre la Pologne et l’Autriche.

Stratotype, PSM

Encore plus que pour le Kimméridgien le provincialisme extrême du Tithonien rend très complexe la définition des limites et de la biozonation du Tithonien.

Base du Tithonien

Les différentes provinces paléobiogéographiques ont conduit à l’établissement d’échelles biostratigraphiques distinctes pour chacune de ces provinces et même, au sein d’une province, de zonations différentes en fonction des marqueurs choisis (ammonites, calpionelles, nannofossiles, magnétostratigraphie) [6].

Le Point Stratotypique Mondial (PSM) pour la définition officielle de la base de l’étage est cependant en cours de sélection. Il sera choisi dans des sédiments pélagiques bien développés du domaine téthysien. Ceci devrait mettre un terme à de longues controverses et à un long travail qualifié de défi rébarbatif par James G. Ogg et Linda A. Hinnov (2012)[6].

Plusieurs sites sont étudiés :

- les calcaires pélagiques sous le château de Crussol, situé sur la commune de Saint-Péray, dans le département de l'Ardèche en région Rhône-Alpes ;

- des carrières dans le terrain militaire du camp de Canjuers localisées dans le département du Var en région Provence, où est exposé des calcaires lithographiques dans lesquels se trouvent de très nombreux fossiles très bien conservés (Lagerstätte de Canjuers) ;

- des affleurements situés dans le Jura souabe dans le sud de l’Allemagne ;

- un site près du village de Fornazzo, dans la région de l’Etna en Sicile.

Dans ces régions appartenant au domaine téthysien, la base du Tithonien sera déterminée à partir de l’apparition des ammonites Hybonoticeras aff. hybonotum et Glochiceras lithographicum (base de la zone à Hybonotum), et immédiatement suivie par l’occurrence des premières ammonites du genre Gravesia.

Toit du Tithonien

De même le PSM de la base du premier étage du Crétacé, le Berriasien, qui marquerait le toit du Tithonien, n’a pas encore été choisi[6].

Le sommet du Tithonien correspond au toit du système Jurassique. La limite entre les systèmes Jurassique/Crétacé est singulière car elle n’est pas marquée par un événement global. C’est une différence majeure avec les limites des deux systèmes précédents : limites Jurassique/Trias et Trias/Permien et celle du système qui suit le Jurassique : limite Crétacé/Paléogène, qui sont toutes affectées par des phénomènes d’extinctions massives.

Outre le provincialisme paléobiogéographique souligné plus haut, la partie supérieure de l’étage est marquée par une régression marine de premier ordre. Sur une partie de l’Europe, les sédiments déposés indiquent des milieux peu profonds, laguno-lacustres, constitués d’argiles, de marnes et de calcaires fins avec des évaporites (exemples : comtés du Dorset et du Sussex de l'Est, Boulonnais, Jura, Charentes, calcaire de Solnhofen en Bavière, etc.). Ce faciès appelé Purbeckien, un temps considéré comme un étage à part entière, est difficile à dater. On considère aujourd’hui qu’il se situe à cheval sur la limite Tithonien-Berriasien (premier étage du système Crétacé) qui vient immédiatement au-dessus du Tithonien.

Subdivisions

Au vu du provincialisme biogéographique évoqué ci-dessus, les subdivisions de l’étage à une échelle globale ne sont pas encore définitives.

Paléogéographie et Faciès

| Formation | Localisation | Description | Photo |

|---|---|---|---|

| Calcaires tithoniens | Saint-Pierre-de-Chartreuse | Les sommets du chaînon central du massif de la Chartreuse, comme la Scia et le Roc d'Arguille, sont constitués de calcaires du Tithonien supérieur. Cette couche de calcaire s'étend vers l'ouest en plan incliné depuis le sommet. Les calcaires plus anciens (Tithonien moyen et inférieur) affleurent à la faveur de l'érosion, sur les versants est et sud[8]. |  |

Paléontologie

Rhamphorhynchus sp., ptérosaure du calcaire de Solnhofen.

Rhamphorhynchus sp., ptérosaure du calcaire de Solnhofen. Eryon cuvieri, crustacé du calcaire de Solnhofen.

Eryon cuvieri, crustacé du calcaire de Solnhofen. Mesurupetala sp., libellule du calcaire de Solnhofen.

Mesurupetala sp., libellule du calcaire de Solnhofen.

Fossile d'Atoposaurus oberndorferi,

Crocodyliformes du calcaire de Solnhofen

au musée Teyler de Haarlem (Pays-Bas). Brachyphyllum nepos (Conifère, Cheirolepidiaceae) du calcaire de Solnhofen (Bürgermeister-Müller-Museum de Solnhofen).

Brachyphyllum nepos (Conifère, Cheirolepidiaceae) du calcaire de Solnhofen (Bürgermeister-Müller-Museum de Solnhofen).

Le calcaire de Solnhofen dans le sud de l’Allemagne est un des sites les plus célèbres au monde pour la qualité de conservation et la variété de ses fossiles.

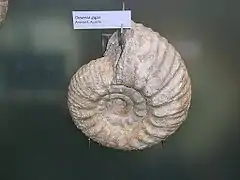

Les différentes provinces biogéographiques abritent des faunes marines distinctes. Par exemple, pour les ammonites, les genres Hybonoticeras, Semiformiceras, Richterella, Simoceras, Burckhardticeras, Micracanthoceras, Simplisphinctes, Paraulacosphinctes, Durangites, Franconites, Danubisphinctes, Sublithacoceras, Lemencia, Isterites, Pseudovirgatites, etc. abondent en domaine téhysien (sud de l’Espagne, Balkans, sud-est de la France, sud de l’Allemagne, …), tandis qu’en domaine boréal (Grande-Bretagne, Boulonnais, Groenland, …), les genres Pectinatites, Pavlovia, Virgatopavlovia, Progalbanites, Glaucolithites, Galbanites, Titanites, Paracraspedites, Subcraspedites, etc. dominent[9].

Le biome franco-germanique (Bassins parisien et aquitain) montre dans la partie basale de l’étage des faciès pélagiques à ammonites essentiellement du genre Gravesia qui, en s'éloignant parfois de leur biome vers le nord ou vers le sud, facilitent les corrélations entre les différentes régions. Mais dans ce biome, les environnements laguno-lacustres du faciès purbeckien s’installent rapidement et, en l’absence d’ammonites, empêchent toute corrélation stratigraphique[9] - [10].

Faune

Vertébrés

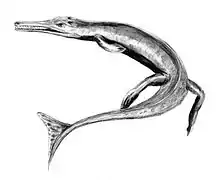

La faune était caractérisée par les Thalattosuchia, animaux marins ayant la forme de crocodiles :

- Dakosaurus

- Dakosaurus andiniensis

- Geosaurus

- G. giganteus

- Cricosaurus

- C. suevicus

- C. saltillense

- C. vignaudi

- C. araucanensis

- Metriorhynchus

- Rhacheosaurus

Références

- « Charte stratigraphique internationale (2012) » [PDF], sur http://www.stratigraphy.org/ (consulté le )

- (de)Carl Albert Oppel, Die Tithonische Etage. Zeitschrift der Deutschen Geologischen Gesellschaft, volume 17, 1865, p. 535-558

- (de) Melchior Neumayr, Die Fauna des Schichten mit Aspidoceras acanthicum, Abhandlungen der Kais.-Königl. Geologischen Reichsanstalt, volume5, no 6, 1873, p. 141-257

- Alcide d'Orbigny, Paléontologie française. Terrains jurassiques. 1, Céphalopodes, Masson éditeurs, Paris, 1842-1851, 2 volumes

- Alcide d'Orbigny, Cours élémentaire de paléontologie et de géologie stratigraphique, Masson éditeur, Paris, 1849-1852, 2 volumes

- (en) F.M. Gradstein, J.G Ogg, M. Schmitz et G. Ogg, The Geologic Time Scale 2012, Elsevier, , 1176 p. (ISBN 978-0-444-59448-8, lire en ligne)

- (ru)Serguei N. Nikitin,Jurassic formations between Rogbinsk, Mologa, and Myshkin, Materials on the Geology of Russia, no 10, 1881, p. 199-331

- « Roc d'Arguille, partie nord de la montagne de Pravouta, habert et collet de Pravouta », geol-alp.com

- Groupe français d'étude du Jurassique, Biostratigraphie du Jurassique ouest-européen et méditerranéen : zonations parallèles et distribution des invertébrés et microfossiles, Élie Cariou et Pierre Hantzpergue (coordonnateurs), Bulletin Centre recherches Elf Exploration-Production, Mémoire 17, 1997, 440 p., 6 figures, 79 tableaux, 42 planches

- Pierre Hantzpergue, Les ammonites kimméridgiennes du haut-fond d'Europe occidentale. Biochronologie, systématique, évolution, paléogéographie, Cahiers de paléontologie, éditions du CNRS, 1989, 428 p.

%252C_Nattheim%252C_Alemania%252C_2021-01-18%252C_DD_378-403_FS.jpg.webp)