Saint-Ismier

Saint-Ismier est une commune française située à une douzaine de kilomètres au nord-est de Grenoble dans le département de l'Isère en région Auvergne-Rhône-Alpes. Elle est rattachée à l'arrondissement de Grenoble, au canton du Moyen Grésivaudan et à la communauté de communes du Pays du Grésivaudan. Cette petite ville a vu sa population augmenter à 7000 habitants et son territoire s'urbaniser durant la seconde moitié du XXe siècle mais garde encore d'importantes zones rurales éparses, agricoles et forestières.

| Saint-Ismier | |||||

Vue de Saint-Ismier. | |||||

Héraldique |

|||||

| Administration | |||||

|---|---|---|---|---|---|

| Pays | |||||

| Région | Auvergne-Rhône-Alpes | ||||

| Département | Isère (Grenoble) |

||||

| Arrondissement | Grenoble | ||||

| Intercommunalité | Communauté de communes Le Grésivaudan | ||||

| Maire Mandat |

Henri Baile 2020-2026 |

||||

| Code postal | 38330 | ||||

| Code commune | 38397 | ||||

| Démographie | |||||

| Gentilé | Ismérusiens | ||||

| Population municipale |

7 046 hab. (2020 |

||||

| Densité | 473 hab./km2 | ||||

| Géographie | |||||

| Coordonnées | 45° 14′ 58″ nord, 5° 49′ 29″ est | ||||

| Altitude | Min. 216 m Max. 1 489 m |

||||

| Superficie | 14,90 km2 | ||||

| Type | Commune urbaine | ||||

| Unité urbaine | Grenoble (banlieue) |

||||

| Aire d'attraction | Grenoble (commune de la couronne) |

||||

| Élections | |||||

| Départementales | Canton du Moyen Grésivaudan | ||||

| Législatives | Première circonscription | ||||

| Localisation | |||||

| Géolocalisation sur la carte : France

Géolocalisation sur la carte : France

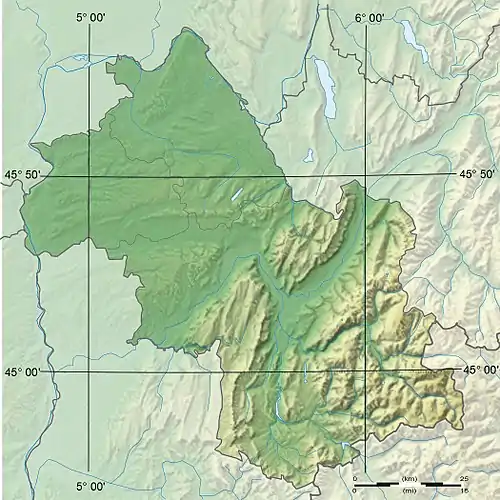

Géolocalisation sur la carte : Isère

Géolocalisation sur la carte : Auvergne-Rhône-Alpes

| |||||

| Liens | |||||

| Site web | saint-ismier.fr | ||||

Géographie

Localisation

La commune est distante de 13 km du centre de la ville de Grenoble, chef-lieu du département de l'Isère, située au sud-ouest, en aval de la rivière Isère. Sa distance avec Lyon, chef-lieu de la région Auvergne-Rhône-Alpes est de 117 km et enfin sa distance avec Paris est de 588 km, toutes ces distances ayant été calculées par la route[2].

La commune de Saint-Ismier occupe 1 495 hectares sur le coteau de la rive droite de l'Isère adossé au massif de la Chartreuse et face à la chaine de Belledonne. Du bord de la rivière à 217 mètres d'altitude à l'est, jusqu'aux crêtes du Saint-Eynard à 1 489 mètres à l'ouest, le paysage de Saint-Ismier s'est constitué peu à peu au fil des événements historiques et économiques, en s'adaptant à sa nature originale.

Communes limitrophes

Géologie et relief

La plaine de l’Isère, basse, assez large et relativement plate, résulte du passage des glaciers du quaternaire et de la fonte du lac post-glaciaire qui a laissé une épaisseur très importante d’alluvions accumulé au fil du temps.

L'agglomération s'est développée sur un coteau qui s’élève régulièrement de 200 à 500 mètres environ jusqu’à l’escarpement abrupt de la falaise de la Chartreuse : les éboulis calcaires ou marneux couvrent donc la plupart des secteurs, et les eaux souterraines s’y infiltrent[3].

La partie la plus haute de son territoire est incluse dans le Parc Naturel Régional de Chartreuse.

Sites géologiques remarquables

Le « torrent du Manival » (Magni et Val qui signifient grande vallée), avec ses ouvrages de correction torrentielle, est un site géologique remarquable de 69,18 hectares qui se trouve sur les communes de Bernin, Saint-Ismier et Saint-Nazaire-les-Eymes. En 2014, ce site d'intérêt géomorphologique est classé « deux étoiles » à l'« Inventaire du patrimoine géologique »[4]. Ce torrent possède le plus grand cône de déjection de toutes les Alpes françaises. Il a causé autrefois de grands ravages, d'où les travaux importants effectués dans son lit afin de canaliser ses humeurs[5].

Le Manival est situé dans les contreforts du massif de la Chartreuse. La composition pétrographique de ce site est constituée de roches sédimentaires disposées en strates (alternance de couches argileuses et de calcaires). Les roches de Chartreuse, principalement calcaires, ont pour origine les résidus de coquillages marins datant de l'ère secondaire (-250 millions à - 60 millions d'années )[6].

Climat

La vallée du Grésivaudan où se situe la totalité du territoire de la commune, étant orientée sud-ouest, nord-est, le vent y est donc beaucoup moins fréquent que dans la cluse de l'Isère. En particulier, les contreforts du massif de la Chartreuse sont protégés du vent du nord et du vent d'ouest. Le seul vent qui peut y souffler fortement, hors les rafales orageuses, est le vent de sud-ouest, surtout présent en automne et en hiver et il est souvent associé à un effet de foehn amenant une élévation de la température spectaculaire.

En hiver, à l'abri des vents du nord, les coups de froid y sont souvent moins sévères qu'à l'ouest du département, par contre les redoux océaniques sont plus longs à se faire sentir.

Hydrographie

Le territoire de la commune est bordé par plusieurs cours d'eau :

Le principal cours d'eau est l'Isère, rivière longue de 286 km, dont le bassin versant représente 10 800 km2, borde l'est du territoire communal. Cet affluent du Rhône est au milieu de son parcours lors de son passage en bordure orientale de la commune.

Le torrent du Manival, affluent de l'Isère, d'une longueur de 7 km[7], sépare la commune (située principalement sur la rive droite) du territoire voisin de Saint-Nazaire-les-Eymes. Les crues du torrent du Manival ont occasionné régulièrement des dégâts sur les habitations situées de part et d'autre de ses rives. Des mesures de protection ont été mises en place dès le XIXe siècle[8]. Le Manival est le deuxième torrent des Alpes françaises pour ses activités de creusement et d'alluvionnement [9].

Le ruisseau de Corbonne, qui sépare la commune (située en rive gauche) des communes de Biviers et de Montbonnot-Saint-Martin, est également un affluent de l'Isère.

Voies de communication et transports

Routes principales

Le territoire de la commune de Saint-Ismier est traversé par deux voies à grande circulation, l'autoroute A 41 et l'ancienne route nationale 90 reclassée en RD1090.

L'autoroute A41 relie Grenoble à Genève. Sa date de mise en service remonte à l'année 1981. La section Grenoble – Crolles a été construite pour les JO d'hiver de Grenoble. Cette voie autoroutière est gérée en concession par la société AREA (Société des Autoroutes Rhône-Alpes), laquelle est une société d'autoroutes, filiale du groupe APRR. La ville de Saint-Ismier est desservie par deux bretelles :

24.1 Saint-Ismier - Villard-Bonnot (échangeur complet)

24.1 Saint-Ismier - Villard-Bonnot (échangeur complet) 25 Montbonnot - Domène - Saint-Ismier (échangeur complet)

25 Montbonnot - Domène - Saint-Ismier (échangeur complet)

La route départementale 1090 (RD 1090) traverse la commune selon un axe nord-est (commune de Saint-Nazaire-les-Eymes) - sud ouest (commune de Montbonnot-Saint-Martin) et sa gestion relève du département de l'Isère.

Routes secondaires

Deux routes notables :

- la route départementale RD11b permet de relier le centre de la commune et la RD1090 à la sortie 25 de l'A41. Dénommée ensuite RD11, cette route franchit l'Isère et relie ainsi Saint-Ismier voisine de Domène pour se raccorder à la RD523.

- la route départementale RD30 permet de relier le centre de la commune et la RD1090 à la sortie 24.1 de l'A41, puis après avoir franchi l'Isère, rejoint le centre-ville de Villard-Bonnot.

Transports

La communauté de communes Le Grésivaudan, à laquelle appartient La ville de Saint-Ismier, propose le réseau de bus TouGo pour voyager à l’intérieur des quarante-trois communes du territoire et ainsi faciliter les déplacements des habitants[10].

La commune est desservie par quatre lignes régulières de cars du réseau interurbain de l'Isère, fonctionnant tous les jours, samedis, dimanches et jours fériés, compris.

La commune fait partie du Syndicat mixte des mobilités de l'aire grenobloise (S.M.M.A.G.). Elle participe ainsi à l'organisation des mobilités au service des territoires.

Urbanisme

Typologie

Saint-Ismier est une commune urbaine, car elle fait partie des communes denses ou de densité intermédiaire, au sens de la grille communale de densité de l'Insee[Note 1] - [11] - [12] - [13]. Elle appartient à l'unité urbaine de Grenoble, une agglomération intra-départementale regroupant 38 communes[14] et 450 501 habitants en 2017, dont elle est une commune de la banlieue[15] - [16].

Par ailleurs la commune fait partie de l'aire d'attraction de Grenoble dont elle est une commune de la couronne[Note 2]. Cette aire, qui regroupe 204 communes, est catégorisée dans les aires de 700 000 habitants ou plus (hors Paris)[17] - [18].

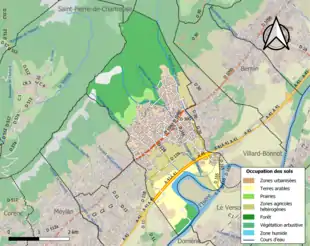

Occupation des sols

L'occupation des sols de la commune, telle qu'elle ressort de la base de données européenne d’occupation biophysique des sols Corine Land Cover (CLC), est marquée par l'importance des forêts et milieux semi-naturels (38,2 % en 2018), une proportion sensiblement équivalente à celle de 1990 (38,5 %). La répartition détaillée en 2018 est la suivante : forêts (36,3 %), zones urbanisées (26,9 %), zones agricoles hétérogènes (15,6 %), terres arables (10,3 %), prairies (3,9 %), eaux continentales[Note 3] (2,2 %), espaces ouverts, sans ou avec peu de végétation (1,9 %), zones industrielles ou commerciales et réseaux de communication (1,5 %), mines, décharges et chantiers (1,3 %)[19].

L'IGN met par ailleurs à disposition un outil en ligne permettant de comparer l’évolution dans le temps de l’occupation des sols de la commune (ou de territoires à des échelles différentes). Plusieurs époques sont accessibles sous forme de cartes ou photos aériennes : la carte de Cassini (XVIIIe siècle), la carte d'état-major (1820-1866) et la période actuelle (1950 à aujourd'hui)[Carte 1].

Hameaux, lieux-dits et écarts

Voici, ci-dessous, la liste la plus complète possible des hameaux, quartiers et lieux-dits résidentiels urbains comme ruraux qui composent le territoire de la commune de Saint-Ismier, présentés selon les références toponymiques fournies par le site géoportail de l'Institut géographique national[20].

|

|

|

|

H = hameau

Risques sismiques

L'ensemble du territoire de la commune de Saint-Ismier est situé en zone de sismicité no 4, comme la plupart des communes de son secteur géographique (Massif de la Chartreuse et vallée du Grésivaudan)[21].

| Type de zone | Niveau | Définitions (bâtiment à risque normal) |

|---|---|---|

| Zone 4 | Sismicité moyenne | accélération = 1,6 m/s2 |

Autres risques

Du fait de sa proximité avec le cours de l'Isère, la partie la plus basse du territoire de Saint-Ismier peut être confrontée à un risque important d'inondation[23].

Toponymie

Selon André Planck, auteur du livre L'origine du nom des communes du département de l'Isère, le nom de Saint-Ismier évoque un moine du diocèse de Bâle, en Suisse, dénommé Saint Himerius (de), à rapprocher du nom de la commune suisse de Saint-Imier[24].

L'historien Ulysse Chevalier, dans son Regeste dauphinois, relève l'existence de la paroisse de Saint Ismier dès l'an 1083 sous le libellé de parrochia S. Himerii (« paroisse de S. Himerius » en latin)[25]. Emmanuel Pilot de Thorey a trouvé dans des archives du XIIe siècle parrochia Sancti Hymerii (« paroisse de Saint Hymerius »), ainsi que parrochia Sancti Imerii (« paroisse de Saint Imerius »)[26].

Pendant la révolution française de nombreuses villes en France furent rebaptisées. La commune de Saint-Ismier fut brièvement appelée Mansval ou Manival[27].

Histoire

Préhistoire et Antiquité

À compter du IVe millénaire av. J.-C., la mise en culture progressive des terroirs sur les flancs du Grésivaudan et de la Combe de Savoie par des paysans néolithiques a pu être constatée par des recherches archéologiques [28].

Les premiers résidents du secteur de Saint-Ismier, historiquement reconnus, sont les Allobroges, qui s’y sont installés à partir du Ve siècle avant notre ère. Ce peuple occupait la zone la plus vaste allant du nord du Vercors et de Belledonne en passant par le Grésivaudan et sur une grande partie de la région qui sera dénommée plus tard la Sapaudia puis la Sabaudia qui deviendra la Savoie).

Moyen Âge et Temps Modernes

La première évangélisation du Grésivaudan et du secteur de Saint-Ismier aurait été effectuée par Nazaire de Milan[29].

Époque contemporaine

Avant le nouveau découpage territorial de 2014, Saint-Ismier était un chef-lieu de canton de l'arrondissement de Grenoble, qui comprenait également les communes de Bernin, Biviers, Montbonnot-Saint-Martin et Saint-Nazaire-les-Eymes.

Politique et administration

Administration municipale

Conformément à son nombre d'habitants, le conseil municipal de Saint-Ismier compte vingt-neuf membres (quatorze femmes et quinze hommes) dont un maire, huit adjoints au maire, cinq conseillers délégués et quinze conseillers municipaux (douze membres de la majorité municipale et trois conseillers de l'opposition municipale)[30].

Saint-Ismier fait partie de la communauté de communes du Pays du Grésivaudan, la principale communauté de communes rurales de l'Isère, autant par sa superficie que par son nombre d'habitants.

Liste des maires

Jumelages

Après avoir été jumelée, dans les années 1980, avec la ville suisse homonyme de Saint-Imier[33], la commune a été jumelée de 2005 à 2015 avec une autre ville européenne : Stroud (![]() Royaume-Uni), commune anglaise située à proximité de Bristol[34].

Royaume-Uni), commune anglaise située à proximité de Bristol[34].

Population et société

Démographie

L'évolution du nombre d'habitants est connue à travers les recensements de la population effectués dans la commune depuis 1793. Pour les communes de moins de 10 000 habitants, une enquête de recensement portant sur toute la population est réalisée tous les cinq ans, les populations légales des années intermédiaires étant quant à elles estimées par interpolation ou extrapolation[35]. Pour la commune, le premier recensement exhaustif entrant dans le cadre du nouveau dispositif a été réalisé en 2008[36].

En 2020, la commune comptait 7 046 habitants[Note 4], en augmentation de 3,66 % par rapport à 2014 (Isère : +2,73 %, France hors Mayotte : +1,9 %).

Enseignement

La commune est rattachée à l'académie de Grenoble (Zone A) et héberge trois écoles primaires publiques sur son territoire :

- l'école de la Poulatière,

- l'école du Clos Marchand

- l'école des Vignes.

La commune compte également un collège public, le collège du Grésivaudan et un collège privé, le collège de La Sainte Famille.

Il existe également un lycée public horticole, l'École du Paysage. Cet établissement spécialisé dans des formations du paysage, de la nature et du vivant dispense tout à la fois un enseignement scolaire (LEGTA) ainsi que des formations par apprentissage et pour adultes (C.F.P.P.A.). Pour cela, il s'appuie sur une exploitation agricole, support pédagogique et véritable outil de production dont les produits, labellisés « biologiques », sont vendus sur le site. Cet établissement est géré par le ministère de l'agriculture.

La scolarité en filière générale publique peut se poursuivre au lycée du Grésivaudan Meylan (LGM).

Équipements et clubs sportifs

- Entente Sportive du Manival, club de football regroupant les communes de Montbonnot-Saint-Martin, Biviers, Saint-Ismier, Saint-Nazaire-les-Eymes et Bernin.

- Isère Gresivaudan Floorball (les Tigres du Grésivaudan), Club de Floorball évoluant en Élite Nationale amateur, a son siège à la commune de Saint-Ismier.

- Saint-Ismier Tennis, club de tennis de la commune.

- Shotokan Karaté Club de Saint-Ismier à l'Agora.

Équipements culturels

La commune compte sur son territoire deux aménagements culturels principaux :

- la salle de spectacle Agora qui compte 800 places au total, dont 330 places assises[39]

- la Médiathèque de l'Orangerie de 320 m2 avec 30 000 documents (livres, journaux, CD, DVD), accès à Internet...

Équipement sanitaire et social

La commune comprend :

Presse locale et régionale

La commune publie plusieurs fois par an son magazine municipal "Le Lien", distribué dans toutes les boîtes aux lettres. On y retrouve toute l'actualité.

Historiquement, le quotidien à grand tirage Le Dauphiné libéré consacre, chaque jour, y compris le dimanche, dans son édition de Grenoble, un ou plusieurs articles à l'actualité du canton, de la communauté de communes et quelquefois de la ville, ainsi que des informations sur les éventuelles manifestations locales, les travaux routiers, et autres événements divers à caractère local.

Presse audiovisuelle

TéléGrenoble est la chaîne de télévision locale généraliste privée diffusant par voie hertzienne sur la métropole de Grenoble. La chaîne se consacre exclusivement à l'actualité locale et à la mise en valeur du territoire. La commune est également couverte par le réseau de France 3 qui diffuse le journal d'information régional de France 3 Alpes.

Cultes

L'église Saint Philibert fait partie de la paroisse Saint Martin du Manival, rattachée au diocèse de Grenoble-Vienne[42]. Le presbytère en héberge la Maison paroissiale.

Économie

Située à proximité de l'échangeur 24.1 de l'autoroute A41, la zone d'activité Isiparc accueille sur environ 7 hectares des entreprises de haute technologie et quelques enseignes commerciales.

La commune fait partie de l'aire géographique de production et transformation du « Bois de Chartreuse », la première AOC de la filière Bois en France[43] - [44].

Revenus de la population et fiscalité

En 2019, le revenu fiscal médian par ménage était de 33 860 €, ce qui plaçait Saint-Ismier dans les 200 premières communes de France.

Culture locale et patrimoine

Lieux et monuments

Le mémorial Doyen Gosse

Ce mémorial est situé à la sortie de Saint-Ismier, près de la route départementale 1090, en direction de Bernin. Il est labellisé « Patrimoine du XXe siècle » de l'Isère depuis 2003.

En octobre 1948, René Gosse et son fils Jean, tous les deux assassinés par la milice en 1943, sont inhumés dans un ancien four à chaux, également utilisé pour le stockage de charbon puis transformé en mémorial édifié en leur honneur par l'architecte Auguste Perret.

La Tour d'Arces

Datant du début du XIIIe siècle et située dans la forêt domaniale du Saint-Eynard, la tour médiévale d'Arces est un édifice en ruines. Elle est présumée être la Bâtie de Saint-Ismier[45]. Elle est construite sur un énorme bloc d'éboulement de la faille du Pas de la Branche[46].

En 2020 son propriétaire en fait don à la commune de Saint-Ismier[47].

Les autres bâtiments et sites civils

- La motte castrale des Autarel, du XIe siècle[45].

- La maison forte de la Bâtie Champrond, du XIIIe siècle, est dite aussi "Bâtie d'en Bas"[48] ou "bâtie de Saint Nazaire". Elle est à l'origine de l'appellation du Bois de la Batie et de l'espace naturel sensible homonyme.

- Le Clos Faure, de la fin du XVe siècle, actuellement mairie[45].

- Le Clos du XVIe siècle des Saint-Pierre au Servage[45].

- Les hameaux du Servage et du Millet, des bâtisses à fenêtres à meneaux[45].

- Le château Randon et son domaine[45] et la Chapelle du Maréchal Randon, labellisée Patrimoine en Isère en 2011[49].

- Le monument de Taxi, route de Chambéry, près du collège du Grévisaudan.

- Le souterrain du Servage[50].

Les bâtiments religieux

Église Saint-Philibert de Saint-Ismier

Cet édifice religieux, de style roman, date du XIIe siècle. Il a été réaménagé à plusieurs reprises[51]. Le portail qui est, avec le porche voûté qu'il précède, la seule partie médiévale clairement identifiable de l'église, a été classé au titre des monuments historiques par arrêté du [52]. À l'intérieur de l'église, juste à l'entrée, une copie d'un tableau de Philippe de Champaigne. L'original qui représente saint Jean-Baptiste a été offert par le général Jean Gabriel Marchand[53] au musée de Grenoble en 1811.

a vu l'installation d'un orgue réalisé par le facteur d'orgues Michel Giroud.

En l'église s'est dotée de vitraux d'Arcabas, exécutés par le maître verrier Jean Bessac : une verrière dans le chœur évoque la Pentecôte, cinq autres sous la tribune évoquent la vie de Jésus[54] - [55].

- Bâtiments de Saint-Ismier

Le Château Randon.

Le Château Randon. L'entrée de la chapelle du Maréchal Randon.

L'entrée de la chapelle du Maréchal Randon. L'ancienne mairie et l'ancienne école.

L'ancienne mairie et l'ancienne école. L'église Saint-Philibert.

L'église Saint-Philibert. La tour d'Arces.

La tour d'Arces. La maison forte dite Tour de La Bâtie Champrond.

La maison forte dite Tour de La Bâtie Champrond.

Patrimoine naturel

Saint-Ismier est l'une des communes adhérentes du parc naturel régional de Chartreuse. Elle héberge également un espace naturel protégé.

L'Espace naturel sensible du Bois de la Bâtie[56], situé dans un ancien bras de l'Isère et partagé avec la commune voisine du Versoud. Il comprend une forêt alluviale préservée, un plan d’eau ( le Bois Français), un verger conservatoire et des mares pédagogiques. Un sentier aménagé permet d'observer les castors, des cygnes, des foulques, des poules d’eau, des martins-pêcheurs et de nombreuses espèces de libellules.

Espaces verts et fleurissement

En mars 2017, la commune obtient une fleur au concours des villes et villages fleuris, ce label récompense le fleurissement de la commune[57].

La base de loisirs du Bois Français qui correspond à un ancien bras de l'Isère est située en grande partie sur le territoire de la commune, en limite du territoire de la commune voisine du Versoud. De nombreuses activités y sont proposées : baignade, ski nautique, aviron...

Personnalités liées à la commune

- Jean Gabriel Marchand (1765-1851), général des armées de la République et de l'Empire, est décédé à Saint-Ismier.

- Joseph Désiré Félix Faure dit Félix-Faure (1780-1859), pair de France, possédait le "Clos Faure", domaine constitué aujourd'hui par la mairie et le lotissement de la Fontaine Amélie. Ami de Stendhal, ce dernier vint l'y visiter à plusieurs reprises[58].

- Stendhal (1783-1842) a eu aussi pour amis François et Victorine Bigillion, dont le père était propriétaire d'une maison chemin de Ribotière à Saint-Ismier[59] - [60]. Il a d'autre part écrit une nouvelle intitulée Le chevalier de Saint-Ismier, dont l'action se situe principalement à Bordeaux au XVIIe siècle[61].

- Jacques Louis Randon (1795-1871), militaire et homme politique, maréchal de France et gouverneur de l'Algérie, inhumé dans la chapelle Notre-Dame-de-la-Vallée, dite chapelle du Maréchal Randon, a proximité du lycée horticole.

- René Gosse (1883-1943), mathématicien et résistant français assassiné à Saint-Ismier.

- Louise Morel (1898-1974), artiste peintre, est décédée à Saint-Ismier où elle s'était retirée dès 1962.

- Michel Ringeval ancien joueur et entraîneur de rugby à XV réside à Saint-Ismier[62].

- Coralie Frasse Sombet, skieuse française qui a grandi et réside à Saint-Ismier.

- Bernard Thévenet, ancien cycliste français et double vainqueur du Tour de France réside à Saint-Ismier dont il a été conseiller municipal.

Héraldique

|

Blason | Écartelé : au premier d'or à un saint d'argent vétu d'azur et nimbé de gueules, les deux avant-bras tourné vers le haut, adextré de la lettre S et senestré de la lettre I le tout d'argent, au deuxième d'azur à trois monts d'argent rangés en bande et brochant sur le tout trois sapins également d'argent et rangés vaguement en bande, au troisième d'azur à une grappe de raisin fruitée, feuillée et tigée d'argent, au quatrième d'or à un dauphin d'azur, crêté, barbé, loré, peautré et oreillé de gueules[63]. |

|---|---|---|

| Détails | Le statut officiel du blason reste à déterminer. |

Voir aussi

Articles connexes

Liens externes

- Ressources relatives à la géographie :

- Ressource relative à plusieurs domaines :

- Ressource relative aux organisations :

- Site officiel

Notes et références

Notes et cartes

- Notes

- Selon le zonage des communes rurales et urbaines publié en novembre 2020, en application de la nouvelle définition de la ruralité validée le en comité interministériel des ruralités.

- La notion d'aire d'attraction des villes a remplacé, en , celle d'aire urbaine afin de permettre des comparaisons cohérentes avec les autres pays de l'Union européenne.

- Les eaux continentales désignent toutes les eaux de surface, en général des eaux douces issues d'eau de pluie, qui se trouvent à l'intérieur des terres.

- Population municipale légale en vigueur au 1er janvier 2023, millésimée 2020, définie dans les limites territoriales en vigueur au 1er janvier 2022, date de référence statistique : 1er janvier 2020.

- Cartes

- IGN, « Évolution de l'occupation des sols de la commune sur cartes et photos aériennes anciennes. », sur remonterletemps.ign.fr (consulté le ). Pour comparer l'évolution entre deux dates, cliquer sur le bas de la ligne séparative verticale et la déplacer à droite ou à gauche. Pour comparer deux autres cartes, choisir les cartes dans les fenêtres en haut à gauche de l'écran.

Références

- Site de la mairie de Saint-Ismier – Vie quotidienne – Nouveaux arrivants, « Page d'accueil du maire », sur www.saint-ismier.fr (consulté le ).

- Site annuaire-mairie, page sur Saint-Ismier.

- Site saint-ismier-en-gresivaudan.fr, page "aperçu du territoire", consulté le 21 juillet 2019

- Inventaire du patrimoine géologique : résultats, Ministère de l'Environnement, de l'Énergie et de la Mer - DREAL Auvergne-Rhône-Alpes, 24 janvier 2014 (mis à jour le 31 mars 2015), accès le 23 septembre 2016.

- « Vue aérienne du torrent du Manival », sur www.irma-grenoble.com (consulté le ).

- « Introduction à la pétrographie et à la stratigraphie », sur www.geol-alp.com (consulté le ).

- Sandre, « Fiche cours d'eau (W1410500) ».

- « Documentaire sur le torrent de Manival ».

- Site saint-nazaire-les-eymes.fr, page sur le torrent de Manival, consulté le 21 juillet 2019

- Site de la CC du Grésivaudan, page sur les lignes de bus

- « Typologie urbain / rural », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Commune urbaine - définition », sur le site de l’Insee (consulté le ).

- « Comprendre la grille de densité », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Unité urbaine 2020 de Grenoble », sur https://www.insee.fr/ (consulté le ).

- « Base des unités urbaines 2020 », sur www.insee.fr, (consulté le ).

- Vianney Costemalle, « Toujours plus d’habitants dans les unités urbaines », sur le site de l'Institut national de la statistique et des études économiques, (consulté le ).

- « Base des aires d'attraction des villes 2020. », sur le site de l'Institut national de la statistique et des études économiques, (consulté le ).

- Marie-Pierre de Bellefon, Pascal Eusebio, Jocelyn Forest, Olivier Pégaz-Blanc et Raymond Warnod (Insee), « En France, neuf personnes sur dix vivent dans l’aire d’attraction d’une ville », sur le site de l'Institut national de la statistique et des études économiques, (consulté le ).

- « CORINE Land Cover (CLC) - Répartition des superficies en 15 postes d'occupation des sols (métropole). », sur le site des données et études statistiques du ministère de la Transition écologique. (consulté le )

- Site géoportail, page des cartes IGN

- Site de la préfecture de l'Isère, carte des zones de sismicité.

- Arrêté du 22 octobre 2010 relatif à la classification et aux règles de construction parasismique applicables aux bâtiments de la classe dite « à risque normal » - Légifrance.

- Site georisques.gouv.fr carte rapport géorisques pour Saint-Ismier, consulté le 21 juillet 2019.

- André Planck, "L'origine du nom des communes du département de l'Isère", (ISBN 2-84424-043-7) édition L'atelier, 2006, page 198

- Ulysse Chevalier, « Regeste dauphinois », article 2351, sur gallica.bnf.fr, (consulté le ), p. 404.

- Emmanuel Pilot de Thorey, « Dictionnaire topographique de l'Isère », sur gallica.bnf.fr (consulté le ), p. 321.

- Roger de Figuères, Les Noms révolutionnaires des Communes de France, Paris, Société de l'histoire de la Révolution Française, (lire en ligne).

- Site archéologique d'Aimé Bocquet, page sur le Grésivaudan

- Site de la ville de Saint-Nazaire-les-Eymes, page édito.

- Site saint-ismier.fr, page sur le conseil municipal, consulté le 21 juillet 2019

- « Cranet François-Régis Bériot », sur Le Moniteur,

- « Saint-Ismier a reçu la Marianne du civisme », sur Le Dauphiné Libéré,

- République et canton du Jura, « Ecole secondaire : 1er juin 1985 - Jumelage de l'Ecole secondaire Saint-Imier avec les écoles de Saint-Ismier France », sur www.chronologie-jurassienne.ch (consulté le ).

- Site Saint-ismier.fr, page information-jumelage, consulté le 21 juillet 2019

- L'organisation du recensement, sur insee.fr.

- Calendrier départemental des recensements, sur insee.fr.

- Des villages de Cassini aux communes d'aujourd'hui sur le site de l'École des hautes études en sciences sociales.

- Fiches Insee - Populations légales de la commune pour les années 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020.

- L'Agora à Saint-Ismier sur le site officiel de la Communauté de communes du Pays du Grésivaudan (consulté le 31 janvier 2015)

- Site lesmaisonsderetraite.fr, page sur l'EHPAD du Crozat, consulté le 21 juillet 2019

- Site lesmaisonsderetraite.fr, page sur l'EHPAD de la Bâtie, consulté le 21 juillet 2019

- Site du diocèse de Grenoble, page sur la paroisse Saint Martin du Manival, consulté le 6 mai 2020.

- Information Presse du 5 novembre 2018 : Le Bois de Chartreuse obtient la première AOC Bois en France. Une première dans la filière bois !, site officiel du Bois de Chartreuse.

- Cahier des charges de l’appellation d’origine « Bois de Chartreuse », homologué par l’arrêté du 23 octobre 2018 publié au JORF du 31 octobre 2018, Bulletin officiel du Ministère de l’agriculture et de l’alimentation, no 2018-46 (.PDF).

- Eric Tasset, Châteaux forts de l'Isère : Grenoble et le Nord de son arrondissement, Grenoble, éditions de Belledonne, , 741 p. (ISBN 2-911148-66-5), p. 455.

- « Saint-Ismier, Saint-Nazaire-les Eymes, Bernin », sur www.geol-alp.com (consulté le ).

- Christiane Schemeil (conseillère municipale), Tour d'Arces patrimoine – Saint-Ismier, « Environnement et patrimoine : Don de la Tour d’Arces à la commune », sur www.tourdarces-patrimoine.fr, (consulté le ).

- Élisabeth Sirot, Noble et forte maison : L'habitat seigneurial dans les campagnes médiévales du milieu du XIIe au début du XVIe, Paris, Éditions Picard, , 207 p. (ISBN 978-2-7084-0770-1), p. 119.

- « Neuf édifices isérois distingués par la commission départementale du patrimoine en 2011 », sur isere-patrimoine.fr, Conseil Général de l'Isère, (consulté le ).

- « Les souterrains Ismérusiens ».

- Diocèse de Grenoble-Vienne et Paroisse Saint Martin du Manival, « Présentation - St Ismier » [PDF] (Brochure comprenant historique et descriptif de l'église), sur www.diocese-grenoble-vienne.fr, (consulté le ).

- « Eglise », notice no PA00117256, base Mérimée, ministère français de la Culture.

- Mort à Saint-Ismier.

- Département de l'Isère – Direction de la culture et du patrimoine, « Les routes Arcabas : Route 3 : du musée Arcabas en Chartreuse à l'église de Saint-Ismier », sur musees.isere.fr (consulté le ).

- « Arcabas : Œuvres, réalisations monumentales (Saint-Ismier, Isère) », sur www.arcabas.com (consulté le ).

- Découvrez les Espaces Naturels Sensibles de l'Isère, isere.fr, p. 38 (consulté le 22 juillet 2014)

- « Les villes et villages fleuris > Isère », sur le site officiel du « Concours des villes et villages fleuris » (consulté le ).

- Jacques Félix-Faure, Un compagnon de Stendhal : Félix-Faure, pair de France, Librairie Droz, Genève, , 226 p. (ISBN 978-2-600-04339-7, OCLC 890098766, présentation en ligne), p. 159.

- Daniel Dumas, Claude Muller et Georges Salamand, 101 personnages célèbres du Grésivaudan : Félix Faure et les amis de Stendhal en Grésivaudan, CMP, (ISBN 2951453604, présentation en ligne), Fiche N°43.

- Grenoble-patrimoine, « Dans les pas de Stendhal : 18, rue Chenoise », sur www.grenoble-patrimoine.fr (consulté le ).

- Stendhal et Henri Martineau (dir.), Les œuvres complètes de Stendhal / Romans et nouvelles. 2, Le coffre et le revenant ; Le philtre ; Le chevalier de Saint-Ismier ; Philibert Lescale ; Féder., Paris, Le Divan, (OCLC 717667438, lire sur Wikisource), p. 81-113.

- « Michel Ringeval : « Il ne faut pas avoir de regrets » », sur www.ledauphine.com

- Photo des armoiries de Saint-Ismier File:Saint Ismier Blason.jpg