Montmagny (Val-d'Oise)

Montmagny est une commune du département du Val-d'Oise, dans la région Île-de-France en France.

| Montmagny | |||||

Vue du nouveau centre-ville de Montmagny en 2019 | |||||

.svg.png.webp) Blason |

|||||

| Administration | |||||

|---|---|---|---|---|---|

| Pays | |||||

| Région | Île-de-France | ||||

| Département | Val-d'Oise | ||||

| Arrondissement | Sarcelles | ||||

| Intercommunalité | CA Plaine Vallée | ||||

| Maire Mandat |

Patrick Floquet 2020-2026 |

||||

| Code postal | 95360 | ||||

| Code commune | 95427 | ||||

| Démographie | |||||

| Gentilé | Magnymontois | ||||

| Population municipale |

14 550 hab. (2020 |

||||

| Densité | 5 000 hab./km2 | ||||

| Géographie | |||||

| Coordonnées | 48° 58′ 00″ nord, 2° 21′ 00″ est | ||||

| Altitude | 70 m Min. 36 m Max. 115 m |

||||

| Superficie | 2,91 km2 | ||||

| Type | Commune urbaine | ||||

| Unité urbaine | Paris (banlieue) |

||||

| Aire d'attraction | Paris (commune du pôle principal) |

||||

| Élections | |||||

| Départementales | Canton de Deuil-la-Barre | ||||

| Législatives | 6e circonscription du Val-d'Oise | ||||

| Localisation | |||||

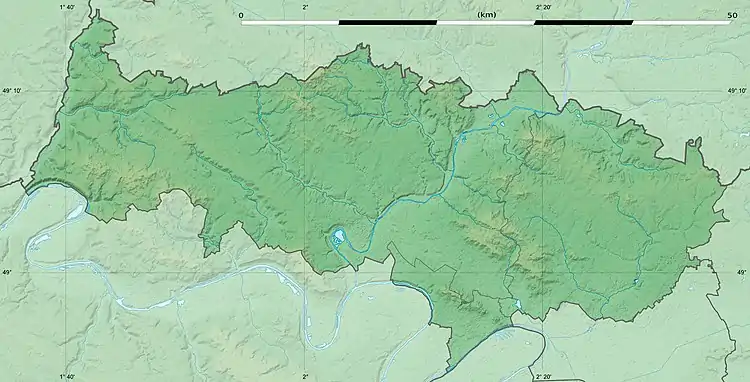

| Géolocalisation sur la carte : France

Géolocalisation sur la carte : France

Géolocalisation sur la carte : Val-d'Oise

Géolocalisation sur la carte : Île-de-France

| |||||

| Liens | |||||

| Site web | https://www.villedemontmagny.fr/ | ||||

Géographie

Localisation

Montmagny est une commune du Val-d'Oise qui se situe dans la Vallée de Montmorency, à environ 10 km au nord des portes de Paris. La Méridienne verte passe par Montmagny, principalement à l'ouest de la ville.

Le territoire de la commune est limitrophe de ceux de six communes :

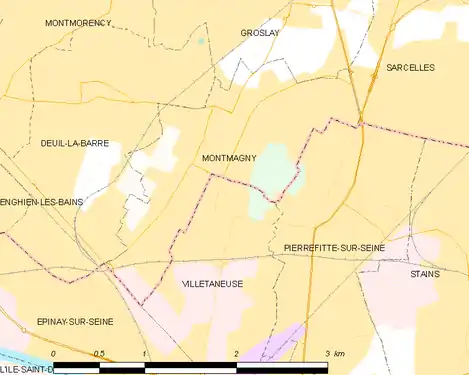

Carte de la commune.

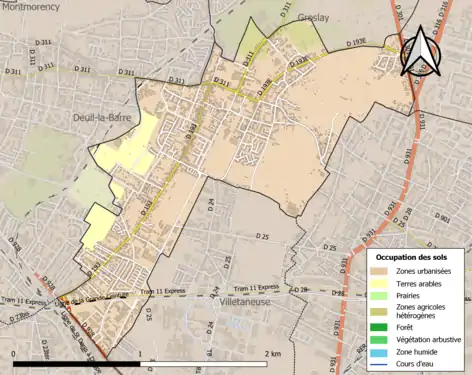

Occupation des sols

Réseau routier

La commune est aisément accessible par deux anciennes routes nationales, qui la relient à l'ensemble du réseau routier du nord de l'agglomération parisienne :

- au nord-est, dans le quartier du Barrage, par un grand axe de transit très fréquenté, l'ancienne RN 1 (actuelle RD 301), qui donne accès à l'autoroute A1 et à Paris.

- par l'ancienne RN 328 (actuelle RD 928), appelée localement route de Saint-Leu, et qui supporte également une circulation de transit.

Par ailleurs, pour remédier à une déficience de dessertes et d'échanges entre Cergy-Pontoise et le pôle de développement de l'aéroport de Paris-Charles-de-Gaulle, une artère de circulation interurbaine reliant ces deux pôles est programmée depuis de nombreuses années à quelques centaines de mètres au nord de Montmagny, sur la commune de Groslay. Cette voie, dénommée boulevard Intercommunal du Parisis (B.I.P.) ou, plus récemment, avenue du Parisis, doit relier à terme l'autoroute A1 et l'autoroute A104 à l'autoroute A15. La future voie sera reliée à Montmagny par les voies départementales du nord-ouest de la commune.

Transports en commun

La commune dispose :

- de deux gares du Transilien Paris-Nord :

- gare d'Épinay - Villetaneuse, qui assure une correspondance avec les lignes Paris-Pontoise et Paris-Valmondois. Les liaisons vers Paris sont assurées avec une moyenne de 7 à 8 minutes aux heures de pointe,

- gare de Deuil - Montmagny, desservie à raison d'un train omnibus tous les quarts d'heure aux heures de pointe et d'un omnibus toutes les demi-heures le reste de la journée. Il faut de 13 à 15 minutes de trajet pour atteindre la gare de Paris-Nord ;

- de nombreuses lignes de bus : RATP 256, 337, 356, 361 et Noctilien N51 ; et Valmy 37 ;

- d'un service de car géré par la ville de Montmagny afin de permettre le ramassage scolaire des collégiens.

Depuis 2011, le quartier du barrage dispose de la station Butte-Pinson sur la ligne 5 du tramway d'Île-de-France.

En 2017, cette offre de transport en commun a été complétée par la ligne 11 Express du tramway d'Île-de-France, qui permet un service voyageur le long de la ligne de Grande Ceinture, avec une station de correspondance à Épinay-Villetaneuse et une gare à Villetaneuse-Université, à proximité de la ville.

Géologie

Les caractéristiques paysagères du territoire communal résultent essentiellement de son sous-sol immédiat et de la géomorphologie locale.

Deux unités se distinguent :

- La Butte Pinson au nord-est, qui est en fait une avant-butte précédant le massif de Montmorency. Les flancs de coteau présentent un dénivelé marqué selon une pente de 12 à 16 % en moyenne ;

- La plaine centrale reliant la Butte Pinson à celle de Montmorency, s'incline vers le sud de la cote 60 à 40 mètres NGF.

Ces deux unités correspondent à une succession de couches géologiques formant deux couples de terrains perméables / imperméables : La butte se compose de sables et grès de Fontainebleau (g2b) épais d'une vingtaine de mètres reposant sur les argiles et marnes supragypseuses, marnes vertes, glaises à cyrènes et marnes à huîtres : g1a et g2a épaisses de 15 mètres. Les formations géologiques présentes sur ce secteur renferment également d’importantes masses de gypse. Cette roche sédimentaire est présente sur l’ensemble du massif de Montmorency.

Le second ensemble rassemble les terrains localisés sur la partie basse de la plaine, le long du ru des Haras. L’érosion a dégagé les formations géologiques les plus anciennes composées de calcaire de Saint-Ouen et de sables verts. Cependant, la présence de la Seine et du ru des Haras a favorisé le dépôt de remblais et de colluvions. Ces formations superficielles se sont déposées récemment au cours de l’ère quaternaire. Par ailleurs, ce secteur, proche du fleuve, est sous-tendu par un ensemble aquifère important.

La plaine centrale magnymontoise repose sur la superposition des sables de Monceau comportant des résidus marneux et de gypse provenant des première, seconde et troisième masses (e7b) sur le marno-calcaire de Saint-Ouen semi-perméable.

De ces caractéristiques géologiques découlent plusieurs conséquences ayant des incidences sur la mécanique des sols. La première contrainte correspond à des risques d'effondrement liés à la présence de gypse. Ces risques découlent d'une part de l'exploitation d'anciennes carrières, aujourd'hui abandonnées. Le gypse est, en effet, un des éléments indispensables entrant dans la composition du plâtre. D'autre part, cette roche possède des propriétés favorisant sa dissolution au contact de l'eau entraînant des possibilités d'effondrement. La seconde contrainte correspond, quant à elle, à des risques de tassements différentiels des terrains. Ces risques découlent de la nature même de ces formations superficielles et de leur composition géologique (silt plus ou moins tourbeux bordant les thalwegs et éboulis sablo-marneux dans la plaine centrale). Ainsi, ces formations caractérisées par leur forte compressibilité sont en même temps aquifères, renforçant d'autant plus leur sensibilité à une surcharge pondérale.

Hydrographie et hydrogéologie

Le territoire présente une dénivellation progressive du nord vers le sud, des versants du plateau de Montmorency en direction de la Seine. Trois ruisseaux s'écoulent sur le territoire communal : le ru des Econdeaux à l'ouest, en limite de Deuil-la-Barre, le ru de Deuil et le ru des Haras qui forme la limite avec le territoire communal de Villetaneuse.

Chacun des ruisseaux draine les eaux pluviales tombées sur l’emprise de leur bassin versant. Aujourd’hui, compte tenu du développement urbain de Montmagny et des communes environnantes, la plupart des eaux recueillies par ces ruisseaux ont été canalisées de manière à réguler les fluctuations de débits et faciliter le traitement des eaux polluées.

Des aménagements complémentaires sont prévus de manière à protéger les zones urbaines concernées par un débordement éventuel de ces rus lors des orages de forte intensité (bassin de retenue - ZAC de la Jonction).

Urbanisme

Typologie

Montmagny est une commune urbaine, car elle fait partie des communes denses ou de densité intermédiaire, au sens de la grille communale de densité de l'Insee[Note 1] - [3] - [4] - [5]. Elle appartient à l'unité urbaine de Paris, une agglomération inter-départementale regroupant 411 communes[6] et 10 785 092 habitants en 2017, dont elle est une commune de la banlieue[7] - [8].

Par ailleurs la commune fait partie de l'aire d'attraction de Paris, dont elle est une commune du pôle principal[Note 2]. Cette aire regroupe 1 929 communes[9] - [10].

Morphologie urbaine

La commune st au carrefour de deux départements, la Seine-Saint-Denis et le Val-d'Oise. L'urbanisation des années 1960 et 1970 a cependant plus touché Montmagny que les autres communes de la vallée de Montmorency.

Montmagny se situe dans le département du Val-d'Oise, à une quinzaine de kilomètres au nord de Paris, et à une vingtaine de kilomètres de la préfecture, Cergy-Pontoise. Elle est située dans le croissant urbanisé du Val-d'Oise reliant la ville nouvelle de Cergy-Pontoise à l'aéroport de Paris-Charles-de-Gaulle. À ce titre, elle occupe une position stratégique au carrefour des liaisons et des grands secteurs de développement du nord de l'agglomération parisienne identifiés dans le schéma directeur de la région Île-de-France révisé en .

Le paysage magnymontois a subi de profondes mutations depuis ces quarante dernières années, passant d'une structure rurale à une composition urbaine dense sous l'effet de la pression foncière engendrée par la croissance de la région parisienne.

Ainsi l'ancien village qui s'est développé à l'origine autour de la rue Carnot s'est étoffé à la suite de plusieurs vagues d'urbanisation successives :

- première vague d'urbanisation pavillonnaire, au début du XXe siècle, caractérisée par un habitat individuel isolé, implanté le long des voies de communication (rue d'Épinay et rue de la Gare) ; après la Seconde Guerre mondiale est réalisée une « cité castors » en arrière de la chapelle Sainte-Thérèse ;

- seconde vague d'urbanisation pavillonnaire, à partir des années 1980, sous forme de lotissements, îlots autonomes sans recherche d'intégration ni de liaison avec la structure urbaine préexistante.

Un second type de tissu urbain, composé de grands ensembles collectifs réalisés dans les années 1970 en centre-ville, aux quartier des Lévriers, des Pintars et des Carrières, s'est développé indépendamment des trames urbaines structurant le paysage communal ; leur silhouette est d'autant plus perceptible que le site sur lequel s'est développée la commune est un paysage de plaine.

Ces multiples opérations d'aménagement ont accentué la déstructuration de la composition urbaine en perturbant la lisibilité de l'axe majeur nord-sud communal.

La superficie des espaces naturels correspond à plus du tiers (35 %) de la superficie totale de la commune. Ces éléments non bâtis du paysage se décomposent en deux ensembles distincts :

Le premier rassemble les anciens espaces agricoles, consacrés à l'arboriculture et à présent en friches. Ces zones sont essentiellement localisées sur la partie centrale de la commune à l'intérieur de la plaine sur près de 14 hectares de terrains. Leur position et leur importante superficie leur confèrent un rôle essentiel pour la préservation et le développement futur de la commune.

Le second s'organise autour du Domaine régional de la Butte Pinson, localisé sur une butte-témoin surplombant le nord-est de la commune partagée entre la commune, Villetaneuse et Pierrefitte-sur-Seine. Ce parc de 111 hectares dont 70,5 hectares se situent sur Montmagny, occupe le quart de la superficie communale. En cours d'aménagement progressif, il contribue à la biodiversité et l'agrément des habitants ; il est cependant très marqué par le passage d'un réseau de lignes électriques haute tension très présent dans le paysage local.

Logement

En 2015, il y avait 5 342 logements à Montmagny : 91 % de résidences principales, 1,3 % de résidences secondaires et 7,7 % de logements vacants. Les maisons individuelles représentent 41,7 % du parc immobilier magnymontois, les appartements 56,2 % et les autres types de logements 2,1 %. 58,4 % des Magnymontois sont propriétaires, 39,6 % sont locataires et 2,0 % sont hébergés gratuitement. Les logements à Montmagny sont globalement spacieux : les studios et deux pièces sont sous-représentés (8,7 % et 11,4 % du total des logements). A contrario, les 5 pièces et plus représentent 27,7 % du parc immobilier suivis des 3 pièces (26,1 %) et des 4 pièces (26,0 %)[11].

Avec 1097 logements sociaux (au ), la ville commune respecte le minimum de 20 % de logements sociaux.

Le centre-ville de Montmagny a fait l'objet d'un projet de renouvellement urbain, impliquant la démolition/reconstruction de 127 logements sociaux, la création d'équipements publics (dont le nouveau pôle de la petite enfance dénommé Mes Premiers Pas), l'installation de nouveaux commerces et l'apport de logements diversifiés.

Toponymie

La localité est attestée sous le nom Mons Magniacus en 1116, Mommegina, Mommegnia, Mons menia, Monmagnie en 1243, Montmeignie en 1293, Montaigernie[12].

Le nom de Montmagny fait référence à la butte-témoin proche qu’escaladait l’antique chemin conduisant de Meaux (Seine-et-Marne) à Pontoise, mais il s’agit en fait d’une formation médiévale, dans laquelle l’élément Magny conserve le nom primitif de la localité: nous avons affaire à un domaine gallo-romain (Magniacus), bien à sa place au long de la voie antique[13].

Pour former le gentilé, on s'est servi du toponyme mais en inversant l'ordre déterminé - déterminant qui devient déterminant - déterminé et en ajoutant le suffixe -ois, c'est-à-dire : Montmagny > Magnymont + -ois = Magnymontois[14].

Histoire

Préhistoire et Antiquité

Les plus anciens vestiges sont des haches, un bracelet de bronze et un petit vase datés de l'âge du bronze et découverts dans une carrière de gypse proche du Barrage.

Au XIXe siècle, une villa gallo-romaine, malheureusement non localisée, aurait livré de nombreux objets, parmi lesquels une hache en fer en forme de croissant[15]. Le lieu-dit le Camp est évoqué comme rappelant l'emplacement d'un camp romain[16].

Moyen Âge

La première mention du village remonte à 1090 quand Hervé de Montmorency (+ 1094) seigneur de Montmorency et de Marly, « bouteiller » de France, accorda à l'abbaye Saint-Florent de Saumur (Maine-et-Loire) la dîme des alleux ou terres libres de Montmagny. En 1184, ses descendants donnèrent des vignes aux chanoines de la collégiale de Montmorency pour qu'ils édifient une église paroissiale à la place de l'ancienne chapelle. Son curé était alors nommé par le prieur de Deuil, lui-même dépendant de Saint-Florent. La charte de 1100 ne fait pas mention d'une église locale à Montmagny. La population devait se rendre à Deuil ou à Villetaneuse qui dispose d'une église dédiée à saint Liphard, un thaumaturge, évêque d’Orléans au VIe siècle, chasseur de démons, de dragons. Au XVIIIe siècle, l'abbé Lebeuf s’étonne de ce patron, que personne ne connaît plus.

L'église de Montmagny apparaît en 1173. Les travaux de restauration apportent quelques lumières sur ses origines. La façade ouest présente les traces d'un édifice qui y est accolé. Elle semble être d'origine, au moins partiellement, par sa construction et sa porte basse murée. Elle a été percée par une verrière ogivale, sans pierre de taille. La porte nord de la fin du XVIe siècle donne peut-être sur un cloître. Le clocher, extérieur à l'édifice, percé au premier niveau d'un oculus et au second de fenêtres ogivales très primitives, est soutenu aux quatre angles par des contreforts maladroits en retrait à chaque étage. Tout cet ensemble, construit avec des matériaux trouvés sur place, est datable du XIIe siècle.

À l'ouest de l'église existe un « monastère », attesté en 1547 par les stalles à miséricorde conservées dans le chœur. Il ne s'agit pas d'une abbaye ni d'un prieuré, mais les cisterciens de Bonport (Eure) y possèdent des clos de vigne, pressoir et maisons entre Deuil et Montmagny.

Comme elle est tenue par un chapelain, elle est probablement annexée à une demeure seigneuriale. Les Bouchard l’ont fait construire et consacrer à saint Thomas de Cantorbéry récemment canonisé. Dans l'acte de fondation, le prieur de Deuil est censé nommer le desservant. Dans la pratique, les Bouchard le choissisent eux-mêmes et le proposent à l’évêque de Paris, dont la juridiction ecclésiastique s’étend sur Montmagny (1173, puis 1184). Cependant, la paroisse ne figure pas dans le pouillé parisien des XIIIe et XIVe siècles.

Les seigneurs de Montmagny

La commune est citée pour la première fois en 1291 dans un acte de Mathieu IV de Montmorency (1270-1304).

En 1369, l'aveu rendu aux Montmorency pour le bois Richebourg, qui couvrait la butte et tout le vallon « au bas de la montagne », mentionnait un manoir avec dépendances.

Le château de Montmagny

Le château, édifié pour Charles Jacques Huault de Montmagny, occupait l'angle des rues Pelletier et de la Jonction. Au XVIIIe siècle, il passe entre les mains de plusieurs grands bourgeois. Le corps de logis principal, auquel on accédait par un perron, était flanqué à l'est d'une petite aile et, à l'ouest, d'une autre plus importante à laquelle s'adossaient des dépendances. Il comportait des bureaux et des pièces de réceptions, douze chambres réparties sur trois étages avec cinq garde-robes et cabinets, une chapelle avec sacristie, des écuries, une forge, une foulerie, une loge pour le concierge, une basse-cour, une resserre, la maison du jardinier et le pavillon du potager, etc. Ses jardins à la française étaient baignés par le ru des Haras.

Déclaré bien national à la Révolution, il abrite un hôpital entre et . Ce château est ensuite. Il en reste cependant une trace avec le plan de l'Intendance [17]. Une de ses grilles se trouve aujourd'hui au centre hospitalier de Carnelle à Saint-Martin-du-Tertre.

Les activités viticoles et maraîchères constituent l'économie principale de la commune[18].

Révolution française et Empire

Le , le tiers état rédige son cahier de doléances, composé de 27 articles.

Époque contemporaine

Lors de l'occupation de la France à la fin du Premier Empire, les Prussiens mirent le village à sac en 1814-1815.

Au XIXe siècle, les activités viticoles sont encore importantes et couvrent une part importante du territoire. Charles Lefeuve évoque « le vin cuit au sortir du pressoir et qui a un air de ratafia »[19]. Les vignes étaient plantées notamment sur le coteau du Bois de Richebourg. Elles vont régresser progressivement au profit de vergers et d'activités maraîchères.

Des entreprises s'y installent, notamment des carriers qui exploitaient la pierre à plâtre, mais également une distillerie et une fabrique de pianos (M. Prilipp qui demeurait avenue des Tilleuls), aujourd'hui disparues[20].

La XIXe siècle est marqué par l'arrivée du chemin de fer avec deux gares qui desservent la commune, celle de Deuil-la-Barre en limite communale et celle d'Épinay-Villetaneuse.

En 1898, les abbés Léon et Théodore Garnier achètent un ancien rendez-vous de chasse des ducs d'Enghien derrière l'actuelle mairie, pour en faire une maison de retraite pour prêtres âgés. En 1908, l'établissement change d'affectation pour devenir un séminaire des vocations tardives qui fonctionnera jusqu'en 1970 pour être ensuite racheté par la commune.

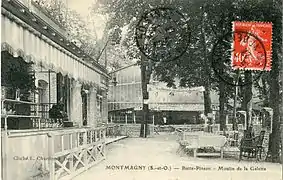

Au XXe siècle, il faut noter la présence de nombreuses guinguettes sur la Butte Pinson, située à la limite de Montmagny et de Pierrefitte-sur-Seine.

Est aussi créée avant la Première Guerre mondiale rue Carnot une usine de fabrication « d'articles de Paris » qui est dirigée par Joseph Tassel. Cet établissement prend le nom de LEVILLE et est reconstruit après un incendie. Il sert désormais de garage aux ateliers municipaux.

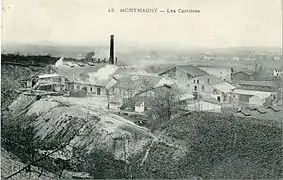

- Montmagny au tout début du XXe siècle

Une des guinguettes de la Butte-Pinson.

Une des guinguettes de la Butte-Pinson. Une carrière de Montmagny.

Une carrière de Montmagny. Le carrefour entre la route de Saint-Leu et la rue d'Épinay, dans les années 1900.

Le carrefour entre la route de Saint-Leu et la rue d'Épinay, dans les années 1900.

En 1926-1937|27, la chapelle Sainte-Thérèse est construite par l'architecte Auguste Perret dans le sud de la commune alors en pleine urbanisation..

Du 20 au , Montmagny est protégée et sert de cantonnement au 2e bataillon du 2e régiment de fusiliers marins, basé à Lorient et commandé par le capitaine de vaisseau Varney, l'amiral Ronarc'h étant le chef de la brigade de fusiliers marins[21]. Début , Montmagny est protégée par le 1er régiment de fusiliers marins ; les officiers logent au presbytère de Montmagny occupé alors par le supérieur du séminaire.

L'activité économique est largement orientée vers l'approvisionnement en fruits et légumes frais de la capitale grâce aux nombreux maraîchers. Au milieu du XXe siècle se développent aussi des vergers de pommes, de poires et de cerises. Entre les cerisiers, sont cultivées les pivoines. Les premières pommes golden de la région parisienne sont récoltées à Montmagny sur des pommiers importés des États-Unis par Jacques Ferté qui a à l'époque des liens avec la famille Tassel. Il reste de cette tradition maraichère par exemple une variété cultivar de pissenlit dit pissenlit vert de Montmagny, la culture du pissenlit y a été introduite en 1857[22].

Politique et administration

Rattachements administratifs et électoraux

Antérieurement à la loi du [23], la commune faisait partie du département de Seine-et-Oise. La réorganisation de la région parisienne en 1964 fit que la commune appartient désormais au département du Val-d'Oise et son arrondissement de Sarcelles après un transfert administratif effectif au .

Pour l'élection des députés, elle fait partie de la sixième circonscription du Val-d'Oise.

Elle faisait partie de 1793 à 1964 du canton de Montmorency , année où elle intègre le canton d'Enghien-les-Bains[24]. Dans le cadre du redécoupage cantonal de 2014 en France, la commune intègre le canton de Deuil-la-Barre.

Montmagny fait partie de la juridiction d’instance de Montmorency, et de grande instance ainsi que de commerce de Pontoise[25] - [26].

Intercommunalité

La commune de Montmagny qui avait intégré en 2000 la communauté d'agglomération Val de France a rejoint le , à la suite de l'élection d'une nouvelle équipe municipale, la communauté d'agglomération de la vallée de Montmorency (CAVAM).

Dans le cadre de la mise en œuvre de la loi MAPAM du , qui prévoit la généralisation de l'intercommunalité à l'ensemble des communes et la création d'intercommunalités de taille importante capables de dialoguer avec la métropole du Grand Paris créée par cette même loi, cette intercommunalité a fusionné avec la communauté de communes de l'Ouest de la Plaine de France pour former, le la Communauté d'agglomération Plaine Vallée, dont la commune est désormais membre.

Tendances politiques et résultats

Lors du second tour des élections municipales de 2014 dans le Val-d'Oise, la liste DVD menée par le maire sortant Patrick Floquet — qui avait succédé en 2012 à Michel Roy, démissionnaire — obtient la majorité absolue des suffrages exprimés, avec 2 050 voix (53,45 %, 26 conseillers municipaux élus dont 5 communautaires), devançant très largement celles menées respectivement par[27] - [28] :

- René Taieb (DVG, 1 332 voix, 34,73 %, 5 conseillers municipaux élus dont 1 communautaire) ;

- Franck Capmarty (FG-EELV, 453 voix, 11,81 % 2 conseillers municipaux élus).

Lors de ce scrutin, 49,29 % des électeurs se sont abstenus.

Le second tour des élections municipales de 2020 dans le Val-d'Oise est marqué par une quadrangulaire, où la liste DVD menée par le maire sortant Patrick Floquet obtient la majorité des suffrages exprimés, avec 1 104 voix 46,23 %, 25 conseillers municipaux élus dont 3 communautaires), devançant largement les listes menées respectivement par[29] :

- Didier Boisseau (DVC, 828 voix, 34,67 %, 6 conseillers municipaux élus dont 1 communautaire) ;

- Franck Capmarty (DVG, 231 voix, 9,67 %, 1 conseiller municipal élu) ;

- Luc-Eric Krief[30] (DIV, 225 voix, 9,42 %, 1 conseiller municipal élu).

Lors de ce scrutin marqué par la pandémie de Covid-19 en France, 68,15 % des électeurs se sont abstenus.

Liste des maires

Équipements et services publics

Petite enfance

La municipalité administre quatre structures « petite enfance », chargées d’accueillir les très jeunes enfants de 3 mois à 3 ans : une crèche collective, une crèche familiale, une halte-garderie, un relais d'assistantes maternelles (RAM).

À ces équipements, il convient de signaler la présence d’une structure de protection maternelle et infantile (PMI) dépendante du conseil départemental ; cette PMI accueille principalement des enfants de Montmagny et Groslay.

Enseignement

Montmagny compte sept écoles maternelles et élémentaires regroupées en quatre groupes scolaires[39] :

- Groupe scolaire Les Lévriers - maternelle et élémentaire - (situé à l’ouest de Montmagny, 10 classes maternelles, 13 classes élémentaires) ;

- Groupe scolaire Frères-Lumière - maternelle et élémentaire - (situé en centre-ville, 9 classes maternelles et 15 classes élémentaires) ;

- Écoles Eugénie-Cotton (maternelle, 8 classes) et Jules-Ferry (élémentaire, 15 classes + 1 CLIS) - (située au sud de la commune) ;

- Groupe scolaire Jean-Baptiste-Clément - élémentaire - (située au nord de Montmagny, 6 classes).

ainsi qu'une école privée confessionnelle Notre-Dame-de-la-Providence, qui, en 2021, compte 82 élèves[40] et l'école privée « apprendre aurrement ».

La commune compte deux collèges, situés le long de l’axe structurant nord-sud, rassemblant près de 1131 élèves en 2008-2009 :

- le collège Nicolas-Copernic, sis ruelle Marianne au nord de la commune ;

- le collège Maurice-Utrillo, plus récent, sis le long de la rue Jules-Ferry,.

Le lycée intercommunal Camille-Saint-Saëns rassemble les effectifs lycéens des communes de Deuil-la-Barre, Groslay, Montmagny et Saint-Brice. Ouvert depuis la rentrée scolaire 1995-1996, il a une capacité totale théorique initialement fixée à 1200 places. Vingt-quatre classes dispensent des enseignements généraux de la seconde à la terminale ainsi que des enseignements supérieurs dans le cadre de BTS.Localisé près de la gare de Deuil - Montmagny, il bénéficie, en outre, d’une bonne accessibilité par les transports en commun (bus 256/337, Ligne H).

Sports

La géographie des équipements sportifs magnymontois montre une forte concentration des installations en centre-ville sur le complexe multisport Charles-Grimaud situé le long des rues Pelletier et de Villetaneuse. Ce complexe regroupe à la fois des équipements de plein air et d'intérieur. D'une superficie totale de 18 400 m2, le stade municipal comprend un terrain de football en herbe pour les compétitions et un terrain stabilisé (transformé en synthétique durant l'été 2009), une piste d’athlétisme, entièrement rénovée en 2001, trois courts de tennis de plein air et trois d'intérieur, un cours de padel-tennis (nouveauté 2016), une salle omnisports sur deux niveaux de surface totalisant quelque 3 042 m2 (trois salles distinctes permettent de pratiquer de nombreux sports d'intérieur), skatepark et un plateau polyvalent réalisés en 2005 pour une surface de 1 500 m2.

Les équipements sportifs présents sur le stade municipal sont complétés :

- d'une part, par la construction en 1996 du gymnase Utrillo, rue Jules-Ferry. Cet équipement dispose d'une surface de 1 337 m2. Il est associé aux activités sportives du collège Maurice-Utrillo ;

- d'autre part, à proximité immédiate du collège Nicolas-Copernic, il convient de signaler la présence d'un gymnase municipal et d'un terrain d'évolution du Rouillon qui permettent la pratique d'activités sportives en lien ou non avec les activités physiques et sportives du collège ;

- le lycée intercommunal Camille-Saint-Saëns dispose d'équipements sportifs Alain-Mimoun (gymnase et terrain de football) dont la vocation première est de permettre l'exercice d'activités physiques et sportives des lycéens. Toutefois, des accords ponctuels peuvent être passés entre la ville de Montmagny et le syndicat intercommunal, propriétaire des infrastructures, pour leur mise à disposition dans le cadre des activités municipales ;

- la piscine intercommunale de Montmorency, gérée par le syndicat du centre nautique intercommunal (qui regroupe sept communes, dont Montmagny). La communauté d'agglomération de la vallée de Montmorency (CAVAM) réalise un nouveau centre nautique intercommunal.

Équipements culturels

En centre-ville, l’ancien séminaire devenu Pôle Culturel Pergame regroupe l’école municipale des Musiques et de Danse et certains cours et ateliers dispensés par le centre culturel ainsi qu'une médiathèque municipale qui remplace depuis la bibliothèque associative.

Les équipements associés aux manifestations culturelles sont au nombre de trois : la salle des fêtes, la chapelle de l’ancien séminaire qui accueille des manifestations ponctuelles (expositions de peintures, de photos, etc.) et la chapelle Sainte-Thérèse ainsi que l’église Saint-Thomas qui accueillent les concerts de musique classique ou les récitals organisés par le service culturel de Montmagny.

Population et société

Démographie

L'évolution du nombre d'habitants est connue à travers les recensements de la population effectués dans la commune depuis 1793. Pour les communes de plus de 10 000 habitants les recensements ont lieu chaque année à la suite d'une enquête par sondage auprès d'un échantillon d'adresses représentant 8 % de leurs logements, contrairement aux autres communes qui ont un recensement réel tous les cinq ans[41] - [Note 3].

En 2020, la commune comptait 14 550 habitants[Note 4], en augmentation de 5,76 % par rapport à 2014 (Val-d'Oise : +3,84 %, France hors Mayotte : +1,9 %).

Manifestations culturelles et festivités

- Fête médiévale en mars.

- Brocantes de printemps et d'automne.

- Fête de la musique le avec scène ouverte et tête d'affiche en seconde partie.

- Journées du patrimoine le 3e week-end de septembre.

- Ludofolies fin septembre (festival de jeux).

- Foire aux poires en automne (plus organisée depuis 2008 ou 2009) : au XXe siècle, la culture dominante était la poire.

- Marché de Noël en décembre.

Économie

Le revenu fiscal par ménage est nettement plus faible à Montmagny que dans les autres communes de la communauté d'agglomération de la vallée de Montmorency (CAVAM) ainsi que par rapport à la moyenne du Val-d’Oise et de l’Île-de-France. Ainsi, selon l’INSEE, la valeur médiane des revenus fiscaux des ménages en 2005 est de 16 025 € pour Montmagny contre 21 687 € pour l’ensemble de la CAVAM, 18 066 € pour le Val-d’Oise et 19 402 € pour l’Île-de-France[43]. Il convient toutefois de faire une distinction entre le nord et le sud de la ville, le sud étant nettement plus aisé[44].

Le tissu économique de Montmagny est composé de 411 entreprises. Ces unités économiques sont principalement de petites entreprises (P.M.E. - P.M.I.) industrielles ou de services. Seules 13 d’entre elles ont un effectif dépassant les vingt salariés, soit 3,2 % du total. Ces dernières se localisent principalement sur la partie méridionale du territoire communal, le long des principales voies de circulation (rue Jules-Ferry et rue d’Épinay) ou près de la gare d'Épinay - Villetaneuse sur le Parc Technologique de Montmagny. Elles emploient environ 600 personnes.

La pépinière d'entreprises de la communauté d'agglomération Plaine Vallée, créée par l'ancienne CAVAM, dont les compétences comprennent le développement économique, en profitant de sa proximité avec l'Université Sorbonne-Paris-Nord de Villetaneuse (Institut Galilée comportant de nombreux laboratoires de recherche scientifique)[45], fonctionne à Montmagny et comprend depuis 2012 quarante bureaux et trois ateliers locatifs[46] - [47]

Plus généralement, l'activité économique connaît un renouveau sur le site du Parc Technologique de Montmagny, alors que les activités dispersées sur le reste du territoire ont tendance à décliner.

Culture locale et patrimoine

Lieux et monuments

La chapelle Sainte-Thérèse

Située au 242 rue d'Épinay est l'unique monument historique de la commune, classé en 1997[48]. Construite par Auguste Perret entre 1926 et 1927 dans le sud de la commune alors en pleine urbanisation, elle est construite en béton armé. Grâce à l’emploi du béton et à l'usage répété d'un nombre très limité de moules, la chapelle est construite pour un prix relativement bas. Elle mesure 36 m de long, 13 m de large et 11 m de haut, le clocher atteignant quant à lui 32 m. La superficie au sol représente 470 m2, occupée pour l'essentiel par la nef. Elle ne comporte qu'un petit nombre de points d'appui constitués par huit colonnes réunies par des poutres qui servent de chaînage. Les parois de la nef sont constituées d'un treillis de claustras béton armé à mailles carrées de formes géométriques variées : cercles, triangles et surtout croix. L'ensemble forme de véritables verrières qui donnent une impression de légèreté et qui offrent à la nef un éclairage à la fois clair et coloré (bleu et jaune). La chapelle est couverte d'une fine voûte qui constituait en 1927 l'une des caractéristiques de cette construction. Situé en saillie de la façade principale, le clocher est de section carrée. Il repose à l'avant sur deux piliers principaux, et en arrière sur une poutre maîtresse qui en reporte la charge sur les colonnes latérales de la nef. La partie supérieure du clocher est composée de lames de persienne en béton armé. Les bénitiers, les fonts baptismaux, l'ancienne grille du chœur (aujourd'hui disparue) et la balustrade de la tribune ont été construits en ciment armé et comportent des forment ajourées reprenant les motifs des verrières. Le décor intérieur est de Valentine Reyre. La fresque murale ornant le fond du chœur était composée à l'origine de trois panneaux peints, d'un entourage composé de carrés décorés et d'un fond bleu avec inscriptions sur feuillage jaune. Aujourd'hui partiellement masquée, elle représente dans sa partie centrale la Crucifixion du Christ et sainte Thérèse au pied de la croix. En 1937 seulement, l'artiste réalisa les quatorze stations du chemin de croix[49].

On peut également signaler :

- Église Saint-Thomas, édifiée en 1737 sur les fondations de l'église médiévale primitive menaçant ruine, dont ne subsiste que la base gothique du clocher, elle est financée en grande partie par le prince de Condé. Son blason orne le portail latéral de l'église, à côté de celui des seigneurs de Montmagny.

En 1875/76, des travaux pour assainir l’édifice rongé par l'humidité sont entrepris, mais ne suffisent pas pour assurer sa pérennité. Une grande campagne de restauration est ainsi lancée en avril 1884, incluant le rehaussement du clocher de 6 m et se terminant par l'installation du coq de 100 kg sur son toit.

Au fond de la nef, sont exposées trois pierres tombales retrouvées lors des travaux de construction en 1740[50] - [49].

L'église a souvent été peinte par Maurice Utrillo.

- Redoute de la Butte-Pinson : Conçue après la Guerre franco-allemande de 1870 par Séré de Rivières au sommet de la Butte-Pinson afin de compléter la ligne de défense de la place forte de Paris, entre les forts de Stains et d'Écouen, elle pouvait contenir cent-cinquante soldats et 10 t de poudre.

Le , la redoute est l'enjeu d'un combat entre le 105e régiment de grenadiers allemands et les chars de la 2e division blindée sous le commandement du général Massu, enlevant la place au bout de 3 h de combat. Le , le général Leclerc en fait son poste de commandement. La redoute a été déclassée en 1965[49].

Depuis 2005, des chantiers internationaux de jeunes sont organisés pour rénover chaque année la Redoute[51]

- Le parc de la Butte-Pinson, qui s'étend également sur Villetaneuse, Pierrefitte-sur-Seine et Groslay sur 120 hectares, a été aménagé par l'Agence des espaces verts de la région d'Île-de-France sur d'anciennes carrières de gypse remblayées de la Butte Pinson, et dont l'aménagement se poursuit depuis 2010, intégrant l'ancien parc départemental de Villetaneuse, et qui comprend un Ruban vert ainsi qu’une promenade de plus d’un kilomètre entre la rue Jean-Jaurès à Villetaneuse et la rue de Pierrefitte à Montmagny, un parcours découverte autour du peintre Maurice Utrillo, qui a habitté à Pierrefitte-sur-Seine et Montmagny, des jardins ouvriers et des jardins partagés. ainsi que la restauration du Bois de Moreau-Fontaine (4,5 ha, 200 arbres plantés) qui dispose d’un accès depuis la station de tramway Butte-Pinson sur la ligne 5 du tramway d'Île-de-France (T5), aménagée avec des allées de promenade avec aires de pique-nique et de jeux.

D'autres aménagements sont prévus jusqu'aux années 2030 sur 75 hectares supplémentaires autour de la redoute de la Butte-Pinson et au lieu-dit du Champ-à-Loup, qui sont occupés, pour partie, par la communauté des gens du voyage[52] - [53].

- La ferme pédagogique de la Butte-Pinson, ouverte en 2014 sur un hectare, est un espace pédagogique recevant la visite d’écoliers et d’activités périscolaires autour d'animaux en semi-liberté.

Membre des Fermiers franciliens comme la ferme universitaire P13 de Villetaneuse et la Ptite ferme de la goutte d’Or, à Paris, et de l’association Espoir-Cfdj, qui aide des mineurs non accompagnés, la ferme pédagogique un site d’accueil pour travailleurs sociaux qui accueille des jeunes sous main de justice pour les initier aux travaux de la ferme afin de les préparer à une réinsertion dans la société[54] - [55].

- Ancien séminaire des vocations tardives Notre-Dame-de-Lourdes :

en 1898, les abbés Léon et Théodore Garnier achètent un ancien rendez-vous de chasse des ducs d'Enghien derrière l'actuelle mairie, pour en faire une maison de retraite pour prêtres âgés.

En 1908, l'établissement change d'affectation pour devenir un séminaire. La construction de nouveaux bâtiments s'impose, disposés autour d'une cour rectangulaire entourée d'une galerie ouverte rappelant un cloître. En 1912/13, une chapelle est édifiée à l'une des extrémités. Dotée d'un autel offert par les frères des écoles chrétiennes, elle reçoit la châsse contenant le corps entier du martyr saint Théodore, tiré des catacombes de Rome en 1838. Alors que le séminaire est initialement destinée aux jeunes hommes, il s'oriente vers les vocations tardives à partir de 1925, et sa gestion est reprise par le Syndicat des prêtres catholiques du diocèse de Versailles. Les bâtiments sont agrandis en 1930/31, et les servantes du Sacré-Cœur contribuent au fonctionnement de l'établissement. En , le séminaire compte soixante élèves originaires de plusieurs pays (Allemagne, Autriche, Belgique, Italie, Royaume-Uni, Suisse, Tchécoslovaquie, Yougoslavie) mais aussi de et du Liban. Dans les années 1960, le nombre de vocations diminue, et le diocèse se voit contraint de fermer les lieux en 1970. Au total, plus de 400 élèves auront été formés au séminaire de Montmagny.

En 1974, il est racheté par la commune de Montmagny, qui y installe des services municipaux et l'école municipale de musique et met des locaux à la disposition des associations[56] - [49] - . - Parc de la Mairie : Situé à l'arrière de la mairie, il occupe une partie du parc de l'ancien séminaire. Il est agréablement aménagé : kiosque, fontaine, terrain de pétanque et aires de jeux pour enfants.

- École Jules-Ferry avec son architecture typique de brique et de pierre de la reconstruction après la Première Guerre mondiale.

- Cité Castor : une des premières « cités Castors » est construite dans les années soixante à l'arrière de la chapelle Sainte-Thérèse. Il s'agit d'un système innovant coopératif où les propriétaires s'aident mutuellement à construire leur maison.

Personnalités liées à Montmagny

- Les premiers seigneurs de Montmagny à proprement parler n'apparaissent qu'au XVIe siècle. Il appartenaient à une famille de magistrats tourangeaux : Jacques Huault (1441-1495) épousa la petite-fille de Jean de Villiers-Adam et se fit appeler « seigneur de Montmagny » mais ce n'est qu'en 1546 que son petit-fils Louis Huault († 1576) rend hommage aux Montmorency.

- On relève les noms de plusieurs propriétaires successifs du château de Montmagny, outre celui de Charles Jacques Huault de Montmagny : Toume de Richebourg, d'Arboulin (« pourvoyeur de la bouche du Roi », en vin de Montmagny), Malebranche (frère du philosophe) et enfin Chavaudon de Saint Maure.

- Charles Jacques Huault de Montmagny (vers 1583-vers 1653), chevalier de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem, premier gouverneur et lieutenant général de la Nouvelle-France de 1636 à 1648[57]. Les pierres tombales d'Adrien Huault (1620-1699) et de son fils Michel Louis († 1676) sont exposées dans la nef de l'église avec celle d'un couple de vignerons.

- Joseph Tassel, chef d'entreprise, ancien combattant de la guerre 1914-1918, pacifiste, il contribue à la diffusion de l'espéranto et est aussi membre actif du Sillon. Il est nommé maire de la commune par les Allemands durant la Seconde Guerre mondiale en raison de sa connaissance de la langue allemande. Ancien poilu devenu pacifistehttps://archives.calvados.fr/ark:/52329/371hbdvzt0c9, il porta l'étoile jaune par solidarité envers les Juifs

- A vécu à Montmagny où sa mère, institutrice, résida jusqu'à la fin, André Peytavin (1926-1964). Scientifique de haut niveau, il milite aussi au sein de la section étudiante du Mouvement républicain populaire (MRP) de Marc Sangnier fondateur du Sillon. Il devient le secrétaire général de la Fédération d'Afrique noire de la section étudiante MPR et se rend alors à Dakar où il va prendre la direction du laboratoire de biochimie physiologique et médicale au Laboratoire fédéral de l'élevage, mais s'éloigne bientôt de la recherche pour se consacrer à l'action politique et à l'engagement catholique. Il est élu secrétaire général de la fédération MRP de l'Afrique-Occidentale française (AOF). Ce scientifique d'origine roumaine devient le premier ministre de l'économie du Sénégal lors de l'indépendance et est à ce titre surnommé le « nègre blanc ». Il meurt en 1964 pour des raisons incertaines (maladie ou assassinat ?). Le président Léopold Sédar Senghor lui fait des funérailles nationales et donne son nom à l'une des plus grandes artères de Dakar et à au premier lycée de la capitale.

Héraldique

.svg.png.webp) |

Blason | D'or à la fasce d'azur chargée de trois molettes du champ et accompagnée de trois coquerelles de gueules, à la bordure du même chargée de huit pivoines d'argent.

|

|---|---|---|

| Détails | Le statut officiel du blason reste à déterminer. |

Voir aussi

Bibliographie

- Robert Bethencourt, Montmagny, de ses origines aux 900 millions de Maurice-Utrillo-Valadon, 1969. Publié à compte d'auteur, épuisé.

- Maurice Gachelin, Histoire de Montmagny. Édité par le Centre culturel de Montmagny en 1978, épuisé.

- René Cochelin et Marie-France Lecuir, Montmagny en 1900. Éditions du Valhermeil. 1997.

- François Legallais, Montmagny au fil des rues. Annuaire thématique et patrimonial des rues de Montmagny, 2007. Publié aux éditions du Valhermeil, (ISBN 978-2-35467-005-4)

- Jean Hamelin, « HUAULT DE MONTMAGNY, CHARLES », dans Dictionnaire biographique du Canada, 2000

- Joseph-Edmond Roy, L'Ordre de Malte en Amérique, Imp. A. Cote, 1888, 68 p. (en ligne)

- Jean-Claude Dubé, Le chevalier de Montmagny. Premier gouverneur de la Nouvelle-France, Montréal, Fides, 1999,

- Hugues Neveux, Vergers et vignobles en région de Montmorency au XVIIe s. : Montmagny vers 1680, Annales de Normandie Année 1996 Volume 46 Numéro 3 pp. 331–341

- Histoire générale de Montmagny, Association Valmorency [58]

Articles connexes

Liens externes

- Site de la mairie

- « Dossier complet : Commune de Montmagny (95427) », Recensement général de la population de 2018, INSEE, (consulté le ).

- « Montmagny », Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, .

- « Montmagny » sur Géoportail.

Notes et références

Notes

- Selon le zonage des communes rurales et urbaines publié en novembre 2020, en application de la nouvelle définition de la ruralité validée le en comité interministériel des ruralités.

- La notion d'aire d'attraction des villes a remplacé, en , celle d'aire urbaine afin de permettre des comparaisons cohérentes avec les autres pays de l'Union européenne.

- Par convention dans Wikipédia, le principe a été retenu de n’afficher dans le tableau des recensements et le graphique, pour les populations légales postérieures à 1999, que les populations correspondant à une enquête exhaustive de recensement pour les communes de moins de 10 000 habitants, et que les populations des années 2006, 2011, 2016, etc. pour les communes de plus de 10 000 habitants, ainsi que la dernière population légale publiée par l’Insee pour l'ensemble des communes.

- Population municipale légale en vigueur au 1er janvier 2023, millésimée 2020, définie dans les limites territoriales en vigueur au 1er janvier 2022, date de référence statistique : 1er janvier 2020.

Références

- « Communes limitrophes de Montmagny (Val-d'Oise) » sur Géoportail..

- « Communes limitrophes de Montmagny (Val-d'Oise) » sur Géoportail..

- « Typologie urbain / rural », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Commune urbaine - définition », sur le site de l’Insee (consulté le ).

- « Comprendre la grille de densité », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Unité urbaine 2020 de Paris », sur https://www.insee.fr/ (consulté le ).

- « Base des unités urbaines 2020 », sur www.insee.fr, (consulté le ).

- Vianney Costemalle, « Toujours plus d’habitants dans les unités urbaines », sur le site de l'Institut national de la statistique et des études économiques, (consulté le ).

- « Liste des communes composant l'aire d'attraction de Paris », sur le site de l'Institut national de la statistique et des études économiques (consulté le ).

- Marie-Pierre de Bellefon, Pascal Eusebio, Jocelyn Forest, Olivier Pégaz-Blanc et Raymond Warnod (Insee), « En France, neuf personnes sur dix vivent dans l’aire d’attraction d’une ville », sur le site de l'Institut national de la statistique et des études économiques, (consulté le ).

- Insee : Commune de Montmagny (95427)

- Hippolyte Cocheris, Anciens noms des communes de Seine-et-Oise, 1874, ouvrage mis en ligne par le Corpus Etampois.

- Mulon (M.), Noms de lieux d’Ile-de-France. Introduction à la toponymie, Ed. Bonneton, 1997, p. 15.

- Jean-Claude Boulanger, Monique C. Cormier, Le nom propre dans l'espace dictionnairique général : Études de métalexicographie, page 38.

- « Je vous invite à lire et partager cet article de #valdoise : Archéologie & histoire de Montmagny », sur www.valdoise.fr (consulté le ).

- Lefeuve Charles, Le tour de la vallée - Histoire et description de... Montmagny (tome1), Montmorency, .

- Mairie de Montmagny : L'Histoire de Montmagny

- Hugues Neveux, Vergers et vignobles en région de Montmorency au XVIIe s. : Montmagny vers 1680, Rouen, Annales de Normandie, .

- LEFEUVE Charles, Le tour de la Vallée, Montmorency, .

- Source : Atlas du patrimoine du pays de Roissy, par l'Association du pays de Roissy-CDG, 2006.

- [PDF] http://cecile_meunier.club.fr/historiques/RM-002-2-270814-050615.pdf J.M.O. du 2e bataillon du 2e régiment de marins

- Éric Birlouez, Petite et grande histoire des légumes, Quæ, coll. « Carnets de sciences », , 175 p. (ISBN 978-2-7592-3196-6, présentation en ligne), Une fabuleuse diversité, « Laitues et autres salades », p. 59-65.

- Loi no 64-707 du 10 juillet 1964 portant réorganisation de la région parisienne, JORF no 162 du 12 juillet 1964, p. 6204–6209, fac-similé sur Légifrance.

- Des villages de Cassini aux communes d'aujourd'hui sur le site de l'École des hautes études en sciences sociales.

- Site du Conseil général - Administration du Val-d'Oise

- Ministère de la justice - Conseil Départemental de l'Accès au Droit du Val-d'Oise

- Résultats officiels pour la commune Montmagny

- Daniel Pestel, « Municipales à Montmagny : Patrick Floquet (DVD) largement élu », Le Parisien, édition du Val-d'Oise, (lire en ligne, consulté le ).

- « Val-d'Oise (95) - Montmagny », Résultats des élections municipales et communautaires 2020, ministère de l'intérieur (consulté le ).

- Fabrice Cahen, « L'adjoint Luc-Éric Krief débarqué à Montmagny : L'adjoint au maire s'est vu retirer sa délégation à la Politique de la Ville à Montmagny. Le conseil municipal, du jeudi 27 juin, délibérera sur le retrait de son mandat d'adjoint », La Gazette du Val-d'Oise, (lire en ligne, consulté le ) « Luc-Éric Krief, l’un des bras droits du maire (Lr) Patrick Floquet, lors de l’élection de 2014, a décidé de se lancer en solitaire en 2020. Une position que le maire n’a pas appréciée. Il a décidé de lui retirer sa délégation d’adjoint ».

- « Les maires de Montmagny », sur http://www.francegenweb.org (consulté le ).

- « La gauche veut faire basculer Montmagny », Le Parisien, édition Val-d'Oise, (lire en ligne).

- Sarah Nafti, « Démission surprise du maire de Montmagny », Le Parisien, édition Val-d'Oise, (lire en ligne).

- [PDF] « Compte-rendu du Conseil municipal du 15 novembre 2012 » [PDF], sur http://www.ville-montmagny.fr/, Mairie de Montmagny (consulté le ), p. 2.

- Daniel Pestel et Sarah Nafti, « Patrick Floquet devrait être élu maire ce soir », Le Parisien, édition Val-d'Oise, (lire en ligne).

- Daniel Pestel, « Patrick Floquet (UMP) garde son fauteuil de maire : Le tribunal administratif de Pontoise a confirmé, hier matin, l'élection du maire UMP de Montmagny, Patrick Floquet. René Taieb, tête de liste socialiste, avait déposé un recours après le scrutin de mars dernier, mettant notamment en avant les tracs antisémites retrouvés sur la voie publique le matin du scrutin. », Le Parisien, édition Val-d'Oise, (lire en ligne, consulté le ).

- Fabrice Cahen, « Municipales 2020 à Montmagny : le maire sortant Patrick Floquet se représente : Le maire (Lr) de Montmagny (Val-d'Oise), Patrick Floquet, se représente pour un deuxième mandat. Il a l’avantage du sortant et de son bilan », La Gazette du Val-d'Oise, (lire en ligne, consulté le ) « Son mandat a été tumultueux, marqué par des actions de personnels de la mairie. Sa politique a été critiquée, mais il a mené à bien ses promesses de campagnes. Un nouveau centre-ville est sorti de terre « mais pas seulement. Il y a eu des actions en faveur de la petite enfance et de la jeunesse », tient-il à souligner ».

- « Conseil municipal - séance ordinaire du 4 juillet 2020 - conseil municipal d'installation » [PDF], Les conseils municipaux, sur https://www.villedemontmagny.fr (consulté le ).

- « Les établissements scolaires », Le scolaire, sur https://www.villedemontmagny.fr (consulté le ).

- Fabrice Cahen, « La commune de Montmagny préempte l'école privée, le gestionnaire s'insurge : La commune de Montmagny (Val-d'Oise) userait de son droit de préemption pour acquérir un terrain sur lequel est située une école primaire privée », La Gazette du Val-d'Oise, (lire en ligne, consulté le ).

- L'organisation du recensement, sur insee.fr.

- Fiches Insee - Populations légales de la commune pour les années 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020.

- Montmagny - Val-d'Oise (Code postal - 95360)

- Qu’apporte l’échelon infracommunal à la carte des inégalités de richesse en Île-de-France?

- Val D'Oise Technopole : Plaine Vallée

- Fabrice Cahen, « La pépinière d'entreprises de Montmagny à la recherche de start-up : La communauté d'agglomération Plaine-Vallée prépare le renouvellement des locaux de la pépinière d'entreprises de Montmagny (Val-d'Oise) », La Gazette du Val-d'Oise, (lire en ligne, consulté le ).

- Fabrice Cahen, « L'agglomération Plaine-Vallée au secours de la Pépinière d'entreprises de Montmagny : La communauté d'agglomération Plaine-Vallée a décidé de prendre des dispositions pour les entreprises hébergées et domiciliées dans sa pépinière de Montmagny (Val-d'Oise) », La Gazette du Val-d'Oise, (lire en ligne, consulté le ).

- Notice no PA00125477, base Mérimée, ministère français de la Culture.

- François Chairon, Michel Bourlet et Stéphane Gasser, « Le patrimoine des communes du Val-d’Oise : Montmagny », Collection Le Patrimoine des Communes de France, Paris, Flohic Éditions, vol. I, , p. 259-261 (ISBN 2-84234-056-6).

- Mathieu Lours, « Montmagny - Saint Thomas Becket », Églises du Val-d’Oise : Pays de France, vallée de Montmorency, Gonesse, Société d’histoire et d’archéologie de Gonesse et du Pays de France, , p. 194-195 (ISBN 9782953155402).

- Arthur Schweitzer, « Un second souffle pour le fort de la butte Pinson ! : Depuis 2005, des chantiers internationaux sont organisés en août afin de rénover la redoute de la butte Pinson (Val-d'Oise), vieille d'un siècle et demi », La Gazette du Val-d'Oise, (lire en ligne, consulté le ).

- Arthur Schweitzer, « La butte Pinson n'a pas fini d'être rénovée ! : La butte Pinson, à cheval sur Montmagny, Groslay (Val-d'Oise), Pierrefitte et Villetaneuse, fait l'objet d'une rénovation par l'Agence des espaces verts depuis 2010 », La Gazette du Val-d'Oise, (lire en ligne, consulté le ).

- Fabrice Cahen, « La Butte-Pinson prend une nouvelle dimension : Propriété de la Région Île-de-France depuis 1985, le domaine de la Butte-Pinson (Val-d'Oise et Seine-Saint-Denis) est en pleine reconquête. Les chantiers s'y poursuivent », La Gazette du Val-d'Oise, (lire en ligne, consulté le ).

- Océane Desautel, « La ferme de la Butte-Pinson éveille les sens : Avec une centaine d'animaux sur un espace d'un hectare, la ferme pédagogique attire de nombreux enfants », La Gazette du Val-d'Oise, (lire en ligne, consulté le ).

- Fabrice Cahen, « La ferme pédagogique de la Butte Pinson est rouverte à Montmagny : La ferme pédagogique de la Butte Pinson à cheval sur le Val-d'Oise et la Seine-Saint-Denis, a profité du confinement pour se refaire une santé », La Gazette du Val-d'Oise, (lire en ligne, consulté le ).

- « Montmagny et l’empreinte du temps », sur Montmagny (site officiel) (consulté le ).

- « Portrait de Charles Jacques Huault de Montmagny, gouverneur de la Nouvelle-France de 1636 à 1648 », sur images.recitus.qc.ca (consulté le ).

- Hervé Collet, « Montmagny - Association Valmorency », sur www.valmorency.fr (consulté le ).