Malaucène

Malaucène est une commune française située dans le département de Vaucluse, en région Provence-Alpes-Côte d'Azur.

| Malaucène | |||||

Vue vers le nord depuis le château, avec le beffroi. | |||||

.svg.png.webp) Blason |

|||||

| Administration | |||||

|---|---|---|---|---|---|

| Pays | |||||

| Région | Provence-Alpes-Côte d’Azur | ||||

| Département | Vaucluse | ||||

| Arrondissement | Carpentras | ||||

| Intercommunalité | Communauté d'agglomération Ventoux-Comtat Venaissin | ||||

| Maire Mandat |

Frédéric Tenon 2020-2026 |

||||

| Code postal | 84340 | ||||

| Code commune | 84069 | ||||

| Démographie | |||||

| Gentilé | Malaucéniens, Malaucéniennes | ||||

| Population municipale |

2 736 hab. (2020 |

||||

| Densité | 60 hab./km2 | ||||

| Géographie | |||||

| Coordonnées | 44° 10′ 30″ nord, 5° 07′ 59″ est | ||||

| Altitude | 365 m Min. 238 m Max. 1 132 m |

||||

| Superficie | 45,33 km2 | ||||

| Type | Commune rurale | ||||

| Unité urbaine | Malaucène (ville-centre) |

||||

| Aire d'attraction | Vaison-la-Romaine (commune de la couronne) |

||||

| Élections | |||||

| Départementales | Canton de Vaison-la-Romaine | ||||

| Législatives | Quatrième circonscription | ||||

| Localisation | |||||

| Géolocalisation sur la carte : France

Géolocalisation sur la carte : France

Géolocalisation sur la carte : Vaucluse

Géolocalisation sur la carte : Provence-Alpes-Côte d'Azur

| |||||

| Liens | |||||

| Site web | http://www.malaucene.fr | ||||

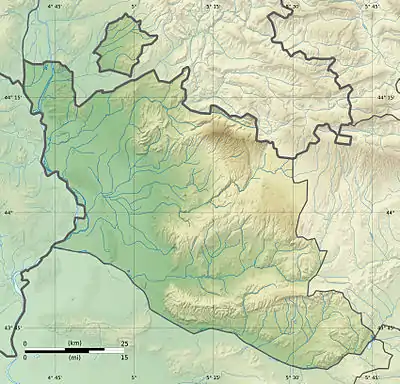

Géographie

Situé au nord de Vaucluse, à la limite de la Drôme, Malaucène est un beau village provençal installé à 350 m d'altitude, au pied du versant nord du mont Ventoux, dont il constitue la principale porte d'entrée. Le village blotti autour de son ancien « château » (une tour forte plus exactement) aménagé en calvaire au XVIIIe siècle est ceinturé par un boulevard circulaire bordé de platanes centenaires. La ville est traversée par la source du Groseau qui dans le passé a été une zone d'activité intense avec de nombreux moulins, filatures et jusqu'il y a encore très peu de temps des papeteries (2009).

À 9 km au sud de Vaison-la-Romaine et à 18 km au nord de Carpentras, Malaucène se trouve à moins de 50 km de la gare TGV et de l'aéroport d'Avignon, à 30 km de l'autoroute A7 et a moins de 40 km d'Orange et de l'autoroute A9.

Lieux-dits et écarts

Hameau de Vaux, ancienne commune éphémère, rattachée à Malaucène dès 1794.

Communes limitrophes

|

Crestet | Vaison-la-Romaine | Entrechaux |  |

| Suzette | N | Beaumont-du-Ventoux | ||

| O Malaucène E | ||||

| S | ||||

| Le Barroux | Crillon-le-Brave | Bédoin |

Sismicité

Les cantons de Bonnieux, Apt, Cadenet, Cavaillon, et Pertuis sont classés en zone Ib (risque faible). Tous les autres cantons du département de Vaucluse sont classés en zone Ia (risque très faible). Ce zonage correspond à une sismicité ne se traduisant qu'exceptionnellement par la destruction de bâtiments[1].

Hydrographie

Le Groseau est une source vauclusienne qui jaillit à Malaucène. Elle est, en importance, la seconde résurgence karstique du département de Vaucluse, après celle de la Fontaine de Vaucluse. Cette source donne son nom à une rivière qui se jette dans l'Ouvèze après avoir traversé les communes d'Entrechaux et du Crestet[2]. La source est située, à la sortie de la ville, sur la route du mont Ventoux. Sa résurgence jaillit au pied d'une falaise de plus de 100 mètres de hauteur. Cet abrupt correspond à une fracture majeure, orientée N-E - S-O qui limité le massif du Ventoux au couchant. Son bassin-versant, avec une superficie de 25 km2, correspond à un pli synclinal tertiaire de roches tendres (marnes bleues, grès, sables miocènes), coincé entre le versant nord du mont Ventoux et le massif des Dentelles de Montmirail. Des versants avec des pentes de plus de 20 % dominent des épandages torrentiels périglaciaires d'origine quaternaire. Le Groseau et son affluent le Rieufroid, qui drainent un vaste bassin amont, s'encaissent ensuite dans des lits dont les berges atteignent entre deux et trois mètres de hauteur. Leur confluence, située à deux kilomètres en amont de l'Ouvèze, reçoit les apports du Sublon, un torrent à très forte pente. Sur le dernier kilomètre de son lit, le Groseau a été rectifié et canalisé, son tracé original ayant été détourné à 90° à des fins d'arrosage[3].

Climat

La commune, située dans la zone d’influence du climat méditerranéen, est soumise à un rythme à quatre temps : deux saisons sèches, dont une brève en fin d'hiver, une très longue et accentuée en été ; deux saisons pluvieuses, en automne, avec des pluies abondantes sinon torrentielles, et au printemps. Les étés sont chauds et secs, liés à la remontée des anticyclones subtropicaux, entrecoupés d’épisodes orageux parfois violents. Les hivers sont doux. Les précipitations sont peu fréquentes et la neige rare[4].

| Janv | Fév | Mars | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | Année | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Températures maximales moyennes (°C) | 10 | 12 | 16 | 18 | 23 | 27 | 30 | 30 | 25 | 20 | 13 | 10 | 19,75 |

| Températures minimales moyennes (°C) | 2 | 3 | 6 | 8 | 12 | 15 | 18 | 18 | 14 | 11 | 6 | 3 | 9,6 |

| Températures moyennes (°C) | 6 | 7,5 | 11 | 13 | 17,5 | 21 | 24 | 24 | 19,5 | 15,5 | 8,5 | 7,5 | 14,7 |

| Moyennes mensuelles de précipitations (mm) | 36,5 | 23,3 | 24,9 | 47,5 | 45,6 | 25,4 | 20,9 | 29,1 | 65,8 | 59,6 | 52,8 | 34,0 | 465,4 |

| Source : Données climatologiques de Mazan 2000-2007 | |||||||||||||

Urbanisme

Typologie

Malaucène est une commune rurale, car elle fait partie des communes peu ou très peu denses, au sens de la grille communale de densité de l'Insee[Note 1] - [5] - [6] - [7]. Elle appartient à l'unité urbaine de Malaucène, une agglomération intra-départementale regroupant 3 communes[8] et 4 295 habitants en 2017, dont elle est ville-centre[9] - [10].

Par ailleurs la commune fait partie de l'aire d'attraction de Vaison-la-Romaine, dont elle est une commune de la couronne[Note 2]. Cette aire, qui regroupe 14 communes, est catégorisée dans les aires de moins de 50 000 habitants[11] - [12].

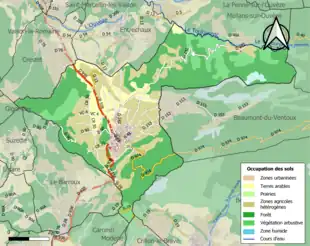

Occupation des sols

L'occupation des sols de la commune, telle qu'elle ressort de la base de données européenne d’occupation biophysique des sols Corine Land Cover (CLC), est marquée par l'importance des forêts et milieux semi-naturels (59,6 % en 2018), une proportion sensiblement équivalente à celle de 1990 (60,5 %). La répartition détaillée en 2018 est la suivante : forêts (46,1 %), zones agricoles hétérogènes (26,6 %), milieux à végétation arbustive et/ou herbacée (12,7 %), cultures permanentes (8 %), zones urbanisées (3,5 %), terres arables (2,1 %), espaces ouverts, sans ou avec peu de végétation (0,8 %)[13].

L'IGN met par ailleurs à disposition un outil en ligne permettant de comparer l’évolution dans le temps de l’occupation des sols de la commune (ou de territoires à des échelles différentes). Plusieurs époques sont accessibles sous forme de cartes ou photos aériennes : la carte de Cassini (XVIIIe siècle), la carte d'état-major (1820-1866) et la période actuelle (1950 à aujourd'hui)[14].

Histoire

Préhistoire et Antiquité

Hommes du Neandertal au niveau du quartier de la Baume[15].

Exploitation du silex des combes de Veaux de la fin du Néolithique puis au Chalcolithique[15].

Saint-Martin : présence d'un atelier de production de silex bédouliens chauffés du Chasséen (Néolithique). Présence romaine au Groseau avec les traces d'un aqueduc canalisant les eaux de la source du Groseau jusqu'à Vaison-la-Romaine. Vestiges repérés au col Saint-Michel, au « vieux Malaucène » l'oppidum du Clairier. Nombreux objets découverts plus ou moins fortuitement sur le territoire de Malaucène.

Moyen Âge

Au XIIe siècle, l'abbaye Saint-André de Villeneuve-lès-Avignon y possédait le prieuré Saint-Baudile (aujourd'hui disparu)[16].

Le pape Clément V fait du monastère du Groseau sa résidence d'été. De cette construction du XIIe siècle, il ne reste de nos jours qu'une chapelle[15], chapelle Notre-Dame-du-Groseau.

Charles IV, troisième fils de Philippe le Bel, après la mort de son frère Philippe, est couronné à Reims par l’archevêque Raymond de Courtenay, le . Considérant que son Trésor est par trop vide, il n’hésite pas à poursuivre la politique de son père et fait expulser les juifs de France afin de récupérer leurs biens. Jean XXII trouve la mesure excellente et, pour ne pas être en reste, il fait de même avec les juifs d’Avignon et du Comtat Venaissin qui se réfugient en Dauphiné et en Savoie. Pour parfaire l’expulsion, le pape juge utile et nécessaire de faire jeter à bas la synagogue de Malaucène ainsi que celles de Bédarrides, Bollène, Carpentras, Le Thor, Monteux et Pernes. Ce fut la seconde expulsion des juifs du Comtat[17] - [18]. La première avait été décidée le , par Mathias de Chiéti – dit Matthieu de Chéate – recteur du Comtat Venaissin, qui les accusait de pratiquer l’usure.

Après le départ des papes d'Avignon, la commune est touchée par les guerres de Religion[15].

Période moderne

Le fut créé le département de Vaucluse, constitué des districts d'Avignon et de Carpentras, mais aussi de ceux d'Apt et d'Orange, qui appartenaient aux Bouches-du-Rhône, ainsi que du canton de Sault, qui appartenait aux Basses-Alpes.

Au cours du XIXe siècle, de gros travaux sont réalisés au niveau du bourg de Malaucène tels que la démolition des anciens remparts (datant du XIIIe siècle), la construction de lavoirs et de fontaines et l'agrandissement du cours[15].

Période contemporaine

De 1907 à 1952, la ville possède une gare sur la Ligne d'Orange à Buis-les-Baronnies.

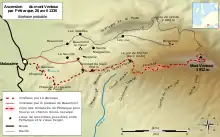

Important maquis dans le Ventoux lors de la Seconde Guerre mondiale[19]. Le , la Gestapo organise une opération de répression sur Malaucène[19]. Le , les troupes motorisées allemandes guidées par les miliciens investirent Malaucène et Beaumes-de-Venise. Quand elles se retirèrent elles laissèrent sur le terrain neuf morts et huit blessés graves[19].

Toponymie

- Malaucène (malaussena) signifie « safre » en vieux provençal.

- L'essentiel du soubassement du village est de roche, une molasse, sorte d'argile limoneuse durcie, entre le sable et le grès dont viendrait le nom du village.

- Dans « Toponymie des lieux dans les Alpes-Maritimes » est écrit[20]: Malaussa, Malaussena : terrain de poudingue, molasse. Village de Malaussène et nom de famille. Il est probable que l'étymologie occitane soit identique.

Héraldique

.svg.png.webp) |

Les armes peuvent se blasonner ainsi : « De gueules à la clef d'or et à la clef d'argent passées en sautoir, accompagnées de deux veaux affrontés du même, posés sur les anneaux, la tête contournée ». Devise : ex pace ubertas (de la paix la richesse). |

|---|

Politique et administration

Liste des maires

Fiscalité

| Taxe | Part communale | Part intercommunale | Part départementale | Part régionale |

|---|---|---|---|---|

| Taxe d'habitation (TH) | 13,94 % | 0,00 % | 7,55 % | 0,00 % |

| Taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) | 14,90 % | 0,00 % | 10,20 % | 2,36 % |

| Taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFPNB) | 74,75 % | 0,00 % | 28,96 % | 8,85 % |

| Taxe professionnelle (TP) | 00,00 % | 19,41 % | 13,00 % | 3,84 % |

La part régionale de la taxe d'habitation n'est pas applicable.

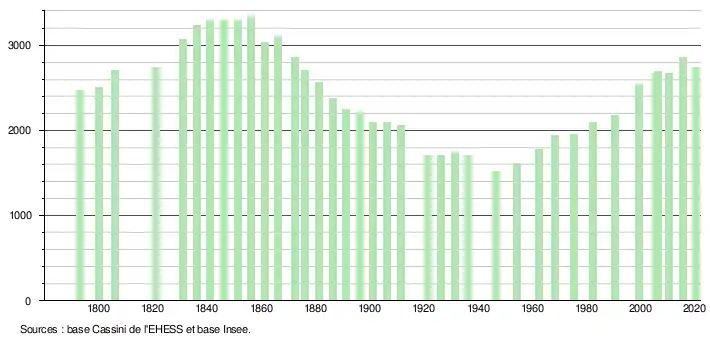

Démographie

L'évolution du nombre d'habitants est connue à travers les recensements de la population effectués dans la commune depuis 1793. Pour les communes de moins de 10 000 habitants, une enquête de recensement portant sur toute la population est réalisée tous les cinq ans, les populations légales des années intermédiaires étant quant à elles estimées par interpolation ou extrapolation[23]. Pour la commune, le premier recensement exhaustif entrant dans le cadre du nouveau dispositif a été réalisé en 2005[24].

En 2020, la commune comptait 2 736 habitants[Note 3], en diminution de 2,43 % par rapport à 2014 (Vaucluse : +1,36 %, France hors Mayotte : +1,9 %).

Économie

Malaucène vit en grande partie de l'agriculture avec ses nombreux vergers de cerises, prunes, abricots, pêches, brugnons, olives et vignobles avec les côtes du Ventoux, de maraichage et de tourisme. L’industrie était également présente, avec en particulier l'usine des Papeteries de Malaucène dont l'activité grâce à la présence de la source du Groseau est attestée depuis 1545, et qui sera fermé par le groupe Schweitzer-Mauduit, le dernier propriétaire en 2009.

La situation géographique fait de Malaucène, au pied du mont Ventoux une étape incontournable pour les sportifs notamment les cyclistes et « vététistes », randonneurs, et grimpeurs, voire sports d'hiver : ski, raquette avec la station du mont Serein. Malaucène est l'un des accès les plus prestigieux et le plus ancien pour l'ascension du Ventoux : c'est en partant de Malaucène que le poète Pétrarque montera au sommet du mont Ventoux et racontera son ascension en 1336, « poussé seulement par le désir de visiter un lieu renommé pour son altitude » ce qui peut être considéré comme une des premières pratiques de l'alpinisme.

On trouve à Malaucène de nombreux commerces de proximité : un supermarché, 3 boulangeries, 1 pâtisserie, 1 boucherie, 1 pharmacie, 1 tabac, 1 maison de la presse, 1 librairie, 1 galerie d'art contemporain, 1 station essence, 1 droguerie, 1 banque et des nombreux commerces liés au tourisme : restaurants, pizzerias, hôtels, gîtes et chambres d'hôtes, 3 campings, 1 résidence vacances, 1 spa (propose également la cryothérapie), magasin spécialisé dans les cycles, magasins de souvenirs. Le marché hebdomadaire du mercredi.

Vie locale

Santé

Médecin généraliste, dentiste, pharmacie, infirmiers et ambulances sont présents sur la commune.

Sports

Plusieurs associations sportives (football, tennis, moto-cross, futsal, cyclo, vtt, école du cirque, etc.)[27].

Cultes

Église paroissiale Saint-Michel.

Écologie et recyclage

La collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés et la protection et mise en valeur de l'environnement se font dans le cadre de la communauté d'agglomération Ventoux-Comtat Venaissin.

La commune est incluse dans la zone de protection Natura 2000 « l'Ouvèze et le Toulourenc », sous l'égide du ministère de l'Écologie, de la DREAL Provence-Alpes-Côte d’Azur, et du MNHN (Service du patrimoine naturel)[28].

Lieux et monuments

- Église Saint-Michel de Malaucène. L'édifice a été classé au titre des monuments historique en 1982[29]. Dater fin XIIIe - XIVe et XVIIIe siècles pour le chœur, bâtie en grande partie sous le pape Clément V, cette église fortifiée faisait partie de l'enceinte de la ville. Les contreforts ont été murés afin de fortifier l'église durant les guerres de religion (1579). La façade principale, à l'ouest, présente des traces de la corniche d'origine, l'ensemble est surmonté par des mâchicoulis du XVe s, l'oculus est décoré d'une rosace polygonale probablement refaite en 1653. Le portail, présente des similitudes avec l'église Notre-Dame-de-Bon-Repos de Montfavet, construite entre 1343 et 1347. Le linteau vandalisé en 1792, porte les traces du Christ et de ses Apôtres placés dans une colonnade. Les amorces d'un porche jamais construit (les voussoirs) sont ornées de personnages fantastiques. La porte principale est constituée de planches épaisses bardées de plaques de fer date de 1460. L'église abrite une chaire très ouvragée réalisée vers 1880/1885 par les frères Charrol, sur les plans de l'architecte l'abbé Joseph Pougnet. L'orgue aujourd'hui placé dans la tribune au-dessus de la porte principale date de 1711, modifié en 1713. Il a été mis en place et réalisé par le facteur Charles Boisselin, réparé en 1723 par Jean Salomon, puis reconstruit en 1784 par Joseph Isnard.

- Chapelle Notre-Dame-du-Groseau, seul vestige du monastère Notre-Dame du Groseau, fondé en 684 par Petronius, êvèque de Vaison-la-Romaine dans la vallée du Groseau à la sortie de Malaucène en direction du mont Ventoux. Le monastère fut détruit en 739, puis reconstruit entre 1079 et 1114. La chapelle, quant à elle, fut rebatie en 1150. Le pape Clément V, premier pape d'Avignon (élu en 1305), fait aménager le monastère par le chanoine Jean de Plaisance entre 1309 et 1310. C'est un véritable palais qui sera construit comme le montrent les comptes, afin d'accueillir le pape et sa cour. Ce monastère a été l'un des lieux de retraite de prédilection du pape Clément V, le « jardin de ses délices » où il passera plus de 400 jours entre 1310 et 1314. Elle fait l'objet d'un classement au titre des monuments historiques par la liste de 1862. Elle abrite une stèle inscrite en « gallo-grec » probablement un ex-voto à Grasélos.

- Le Groseau, une des deux principales sources du mont Ventoux avec la Sorgue vient du dieu celte Grasélos et ses nymphes les « Grisélides », récupéré successivement par les Romains puis les chrétiens. (Gréoux-les-Bains en tirerait également son nom). Les Romains ont aménagé un aqueduc pour approvisionner la ville de Vaison-la-Romaine (Vasio) seconde moitié du Ier siècle.

- Calvaire, l'« ancien château » dont on pense qu'il s'agit plutôt d'un donjon ou d'une tour de guet, date vraisemblablement du XIIe siècle. La tour carrée qui mesurait 22 m de haut occupait le sommet de la colline de safre qui a donné son nom à la ville : safre « malaussena » en provençal le tout ceinturé de rempart et d'un chemin de ronde. Le safre plus exactement la molasse est une roche friable d'origine marine semblable à du sable dur (jaune, ocre ou gris) ou à une sorte de grès friable. Elle se prête facilement à l'aménagement d'abris creusés dans la roche. En 1750, les habitants craignant un effondrement de la tour sur les habitations obtiennent sa destruction. En 1828, on aménage une sorte de plateforme qui conserve une partie des fortifications avec une large rampe caladée bordée de cyprès et un calvaire occupe le centre avec le crucifix et les deux croix des Larrons, enfin des grilles ponctuées de 13 oratoires encerclent le tout au niveau de l'ancien chemin de ronde. Entre 2007 et 2009, dans les niches créées à cet usage au XIXe s, l'artiste plasticien Luc Ta-Van-Thinh a réalisé un Chemin de croix contemporain et original en céramique pour remplacer les œuvres anciennes abîmées ou détruites.

- le beffroi situé en contrebas du Calvaire, sa construction décidée en 1482 ne fut terminée qu'en 1532. En 1678, l'horloge fut dotée d'un « repicq ». Après de nombreuses réparations, le mécanisme de l'horloge fut remplacé par Cosme Brachet un spécialiste de Séguret et on en profita pour rehausser le beffroi en 1762. En 1910, le mécanisme et le cadran en fer (aujourd'hui exposé dans la mairie) ont été remplacés. Enfin, en 1985, un mouvement électrique a définitivement mis fin à la fonction séculaire de « gouverneur de l'horloge ».

- Ancien monastère du Groseau.

- la Porte Soubeyran au sud est de l'église, reconstruite en 1725, elle donne accès à la Grand'Rue. Ce n'est qu'à la fin du XVIIIe s. que ses abords ont été aménagés avec une vaste esplanade

- Lavoir et fontaine en face de la Porte Soubeyran dantent de 1839 et 1861.

- Porte Chaberlin ou de Roux, au nord-ouest de l'église. Une inscription en caractères gothiques rappelle que le rempart a été réalisé sous Urbain V par ordre du recteur Philippe de Cabassole et du Capitaine Général du Comtat par les soins de Guillaume Chaberlin. Une niche abrite une statuette de la Vierge. En 1742, la porte a été élargie pour faciliter le passage des voitures attelées.

- Le banc de pierre accolé à la façade sud de l'église Saint-Michel, a été construit entre 1783 et 1784. Il est réputé être le plus long banc, il mesure en effet 41,77 m.

- ancien Hôtel de l'Espine, situé à côté de la porte Chaberlin

- fontaine du Théron

- ancien hôtel de Saunier, la « maison aux Atlantes »

- ancienne mairie

- fontaine rue des Trois-Visages

- ancien hôtel de la Pomme d'or

- ancien Hôtel de Brancas

- château de la Lauze

- château de Crémessières

- porte Cabanette

- cours des Isnards

- Hôtel de ville

- ancien hôtel de Valouse

- ancien hôtel de Brémond

- rue du Vieil-Hôpital

- passage de l'Ane

Mont Ventoux

La route d'accès nord au Mont Ventoux passe par Malaucène.

On peut y observer, en quittant le village par celle-ci la chapelle de Notre-Dame-du-Groseau, où le pape Clément V passa de nombreux séjours de 1309 à 1313.

Plus loin, dans la première épingle qui amorce l'ascension, la source du Groseau, lieu pittoresque, coule tout au long de l'année. Cette source est type résurgence vauclusienne, comme la Fontaine-de-Vaucluse, mais dans une bien moindre mesure.

En commençant la montée, juste après le Groseau, on passe devant le portail Saint-Jean, sorte de concrétion calcaire foncée entourée d'un bourrelet plus clair. Une légende dit que tous les ans, pour la Saint-Sylvestre, le portail s'ouvre et une chèvre en or s'en échappe pour aller se promener alentour, laissant avec ses sabots des traces dorées sur les rochers. De nombreuses personnes ont essayé de l'attraper, mais en vain…

À quasi mi-parcours avec le sommet se trouve la station du mùont Serein avec huit remontées mécaniques pour 12 km de pistes. Elle comporte aussi des pistes de ski de fond et de raquettes. Cette station développe aussi des activités estivales avec en plus des randonnées à pied, à cheval et à VTT, du Devalkart, du Rollerbe et un parcours Accrobranche.

Au sommet, on peut, en plus du merveilleux paysage (par beau temps on y voit le mont Blanc, la mer et le mont Aigoual) observer la tour et son émetteur rouge et blanc caractéristique visible de tout le département et plus loin encore. Il s'agit d'un radar de contrôle aérien, l'émetteur télé et radio se situe légèrement en contrebas sur la tour Kaki. On peut de même, vers l'est, observer les vestiges de la base de lancement de missiles, avec les deux dômes « thermonucléaires », portes d'accès aux galeries souterraines. Cette base est aujourd'hui utilisée pour des expériences scientifiques de détection de particules extraterrestres (dans les salles de commande des missiles).

S'ensuit la descente vers le chalet Raynard, station du versant sud du Ventoux et où se séparent les routes allant vers Sault et vers Bédoin.

La station du mont Serein et le sommet du mont Ventoux sont sur la commune de Beaumont-du-Ventoux.

Les Combes de Veaux et le Toulourenc

En prenant vers le nord, par les combes de Veaux, après avoir emprunté une étroite route sinueuse où se déroulent fréquemment des rallyes automobiles, on arrive dans la vallée du Toulourenc, petite rivière du flanc nord du mont Ventoux qui délimite les départements du Vaucluse et de la Drôme. Cette rivière prenant sa source au pied du château d'Aulan près de Montbrun-les-Bains coule sur près de 30 kilomètres pour se jeter dans l'Ouvèze sur la commune d'Entrechaux. Sinuant selon les combes descendant de la montagne, elle a creusé dans la roche de son lit, en amont et en aval du hameau de Veaux (ou Vaux selon les étymologies), lieu de naissance du héros du roman Ravage de René Barjavel, de profondes gorges atteignant parfois 100 mètres. La gorge aval appelée Estrechon (à cause de son étroitesse) ne dépasse pas par endroits 1,50 mètre de largeur et doit avoir une longueur de 3 kilomètres, de Notre-Dame-des-Anges à Veaux. En amont du hameau, après un autre Estrechon un effondrement de blocs tient lieu de lit de rivière, puis les gorges se poursuivent jusqu'à Saint-Léger-du-Ventoux.

Activités

- randonnée pédestre : il existe de nombreux chemins de randonnée autour de Malaucène, notamment les GR4 et GR9 que vous pouvez parcourir à pied, à vélo, à VTT ou encore à cheval ;

- équitation : plusieurs centrés équestres proposent des cours, des ballades sur la commune ;

- pêche : plan d'eau, rivières ;

- randonnée aquatique : dans le Toulourenc au départ du hameau de Veaux ;

- cyclisme ;

- escalade ;

- spéléologie : grotte de la Baume des Anges[30] - [31].

Personnalités liées à la commune

Le pape Clément V

Bertrand de Got, archevêque de Bordeaux, pape sous le nom de Clément V le .

Il arrive à Malaucène le .

De 1309 à 1310, il fait aménager un palais au Groseau qui fut détruit à la Révolution.

Clément V passe 78 jours au Groseau en 1310, autant en 1311, 99 jours en 1312, 85 jours en 1313. Il quitte les lieux le et meurt le .

Il y fait ériger l'église Saint-Michel-et-Saint-Pierre 1309 sur l'emplacement d'un ancien temple, pièce fortifiée qui servit à la défense de la ville. Elle s'intégrait dans les remparts d'enceinte qui furent aussi construits à cette époque.

En 1311, il y prépare le concile de Vienne au prieuré du Groseau dans lequel autorise entre autres la suppression de l'ordre des Templiers à la demande de Philippe le Bel[32].

Il met provisoirement fin au conflit entre le Saint-Siège et les Spirituels en provoquant un long débat entre les deux partis devant la commission dite de Malaucène[33].

La raison principale de sa présence ici est qu'il y trouve la sérénité loin de Philippe le Bel et de ses légistes. Il lui faut du calme pour préparer la défense de Boniface VIII accusé d'hérésie et préparer le concile de Vienne.

Pétrarque

d'après un croquis dressé par Pierre de Champeville.

Poète et humaniste italien, François Pétrarque est né à Arezzo en 1304 et mort à Arquà, près de Padoue, en 1374.

Dans l'ouvrage Œuvres complètes de Pétrarque[34] on peut lire dans Lettres familières IV-I :

« À Dionigi di Borgo Sansepolcro, de l’Ordre de Saint-Augustin, professeur d’Écriture sainte, au sujet de ses propres soucis [...] Au jour fixé, nous quittâmes la maison, et nous arrivâmes le soir à Malaucène, lieu situé au pied de la montagne, du côté du nord. Nous y restâmes une journée, et aujourd’hui enfin nous fîmes l’ascension avec nos deux domestiques, non sans de grandes difficultés, car cette montagne est une masse de terre rocheuse taillée à pic et presque inaccessible. »

Cette ascension, datée du VI des calendes de , eut lieu le . Cette date correspond, en effet, au du calendrier julien, alors en vigueur, et au de notre actuel calendrier grégorien[35].

Personnalités et culture

Jean Geoffroy, ancien sénateur maire de Saint-Saturnin-lès-Apt, est né dans cette commune, d'une famille de notables et d'anciens maires de Malaucène[36].

De nombreuses personnalités ont fait de Malaucène une commune riche autant dans l'art que dans la création. L'une des premières se nomme Michel Galabru, qui crée dans les années 1980 le festival de théâtre de Malaucène. Lors de ce festival, il reçoit ses amis dont Jacqueline Maillan, Micheline Dax, Rosy Varte ou encore Marthe Mercadier. Mais le festival s'arrête après huit ans de succès. En 1993, s'installe entre Malaucène et le village du Crestet Bernard Minet, rendu célèbre par sa participation à l'émission de télévision Club Dorothée. Il y réside toujours à l'heure actuelle.

Marie Cardinal écrivaine de roman à succès vécut aussi sur la commune (où elle est enterrée au cimetière), de même que la philosophe et écrivaine Noëlle Châtelet, des acteurs comme Magali Noël ou Jean-Pierre Darras. D'autres personnalités résident ponctuellement à Malaucène dont Yann Collette, et Myriam Boyer, mère de Clovis Cornillac.

L'animateur et chanteur Bichou et récemment devenu Heifara Fenua de son vrai nom Romain Bougnard est un enfant du village, il est connu pour être « l'ami des stars » et notamment du célèbre homme en bleu Michou, mais également pour la reprise de l'hymne de l'association La Voix de l'enfant intitulé « Parle Hugo, Parle »[37],mais aussi pour avoir, en , repris la chanson du groupe Zebda en la transformant en « Le chant des manifestants » [38], qui culmine en avec un total de 11 000 vues.Il est également engagé dans les luttes pour les différences.

En 2004, les plateaux de la série Une femme d'honneur prennent leurs quartiers sur la commune pour le tournage de huit épisodes. Malaucène est souvent le lieu de tournage de films étrangers, français, mais également de séries et fictions françaises.

Galerie photographique

Le hameau de Veaux.

Le hameau de Veaux. Le hameau de Veaux.

Le hameau de Veaux. Le cours des Isnards et ses platanes.

Le cours des Isnards et ses platanes.

Notes et références

Notes

- Selon le zonage des communes rurales et urbaines publié en novembre 2020, en application de la nouvelle définition de la ruralité validée le en comité interministériel des ruralités.

- La notion d'aire d'attraction des villes a remplacé en octobre 2020 l'ancienne notion d'aire urbaine, pour permettre des comparaisons cohérentes avec les autres pays de l'Union européenne.

- Population municipale légale en vigueur au 1er janvier 2023, millésimée 2020, définie dans les limites territoriales en vigueur au 1er janvier 2022, date de référence statistique : 1er janvier 2020.

Références

- Zonage sismique réglementaire de la France, classement des cantons (découpage fin 1989) de la région PACA, page 48

- « Le Groseau sur le site Sandre. ».

- [PDF]« Le rôle du bassin du Groseau dans la crue de l'Ouvèze du 22 septembre 1992. ».

- « La climatologie du Vaucluse. ».

- « Typologie urbain / rural », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Commune rurale - définition », sur le site de l’Insee (consulté le ).

- « Comprendre la grille de densité », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Unité urbaine 2020 de Malaucène », sur https://www.insee.fr/ (consulté le ).

- « Base des unités urbaines 2020 », sur www.insee.fr, (consulté le ).

- Vianney Costemalle, « Toujours plus d’habitants dans les unités urbaines », sur insee.fr, (consulté le ).

- « Liste des communes composant l'aire d'attraction de Vaison-la-Romaine », sur insee.fr (consulté le ).

- Marie-Pierre de Bellefon, Pascal Eusebio, Jocelyn Forest, Olivier Pégaz-Blanc et Raymond Warnod (Insee), « En France, neuf personnes sur dix vivent dans l’aire d’attraction d’une ville », sur insee.fr, (consulté le ).

- « CORINE Land Cover (CLC) - Répartition des superficies en 15 postes d'occupation des sols (métropole). », sur le site des données et études statistiques du ministère de la Transition écologique. (consulté le )

- IGN, « Évolution de l'occupation des sols de la commune sur cartes et photos aériennes anciennes. », sur remonterletemps.ign.fr (consulté le ). Pour comparer l'évolution entre deux dates, cliquer sur le bas de la ligne séparative verticale et la déplacer à droite ou à gauche. Pour comparer deux autres cartes, choisir les cartes dans les fenêtres en haut à gauche de l'écran.

- (fr) « Histoire du territoire de Malaucène sur le site de la commune. ».

- Guy Barruol, Michèle Bois, Yann Codou, Marie-Pierre Estienne, Élizabeth Sauze, « Liste des établissements religieux relevant de l’abbaye Saint-André du Xe au XIIIe siècle », in Guy Barruol, Roseline Bacon et Alain Gérard (directeurs de publication), L’abbaye de Saint-André de Villeneuve-lès-Avignon, histoire, archéologie, rayonnement, Actes du colloque interrégional tenu en 1999 à l'occasion du millénaire de la fondation de l'abbaye Saint-André de Villeneuve-lès-Avignon, Éd. Alpes de Lumières, Cahiers de Salagon no 4, Mane, 2001, 448 p. (ISSN 1254-9371), (ISBN 2-906162-54-X), p. 221.

- http://www.au-fil-du-groseau.fr/pdf/les-juifs-de-malaucene.pdf

- https://www.abbaye-saint-hilaire-vaucluse.com/images_synagogues/Les_juifs_et_le_Comtat_Venaissin.pdf

- Aimé Autrand, Le département de Vaucluse de la défaite à la Libération (mai 1940-25 août 1944), Aubanel, Avignon, 1965, p. 123.

- sentiers.village.free.fr/Toponymie.htm

- « Impôts locaux à Malaucène », taxes.com.

- « Ville de Malaucène : Jumelages », sur www.malaucene.fr (consulté le ).

- L'organisation du recensement, sur insee.fr.

- Calendrier départemental des recensements, sur insee.fr.

- Des villages de Cassini aux communes d'aujourd'hui sur le site de l'École des hautes études en sciences sociales.

- Fiches Insee - Populations légales de la commune pour les années 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020.

- « Les associations à Malaucène. », sur www.malaucene.fr (consulté le ).

- Responsabble Natura 2000

- « Eglise paroissiale Saint-Michel », sur www.pop.culture.gouv.fr (consulté le )

- « plongee souterraine - anges », sur www.plongeesout.com (consulté le )

- « Vaucluse : une spéléologue reste bloquée de longues heures dans une grotte », sur LaProvence.com, (consulté le )

- « Pape Clément V sur avignon-et-provence.com . ».

- « amicale-genealogie.org. ».

- « Franciscus PETRARCHA, Familiarium rerum, liber IV, ep. 1. ».

- Georges Brun, Le Mont Ventoux, recueil de textes anciens et modernes, Le Nombre d'Or, Carpentras, 1977.

- Jean Geoffroy

- Parle Hugo, Parle

- LCI

Voir aussi

Bibliographie

- Michel Brusset, Malaucène. Aspect de l'Histoire entre Ventoux et Ouvèze, Éd. Le Nombre d'Or, Carpentras, 1981.

- Jules Courtet, Dictionnaire géographique, géologique, historique, archéologique et biographique des communes du département de Vaucluse, Avignon, Seguin Ainé, , 400 p. (lire en ligne)

Articles connexes

Liens externes

- Site officiel

- Ressources relatives à la géographie :

- Ressource relative à plusieurs domaines :

- Ressource relative à la musique :

- Ressource relative aux organisations :

- Villages et villageois du Comtat Venaissin en temps de guerre (milieu XIVe - début XVe siècle)