Gréoux-les-Bains

Gréoux-les-Bains est une commune française située dans le département des Alpes-de-Haute-Provence, en région Provence-Alpes-Côte d'Azur.

| Gréoux-les-Bains | |||||

Château des Hospitaliers de Saint-Jean (Ordre de Saint-Jean de Jérusalem), dit château des Templiers. | |||||

Blason |

Logo |

||||

| Administration | |||||

|---|---|---|---|---|---|

| Pays | |||||

| Région | Provence-Alpes-Côte d’Azur | ||||

| Département | Alpes-de-Haute-Provence | ||||

| Arrondissement | Forcalquier | ||||

| Intercommunalité | Durance-Luberon-Verdon Agglomération | ||||

| Maire Mandat |

Paul Audan 2020-2026 |

||||

| Code postal | 04800 | ||||

| Code commune | 04094 | ||||

| Démographie | |||||

| Gentilé | Gryséliens | ||||

| Population municipale |

2 790 hab. (2020 |

||||

| Densité | 40 hab./km2 | ||||

| Géographie | |||||

| Coordonnées | 43° 45′ 33″ nord, 5° 53′ 03″ est | ||||

| Altitude | Min. 268 m Max. 571 m |

||||

| Superficie | 69,46 km2 | ||||

| Type | Commune rurale | ||||

| Unité urbaine | Gréoux-les-Bains (ville isolée) |

||||

| Aire d'attraction | Manosque (commune de la couronne) |

||||

| Élections | |||||

| Départementales | Canton de Valensole | ||||

| Législatives | Première circonscription | ||||

| Localisation | |||||

| Géolocalisation sur la carte : France

Géolocalisation sur la carte : France

Géolocalisation sur la carte : Alpes-de-Haute-Provence

Géolocalisation sur la carte : Provence-Alpes-Côte d'Azur

| |||||

| Liens | |||||

| Site web | greoux-les-bains.com | ||||

Ses habitants sont appelés les Gryséliens[1].

Géographie

Le centre-ville est situé à 400 m d’altitude[1]. Construite sur une butte, ses maisons occupent uniquement le versant sud[2].

La commune est située sur le cours du Verdon dont le confluent avec la Durance se trouve sur la commune de Saint-Paul-lès-Durance. Un barrage (le barrage de Gréoux) y a été établi sur le Verdon en amont de la ville, en 1967.

La commune est membre du parc naturel régional du Verdon.

Les communes limitrophes sont Valensole, Saint-Martin-de-Brômes, Esparron-de-Verdon, Saint-Julien-le-Montagnier et Vinon-sur-Verdon (département du Var), Corbières-en-Provence, Sainte-Tulle et Manosque.

Environnement

La commune compte 4 400 ha de bois et forêts, soit 63 % de sa superficie[1].

Le moustique tigre, probablement apporté involontairement par des touristes est présent à Gréoux-les-Bains. Il est susceptible de transmettre la dengue et le chikungunya[3].

Risques naturels et technologiques

Aucune des 200 communes du département n'est en zone de risque sismique nul. Le canton de Valensole auquel appartient Gréoux-les-Bains est en zone 1b (sismicité faible) selon la classification déterministe de 1991, basée sur les séismes historiques[4], et en zone 4 (risque moyen) selon la classification probabiliste EC8 de 2011[5]. La commune de Gréoux-les-Bains est également exposée à trois autres risques naturels[5] :

- feu de forêt ;

- inondation ;

- mouvement de terrain : la commune est presque entièrement concernée par un aléa moyen à fort[6].

La commune de Gréoux-les-Bains est également exposée à plusieurs risques d'origine technologique :

- celui de transport de matières dangereuses par route et canalisations[7] :

- les départementales RD 4 et RD 6 peuvent être empruntées par les transports routiers de marchandises dangereuses[8] ;

- un gazoduc transportant du gaz naturel traverse la commune et constitue donc un facteur de risque supplémentaire[9] ;

- celui de rupture de barrage : en cas de rupture du barrage de Sainte-Croix, toute la vallée du Verdon serait menacée par l'onde de submersion[10].

Le plan de prévention des risques naturels prévisibles (PPR) de la commune a été approuvé en 2006 pour les risques d'inondation[7] et la commune dispose d'un Dicrim[11].

La commune a été l'objet de cinq arrêtés de catastrophe naturelle pour des inondations et des coulées de boue en 1986, 1987, 1994 et 2006, et pour des glissements de terrain en 1994[5]. Les tremblements de terre fortement ressentis à Gréoux-les-Bains sont[12] :

- le séisme du , d'une intensité ressentie de V sur l'échelle MSK (dormeurs réveillés, chutes d'objets). L'épicentre était à Gréoux même[13] :

- celui du , d'une intensité ressentie de III et demi et dont l'épicentre était situé en Italie[14].

Urbanisme

Typologie

Gréoux-les-Bains est une commune rurale[Note 1] - [15]. Elle fait en effet partie des communes peu ou très peu denses, au sens de la grille communale de densité de l'Insee[16] - [17].

Elle appartient à l'unité urbaine de Gréoux-les-Bains, une unité urbaine monocommunale[18] de 2 634 habitants en 2017, constituant une ville isolée[19] - [20].

Par ailleurs la commune fait partie de l'aire d'attraction de Manosque, dont elle est une commune de la couronne[Note 2]. Cette aire, qui regroupe 30 communes, est catégorisée dans les aires de 50 000 à moins de 200 000 habitants[21] - [22].

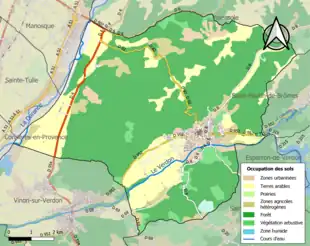

Occupation des sols

L'occupation des sols de la commune, telle qu'elle ressort de la base de données européenne d’occupation biophysique des sols Corine Land Cover (CLC), est marquée par l'importance des forêts et milieux semi-naturels (66,9 % en 2018), une proportion sensiblement équivalente à celle de 1990 (68,2 %). La répartition détaillée en 2018 est la suivante : forêts (60,8 %), terres arables (21,4 %), zones agricoles hétérogènes (5,3 %), milieux à végétation arbustive et/ou herbacée (4,4 %), zones urbanisées (3,1 %), zones industrielles ou commerciales et réseaux de communication (1,8 %), espaces ouverts, sans ou avec peu de végétation (1,7 %), cultures permanentes (0,8 %), espaces verts artificialisés, non agricoles (0,7 %)[23].

L'IGN met par ailleurs à disposition un outil en ligne permettant de comparer l’évolution dans le temps de l’occupation des sols de la commune (ou de territoires à des échelles différentes). Plusieurs époques sont accessibles sous forme de cartes ou photos aériennes : la carte de Cassini (XVIIIe siècle), la carte d'état-major (1820-1866) et la période actuelle (1950 à aujourd'hui)[24].

Toponymie

La localité apparaît pour la première fois dans les textes sous l’Empire romain (Nymphis Griselicis), nom qui devient Criseldis (963), de Gresols (1018). Il s’agirait du pluriel d’un nom romain, Chrysellus, selon Ernest Nègre[25], ou d’une référence à la roche gréseuse selon Charles Rostaing[26] suivi par le couple Fénié[27]. Selon Charles Rostaing, le toponyme est probablement antérieur aux Gaulois[28]. La forme Greols est apparue au XIIIe siècle[29]. La commune se nomme Grèus en occitan provençal.

Le nom de la commune devient Gréoux-les-Bains en 1923[30].

Le nom du hameau d’Aurabelle, au sud du village, dans la vallée du Verdon, fait référence à l’oiseau auravela (casse-noix), ou avelanier ou encore nosier en occitan[31].

Histoire

De nombreuses traces d’occupation néolithique ont été retrouvées aux grottes de Saint-Sébastien, dont des fibules de culture de Hallstatt[32]. La localité est connue dès l’Antiquité, sous le nom de Nymphis Griselius[33], en rapport avec les sources thermales (les nymphes sont les divinités des sources), aménagées en thermes par les Romains[34].

Une motte castrale est élevée au XIe siècle (site d’Aurabelle)[35]. Les seigneurs du lieu sont, successivement, l’ordre des Hospitaliers de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem, les Glandevès du XIVe au XVIIe siècle, les d’Audiffred jusqu’à la Révolution française[29]. Le prieuré de Saint-Pierre-hors-les-murs (situé à l’est du village, dans le quartier antique) dépend de l’abbaye de Montmajour[36]. L’église paroissiale relevait de l’évêque de Riez, qui nommait le chapelain et percevait les revenus attachés à cette église[36].

La communauté d’Aurafrède (Aurafrigida au XIIIe siècle), sur la rive gauche du Verdon, était indépendante[37]. Elle formait également un fief distinct[36]. Elle est fortement dépeuplée par la crise du XIVe siècle (Peste noire et guerre de Cent Ans) et annexée par celle de Gréoux au XVe siècle[37]. De la même façon, la communauté de Rousset-lès-Gréoux, créée autour d’un prieuré (Saint-Pierre-de-Rousset[36]) de l’abbaye de Montmajour et qui comptait 37 feux en 1315, est elle aussi rattachée à Gréoux au XVe siècle[29]. Une paroisse existait encore à la fin de l’Ancien Régime, qui recouvrait aussi une partie de Valensole, et dont le culte se tenait à l’église Sainte-Madeleine à Villedieu[36].

La ville est pillée par les huguenots lors des guerres de religion[33]. La baronnie médiévale est érigée en marquisat pour Jérôme d’Audiffred en 1702[29].

Durant la Révolution, la commune compte une société patriotique, créée après la fin de 1792[38]. En 1793, le château est désigné comme pouvant être démoli par les administrateurs du département, mais échappe à la destruction[39]. Il est néanmoins pillé le par les royalistes entretenant l’agitation dans la région[40].

Le coup d'État du commis par Louis-Napoléon Bonaparte contre la Deuxième République provoque un soulèvement armé dans les Basses-Alpes, en défense de la Constitution. Après l’échec de l’insurrection, une sévère répression poursuit ceux qui se sont levés pour défendre la République : 25 habitants de Gréoux sont traduits devant la commission mixte, la majorité étant condamnés à la déportation en Algérie[41].

Comme de nombreuses communes du département, Gréoux se dote d’une école bien avant les lois Jules Ferry : en 1863, elle en possède déjà une qui dispense une instruction primaire aux garçons, au chef-lieu[42]. La même instruction est donnée aux filles : c’est la loi Falloux (1851) qui impose l’ouverture d’une école de filles aux communes de plus de 800 habitants[43]. La commune profite des subventions de la deuxième loi Duruy (1877) pour rénover son école[44].

Pendant la Seconde Guerre mondiale, un centre d’internement est ouvert à Gréoux pour les étrangers indésirables. Les Polonais de l’armée polonaise de l'Ouest démobilisés et incapables de réaliser des travaux de force (dans les groupements de travailleurs étrangers) y sont dirigés. Il ouvre en , par réquisition du Grand Hôtel et de l’hôtel des Bains, pour 170 personnes au départ, qui sont 200 en septembre. Une quarantaine de personnes étaient également assignées à résidence à Gréoux et sont, pendant l’occupation italienne, protégées par les autorités[45]. Le maire s’était d’ailleurs plaint de devoir accueillir ces indésirables dans sa commune[46]. Parmi ces assignés, deux Lettons, réfugiés en France depuis 1940 et assignés à résidence à Gréoux, sont raflés et déportés en [47]. 12 juifs sont arrêtés à Gréoux avant d’être déportés. Le camp est géré par la Croix-Rouge polonaise, puis sous Vichy, par le Service social des étrangers, avant sa fermeture fin 1942[48]. En août 1944, le pont suspendu enjambant le Verdon et datant de 1859 est détruit par la résistance. Il est remplacé au début des années 1950 par le pont actuel.

Le , dans le cadre du Grand débat national, le président de la République française Emmanuel Macron, organise une réunion pour échanger avec 400 élus et jeunes rassemblés sur la commune[49].

Les Hospitaliers

Le château dit des Templiers (mais ne leur ayant jamais appartenu), avec des parties allant du XIIe au XVIIe siècle, est classé monument historique en 1840[50] et restauré. Il appartient aux comtes de Provence à partir de 1248, puis aux Hospitaliers de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem. Il est acheté par la commune au début des années 1980. De très nombreux auteurs (y compris l’abbé Féraud), à partir de 1705, font état de la présence de l'ordre du Temple à Gréoux (soit possesseurs de l'hospice et soignant par les eaux, soit seigneurs du lieu, ou les deux). Raymond Collier dans les Annales de Haute-Provence (livraison de 1959-60), Régis Bertrand et Joseph-Antoine Durbec ont démenti ce qu'ils considèrent comme une légende, aucune pièce d'archive ne mentionnant leur présence à aucun moment à Gréoux. Ces auteurs se contentent d'avancer la présence des Templiers en se recopiant, sans vérifications[51] - [52].

Le château est construit autour d’une cour rectangulaire. L’enceinte est renforcée d’une tour ronde (nord-est) et d’un donjon carré (nord-ouest), qui peut dater du XIIe siècle. Ses défenses sont encore améliorées au XVIe siècle, avant qu’il soit modifié pour apporter plus de confort à ses habitants. Outre la légende des Templiers, une autre concerne l’existence d’un souterrain partant de la citerne pour rejoindre les caves du village, tout aussi infondée[53]. Gréoux a été protégée par deux murailles successives, qui subsistent toutes deux à l’état de vestiges. Celle du XIIe siècle est visible près du château, au portail du Vieil-Horloge (dit aussi porte de la Vière ou de la vieille horloge), dans une tour d’angle, et des murs qui ont été percés de fenêtres gothiques. De la muraille de 1554, qui était longue de 670 m, subsistent principalement des pans de mur, jardin des Remparts, et une grosse tour ronde[54].

Héraldique

|

Blason | Coupé : au 1er d'argent à un loup de sable et au 2e d'azur à un écureuil d'argent[55]. |

|---|---|---|

| Détails | Le statut officiel du blason reste à déterminer. |

Politique et administration

Liste des maires

Budget et fiscalité 2015

En 2015, le budget de la commune était constitué ainsi[62] :

- total des produits de fonctionnement : 5 931 000 €, soit 2 249 € par habitant ;

- total des charges de fonctionnement : 5 807 000 €, soit 2 202 € par habitant ;

- total des ressources d’investissement : 1 546 000 €, soit 586 € par habitant ;

- total des emplois d’investissement : 1 729 000 €, soit 656 € par habitant.

- endettement : 5 748 000 €, soit 2 180 € par habitant.

Avec les taux de fiscalité suivants :

- taxe d’habitation : 10,44 % ;

- taxe foncière sur les propriétés bâties : 26,12 % ;

- taxe foncière sur les propriétés non bâties : 45,29 % ;

- taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties : 0,00 % ;

- cotisation foncière des entreprises : 0,00 %.

Services publics

La commune est dotée d’une école maternelle et d’une école élémentaire[63].

Une brigade de gendarmerie chef-lieu de communauté est implantée à Gréoux-les-Bains[64].

Intercommunalité

Gréoux-les-Bains fait partie :

- de 2002 à 2013, de la communauté de communes Luberon Durance Verdon ;

- depuis le , de la communauté d'agglomération Durance-Luberon-Verdon Agglomération.

Environnement et recyclage

La collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés et la protection et mise en valeur de l’environnement se font dans le cadre de la communauté d’agglomération Durance-Luberon-Verdon.

La commune dispose d'une déchèterie.

Jumelages

Bad Krozingen (Allemagne) depuis 1985[65]

Bad Krozingen (Allemagne) depuis 1985[65]

Démographie

L'évolution du nombre d'habitants est connue à travers les recensements de la population effectués dans la commune depuis 1765. Pour les communes de moins de 10 000 habitants, une enquête de recensement portant sur toute la population est réalisée tous les cinq ans, les populations légales des années intermédiaires étant quant à elles estimées par interpolation ou extrapolation[66]. Pour la commune, le premier recensement exhaustif entrant dans le cadre du nouveau dispositif a été réalisé en 2006[67].

En 2020, la commune comptait 2 790 habitants[Note 3], en augmentation de 5,48 % par rapport à 2014 (Alpes-de-Haute-Provence : +2,39 %, France hors Mayotte : +1,9 %).

L’histoire démographique de Gréoux-les-Bains, après la saignée des XIVe et XVe siècles et le long mouvement de croissance jusqu’au début du XIXe siècle, est marquée par une période d’« étale » où la population reste relativement stable à un niveau élevé. Cette période dure de 1806 à 1871. L’exode rural provoque ensuite un mouvement de recul démographique de longue durée. Contrairement à de nombreuses communes du département, Gréoux-les-Bains limite les pertes et perd moins de la moitié de sa population, avant qu’elle reparte à la hausse dans les années 1960[69]. Actuellement, elle dépasse assez largement son plus haut niveau du XIXe siècle.

Économie

Aperçu général

En 2009, la population active s’élevait à 1 083 personnes, dont 158 chômeurs[70] (218 fin 2011[71]). Ces travailleurs sont majoritairement salariés (75 %)[72] et travaillent majoritairement à Gréoux-les-Bains (56 %)[72]. L’agriculture est encore bien présente, active et diversifiée dans la commune, mais c'est surtout le secteur tertiaire qui est le moteur de l'activité locale. Le tourisme, avec ses nombreux hôtels et campings hébergeant des curistes venus pour les thermes, et des touristes visitant les gorges du Verdon, fait fonctionner de nombreux commerces.

Agriculture

Fin 2010, le secteur primaire (agriculture, sylviculture, pêche) comptait 44 établissements actifs au sens de l’Insee (exploitants non-professionnels inclus) et 19 emplois salariés[73].

Le nombre d’exploitations professionnelles, selon l’enquête Agreste du ministère de l’Agriculture, est de 26 en 2010. Il était de 30 en 2000[74], de 61 en 1988[75]. Actuellement, les spécialités dominantes sont les grandes cultures (neuf exploitations), les cultures permanentes comme l’olivier et les arbres fruitiers (six exploitations), et l’élevage ovin (cinq éleveurs). La commune compte également des viticulteurs spécialisés et trois exploitations pratiquant la polyculture[74]. De 1988 à 2000, la surface agricole utilisée (SAU) a fortement augmenté, de 1 146 ha à 2 846 ha[75]. La SAU a suivi le mouvement inverse lors de la dernière décennie, étant divisée par deux, à 1 438 ha[74].

Le terroir de la commune a été classé par l'INAO comme pouvant produire de l'huile d'olive de Provence AOC[76]. La culture de l’olivier est pratiquée dans la commune depuis des siècles, tout en étant limitée à certains versants. Le terroir de Gréoux-les-Bains se situe en effet à la limite altitudinale de l’arbre, qui ne peut que difficilement être exploité au-delà des 650 mètres : à Gréoux-les-Bains, il s’agit des versants bien exposés des vallons entaillant le plateau de Valensole, terrassés ou non. L’oliveraie de Gréoux-les-Bains occupait plusieurs dizaines d’hectares au début du XIXe siècle[77]. En 2005, elle reste une des plus importantes du département, avec 253 ha et 15 500 arbres exploités[78]. Son aspect patrimonial dans un site particulièrement touristique est noté par les auteurs[78].

La vigne, autre composante de la triade méditerranéenne, est aussi présente anciennement. Au XIXe siècle, le vin produit est destiné à l’autoconsommation, sa qualité permettant de le vendre sur les marchés régionaux. Actuellement, le vin est toujours d’assez bonne qualité et inclus dans le périmètre du Pierrevert (AOC), mais les surfaces plantées en vigne sont symboliques[79].

Industrie

Fin 2010, le secteur secondaire (industrie et construction) comptait 56 établissements, employant 53 salariés[73].

Activités de service

Fin 2010, le secteur tertiaire (commerces, services) comptait 311 établissements (avec 415 emplois salariés), auxquels s’ajoutent les 77 établissements du secteur administratif (regroupé avec le secteur sanitaire et social et l’enseignement), salariant 239 personnes[73].

D'après l’Observatoire départemental du tourisme, la fonction touristique est très importante pour Gréoux-les-Bains, avec plus de cinq touristes accueillis par habitant[80], la capacité d'hébergement étant majoritairement non-marchande[81]. Plusieurs structures d’hébergement à finalité touristique existent dans la commune :

- le secteur hôtelier est important, Gréoux-les-Bains possède la plus forte capacité hôtelière du département[82], avec 14 hôtels en 2008[83] (et 10 classés en 2012)[84]. Toute la gamme est représentée, avec quatre hôtels non classés[85], un hôtel une étoile[86], 7 hôtels classés deux étoiles[87], deux trois étoiles[88] et deux résidences de tourisme[89]. La capacité hôtelière atteint à elle seule 325 chambres[84] ;

- les campings sont eux aussi nombreux dans la commune. Il y a deux campings classés deux étoiles[90] et trois campings classés trois-étoiles[91], avec une capacité totale de 759 emplacements[92] ;

- les meublés labellisés sont nombreux[93], tout comme les meublés non-labellisés[94] ;

- la commune compte également des chambres d’hôtes[95] ;

- les hébergements collectifs sont représentés par un village de vacances classé, et un gîte d’étape[96].

Les résidences secondaires apportent un complément important à la capacité d’accueil[97]. Dépassant les 2 500, elles représentent trois logements sur cinq. Parmi les résidences secondaires, 1 750 possèdent plus d’un logement[73] - [84].

Un casino du groupe Partouche est implanté sur la commune[98].

Lieux et monuments

Le barrage de Gréoux est haut de 87 m.

Châteaux

- Le château dit des Templiers (mais ne leur ayant jamais appartenu), avec des parties allant du XIIe au XVIIe siècle, est classé monument historique en 1840[50] et restauré.

- Le château du Rousset domine la vallée de la Durance et date du XVIIe siècle pour l’essentiel[36].

- Le château de Laval[33]

- Châteaux de Gréoux-les-Bains.

Château des Hospitaliers.

Château des Hospitaliers. Côté nord du château de Gréoux-les-Bains, photographié par Séraphin-Médéric Mieusement, en .

Côté nord du château de Gréoux-les-Bains, photographié par Séraphin-Médéric Mieusement, en . Château Laval.

Château Laval.

Architecture civile et fonctionnelle

Les maisons anciennes sont rectangulaires, plus profondes que la largeur de la façade, ce qui a contraint à aménager des pièces noires, dites « alcôves »[99].

Le relais du Rousset est composé de l’ancienne auberge, des écuries, de la fontaine[100]. La ferme, dite « château d’Aurabelle », était habitée par des familles nobles, qui tenaient un fief. Elle est constituée d’un corps de logis flanqué de deux tours rondes, et percé de portes cochères[101].

Le château de Rousset[102], qui datait du XVe siècle, mais surtout du XVIIe siècle, a été reconstruit à partir de 1890, et les parties visibles datent de cette époque[103]. Il a néanmoins conservé une pietà du XVe[104] ou du XVIIIe siècle, classée[105] et, dans sa chapelle, une « Assomption » du peintre Philippe de Champaigne, datée de 1629 et également classée[106].

- Thermes troglodytiques romains[33]. Non loin, les archéologues ont trouvé une piscine du Ier siècle ap. J.-C.

Art religieux

L’église Notre-Dame-des-Ormeaux, ancien prieuré de l’abbaye de Montmajour, est composée d’une nef à cinq travées voûtées en berceau. Le bas-côté sud, qui court le long de la nef sur quatre travées, est en fait constitué de chapelles latérales médiévales (chapelle seigneuriale de Sainte-Catherine, chapelle de la confrérie de la Vierge, chapelle Saint-Sébastien, en allant vers l'est), dont les murs de séparation ont été abattus. Au total, il est datable du XIVe siècle, voire du XVe siècle. Les voûtes mettant en communication ces chapelles sont d’ailleurs de hauteur variable. Le bas-côté nord, qui n’est long que de deux travées, est bas et étroit, et a dû être construit vers le XVIe siècle. Le chœur est de style gothique. Le clocher-tour, construit sur la façade occidentale, a été construit vers 1830, environ. Certaines parties de l’église peuvent être du XIIe siècle ou du XIIIe siècle. L’intérieur a été restauré en 1973-1975[107].

Elle contient une Assomption peinte par Jacques Macadré, vers 1615, classée[108]. La Pâmoison de la Vierge (au moment de la descente de Croix du Christ) est la seule peinture retrouvée d’Honoré Morenon, se trouve dans la chapelle Sainte-Croix (1697)[109].

Le retable de l’autel Saint-Sébastien est signalé par Raymond Collier comme étant du XVIIe siècle ; il est classé[110].

La chapelle Notre-Dame-des-Œufs, proche d’Aurafrède, est mentionnée en 960 sous le nom de Sainte-Marie d’Aurafrède, du nom du fief voisin. Dans son état actuel, la chapelle date en partie du XVIIe siècle, en partie d’une époque plus récente, notamment de la restauration qui a commencé dans les années 1960[111]. Elle était le but d’un pèlerinage contre la stérilité pour les femmes mariées, ou pour trouver un époux pour les jeunes filles. Après être montée au sanctuaire, la pèlerine déposait quelques œufs dans les niches du chœur en ex-voto, et mangeait les autres[36] - [111]. Ce pèlerinage s’est maintenu jusqu’aux années 1930[36]. Il est actuellement remplacé par un cahier de demandes[111].

La chapelle Saint-Sébastien est ouverte aux protestants l’été[33].

La chapelle Sainte-Croix se trouve dans la partie ouest du vieux bourg[36].

Les monuments commémoratifs[112].

Musée

La maison de Pauline fonctionne en réseau avec les musées des gorges du Verdon, le musée de la Préhistoire des gorges du Verdon de Quinson, l’écomusée de la Vie d’antan à Esparron-de-Verdon, la maison des gorges du Verdon à La Palud-sur-Verdon et les musées des Sirènes et fossiles et du Moyen Verdon de Castellane[113].

Site naturel

- Gorges de Malakoff[33].

- Grottes de Saint-Sébastien.

Vie locale

Culture

- Automne Musical par l'association Les Solistes de Provence Verdon.

Transports urbains

Du à [114], le service de bus de Gréoux-les-Bains précédemment gratuit est réuni avec les autres lignes Trans'Agglo de la DLVA. Les tarifs varient d'un ticket unitaire à 1 € à des Pass Annuels, tout comme des Pass Annuels réduits et scolaires, de 30 € à 15 € par an[115].

Lignes intercommunales

La ville est reliée par 4 lignes intercommunales, réseau Trans'Agglo[117] :

| Parcours | |

|---|---|

| 131 | Gréoux-les-Bains ↔ Vinon-sur-Verdon ↔ Manosque |

| 132 | Riez ↔ Gréoux-les-Bains ↔ Manosque |

| 136 | Manosque ↔ Gréoux-les-Bains ↔ Saint-Martin-de-Brômes ↔ Esparron-de-Verdon ↔ Quinson (Ligne estivale) |

| 137 | Esparron-de-Verdon ↔ Gréoux-les-Bains (Ligne à la demande) |

Personnalités liées à la commune

- Lucien Jacques (1891-1961).

- Pauline Borghèse, sœur de Napoléon Ier, a séjourné à Gréoux-les-Bains. Jean Giono et Lucien Jacques fréquentaient l'auberge et la maison de M. Cadière (propriétaire du casino et du château des Templiers), Giono fit le voyage en Italie avec George Cadière et Germaine.

- Antoine-Jean-Baptiste-Joseph Gravier (1784-1850), né à Gréoux, député de 1815 à 1846.

Notes et références

Notes

- Selon le zonage publié en novembre 2020, en application de la nouvelle définition de la ruralité validée le en comité interministériel des ruralités.

- La notion d'aire d'attraction des villes a remplacé en octobre 2020 l'ancienne notion d'aire urbaine, pour permettre des comparaisons cohérentes avec les autres pays de l'Union européenne.

- Population municipale légale en vigueur au 1er janvier 2023, millésimée 2020, définie dans les limites territoriales en vigueur au 1er janvier 2022, date de référence statistique : 1er janvier 2020.

Références

- Roger Brunet, « Canton de Valensole », Le Trésor des régions, consultée le 11 juin 2013.

- Collier, op. cit., p. 352.

- Philippe Larue, « L'été du moustique tigre », La Provence, 16 juin 2013, p. 2.

- Préfecture des Alpes-de-Haute-Provence, Dossier départemental sur les risques majeurs dans les Alpes-de-Haute-Provence (DDRM), 2008, p. 39.

- « Les risques près de chez moi : Gréoux-les-Bains », sur georisques.gouv.fr (consulté le )

- Préfecture des Alpes-de-Haute-Provence, DDRM, p. 37.

- Préfecture des Alpes-de-Haute-Provence, DDRM, op. cit., p. 96.

- Préfecture des Alpes-de-Haute-Provence, DDRM, op. cit., p. 80.

- Préfecture des Alpes-de-Haute-Provence, DDRM, op. cit., p. 81.

- Préfecture des Alpes-de-Haute-Provence, DDRM, op. cit., p. 88.

- « DICRIM de la commune de Gréoux-les-Bains », sur georisques.gouv.fr (consulté le )

- BRGM, « Épicentres de séismes lointains (supérieurs à 40 km) ressentis à Gréoux-les-Bains », Sisfrance, mis à jour le 1er janvier 2010, consulté le 24 juillet 2012.

- BRGM, « fiche 40042 », Sisfrance, consulté le 24 juillet 2012.

- BRGM, « fiche 1130122 », Sisfrance, consulté le 24 juillet 2012.

- « Zonage rural », sur observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Commune urbaine-définition », sur le site de l'Insee (consulté le ).

- « Comprendre la grille de densité », sur observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Unité urbaine 2020 de Gréoux-les-Bains », sur le site de l'Insee (consulté le ).

- « Base des unités urbaines 2020 », sur le site de l'Insee, (consulté le ).

- Vianney Costemalle, « Toujours plus d’habitants dans les unités urbaines », sur le site de l'Insee, (consulté le ).

- « Base des aires d'attraction des villes 2020. », sur le site de l'Insee, (consulté le ).

- Marie-Pierre de Bellefon, Pascal Eusebio, Jocelyn Forest, Olivier Pégaz-Blanc et Raymond Warnod (Insee), « En France, neuf personnes sur dix vivent dans l’aire d’attraction d’une ville », sur le site de l'Insee, (consulté le ).

- « CORINE Land Cover (CLC) - Répartition des superficies en 15 postes d'occupation des sols (métropole) », sur le site des données et études statistiques du ministère de la Transition écologique (consulté le ).

- IGN, « Évolution de l'occupation des sols de la commune sur cartes et photos aériennes anciennes. », sur remonterletemps.ign.fr (consulté le ). Pour comparer l'évolution entre deux dates, cliquer sur le bas de la ligne séparative verticale et la déplacer à droite ou à gauche. Pour comparer deux autres cartes, choisir les cartes dans les fenêtres en haut à gauche de l'écran.

- Ernest Nègre, Toponymie générale de la France : étymologie de 35 000 noms de lieux, vol. 1 : Formations préceltiques, celtiques, romanes, Genève, Librairie Droz, coll. « Publications romanes et françaises » (no 193), , 1869 p. (ISBN 978-2-600-02884-4, lire en ligne). § 11509, p. 681.

- Charles Rostaing, Essai sur la toponymie de la Provence (depuis les origines jusqu’aux invasions barbares), Laffite Reprints, Marseille, 1973 (1re édition 1950), p. 184.

- Bénédicte et Jean-Jacques Fénié, Toponymie provençale, Éditions Sud-Ouest, coll. « Sud Ouest Université », , 128 p. (ISBN 978-2-87901-442-5), p. 21.

- Charles Rostaing, « Toponymie d’origine pré-gauloise » in Baratier, Duby & Hildesheimer, op. cit., carte 11 et commentaire.

- Sous la direction d'Édouard Baratier, Georges Duby et Ernest Hildesheimer, Atlas historique. Provence, Comtat Venaissin, principauté d’Orange, comté de Nice, principauté de Monaco, Paris, Librairie Armand Colin, (BNF 35450017), p. 178.

- Des villages de Cassini aux communes d'aujourd'hui sur le site de l'École des hautes études en sciences sociales.

- Fénié & Fénié, op. cit., p. 104.

- Collier, op. cit., p. 11.

- Michel de La Torre, Alpes-de-Haute-Provence : le guide complet des 200 communes, Paris, Deslogis-Lacoste, coll. « Villes et villages de France », 1989, Relié, 72 p. (non-paginé) (ISBN 2-7399-5004-7).

- fouilles de 1974, Collier, op. cit., p. 29.

- Parc naturel du Luberon, Autour de l’An Mil en pays de Forcalquier, catalogue d’exposition, 2007, p. 31.

- Daniel Thiery, « Gréoux-les-Bains », Aux origines des églises et chapelles rurales des Alpes-de-Haute-Provence, publié le 19 décembre 2010, mis à jour le 22 janvier 2012, consulté le 24 juillet 2012.

- Baratier, Duby & Hildesheimer, op. cit., p. 161.

- Patrice Alphand, « Les Sociétés populaires», La Révolution dans les Basses-Alpes, Annales de Haute-Provence, bulletin de la société scientifique et littéraire des Alpes-de-Haute-Provence, no 307, 1er trimestre 1989, 108e année, p. 296-298.

- Collier, op. cit., p. 243.

- Collier, op. cit., p. 247.

- Henri Joannet, Jean-Pierre Pinatel, « Arrestations-condamnations », 1851-Pour mémoire, Les Mées : Les Amis des Mées, 2001, p. 69.

- Jean-Christophe Labadie (directeur), Les Maisons d’école, Digne-les-Bains, Archives départementales des Alpes-de-Haute-Provence, 2013, (ISBN 978-2-86-004-015-0), p. 9.

- Labadie, op. cit., p. 16.

- Labadie, op. cit., p. 11.

- Jacqueline Ribot-Sarfati, « Camps d'internement et de déportation des juifs dans les Basses-Alpes, de la guerre aux occupations italienne et allemande (1939-1944) », in Robert Menchérini (directeur), Provence-Auschwitz : de l'internement des étrangers à la déportation des juifs (1939-1944), Aix-en-Provence : Publications de l'Université de Provence, 2007. (ISBN 978-2-85399-693-8), p. 242.

- Ribot, op. cit., p. 249.

- Ribot, op. cit., p. 253.

- Thérèse Dumont, « Compte-rendu de la soirée "1939-1945, L’INTERNEMENT EN FRANCE DES « INDÉSIRABLES » : LE CAMP DE FORCALQUIER », EOEP, publié le 18 janvier 2013.

- https://www.francetvinfo.fr/politique/emmanuel-macron/direct-grand-debat-national-regardez-la-reunion-d-emmanuel-macron-dans-la-region-paca_3222069.html

- Liste de 1840, Notice no PA00080405, base Mérimée, ministère français de la Culture, consultée le 10 novembre 2008.

- Régis Bertrand, « Les Templiers à Gréoux. Avatars d'une légende » Annales de Haute-Provence, Bulletin de la société scientifique et littéraire des Alpes-de-Haute-Provence, n° 285, tome XLVIII, 3e trimestre (1979), p. 159-170.

- Joseph-Antoine Durbec (préf. Jacques Juillet), Templiers et Hospitaliers en Provence et dans les Alpes-Maritimes, Grenoble, Le Mercure Dauphinois, , 430 p. (ISBN 978-2-9138-2613-7, présentation en ligne), p. 137.

- Collier, op. cit., p. 246-247.

- Collier, op. cit., p. 300 et 305.

- Louis de Bresc, Armorial des communes de Provence, Raphèle-lès-Arles, Marcel Petit CPM, (1re éd. 1866).

- Liste des maires de Gréoux-les-Bains, sur mairie-greouxlesbains.fr

- [Sébastien Thébault, Thérèse Dumont], « La Libération », Basses-Alpes 39-45, publié le 31 mars 2014, consulté le 2 avril 2014.

- Annuaire des mairies des Alpes-de-Haute-Provence, EIP/éditions Céline,2004-2006, (ISBN 978-2-35258-103-1), p. 38.

- Préfecture des Alpes-de-Haute-Provence, De Cruis à Hospitalet(L’) (liste 3), consulté le 8 mars 2013.

- Préfecture des Alpes-de-Haute-Provence, « Liste des maires », 2014, consultée le 20 octobre 2014.

- « Elus », sur dlva.fr (consulté le ).

- Les comptes de la commune

- Inspection académique des Alpes-de-Haute-Provence, Liste des écoles de la circonscription de Manosque, publiée le 27 avril 2010, consultée le 31 octobre 2010.

- Groupement de gendarmerie départementale des Alpes-de-Haute-Provence, « Carte des Brigades de Gendarmerie », Préfecture des Alpes-de-Haute-Provence, consulté le 15 novembre 2014.

- Annuaire des communes jumelées

- L'organisation du recensement, sur insee.fr.

- Calendrier départemental des recensements, sur insee.fr.

- Fiches Insee - Populations légales de la commune pour les années 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020.

- Christiane Vidal, « Chronologie et rythmes du dépeuplement dans le département des Alpes-de-Haute-Provence depuis le début du XIXe siècle. », Provence historique, tome 21, no 85, 1971, p. 287.

- Insee, Dossier local - Commune : Gréoux-les-Bains, p. 5 (mis à jour le 28 juin 2012).

- Insee, Dossier local, p. 8.

- Insee, Dossier local, p. 7.

- Insee, Dossier local, p. 17.

- Ministère de l'Agriculture, « Orientation technico-économique de l’exploitation », Recensements agricoles 2010 et 2000. (lien : attention, le fichier fait 4,4 Mio).

- Insee, « Exploitations agricoles en 1988 et 2000 », Insee, 2012 (fichier de 24,6 Mio).

- « Liste des appellations AOC et IGP à Aubignosc », sur INAO.

- André de Réparaz, « Terroirs perdus, terroirs constants, terroirs conquis : vigne et olivier en Haute-Provence XIXe – XXIe siècles », Méditerranée, 109 | 2007, p. 58.

- Réparaz, op. cit., p. 61.

- Réparaz, op. cit., p. 56 et 59.

- Observatoire départemental du tourisme, Atlas de l'hébergement touristique, décembre 2008, p. 6.

- Atlas de l'hébergement..., op. cit., p. 7.

- Atlas de l'hébergement..., op. cit., p. 12.

- Atlas de l'hébergement..., op. cit., p. 11.

- Insee, « Hébergements touristiques des communes, 2008, 2009 et 2012 », Insee, 2012 (fichier de 20,8 Mio).

- Atlas de l'hébergement..., op. cit., p. 13.

- Atlas de l'hébergement..., op. cit., p. 15.

- Atlas de l'hébergement..., op. cit., p. 16.

- Atlas de l'hébergement..., op. cit., p. 17.

- Atlas de l'hébergement..., op. cit., p. 19.

- Atlas de l'hébergement..., op. cit., p. 21, 23 et 25.

- Atlas de l'hébergement..., op. cit., p. 26.

- Insee, Dossier local, op. cit., p. 18.

- Atlas de l'hébergement..., op. cit., p. 32.

- Atlas de l'hébergement..., op. cit., p. 36.

- Atlas de l'hébergement..., op. cit., p. 38.

- Atlas de l'hébergement..., op. cit., p. 30.

- Atlas de l'hébergement..., op. cit., p. 44.

- Casino de Gréoux, groupe Partouche, consulté le 6 juillet 2012

- Collier, op. cit., p. 348.

- Collier, op. cit., p. 424.

- Collier, op. cit., p. 373.

- Château de Rousset sur vin-en-provence.com.

- Collier, op. cit., p. 260.

- Collier, op. cit., p. 467.

- Arrêté du 16 mai 1966, Notice no PM04000180, base Palissy, ministère français de la Culture, consultée le 10 novembre 2008.

- Arrêté du 12 août 1959, Notice no PM04000181, base Palissy, ministère français de la Culture, consultée le 10 novembre 2008.

- Collier, op. cit., p. 117-118 et 170.

- Arrêté du 30 janvier 1995, Notice no PM04000652, base Palissy, ministère français de la Culture, consultée le 10 novembre 2008.

- Pour les deux tableaux, Collier, op. cit., p. 475.

- Arrêté du 30 janvier 1995, Notice no PM04000653, base Palissy, ministère français de la Culture, consultée le 10 novembre 2008.

- Robert Bailly, Chapelles de Provence : Bouches-du-Rhône, Alpes-Maritimes, Alpes-de-Haute-Provence, Var, Vaucluse : Origines, Architecture, Croyances, Le Coteau, Horvath, (ISBN 2-7171-0565-4), p. 29-30.

- Monument aux Morts ancien cimetière, Plaque commémorative église Notre-Dame des Ormeaux

- Christel Venzal-Barde, « Culture scientifique et tourisme : l’exemple des musées du Verdon », Méditerranée, no 3.4 2006, p. 91.

- DLVA, « #Mobilité - Signature de la convention de #DSP Transport avec @transdevFR et la @BanqueDesTerr Lancement du nouveau #réseau Trans'Agglo le 7 juillet prochain Infos + : https://mobilite.dlva.fr pic.twitter.com/NRzicRl2al », sur @DLVAgglo, 2019t01:30 (consulté le )

- « Tarifs au 7 juillet 2019 | Mobilité DLVA », sur mobilite.dlva.fr (consulté le )

- Info LER PACA

- DLVA Transports intercommunaux

Voir aussi

Bibliographie

- Raymond Collier, La Haute-Provence monumentale et artistique, Digne, Imprimerie Louis Jean, , 559 p.

- Sous la direction d'Édouard Baratier, Georges Duby et Ernest Hildesheimer, Atlas historique. Provence, Comtat Venaissin, principauté d’Orange, comté de Nice, principauté de Monaco, Paris, Librairie Armand Colin, (BNF 35450017)

- Sandrine Claude, Le château de Gréoux-les-Bains (Alpes-de-Haute-Provence) : une résidence seigneuriale du Moyen Âge à l'époque moderne, Éditions de la Maison des Sciences de l'Homme, coll. « Documents d'archéologie française » (no 80), .

- Gréoux-les-Bains par Daniel Thiery.

- Hélène Vésian (en collaboration avec Évelyne Falvard et Claude Gouron), Châteaux et bastides en Haute Provence aux XVIe siècle, XVIIe et XVIIIe siècles, Avignon, Aubanel, (ISBN 2-7006-0145-9), p. 167Le pavillon de Pauline Borghèse, p. 151 à 153.

- Charles-Laurent Salch, Dictionnaire des châteaux et des fortifications du moyen âge en France, Strasbourg, Editions Publitotal, 4e trimestre 1979, 1287 p. (ISBN 2-86535-070-3)Gréoux-les-Bains, p. 588.

- Gréoux-les-Bains sur Patrimages Drac Paca.

- Coordination générale : René Dinkel, Élisabeth Decugnière, Hortensia Gauthier, Marie-Christine Oculi. Rédaction des notices : CRMH : Martine Audibert-Bringer, Odile de Pierrefeu, Sylvie Réol. Direction régionale des antiquités préhistoriques (DRAP) : Gérard Sauzade. Direction régionale des antiquités historiques (DRAH) : Jean-Paul Jacob directeur, Armelle Guilcher, Mireille Pagni, Anne Roth-Congés Institut de recherche sur l'architecture antique (Maison de l'Orient et de la Méditerranée-IRAA)-Centre national de la recherche scientifique (CNRS), Suivez le guide : Monuments Historiques Provence Alpes Côte d’Azur, Marseille, Direction régionale des affaires culturelles et Conseil régional de Provence–Alpes-Côte d’Azur (Office Régional de la Culture), 1er trimestre 1986, 198 p. (ISBN 2-906035-00-9)Guide présentant l'histoire des monuments historiques ouverts au public en Provence–Alpes–Côte d'Azur, avec cartes thématiques (traduit en allemand et anglais en septembre 1988) : Gréoux-les-Bains, p. 21.

- Cavités souterraines naturelles

- Chiffres clés publiés par l'institut national de la statistique et des études économiques (INSEE). Dossier complet

- Inventaire national du patrimoine naturel de la commune

Articles connexes

Liens externes

- Site officiel

- Ressources relatives à la géographie :

- Ressource relative à plusieurs domaines :

- Ressource relative aux organisations :

- Office de tourisme

- Gréoux-les-Bains sur le site de l'Institut géographique national (archive)

- Le patrimoine architectural et mobilier des communes sur le site officiel du ministère français de la Culture (Bases Mérimée, Palissy, Palissy, Mémoire, ArchiDoc), Médiathèque de l'architecture et du patrimoine (archives photographiques) diffusion RMN, et service régional de l'inventaire général de la direction de la Culture et du Patrimoine de la Région PACA

- Site de la Direction Régionale de l’Environnement, de l'Aménagement et du Logement (DREAL) et Inventaire et protections réglementaires de l'environnement des communes