Quinson

Quinson est une commune française, située dans le département des Alpes-de-Haute-Provence en région Provence-Alpes-Côte d'Azur.

| Quinson | |||||

Chapelle romane abritant le syndicat d’initiative. | |||||

Blason |

|||||

| Administration | |||||

|---|---|---|---|---|---|

| Pays | |||||

| Région | Provence-Alpes-Côte d’Azur | ||||

| Département | Alpes-de-Haute-Provence | ||||

| Arrondissement | Forcalquier | ||||

| Intercommunalité | Durance-Luberon-Verdon Agglomération | ||||

| Maire Mandat |

Jacques Espitalier 2020-2026 |

||||

| Code postal | 04500 | ||||

| Code commune | 04158 | ||||

| Démographie | |||||

| Gentilé | Quinsonnais | ||||

| Population municipale |

406 hab. (2020 |

||||

| Densité | 14 hab./km2 | ||||

| Géographie | |||||

| Coordonnées | 43° 42′ 11″ nord, 6° 02′ 26″ est | ||||

| Altitude | Min. 353 m Max. 584 m |

||||

| Superficie | 28,11 km2 | ||||

| Unité urbaine | Commune rurale | ||||

| Aire d'attraction | Commune hors attraction des villes | ||||

| Élections | |||||

| Départementales | Canton de Valensole | ||||

| Législatives | Première circonscription | ||||

| Localisation | |||||

| Géolocalisation sur la carte : France

Géolocalisation sur la carte : France

Géolocalisation sur la carte : Alpes-de-Haute-Provence

Géolocalisation sur la carte : Provence-Alpes-Côte d'Azur

| |||||

| Liens | |||||

| Site web | quinson.fr | ||||

Le nom de ses habitants est Quinsonnais[1].

Géographie

Localisation

Les communes limitrophes de Quinson sont Esparron-de-Verdon, Saint-Laurent-du-Verdon, Régusse, Montmeyan, La Verdière et Saint-Julien (ces quatre dernières communes, au sud et à l’ouest de Quinson, sont situées dans le département du Var).

Géologie et relief

Situé sur le cours du Verdon, entre les retenues d'eau de Sainte-Croix et d'Esparron-sur-Verdon, le site de Quinson est caractérisé par une plaine alluviale de taille modeste, à 380 m d’altitude[2], enserrée entre de hautes parois rocheuses. Le village est dominé par le plateau de Valensole en direction du nord et, à l'opposé, par le cataclinal qui marque la limite septentrionale du haut Var.

La commune de Quinson fait partie du parc naturel régional du Verdon.

Elle compte mille deux cents hectares de bois et forêts[1].

Hameaux

La commune de Quinson compte deux hameaux, autour du village : Super Quinson et la Chéline.

Sismicité

Commune située dans une zone de sismicité modérée[3].

Hydrographie et les eaux souterraines

Quinson est traversé par le Verdon, ainsi que par le ravin de Vauclare, son affluent. Au niveau de Quinson, le Verdon suit un passage en plaine, entre les gorges hautes et les gorges basses. Il y forme le lac de Quinson[4].

Climat

Climat classé Csb dans la classification de Köppen et Geiger[5].

Risques naturels et technologiques

Aucune des deux cents communes du département n'est en zone de risque sismique nul. Le canton de Riez auquel appartient Quinson est en zone 1b (sismicité faible) selon la classification déterministe de 1991, basée sur les séismes historiques[6], et en zone 3 (risque modéré) selon la classification probabiliste EC8 de 2011[7]. La commune de Quinson est également exposée à trois autres risques naturels[7] :

- feu de forêt,

- inondation,

- mouvement de terrain : le tiers nord-est de la commune est entièrement concerné par un aléa moyen à fort[8].

La commune de Quinson est de plus exposée à deux risques d’origine technologique[9] :

- celui de transport de matières dangereuses par route. La départementale RD 11 peut être empruntée par les transports routiers de marchandises dangereuses[10] ;

- celui de rupture de barrage : en cas de rupture du barrage de Quinson, la commune serait menacée par l’onde de submersion. Le danger provenant d’une rupture du barrage de Sainte-Croix est bien plus grand ; car, même éloigné, l’onde de submersion née d’une rupture du barrage de Castillon se propagerait au-delà des barrages de Sainte-Croix et de Quinson, et causerait une inondation dans la commune[11] - [12].

Aucun plan de prévention des risques naturels prévisibles (PPR) n’existe pour la commune, ni a été approuvé[9] et le Dicrim n’existe pas non plus[13].

La commune a été l’objet de plusieurs arrêtés de catastrophe naturelle pour des inondations et des coulées de boue, en 1994, 2003 et 2011[7]. Le dernier tremblement de terre fortement ressenti dans la commune est celui du 11 juin 1909, dont l’épicentre était situé à Lambesc. Ce séisme, qui est en fait un essaim, a atteint une intensité macro-sismique équivalente de V sur l’échelle MSK, à Quinson (dormeurs réveillés, chutes d’objets)[14] - [15]. L’incendie du 17 juillet 2003 détruit 820 ha de forêt, en touchant également les communes d’Esparron-de-Verdon et Saint-Laurent-du-Verdon. Le 7 août 2005, un incendie détruit 2 013 ha de forêt, il touche également les communes de Saint-Martin-de-Brômes et d'Esparron-de-Verdon[16].

Urbanisme

La commune dispose d'un plan local d'urbanisme (PLU)[17], d'un Plan de Valorisation de l'Architecture et du Patrimoine (PVAP)[18] et étudie la mise au point d'un Règlement local de publicité[19].

Typologie

Quinson est une commune rurale[Note 1] - [20]. Elle fait partie des communes peu ou très peu denses, au sens de la grille communale de densité de l'Insee[21] - [22]. La commune est hors attraction des villes[23] - [24].

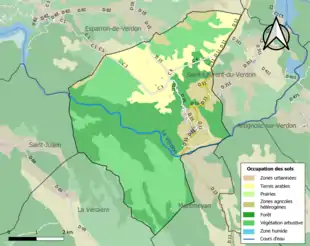

Occupation des sols

L'occupation des sols de la commune, telle qu'elle ressort de la base de données européenne d’occupation biophysique des sols Corine Land Cover (CLC), est marquée par l'importance des forêts et milieux semi-naturels (71,7 % en 2018), en augmentation par rapport à 1990 (70,4 %). La répartition détaillée en 2018 est la suivante : forêts (35,9 %), milieux à végétation arbustive et/ou herbacée (35,8 %), terres arables (17 %), zones agricoles hétérogènes (11,4 %)[25].

L'IGN met à disposition un outil en ligne permettant de comparer l’évolution dans le temps de l’occupation des sols de la commune (ou de territoires à des échelles différentes). Plusieurs époques sont accessibles sous forme de cartes ou photos aériennes : la carte de Cassini (XVIIIe siècle), la carte d'état-major (1820-1866) et la période actuelle (1950 à aujourd'hui)[26].

Toponymie

Le nom du village, fait l’objet de différentes interprétations :

- Xavier de Fourvières, occitaniste, mais non-toponymiste, rapproche Quinson de l’occitan quinsoun (pinson), puisque le pinson figure sur les armes de la commune[27] ;

- Les toponymistes se basent sur la forme ancienne du nom du village, avant qu’il ne se déforme, (Poncius de Quincione, en 1042), ils expliquent le nom actuel qui serait celui d’un nom propre romain, Quinctius (selon Charles Rostaing) ou Quintio (selon Ernest Nègre et le couple Fénié)[28] - [29] - [30].

On prononce et écrit Quinçon en provençal classique et Quinsoun selon la norme mistralienne.

Héraldique

|

Blason | |

|---|---|---|

| Détails | Le statut officiel du blason reste à déterminer. |

Histoire

Préhistoire

Les origines d'un peuplement humain à proximité de Quinson se trouvent dans les basses gorges du Verdon, où plusieurs grottes (appellées« baumes ») ont révélé des abris-sous-roche occupés périodiquement pendant plus de 400 000 ans. Parmi ces sites préhistoriques, la plus importante est la grotte de la Baume Bonne, signalée à l'attention des préhistoriens en décembre 1946 et fouillée de 1957 à 1968 par Henry de Lumley, puis, en 1988–1998 sous la direction de Jean Gagnepain et de Claire Gaillard[33].

La fréquentation du site à des époques différentes s’explique par la présence de l’eau, de bois (pour l’outillage et le chauffage), d’abris naturels (grottes) et la présence de quatre biotopes différents, donc autant de types de faune et de flore assurant l’alimentation :

- les falaises (tahr, bouquetin),

- la rivière (poisson et castor) et son tombolo formant un gué emprunté par les troupeaux pour traverser le Verdon ;

- les forêts (cerf, chevreuil, sanglier) ;

- la plaine de Quinson-Montmeyan, uniquement herbue (chevaux)[34].

La grotte (actuellement au ras du lac de retenue) domine le Verdon de 30 m environ, et permet de surveiller le passage des animaux[35]. Lle Verdon charrie suffisamment de pierres de taille et de nature les rendant aptes à la taille : silex et chaille[36]. Plusieurs autres grottes sont occupées à différentes époques sur les falaises du Verdon. Au Bronze final, toutes sont occupées.

La grotte de la Baume bonne est exceptionnelle, car fréquentée à peu près à toutes les époques préhistoriques et historiques. Les périodes d’occupation connues sont[37] :

- une première à la fin du paléolithique inférieur (il y a 400 000 ans environ) ;

- une seconde période avec des outils fabriqués selon la méthode Levallois (occupation il y a 300 à 150 000 ans[38]). Un des silex provient de gisements situés à 40 (Largue) et 50 km (Sisteron). Ces deux occupations se trouvent dans le fond de la grotte ;

- l’homme de Néandertal (moustérien) occupe également le site. Les restes d’un ours des cavernes ont été retrouvés (époque : moins de 130 000 ans) ;

- à différentes époques du paléolithique supérieur (Arénien[39] et Épigravettien), l’homme de Cro-Magnon lui succède (outils en os et bois d’animaux). Des pointes de flèche taillées dans le silex de Sisteron datent également de cette époque ;

- enfin, la grotte est occupée au Néolithique supérieur (Cardial) : on y a retrouvé des céramiques, des outils en pierre polie. Petit à petit, la part de la chasse dans l’alimentation diminue et est progressivement remplacée par la chèvre et le mouton, du fromage est fabriqué (faisselles) (à partir de 5800 av. J.-C. et pendant 1800 ans environ). Tous ces restes sont découverts à l’entrée de la grotte.

À l’époque historique, des tessons de céramique d’époque grecque (600 av. J.-C.), romaine (à partir du Ier siècle av. J.-C.), du Haut Moyen Âge, de la Renaissance (guerres de religion) attestent de la fréquentation du site. Sous la Révolution française, un prêtre catholique y tient un culte illégal[40] et les bergers s’y abritent encore épisodiquement aux XIXe et XXe siècles.

Les grottes de Sainte-Maxime sont également occupées par l’homme de Néandertal[41]. À cette époque, l’alimentation est surtout constituée de cheval et de bouquetin[42]. Enfin, l’abri du Pont de Quinson est occupé à l’époque mésolithique (antérieur au début du Néolithique)[43]. À la fin du Néolithique, on trouve encore des traces d’art schématique linéaire (abri Donner[44]).

L’âge du bronze est également représenté à Quinson, plus faiblement, par des épingles retrouvées à l’aven de Vauclare[45], et la sépulture des Points rouges date du Bronze final[46].

L’âge du fer (qui débute vers 650 av. J.-C. dans la région[47]) se manifeste par l’aménagement de l’éperon barré de Saint-Michel, site défensif situé en hauteur[48], préféré aux grottes et à un habitat sur les berges de la rivière. La raison en est la multiplication de troubles liée à une plus grande hiérarchisation des sociétés vers la fin de l'âge du bronze. C’est à cet endroit que se situe le village médiéval de Quinson[49], qui succède à l’oppidum celto-ligure[48]. Il est situé en bordure du plateau, au nord-ouest du village actuel. Ses ruines - pour l'essentiel médiévales - sont encore visibles. Ce dernier est daté de près de 3000 ans et le site fut vraisemblablement occupé en permanence jusqu'à la conquête romaine de la Narbonnaise, date à laquelle au moins une riche exploitation — ou villa — romaine fut implantée dans la plaine[50]. Si aucun indice archéologique ne permet de savoir comment a pu s'achever l'occupation de l'oppidum, c'est peut-être parce que ce dernier, contrairement à d'autres forteresses, ne connut pas de fin violente.

Moyen Âge et Temps modernes : l’Ancien Régime

Lle rempart naturel constitué par la hauteur de ce premier habitat servit à nouveau - probablement d'abord de lieu de refuge - vers la fin de la période romaine. Durant le haut Moyen Âge, il constitua également le lieu d'implantation du premier village médiéval. Celui-ci apparaît pour la première fois dans les chartes en 1042[51].

Les seigneurs du village furent successivement les évêques de Riez, puis les abbés de Lérins (rachat des droits en 1113), puis les comtes de Provence (1248)[31]. L’abbaye de Lérins était toutefois toujours détentrice de la paroisse et du prieuré Sainte-Marie de la vallée des Meuniers (rive gauche), dont elle percevait les revenus[51]. La communauté relève à partir du XIIIe siècle de la viguerie de Moustiers[51].

L’implantation du village actuel dans la « plaine » constitue un nouvel épisode dans l'histoire de Quinson, daté de la fin du Moyen Âge. En 1419, la reine Yolande d'Aragon, régente de Provence, permet aux villageois de s'établir près des cultures dans la plaine et d'ériger des murailles[52]. Cette enceinte permet de défendre la ville et de prélever un péage sur le pont du Verdon, essentiel pour les communications entre Basse et Haute-Provence[53]. Au XVIe siècle, le bourg devient ville royale.

Le village dépend de la prévôté de Barjols de 1277 à 1775, date à laquelle il rachète les droits seigneuriaux[31]. Une foire s’y tenait au XVIIIe siècle[54]. Durant la Révolution, le village, fort d'environ 1100 habitants, prend sans hésitation le parti de la République.

Révolution française

Dès le 29 décembre 1790, la commune juste constituée de la Roquette lui est rattaché, car elle comptait trop peu d'électeurs actifs[55]. La société patriotique est créée en 1791[56]. Une société rivale est créée en 1792, puis les deux fusionnent[57]. Il y avait 137 adhérents à la Société révolutionnaire en 1793, ce qui faisait que plus de la moitié de la population masculine la fréquentait[58].

Durant les années 1790, Quinson est chef-lieu de canton, avant d’être rattachée à celui de Riez[59].

Époque contemporaine

Le coup d'État du 2 décembre 1851 commis par Louis-Napoléon Bonaparte contre la Deuxième République provoque un soulèvement armé dans les Basses-Alpes, en défense de la Constitution. Après l’échec de l’insurrection, une sévère répression poursuit ceux qui se sont levés pour défendre la République : 10 habitants sont traduits devant la commission mixte, la majorité étant condamnés à la déportation en Algérie[60].

Comme de nombreuses communes du département, Quinson se dote d’une école bien avant les lois Jules Ferry : en 1863, elle en possède déjà une qui dispense une instruction primaire aux garçons, au chef-lieu[61]. La même instruction est donnée aux filles : la loi Falloux (1851) impose l’ouverture d’une école de filles aux communes de plus de 800 habitants[62]. La commune profite des subventions de la deuxième loi Duruy (1877) pour construire une école neuve[63].

De 1865 à 1875, le canal du Verdon ou d'Aix est creusé, et une retenue haute de 15 m construite, par plus de 500 bagnards, pour dériver les eaux du Verdon et alimenter en eau potable Aix[64].

À la fin du XIXe siècle, Quinson connait la fin de sa prospérité : la construction des voies ferrées plus au sud contribue à l'isoler des grands axes de communication.

La désaffection de la voie qui avait assuré sa richesse et les conséquences de la seconde révolution industrielle entraînent l’exode rural de la population jusque durant les années 1970 : en 1950, le village, en effet, ne compte plus que 250 habitants.

La construction des barrages sur le Verdon par Électricité de France et la création de leurs lacs de retenue permet depuis un nouvel essor de ce site préservé, lié au tourisme vert[64].

Politique et administration

Intercommunalité

Quinson fait partie :

- de 2011 à 2013, de la communauté de communes Luberon Durance Verdon ;

- depuis le , de la communauté d'agglomération Durance Luberon Verdon.

Municipalité

Fiscalité

| Taxe | Part communale | Part intercommunale | Part départementale | Part régionale |

|---|---|---|---|---|

| Taxe d'habitation | 5,10 % | 0,00 % | 5,53 % | 0,00 % |

| Taxe foncière sur les propriétés bâties | 22,13 % | 0,00 % | 14,49 % | 2,36 % |

| Taxe foncière sur les propriétés non bâties | 55,99 % | 0,00 % | 47,16 % | 8,85 % |

| Taxe professionnelle | 14,36 % | 0,00 % | 10,80 % | 3,84 % |

Budget et fiscalité 2019

En 2019, le budget de la commune était constitué ainsi[72] :

- total des produits de fonctionnement : 912 000 €, soit 2 093 € par habitant ;

- total des charges de fonctionnement : 720 000 €, soit 1 652 € par habitant ;

- total des ressources d'investissement : 492 000 €, soit 1 128 € par habitant ;

- total des emplois d'investissement : 256 000 €, soit 586 € par habitant ;

- endettement : 101 000 €, soit 232 € par habitant.

Avec les taux de fiscalité suivants :

- taxe d'habitation : 5,61 % ;

- taxe foncière sur les propriétés bâties : 22,57 % ;

- taxe foncière sur les propriétés non bâties : 57,11 % ;

- taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties : 0,00 % ;

- cotisation foncière des entreprises : 0,00 %.

Chiffres clés Revenus et pauvreté des ménages en 2017 : médiane en 2017 du revenu disponible, par unité de consommation : 17 910 €[73].

Environnement et recyclage

La collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés et la protection et mise en valeur de l'environnement se font dans le cadre de la communauté d'agglomération Durance Luberon Verdon.

Population et société

Évolution démographique

L'évolution du nombre d'habitants est connue à travers les recensements de la population effectués dans la commune depuis 1765. Pour les communes de moins de 10 000 habitants, une enquête de recensement portant sur toute la population est réalisée tous les cinq ans, les populations légales des années intermédiaires étant quant à elles estimées par interpolation ou extrapolation[74]. Pour la commune, le premier recensement exhaustif entrant dans le cadre du nouveau dispositif a été réalisé en 2008[75].

En 2020, la commune comptait 406 habitants[Note 2], en diminution de 8,35 % par rapport à 2014 (Alpes-de-Haute-Provence : +2,39 %, France hors Mayotte : +1,9 %).

L’histoire démographique de Quinson, après la saignée des XIVe et XVe siècles et le long mouvement de croissance jusqu’au début du XIXe siècle, est marquée par une période d’« étale » où la population reste relativement stable à un niveau élevé. Cette période dure de 1806 à 1866. L’exode rural provoque ensuite un mouvement de recul démographique de longue durée. En 1901, la commune a perdu plus de la moitié de sa population par rapport au maximum historique de 1836[77]. Le mouvement de baisse ne s'interrompt définitivement que dans les années 1960. Depuis, la population de la commune a doublé.

Économie

Le tourisme et l’agriculture sont des ressources de la commune.

Aperçu général

En 2009, la population active s’élevait à 176 personnes, dont 28 chômeurs[78] (21 fin 2011[79]). Ces travailleurs sont majoritairement salariés (63 %)[80] et travaillent majoritairement dans la commune, ce qui est assez rare (60 %)[80].

Agriculture

Fin 2010, le secteur primaire (agriculture, sylviculture, pêche) comptait 22 établissements actifs au sens de l’Insee (exploitants non-professionnels inclus) et un emploi salarié[81].

Le nombre d’exploitations professionnelles, selon l’enquête Agreste du ministère de l’Agriculture, est de 17 en 2010. Il était de 22 en 2000[82], de 27 en 1988[83]. Actuellement, ces exploitants sont spécialisés dans les grandes cultures (trois d’entre eux), la viticulture (six exploitations), l’élevage ovin (quatre éleveurs)[82]. De 1988 à 2000, la surface agricole utile (SAU) a augmenté, de 601 à 696 ha[83] ; cette croissance s’est amplifiée lors de la dernière décennie, pour arriver à 1 013 ha[82].

La vigne, composante de la triade méditerranéenne, est cultivée anciennement à Quinson. Au XIXe siècle, le vin produit est destiné à l’autoconsommation, sa qualité permet de le vendre sur les marchés régionaux proches. Actuellement, le vin est toujours d’assez bonne qualité et inclus dans le périmètre du Pierrevert (AOC)[85]. La commune compte 87 ha plantés de vignes, soit la cinquième capacité de production du département[86].

La culture de l’olivier est pratiquée dans la commune depuis des siècles, tout en étant limitée à certains versants. Le terroir de la commune se situe à la limite altitudinale de l’arbre, qui ne peut que difficilement être exploité au-delà des 650 mètres : à Quinson, il s’agit des versants bien exposés des vallons entaillant le plateau de Valensole. L’oliveraie de Quinson occupait plusieurs dizaines d’hectares au début du XIXe siècle. Actuellement, elle a régressé mais reste relativement importante (entre 1000 et 3500 pieds exploités)[87].

Artisanat et industrie

Fin 2010, le secteur secondaire (industrie et construction) comptait 12 établissements, employant trois salariés[81].

Le lac de retenue EDF sert de bassin de compensation au barrage de Sainte-Croix. Cette retenue a été substituée à un petit barrage d'irrigation de 15 mètres de haut qui avait été édifié en 1886 pour fournir de l'eau à la plaine agricole d’Aix-en-Provence. Le barrage de Quinson est équipé d'une centrale souterraine produisant de l'électricité grâce à une turbine de 40 MW[88].

Activités de service

Fin 2010, le secteur tertiaire (commerces, services) comptait 40 établissements (avec onze emplois salariés), auxquels s’ajoutent les huit établissements du secteur administratif (regroupé avec le secteur sanitaire et social et l’enseignement), salariant trois personnes[81].

D'après l’Observatoire départemental du tourisme, la fonction touristique est assez importante pour la commune, avec entre un et cinq touristes accueillis par habitant[89]. Plusieurs structures d’hébergement à finalité touristique existent dans la commune :

- un hôtel[90] classé deux étoiles[91] et d’une capacité de 13 chambres[92] ;

- un camping classé deux étoiles[93] avec une capacité de 205 emplacements[94] ;

- plusieurs meublés labellisés[95] et non-labellisés[96] ;

- des chambres d’hôtes[97].

Les résidences secondaires apportent un complément à la capacité d’accueil[98] : au nombre de 180, elles représentent 38 % des logements. Parmi les résidences secondaires, 13 possèdent plus d’un logement[94] - [92].

Le village est aujourd'hui renommé pour ses sites d'escalade. La base nautique de Quinson est le point d'embarquement pour l'exploration ldes basses gorges du Verdon en direction d'Esparron : la location de kayaks, canoës ou bateaux à moteur électrique est devenue une activité importante. En amont de Quinson, l'accès à la rivière est barré au départ des gorges de Baudinard par le barrage d'Électricité de France.

Le tourisme culturel est attiré par le musée de la préhistoire et le village préhistorique reconstitué; des visites guidées permettent de découvrir la Baume Bonne.

Le climat favorable et la tranquillité du village ont permis l'établissement d'un camp naturiste.

Lieux et monuments

Le Musée de la préhistoire des gorges du Verdon : Son architecture moderne, aux courbes en béton gris qui tranchent sur le fond d'un important mur de soutènement en pierre naturelle est due à l'Anglais Norman Foster[99]. La réalisation du projet a débuté en 1992 avec la création des Journées de la Préhistoire[100]. Le musée ouvre en 2001, avec une excellente fréquentation (90 000 visiteurs par an entre 2001 et 2004)[101]. Le musée fonctionne en réseau avec les musées des gorges du Verdon, la maison de Pauline de Gréoux-les-Bains, l’écomusée de la Vie d’antan à Esparron-de-Verdon, la maison des gorges du Verdon à La Palud-sur-Verdon et les musées Sirènes et fossiles et du Moyen Verdon de Castellane[102].

- Musée de la préhistoire.

Le musée de la préhistoire.

Le musée de la préhistoire. Hall d'entrée.

Hall d'entrée. Hall d'exposition.

Hall d'exposition.

L’enceinte médiévale est construite après 1419[103]. Elle est percée de deux portes, et défendue par sept tours, dont deux sont construites au-dessus d’une porte[104]. Quelques maisons, identifiables à leur linteau en accolade, datent du XVe siècle. Une maison au linteau en dos-d’âne orné d’un marteau, et une autre rue des Deux Portails, avec des fenêtres à meneaux, sont de la même époque, mais ont été démolies dans les années 1970 et 1980[105].

L’hôtel des prévôts de Barjols, construit sous Louis XIV, possède un intérieur orné de gypseries (cheminée, escaliers[106]). Un beffroi du XVIIIe siècle est construit dans les murailles.

L’église paroissiale, placée sous le vocable de Notre-Dame-du-Plan et le patronage de Sainte-Maxime. Sa première construction remonte à la fondation de la ville basse, au XVe siècle, mais cet édifice s’est écroulé sous la Révolution. Elle a été reconstruite en 1807. Le bâtiment actuel est élevé en 1858-1860, mais il est possible que le bas des murs gouttereaux et les chapelles du côté nord datent du Moyen Âge (XVe siècle). Sa nef de quatre travées voûtées d’arêtes débouche dans un chœur sous fausse coupole. Côté sud, les chapelles ont été remplacées par un collatéral[107].

- Monuments de Quinson.

Église paroissiale.

Église paroissiale. Clocher de l'église.

Clocher de l'église. Chaire dans la nef.

Chaire dans la nef. Autel de la chapelle latérale.

Autel de la chapelle latérale. Campanile du clocher.

Campanile du clocher.

La chapelle Sainte-Maxime[108] dans le désert[51] est située à l’écart du village ; elle est reconstruite en 1854[109]. Au XVIIIe siècle, elle était dotée d’un ermitage[51].

La chapelle Notre-Dame-de-Quinson était le siège d’un ancien prieuré[51]. La chapelle Saint-Esprit, au bourg, est actuellement occupée par le syndicat d’initiative[51].

L'abri Donner.

Le sentier du garde-canal de l'ancien canal du Verdon a été aménagé en itinéraire de promenade en aval de Quinson depuis 1990. Il emprunte les murets bordant le canal et des secteurs creusés dans la roche[110].

Sur les bas-plateaux du Verdon, s'ouvre la baume des Pierres.

Équipements et services

Lignes intercommunales

Le village est relié par une ligne intercommunale du réseau Trans'Agglo, plus une ligne fonctionnant en période estivale[111] :

| Ligne | Tracé |

|---|---|

| 134 | Esparron-de-Verdon ↔ Quinson ↔ Saint-Laurent-du-Verdon ↔ Montagnac-Montpezat ↔ Riez (transport à la demande) |

| 136 | Manosque ↔ Gréoux-les-Bains ↔ Saint-Martin-de-Brômes ↔ Esparron-de-Verdon ↔ Quinson (ligne estivale) |

Lignes scolaires

Des lignes de transports scolaires ont été mises en place pour rallier le collège de Riez. Ces lignes sont financées par la communauté d'agglomération Durance Luberon Verdon au travers du réseau Trans'Agglo. En plus des lignes existantes du réseau, d'autres ont été rajoutées.

| Ligne | Tracé |

|---|---|

| 144 S | Quinson ↔ Saint-Laurent-du-Verdon ↔ Riez |

| 182 RPI | Esparron-de-Verdon ↔ Quinson |

| 183 RPI | Saint-Laurent-du-Verdon ↔ Quinson |

Enseignement

Établissements d'enseignements[112] :

- La commune est dotée d’une école primaire[113].

- Collèges à Riez, Barjols, Manosque,

- Lycées à Manosque.

Sports

La présence du Verdon et la proximité du lac d'Esparron-de-Verdon permettent la pratiques d'activités nautiques : kayaks, canoës, pédalos et bateaux électriques. Les randonnées, tant équestres que pédestres, ou en VTT, se pratiquent également le long des Gorges du Verdon. Pour les amateurs d'escalades[114], 170 voies sont disponibles à l'année.

Une association de Tennis de table, ainsi qu'un club de boulistes sont actifs dans la commune.

Santé

Professionnels et établissements de santé[115] :

- Médecins à Régusse, La Verdière,

- Pharmacies à Varages, Gréoux-les-Bains,

- Hôpitaux à Salernes, Manosque, Oraison, Saint-Maximin-la-Sainte-Baume.

Vie locale

Un réseau associatif important intervient sur les diverses activités culturelles et sportives de la commune[116].

Cultes

- Culte catholique, Paroisse de Quinson, Digne, Riez, Sisteron[117], Diocèse de Digne.

Environnement

- Un inventaire du patrimoine naturel de la commune a été réalisé[118].

- 3 ZNIEFF.

- Parc naturel régional du Verdon.

Personnalités liées à la commune

- Fouilles archéologiques réalisées sous la direction de Jean Courtin et Charles Lagrand, et Henry de Lumley initiateur du projet de création du musée de la préhistoire.

- Norman Foster, architecte dont le cabinet Foster & Partners a remporté le concours d’architecture pour la construction du musée, en association avec le muséographe dignois Bruno Chiambretto.

- Catherine Tasca, ministre de la culture et de la communication, qui a inauguré officiellement le 1er juin 2001 le musée de la préhistoire.

Voir aussi

Bibliographie

- François Warin, Quinson-sur-Verdon : découverte d'un village en Haute-Provence, Les Alpes de lumière, Mane, 2002, collection « Les Alpes de lumière » no 140. (ISBN 2-906162-61-2)

- Charles-Laurent Salch, Dictionnaire des châteaux et des fortifications du moyen âge en France, Editions Publitotal Strasbourg, 3e trimestre 1987 Quinson, p. 954

- Raymond Collier, La Haute-Provence monumentale et artistique, Digne, Imprimerie Louis Jean, , 559 p.

- Sous la direction d'Édouard Baratier, Georges Duby et Ernest Hildesheimer, Atlas historique. Provence, Comtat Venaissin, principauté d’Orange, comté de Nice, principauté de Monaco, Paris, Librairie Armand Colin, (BNF 35450017)

- Quinson et les deux sources

- Jean Gagnepain (préf. Jean Courtin), Alpes-de-Haute-Provence et Var : des origines à la conquête romaine, Aix-en-Provence, Édisud, (ISBN 2-7449-0347-7)

- Chiffres clés publiés par l'institut national de la statistique et des études économiques (INSEE). Dossier complet

- Cavités souterraines naturelles et ouvrages civils

- Sur chroniques-souterraines.fr/ :

- Quinson, sur dignois.fr/

- Les églises et édifices religieux recensés par l'Observatoire du patrimoine religieux (OPR)

Articles connexes

Liens externes

- Site officiel

- Ressources relatives à la géographie :

- Ressource relative à plusieurs domaines :

- Ressource relative aux organisations :

- Site institutionnel du musée de Préhistoire

- Quinson sur le site de l'Institut géographique national

- Site de la direction régionale de l’environnement (DIREN) et Inventaire et protections réglementaires de l'environnement de la commune

- Le patrimoine architectural et mobilier de Quinson sur le site officiel du ministère français de la Culture (base architecture et patrimoine), photographies de E.A.Martel, archives de la médiathèque de l'architecture et du patrimoine, et service de l'inventaire général de la direction de la Culture et du Patrimoine de la Région PACA

- Présentation du village et de son patrimoine

Notes et références

Notes

- Selon le zonage publié en novembre 2020, en application de la nouvelle définition de la ruralité validée le en comité interministériel des ruralités.

- Population municipale légale en vigueur au 1er janvier 2023, millésimée 2020, définie dans les limites territoriales en vigueur au 1er janvier 2022, date de référence statistique : 1er janvier 2020.

Références

- Roger Brunet, « Canton de Riez », Le Trésor des régions, consultée le 8 juin 2013

- Michel de La Torre, Alpes-de-Haute-Provence : le guide complet des 200 communes, Paris, Deslogis-Lacoste, coll. « Villes et villages de France », 1989, Relié, 72 p. (non-paginé) (ISBN 2-7399-5004-7)

- Didacticiel de la réglementation parasismique

- Quison, Leau sur la commune], sur www.provence7.com/

- Table climatique

- Préfecture des Alpes-de-Haute-Provence, Dossier départemental sur les risques majeurs dans les Alpes-de-Haute-Provence (DDRM), 2008, p. 39

- Ministère de l’Écologie, du développement durable, des transports et du logement, Notice communale sur la base de données Gaspar, mise à jour le 22 novembre 2011, consultée le 11 août 2012

- Préfecture des Alpes-de-Haute-Provence, DDRM, p. 37

- Préfecture des Alpes-de-Haute-Provence, DDRM, op. cit., p. 97

- Préfecture des Alpes-de-Haute-Provence, DDRM, op. cit., p. 80

- Préfecture des Alpes-de-Haute-Provence, DDRM, op. cit., p. 88

- DREAL, « Cartographie de l’onde de submersion des grands barrages », Région PACA, consulté le 9 août 2012.

- Formulaire de recherche « Copie archivée » (version du 25 mai 2012 sur Internet Archive), base Dicrim, consultée le 11 août 2012

- BRGM, « Épicentres de séismes lointains (supérieurs à 40 km) ressentis à Quinson », Sisfrance, mis à jour le 1er janvier 2010, consulté le 11 août 2012

- BRGM, « fiche 130057 », Sisfrance, consultée le 11 août 2012

- Préfecture des Alpes-de-Haute-Provence, DDRM, op. cit., p. 52.

- Plan local d'urbanisme

- Plan de Valorisation de l'Architecture et du Patrimoine (PVAP)

- Projet de Règlement local de publicité

- « Zonage rural », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Commune urbaine-définition », sur le site de l’Insee (consulté le ).

- « Comprendre la grille de densité », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Base des aires d'attraction des villes 2020. », sur insee.fr, (consulté le ).

- Marie-Pierre de Bellefon, Pascal Eusebio, Jocelyn Forest, Olivier Pégaz-Blanc et Raymond Warnod (Insee), « En France, neuf personnes sur dix vivent dans l’aire d’attraction d’une ville », sur insee.fr, (consulté le ).

- « CORINE Land Cover (CLC) - Répartition des superficies en 15 postes d'occupation des sols (métropole). », sur le site des données et études statistiques du ministère de la Transition écologique. (consulté le )

- IGN, « Évolution de l'occupation des sols de la commune sur cartes et photos aériennes anciennes. », sur remonterletemps.ign.fr (consulté le ). Pour comparer l'évolution entre deux dates, cliquer sur le bas de la ligne séparative verticale et la déplacer à droite ou à gauche. Pour comparer deux autres cartes, choisir les cartes dans les fenêtres en haut à gauche de l'écran.

- Xavier de Fourvières, Lou Pichot Tresor, Aubanel, 1975.

- Charles Rostaing, Essai sur la toponymie de la Provence (depuis les origines jusqu’aux invasions barbares, Laffite Reprints, Marseille, 1973 (1re édition 1950), p 427

- Ernest Nègre, Toponymie générale de la France : étymologie de 35 000 noms de lieux, vol. 1 : Formations préceltiques, celtiques, romanes, Genève, Librairie Droz, coll. « Publications romanes et françaises » (no 193), , 1869 p. (ISBN 978-2-600-02884-4, lire en ligne)., § 11241, p 669

- Bénédicte et Jean-Jacques Fénié, Toponymie provençale, Éditions Sud-Ouest, coll. « Sud Ouest Université », , 128 p. (ISBN 978-2-87901-442-5), p. 54.

- « XVe journée archéologique », dans Annales de Haute-Provence, no 308, 2e trimestre 1989, p. 9.

- Dominique Cureau, « Lubéron Durance Verdon. 2 : Quinson », sur vexil.prov.free.fr (consulté le ).

- Musée de Préhistoire à Quinson.

- Jean Gagnepain, « La Baume Bonne : 400 000 ans de la vie des hommes », Verdon no 1, estieu 1999, p. 97.

- Jean Gagnepain, Verdon, p 98

- D’après des observations effectuées lors de la vidange du barrage d'Esparron, Jean Gagnepain, Verdon, p. 98.

- Jean Gagnepain, Verdon, p. 100-106.

- Jean Gagnepain, Préhistoire du Verdon : Alpes de Haute-Provence et Var, des origines à la conquête romaine, Édisud et Parc naturel du Verdon, Aix-en-Provence, 2002. (ISBN 2-7449-0347-7), p 45

- Le Gravettien de la France méditerranéenne, par Fréderic Bazile

- Jean Gagnepain, Verdon, p. 106.

- Jean Gagnepain, Préhistoire du Verdon, p 53

- Jean Gagnepain, Préhistoire du Verdon, p. 56.

- Jean Gagnepain, Préhistoire du Verdon, p. 63.

- Jean Gagnepain, Préhistoire du Verdon, p. 75.

- Jean Gagnepain, Préhistoire du Verdon, p. 78.

- Jean Gagnepain, Préhistoire du Verdon, p 80

- Jean Gagnepain, Préhistoire du Verdon, p 82

- Jean Gagnepain, Préhistoire du Verdon, p 34

- « Village médiéval déserté », notice no PA04000033, base Mérimée, ministère français de la Culture

- Carte archéologique de la Gaule : 04. Alpes-de-Haute-Provence, Géraldine Bérard, Guy Barruol, 1997

- Daniel Thiery, « Quinson », Aux origines des églises et chapelles rurales des Alpes-de-Haute-Provence, publié le 22 décembre 2011, mis à jour le 23 décembre 2011, consulté le 11 août 2012

- Raymond Collier, La Haute-Provence monumentale et artistique, Digne, Imprimerie Louis Jean, , 559 p., p 300

- Thierry Pécout, « Noblesse provençale et pouvoir comtal », in Rives nord-méditerranéennes, Aspects du pouvoir seigneurial de la Catalogne à l'Italie (IXe – XIVe siècles), mis en ligne le : 22 juillet 2005. Consulté le 26 janvier 2008

- Baratier et Hilsdesheimer, « carte 122 : Les foires (1713-1789) », in Baratier, Duby & Hildesheimer, op. cit.

- Gilly, « Lagremuse : l'existence éphémère d'une petite commune des Alpes-de-Haute-Provence », in Annales de Haute-Provence no 320, Bulletin de la société scientifique et littéraire des Alpes-de-Haute-Provence, Digne, 1992, p 215

- Patrice Alphand, « Les Sociétés populaires », La Révolution dans les Basses-Alpes, Annales de Haute-Provence, bulletin de la société scientifique et littéraire des Alpes-de-Haute-Provence, no 307, 1er trimestre 1989, 108e année, p 291

- Alphand, p 296

- Alphand, p 320

- Des villages de Cassini aux communes d'aujourd'hui sur le site de l'École des hautes études en sciences sociales.

- Henri Joannet, Jean-Pierre Pinatel, « Arrestations-condamnations », 1851-Pour mémoire, Les Mées : Les Amis des Mées, 2001, p. 71.

- Jean-Christophe Labadie (directeur), Les Maisons d’école, Digne-les-Bains, Archives départementales des Alpes-de-Haute-Provence, 2013, (ISBN 978-2-86-004-015-0), p. 9.

- Labadie, op. cit., p. 16.

- Labadie, op. cit., p. 11.

- Jean Gagnepain, Préhistoire du Verdon, p. 18.

- [Sébastien Thébault, Thérèse Dumont], « La Libération », Basses-Alpes 39-45, publié le 31 mars 2014, consulté le 2 avril 2014.

- Lucien Veyan est l’un des 500 élus qui ont parrainé la candidature de François Mitterrand (PS) à l’élection présidentielle de 1988, cf Conseil constitutionnel, liste des citoyens ayant présenté les candidats à l’élection du Président de la République, Journal officiel de la République française du 12 avril 1988, page 4793, disponible en ligne, consulté le 29 juillet 2010

- Jacques Espitalier est l’un des 500 élus qui ont parrainé la candidature de Daniel Gluckstein à l’élection présidentielle de 2002, cf Parrainages élection présidentielle 2002, consulté le 28 juillet 2010 et Liste des citoyens ayant présenté les candidats à l'élection du Président de la République de 2002

- Jacques Espitalier est l’un des 500 élus qui ont parrainé la candidature de Dominique Voynet (Les Verts) à l’élection présidentielle de 2007 cf Parrainages élection présidentielle 2007, consulté le 28 juillet 2010 et Liste des citoyens ayant présenté les candidats à l'élection du Président de la République de 2007

- Préfecture des Alpes-de-Haute-Provence, De Puimoisson à Saint-Julien-du Verdon (liste 6), consulté le 6 mars 2013

- Préfecture des Alpes-de-Haute-Provence, « Liste des maires « Copie archivée » (version du 22 octobre 2014 sur Internet Archive) », 2014, consultée le 20 octobre 2014.

- « Impôts locaux à Quinson », sur taxe.com.

- Les comptes de la commune

- Chiffres clés Évolution et structure de la population. Dossier complet

- L'organisation du recensement, sur insee.fr.

- Calendrier départemental des recensements, sur insee.fr.

- Fiches Insee - Populations légales de la commune pour les années 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020.

- Christiane Vidal, « Chronologie et rythmes du dépeuplement dans le département des Alpes-de-Haute-Provence depuis le début du XIXe siècle. », Provence historique, tome 21, no 85, 1971, p. 287.

- Insee, Dossier local - Commune : Quinson, p. 5 (mis à jour le 28 juin 2012)

- Insee, Dossier local, p. 8

- Insee, Dossier local, p. 7

- Insee, Dossier local, p. 16

- Ministère de l'Agriculture, « Orientation technico-économique de l’exploitation », Recensements agricoles 2010 et 2000. (lien : attention, le fichier fait 4,4 Mio)

- Insee, « Exploitations agricoles en 1988 et 2000 », Insee, 2012 (fichier de 24,6 Mio)

- « coopérative vinicole L'Emancipatrice », notice no IA04000070, base Mérimée, ministère français de la Culture enquête thématique régionale (coopératives agricoles de Provence-Alpes-Côte d'Azur)

- André de Réparaz, « Terroirs perdus, terroirs constants, terroirs conquis : vigne et olivier en Haute-Provence XIXe – XXIe siècles », Méditerranée, 109 | 2007, p. 56 et 59

- André de Réparaz, Terroirs perdus..., p. 60

- Réparaz, op. cit., p. 58

- Les barrages EDF sur le Verdon

- Observatoire départemental du tourisme, Atlas de l'hébergement touristique, décembre 2008, p. 6

- Atlas de l'hébergement..., op. cit., p. 11

- Atlas de l'hébergement..., op. cit., p. 16

- Insee, « Hébergements touristiques des communes, 2008, 2009 et 2012 », Insee, 2012 (fichier de 20,8 Mio)

- Atlas de l'hébergement..., op. cit., p. 21, 23 et 25

- Insee, Dossier local, op. cit., p. 17

- Atlas de l'hébergement..., op. cit., p. 32

- Atlas de l'hébergement..., op. cit., p. 3§

- Atlas de l'hébergement..., op. cit., p. 38

- Atlas de l'hébergement..., op. cit., p. 44

- Architecture du Musée Préhistorique de Quinson

- Christel Venzal-Barde, « Culture scientifique et tourisme : l’exemple des musées du Verdon », Méditerranée, no 3.4 2006, p. 88.

- C. Venzal-Barde, op. cit., p. 90.

- C. Venzal-Barde, op. cit., p. 91.

- Raymond Collier, op. cit., p. 300.

- Raymond Collier, op. cit., p. 307 et 308.

- Raymond Collier, op. cit., p. 357.

- Comtesse du Chaffaut, Gypseries en Haute-Provence : cheminées et escaliers (XVIe – XVIIe siècles), Turriers, Naturalia publications, (ISBN 2-909717-22-4), p. 100.

- Raymond Collier, op. cit., p. 385.

- La restauration de la chapelle Sainte-Maxime, avec le soutien de la Fondation du patrimoine

- Raymond Collier, op. cit., p. 380.

- « Fermé pour travaux ! », Conseil général Alpes-de-Haute-Provence, no 120, janvier 2014, p. 17.

- Site du réseau Trans'Agglo (consulté le ).

- Établissements d'enseignements

- Inspection académique des Alpes-de-Haute-Provence, Liste des écoles de la circonscription de Manosque, publiée le 27 avril 2010, consultée le 31 octobre 2010

- site du club d'escalade de Quinson

- Professionnels et établissements de santé

- Réseau associatif

- Paroisse de Quinson, Digne, Riez, Sisteron

- Inventaire national du patrimoine naturel de la commune