Baume des Pierres

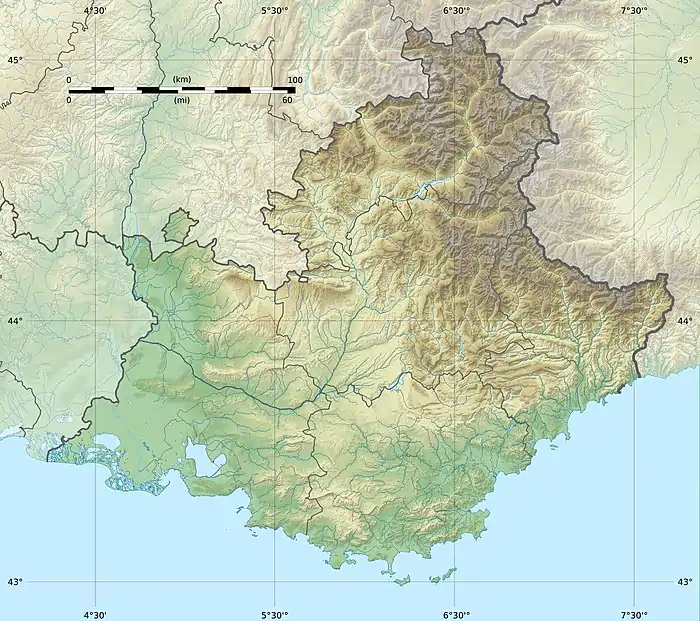

La baume des Pierres est une cavité naturelle située dans la commune de Quinson, dans les basses gorges du Verdon, département des Alpes-de-Haute-Provence.

| Coordonnées |

43° 41′ 45″ N, 5° 59′ 57″ E |

|---|---|

| Pays | |

| Région | |

| Département | |

| Commune | |

| Vallée |

| Type | |

|---|---|

| Altitude de l'entrée |

542 m |

| Longueur connue |

117 m |

| Période de formation | |

| Occupation humaine |

Période historique |

|

|

|

Toponymie

La première mention de la grotte est due à Paul de Peyerimhoff[1] qui énumère les noms de « baume des Pierres de Malassauque », « grotte de Malassauque » ou encore aven dit « Baume des Pierres ».

Spéléométrie

La dénivellation de la baume des Pierres est de 22 m pour un développement[N 1] de 117 m[2].

Histoire

L'entomologiste Paul-Marie de Peyerimhoff de Fontenelle visite la grotte dans le but d'y capturer des insectes cavernicoles. Dans ses comptes rendus (1909-1910), il rapporte une histoire de la grotte : « Un jour, le propriétaire s’aperçut que son champ s’effondrait en un point. Ayant dégagé l’ouverture, il pénétra dans une grotte de dimensions médiocres, encombrée de blocs détachés du plafond et assez humide pour présenter, presque en tout temps, une cuvette d’eau potable et fraîche, particularité précieuse dans une localité aussi sèche et aussi éloignée de toute source. »

Cependant, la présence de tessons de poterie et d'un sentier (marches) menant dans la salle inférieure plaide pour une histoire plus ancienne[N 2]. Le sentier empierré conduit à un bassin naturel (gour) rempli d'eau dont les abords très noirs (suie et charbons) attestent d'une longue utilisation.

Contextes géographique et géologique

La cavité s’ouvre sur les plateaux dits du Bas-Verdon qui correspondent à une ancienne surface débarrassée des conglomérats de Valensole qui la recouvrait. La présence d’un aven est incongrue sur un plateau où les phénomènes karstiques sont rares. La cavité s’ouvre au sud du chevauchement de Gréoux dans les calcaires jurassiques.

Spéléogenèse

Il s’agit d’une succession de salles inclinées suivant le pendage. Certaines dalles du plafond, d’une épaisseur d’environ 1 à 2 m semblent avoir été prédécoupées verticalement par des circulations établies dans les joints de strates. La présence de chenaux en voûte dans le pendage, développés sur les axes de fracturation, suggère un flux venant du fond de la grotte. La grotte ne contient pas de remplissages hormis ceux constitués d'une terre rouge manifestement issue de la surface (salle Rouge). La morphologie de la baume des Pierres évoque celles de Gréoux-les-Bains (grottes de Saint-Sébastien) dont le creusement karstique atypique est dit hypogène.

- Vues de la baume des Pierres

Entrée de la grotte.

Entrée de la grotte. Plafond dans la salle de l'Eau.

Plafond dans la salle de l'Eau. Conduit dans le pendage.

Conduit dans le pendage. Chenaux de voûte.

Chenaux de voûte. Racines dans la salle d'entrée.

Racines dans la salle d'entrée.

- Topographie de la baume des Pierres

Notes et références

Notes

- En spéléologie, le développement correspond à la longueur cumulée des galeries interconnectées qui composent un réseau souterrain.

- Une utilisation préhistorique de la cavité n'est pas exclue.

Références

- Paul de Peyerhimoff, « Recherches sur la faune cavernicole des Basses-Alpes (suite et fin) », Annales des Basses-Alpes, Société scientifique et littéraire des Alpes-de-Haute-Provence, no XIV, 1909-1910, p. 9-19.

- Bigot Jean-Yves, « Spéléométrie de la France. Cavités classées par département, par dénivellation et développement. », Spelunca Mémoires n° 27, , p. 160 (ISSN 0249-0544)

Voir aussi

Bibliographie

- Peyerhimoff Paul de - (1909-1910) – Recherches sur la faune cavernicole des Basses-Alpes (suite et fin). Annales des Basses-Alpes, Société scientifique et littéraire des Alpes-de-Haute-Provence édit., t. XIV, pp. 9-19.

- Tardieu Gustave (1912) – Les Alpes de Provence. Guide du Touriste, du Naturaliste et de l’Archéologue. in-12, Masson et Cie, Paris, 310 p.

- Demars Sylvie & Guy (1985) – Contribution à l'inventaire spéléologique du Var. Gaspar, bull. Groupe Activités Spéléologiques Plein Air Randonnée, n° 1, n. p.

- Delange Pierre & Guendon Jean-Louis (1995) – Anomalies de développement des spéléothèmes dans le secteur de la moyenne Durance et des chaînons provençaux. Rapport final, CNRS URA 903, Inst. de Géog., Univ. de Provence, Aix, 77 p.

- Gagnepain Jean (2002) – Préhistoire du Verdon (Alpes-de-Haute-Provence et Var). Des origines à la conquête romaine. Édisud édit., 104 p.

Articles connexes

Liens externes

- « Quinson - la baume des pierres », sur Crapahut - Nature - Aventures (consulté le )