Le Gâvre

Le Gâvre est une commune française de l'Ouest de la France, située dans le département de la Loire-Atlantique, en région Pays de la Loire.

| Le Gâvre | |||||

L'église Notre-Dame. | |||||

.svg.png.webp) Blason |

|||||

| Administration | |||||

|---|---|---|---|---|---|

| Pays | |||||

| Région | Pays de la Loire | ||||

| Département | Loire-Atlantique | ||||

| Arrondissement | Châteaubriant-Ancenis | ||||

| Intercommunalité | Communauté de communes de la Région de Blain | ||||

| Maire Mandat |

Nicolas Oudaert 2020-2026 |

||||

| Code postal | 44130 | ||||

| Code commune | 44062 | ||||

| Démographie | |||||

| Gentilé | Gavrais | ||||

| Population municipale |

1 842 hab. (2020 |

||||

| Densité | 34 hab./km2 | ||||

| Géographie | |||||

| Coordonnées | 47° 31′ 17″ nord, 1° 44′ 51″ ouest | ||||

| Altitude | Min. 22 m Max. 62 m |

||||

| Superficie | 53,58 km2 | ||||

| Type | Commune rurale | ||||

| Aire d'attraction | Nantes (commune de la couronne) |

||||

| Élections | |||||

| Départementales | Canton de Blain | ||||

| Législatives | Sixième circonscription | ||||

| Localisation | |||||

| Géolocalisation sur la carte : France

Géolocalisation sur la carte : France

Géolocalisation sur la carte : Loire-Atlantique

Géolocalisation sur la carte : Pays de la Loire

| |||||

La commune est principalement connue pour sa forêt domaniale, la plus grande du département de la Loire-Atlantique.

Géographie

Situation

La commune du Gâvre fait partie du canton de Blain ; les communes limitrophes sont :

- Blain, au sud-est ;

- Vay (canton de Nozay), à l'est ;

- Marsac-sur-Don (canton de Guémené-Penfao), au nord-est ;

- Guémené-Penfao, au nord ;

- Plessé (canton de Saint-Nicolas-de-Redon), à l'ouest ;

- Guenrouët (canton de Saint-Gildas-des-Bois), au sud-ouest.

Beaucoup d'habitants travaillent à Nantes, Saint-Nazaire ou Châteaubriant, voire à Rennes.

Topographie

Les rivières importantes sont extérieures à la commune : le Don au nord ; l’Isac (canal de Nantes à Brest) au sud. La commune est traversée à l'est par un ruisseau, le Perche, qui vient de Vay et y repart.

L'altitude est en général comprise entre 30 et 50 mètres (30 à 32 m pour le bourg). Les altitudes les plus élevées se trouvent au nord de la commune : 56 m au Haut Luc, 58 sur une éminence en forêt, 61 à l'extrême nord-est ; la plus basse : 24 m à l’étang.

La superficie est de 5 358 ha dont 4 457 pour la forêt domaniale et seulement 901 hors forêt.

Climat

Le climat qui caractérise la commune est qualifié, en 2010, de « climat océanique franc », selon la typologie des climats de la France qui compte alors huit grands types de climats en métropole[1]. En 2020, la commune ressort du type « climat océanique » dans la classification établie par Météo-France, qui ne compte désormais, en première approche, que cinq grands types de climats en métropole. Ce type de climat se traduit par des températures douces et une pluviométrie relativement abondante (en liaison avec les perturbations venant de l'Atlantique), répartie tout au long de l'année avec un léger maximum d'octobre à février[2].

Les paramètres climatiques qui ont permis d’établir la typologie de 2010 comportent six variables pour les températures et huit pour les précipitations, dont les valeurs correspondent aux données mensuelles sur la normale 1971-2000[3]. Les sept principales variables caractérisant la commune sont présentées dans l'encadré ci-après.

|

Avec le changement climatique, ces variables ont évolué. Une étude réalisée en 2014 par la Direction générale de l'Énergie et du Climat[5] complétée par des études régionales[6] prévoit en effet que la température moyenne devrait croître et la pluviométrie moyenne baisser, avec toutefois de fortes variations régionales. Ces changements peuvent être constatés sur la station météorologique de Météo-France la plus proche, « Blain », sur la commune de Blain, mise en service en 1989[7] et qui se trouve à 5 km à vol d'oiseau[8] - [Note 3], où la température moyenne annuelle est de 12,1 °C et la hauteur de précipitations de 831 mm pour la période 1981-2010[9]. Sur la station météorologique historique la plus proche, « Saint-Nazaire-Montoir », sur la commune de Montoir-de-Bretagne, mise en service en 1957 et à 37 km[10], la température moyenne annuelle évolue de 12,2 °C pour la période 1971-2000[11], à 12,3 °C pour 1981-2010[12], puis à 12,6 °C pour 1991-2020[13].

Urbanisme

Typologie

Le Gâvre est une commune rurale, car elle fait partie des communes peu ou très peu denses, au sens de la grille communale de densité de l'Insee[Note 4] - [14] - [15] - [16].

Par ailleurs la commune fait partie de l'aire d'attraction de Nantes, dont elle est une commune de la couronne[Note 5]. Cette aire, qui regroupe 116 communes, est catégorisée dans les aires de 700 000 habitants ou plus (hors Paris)[17] - [18].

Biodiversité

Flore

Les principales essences d’arbres qui poussent au Gâvre sont le chêne sessile (Quercus petraea), le hêtre (Fagus sylvatica), le pin maritime (Pinus pinaster) et le pin sylvestre (Pinus sylvestris), Le tableau ci-dessous présente l'occupation des sols de la commune en 2018, telle qu'elle ressort de la base de données européenne d’occupation biophysique des sols Corine Land Cover (CLC).

| Type d’occupation | Pourcentage | Superficie (en hectares) |

|---|---|---|

| Tissu urbain discontinu | 2,7 % | 141 |

| Équipements sportifs et de loisirs | 0,6 % | 30 |

| Terres arables hors périmètres d'irrigation | 7,6 % | 405 |

| Prairies et autres surfaces toujours en herbe | 0,8 % | 45 |

| Systèmes culturaux et parcellaires complexes | 3,3 % | 176 |

| Surfaces essentiellement agricoles interrompues par des espaces naturels importants | 1,3 % | 68 |

| Forêts de feuillus | 40,1 % | 2179 |

| Forêts de conifères | 25,8 % | 1373 |

| Forêts mélangées | 9,7 % | 519 |

| Forêt et végétation arbustive en mutation | 7,3 % | 391 |

| Source : Corine Land Cover[19] | ||

L'occupation des sols montre la nette prédominance de la forêt sur les terres arables et la végétation arbustive et/ou herbacée. Celle-ci occupe une surface de 4 071 ha soit 75,6 % de la surface communale alors que les terres arables n' occupent que 405 ha (7,6 %) et la végétation arbustive et/ou herbacée 391 ha (7,3 %). La commune englobe en effet la forêt du Gâvre, qui en occupe les trois quarts de la surface. Celle-ci est constituée majoritairement de feuillus[20] - [21].

Faune

Source : Office national des forêts[22].

Les reptiles et les amphibiens

La Grenouille rousse, les Grenouilles vertes, la Salamandre terrestre, le Triton palmé ou le Triton alpestre, la Salamandre tachetée, la Vipère péliade, la Vipère aspic; la Coronelle lisse des animaux fragiles et exigeants quant à la qualité de leur milieu de vie[23] - [24].

Les oiseaux

Des oiseaux typiquement forestiers comme le farouche Pic noir et le Pic mar. Citons également la Chouette hulotte, ou encore l'énigmatique Engoulevent d'Europe. Entre avril et août, la forêt résonne également du chant des Coucous, migrateurs eux aussi. Elle offre en outre un asile pour les rapaces comme l'autour des palombes, chasseurs d'oiseaux et de petits mammifères, ou le gracile Busard saint-Martin, affectionnant les landes et les milieux ouverts. N'oublions pas la Bécasse des bois et la Fauvette pitchou, la Locustelle tachetée, l’Alouette lulu ou le Pouillot de Bonelli[25].

Les mammifères

Quelque 180 chiroptères trouvent refuge dans d’anciens quais de stockage militaire de l'organisation Todt, le domaine forestier abrite près de ¾ des espèces de chauves-souris dont le Grand Rhinolophe, le Grand Muri, Murin à oreilles échancrées, le Murin de Bechstein et la Barbastelle[26], la forêt abrite aussi la Musaraigne musette, ainsi que des Chevreuils et des Sangliers, qui la traversent en quête de nourriture, et des cerfs (environ une centaine) qui se font entendre la nuit durant le brame, entre la mi-septembre et le début du mois d'octobre[27] - [28] - [29].

Les insectes

C’est au Gâvre que vit l’Azuré des mouillères (Phengaris alcon). Cette espèce, rare et protégée, est présente dans le domaine forestier[30]. Les plus anciennes observations de Lépidoptères connues sont actuellement celles de Jules Revelière a témoigné en effet avoir chassé Lycaena argus ( Plebejus idas Linnaeus ) en 1761 et Alfred Heurtaux (1832-1909) membre correspondant de l’Académie de médecine, témoigna, en forêt du Gâvre, de la présence d'une espèce de Satyrinae actuellement éteinte de la Loire-Atlantique. Depuis, nombreux sont les chasseurs de papillons qui y ont prélevé en abondance les Hesperiidae, les Papilionidae, les Pieridae, les Lycaenidae et le Petit Sylvain[31] - [32].

Le mythique Carabus (Archicarabus) et le Carabe doré (auratus) le Clyte arqué, le Sympétrum rouge-sang sont présents dans la forêt du Gavre[33] - [34].

Un rucher communal a été mis en place 10 Bénévoles participent régulièrement à la récolte du miel et des abeilles[35] - [36] - [37].

Champignon

La forêt du Gâvre est un haut-lieu de la récolte de champignons dans tout le département, notamment pendant la saison mycologique qui s’étale de l’été jusqu’à la fin de l’automne, les observateurs de l'ONF (Office national des forêts) ont enregistré des pointes de fréquentation allant jusqu'à 4 000 personnes par jour. Plus de 460 espèces et variétés de champignons peuvent être rencontrées au cours de l’automne. Une cinquantaine d’entre elles sont comestibles, dont les plus connues : les cèpes, les chanterelles et les girolles. Plus de 300 sont sans intérêt, plus de 60 sont toxiques et 7 sont mortelles, parmi elles la tristement célèbre amanite phalloïde[38] - [39] - [40]

Toponymie

Attestée sous les formes Gaurium en 1144 et 1147, Gavrium Silva au XIIe siècle[41], Gaure en 1288 et 1296, Le Gaure en 1630[42], Le Gaure en 1630[43].

Ar C'havr en breton[43].

La signification généralement admise du nom est pays des chèvres ou des chevreuils, du fait de sa similitude du breton gavr (chèvre, chevreuil). Cependant, des études récentes défendent l'idée d'un nom d'origine gauloise : Vobero devenu Vavra / Vaivre en provençal et Voëvre en langue d'oïl (v / w se sont transformés en g).

D'après Ernest Nègre (Toponymie générale de la France), au XIIe siècle, il existait des références à la forêt du Gâvre sous le nom de « Gavrium silva ». Cet auteur rattache ce nom à une des formes de la langue d'oïl (le gallo) : « Gavre » qui pourrait définir un « droit ... qu'un puissant seigneur percevait sur un vassal qui voulait s'assurer de sa protection ». D'autre part, la localité du Gâvre avait la particularité d'avoir des importants privilèges et exemptions, particularité qui pourrait se définir comme des droits acquis. Le Gâvre était donc une ville franche. À noter que dans le livre d'Ernest Nègre, l'origine du Gâvres dans le Morbihan serait différent de celui du Gâvre dans la Loire-Atlantique. Elle serait bretonne via le mot gavr : chèvre ou chevreuil.

Le nom de la commune en gallo, la langue d'oïl locale, est Le Gavr (en graphie ABCD[44] prononcé [ləgav][45]).

Histoire

Les plus anciennes traces d’occupation

De l'époque néolithique, il reste un alignement mégalithique, l'Alignement du Pilier, situé en forêt, près de l'allée du Breuil de la Herse, qui correspondrait au marquage d’une zone frontière[46].

À l'époque celtique, le massif forestier constituait effectivement une zone frontière entre les Namnètes et les Riedones. De cette époque subsisterait le toponyme : allée de la Chesnaie des Drus, où dru serait un reste du celtique dru wid (très savant), c'est-à-dire druide.

À l'époque gallo-romaine, Blain étant un centre secondaire (un vicus) de la cité des Namnètes, le site de Curin[Note 6] sur la voie romaine Angers-Blain-Rieux[47]-Vannes fut pourvu de thermes. D'autre part, la voie romaine Nantes-Blain-Rennes traversait l'actuel territoire communal entre l'Emion et le Haut Luc[48], d'où elle gagnait Conquereuil par Grand Pont Veix (pons vetus, vieux pont) sur le Don.

Le long de cette voie, dont une partie forme l'actuelle Grande Rue, furent par la suite construites les maisons des notables, gallo-romains d'abord, puis fonctionnaires ducaux et royaux.

Léproserie de la Madeleine

Dans l'ensemble, on ignore presque tout de l'habitat sur le futur territoire du Gâvre avant le XIIe siècle, époque où des moines de l'abbaye de Blanche Couronne[Note 7] créèrent une léproserie dans la forêt. Cette léproserie est à l'origine du village de La Madeleine[Note 8] qui en a conservé la chapelle Sainte-Madeleine.

Création de la ville franche

Celle-ci fut établie en 1225 par le duc Pierre de Dreux, dit Pierre Mauclerc[Note 9]. Afin de favoriser le peuplement de ce qui n'était qu'un petit village, siège de son repos de chasse, Pierre de Dreux accordait aux habitants du Gâvre des droits importants sur la forêt. Sur le plan religieux, le Gâvre faisait partie de la paroisse de Plessé, situation qui durera jusqu'en 1730. En pratique, le culte avait lieu dans la chapelle ducale (1226), qui a précédé l'église actuelle.

En même temps, il fit construire un château fort.

Château

Après la guerre de Succession de Bretagne (1341-1364), le vainqueur, Jean de Montfort voulut donner la seigneurie du Gâvre au capitaine anglais Jean Chandos. Olivier de Clisson, seigneur de Blain, qui avait lui aussi soutenu Jean de Montfort, ne le supporta pas. Il détruisit le château du Gâvre et bâtit avec les pierres la Tour du connétable à Blain.

Jean V décida la reconstruction du château en 1422. Il chargea son frère Arthur de Richemont, connétable de France, futur compagnon de Jeanne d'Arc, de mener les travaux. Le château fut rebâti, entouré d'étangs, et pendant quelque temps abrita les ducs de Bretagne après leurs chasses en forêt. Françoise d'Amboise, épouse de Pierre duc de Bretagne reçut la seigneurie en douaire à la mort de son époux et à l'avènement d'Arthur de Richemont. Elle y séjourna quelques années pour soigner sa mère Marie de Rieux.

Ensuite, le château servit de garnison.

Il fut ensuite vendu à un particulier, Paul Mathurin Guilbaud, qui combla la majeure partie des étangs. En 1751, un certain François René Bernard hérita du château. Il termina l'assèchement des étangs. Le château tomba en ruines et fut démantelé au XIXe siècle.

Évolution de la ville franche

Après le rattachement de la Bretagne au royaume de France, la forêt devint royale (puis domaniale). Les habitants durent à maintes reprises se battre pour faire respecter les exemptions d'impôts accordés par Pierre de Dreux. Ces privilèges disparurent la nuit du 4 août 1789. Il subsiste cependant encore des droits que le conseil municipal vote chaque année.

Période révolutionnaire

Pendant la Révolution, il semble que la constitution civile du clergé et la levée en masse aient provoqué la participation de Gâvrais à l'insurrection de . Jean Bricaud et Guillaume Choblet sont arrêtés. Le curé réfractaire Lecocq fait partie des noyés de Carrier. Pierre Benoist, François Bricaud, Guillaume Choblet sont membres des instances (district ou tribunal)

En [49], les troupes républicaines commandées par Kléber (au Gâvre, sur la lande de la Grée) et Marceau (à Guémené-Penfao) contrôlent les accès de la forêt et obligent l'armée vendéenne, poursuivie par Westermann, à se diriger vers Savenay où elle subit une dernière défaite, qui met fin à la virée de Galerne.

Par la suite, la forêt constitue un foyer de la rébellion chouanne : 200 à 300 insurgés y sont réfugiés, sous la direction du marquis de Donissan et de l'abbé Grégoire Orain. Les républicains ont leurs points d'appui à Blain et à Guémené-Penfao[Note 10]. Cette période est commémorée depuis la Restauration par la Croix du Chêne de la Messe ou Croix des Chouans (en forêt, ligne de la Grée). On peut signaler la présence de Joseph Léopold Hugo (le père de Victor), alors adjudant-major, à la tête d'un bataillon envoyé à Blain en .

Chemin de fer au Gâvre

Au cours du XXe siècle, la commune a été desservie par deux lignes secondaires, maintenant disparues :

- ligne Saint-Nazaire-Blain-Nozay-Châteaubriant, qui, après Blain, desservait la gare du Gâvre (située un peu à l'écart du bourg, désormais rattachée à la commune de Vay) puis Vay.

- ligne Blain-Redon, qui traversant la forêt, desservait la gare de la Maillardais ; elle a été totalement démantelée et le parcours transformé en chemin de randonnée ; l'ancienne emprise de la gare reste perceptible près de la route de Plessé.

Seconde Guerre mondiale

Datant de la Première Guerre mondiale un camp de prisonnier était localisé au rond-point de Néricou, il y avait aussi au rond-point de la Belle-Étoile un camp de soldats blessés ,

Pendant la Seconde Guerre mondiale des stocks militaire ont été abandonnés par la British Army dans la forêt du Gâvre. Un groupe militaire du Troisième Reich installe une vingtaine de blockhaus et des tours de garde, de dix mètres de long sur vingt mètres de large, distants les uns des autres de manière régulière. En juillet 1944, un bombardement allié a lieu dans ce secteur (la Chaussée)[50].

Forêt et activités forestières

La forêt connaît un premier aménagement important sous Napoléon Ier : création du rond-point de la Belle Étoile et des dix lignes qui facilitent la circulation.

Chasse et l'évolution de la faune

Il n'y a plus de chasses royales après celle d'Henri II en 1551 ; le droit de chasse est ensuite accordé gratuitement à des nobles des alentours (duc de Coislin, etc.), jusqu'à l'établissement du système des adjudications sous le règne de Louis-Philippe. Les chasseurs constituent alors les sociétés de chasse. Les loups encore nombreux au début du XIXe siècle sont progressivement éliminés, le dernier est tué en 1882. Le cheptel des cervidés est soumis aux aléas historiques ; anéanti au cours de la Deuxième Guerre mondiale, il est reconstitué après-guerre par transplantation à partir du parc de Chambord.

Travailleurs de la forêt

La forêt a représenté jusqu'aux années 1930, l'essentiel des ressources de la commune. Sabotiers, bûcherons et charbonniers peuplaient la forêt du lundi au samedi.

L'arrivée des bottes en caoutchouc entraina le déclin des sabots. Aujourd'hui, la forêt est entretenue par l'ONF, les coupes de bois sont organisées et des chasses à courre rappellent la tradition.

Politique et administration

La mairie

Dans les années 1950, la mairie se trouvait dans un bâtiment toujours existant (n° 19, rue de l'Église) adjacent à l'ancienne école publique de garçons (n° 1 rue du Martrais[51]).

Elle a été transférée ultérieurement dans un bâtiment de la Grande-Rue (n° 20, photographie ci-contre).

Les maires

Population et société

Démographie

Selon le classement établi par l'Insee, Le Gâvre fait partie de l'aire urbaine et de la zone d'emploi de Nantes et du bassin de vie de Blain. Elle n'est intégrée dans aucune unité urbaine[56]. Toujours selon l'Insee, en 2010, la répartition de la population sur le territoire de la commune était considérée comme « peu dense » : 93 % des habitants résidaient dans des zones « peu denses » et 7 % dans des zones « très peu denses »[57].

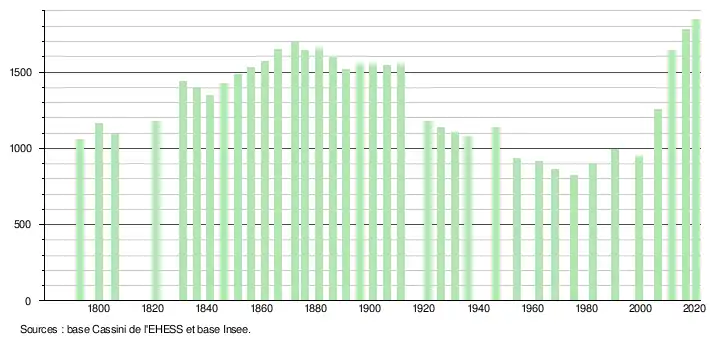

Évolution démographique

L'évolution du nombre d'habitants est connue à travers les recensements de la population effectués dans la commune depuis 1793. Pour les communes de moins de 10 000 habitants, une enquête de recensement portant sur toute la population est réalisée tous les cinq ans, les populations légales des années intermédiaires étant quant à elles estimées par interpolation ou extrapolation[58]. Pour la commune, le premier recensement exhaustif entrant dans le cadre du nouveau dispositif a été réalisé en 2006[59].

En 2020, la commune comptait 1 842 habitants[Note 13], en augmentation de 5,92 % par rapport à 2014 (Loire-Atlantique : +7,32 %, France hors Mayotte : +1,9 %).

Pyramide des âges

La population de la commune est relativement jeune. En 2018, le taux de personnes d'un âge inférieur à 30 ans s'élève à 39,4 %, soit au-dessus de la moyenne départementale (37,3 %). À l'inverse, le taux de personnes d'âge supérieur à 60 ans est de 18,2 % la même année, alors qu'il est de 23,8 % au niveau départemental.

En 2018, la commune comptait 886 hommes pour 927 femmes, soit un taux de 51,13 % de femmes, légèrement inférieur au taux départemental (51,42 %).

Les pyramides des âges de la commune et du département s'établissent comme suit.

Patrimoine et culture locale

Lieux et monuments

.jpg.webp)

- La maison Benoist a été construite en 1648 par Josias Jarnou et son épouse Perrine Moulnier. Elle abrite aujourd'hui le Musée Benoist - Maison de la Forêt (MBMF), une association loi de 1901 dont le but est la valorisation et la protection du patrimoine naturel, culturel et historique local.

- La maison du Pont-Quenil : ce bâtiment, avec entrée de four est le dernier élément d'une propriété du XVIIe siècle, située au Gavre, le manoir du Pont-Quenil, détruit en 1939.

- L'église Notre-Dame : à l'origine, Pierre de Dreux édifie une chapelle ducale en 1226, dont il ne reste aujourd'hui qu'une partie de chœur. Au milieu du XVe siècle, le connétable Arthur de Richemont en agrandit la nef et la fait surmonter d'une voûte. Le chœur est orné de vitraux de 1930 qui représentent des événements ayant marqué la ville du Gâvre. Le côté droit du bâtiment est ajouté en 1814 et en 1911, la façade est remaniée avec la construction d'un clocher latéral. La charpente est terminée par des engoulents polychromes représentants des monstres à gueule ouverte.

.JPG.webp)

- La chapelle de la Magdeleine : cette chapelle est édifiée au même moment que toutes les maladreries de Saint-Lazare, dont Marie-Madeleine était la sœur. La léproserie est confiée à l'abbaye de Blanche Couronne, elle-même fondée en 1160. Elle abrite une crédence d'origine et une statue polychrome du XVe siècle en pierre tendre calcaire représentant la Vierge de Notre-Dame de Grâce.

- Le domaine de la Genestrie[64] : la demeure et le parc sont depuis 1938 propriété des syndicats CGT de la métallurgie du département, qui l'ont utilisée principalement comme colonie de vacances.

Il y aurait eu un moulin à vent à cet endroit et une gentilhommière aurait été construite au XVe siècle. Au XVIIIe siècle est construit le château, encore existant, qui, en 1880, porte le nom de Château de la Chaussée[Note 14], au moment de l'acquisition par la famille de La Porterie. En 1922, le domaine est acheté par un médecin de Blain qui y fait construire une aile pour servir de préventorium.

En 1938, les syndicats CGT[Note 15] de la métallurgie créent une société immobilière, qui deviendra en 1987 l'Association fraternelle des métallurgistes de la Loire-Atlantique, pour acquérir un domaine apte à l'installation d'une colonie de vacances. Le choix se porte sur le domaine de la Genestrie : après les travaux nécessaires, la colonie est inaugurée le en présence de Benoît Frachon (CGT), de François Blancho (maire socialiste de Saint-Nazaire), du maire de Nantes, ainsi que de Marcel Chatelain, maire du Gâvre. L'accueil débute le 1er août pour 90 enfants venus de Nantes.

Après l'été 1939, le domaine est réquisitionné par l'armée française, puis occupé par l'armée allemande de 1940 à 1944 ; de 1944 à 1946, elle sert de locaux à l'hôpital Bellier, replié de Nantes. En 1947, la CGT reçoit des indemnités pour les dégâts occasionnés pendant la guerre et la colonie est remise en service la même année. Une cérémonie de réouverture a lieu en présence d'Ambroise Croizat.

Héraldique

.svg.png.webp) |

Blasonnement :

D'hermine à la fasce d'azur chargée de trois fleurs de lys d'or.

Commentaires : L'hermine évoque le blasonnement d'hermine plain de la Bretagne, rappelant l'appartenance passée de la ville au duché de Bretagne : la forêt du Gâvre a toujours fait partie du domaine ducal, puis du domaine royal de France (d'où les fleurs de lys d'or). Blason (délibération municipale du ) enregistré le . |

Officiers et bénéficiaires de la châtellenie ou de la forêt

- Jean de la Bretesche devient officier de garde de la forêt en 1407.

- Janet Le Bel est le sénéchal du Gâvre en 1409.

- Tristan de la lande assure la capitainerie du Gâvre en 1409.

- Alain de la Motte remplace René Rouaud à la capitainerie du Gâvre.

- Jacques de Thaysen remplace Alain de la Motte à la capitainerie du Gâvre.

- Pierre de Marbré, Capitaine du Gâvre.

- Gilles de Rais, Maréchal de France, centre païen en Bretagne.

- Jean de Lespinay est le receveur du Gâvre de 1475 à 1489, puis devient Trésorier de la duchesse Anne de Bretagne et conseiller de deux rois de France jusqu'à sa mort en 1524

- En 1489 Anne de Bretagne cède le Gâvre à Louis de Lornay qui la rachète en 1492 après son mariage avec le roi de France Charles VIII. Elle donne l'usufruit de la forêt à Louis de Melon.

- En 1492 et 1500, enquêtes pour déterminer si la prétention de Jean de Rohan sur le Gâvre est justifiée. Jean de Rohan est débouté.

- En 1504 elle donne la forêt à son échanson, Thomas d'Estier.

- En 1515, François Ier, roi de France, confère la jouissance du Gâvre à Jean de Rohan.

- En 1517, le roi recouvre le Gâvre et le transmet à Odet de la Roque.

- En 1527, le roi vend la terre du Gâvre à Anne de Rohan. Il la rachète en 1540.

- En 1559, Jean Gourbil est nommé procureur.

- Henri III donne l'usufruit de la forêt à Paul Emile de Fiesque.

- Henri IV donne l'usufruit de la forêt à Antoine de Fiesque.

Famille des Rohan et forêt du Gâvre

Les Rohan s'installent à Blain par le mariage de Béatrix, fille d'Olivier de Clisson, avec Alain de Rohan. Les Rohan auront des prétentions sur la forêt, mais elles seront repoussées. À partir de 1648, ils bénéficient d'un droit de chasse qu'ils n'exercent pas réellement, en laissant l'usage aux familles de Coislin et de Bruc.

Grands noms de la chasse en forêt du Gâvre

Les grands équipages de chasse opérant en forêt du Gâvre au cours des XIXe et XXe siècles ont été détenus par[65] :

- Pierre Louis du Cambout de Coislin (Plessé, 1769-1837), vicomte de Carheil, 4e marquis de Coislin[Note 16], propriétaire du château de Carheil à Plessé. En 1815, il tente d'obtenir de Louis XVIII, dont il a été proche en exil, la cession de la forêt du Gâvre, mais doit se contenter du droit de chasse, qu'il exerce pendant la Restauration, puis délaisse après l'avènement de Louis-Philippe. La famille revend le château de Carheil en 1842 :

- la famille Potiron de Boisfleury (Guémené-Penfao), de façon permanente au cours des deux siècles ;

- le baron Clément Baillardel de Lareinty (mort en 1901), constructeur de la demeure de Chassenon, lieutenant de louveterie du Gâvre de 1850 à 1885 ;

- Louis Guillet de La Brosse (1822-1882), propriétaire du château du Plessis à Orvault ;

- Louis de La Haye-Jousselin (mort en 1901) ;

- François de La Rochefoucauld-Bayers (1840-1918), petit-fils de Louis de La Brosse, propriétaire du château de Fresnay à Plessé :

- Jean-Baptiste Étienne (mort en 1949), propriétaire du château de Briord à Port-Saint-Père.

Autres personnalités

- Gilles Retz, maréchal de France (1405-1440), fut étranglé et son corps livré aux flammes. L'évêque de Nantes ordonna à l'abbé des Carmes d'aller sur le lieu maudit des Quatre Voies dans la forêt du Gâvre et d'exorciser le pays. Les scènes cessèrent mais continuèrent dans la forêt de Lorge[66].

- Robert de Beauinanoir défit Pierre Tourneinine en 1480, accompagné de François II de Bretagne en forêt du Gâvre pour l'honneur de Jean de Beaumanoir mort assassiné. Robert toucha son adversaire, Pierre vaincu n'est ni trainé ni pendu, ce qui était l'usage[66].

- Olivier Morel de La Durantaye (1640-1716), militaire de la Nouvelle-France.

- Marie Bonaparte (1882-1962), propriétaire du château des Rohan à Blain à partir de 1917, fréquente la forêt du Gâvre dans les années 1920.

- Charles Perron[67] (né le à Plessé, mort le à Nantes). Après la mort de son père en 1901, il habite Le Gâvre avec sa mère (décédée en 1931) ; il passe le brevet à Blain, puis reçoit une formation à l'École des beaux-arts de Nantes (1909-1913), puis à celle de Paris (1913-1914[Note 17] et 1919-1921) ; il obtient le 2° Grand Prix de Rome en 1921 ; il est conservateur du Musée des Beaux-Arts de Nantes de 1936 à 1945 ; il réside régulièrement au Gâvre et y a un atelier à partir de 1938. La plus grande partie de ses œuvres se trouve dans des collections particulières ; quelques-unes sont présentes dans les musées de Nantes, Saint-Nazaire, Guérande et Rennes, ainsi qu'à Paris, Cambrai et Tourcoing.

- Maurice Chauvet (1918-2010), né au Gâvre, ancien du Commando Kieffer (les premiers soldats français à débarquer en Normandie)[68].

- Marie Julie Jahenny (1850-1941) naquit à Blain, puis la famille Jahenny s’installa à La Fraudais alors qu’elle n’avait encore que trois ou quatre ans. Enfant, elle était très pieuse, et aimait la prière et la Croix. C’était une paysanne illettrée que l'on surnommait avec simplicité « la Fraudais ». Elle est connue pour ses apparitions et stigmates. Elle faisait partie du Tiers-Ordre franciscain, en tant que laïque. Sa maison a été transformée en sanctuaire, qui porte son nom, à Blain où elle est enterrée dans le cimetière. De plus, de nombreux bretons la vénèrent comme une sainte. Son Procès en Béatification est en cours.

Une association : Le sanctuaire de Marie-Julie Jahenny présidée par le marquis de La Franquerie a été créée.

Le nom de Charles Perron a été donné à l'école publique du Gâvre.

Voir aussi

Bibliographie

- Francis Legouais : Histoire du Gâvre et de Blain, Éditions Marcel Buffe :

- tome 1 : Au pays des Namnètes Blain-Le Gâvre ;

- tome 2 : Des mâcles des Rohan au bonnet républicain ;

- tome 3 : Après les abeilles et les lys.

- Claude Pédron[Note 18] : Les Cavaliers du Gâvre, Nantes, R. et M. Vivant éditeurs, 1992. collection Reflets du passé.

- Philippe Jarnoux[Note 19] : Les privilèges d'une paroisse bretonne : Le Gâvre, XIIIe – XVIIIe siècles, Revue Histoire et société rurales, no 18, 2002, pages 159-185.

- Thierry Diquélou : Un demi-siècle d'histoire de la Genestrie, Nantes, Union fraternelle des métallurgistes 44, 1988, 84 pages (disponible au Centre d'histoire du travail de Nantes)[Note 20].

- Loire-Atlantique (collection Le Patrimoine des communes de France), Flohic éditions, Charenton-le-Pont, 1999 (Le Gâvre : tome 1, pages 151-157).

- La Loire-Atlantique des origines à nos jours, Éditions Bordessoules.

- La Loire-Atlantique, éditions Siloë.

- L'Insurrection de en Loire-Inférieure, Nantes, Association Nantes-histoire, 1993.

- Journal de la Bretagne, Paris, Larousse (collection Jacques Marseille).

Articles connexes

Liens externes

- Ressources relatives à la géographie :

- Ressource relative à plusieurs domaines :

- Ressource relative aux organisations :

- Site de la mairie

- Maison de la forêt - Musée Benoist

- Le Gâvre sur le site de l'Institut géographique national

- Localisation du Gâvre sur une carte de France et communes limitrophes

- Plan du Gâvre sur Mapquest

- Office du tourisme de la région de Blain

Notes et références

Notes

- L'amplitude thermique annuelle mesure la différence entre la température moyenne de juillet et celle de janvier. Cette variable est généralement reconnue comme critère de discrimination entre climats océaniques et continentaux.

- Une précipitation, en météorologie, est un ensemble organisé de particules d'eau liquide ou solide tombant en chute libre au sein de l'atmosphère. La quantité de précipitation atteignant une portion de surface terrestre donnée en un intervalle de temps donné est évaluée par la hauteur de précipitation, que mesurent les pluviomètres[4].

- La distance est calculée à vol d'oiseau entre la station météorologique proprement dite et le chef-lieu de commune.

- Selon le zonage des communes rurales et urbaines publié en novembre 2020, en application de la nouvelle définition de la ruralité validée le en comité interministériel des ruralités.

- La notion d'aire d'attraction des villes a remplacé en octobre 2020 l'ancienne notion d'aire urbaine, pour permettre des comparaisons cohérentes avec les autres pays de l'Union européenne.

- Aussi orthographié Curun

- Abbaye cistercienne créée au XIIe siècle près de Savenay sur le territoire actuel de la Chapelle-Launay

- ou Magdeleine ou Magdelaine

- arrière-petit-fils de Louis VI le Gros, devenu duc par son mariage avec Alix de Bretagne

- Le chef de la Garde nationale de Guémené est Mathurin Prinsmil, patron d'une entreprise de bâtiment

- Réélu en 2008.

- Réélu en 2020

- Population municipale légale en vigueur au 1er janvier 2023, millésimée 2020, définie dans les limites territoriales en vigueur au 1er janvier 2022, date de référence statistique : 1er janvier 2020.

- Ce nom pourrait être un indice de l'ancienneté de la route secondaire qui mène du Gâvre vers Pont-Veix par les Rotys.

- réunifiée depuis la fin de 1935

- Marquisat recréé en 1734; la seigneurie et le château de Coislin sont situés à Campbon ; ce marquisat succède à un précédent établi en 1632, transformé en duché en 1663, éteint en 1732.

- Pendant la guerre, non mobilisé pour raison de santé, il occupe un poste de professeur à Nantes.

- Cet ouvrage est un survol de l'histoire de la forêt ; nombreuses informations, particulièrement sur la chasse à courre du XVIe au XXe siècle.

- Philippe Jarnoux enseignait alors à l'Université de Bretagne occidentale

- Thierry Diquélou est président de l'UFM44 à partir de sa création en 1987. Il n'est donc pas historien, mais il utilise manifestement les actes de ventes successifs depuis 1880 et des documents syndicaux divers.

Références

- Daniel Joly, Thierry Brossard, Hervé Cardot, Jean Cavailhes, Mohamed Hilal et Pierre Wavresky, « Les types de climats en France, une construction spatiale », Cybergéo, revue européenne de géographie - European Journal of Geography, no 501, (DOI https://doi.org/10.4000/cybergeo.23155, lire en ligne, consulté le )

- « Le climat en France métropolitaine », sur http://www.meteofrance.fr/, (consulté le )

- « Définition d’une normale climatologique », sur http://www.meteofrance.fr/ (consulté le )

- Glossaire – Précipitation, Météo-France

- « Le climat de la France au XXIe siècle - Volume 4 - Scénarios régionalisés : édition 2014 pour la métropole et les régions d’outre-mer », sur https://www.ecologie.gouv.fr/ (consulté le ).

- [PDF]« Observatoire régional sur l'agriculture et le changement climatique (Oracle) - Pays de la Loire », sur pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr, (consulté le )

- « Station Météo-France Blain - métadonnées », sur donneespubliques.meteofrance.fr (consulté le )

- « Orthodromie entre Le Gâvre et Blain », sur fr.distance.to (consulté le ).

- « Station Météo-France Blain - fiche climatologique - statistiques 1981-2010 et records », sur donneespubliques.meteofrance.fr (consulté le ).

- « Orthodromie entre Le Gâvre et Montoir-de-Bretagne », sur fr.distance.to (consulté le ).

- « Station météorologique de Saint-Nazaire-Montoir - Normales pour la période 1971-2000 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le )

- « Station météorologique de Saint-Nazaire-Montoir - Normales pour la période 1981-2010 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le )

- « Station météorologique de Saint-Nazaire-Montoir - Normales pour la période 1991-2020 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le )

- « Typologie urbain / rural », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Commune rurale - définition », sur le site de l’Insee (consulté le ).

- « Comprendre la grille de densité », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Base des aires d'attraction des villes 2020. », sur insee.fr, (consulté le ).

- Marie-Pierre de Bellefon, Pascal Eusebio, Jocelyn Forest, Olivier Pégaz-Blanc et Raymond Warnod (Insee), « En France, neuf personnes sur dix vivent dans l’aire d’attraction d’une ville », sur insee.fr, (consulté le ).

- « Données statistiques sur les communes de métropole commune : répartition des superficies en 44 postes d'occupation des sols (métropole) », sur Corine Land Cover, (consulté le ).

- « Patrimoine », sur amis foret gavre (consulté le )

- « "Comme si on mettait un arbre dans un four": la sécheresse a fait des dégâts en forêt du Gâvre », sur ici, par France Bleu et France 3, (consulté le )

- « En forêt du Gâvre, la faune s'expose au regard de tous... », sur Office national des forêts, (consulté le ).

- ouest france, « À la découverte des amphibiens de la forêt du Gavre »

- « Loire-Atlantique : les animaux de la forêt du Gâvre en photos géantes le long du parcours sportif », sur actu.fr (consulté le )

- « Sortie guidée pour écouter et observer l'Engoulevent d'Europe dans la forêt domaniale du Gâvre », sur Ornithomedia.com (consulté le )

- « La forêt du Gâvre, un site d'intérêt national pour les chauves-souris », sur Office national des forêts, (consulté le )

- « Pourquoi y a-t-il autant de chauves-souris dans la forêt du Gâvre ? », sur www.20minutes.fr, (consulté le )

- « Forêt du Gâvre : site d'intérêt national pour les chauves-souris », sur PEFC Auvergne Rhône-Alpes (consulté le )

- « Préservation de l'habitat des chiroptères en forêt du Gâvre », sur Agir pour la Forêt, (consulté le )

- ouest france, « Chasse aux papillons et libellules à la maison de la forêt »

- Christian Perrein, Jean-Alain Guilloton, « Lépidoptères rhopalocères en forêt

domaniale du Gâvre », Revue scientifique encadré de l’Office national des Forêts, (lire en ligne

)

) - ouest france, « Le Gâvre. À la découverte de papillons et d’engoulevents, demain »

- « les Carabes (Carabus) de France; toutes les espèces ! », sur www.insectes-net.fr (consulté le )

- « AER - Carabus auratus à rechercher en mai ! », sur www.aer-nantes.fr (consulté le )

- « Le Gâvre. Un rucher communal bientôt installé », sur nantes.maville.com (consulté le )

- Ouest France, « Le Gâvre. Des habitants volontaires s’occuperont du rucher communal »

- « Rucher communal - Commune du Gâvre », sur legavre.fr (consulté le )

- Legay Benjamin, « La cueillette des champignons en forêt domaniale du Gâvre. », thèse en pharmacie, (lire en ligne [PDF])

- « La forêt du Gâvre garde le souvenir des ducs de Bretagne », sur Le Telegramme, (consulté le )

- « Champignons : où aller faire sa cueillette en Loire-Atlantique et en Vendée ? », sur ici, par France Bleu et France 3, (consulté le )

- Henri Quilgars, Dictionnaire topogaphique du département de Loire-Inférieure, Librairie Durance, Nantes 1906

- Hervé TREMBLAY, Noms de lieux et itinéraires anciens en Loire-Atlantique, de Nantes à la Vilaine et au Brivet , Imprimerie Goubault, Nantes 1996

- Office Public de la Langue Bretonne, « Kerofis ».

- Régis AUFFRAY, Le Petit Matao, Rennes, Rue des Scribes, , 1000 p. (ISBN 2-906064-64-5), p. 727

- Chubri, « ChubEndret »

- Selon Le Patrimoine..., page 151

- Rieux, dans l'Antiquité Duretie était le point de franchissement de la Vilaine, à quelques kilomètres en aval de Redon. Cf. la carte des voies romaines d'Armorique dans : Jean Delumeau, Histoire de la Bretagne, Privat, 2000, page 94.

- Si on identifie la voie romaine avec la D42. On constate que cette route constitue la plupart du temps la limite communale est, sauf un décrochement à l'est depuis l'Anglechais jusqu'au-delà du bourg et du cimetière. Cf. cartes IGN Blain et Nozay

- Cf. Les Cavaliers du Gâvre, pages 37-38, pour ce paragraphe et le suivant.

- Une bombe larguée lors de ce bombardement et non explosée a été neutralisée le (cf. Ouest-France, et )

- Les n° 21 et 23, rue de l'Église étaient alors des logements de fonction des instituteurs de l'école.

- Registre des naissances de 1848, AD 44, en ligne. Dans ce registre, le maire ne porte que sa signature.

- Registre des naissances de 1858, AD 44, en ligne.

- Registre des naissances de 1868, AD 44, en ligne.

- Registre des naissances de 1878, AD 44, en ligne.

- « Commune du Gâvre (44062) », Insee (consulté le ).

- « La grille communale de densité », Insee (consulté le ), données récupérées dans un fichier téléchargeable sous format Excel.

- L'organisation du recensement, sur insee.fr.

- Calendrier départemental des recensements, sur insee.fr.

- Des villages de Cassini aux communes d'aujourd'hui sur le site de l'École des hautes études en sciences sociales.

- Fiches Insee - Populations légales de la commune pour les années 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020.

- Insee, « Évolution et structure de la population en 2018 - Commune du Gâvre (44062) », (consulté le ).

- Insee, « Évolution et structure de la population en 2018 - Département de la Loire-Atlantique (44) », (consulté le ).

- Source des paragraphes ci-dessous : Thierry Diquélou, cf. bibliographie

- Cf. Les Cavaliers du Gâvre

- La France littéraire, artistique, scientifique, vol. 5, , 731-735 p. (lire en ligne).

- Françoise Michaud-Baranger, Charles Perron 1893-1958, Musées départementaux de la Loire-Atlantique, 1988 (brochure de l'exposition Charles Perron, décembre 1988-février 1989, Hôtel du département).

- http://www.agencebretagnepresse.com/fetch.php?id=18395 Agence Bretagne Presse].