Lauzerte

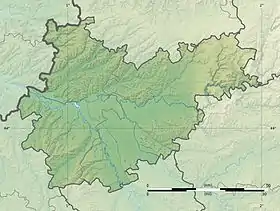

Lauzerte (en occitan Lausèrta) est une commune française située dans le nord-ouest du département de Tarn-et-Garonne, en région Occitanie. Sur le plan historique et culturel, la commune est dans le Quercy Blanc, correspondant à la partie méridionale du Quercy, devant son nom à ses calcaires lacustres du Tertiaire.

| Lauzerte | |||||

Vue générale de Lauzerte. | |||||

.svg.png.webp) Blason |

|||||

| Administration | |||||

|---|---|---|---|---|---|

| Pays | |||||

| Région | Occitanie | ||||

| Département | Tarn-et-Garonne | ||||

| Arrondissement | Castelsarrasin | ||||

| Intercommunalité | Communauté de communes du Pays de Serres en Quercy (siège) |

||||

| Maire Mandat |

François-Thierry Le Moing 2020-2026 |

||||

| Code postal | 82110 | ||||

| Code commune | 82094 | ||||

| Démographie | |||||

| Gentilé | Lauzertins, Lauzertines | ||||

| Population municipale |

1 453 hab. (2020 |

||||

| Densité | 33 hab./km2 | ||||

| Géographie | |||||

| Coordonnées | 44° 15′ 24″ nord, 1° 08′ 18″ est | ||||

| Altitude | Min. 98 m Max. 270 m |

||||

| Superficie | 44,56 km2 | ||||

| Type | Commune rurale | ||||

| Aire d'attraction | Commune hors attraction des villes | ||||

| Élections | |||||

| Départementales | Canton du Pays de Serres Sud-Quercy | ||||

| Législatives | Deuxième circonscription | ||||

| Localisation | |||||

| Géolocalisation sur la carte : France

Géolocalisation sur la carte : France

Géolocalisation sur la carte : Tarn-et-Garonne

Géolocalisation sur la carte : Occitanie

| |||||

| Liens | |||||

| Site web | Site officiel | ||||

Exposée à un climat océanique altéré, elle est drainée par la Barguelonne, la Séoune, la Petite Barguelonne, le Lendou et par divers autres petits cours d'eau. La commune possède un patrimoine naturel remarquable composé de huit zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique.

Lauzerte est une commune rurale qui compte 1 453 habitants en 2020, après avoir connu un pic de population de 3 685 habitants en 1831. Ses habitants sont appelés les Lauzertins ou Lauzertines.

Géographie

Localisation

Lauzerte est située dans le Quercy et plus précisément dans le Quercy Blanc, sur l'ancienne route nationale 653.

De son sommet, Lauzerte surveille depuis le XIIe siècle la route Cahors-Moissac et les rivières Barguelonnette et Lendou.

Lauzerte est une bastide classée Plus Beaux Villages de France.

Communes limitrophes

Les communes limitrophes sont Belvèze, Bouloc-en-Quercy, Cazes-Mondenard, Montagudet, Montaigu-de-Quercy, Saint-Amans-de-Pellagal, Sainte-Juliette, Touffailles et Tréjouls.

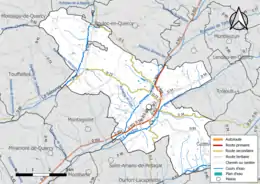

Hydrographie

La commune est dans le bassin versant de la Garonne, au sein du bassin hydrographique Adour-Garonne[2]. Elle est drainée par la Barguelonne, la Séoune, la Petite Barguelonne, le Lendou, un bras de la Petite Barguelonne, un bras de la Petite Barguelonne, un bras de la Séoune, un bras de la Séoune, un bras du Lendou, un bras du Lendou, un bras du Lendou, le ruisseau de Giret, le ruisseau de Pech Sec, le ruisseau des Milloques et par divers petits cours d'eau, constituant un réseau hydrographique de 54 km de longueur totale[3] - [Carte 1].

La Barguelonne, d'une longueur totale de 61,1 km, prend sa source dans la commune de Lhospitalet et s'écoule du nord-est au sud-ouest. Elle traverse la commune et se jette dans le canal de Golfech à Lamagistère, après avoir traversé 24 communes[4].

La Séoune, d'une longueur totale de 64,9 km, prend sa source dans la commune de Sauzet et s'écoule du nord-est au sud-ouest. Elle traverse la commune et se jette dans la Garonne à Sauveterre-Saint-Denis, après avoir traversé 24 communes[5].

La Petite Barguelonne, d'une longueur totale de 35,1 km, prend sa source dans la commune de Villesèque et s'écoule du nord-est au sud-ouest. Elle traverse la commune et se jette dans la Barguelonne à Montesquieu, après avoir traversé 11 communes[6].

Le Lendou, d'une longueur totale de 30,5 km, prend sa source dans la commune de Lhospitalet et s'écoule du nord-est au sud-ouest. Il traverse la commune et se jette dans la Petite Barguelonne à Saint-Amans-de-Pellagal, après avoir traversé 9 communes[7].

Climat

Le climat qui caractérise la commune est qualifié, en 2010, de « climat du Bassin du Sud-Ouest », selon la typologie des climats de la France qui compte alors huit grands types de climats en métropole[8]. En 2020, la commune ressort du type « climat océanique altéré » dans la classification établie par Météo-France, qui ne compte désormais, en première approche, que cinq grands types de climats en métropole. Il s’agit d’une zone de transition entre le climat océanique et les climats de montagne et semi-continental. Les écarts de température entre hiver et été augmentent avec l'éloignement de la mer. La pluviométrie est plus faible qu'en bord de mer, sauf aux abords des reliefs[9].

Les paramètres climatiques qui ont permis d’établir la typologie de 2010 comportent six variables pour les températures et huit pour les précipitations, dont les valeurs correspondent à la normale 1971-2000[Note 1]. Les sept principales variables caractérisant la commune sont présentées dans l'encadré ci-après.

|

Avec le changement climatique, ces variables ont évolué. Une étude réalisée en 2014 par la Direction générale de l'Énergie et du Climat[12] complétée par des études régionales[13] prévoit en effet que la température moyenne devrait croître et la pluviométrie moyenne baisser, avec toutefois de fortes variations régionales. Ces changements peuvent être constatés sur la station météorologique de Météo-France la plus proche, « Durfort », sur la commune de Durfort-Lacapelette, mise en service en 1993[14] et qui se trouve à 8 km à vol d'oiseau[15] - [Note 4], où la température moyenne annuelle est de 13,8 °C et la hauteur de précipitations de 765,6 mm pour la période 1981-2010[16]. Sur la station météorologique historique la plus proche, « Montauban », sur la commune de Montauban, mise en service en 1885 et à 32 km[17], la température moyenne annuelle évolue de 13,6 °C pour 1981-2010[18] à 14 °C pour 1991-2020[19].

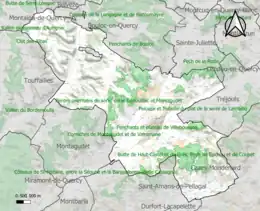

Milieux naturels et biodiversité

L’inventaire des zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) a pour objectif de réaliser une couverture des zones les plus intéressantes sur le plan écologique, essentiellement dans la perspective d’améliorer la connaissance du patrimoine naturel national et de fournir aux différents décideurs un outil d’aide à la prise en compte de l’environnement dans l’aménagement du territoire. Huit ZNIEFF de type 1[Note 5] sont recensées sur la commune[20] :

- la « butte de Haut-Castel et du Grés, pech de Cachou et de Coupet » (366 ha), couvrant 3 communes du département[21] ;

- le « Clot des Albas » (49 ha), couvrant 3 communes du département[22] ;

- les « corniches de Montagudet et de Valromane » (291 ha), couvrant 3 communes du département[23].

- les « coteaux de la Longagne et de Bistournayre » (493 ha), couvrant 5 communes dont deux dans le Lot et trois dans le Tarn-et-Garonne[24].

- le « pech de la Rode » (276 ha), couvrant 4 communes dont une dans le Lot et trois dans le Tarn-et-Garonne[25].

- les « Penchants de Bouloc » (323 ha), couvrant 3 communes du département[26].

- les « Penchants et plateau de Villebourgon » (34 ha), couvrant 2 communes du département[27].

- les « pentes orientales de serre entre Genouillac et Montagudet » (153 ha), couvrant 2 communes du département[28] ;

Urbanisme

Typologie

Lauzerte est une commune rurale, car elle fait partie des communes peu ou très peu denses, au sens de la grille communale de densité de l'Insee[Note 6] - [29] - [I 1] - [30]. La commune est en outre hors attraction des villes[I 2] - [I 3].

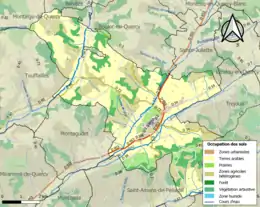

Occupation des sols

L'occupation des sols de la commune, telle qu'elle ressort de la base de données européenne d’occupation biophysique des sols Corine Land Cover (CLC), est marquée par l'importance des territoires agricoles (84,8 % en 2018), une proportion sensiblement équivalente à celle de 1990 (84,2 %). La répartition détaillée en 2018 est la suivante : terres arables (54,2 %), zones agricoles hétérogènes (22,7 %), forêts (13,8 %), prairies (6,5 %), zones urbanisées (1,4 %), cultures permanentes (1,4 %)[31].

L'IGN met par ailleurs à disposition un outil en ligne permettant de comparer l’évolution dans le temps de l’occupation des sols de la commune (ou de territoires à des échelles différentes). Plusieurs époques sont accessibles sous forme de cartes ou photos aériennes : la carte de Cassini (XVIIIe siècle), la carte d'état-major (1820-1866) et la période actuelle (1950 à aujourd'hui)[Carte 2].

Risques majeurs

Le territoire de la commune de Lauzerte est vulnérable à différents aléas naturels : météorologiques (tempête, orage, neige, grand froid, canicule ou sécheresse), inondations, mouvements de terrains et séisme (sismicité très faible). Il est également exposé à un risque technologique, le transport de matières dangereuses[32]. Un site publié par le BRGM permet d'évaluer simplement et rapidement les risques d'un bien localisé soit par son adresse soit par le numéro de sa parcelle[33].

Risques naturels

Certaines parties du territoire communal sont susceptibles d’être affectées par le risque d’inondation par débordement de cours d'eau, notamment la Barguelonne, la Séoune, la Petite Barguelonne et le Lendou. La cartographie des zones inondables en ex-Midi-Pyrénées réalisée dans le cadre du XIe Contrat de plan État-région, visant à informer les citoyens et les décideurs sur le risque d’inondation, est accessible sur le site de la DREAL Occitanie[34]. La commune a été reconnue en état de catastrophe naturelle au titre des dommages causés par les inondations et coulées de boue survenues en 1982, 1996, 1999, 2007 et 2008[35] - [32].

Lauzerte est exposée au risque de feu de forêt. Le département de Tarn-et-Garonne présentant toutefois globalement un niveau d’aléa moyen à faible très localisé, aucun Plan départemental de protection des forêts contre les risques d’incendie de forêt (PFCIF) n'a été élaboré. Le débroussaillement aux abords des maisons constitue l’une des meilleures protections pour les particuliers contre le feu[Note 7] - [36].

Les mouvements de terrains susceptibles de se produire sur la commune sont des tassements différentiels[37].

Le retrait-gonflement des sols argileux est susceptible d'engendrer des dommages importants aux bâtiments en cas d’alternance de périodes de sécheresse et de pluie. 85,5 % de la superficie communale est en aléa moyen ou fort (92 % au niveau départemental et 48,5 % au niveau national). Sur les 921 bâtiments dénombrés sur la commune en 2019, 863 sont en en aléa moyen ou fort, soit 94 %, à comparer aux 96 % au niveau départemental et 54 % au niveau national. Une cartographie de l'exposition du territoire national au retrait gonflement des sols argileux est disponible sur le site du BRGM[38] - [Carte 3].

Par ailleurs, afin de mieux appréhender le risque d’affaissement de terrain, l'inventaire national des cavités souterraines permet de localiser celles situées sur la commune[39].

Concernant les mouvements de terrains, la commune a été reconnue en état de catastrophe naturelle au titre des dommages causés par la sécheresse en 1989, 2002, 2003, 2005, 2006, 2009, 2011, 2012 et 2017, par des mouvements de terrain en 1999 et par des glissements de terrain en 1994[32].

Risques technologiques

Le risque de transport de matières dangereuses sur la commune est lié à sa traversée par des infrastructures routières ou ferroviaires importantes ou la présence d'une canalisation de transport d'hydrocarbures. Un accident se produisant sur de telles infrastructures est susceptible d’avoir des effets graves sur les biens, les personnes ou l'environnement, selon la nature du matériau transporté. Des dispositions d’urbanisme peuvent être préconisées en conséquence[40].

Toponymie

.jpg.webp)

Son nom est issu d'un des noms occitans du sainfoin, la lauserta[41]. Une légende locale veut que le nom dérive du lézard, qui figure sur les armoiries de la ville[42], mais c'est une fausse interprétation : il symbolise l’oisiveté des sénéchaux au XVIIe siècle.

Histoire

Raymond VI de Toulouse, qui y possédait déjà un château, fonde à Lauzerte une bastide, en lui concédant des coutumes.

La ville connaît par la suite la guerre de Cent Ans et les guerres de religion : aussi fallut-il reconstruire ses églises. Lors des guerres de religion, Symphorien de Durfort, sire de Duras, du parti huguenot prend la ville grâce à une percée dans les murailles de la ville, à l'emplacement de l'actuelle rue de la Brèche. La totalité des 597 habitants, hommes, femmes et enfants, est tuée sur l'ordre de Duras[43].

Dans la maison des marchands, rue de la Gendarmerie, les boutiques occupaient le rez-de-chaussée, vendant à la clientèle les draps de lin du Quercy avec les épices venues des Indes, le blé ou le vin de Cahors. Ces commerçants s'adonnaient à l'usure, prêtant aux Anglais le paiement des rançons des prisonniers. Dans la même rue, les avancées de la maison à colombages rappellent que cette manière de construire économisait sur l'impôt.

Politique et administration

Liste des maires

Instances administratives

Lauzerte possède un centre de secours, une gendarmerie, une poste, une maison de retraite, un office de tourisme.

Population et société

Démographie

L'évolution du nombre d'habitants est connue à travers les recensements de la population effectués dans la commune depuis 1793. Pour les communes de moins de 10 000 habitants, une enquête de recensement portant sur toute la population est réalisée tous les cinq ans, les populations légales des années intermédiaires étant quant à elles estimées par interpolation ou extrapolation[44]. Pour la commune, le premier recensement exhaustif entrant dans le cadre du nouveau dispositif a été réalisé en 2008[45].

En 2020, la commune comptait 1 453 habitants[Note 8], en diminution de 1,96 % par rapport à 2014 (Tarn-et-Garonne : +3,86 %, France hors Mayotte : +1,9 %).

Enseignement

Lauzerte possède une école maternelle et primaire ainsi qu'un collège.

Économie

Revenus

En 2018, la commune compte 640 ménages fiscaux[Note 9], regroupant 1 323 personnes. La médiane du revenu disponible par unité de consommation est de 18 750 €[I 4] (20 140 € dans le département[I 5]).

Emploi

| 2008 | 2013 | 2018 | |

|---|---|---|---|

| Commune[I 6] | 6,8 % | 13,1 % | 12,9 % |

| Département[I 7] | 8,4 % | 10,2 % | 10,3 % |

| France entière[I 8] | 8,3 % | 10 % | 10 % |

En 2018, la population âgée de 15 à 64 ans s'élève à 774 personnes, parmi lesquelles on compte 77,6 % d'actifs (64,7 % ayant un emploi et 12,9 % de chômeurs) et 22,4 % d'inactifs[Note 10] - [I 6]. En 2018, le taux de chômage communal (au sens du recensement) des 15-64 ans est supérieur à celui du département et de la France, alors qu'en 2008 la situation était inverse.

La commune est hors attraction des villes[Carte 4] - [I 9]. Elle compte 644 emplois en 2018, contre 629 en 2013 et 612 en 2008. Le nombre d'actifs ayant un emploi résidant dans la commune est de 518, soit un indicateur de concentration d'emploi de 124,3 % et un taux d'activité parmi les 15 ans ou plus de 49 %[I 10].

Sur ces 518 actifs de 15 ans ou plus ayant un emploi, 291 travaillent dans la commune, soit 56 % des habitants[I 11]. Pour se rendre au travail, 82 % des habitants utilisent un véhicule personnel ou de fonction à quatre roues, 0,2 % les transports en commun, 7,8 % s'y rendent en deux-roues, à vélo ou à pied et 10 % n'ont pas besoin de transport (travail au domicile)[I 12].

Secteurs d'activités

178 établissements[Note 11] sont implantés à Lauzerte au . Le tableau ci-dessous en détaille le nombre par secteur d'activité et compare les ratios avec ceux du département[Note 12] - [I 13].

| Secteur d'activité | Commune | Département | |

|---|---|---|---|

| Nombre | % | % | |

| Ensemble | 178 | 100 % | (100 %) |

| Industrie manufacturière, industries extractives et autres | 15 | 8,4 % | (9,6 %) |

| Construction | 25 | 14 % | (14,9 %) |

| Commerce de gros et de détail, transports, hébergement et restauration | 53 | 29,8 % | (29,7 %) |

| Information et communication | 3 | 1,7 % | (1,9 %) |

| Activités financières et d'assurance | 6 | 3,4 % | (3,4 %) |

| Activités immobilières | 9 | 5,1 % | (3,3 %) |

| Activités spécialisées, scientifiques et techniques et activités de services administratifs et de soutien | 22 | 12,4 % | (14,1 %) |

| Administration publique, enseignement, santé humaine et action sociale | 30 | 16,9 % | (13,6 %) |

| Autres activités de services | 15 | 8,4 % | (9,3 %) |

Le secteur du commerce de gros et de détail, des transports, de l'hébergement et de la restauration est prépondérant sur la commune puisqu'il représente 29,8 % du nombre total d'établissements de la commune (53 sur les 178 entreprises implantées à Lauzerte), contre 29,7 % au niveau départemental[I 14].

Entreprises et commerces

Les cinq entreprises ayant leur siège social sur le territoire communal qui génèrent le plus de chiffre d'affaires en 2020 sont[48] :

- Lakshmi, hypermarchés (13 220 k€)

- BH Materiaux, commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction (3 163 k€)

- Ambulances Taxis Lorette, ambulances (643 k€)

- Auto Ecole Caroline, enseignement de la conduite (278 k€)

- Financiere Pardo, fonds de placement et entités financières similaires (180 k€)

Agriculture

La commune est dans le « Bas-Quercy de Montpezat », une petite région agricole couvrant une bande nord du département de Tarn-et-Garonne[49]. En 2020, l'orientation technico-économique de l'agriculture[Note 13] sur la commune est la polyculture et/ou le polyélevage[Carte 5].

Le nombre d'exploitations agricoles en activité et ayant leur siège dans la commune est passé de 123 lors du recensement agricole de 1988[Note 15] à 91 en 2000 puis à 65 en 2010[51] et enfin à 63 en 2020[Carte 6], soit une baisse de 49 % en 32 ans. Le même mouvement est observé à l'échelle du département qui a perdu pendant cette période 57 % de ses exploitations[52] - [Carte 7]. La surface agricole utilisée sur la commune a quant à elle augmenté, passant de 2 698 ha en 1988 à 2 950 ha en 2020[Carte 8]. Parallèlement la surface agricole utilisée moyenne par exploitation a augmenté, passant de 22 à 47 ha[51].

Culture locale et patrimoine

Lieux et monuments

- La ville est perchée sur son promontoire, ouvrant ses fenêtres sur un panorama généreusement offert depuis la Barbacane ou la promenade de l'Éveillé.

- On peut y voir, dans la vieille ville, des maisons du XIIIe siècle, à façades de bois et fenêtres géminées, d'autres de la Renaissance à fenêtres à meneaux, d'autres encore formant rempart ; colombages et pierres blanches, et des rues descendantes bordées d'histoire.

Vue sur la colline lauzertine depuis le Domaine du Chartron

Vue sur la colline lauzertine depuis le Domaine du Chartron - Un chemin de ronde incliné mène à la place des Cornières aux couverts marchands ; des esplanades plus récentes offrent leur panorama.

- Église Saint-Amans de Lespinasse[53].

- Église Saint-Didier de Cadamas[53].

- Église Saint-Fort de Saint-Fort[53].

- Église Saint-Jean de Salles[53]. L'édifice est référencé dans la base Mérimée et à l'Inventaire général Région Occitanie[54]. Plusieurs objets sont référencés dans la base Palissy[54].

- Chapelle de la maison de retraite de Lauzerte.

- Chapelle Saint-Mathurin de Lauzerte.

- Église du couvent des Clarisses de Lauzerte.

- Église Saint-Martin de Carcès[53]. L'édifice est référencé dans la base Mérimée et à l'Inventaire général Région Occitanie[55]. Une cloche est référencée dans la base Palissy[55].

- Église Saint-Pierre-ès-Liens de Moncessou[53].

- Église Saint-Symphorien de Lauzerte[53]. L'édifice est référencé dans la base Mérimée et à l'Inventaire général Région Occitanie[56].

- Église Saint-Sernin-du-Bosc de Lauzerte[53]. L'édifice a été classé au titre des monuments historiques en 1995[57].

- La chapelle de l'hospice.

Reconstruite vers 1830, elle accueillait pèlerins et mendiants sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle.

Église des Carmes de Lauzerte

Église des Carmes de Lauzerte Intérieur de l'église des Carmes de Lauzerte

Intérieur de l'église des Carmes de Lauzerte Église Saint-Sernin-du-Bosc de Lauzerte

Église Saint-Sernin-du-Bosc de Lauzerte Intérieur de l'église Saint-Sernin-du-Bosc de Lauzerte

Intérieur de l'église Saint-Sernin-du-Bosc de Lauzerte Église du couvent des Clarisses de Lauzerte

Église du couvent des Clarisses de Lauzerte

- L'église des Carmes

Les façades et toitures ont été inscrits au titre des monuments historiques en 1974[58]. La chaire est référencé dans la base Palissy[58].

À la sortie du faubourg d'Auriac, elle garde le nom de l'ordre religieux du Carmel qui fonda ici un couvent au XIVe siècle. Elle a un chevet plat et une nef unique, reconstruite en 1673.

On y voit la Notre-Dame du Mont Carmel remettre le scapulaire à saint Simon Stock et à sainte Thérèse d'Ávila ; et dans les niches latérales, le prophète Élie et saint Jean de la Croix. Elle possède un retable.

- L'église Saint-Barthélemy[53]

L'édifice a été inscrit au titre des monuments historiques en 1976[59]. Plusieurs objets sont référencés dans la base Palissy[59].

Dans la ville haute, elle possède un clocher carré très sobre.

Elle présente deux façades des XIVe et XIXe siècles. Elle a été agrandie et voûtée d'ogives de 1591 à 1654 : abside à cinq pans, large nef unique à trois travées flanquée de six chapelles, clocher rectangulaire. À l'intérieur, le Christ en cuir est l’œuvre d'un prisonnier en échange de sa libération.

Elle possède un retable en bois doré consacré à la Vierge, véritable chef-d'œuvre de l'art baroque.

- Le monastère des capucins

Monastère de moines mendiants, fondé au XIIe siècle, il fut occupé par des capucins jusqu'en 1789. S'étant fait chasser du monastère par les révolutionnaires français, ces derniers se dispersèrent à travers la France.

Une légende relate que, depuis cette date, le père Calixte, revient tous les soirs de Noël au douzième coup de minuit. Ayant entendu parler de cette tradition de revenant, l'entrepreneur ayant réalisé la restauration du monastère, désireux de vérifier si elle était fondée, vint se poster dans la cellule du père Calixte le peu avant minuit, accompagné de sa fille. Installés en silence dans une obscurité complète, ils virent apparaître juste après minuit, non pas le moine dans sa robe de bure, mais une lumière douce sur l'âtre de la cheminée, de la forme et de la dimension d'une assiette, éclairant l'ensemble de la pièce. Le phénomène ne dura que quelques secondes puis se reproduisit quelques instants plus tard avant de disparaître définitivement[60].

Le monastère a reçu le trophée de La Tour D'or en 1980, pour la restauration de ce lieu.

- Météorologie

Le village de Lauzerte comprend une des cinq stations Météo-France du département. Elle relève la température, la pluie, le vent ainsi que tout autre paramètre météorologique. Son exposition, très sujette au vent, lui a permis de relever une rafale supérieure à 100 km/h le , à la suite d'un violent orage remontant du département du Gers.

Lauzerte perchée sur son promontoire.

Vieilles maison .

L'église St-Barthélémy.

La place des cornières.

Fontaine et abreuvoir à la sortie de Lauzerte sur le Chemin de Compostelle.

Pigeonnier à la sortie de Lauzerte.

La chapelle Saint-Sernin non loin de Lauzerte.

Le pèlerinage de Compostelle

La commune est située sur la via Podiensis et via Arvernha du pèlerinage de Saint-Jacques-de-Compostelle. La chapelle Saint-Sernin du Bosc date du XIe siècle.

On vient de Montcuq, la prochaine commune est Moissac, et son abbaye Saint-Pierre.

Personnalités liées à la commune

- Étienne Baron : homme politique français.

- Pierre-Paul Cavaillé : peintre.

- André Étienne Justin Pascal Joseph François d'Audebert de Férussac : naturaliste et homme politique.

- Pierre Louis Jérôme Gustave de Combarieu : militaire et homme politique.

- Léonce d'Escayrac-Lauture : conseiller général de Lauzerte, député de Tarn-et-Garonne et pair de France.

- Arnaud Gouges-Cartou : député de la sénéchaussée de Lauzerte aux États généraux, auteur d'un projet de déclaration des droits de l'homme.

- Paul Lacombe : historien.

- Paul Leygue : ancien maire de Lauzerte et ancien président du conseil général de Tarn-et-Garonne (1945-1952).

- Hugues-Guillaume-Bernard-Joseph Monmayou : homme politique.

- Jean-Baptiste Rey : compositeur et chef d'orchestre.

- Louis-Charles-Joseph Rey : violoncelliste.

- Famille de Durfort.

Héraldique

.svg.png.webp) |

Blason | Parti: au 1er de gueules à la croix tréflée d'argent; au 2e de gueules au château à trois tours couvertes en dôme d'argent, croisées et maçonnées de sable, jointes ensemble par un entre-mur d'argent, le tout sur une terrasse d'argent chargée d'un lézard de sinople; le tout sommé d'un chef d'azur chargé de trois fleurs de lis d'or[61]. |

|---|---|---|

| Détails | Armorial général de France, dressé en vertu de l'édit de 1696 par Charles d'Hozier. Le statut officiel du blason reste à déterminer. |

Pour approfondir

Articles connexes

Liens externes

- Site de la mairie

- www.ign.fr Lauzerte sur le site de l'Institut géographique national (en cache)

Notes et références

Notes et cartes

- Notes

- Les normales servent à représenter le climat. Elles sont calculées sur 30 ans et mises à jour toutes les décennies. Après les normales 1971-2000, les normales pour la période 1981-2010 ont été définies et, depuis 2021, ce sont les normales 1991-2020 qui font référence en Europe et dans le monde[10].

- L'amplitude thermique annuelle mesure la différence entre la température moyenne de juillet et celle de janvier. Cette variable est généralement reconnue comme critère de discrimination entre climats océaniques et continentaux.

- Une précipitation, en météorologie, est un ensemble organisé de particules d'eau liquide ou solide tombant en chute libre au sein de l'atmosphère. La quantité de précipitation atteignant une portion de surface terrestre donnée en un intervalle de temps donné est évaluée par la hauteur de précipitation, que mesurent les pluviomètres[11].

- La distance est calculée à vol d'oiseau entre la station météorologique proprement dite et le chef-lieu de commune.

- Les ZNIEFF de type 1 sont des secteurs d’une superficie en général limitée, caractérisés par la présence d’espèces, d’association d’espèces ou de milieux rares, remarquables, ou caractéristiques du milieu du patrimoine naturel régional ou national.

- Selon le zonage des communes rurales et urbaines publié en novembre 2020, en application de la nouvelle définition de la ruralité validée le en comité interministériel des ruralités.

- Le principe d’un débroussaillement efficace consiste à couper et éliminer tous les bois morts, les broussailles et les herbes sèches 50 mètres autour des habitations et 2 mètres de part et d’autre des voies, élaguer les branches basses des arbres, espacer les arbres et les arbustes situés dans la zone à débroussailler pour éviter que le feu ne se propage d’arbre en arbre, éliminer les arbustes sous les grands arbres pour éviter que le feu ne se propage vers la cime des arbres, toujours se débarrasser des végétaux coupés par compostage, par évacuation en décharge autorisée ou par incinération en respectant la réglementation sur le brûlage et entretenir régulièrement la zone débroussaillée, tous les 2 ou 3 ans maximum sur le pourtour, tous les ans à proximité de l’habitation

- Population municipale légale en vigueur au 1er janvier 2023, millésimée 2020, définie dans les limites territoriales en vigueur au 1er janvier 2022, date de référence statistique : 1er janvier 2020.

- Un ménage fiscal est constitué par le regroupement des foyers fiscaux répertoriés dans un même logement. Son existence, une année donnée, tient au fait que coïncident au moins une déclaration indépendante de revenus et l’occupation d’un logement connu à la taxe d’habitation.

- Les inactifs regroupent, au sens de l'Insee, les élèves, les étudiants, les stagiaires non rémunérés, les pré-retraités, les retraités et les autres inactifs.

- L'établissement, au sens de l’Insee, est une unité de production géographiquement individualisée, mais juridiquement dépendante de l'unité légale. Il produit des biens ou des services.

- Le champ de ce tableau couvre les activités marchandes hors agriculture.

- L'orientation technico-économique est la production dominante de l'exploitation, déterminée selon la contribution de chaque surface ou cheptel à la production brute standard.

- Les données relatives à la surface agricole utilisée (SAU) sont localisées à la commune où se situe le lieu principal de production de chaque exploitation. Les chiffres d'une commune doivent donc être interprétés avec prudence, une exploitation pouvant exercer son activité sur plusieurs communes, ou plusieurs départements voire plusieurs régions.

- Le recensement agricole est une opération décennale européenne et obligatoire qui a pour objectif d'actualiser les données sur l'agriculture française et de mesurer son poids dans l'agriculture européenne[50].

- Cartes

- « Carte hydrographique de Lauzerte » sur Géoportail (consulté le 1 novembre 2021).

- IGN, « Évolution de l'occupation des sols de la commune sur cartes et photos aériennes anciennes. », sur remonterletemps.ign.fr (consulté le ). Pour comparer l'évolution entre deux dates, cliquer sur le bas de la ligne séparative verticale et la déplacer à droite ou à gauche. Pour comparer deux autres cartes, choisir les cartes dans les fenêtres en haut à gauche de l'écran.

- « Cartographie interactive de l'exposition des sols au retrait-gonflement des argiles », sur infoterre.brgm.fr (consulté le )

- Agence nationale de la cohésion des territoires, « Carte de la commune dans le zonage des aires d'attraction de villes. », sur l'observatoire des territoires (consulté le ).

- « Recensement agricole 2020 - Carte de la spécialisation de la production agricole par commune », sur stats.agriculture.gouv.fr (consulté le ).

- « Recensement agricole 2020 - Carte du nombre d'exploitations et de la surface agricole utilisée (SAU) moyenne par commune », sur stats.agriculture.gouv.fr (consulté le ).

- « Recensement agricole 2020 - Carte du nombre d'exploitations et de la surface agricole utilisée par département », sur stats.agriculture.gouv.fr (consulté le ).

- « Recensement agricole 2020 - Carte de la surface agricole utilisée (SAU) par commune et de la SAU moyenne », sur stats.agriculture.gouv.fr (consulté le ).

Site de l'Insee

- « Commune rurale - définition » (consulté le ).

- « Base des aires d'attraction des villes 2020. », (consulté le ).

- Marie-Pierre de Bellefon, Pascal Eusebio, Jocelyn Forest, Olivier Pégaz-Blanc et Raymond Warnod (Insee), « En France, neuf personnes sur dix vivent dans l’aire d’attraction d’une ville », (consulté le ).

- « REV T1 - Ménages fiscaux de l'année 2018 à Lauzerte » (consulté le ).

- « REV T1 - Ménages fiscaux de l'année 2018 dans le Tarn-et-Garonne » (consulté le ).

- « Emp T1 - Population de 15 à 64 ans par type d'activité en 2018 à Lauzerte » (consulté le ).

- « Emp T1 - Population de 15 à 64 ans par type d'activité en 2018 dans le Tarn-et-Garonne » (consulté le ).

- « Emp T1 - Population de 15 à 64 ans par type d'activité en 2018 dans la France entière » (consulté le ).

- « Base des aires d'attraction des villes 2020 », sur site de l'Insee (consulté le ).

- « Emp T5 - Emploi et activité en 2018 à Lauzerte » (consulté le ).

- « ACT T4 - Lieu de travail des actifs de 15 ans ou plus ayant un emploi qui résident dans la commune en 2018 » (consulté le ).

- « ACT G2 - Part des moyens de transport utilisés pour se rendre au travail en 2018 » (consulté le ).

- « DEN T5 - Nombre d'établissements par secteur d'activité au 31 décembre 2019 à Lauzerte » (consulté le ).

- « DEN T5 - Nombre d'établissements par secteur d'activité au 31 décembre 2019 dans le Tarn-et-Garonne » (consulté le ).

Autres sources

- Carte IGN sous Géoportail

- « Le réseau hydrographique du bassin Adour-Garonne. » [PDF], sur draaf.occitanie.agriculture.gouv.fr (consulté le )

- « Fiche communale de Lauzerte », sur le système d'information pour la gestion des eaux souterraines en Occitanie (consulté le )

- Sandre, « la Barguelonne »

- Sandre, « la Séoune »

- Sandre, « la Barguelonnette »

- Sandre, « le Lendou »

- Daniel Joly, Thierry Brossard, Hervé Cardot, Jean Cavailhes, Mohamed Hilal et Pierre Wavresky, « Les types de climats en France, une construction spatiale », Cybergéo, revue européenne de géographie - European Journal of Geography, no 501, (DOI https://doi.org/10.4000/cybergeo.23155, lire en ligne, consulté le )

- « Le climat en France métropolitaine », sur http://www.meteofrance.fr/, (consulté le )

- 2021 : de nouvelles normales pour qualifier le climat en France, Météo-France, 14 janvier 2021.

- Glossaire – Précipitation, Météo-France

- « Le climat de la France au XXIe siècle - Volume 4 - Scénarios régionalisés : édition 2014 pour la métropole et les régions d’outre-mer », sur https://www.ecologie.gouv.fr/ (consulté le ).

- « Observatoire régional sur l'agriculture et le changement climatique (oracle) Occitanie », sur occitanie.chambre-agriculture.fr, (consulté le )

- « Station Météo-France Durfort - métadonnées », sur donneespubliques.meteofrance.fr (consulté le )

- « Orthodromie entre Lauzerte et Durfort-Lacapelette », sur fr.distance.to (consulté le ).

- « Station Météo-France Durfort - fiche climatologique - statistiques 1981-2010 et records », sur donneespubliques.meteofrance.fr (consulté le ).

- « Orthodromie entre Lauzerte et Montauban », sur fr.distance.to (consulté le ).

- « Station météorologique de Montauban - Normales pour la période 1981-2010 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le )

- « Station météorologique de Montauban - Normales pour la période 1991-2020 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le )

- « Liste des ZNIEFF de la commune de Lauzerte », sur le site de l'Inventaire national du patrimoine naturel (consulté le ).

- « ZNIEFF la « butte de Haut-Castel et du Grés, pech de Cachou et de Coupet » - fiche descriptive », sur le site de l'inventaire national du patrimoine naturel (consulté le ).

- « ZNIEFF le « Clot des Albas » - fiche descriptive », sur le site de l'inventaire national du patrimoine naturel (consulté le ).

- « ZNIEFF les « corniches de Montagudet et de Valromane » - fiche descriptive », sur le site de l'inventaire national du patrimoine naturel (consulté le ).

- « ZNIEFF les « coteaux de la Longagne et de Bistournayre » - fiche descriptive », sur le site de l'inventaire national du patrimoine naturel (consulté le ).

- « ZNIEFF le « pech de la Rode » - fiche descriptive », sur le site de l'inventaire national du patrimoine naturel (consulté le ).

- « ZNIEFF les « Penchants de Bouloc » - fiche descriptive », sur le site de l'inventaire national du patrimoine naturel (consulté le ).

- « ZNIEFF les « Penchants et plateau de Villebourgon » - fiche descriptive », sur le site de l'inventaire national du patrimoine naturel (consulté le ).

- « ZNIEFF les « pentes orientales de serre entre Genouillac et Montagudet » - fiche descriptive », sur le site de l'inventaire national du patrimoine naturel (consulté le ).

- « Typologie urbain / rural », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Comprendre la grille de densité », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « CORINE Land Cover (CLC) - Répartition des superficies en 15 postes d'occupation des sols (métropole). », sur le site des données et études statistiques du ministère de la Transition écologique. (consulté le )

- « Les risques près de chez moi - commune de Lauzerte », sur Géorisques (consulté le )

- BRGM, « Évaluez simplement et rapidement les risques de votre bien », sur Géorisques (consulté le )

- DREAL Occitanie, « CIZI », sur www.occitanie.developpement-durable.gouv.fr (consulté le )

- « Les risques majeurs en Tarn-et-Garonne », sur www.tarn-et-garonne.gouv.fr (consulté le ), partie 1 - chapitre Risque inondation.

- « Les risques majeurs en Tarn-et-Garonne », sur www.tarn-et-garonne.gouv.fr (consulté le ), chapitre Feux de forêts.

- « Les risques majeurs en Tarn-et-Garonne », sur www.tarn-et-garonne.gouv.fr (consulté le ), chapitre Mouvements de terrain.

- « Retrait-gonflement des argiles », sur le site de l'observatoire national des risques naturels (consulté le )

- « Liste des cavités souterraines localisées sur la commune de Lauzerte », sur http://www.georisques.gouv.fr/ (consulté le )

- « Les risques majeurs en Tarn-et-Garonne », sur www.tarn-et-garonne.gouv.fr (consulté le ), chapitre Risque transport de matières dangereuses.

- Jacques Astor, Dictionnaire des noms de famille et des noms de lieux du midi de la France, Millau, Éditions du Beffroi, , 1293 p. (ISBN 2-908123-59-2, BNF 39034098), pp. 439-440..

- détail du blason

- Pierre Miquel, Les Guerres de Religion, Paris, Fayard, , 596 p. (ISBN 978-2-21300-826-4, OCLC 299354152, présentation en ligne)., p. 234.

- L'organisation du recensement, sur insee.fr.

- Calendrier départemental des recensements, sur insee.fr.

- Des villages de Cassini aux communes d'aujourd'hui sur le site de l'École des hautes études en sciences sociales.

- Fiches Insee - Populations légales de la commune pour les années 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020.

- « Entreprises à Lauzerte », sur entreprises.lefigaro.fr (consulté le ).

- « Les régions agricoles (RA), petites régions agricoles(PRA) - Année de référence : 2017 », sur agreste.agriculture.gouv.fr (consulté le ).

- Présentation des premiers résultats du recensement agricole 2020, Ministère de l’agriculture et de l’alimentation, 10 décembre 2021

- « Fiche de recensement agricole - Exploitations ayant leur siège dans la commune de Lauzerte - Données générales », sur recensement-agricole.agriculture.gouv.fr (consulté le ).

- « Fiche de recensement agricole - Exploitations ayant leur siège dans le département de Tarn-et-Garonne » (consulté le ).

- « Généalogie en Bas-Quercy », sur basquercy.free.fr (consulté le )

- « Église paroissiale Saint-Jean », sur www.pop.culture.gouv.fr (consulté le )

- « Église paroissiale Saint-Martin », sur www.pop.culture.gouv.fr (consulté le )

- « Église paroissiale Saint Symphorien », sur www.pop.culture.gouv.fr (consulté le )

- « Ancienne église Saint-Sernin-du-Bosc », sur www.pop.culture.gouv.fr (consulté le )

- « Eglise des Carmes », sur www.pop.culture.gouv.fr (consulté le )

- « Eglise Saint-Barthélémy », sur www.pop.culture.gouv.fr (consulté le )

- relation affichée à l'intérieur du monastère 08/1993

- « L'Armorial », sur armorialdefrance.fr (consulté le ).