Jean Mathieu Philibert Sérurier

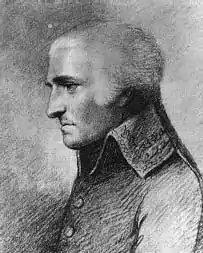

Jean Mathieu Philibert Sérurier, né le à Laon dans la province d'Île-de-France et mort le à Paris, est un officier général français, maréchal d'Empire.

Ayant commencé sa carrière sous l'Ancien Régime, il participe à la guerre de Sept Ans. Sa carrière est très lente, et il n'est que lieutenant-colonel lorsqu’éclate la Révolution française. Il est alors nommé général de brigade, puis général de division à l'armée d'Italie. Sous les ordres de Bonaparte, il se distingue à la bataille de Mondovi et assiège victorieusement Mantoue lors de la première campagne d'Italie. Apprécié du général en chef pour son intégrité et sa droiture morale, il ne participe pas à la campagne d'Égypte et est fait prisonnier par les Autrichiens à Verderio en 1799. Napoléon, de retour, ne lui en tient pas rancune, et Sérurier assiste passivement au coup d'État du 18 Brumaire.

Le Premier consul, puis l'Empereur le récompense en le nommant gouverneur des Invalides en 1803 et maréchal d'Empire honoraire l'année suivante. Trop âgé pour faire campagne, Sérurier ne participe à aucune des campagnes de l'Empire et continue d'administrer l'hôtel des Invalides jusqu'à la chute de Napoléon. Le , lors de la bataille de Paris, il ordonne la destruction des drapeaux conquis par la France dans la cour des Invalides. Le maréchal, déjà nommé comte de l'Empire par l'Empereur, devient pair de France à la Restauration. Il meurt discrètement rue Duphot, à Paris, en 1819. Dans ses Mémoires, le maréchal Marmont le décrit comme « aimant bien, probe, désintéressé, homme de devoir et de conscience ». Bon divisionnaire, les performances de Sérurier sur le champ de bataille font l'objet d'évaluations mitigées, mais il est surnommé « la Vierge d'Italie » pour ses vertus morales et sa répugnance à participer au pillage des territoires conquis.

Biographie

Jeunesse et début de carrière

Jean Mathieu Philibert Sérurier naît le à Laon, dans une famille de petite noblesse champenoise. Son père, Mathieu-Guillaume, est maître-taupier des haras royaux et propriétaire de la seigneurie de Saint-Gobert, tandis que sa mère, Élisabeth Danye, est la fille d'un magistrat de la ville. Jean est le frère cadet de Marie-Élisabeth, née en , et le deuxième des neuf enfants du couple Sérurier. À partir de ses huit ans, son éducation s'effectue sous la houlette de son oncle et de son grand-oncle, qui lui enseignent, outre les leçons de morale et de religion, les rudiments d'histoire, de latin et de mathématiques[1].

Jean connaît une enfance heureuse[2]. À l'âge de douze ans, il décide de s'orienter vers une carrière militaire et obtient son brevet de lieutenant à la milice provinciale de Laon le . Un autre de ses oncles, le capitaine Antoine-Philibert Danye, s'attelle à l'instruction du jeune officier jusqu'en , date à laquelle Sérurier passe à la milice de Soissons, avant de réintégrer son unité d'origine peu après. Il participe la même année à sa première campagne dans le Bas-Rhin, et reçoit sa première blessure près de Ruremonde, où il est atteint d'un coup de baïonnette[3].

De la guerre de Sept Ans à la campagne de Corse

Il suit une carrière lente, devenant enseigne au régiment d'infanterie d'Aumont le . L'année suivante, son unité fait campagne en Allemagne, dans le corps du maréchal de Broglie, où elle est engagée à la bataille de Warburg. Lors d'une attaque, Sérurier est sérieusement blessé à la mâchoire par un coup de feu, lui laissant une cicatrice qui perdure jusqu'à la fin de sa vie. Sa conduite est récompensée par les épaulettes de lieutenant qu'il reçoit le . Le nouveau promu est alors au Portugal avec son unité, sans avoir l'occasion de se distinguer. Le régiment d'Aumont regagne la France puis est passé en revue par le maréchal de Ségur qui note à propos de Sérurier : « point de condition, mais sujet d'espérance »[4].

Rétrogradé au rang de sous-lieutenant instructeur pendant six ans, Sérurier ne recouvre son ancien grade qu'en et, trois ans plus tard, embarque pour la Corse où le régiment d'Aumont est placé sous les ordres du comte de Marbeuf. Commandant un peloton de chasseurs à pied, il prend part aux opérations contre les indépendantistes corses et ne revient en France qu'après quatre années passées sur l'île. Son unité vaque de garnison en garnison tandis que lui-même, pourtant bien noté, végète toujours dans le grade de lieutenant. Ce n'est que le que Sérurier est nommé capitaine[5]. Il est décoré de l'ordre royal de Saint-Louis en sur recommandation de son colonel, et même proposé au grade de major. Cependant, en dépit de nombreuses tentatives et du soutien de ses supérieurs, la demande adressée au ministère de la Guerre n'aboutit pas. En 1787, Sérurier adresse au ministre un mémoire relatif à ses états de service, mais une fois encore, il n'obtient aucune réponse[6].

De guerre lasse, le capitaine demande sa mise à la retraite en , ce qui n'empêche pas les officiers de son régiment de continuer à plaider sa cause. Ils sont cette fois entendus : Sérurier est nommé major au Médoc infanterie le , après trente-quatre ans passés sous les armes[7].

1789-1793

.jpg.webp)

La même année, la Révolution française éclate. Des troubles naissent dans plusieurs villes de France et notamment à Perpignan, où le régiment de Touraine s'est révolté contre son colonel. De son côté, le , Sérurier, eu égard à son ancienneté, est promu lieutenant-colonel au régiment de Médoc, à la tête duquel il se rend à Perpignan pour y maintenir l'ordre. Des tensions se répandent toutefois au sein-même de Médoc infanterie et le , un groupe de soldats s'introduit dans la demeure de Sérurier et s'empare de la caisse ainsi que des drapeaux. Cet événement fait grand bruit au sein de l'administration civile et militaire. Aucune sanction n'est cependant prise contre les coupables, les mouvements contestataires s'étant estompés[8].

L'année 1792 est ponctuée par un complot mené par un officier français visant à livrer Perpignan aux Espagnols. La conspiration manque de s'étendre aux 20e et 70e de ligne, mais l'attitude des lieutenants-colonels Desbordes et Sérurier apaise la situation et fait échouer le complot. Malgré sa bonne conduite, ses origines aristocratiques le desservent face à ces soldats patriotes. Une partie des officiers du 70e régiment émigre, et il semble que Sérurier ait songé à faire de même d'après ce qu'en dit Las Cases dans le Mémorial de Sainte-Hélène :

« Sérurier et Hédouville cadet marchaient de compagnie pour émigrer en Espagne ; une patrouille les rencontre ; Hédouville, plus jeune, plus leste, franchit la frontière et va végéter misérablement en Espagne. Sérurier, obligé de rebrousser dans l'intérieur et s'en désolant, devint maréchal […]. »

— Emmanuel de Las Cases, Mémorial de Sainte-Hélène, tome 1, page 275[9].

Sérurier reste donc en France. Il est nommé colonel du 70e de ligne en après la mort de son commandant, Meunier. Au début du mois de septembre, il est cassé de son grade sans motif explicite puis remplacé par le colonel Willot. Sérurier, apprenant la nouvelle, « aurait pris le fusil et la giberne et fait le service dans les rangs des soldats » jusqu'à ce qu'il soit replacé à la tête de son unité en octobre. À cette époque, le 70e tient garnison dans le Midi et participe aux affrontements contre les Austro-Sardes. Le colonel doit faire face non seulement aux dissensions entre officiers et soldats mais également au manque de discipline et d'entraînement. Il bénéficie toutefois de la confiance de son supérieur, le général Brunet. Ce dernier le charge d'enlever Isola aux Piémontais, opération qui est menée avec succès par Sérurier le [10]. Profitant de la situation, Brunet lance le une attaque générale sur le camp des Fourches et confie à Sérurier le commandement de l'aile gauche. Celle-ci, chargée d'enlever le col de Raous, est tenue en échec et oblige les Français à stopper leur offensive. Le , nouvelle tentative, nouveau revers : la colonne Sérurier mène plusieurs assauts infructueux sur le massif de l'Authion et doit se replier avec le reste de l'armée[11].

Le colonel du 70e de ligne, « qui, disait-on, avait montré une grande valeur à la tête des colonnes », est à ce moment remarqué par Paul Barras qui intervient en sa faveur auprès du Comité de Salut public et lui obtient le grade de général de brigade à l'armée d'Italie le [12].

1793-1794

En , l’armée sarde tente de reprendre le comté de Nice. L’aile droite française parvient à contenir l’offensive ennemie mais sur la gauche, Sérurier doit céder du terrain et abandonne la rive est de la Vésubie pour se retirer sur Utelle le . Remplacé au commandement de l’aile gauche trois jours plus tard par le général Dugommier, Sérurier se rend à Entrevaux pour y prendre la tête de l’aile droite de l’armée des Alpes, mais son attitude lors des derniers combats et son sang noble lui valent d’être arrêté peu après. Les citoyens de Laon adressent alors aux autorités une pétition attestant du patriotisme de Sérurier et ce dernier est rapidement réintégré dans ses fonctions sur ordre des représentants en mission et du ministre de la Guerre Bouchotte, ce dernier considérant en outre les motifs de l’arrestation peu justifiés. L’arrivée de l’hiver au mois de décembre met un terme aux combats et la division Sérurier est transférée à l’armée d’Italie dont elle forme l’aile gauche[13]. En , Sérurier est accusé d’écouter des chants aristocratiques et de ne pas faire preuve d’assez de vigueur dans la lutte contre les désertions, mais à nouveau, Bouchotte et les représentants à l’armée lui renouvellent leur confiance[14]. Le , les troupes françaises commandées par le général Dumerbion prennent l’offensive et occupent Oneille. À droite s’avance la colonne principale, soit 20 000 hommes sous Masséna, tandis que les divisions Macquard et Garnier forment respectivement le centre et la gauche du dispositif. Sérurier, à la tête d'une brigade de la division Garnier, reprend Isola et s'empare sans difficulté du col du Finestre[15]. Le 24, Masséna bat le général Colli-Marchi lors de la bataille de Saorge. Il y a 2 800 tués ou blessés du côté sarde contre 1 500 chez les Français[16]. À la suite de cette victoire, Macquard se rend maître de Saorge et du col de Tende pendant que Masséna occupe la petite ville d’Ormea dans la vallée du Tanaro. Sérurier participe ultérieurement à une opération menée à la fin du mois de juin dans la vallée de la Stura[17].

En , les Austro-Sardes se dirigent sur Carcare afin de couper l’armée française de Gênes et de ses approvisionnements. Le 15, sur les recommandations de son chef de l’artillerie, Napoléon Bonaparte, Dumerbion décide de réagir. Détachant Sérurier à Vinadio et Macquard à Limone Piemonte afin de faire diversion, le général ordonne à Masséna de passer à l’attaque et, le , ce dernier, avec 18 000 hommes, défait les 8 000 soldats du comte Olivier de Wallis à la bataille de Dego. Les Austro-Sardes échappent à l’encerclement mais doivent abandonner le port de Vado Ligure aux Français. Chaudement recommandé au Comité de salut public par ses supérieurs, Sérurier est élevé au grade de général de division le . Il remplace alors temporairement Masséna, tombé malade, au commandement de sa division[18].

1795

Le , le général Schérer est nommé commandant en chef de l'armée d'Italie à la place de Dumerbion, ce dernier ayant dû quitter le service pour raisons de santé. Schérer prend Sérurier en estime, le jugeant comme « un très bon officier, dévoué à ses devoirs ; son patriotisme a été attaqué du temps d’Hébert et de ses consorts, mais il est sorti vainqueur de toutes ces accusations. De mon point de vue, il est digne du poste qu'il occupe à la droite de l'armée active ». La promotion de Sérurier n’est toutefois confirmée que le [19]. Le général Joseph Nikolaus De Vins, qui commande les forces austro-sardes, attaque les lignes françaises le . La plupart des assauts sont repoussés, mais quelques positions tombent néanmoins au pouvoir des assaillants. Les Français tentent vainement de les reprendre et, à compter du , c’est finalement tout le dispositif qui rétrograde en direction de Borghetto Santo Spirito. Une nouvelle ligne de défense est établie, avec les 14 000 soldats de Masséna sur la côte et les 6 000 hommes de Sérurier à Ormea[20].

Le , Sérurier informe ses supérieurs qu’il a été contraint d’évacuer partiellement une position stratégique importante, provoquant la consternation au sein du quartier général. Plus tard dans la journée, il rédige un autre rapport dans lequel il indique qu'un de ses brigadiers, le général Pelletier, a repris la position. Curieusement, cet incident n'a aucune conséquence fâcheuse sur sa carrière, puisque Sérurier est nommé peu après commandant de l'aile gauche à la place de Garnier[21]. Dans la soirée du , son quartier général à Saint-Martin-Vésubie est entouré par l'ennemi. Bien qu’il ne dispose à ce moment que de 318 soldats, Sérurier résiste toute la nuit, et le lendemain matin, lance une contre-attaque qui met en fuite ses adversaires, capturant 86 d’entre eux. Le commandant ennemi, un émigré, le chevalier Bonnaud, se suicide. Bon soldat, Sérurier est aimé de ses hommes et il s’attache en toute circonstance à traiter les populations civiles avec respect. La facilité de son caractère lui permet d’entretenir de bonnes relations entre les troupes de l’armée d’Italie et celles de l'armée des Alpes stationnée à proximité. Le général Kellermann, qui dirige les deux armées, écrit quant à lui à propos du combat remporté par Sérurier : « c'est au calme et au courage de cet excellent officier qu’est dû le succès de cette glorieuse journée »[22].

Les 23 et 24 novembre 1795 est livrée la bataille de Loano[23]. Schérer déploie sur la droite Augereau et ses 6 961 hommes, Masséna au centre avec 13 276 hommes et Sérurier sur la gauche avec 5 155 hommes. Ce dernier a pour ordre d’attaquer les Austro-Sardes sur leur flanc droit tandis que Masséna est chargé de percer au centre et d'envelopper l’aile gauche avec le soutien d'Augereau. Par chance pour les Français, le comte de Wallis, le vaincu de Dego, a remplacé De Vins au commandement en chef des troupes alliées le . Ce jour-là, l'attaque menée par Sérurier contre le col San Bernardo échoue mais contribue à fixer sur place la division piémontaise de Colli, permettant à Masséna et Augereau de défaire l’armée austro-sarde[24], qui se retire après avoir perdu 3 000 tués ou blessés, 4 000 prisonniers, 48 canons et cinq drapeaux. Les pertes françaises s’élèvent à 2 500 tués ou blessés et 500 prisonniers. Les premières neiges incitent rapidement les deux armées à se retirer dans leurs quartiers d'hiver[23]. Les troupes françaises, mal nourries et dans un état matériel déplorable, se rebellent et la mésentente commence à régner entre les généraux. En mauvais termes avec Schérer, Sérurier menace de quitter son poste[25], et le , sa division refuse d'obéir aux ordres[26].

Les campagnes d'Italie

« Sérurier, né dans le département de l'Aisne, était major d'infanterie à l'époque de la Révolution ; il avait conservé toutes les formes et la rigidité d'un major. Il était fort sévère sur la discipline et passait pour aristocrate, ce qui lui a fait courir bien des dangers au milieu des camps, et surtout dans les premières années. Il a remporté la bataille de Mondovi et pris Mantoue. Il a eu l'honneur de voir défiler devant lui le maréchal Wurmser. Il était brave, intrépide de sa personne, mais peu heureux. Il avait moins d'élan que Masséna et Augereau ; mais il les dépassait par la moralité de son caractère, la sagesse de ses opinions politiques et la sûreté de son commerce. Il eut l'honorable mission de porter au Directoire les drapeaux pris au prince Charles. »

— Napoléon Ier, Mémorial de Sainte-Hélène.

1796

À l’issue de la campagne d’hiver, Schérer remanie son dispositif, qui sera celui avec lequel l’armée d’Italie débutera la campagne de 1796. Masséna est au sud, sur la côte, avec deux divisions, puis, en remontant au nord, se trouvent Augereau sur la Bormida, Sérurier sur le Tanaro, Macquard au col de Tende et enfin Garnier à l’extrême gauche[27]. Le , le général Napoléon Bonaparte arrive au quartier général pour prendre le commandement de l’armée d’Italie[28]. À cette date, Sérurier a 53 ans, dont 40 années de service ; son âge, sa santé et ses blessures le poussent à solliciter une pension de retraite, mais après avoir rencontré Bonaparte, il se ravise et décide de rester[29]. Bonaparte, comme l’a plus tard raconté Masséna, ne fait pas initialement grande impression sur ses subordonnés ; alors, coiffant son chapeau, il se met à les interroger précisément sur l’état de l’armée et c’est alors que les généraux découvrent qu’ils ont affaire à un véritable chef[30]. Dans un premier temps, Bonaparte décide de concentrer les divisions d’Augereau et de Masséna, soit 20 000 hommes, près de Carcare, nœud central qui relie les troupes piémontaises à leurs alliés du Saint-Empire. La division de Sérurier reçoit l’ordre de rallier le gros des troupes en cours de route vers Ceva[31]. Sa division se compose à ce moment des 39e, 69e et 85e demi-brigades d’infanterie de ligne, pour un total de 9 448 hommes[32].

Lors de la campagne de Montenotte, qui se déroule du 11 au , les Français battent successivement leurs adversaires à Montenotte, Millesimo et Dego[33]. À Ceva, les Sardes du général Colli repoussent Augereau mais l’arrivée de la division Sérurier les oblige à se replier vers l’ouest[34]. Dans sa retraite, Colli ordonne au général Dichat de Toisinge de défendre San Michele Mondovì avec 8 000 hommes et 15 canons. Le , Sérurier arrive devant la localité et forme sa division en deux brigades, l’une commandée par le général Fiorella, l’autre par le général Guieu, ainsi qu’une réserve placée directement sous ses ordres. La rivière Corsaglia étant infranchissable en raison d’une crue provoquée par la fonte printanière, l’attaque française est rapidement bloquée. Un pont laissé sans surveillance par les Sardes est cependant découvert par les tirailleurs de Guieu et ces derniers établissent rapidement une tête de pont sur la rive ouest, permettant au reste de la division de s’emparer de San Michele. Les soldats français, affamés et mal payés, se mettent alors à piller la ville. Une compagnie de grenadiers suisses au service des Sardes en profite pour reconquérir une partie de la localité. En début d’après-midi, une contre-attaque générale dirigée par Colli déloge la division Sérurier de San Michele, la brigade Guieu parvenant néanmoins à se maintenir sur la rive ouest. Cet échec coûte environ 600 hommes aux Français, contre seulement 300 chez les Sardes[35].

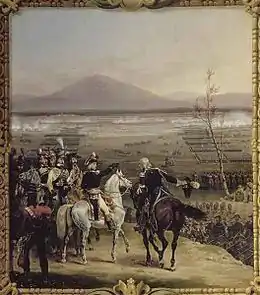

Les troupes piémontaises se retirent sur Mondovi dans la nuit du , mais les Français décèlent rapidement la manœuvre et rattrapent leurs adversaires en milieu de matinée devant le village de Vicoforte. La bataille de Mondovi qui s’engage le voit les brigades Guieu, Fiorella et Dommartin prendre Vicoforte et mettre en déroute les Sardes. Du côté piémontais, Dichat est tué tandis que le général Stengel, à la tête de la cavalerie française, est mortellement blessé. Mondovi se rend en fin d’après-midi. Il n’y a aucun pillage mais la ville doit fournir de larges quantités de nourriture à l’armée française[36]. Marmont a rapporté dans ses mémoires le comportement de Sérurier lors de cet affrontement : « former ses troupes en trois colonnes, se mettre à la tête de celle du centre, se faire précéder par une nuée de tirailleurs et marcher au pas de charge, l’épée à la main, à dix pas en avant de sa colonne, voilà ce qu’il exécuta. Beau spectacle que celui d’un vieux général résolu, décidé, et dont la vigueur était ranimée par la présence de l’ennemi ! Je l’accompagnai dans cette attaque, dont le succès fut complet »[37]. La signature de l’armistice de Cherasco le consacre la défaite du royaume de Sardaigne et le met définitivement hors-jeu pour la suite des opérations[38].

En , Bonaparte charge Sérurier d’effectuer une démonstration devant Valenza avec sa division pendant que le gros des troupes franchit le Pô près de Piacenza[39]. Après la bataille de Lodi, Bonaparte modifie l’organisation de l’armée d’Italie qui compte à présent une réserve de cavalerie et quatre divisions d’infanterie, dont une sous les ordres de Sérurier[40]. Au cours de la bataille de Borghetto, le , ses soldats font diversion sur le cours supérieur du Mincio pendant que l’attaque principale se déroule à Valeggio contre l’armée impériale de Beaulieu[41]. Le , la division Sérurier, forte de 4 700 hommes, prend position au nord de la forteresse de Mantoue. Le , Sérurier, accompagné du général d’artillerie Lespinasse et du colonel du génie Chasseloup-Laubat, effectue une reconnaissance aux abords de la forteresse. Deux jours plus tard, Bonaparte investit officiellement Sérurier du siège de Mantoue avec environ 8 000 soldats[42]. Le général en chef écrit peu après au Directoire : « je ne vous parlerai pas de la conduite de l’intrépide général Sérurier, dont la réputation militaire est établie, et à qui nous devons entre autres, depuis le début de la campagne, la victoire de Mondovi ». L’arrivée des troupes autrichiennes du général Wurmser contraint cependant les Français à lever le siège le après avoir enterré leurs canons, et la division Sérurier se replie derrière l’Oglio[43]. Sérurier contracte la malaria[44] et doit rentrer en France pour se soigner[45]. Les généraux Fiorella et Gardanne dirigent la division en son absence à la bataille de Castiglione[46]. Le , Bonaparte adresse au Directoire une note confidentielle dans laquelle il évalue les capacités de ses généraux. À propos de Sérurier, il écrit : « Sérurier : se bat en soldat, ne prend rien sur lui ; ferme ; n’a pas assez bonne opinion de ses troupes ; est malade »[47].

1797

Sa convalescence achevée, Sérurier obtient un commandement à Livourne mais il est heureux d’apprendre par un courrier du quartier général qu’il est rappelé à l’armée[45]. Le , il reprend la direction du siège de Mantoue à la place de Kilmaine, tombé malade à son tour. Le corps de siège comprend à cette époque 10 000 hommes répartis en deux divisions commandées par les généraux Dumas et Dallemagne[48]. Les 14 et , Bonaparte défait l’armée impériale du général Alvinczy à la bataille de Rivoli et lui inflige des pertes considérables[49]. Pendant ce temps, une colonne de secours des Impériaux dirigée par le général Provera tente de porter secours à la garnison de Mantoue et livre bataille aux Français sous les murs de la ville le . Une sortie de la garnison menée par le général Sebottendorf rencontre d’abord du succès avant d’être refoulée par les troupes françaises de Victor. Simultanément, à La Favorite, Sérurier avec 1 500 hommes tient Provera en échec et l’empêche de faire sa jonction avec les défenseurs de Mantoue. À deux heures de l’après-midi, Provera, totalement encerclé, se rend à Sérurier avec 7 000 hommes, 22 canons, un équipage de ponts et un convoi d’approvisionnement[50]. Par la suite, Sérurier entre en conflit avec le général Dumas, furieux d’avoir été rabaissé au rang de simple divisionnaire après avoir commandé des armées de la République. Ne se sentant pas reconnu à sa juste valeur, Dumas adresse une lettre de protestation abusive au général Berthier, chef d’état-major de l’armée d’Italie, et est destitué de ses fonctions par Bonaparte[51]. Le , le général Wurmser entame des pourparlers avec Sérurier en vue de la capitulation de Mantoue, qui devient effective le avec la signature de la convention de reddition par les deux généraux. Wurmser, son état-major, ses généraux, 700 soldats et six pièces d’artillerie sont autorisés à regagner le Saint-Empire mais le reste de la garnison, soit 16 324 hommes, prend le chemin de la captivité[52].

En prévision de la campagne du printemps 1797, Bonaparte articule son armée en huit divisions et confie le commandement de la 3e à Sérurier, qui a sous ses ordres 6 543 soldats[53]. Lors de la bataille de Valvasone, le , Bonaparte inflige un sérieux revers à l’arrière-garde de l’archiduc Charles[54]. La division Sérurier n’est pas engagée mais participe les jours suivants à l’avancée générale des troupes françaises dont elle constitue l’aile droite, les divisions Bernadotte et Guieu formant respectivement le centre et la gauche. Le , Bernadotte attaque Gradisca d'Isonzo mais ses troupes sont repoussées. La division Sérurier, contournant l’obstacle par le sud, parvient quant à elle à s’établir sur les hauteurs en arrière de la ville, provoquant la reddition de la garnison[55]. Les Français capturent l’équivalent de quatre bataillons d’infanterie des Impériaux, soit 2 500 hommes, ainsi que 10 canons et huit drapeaux[54]. Alors que Bernadotte continue de progresser vers l’est, la division Guieu, suivie par celle de Sérurier, se dirige au nord à la poursuite de la colonne autrichienne du général Adam Bajalics von Bajahaza. À cette période, Sérurier doit momentanément s'absenter pour cause de maladie et il transmet le commandement de sa division au général Chabot[56]. Piégé entre les troupes de Masséna et de Guieu, Bajalics et ses 4 000 hommes sont contraints de déposer les armes à l’issue de la bataille de Tarvis[57]. Rétabli, Sérurier reprend le commandement de sa division à Graz le , et en vertu des clauses du traité de Leoben, tout juste signé entre la France et le Saint-Empire, ses soldats évacuent le territoire d'Empire pour venir prendre position à Sacile[58].

Bonaparte confie à Sérurier le soin de remettre au Directoire les vingt-deux drapeaux pris à l'ennemi en . Le 3, dans une lettre adressée au gouvernement, le général en chef écrit sur Sérurier qu'« il a, au cours des deux dernières campagnes, montré autant de talent que de bravoure et de patriotisme… Le général Sérurier est extrêmement sévère pour lui-même ; il l'est quelquefois pour les autres. Ami rigide de la discipline, de l'ordre et des vertus les plus nécessaires au maintien de la société, il dédaigne l'intrigue et les intrigants, ce qui lui a quelquefois fait des ennemis parmi ces hommes qui sont toujours prêts à accuser d'incivisme ceux qui veulent que l'on soit soumis aux lois et aux ordres de ses supérieurs ». Le général est reçu à Paris le dans la salle d'audience du Directoire à qui il professe sa loyauté et celle de ses soldats. Il retourne à sa division le et manque le coup d'État du 18 fructidor[59]. Le général Desaix le décrit peu après : « grand, 55 ans… probe, intègre, estimable sous tous les rapports, tourmenté par les enragés, passant pour aristocrate, mais soutenu par le général Bonaparte qui l'estime »[60]. Par le traité de Campo-Formio, la République de Venise passe presque tout entière sous la domination de la Maison d'Autriche. Sérurier, nommé gouverneur de Venise le , est chargé de l'évacuation et fait emporter vivres, munitions, armes et objets d'art. En dépit des objurgations de la population et des Impériaux, la ville est littéralement mise à sac. Quoique impopulaire et cible de nombreuses récriminations, Sérurier ne profite pas personnellement du pillage et fait de son mieux pour contenir les excès. Il s'autorise à confisquer et à vendre le sel et les biscuits de l'arsenal de Venise, ceci afin de payer ses soldats[61]. À l'armée d'Italie, des généraux comme Masséna ou Augereau se sont à l'inverse rendus célèbres pour leur appât du gain et leur tendance à s'enrichir sur le dos des populations civiles, imités en cela par de nombreux officiers subalternes[62]. Sérurier acquiert une telle réputation d'honnêteté qu'il est surnommé par ses soldats la « Vierge d'Italie »[63].

1798-1799

Au début de l'année 1798, Sérurier commande par intérim les divisions françaises laissées en Italie. Ses soldats, qui attendent depuis longtemps le versement de leur solde, manifestent leur mécontentement et Sérurier doit faire de grands efforts pour les empêcher de se mutiner[64]. Trop âgé pour être de l'expédition d'Égypte[65], il obtient un commandement à l'armée d'Angleterre vers , avec quartier général à Rennes. Le , il est nommé inspecteur général des troupes de l'intérieur, avant d'être transféré le à l'armée d'Italie pour y servir sous les ordres de Joubert[64]. Ce dernier demande d'abord à Sérurier de prendre Livourne, puis modifie ses plans et lui ordonne d'envahir la république de Lucques[66]. La cavalerie de Sérurier fait son entrée à Lucques le et extorque aux habitants de grosses sommes d'argent ainsi que des effets d'habillement destinés à équiper les troupes françaises. Le reste des forces de Sérurier, soit 6 000 fantassins[67], arrive à son tour dans la ville le . Le général fait immédiatement réquisitionner l'artillerie disponible et, sur ordre du Directoire, impose aux autorités lucquoises le versement d'une contribution de deux millions de livres. L'agitation des patriotes, soutenus en secret par le Directoire, amène le à la proclamation d'une « république démocratique » organisée sur le modèle des républiques sœurs italiennes. Sérurier rédige la nouvelle constitution et nomme les principaux membres du gouvernement. Le , il remet son commandement au général Miollis pour se rendre à Mantoue[68]. Schérer, qui a remplacé Joubert à la tête de l'armée d'Italie, donne à Sérurier le commandement de la division du Tyrol alignant théoriquement 8 328 hommes[69].

Lorsqu'éclate la guerre de la Deuxième Coalition, Schérer n'a que 43 000 hommes à opposer aux 50 700 Autrichiens du général Kray stationnés à Vérone. Ces derniers peuvent en outre compter sur le soutien d'un corps russe de 24 551 hommes aux ordres du maréchal Souvorov. Espérant battre l'armée de Kray avant que celle-ci ne fasse sa jonction avec les Russes, Schérer décide de passer à l'offensive[65]. Le , au cours de la bataille de Vérone, les divisions Grenier et Delmas emportent Pastrengo au nord, pendant que Sérurier, par un mouvement tournant, réussit à chasser les Impériaux du village de Rivoli. Sur le reste du front, les Français tiennent leurs adversaires en échec devant Vérone mais sont en revanche malmenés au sud à Legnago[70]. Le 27, Kray bascule rapidement le gros de ses forces vers le nord pour soutenir son aile droite en difficulté[71]. De son côté, Schérer modifie l'emplacement de ses divisions ce qui a pour conséquence d'épuiser inutilement ses soldats[72]. Le général en chef ordonne finalement à Sérurier de progresser au nord sur Vérone avec 6 000 hommes afin d'exploiter son avantage dans ce secteur, mais cette décision vient trop tard : le , à Parona, Sérurier se heurte à un corps de 15 000 Autrichiens et essuie une sévère défaite, perdant 600 tués ou blessés et 1 177 prisonniers. En comparaison, les pertes de l'armée impériale ne sont que de 390 hommes[71].

Une autre bataille a lieu à Magnano le et s'achève par une nette victoire des forces autrichiennes[73]. Lors de ce combat, la division Sérurier aligne les 18e, 29e et 30e demi-brigades d'infanterie légère, fortes de trois bataillons chacune, un bataillon de la 1re légère, 180 grenadiers, 850 cavaliers et 60 artilleurs[74]. Alors que les deux armées s'avancent l'une contre l'autre, Sérurier, posté sur la gauche, réussit à se rendre maître du village de Villafranca. Cependant, les divisions Victor et Grenier sont mises en déroute sur le flanc opposé et les Français doivent battre en retraite[75] après avoir laissé sur le terrain 3 500 tués ou blessés, 4 500 prisonniers, dix-huit canons et sept drapeaux. L'armée de Kray a perdu 6 000 hommes, dont 2 000 prisonniers[73]. Cette défaite porte un rude coup au moral des troupes et à la confiance des généraux français. Ayant appris qu'un corps de 12 000 Impériaux s'apprête à tourner son aile gauche en passant par le Tyrol, Schérer abandonne ses positions sur le Mincio non sans laisser une garnison de 12 000 soldats dans Mantoue. De nombreux contingents suisses et italiens servant dans l'armée française profitent de la retraite pour déserter[76].

À la fin du mois d', les troupes françaises, réduites à 28 000 hommes, se regroupent derrière la rivière Adda. L'armée, étirée sur un front de 115 km, est divisée en trois corps de modeste importance : Sérurier sur la gauche, Grenier au centre et Victor sur la droite[77]. Dans la matinée du , alors que les forces austro-russes du maréchal Souvorov franchissent l'Adda à Brivio et Capriate San Gervasio, le général Moreau remplace Schérer au commandement de l'armée d'Italie[78]. La bataille de Cassano est livrée dans la journée et s'achève sur une nouvelle défaite française[79]. À l'issue de combats féroces, les troupes de Grenier sont vaincues à Trezzo et celles de Victor sont enfoncées à Cassano par les Autrichiens. Les Français battent en retraite sur Milan, laissant à découvert le corps de Sérurier qui s'est établi quelque part entre Trezzo et Brivio[80]. Conscient du péril qui menace son subordonné, Moreau tente de se porter à son secours mais la supériorité numérique des Austro-Russes le contraint à renoncer. Sérurier, désormais totalement coupé du reste de l'armée et qui n'a reçu aucun ordre en provenance du quartier général, se retranche pendant la nuit dans le village de Verderio[81] avec les 2 600 à 4 000 soldats dont il dispose[80]. Trouvant les Français sur sa route, le général autrichien Vukassovich scinde sa division en trois colonnes et encercle la position. Vukassovich signale dans son rapport la résistance « désespérée » de ses adversaires, mais, à court de munitions, Sérurier doit capituler dans la soirée du . 243 officiers et 3 847 soldats sont faits prisonniers selon les Impériaux[82], 2 400 selon Tuetey[83]. Les troupes de Vukassovich déplorent 2 750 hommes hors de combat, soit la moitié des pertes subies par les Coalisés à Cassano[84]. L'aile gauche de Sérurier restée près du lac de Côme parvient quant à elle à s'échapper et à rejoindre l'armée principale[85].

Conduit à Milan avec les autres officiers prisonniers, Sérurier est reçu par Souvorov qui lui rend son épée prise lors de sa capture et l'autorise à rentrer en France sur la promesse de ne plus reprendre les armes contre la Coalition jusqu'à la fin de la guerre[86]. Lors du dîner, après avoir vainement tenté de soutirer à son hôte des renseignements militaires[84], Souvorov s'étonne qu'un homme aussi distingué soit au service de la République française, ce à quoi Sérurier répond : « mon père, en me remettant mon épée, m'a expressément ordonné de ne m'en servir que pour la défense de mon pays »[87]. L'historien britannique Ramsay Weston Phipps considère Verderio comme le plus grand désastre de la carrière de Sérurier, expliquant que celui-ci était accoutumé à voir Bonaparte rétablir des situations compromises par de savantes manœuvres. Moreau, revoyant le général après sa libération, le blâme sévèrement pour sa conduite, mais reconnaît plus tard dans une lettre au gouvernement que la seule erreur commise par Sérurier dans cette affaire a été de se conformer un peu trop rigoureusement à ses ordres. Ce lourd échec met fin à la carrière militaire active de Sérurier[88].

Le vaincu de Verderio, rentré à Paris, est mis sur la touche par le Directoire ce qui accentue son ressentiment contre le pouvoir en place. La même année, Bonaparte revient d'Égypte. Le , il convie Sérurier chez lui, lui fait part de son projet de renverser le Directoire et parvient à convaincre le vieux soldat d'adhérer au complot. Cantonné avec la réserve de l'armée au quartier du Point-du-Jour, non loin de Saint-Cloud, il laisse faire le coup d'État du 18 brumaire[89]. Le lendemain , Bonaparte manque de peu d'être écharpé au conseil des Cinq-Cents mais son frère Lucien réussit à faire passer les contestataires pour une minorité de factieux aux yeux des soldats chargés de la protection du Conseil et ces derniers expulsent rapidement les parlementaires de la salle. Alors que se déroulent ces événements, les troupes de Sérurier arrivent à Saint-Cloud et le général s'adresse à elles en ces termes : « les misérables ! Ils ont voulu tuer le général Bonaparte. Du calme, soldats, et attendez les ordres »[90]. Ce récit donné par Phipps est toutefois contredit par Tuetey qui précise que Sérurier n'est pas intervenu à Saint-Cloud[91]. Le , quelques jours après le coup d'État, Sérurier est appelé à faire partie d'une commission militaire chargée d'étudier l'utilisation des bataillons auxiliaires[92]. En récompense de son soutien, le tout nouveau Premier consul le fait élire sénateur le . Sérurier, retiré officiellement du service actif le , devient ensuite vice-président du Sénat en 1802, puis préteur l'année suivante[93]. Le , il préside une commission visant à délimiter les frontières entre la France et la Ligurie[94]. Le suivant, le général est nommé gouverneur des Invalides, et le reste pendant toute la durée du règne de Napoléon[95].

Maréchal d'Empire et gouverneur des Invalides

%252C_mar%C3%A9chal_de_France.jpg.webp)

Sérurier est élevé à la dignité de maréchal d'Empire honoraire le , peu après l'avènement du Premier Empire. Son nom apparaît aux côtés de Kellermann, Lefebvre et Pérignon, tous anciens généraux de la République[96]. Lors de la cérémonie du sacre le , Sérurier porte l'anneau de l'Impératrice[97]. À ces différents honneurs s'ajoutent la plaque de grand aigle de la Légion d'honneur en , le grand-cordon de la Couronne de fer et le titre de comte de l'Empire en . Le de la même année, il obtient une dotation de 20 000 francs sur la Westphalie et une autre de 20 000 francs sur l'électorat de Hanovre. Lors du débarquement britannique à Walcheren en 1809, la France est menacée d'invasion et Sérurier devient commandant général de la garde nationale de Paris[98]. Cependant, le titre n'est qu'honorifique, car c'est Moncey qui en assure le commandement effectif lors de la défense de Paris, le [99].

Sous l'Empire, les Invalides disposent d'un certain nombre de succursales en France et en Belgique destinées à abriter un nombre croissant d'invalides de guerre. Sérurier prend rapidement conscience de la faiblesse de son autorité sur la gestion de l'hôtel. Après avoir traversé une période de découragement lors de sa prise de fonction et même proposé sa démission en 1806, le maréchal met à l'étude un projet de décret qui est publié en 1811, renforçant l'étendue de ses pouvoirs et fixant à six millions de francs le montant des revenus de l'institution[100].

Le travail de Sérurier reste cependant essentiellement honorifique. De fait, il est présent lors des nombreuses cérémonies protocolaires qui jalonnent la vie de l'institution : il assiste à la prestation de serments des récipiendaires de la Légion d'honneur en , reçoit le pape Pie VII en 1805, puis les souverains de Wurtemberg, de Saxe et de Bavière. De 1808 à 1813, le bâtiment accueille les cœurs de Vauban, Lannes, Éblé et Lariboisière, ces trois derniers étant morts au cours des guerres de l'Empire. L'hôtel abrite en outre la majorité des drapeaux pris à l'ennemi depuis le règne de Louis XIV, en plus de l'épée et des insignes de Frédéric II remises à Sérurier après la campagne de Prusse[101].

En 1814, les armées alliées envahissent le territoire national : c'est la campagne de France. Au mois de février, Sérurier s'inquiète auprès de Clarke du sort des drapeaux des Invalides, mais le ministre lui répond de s'en remettre aux ordres de Napoléon. Lesdits ordres ne venant pas, rien n'est encore décidé le , à l'heure où les coups de canons se font entendre aux portes de la capitale. Clarke écrit à Sérurier : « je ne doute pas que Votre Excellence n'ait déjà pris des mesures conservatrices des objets précieux qui sont à l'Hôtel, et surtout de l'épée de Frédéric et des drapeaux conquis », pourtant aucune destination pour l'évacuation des emblèmes n'a été fixée. À neuf heures du soir, l'ordre est finalement donné de réunir les quelque 1 500 drapeaux dans la cour et d'y mettre le feu. Le maréchal Sérurier, son état-major et nombre d'invalides assistent à l'autodafé. Les cendres sont ensuite jetées à la Seine[102].

La Restauration et la mort

Sérurier vote la déchéance de Napoléon Ier au Sénat le et se rallie à Louis XVIII, qui en fait un pair de France le et le confirme à son poste de gouverneur des Invalides[103]. Il revient vers l'Empereur durant les Cent-Jours mais reste à l'écart de toute activité[104], assistant néanmoins à la cérémonie du Champ de mai[103]. La Seconde Restauration le punit en le mettant au traitement de réforme et en le relevant de ses fonctions de gouverneur des Invalides le . Il est remplacé à ce poste par le duc de Coigny. Le maréchal conserve toutefois sa pairie[105] et, en cette qualité, vote la mort au procès de Ney[103]. Fait grand-croix de l'ordre de Saint-Louis le , il retrouve son traitement entier de maréchal de France le [106].

Jean Mathieu Philibert Sérurier succombe à une paralysie du cerveau dans son appartement parisien de la rue Duphot, le , et ses obsèques ont lieu le au cimetière du Père-Lachaise[106]. Le maréchal Soult[107] et le général Pamphile de Lacroix prononcent les éloges funèbres. Sa dépouille est déposée aux Invalides en 1847[108].

Personnalité

« Sa taille était haute, son air sévère et triste, et une cicatrice à la lèvre allait bien à sa figure austère. Aimant bien, probe, désintéressé, homme de devoir et de conscience, il avait des opinions opposées à la Révolution. »

— Auguste de Marmont, Mémoires du maréchal Marmont, duc de Raguse, de 1792 à 1841, Paris, 1857, tome 1, p. 149.

Pour son principal biographe, Sérurier représente le type accompli du divisionnaire[110]. Dans le Dictionnaire Napoléon, Jean-Paul Bertaud le juge comme un « bon capitaine sans grands talents »[111]. Ayant fait une longue carrière sous l'Ancien Régime, Sérurier en a hérité une manière rigide de concevoir la discipline et la conduite des troupes. Froid, manquant de chaleur, il ne partage pas l'ardeur révolutionnaire de ses soldats et n'acquiert pas la popularité d'un Masséna ou d'un Augereau, véritables entraîneurs d'hommes[112]. À plusieurs reprises, Bonaparte lui reproche de ne pas avoir suffisamment confiance en ses troupes[113]. Au sein de l'armée d'Italie, composée pour l'essentiel de très jeunes généraux, Sérurier fait figure d'exception et, selon Louis Tuetey, ce décalage explique en partie le manque de confiance en soi qu'il manifeste à son échelle de commandement. Sur le champ de bataille, il se montre souvent timoré, peu réceptif aux changements rapides de situation et manquant cruellement d'initiative[114]. Le désastre de Verderio est ainsi considéré comme assez caractéristique de sa conduite lorsqu'il se retrouve livré à ses propres moyens[115] et, selon Tuetey, Sérurier n'était tout simplement pas fait pour servir à l'armée d'Italie[116]. Banc lui reconnaît un caractère réfléchi et de réels talents d'organisateur, mais ajoute que ses capacités demeurent somme toute limitées[107]. Mal à l'aise dans les fonctions à hautes responsabilités et dépourvu d'envergure stratégique, il se montre en revanche meilleur en sous-ordre : ses supérieurs, Dumerbion, Schérer, Bonaparte, l'ont tous regardé comme l'un de leurs lieutenants les plus sûrs. Soldat courageux, sachant se battre et manœuvrer, Sérurier a aussi un sens aigu de la discipline et l'attention constante qu'il accorde à l'instruction de ses troupes valent à sa division la réputation d'être l'une des mieux tenues de l'armée d'Italie[117].

Mesurant 1,87 m, Sérurier est décrit comme un homme au visage triste et peu séduisant, les cheveux coiffés à l'ancienne mode et n'arborant ni moustache ni favoris. Modeste, il est aussi d'une grande rigueur et son sens du devoir le pousse à être très exigeant avec ses subordonnés, à qui il impose des conditions de vie aussi drastiques que les siennes[118]. Sa personnalité très réservée et ses manières, contrastant fortement avec l'exubération propre aux généraux de l'armée d'Italie à cette époque, contribuent à lui forger une réputation d'aristocrate. L'apparence qu'il donne à voir conjuguée à son imposante stature suscitent cependant le respect autour de sa personne[119]. Sérurier est surtout connu pour sa rigoureuse intégrité, à laquelle il doit son surnom de « Vierge d'Italie »[120], n'ayant jamais, lors de ses divers commandements, tenté d'extorquer les populations civiles à des fins personnelles, contrairement à une pratique alors largement répandue[62]. Un historien britannique remarque à ce sujet que si Sérurier ne figure pas au panthéon des grands capitaines de l'armée impériale, « sa fiabilité et son honnêteté inébranlable lui ont cependant permis d'accomplir de grandes choses »[121]. Lors d'un discours qu'il prononce à la Chambre des pairs, Suchet le compare flatteusement à Catinat, l'un des plus vertueux maréchaux de Louis XIV[122]. Au début de la campagne de 1796, il n'hésite pas à faire fusiller les soldats s'étant rendus coupables d'exactions contre les habitants[123]. De fait, à sa mort, la fortune qu'il lègue à sa veuve est si modeste que cette dernière est contrainte de solliciter une pension auprès du gouvernement[124]. Du point de vue politique, Sérurier, très modéré dans ses opinions, n'a jamais fait preuve d'une grande hauteur de vue, ce qui explique qu'il a soutenu sans trop de scrupules le coup d'État de Brumaire[125]. Il figure ainsi en bonne place dans le Dictionnaire des girouettes paru en 1815[126].

Descendance

Sérurier épouse à Presles-l'Évêque le , Louise-Marie-Madeleine Itasse, fille de Jacques-Antoine Itasse, greffier en chef du bailliage criminel de Laon et de Marie-Madeleine Dohy[127]. Louis Tuetey, le biographe du maréchal, écrit qu'« une sympathie réciproque les avait unis bien plutôt qu'un arrangement d'intérêt : la situation de fortune de Sérurier fut toujours modeste »[128]. La maréchale Sérurier meurt à Versailles le , sans avoir eu d'enfants[129]. Elle est inhumée au cimetière du Père-Lachaise.

Le maréchal et sa femme adoptent chacun un enfant dans leur vieillesse : Suzanne-Félicité Desprez-Sérurier (1795-1854), et Clarisse-Elisa Lanchamp (1799-1889), cette dernière héritant de la modeste fortune de Sérurier[130].

Hommages

- Le nom du maréchal Sérurier est inscrit sous l'arc de triomphe de l'Étoile à Paris[131].

- Une statue à son effigie a été inaugurée dans sa ville natale de Laon le [131]. Une rue y a également été baptisée en son honneur[132] ainsi que le fort de Laniscourt.

- Il a donné son nom en 1864 à l'un des boulevards de ceinture de Paris : le boulevard Sérurier[133].

Armoiries

| Figure | Blasonnement |

.svg.png.webp) |

Armes de comte de l'Empire :

De gueules, au lévrier assis d'argent ; au canton des Comtes Sénateurs brochant[134]. |

_(Restauration).svg.png.webp) |

Armes du comte-pair de France sous la Restauration :

De gueules, au lévrier assis d'argent, colleté et terrassé de sable[135]. |

Notes et références

- (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « Jean-Mathieu-Philibert Sérurier » (voir la liste des auteurs).

- Tuetey 1899, p. 1 à 4.

- Banc 2007, p. 373.

- Tuetey 1899, p. 4 à 7.

- Tuetey 1899, p. 7 à 11.

- Tuetey 1899, p. 11 à 13.

- Tuetey 1899, p. 13 à 16.

- Tuetey 1899, p. 16 à 18.

- Tuetey 1899, p. 22 à 32.

- Tuetey 1899, p. 40.

- Tuetey 1899, p. 47 à 59.

- Tuetey 1899, p. 59 à 61.

- Tuetey 1899, p. 61.

- Phipps 2011a, p. 102.

- Phipps 2011a, p. 221.

- Phipps 2011a, p. 224.

- Smith 1998, p. 74.

- Phipps 2011a, p. 224 et 227.

- Phipps 2011a, p. 234 et 235.

- Phipps 2011a, p. 236.

- Phipps 2011a, p. 243 à 245.

- Phipps 2011a, p. 248 et 249.

- Phipps 2011a, p. 251 et 252.

- Smith 1998, p. 108.

- Phipps 2011a, p. 262 à 266.

- Phipps 2011a, p. 271.

- Chandler 1966, p. 54.

- Phipps 2011a, p. 270.

- Chandler 1966, p. 53.

- Phipps 2011b, p. 9 et 10.

- Phipps 2011b, p. 11 et 12.

- Boycott-Brown 2001, p. 219.

- Boycott-Brown 2001, p. 196.

- Smith 1998, p. 111 et 112.

- Chandler 1966, p. 73 et 74.

- Boycott-Brown 2001, p. 265 à 268.

- Boycott-Brown 2001, p. 270 et 271.

- Phipps 2011b, p. 25 et 26.

- Chandler 1966, p. 75.

- Phipps 2011b, p. 33.

- Phipps 2011b, p. 45.

- Phipps 2011b, p. 49.

- Phipps 2011b, p. 58 et 59.

- Phipps 2011b, p. 61.

- Rooney 1998, p. 448.

- Chandler 1966, p. 95.

- Phipps 2011b, p. 62.

- Phipps 2011b, p. 85.

- Phipps 2011b, p. 123.

- Smith 1998, p. 131.

- Phipps 2011b, p. 138 et 139.

- Phipps 2011b, p. 142.

- Phipps 2011b, p. 154.

- Phipps 2011b, p. 162.

- Smith 1998, p. 133 et 134.

- Phipps 2011b, p. 164 et 165.

- Phipps 2011b, p. 166.

- Phipps 2011b, p. 170 et 171.

- Phipps 2011b, p. 184.

- Phipps 2011b, p. 187 à 189.

- Tuetey 1899, p. 295 et 296.

- Tuetey 1899, p. 221 à 230.

- Phipps 2011b, p. 205.

- Rooney 1998, p. 450.

- Phipps 2011c, p. 215 à 217.

- Phipps 2011c, p. 254.

- Tuetey 1899, p. 193 à 196.

- Phipps 2011c, p. 233.

- Tuetey 1899, p. 200 à 207.

- Phipps 2011c, p. 252 et 253.

- Tuetey 1899, p. 242 et 243.

- Duffy 1999, p. 46.

- Phipps 2011c, p. 256.

- Smith 1998, p. 151.

- Duffy 1999, p. 51.

- Phipps 2011c, p. 257.

- Duffy 1999, p. 47.

- Duffy 1999, p. 60 et 61.

- Duffy 1999, p. 63.

- Smith 1998, p. 152.

- Duffy 1999, p. 65 et 66.

- Tuetey 1899, p. 254 à 259.

- Duffy 1999, p. 67.

- Tuetey 1899, p. 259.

- Duffy 1999, p. 68.

- Phipps 2011c, p. 263.

- Tuetey 1899, p. 263 à 265.

- Tuetey 1899, p. 265 et 266.

- Phipps 2011c, p. 263 et 264.

- Tuetey 1899, p. 269 à 274.

- Phipps 2011c, p. 460 à 462.

- Tuetey 1899, p. 274.

- Phipps 2011c, p. 466.

- Tuetey 1899, p. 270 et 274.

- Banc 2007, p. 378.

- Tuetey 1899, p. 274 et 275.

- Jourquin 2001, p. 17 et 20.

- Jourquin 2001, p. 115.

- Tuetey 1899, p. 270 à 276.

- Béatrice Capelle et Jean-Claude Demory, « Sérurier, l'homme d'une seule campagne », dans Maréchaux d'Empire, E/P/A, , 287 p. (ISBN 978-2-85120-698-5), p. 80.

- Tuetey 1899, p. 275 ; 278 à 280.

- Tuetey 1899, p. 280 et 281.

- Tuetey 1899, p. 283 à 285.

- Banc 2007, p. 379.

- Chardigny 1977, p. 391 et 392.

- Tuetey 1899, p. 287 et 288.

- Tuetey 1899, p. 288.

- Banc 2007, p. 380.

- Tuetey 1899, p. 289 et 290.

- Hennezel 1913, p. 12.

- Tuetey 1899, p. 303.

- Jean-Paul Bertaud, « Sérurier, Jean-Mathieu-Philibert », dans Dictionnaire Napoléon, Fayard, , p. 1570.

- Tuetey 1899, p. 291 à 296.

- Tuetey 1899, p. 293.

- Tuetey 1899, p. 297 à 300.

- Phipps 2011c, p. 264.

- Tuetey 1899, p. 295.

- Tuetey 1899, p. 294 à 295 ; 298 à 299.

- Banc 2007, p. 375 et 378.

- Tuetey 1899, p. 295 à 297.

- Tuetey 1899, p. 301.

- Rooney 1998, p. 452.

- Tuetey 1899, p. 300 et 301.

- Tuetey 1899, p. 294.

- Jourquin 2001, p. 117.

- Tuetey 1899, p. 270 et 271 ; 273.

- Jourquin 2001, p. 125.

- Tuetey 1899, p. 309.

- Tuetey 1899, p. 13.

- Chardigny 1977, p. 198.

- Hennezel 1913, p. 5 et 6.

- Tuetey 1899, p. 290.

- Hennezel 1913, p. 26.

- Jourquin 2001, p. 202.

- Jourquin 2001, p. 108.

- (en) François Velde, « Armory of the French Hereditary Peerage (1814-30) », sur heraldica.org, (consulté le ).

Annexes

Bibliographie

![]() : document utilisé comme source pour la rédaction de cet article.

: document utilisé comme source pour la rédaction de cet article.

- Jean-Claude Banc (préf. Ronald Zins), Dictionnaire des maréchaux de Napoléon, , 454 p. (ISBN 978-2-756400-78-5).

- Louis Chardigny, Les Maréchaux de Napoléon, Paris, Tallandier, coll. « Bibliothèque napoléonienne », , 495 p. (ISBN 2-235-01609-X).

- Jehan de Hennezel, « Souvenirs sur le Maréchal Serurier et sa famille », Bulletin de la Société académique de Laon, Saint-Quentin, Imprimerie D. Antoine, vol. 35, , p. 3 à 26 lire en ligne sur Gallica.

- Jacques Jourquin, Dictionnaire des maréchaux du Premier Empire, Christian/Jas, , 211 p. (ISBN 2-911090-06-3).

- « Jean Mathieu Philibert Sérurier », dans Charles Mullié, Biographie des célébrités militaires des armées de terre et de mer de 1789 à 1850, [détail de l’édition].

- « Jean Mathieu Philibert Sérurier », dans Adolphe Robert et Gaston Cougny, Dictionnaire des parlementaires français, Edgar Bourloton, 1889-1891 [détail de l’édition].

- Louis Tuetey, Un général de l'armée d'Italie, Sérurier, 1742-1819 : d'après les archives de France et d'Italie, Berger-Levrault, , 380 p. (lire en ligne).

- (en) Martin Boycott-Brown, The Road to Rivoli: Napoleon's First Campaign, Londres, Cassell & Co, (ISBN 0-304-35305-1).

- (en) David G. Chandler, The Campaigns of Napoleon, New York, Macmillan, .

- (en) Christopher Duffy, Eagles Over the Alps: Suvarov in Italy and Switzerland, 1799, Chicago, The Emperor's Press, (ISBN 1-883476-18-6).

- (en) Ramsay Weston Phipps, The Armies of the First French Republic: The Armies in the West 1793 to 1797 And The Armies In The South 1793 to March 1796, vol. 3, Pickle Partners Publishing, 2011a (1re éd. 1931) (ISBN 978-1-908692-26-9).

- (en) Ramsay Weston Phipps, The Armies of the First French Republic: The Army of Italy (1796–1797), Paris and the Army of the Interior (1792–1797), The Coup D'Etat of Fructidor (September 1797), vol. 4, Pickle Partners Publishing, 2011b (ISBN 978-1-908692-27-6).

- (en) Ramsay Weston Phipps, The Armies of the First French Republic: The Armies Of The Rhine In Switzerland, Holland, Italy, Egypt, and The Coup D'Etat of Brumaire (1797–1799), vol. 5, Pickle Partners Publishing, 2011c (ISBN 978-1-908692-28-3).

- (en) David D. Rooney, « Sérurier: The Virgin of Italy », dans David G. Chandler, Napoleon's Marshals, Londres, Weidenfeld & Nicolson, (1re éd. 1987) (ISBN 0-297-84275-7).

- (en) Digby Smith, The Napoleonic Wars Data Book: Actions and Losses in Personnel, Colours, Standards and Artillery, 1792-1815, Londres, Greenhill, (ISBN 1-85367-276-9).

Articles connexes

- Service historique de la Défense – Fort de Vincennes – Cote : S.H.A.T. 6 Yd 28.