Bataille de Tarvis

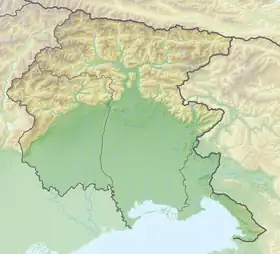

La bataille de Tarvis a eu lieu près de Tarvisio, actuellement en région Frioul-Vénétie Julienne en Italie, du au pendant la guerre de la Première Coalition.

| Date | - |

|---|---|

| Lieu | Tarvisio |

| Issue | Victoire française |

| Napoléon Bonaparte André Masséna Jean Joseph Guieu | Charles-Louis d'Autriche-Teschen Adam Bajalics von Bajahaza Joseph Ocskay von Ocsko |

| 11 000 hommes | 8 000 hommes |

| 1 200 morts ou blessés | 4 500 morts ou blessés 25 canons 400 à 500 chariots |

Première Coalition

Guerres de la Révolution française

Batailles

- Porrentruy (04-1792)

- Marquain (04-1792)

- 1er Quiévrain (04-1792)

- Longwy (08-1792)

- Verdun (08-1792)

- Thionville (08-1792)

- La Croix-aux-Bois (09-1792)

- Valmy (09-1792)

- Nice (09-1792)

- Lille (09-1792)

- Villefranche-sur-Mer (09-1792)

- 1er Mayence (10-1792)

- Jemappes (11-1792)

- 1re Malines (11-1792)

- 1re Furnes (11-1792)

- Limbourg (11-1792)

- Anderlecht (11-1792)

- Namur (11-1792)

- Francfort (12-1792)

- 1er Maastricht (02-1793)

- Neerwinden (03-1793)

- 2e Mayence (04-1793)

- 1er Condé (04-1793)

- 2e Quiévrain (05-1793)

- St-Amand (05-1793)

- Famars (05-1793)

- San Pietro (05-1793)

- 1er Valenciennes (05-1793)

- 2e Furnes (05-1793)

- 1re Arlon (06-1793)

- Landau (08-1793)

- 1er Le Quesnoy (en)

- Hondschoote (09-1793)

- Maubeuge (09-1793)

- Avesnes (en) (09-1793)

- Méribel (09-1793)

- Menin (09-1793)

- 3e Furnes (10-1793)

- Bergzabern (10-1793)

- 1re Wissembourg (10-1793)

- Wattignies (10-1793)

- Nieuport (10-1793)

- Kaiserslautern (11-1793)

- Wœrth (12-1793)

- Berstheim (12-1793)

- 2e Wissembourg (12-1793)

- Martinique (01-1794)

- Saint-Florent (02-1794)

- Bastia (04-1794)

- Guadeloupe (04-1794)

- 2e Arlon (04-1794)

- 1er Landrecies (04-1794)

- Villers-en-Cauchies (en) (04-1794)

- Troisvilles (en) (04-1794)

- Mouscron (en) (04-1794)

- Tourcoing (05-1794)

- Tournai (05-1794)

- Ouessant (navale) (06-1794)

- Hooglede (06-1794)

- Fleurus (06-1794)

- 2e Landrecies (07-1794)

- 2e Malines (07-1794)

- Calvi (07- 1794)

- 2e Le Quesnoy (07-1794)

- Tripstadt (en) (07-1794)

- 2e Valenciennes (08-1794)

- 2e Condé (08-1794)

- Sprimont (09-1794)

- Bois-le-Duc (09-1794)

- 2e Maastricht (10-1794)

- Venlo (10-1794)

- Luxembourg (11-1794)

- Helder (01-1795)

- Gênes (navale) (03-1795)

- Groix (navale) (06-1795)

- Quiberon (06-1795)

- Hyères (navale) (07-1795)

- Handschuhsheim (09-1795)

- 3e Mayence (10-1795)

- Ettlingen (en) (07-1796)

- Friedberg (07-1796)

- Altendorf (08-1796)

- Neresheim (08-1796)

- Sulzbach (08-1796)

- Amberg (08-1796)

- Friedberg (08-1796)

- Terre-Neuve (08-1796)

- Wurtzbourg (09-1796)

- Mainbourg (09-1796)

- Biberach (10-1796)

- Emmendingen (10-1796)

- Schliengen (10-1796)

- Kehl (10-1796)

- Irlande (12-1796)

- Droits de l'Homme (navale) (01-1797)

- Fishguard (02-1797)

- Cap Saint-Vincent (navale) (02-1797)

- Neuwied (04-1797)

- Diersheim (04-1797)

- Santa Cruz de Ténérife (navale) (07-1797)

- Camperdown (navale) (10-1797)

- Céret (04-1793)

- Mas Deu (05-1793)

- Bellegarde (05-1793)

- Perpignan (07-1793)

- Peyrestortes (09-1793)

- Trouillas (09-1793)

- Toulon (09-1793)

- 1re Le Boulou (10-1793)

- Bellver et Urgell (04-1794)

- 2e Le Boulou (04-1794)

- 1re St-Laurent-de-la-Mouga (05-1794)

- Les Aldudes (06-1794)

- Bastan (07-1794)

- 2e St-Laurent-de-la-Mouga (08-1794)

- Orbaitzeta (10-1794)

- Roses (11-1794)

- Sierra Negra (11-1794)

- Golfe de Rosas (02-1795)

- Pontós (06-1795)

- 1re Saorge (en)

- Gilette (10-1793)

- 2e Saorge (04-1794)

- 1re Dego (09-1794)

- Loano (11-1795)

- Voltri (en) (04-1796)

- Montenotte (04-1796)

- Millesimo (04-1796)

- 2e Dego (04-1796)

- Ceva (en) (04-1796)

- Mondovi (04-1796)

- Cherasco (04-1796)

- Fombio (05-1796)

- Pont de Lodi (05-1796)

- Borghetto (05-1796)

- Mantoue (07-1796)

- Lonato (08-1796)

- Castiglione (08-1796)

- Peschiera (08-1796)

- Rovereto (09-1796)

- Bassano (09-1796)

- Caldiero (11-1796)

- Pont d'Arcole (11-1796)

- Rivoli (01-1797)

- La Favorite (01-1797)

- Faenza (02-1797)

- Valvasone (03-1797)

- Tyrol (03-1797)

- Tarvis (03-1797)

- Leoben (04-1797)

- Pâques véronaises (04-1797)

- Chronologie de la campagne 1796-1797

| Coordonnées | 46° 30′ nord, 13° 34′ est | |

|---|---|---|

|

|

Lors de cet affrontement, trois divisions d'une armée de la première République française commandée par Napoléon Bonaparte attaquent plusieurs colonnes de l'armée autrichienne dirigée par l'archiduc Charles-Louis d'Autriche-Teschen. Pendant trois jours de combats confus, les divisions françaises menées par Masséna, Guieu, et Sérurier réussissent à bloquer le col de Tarvis et capturent 3 500 Autrichiens sous les ordres d'Adam Bajalics von Bajahaza.

Après la prise de la forteresse de Mantoue au début de février 1797, Bonaparte écrase sur son flanc sud l'armée des États pontificaux. Renforcé par le front du Rhin, il décide de repousser l'armée autrichienne hors du nord-est de l'Italie. L'offensive commence en mars par une manœuvre conjointe de l'aile gauche des troupes de Joubert dans le comté de Tyrol, et de l'armée principale de Bonaparte en direction de l'Est.

Le gros de l'armée française force les troupes de l'archiduc à battre en retraite tandis que Joubert bat Wilhelm Lothar Maria von Kerpen dans le Tyrol. Charles-Louis tente de prendre le col de Tarvis en envoyant trois colonnes de renforts qui trouvent le col tenu par Masséna. Elles réussissent à se frayer un chemin mais la dernière colonne est prise au piège entre les trois divisions françaises et obligée de se rendre. Les Français s'approchent à 121 km de Vienne. À la mi-avril, Bonaparte propose aux Autrichiens le traité de Leoben. La plupart des conditions en sont ratifiées par le traité de Campo-Formio en octobre 1797.

Contexte

Chute de Mantoue

Le 2 février 1797, le siège de Mantoue prend fin avec la reddition du Generalfeldmarschall Dagobert Sigmund von Wurmser. Pour récompenser son courage, Wurmser, son état-major et une escorte de 700 soldats sont autorisés à rejoindre les lignes autrichiennes. 20 000 autres Autrichiens sont libérés sur parole contre la promesse de ne pas se battre contre la France le temps de l'échange de prisonniers. Chez les assiégés, on dénombre 16 333 tués, blessés, ou morts de maladie. Les Français s'emparent de 325 pièces d'artillerie à Mantoue et récupèrent 179 de leurs propres canons perdus auparavant[1].

Napoléon Bonaparte n'est pas présent à la capitulation, étant parti quelques jours avant en raison de la guerre contre les États pontificaux. Suivant les instructions de Bonaparte, le général de division Sérurier refuse de changer les termes de la proposition de reddition auxquels Wurmser finit par céder. Les Autrichiens, désarmés, quittent Mantoue les 4, 5 et 6 février[2].

Offensive française

Le 3 février, une troupe de 9 000 hommes de l'Armée d'Italie, sous les ordres de Claude-Victor Perrin, écrase les 9 000 hommes de l'armée pontificale menée par le Feldmarschall-Leutnant Michelangelo Alessandro Colli-Marchi à la Bataille de Faenza (bataille de Castel Bolognese). Si les Français ont perdu 100 hommes, les forces pontificales comptent 800 tués et blessés, 1 200 prisonniers, et perdent 14 canons, 8 étendards et 8 affûts. Le 9 février, les 1 200 hommes de la garnison d'Ancône se rendent à Perrin[1]. Bonaparte contraint le Pape à accepter le traité de Tolentino, obligeant ainsi les États pontificaux à payer 30 millions de francs[3].

En 1796, la campagne d'Allemagne est pour la France le principal théâtre d'opération. Ce n'est que tardivement que le gouvernement français décide d'envoyer des troupes en Italie sous les ordres des généraux Jean-Baptiste Bernadotte et Antoine Guillaume Delmas. Le nouveau commandant autrichien en Italie, le Feldmarschall Charles-Louis d'Autriche-Teschen, dispose de 50 000 soldats mais ceux-ci sont répartis sur l'ensemble du front. Bonaparte choisit d'attaquer avant que les Autrichiens n'aient le temps de se préparer. Comptant 60 000 hommes disponibles, Bonaparte prévoit d'attaquer dans le Frioul avec deux tiers de ses troupes. On confie 20 000 hommes au général Barthélemy Catherine Joubert pour protéger le comté de Tyrol d'une possible intervention autrichienne. En l'absence de menace, Joubert a l'ordre de rejoindre Bonaparte dans la vallée de la Drave[4].

Le général Pierre Augereau étant en permission, Jean Joseph Guieu prend le commandement de sa division. Les généraux André Masséna, Bernadotte et Sérurier marchent avec le gros de l'armée qui franchit la Brenta à la fin de février[4]. Les intempéries amènent à suspendre les opérations, mais le 10 mars, deux colonnes s'ébranlent : Bonaparte emmène 32 000 hommes vers Valvasone en passant par Sacile. Le flanc gauche est protégé par Masséna et plus de 11 000 hommes. L'archiduc Charles-Louis a déployé ses forces principales entre Spilimbergo et San Vito al Tagliamento. Le 14, Masséna affronte une troupe autrichienne sous les ordres du major-général Franz Joseph de Lusignan[5].

Le 16 février 1797, les divisions de Guieu et de Bernadotte franchissent le Tagliamento, couvertes par un feu d'artillerie[5]. Lors de la bataille de Valvasone, les Français infligent à leurs adversaires 700 tués et prennent six canons. Le lendemain à Gradisca d'Isonzo, Bernadotte isole et force à se rendre une colonne de 2 500 soldats. Trois bataillons du régiment d'infanterie no 4 de la Hoch-und Deutschmeister, un bataillon du régiment d'infanterie no 51 Splényi, 10 canons et 8 étendards tombent aux mains des Français[6].

Au même moment, plus au nord, Joubert et 18 000 hommes affrontent le 20 mars 12 000 soldats du Feldmarschall-Leutnant Wilhelm Lothar Maria von Kerpen. À Salorno, Joubert met l'adversaire en déroute, faisant 300 tués et blessés et plus de 3 500 prisonniers, ne perdant lui-même que 200 tués et blessés. L'armée de Kerpen comptait cinq bataillons de trois régiments d'infanterie, trois escadrons de dragons et 5 000 miliciens tyroliens[6].

Bataille

Comme Masséna avance vers Tarvis (Tarvisio) en repoussant les troupes de Lusignan, l'archiduc Charles-Louis envoie trois divisions pour tenir le col. Mais à leur arrivée, les Autrichiens se trouvent pris entre Masséna et d'autres divisions de Bonaparte opérant derrière eux[5]. Le 21 mars, l'avant-garde de Masséna repousse le major-général autrichien Joseph Ocskay von Ocsko hors de Tarvis. Plus tard dans la journée, le major-général Charles Philippe de Vinchant de Gontreuil arrive avec une colonne et chasse les Français de Tarvis. Masséna lance un assaut le 22 mars, forçant Gontreuil à se retirer de la ville en direction de Villach[7].

Cette manœuvre laisse la colonne du Feldmarschall-Leutnant autrichien Adam Bajalics von Bajahaza du mauvais côté de la passe. Bajalics et le général-major Samuel Köblös de Nagy-Varád combattent le 22 mars contre les divisions de Masséna, Guieu et Sérurier. Le lendemain, ils se rendent avec 4 000 soldats autrichiens, 25 pièces d'artillerie, et 500 chariots[7]. Selon une autre source, les Français s'emparent de 3 500 Autrichiens, 25 canons et 400 véhicules. Lors des affrontements, les Français perdent 1 200 hommes tout en infligeant une perte de 1 000 tués et blessés à leurs adversaires[6].

Le 3e bataillon du régiment d'infanterie no 14 Klebek, le 4e bataillon du régiment d'infanterie no 52 Archiduc Anton et le bataillon de grenadiers Khevenhüller sont faits prisonniers. D'autres unités autrichiennes impliquées dans les combats sont deux bataillons du régiment d'infanterie no 36 Fürstenburg, trois bataillons du régiment d'infanterie no 39 Nadásdy, le bataillon de grenadiers Rüdt, quatre escadrons du régiment de hussards no 11 Erdödy et un escadron du régiment de dragons no 26 Toscane[6].

Suites militaires

Alors que Bernadotte poursuit l'armée en retraite de Charles-Louis dont l'armée se replie sur Laybach (Ljubljana), le général Charles Dugua occupe le port de Trieste avec une colonne de cavalerie. Voyant sa ligne de ravitaillement s'allonger, Bonaparte crée un nouveau centre d'opérations à Palmanova[5]. Pour empêcher que son flanc gauche soit inquiété, Bonaparte ordonne à Joubert de sécuriser Bressanone. À ce moment, le général Louis François Jean Chabot prend en charge les troupes de Sérurier, alors malade. Le 29 mars, les divisions de Masséna, Guieu et Chabot prennent Klagenfurt[8].

Ayant trop peu de troupes disponibles pour une offensive, Bonaparte déplace son centre d'opérations à Klagenfurt et ordonne à Joubert, Bernadotte et Perrin (alors resté dans les États pontificaux) de le rejoindre. Le général de brigade Louis Friant est chargé de tenir Trieste avec 1 500 soldats. Le 31 mars, Bonaparte envoie une lettre à l'archiduc Charles-Louis lui proposant un armistice. Il espère ainsi gagner du temps jusqu'à ce que le général Jean Victor Marie Moreau déclenche l'offensive en Allemagne. Pour faire impression sur les Autrichiens, Bonaparte fait avancer ses troupes jusqu'à Leoben qui est pris le 7 avril, à seulement 121 kilomètres de Vienne. Le même jour, les Autrichiens conviennent de cinq jours de suspension des hostilités[8].

Après s'être assuré de cinq jours de trêve supplémentaires, Bonaparte propose l'ouverture de négociations le 16 avril, bien qu'il n'ait pas autorité pour le faire. Conscients que les Français sont sur le point de lancer une offensive sur le Rhin, les Autrichiens signent le traité de Leoben le 18. La plupart des termes de cet accord sont confirmés par le traité de Campo-Formio le 17 octobre 1797[9]. Après l'armistice, des combats sans intérêt ont lieu sur le Rhin. Le 18 avril, l'armée française sous les ordres du général Lazare Hoche vainc le Feldmarschall-Leutnant Franz von Werneck à la bataille de Neuwied. L'armée de Moreau entre finalement en action les 20 et 21 avril en repoussant les troupes du Feldmarschall-Leutnant Anton Sztáray von Nagy-Mihaly à la bataille de Diersheim[10].

Pendant les combats à Tarvis, la colonne de Joubert poursuit son avancée. Le 21 mars, elle repousse une attaque du général-major Johann Ludwig Alexius von Loudon (en) à Neumarkt. Joubert laisse 5 000 hommes de la division de Delmas protéger sa ligne de ravitaillement et marche sur Klausen où il bat von Kerpen le 22 mars. Les Autrichiens battent en retraite et sont à nouveau vaincus le 28 mars et repoussés hors de Sterzing. L'intervention de la milice du Tyrol force Joubert à revenir à Brixen où von Kerpen attaque le 31 mars et, fort de 12 000 hommes supplémentaires le 2 avril, sans toutefois pouvoir l'en déloger. Néanmoins, Delmas se retire de Bozen (Bolzano) le 4 avril. Le 5, Joubert part pour Villach et, après d'incessantes escarmouches avec la milice tyrolienne, effectue la jonction avec Bonaparte le 8 mai, bien après la signature du traité de Leoben. Pendant la campagne de Joubert, les pertes françaises ont atteint 8 000 hommes[11].

Notes

- Smith (1998), 132-133

- Boycott-Brown (2001), 521-522

- Chandler (1966), 121

- Chandler (1966), 122

- Chandler (1966), 123

- Smith (1998), 133-134

- Smith & Kudrna, Köblös de Nagy-Varád, Samuel

- Chandler (1966), 124

- Chandler (1966), 125

- Smith (1998), 134-135

- Smith & Kudrna, Kerpen, Wilhelm Lothar Maria von

Références

- (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « Battle of Tarvis (1797) » (voir la liste des auteurs).

- Martin Boycott-Brown, The Road to Rivoli : Napoleon's First Campaign, Londres, Cassell & Co, , 560 p. (ISBN 0-304-35305-1)

- Chandler, David G., The Campaigns of Napoleon, New York, NY, Macmillan,

- Smith, Digby et Kudrna, Leopold, « Kerpen, Wilhelm Lothar Maria von », The Napoleon Series,

- Smith, Digby et Kudrna, Leopold, « Köblös de Nagy-Varád, Samuel », The Napoleon Series,

- (en) Smith, Digby, The Napoleonic Wars Data Book, Londres, Greenhill, , 582 p. (ISBN 1-85367-276-9)