Jean Dubuffet

Jean Dubuffet, né le au Havre et mort le à Paris 6e[1], est un peintre, sculpteur et plasticien français, le premier théoricien d'un style d'art auquel il a donné le nom d'« art brut », des productions de marginaux ou de malades mentaux : peintures, sculptures, calligraphies, dont il reconnaît s'être lui-même largement inspiré[2].

_-_BEIC_6363665_dettaglio.jpg.webp)

| Naissance | |

|---|---|

| Décès |

(à 83 ans) 6e arrondissement de Paris ou Paris |

| Sépulture | |

| Nom de naissance |

Jean Philippe Arthur Dubuffet |

| Pseudonymes |

Jan du qu, J. Dubufe, Louis-Léon Bendy |

| Nationalité | |

| Formation | |

| Activités | |

| Période d'activité |

- |

| Conjoint |

Émilie Carlu dite « Lili »(1902-1988) |

| Membre de | |

|---|---|

| Mouvements | |

| Représenté par |

Pace Gallery (en), Artists Rights Society |

| Genre artistique | |

| Influencé par |

Expressions de la folie (en) |

_et_%C3%89milie_Carlu_(son_%C3%A9pouse)_Cimeti%C3%A8re_de_Tubersent_(Pas-de-Calais).jpg.webp)

Notoriété

Le , la première « exposition marquante » dans Paris libéré est celle de ses œuvres à la galerie René Drouin, alors qu'il n'est encore qu'un peintre inconnu, provoquant un véritable scandale. Il est aussi l’auteur de vigoureuses critiques de la culture dominante, notamment dans son essai, Asphyxiante culture (1968), qui crée une polémique dans le monde de l'art. À l'occasion de la première exposition de sa collection d'art brut qu'il organise en 1949, il rédige un traité, L'Art brut préféré aux arts culturels.

Officiellement propulsé sur le devant de la scène artistique par une rétrospective de 400 peintures, gouaches, dessins, sculptures, qui a lieu au Musée des arts décoratifs de Paris du au , l'artiste français le plus contesté et le plus admiré de l'après-guerre crée l'événement de ce début d'année. Il devient l'inspirateur de nombreux artistes, adeptes de « l'art autre », variante de l'art brut, parmi lesquels Antoni Tàpies, ainsi que des adeptes de la contestation artistique comme le groupe espagnol Equipo Crónica.

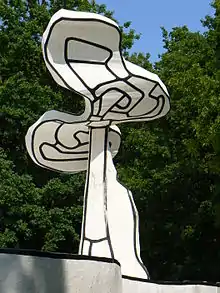

Son œuvre est composée de peintures, d'assemblages souvent qualifiés à tort de collages, de sculptures et de monuments dont les plus spectaculaires font partie d'un ensemble, L'Hourloupe (1962-1974), ainsi que des architectures : la closerie Falbala et la villa Falbala. Il a fait l'objet de rétrospectives au palais Grassi de Venise, au musée Solomon R. Guggenheim.

Sa collection personnelle, la Collection de l'art brut qui regroupait, depuis 1945, des artistes découverts dans les prisons, les asiles, des marginaux de toutes sortes, alors propriété de la Compagnie de l'art brut fondée en 1948, aurait dû rester à Paris. Mais les atermoiements de l'administration française ont poussé Dubuffet à accepter l'offre de la ville de Lausanne en Suisse, où la collection a été installée au château de Beaulieu et définitivement donnée.

Considéré comme peu amène, procédurier, atrabilaire, il se fâchait souvent avec son entourage. Avant la mort de Dubuffet, en 1985, Jean-Louis Prat a eu toutes les peines du monde à organiser la rétrospective de 150 tableaux de l'artiste, qui s'est finalement tenue du au à la fondation Maeght[note 1].

En revanche, il était généreux, comme en témoignent ses amis, Alexandre Vialatte, Alphonse Chave, Philippe Dereux, et les nombreuses donations qu'il a faites de son vivant, entre autres, un ensemble de 21 tableaux, 7 sculptures et 132 dessins au musée des arts décoratifs de Paris, provenant de sa collection personnelle.

Biographie

Entre commerce et art, 1908-1935

Fils de Charles-Alexandre Dubuffet et de Jeanne-Léonie Paillette, négociants aisés en vin, Jean Dubuffet appartient à la bonne bourgeoisie havraise[3]. Il entre au lycée du Havre où il fera toutes ses études secondaires. Parmi les élèves du lycée se trouvent Armand Salacrou, Georges Limbour et Raymond Queneau[4]. Dubuffet n'est pas passionné par ses études. Il préfère le dessin et il s'inscrit dès la classe de seconde à l'école des beaux-arts du Havre, qui compte aussi parmi ses anciens élèves Georges Braque, Raoul Dufy et Othon Friesz[4]. L'été 1917, il prend des cours auprès de Hélène Guinepied, à Saint-Moré (Yonne), qui enseigne sa méthode de dessin libre à grande échelle, dite Méthode Helguy et compte parmi ses élèves Gaston Chaissac[5].

Après avoir passé son baccalauréat, il s'inscrit à Paris à l'Académie Julian. Quand il constate qu'il préfère apprendre seul, il quitte l'académie et établit un atelier au 37, rue de la Chaussée-d'Antin, dans une dépendance de l'affaire familiale. Suzanne Valadon et Élie Lascaux lui présentent alors Max Jacob, Charles-Albert Cingria et Roger Vitrac[3]. Bien qu'il ait rencontré Fernand Léger, André Masson et Juan Gris, Dubuffet choisit de vivre en reclus, d'étudier les langues. Il s'essaie aussi à la littérature, à la musique et se disperse.

« Je cherchais « l'Entrée ». Or ça n'allait pas ; j'avais l'impression que je n'étais pas adapté à ma condition humaine […] j'avais à l'arrière-plan comme une angoisse que tout cela ne pesait pas lourd[6]. »

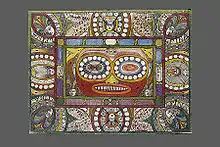

Il voyage en Italie, en Suisse, il cherche sa voie. Il est convaincu que l'art occidental meurt sous le foisonnement des références plus ou moins académiques : « La peinture de l'après-guerre est en effet une réaction contre les audaces du début du siècle[7]. » Il décide de se consacrer au commerce, et après un voyage d'affaires à Buenos Aires, il retourne au Havre où il travaille dans l'affaire de son père. Il se marie avec Paulette Bret (1906-1999) en 1927 et il décide de s'installer à Bercy, où il fonde un commerce de vins en gros. Mais après un voyage en Hollande en 1931, le goût de la peinture lui revient et il loue un atelier, rue du Val-de-Grâce, où il va travailler régulièrement. Dès 1934, il met son commerce en gérance et se consacre à de nouvelles expérimentations artistiques. Il est à la recherche d'une forme d'expression nouvelle. Il se lance dans la fabrication de marionnettes et de masques sculptés d'après les empreintes de visages[8], sans grand succès[7]. Il a installé son atelier au 34, rue Lhomond et il envisage de se faire montreur de marionnettes[9].

En réalité, Dubuffet est un autodidacte, ce qui explique sa curiosité pour les trouvailles d'artistes « non culturels », pour « l'art des fous », et sa révolte aussi contre l'art des musées qui lui vaudra de multiples inimitiés nées de multiples batailles[10].

« Naïve est l'idée que quelques pauvres faits et quelques pauvres œuvres des temps passés qui se sont trouvés conservés sont forcément le meilleur et le plus important de ces époques. Leur conservation résulte seulement de ce qu'un petit cénacle les a choisis et applaudis en éliminant tous les autres[10]. »

Expérimentations, 1937-1943

Découragé, Dubuffet reprend son activité commerciale en 1937. Il a divorcé de Paulette en 1935. En 1937, il épouse Émilie Carlu[11], née le à Tubersent[12] et morte en 1988 à Cucq, deux ans après la reprise de son activité commerciale, en 1939, et cette même année, il est mobilisé au ministère de l'Air, à Paris. Mais il est bientôt envoyé à Rochefort pour indiscipline. Au moment de l'exode, il se réfugie à Céret où il est démobilisé. Et il reprend ses affaires à Paris en 1940. Mais dès 1942, il décide pour la troisième fois de se consacrer exclusivement à la peinture[13]. Dubuffet est un peintre « quasi clandestin », selon Gaëtan Picon[14].

Il réalise plusieurs tableaux dont le premier véritablement important est Les Gardes du corps, huile sur toile (113 × 89 cm, collection privée), considéré comme le point de départ de l'œuvre[15]. À la fin de cette même année, son ami Georges Limbour, qui lui achète les Gardes du corps, le sort de sa « clandestinité » en le présentant à Jean Paulhan. Dubuffet, qui vient de s'installer dans un nouvel atelier au 114 bis, rue de Vaugirard, a déjà réalisé de nombreux tableaux notamment des gouaches : Les Musiciennes (65 × 47 cm). Il participe par l'intermédiaire de Jean Paulhan à l'exposition « Le Nu dans l'art contemporain » à la galerie Drouin, avec Femme assise aux persiennes (), huile sur toile (73 × 68 cm)[16] et dans la même galerie, en juillet, il présente Vingt et un paysages et Paysage herbeux et terreux[14].

Les Gardes du corps marquent une rupture brutale dans la peinture de l'artiste qui s'éloigne du souci de ressemblance de ses tableaux précédents. Cette œuvre est considérée par Gaëtan Picon comme « des esprits dressés au seuil de l'œuvre pour en annoncer l'esprit […] ce sont de hauts pavois marqués de son signe[17] ».

L'autre œuvre marquante est Métro (), huile sur toile (162 × 180 cm)[18], présentant des bonshommes et bonnes femmes serrés comme des harengs, avec des nez immenses et des chapeaux rigolos. Dubuffet a choisi des couleurs crues posées rapidement sur la toile. « L'artiste qui a toujours eu pour ambition de peindre l'homme en complet-veston envisage de confectionner sur ce thème un petit album composé de lithographies dont le texte sera écrit par Jean Paulhan[19]. » Sur ce thème, il fera une série composée d'huiles[20] et de gouaches, isolant parfois deux personnages[21]. Son autre thème d'inspiration est la foule qu'il initie avec La Rue (), huile sur toile (92 × 73 cm), qui sera exposée à la galerie Drouin en 1944 et en , à la galerie Pierre Matisse de New York. Un thème qu'il reprend plus tard dans un nouveau style : Rue passagère (1961), huile sur toile (129,3 × 161,7 cm)[22].

L'événement de l'après-guerre, 1944-1981

La première exposition personnelle de Dubuffet à la galerie René Drouin située alors 17, place Vendôme[note 2] comprend 55 huiles et 24 lithographies datées d', la préface du catalogue est signée Jean Paulhan[14].

Les œuvres de Dubuffet exposées entre 1944 et 1947 à la galerie Drouin sont chamarrées, d'allure « barbare » et délirante, dont certains amateurs s'entichent, tandis que la majorité du public crie à la provocation et à l'imposture[13] - [23]. Les expositions suivantes : « Mirobolus, Macadame et Cie », « Hautes Pâtes », reçoivent le même accueil controversé. Dubuffet répond aux détracteurs :

« Il est vrai que la manière du dessin est, dans ces peintures exposées, tout à fait exempte d'aucun savoir-faire convenu comme on est habitué à le trouver aux tableaux faits par des peintres professionnels, et telle qu'il n'est nullement besoin d'aucunes études spéciales, ni d'aucuns dons congénitaux pour en exécuter de semblables […]. Il est vrai que les tracés n'ont pas été exécutés avec soin et minutie mais donnent au contraire l'impression d'une négligence […]. Enfin il est vrai que beaucoup de personnes éprouveront d'abord, au vu de ces tableaux, un sentiment d'effroi et d'aversion[24]. »

L'artiste, qui a pourtant de solides connaissances en art (il a fait les Beaux-Arts du Havre), campe sur sa volonté anti-culturelle. Il présente dans ces expositions des œuvres qui jouent avec la gaucherie, le gribouillage, la matière brute où se trouve l'origine de l'art[25]. Ces œuvres rappellent les dessins d'enfant et aussi, pour Dubuffet, l'importance des œuvres des malades mentaux dont il est un grand collectionneur et dont il reconnaît s'être inspiré. « Hautes Pâtes » présente des œuvres de couleurs sombres, boueuses ou en pâte épaisse.

« […] Je tiens pour oiseux ces sortes de savoir-faire et de dons [ceux des artistes professionnels], Il est vrai que les couleurs qui sont dans ces tableaux ne sont pas des couleurs vives et heurtées comme c'est actuellement la mode, mais qu'elles se tiennent dans des registres monochromes et des gammes de tons composites et pour ainsi dire, innommables[26]. »

À vrai dire, Dubuffet ne cherche pas à plaire. Il ne cherche même pas à vendre, puisqu'il est dégagé de tout besoin matériel par la fortune familiale. Il cherche et recherche, en quête d'une voie plastique nouvelle que quelques rares initiés apprécient fortement. Francis Ponge, Paulhan, Limbour, et bientôt d'autres, comme André Breton, soutiendront sa démarche. Mais en attendant, le , « la première exposition marquante dans Paris libéré à la galerie Drouin est celle d'un artiste inconnu, Dubuffet, dont la maladresse délibérée provoque un scandale tel qu'on n'en avait pas vu depuis longtemps. La galerie reçoit des lettres anonymes, le livre d'or est couvert d'insultes[25] ».

La spontanéité inventive et la tendresse barbare

.jpg.webp)

C'est uniquement sous cette forme que l'artiste conçoit la création. Dubuffet refuse l'idée de don, la vocation-privilège et ses implications. Sans doute le don est-il remplacé par le « travail » dont il donne une définition particulière[27]. Mais c'est surtout le fait qu'un artiste puisse avoir la « main heureuse » qui lui paraît important :

« Tel peintre barbouillant sommairement un ton clair pardessus un préalable ton foncé, ou l'inverse, et de manière que les caprices du pinceau fassent jouer les dessous, […] obtiendra, mais à condition d'avoir la main heureuse, la main enchantée, un résultat bien plus efficace que tel autre peintre s'épuisant lourdement à combiner pendant des semaines des voisinages de nuances laborieusement concertées[28]. »

De 1947 à 1949, Dubuffet a effectué trois voyages au Sahara, notamment à El Goléa, attiré par une « table rase » dont l'artiste a besoin pour parachever son « déconditionnement ». Car malgré ses recherches pour se libérer de toute influence, Dubuffet se heurte encore à certaines limites, notamment le furieux scandale provoqué par ses expositions. Dans le désert, il trouve le « rien » sur lequel il peut construire[29]. De cette période datent Marabout, Arabe, chameau entravé (janvier-), peinture à la colle (37,5 × 54 cm), collection privée, New York ; Chameau entravé accroupi (1948), encre de Chine ; Traces de pas sur le sable, dessin à la plume (16 × 14,5 cm).

De son troisième voyage, il tire des paysages : Paysage blanc (1949), huile sur toile de jute (89 × 116 cm) ; Paysage avec trois personnages (1949), huile sur isorel intitulé au dos Paysage grotesque (60 × 40 cm) ; Paysage pêle-mêle (1949), huile sur toile (116 × 89 cm)[30]. Il réalise aussi trois carnets de croquis « d'une admirable dextérité[29] » : El Goléa I, II et III, dont il a donné une partie au MoMa : Arabe, marabout et Traces dans le sable (1948), encre sur papier, El Goléa II (20 × 16,2).

Dans Prospectus aux amateurs de tous genres, l'artiste parle de ces « matières magiques qui paraissent avoir leur volonté propre et tellement plus de pouvoir que les intentions concertées de l'artiste[31] ». Tout l'effort de l'artiste tend vers un déconditionnement. Car il ne peut nier, à quarante ans passés, avoir reçu ce conditionnement. Il doit lutter contre l'Occident et les valeurs du XXe siècle. Au début des années 1960, dans une lettre au critique d'art italien, Renato Barilli, il refuse d'être confondu avec les peintres de la matière qui n'ont fait que suivre ses travaux à partir de 1950, dont l'effet de choc à New York comme à Paris a été très grand. Il a lui-même abandonné cette direction qui devenait, de son point de vue, conventionnelle[32].

En 1947, l'artiste a fait une exposition des portraits de ses amis qu'il a réalisés entre 1945 et 1947 : Portraits par Dubuffet, une série de portraits d'artistes comprenant notamment Francis Ponge, Jean Paulhan, Georges Limbour, Paul Léautaud, Jean Fautrier, Henri Michaux, Antonin Artaud, André Dhôtel, Charles-Albert Cingria[33], Michel Tapié[34], Joë Bousquet[35], Henri Calet, Jules Supervielle[36] et bien d'autres dans un style que André Pieyre de Mandiargues a qualifié de « tendresse barbare » :

« Faisant le portrait de ses amis avec une manière de tendresse barbare, il les colle au mur ! Inscrit comme d'une pointe de clou dans le plâtre enfumé, ce sont les meilleurs portraits des temps modernes[37]. »

De Jean Paulhan, avec lequel il échange un volumineuse correspondance de 1945 à 1968, il fait, dès 1945, de multiples portraits, que le Metropolitan Museum of Art a évalué au nombre de 27[38].

Dubuffet considère qu'un portrait n'a pas besoin d'accuser beaucoup de traits distinctifs de la personne figurée. Il les a traités dans un esprit d'effigie de la personne, sans qu'il soit besoin de pousser très loin l'exactitude des traits. Utilisant même un procédé pour empêcher la ressemblance[39].

Des Corps de dames aux Petites statues de la vie précaire

_-_BEIC_6341424.jpg.webp)

Entre 1950 et 1951, il y a peu d'innovations dans les techniques du peintre, à l'exception de ses « peintures émulsionnées[note 3] ». L'essentiel de sa production est un ensemble de paysages, Paysage grotesque violâtre, (), gouache (20 × 26 cm), musée des arts décoratifs de Paris[40], et surtout la série des Corps de dames, œuvres où la tête n'est qu'une toute petite excroissance, tandis que le corps est gonflé démesurément[41]. Le sujet est traité avec différents matériaux, en dessin à l'encre de Chine, plume et calame (1950, 27 × 31 cm), Fondation Beyeler Bâle. Mais aussi en aquarelle, en huile sur toile : Corps de dame, pièce de boucherie (1950), huile sur toile (116 × 89 cm), Fondation Beyeler[42], avec des jambes raccourcies à l'extrême. On trouve aussi quelques natures mortes, les Tables, comme si Dubuffet était tenté de mélanger l'humain et la chose[43] : Le Métafisyx (1950), huile sur toile (116 × 89,5 cm) est encore une variation sur le corps de dames dont il conserve la forme[44].

À partir de 1951, à Paris, et à New York, où il réside de à , Dubuffet travaille des peintures en maçonnages lourds, en triturations de pâtes épaisses avec des reliefs. C'est la série des Sols et terrains, Paysages mentaux.

« J'ai eu l'impression que certaines de ces peintures aboutissaient à des représentations qui peuvent frapper l'esprit comme une transposition du fonctionnement de la machinerie mentale […]. C'est pourquoi je les ai dénommées Paysages mentaux. Dans de nombreux tableaux de ce groupe, j'ai par la suite, oscillé continuellement entre le paysage concret et le paysage mental, me rapprochant tantôt de l'un, tantôt de l'autre[45]. »

En 1951, cette année-là, Dubuffet publie un ouvrage sur la peinture d'Alfonso Ossorio avec lequel il est devenu très ami, et qu'il admire parce que sa peinture est une « subtile machine à véhiculer la philosophie[45] ». Jusqu'en 1953, il reste sur ce thème du « mental » avec Sols et terrains, Terres radieuses, avec des « pâtes battues », couleurs employées en pâtes épaisses dont les jeunes artistes américains vont s'inspirer. Celui que René Huyghe qualifiait de « docteur Knock de la peinture », cette peinture qu'Henri Jeanson qualifiait de « cacaïsme » dans Le Canard enchaîné[46] apporte un renouvellement technique qui va faire école. Les Pâtes battues forment une série d'une cinquantaine de tableaux dont peu restent dans leur état primitif parce que Dubuffet s'avise qu'en reprenant et en complétant ses œuvres, il obtenait des effets particuliers.

« La technique consistait à caresser légèrement le tableau après qu'il était sec, d'un large pinceau plat, avec des tons, dorés, bistres, qui liaient le tout. Le pinceau ainsi frotté légèrement n'accroche que les reliefs, tout en laissant un peu fuser les couleurs de la peinture antérieure. […] Ce n'est pas une seule fois que j'avais à promener mon large pinceau sur le tableau, mais plusieurs. […] de tout cela, résultait un fin poudroiement doré, comme ombreux, alimenté de l'intérieur d'une bizarre lumière […][47]. »

L'année suivante, Dubuffet se lance dans les objets en trois dimensions, des « sculptures » faites d'un peu tous les matériaux, fragments d'élément naturels, et qui sont plutôt des assemblages qu'il présente en octobre-novembre à la galerie Rive-Gauche, tels L'Âme du Morvan (1954), bois de vigne et sarments montés sur scorie avec goudron, corde, fil de fer, clous et agrafes (46,5 × 38,9 × 32,4 cm), Hirshhorn Museum and Sculpture Garden[48] - [49]. Ce sont les Petites statues de la vie précaire, conçues après une série d'assemblages avec des ailes de papillons[50], puis une série d'assemblages de morceaux de papiers découpés[51], puis des assemblages statuaires qui se rapprochent de l'art brut avec des matériaux humbles. Ce sont de petites figurines comme Le Duc, Le Dépenaillé , à base d'éponges, de charbon de bois, mâchefer, racine, pierre, pierre de Volvic, filasse, scories, dans une sorte de réhabilitation de matières décriées[52].

À l'été 1954, sa femme est malade et doit faire une cure à Durtol dans le Puy-de-Dôme. Jean y loue une maison et pendant cette période, il va se consacrer à des paysages et à une série de vaches très humoristiques[45], parmi lesquelles se trouve La Vache au nez subtil, conservée au Museum of Modern Art de New York[53]. L'année suivante, le couple s'installe à Vence.

La période de Vence

Le peintre décrit lui-même son installation à Vence : « À la fin de janvier 1955, les médecins préconisant pour ma femme l'habitat de Vence, je m'y transportai avec elle. J'eus quelque peine à y trouver un local approprié à mes travaux. Ne disposant d'abord que d'un petit atelier très exigu, j'y organisai un chantier d'assemblages d'empreintes à l'encre de Chine[54]. » C'est pour Dubuffet une période de recherches préliminaires qui vont l'amener à une deuxième série de Petit travaux d'ailes de papillons, puis aux Personnages monolithes, aux Empreintes de sols avec lesquelles l'artiste confectionne des assemblages en découpant des panneaux peints à l'avance[55]. Ou bien, il conserve ces panneaux quand ils lui plaisent, ce qui aboutit à des tableaux comme la série des Routes et Chaussées dont fait partie Sol du chemin très usagé, le jardin de pierres à Vence, huile sur toile (89 × 116 cm)[56].

|

« Le vrai art il est toujours là où on ne l'attend pas. Là où personne ne pense à lui ni ne prononce son nom. L'art, il déteste d'être reconnu et salué par son nom. Il se sauve aussitôt. L'art est un personnage passionnément épris d'incognito. Sitôt qu'on le décèle, que quelqu'un le montre du doigt, alors il se sauve en laissant à sa place un figurant lauré qui porte sur son dos une grande pancarte où c'est marqué Art, que tout le monde asperge aussitôt de champagne et que les conférenciers promènent de ville en ville avec un anneau dans le nez »- Jean Dubuffet dans le catalogue de la rétrospective de 1961[57]. |

Au bout de deux ans, les recherches de Dubuffet aboutissent à d'autres séries de « terrains » qu'il classe sous les intitulés : « Topographies » « Texturologies », « Matériologies », « Aires et sites » dont les résultats vont surprendre le public une fois de plus.

« De toutes les recherches que Jean Dubuffet effectua, la série des Texturologies et des Matériologies est celle qui suscita le maximum de défiance et de quolibets. C'est peut-être parce qu'elle marquait le point ultime (et peut-être le plus accompli) de ses expériences sur le regard et sur les choses. […] Dubuffet avait enfin fabriqué ce qu'il avait toujours souhaité : des machines à rêver avec des nappes de poussière indistinctes. Avec les Texturologies, il atteignait les sommets de la plus aride, mais aussi de la plus poétique abstraction. À l'opposé, avec les Matériologies, il révélait les vertus interloquantes du concret élémentaire »

Dubuffet parle de « dessin au petit point » lorsqu'il décrit ses travaux de 1958 à 1959[59] qui sont des « Empreintes texturologiques » sur papier, « obtenues pour la plupart avec de la peinture à l'huile noire, affectant quelquefois la forme de fins réseaux de traits entrecroisés[60] ».

Plus précisément, la série des texturologies prolonge les recherches « Sols et terrains » commencée au début des années 1950. Ce sont des huiles sur toile « au petit point » qui donnent l'effet d'une matière étoilée[61], comme Chaussée urbaine mouillée (1957), huile sur toile (80 × 100 cm), ou Texturologie XVIII (Fromagée) (1958), huile sur toile (81 × 100 cm)[62].

Les Matériologies sont des œuvres réalisées avec les matériaux les plus travaillés. Les unes sont faites d'éléments de papier d'argent froissé et peint, colmaté et assemblé sur des panneaux d'isorel. D'autres sont faites d'épaisses triturations de papier mâché, appliqué sur panneaux d'Isorel ou sur grillage, certaines comportent du papier mâché mastiqué sur pâte plastique : Joies de la terre, 1959, papier mâché teinté dans la masse dans les tons sépia clair (130 × 162 cm), Vie minérale ardente (1959), papier d'argent (54 × 65 cm)[63], Messe de terre (1959), papier mâché sur Isorel (150 x 195 cm)[64].

Les travaux de cette période seront exposés à Paris au Musée des arts décoratifs en 1961 avec d'autres œuvres datant de ses périodes antérieures. À cette occasion, Dubuffet est de nouveau « l'unique artiste par qui le scandale arrive encore[65] ». Devant la rétrospective qui comporte quatre cents peintures gouache dessins, sculptures, assemblages, le public et une partie de la critique s'interroge encore : charlatan ou génie ? Dubuffet a soixante ans à ce moment-là, ses recherches ont procédé par cycles d'une prodigieuse puissance créatrice. Certains veulent voir en Dubuffet un second Picasso, les deux artistes ayant en commun le renouvellement constant de leurs moyens d'expression[65].

Jusqu'en 1960 et dans les années suivantes, à Vence, la production de Jean sera abondante, on trouve des petites statues en papier d'argent froissé, ou en papier mâché coloré dans la masse avec des encres, et parfois repeintes à l'huile, ainsi que des assemblages d'éléments naturels. En 1960, Daniel Cordier est devenu son marchand pour l'Europe et les États-Unis. Dubuffet s'installe dans une nouvelle maison à Vence, Le Vortex. Il vit désormais entre Vence et Paris[66]. Pendant la période Vence, il a fait la connaissance de Philippe Dereux avec lequel il a lié une solide amitié, et pour lequel il réalise à l'aquarelle un grand papillon en mémoire des « petits tableaux d'ailes de papillon[67] ».

Pendant cette période, Dubuffet noue également une solide amitié avec Alphonse Chave qu'il voit pratiquement tous les jours pendant dix ans[68]. En 1995, la galerie Chave a organisé une rétrospective, réunissant des lettres de l'artiste à Philippe Dereux, des textes de Dereux, celle de son ami très proche Alexandre Vialatte, en particulier la reproduction d'un article écrit pour le journal La Montagne en 1959 dans lequel Vialatte déclarait[note 4] : « La production de Jean Dubuffet est mystérieuse. Une littérature considérable mais coûteuse la décrit, la célèbre, la numérote […]. Toute son œuvre est une espèce de contre-ciel : un récit plein de fautes d'orthographe ; de fautes voulues et recherchées ; il ne la raconte pas, il la bafouille, […][69]. »

Dubuffet nouvelle manière

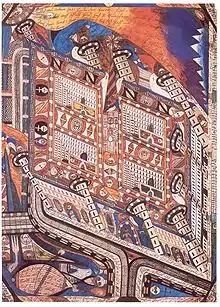

.jpg.webp)

Dubuffet est, dès 1962, suivi par d'autres peintres, notamment Antoni Tàpies qui est venu à « l'art autre », tel que Michel Tapié l'a défini dans son essai au titre homonyme L'Art autre incluant les trouvailles de Dubuffet[70]. Toujours en 1962, pendant l'été, il séjourne au Touquet-Paris-Plage, dans sa nouvelle villa-atelier Le Mirivis, allée des Chevreuils[71], il y réalise, entre le 15 et le , une série de dessins au stylo bille rouge et bleu, qui accompagnés des noms et de textes dans un jargon imaginaire, deviendront un petit livre qui donnera son titre au cycle de L'Hourloupe (1962-1974). Durant l'été 1963, toujours au Touquet-Paris-Plage, il peint les grands Paysages du Pas-de-Calais, dont La route d'Étaples[72]. Plus tard, en 1971, il va inspirer les contestataires espagnols de Equipo Crónica dont un des morceaux de bravoure est le tableau Celui-là ne m'échappera pas, qui montre des CRS empoignant sans ménagement un personnage de style Hourloupe. Dans les années 1970, Dubuffet va également réaliser « Praticables et costumes » pour le spectacle Coucou Bazar.

Pour fêter le quarantième anniversaire de Coucou Bazar, le musée des arts décoratifs de Paris expose du 24 au les découpes de praticables et les costumes de Coucou Bazar[73].

Le « Dubuffet nouveau » se caractérise aussi par des renouvellements incessants. À partir de L'Hourloupe dont il va décliner les dessins hachurés en tableaux d'assemblages découpés. À propos de ces assemblages, le peintre précise bien qu'il ne s'agit pas de « collages comme ceux des mouvements dada, surréalistes, et cubistes qui consistaient à juxtaposer des éléments de rencontre […] des objets non faits par les artistes eux-mêmes et destinés à une utilisation tout autre qu'artistique. L'effet visé résultait précisément du caractère tout à fait non-artistique de ces objets et de la surprise provoquée par leur utilisation dans une œuvre d'art. Mes assemblages procédaient d'un esprit tout différent puisqu'il s'y agit de tableaux formés de morceaux prélevés dans des peintures préalablement faites par moi-même à cette destination[74] ». Dubuffet devient aussi sculpteur, et il réalise des monuments ou architectures qui sont des « sculptures habitables ».

L'Hourloupe

_et_%C3%A9pouse_Dubuffet_%C3%A0_Gaudissart_1964.jpg.webp)

En 1964, Dubuffet montre ses travaux récents au Palazzo Grassi lors de la Biennale de Venise. Il a rompu avec les Matériologies et les études de sol pour travailler sur le thème du tissu urbain, des foules, le tout emmêlé dans des couleurs vives et des sinuosités comme : Légende de la rue. Les travaux de cette série qui comprend des toiles, des encres de couleurs, des sculptures et des assemblages sont réunis sous le nom de L'Hourloupe, mot-valise composé du mot « loup » et d'« entourloupe » selon Jean Louis Ferrier et Yann Le Pichon[70]. Diverses interprétations sont données selon les biographies sur la naissance de ce style et l'origine du nom qui lui a été donné. Le texte de la fondation Dubuffet l'explique ainsi : « Le mot “Hourloupe” était le titre d'un petit livre publié récemment et dans lequel figuraient, avec un texte en jargon, des reproductions de dessins aux stylo-billes rouge et bleu. Je l'associais, par assonance, à “hurler”, “hululer”, “loup”, “Riquet à la Houppe” et le titre Le Horla du livre de Maupassant inspiré d'égarement mental[75]. ».

Gaëtan Picon y voit une suite des Matériologies et de Paris-Circus dont Légende de rue fait partie, Paris-Circus étant l'ensemble des tableaux sur les foules et la ville[76].

« En répondant au téléphone Jean laisse courir sur le papier son stylo-bille rouge, d'où les dessins semi-automatiques qu'il barde de rayures rouges et bleues. Découpant ces figures, il les pose ensuite sur fond noir et en tire un petit livre de 26 pages de texte jargonnant, chaque page étant ornée d'un dessin au stylo à bille[76]. »

C'est par les rayures que Dubuffet réunit ensuite ses figures. Il s'agit de dessins dansants : Principe dansant de l'Hourloupe (1963), huile sur toile (195 × 150 cm), de tableaux-écritures : Parade d'objets (1964), huile sur toile (130 × 195 cm) ; Caballero (1965), vinyle sur papier entoilé (99 × 68,5 cm). À partir de 1965-1966, il se livre à des découpes peintes et à des transferts de peintures vinyliques sur résine stratifiée qui aboutissent à des volumes auxquels il donne le nom de « peintures monumentées[77] ». Un ensemble de sculptures peintes exposées de à à la galerie Jeanne Bucher, qui a édité un catalogue[78]. Ces sculptures peintes sont réunies ensuite par Max Loreau sous le titre « Sculptures peintes » dans le catalogue des travaux de Jean Dubuffet, volume 23[79], avec des textes de Gaëtan Picon et Jean Dubuffet.

Selon Gaëtan Picon, L'Hourloupe « est à une infranchissable distance de l'art brut. Dubuffet doute que cela soit à son avantage, comme s'il regrettait tant de détours et tant de recherches […] comme s'il aurait dû commencer par là, comme s'il eût préféré que L'Hourloupe soit commencement et non fin[80] ».

Coucou bazar

Coucou bazar présenté pour la première fois à l'occasion d'une rétrospective de ses œuvres au musée Solomon R. Guggenheim de mai à , est un « tableau animé » comprenant un ensemble de « praticables » sur lesquels l'artiste a fait de nombreuses recherches à partir de ses sculptures de L'Hourloupe, mais également de « costumes hourloupes ». Il s'agit d'un ballet de sculptures, de peintures, de costumes hachurés. La musique est de İlhan Mimaroğluu, compositeur turc de musique électronique, la chorégraphie est de Jean McFaddin. Dubuffet invente une sorte de commedia dell'arte dont les acteurs sont ses propres sculptures, dans le style hourloupe hachurés. C'est comme une sorte de grand Guignol où chaque élément se déplace très lentement. Les danseurs « entourloupés », dissimulés dans des praticables, exécutent une manière de danse macabre pour société défunte. Entre cérémonie sacrificielle et théâtre nô, cette animation de gigantesques sculptures veut être, selon son créateur « une réanimation des arts statiques[81] », dont Dubuffet dit « la peinture peut être une subtile machine véhiculer la philosohie[81] ».

Architectures, monuments et sculptures

À partir de 1966, Dubuffet passe aux réalisations en volume. Dans un premier temps, ce sont des objets : chaises, téléphones, arbres meubles à tiroir, tables. Puis des bâtiments : La Tour aux figures (classée monument historique), le Castelet l'Hourloupe, Château bleu, Jardin d'hiver. De la Tour aux figures, Dubuffet dit : « Paradoxalement érigés en lourd et massif monument, ce sont les cheminements rêveurs de la pensée que traduisent ces graphismes[82]. »

Sculptures et installations sont des « peintures monumentées » : L'Aléatoire (1967), sculpture en polyester (100 × 56 × 32 cm) ; Chaise III (1967), polyester (150 × 73 × 76 cm) ; Borne au Logos V (1966), polyester (100 × 50 × 50 cm). Ce passage en volume est l'avatar décisif de son œuvre, avec des expansions en polyester coloré. Il a toujours voulu « sortir de l'image », il abandonne l'huile pour la peinture au vinyle, au marker. Il apprend à maîtriser le polystyrène, le polyester, l’époxy, le béton projeté et les peintures polyuréthane[82].

En 1967, Dubuffet entreprend la construction du cabinet logologique qui sera installé par la suite à la villa Falbala[83], elle -même construite pour l'y abriter[84]. La Closerie Falbala classée monument historique et la Villa Falbala forment un ensemble que Dubuffet a construit et augmenté à partir de 1970. L'année suivante, il construit la maquette du Jardin d'émail dont la réalisation a été terminée en 1974. Entretemps, à Périgny-sur-Yerres l'artiste agrandit son espace et construit de nouveaux ateliers où il travaille à la réalisation du Groupe des quatre arbres, commandé par le banquier David Rockefeller de la Chase Manhattan Bank de New York, pour décorer la Chase Manhattan Plaza. Ce sont des sculptures en époxy inaugurées en 1972.

Dans la même période, entre 1968 et 1970, il travaille au Jardin d'hiver, sculpture habitable conservée au Centre national d'art et de culture Georges-Pompidou, dont le visuel et le descriptif se trouvent sur la notice du Centre Pompidou Virtuel[85].

En 1974, la Régie Renault lui commande un Salon d'été dont les travaux commencent en 1975 dans les bâtiments de Renault à Boulogne-Billancourt[83]. Cet épisode va être houleux, ainsi que le résume le journal Libération[86]. Les travaux ayant été interrompus sur ordre du nouveau président de la Régie, Jean Dubuffet se lance dans un procès qui le conduit en appel, en cassation et qui se termine en 1983 selon Libération, en 1981 selon le Collectif de l'exposition de Carcassonne. Jean ne poursuivra pas les travaux du Salon d'automne. Il a d'autres commandes, notamment le Manoir d'Essor pour le Louisiana Museum de Humlebæk, au Danemark, qu'il termine en 1982.

En 1983, Dubuffet inaugure à Houston (Texas) son Monument au fantôme construit en 1977 dans l'espace vert Discovery Green de Houston Texas[87]. En 1984, il inaugure le célèbre Monument à la bête debout[88] qui se trouve à Chicago (Illinois) dont il avait conçu la maquette en 1969. Fin 1984, Dubuffet décide d'arrêter de peindre et il rédige en 1985 sa Biographie au pas de course.

Jean Dubuffet meurt le dans le 6e arrondissement de Paris et est inhumé, avec son épouse, dans le cimetière de Tubersent[89] - [90].

La Fondation Dubuffet

Dans le cadre de la fondation qu'il a créée en [91], Jean Dubuffet a acheté un terrain à Périgny-sur-Yerres (Val-de-Marne), où se trouve l'atelier de Marino di Teana. C'est là qu'est installée la closerie, classée monument historique en 1998[92].De nombreuses œuvres de Dubuffet sont entreposées à Périgny, sous l'égide de la fondation ; on y trouve notamment la maquette de l'œuvre qui avait été destinée à Renault Boulogne-Billancourt. Le siège social de la fondation est à Périgny, mais elle est également sise à Paris au 137, rue de Sèvres, où elle offre une abondante documentation.

Dubuffet et l'art brut

La collection de Jean Dubuffet

En 1922, Jean Dubuffet s'intéressait déjà aux travaux du docteur Hans Prinzhorn qui avait rassemblé les œuvres de ses malades mentaux, constituant un Musée d'art pathologique à Heidelberg. Il avait découvert aussi l'exposition du psychiatre Walter Morgenthaler, médecin chef de la clinique de la Waldau près de Berne[93]. Dès 1923, Dubuffet accomplit son service militaire au service météorologique de la tour Eiffel ou, selon les biographes, au service de la compagnie météorologique du Fort de Saint-Cyr[6]. Il a connaissance des cahiers illustrés de Clémentine R. (Clémentine Ripoche), visionnaire démente qui dessine et interprète la configuration des nuages. Cette même année à Liège est créée la Fédération spirite internationale[94]. Dubuffet s'intéresse également à certaines œuvres du fonds Heidelberg qui ont été exposées à la Kunsthalle de Mannheim. 1923 est aussi l'année de l'internement de Louis Soutter dont Dubuffet ne découvrira l'œuvre qu'en 1945[95].

Le , Dubuffet baptise « art brut » un art qu'il collectionne depuis plusieurs années, art qui comprend à la fois l'art des « fous » et celui de marginaux de toutes sortes : prisonniers, reclus, mystiques, anarchistes ou révoltés[96]. Grâce à ses amis Jean Paulhan et Raymond Queneau, il découvre les créations d'adultes autodidactes ou psychotiques. Et c'est Paul Budry, qui a passé son enfance à Vevey, qui le met en contact avec le cercle médical suisse. Dubuffet entreprend alors avec Paulhan son premier voyage de prospection pendant trois semaines dans les hôpitaux psychiatriques suisses. À l'occasion d'un deuxième voyage en Suisse, et après avoir échangé de nombreux courriers avec lui, Dubuffet rencontre le psychiatre genevois Georges de Morsier, dont la patiente, Marguerite Burnat-Provins, intéresse le peintre pour ses recherches sur l'Art Brut[97]. En septembre de la même année, il rend visite à Antonin Artaud, alors interné à Rodez. Le docteur Ferdière lui conseille de visiter l'asile de Saint-Alban-sur-Limagnole où Auguste Forestier est interné. Il visite encore d'autres hôpitaux psychiatriques et des prisons, rencontre des écrivains, artistes, éditeurs, ainsi que des conservateurs de musée et des médecins[98], notamment Le cabinet du professeur Ladame[99].

Le premier Fascicule de l'art brut intitulé Les Barbus Müller, et Autres pièces de la statuaire provinciale, entièrement écrit par Jean Dubuffet, est imprimé par la libraire Gallimard, mais ne sera pas publié. Il sera réimprimé et publié à Genève en 1979 par le musée Barbier-Mueller[98].

La compagnie de l'art brut et la collection de l'art brut

En 1945, Dubuffet publie Prospectus aux amateurs de tous genres et Notes aux fins lettrés, dans lesquels il fait savoir qu'il n'est pas facile d'innover derrière Kandinsky, Klee, Matisse ou Picasso. Il propose donc d'explorer des territoires inconnus. En partant de l'informe, « animer des surfaces, représenter des aberrations dans la chorale de l'œuvre d'art […] Animer le matériau […] compter avec le hasard[100] ».

Par « art brut », Dubuffet désigne l’art produit par des non-professionnels travaillant en dehors des normes esthétiques convenues, restés à l’écart du milieu artistique, ou ayant subi une rupture sociale et psychologique suffisamment forte pour qu'ils se retrouvent totalement isolés et se mettent à créer[101].

Dubuffet organise plusieurs expositions des œuvres de sa collection entre 1947 et 1951. D'abord dans les sous-sols de la galerie Drouin qui devient le Foyer de l'art brut. Puis, en 1948, le Foyer est transféré dans un pavillon de la Nouvelle Revue française, 17, rue de l'Université (Paris)[13]. Le Foyer devient ensuite la Compagnie de l'art brut, dont les membres fondateurs sont Jean Dubuffet, André Breton, Jean Paulhan, Charles Ratton, Henri-Pierre Roché, Michel Tapié et Edmond Bomsel, rejoints ensuite par Jean Revol. Le peintre Slavko Kopač assure le rôle de conservateur de la Collection[102] - [103].

L'intitulé « Art brut » est donné pour la première fois en 1949 à une exposition présentant les artistes réunis par Dubuffet à la galerie Drouin[104]. À cette occasion, Dubuffet rédige le catalogue de l'exposition qui comprend 200 œuvres d'artistes inconnus qui font partie de sa collection et il publie un traité : L'Art brut préféré aux arts culturels, qui fait scandale[57].

« Le vrai art, il est toujours là où on ne l'attend pas. Là où personne ne pense à lui ni ne prononce son nom. L'art, il déteste d'être reconnu et salué par son nom. Il se sauve aussitôt. L'art est un personnage passionnément épris d'incognito. Sitôt qu'on le décèle […], il se sauve en laissant à sa place un figurant lauré qui porte sur son dos une grande pancarte où c'est marqué Art, que tout le monde asperge aussitôt de champagne et que les conférenciers promènent de ville en ville avec un anneau dans le nez[104]. »

Dans la préface au livre L'Art brut de Michel Thévoz Jean Dubuffet précise que sa collection est constituée en grande partie d'artistes « hors-normes » mais, selon lui :

« Définir un caractère commun de ces productions — certains ont cherché à le faire — est dénué de sens car elles répondent à des positions d'esprit et à des clefs de transcription en nombre infini, chacune ayant son statut propre inventé par l'auteur, et leur seul caractère commun est le don d'emprunter d'autres voies que celles de l'art homologué[105]. »

Dans la même préface, Dubuffet met en garde contre l'idée fausse qu'on se fait de la folie, contre le fait que l'inclination à s'écarter des normes, culturelles ou autres, soit, au regard d'une morale sociale, justifiable de l'internement, chose qui ne concerne que le psychiatre[106].

En 1952, la compagnie est transférée aux États-Unis à East Hampton (New York) dans le comté de Suffolk, sur l'île de Long Island, chez Alfonso Ossorio[57]. Elle se compose alors d'un millier de dessins, peintures, objets et sculptures, pour la plupart œuvres de malades mentaux. Elle va être conservée dans six pièces du second étage de la grande maison d'Ossorio[107]. Ossorio et Dubuffet se sont rencontrés pour la première fois à Paris en 1949, alors que le peintre américano-philippin était venu à Londres. Curieux de voir un artiste aussi décrié, Ossorio demande à voir davantage de tableaux de Dubuffet et noue avec lui une solide amitié[107]. Ossorio, peintre et collectionneur est très riche, ce qui explique la luxueuse propriété dans laquelle il vit. Il est très généreux, il organise à plusieurs reprises des expositions. Mais Dubuffet le prévient : sa générosité risque de masquer son œuvre de peintre, ce qui est en effet le cas ; sa peinture restera peu connue[107].

Rapatriée en France où Dubuffet recherche un lieu pour l'exposer, sa collection est d'abord installée en 1962 dans l'immeuble du 137 rue de Sèvres qui est le siège de la Fondation Dubuffet. Dans l’année qui suit, de nouvelles pièces sont acquises et en 1967, la collection compte 5 000 sujets d'environ 200 auteurs[108]. Des dessins du facteur Lonné seront achetés d’un coup, ainsi que la première toile d’Augustin Lesage. Les œuvres de la collection seront exposées cette année-là au Musée des arts décoratifs de Paris, dans la plus importante exposition d'art brut jamais organisée. Un catalogue est édité, Dubuffet en signe la préface, « Place à l’incivisme » dans laquelle il déclare en conclusion : « Non seulement nous nous refusons à porter révérence au seul art culturel et à considérer moins recevables que les siennes les œuvres qui sont ici présentées, mais nous ressentons tout au contraire, que ces dernières, fruit de la solitude et d'une pure impulsion créative […] sont de ce fait plus précieuses que les productions professionnelles[109]. » Dès 1964, paraissent les deux premiers fascicules de la Compagnie dans lesquels on trouve la vie et l'œuvre de tous les artistes de la collection. Le public peut ainsi découvrir Augustin Lesage, Le Prisonnier de Bâle (Joseph G.), Clément, le facteur Lonné Palanc l'écrituriste, Adolf Wölfli et de nombreux autres. Ces publications se sont poursuivies de manière irrégulière jusqu’à nos jours, où vient de paraître le fascicule no 24.

Dubuffet souhaitait vivement que sa collection reste à Paris. On lui avait fait plusieurs promesses dont aucune n'a été tenue. Devant les atermoiements de l'administration française, Dubuffet a finalement accepté l'offre de la ville de Lausanne qui proposait des conditions idéales de conservation de ce trésor auquel, il ne l'a jamais caché, son art doit beaucoup.

Le , en présence des autorités municipales, l'installation est inaugurée à Lausanne au château de Beaulieu, hôtel particulier du XVIIIe siècle[110]. Michel Thévoz a été le fidèle conservateur de la Collection de l'art brut jusqu’en 2001.

L'influence de Dubuffet

Dubuffet a été le premier théoricien et le plus important collectionneur d'art brut, mais aussi, sous son impulsion plusieurs variations d'arts marginaux, non conventionnels, ou ludiques, sont apparus, qui portent des noms différents mais qui, tous, sont des déclinaisons de l'art brut.

Dès 1971, Dubuffet rencontre Alain Bourbonnais, architecte, créateur et surtout collectionneur passionné d'art populaire et marginal qui, sur les conseils de Dubuffet, appelle sa collection « art hors-normes ». Cette collection, commencée d'abord avec des artistes indiqués par Dubuffet, souvent malades mentaux comme Aloïse Corbaz, dévie peu à peu vers une forme d'art plus ludique. Lui-même crée les Turbulents d'énormes bonshommes ou bonnes femmes[111]. Il installe sa collection, plus orientée vers l'art spontané, dans l’Atelier Jacob, rue Jacob. Michel Ragon s'associe à l'aventure, mais, ainsi qu'il le décrit lui-même, l'Atelier Jacob a le défaut d'être une galerie d'art[note 5] : « […] je le tarabustais souvent pour qu'il échappe au conformisme et à l'ambigüité d'une galerie d'art en la transformant en cabinet de curiosités. Il a fait mieux puisqu'il s'est décidé à aménager pour ses collections un ensemble unique : La Fabuloserie[112]. » Ainsi, l'atelier Jacob, très actif de 1972 à 1982, s'est transporté en 1983 à Dicy dans le département de l'Yonne en région Bourgogne-Franche-Comté où il est devenu La Fabuloserie, un « musée campagnard » installé dans plusieurs bâtiments, présentant une autre forme d'art brut plutôt orienté vers un art populaire[113]. « L'originalité de la recherche de Dubuffet et de Bourbonnais aura été le dénichage de ces “innocents” qui se situent aussi bien en marge de l'histoire de l'artisanat que de l'histoire de l'art[114]. »

Par ailleurs deux importantes expositions révèlent l'art brut, l'art « hors-norme » et leurs déclinaisons au grand public. En 1978, « Les Singuliers de l’art » est présenté à l'ARC, (Animation, Recherche, Confrontation), le département contemporain du musée d'art moderne de la ville de Paris. Elle comporte des œuvres plastiques dont Suzanne Pagé, Michel Thévoz, Michel Ragon et Alain Bourbonnais ont fait la sélection. Mais aussi des réalisations audiovisuelles qui font également découvrir les « Habitants paysagistes » les « Jardins ouvriers » et les « Bâtisseurs de l'imaginaire », cette exposition donnera lieu à la création du mouvement de l'« Art singulier »[115]. En , à Londres, l'exposition « Outsiders » organisée par Roger Cardinal[note 6] offre des œuvres qui sont d'autres déclinaisons de l'art brut. Dans la présentation du catalogue de l'exposition de Londres, le poète et galeriste Victor Musgrave situe le terme outsider : « Depuis que Dubuffet a nommé l'art brut (raw art), d'autres l'ont suivi, comme Alain Bourbonnais, avec des critères un peu différents. Nous aussi, dans la présente exposition, nous avons légèrement dévié de l'art brut […] mais pas beaucoup, avec notamment Scottie Wilson, Henry Darger[116]. » Ces « outsiders » feront le lien avec l'art outsider américain.

L'œuvre

Séries de tableaux

- "Marionnettes de la ville et de la campagne", à partir de 1943 parmi laquelle figure Métro (1943) et Le Chemin de la gare (1944).

- "Hautes pâtes", à partir de 1946 parmi laquelle figure Gambadeuse d'asphalte (1945), Portrait cambouis (1945) et Volonté de puissance (1946). L'Exposition "Mirobolus, Macadam et Cie" fut composé de ces tableaux.

- "Corps de dames", dans les années 1950 parmi laquelle figure Miss Araignée (1950).

- "Paysages du mental", dans les années 1950 parmi laquelle figure Table corail (1953).

- "Petites statues de la vie précaire", dans les années 1950 parmi laquelle figure Le Strabique (1953), Pleurnichon (1954) et L'Âne égaré (1959).

- "Barbes", dans les années 1950 parmi laquelle figure Barbe des colères (1956) et Abrassanter (1959).

- "Texturologies", dans les années 1950 parmi laquelle figure Macadam à la pluie (1957).

- "Matériologies", dans les années 1950 parmi laquelle figure La Vie interne du minéral (1959 - 1960).

- "Paris Circus", dans les années 1960 parmi laquelle figure Rue Turlupet (1961) et Le Gredin prospère (1961).

- "L'Hourloupe", dans les années 1960 - 1970.

- "Théâtre de mémoire", dans les années 1970 parmi laquelle Vacances de Pâques (1976).

- "Mires", dans les années 1980 parmi laquelle Mire G 47 (Kowloon) (1983).

- "Non-lieux", à partir de 1984[117].

Écrits, illustrations, lithographies

- Ler dla canpane par Dubufe J., texte en jargon, autographié sur stencil avec gravures sur linoléum, sur bois de caisses et fonds de boîtes de camembert, Paris, L’Art Brut, 1948[118].

- Anvouaije par in ninbesil avec de zimaje, texte calligraphié sur papier à report, orné de neuf lithographies, Paris, chez l’auteur, 1950 « «-l’art-brut-»-ou-autre Correspondance avec Chaissac »(Archive.org • Wikiwix • Archive.is • Google • Que faire ?).

- Labonfam Abeber par inbo nom, texte en jargon transcrit en orthographe phonétique avec six dessins à l’encre de Chine, reportés photographiquement sur pierres lithographiques, Pairs, chez l’auteur, 1950.

- Plukifekler moinkon nivoua, Saint-Maurice-d’Ételan, L’Air du Temps, 1950.

- La Fleur de barbe, texte calligraphié et illustré par l’auteur, Paris, chez l’auteur, .

- Vignettes-Lorgnettes, Bâle, galerie Bayeler (devenue depuis 2005 la fondation Beyeler), 1962[119].

- Asphyxiante culture, essai, 1968, réédité en 1986 par Les Éditions de Minuit[120].

- La Botte à Nique, texte autographe de Jean Dubuffet, illustré de dessins au marker découpés et collés sur papiers divers, Genève, Éditions Albert Skira, 1973[121].

- Bonpiet beau neuille, texte autographe de Jean Dubuffet, calligraphié et illustré de vingt-sept dessins à l’encre de Chine, Paris, Éditions Jeanne Bucher, 1983[122].

- Oriflammes, texte autographe de Jean Dubuffet, calligraphié et illustré de seize sérigraphies d’après des dessins, Marseille, Ryôan-Ji, 1984[123].

- Prospectus et tous écrits suivants, textes réunis et présentés par Hubert Damisch, t. I et t. II, Paris, Gallimard, 1967[124] Tome II à la Bibliothèque Forney.

- Prospectus et tous écrits suivants, textes réunis et présentés par Hubert Damisch, t. III et t. IV, Paris, Gallimard, 1995[125]. Tous les volumes sont déposés à la bibliothèque Forney.

Les Corps de dames et personnages, 1943-1952

Corps et personnages sont un sujet de recherche de Dubuffet qui va aboutir aux Corps de dames, une variété de Nanas dont on retrouve la trace dans les premières œuvres de Niki de Saint Phalle. La proximité entre les premières œuvres « personnifiées » de Niki, et la peinture de Dubuffet a été soulignée de nombreuses fois, en 2014, lors de l'exposition de l'artiste franco-américaine au Grand Palais, à Paris. Le Nouvel Observateur écrit ainsi : « L'exposition présente aussi pour la première fois une sculpture monumentale en métal, Le Rêve de Diane, où se lit l'influence de Jean Dubuffet pour lequel Niki avait une grande admiration[126] - [127]. » De fait, les corps de dames de Dubuffet sont des « bonnes femmes », tandis que les personnages ou « portraits » de gens sont des « bonshommes » à la manière des dessins d'enfant. « Les psychanalystes disent qu'il faut tuer un enfant pour faire un adulte. Dubuffet fait partie de ceux qui ont échappé au massacre ou qui n'ont pas capitulé. Il reste capable de réactiver ses propres dispositions enfantines, mais avec la redoutable efficacité d'un adulte, contre les évidences culturelles[128]. »

Empreintes, 1952-1960

C'est une des périodes les plus intéressantes de l'artiste qui voulait, comme l'annonce Daniel Cordier dans l'introduction du catalogue, « que son œuvre fût une fête de l'élémentaire, du décrié, du rebut[129] ». Elle comprend des assemblages de peintures, des encres de Chine sur papier, des huiles sur toile, des estampes et des lithographies. L'artiste classe ses œuvres dans des catégories à partir de 1955 : Texturologie, Matériologie, Topographies, Routes et chaussées, qui déclinent les empreintes de la matière des sols et terrains, exécutées à Vence. Cette série comprend aussi Les Phénomènes (1958-1962), série de lithographies ayant pour sujet les sols et terrains considérées par Michel Thévoz comme une « aventure lithographique[130] », dans laquelle Dubuffet s'est engagé avec le sentiment « d'échapper aux catégories verbales qui, selon lui, conditionnent notre pensée[130] ». La période de recherche sur les empreintes comprend encore d'autres séries exécutées à Paris, Vence, New York : empreintes d'ailes de papillons, d'animaux dont La Vache (1954), gouache sur papier (32,6 × 40,2 cm), Centre Pompidou, achat 1983[131], ainsi que des paysages, et des portraits.

Correspondance, écrits illustrés (ordre chronologique de publication)

Voir l'ensemble de la bibliographie de Jean Dubuffet comprenant lettres et écrits illustrés à la fondation Dubuffet[132]

- Jean Dubuffet, Poirer le papillon, lettres de Jean Dubuffet à Pierre Bettencourt 1949-1985, agrémentées de quelques commentaires, Lettres vives, , 151 p. (ISBN 978-2-903721-26-8).

- Lettres à Claude Massé, Reims, Éd. A l'écart, coll. « Lettres de peintres », , 13 p. (BNF 37682856).

- Jean Dubuffet, Lettres à J. B., 1946-1985, Paris, Hermann, coll. « Savoir sur l’art », (ISBN 978-2-903721-26-8).

- Jean Dubuffet et Pierre Carbonel, Lettres à un animateur de combats de densités liquides. Correspondance de Jean Dubuffet à Pierre Carbonel, Paris, Hesse, (ISBN 978-2-903721-26-8).

- « Raymond Queneau-Jean Dubuffet, correspondance », dans les Cahiers Raymond Queneau, nos 28-29-30, 1993, consultable à la bibliothèque Kandinsky du centre Georges-Pompidou.

- Lettres à PAB sur des livres faits en commun (1962-1963), Arles, Musée bibliothèque Pierre André Benoit, 1993 (OCLC 466528932).

- Jean Dubuffet et Claude Simon, Jean Dubuffet, Claude Simon. Correspondance 1970-1984, Paris, L'Échoppe, , 66 p. (ISBN 978-2-84068-034-5).

- Jean Dubuffet, Witold Gombrowicz. Correspondance, Paris, Gallimard, , 80 p. (ISBN 978-2-07-074248-6).

- Jean Dubuffet et Laurent Danchin, La Ponte de la langouste. Lettres à Alain Pauzié, Paris, Le Castor Astral, , 137 p. (ISBN 978-2-07-074248-6).

- Jean Dubuffet et Ludovic Massé, Jean Dubuffet, Ludovic Massé, correspondance croisée 1940-1981, Perpignan, Mare Nostrum, , 130 p. (ISBN 978-2-908476-20-0).

- Jean Dubuffet et Jean Paulhan, Jean Dubuffet, Jean Paulhan, correspondance 1944-1968, Paris, Gallimard-Claire Paulhan, , 848 p. (ISBN 978-2-908476-20-0), édition établie, annotée et présentée par Julien Dieudonné et Marianne Jakobi.

- Julien Dieudonné et Marianne Jakobi, Jean Dubuffet, Paris, Perrin, , 602 p. (ISBN 978-2-262-02089-7)

- Marianne Jakobi, Jean Dubuffet et la fabrique du titre, Paris, CNRS éditions, , 217 p. (ISBN 978-2-271-06381-6)

- Jean Dubuffet, Alexandre Vialatte. Correspondance(s). Lettres, dessins et autres cocasseries 1947-1975, édition annotée, présentée par Delphine Hautois et Marianne Jakobi, Clermont-Ferrand, Au Signe de la Licorne, 2004, préface de Walter Lewino.

- Jean Dubuffet et Gaston Chaissac, Jean Dubuffet, Gaston Chaissac : correspondance 1946-1964, Paris, Gallimard, , 771 p. (ISBN 978-2-07-014149-4).

Discographie

- Expériences musicales (Edizione del Cavallino, 1961) - réédité en deux volumes, Expériences musicales de Jean Dubuffet ou la musique chauve (Circé, 1991) et Expériences musicales de Jean Dubuffet (II) (Rumpsti Pumsti, 2012)

- Musique phénoménale (Edizione del Cavallino, 1961) avec Asger Jorn

- Musique brut (Time Records, 1971)

- Music for Jean Dubuffet's Coucou Bazar (Finnadar, 1973) avec İlhan Mimaroğlu et Coucou Bazar Turin 1978 (Réunion des musées nationaux, 2002) - ces deux albums ont été réédités en un seul double album sous le titre Musiques pour Coucou Bazar (Sub Rosa, 2013)

- Expériences musicales - Un choix d'inédits (Fondation Dubuffet, 2006)

Expositions principales

La liste intégrale de toutes les positions personnelles de Jean Dubuffet jusqu'en 2014 se trouve sur le site de la Pace Gallery de New York devenue galerie PaceWildenstein[133] qui possède cinq lieux d'exposition dont trois à New York, où Jean Dubuffet a été exposé à partir de 1969 : « Simulacres », du au [134].

- 1944, « Tableaux et dessins de Jean Dubuffet », galerie René Drouin, du vendredi au samedi , catalogue rédigé par Jean Paulhan[135].

- 1955, « Dubuffet », Institute of Contemporary Arts (Londres), du au [136].

- 1959, « Rétrospective Dubuffet », galerie Pierre Matisse (New York), du au [137].

- 1960, « Jean Dubuffet. Grafick », Stedelijk Museum (Amsterdam), du au [137].

- 1960-1961, « As-tu cueilli la fleur de barbe ? », galerie Daniel Cordier (Paris), du au ; « Lithographies, les phénomènes », galerie Berggruen (Paris), mai, et « Rétrospective dessins », du au (même lieu) ; « Rétrospective Jean Dubuffet, 1942-1960 », du au , catalogue rédigé par Gaëtan Picon, Jean Dubuffet, François Mathey[138].

- 1961-1962, « The Art of Assemblage », Museum of Modern Art (New York), du au , musée d'art de Dallas, du au ; musée d'art moderne de San Francisco, du au [137].

- 1964, « L'Hourloupe », du au ; « Les Phénomènes », du au 1er septembre, Palazzo Grassi (Venise)[136].

- 1966, « Rétrospective », Dallas Museum of Art (Dallas), du au ; au Walker Art Center (Minneapolis), du au ; « Retrospective, Paintings », à la Tate Gallery (Londres), du au [134].

- 1970-1971, « Edifices and Monuments by Jean Dubuffet », Art Institute of Chicago, du au [134].

- 1985, « Rétrospective », fondation Maeght (Saint-Paul-de-Vence), du au , catalogue rédigé par Jean-Louis Prat[139].

- 1995, « La Période de Vence », galerie Alphonse Chave (Vence), du 1er juillet au , organisée avec la Fondation Jean-Dubuffet, textes d'Alexandre Vialatte, extraits de lettres de Dubuffet, avec Michel Thévoz, Philippe Dereux, Noël Arnaud, René Bertelé, François Mathey, catalogue n° (OCLC 469981965).

- 2000-2001, « Dubuffet », Centre national d'art et de culture Georges-Pompidou (Paris), du au [140].

- 2003-2004, « Jean Dubuffet. L’empreinte d’une aventure », musée Guggenheim (Bilbao), du au [141].

- 2013, « Jean Dubuffet Coucou bazar », musée des arts décoratifs de Paris, du au [142].

- 2014, « Dubuffet, L'Insoumis », fonds Hélène et Édouard Leclerc pour la culture (Landerneau), du au [143].

- 2014-2015, « Jean Dubuffet, Soul of the Underground » (« L'âme du sous-sol »), Museum of Modern Art (New York), du au [144].

- 2015-2016, « Art Brut in America: the Incursion of Jean Dubuffet », Folk Art Museum (New York), -[145].

- 2016, « Jean Dubuffet. Métamorphoses du paysage », fondation Beyeler (Bâle), du au [146].

- 2019, « Jean Dubuffet, Un barbare en Europe », Exposition, MuCEM, Marseille, - [147]

- 2020, « Jean Dubuffet, Un barbare en Europe », Exposition, Musée d'ethnographie de Genève, Genève, - [148]

- 2022,« Sur les pas de Dubuffet en Auvergne », Exposition, Musée d'Art Roger Quilliot, 8 juillet-30 octobre 2022[149]

Notes et références

Notes

- « L'art brut perd son génie. L'homme était peu amène, atrabilaire, procédurier. Il n'y a aucun de ses zélateurs avec qui il ne se soit brouillé, et même cette rétrospective à laquelle Jean-Louis Prat, directeur de la fondation Maeght travaille depuis trois ans, a été longtemps incertaine, tant il [Dubuffet] était d'humeur changeante. » Jean-Louis Ferrier, Yann Le Pichon, p. 808.

- René Drouin (1905-1979) ne doit pas être confondu avec l'homme politique homonyme. Sa galerie a été fondée en 1939.

- Un mélange d'huile et d'eau.

- Ce texte fait partie d'un recueil des chroniques d'Alexandre Vialatte publié aux éditions Arléa : Jean Dubuffet et le grand magma, 1988, 137 p. (ISBN 2869590393).

- Michel Ragon a rédigé la préface du catalogue et commenté les œuvres de la Fabuloserie pour son inauguration du 24 septembre au 12 novembre 1983. Le ministère de la Culture, la direction régionale des Affaires culturelles et le Conseil régional de Bourgogne ont participé à la parution de l'ouvrage dont Alastair McLurg a assuré la traduction en anglais.

- À ne pas confondre avec le réalisateur québécois homonyme.

Références

- Insee, « Extrait de l'acte de décès de Jean Philippe Arthur Dubuffet », sur MatchID

- Marine Pohu, « Jean Dubuffet : biographie du peintre, inventeur de l'Art Brut », L'internaute,

- Collectif Carcassonne, Jean Dubuffet : Paysages du mental de Joë Bousquet, Carcassonne, Musée des beaux-arts de Carcassonne, , 87 p., p. 82.

- Gaëtan Picon, Jean Dubuffet et François Mathey, Rétrospective Jean Dubuffet, Paris, Éditions Musée des arts décoratifs, , 398 p., p. 31.

- Galerie Louis Carré, Gaston Chaissac, Variation autour du papier, Paris, ADAGP, , 94 p. (ISBN 978-2-86574-084-0), page 67

- Rétrospective Jean Dubuffet 1961, p. 32.

- Laclotte et Cuzin 1987, p. 239.

- Georges Limbour, Dans le secret des ateliers, Paris, L'Elocoquent, 1986, p. 22.

- Rétrospective Jean Dubuffet 1961, p. 33.

- Dubuffet, cité par Ferrier et Le Pichon 1988, p. 808.

- « acte de mariage n° 1176 », sur archives.paris.fr (consulté le ), p. 22/23.

- « acte de naissance n°21 », sur archivesenligne.pasdecalais.fr (consulté le ), p. 87/394.

- Rétrospective Jean Dubuffet 1961, p. 34

- Gaëtan Picon 1973, p. 15.

- Gaëtan Picon 1973, p. 14.

- Rétrospective Jean Dubuffet 1961, p. 204.

- Gaëtan Picon 1973, p. 17.

- Rétrospective Jean Dubuffet 1961, p. 203.

- Ferrier et Le Pichon 1988, p. 415.

- Voir une huile de la série Métro au Centre Pompidou de Metz.

- Voir une gouache de la série Métro au centre Pompidou Paris.

- Voir Rue passagère au Centre Pompidou, Paris.

- Lettre de Jean Dubuffet à Paul Monnier.

- Gaëtan Picon 1973, p. 19.

- Ferrier et Le Pichon 1988, p. 425.

- Rétrospective Jean Dubuffet 1961, p. 35.

- Gaëtan Picon 1973, p. 28.

- Gaëtan Picon 1973, p. 29.

- Gaëtan Picon 1973, p. 54.

- Rétrospective Jean Dubuffet 1961, p. 214.

- Dubuffet cité par Gaëtan Picon 1973, p. 34.

- Dubuffet cité par Gaëtan Picon 1973, p. 37.

- En retour, Cingria le dépeint à l'éditeur H.-L. Mermod en 1934 : «Aigu, compréhensif, sachant beaucoup de choses et avide d'apprendre encore. Gentil, aimable, serviable, très attaché à ses amis. Terriblement influençable, par exemple, mais cela tient à l'expectative et à une politesse indéfectible. Jamais il ne dira rien de désagréable à personne. À moins de le vouloir, car il est aussi capable d'une violence extrême». Ch.-A. Cingria, Lettres à Henry-Louis Mermod, Lausanne, 2001, p. 108.

- Voir Michel Tapié, Soleil, au Centre Pompidou.

- Voir Joë Bousquet couché, 1947, au MoMa.

- Voir le portrait de Jules Supervielle, 1945, Art Institute of Chicago.

- André Pieyre de Mandiargues 1990, p. 58.

- Portrait de Jean Paulhan au Met.

- Rétrospective Jean Dubuffet 1961, p. 36.

- Gaëtan Picon 1973, p. 229.

- Voir un corps de dame au Centre Pompidou.

- Voir le tableau.

- Gaëtan Picon 1973, p. 64.

- Voir Le Métafisyx au Centre Pompidou.

- Rétrospective Jean Dubuffet 1961, p. 46.

- Gaëtan Picon 1973, p. 20.

- Rétrospective Jean Dubuffet 1961, p. 142.

- Voir L'Âme du Morvan, Hirshhorn Museum and Sculpture Garden.

- Rétrospective Jean Dubuffet 1961, p. 392.

- Michel Thévoz 1986, p. 102.

- Gaëtan Picon 1973, p. 92.

- Gaëtan Picon 1973, p. 95.

- Jean-Louis Prat 1985, p. 85.

- Rétrospective Jean Dubuffet 1961, p. 162.

- Michel Thévoz 1986, p. 121.

- Jean Dubuffet dans Baudouin Lebon 1988, p. 22.

- Rétrospective Jean Dubuffet 1961, p. 42.

- Introduction de Daniel Cordier dans Collectif Baudoin-Lebon-Galerie de France 1988, p. 11.

- Collectif Baudoin-Lebon-Galerie de France 1988, p. 17.

- Rétrospective Jean Dubuffet 1961, p. 51.

- Collectif Baudoin-Lebon-Galerie de France 1988, p. 15.

- Collectif Baudoin-Lebon-Galerie de France 1988, p. 70-73.

- Collectif Baudoin-Lebon-Galerie de France 1988, p. 102-104.

- « Voir Messe de terre au Centre Pompidou »

- Gaëtan Picon cité par Ferrier et Le Pichon 1988, p. 578.

- Collectif Carcassonne 1998, p. 82.

- Collectif Chave, Fondation Dubuffet 1995, p. 17.

- Collectif Chave Fondation Dubuffet 1995, p. 6.

- Collectif Chave Fondation Dubuffet 1995, p. 13.

- Ferrier et Le Pichon 1988, p. 588.

- Société académique du Touquet-Paris-Plage, Mémoires de la Société académique du Touquet-Paris-Plage 2000-2002 : quatre-vingt-quatorzième à quatre-vingt-seizième année, I.E.H. 62170 Montreuil - 03 21 90 15 15, 81 p., p. 68 écrits de Patrice Deparpe.

- Miroir de l'Art, « Dubuffet, 1962: et Dubuffet créa l'Hourloupe. », Hors-série, no Hors-série, , p. 29/31 (ISSN 1768-6652).

- Coucou Bazar aux Arts décoratifs de Paris en 2013.

- Jean Dubuffet cité par Gaëtan Picon 1973, p. 210.

- L'Hourloupe.

- Gaëtan Picon 1973, p. 128.

- Gaëtan Picon 1973, p. 138.

- Catalogue de la galerie Jeanne Bucher, Peintures monumentées.

- « Sculptures peintes ».

- Gaëtan Picon 1973, p. 201.

- Ferrier et Le Pichon 1988, p. 700.

- Gaëtan Picon 1973, p. 146.

- Collectif Carcassonne 1998, p. 83.

- Le cabinet de logologie.

- Jardin d'hiver, achat 1973.

- Libération résume l'affaire Renault.

- Aperçu du Monument au fantôme.

- Voir les photos et la description de La Bête debout sur la page Wikipedia anglophone.

- « acte de naissance n° 2689 », sur archivesdepartementales76.net (consulté le ), p. 99/626.

- « acte de décès n° 148 », sur archives.paris.fr (consulté le ), p. 20/31.

- Notice chronologique du site officiel.

- « Closerie et villa Falbala », notice no PA00079924, base Mérimée, ministère français de la Culture.

- Collectif Lille 1997, p. 160.

- Collectif Lille 1995, p. 161.

- Collectif Lille 1995, p. 162.

- Danchin Lusardy 1995, p. 10.

- Lucienne Peiry 1996, p. 40.

- Collectif Lille 1995, p. 163.

- Collectif Art Brut 3, p. 59.

- Prospectus aux amateurs de tous genres, Jean Dubuffet cité par Ferrier et Le Pichon 1988, p. 433.

- Marine Pohu, « Jean Dubuffet : biographie du peintre, inventeur de l'Art Brut », l'internaute,

- Salut à Jean Dubuffet et Slavko Kopač 1985, p. 55.

- (fr + en) Fabrice Flahutez, Pauline Goutain, Roberta Trapani, Slavko Kopač. Ombres et matières, Shadows and Materials, Paris, Gallimard, , 352 p. (ISBN 978-2-07-295610-2)

- Extrait de L'Art brut préféré aux arts culturels, cité par Rétrospective Jean Dubuffet 1961, p. 42.

- Jean Dubuffet dans la préface de Michel Thévoz 1975, p. 6.

- Jean Dubuffet dans la préface de Michel Thévoz 1975, p. 7.

- Ferrier et Le Pichon 1988, p. 593.

- Collectif art déco, p. 124.

- Collectif art déco, p. 3-7.

- Ferrier et Le Pichon 1988, p. 724.

- Voir un Turbulent de Bourbonnais.

- Michel Ragon 1983, p. 10.

- Michel Ragon 1983, p. 11.

- Michel Ragon 1983, p. 12.

- Collectif ARC2 (non paginé), Les Singuliers de l’art, Paris, Musée d'art moderne de la ville de Paris, .

- Victor Musgrave, préface de (en) Collectif British Council, Outsiders : an art without precedent or tradition, Londres, Art Council of Great Britain, , 170 p. (ISBN 0-7287-0190-1 et 0-7287-0191-X), p. 11.

- Céline Delavaux, Dubuffet. Le grand bazar de l'art, Paris, Éditions Palette, coll. « L'art et la manière », , 30 p. (ISBN 978-2-915710-89-2).

- (OCLC 464756009).

- Présentation en ligne.

- « Voir le livre Asphyxiante culture »

- Voir le livre La Botte à Nique.

- (OCLC 461880316).

- Oriflammes.

- Tome II.

- Tome IV.

- « Niki de Saint Phalle sous toutes ses facettes au Grand Palais », Le Nouvel Observateur, 16 septembre 2014.

- Voir aussi Judith Benhamou-Huet, « Niki entre violence et joie », Les Échos, 26 septembre 2014.

- Michel Thévoz 1986, p. 34.

- Introduction de Daniel Cordier dans Collectif Baudoin-Lebon-Galerie de France 1988, p. 12.

- Michel Thévoz 1986, p. 137.

- « Vache blanche sur fond vert », sur www.centrepompidou.fr (consulté le ).

- Fondation Dubuffet

- Expositions Jean Dubuffet.

- Michel Thévoz 1986, p. 278.

- Galerie René Drouin, 1944.

- Michel Thévoz 1986, p. 277.

- Collectif Baudoin-Lebon-Galerie de France 1988, p. 167.

- Picon Dubuffet Mathey 1961, p. 13.

- Catalogue sur worldcat.

- Centre Pompidou, 2001.

- Guggenheim Bilbao, 2004.

- Arts déco 2013.

- .

- MoMA, 2015.

- Dubuffet au Folk Art Museum.

- Voir les détails fondation Beyeler.

- Divento Mucem

- « Exposition temporaire du 8 mai 2020 au 3 janvier 2021 », sur ge.ch (consulté le ).

- Dodon, Julien, « L'exposition "Sur les pas de Jean Dubuffet en Auvergne" est à découvrir au Musée d'art Roger-Quilliot à Clermont-Ferrand », sur La montagne, (consulté le )

Annexes

Bibliographie

- Pierre Seghers, L'Homme du commun ou Jean Dubuffet, Paris, Éditions Poésie 44, .

- Pierre Volboudt, Les Assemblages de Jean Dubuffet. Signes, sols, sorts, Paris, Hazan XXe siècle, 1958, 117 p.

- Gaëtan Picon, Jean Dubuffet et François Mathey, Rétrospective Jean Dubuffet, Paris, Éditions Musée des arts décoratifs, , 398 p.

- Collectif Art brut 3, Art Brut 3, vol. 24, t. 3, Paris, Jean Dubuffet, , 183 p.

- Collectif Art déco, Sélection de la compagnie de l'Art brut, vol. 23, t. 1, Paris, Musée des arts décoratifs, , 153 p.

catalogue de l'exposition d'Art brut au musée des arts décoratifs de Paris, 7 avril-5 juin 1967

catalogue de l'exposition d'Art brut au musée des arts décoratifs de Paris, 7 avril-5 juin 1967 - Max Loreau, Jean Dubuffet. Délits, déportements, lieux de haut jeu, Lausanne, Weber Éditeur, .

- Jacques Bernes (dir.), Cahier Dubuffet, Éditions de l'Herne, Cahiers de l'Herne, no 22, Paris 1973, 473 p. (ISBN 9782851970169)

- Gaëtan Picon, Le Travail de Jean Dubuffet, Éditions Albert Skira, , 232 p.

- Andréas Franzke, Dubuffet, Paris, Éditions Gallimard, .

- Michel Thévoz, L'Art Brut, Genève, Éditions Albert Skira, , 225 p.

- (en) Michel Ragon, La Fabuloserie, art hors-les-normes, Paris, Éditions Les Ateliers Jacob, , 164 p. (ISBN 2-904818-00-6)

- Jean-Louis Prat, Jean Dubuffet. Rétrospective : peintures, sculptures, dessins : exposition du 6 juillet-6 octobre 1985, Saint-Paul-de-Vence, fondation Maeght, , 189 p. (OCLC 751029470)

- Galerie Alphonse Chave, Salut à Jean Dubuffet et Slavko Kopač, Vence, Éditions Galerie Alphonse Chave, , 56 p.

- Georges Limbour, « Le carnaval de Dubuffet » (1953) et « Jean Dubuffet lithomane » (extrait d'un livre inédit, Le Recensement universel), dans Dans le secret des ateliers, L'Élocoquent, Paris, 1986, p. 21-22 et 73-77 (ISBN 2868260012).

- Michel Thévoz, Dubuffet, Genève, Éditions Albert Skira, , 282 p. (ISBN 2-605-00087-7)

- Michel Laclotte, Jean-Pierre Cuzin, Dictionnaire de la peinture, Paris, Éditions Larousse, , 991 p. (ISBN 978-2-03-511441-9)

- Alexandre Vialatte, Dubuffet et le grand magma, Paris, Arléa, , 135 p. (ISBN 2-86959-039-3)

- Jean-Louis Ferrier, Yann Le Pichon (préf. Pontus Hultén), L'Aventure de l'art au XXe siècle, Paris, Éditions du Chêne-Hachette, , 898 p. (ISBN 2-85108-509-3)

- Collectif Baudoin-Lebon-Galerie de France, Dubuffet, sols et terrains, 1956-1960, Paris, Galerie Baudoin-Lebon, Galerie de France, , 167 p. (ISBN 2-87688-009-1)

Catalogue de la double exposition Dubuffet à la Galerie de France et à la galerie Baudoin Lebon du 12 janvier au 5 mars 1988

Catalogue de la double exposition Dubuffet à la Galerie de France et à la galerie Baudoin Lebon du 12 janvier au 5 mars 1988 - André Pieyre de Mandiargues, Le Belvédère, Paris, Éditions Grasset, , 218 p. (ISBN 2-246-15602-5)

édité pour la première fois en 1958 par le même éditeur

édité pour la première fois en 1958 par le même éditeur - Sophie Webel, L’Œuvre gravé et les livres illustrés par Jean Dubuffet. Catalogue raisonné, Paris, .

- Catalogue des travaux de Jean Dubuffet. Fascicules I-XXXVIII, Paris, 1965-1991Consultables à la bibliothèque du Centre Pompidou / Beaubourg

- Marcel Paquet, Jean Dubuffet, Paris, Éditions Casterman, (ISBN 978-2-203-45111-7).

- Daniel Marchesseau, Jean Dubuffet, Martigny, Fondation Pierre Gianadda Éditeur, , catalogue d'exposition.

- Laurent Danchin et Martine Lusardy, Art Brut et compagnie : la face cachée de l'art contemporain, Paris, Éditions La Halle Saint-Pierre et Éditions La Différence, , 187 p. (ISBN 2-7291-1121-2)

- Collectif Chave Fondation Dubuffet, La Période de Vence : 1er juillet-30 septembre 1995, Vence, Galerie Alphonse Chave, , 81 p.

- Michel Ragon, Du côté de l’art brut, Éditions Albin Michel, Paris, 1996, 158 p. (ISBN 2226087915).

- Michel Ragon, Jean Dubuffet, Paris, George Fall Éditions, , 78 p. (ISBN 2-910667-10-3)

- Lucienne Peiry, De la clandestinité à la consécration. Histoire de la Collection de l'art brut, 1945-1996 (thèse de doctorat), Lausanne, université de Lausanne, , 305 p. (OCLC 44494227)

- Collectif Lille, Art Brut, collection de l'Aracine, Villeneuve-d'Ascq, Lille Métropole Musée d'art moderne, d'art contemporain et d'art brut, , 187 p.

catalogue de l'exposition d'Art brut du 2 février au 14 juillet 1997

catalogue de l'exposition d'Art brut du 2 février au 14 juillet 1997 - Collectif Carcassonne, Jean Dubuffet : Paysages du mental de Joë Bousquet, Carcassonne, musée des beaux-arts de Carcassonne, , 87 p.

- Dictionnaire Bénézit, Dictionnaire critique et documentaire des peintres, sculpteurs, dessinateurs et graveurs de tous les temps et de tous les pays, vol. 4, éditions Gründ, , 13440 p. (ISBN 2-7000-3014-1), p. 777-781.

- Laurent Danchin, Jean Dubuffet, Paris, Éditions Terrail, .

- Laurent Danchin, Jean Dubuffet. Peintre philosophe, 1re édition La Manufacture 1988 ; Éditions de l'Amateur, 2001.

- Valérie Da Costa, Fabrice Hergott, Jean Dubuffet. Œuvres, écrits, entretiens, Paris, Éditions Hazan, 2006, 159 p. (ISBN 978-2754101325).

- Marianne Jakobi, Jean Dubuffet et la fabrique du titre (thèse de doctorat), Paris, CNRS Éditions, 2006, 228 p.

- Marianne Jakobi, Dubuffet, Paris, éditions Perrin, 2007, 604 p. (ISBN 978-2-262-02089-7).

- Céline Delavaux, Dubuffet. Le grand bazar de l'art, Paris, Éditions Palette, , 28 p. (livre d'art jeunesse).

- Daniel Abadie, Dubuffet architecte, Paris, Éditions Hazan, coll. « Beaux Arts », 2011, 192 p. (ISBN 978-2-7541-0536-1).

- Céline Delavaux, L'Art brut, un fantasme de peintre, Paris, Flammarion, coll. « Champs », 2018, 416 p. Nouvelle édition de L'Art brut, un fantasme de peintre. Jean Dubuffet et les enjeux d'un discours, Paris, Éditions Palette, , 349 p. (ISBN 978-2-35832-048-1)

- Baptiste Brun et Isabelle Marquette (dir.), Jean Dubuffet, un barbare en Europe, avec des contributions de Christophe David, Vincent Debaene, Thierry Dufrêne et Maria Stavrinaki, Marseille, éditions du Muceum / Vanves, Éditions Hazan, 2019 - catalogue d'exposition, Musée d'ethnographie de Genève (du 8 septembre 2020 au 28 février 2021).

- Baptiste Brun, Jean Dubuffet et la besogne de l'Art Brut. Critique du primitivisme, Dijon, Les presses du réel, 2019, 560 p. (ISBN 978-2-84066-754-4)

- Max Loreau, « Le Théâtre de mémoire de Dubuffet », Clefs, , p. 30-37

Filmographie

- L'Affaire Dubuffet, film de Cécile Déroudille, 26 min, 1997 Ou comment le critique d'art René Deroudille s'est battu en 1956 avec l'aide et la complicité de Philippe Dereux pour qu'un premier tableau de Jean Dubuffet soit acheté par un musée français.

Articles connexes

Liens externes

- Vidéo (archive de la TSR) : Jean Dubuffet en 1976 qui s'exprime sur l'art brut.

- Site de la fondation Dubuffet, détentrice des droits moraux de l'œuvre.

- Dossier : Jean Dubuffet (1901-1985), Exposition du centenaire, au Centre Pompidou, 2001.

- Enregistrements musicaux de Jean Dubuffet, accessibles sur le site Ubuweb.

- La Closerie et la villa Falbala de Jean Dubuffet.

- Correspondance avec Robert Pinget, dans la revue Fusées, no 16, 2009.

Bases de données et dictionnaires

- Ressources relatives aux beaux-arts :

- AGORHA

- Bridgeman Art Library

- Delarge

- Fondation Maeght

- Musée d'Orsay

- Musée national centre d'art Reina Sofía

- Royal Academy of Arts

- Tate

- (en) Art Institute of Chicago

- (en) Art UK

- (de + en) Artists of the World Online

- (en) Bénézit

- (en) British Museum

- (en) Grove Art Online

- (da + en) Kunstindeks Danmark

- (en) Musée d'art Nelson-Atkins

- (de + en) Musée Städel

- (en) Museum of Modern Art

- (en) MutualArt

- (en) National Gallery of Art

- (en) National Gallery of Victoria

- (en) National Portrait Gallery

- (nl + en) RKDartists

- (en) Union List of Artist Names

- Ressources relatives à la musique :

- Discogs

- (en) MusicBrainz