Georges Limbour

Georges Limbour, né à Courbevoie le , et mort à Chiclana de la Frontera, près de Cadix, le , est un écrivain et poète français, régent d'Ocupodonomie poétique et polaire du Collège de ’Pataphysique.

| Naissance | |

|---|---|

| Décès |

(à 69 ans) Cadix |

| Nationalité | |

| Activités |

| Membre de |

|---|

Biographie

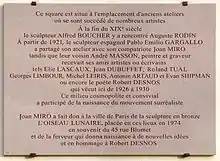

Georges Limbour fait ses études au Havre où s'est trouvé muté son père, militaire, et dont est originaire sa mère. Il s'y lie à Jean Dubuffet, Armand Salacrou, Pierre Bost, Raymond Queneau et Jean Piel. Il demeure marqué par la fascination de la mer. Limbour commence à écrire en 1915. En , il vient à Paris avec Jean Dubuffet pour préparer une licence de philosophie, qu'il obtient en . Incorporé entre-temps en 1920, il fait à la caserne la Tour-Maubourg la connaissance de Marcel Arland, André Dhôtel, Roger Vitrac et René Crevel. Il noue en 1922 une amitié durable avec le peintre André Masson, que lui fait rencontrer Dubuffet[1]. Il fréquente assidûment son atelier 45 rue Blomet, où il rencontre Joan Miró, Roland Tual, Michel Leiris, Antonin Artaud, le peintre André Beaudin. En 1923 ses compagnons de la Tour-Maubourg le conduisent rue Fontaine, chez André Breton, à qui il préfère Louis Aragon. Voulant « sauvegarder la paix miraculeuse de la rue Blomet », Limbour évite la rencontre des deux groupes. Il participe dans les années suivantes au mouvement surréaliste jusqu'à sa rupture avec Breton en 1930, que laissait déjà prévoir sa collaboration à la revue Documents de Georges Bataille avec Leiris et Masson et au tract Un cadavre, dirigé contre Breton, qu'il signe avec Ribemont-Dessaignes, Prévert, Queneau, Desnos, Vitrac et Bataille.

En , Limbour part comme journaliste de l'armée en Rhénanie, où son comportement provocateur le fait jeter en prison. L'intervention de ses amis André Breton et Robert Desnos parvient à le faire libérer. De retour en France, il entretient une liaison avec Bianca Maklès, une juive roumaine comédienne au Théâtre de l'Atelier (sous le pseudonyme de Lucienne Morand), sœur aînée de Sylvia Bataille et épouse du surréaliste Théodore Fraenkel depuis 1922. Belle, talentueuse, engagée, elle oscille pendant quelques années entre les deux hommes. En 1926, Limbour quitte à nouveau durablement la France pour enseigner la philosophie à Koritza en Albanie, puis en Égypte en 1929 et à Varsovie en 1930. Entre deux missions, il retrouve Paris et ses amours. Mais en 1931, revenue auprès de son mari, Bianca Maklès-Fraenkel trouve prématurément la mort en tombant d'une falaise à Carqueiranne (Var), dans un accident qui peut laisser penser à un suicide.

Nommé enseignant à Parthenay en 1938, Limbour y retrouve ses amis, se lie avec Geneviève et Gaëtan Picon, est mobilisé puis libéré à l'armistice. De retour à Parthenay, il s'en fait expulser par les autorités d'occupation. Il enseigne plus tard à Dieppe (1943-1955), rendant visite à Georges Braque, enfin à Paris, au Lycée Jean-Baptiste-Say (où il vient encore à moto). Il passe fréquemment ses vacances en Espagne, qui constitue la toile de fond de deux de ses romans, La Pie voleuse et La Chasse au mérou, mais effectue aussi deux voyages à Cuba en 1967, avec Maurice Nadeau, Michel Leiris et Cesare Peverelli, en 1968.

En 1943, Limbour présente Dubuffet, dont les travaux sont encore confidentiels, à Jean Paulhan, rencontre qui se révèle décisive dans la carrière du peintre. Au-delà de ses textes sur Dubuffet (qui fait maintes fois son portrait en 1946) et sur Masson, Limbour écrit à partir de 1944 de très nombreux articles et préfaces (parfois sous pseudonymes : Garance, Antimoine Chevalet, André Lacombe) sur les peintres, tient des chroniques (notamment dans Le Spectateur des Arts dont il est pour un unique numéro directeur en 1944, Arts de France, Les Temps Modernes, Les Cahiers de la Pléiade, L'Œil, Arts, Les Lettres nouvelles, Le Mercure de France, Critique, Cahiers du Collège de 'Pataphysique, Botteghe oscure, Derrière le Miroir) ou des journaux (L'Express, France-Observateur). Ces textes demeurent encore largement dispersés.

Il est l'un des signataires du Manifeste des 121 sur le droit à l'insoumission dans la guerre d'Algérie, paru le .

Il meurt en 1970, « tué par le soleil et la mer […], par ces deux forces qu'il vénérait plus que tout au monde » (André Masson).

Œuvres

Poésie

- Soleils bas, eaux-fortes d'André Masson, Paris, Galerie Simon, 1924

- Soleils bas, suivi de poèmes, de contes et de récits, 1919-1968, préface de Michel Leiris, Paris, Poésie/Gallimard, 1972 [reprend notamment L'Enfant polaire, récit (1921), Soleils bas, poèmes (1924), Histoire de famille (1930), dernier des trois récits qui composent L'Illustre cheval blanc (1930), et Le calligraphe, récit (1959)]

Romans et nouvelles

- L'Illustre cheval blanc (récits), Paris, Gallimard, 1930

- Les Vanilliers (roman), Paris, Gallimard, 1938 (Prix Rencontre, 1938); Paris, L'Imaginaire, Gallimard, 1978

- La Pie voleuse (roman), Paris, Gallimard, 1939; Paris, L'Imaginaire, Gallimard, 1995, [première partie écrite en 1936]

- L'Enfant polaire (récit, 1921), Paris, Fontaine, 1945

- Le Bridge de Madame Lyane (roman), Paris, Gallimard, 1948

- Le Calligraphe (récit), Paris, Galerie Louise Leiris, 1959

- La Chasse au mérou (roman), Paris, Gallimard, 1963

- Contes et récits, Paris, Gallimard, 1973, [reprend notamment les deux premiers, L'Acteur du Lancashire ou L'Illustre cheval blanc (1923) et Le Cheval de Venise (1924), des trois récits qui composent L'Illustre cheval blanc, 1930]

- Le Carnaval et les civilisés, préface de Michel Leiris, dessins d'André Masson, Paris, L'Elocoquent, 1986 [textes parus en revues, 1930-1968)] (ISBN 2868260004)

Théâtre

Sur la peinture

- André Masson et son univers, en collaboration avec Michel Leiris, Lausanne, Les Trois collines, 1947

- André Masson dessins, Collection « Plastique », Paris, Éditions Braun, 1951

- L'Art brut de Jean Dubuffet (Tableau bon levain à vous de cuire la pâte), Paris, Éditions Galerie René Drouin, 1953

- Préface à André Masson, Entretiens avec Georges Charbonnier, Paris, Julliard, 1958

- André Beaudin, Paris, Verve, 1961

- Hayter, Paris, Le Musée de Poche, Éditions Georges Fall, 1962

- Dans le secret des ateliers, Paris, L'Elocoquent, 1986 [textes parus en revues, 1946-1971, sur Masson, Dubuffet, Braque, Elie Lascaux, Giacometti, Germaine Richier, Picasso, Kandinsky, Nicolas de Staël, Ubac, Palazuelo, Tal Coat, Rouvre, Hayter] (ISBN 2868260012)

- Spectateur des arts, Écrits sur la peinture 1924-1969 (édition de Martine Colin-Picon et Françoise Nicol), Paris, Le Bruit du Temps, 2013.

Musique

Plusieurs compositions musicales ont été créées par René Leibowitz d'après des textes de Georges Limbour, La Nuit close (1947-1950), La Circulaire de minuit (1953), Trois poèmes (1958), Les Espagnols à Venise (1964), Motifs (1967).

Citation

« Un cadeau ! Je ne puis même pas dire ce que c'est : une opération de magie. C'est la seule magie qui nous reste, mais qu'aucune raison ne pourra tuer. Et peut-être est-ce cela la poésie, Nisé, inventer un cadeau qui te suscite et te contienne, et tout ce que nous avons vécu ensemble dans ce vaste monde qu'il évoque et renouvelle, car si tu donnes, le monde est beau, ou le devient, valant la peine d'être donné. »

— Georges Limbour, La Chasse au mérou, Paris, Gallimard, 1963, p. 99

Jugements

« Les aveugles chez qui l'attentat contre la pudeur de nos poèmes s'exerce, me donnent volontiers tel ou tel maître. Ils se trompent. Jamais leur maladroite canne blanche n'a touché Limbour, mon maître véritable. »

« Baladin dont l'imagination romanesque était hantée par des filles sans attaches, acteurs calamiteux, pianistes de bars nocturnes, mendiants et autres déclassés ou déracinés qui, avec quelques infirmes, s'ajoutent aux bohémiens et aux brigands des Soleils bas, vagabond dont l'écriture (l'une des plus déliées qui soient) vagabonde d'image à image et marie en chemin le familier et le cosmique, charlatan par définition mais aussi bien démiurge, Limbour a su créer une poésie d'une vérité rarement atteinte, cela dans la mesure où elle ne se veut ni objet précieux ni bouche d'or énonciatrice de la suprême vérité mais, ne revêtant jamais ces allures apprêtées ou doctes qui nuisent à l'envol, se présente simplement comme une musique dont chaque modulation répondrait à une fluctuation du vécu. »

— Michel Leiris, préface à Soleils bas, Paris, Poésie/Gallimard, 1972, pp.14 et 15

« En cette époque où dans le domaine des lettres brasseurs d'idées et dispensateurs de leçons occupent une position privilégiée, Georges Limbour apparaît tant soit peu intempestif, car il fut par-dessus tout un poète et, qui plus est, l'un de ces inimitables qui – touchés, éventuellement à mort, par ce qu'on peut tenir pour une manière de grâce – se révèlent poètes dans la texture même de leur vie autant que dans leurs écrits. Difficile, certes, de déterminer ce qu'il faut porter en premier lieu à son actrif : l'enchantement que nous procure encore ce qu'il imaginait et couchait sur le papier (en ne s'inquiétant guère du sort de ce qu'il griffonnait et qui, souvent, ne survivait à son verdict que pour plus tard se perdre Dieu sait où); le spectacle salubre qu'offrait à ceux qui le connaissaient la libre façon dont son existence se déroulait, obéissant, peut-on penser, à une sorte de vocation organique plutôt qu'à une volonté délibérée. »

— Michel Leiris, 1982, in Georges Limbour, Le Havre, Bibliothèque municipale, 1982, n. p.

Notes et références

- « C'est Jean Dubuffet qui me conduisit en 1922 dans l'atelier de Masson » (Georges Limbour, Dans le secret des ateliers, Paris, L'Élocoquent, 1986, p. 15

Bibliographie

- Ressource relative à la littérature :

- Ressource relative au spectacle :

- Notices dans des dictionnaires ou encyclopédies généralistes :

- Denise Bourdet, Georges Limbour, dans: Encre sympathique, Paris, Grasset, 1966.

- Atoll, no 2, Paris, septembre-novembre 1968

- Arfuyen, II, Malaucène, novembre 1975

- Limbour l'irréductible, Paris, Critique no 351-352, août-septembre 1976

- Georges Limbour, Le Havre, Bibliothèque municipale, 1982

- Martine Colin-Picon, Georges Limbour, Le Songe autobiographique, Paris, Lachenal & Ritter, coll. Pleine marge, 1994

- Ivanne Rialland, L'Imaginaire de Georges Limbour, Grenoble, ELLUG, 2009

- Françoise Nicol, Georges Limbour, l'aventure critique, Préface de Bernard Vouilloux, Presses universitaires de Rennes, 2014.