Rue Jacob

La rue Jacob est une voie du 6e arrondissement dans le quartier Saint-Germain-des-Prés à Paris.

6e arrt Rue Jacob

| |||

| |||

| Situation | |||

|---|---|---|---|

| Arrondissement | 6e | ||

| Quartier | Saint-Germain-des-Prés | ||

| Début | 46-50, rue de Seine | ||

| Fin | 29, rue des Saints-Pères | ||

| Morphologie | |||

| Longueur | 418 m | ||

| Largeur | 10 m | ||

| Historique | |||

| Création | 1836 | ||

| Dénomination | Déc. min. du 14 juillet 1836 | ||

| Ancien nom | Rue du Colombier | ||

| Géocodification | |||

| Ville de Paris | 4703 | ||

| DGI | 4771 | ||

| Géolocalisation sur la carte : Paris

Géolocalisation sur la carte : 6e arrondissement de Paris

| |||

Situation et accès

Cette voie parallèle à la Seine débute rue de Seine et finit rue des Saints-Pères. Elle est composée en majorité de bâtiments datant du XVIIIe et XIXe siècle.

Le quartier est desservi par la ligne ![]()

![]() à la station Saint-Germain-des-Prés et par les lignes de bus RATP 39 95.

à la station Saint-Germain-des-Prés et par les lignes de bus RATP 39 95.

Origine du nom

Le nom de la rue vient du fait que Marguerite de Valois (dite la reine Margot), première épouse du roi Henri IV, qui s’était installée dans le faubourg Saint-Germain en 1605, avait chassé trois ans plus tard les frères de la Charité du couvent voisin de son domicile et les remplaça par des augustins déchaussés. Elle exauçait par ce geste un vœu formé après qu’elle fut « visitée » et « secourue » par Dieu. Dans ce couvent, rebaptisé « monastère de la Sainte-Trinité », Marguerite fit élever un « autel de Jacob » en souvenir du patriarche biblique, également secouru par Dieu si l’on en croit les récits sacrés et l’étymologie de son nom.

Historique

Elle est citée sous le nom de « rue de Jacob », pour une partie, et de « rue du Colombier », pour une autre partie, dans un manuscrit de 1636.

Une décision ministérielle du , autorisa l'intégration à la rue Jacob de la « rue du Colombier » située dans le prolongement de cette dernière[1]. On procéda à la régularisation du numérotage en vertu d'un arrêté préfectoral du suivant. Une ordonnance royale du a fixé la moindre largeur de cette voie publique à 10,70 m.

Le quadrilatère compris entre les rues de l'Échaudé, Gozlin, Saint-Benoît et Jacob marque les limites l'enclos de l'abbaye de Saint-Germain-des-Prés.

- Vue de la rue

La rue Jacob au niveau de la rue de Furstemberg.

La rue Jacob au niveau de la rue de Furstemberg.

Bâtiments remarquables et lieux de mémoire

Partie orientale de la rue Jacob, anciennement rue du Colombier

- No 2 (disparu) : à l'emplacement du jardinet orné d'une fontaine réalisée par le sculpteur Guy Lartigue en 1977 (Sphère) était situé l'hôtel de Cronstadt, hôtel garni perceptible sur une photographie de Charles Marville prise vers 1867 et démoli à partir de 1944[2]. Louise Michel (1830-1905) y logea de 1897 à 1904 ; le poète Joseph Duteil (1894-1978) dans les années 1920. Emplacement de l'hôpital et noviciat de la Charité de l'ordre hospitalier de Saint-Jean-de-Dieu au XVIIIe siècle[3].

- No 3 : une plaque commémore le poète hongrois Keszei István (hu) (1935-1984), réfugié en France pour échapper à la répression de l’insurrection de Budapest de 1956[4], père de la chanteuse française Claire Keszei, dite Clarika (née en 1967)[5].

- No 6 : Victor Konsens dit Viko, artiste peintre et lithographe, y vécut.

- No 7 : ancienne maison Guichard, construite au début des années 1640 sur une place « rue du Coulombier » (rue du Colombier) — partie de terrain acquis de l'abbaye de Saint-Germain-des-Prés — sur les plans de Charles Chamois, architecte des bâtiments du Roi, pour Marie Ferrant ou Ferrand, veuve de Nicolas Guichard, valet de chambre de Monsieur, selon devis et marché du , portant sur un montant de 19 800 livres[6]. Le , l'architecte délivra une quittance à la veuve Guichard[7]. Un essai de reconstitution des plans, coupes et élévations de cette maison a été publié en 1990[8].

- No 10 : l'ancien cabaret L'Échelle de Jacob, aujourd'hui disparu, se trouvait à cette adresse.

- No 12 : appelé hôtel de Saxe, car il est dit que le maréchal de Saxe y a résidé ; également habité par le poète Victor de Laprade en 1878[9]. Une petite cour intérieure est accessible et le bâtiment présente plusieurs escaliers intéressants.

L'entrée du no 12.

L'entrée du no 12. La cour.

La cour. L'escalier.

L'escalier.

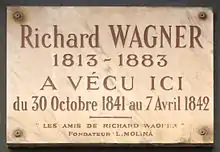

- No 14 : Richard Wagner y habita du au ; une plaque lui rend hommage.

- No 16 : Jean-Louis Baudelocque (1745-1810), obstétricien, y habita et y mourut.

Les façades des nos 16 et 14.

Les façades des nos 16 et 14.

- No 18 : immeuble de bureaux de style Art déco construit entre 1924[10] et 1928[9] en vue de l'établissement du siège de la maison d'édition Gautier-Languereau[11] - [12]. À son emplacement se trouvait précédemment une maison habitée en 1848 par Prosper Mérimée. En 1860, Pierre-Jules Hetzel (1814-1886), éditeur entre autres de Balzac, de Victor Hugo, de Baudelaire, de Jules Verne, de Gustave Doré et de George Sand, et écrivain connu sous le nom de plume de P.-J. Stahl, s'installa après son retour d'exil en 1859 dans cette « petite maison étroite » non loin de celle de son ami Alexandre Bixio (voir no 26). Ce dernier, retiré de la vie politique s'impliqua dans le projet d'Hetzel — réalisé l'année suivante — de constituer une nouvelle maison d'édition, J. Hetzel & Cie. (pour la première, fondée en 1843, voir 33, rue de Seine). Louis-Jules Hetzel, qui succéda à son père, vendit en 1914 son fonds à Hachette[13].

- No 19 : invisible depuis la rue, cet immeuble est en réalité l’ancienne infirmerie de l'abbaye de Saint-Germain-des-Prés et conserve de cette époque de remarquables caves voûtées ; son grand jardin est depuis le XIXe siècle coupé en deux par un mur délimitant l’actuel musée national Eugène-Delacroix. Il est occupé par les laboratoires Frères aux XIXe et XXe siècles puis par leurs descendants, dont Yvonne des Nouhes de Loucherie, femme du résistant Henry de Nompère de Champagny, mort pour la France le 14 mars 1944 en déportation au camp de Flossenbürg en Allemagne. En , la rédaction de la revue Esprit emménage au rez-de-chaussée de l’immeuble[14]. Puis les Éditions du Seuil s’y installent durant une vingtaine d’années. L'actrice et chanteuse britannique Jane Birkin y habita pendant les années 1990 et 2000.

- No 20 :

- atelier, en 1820, de Thales Fielding (1793-1837) qu'il occupait à partir de 1823 ensemble avec Eugène Delacroix (1798-1863), auquel il le laissa quand il retourna en Angleterre en 1824[15]. Dans la cour s'élève un temple unique en son genre : le temple de l'Amitié. Ce petit édifice classique bâti sous le Premier Empire est classé à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, mais n'est pas visitable.

- Dans un pavillon dont on dit qu'il aurait été construit par maréchal de Saxe pour sa maîtresse l'actrice Adrienne Lecouvreur, s'installa en 1909, Natalie Clifford Barney (1876-1972). Cette femme de lettres américaine fut une des dernières salonnières parisiennes. Pendant plus de soixante ans, le 20 de la rue Jacob a revivifié un monde littéraire et artistique féminin, à travers les nombreuses conquêtes amoureuses de son hôtesse, telles la poétesse Renée Vivien, la courtisane Liane de Pougy, la mécène Élisabeth de Clermont-Tonnerre, la peintre Romaine Brooks, la romancière Colette, mais aussi des intellectuels qui ont compté des deux côtés de l'Atlantique, tels Salomon Reinach ou Gertrude Stein, homosexuels ou non mais favorables à la libération des mœurs et des arts. Par son indépendance d'esprit, sa liberté de mœurs, sa séduction, son goût pour les choses de l'esprit, sa fortune personnelle, elle a su donner dans le Paris de la Belle Époque et de l'entre-deux-guerres un retentissement international à la cause féministe. Cette maison sera, pendant près de soixante ans, le cadre de ses célèbres « vendredis », un des derniers salons littéraires influents fréquenté par de nombreuses personnalités[16].

- Maurice Merleau-Ponty y vécut, locataire de François Nourissier et de sa mère.

Vue du no 20 en 1910 (photographie d'Eugène Atget).

Vue du no 20 en 1910 (photographie d'Eugène Atget). Le Temple de l'Amitié au no 20,(photographie d'Eugène Atget).

Le Temple de l'Amitié au no 20,(photographie d'Eugène Atget).

- No 25 : la présence de l'archéologue allemand Theodor Panofka (1800-1858) « rue Colombier 25 » en 1828 est attestée par un Prospectus de la Société hyperborée romaine 1829, portant des corrections au crayon et daté Neapel 28 Aug 28, trouvé dans ses papiers après son décès[17]. Ayant, en 1826, accompagné le duc de Blacas, ambassadeur de France en Italie, lors d'un voyage de Rome à Paris, il resta au service de ce dernier, à Paris et en Italie, en tant que conseiller et archéologue particulier et fut chargé de préparer l'édition de l'importante collection d'objets grecs, étrusques et romains, connue sous le nom de « musée Blacas[18] ».

- No 26 : emplacement loti à la fin du XVIIe siècle, rue des Colombiers, où s'élève l'ancien hôtel Lefèvre d'Ormesson construit en 1710, ultérieurement transformé en hôtel meublé[9], puis en appartements[19]. Le duc Decazes mourut le , à l'âge de 80 ans[20] dans cette maison qui fut aussi habitée par Jacques Alexandre Bixio (1808-1865)[21], fondateur du Journal d'agriculture pratique (1837) et ancien dirigeant de La Maison rustique du XIXe siècle[22].

No 26, ancien hôtel Lefèvre d'Ormesson (1710).

No 26, ancien hôtel Lefèvre d'Ormesson (1710).

- No 27 : l'hôtel particulier, avec son célèbre if, abattu début 2020, dans la cour donnant sur la rue, a hébergé de 1945 à 2010 les Éditions du Seuil[23] avant d'accueillir les Éditions des Arènes, l'Iconoclaste et Rollin Publications (XXI, 6 mois)

.

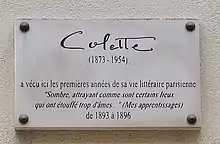

- No 28 : maison habitée par Colette lors de ses premières années littéraires (de 1893 à 1896). Elle réside « au troisième étage, entre deux cours… Du moins l’une des cours, qui regardait le nord et la rue Visconti, m’offrait des toits de tuiles anciennes, qui me rappelaient la tuile de Bourgogne. […] Rue Jacob, je ne me souviens pas d’avoir fait autre chose qu’attendre ». Une plaque lui rend hommage[24].

- No 30 : parcelle de l’ancienne rue du Colombier ayant initialement formée un seul lot avec la parcelle attenante (no 32), toutes deux données en 1565 à cens et rente à Alexandre Papin et vendues par lui, en 1584 à Christophle Lemercier. En 1602, Antoinette Delaistre, veuve Lemercier, remariée avec Marin Bricard, vendit conjointement avec ce dernier l’emplacement à Jean Beddée, sieur de la Gourmandière, avocat au Parlement. En 1669, la maison que Jean Beddée y avait fait construire fut acquise 1669 par Alexandre Simon Bolé (1670-1673), seigneur de Chamlay, anobli sous la Fronde, en 1650, qui se retira en 1672 dans ses domaines en Champagne, où il mourut l’année suivante. Son unique fils et héritier, Jules Louis Bolé (1650-1719), marquis de Chamlay, donataire entre vifs de Marguerite Lemaçon, sa mère, la posséda encore dans la dernière décennie du XVIIe siècle[25].

- La maison située ici portait au XIXe siècle l'enseigne Au Génie des Arts, entreprise dirigée de 1826 à 1836 à cette adresse, puis de 1837 à 1847 au 26, rue des Petits-Augustins (devenue 20, rue Bonaparte) par la famille Haro, fabricants, marchands de couleur et restaurateurs, fournisseurs de matériel pour artistes[26]. Delacroix qui occupait un atelier au no 20 dans les années 1820 et Géricault s'y approvisionnaient[27].

- Honoré Champion (1846-1913), libraire et éditeur, avait ici son appartement où il mourut subitement d'une embolie, le [28].

- No 32 : cet ancien emplacement de la rue du Colombier, qui s'étend aux actuels 21, rue Bonaparte et au 25, rue Visconti, n'en forma qu'un avec celui du no 30 (voir ci-dessus) lors du lotissement initial de 1565 en faveur d'Alexandre Papin et lors de sa vente, en 1584, à Christofle Lemercier. Baptiste Androuet du Cerceau y fit construire une maison qui resta chez ses descendants jusqu'en 1687. Elle fut remplacée vers le milieu du XVIIIe siècle par l'immeuble actuel, cité comme un des hôtels Rohan-Rochefort.

- En 1940[29], Madeleine Castaing (1894-1992), antiquaire, décoratrice excentrique et mécène de peintres de l'École de Paris prit possession du rez-de-chaussée pour y installer son magasin d'antiquités et de décoration et emménagea dans l'appartement situé au-dessus, au premier étage où elle vécut jusqu'à la fin de sa vie[30] - [31]. Le fonds de commerce fut dispersé douze ans plus tard chez Sotheby's dans une vente aux enchères mémorable[32]. Aujourd'hui c'est l'adresse d'un célèbre pâtissier connu pour ses macarons[9].

Le no 32.

Le no 32.

Partie occidentale de la rue Jacob, ouverte en 1613

- No 33 : ancien siège de la Fédération française des sociétés féministes[33], aujourd'hui siège des Éditions des femmes.

- No 36 : immeuble abritant la galerie d'art fondée en 1947 par Dina Vierny (1919-2009), modèle et muse d'Aristide Maillol (1861-1944).

- Nos 37, 39, 41, 45 : le Cours Desir, établissement d’enseignement privé pour jeunes filles, fondé en 1853 par Adeline Desir, dont les premiers locaux — situés au 33, rue de Verneuil — ne suffisant plus à accueillir le nombre croissant d’élèves, transféra son siège et ses locaux au 41, rue Jacob (avant 1870). Officiellement dénommé « Institut normal Adeline Desir » à partir de 1874, le pensionnat, très réputé, ne cessa de s’agrandir, englobant au fil du temps les maisons, cours et bâtiments annexes des maisons voisines. En 1897, de nouvelles salles de cours furent construites au no 39, en 1914, le bâtiment du no 41 fut surélevé d’un étage et quand un nouveau chantier fut ouvert en 1939, il porta sur toute l’étendue du côté impair de la rue, du no 37 au no 45[34].

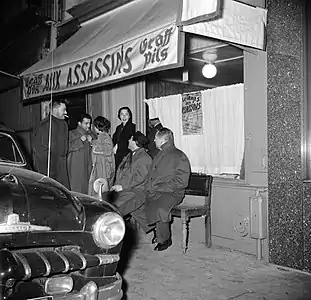

La construction de la « nouvelle » faculté de médecine (no 47) nécessita l’expropriation de l’institut pour des raisons d’intérêt public. Face à la contrainte de quitter les lieux, l’institut se porta acquéreur, dès le début des années 1950, du terrain de l’ancienne cour du Dragon, au 50, rue de Rennes où il aménagea dans un immeuble contemporain en 1958. L’ancien Cours Desir, géré depuis les années 1960 par la congrégation des filles-du-Cœur-de-Marie et renommé « École de l'Abbaye » cessa ses activités en 1992. - No 40 : cet édifice abrita pendant plusieurs décennies, au rez-de-chaussée à droite de l'entrée de l'immeuble et au premier étage, une institution de la vie festive germanopratine et estudiantine, créé en 1948, le restaurant et cabaret Aux Assassins. Léo Ferré s'y produisit en 1949, Henri Salvador y chanta. Un numéro de duettiste de Jean-Pierre Paulmard (incarnant « la belle Ninon ») et d'Arsène Fernier (jouant « son cousin Gaston »), étudiants aux Beaux-Arts, se terminait par une fausse rixe durant laquelle, après « une torgnole en pleine poire », « Ninon » basculait par la fenêtre du premier étage, sous les yeux horrifiés du public. Il s'agissait en fait d'une habile cascade, un auvent servant d'enseigne permettant au casse-cou de se rétablir, puis de toucher le sol sans dommage… jusqu'au soir où une potence de l'auvent, qui n'avait pas été étudiée à l'origine pour cet usage, se rompit, ce qui valut une jambe cassée au malheureux[35] . L'établissement était considéré, animé par Maurice Dulac des années 1980 jusqu'à sa fermeture en , comme « le dernier bastion de la chanson paillarde »[36].

Aux Assassins, au no 40, photographié par Willem van de Poll dans les premières années de l'établissement.

Aux Assassins, au no 40, photographié par Willem van de Poll dans les premières années de l'établissement.

Un appartement de l'immeuble fut aussi un temps le domicile d'Anne Pingeot et sa fille Mazarine, qu'elle eut avec François Mitterrand[37]. La voie se situe non loin du domicile de l'homme politique, rue de Bièvre[38].

- No 44 : l'Hôtel d'Angleterre, ancien « hôtel garni » recommandé par des guides touristiques dès les dernières décennies du XVIIIe siècle, abrita l'ancienne ambassade d'Angleterre lors de la préparation du traité de Paris, signé le à l'Hôtel d'York, au no 56. Cet hôtel de tourisme qui a porté au XXe siècle successivement les noms Hôtel Jacob, Hôtel Jacob et d'Angleterre (à partir de 1925) avant de redevenir Hôtel d'Angleterre, logea de nombreux personnalités, notamment américaines[39] (par exemple l'écrivain Ernest Hemingway dans la chambre 14)[40]).

- Le couple de clavecinistes Wanda Landowska et Denise Restout vivaient à l'Hôtel d'Angleterre avant leur exil aux États-Unis en 1940[41].

- No 45 : le photographe documentaliste Charles-Louis Michelez, qui fut photographe de l'Administration des beaux-arts de 1864 à 1895, y avait son studio et laboratoire. Il s'installa rue Vavin après la guerre de 1870.

- No 46 : cette maison de 1798[9], qui présente une façade de style Directoire de quatre travées sur quatre niveaux, avec niches et statues, a été surélevée de deux étages d'habitation vers 1928[34]. Elle est située à l'emplacement d'une maison plus ancienne habitée par Laurence Sterne lors de son séjour en France en 1764[9].

Le no 46.

Le no 46. Statue de Bacchus dans une niche de la façade du no 46.

Statue de Bacchus dans une niche de la façade du no 46.

- No 47 : portail en fer clôturant l’accès latéral aux cours intérieures du Centre universitaire des Saints-Pères, l’un des sites de l’université Paris-Descartes (Paris V). Le bâtiment dont l’entrée principale se trouve au 45, rue des Saints-Pères, fut construit de 1936 à 1953 par les architectes Jean Walter, Louis Madeline et Paul Andrieu pour abriter la nouvelle Faculté de médecine.

- Son emplacement fut préalablement occupé par l’hôpital de la Charité fondé au début du XVIIe siècle par les frères de Saint-Jean-de-Dieu, communément appelés « frères de la Charité », et détruit en 1935. Venus à Paris en 1602 et d’abord installés « rue de la Petite Seine » (rue Bonaparte), les frères s’établirent en 1607 durablement en ce lieu près de l'ancienne chapelle Saint-Pierre et de son cimetière (ultérieurement cimetière Saint-Germain). Cet édifice religieux, dit aussi « chapelle Saint-Père » ou « des Saints-Pères », fut reconstruit en 1613 et devint alors « chapelle de l’hôpital de la Charité ». Préservé lors de la démolition de l'hôpital, il fut attribué en 1942 à l'Église gréco-catholique ukrainienne. Désormais cathédrale Saint-Volodymyr-le-Grand, ce lieu de culte, dont le portail baroque est orienté vers la rue des Saints-Pères est tout ce qui subsiste de l’ancien complexe hospitalier qui fut l’un des plus importants de Paris[42].

- No 48 : pharmacie Pelletier[43].

- No 52 : immeuble du milieu du XVIIe siècle classé aux monuments historiques, initialement composé de trois maisons distinctes. L'ensemble subit d'importantes transformations vers 1840.

- Dès 1779 il apparaît comme hôtel meublé à l'enseigne Hôtel de Hambourg, prisé par la clientèle américaine. Benjamin Franklin, arrivé à Paris en , d'abord logé à l'Hôtel d'Entragues[44], rue de l'Université, y séjourna en janvier et [45], avant d'être accueilli à Passy par Jacques-Donatien Le Ray de Chaumont. Il y revint régulièrement et y logea au moment de la signature du traité de paix du , signé le à l'hôtel d'York au no 56.

- Le graveur Ephraïm Conquy y vécut au XIXe siècle.

Le no 52.

Le no 52.

- No 56 anciennement no 24 (XVIIIe siècle) : sur cette parcelle, l'une des trois premières créées lors de l'ouverture de la rue en 1613, Jean Clergerie, marchand au Palais, construisit dès avant 1627 une maison qui fut fortement transformée aux cours des siècles, puis surélevée.

- L'hôtel du président Rosanbo. En 1738, Marie Claire de Mesgrigny d'Aunay (1718-1761), arrière-petite fille de Vauban l'apporta en dot à Louis IV Le Peletier (1717-1760), seigneur de Rosanbo, président à mortier au Parlement de Paris. Désormais appelée « hôtel du président Rosanbo », cette maison passa par héritage à leur fils Louis V Le Peletier (1747-1794), marquis de Rosanbo, président à mortier, marié en 1769 à Marguerite de Lamoignon de Malesherbes (1756-1794), tous deux guillotinés en 1794, avec d'autres membres de la famille Lamoignon de Malesherbes.

- Dès 1739, au moins une partie de l'hôtel Rosanbo fut louée. Le marchand pâtissier Legrand y occupa une boutique jusqu'en 1744[46]. Mathurin-Georges Girault de Kéroudou (1730-1786), alors chargé d'enseigner les disciplines scientifiques au collège de Navarre, futur professeur au Collège de France eut ici son domicile au-dessus duquel il hébergea dans une petite mansarde, à partir de 1762 et durant quelques années, le jeune Condorcet (1743-1794), son ancien élève et protégé dont il devint le mentor et ami.

- L'Hôtel d'York. Vers 1779, l'immeuble devint un hôtel meublé à l'enseigne d'Hôtel d'York. Ce dernier ne doit pas être confondu avec l'hôtel du même nom devenu Hôtel royal du Danemark en 1772 (voir 33, rue Jacob)[47] - [48].

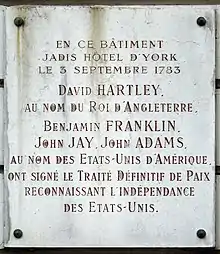

- Dans cet hôtel fut signé le traité de Paris de 1783, qui mit un terme à la guerre d'indépendance des États-Unis[49] ; une plaque commémorative rend hommage à cet évènement (voir infra).

C'est au no 24 (ancienne numérotation, aujourd'hui no 56) que se trouvait, en 1830, la maison du libraire-éditeur Firmin Didot et frères dont le nom est toujours visible sur la façade. - La CNCL (Commission nationale de la communication et des libertés) qui succéda en 1986 à la Haute Autorité de la communication audiovisuelle eut ses premiers locaux dans l'ancien Hôtel d'York[50] - [51].

Le no 56.

Le no 56..jpg.webp) Dernière page du traité de Paris de 1783, signé au no 56.

Dernière page du traité de Paris de 1783, signé au no 56.

Emplacements non localisés

- Le général Arthur Dillon eut son dernier domicile à l'ancien no 38 de la rue Jacob. Il fut guillotiné à Paris le 24 germinal An II (), à l'âge de 43 ans.

- Le poète Roger Gilbert-Lecomte y vécut dans les années 1920-1925.

- Le cinéaste américain Terrence Malick (né en 1943) habita cette rue vers les années 1980-1985[52].

Plaques commémoratives

Plaque au no 3 en hommage à Keszei István (hu).

Plaque au no 3 en hommage à Keszei István (hu). Plaque au no 14 en hommage à Richard Wagner.

Plaque au no 14 en hommage à Richard Wagner. Plaque au no 28 en hommage à Colette.

Plaque au no 28 en hommage à Colette. Plaque au no 33, qui indique que le roi Christian VII de Danemark y séjourna en 1768. Entre cette date et 1803, cet immeuble fut alors appelé « hôtel royal de Danemark ».

Plaque au no 33, qui indique que le roi Christian VII de Danemark y séjourna en 1768. Entre cette date et 1803, cet immeuble fut alors appelé « hôtel royal de Danemark ». Plaque au no 47 en hommage au résistant René Sahors.

Plaque au no 47 en hommage au résistant René Sahors. Plaque au no 56 en hommage au traité de Paris.

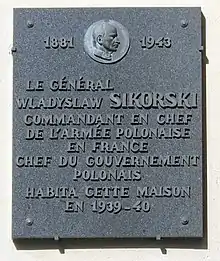

Plaque au no 56 en hommage au traité de Paris. Plaque au no 58 en hommage à Władysław Sikorski.

Plaque au no 58 en hommage à Władysław Sikorski.

Notes et références

- Jacques Hillairet, Dictionnaire historique des rues de Paris, Les Éditions de Minuit, p. 665.

- Charles Marville, Vues du Vieux Paris, rue Jacob, sur le site vergue.com.

- Xavier Lenormand, Étienne Thieulin, À travers notre ville, l'histoire des rues de Bourg-la-Reine, Orléans, Imprimerie Nouvelle, 1994, p. 96 (ISBN 2-9509068-0-X).

- Une autre plaque lui rend hommage, non loin, rue Visconti.

- Plaque au 2, rue Jacob. Non loin de là, une autre plaque au 2, rue Visconti précise qu’István Keszei y habita. Son urne cinéraire se trouve au columbarium du Cimetière du Père-Lachaise (division 87, case 17993).

- Archives nationales, MC/ET/VI/465, minutes du notaire Étienne Leroy : Devis et marché de maçonnerie, etc., pour la construction d'un corps de logis double et aile en retour sur une place rue du Coulombier appartenant à Marie Ferrant par Charles Chamois, architecte des bâtiments du Roi moyennant 19.800 l, 18 juillet 1642.

- Archives nationales, MC/ET/VI/466, minutes du notaire Étienne Leroy : Quittance par Charles Chamois à Marie Ferrand veuve de Nicolas Guichard, 1er avril 1643.

- Marie-Agnès Férault, Charles Chamois, architecte parisien (vers 1620-après 1684), Bulletin monumental, 1990, vol. 148, no 2, p. 120, comprend un « essai de reconstitution des plans (rez-de-chaussée et premier étage), coupes et élévations (sur rue et sur cour) de la maison de Marie Guichard, d’après le devis du 18 juillet 1642 et le plan cadastral de 1830-1832 » à Paris, rue du Colombier, en ligne

- Jacques Hillairet, Dictionnaire historique des rues de Paris, Les Éditions de Minuit, 1997, t. 1, p. 666.

- Date du permis de construire, répertorié dans Paris 1876-1939: Les Permis de construire.

- Philippe Burgaud et Jean Michel Margot, « Jules Verne chez Hachette de 1914 à 1950 », en ligne.

- Pour un projet ultérieur de transformation englobant la maison du no 20, projet non abouti, voir le programme étudié par l'architecte Claude Le Cœur (1906-1999) en 1966, Fonds Le Cœur, Cité de l'architecture et du patrimoine sur le site archiwebture, en ligne.

- Nicolas Petit, « Éditeur exemplaire, modèle de père, héros de roman : figures d’Hetzel », Bibliothèque de l'école des chartes, année 2000, vol. 158, no 1, p. 197-221, en ligne.

- Goulven Boudic, Esprit 1944-1982. Les métamorphoses d'une revue, Saint-Germain-la-Blanche-Herbe, Éditions de l'Imec, 2005, en ligne.

- Cf. Eugène Delacroix, Portrait de Thales Fielding, vers 1824, sur le site du Musée national Eugène Delacroix musee-delacroix.fr.

- Zineb Dryef, « « Pourquoi m’en voudrait-on d’être lesbienne ? » : Natalie Clifford Barney, l’Amazone de la rue Jacob », sur lemonde.fr, (consulté le ).

- René Sternke, Böttiger und der archäologische Diskurs…, Oldenbourg Verlag, 2008, p. 333.

- Cf. René Sternke, p. 68.

- Roland Gloaguen, Charles Marville. Vues du Vieux Paris. Rue Jacob, c. 1867, sur le site vergue.com.

- Registre des décès, Archives départementales de Paris, en ligne.

- Nicolas Petit, « Éditeur exemplaire, modèle de père, héros de roman : figures d’Hetzel », Bibliothèque de l'école des chartes, année 2000, vol. 158, no 1, p. 205, note 34, en ligne.

- Daniel Lejeune, La Maison rustique, SNHF, en ligne.

- « 27, rue Jacob », par Michel Winock sur son blog du 9 mars 2010 pour le magazine L'Histoire.

- Société des amis de Colette, « Lieux de vie », sur amisdecolette.fr (consulté le ).

- Edme Pourchot, « Mémoire touchant la seigneurie du Pré-aux-Clercs », 1694, Variétés historiques et littéraires, revues et annotées par M. Edouard Fournier, 1856, t. IV, en ligne. Edouard Fournier, en annotant ce texte, a confondu Jules Louis Bolé de Champlay (de Chamlay) avec Louis de Champlais, baron et seigneur de Courcelles, maréchal des armées du Roi et lieutenant général de l’artillerie de France, décédé le 23 avril 1659

- « Haro », Guide Labreuche. Guide historique des fournisseurs de matériel pour artistes à Paris 1790-1960, en ligne

- Correspondance d'Eugène Delacroix.

- Pierre Champion, Mon vieux quartier, Paris, Bernard Grasset, 1932, p. 55-56.

- Ou en 1947, selon les sources.

- Photo de Madeleine et Marcellin Castaing devant la boutique, rue Jacob à Paris (en ligne).

- « The Art of French Kitsch and its Eccentric Parisian Queen » sur le site messynessychic.com.

- Johanna Colombatti, « Intérieurs : Madeleine Cassaing, tornade envoûtante de la décoration », sur le site leshardis.com .

- « Le Petit Parisien du 2 avril 1894 », sur Gallica.bnf.fr.

- Date du permis de construire répertorié dans Paris 1876-1939: Les Permis de construire.

- https://www.grandemasse.org/?c=actu&p=disque_fanfare_madelain_aux_assassins_1957

- Marie-Emmanuelle Galfré, « J - 2 Aux Assassins », Le Parisien, (lire en ligne, consulté le ).

- Denis Roux, Protégez le président ! : Quinze ans d'histoires seccrètes, , 300 p. (ISBN 978-2-8098-2708-8, lire en ligne), p. 161.

- « François Mitterrand, mille conquêtes et trois amours », sur Le Parisien, (consulté le ).

- Historique de l'Hôtel d'Angleterre sur son site officiel.

- « Hemingway's Paris », sur travellerspoint.com (consulté le ).

- « Document cité de la Musique »

- Jacques Antoine Dulaure, Histoire physique, civile et morale de Paris, depuis les premiers temps historiques, Paris, Guillaume, 1824, p. 16 [lire en ligne]

- Les variations du numérotage de la pharmacie de Joseph Pelletier .

- L'Hôtel d'Entragues, détruit, occupait l'emplacement de l'actuel no 8 de la rue de l'Université (Revue d'histoire diplomatique, vol. 47 à 48, p. 472).

- Two Notes to Franklin at the Hotel de Hambourg, from Michel Adanson and John Greenwood, [between 30 December 1776, and 27 February 1777], Founders Online, National Archives last update: 2016-03-28 dans The Papers of Benjamin Franklin, vol. 23, October 27, 1776, through April 30, 1777, ed. William B. Willcox, New Haven and London, Yale University Press, 1983, p. 100-101.

- Archives nationales, fonds Le Peletier. Quittances donnés par Louis IV Le Peletier ou en son nom à M. Legrand, 1739-1744.

- Annick Foucrier et Caroline Varlet, Histoire de l'hôtel d'York, juillet-août 2001 d'après une conférence donnée par madame Caroline Varlet au CERI le 2 février 2001, en ligne. Les auteures optent pour l'orthographe — admise — « Le Pelletier de Rosambo » au lieu de « Le Peletier de Rosanbo » retenu par les Archives nationales (fonds Le Peletier) et dans l'article Famille Le Peletier. À noter également une erreur de transcription dans la source: ce fut Louis IV (et non Louis XIV) Le Peletier de Rosanbo qui recueillit l'hôtel particulier par dot de sa femme.

- Archives nationales 2591AP [173I] Rosanbo, fonds Le Peletier, en ligne.

- « Lieux de mémoire américains à Paris », sur fr.usembassy.gov (consulté le ).

- François Viot et Marc Pellerin, M6 Story. La saga de la chaîne en trop, Flammarion, 2012 (ISBN 978-2-0812-5107-6) en ligne.

- André Rousselet, Marie-Eve Chamard et Philippe Kieffer, À mi-parcours, Kero, 2015, en ligne.

- Thomas Deane Tucker et Stuart Kendall, Terrence Malick: Film and Philosophy, Bloomsbury Publishing USA, 12 mai 2011, en ligne.

_-_2021-07-29_-_1.jpg.webp)