Ordre hospitalier de Saint-Jean-de-Dieu

L’ordre hospitalier de Saint-Jean-de-Dieu (en latin Ordo Hospitalarius Sancti Ioannis de Deo) a été fondé à Grenade (Espagne) en 1539, par saint Jean de Dieu, pour le soin des pauvres et des malades.

Il s'est développé notamment à Paris avec la création en 1601 de l'ordre hospitalier des Frères de Saint-Jean-de-Dieu (plus couramment appelés Frères de la charité sous l'Ancien Régime).

| Ordre hospitalier de Saint-Jean-de-Dieu | |

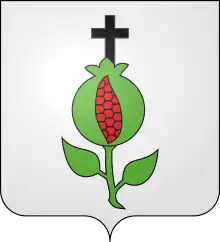

Devise : « Par les corps aux âmes. La grenade surmontée de la croix est le symbole des Frères hospitaliers de Saint-Jean-de-Dieu depuis leurs origines ». | |

| Ordre de droit pontifical | |

|---|---|

| Approbation pontificale | 1572 par le pape Pie V |

| Type | mendiant, hospitalier, laïc |

| Règle | de saint Augustin |

| But | Soin des pauvres et des malades |

| Structure et histoire | |

| Fondation | 1539 |

| Fondateur | Jean de Dieu |

| Abréviation | O.H. |

| Site web | site international |

| Liste des ordres religieux | |

Aujourd'hui, cet ordre religieux soigne, accueille et accompagne plus d'un million de personnes malades et démunies dans 454 établissements répartis dans 53 pays sur les cinq continents. Il compte environ 1 100 membres, appelés fréquemment :

- de manière collective, les Frères de Saint-Jean-de-Dieu, ou les Frères hospitaliers ;

- de manière individuelle, « frère de Saint-Jean-de-Dieu », ou « frère hospitalier ».

C’est un ordre laïc dans lequel quelques religieux accèdent au sacerdoce pour les besoins pastoraux des œuvres.

Les Frères de la charité desservaient l'hôpital de la Charité de Paris, et celui de Charenton. Cet ordre, supprimé en 1790, a été rétabli depuis, sous le nom de l'ordre hospitalier de Saint-Jean-de-Dieu.

Fondation

Les historiens s'accordent pour dire qu'il n'était pas dans les intentions de Jean de Dieu de fonder une nouvelle congrégation religieuse. Pourtant, ses intuitions de soignant et le rayonnement de sa vie de foi ont rapidement attiré des compagnons à sa suite.

Ainsi, à sa mort en 1550, Jean a confié la direction de son hôpital à l'un d'entre eux, Antoine Martin.

En 1571, la Famille de Jean de Dieu compte plusieurs hôpitaux en Espagne : à Grenade, bien sûr, mais aussi, à Madrid, Tolède, Cordoue et Lucena.

Érigés officiellement en congrégation religieuse, le , par le Pape Pie V, les Frères continuent leur développement. En 1586, en outre l'Espagne, ils sont implantés en Colombie, au Mexique, au Pérou et en Italie.

Saint Jean de Dieu qui fut le véritable « saint de la charité », entre parmi les modèles de « charité sociale ». Il a été, par définition du grand psychiatre et criminologue athée Cesare Lombroso, créateur de l'hôpital moderne. Jean de Dieu, touché par l’Esprit à l’âge de quarante ans, se consacra tout à tous en donnant vie à un nouvel hôpital dans la ville de Grenade, alors que cette même ville en comptait déjà au moins six.

L'ordre de Saint-Jean-de-Dieu en France

Arrivée des Frères en France

C'est de Florence que les premiers Frères partent aux environs de 1601 pour gagner Paris ou ils établissent en 1602[1]. Ils y ont été appelés par la reine Marie de Médicis qui en Toscane avait été touchée par leur témoignage et leur charité.

Ils reçoivent pour mission de la part d'Henri IV, et de l'archevêque de Paris, d'y fonder un couvent-hôpital pour soigner les malades pauvres.

Jusqu'à la Révolution

Grâce à l'hôpital de la Charité construit rue des Saints-Pères dans la première moitié du XVIIe siècle, Paris devient rapidement le centre névralgique de l'ordre des Frères en France. Cet hôpital de la Charité reçoit plus de 200 malades souffrant de fièvres putrides et malignes, et de maladies chirurgicales. Parmi les médecins qui y exercent leur art, certains connaissent un grand renom : Mareschal, premier chirurgien de Louis XVIII, Desault et surtout Frère Élisée Talachon qui deviendra le chirurgien de Louis XVIII.

Si les religieux y exercent des fonctions d'infirmiers, d'apothicaires, de chirurgiens, la Charité de Paris est aussi un lieu où la vie spirituelle est soutenue : les homélies dominicales et la beauté de la liturgie sont appréciées y compris par des membres de la Cour. Saint Vincent de Paul vient visiter les malades et, « les Filles de la charité », nom qu'il donne à l’ordre des religieuses qu'il fonde pour le soulagement des malades, n'est pas sans rappeler celui des Frères de Saint-Jean-de-Dieu, connus dans la France de l'Ancien Régime sous le nom de « Frères de la charité ». Molière aussi rend souvent visite aux malades pauvres de la Charité. Il fait même partie de la Confrérie Notre Dame de la Charité, sorte de tiers-ordre des Frères de Saint-Jean-de-Dieu. À la Charité, les novices sont formés aussi bien à la vie religieuse qu’à la médecine et à la chirurgie, disciplines pour lesquelles les cours durent trois ans.

Au XVIIe et au XVIIIe siècle, les Frères fondent une quarantaine d'établissements hospitaliers : trente-quatre en France métropolitaine (couvrant à peu près l'ensemble du territoire) et neuf dans les possessions coloniales (au Canada et aux Antilles notamment). Les fondations se font au gré des demandes. Elles émanent du roi, de l'armée, des évêques ou des aristocrates locaux. La province religieuse ainsi constituée comporte trois types d'établissements :

- Des hôpitaux urbains assez importants (60 à 200 lits) comme à Paris et à Grenoble où sont adjointes des écoles de chirurgie.

- Des hôpitaux destinés aux militaires, comme à Saintes ou à La Rochelle.

- Et enfin des petits hôpitaux, proches de dispensaires ruraux, d'une dizaine de lits.

Au Québec, un fonds d'archives de l'ordre hospitalier de Saint-Jean-de-Dieu est conservé au centre d'archives de Montréal de la Bibliothèque et Archives nationales du Québec[2].

Dans la France de l'Ancien Régime, les Frères de Saint-Jean-de-Dieu se distinguent également en annexant à certains de leurs hôpitaux (Cadillac, Pontorson ou Château-Thierry etc.) des pensionnats où ils reçoivent et soignent les « insensés ». Ils fondent deux établissements particulièrement destinés au soulagement des aliénés : à Senlis et surtout à Charenton. Ainsi, le docteur Regnault, mandaté en 1790 par l'Assemblée nationale pour visiter cet hôpital, écrit : « le site de Charenton, les soins des Frères de la charité, quelques changements dans le régime nous conduiront peut-être à une découverte qui serait la consolation d'une foule de familles, agrandiraient des domaines de la médecine et feraient la gloire de notre siècle ».

Paul de Magallon

Paul de Magallon, né à Aix-en-Provence en 1784, est une des grandes figures spirituelles de l'ordre de saint Jean de Dieu. Après avoir restauré l'Ordre en France, il est nommé assistant général de l'Ordre à Rome, et fréquente alors la cour pontificale. Il meurt à Lyon, le .

Paul de Magallon est touché par la situation dramatique des malades mentaux qu'il visite à la prison Saint-Joseph de Lyon. Avec Xavier Tissot, il se lance alors dans la fondation d'hôpitaux qui leur seront destinés : à Lyon (1824), à Lille-Lomelet (1825) et Dinan (1836)[3].

Au cours de l'élaboration de la Loi de 1838 dont le but est d'introduire l'assistance aux aliénés dans l'appareil de l'État, le Père de Magallon intervient à la Chambre des pairs.

Apostolats fondés au XIXe siècle par les Frères français

L'œuvre du Père de Magallon et des Frères de Saint-Jean-de-Dieu à l'époque ne se limite pas à l'essor de la médecine mentale (même si elle en constitue l'action principale).

En 1843, ils acquièrent l'Hôtel Plumet, qui devient progressivement une clinique chirurgicale. Le maréchal Joffre y est mort le . Initialement spécialisée en urologie, elle accueille aujourd'hui toutes les spécialités chirurgicales. À nouveau présents à Paris, les Frères de Saint-Jean-de-Dieu renouent ainsi avec leur histoire.

En 1852, c'est au tour de Marseille : le Père de Magallon acquiert une bastide à Saint-Barthélemy, grâce à l'aide de son ami, saint Eugène de Mazenod, alors évêque de la ville. Cette maison devient un asile pour vieillards pauvres. Au fil des années, c'est aujourd'hui une grande maison de retraite médicalisée.

En 1858, les Frères prennent possession d'un enclos, rue de Vaugirard à Paris. Ils y fondent un hospice pour jeunes garçons infirmes (victimes de poliomyélite, de tuberculose osseuse notamment). Aujourd'hui le Centre Saint-Jean-de-Dieu de la rue Lecourbe[4] accueille des enfants handicapés au sein d'un IEM (souffrant pour certains de myopathie), des enfants polyhandicapés et une Maison d'accueil spécialisée pour adultes. Cette maison de la rue Lecourbe est également à l'origine du Centre Saint-Jean-de-Dieu du Croisic (en Loire-Atlantique) en 1893. Initialement destiné aux enfants scrofuleux, ce centre reçoit aujourd'hui des jeunes adultes handicapés au sein d'un foyer de vie et d'une maison d'accueil spécialisée.

Au fil des décennies, les fondations vont se poursuivre y compris au-delà des frontières de l'hexagone : à Leuze (en Belgique) avec la fondation d'un hôpital psychiatrique, à Scorton (en Angleterre) mais aussi en Irlande et au Canada (1865).

En 1897, à l'initiative du Père Arbogast Ménétré, alors supérieur provincial, les Frères reprennent l'asile de nuit de la rue de Forbin à Marseille, fondé par un laïc, François Massabo, quelques années plus tôt. Renouant là encore avec une intuition profonde de saint Jean de Dieu, les Frères sont toujours présents dans ce vaste accueil aujourd'hui totalement rénové[5], et reçoivent quotidiennement 230 personnes sans domicile fixe. Forts de cette expérience, les Frères ont également été présents dans une structure analogue à Nice pendant une trentaine d'années et aujourd'hui encore à Digne-les-Bains au Foyer d'accueil Saint-Benoît-Labre.

Apostolat au XXe siècle

Lorsque l'expulsion des congrégations est décidée en 1903 par la IIIe République, les Frères de Saint-Jean-de-Dieu furent une des cinq congrégations catholiques masculines autorisées à poursuivre leur activité en France[6].

Dans l'entre-deux-guerres, une nouvelle série de fondations est lancée pour répondre à de nouveaux besoins. C'est d'abord la création d'un centre pour jeunes handicapés à Lavilletertre, dans l'Oise, puis une structure analogue à Nantes. Enfin en 1935, les Frères s'établissent à Sentheim, en Alsace, où ils ouvrent une maison de convalescence. Celle-ci est aujourd'hui gérée par la Fondation du Diaconat de Mulhouse.

Si les bouleversements de la psychiatrie dans les années 1970 ont amené les Frères à se retirer de leurs hôpitaux (à l'exception de Dinan et de Paris), ils ont alors décidé de s'aventurer dans l'océan Indien.

Ils ont ainsi fondé un Centre d'aide par le travail à La Réunion qui aujourd'hui n'appartient pas à l'Ordre, une maison de retraite à l'île Maurice, où les Frères sont toujours présents, et un projet en cours à Madagascar.

Apostolat et organisation au XXIe siècle

En 2012, les Frères hospitaliers de Saint-Jean-de-Dieu de France ont confié la gestion de leurs établissements à la Fondation Saint-Jean-de-Dieu (sauf le centre de Madagascar directement géré par les Frères), reconnue d'utilité publique le et qui accueille chaque année plus de 20 000 personnes handicapées, âgées, malades ou démunies.

Aujourd'hui, le gouvernement général de l'Ordre est assuré par un supérieur général, élu tous les six ans, assisté de quatre conseillers qui se réunissent régulièrement en définitoire général. En 2021, le supérieur général est le Frère Jesús Epayo, né en Espagne en 1958 à Fustiñana (Navarre)[7]. La Curie générale se trouve à Rome. Un conseil général élargi se tient tous les ans à Rome.

En France, on compte une province, celle de Saint-Jean-Baptiste, dirigée par le Frère Alain-Samuel Jeancier entouré de quatre conseillers. La province comprend sept communautés : deux à Marseille (centre d'hébergement d'urgence et de stabilisation pour les hommes isolés sans-abris à Marseille IIe[8] et maison de retraite médicalisée à Marseille XIVe[9]), une au Croisic (centre pour adultes handicapés[10]), une à Dinan (centre hospitalier spécialisé en psychiatrie, centre de soins Saint-Benoît-Menni, service d'accompagnement à la vie sociale), deux à Paris (clinique chirurgicale Oudinot[11] Paris VIIe et centre pour jeunes et adultes handicapés physiques à Paris XVe[12]) et une à Madagascar (foyer de vie et de réinsertion pour malades psychiatriques ouvert en 2015[13]).

La province de France est reconnue légalement comme congrégation religieuse depuis le , avec son siège à Paris, au 258 rue Lecourbe (XVe arrondissement), fondé en 1858, « pour jeunes garçons infirmes et pauvres ». Elle possède une chapelle (1897-1898) donnant rue Lecourbe avec des toiles marouflées de Charles-Louis de Coubertin au-dessus de l'autel représentant la vie de saint Jean de Dieu (1879), ainsi que des fresques de 1932 dans les niches des bas-côtés. Chaque communauté répond au quotidien à sa vocation religieuse par la prière et à sa mission propre au charisme de saint Jean de Dieu en se consacrant au service des malades et des pauvres. Les besoins en France sont grands face aux nouveaux modèles de désocialisation (SDF, drogue, précarisation, phénomènes de migrations, etc.) et aux attentes en matière de soins, de réinsertion sociale et de psychiatrie, mais l'ignorance du public et la chute problématique des vocations en France posent des questions sur l'organisation de l'ordre dans ce pays.

Parfois, les Hospitaliers de Saint-Jean-de-Dieu portent encore l'habit religieux avec chasuble noire et ceinture de cuir.

Armoiries de l'ordre

Une grenade entr'ouverte, surmontée d'une croix (dont la couleur héraldique ne semble pas être précisée).

Cette grenade rappelle que, le fondateur cherchant sa voie, Dieu lui dit : « Grenade sera ta croix ». En effet, ce fut dans cette ville qu'il parvint à fonder son ordre, après bien des épreuves[14].

Le blason de la ville et ainsi que du royaume de Grenade est : « D'argent, à la grenade de sinople, ouverte de gueules ».

- Blason de l'ordre hospitalier de Saint Jean de Dieu

En noir et blanc.

En noir et blanc. En couleur.

En couleur.

Les Frères hospitaliers de Saint-Jean-de-Dieu ailleurs dans le monde

Les Frères hospitaliers de Saint-Jean-de-Dieu sont présents dans 53 pays du monde. Ils tiennent depuis 1874 la seule pharmacie du Vatican. Ils comptent environ 1 230 Frères dans les années 2010 et sont bien implantés dans plusieurs pays hispanophones. Ils sont organisés en trois provinces en Espagne : province castillane de Saint-Jean-de-Dieu, dans le nord-ouest de l'Espagne (et un centre à Madrid) avec une dizaine de communautés et de grands hôpitaux, comme celui de Valladolid ; province aragonaise de Saint-Raphaël-Archange couvrant l'est (6 communautés dans la région de Barcelone, présence à Palma de Majorque, Valence, etc.), l'ouest du pays et les environs de Madrid, avec de grands hôpitaux, dont un hôpital pédiatrique réputé à Barcelone et des centres sociaux de pointe ; province andalouse de la Bienheureuse-Vierge-Marie-de-la-Paix avec une trentaine de centres et hôpitaux à Séville (7 communautés dont l'hôpital San Juan de Dios de Séville), Grenade, Cordoue, Malaga, Cadix, Madrid (avec entre autres une clinique réputée, la clinique Nuestra Señora de La Paz), aux Canaries et en Estrémadure (Badajoz). En Amérique latine, ils sont regroupés en plusieurs provinces : la province d'Amérique méridionale Saint-Jean-d'Avila (siège en Argentine, comprenant l'Argentine, la Bolivie et le Chili[15] très tournée vers les soins psychiatriques et la réhabilitation sociale) ; la province colombienne de Notre-Dame-du-Bon-Conseil avec six hôpitaux et cliniques, deux écoles d'infirmiers et un institut, trois maisons d'insertion sociale ; la délégation générale du Mexique et d'Amérique centrale (comprenant la délégation de Cuba) Notre-Dame-de-Guadeloupe/Guadalupe, qui est très importante en termes de perspectives ; la province sud-américaine septentrionale Notre-Dame et Vénérable François Camacho, comprenant le Venezuela, l'Équateur et le Pérou. Les Frères sont aussi présents au Brésil (où ils dépendent de la province portugaise de Saint-Jean-de-Dieu), aux États-Unis (province Notre-Dame-Reine-des-Anges avec siège à Los Angeles et organisée autour de trois centres principaux, dont une maison de retraite à Los Angeles[16]) et au Canada où ils forment la petite province anglophone du Bon-Pasteur après avoir fusionné en avec les Petits Frères du Bon-Pasteur (congrégation fondée en 1950 par Matthias Barrett, ancien Frère de Saint-Jean-de-Dieu) exerçant, en Ontario, à Montréal et au New Jersey aux États-Unis.

Dans les pays germanophones, ils sont organisés en deux provinces : la province Saint-Charles-Borromée qui est formée en 1851 par le Frère Magnobonus Markmiller (1800-1879), historiquement autour de l'hôpital de Neubourg-sur-le-Danube, fondé au début du XVIIe siècle; et la province autrichienne (dont les premières maisons datent du XVIIIe siècle) avec sept maisons de soins, plus une en Slovaquie et des missions en république tchèque et en Hongrie. La province polonaise (qui comprend aussi des maisons en Ukraine) de Notre-Dame-de-l'Annonciation a été fondée en 1925. Elle comprend plusieurs hôpitaux et écoles.

Par manque de vocations, les provinces d'Irlande et de Grande-Bretagne ont été supprimées pour être intégrées en 2009 dans la province d'Europe occidentale. La province du Portugal a aussi la responsabilité du Brésil. L'Italie regroupe deux provinces : au nord la province Saint-Ambroise avec siège à Cernusco sul Naviglio près de Milan et au sud la province Saint-Pierre-Apôtre avec siège à Rome (avec une maison aux Philippines). Autrefois, les vocations européennes et les missions en dehors d'Europe étaient principalement dues au rayonnement des provinces d'Espagne et d'Italie, aujourd'hui en perte de vitesse. La relève est espérée en Afrique et en Asie.

En Afrique, l'ordre s'est organisé autour d'une dizaine de centres principaux à partir du Ghana et de nouvelles vice-provinces (comme le Bénin avec l'hôpital Saint-Jean-de-Dieu à Tanguiéta).

L'Asie offre de nouvelles perspectives, mais encore limitées. C'est surtout la Corée qui développe de nouvelles vocations et construit de nouveaux hôpitaux. Les Frères coréens, en plus de leurs communautés en Corée du Sud développent des actions limitées en Chine et gèrent trois hôpitaux au Japon. La province indienne dédiée à saint Thomas a été formée en 1996 et démarre dans moins d'une dizaine de centres, avec la responsabilité d'une maison à l'île Maurice, gérée par des Frères vietnamiens, puisqu'il n'y a plus de vocations francophones disponibles. La province du Viet Nam s'est formée à la même époque dans les années 1990. La province Saint-Ambroise de Lombardie-Vénétie gère une antenne en Terre Sainte.

À la suite de la congrégation des Sœurs de Saint-Jean-de-Dieu fondée en 1871 en Irlande qui envoya un groupe de huit Sœurs en Australie en 1895[17], et qui est à l'origine de plusieurs hôpitaux, les Frères de Saint-Jean-de-Dieu sont arrivés en Australie immédiatement après la Seconde Guerre mondiale. Ils y ont ouvert ainsi qu'en Nouvelle-Zélande des écoles pour garçons en difficulté, puis des centres pour jeunes handicapés. Aujourd'hui la province d'Océanie placée sous le patronage de la Sainte Famille regroupe plusieurs centres psychiatriques en Australie en Papouasie-Nouvelle-Guinée et en Nouvelle-Zélande et gère un réseau de centres de soins, mais les vocations locales se sont taries laissant de plus en plus la place aux laïcs.

Hospitaliers célèbres

Saints

- Jean de Dieu (1495-1550) fondateur

- Jean Grande Román (1546-1600) espagnol créateur d'hôpitaux.

- Benoît Menni (1841-1914) restaurateur de l'ordre en Espagne

- Richard Pampuri (1897-1930) medecin italien

Bienheureux

- José Olallo (1820-1889) cubain

- Eustache Kugler (1867-1946) allemand qui s'oppose au Aktion T4

Vénérables

- François Camacho (1629-1698) espagnol devenu religieux à Lima

- William Gagnon (1905-1972) canadien missionnaire en république du Viêt Nam

Médecins

- Frère Florent, médecin italien

Évêques

- José Luis Redrado Marchite

Notes et références

- Charles Le Maire : Paris ancien et nouveau Tome 3 Page 157 (141)

- Fonds Ordre hospitalier de Saint-Jean-de-Dieu (P797) - Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ).

- Les Frères Paul de Magallon et Xavier Tissot ouvrent des asiles d’aliénés

- L'œuvre Sainte-Germaine et le centre Saint-Jean de Dieu". Résumé d'un article de Micheline Chauvancy et Paulette Lambert in Bull. Soc. hist. & arch. du XVe arrondt de Paris – n° 6".

- Article du 26 septembre 2015 sur l'inauguration du centre rénové

- Voir l'article : Histoire des congrégations chrétiennes en France.

- (en) Notice biographique

- CHRS Forbin, 35 rue de Forbin, 13002 Marseille

- EHPAD Saint-Barthélemy, 72 avenue Claude Monnet, 13014 Marseille

- Centre médico-social du Croisic, avenue Saint-Goustan, 44490 Le Croisic

- Clinique Oudinot, 19 rue Oudinot, 75007 Paris

- Centre médico-social Lecourbe

- Centre Saint-Jean-de-Dieu à Madagascar

- Extrait de l'Annuaire du Conseil Héraldique de France, 3e année, 1890. Texte de X. Barbier de Montault, prélat de la Maison de Sa Sainteté

- (es) Site officiel de la province

- (en) Site officiel de la province

- (en) La congrégation des Sœurs de Saint-Jean-de-Dieu

Voir aussi

Bibliographie

- André Chagny, L’Ordre hospitalier de Saint-Jean-de-Dieu en France, Lyon, Lescuyer, 1951.

- Bertrand Tremblay, Les Frères de la charité et leurs Œuvres. Album Jubilaire 1807 - 1957, 1957.

- Frère Pascual Piles, Jean de Dieu - Appel à la nouvelle hospitalité - cérémonie de clôture du Ve centenaire de la naissance de Saint-Jean-de-Dieu, Summa roma, 1996.

Articles connexes

Liens externes

- Site officiel

- Notice dans un dictionnaire ou une encyclopédie généraliste :

- Site officiel de la province de France de l'ordre hospitalier de Saint-Jean-de-Dieu