Jean Bérenger (homme politique)

Le comte Jean Bérenger est un homme politique français. Né à Tréminis[1] près de Mens[2] en Isère le , il est mort à Saint-Germain-en-Laye le [3].

.PNG.webp)

| Pair de France | |

|---|---|

| - | |

| Président du Tribunat | |

| - | |

| Membre du Conseil des Cinq-Cents | |

| - | |

| Conseiller d'État |

| Comte |

|---|

| Naissance | Mens (Chateau-Bas, Tréminis, dans le canton de Mens) |

|---|---|

| Décès |

(à 82 ans) Saint-Germain-en-Laye |

| Sépulture |

Mens (Isère) |

| Nationalité |

française |

| Activité | |

| Père | |

| Mère |

Angélique Alloard |

| Conjoint |

Claudine-Elisabeth Saussac |

| Enfant |

Jules Bérenger (d) |

| Propriétaire de | |

|---|---|

| Distinction |

.PNG.webp)

Biographie

Une éducation protestante, inspirée par la Philosophie des Lumières

Jean Bérenger est le fils de Jean Bérenger (1730-1813), « ministre » au désert huguenot, surnommé le Pasteur Colombe ou encore le « Martyr »[4]. Président du Consistoire du Dauphiné, proscrit, il a vécu plus de quarante ans dans la clandestinité. C'est au sud de Grenoble, à Tréminis, dans les environs de Mens, considéré alors comme la petite Genève des Alpes qu'il nait. Peu avant sa naissance, le , son père, une fois de plus condamné à mort, vient d’être brûlé en effigie sur la place Grenette à Grenoble. Sa mère Angélique, fervente militante et admiratrice de John Locke, a été elle aussi inquiétée pour sa religion. Jean leur doit son instruction et ses convictions.

Bérenger « père » a été formé au séminaire français de Lausanne, une école de combat, financée par des princes et riches protestants à travers l'Europe, pour remplacer les Académies protestantes, fermées à la Révocation de l’édit de Nantes. Il y a appris le grec, le latin, la philosophie et la théologie ; un enseignement marqué par la philosophie des Lumières, dans lequel une place importante est donnée à la « raison »[5]. De cette école, qui formera à peine cinq ou six élèves par an, sortira une élite faite d'hommes comme Rabaut Saint-Etienne : défenseur de « la liberté de la pensée et des opinions » dans la Déclaration des Droits de l'homme et du citoyen de 1789 ou André Jeanbon, qui fera adopter à la France son drapeau Bleu, blanc, rouge.

Le jeune Jean Béranger apprend aussi à assouplir le fer sous le marteau du forgeron, à manier le rabot du menuisier, l'instrument du tourneur, le marteau du tailleur de pierre ; il se livre chaque jour à la culture du jardin de son père[6] et étudie la médecine, l'une des rares carrières qui lui est ouverte, ses convictions religieuses l'empêchant de pouvoir prétendre à un emploi public.

L'Édit de tolérance () met fin à la proscription des protestants.

La Terreur : fuite, puis arrestation pour « fédéralisme »

Après la Journée du 10 août 1792, la Révolution, entre dans sa phase dictatoriale et arbitraire. Bérenger considère alors que les bornes de la liberté légale sont franchies, et conforme ses votes et ses actes politiques à cette conviction au sein de conseil. En bon huguenot, il est prêt à toutes les luttes pour conserver le pouvoir de décision local. Au printemps 1793, il lance même la proposition de faire arrêter Dubois-Crancé, Antoine Louis Albitte, Jean-Pierre Gauthier, envoyés par la Convention contre les Girondins[6]. Ils veulent obliger l'assemblée du département à s'incliner.

Il est inscrit sur la liste des suspects[7] - [8] - [9]. Il lui est interdit de s'éloigner de Grenoble sans autorisation expresse, sous peine d'emprisonnement[10].

Exposé à d'inévitables poursuites, Bérenger qui a démissionné la veille, part de Grenoble, à pied, le sac sur le dos ; il se rend à l'armée des Pyrénées, auprès de l'un de ses amis, ancien élève de l'école de médecine de Montpellier, et qui avait un commandement supérieur dans cette armée. De là, il regagne Paris et renoue avec la clandestinité de la tradition du Désert, en se fondant dans l'anonymat, en trouvant un modeste emploi d'aide-pharmacien à l'Hôtel Dieu, tout en se rendant régulièrement sur la place de la Révolution.

Une circonstance inattendue le détermine toutefois à sortir volontairement de cet asile : une loi est promulguée, rendant les chefs de famille responsables de l'absence de ceux de leurs enfants dont ils ne peuvent pas justifier l'éloignement. Ceux-ci sont réputés émigrés. Ne voulant pas que son père, pourchassé tant d'années par les dragons, soit rattrapé par la justice, Bérenger se rend. Il est arrêté en possession d'un faux passeport à Lons-le-Saunier, incarcéré à la Conciergerie de Grenoble puis transféré à la prison de Sainte-Marie d'en Haut où il sera incarcéré six mois[11] - [12] et s'attend à être conduit à l’échafaud, lorsqu'on vient lui annoncer qu'il est libre : le coup d'État du 9 thermidor le sauve.

Conseil des Cinq Cents : l'homme en dehors des partis

.PNG.webp)

Un indépendant

C'est en tant que député de l'Isère qu'il est envoyé en 1797[13] - [14] au Conseil des Cinq-Cents dont il se trouve être le membre le plus jeune[15]. Il arrive dans cette assemblée, nommé par l'opposition. Son mandat, il le tient de la réaction, mais lui-même, proscrit pour ses opinions, fugitif, plus tard incarcéré comme suspect, a en son cœur un profond dédain pour le parti dominant. L'étude de sa participation aux affaires le montre, dès ses débuts, avec le caractère indépendant. Bérenger ne s'engage avec aucun parti, combattant ce qui lui parait injuste sans regarder de trop près à la couleur du drapeau sur lequel il tire, prenant la parole dans les comités; à la tribune, dans la plupart des questions pendantes que soulève l'état de nos finances, que provoque la situation politique, ou même qui rentrent dans les hautes appréciations de l'organisation administrative, de l'instruction publique, de l'économie politique, etc.

Résister à un Directoire qui se durcit

Durant ses quatre années d'existence, le Directoire est confronté à des poussées et complots royalistes, mais aussi jacobins. Les élections annuelles sont également autant de désaveux pour l'exécutif qui doit recourir à plusieurs reprises à des coups d’État pour ne pas mettre en danger le régime (notamment celui du 18 fructidor an V, contre la majorité royaliste nouvellement élue). Le 18 fructidor marque une profonde rupture. La politique modérée laisse place à une politique répressive, à des coups d'État à répétition et à une censure accrue. Une nouvelle vague anti-royaliste et anti-émigrés va rapidement s'installer ainsi qu'une nouvelle terreur anticléricale. Dans les trois mois qui précèdent ce coup d’État, les partis dans une agitation à peine contenue, se préparent à une lutte devenue imminente.

Le 24 messidor, () le député Duplantier dépose une proposition pour contingenter les sociétés populaires (de 19 à 40 membres maximum selon la taille de la ville), dont le nombre se multiplie dans une direction plutôt républicaine que monarchiste, Bérenger, combat cette motion sur le fondement du respect dû à la liberté et au droit de réunion[16].

Un autre jour (), un député de la gauche, Leclerc des Vosges, lance, dans Le journal montagnard de François-Martin Poultier (l'Ami des Lois), tout dévoué au Directoire, un article incendiaire et anarchiste qui, dans un rapport de force avec l'exécutif, vise à exciter la haine contre la représentation nationale et la menacer. Bérenger dénonce courageusement à la tribune, face à face, et le député auteur de l'article, et le journaliste Poultier.

Le 18 thermidor an V, peu avant le coup d’État, le député Henri Fargues propose au Conseil l'envoi d'un message au Directoire pour l'avertir du danger dont la patrie est menacée (caveant consules). C'est la foire d'empoigne. Dans une scène de désordre ou une foule de membres s’écrient, « Oui ! Oui !! Sauvons la patrie !! », le président Boulay refuse de mettre aux voix la proposition déclarant la patrie en danger. Augereau, ne se possédant plus, court vers lui, l’air menaçant, semble être prêt à l'attaquer lorsque Bérenger, bouillant de jeunesse et d’ardeur, le repousse vigoureusement en faisant barrage de son corps ; la tribune est évacuée et le calme par degré se rétablit. Bérenger monte à la tribune et s'oppose au message ; il sait que l'adoption de cette mesure aura pour conséquence une concentration de pouvoir aux mains du Directoire qu'il veut à tout prix éviter. Boulay et Bérenger par leur résistance évitent un double péril, de la fureur du jacobinisme et de la réaction des royalistes, ou comme on disait alors, les « Russes » du corps législatif. S’ils avaient cédé, le premier parti triomphait et ses excès auraient pu amener le déploiement d’une force extraordinaire pour servir la contre-révolution, et peut-être l’invasion des hordes ennemies sur la France.

Le Directoire pense qu'en soutenant le culte théophilanthrope, une religion mère autour de laquelle devra se développer un syncrétisme de toutes les autres religions, il pourra affaiblir le catholicisme. Avec le retour des religieux réfractaires et des émigrés, des mouvements de vengeance spontanée de familles de victimes de la Terreur et de catholiques fanatiques se développent au cours de l'année 1795. L'an IV est marqué par une renaissance du péril prêtre. La République est agitée par la Terreur blanche, par les prêches de prêtres réfractaires hostiles à la République, par un faible soutien de la part des prêtres constitutionnels.

Le 7 fructidor an V, Bérenger, défenseur de la laïcité et de la liberté de culte, s'oppose avec énergie à la consécration de cette nouvelle religion d'État inventée par le tout puissant Louis-Marie de La Révellière-Lépeaux, l'un des cinq Directeurs du Directoire, corédacteur de la Constitution civile du clergé. Dès cette époque, Bérenger distingue nettement les affaires de la foi, domaine personnel et inviolable de chacun, des affaires d'Églises dans l'État. Ce n'est nullement le rôle des Conseils de s'immiscer dans la conscience du peuple.

Il combat avec succès la proposition faite d’éliminer du Conseil des Cinq-Cents, Jean-Frédéric Hermann, au motif qu’il est parent d’émigrés. Il s'oppose catégoriquement à la loi des otages contre les parents des émigrés.

Le Directoire s'acharne contre la liberté d'opinion : mandats d'arrêt contre les journalistes, journaux supprimés pour délit de conspiration, les feuilles dévouées au Directoires se chargeant d’ailleurs de faire la police par ses dénonciations. Bérenger défend la liberté de la presse contre Berlier qui veut la cadenasser toujours davantage.

Bérenger se montre toujours, sans s'inquiéter du nombre et de la qualité des adversaires qu'il rencontre en face. On le voit constamment n'ayant d'autre soin que de soutenir les opinions qu'il croit utiles au développement de la prospérité de l'État et vrais principes au premier rang desquels, pour Bérenger, il y a les Libertés publiques. Le 19 vendémiaire an VI (), il appelle par exemple l'attention du Conseil sur le meilleur mode d'éducation pour la jeunesse, et les idées les plus saines sont émises sur ce sujet au sein d'une assemblée trop ardemment troublée par les préoccupations politiques pour donner suite à cette importante communication.

En 1798, il s’intéresse à l’organisation de l’ École polytechnique. Surtout, il est déjà considéré comme un augure des finances publiques et de l'économie, qu'il intervienne à l'occasion de la monnaie de billon, contre l'emprunt forcé[17] ou lors du débat ouvert par Frédéric Hermann, en l'an VI, sur le projet de créer des fabriques nationales pour le tabac comme ressource financière, et contre lequel on le voit s'élever, par respect pour la liberté de l'industrie.

Dans ses notes personnelles, le comte Bérenger résumera ainsi le Directoire : « manque d'autorité de l'exécutif, fiction de la séparation des pouvoirs, lutte incessante entre les Conseils et les Directeurs... »[18].

Coup d'État du 18 Brumaire : la motion « Bérenger »

C'est dans ce contexte que Jean Bérenger va contribuer au coup d'État du 18 brumaire, se rangeant au côté de Bonaparte. C'est lui en effet qui fait rédiger et voter par le Conseil des Cinq-Cents l'acte d'acceptation du coup d'État[19].

Le jour même, à Saint-Cloud[20], le succès n'apparaît pas certain. Résistance des Cinq-Cents, hésitation des troupes, Bonaparte ayant perdu tout sang-froid, « tout allant de travers ce jour-là », suivant l'expression de Jean-Baptiste Bernadotte.

Dans la nuit du 18 au 19 brumaire, les conciliabules bonapartistes se réunissent à Paris. Bérenger retrouve à l’hôtel de Breteuil, Talleyrand, Joseph Fouché, Lucien Bonaparte, Cabanis, l'abbé Sieyès, Gaudin, Daunou, car une fraction du parti de Madame de Staël s'est réunie à Bonaparte. Tout doit être prêt pour le lendemain ; la nuit entière est consacrée à la rédaction de toutes les pièces qui doivent servir à assurer le succès de leur entreprise[21].

Le lendemain 19 brumaire à 12 h 30, Lucien Bonaparte, président du Conseil des Cinq-Cents, ouvre la séance. Des Jacobins prennent la parole. On crie : « Point de dictature ! À bas les dictateurs ! Vive la Constitution ! ». L'un d'eux fait décider que tous les députés devront prêter serment de « fidélité à la Constitution de l'an III ».

À 15 h 30, Bonaparte tient un discours maladroit. Il proteste de son dévouement à la liberté. On lui demande de nommer les conspirateurs. Il répond en disant sa confiance dans le Conseil des Anciens et sa méfiance envers le Conseil des Cinq-Cents. Il termine en menaçant de faire appel aux soldats. Son discours est très mal perçu par les députés, qui l'accusent de vouloir instaurer la dictature. Dans les heures suivantes, dans un grand désordre, certains députés demandent la mise hors la loi de Napoléon Bonaparte, d'autres, qu'on lui retire son commandement des troupes, d'autres enfin, que Lucien Bonaparte reprenne la présidence pour mettre aux voix le « hors la loi ».

À 21 heures, Lucien Bonaparte reprend la présidence mais le tumulte continue. Remonté au fauteuil, il ouvre la séance en déclarant la chambre légalement constituée. Jean Bérenger prend aussitôt la parole, et comme par un coup de poker, va prononcer et faire voter la motion d’ordre de ralliement qui fera basculer l'histoire.

Bérenger trace le tableau des dangers qu'avaient courus dans cette journée la représentation nationale, Bonaparte et la liberté ; il fait ensuite ressortir les avantages d'une victoire à laquelle on devait la fin de la Révolution, et obtient sans peine cette déclaration unanime, que Bonaparte, ses généraux, ses troupes avaient bien mérité de la patrie[22] - [23]. Extrait : « Gloire et reconnaissance à Bonaparte, aux généraux, à l’armée, qui ont délivré le corps législatif de ses tyrans sans verser une goutte de sang (…). La journée du 19 brumaire est celle du peuple souverain, de l’égalité, de la liberté, du bonheur et de la paix. Elle terminera la Révolution, et fondera la République, qui n’existait encore que dans le cœur des républicains ».

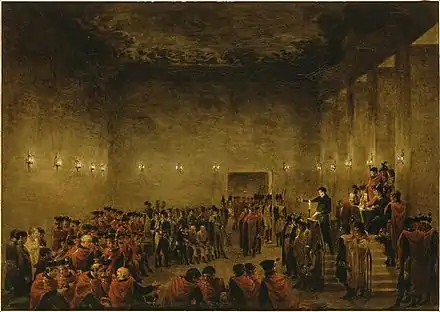

La nuit, après cette victoire, le soir, les conjurés eux-mêmes rédigent tous les actes pour sanctionner le mouvement militaire qui avait expulsé de leurs fonctions les représentants dans la journée du 19 brumaire. Dans l'orangerie de Saint-Cloud, les initiés au complot délibèrent à eux seuls comme une assemblée légale[24], la nuit, à la lueur de quelques bougies, ici là posées sur des bancs. Les membres principaux des deux Conseils présents sont notamment : MM. Cabanis, Bérenger, Boulay (de la Meurthe), Chazal, Lucien Bonaparte, Chénier, Creuzé-Latouche, Daunou, Gaudin, Crétet , etc.[25].

Une commission pour la révision de la Constitution est formée ; une commission consulaire exécutive, composée de Sieyès, Napoléon Bonaparte et Roger Ducos, hérite du pouvoir directorial ; les trois Consuls prêtent serment dans les deux conseils d'être fidèles « à la souveraineté du peuple, à la République unie et indivisible, à la liberté, à l'égalité et au système représentatif ». Jean Bérenger intègre aussitôt, avec des hommes comme Cabanis, Lucien Bonaparte et Daunou, la commission extraordinaire des vingt-cinq membres de cette assemblée qui est chargée d'approuver « les mesures législatives que nécessitent les conjonctures nouvelles ». Cette Commission , dite « intermédiaire » va exercer le pouvoir législatif jusqu’au 4 nivôse, An VIII. Elle siège d’abord aux Tuileries, puis au Petit Luxembourg, et va rédiger la Constitution de l’An VIII, signée le 22 frimaire an VIII ()[26].

Le 3 nivôse, M. Bérenger prend de nouveau les choses en main. C'est lui qui se charge de démontrer aux membres des conseils législatifs, qu'ils doivent se rallier :

Extraits de la Résolution Bérenger :

- « le premier consul doit se hâter de se saisir de la puissance. Nous sommes pressés au dehors, dit-il, par la guerre étrangère; au dedans, la chouannerie fait des progrès alarmants. Nous avons la paix intérieure et extérieure à conquérir, et nous ne saurions y parvenir qu'avec le régime constitutionnel. La nation l'attend avec impatience l'enthousiasme public va reproduire les beaux jours de 1789 soutenu de l'assentiment du peuple, le gouvernement deviendra cher à nos alliés, terrible à nos ennemis, et maître des traités. La loi du 19 brumaire fixe au premier ventôse la réunion du corps législatif; mais le salut de la patrie ne souffre point d'ajournement ! »[27].

- « La voix publique nous presse d’accélérer cet instant désiré. L’intérêt général et le nôtre, nos vœux et ceux de la nation appellent l’heureuse époque qui doit terminer la Révolution, et fixer irrévocablement les hautes destinées du plus grands de tous les peuples ».

- Bérenger soumet alors au vote sa Loi qui fixe au lendemain l'inauguration du pacte constitutionnel[28].

Le Lendemain 4 nivôse, Bonaparte, Cambacérès et Lebrun, les second et troisième consuls, pouvaient entrer immédiatement au pouvoir, après avoir présenté au Peuple la Constitution de l’an VIII en terminant par ces mots : « Citoyens, la révolution est fixée aux principes qui l'ont commencée; elle est finie »[29] !

Président du Tribunat

_in_1807.jpg.webp)

Ce haut fait durant le coup d'État du 18 brumaire vaut à Jean Bérenger d'intégrer le Tribunat au même titre que des hommes comme Benjamin Constant, Daunou, Defermon, Gaudin[30] - [31]. Bérenger se rapproche d'un coreligionnaire, Benjamin Constant, avec lequel il continuera de correspondre, après le départ en 1803 de l'homme de Lettres pour l'Allemagne, comme en témoignent les Journaux intimes de l'écrivain[32].

Nommé secrétaire, puis le [33], président du Tribunat, Bérenger inspire une grande confiance à ses collègues. Le président du Tribunat est nommé par l’empereur sur la présentation de trois candidats par le Tribunat[34].

Témoin des périls qu'avait courus la France dans la dernière période de la durée de la constitution de l'an III, il prête son concours au gouvernement nouveau qui cherche à réorganiser toutes les branches de l'administration publique. Bérenger demeure cependant intraitable quant à la question essentielle du redressement des finances de l'État quitte à s'opposer à Bonaparte.

Dans un discours au tribunat le 17 ventôse an IX Bérenger invite les élus à rejeter le projet de loi pour la perception des contributions à cause de son insuffisance pour forcer le gouvernement à entreprendre les réformes demandées l'année précédente, réformes toujours éludées : « Je crois vous avoir démontré, dit-il, que nous n'avons point de finances, que nos lois sur cette matière sont en contravention perpétuelle avec les principes, et l'intérêt tant public que particulier; que l'insuffisance des recettes multiplie les dépenses, altère l'ordre et la morale publique, déprave l'administration, ruine la nation et oppose un obstacle invincible au rétablissement du crédit (…) ».

Cette opposition, de la part d'un homme aussi respecté que Bérenger, jette un embarras sérieux dans la marche des affaires. Le premier Consul s'en irrite ; il s'en plaint un jour sèchement à Bérenger lui-même, lui disant qu'il le rencontrait « toujours, résistant à-tout ». Bérenger, avec calme, lui répondit : « Soit ! Mais, citoyen Premier Consul, vous le savez ! On ne peut s'appuyer que sur ce qui résiste ».

Étendre la domination française dans les nouveaux territoires

Bonaparte le nomme au Conseil d'administration de la Guerre par décret du 17 ventôse an X. En effet, l’Empereur organise régulièrement des « conseils d’administration », réunissant autour de lui ministres et hauts fonctionnaires sur un problème particulier. Un ministère de l’Administration de la guerre vient ainsi s’ajouter au ministère de la Guerre (1802).

En ces temps difficiles où il faut rétablir l'ordre, à la suite d'événements qui depuis 1793 s'étaient succédé sans interruption, il y a beaucoup à faire pour réorganiser l'administration de la guerre. Jean Bérenger concourt à cette œuvre et s'y fait de nouveau remarquer du premier Consul. Napoléon va donc songer à lui pour une nouvelle mission.

Après sa victoire à la bataille de Marengo, Napoléon procède à des annexions, dictées par des raisons stratégiques et économiques. Pour s’assurer des cols des Alpes, le , le canton du Valais est détaché de la République helvétique et, le , est officialisée l'annexion du Piémont, jusqu'alors occupé militairement. De même, en prenant possession, à la fin de 1802, du duché de Parme et de la ville de Plaisance qui, pourtant ne seront officiellement annexées qu'en 1808, Napoléon entend exclure les marchandises anglaises du continent européen et, si possible de les remplacer par des marchandises françaises.

Il confie à Bérenger des missions en Piémont, en Suisse, en Italie, soit pour liquider les comptes d'anciennes administrations, soit pour procéder à l'organisation d'administrations nouvelles dans des pays sur lesquels venait s'étendre la domination française[35].

Accessoirement, il ne manque pas de lui demander de « surveiller » les héros de la Grande Armée comme André Masséna par exemple, le héros de la Bataille de Rivoli dont Napoléon soupçonne qu'il se livre au pillage systématique[36].

Un demi-siècle au Conseil d'État

_au_Conseil_d'Etat.PNG.webp)

Le 26 nivôse an IX, cherchant un homme capable de diriger la police « sans mollesse et sans haine », Napoléon envisage le nom de Bérenger pour remplacer Joseph Fouché qu’il ne trouvait pas assez « appliqué » : « Il faut pour ce poste du talent, du dévouement et de la fidélité »[37].

Convaincu que ce protestant, avec sa probité sévère, peut rendre service à l'État, Bonaparte le nomme finalement Conseiller d'état à vie, le 24 vendémiaire an X[38]. Il prête serment à la Malmaison le 8 vendémiaire de la même année[39]. Ses collègues s’appellent Barbé de Marbois, Bernadotte, Portalis, Bourrienne, Defermon, Joseph Bonaparte, Gouvion Saint Cyr…

Bérenger va exercer ses talents au Conseil d'État pendant 45 ans, sans presque aucune interruption.

L’article 52 de la Constitution du 22 frimaire an VIII () instituait le Conseil d’État avec une double mission administrative (participer à la rédaction des textes les plus importants) et contentieuse (résoudre les litiges liés à l’administration). Choyé par Napoléon, le Conseil d’État aura une activité très importante sous le Consulat et le Ier Empire (1799-1814). C’est à lui que l’on doit notamment la préparation des codes napoléoniens. Jean Bérenger siège à la section finance mais s'implique dans tous les domaines, notamment la rédaction du Code civil.

Parallèlement, en 1806, Jean Bérenger est nommé à la tête de la Caisse d'Amortissement, l'ancêtre de la Caisse des dépôts et consignations.

Œuvre législative, administrative et institutionnelle

Au sein du Conseil d’État, qui à cette époque, a l'initiative des lois, Jean Bérenger prend une part considérable aux travaux de préparation du Code civil[40], du Code de procédure civile, du Code de commerce, du Code d'instruction criminelle, du Code pénal et de toutes les lois qui successivement promulguées en France.

Ami de Nicolas François Mollien[41], il est considéré par ses contemporains comme la « lumière du conseil d'État », notamment en matière de finances[42]. Les lois s'élaborent au Conseil d'État en présence de l'Empereur. Bérenger raconte que celui-ci « laissait souvent échapper, dans la discussion au Conseil d'État, l'expression a fortiores, sans que personne fût tenté de rire, même intérieurement, de l'énormité du solécisme, parce qu'au sentiment de la puissance du maître se joignait celui de la supériorité du génie »[43].

Contre l'hérédité du pouvoir

En 1802, Bonaparte devient un monarque absolu sans en avoir le titre (Constitution de l'an X). Lors de la discussion sur le consulat à vie, Bérenger fait partie des cinq conseillers qui ne votent pas la résolution. Deux ans plus tard, en 1804, Bonaparte veut instaurer une nouvelle légitimité dynastique pour clore la Révolution et couper court aux complots royalistes. Il interroge tous les conseillers individuellement[25] : Bérenger s’oppose là encore au projet de Bonaparte. Il est des rares qui font valoir qu’avec l'hérédité, il ne reste plus rien de l'état républicain pour l’obtention et la conservation duquel la France a épuisé ses trésors, et sacrifié des millions d'hommes. Le système héréditaire et monarchique exposera tous les hommes qui ont plus ou moins contribué à la Révolution à la risée et au mépris de ses ennemis, en lui faisant reconstruire de ses propres mains l'édifice qu'ils avaient renversé[44].

De même, devenu pair de France, Bérenger est-il contre l'hérédité des pairs au grand dam du comte Louis-Mathieu Molé qui voit le protestant être rallié par Royer-Collard, Guizot et Barante[45] ; ce qui fera dire plus tard à Casimir Bonjour : « il fut regardé comme obstacle par les uns, comme oracle par les autres »[46].

Pour la laïcité

Bérenger refuse de légiférer à outrance sur des points qui n’exigent pas de législation. Cette volonté de ne pas tout codifier prend un relief particulier quand il s’agit du droit familial. Pour lui, le droit doit être une énumération de moyens législatifs de garantir une société tranquille et de liberté. En aucun cas, le droit ne peut prétendre ériger en dogme des principes qui ne soient pas purement législatifs : en bref, le droit ne doit pas devenir un catéchisme. En ce sens, Bérenger est déjà à cette époque laïc, au sens moderne du terme[47].

Lors des travaux du Conseil d'État, Bérenger est contre la consécration, dans le Code civil, du dogme de l'indissolubilité du mariage : « Nos lois politiques en ramenant parmi nous la liberté des consciences, l'assirent sur la base de la liberté des cultes. Ces deux principes posés, il en résulta la division du pouvoir civil et du pouvoir religieux ; celui-ci devint, à l'exemple de tous les pouvoirs du même genre, l'accessoire et l'ornement du premier, mais il cessa d'y être identifié » ; « La morale de la religion proscrit le divorce et la polygamie mais la loi civile n'est pas obligée de se plier à tous les préceptes de la morale religieuse ; s'il en était autrement les lois ecclésiastiques deviendraient les seules lois de l'État parce qu'il n'est rien que la morale ne règle par ses préceptes »[48]. Et de conclure : « la moralité n'est point intéressée au maintien d'une union mal assortie ».

Pour le suffrage universel

Enfin, François Guizot rapporte dans ses Mémoires pour servir à l'histoire de mon temps que Bérenger, « esprit quasi-républicain sous l’Empire », soutiendra « avec une subtilité ingénieuse et forte, le suffrage universel (…) ».

Pour la liberté de la presse

La liberté de la presse est la grande affaire de Bérenger. Il l'a défendue au Conseil des Cinq-Cents, durant le Directoire. Il rédige par ailleurs de nombreux écrits sur cette question. À ses yeux, « la liberté de la presse n'est rien sans la liberté des opinions » [...] « Il y a des opinions qui font un crime d'autres opinions ». Bérenger s'oppose à tous les tenants des « systèmes prohibitifs qui ne servent qu'à ranimer les curiosités et à faire regorger les bibliothèques de livres interdits ». Aux religieux qui réclament le délit de blasphème, il répond que le clergé n'a qu'à suivre l'exemple des apôtres pour que le nombre des croyants augmente tous les jours. Toute prohibition risquerait de mettre les physiciens, les naturalistes, les historiens et la plupart des gens de lettres aux prises avec les tribunaux ecclésiastiques. Le mal que cette pratique a fait à la religion doit ôter l'envie d'y revenir. Aux philosophes qui font volontiers le sacrifice des religions révélées mais qui ne veulent pas qu'on touche à la religion naturelle, comprise comme base nécessaire de l'ordre public, il adresse la même mise en garde[18].

Refondation de la Cour des comptes

.PNG.webp)

Après la Révolution, le Bureau de comptabilité créé par la Constituante, transformé en Commission de la comptabilité sous la Convention, n'a ni l'autorité, ni les moyens de garantir la régularité des fonds publics. Pour compléter l'organisation financière du gouvernement, il manquait une institution propre à donner de suffisantes garanties sur le maniement des deniers publics. Au retour de Tilsitt, Napoléon Bonaparte va créer un corps unique centralisé de contrôle des comptes publics, avec la Loi du . L'établissement de la Cour des comptes et l'adoption d'un code commercial furent les actes législatifs les plus importants de 1807.

Le , Jacques Defermont et Jean Bérenger sont chargés de « présenter au nom de Sa Majesté, le projet de loi portant création d’une cour des Comptes au Corps législatif ». L’exposé des motifs est présenté le . La discussion du projet de loi, lui-même est remise au [49]. La Loi adoptée, c'est Jean Bérenger (1767-1850) qui va alors rédiger et déposer à l'Empereur, le décret impérial no 2801 du sur l'organisation de la Cour des comptes, signé au Palais de Fontainebleau.

Au Conseil d'état, il y avait eu d'âpres discussions devant Napoléon, pour savoir si la nouvelle Cour jugerait ou ne jugerait pas les ordonnateurs, c'est-à-dire si elle irait jusqu'à décider que les ordonnateurs, c'est-à-dire les ministres, avaient bien ou mal administré, en un mot, ou n'avaient pas été dispensateurs intelligents, économes et habiles de la fortune publique. Aller jusque-là, c'était donner à des magistrats qui devaient être inamovibles pour être indépendants le moyen, et, avec le moyen, la tentation d'arrêter la marche du gouvernement lui-même, en leur permettant de s'élever du jugement des comptes au jugement des agents suprêmes du pouvoir. Le gouvernement eût abdiqué son autorité en faveur d'une juridiction inamovible, dès lors invincible dans ses écarts. Il fut donc résolu que la nouvelle Cour des Comptes ne jugerait que les comptables, jamais les ordonnateurs ; et, pour plus de sûreté, il fut établi que ses décisions, loin d'être sans appel, pourraient être déférées au Conseil d'État, juridiction souveraine, à la fois impartiale et... « imbue de l'esprit de gouvernement' ».

Restait à régler l'organisation de la nouvelle Cour. On voulut proportionner le nombre de ses membres à l'étendue de sa tâche. D'abord, pour que l'examen auquel elle se livrerait fût réel, et ne devînt pas une simple homologation du travail exécuté dans les bureaux des finances, on institua, sous le nom de conseillers référendaires, une première classe de magistrats n'ayant pas voix délibérative, aussi nombreux que la multiplicité des comptes l'exigerait, et chargés de vérifier chacun de ces comptes, les pièces comptables sous les yeux. Ils devaient soumettre le résultat de leur travail à la haute magistrature des Conseillers-maîtres qui seuls auraient voix délibérative, et seraient divisés en trois chambres de sept membres chacune, six conseillers et un vice-président. Il fut établi que, suivant la gravité des questions, les trois chambres se réuniraient en une seule assemblée, sous la présidence d'un premier président qui, avec un procureur général, devait être à la tête de la compagnie, lui donner l'impulsion et la direction. Ce corps respectable, devait prendre rang immédiatement après la Cour de cassation ; et recevoir les mêmes traitements[50].

Promoteur et patron de l'ancêtre de la Caisse des dépôts

.PNG.webp)

Lorsque Bérenger commence le chantier de la Loi créant la Cour des Comptes et celui du décret impérial de 1807 sur son organisation, il est depuis peu de temps affairé par de nouvelles attributions : celles de Directeur général de la Caisse d'Amortissement.

Directeur général de la Caisse d'amortissement

Dans un discours au Conseil des Cinq-Cents du 9 messidor an V, Bérenger avait évoqué l’idée de la création d’une caisse d’amortissement () : « une des mesure les plus urgentes quant à la dette publique : se séparer du service journalier des arriérés, et affecter celui-ci à une caisse d’amortissement »[18].

Il est exaucé trois ans plus tard; cette caisse, ancêtre de la Caisse des dépôts et consignations, est créée en 1800. Elle est située rue de l’Oratoire. C'est en même temps une caisse de garantie et de dépôt. Son rôle est de garantir le paiement des obligations en souffrance, de contribuer à l'amortissement de la dette et, accessoirement, de concourir à l'établissement de la Banque de France en prenant de ses actions pour un montant de cinq millions, soit près de la moitié de son capital initial.

« Napoléon en matière financière, allie un grand bon sens et même quelques éclairs de génie, à une quasi-nullité théorique et un goût excessif pour la simplicité qu'il assimile à l'ordre ». Il sépare la gestion de l'État (Trésor public) de la gestion militaire, comme s'il voulait séparer son propre budget de celui de la Nation. De plus, il a la capacité d'être dans les petites choses aussi minutieux et pointilleux qu'il est audacieux dans les grandes : craignant toujours d'être volé, par tous ceux qu'il englobe dans la catégorie des « fripons », il contrôle tout dans le moindre détail de comptabilité et s'entoure, de ces domaines plus qu'aucun autre, de collaborateurs scrupuleusement intègres.

Face à cette volonté de tout régenter, Mollien, Louis et Bérenger, font corps pour s'opposer discrètement à l'Empereur lorsque ce dernier fait fausse route. C'est le cas notamment lorsque Napoléon décide de faire circuler les bons de la Caisse d'amortissement, recréant ainsi une monnaie de papier dont la valeur n'est plus fondée sur rien.

Financement de la Grande Armée

Bérenger conservera cette fonction pendant la plus grande partie de l'empire, recevant une abondante correspondance de l'empereur qui, comme évoqué, s'implique quotidiennement dans les affaires financières du pays, et plus encore dans le financement à travers l'Europe, de sa Grande Armée. C'est d'ailleurs à ce même poste, qu'en , en lien avec Vivant Denon, Bérenger se charge de l'érection de l’Arc de triomphe en hommage à ses troupes. L'Empereur, prévoit un million pour cet objet sur les contributions de la Grande Armée. Chaque mois, Bérenger devra débloquer cinquante mille francs pour l'architecte et quinze mille francs pour les travaux d'art et de sculpture[51] - [52].

Un économiste de l'École anglaise

.PNG.webp)

Ses principes économiques ? Rigueur de la gestion du trésor public, contrôle par l’exécutif des fonds de l’État, - car les finances sont un moyen de gouvernement -, et en matière fiscale, méfiance envers les systèmes contraignants qui alourdissent les frais de perception et risquent de tarir la source des richesses: « une contribution est d'autant plus avantageuse qu'elle occasionne moins de dépenses et qu'elle laisse à l'agriculture, au commerce et aux arts une plus grande liberté ». « La véritable richesse d'un pays se mesure à la vitalité de son économie, et non à l'entassement de numéraire dans les caisses de l'État »[18]. Au yeux de ses contemporains, Bérenger passe pour un penseur de l'économie : « un économiste de l'école anglaise », selon le comte Molé ; en clair, un partisan des théories défendues également en France par un autre huguenot du même âge : Jean-Baptiste Say[53].

Après avoir prêté serment le 7 vendémiaire à la Malmaison, Bérenger est fait comte d'Empire par lettres patentes du [54].

Louis XVIII et la lettre de l'Orpheline du Temple

Sous la Restauration, Louis XVIII le nomme à la direction générale des impôts indirects le .

Le lendemain du jour où le comte Bérenger est installé dans ses fonctions de directeur général, un auguste personnage, Marie-Thérèse de France, duchesse d’Angoulême, surnommée « Madame Royale », le premier enfant de Louis XVI et Marie-Antoinette, entraîné par son cœur, lui écrit pour lui demander cinq directions importantes en faveur de ses compagnons d'exil. M. Bérenger répond que « le quart environ de son personnel venait d'être supprimé par suite de la réduction de nos frontières, que les premières places vacantes appartiendraient naturellement aux employés du même coup sans affectation, et qu'après eux viendraient les candidats recommandés avec tant d'instance ». Le lendemain nouveau message : on notifie au directeur général qu'il faut des emplois aux personnes indiquées et qu'il leur en faut sur-le-champ[6].

À cette notification, voici sa réponse : « Madame la duchesse, j'ai l'honneur d'informer Votre Altesse Royale qu'il n'y a de place à donner dans mon administration que la mienne ».

Les affaires ne devaient point se terminer là. Quelques jours après, il parait dans la feuille officielle une ordonnance royale portant nomination des cinq candidats aux postes les plus élevés des contributions indirectes. Aussitôt que M. Bérenger en a connaissance, il demande sa voiture, se rend aux Tuileries et donne au roi sa démission en la motivant. Un moment surpris, Louis XVIII se frotte le front et dit en souriant : « Calmez-vous, Bérenger ! Il ne faut pas que deux amis se brouillent pour si peu de chose ; il y aura demain un erratum au Moniteur ».

Pair de France sous Louis Philippe

Bérenger est à présent élevé au grade de Commandeur de la Légion d'honneur et Louis-Philippe le nomme pair de France le [55].

Bien que le régime constitutionnel, en reportant la discussion et le vote des lois dans le sein des chambres, ait modifié la part d'action que le Conseil d'État avait exercée jusqu'alors dans la préparation des lois, il reste toujours aux membres du Conseil d'État un rôle considérable à remplir au sein des chambres elles-mêmes, sous le titre de Commissaire du Roi, chargés de soutenir les projets de loi dont la présentation est réservée au gouvernement.

Le comte Bérenger est, l'un des premiers et forme tandem avec son ami, le Baron Louis, nommé à cinq reprises ministre des Finances, sous les deux Restaurations et la monarchie de Juillet. Leur collaboration contribue à poser les vrais principes de la participation des chambres au règlement des budgets.

Il prend sa retraite du Conseil d'État le [56], date à laquelle il a 78 ans.

Jugement de ses contemporains

« Il me faut pourtant de l'opposition ici. Monsieur de Bérenger, vous avez la parole dit Napoléon 1er avant sa chute »[57].

Impression confirmée par Stendhal, l'auteur du roman Le Rouge et le Noir, simple auditeur au Conseil d'état, d'une quinzaine d'années le cadet de Bérenger mais Dauphinois comme lui. Ces messieurs partagent un grand ami, Louis Crozet[58] et Bérenger a séjourné dans les mêmes geôles que Chérubin Beyle, le père de Stendhal durant la Terreur. Dans La vie de Napoléon, Stendhal relate à propos du Protestant : « Il y avait au Conseil d’État des têtes du Midi qui s’animaient, allaient fort loin, et souvent ne se payaient pas de mauvaises raisons : le comte Bérenger par exemple. L’empereur n’en gardait aucune rancune ; au contraire... »[59].

L’international Weekly Miscellany of New York du , écrira à sa mort : « Parmi les grands Français disparus ces derniers mois, le Comte Bérenger, conseiller de l'Empereur, réputé pour son indépendance d’esprit et ses très hautes qualités administratives ». Le vicomte de Cormenin, père du suffrage universel (Décret du ) et filleul de la pauvre « Madame de Lamballe », écrira quant à lui dans Des Orateurs, au chapitre intitulé de l'éloquence délibérative : « Je n'ai jamais rencontré dans nos cirques parlementaires d'orateur plus insinuant et de lutteur plus hardi. Quelque épuisée que fût une thèse, il y trouvait une lance nouvelle. Quelque solide sur pied que parût une argumentation, il savait par quelque trébuchet la faire trébucher. C'était comme un sillon qu'il s'ouvrait dans le champ de la discussion la plus aride, la plus obscure, et qui laissait toujours après soi une trace lumineuse ! Je n'ai jamais vu dans le Conseil d'État ou dans les chambres de plus rude dialectique ni de plus vif emportement dans les causes généreuses. C'était un diamant de la plus belle eau ! »

Pour François Guizot, membre de l'Académie française, plusieurs fois ministre, en particulier des Affaires étrangères de 1840 à 1848, président du Conseil en 1847 et père de l’école primaire : « Au conseil d’état, la politique prenait plus de place et s’y produisait avec plus de liberté et d’éclat qu’à aucune autre époque. (…) . J’ai entendu là, le comte Bérenger, esprit indépendant et querelleur, quasi-républicain sous l’Empire, soutenir avec un subtilité ingénieuse et forte, le suffrage universel et les divers degrés d’élection contre l’élection directe et le droit électoral concentré »[60].

Pour Casimir Bonjour : « les contemporains de notre orateur dauphinois, assignèrent à M. Bérenger une si belle place, dans les discussions solennelles et approfondies, que soulevèrent l'édification de nos Codes au Conseil d'État. » [...] Quant à l'époque de sa jeunesse, Bérenger se fit remarquer, selon Bonjour « comme économiste, comme financier, mais surtout comme homme de cœur »[18]. « Il fut obstacle pour les uns , oracle pour les autres ».

Pour Félix Martin Réal, député de l'Isère de 1830 à 1834, conseiller d’État en 1837 : « Parmi les hommes du Dauphiné dont la Révolution de 1789 a mis la valeur en lumière, l’un des plus remarquables est certainement Jean Bérenger.(…) Pendant plus de cinquante ans, (il) a pris part à l'administration générale de notre pays, et s'est trouvé mêlé aux plus grands événements de notre époque »[57].

Pour Étienne-Denis Pasquier, préfet de police sous l'Empire, ministre (Justice, Affaires étrangères), président de la Chambre des députés des départements sous la Restauration puis de la Chambre des pairs sous la Monarchie de Juillet, Bérenger était « un homme fort distingué, excellent administrateur, ayant une grande autorité dans le Conseil, (…) assez porté à défendre, avec les ressources d’un incontestable talent les idées les plus paradoxales. Le fond de ses opinions était le «républicanisme» »[61].

Pour Michel Chevalier, économiste saint-simonien, titulaire de la chaire d'économie politique au Collège de France, conseiller économique de Napoléon III, artisan du traité franco-anglais de libre-échange de 1860 (« traité Cobden-Chevalier »), créateur de la société d'études pour le tunnel sous la Manche (1880) : « Bérenger (était) un des hommes les plus éclairés et les plus honorables que le conseil d’état eût dans son sein »[62]. « Une intelligence élevée, et l'un des hommes de son temps les plus versés dans l’économie. (Ses) rapports (auraient) leur place dans un recueil de documents législatifs et dans une anthologie économique. J'ai eu l'honneur d'être le collègue de M. Bérenger au conseil d'État Je l'ai vu plusieurs fois prendre part aux délibérations, et j'ai été témoin du respect si bien mérité avec lequel sa parole était écoutée »[63].

Pour Alfred Nettement, journaliste et historien royaliste : « Bérenger était « la Lumière » du Conseil d’état en matière de finances ». Si Louis XVIII ne le choisit pas comme ministre des finances, c’est en raison de « son caractère trop entier »[64].

Pour Alexandrine Bonaparte, Princesse de Canino, veuve de Lucien Bonaparte : « Bérenger reste avec les Boissy-d'Ânglas, les Boulay de la Meurthe, les Chénier, les Daunou une notabilité parlementaire, dont les discours sont restés des modèles d'éloquence et de patriotisme. Un membre distingué de cette opposition libérale et modérée, dont s'honorera toujours la représentation nationale française »[65].

Propriétaire du futur Levallois-Perret

Paris

Bérenger est passé dans le Dauphiné, pour embrasser son vieux père, sa vieille mère qu'il n'a pas vus depuis 8 ans ! Il y rencontre l'une de ses cousines germaines, (Claudine-Elisabeth Saussac, parentes des familles protestantes de Nyons, qui se sont lancées dans l'industrie de la savonnerie, au début du règne de Louis XV). Bérenger trouve chez mademoiselle Saussac toutes les qualités qui promettent et peuvent assurer une union bien assortie[66]. Il l'épouse à Valence. Son contrat de mariage est daté du 1 800 : il a alors trente-trois ans.

À Paris, le couple habite rue Taitbout et bientôt, 20 rue d'Enfer près du Jardin du Luxembourg[67]. Cependant, pour le confort sa femme, qui attend Léontine son troisième enfant, Bérenger projette d'investir également dans une maison à la campagne. Il compte laisser sa famille au vert et n'habiter à Paris que les jours où son travail l'y retient.

La campagne

.PNG.webp)

Les époux jettent leur dévolu sur une propriété à la limite de Neuilly et Clichy, au lieu-dit La Planchette à l'emplacement du futur village de Levallois qui n'existe pas encore. L'acte de vente est signé en 1806[68] - [69]. Sur ce vaste terrain, figure une belle dépendance d'un ancien château. Vingt ans après l'achat de cette maison, une des filles de Bérenger, épouse de l'agent de change Henri Lhuillier, acquiert l'une des dépendances de la ferme de Courcelles avec une maison et deux hectares de terrain.

La famille Bérenger se retrouve ainsi à la tête du plus gros domaine de la région. Nicolas Levallois commencera le morcellement de la propriété à compter de sa mort en 1850. Il faudra plus d'un demi-siècle pour achever le démembrement.

Dans la seconde moitié du XIXe siècle, les filles du Comte cèdent 34 000 mètres carrés de terrain, puis une autre partie dans le prolongement des rues de Courcelles (rue du Président-Wilson) et Gide (Paul-Vaillant-Couturier).

Au début du XXe siècle, la petite fille du comte Jean Bérenger), lotit les dix hectares restant. À la veille de la Première guerre mondiale, elle morcelle deux hectares, un demi autre hectare est acheté par la Ville qui permet la création du groupe scolaire Jean-Jaurès.

En 1924, la municipalité communiste tolère difficilement l'existence d'une telle enclave privée au beau milieu de la ville, exproprie les héritiers Bérenger puis crée l'actuelle place de Verdun. Quant à la maison familiale, elle deviendra le Club de la Planchette, une maison pour retraités. Le Parc devient public dès l'expropriation de 1924.

La robe de la Comtesse Bérenger : un des derniers vestiges du Sacre de Napoléon

%252C_%C3%A9pouse_du_Comte_Jean_B%C3%A9renger_(1767-1850).PNG.webp)

En 1804, Jean Bérenger, hostile à l'hérédité du pouvoir, est malgré tout invité aux cérémonies du sacre de Napoléon Ier qui se déroulent le dimanche à Notre-Dame de Paris en présence du pape Pie VII[70].

Dans la nef de Notre Dame, il est sur les premiers bancs des gradins situés à droite du trône. Son épouse est dans les tribunes, au même titre que toutes les femmes des grands Dignitaires.

Cette robe et cette traîne de cour constituent parmi les derniers vestiges du sacre. Elles ont été présentées pour l'exposition Les Trésors de la Fondation Napoléon. Dans l'intimité de la Cour impériale, qui s'est tenue pour le bicentenaire de la cérémonie, du au au Musée Jacquemart-André à l'initiative de la Fondation Napoléon[71]. Depuis lors, elles sont régulièrement exposées dans divers musées en France comme à travers le monde.

Descendance et parentèle

_et_ses_enfants.PNG.webp)

Le comte Bérenger a eu trois enfants : Jules, Jenny et Léontine. Il perdit sa femme le , et cette perte laissa dans son intérieur un vide que rien ne put remplir. Madame Saussac, sa belle-mère, qui a survécu à sa fille, est décédée le .

Le baron Jules Bérenger (1803-1867), sera le premier protestant magistrat à la Cour des comptes. La cour jusque là n’avait pas admis de protestants dans son sein : institution vénérable de l’Ancien Régime, elle répugnait aux nouveautés. En 1834, cependant, deux réformés, fils de familles influentes, Jules Bérenger et Auguste Alfred Odier (1802-1870), fils du banquier et pair de France, Antoine Odier (1766-1853), sont nommés conseillers référendaires[72].

Le baron Jules Bérenger[73] épouse Catherine Sophie de Courpon[74], fille du préfet de Vendée, François de Courpon[75].

Les comtes Jean et Jules Bérenger sont les aïeux en ligne directe du magistrat à la Cour des comptes et auteur Pierre-Patrick Kaltenbach (1936-2014).

L'hommage de Louis-Napoléon Bonaparte

Bérenger meurt le . Il est enterré à Saint-Germain-en-Laye, avant d'être rapatrié au cimetière de Mens (Isère), ce village où il était né et où son père avait vécu une large partie de sa vie dans la clandestinité.

Le président Louis-Napoléon Bonaparte, futur empereur Napoléon III, enverra ses officiers d’ordonnance à ses obsèques pour honorer la mémoire de cet ancien serviteur de son oncle[76].

Notes et références

- Fiche identité sur Léonore

- C'est son propre père, Jean Bérenger, dit le Pasteur Colombe, qui rédige son acte de naissance et le fait baptiser le 13 avril.

- Acte de décès AD78 p. 353/483

- Gallica

- Le séminaire de Lausanne (1726-1812)

- Bulletin de la Société de statistique, des sciences naturelles et des arts industriels du département de l'Isère, Société scientifique du Dauphiné. Éditeur : [s.n.] (Grenoble). Identifiant : (ISSN 2022-1312)

- « Vers mai/juin 1793, on apprit que la Convention délibérant sous la pression des partisans de la Commune, avait décrété l’arrestation des Girondins. Cette nouvelle provoqua à Grenoble une vive réaction en faveur des idées modérées. Les personnalités élues par les assemblées primaires du département se réunirent le 20 juin et prirent le titre d’assemblée des délégués immédiats de la section du peuple français. La mission qui leur incombait était difficile et dangereuse. Dubois Crancé et d’Albitte dénoncèrent une tentative de fédéralisme, cette explosion de l’indignation publique », in Histoire de Grenoble, Auguste Prudhomme (1850-1916), A. Gratier (Grenoble), 1888

- Chérubin Beyle, le père de Stendhal est lui aussi sur la liste des suspects depuis le 23 avril. Il fera un séjour à Sainte Marie d’En Haut, in La jeunesse de Stendhal : Grenoble, 1783-1799, Paul Arbelet, É. Champion, 1919

- La suspension de Bérenger figure à l’article 2 de l’arrêté qui fut adressé au directoire du département le 29 juin 1793. Bulletin, Volume 5 de la Société scientifique du Dauphiné, page 86

- Article 7 de l'arrêté Volume 5 de la Société scientifique du Dauphiné, page 87

- Registres d’écrou de la conciergerie (L 675), Archives départementales de l’Isère, Registre des mandats de dépôt et la conciergerie (L 683-684), Archives départementales de l’Isère

- Tous les prisonniers de Sainte-Marie étaient obligés de travailler. Le dimanche comme les autres jours, ils devaient remplir leur tâche, autrement, on leur retranchait les vivres. Ils chômaient juste le décadi, jour de repos de la République. In : Notice sur le couvent de Sainte-Marie-d'en-Haut, par le chevalier Radulph de Gournay, A. Merle (Grenoble), 1862.

- Bérenger n’a pu se présenter à la première élection du 29 vendémiaire en IV ; il n’a alors que 28 ans et le seuil d’éligibilité est fixé à 30 ans

- Aux élections de vendémiaire, An IV

- A cette époque, Jean Bérenger habite, entre le Louvre et la place des Victoires, dans le 1er arrondissement de Paris : 66 rue du Coq-Héron

- Histoire parlementaire de la Révolution française ou Journal des..., Volume 37, Philippe-Joseph-Benjamin Buchez, Pierre-Célestin Roux-Lavergne

- Il s’agissait d’un emprunt forcé de cent millions établi sur la classe aisée des citoyens. La taxe était progressive, les nobles devaient payer une cotisation double, les parents d'émigrés une cotisation triple.

- Jean Bérenger (1767-1850). Du désert à la vie publique, Nathalie Bolgert, Mémoire de maîtrise sous la direction de J. M. Mayeur, Université Paris IV (U.E.R d’histoire)

- Jean-Charles Sournia, La médecine révolutionnaire (1789-1799), Payot, , p. 48

- « Le 16 brumaire au soir, Sieyès et Bonaparte convinrent que le conseil des Anciens, feignant la découverte d'une conspiration, décréterait la translation du Corps législatif à Saint-Cloud, sous la garde du général Bonaparte. Cette translation, éviterait l'action tumultueuse des masses des faubourgs parisiens. Le 17 brumaire au matin, le décret de translation fut rédigé ; on arrêta que l'exécution en serait confiée au général Bonaparte, et qu'il disposerait de la garde du Corps législatif sans le concours d'autres troupes, circonstance qui eût fait avorter le mouvement, si Bérenger n'avait obtenu de ses collègues que Bonaparte aurait aussi sous ses ordres la 17e division militaire» ». In, Histoire de Napoléon, de sa famille et de son époque : au point de vue de l'influence des idées napoléoniennes sur le monde, Tome 3, par Émile Bégin, Plon frères, Paris, 1853-1854.

- L'Europe pendant le Consulat et l'Empire de Napoléon, Tome 1, Baptiste Capefigue, Pitois-Levrault et Cie, Paris, 1840

- In Histoire de Napoléon, de sa famille et de son époque : au point de vue de l'influence des idées napoléoniennes sur le monde, Tome 3, par Émile Bégin, Plon frères, Paris, 1853-1854

- Texte de sa résolution, in extenso, pages 226/227 de l’Histoire parlementaire de la Révolution française, ou Journal des assemblées nationales depuis 1789 jusqu'en 1815 : contenant la narration des événements... précédée d'une introduction sur l'histoire de France jusqu'à la convocation des États-Généraux, Tome 38, par P.-J.-B. Buchez et P.-C. Roux, Paulin, Paris, 1834-1838

- « Cinq-Cents » et « Anciens » adoptent par un vote la chute du Directoire : « Il n'y a plus de Directoire et ne sont plus membres de la représentation nationale, pour les excès et les attentats auxquels ils se sont constamment portés et notamment le plus grand nombre d'entre eux dans la séance de ce matin, les individus ci-après nommés (suit une liste de 61 noms). Le Corps législatif crée provisoirement une commission exécutive composée des citoyens Sieyès, Roger Ducos, ex-directeurs, et Bonaparte, général, qui porteront le nom de consuls de la République française. Cette commission est investie de la plénitude du pouvoir directorial et spécialement chargée d'organiser l'ordre dans toutes les parties de l'administration, de rétablir la tranquillité intérieure ci, de procurer une paix honorable et solide [...]. Le Corps législatif s'ajourne au 1er, ventôse prochain [...]. Avant sa séparation et séance tenante, chaque conseil nommera dans son sein une commission composée de vingt-cinq membres. Ces commissions statueront, avec la proposition formelle et nécessaire de la commission consulaire exécutive, sur tous les objets urgents de police, de législation et de finances. Elles sont encore chargées de préparer un code civil (loi du 19 brumaire an VII). Une proclamation au peuple fut également rédigée au nom du Conseil des Cinq-Cents ».

- L'Europe pendant le Consulat et l'Empire de Napoléon, Tome 2, par Baptiste Capefigue, Pitois-Levrault et Cie, Paris, 1840.

- Précis historique des assemblées parlementaires et des hautes cours de justice en France de 1789 à 1895, d'après les documents officiels, par Léon Muel, janvier 1896, Guillaumin, Paris, 1896

- Jean Bérenger, Corps législatif. Commission du Conseil des cinq cents. Rapport... sur la mise en activité de la Constitution : séance du 2 nivose, an VIII, , 12 p. (lire en ligne)

- Mémoire pour servir à l'histoire de France sous le gouvernement de Napoléon Buonaparte et pendant l'absence de la maison de Bourbon, Volume 3, J.-B. Salgues, L. Fayolle (J.-G. Dentu), Paris, 1814-1826.

- L'Univers, T. 2, Ph. Le Bas, Firmin-Didot frères, Paris, 1840-1843

- Sur les débats au Tribunat : Archives parlementaires de 1787 à 1860 : recueil complet des débats, Assemblée nationale

- Archives : cahier contenant la liste des tribuns avec leur signature

- Journaux intimes de Benjamin Constant, Paris, Gallimard, 1852

- Biographie des hommes vivants ou Histoire par ordre alphabétique de la vie publique de tous les hommes qui se sont fait remarquer par leurs actions ou leurs écrits, Louis-Gabriel Michaud, 1817-1819

- Les cent membres du Tribunat sont nommés par le Sénat sur la liste des notabilités nationale. Il est installé au Palais Égalité (Palais Royal). Le traitement annuel d’un tribun est de 15 000 francs (in Précis historique des assemblées parlementaires et des hautes cours de justice en France de 1789 à 1895, d'après les documents officiels, par Léon Muel, janvier 1896, Guillaumin, Paris, 1896

- Il est notamment chargé de liquider la dette publique en Piémont juin-juillet (1805) et à Parme (octobre-novembre 1805), in Jean Bérenger (1767-1850). Du désert à la vie publique, Nathalie Bolgert, Mémoire de maîtrise sous la direction de J. M. Mayeur, Université Paris IV (U.E.R d’histoire)

- Lettre de Napoléon au général Dejean (Haag près Wels, 2 novembre 1805) : « Monsieur Dejean, je ne sais pourquoi vous avez envoyé en Italie le commissaire des guerres Masséna : je vous l'avais défendu. Il s'est déjà très-mal conduit. Donnez-lui l'ordre de se rendre à Paris. Lorsqu'il y sera arrivé, demandez-lui la justification de sa conduite. Si M. Bérenger est encore sur les lieux, qu'il aille y faire un tour, (…) »

- Histoire de Napoléon, de sa famille et de son époque : au point de vue de l'influence des idées napoléoniennes sur le monde, Tome 3, par Émile Bégin, Plon frères, Paris, 1853-1854, p. 22

- Bérenger donne sa démission du Tribunat le 6 vendémiaire :

- Journal de Paris, 10 vendémiaire an 10 (2 octobre 1801)

- Esprit du Code Napoléon, tiré de la discussion, ou Conférence... du projet de Code civil, des observations des tribunaux, des procès-verbaux du Conseil d'État, des observations du Tribunat, des exposés de motifs, Jean-Guillaume Locré, Imprimerie impériale, Paris, 1805-1807.

- Mémoires d'un ministre du Trésor public, 1780-1815, Tome 2, par François-Nicolas Mollien, H. Fournier, Paris, 1845.

- Histoire de la restauration, Volume 1, Alfred Nettement, 1860, p. 358.

- La Révolution française, revue historique du Centre d'études de la Révolution française, Institut d'histoire de la Révolution française, Charavay frères, Paris, 1913.

- Antoine Claire Thibaudeau, Mémoires sur le Consulat, 1799 à 1804, par un ancien conseiller d'État, Paris, Ponthieu, 1827, p. 457 et suiv..

- Archives parlementaires, 2e série, tome 73, 24 décembre 1831.

- Allocution de Casimir Bonjour aux obsèques de Bérenger, Le Constitutionnel du 8 avril 1850.

- Nathalie Bolgert, Du désert à la vie publique, mémoire de maîtrise sous la direction de Jean-Marie Mayeur, Université Paris IV (U.E.R d’histoire), p. 45.

- Esprit du Code Napoléon, tiré de la discussion, ou Conférence... du projet de Code civil, des observations des tribunaux, des procès-verbaux du Conseil d'État, des observations du Tribunat, des exposés de motifs, T. 3, par J.-G. Locré, Imprimerie impériale, Paris, 1805-1807.

- La Décade philosophique, littéraire et politique, Juillet, aout, septembre 1807, Bureau de la Revue philosophique, Rue du Vieux Colombier, Paris, p. 511

- Napoléon : recueil par ordre chronologique de ses lettres, proclamations, bulletins, discours sur les matières civiles et politiques, etc., formant une histoire de son règne écrite par lui-même, Tome 4, accompagnée de notes historiques par M. Kermoysan, F. Didot frères, fils et Cie, 1853-1865.

- Vivant Denon : Directeur des musées sous le Consulat et l'Empire correspondance (1802-1815), Éditions de la Réunion des musées nationaux, Paris, 1999

- Lettre du 5 juin 1806 de Vivant Denon à M. Béranger : « Monsieur le Directeur général, Le décret impérial du 26 février 1806, qui ordonne l'érection d'un arc de triomphe à la gloire des armées, porte : Article X : « Il sera pris un million pour cet objet sur les contributions provenant de la Grande Armée. La caisse d'amortissement tiendra chaque mois, à dater du 1er mars, une somme de cinquante mille francs à la disposition de notre architecte et celle de quinze mille francs à la disposition du directeur de notre musée pour les travaux d'art et de sculpture ». Je vous prie, Monsieur le Directeur général, de me faire savoir si le payement des trois mois qui sont échus au 1er juin peut m'être fait et quelle formalité j'ai à remplir pour toucher cette somme de quarante-cinq mille francs ». Le directeur général du musée Napoléon à M. Bérenger, conseiller d'État, directeur de la caisse d'amortissement. Éditions de la Réunion des musées nationaux, Paris, 1999. 915 5 juin 1806 Archives des musées nationaux, registre *AA5 p. 233.

- Le marquis de Noailles. Le comte Molé, 1781-1855, Paris, Champion, 1922, tome 1, p. 71.

- Règlement d'armoiries : De sable au chevron d'or accompagné de quatre besants d'argent, 3 et 1 ; au franc-quartier des comtes conseillers d'État

- Dezobry et Bachelet, Dictionnaire de biographie, t. 1, Ch.Delagrave, 1876, p. 275.

- Dictionnaire historique et biographique de la révolution et de l'empire, 1789-1815. Ouvrage rédigé pour l'histoire générale, 1899.

- Felix Réal, dans le Bulletin de la société de statistique, des sciences naturelles et des arts industriels du département de l'Isère, 1861.

- Louis Crozet, polytechnicien, ingénieur en chef des Ponts et Chaussées, marié en 1816 à Mens (Isère), bourg d'origine du comte Bérenger.

- Vie de Napoléon, Stendhal, Payot.

- F. Guizot, Mémoire pour servir à l’histoire de mon temps, Tome 1, 1858-1867, 8 vol.

- Histoire de mon temps. Mémoires du chancelier Pasquier, 1893-1895 (6 vol.)

- Revue des deux mondes, Volume 4, 1856

- De la baisse probable de l'or, des conséquences commerciales et sociales qu'elle peut avoir et des mesures qu'elle provoque, Michel Chevalier, Capelle, Paris, 1859

- Histoire de la restauration, Volume 1, 1860, p. 358.

- Appel à la justice des contemporains de feu Lucien Bonaparte, en réfutation des assertions de M. Thiers, dans son Histoire du Consulat et de l'Empire, par Mme la princesse de Canino, veuve Lucien Bonaparte, Garnier frères, Paris, 1845

- Elle est née à Rioux dans la Drôme en septembre 1773, morte le 28 juillet 1828 à La Planchette). Depuis la mort de son père, elle habite Valence avec sa mère. Plus d'informations sur les familles de Nyons :

- Bérenger habite au 66 rue du Coq Héron près de la Place des Victoires à son arrivée à Paris. Au début de l'empire, on le retrouve au no 20 de la Rue Taitbout et ce, jusqu'à la mort de son épouse. Dans les années 1835, après un séjour chez son fils Jules, au 42 rue Laffitte, traverse la Seine pour s'installer au 20 de la rue d'Enfer, qui fut aussi l'adresse de la maréchale Lannes puis de Royer-Collard ! Cette rue d'Enfer sera absorbée par le prolongement du boulebard Saint Michel (Sébastopol à l'époque) jusqu'à la rue de l'Abbé-de-L'Épée par Haussmann :

- Minutier central des notaires. N° 15 : minutes de l’étude maître Chodron, notaire de Bérenger.

- [Pour 51 000 francs, mais la valeur de ce bien montera en flèche pour atteindre 100 000 francs à la mort de Bérenger en 1850.]

- http://www.histoire-empire.org/persos/berenger/berenger.html

- « Robe et traîne de cour de Madame Bérenger - napoleon.org », sur napoleon.org (consulté le ).

- Bulletin de la société de statistique du département de l’Isère, 1861, p. 308.

- Transmission des dotations majorataires accordées à Jean Bérenger, comte de l'Empire, par décret du 16 janvier 1810, autorisée en faveur de son fils unique, Jean-Pierre-Paul-Jules Bérenger, par arrêté ministériel du 3 septembre 1850.

- Mariage de Jules Berenger sur familysearch.org

- Né à Blaye en Gironde, mort à Plombières (Vosges), le 29 juin 1847, il a été sous la Restauration, sous-préfet dans le Tarn et préfet de Vendée. En quittant la carrière administrative, il entra dans la Compagnie des agents de change et en était devenu syndic. Il était officier de la Légion d’honneur. Sa femme, Sophie-Rosalie-Madeleine Gamba de Questinghen, est née à Dunkerque le 17 septembre 1789 et morte à Paris le 2 novembre 1835

- « Several famous frenchman have left the world within a few weeks. Quatremere de Quincy, who was in the first rank of archæology and æsthetics, died at the age of ninety-five; Count Mollien, the famous financier—often a minister—at eighty-seven; Baron Meneval, so long the private, confidential, all-trusted private secretary of Napoleon, between seventy and eighty; Count Berenger, one of the Emperor's Councillors and Peers, conspicuous for the independence of his spirit, as well as administrative qualifications, was four-score and upward. The obsequies of these personages were grand ceremonials. President Napoleon sent his carriages and orderly officers to honor the [pg 141] remains of the old servants of his uncle. This class might be thought to have found an elixir of life, in their devotion to the Emperor or his memory. A few of them survive, like Marshal Soult, wonders of comfortable longevity », International weekly miscellany of Literature, Art, and Science, Vol. I, no 5, New York, 29 juillet 1850.

Voir aussi

Bibliographie

- Conseil des Cinq-Cents. Opinion de Bérenger sur le second projet de résolution présenté par la Commission des finances : séance du 9 messidor an V

- Conseil des Cinq-Cents.Opinion de Bérenger sur l'impôt du tabac : séance du 19 fructidor an VI

- Conseil des Cinq-Cents.Opinion de Bérenger, sur le sel, considéré comme matière imposable : séance du 11 pluviôse an VII

- Conseil des Cinq-Cents.Rapport fait au nom d'une commission spéciale chargée d'examiner les opérations de l'assemblée électorale du département d'Indre-et-Loire. Séance du 25 floréal. an VII

- Conseil des Cinq-Cents.Motion d'ordre faite par Bérenger, concernant le général Bonaparte, les généraux et l'armée sous ses ordres : séance du 19 brumaire an VIII

- Commission constituante au lendemain du 18 Brumaire : Rapport fait par Bérenger et projet de résolution, sur la mise en activité́ de la Constitution an VIII

- Tribunat : Rapport et projet de résolution présentés par Bérenger sur les contributions directes. Séance du 9 frimaire an VIII

- Tribunat : Observations sur la discussion du projet de loi portant établissement de tribunaux d'exception Tribunat. Séance du 14 pluviôse IX

- Philippe Le Bas, France, Dictionnaire encyclopédique, vol. 2, 1840, p. 387

- Antoine-Vincent Arnault, Biographie nouvelle des contemporains (1787-1820), 1827, p. 365

- Pierre Larousse, Grand dictionnaire universel du XIXe siècle, Vol.2, 1865, p. 571

- Michel Bruguière, La première Restauration et son budget, 1969, p. 44

- Marc Bouvet, Le Conseil d'État sous la Monarchie de Juillet, 2001, p. 432

- Bulletin de la Société de statistique, des sciences naturelles et des arts industriels du département de l'Isère, 1838, Bibliothèque nationale de France, département Collections numérisées, 2008-49025.

- Le dix-huit brumaire, ou Tableau des évènements qui ont amené cette journée, des moyens secrets par lesquels elle a été préparée, des faits qui l'ont accompagnée, et des résultats qu'elle doit avoir ([Reprod.]), par M. V. Lombard, Garnery, Paris, 1799.

- Paschal Grousset, Les Origines d'une dynastie. Le Coup d'État de brumaire an VIII, étude historique, A. Le Chevalier, Paris, 1869

- Léonce de Brotonne, Les sénateurs du consulat et de l'empire, 1974, p. 208

- Les Français peints par eux-mêmes, Tome 3, 1876-1878 (4 vol), p. 366

- Félix Réal, Le Comte Bérenger, in Bulletin de la Société de statistique, des sciences naturelles et des arts industriels du département de l'Isère, Société scientifique du Dauphiné, 1861

- Philippe-Joseph-Benjamin Buchez, Pierre-Célestin Roux-Lavergne, Histoire parlementaire de la Révolution française ou Journal des..., Volume 37

- Nathalie Bolgert, Du désert à la vie publique, Mémoire de maîtrise sous la direction de J. M. Mayeur, Université Paris IV (U.E.R d’histoire) / analyse des correspondances et notes du Comte Bérenger.

- Jean-Charles Sournia, La médecine révolutionnaire (1789-1799), Payot, 1989, p. 48

- M. V. Lombard, Le dix-huit brumaire, ou Tableau des évènements qui ont amené cette journée, des moyens secrets par lesquels elle a été préparée, des faits qui l'ont accompagnée, et des résultats qu'elle doit avoir ([Reprod.]), Garnery, Paris, 1799

- Louis-Gabriel Michaud, Biographie des hommes vivants ou Histoire par ordre alphabétique de la vie publique de tous les hommes qui se sont fait remarquer par leurs actions ou leurs écrits, 1817-1819

- Jean-Guillaume Locré, Esprit du Code Napoléon, tiré de la discussion, ou Conférence... du projet de Code civil, des observations des tribunaux, des procès-verbaux du Conseil d'État, des observations du Tribunat, des exposés de motifs, Imprimerie impériale, Paris, 1805-1807

- François-Nicolas Mollien, Mémoires d'un ministre du Trésor public, 1780-1815, Tome 2, H. Fournier, Paris, 1845.

- Alfred Nettement, Histoire de la restauration, Volume 1, 1860, p. 358

- La Révolution française, revue historique du Centre d'études de la Révolution française, Institut d'histoire de la Révolution française, Charavay frères (Paris), 1913

- La Décade philosophique, littéraire et politique, Bureau de la Revue philosophique, Paris, juillet-, p. 511

- M. Kermoysan, Napoléon : recueil par ordre chronologique de ses lettres, proclamations, bulletins, discours sur les matières civiles et politiques, etc., formant une histoire de son règne écrite par lui-même, Tome 4, accompagnée de notes historiques, F. Didot frères, fils et Cie (Paris), 1853-1865

- Antoine-Clair Thibaudeau, Mémoires sur le Consulat, 1799 à 1804, par un ancien conseiller d'État, Ponthieu (Paris), 1827, p. 457 et suiv.

- Dezobry et Bachelet, Dictionnaire de biographie, t. 1, Ch.Delagrave, 1876, p. 275.

- Ernest Daudet, Les grands épisodes de la monarchie constitutionnelle. Le Procès des ministres (1830) : d'après les pièces officielles et des documens inédits, A. Quantin, Paris, 1877

- Céline Borello, « Jean Bérenger », in Patrick Cabanel et André Encrevé (dir.), Dictionnaire biographique des protestants français de 1787 à nos jours, tome 1 : A-C, Les Éditions de Paris Max Chaleil, Paris, 2015, p. 244-245 (ISBN 978-2846211901)