Madame de Lamballe

Marie-Louise-Thérèse de Savoie, princesse de Lamballe, dite « Mademoiselle de Carignan » ou « Madame de Lamballe », est une princesse de la Maison de Savoie née à Turin le et morte à Paris le . En 1767, elle épouse Louis-Alexandre de Bourbon, prince de Lamballe, fils du duc de Penthièvre (lui-même fils du comte de Toulouse fils légitimé de Louis XIV et de Madame de Montespan) et héritier d'une branche légitimée de la famille royale de France. Elle est veuve l'année suivante, à 18 ans.

| Titulature |

Princesse de Savoie Princesse de Lamballe |

|---|---|

| Dynastie | Maison de Savoie-Carignan |

| Nom de naissance | Maria Luisa Teresa di Savoia |

| Naissance |

Turin (Piémont-Sardaigne) |

| Décès |

Paris (France) |

| Père | Louis-Victor de Savoie-Carignan |

| Mère | Christine-Henriette de Hesse-Rheinfels-Rothenbourg |

| Conjoint | Louis-Alexandre de Bourbon, prince de Lamballe |

Signature

Amie de la dauphine Marie-Antoinette qui, devenue reine, la nomme surintendante de sa maison, elle est supplantée par la duchesse de Polignac dans l'affection de la souveraine, à qui elle reste néanmoins toute dévouée, ce qu'elle payera de sa vie.

Ayant suivi la famille royale après la journée du 10 août 1792, elle est incarcérée peu après à la prison de La Force puis subit une fin dramatique au cours des massacres de Septembre.

Biographie

Enfance et éducation

Marie-Thérèse-Louise de Savoie est la fille du prince Louis-Victor de Savoie (1721-1778) et de Christine-Henriette de Hesse-Rheinfels-Rotenbourg (1717-1778), sœur de la duchesse de Bourbon (1714-1741) et de la reine Polyxène de Sardaigne (1706-1735), épouse du roi Charles Emmanuel III.

La princesse grandit à Turin et y mène une existence maussade et stricte, mais éloignée des complots et des intrigues de la cour. Elle passe pour une enfant douce, sage et pieuse, traits de caractère qui vont pousser le duc de Penthièvre, l'un des hommes les plus riches d'Europe, à la choisir comme épouse de son fils Louis-Alexandre, prince de Lamballe. Le prince est un dévergondé et son père pense l’assagir en lui donnant une épouse vertueuse.

À Versailles

.jpg.webp)

Marie-Louise épouse le prince de Lamballe, arrière-petit-fils de Louis XIV (branche légitimée), fils du duc de Penthièvre, le par procuration à Turin ; puis, le à Nangis.

Très vite, le prince reprend ses habitudes et délaisse son épouse, qui se réfugie auprès de son beau-père. Elle commence à développer des accès de mélancolie, est saisie de vapeurs qui la plongent dans des évanouissements plus ou moins longs. Son mari contracte des maladies sexuellement transmissibles et la contamine plusieurs fois ; elle y gagne des cicatrices et des boutons. Un an plus tard, en 1768, son époux meurt d’une maladie vénérienne. La princesse se retrouve veuve et sans enfant à 19 ans.

Bien que peu attristée de la perte de son mari, elle se voit offrir par son beau-père la chaumière aux Coquillages (aujourd'hui, une dépendance du château de Rambouillet) qu'il avait fait édifier pour elle. Une des deux pièces de cette chaumière comporte un miroir que le duc fait recouvrir de nacre afin que la princesse ne puisse voir son visage abîmé.

Le médecin chirurgien Seyffert, médecin de la cour et futur médecin personnel du prince François-Xavier de Saxe au Château de Chaumot, sauve la princesse d'une grave maladie, se gagnant ainsi la protection de Marie-Antoinette et une très grande réputation ; on viendra même de Paris à Chaumot pour se faire guérir par lui.

Le duc de Penthièvre, après le décès de son fils, garde sa belle-fille auprès de lui. Ensemble, ils sont très actifs dans diverses œuvres pieuses et charitables.

En 1769, le duc de Chartres, futur duc d’Orléans, prince du sang, épouse la belle-sœur de Marie-Louise : la fille du duc de Penthièvre est certes issue d’une branche illégitime de la maison de France mais elle est aussi, depuis la mort de son frère, la plus riche héritière du royaume.

En 1769 également, après la période de deuil qui suit la mort de la reine, le parti des dévots, soutenu par Mesdames, les filles du roi, n’ayant pu remarier Louis XV à l’archiduchesse d’Autriche Marie-Elisabeth, pense à Marie-Louise. Ironie du sort, il est une nouvelle fois question pour elle de convoler avec un homme esclave de ses sens. Mais le projet fait long feu, la comtesse du Barry, nouvelle maîtresse du roi avant d’en devenir la favorite officielle, ne voulant pas perdre ce prestigieux amant qu’elle tient, justement, par le plaisir des sens.

En 1770, le dauphin Louis-Auguste, futur Louis XVI, épouse l’archiduchesse d’Autriche Marie-Antoinette. C’est la première rencontre entre les deux femmes. Marie-Louise a vingt et un ans, Marie-Antoinette bientôt quinze.

À partir de 1771, la princesse de Lamballe est de plus en plus assidue à la cour et se rapproche de la dauphine, qui voit en elle une alliée sûre et une amie sincère. Louis XV étant mort le , Marie-Antoinette devient reine de France. Marie-Antoinette continue à fréquenter la princesse, mais de fausses et venimeuses rumeurs (lancées pour nuire et attisées par les ennemis de la reine) commencent à entacher leur amitié.

En 1775, elle octroie à son « cher cœur » le titre très lucratif de « surintendante de la Maison de la Reine », dont la charge consiste à organiser les plaisirs de celle-ci. Cet office, jugé par trop important, a été rejeté par certaines reines précédant Marie-Antoinette, notamment par Marie Leszczynska, se contentant du titre de première dame d'honneur, à son service. Dans le cas de Marie-Antoinette, sa première dame d'honneur étant Laure-Auguste de Fitz-James, il est possible que cette dernière eut supplée la princesse de Lamballe durant son absence. Plus tard, la reine se rend compte que son amie la princesse est trop sérieuse pour cette fonction et s’y ennuie. Délaissant Marie-Louise, sans l'oublier pour autant, Marie-Antoinette se tourne alors vers « la plus fraîche et plus insolente » Gabrielle de Polignac qui, pour longtemps, prend la place de l’amie dévouée.

Ayant plus de temps à elle, la princesse de Lamballe part à la campagne, reprend ses activités charitables et rachète l'hôtel de Toulouse (siège actuel de la Banque de France à Paris) à son beau-père.

pastel, 1781,

par Élisabeth Vigée Le Brun.

Elle est initiée à la franc-maçonnerie et entre dans la loge féminine d'adoption « la Candeur » le , elle est élue grande maîtresse de la « Mère Loge Écossaise » en 1781[2]. Elle s'intéresse au mouvement des Lumières, à l'Encyclopédie, à la condition des femmes et à l'amitié féminine. Elle organise notamment, le , un dîner suivi d'un bal auquel ne sont conviées que des femmes, ce qui choque la cour et irrite la reine[3].

princesse de Lamballe, 1782,

par Élisabeth Vigée Le Brun,

musée national du château de Versailles.

En 1783, elle achète une folie dans le village de Passy, connu sous le nom d'hôtel de Lamballe[4] - [5].

La Révolution

En 1789, la Révolution gronde et la reine commence à prendre conscience de ses erreurs. Elle se fait plus sage et se rapproche à nouveau de la princesse. Rapprochement d’autant plus aisé qu’immédiatement après la prise de la Bastille, la reine a demandé à Mme de Polignac de quitter Versailles et de partir pour l’étranger, ce qui est chose faite le .

En , la famille royale est amenée à Paris et Mme de Lamballe la suit dans sa nouvelle résidence, le palais des Tuileries.

La princesse reste l’un des derniers soutiens de la reine et leur amitié s’en trouve renforcée. En 1791, la reine l’informe du projet de sa fuite et lui enjoint de quitter la France. Munie d’un passeport en règle, la princesse gagne Londres via Dieppe ; la famille royale, elle, est rattrapée à Varennes. Les deux femmes échangent alors toute une correspondance dans laquelle la reine réaffirme ses sentiments d’affection envers la princesse : « J’ai besoin de votre tendre amitié et la mienne est à vous depuis que je vous ai vue », lui écrit-elle en .

À la fin de l’été 1791, la princesse de Lamballe est chargée par Marie-Antoinette d’une mission – dont on ignore les motifs – à Aix-la-Chapelle, où elle se rend en effet. Mue par un pressentiment, elle y dicte ses dernières volontés, le , nommant le marquis de Clermont-Gallerande son exécuteur testamentaire. Fin 1791, la reine supplie la princesse de ne pas revenir à Paris, mais cette dernière, soit qu'elle craigne pour la sûreté de ses biens menacés par les lois en préparation sur les biens d’émigrés, soit que son dévouement pour la reine est tel qu'elle souhaite être à ses côtés et partager ses périls, rentre à Paris et reprend ses fonctions de surintendante aux Tuileries.

Selon une thèse défendue par Olivier Blanc, la princesse de Lamballe aurait émargé sur les fonds secrets du ministère des Affaires étrangères. Son passeport d’ (qui lui avait permis de gagner Londres) avait été délivré par le ministre de Montmorin. La presse révolutionnaire relaye bientôt une dénonciation lancée contre elle par le comité de surveillance de l’Assemblée législative ; on lui reproche d’avoir coordonné ou encouragé les activités du comité autrichien et d'être financée par les fonds de la Liste civile. Cette police secrète au service de Louis XVI avait permis de peser dans les délibérations des comités révolutionnaires, de rallier au roi certains gens de plume et de faire retarder le vote du décret de déchéance. Ce qu’on appelait encore les « conciliabules de la Cour » est avéré par de nombreuses pièces originales découvertes dans l’armoire de fer. Ces pièces mettent en cause un certain nombre d’individus qui ont effectivement reçu de l’argent de la Cour et qui se sentent soudain menacés par des témoins tels que l’Intendant de la Liste civile Arnaud de La Porte ou la princesse de Lamballe[6].

Mort

Au cours de la journée du 10 août 1792, la foule envahit le palais et la princesse suit la famille royale qui se réfugie à l’Assemblée législative. C’est alors qu’est prononcée la déchéance du roi et décidée son incarcération au Temple. La princesse accompagne la famille royale au donjon du Temple le , elle y est incarcérée avec eux. Le 19, on vient chercher tous ceux qui n’appartiennent pas à la famille royale stricto sensu, pour les transférer ailleurs. La princesse de Lamballe, avec la marquise de Tourzel, Pauline de Tourzel, la fille de cette dernière, ainsi que les autres de dames de la reine, Mesdames Thibault, De Navarre, Basire et Saint-Brice, les valets Chamilly et Hue, sont conduits à la prison de La Force, excepté Monsieur Hue qui, sous autorisation du maire Pétion, fut autorisé à retourner au temple pour continuer à servir le roi. Monsieur de Chamilly fut écroué à la Grande-Force (partie pénitentiaire réservée aux hommes) et les dames de la reine, dont la princesse, furent écrouées à la Petite-Force (partie pénitentiaire réservée aux femmes). Madame de Lamballe, après avoir reçu la visite de Manuel, fut autorisée à partager sa cellule, assez bien mise comparée aux autres, avec Madame de Tourzel et sa fille Pauline.

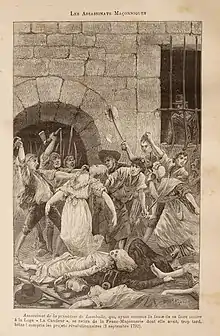

Les 2 et , les massacres de Septembre ayant commencé, une multitude d'hommes armés de barres de fer, de piques et de bûches encercle les prisons de Paris, voulant y tuer les royalistes et autres détenus pour dettes, qu'une rumeur accuse d'y avoir caché des armes pour fomenter une contre-révolution. La prison est vidée de ses prisonniers, et ces derniers, sont conduits au tribunal improvisé, appelé « tribunal de sang », introduit au greffe, puis, en fonction du jugement qu'il leur est fait, sont absouts ou massacrés. La princesse, au même titre que les autres détenus, est tirée de sa cellule au matin du 3 à huit heures, puis conduite dans la cour de la prison de la Force, en attendant d'y être jugée, et elle retrouve les autres dames de la reine. La princesse et Madame de Tourzel parvinrent à garder leur sang-froid puis apprirent que les détenus pour dettes de la Grande-Force étaient relâchés, ainsi que les femmes de la Petite-Force. Mais pour Madame de Lamballe, son registre d'écrou est mentionné d'une toute autre manière que ceux des dames de la reine avec qui elle fut incarcérée préalablement, et cela aurait été la cause de sa perte lors de son jugement, puis de sa mise à mort.

La veille, le 2 septembre, Pauline de Tourzel et Madame de Saint-Brice furent mises en liberté (Pauline a été sortie clandestinement de la prison par un membre de la Convention nommé Monsieur Hardy). Mais Madame de St Brice, enceinte, fut mise en liberté sous ordres des commissaires Truchon et Duval-Destain. Mesdames Thibaud, Navarre, Basire, la marquise de Tourzel et Madame de Septeuil furent relâchées, le 3, par le tribunal populaire qui s'était installé au greffe de la prison. Il en fut de même de Madame de Mackau et sa femme de chambre Adélaïde Robin, entrées dans cette prison la veille, au moment même où l'on commençait les massacres. Quant à Madame de Lamballe, en examinant de près son écrou, il est facile de voir qu'une destinée particulière lui était réservée : les noms de Savoie et de Bourbon-Lamballe sont écrits en saillie, avec une intention évidente ; la profession n'y est pas indiquée ; tout semble annoncer le sort funeste qui l'attendait.

Jugée trop proche de la reine et suspectée d'être impliquée dans les affaires d'États, elle n'a pas nommé d'une manière positive ses juges, ses proscripteurs et ses bourreaux. Sa présence étant réclamée par la foule, qui se montrait incontrôlable en cette journée, la main même, la main inconnue qui, sur le registre, a complété l'écrou de la princesse, s'est bornée à ajouter à son nom ces seuls mots, qui étaient un arrêt de mort : « Conduite le 3 septembre au grand hôtel de la Force ». Pourtant, Manuel voulait sauver au maximum les détenus (lui-même avait d'ailleurs juré à la reine qu'il sauverait Madame de Lamballe) mais le contexte ne dépendant pas que de lui, il n'y parvient pas. Alors que les autres femmes de la Petite-Force étaient relâchées, Madame de Lamballe, dont la foule criait déjà le nom, est traduite devant le tribunal populaire, et est interrogée par Jacques-René Hébert, Antoine-Joseph Monneuse et Jean-Antoine Rossignol.

On lui demande surtout de témoigner sur la réalité de connivences de Louis XVI et Marie-Antoinette avec les puissances de la Coalition. Elle s’y refuse et c’est pour cette raison qu’on l’aurait mise à mort. Après qu'Hébert eut prononcé la phrase « qu'on élargisse madame » le terme ambigu signifiant soit sa libération, soit sa mise à mort, deux hommes, la prirent par les bras et la firent sortir du greffe et la jetèrent à la foule. Il y avait, parmi eux, des valets envoyés par le duc de Penthièvre, beau-père de la princesse, chargés de la sauver. D'autres personnes, lui eurent été favorables à sa sortie, la sommant de crier « Vive la nation » afin que les égorgeurs lui accordent la grâce.

Mais à la vue des cadavres et du sang, la princesse, saisie par un sentiment d'effroi, aurait crié « fi ! l'horreur » puis « je suis perdue ! ». Un perruquier ivre, du nom de Charlat, tambour des volontaires, lui ôta son bonnet du bout de sa pique et la blessa légèrement, tandis qu'un autre égorgeur lui jetait une bûche dans les reins. La princesse tomba et fut criblée de coups. On lui ôta ses vêtements ; elle resta ainsi près de deux heures exposée, nue, à la risée lubrique de la foule. On la traîna ensuite jusqu'à la borne située à l'angle des rues du Roi-de-Sicile et des Ballets, sur laquelle on appuya sa tête qu'un nommé Grison scia avec son couteau et mit au bout de sa pique.

Le perruquier Charlat lui ouvrit la poitrine, lui arracha le cœur qu'il plaça au bout de son sabre, tandis que le « nègre » Guillaume Delorme, ramené de Saint-Domingue par Fournier l'Américain, fit subir au cadavre de la princesse des mutilations aussi obscènes que sanguinaires[7]. Certains témoignages disent que les dénommés Angélique Voyer, Petit-Mamin et un individu se faisant appeler le Grand-Nicolas, massacreurs volontaires, eurent participé au dépeçage de la princesse. La baronne Henriette Louise de Waldner de Freudstein , dans ses mémoires intitulés Mémoires de la baronne d'Oberkirch raconte qu'elle était présente dans le bar et qu'elle assista impuissante à la scène ou la foule en furie, brandissant la tête de la princesse de Lamballe, est rentrée et a forcé le tenancier à offrir sa tournée. La prison de la Petite-Force renfermait 212 prisonnières lors des massacres de Septembre, et toutes eurent été relâchées. De ce fait, le cas de Madame de Lamballe, qui fut lâchée à la foule puis assassinée, était une exception.

Adam Pitt raconte que tandis que sa tête est promenée au bout d’une pique jusqu’à la tour du Temple où elle est agitée devant les fenêtres de l'appartement de Marie-Antoinette qui s'évanouit, son corps est transporté sur des kilomètres, profané, jusqu’au comité civil de la section des Quinze-Vingts. Enfin, la tête est portée à son tour par un garçon boucher nommé Allaigre au comité, à sept heures du soir, après avoir été repoudrée, afin d’être « inhumée auprès du corps » dans une tombe du cimetière des Enfants-Trouvés[8]. Quelques heures plus tard, le duc de Penthièvre dépêche son fidèle valet Fortaire pour tenter de retrouver sa dépouille, en vain.

Lorsque moins d'un an après sa mort, le contenu des châteaux de Versailles et de Trianon ainsi que de leurs dépendances est dispersé dans une grande vente aux enchères qui dure près d'un an ( au ), le bureau de vente s'installe « dans un logement faisant partie du château de Versailles, situé Cour des Princes, et occupé par la ci-devant princesse de Lamballe[9] ».

Témoignages

La mort de Marie-Thérèse-Louise de Savoie-Carignan, princesse de Lamballe, donnera lieu à une profusion de témoignages, très largement diffusés à l’époque et jusqu’à aujourd’hui, tant parmi les révolutionnaires que dans les milieux royalistes et contre-révolutionnaires, souvent sujets à caution, traduisant moins la réalité des faits qu’une vision fantasmatique[8]. Ces textes décrivent avec force détails macabres, la mise à mort, la profanation par le « nègre » Delorme, la mutilation, le dépeçage, la fragmentation par un certain Charlat, tambour de son état, et l’exposition du corps abandonné dans un chantier de construction, vers le Châtelet, jusqu’au petit matin, « expriment les craintes et les luttes qui animent alors les différents protagonistes de la Révolution »[8].

Côté révolutionnaire, on a présenté les « cadavres réparateurs » des victimes des massacres de Septembre, laissés sur le pavé, comme une réponse au complot fomenté dans les prisons et à la menace extérieure. Pour Antoine de Baecque, la description morbide de la mise à mort et des outrages visait à « exprimer l’anéantissement du complot aristocratique ». De même, il considère qu’ils servaient à « punir la femme de cour, ainsi que le supposé complot féminin et lesbien – menaçant la prééminence masculine – de « la Sapho de Trianon », vilipendée par les chroniqueurs et les gazetiers sous l’Ancien Régime »[10] - [8]. Les royalistes ont repris à leur compte ces récits, « en retournant leur sens pour montrer la régression du révolutionnaire à l’état de barbare et la monstruosité de la Révolution, opposée à la délicatesse du corps de la victime »[8].

Parmi ces récits, on peut noter La Famille royale préservée au Temple. Extrait du récit de ce qui s’est passé au Temple dans les journées des 2 et , dont le manuscrit a été cité par Georges Bertin en 1888[11], le récit des événements dans la Révolution de Paris, qui présente la princesse de Lamballe comme une comploteuse[12], La Vérité tout entière sur les vrais acteurs de la journée du [13], le Bulletin du comte de Fersen au prince régent de Suède sur ce qui s’est passé en France[14] ou Idée des horreurs commises à Paris dans les journées à jamais exécrables des , 2, 3, 4 et ou Nouveau Martyrologe de la Révolution française[15].

Après les événements, plusieurs auteurs reprirent ces descriptions des événements dans leurs ouvrages, qu’il s’agisse de l’abbé Barruel[16], Antoine Sérieys[17], Mme de Créquy[18] ou Mme Guénard[19]. Plus récemment, des biographes comme Stefan Zweig ont repris ces descriptions dans leur récit des derniers instants de la princesse de Lamballe[20]. Elle fut déclarée martyre et vénérable en 1934.

En 1923, le sculpteur Charles Richefeu réalise La Carmagnole, une sculpture en plâtre représentant un sans-culotte qui se tient sur une jambe et serre une serpe dans la main droite tout en brandissant la tête de la princesse de la main gauche. Cette statue est conservée dans la salle des présidents du musée de la Révolution française[21].

Liens familiaux

Marie-Thérèse-Louise de Savoie est la tante à la septième génération[22] de l'actuel chef de la maison royale d'Italie, Victor-Emmanuel de Savoie et à la huitième génération de son fils Emmanuel-Philibert de Savoie qui a par ailleurs épousé en 2003 l'actrice Clotilde Courau[23], elle-même issue d'une famille de la noblesse française par sa mère[24].

Titres et armes

- - : Son Altesse Madame la princesse Marie Louise Thérèse de Savoie

- - : Son Altesse Sérénissime Madame la princesse de Lamballe

- - : Son Altesse Sérénissime Madame la princesse de Lamballe douairière

À la télévision

Madame de Lamballe fait partie des personnages historiques traités dans le cadre de l'émission Secrets d'histoire, intitulée Les favoris de Marie-Antoinette diffusée le sur France 3[25] - [26].

Au cinéma

- La Révolution française (1989), réalisé par Robert Enrico et Richard T. Heffron, interprétée par Gabrielle Lazure.

- Marie-Antoinette (2006), réalisé par Sofia Coppola, interprétée par Mary Nighy.

Notes et références

- Il en existe une version gravée par Louis-Charles Ruotte (1791), cf. Les Françaises du XVIIIe siècle : portraits gravés, p. 139 — sur Gallica.

- (Burke 2010, p. 27)

- (Burke 2010, p. 29)

- Patricia Daunt, « From Lunacy to Diplomacy. The Hôtel de Lamballe », Cornucopia (en), vol. 5, 30, 2003-2004 (lire en ligne).

- Camille Longépé, « L’histoire fascinante de l’hôtel de Lamballe, la résidence de la Turquie en France », aujourdhuilaturquie.com, 20 mai 2013.

- Olivier Blanc, Les Espions de la Révolution et de l’Empire, Paris, Perrin, 1995.

- Cf. Certains rapportent des scènes d'anthropophagie. L'article « Roi-de-Sicile (rue du) », tome 2, p. 359, cinquième édition du Dictionnaire, impression mars 1973, la rue du Roi-de-Sicile étant le lieu de mise à mort de la princesse.

- Antoine de Baecque, « Les Dernières heures de la princesse de Lamballe », L’Histoire, no 217, janvier 1998, p. 74-78.

- Procès verbal de la vente [dite] du château de Versailles, cité In : Charles Davillier, La vente du mobilier du Château de Versailles pendant la Terreur. Documents inédits, Auguste Aubry, Paris, 1877, p. 16 et 17 (voir en ligne).

- Sur les relations entre Marie-Antoinette et la princesse de Lamballe et leur supposé lesbianisme, on peut relever des commentaires du très peu fiable Pidansat de Mairobert dans les Mémoires secrets pour servir à l’histoire de la république des lettres en France depuis 1762 jusqu’à nos jours de Bachaumont (1775), ou des pamphlets orduriers tels que les Fureurs utérines de Marie-Antoinette ou la Vie de Marie-Antoinette d’Autriche de Charles-Joseph Mayer. Voir les Mémoires secrets et Fureurs utérines de Marie-Antoinette, femme de Louis XVI sur Gallica.

- Georges Bertin, Mme de Lamballe d’après des documents inédits, Paris, 1888, p. 322.

- Révolution de Paris, n° 6, : « On a trouvé dans le bonnet de la ci-devant princesse un mot de Marie-Antoinette. On répandit le bruit de sa trahison ; dans la cour de la prison, vers onze heures, on entendit plusieurs voix dans la multitude crier : la Lamballe ! la Lamballe ! ».

- La Vérité tout entière sur les vrais acteurs de la journée du 3 septembre 1792, Paris, sans date.

- Bulletin du comte de Fersen au prince régent de Suède sur ce qui s’est passé en France, Bruxelles, .

- Idée des horreurs commises à Paris dans les journées à jamais exécrables des 10 août, 2, 3, 4 et 5 septembre 1792 ou Nouveau Martyrologe de la Révolution française, Paris, 1793.

- Abbé Barruel, Histoire du clergé pendant la Révolution française, Londres, 1797, tome II, p. 126.

- Antoine Sérieys (1755-1819), Anecdotes inédites de la fin du XVIIIe siècle, Paris, 1801.

- Souvenirs de Mme de Créquy, tome VIII, chapitre IV, ouvrage probablement apocryphe.

- Mémoires historiques de Marie Thérèse Louise de Carignan, princesse de Lamballe, une des principales victimes des journées des 2 et 3 septembre 1792, par Madame Guénard, alias Elisabeth Brossin, baronne de Méré (1751-1829), 1815, p. 326 à 336.

- D’après ces biographes, ainsi, le corps de la princesse est porté nu dans la ville et particulièrement devant la prison du Temple, pour humilier la Reine en se référant à de prétendues pratiques saphiques ; dans cette perspective, certains proposèrent de faire baiser la tête de la défunte par Marie-Antoinette. Voir Stefan Zweig, Marie-Antoinette, Paris, Éditions Grasset & Fasquelle, , 506 p..

- [PDF] reseau-canope.fr, Les femmes et la Révolution française, page 12.

- Sœur de Victor-Amédée II (1743-1780), père de Charles-Emmanuel (1770-1800), père de Charles-Albert (1798-1849), roi de Sardaigne, père de Victor-Emmanuel II (1820-1878), roi de Sardaigne, puis roi d'Italie, père d'Umberto Ier d'Italie (1844-1900), père de Victor-Emmanuel III d'Italie (1869-1947), père d'Umberto II d'Italie (1904-1983), père de Victor-Emmanuel d'Italie (1937).

- Ariane Chemin, « La chute de la maison de Savoie », Le Monde, , p. 22 (ISSN 0395-2037)

- « Bio Express », Aujourd'hui en France, , p. 1208164_1 (ISSN 1280-9144)

- « Programme TV du lundi 13 janvier : notre sélection », sur Le Parisien (consulté le )

- France Inter, « Stéphane Bern : la royauté et la télé », sur Chaîne France Inter sur Youtube, (consulté le )

Annexes

Bibliographie

par ordre chronologique

- Eugène-Louis Guérin, La Princesse de Lamballe et Madame de Polignac, 2 vol., Paris, C. Lachapelle, 1838.

- Adolphe Mathurin de Lescure, La Princesse de Lamballe, Marie-Thérèse-Louise de Savoie-Carignan, sa vie, sa mort (1749-1792), d’après des documents inédits, Paris, Henri Plon, 1864, 480 p.

- (en) Francis Montefiore, The Princesse de Lamballe: A Sketch, Londres, R. Bentley, 1896, 210 p.

- André du Mesnil Bon de Maricourt, « Princesse de Lamballe (1749-1792) », Les Contemporains, no 664, Paris, 5 rue Bayard, 1905, 16 p.

- (en) Blanche C. Hardy, The Princesse de Lamballe : A Biography, Londres, A. Constable, 1908, XVI-317 p.

- Raoul Arnaud, La Princesse de Lamballe (1749-1792), d’après des documents inédits, Paris, Perrin, 1911, 397 p.

- Janet Burke et Margaret Jacob, Les premières francs-maçonnes au siècle des Lumières, Presses universitaires de Bordeaux, .

- Jacques Rolland, La Franc-maçonnerie féminine dans la révolution française, Trajectoire, 2013.

- Dr Cabanès, La Princesse de Lamballe intime (d’après les confidences de son médecin). Sa liaison avec Marie-Antoinette. Son rôle secret pendant la Révolution. Nombreux documents inédits, Paris, Albin Michel, 1922, 516 p.

- Albert-Émile Sorel, La Princesse de Lamballe, une amie de la reine Marie-Antoinette, Paris, Hachette, 1933, 240 p.

- Jacques Castelnau, La Princesse de Lamballe, Paris, Hachette, 1956, 223 p.

- Michel de Decker, La Princesse de Lamballe, Paris, Perrin, 1979, 283 p. et 16 p. de planches.

- Évelyne Lever, Marie-Antoinette, Paris, Fayard, 1991, 736 p.

- Alain Vircondelet, La Princesse de Lamballe, Paris, Flammarion, 1995, 273 p.

- Antoine de Baecque, « Les dernières heures de la princesse de Lamballe », L'Histoire, no 217, .

- Antoine de Baecque, La gloire et l'effroi : sept morts sous la Terreur, Paris, Bernard Grasset, , 281 p. (ISBN 2-246-54731-8, présentation en ligne), « La princesse de Lamballe, ou le sexe massacré », p. 79-106.

- Michel de Decker, La Princesse de Lamballe : Mourir pour la reine, Paris, Pygmalion-G. Watelet, 1999, 293 p.

- Jacques Rolland, La princesse de Lamballe ou le "Secret" de la Reine, Paris, Via Romana, 2017, 204 p.

- Lucien Lambeau, Essais sur la mort de madame la princesse de Lamballe, Impr. de Lefebvre-Ducrocq, 1902.

- Pierre-Joseph de Vouziers, Madame de Carignan: Princesse de Lamballe, Editions Lacour, 2011.

- (en) Sarah Grant, Female Portraiture and Patronage in Marie-Antoinette's Court : The Princesse de Lamballe, Routledge, 2018.

- Emmanuel de Valicourt, La Princesse de Lamballe. L'amie sacrifiée de Marie-Antoinette, Tallandier, 2021.

- Sur les massacres de Septembre

- F. Bluche, : Logiques d'un massacre, Laffont, 1986

- S. Wahnich, La Longue Patience du peuple : 1792, naissance de la République, Payot, 2008

- Pierre Caron, Les Massacres de Septembre, Maison du livre français, 1935

Iconographie

- Albert-Ernest Carrier-Belleuse (1842-1887), Buste de la princesse de Lamballe, terre cuite, socle en bois noirci, h:47,5 cm dans La Gazette de l'Hôtel Drouot, n°41, , p. 267.

- Jules Salmson, Buste de la princesse de Lamballe, [présentation en ligne]

- Olivier Blanc, Portraits de femmes, artistes et modèles à l’époque de Marie-Antoinette, Paris, Didier Carpentier, , 348 p. (ISBN 978-2-84167-438-1).

Articles connexes

Liens externes

- Ressources relatives aux beaux-arts :

- Ressource relative à la musique :

- Notices dans des dictionnaires ou encyclopédies généralistes :