Prison de La Force

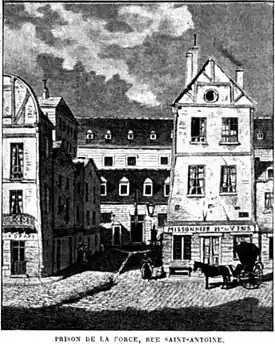

La prison de La Force est un hôtel particulier qui fut transformé en maison de détention et servit de prison pour la ville de Paris entre 1780 et 1845.

| Type | |

|---|---|

| Fondation | |

| Ouverture | |

| Fermeture | |

| Propriétaire | |

| Usage | |

| Patrimonialité | |

| État de conservation |

détruit (d) |

| Adresse |

|---|

| Coordonnées |

48° 51′ 20″ N, 2° 21′ 20″ E |

|---|

Localisation

Dans le Marais, au no 3 de l'actuelle rue Malher, près du coin du début de la rue de Rivoli, prolongement de la rue Saint-Antoine, dans le 4e arrondissement parisien.

Histoire

Du palais à l'hôtel particulier

L'hôtel de La Force fut construit à partir de 1533 sur les ruines d'un ancien palais qui avait appartenu au frère de Saint Louis, Charles d'Anjou, qui lui donna son nom d'hôtel du Roi de Sicile [1] situé rue du Roi-de-Sicile. Les travaux, commencés par le cardinal Antoine Sanguin de Meudon en 1559, furent terminés par le chancelier René de Birague[1]. Il passa ensuite successivement entre les mains d'Antoine de Roquelaure, du comte de Saint-Paul, puis du seigneur de Chavigny, dont la petite-fille épousa le duc de La Force, Jacques Nompar de Caumont, qui lui donna son nom[1].

En 1698, l'hôtel fut divisé en une partie orientale, connue sous le nom d'hôtel de Chavigny, actuelle caserne des pompiers du 7 rue de Sévigné, et une partie occidentale qui prit le nom d'hôtel de la Force. Celui-ci fut vendu en 1715 à des financiers, les frères Paris, qui procédèrent à des travaux d'embellissement et le revendirent en 1754 au Comte d'Argenson pour le compte de l'État avec projet d'y installer une école militaire. Ce projet étant abandonné, des services administratifs y furent implantés[2].

Sous l'ancien régime : la prison modèle

Dans le cours des années 1770, des voix se firent entendre pour dénoncer les conditions dans les prisons européennes. L'Anglais John Howard publia en 1777 un ouvrage intitulé The State of the Prisons qui décrivait ce qu'il avait pu lui-même constater dans sa tournée d'inspection des prisons anglaises et proposait des solutions susceptibles d'améliorer la situation des prisonniers. En France, un magistrat resté anonyme avait l'année précédente rédigé un essai, Projet concernant l'établissement des nouvelles prisons pour la capitale publié pour la première fois en 1870[3], dénonçant la surpopulation des prisons, leur insalubrité, leur vétusté, et la façon dont étaient traités les détenus. Il concluait : « L'humanité, la justice, l'honneur de la nation, exigent que l'on s'occupe enfin de cette partie si négligée de notre administration[3]. »

En 1780, Louis XVI racheta l'hôtel de la Force. On construisit un bâtiment nouveau en pierre de taille et les deux parties de l'ancien hôtel furent transformées en une maison de détention divisée en deux prisons : la Grande-Force pour les hommes et la Petite-Force destinée aux femmes. En 1782, les prisonniers des centres de For-l'Évêque et du Petit Châtelet, vétustes et insalubres, furent transférés dans la nouvelle prison de la Force. En 1785 on ferma la prison pour femmes de Saint-Martin et les prisonnières, des « filles publiques », furent également transférées à la Force.

Les lettres patentes attestent de la volonté du pouvoir d'améliorer la situation tout à fait déplorable des prisonniers, en introduisant « plus de commodité et de salubrité[4] ». La prison devait être divisée en six départements, un pour le personnel, un pour les prisonniers « détenus pour mois de nourrice » (c'est-à-dire ceux qui n'avaient pas pu payer la nourrice de leurs enfants), un pour les condamnés, un pour les détenus en attente de procès, un pour les femmes et enfin un dépôt où étaient envoyés les mendiants[5]. La « pistole[6] » existant toujours pour les détenus qui avaient les moyens, ils pouvaient occuper une chambre à quatre lits, dont certaines avait une cheminée ; les pauvres étaient logés dans des dortoirs dont les lits, équipés d'un matelas, d'un traversin et d'une couverture, étaient relevés dans la journée[5]. L'hiver, ils pouvaient se réunir dans un « chauffoir ». Chaque section devait avoir sa cour et son préau pour permettre la promenade en tous temps, ainsi qu'une fontaine[5]. La prison possédait deux chapelles et, pour ne pas mélanger hommes et femmes, deux infirmeries. Les prisonniers nécessiteux étaient nourris, recevant une livre et demie de pain et une portion de viande et de légumes par jour[5]. Le règlement fixait les horaires – lever à sept heures en hiver et à six heures l'été –, imposait la présence quotidienne à la messe et une stricte séparation des sexes. Ces dispositions visaient aussi le personnel, puisqu'il était interdit aux gardiens ou au concierge d'exiger de l'argent des prisonniers[5]. Il ne reste aucun registre d'écrou de cette période mais il semble que la majorité des prisonniers de la Force aient été des débiteurs insolvables (selon John Howard, ils étaient 78 en 1783), des gens du spectacle qui s'étaient fait des ennemis puissants ou des contestataires, mais on y trouvait aussi des déserteurs et des jeunes gens emprisonnés à la demande de leur famille[7].

Le réformateur John Howard visita la Force en 1783[7]. Il en dressa ensuite ce tableau :

« Les débiteurs sont aujourd'hui envoyés dans la nouvelle prison de l'hôtel de la Force, et les criminels à la Conciergerie ou au grand Châtelet. La déclaration du roi, qui annonça ce changement, contient quelques sentimens des plus humains et des plus éclairés à l'égard de l'administration des prisons ; sur la nécessité d'y établir des infirmeries spacieuses et aérées pour y placer les malades ; sur celle qui exige que les coupables y soient séparés, qu'il y ait des cours pour les hommes, des cours pour les femmes et pour les prisonniers des différentes classes. On y annonce l'abolition entière des cachots souterrains ; et on la fonde sur ce principe, qu'il est injuste que ceux qui peuvent être innocens, subissent d'avance le châtiment des coupables[8]. »

Les débuts de la Révolution

Le , jour de la prise de la Bastille, les Parisiens libérèrent les prisonniers pour dettes[9]. La Force se vida des prisonniers placés par l'arbitraire du pouvoir.

Les registres de police à partir de 1790 indiquent qu'on y était principalement enfermé pour vol, trouble à l'ordre public, vagabondage, mendicité et prostitution[10] mais, en 1791, on y trouvait aussi Claude Nicolas Ledoux, architecte de la Ferme générale abolie en 1790, devenu symbole malgré lui de l'oppression fiscale de l'ancien régime.

En 1791, alors que le souvenir des conditions exécrables de For-l'Évêque et du Petit-Châtelet était encore dans toutes les mémoires, un contemporain la qualifiait toujours de prison modèle.

« La nouvelle prison de l'hôtel de la Force qui, par ses divisions multipliées en différens départements isolés, les uns des autres, et par ses règlemens sur la nourriture et l'entretien des renfermés, est digne de servir de modèle de prison salubre[11]. »

Les choses changèrent radicalement à partir de la journée du 10 août 1792 ; elle devint alors un lieu de détention politique où étaient amenés les accusés et les suspects en attendant leur procès. Dès le début de la Terreur, on y détient des opposants au nouveau gouvernement, ou des suspects, comme Joseph Weber, le frère de lait de Marie-Antoinette[12]. Les pillards qui avaient profité de la prise des Tuileries, majoritairement des femmes, y firent également un séjour[13].

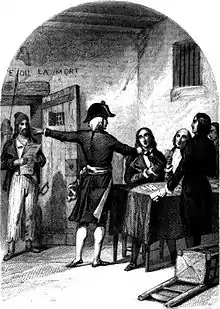

Les Massacres de septembre

Selon Le Moniteur universel[14], dans la journée du , les prisonniers pour dettes furent évacués de la Grande-Force, ainsi que vingt-quatre femmes de la Petite-Force. Toujours selon le Moniteur, d'autres prisonniers, soupçonnés d'avoir fabriqué de faux assignats, furent assassinés[14]. Le 3, un tribunal populaire se forma dans la prison, que vint inspecter Jacques-René Hébert. Une partie des détenus de la Force furent acquittés, notamment Weber, mais d'autres furent sommairement exécutés après une condamnation rapide[15], malgré les efforts de certains membres de la commune[16] et le peu d'enthousiasme manifesté par la foule qui applaudissait au contraire quand un prisonnier était relâché[17]. La princesse de Lamballe, proche amie de la reine Marie-Antoinette d'Autriche, se trouvait à la Petite-Force. Elle fut transférée à la Grande-Force, devant le tribunal d'Hébert, puis assassinée par les septembriseurs alors qu'elle était conduite hors de la prison. Ce fut la seule victime parmi les prisonnières. Le tribunal de la Force siégea jusqu'au 6 ou [18], examinant 408 détenus dont 161 à 169 furent exécutés[19].

Pour couper court aux rumeurs qui circulaient sur les prisons après les massacres de septembre, le Comité de sûreté générale organisa une tournée d'inspection des prisons et publia les chiffres de la population carcérale. Selon ce rapport, en date du , il restait à la Grande-Force 13 prisonniers détenus pour délits graves[20].

1793-1794

Dès le , le Ministre de l'intérieur Roland fut alerté par le concierge de la Force sur une nouvelle vague d'arrivants et recommanda que l'inspection des prisons restât vigilante. Le , selon l'inspecteur des prisons Grandpré, le nombre des détenus à la Force était de 320[20]. Après les journées du 31 mai et du 2 juin 1793, le Journal de Paris laissait entendre que 10 000 personnes avaient été arrêtées sur les ordres du Comité révolutionnaire de Paris, incitant les autorités de police à publier les chiffres des détenus, et à souligner que l'on comptait un grand nombre de délinquants civils et militaires parmi ces derniers. On apprenait ainsi que le , il y avait 354 détenus à la Grande-Force et 129 femmes à la Petite-Force[21]. Les chiffres du 1er août étaient respectivement de 329 et 142[21].

La situation évolua avec le vote de la « Loi des suspects », le . Les arrestations se multiplièrent, obligeant l'ouverture de nouveau lieux de détention provisoire. L'afflux de détenus aisés développa une économie lucrative dans les prisons parisiennes : un témoin affirme qu'à la Force, les prisonniers qui occupaient les chambres à huit places payaient 22 livres par mois pour ce privilège[22].

En , la prison accueillit les députés arrêtés pour leur hostilité déclarée aux événements du 31 mai[23], notamment Jean Dominique Blanqui qui a laissé un compte-rendu de cette incarcération, Mon agonie de dix mois ou Souffrances de soixante-treize députés où il décrit les moments passés avec des codétenus tels que Francisco de Miranda, Pierre Daunou, Jean Dussaulx, Charles Éléonor Dufriche-Valazé, Pierre Victurnien Vergniaud, Achille François du Chastellet, Adam Lux ou Volney.

Grâce aux mémoires des détenus, les noms de certains membres du personnel de la Force sont restés connus pour leur humanité ou leur dureté. Parmi les premiers, les historiens retiennent celui du guichetier-chef Ferney, du gardien Bault et son épouse[24].

Le Consulat et l'Empire

Au moment de la chute de Robespierre, le neuf thermidor de l'an II (), la « Grande-Force » comptait 79 détenus, et trois détenues se trouvaient à la « Petite-Force[25] ». Maison d'arrêt pour les délinquants et les criminels, la Force jouissait d'une réputation de rigueur qui lui valut de continuer à recevoir des prisonniers politiques jugés dangereux sous le Directoire, le Consulat et l'Empire[26].

Certains témoignages d'époque comme celui de Charles de Lacretelle, qui y passa vingt mois, indiquent que les conditions de détention y étaient toujours supérieures à celle des autres prisons. Mélangé aux « droits communs » dans la prison du Bureau Central, Lacretelle salue avec soulagement son transfert à la Force :

« Elle était habitable, au moins dans la partie où j'étais transféré ; les détenus politiques y dominaient, et les escrocs aux bonnes manières remplaçaient les voleurs, dont le logement était séparé (…) Une cour spacieuse et plantée d'arbres (…) [dont] l'aspect n'avait rien de triste[27] »

Les accusés de la conspiration des poignards, d'abord écroués à la prison du Temple, furent ensuite transférés à la Force. Sous l'Empire, elle resta encore un lieu de passage pour les suspects de connivence avec les « ennemis de l'État » et les registres d'écrou attestent l'arbitraire de certaines arrestations[28]. Les enfants étaient détenus dans une section qui leur était réservée.

Le général Malet y fut interné le avant d'être transféré à Sainte-Pélagie en 1809. Les généraux Fanneau de Lahorie et Guidal y étaient prisonniers lorsque le général Malet les libéra, les impliquant à leur insu dans le bref coup d'État de 1812, durant lequel, par un ironique retour des choses, le ministre de la police, Savary, le préfet de police Pasquier et un fonctionnaire du ministère de la police se retrouvèrent détenus à la Force pendant quelques heures. Les parisiens ironisèrent sur ce « tour de Force[29] ».

La Restauration

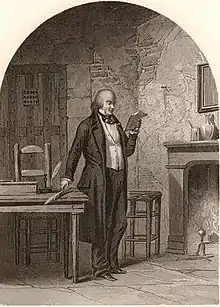

L'invasion des troupes étrangères en 1815 provoqua une explosion de maladies vénériennes parmi les prostituées. La situation était si grave que la Petite-Force fut un temps transformée en hôpital. Quatre femmes devaient partager le même lit. En l'absence d'une prison pour femmes et donc d'arrestations, la prostitution se fit plus visible et le préfet dut fermer l'hôpital et rouvrir la prison devant les protestations d'une partie de la population[30]. Sous Louis XVIII, les registres de la prison indiquaient toujours de nombreux cas d'arrestations pour délit d'opinion (« propos dangereux et inconvenants », « mauvais propos contre la famille royale »). On y retrouvait des suspects coupables d'afficher des sentiments révolutionnaires ou une nostalgie de l'empire. Un mandat d'amener pouvait être établi sur une dénonciation, ou un simple soupçon, et le suspect arrêté et détenu plusieurs jours ou plusieurs semaines. La prison accueillait également des condamnés de courte durée, dont le plus populaire fut le chansonnier Pierre-Jean de Béranger, jugé et condamné à passer un an à la Force (1828-1829) pour ses prises de positions hostiles aux ordonnances de Charles X[31]. Victor Hugo alla lui rendre visite dans sa cellule.

À partir de 1828, la « Petite-Force » n'accueillait plus que des prostituées en garde à vue. Un contemporain la décrit en ces termes :

« Prison de misérables prostituées atteintes de maladies contagieuses, ou qui ont enfreint les règlements de police, ou bien qui n’ont pu gagner assez pour avoir du pain et payer à l’avance leur espèce de patente mensuelle[32] »

.

En 1829, elle fut réunie à la prison pour hommes que le même témoin contemporain présente ainsi :

« Prison d'hommes prévenus de toutes sortes de délits, où sont tous ceux que l’on a arrêtés depuis peu de temps ; et en outre des condamnés à une courte détention, qui ont obtenu de ne point être transférés à Sainte-Pélagie. Ces derniers ont tous de la fortune. La plupart des autres détenus ont plus ou moins d’argent, et ne se contentent point des vivres ni du coucher de la maison, qui est d’ailleurs par ses logemens et par la grandeur de ses cours, la moins mauvaise du département de la Seine[32]. »

Les bâtiments originaux avaient été remaniés, étendus, cloisonnés. En attendant d'être jugés ou libérés, les détenus étaient séparés en fonction des crimes ou des délits qui leur étaient reprochés. Les criminels jugés les plus dangereux étaient regroupés dans la cour saint Bernard dite encore « fosse aux lions ». Les « pistoliers » formaient une catégorie à part ; les enfants étaient séparés des hommes et divisés en classes d'âge qui ne se mélangeaient pas. Ils étaient astreints au travail, optionnel pour les adultes[33]. Outre les différents quartiers la prison possédait également une infirmerie et neuf cachots[34]. Selon Louis René Villermé, auteur en 1820 Des prisons telles qu'elles sont et telles qu'elles devraient être, les cachots de la Force étaient tels qu'ils devaient « exciter l'indignation de tout ami de l'humanité[35] ».

En 1831, Louis-Philippe étant au pouvoir, les manifestations républicaines et les émeutes se multiplièrent à Paris. Auguste Blanqui inaugura le premier d'une série de séjours en prison qui lui valurent le surnom d’« enfermé », en passant trois semaines à la Force.

Pour les mauvais garçons, qui pouvaient tirer gloire d'y avoir séjourné, la Force s'appelait en argot (louchébem ou verlan) la Lorcefé[36] ou Lorcefée[37], terme attesté dès 1800 dans la réédition d'un ouvrage du XVIIe siècle, Le Jargon ou langage de l'argot réformé[38]. L'argot des voleurs (que l'on retrouve utilisé chez Hugo et Sue), se popularisa, grâce notamment à la littérature de colportage[39]. Le nom de la Force servit par antonomase à désigner une maison d'arrêt dans le langage courant, la prison pour femmes de Saint-Lazare devenant en argot la lorcefé des poniffes[40].

En 1836, la prison des Madelonnettes devint une maison d’arrêt pour hommes, succursale de La Force.

Lors de sa fermeture en 1845, le personnel de la prison se composait du directeur, d'un aumônier, d'un médecin avec deux adjoints, un greffier et son commis, un brigadier et un sous-brigadier, dix-huit surveillants, deux surveillants pour les enfants qui tenaient également le rôle d'instituteurs, un infirmier, deux cantinières et un adjoint, un barbier, une fouilleuse et quatre commissionnaires qui s'occupaient d'environ 550 détenus[34]. La prison Mazas qui la remplaça garda quelques années le nom de « prison de la Force ».

Vétuste et insalubre, la prison de la Force fut démolie en 1845 et il n’en subsiste qu’un pan de mur, rue Malher, jouxtant la Bibliothèque historique de la ville de Paris. Les vestiges de la prison sont inscrits au titre des monumnts historiques par arrêté du 11 décembre 1935[41]. Un Panneau « Histoire de Paris » en rappelle l'histoire.

Mortalité dans les prisons parisiennes au XIXe siècle

De 1815 à 1818, la mortalité moyenne annuelle était de

- un décès pour 40,88 détenus à la Grande-Force ;

- un pour 38,03 aux Madelonnettes ;

- un pour 26,63 à la Petite-Force[32].

Références littéraires et artistiques

La Force dans la « légende noire » de la révolution

.jpg.webp)

.jpg.webp)

Circulant de bouche à oreille, relayés par la rumeur, les journaux étrangers et les correspondances d'époque, les récits des massacres de septembre alimentèrent la légende noire de la révolution. Dès le , le London Times publiait un rapport horrifié sur les massacres qui faisait la part belle aux événements de la Force :

« Lorsque la populace arriva à la Prison de la Force, où étaient enfermés la majorité des personnes de l'entourage de la famille royale, la princesse de Lamballe se mit à genoux et implora que l'on suspende son sort de vingt-quatre heures. On accéda d'abord à cette demande avant qu'une nouvelle multitude plus féroce que la première força l'entrée de sa chambre pour la décapiter. Les circonstances de sa mort furent telles qu'elles ne peuvent que faire frémir tout être humain et que la décence nous interdit de les rapporter ici. Avant sa mort, la foule l'accabla de toutes les injures. Ses cuisses furent tailladées, ses entrailles et son cœur arrachés et son corps mutilé promené pendant deux jours à travers les rues[42]. »

Le , le caricaturiste anglais James Gillray publiait à Londres un dessin intitulé « Un petit souper à la parisienne - or A Family of Sans-Culottes refreshing, after the fatigues of the day, 1792 » qui montrait l'intérieur d'un logement misérable où des hommes, des femmes et des enfants, vêtus seulement d'une chemise (interprétation littérale de « sans-culotte »), faisaient un abominable repas composé des membres et des organes dépecés de leurs victimes. Le mot « cannibale » revient d'ailleurs souvent sous la plume des contemporains[43]. La Force devint une des prisons emblématiques de ces journées sanglantes : dans son Histoire générale et impartiale des erreurs, des fautes et des crimes commis pendant la Révolution française (1797), Louis-Marie Prudhomme (1752-1830) eut l'art de mettre en exergue le détail le plus apte à choquer ses lecteurs : « C'est dans cette maison que les assassins ont mis le plus de cruauté. Un nègre y massacra trois jours sans relâche[44]. » La mort de la princesse de Lamballe, dont la tête fut promenée dans Paris au bout d'une pique, fut érigée en exemplum de la fureur bestiale des égorgeurs : « On exerça sur son corps toutes sortes d'horreurs : notre plume se refuse à les consigner ici. Nous dirons seulement qu'un des assassins, à la vue de son corps nu, se disposait à en jouir[44]. » Les acteurs de l'époque qui cherchaient à s'exonérer forcèrent le trait pour noircir ceux qu'ils dénonçaient comme les vrais responsables. Pétion, par exemple, imputa la responsabilité du carnage aux tribunaux expéditifs et aux égorgeurs qui leur servaient de bourreaux. Il se rendit à l'hôtel de la Force : « j'entre … Non, jamais ce spectacle ne s'effacera de mon cœur ! » Suit une description du tribunal qui appelait les détenus inscrits sur les registres d'écrous, tandis qu’« une douzaine de bourreaux, les bras nus couverts de sang, les uns avec des massues, les autres avec des sabres et des coutelas qui en dégouttaient » exécutaient les prisonniers dès que la sentence était prononcée[17]. Les témoignages de ces journées de septembre sont repris par les historiens successifs, Carlyle[45], Michelet[46], mais aussi par des romanciers. Lorsque Charles Dickens écrit A Tale of Two Cities en 1859, qui met en scène les massacres de septembre, c'est tout naturellement à la prison de la Force qu'il consigne d'abord son malheureux héros, Charles Darnay[47]. La Force s'avère être a gloomy prison, dark and filthy, and with a horrible smell (une prison sinistre, sombre et crasseuse, avec une odeur épouvantable)[47]. En fait Dickens recompose, à partir des éléments que lui fournit Thomas Carlyle, une prison imaginaire avec des détails qui évoquent les victimes de la terreur à la prison Saint Lazare en 1793-1794. Il regroupe par exemple tous les détenus aristocratiques, hommes et femmes, dans une même salle[47], ce qui est impossible étant donné le système de partitions qui faisait de la Force une « prison modèle ». Sa description du tribunal populaire devant lequel son héros paraît à la Conciergerie et l'illustration qui l'accompagne sont en fait inspirés du témoignage de Jourgniac de Saint-Méard sur son passage devant le tribunal de la Force, cité in extenso par Carlyle[45] que Dickens cite comme sa source principale.

En 1908, le peintre académique Léon-Maxime Faivre (1856-1914) présentait au salon des artistes une Mort de la princesse de Lamballe qui illustre la façon dont les événements de la Force étaient devenus métonymie des massacres de septembre.

La Force chez les romanciers du XIXe siècle

- Entre 1842 et 1844, paraissent les Mystères de Paris, d’Eugène Sue. Une partie du roman est consacrée à exposer la situation dans les prisons que Sue avait visitées en personne. La Force, la Lorceffe dans l'argot des mauvais garçons, est mentionnée dès le second chapitre, apparaissant comme la maison d'arrêt « par excellence. » Les lieux eux-mêmes sont décrits par Sue comme une « vaste maison de détention, construite dans toutes les conditions de bien-être et de salubrité que réclame l'humanité ». À l’époque, on réclamait sa destruction pour insalubrité et vétusté. Pour l'auteur, qui rappelle à plusieurs reprises que la situation des ouvriers honnêtes est souvent plus misérable que celle des détenus, l'horreur de la prison naît des criminels que la société a fabriqué avant de les enfermer là : « il faudrait posséder l'énergique et sombre pinceau de Salvator ou de Goya pour esquisser ces divers spécimens de laideur physique et morale ». Il consacre le chapitre XXXIV, « La Fosse aux lions », à décrire la vie des prisonniers dans ce quartier de détention pour criminels dangereux et la façon dont ils s'organisent en société. Le passage met en scène un débat entre les détenus qui reflète le débat d'actualité lancé par les réformateurs ; ces derniers recommandaient que les prisonniers soient isolés en cellule, ce que les personnages d'Eugène Sue considèrent comme un sort plus effrayant que l’exécution capitale.

- 1845 : La prison de la Force est mentionnée par Alexandre Dumas au chapitre 107 de son roman "Le Comte de Monte-Cristo" : "L'un des quartiers de La Force, celui qui renferme les détenus les plus compromis et les plus dangereux, s'appelle la cour Saint-Bernard".

- 1847 : La prison de la Force a été remplacée depuis deux ans par la prison Mazas, près de la gare de Lyon, mais la mémoire de la Force est toujours vive dans l'esprit des Parisiens. Le héros de Splendeurs et misères des courtisanes, Lucien de Rubempré, est enfermé à la Force : « À minuit, Lucien entrait à la Force, prison située rue Payenne et rue des Ballets, où il fut mis au secret ; l'abbé Carlos Herrera s'y trouvait depuis son arrestation[48] ».

- 1862 : la Force est entrée dans la légende ; dans le tome IV de son roman historique, les Misérables, Hugo raconte l'évasion du père Thénardier de la Force, prétexte à une description de la prison :

« Le Bâtiment-Neuf, qui était tout ce qu'on pouvait voir au monde de plus lézardé et de plus décrépit, était le point faible de la prison. Les murs en étaient à ce point rongés par le salpêtre qu'on avait été obligé de revêtir d'un parement de bois les voûtes des dortoirs, parce qu'il s'en détachait des pierres qui tombaient sur les prisonniers dans leurs lits. Malgré cette vétusté, on faisait la faute d'enfermer dans le Bâtiment-Neuf les accusés les plus inquiétants, d'y mettre «les fortes causes», comme on dit en langage de prison.

Le Bâtiment-Neuf contenait quatre dortoirs superposés et un comble qu'on appelait le Bel-Air. Un large tuyau de cheminée, probablement de quelque ancienne cuisine des ducs de La Force, partait du rez-de-chaussée, traversait les quatre étages, coupait en deux tous les dortoirs où il figurait une façon de pilier aplati, et allait trouer le toit[49]. »

Détenus célèbres

- Jean Sylvain Bailly

- Pierre-Jean de Béranger

- Auguste Blanqui

- Edme-Samuel Castaing

- Louis-Augustin-François Cauchois-Lemaire

- Louise-Elisabeth de Croÿ d'Havré, Marquise de Tourzel, gouvernante des enfants royaux

- Armand de Chateaubriand

- Pauline de Tourzel, fille de la gouvernante des enfants royaux

- Pierre Choderlos de Laclos

- Victor Fanneau de La Horie

- Évariste Galois y fait un séjour disciplinaire du 22 au ;

- Martin Garat

- Pierre François Lacenaire

- Madame de Lamballe

- Marie-Angélique de Fitte de Soucy, baronne de Mackau

- Marie-Elisabeth Thibault, première femme de chambre de la reine Marie-Antoinette

- Marie Jorel de Saint-Brice, femme de chambre du dauphin à la prison du temple

- Angélique-Euphrasie Pignon, épouse de Jean-Baptiste Tourteau de Septeuil, valet de chambre de Louis XVI

- Claude Nicolas Ledoux

- Claude Lorimier de Chamilly, premier valet de chambre de Louis XVI

- Simon-Nicolas-Henri Linguet

- Aimé Picquet du Boisguy

- Louis Auguste Papavoine[50] - [51]

- Les Quatre sergents de La Rochelle

- Pierre Victurnien Vergniaud et 12 autres députés Girondins

Notes et références

- Félix Lazare, Dictionnaire historique des rues et monuments de Paris : 1855 Avec les plans des 48 quartiers, Maisonneuve & Larose, (réimpr. 2003), 796 pages (ISBN 2-86877-184-X), article Rue Mahler : prison de la Force, p. 509.

- Danielle Chadych, Le Marais : évolution d'un paysage urbain, Paris, Parigramme, , 637 p. (ISBN 978-2-84096-683-8), p. 141 et 143

- Charles-Aimé Dauban, François Jourgniac de Saint-Méard, Les Prisons de Paris sous la Révolution : d'après les relations des contemporains, Plon, , 1-6 p..

- Lettre patente, avril 1785, citée par Lazare.

- Jules-Édouard Alboize de Pujol, Les prisons de l'Europe : Bicêtre, la Conciergerie, la Force, la Salpêtrière, le For-l'Évêque, Saint-Lazare, le Châtelet, la Tournelle, l'Abbaye, Sainte-Pélagie, Pierre en Cize, Poissy, Ham, Fenestrelles, le château d'If, Château Trompette, le Mont Saint-Michel, Clairvaux, les îles Sainte ..., Administration de librairie, , p. 5-7.

- Littré, Dictionnaire de la langue française (1872-77) : « Dans les prisons, chambre à part et autres commodités qu'un prisonnier obtient moyennant la pistole, c'est-à-dire en payant. »

- Pujol, p. 9.

- orthographe originale, John Howard, Jean Lagrange, Louise-Félicité Guinement de Kéralio Robert, Etat des prisons, des hôpitaux et des maisons de force, Lagrange, .

- Pujol, p. 31.

- Pujol, p. 32.

- François Doublet-éditeur=Méquignon l'ainé, Mémoire sur la nécessité d'établir une réforme dans les prisons et sur les moyens de l'opérer : Suivi de la conclusion d'un rapport sur l'état actuel des prisons de Paris, lue à la séance publique de la Société royale de médecine, le 29 août 1791, .

- Joseph Weber, Saint-Albin Berville, François Barrière, Trophime-Gérard Lally-Tolendal, Mémoires de Weber : concernant Marie-Antoinette, archiduchesse d'Autriche et reine de France et de Navarre, Badouin frères, , p. 2.

- Pujol, p. 37.

- Roland (Marie-Jeanne), Saint-Albin Berville, Franois Barrière, Mémoires de Madame Roland : avec une notice sur sa vie, des notes et des éclaircissemens historiques, Baudouin Frères, , pp. 337 « Séance du 2 septembre 1792, à six heures du soir ».

- Frédéric Bluche, Septembre 1792. Logiques d'un massacre, Paris, Robert Laffont, , 268 p. (ISBN 2-221-04523-8), p. 61.

- Voir par exemple Pauline de Tourzel de Galard de Bearn, Souvenirs de quarante ans : 1789-1830 : récit d'une dame de Madame la Dauphine, J. Lecoffre, .

- Cité par Thiers dans Adolphe Thiers et Jules Michelet, Histoire de la Révolution française, A. Jamar, , « Notes et pièces justificatives » p. 571.

- Bluche, Logiques d’un massacre, p. 72.

- Bluche, Logiques d’un massacre, p. 192.

- Henri Alexandre Wallon, La Terreur. Études critiques sur l'histoire de la Révolution française, BiblioBazaar, LLC, (ISBN 978-0-554-49190-5 et 0-554-49190-7), p. 6.

- Wallon, p. 7.

- Wallon, p. 21.

- Pujol, p. 101.

- Wallon, p. 50-51.

- Pujol, p. 136.

- Pujol, p. 140.

- Charles Lacretelle, Dix années d'épreuves pendant la révolution, A. Allouard, (p. 345).

- Pujol, p. 147.

- Pujol, p. 155-56.

- Alexandre-Jean-Baptiste Parent-Duchâtelet, François Leuret, De la prostitution dans la ville de Paris, J.-B. Baillière, , p. 188-9.

- Pujol, p. 159.

- L.R. Villermé, « Mémoire sur la mortalité dans les prisons », Annales d’hygiène publique et de médecine légale, 1829, note (1) p. 4-5.

- Pujol, p. 166.

- Pujol, p. 172.

- Louis René Villermé, Des prisons telles qu'elles sont et telles qu'elles devraient être, Paris, Méquignon-Marvis, , p. 18.

- Eugène-François Vidocq, Mémoires de Vidocq, chef de la police de sureté, jusqu'en 1827, aujourd'hui propriétaire et fabricant de papiers à Saint-Mandé, Tenon, .

- Eugène François Vidocq, Les Voleurs : physiologie de leurs mœurs et de leur langage : Ouvrage qui dévoile les ruses de tous les fripons, et destiné à devenir le Vade Mecum de tous les honnêtes gens, Chez l'Auteur, , p. 254.

- Ollivier Chereau, Le jargon ou langage de l'argot réformé. Composé par un pilier de boutanche. Augmenté de nouveau dans le dictionnaire, Lecrêne-Labbey, .

- Marcel Schwob et Georges Guieysse, Étude sur l'argot français, Éditions du Boucher, , 38 p. (ISBN 978-2-84824-052-7 et 2-84824-052-0, lire en ligne), p.

- « Lorcefé des ponisses ».

- « Notice n°PA00086475 », sur la plateforme ouverte du patrimoine, base Mérimée, ministère français de la Culture

- When the mob went to the prison de la Force, where the Royal attendants were chiefly confined, the Princess DE LAMBALLE went down on her knees to implore a suspension of her fate for 24 hours. This was at first granted, until a second mob more ferocious than the first, forced her apartments, and decapitated her. The circumstances which attended her death were such as makes humanity shudder, and which decency forbids us to repeat:—Previous to her death, the mob offered her every insult. Her thighs were cut across, and her bowels and heart torn from her, and for two days her mangled body was dragged through the streets. Voir Éditorial, « France », London Times, (lire en ligne).

- Une des gravures qui illustrent l'ouvrage de Prudhomme s'intitule « les Cannibales ne sont pas susceptibles de remords » (ex libris Volume II).

- Prudhomme, p. 111.

- Thomas Carlyle, The French Revolution: a History, C. Scribner's sons, , p. 35.

- Jules Michelet, Histoire de la révolution française, vol. 4, Chamerot, , chapitre 6.

- A Tale of Two Cities, volume III, chapitre I.

- Honoré de Balzac, Paris, 1847, Bibliothèque de la pléiade, t.VI, 1977, p. 817 (ISBN 2070108503).

- Les Misérables, t. IV, chap. III.

- né en 1783, guillotiné en 1825, pour avoir tué 2 enfants à coups de couteau dans le bois de Vincennes.

- Gravure et renseignements sur Louis Auguste Papavoine.

Voir aussi

Bibliographie

- John Howard, Jean Lagrange, Louise-Félicité Guinement de Kéralio Robert, État des prisons, des hôpitaux et des maisons de force, Lagrange,

- Louis René Villermé, Des prisons telles qu'elles sont et telles qu'elles devraient être, Paris, Méquignon-Marvis,

- Jules-Édouard Alboize de Pujol, Les prisons de l'Europe : Bicêtre, la Conciergerie, la Force, la Salpêtrière, le For-l'Évêque, Saint-Lazare, le Châtelet, la Tournelle, l'Abbaye, Sainte-Pélagie, Pierre en Cize, Poissy, Ham, Fenestrelles, le château d'If, Château Trompette, le Mont Saint-Michel, Clairvaux, les îles Sainte ..., Administration de librairie,

- Félix Lazare, Dictionnaire historique des rues et monuments de Paris : 1855 Avec les plans des 48 quartiers, Maisonneuve & Larose, (réimpr. 2003), 796 pages (ISBN 2-86877-184-X)

- Pauline de Tourzel de Galard de Bearn, Souvenirs de quarante ans, 1789-1830 : récits d'une dame de Madame la Dauphine, J. Lecoffre, . Disponible en ligne

Article connexe

Liens externes

- Ressource relative à l'architecture :