Ibn Battûta

Ibn Baṭṭūṭa (en arabe : ابن بطّوطة ; en berbère : ⵎⵉⵙ ⵏ ⵡⵓⴱⵟⵟⵓⵟ), de son nom complet ʾAbu ʿAbd Allah Muḥammad Ibn ʿAbd Allah al-Lawātī aṭ-Ṭanjī Ibn Baṭṭūṭa (أبو عبد الله محمد بن عبد الله اللواتي الطنجي بن بطوطة) né le à Tanger et mort en 1368 (ou peut-être 1377) à Marrakech, est un explorateur et voyageur marocain d'origine berbère[1] qui a parcouru plus de 120 000 km entre 1325 et 1349[2], de l'ancien territoire du Khanat bulgare de la Volga au nord, jusqu'à Tombouctou au sud, et de Tanger à l’ouest jusqu'à Quanzhou en Extrême-Orient.

| Ibn Battûta | |

Ibn Battûta en Égypte, lithographie du XIXe siècle de Léon Benett. | |

| Nom de naissance | أبو عبد الله محمد بن عبد الله اللواتي الطنجي بن بطوطة ʾAbu ʿAbd Allah Muḥammad Ibn ʿAbd Allah al-Lawātī aṭ-Ṭanjī Ibn Baṭṭūṭa |

|---|---|

| Naissance | Tanger (Maroc) |

| Décès | Marrakech (Maroc) |

| Famille | Al-Lawati |

| Première expédition | 1325 |

| Dernière expédition | 1355 |

| Autres activités | Géographe |

Les mémoires d'Ibn Battûta sont compilés par le lettré Ibn Juzayy al-Kalbi en un livre intitulé تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار, Tuḥfat an-Nuẓẓār fī Gharāʾib al-Amṣār wa ʿAjāʾib al-Asfār (« Cadeau précieux pour ceux qui considèrent les choses étranges des grandes villes et les merveilles des voyages »[Note 1]), communément appelé « Voyages » (الرحلة, Rihla). Toutefois, il faut rester prudent sur la fiabilité de quelques parties de ces écrits, certains historiens doutant qu'Ibn Battuta ait réellement effectué la totalité des pèlerinages et voyages relatés[3].

Biographie

Ibn Battûta est né le dans la ville de Tanger au sein d'une famille de lettrés musulmans de la tribu berbère des Luwata.

Dans sa jeunesse, Ibn Battuta étudie le fiqh de l'école malikite, puis, à l'âge de 21 ans, il décide d'accomplir le pèlerinage à La Mecque. C'est le 14 juin 1325 qu'il commence son voyage[4] - [2], dont il ne reviendra que le 8 novembre 1349, après un périple de quelque 120 000 kilomètres[2]. Mais c'est pour se remettre aussitôt en route : Andalousie, le Maroc et finalement le royaume du Mali. Au cours de son voyage, il accomplit six pèlerinages à la Mecque[Note 2].

L'année qui suit son retour définitif, il reçoit du souverain mérénide Abu 'Inan l'ordre de dicter ses souvenirs à son secrétaire, Ibn Juzzay. Le travail de recension s'étend entre le 9 décembre 1355 et le mois de février.

On sait peu de choses sur sa vie après son retour. Il ne quitta plus Fès[5] et mourut en 1368 ou 1377.

Les voyages

À l'origine simple pèlerin, musulman coutumier, Ibn Battûta voit ses déplacements grandement facilité par le fait qu'il se déplace en terres d'islam et, très souvent, de langue arabe. Il profite également du développement du commerce puisqu'il se joint souvent à des caravanes, ou embarque sur des vaisseaux marchands musulmans. Il rencontre de nombreuses personnalités et devient souvent leur conseiller lors de ses longs périples.

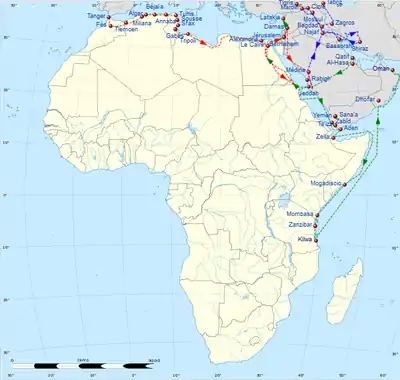

On peut distinguer quatre périodes dans ces voyages :

- 1325-1327 : premier pèlerinage (hajj) à La Mecque par le Maghreb, exploration de la vallée du Nil, de la Syrie, de l'Irak et des villes d'Iran ;

- 1328-1330 : pèlerinage à La Mecque en passant par les côtes du sud de la péninsule arabique jusqu'à Kilwa Kisiwani et sur les côtes africaines de culture swahilie ;

- 1330-1346 : quatrième pèlerinage à La Mecque, exploration de l'Anatolie, la mer Noire, l'Asie centrale, l'Inde, Ceylan, Sumatra, la Malaisie et la Chine jusqu'à Pékin ;

- 1349-1354 : traversée du Sahara jusqu'au Mali.

Traversée de la Libye

Le , Ibn Battûta part de Tanger pour son pèlerinage à La Mecque. Il traverse rapidement le Maghreb central (actuel Algérie) . Il arrive à Tunis sous le règne du sultan hafside Abû Yahyâ Abû Bakr al-Mutawakkil au moment de la fête de la fin du ramadan. Il se joint à une caravane partant pour l'Arabie. De passage à Tripoli, il se marie une première fois et repart avec son épouse. En cours de chemin, un différend avec son beau-père le fait divorcer. Il se remarie avec une autre femme de la caravane, fille d'un lettré originaire de Fès.

Remontée de la vallée du Nil

En , il arrive à Alexandrie. Ibn Battûta donne une description détaillée du phare d'Alexandrie et signale qu'à son retour en 1349 il ne trouva sur ces lieux qu'un tas de ruines.

Ibn Battûta passe au Caire. Il explique alors le système fiscal local basé sur la hauteur de la crue annuelle du Nil, cette crue étant le signe de récoltes plus ou moins abondantes. Il passa près des pyramides de Gizeh. À l'époque elles étaient encore couvertes d'un parement de calcaire qui les rendait luisantes au soleil. Ibn Battûta raconte qu'un souverain voulut pénétrer dans une pyramide en attaquant le parement calcaire avec du vinaigre chaud jusqu'à ouvrir une brèche.

Toutefois, entre autres erreurs certaines d'ibn Battuta en la matière, figure notamment sa description des pyramides sous une forme de cône. Il se peut qu'il se soit référé à des récits antérieurs, ou qu'il les aient confondues avec le Medracen de l'ex-Numidie ou avec le Mausolée royal de Maurétanie césarienne, les deux — désormais fameuses — pyramides coniques antiques du Maghreb central qu'il a pu voir sur son parcours entre le Maroc et l'Égypte.

Partant du Caire, il remonte le Nil. Au passage, on apprend qu'un homme s'est enrichi en se servant des pierres des temples antiques pour construire une école coranique. Arrivé au bord de la mer Rouge, à Aydhab, le conflit entre les Égyptiens du sultanat du Caire et les Bejas, l'empêche de traverser et il doit faire demi-tour vers Le Caire. Dans ce chemin de retour depuis Assouan jusqu'au Caire, il semble s'attarder un peu plus à chaque étape.

Traversée de la Syrie et de la Palestine

Pour cette partie du récit, Ibn Battûta semble faire une synthèse de plusieurs séjours dans la région. D'Égypte, il monte vers Gaza et de là vers Hébron, puis Jérusalem. La crainte de voir les croisés revenir prendre Jérusalem et s'y installer, avait fait prendre la décision paradoxale de raser toutes les fortifications. Ibn Battûta s'émerveille devant le dôme du Rocher.

Ibn Battûta remonte ensuite le long de la côte méditerranéenne en passant par Tyr, Sayda, Beyrouth, et fait un crochet par Damas puis revient à Tripoli sur la côte. Il fait un nouveau crochet par le Krak des Chevaliers et Homs (Emèse) et descend le cours de l'Oronte vers Hama, « ville charmante et exquise entourée de vergers où tournent des roues hydrauliques ». Se dirigeant toujours vers le nord il atteint Alep. Il s'attarde sur la description de la citadelle, citant un poète : « l'âpre citadelle se dresse contre ceux qui veulent la prendre avec sa haute vigie et ses flancs abrupts ». De là, il retourne encore une fois vers la côte à Antioche. Il redescend vers le sud jusqu'à Lattaquié, passe au pied de la forteresse du Marquuab qu'il dit semblable au Krak des Chevaliers, puis vers Baalbek et revient à Damas pour s'y attarder car « si le paradis est sur la terre, c'est à Damas et nulle part ailleurs ».

Dans la grande Mosquée des Omeyyades de Damas, il dit voir le tombeau de Zacharie, le père de Jean-Baptiste, alors que Ibn Jubair (1145-1217) un siècle avant lui parlait du « mausolée de la tête de Jean, fils de Zacharie », comme le veut la tradition actuelle.

Il reçoit à Damas la licence d'enseigner en 1326 et part vers La Mecque avec une caravane.

Vers La Mecque

La caravane fait halte à Bosra pour quelques jours. Plus loin, il passe près « de la demeure des Thamûd creusée dans des montagnes de grès rouge avec des seuils sculptés et qu'on croirait construite récemment. Les ossements cariés sont à l'intérieur des demeures. » Il s'agit certainement du site de Al-Hijr (Hijra ou Hegra, aujourd'hui plus connu sous le nom de Mada'in Saleh) en Arabie saoudite où la plupart des abris creusés dans la falaise n'étaient pas des maisons mais des tombeaux, mais l'interprétation d'Ibn Battûta va dans le sens du Coran :

- Quant aux habitants de Hijr qui avaient traité les prophètes de menteurs

- Et qui s'étaient détournés de Nos signes, quand Nous les leurs avions fait parvenir,

- se contentant de creuser leurs demeures dans le roc des montagnes en toute sécurité,

- eux aussi furent saisis par le cri terrifiant au lever du jour,

- et tout ce qu'ils possédaient ne leur a en rien servi[6].

Arrivé à Médine, Ibn Battûta va se recueillir sur la tombe de Mahomet. Il raconte les diverses étapes de l'agrandissement de la mosquée et des querelles que cela amena entre les divers clans de la famille. Après avoir fait le tour des sites que Muhammad avait fréquentés, il repart pour La Mecque. Ibn Battûta fait une assez longue et précise description des lieux et des rites du pèlerinage. Dix jours après la fin du pèlerinage, il part avec une caravane en direction de l'Irak ().

Il y décrit également la célébration du Mawlid en disant : « Le Qâdî (juge) de La Mecque est le savant, l’adorateur vertueux [de Allâh] Najmou d-Dîn Mouhammad fils de l’Imâm, du savant Mouhyi d-Dîn At-Tabari. C’est un homme honorable qui fait preuve de beaucoup de charité et de réconfort envers les visiteurs du Haram (enceinte sacrée) ; il a un excellent comportement et pratique beaucoup de tours rituelles (tawâf) en allant régulièrement voir la Ka’bah honorée. Il distribue beaucoup de repas dans les grandes occasions, particulièrement lors de la Commémoration du Mawlid du Messager de Allâh (صلى الله عليه وسلم). En cette occasion, il offre des repas aux Chérifiens (descendants du Prophète) de La Mecque, aux notables comme aux pauvres, à ceux qui travaillent au sein de La Mosquée Sacrée et à l’ensemble des visiteurs séjournant dans l’enceinte sacrée. »[7]

L'Irak

Au sein de la caravane qui ramène les pèlerins, Ibn Battûta traverse le plateau de Nejd jusqu'à Nadjaf après un voyage d'une quarantaine de jours, où il visite notamment le tombeau de `Ali, quatrième calife de l'islam. Il fait le récit de miracles ayant lieu sur ce tombeau mais il précise ne pas y avoir assisté lui-même. Alors que la caravane repart vers Bagdad, Ibn Battûta décide de se rendre à Wasit puis descendre le cours du Tigre et d'aller à al-Basra (Bassorah). Là, en assistant à la prière, il s'étonne de voir l'imam commettre des fautes de langage.

La Perse

Arrivé en Perse, il se rend à Ispahan en longeant les monts Zagros, puis à Chiraz, une des rares villes épargnées par l'invasion mongole, où il se recueille sur la tombe de Rûzbehân et sur celle de Saadi.

Ibn Battuta, retourne en Irak où il visite Bagdad, en grande partie en ruine après le passage de l'armée de Houlagou Khan. Puis il remonte vers le nord jusqu'à Tabriz, une des premières villes à avoir ouvert ses portes aux Mongols, évitant le pillage de la ville, et étant devenue une des villes les plus prospères de la région.

Après être revenu à Bagdad, il remonte le Tigre, visite Mossoul, Cizre et enfin Mardin, située dans l'actuelle Turquie. Arrivé à ce stade il fait demi-tour et revient à la Mecque pour son deuxième hadj.

L'Afrique orientale, le Yémen et Oman

Ibn Battuta séjourne ensuite quelque temps à La Mecque. Il raconte dans la Rihla être resté dans la ville pendant trois ans : de jusqu'à l'.

En quittant la Mecque, après le hadj en 1330, il se dirigea vers le port de Djeddah sur la côte de la mer Rouge et de là, prit plusieurs bateaux sur la côte. Arrivant au Yémen, il visita Zabid, puis la ville des hautes terres de Ta'izz où il rencontra le Malik rassoulide Mujahid Nur al-Din Ali. Ibn Battûta mentionne également la ville de Sanaa, même s'il est peu probable qu'il y soit réellement allé. Il est plus probable qu'il soit allé directement à partir de Ta'izz au port d'Aden, en y arrivant à peu près au début de l'année 1331.

À Aden, il s'embarque sur un navire, passe devant Zeilah et fut impressionné par cette ville dont il écrivit qu'elle était « « la plus sale au monde, la plus laide et la plus puante. L'odeur nauséabonde qui s'en dégage vient du grand nombre de poissons qu'on y consomme et du sang des chameaux qu'on égorge dans les rues[8]. » Ne restant pas plus d'une semaine dans chaque port visité, il s'est rendu, entre autres à Mogadiscio, Mombasa, Zanzibar et Kilwa. Au moment de la mousson, il retourne par bateau vers l'Arabie, visite Oman et traverse le détroit d'Ormuz avant de retourner vers la Mecque pour le hadj de 1332.

L'Anatolie

En 1333, il visite Ayasoluk (Éphèse), alors capitale de l'émir Hızir d'Aydın. Il est particulièrement impressionné par la mosquée principale de la ville, l'ancienne église chrétienne de Saint-Jean, qu'il considère comme une des plus belles du monde.

Asie centrale

Ibn Battûta traverse la Crimée et visite l’empire de la Horde d'or d'Özbeg. Son récit est une source précieuse concernant un peuple et un État qui ne se sont pas donnés la peine d’écrire leur propre histoire. La condition féminine dans les tribus turques l'étonne : « Je fus témoin, dans cette contrée, d’une chose remarquable, c’est-à-dire de la considération dont les femmes jouissent chez les Turcs ; elles y tiennent, en effet, un rang plus élevé que celui des hommes[9]. » Ce sont les hommes qui donnent des marques de respect aux femmes : « Lorsqu’elle [l'épouse de l'émir] fut arrivée près de l’émir, il se leva devant elle, lui donna le salut et la fit asseoir à son côté. » Il note que « les femmes des Turcs ne sont pas voilées ». Elles se consacrent même aux activités économiques, loin d'être confinées aux harems : « [une femme] apportera au marché des brebis et du lait, qu’elle vendra aux gens pour des parfums[9]. »

« J’avais entendu parler de la ville de Bolghâr. Je voulus m’y rendre, afin de vérifier par mes yeux ce qu’on en racontait, savoir l’extrême brièveté de la nuit dans cette ville, et la brièveté du jour dans la saison opposée[9]. » Bolghâr, autrefois capitale des Bulgares de la Volga, détruite par les Mongols, se trouve à cent quinze kilomètres au sud de Kazan, à sept kilomètres de la rive gauche de la Volga. Pour un musulman, le respect des cinq prières quotidiennes est un devoir sacré mais quid de cette contrée du bout du monde où le temps se dérègle ? « Lorsque nous eûmes fait la prière du coucher de soleil, nous rompîmes le jeûne [du ramadan] ; on appela les fidèles à la prière du soir, tandis que nous faisions notre repas. Nous célébrâmes cette prière, ainsi que les prières terâwih, al-chafah, al-witr, et le crépuscule du matin parut aussitôt après. »

Autre problème, plus tard dans l'année, alors que l'hiver est survenu, sur la steppe glacée comment faire ses ablutions rituelles quand tout gèle ? « Je faisais mes ablutions avec de l’eau chaude, tout près du feu, mais il ne coulait pas une goutte d’eau qui ne gelât pas à l’instant. Lorsque je me lavais la figure, l’eau, en touchant ma barbe, se changeait en glace, et si je secouais ma barbe, il en tombait une espèce de neige. L’eau qui dégouttait de mon nez se gelait sur mes moustaches[9]. »

Il traverse ensuite l'Asie centrale pour rejoindre l'Inde. Parti de Saraï, capitale de la Horde d'Or, il passe successivement par Saraïtchik au nord de l'embouchure de l'Oural, traverse le Khwarezm, atteint Gurgandj, l’actuelle Kounia-Ourguentch, située sur le delta de l’Amou-Daria, fleuve qu'il remonte vers Boukhara, « le maudit Tenkîz, le Tatar, l’aïeul des rois de l’Irâk, l’a dévastée. Actuellement ses mosquées, ses collèges et ses marchés sont ruinés, à l’exception d’un petit nombre. Ses habitants sont méprisés. » Après une longue digression sur les luttes intestines des dynasties mongoles dans la région, Ibn Battûta poursuit : « Lorsque j’eus fait mes adieux au sultan Thermachîrîn, je me dirigeai vers la ville de Samarkand, une des plus grandes, des plus belles et des plus magnifiques cités du monde. Elle est bâtie sur le bord d’une rivière nommée rivière des Foulons, et couverte de machines hydrauliques, qui arrosent des jardins[9]. » La ville est l'ombre de sa splendeur passée : « Il y avait aussi sur le bord du fleuve des palais considérables et des monuments qui annonçaient l’élévation de l’esprit des habitants de Samarkand. La plupart sont ruinés, et une grande partie de la ville a été aussi dévastée. Elle n’a ni muraille ni portes[9]. » Il poursuit vers Termez qui a subi le même sort que Samarcande de la part des armées de Gengis Khan.

« Nous passâmes ensuite le fleuve Djeïhoûn, pour entrer dans le Khorassan, et, à compter de notre départ de Termez et du passage du fleuve, nous marchâmes un jour et demi, dans un désert et des sables où il n’y a aucune habitation, jusqu’à la ville de Balkh[9]. » Il poursuit ensuite vers Hérat, « la plus grande des cités encore florissantes dans le Khorassan ». qu'il quitte pour Sarakhs via Torbat-e Djam puis Tus, patrie du célèbre imam Al-Ghazâlî d’où il poursuit, pieux musulman, vers le tombeau d’Ali ar-Rida à Mechhed. À Nishapur, Battuta est sous le charme de cette ville « appelée le Petit Damas, à cause de la quantité de ses fruits, de ses jardins et de ses eaux, ainsi qu’à cause de sa beauté. Quatre canaux la traversent, et ses marchés sont beaux et vastes. Sa mosquée, admirable, est située au milieu du marché, et touche à quatre collèges, arrosés par une eau abondante et habités par beaucoup d’étudiants qui apprennent la jurisprudence et la manière de lire le Coran. »

De là, il rejoint Pervan puis Ghaznah, capitale du sultan belliqueux Mahmoud, fils de Subuktigîn. Il traverse ensuite le désert du Cholistan, « qui s’étend l’espace de quinze journées de marche (…), par la grâce de Dieu, notre caravane arriva saine et sauve à Pendjab, c’est-à-dire au fleuve du Sindh (…), à la fin de Dhou al-hijja, et nous vîmes briller cette même nuit la nouvelle lune de mouharram de l’année 734 », soit le .

L'épopée indienne du long voyage d'Ibn Battûta peut commencer.

L'Inde

La description de l’Inde constitue la partie centrale des Voyages d’Ibn Battûta, aussi bien par son volume — elle couvre presque le tiers de l’ensemble de l’ouvrage — que par les informations. Dans la partie centrale de son récit indien, notre voyageur se transforme en historien et chroniqueur de sultanat de Delhi durant la domination de Mouhammed ibn Tughlûq.

Les Maldives, Ceylan et le Bengale

Le sultan de Delhi, Fîrûz Shâh Tughlûq envoie une ambassade à l'empereur de Chine Togoontomor, ambassade à laquelle se joint Ibn Battuta. Mais à cause des aléas de la mer ce fut un désastre, la plupart des présents offerts par Tughluk (cent chevaux arabes, toiles, or, esclaves…) ainsi que les ambassadeurs disparurent sous l'eau. Ibn Battuta est l'un des rares survivants, il craint la colère du sultan de Delhi et décide donc de partir aux Maldives. Dans ces îles il devient cadi (juge), puis il se marie avec plusieurs filles de vizirs. Cela va faire croire au vizir Abd Allah qu'il recherche des alliances politiques pour prendre le pouvoir. Il est donc « invité » à quitter les îles. Il laisse derrière lui plusieurs femmes et un garçon.

Sa destination suivante est Ceylan (l'actuel Sri Lanka). Il veut visiter la deuxième montagne de cette île, le pic d'Adam (2 243 m). Ce pic possède une trace sculptée sur un rocher : pour les chrétiens c'est le pied de saint Thomas, pour les musulmans celui d'Adam. Ainsi, ce voyage fut pour Battuta une sorte de pèlerinage.

De retour sur le sous-continent indien, il est dépouillé par des pirates hindous de tous les cadeaux que lui avait offert le sultan idolâtre de Ceylan, Airy Chacarouaty (perles, pierres précieuses, esclaves…). Arrivé au Bengale, il se retrouve pris dans une révolte dirigée par les sultans de cette région contre le sultanat de Delhi. Battuta décide de s'en aller au plus vite pour ne pas éveiller des soupçons auprès de la cour de Delhi. Il se dirige donc vers la Chine pour tenter d'expliquer à son empereur le tragique incident de l'ambassade[10].

Sumatra et la Chine

En 1346, Ibn Battûta aborde Samudra, capitale du sultanat de Pasai dans le nord de l'île indonésienne de Sumatra.

La même année, Ibn Battûta fait voile vers la Chine[Note 3] de la dynastie Yuan.

Lors du voyage, il aurait débarqué et séjourné durant quelques jours au légendaire royaume de Caïloûcary, qui se situerait aux Philippines ou dans l'ancien royaume de Champā et qui avait la particularité d'être dirigé par des femmes[11], dont Urduja.

Arrivé en Chine, Ibn Battûta s'étonne, comme Marco Polo avant lui, de l'avancée de la civilisation chinoise. La houille est une nouveauté : « Tous les habitants de la Chine et du Khitha emploient comme charbon une terre ayant la consistance ainsi que la couleur de l’argile de notre pays. On la transporte au moyen des éléphants, on la coupe en morceaux de la grosseur ordinaire de ceux du charbon chez nous, et l’on y met le feu. Cette terre brûle à la manière du charbon, et donne même une plus forte chaleur[10]. » Les billets de banque provoquent sa surprise : « Ils [les Chinois] vendent et ils achètent au moyen de morceaux de papier, dont chacun est aussi large que la paume de la main, et porte la marque ou le sceau du sultan[10] ». La porcelaine de Chine ne lui est pas inconnue : il note qu'elle est meilleur marché que la poterie dans son pays et il décrit son processus de production : « On ne fabrique pas en Chine de porcelaine, si ce n’est dans la ville de Zeïtoûn[12] et de Sîn-calân. Elle est faite au moyen d’une terre tirée des montagnes qui se trouvent dans ces districts[10] ». À Khansâ[13], la laque provoque son envie : « il y a les plats ou assiettes, qu’on appelle dest ; elles sont faites avec des roseaux, dont les fragments sont réunis ensemble d’une manière admirable ; on les enduit d’une couche de couleur ou vernis rouge et brillant. Ces assiettes sont au nombre de dix, l’une placée dans le creux de l’autre ; et telle est leur finesse que celui qui les voit les prend pour une seule assiette. Elles sont pourvues d’un couvercle, qui les renferme toutes. On fait aussi de grands plats, avec les mêmes roseaux. Au nombre de leurs propriétés admirables sont celles-ci : qu’ils peuvent tomber de très haut sans se casser ; que l’on s’en sert pour les mets chauds, sans que leur couleur en soit altérée, et sans qu’elle se perde[10]. »

Les Yuan ont mis en place un État policier (dont Marco Polo avant Ibn Battuta notait la cruauté) : « On m’a assuré que l’empereur avait donné l’ordre aux peintres de faire notre portrait ; ceux-ci se rendirent au château pendant que nous y étions ; qu’ils se mirent à nous considérer et à nous peindre, sans que nous nous en fussions aperçus. C’est, au reste, une habitude établie chez les Chinois de faire le portrait de quiconque passe dans leur pays. La chose va si loin chez eux à ce propos que, s’il arrive qu’un étranger commette quelque action qui le force à fuir de la Chine, ils expédient son portrait dans les différentes provinces, en sorte qu’on fait des recherches, et en quelque lieu que l’on trouve celui qui ressemble à cette image, on le saisit[10]. » Plus surprenant, pour notre voyageur, est l'administration tatillonne et efficace dans son contrôle des échanges avec le monde extérieur : « Ils ordonnent ensuite [après le décompte des personnes] au patron du bâtiment de leur dicter en détail tout ce que la jonque contient en fait de marchandises, qu’elles soient de peu de valeur ou d’un prix considérable. Alors tout le monde débarque, et les gardiens de la douane siègent pour passer l’inspection de ce que l’on a avec soi. S’ils découvrent quelque chose qu’on leur ait caché, la jonque et tout ce qu’elle contient deviennent propriété du fisc[10]. »

Retour au pays

Ibn Battuta quitte la Chine, il reste deux mois à Samudra (-) et repart pour l’Inde qu'il quitte rapidement pour Zafar, au sud de l’Arabie, dans la deuxième quinzaine du mois d’. Il passe en territoire iranien et traverse la province de Lar pour arriver à Chiraz. le voit à Bagdad d'où il repart pour Damas.

La peste noire s'est déclarée. Le chroniqueur raconte : « dans les premiers jours du mois de rabî’ premier de l’année 749 de l’hégire[14], la nouvelle nous parvint à Alep que la peste s’était déclarée à Gaza, et que le nombre des morts, en un seul jour, y avait dépassé le nombre de mille. Or je retournai à Homs, et trouvai que l’épidémie y était ; le jour de mon arrivée il y mourut trois cents personnes environ. Je partis pour Damas (…) le nombre des morts y avait atteint deux mille quatre cents dans un jour. »

Ibn Battûta arrive au Caire au cours du règne (1347-1351) du malik baharite Nasir Hasan et repart aussitôt pour La Mecque afin d’accomplir un dernier pèlerinage. De là, il retourne au Caire au début de l’année 1349 et rentre dans son pays ayant appris, comme il le dit, que « notre maître, le commandeur des croyants, le défenseur de la religion, celui qui met sa confiance dans le Maître des mondes, je veux dire Aboû ’Inân (que le Dieu très haut le protège !), avait, avec le secours divin, réuni les choses dispersées, ou réparé les malheurs de la dynastie mérinide et délivré par sa bénédiction les pays du Maghreb du danger dans lequel ils s’étaient trouvés[10] », louange assez peu exacte et très courtisane : la réunion du Maghreb est l'œuvre du père d'Aboû ’Inân que celui-ci vient de chasser du pouvoir.

L'Andalousie

Après quelque temps passés à Tanger, Ibn Battûta repart en voyage vers al-Andalus — l'Espagne musulmane. Alphonse XI menaçant d'envahir Gibraltar, Ibn Battûta rejoint un groupe de musulmans de Tanger avec l'intention de se battre pour défendre ce port. Par chance pour eux, la peste noire avait tué le roi peu avant leur arrivée (en ) et Ibn Battûta peut alors voyager en sécurité. Il visite le royaume de Valence et termine son périple à Grenade.

Quittant l'Espagne, il décide de visiter son Maroc natal. Il s'arrête à Marrakech, alors presque une ville fantôme, à la suite de l'épidémie de peste et poursuit vers Fès, la capitale du royaume des Mérinides, et par ailleurs siège de la Quaraouiyine, l'un des plus importants centres du savoir de l'époque, pour finir son périple dans sa bonne ville de Tanger.

L'Empire du Mali

Deux ans avant sa première visite au Caire, le mansa de l'Empire du Mali, Kanga Moussa, était passé par la ville en direction de la Mecque pour accomplir son hajj et avait fortement impressionné la population par l'opulence de son apanage. L'Afrique de l'Ouest était riche en or et cette richesse était une découverte pour le monde musulman. Quand bien même il n'y fait pas explicitement référence, Ibn Battûta avait dû en entendre parler et cela a sans doute motivé sa décision de voyager en Afrique subsaharienne aux marges occidentales du monde musulman et du Sahara.

En 1352, il quitte une nouvelle fois le Maroc pour atteindre la ville frontière de Sijilmassa qu'il quitte à son tour avec les caravanes d'hiver quelques mois plus tard. Il atteint la ville saharienne de Teghazza, alors un centre important du commerce du sel, enrichie par l'or du Mali mais qui ne fait pas grande impression sur notre voyageur. Huit cents kilomètres au travers de la partie la plus hostile du Sahara, et le voici à Oualata. De là, il poursuit en direction sud-ouest, le long de ce qu'il croit être le Nil mais qui est le Niger, pour enfin atteindre la capitale de l'Empire du Mali. Mansa Souleiman, qui règne sur l'Empire depuis 1341, le reçoit chichement. Il le quitte pour retraverser le désert et rejoindre son Maroc natal, où il finit sa vie, enfin sédentaire et paisible, selon toutes probabilités au service du sultan.

Itinéraires

L’œuvre

C'est à l'instigation du souverain du Maroc, Abu Inan Faris, qu'Ibn Battûta dicta en 1354 le compte-rendu de ses voyages à Ibn Juzayy, un érudit rencontré à Grenade[5]. Il s'agit de l'unique source des aventures d'Ibn Battûta. Le titre complet du manuscrit est : « Un cadeau pour ceux qui contemplent les splendeurs des cités et les merveilles des voyages » (تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار, Tuḥfat al-nuẓẓār fī ʿağāʾib l-amṣār wa-ġarāʾib l-asfār). Mais son nom courant est « Les voyages » (الرحلة, al-Rihla).

La relation que rédige Ibn Juzayy se fonde sur les récits d'Ibn Battuta, tout en incorporant, pour certaines régions, des informations tirées des Voyages d'Ibn Jubair[5]. Toutefois, l'ouvrage est une source précieuse de renseignements, entre autres sur l'Inde, l'Insulinde, l'Anatolie, l'Asie centrale, et certains pays d'Afrique. Il permet aussi de découvrir des communautés musulmanes dans les provinces périphériques du monde de l'islam, et de se rendre compte que ces communautés n'en faisaient pas moins partie intégrante de la grande Oumma puisqu'elles accueillent, en le reconnaissant dans ses fonctions socio-religieuses de cadi, un musulman d'autres territoires[5].

Cette œuvre fut connue en Europe au début du XIXe siècle quand les explorateurs Ulrich Jasper Seetzen et Johann Ludwig Burckhardt en acquirent des versions abrégées. En 1830, la Bibliothèque nationale en a acquis deux manuscrits complets datés de 1356.

Controverses sur les voyages

Ibn Battuta fait connaître les mœurs de son époque et plusieurs de ses informations sur l'Inde restent utiles pour établir la chronologie de dynasties. Cependant il émaille parfois sa narration de fables : ainsi l’oiseau Rokh qu'il prétend avoir vu[15] - [16], et l’amazone Ordoudja à la tête d'une armée de guerrières des trois ordres : cavalières, soldates et mameloukes, qui vers le Cambodge parle le turc et écrit l'arabe[17].

On ignore si Ibn Battûta prit des notes durant ses voyages. Il dut faire un effort de mémoire tout en se servant de manuscrits d'autres voyageurs. Ibn Juzayy ne mentionne pas ses sources et les fait passer pour les observations d'Ibn Battûta. Les descriptions de Damas, de La Mecque, de Médine et du Moyen-Orient sont des copies de passages du récit d'Ibn Jubair écrit 150 ans auparavant[18]. Les descriptions de la Palestine sont tirées d'un récit du XIIIe siècle du voyageur Muhammad al-Abdari.

Ibn Battûta a souvent eu un choc culturel dans ses voyages car ses vues de l'islam orthodoxe diffèrent des pratiques de contrées récemment islamisées.

Certains érudits, s’ils considèrent le récit d’Ibn Battûta comme une œuvre littéraire importante, doutent en même temps de l’historicité des voyages accomplis par lui. Ainsi p. ex., le spécialiste allemand en études islamiques Ralph Elger met-il en doute la véracité d’une bonne partie du contenu, qu’il soupçonne de n’être qu’un travail de fiction compilé à partir d’autres comptes rendus de voyage contemporains[19], et plusieurs autres auteurs ont-ils émis des doutes semblables[20]. Plus particulièrement, les voyages au Khanat de la Volga [21], en Oman [22], au Khorassan [23] et en Anatolie [24] sont douteux. Ses assertions sur l'islamisation des Maldives, parfois contestées, coïncident pourtant avec les données de la tradition locale[25].

Certains auteurs ont également révoqué en doute qu’il se soit réellement rendu en Chine, les interrogations que suscite cette partie du récit étant en effet innombrables[26]. Il est suspecté que des sections entières de ses descriptions de la Chine soient des plagiats aux dépens d’autres auteurs, tels que Shihab al-Umari (auteur de l’encyclopédie "Masalik al-absar fi mamalik al-amsar"), Sulaiman al-Tajir (auteur d’une Relation de la Chine et de l’Inde), et peut-être Al Juwayni, Rashid al din et un roman d'Alexandre. Il est frappant en outre que la description d’Ibn Battûta d’une part et les écrits de Marco Polo d’autre part partagent plusieurs passages et thèmes très similaires, de plus assortis du même commentaire, et il apparaît en particulier fort peu probable que quelqu’un rencontré en Chine par Ibn Battûta ait porté un nom identique à celui du 3e calife Othmân ibn Affân[27]. Cependant, il n’y a aucune raison de mettre en doute le séjour d’Ibn Battûta dans la ville de Quanzhou, grand port de commerce avec l’Occident ; c’est en fait surtout au-delà de cette ville que les problèmes surgissent dans le récit. Au départ de Quanzhou, deux itinéraires possibles se présentent : celui en direction de Canton, de 70 jours de durée, et celui pour Hangzhou, de 96 jours. Le premier, impliquant une navigation fluviale, en réalité impossible sur la plus grande partie du trajet, peut être exclu, d’autant que les renseignements donnés sur l’arrière-pays de Canton apparaissent totalement fantaisistes. Pour le second en revanche, un premier trajet mi-terrestre mi-fluvial jusqu’à Nanchang, suivi d’un itinéraire exclusivement fluvial, notamment par le Grand Canal, jusqu’à Hangzhou, est concevable[28]. Par contre, qu’Ibn Battûta ait poussé une pointe jusqu’à Pékin est manifestement impossible, chronologiquement d’abord, mais aussi logiquement, car il est difficile à admettre qu’Ibn Battûta, après avoir perdu dans un naufrage ses compagnons, ses présents et ses documents diplomatiques, ait pu convaincre l’administration chinoise de son statut d’ambassadeur de l’Inde[29].

Stéphane Yerasimos conclut qu’Ibn Battûta

« malgré ses efforts pour paraître un lettré, n’en fut jamais un. C’est lui néanmoins qui peut dire ‘j’y étais’ ou ‘je l’ai vu’ en fournissant une information. [...] Il était incontestablement possédé par le démon du voyage, et c’est cela qui le poussa occasionnellement à mentir. [...] Les inconséquences, chronologiques et autres, du récit proviennent très rarement d’erreurs ou de confusions. Leur origine réside plutôt dans la volonté délibérée de l’auteur soit de prolonger la durée des séjours importants, soit d’ajouter de nouvelles localités à son palmarès de voyageur. Ces cas, somme toute limités, ne portent pas préjudice au reste[30]. »

Postérité

La ville de Dubaï lui a consacré un centre commercial thématique, l'Ibn Battuta Mall, un des plus grands du Moyen-Orient, évoquant d'une part ses voyages, et d'autre part plus généralement les grandes figures de l'Islam médiéval dans le domaine culturel, scientifique, philosophique et artistique, leur influence sur le monde et plus particulièrement sur l'Europe et la future Renaissance.

L'aéroport de Tanger s'appelle Aéroport Tanger - Ibn Battûta et le grand stade de Tanger et le centre commercial Ibn Batouta Mall portent également son nom.

Un cratère de la Lune dans la Mer de la fécondité porte son nom.

Le magazine Time a consacré son double numéro de l'été 2011 (- ) à Ibn Battûta : « Travels through Islam - Discovering a world of change and challenge in the footsteps of the 14th century explorer Ibn Battuta » [Voyages à travers l'Islam : à la découverte d'un monde de changements et de défis dans les pas de l'explorateur du XIVe siècle Ibn Battûta].

Google a rendu hommage, le samedi , à Ibn Battûta pour le 708e anniversaire de sa naissance, en présentant un logo aux couleurs de ses voyages et en offrant à ses utilisateurs la possibilité de revoir ses périples.

Bibliographie

Traductions en français

- [Charles-Dominique 1995] Ibn Fadlan, Ibn Jubayr et Ibn Battûta (trad. de l'arabe par Paule Charles-Dominique), Voyageurs arabes, Paris, Gallimard, coll. « La Pléiade », , 1412 p. (ISBN 2-07-011469-4), « Ibn Battûta. Voyages et périples », p. 369-1050 + 1130-1205 (présentation, notice et notes de Paule Charles-Dominique).

- [Yerasimos 1982 I] Voyages. De l’Afrique du Nord à La Mecque (trad. de l'arabe par Charles Defrémery et Beniamino Raffaello Sanguinetti (1858) / Introduction et notes de Stéphane Yerasimos), vol. I, Paris, François Maspero, coll. « FM/La Découverte », , (PDF) 398 (ISBN 2-7071-1302-6, présentation en ligne, lire en ligne).

- [Yerasimos 1982 II] Voyages. De la Mecque aux steppes russes (trad. C. Defremery et B. R. Sanguinetti (1858) / Introduction et notes de Stéphane Yerasimos), vol. II, Paris, François Maspero, coll. « FM/La Découverte », , (PDF) 392 (ISBN 978-2-7071-1303-0 et 2-7071-1303-4, présentation en ligne, lire en ligne).

- [Yerasimos 1982 III] Voyages. Inde, Extrême-Orient, Espagne & Soudan (trad. C. Defremery et B. R. Sanguinetti (1858) / Introduction et notes de Stéphane Yerasimos), vol. III, Paris, François Maspero, coll. « FM/La Découverte », , (PDF) 381 (ISBN 978-2-7071-1304-7 et 2-7071-1304-2, présentation en ligne, lire en ligne).

- Voyages d'Ibn Batoutah (Volume 1) (Texte arabe, accompagné d'une traduction par C. Defrémery et le Dr B.R. Sanguinetti), Paris, Imprimerie Impériale, (lire en ligne)

- Voyages d'Ibn Batoutah ( Volume IV) (Texte arabe, accompagné d'une traduction par C. Defrémery et le Dr B.R. Sanguinetti), Paris, Imprimerie Impériale, (lire en ligne), p. 254-304 (Voyage en Chine)

Traduction en anglais

- H.A.R. Gibb, The Travels of Ibn Baṭṭūṭa, Londres, Hakluyt Society, 1958 & 1962 (deux tomes) ; rééd. en trois volumes chez Goodword Books en 2002 (ISBN 978-8187570561).

- (en) Ross E. Dunn, The Adventures of Ibn Battuta. A Muslim Traveler of the 14th Century, Berkeley, University of California, , 359 p. (ISBN 0-520-24385-4 et 978-0-520-24385-9, OCLC 54692490, lire en ligne)

Études

- Patrick Mérienne, Atlas des explorations et des découvertes, Rennes, Editions Ouest-France, , 48 p. (ISBN 978-2-7373-3047-6, OCLC 70693977)

- André Miquel, « Ibn Battûta (1304-1368 ou 1377) », sur Universalis.fr (consulté le )

Télévision

- La série Il était une fois… les Explorateurs consacre son cinquième épisode à Ibn Battûta.

Cinéma

- Le Grand Voyage d'Ibn Battuta - De Tanger à La Mecque (VO : Journey to Mecca - In the Footsteps of Ibn Battuta) [31], film-documentaire de Bruce Neibaur (2009)

Romans

- Jean d'Ormesson, Histoire du Juif Errant, 1990. Réédition Folio, 1993, 621 p. À une époque, Ashaverus — qui ne peut pas mourir — prend le nom d'Ibn Battûta; celui-ci rencontre dans ses voyages la princesse Thamar.

- Lotfi Akalay, Ibn Battouta, Prince des voyageurs , Éditions Le Fennec, 1998.

- David Brin, Existence, Bragelonne, 2012. Un vaisseau d'exploration spatiale est nommé Abu Abdullah Muhammad Ibn Battuta.

Bandes dessinées

- 2020 : Les voyages d’Ibn Battuta [32], par Joël Alessandra (dessin) et Lotfi Akalay (scénario), préface d'Ali Benmakhlouf, Dupuis, (ISBN 979-1-034-74583-8)

Notes et références

Notes

- Traduction d'André Miquel, sur Universalis.fr. Paule Charles-Dominique propose : « Présent à ceux qui aiment à réfléchir sur les curiosités des villes et les merveilles du voyage » (Charles-Dominique, 1995, p. 369).

- Le premier en 1326, trois entre 1327 et 1330, un cinquième en 1332 et le dernier en 1347 (Charles-Dominique, 1995, p. 1131).

- Différents auteurs ont émis des doutes sur le voyage d’Ibn Battûta en Chine, en tout cas sur certaines des étapes mentionnées. Ainsi, dans l'édition Maspero, T. III, p. 38, 1982 (v. bibliographie) Stéphane Yerasimos note : « (...) on n’a aucune raison, de mettre en doute le séjour de notre auteur à Zaitun, l’actuelle Quanzhou, grand port du commerce chinois avec l’Occident. Un des personnages cités dans le texte, le cheikh Burhan al-din, se retrouve dans les chroniques chinoises, et l’origine persane des autres personnes rencontrées concorde avec la présence d’une forte colonie iranienne dans cette ville. C’est surtout au-delà de Quanzhou que les problèmes se posent. » (Italiques ajoutées)

Références

- (en) Ross E. Dunn, The Adventures of Ibn Battuta : A Muslim Traveler of the Fourteenth Century, University of California Press, , 359 p. (ISBN 0-520-24385-4, lire en ligne), p. 20

- Charles-Dominique 1995, p. 1131.

- Thomas Vernet, « La splendeur des cités swahili », L'Histoire n°284,

- André Miquel, « Ibn Baṭṭūṭa (1304-1368 ou 1377) », sur universalis.fr, Encyclopaedia Universalis

- Dominique et Janine Sourdel, Dictionnaire historique de l'islam, Paris, PUF, , 1010 p. (ISBN 978-2-130-47320-6), p. 363

- Nouvelle traduction française du Coran par Mohammed Chiadmi (XV ; 80-84)

- « Ibn Battoûta décrit la célébration du Mawlid à La Mecque », Islam Sunnite, (lire en ligne, consulté le )

- Voyageurs arabes, Gallimard, « Bibliothèque de la Pléiade », 1995, p. 603

- Ibn Battuta (trad. C.Defremery, B.R. Sanguinetti), Voyages, vol. 2 : De La Mecque aux steppes russes, 1858.

- Ibn Battuta (trad. C. Defremery, B. R. Sanguinetti), Voyages, vol. 3 : Inde, Extrême-Orient, Espagne, Soudan,

- Ibn Battuta, Voyage, Traduction de l’arabe de C. Defremery et B.R. Sanguinetti, 1982, p. 260, Collection FM/La Découverte.

- L'actuelle Quanzhou, c'est la Çaiton de Marco Polo, aboutissement et point de départ du commerce maritime avec l’océan Indien.

- Hangzhou, la Quinsai de Marco Polo, de King-tsai (« résidence temporaire »), capitale des Song de 1132 à 1276, la plus grande ville chinoise de l’époque avec Pékin.

- Début juin 1348.

- « Au quarante-troisième jour, nous vîmes, après l'aurore, une montagne dans la mer… J'aperçus les marins qui pleuraient, se disant mutuellement adieu, et je dis : Qu'avez-vous donc ? Ils me répondirent : Hélas, ce que nous avions pris pour une montagne, c'est le Rukh ; s'il nous voit, il nous fera périr. » – Ibn Battûta (1853), p. 290 (lire en ligne), ou à la page 345-346 dans l’édition Maspéro de 1982.

- S. Yerasimos (1982), p. 46.

- Ibn Battûta (1853), p. 261 : « Je me rendis près d'elle... Elle me fit asseoir près d’elle... Cette princesse me fit donner des vêtements ; la charge de deux éléphants en riz ; deux buffles femelles ; dix brebis ; quatre livres de julep ; quatre grands vases de porcelaine remplis de gingembre, de poivre, citron et mangue... ».

- S. Yerasimos (1982), p. 24. Sur la même page, Stéphane Yerasimos tient toutefois à nuancer : « La plus grande partie de la description de La Mecque ainsi que de longs passages concernant la plupart des cités irakiennes ou syriennes sont copiés sur Ibn Djubair, qui, lui, les a visitées en 1183-1184. [...] Mais [...] Ibn Djubair était un voyageur connu et, la véracité de ses propos ne faisant pas de doute, le fait de les utiliser non seulement ne portait aucun préjudice au texte d’Ibn Battûta, mais, bien au contraire, lui conférait une valeur supplémentaire en fonction du système bien connu des chaînes de transmission. L’autorité de deux auteurs sur le même texte ne faisait que renforcer le propos d’Ibn Battûta et le rendre plus crédible. Cela est d’autant plus vrai qu’Ibn Battûta n’est pas un scribe compilateur mais quelqu’un qui a eu l’occasion de vérifier sur place les dires d’Ibn Djubair et de corriger scrupuleusement les changements qui ont pu intervenir entre-temps. [...] Dès qu’un détail n’est plus conforme à ses propres observations, il le modifie. Ainsi, on ne peut pas dire que ces emprunts portent préjudice au texte, ou à la crédibilité d’Ibn Battûta. »

- (de) Lewis Gropp, « Zeitzeuge oder Fälscher? », Cologne & Berlin, Deutschlandfunk, (consulté le ).

- (es) Roxanne L. Euben, Journeys to the Other Shore: Muslim and Western Travelers in Search of Knowledge, Princeton, Princeton University Press, , 344 p. (ISBN 978-1400827497), p. 220.

- S. Yerasimos (1982), p. 42-43.

- S. Yerasimos (1982), p. 17.

- S. Yerasimos (1982), p. 53-56.

- S. Yerasimos (1982), p. 27-28.

- S. Yerasimos (1982), p. 27.

- R. E. Dunn (2004), p. 253 & 262.

- (es) Ralf Elger, Many Ways of Speaking about the Self: Middle Eastern Ego-documents in Arabic, Persian, and Turkish (14th–20th Century) (ouvrage collectif, sous la direction de Ralf Elger & Yavuz Köse), Wiesbaden, Otto Harrassowitz Verlag, , 223 p. (ISBN 978-3-447-06250-3), « Lying, forging, plagiarism: some narrative techniques in Ibn Baṭṭūṭa's travelogue », p. 79–82.

- S. Yerasimos (1982), p. 48-49.

- S. Yerasimos (1982), p. 49-50.

- S. Yerasimos (1982), p. 67.

- « Le Grand Voyage d'Ibn Battuta - De Tanger à La Mecque », sur Première, .

- Jean-François Cadet, « Joël Alessandra, Ibn Battûta et 120.000 km d'aquarelles », sur RFI, .

Voir aussi

Articles connexes

- Liste des lieux visités par Ibn Battuta (en)

Liens externes

- Récits de voyage d'Ibn Battûtah sur le site Remacle.org

- E.B., « Ibn Battûta », dans : Encyclopédie berbère, vol.23 (Edisud 2000) p. 3599-3600

- Ibn Battuta, l’explorateur amazigh qui a surpassé Marco Polo, 22-09-2015 (sur Archive).

- Ibn Battuta, le plus grand voyageur de tous les temps (émission radio)

- Numérisation d’une partie des Voyages à partir d’un manuscrit arabe du XVIIe siècle, sur Gallica.*

- Notices dans des dictionnaires ou encyclopédies généralistes :

.jpg.webp)