Forêt d'Halatte

La forêt d'Halatte, appelée plus rarement forêt de Pont-Sainte-Maxence, est une forêt domaniale de Hauts-de-France, située dans le département de l'Oise, proche de Pont-Sainte-Maxence et de Senlis.

| Forêt d'Halatte | ||||

Carrefour du Mont Alta au sud de la forêt d'Halatte. | ||||

| Localisation | ||||

|---|---|---|---|---|

| Coordonnées | 49° 15′ 26″ nord, 2° 35′ 01″ est[1] | |||

| Pays | ||||

| Région | Hauts-de-France | |||

| Département | Oise | |||

| Géographie | ||||

| Superficie | 4 295 ha | |||

| Altitude · Maximale · Minimale |

222 m 39 m |

|||

| Compléments | ||||

| Protection | ZNIEFF de type 1 ; Natura 2000 ; Site classé |

|||

| Statut | Forêt domaniale | |||

| Administration | Office national des forêts | |||

| Essences | Chêne, Hêtre européen | |||

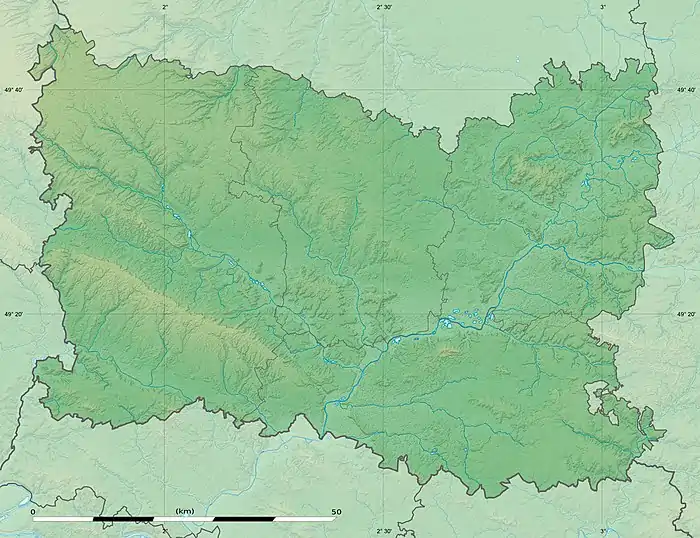

| Géolocalisation sur la carte : France

Géolocalisation sur la carte : Oise

Géolocalisation sur la carte : Hauts-de-France

| ||||

D'une superficie de 4 295 hectares (42,95 km2) en partie domaniale, elle est située dans un massif forestier d'environ 6 000 hectares (60 km2). Ancien domaine capétien, elle a longtemps servi de réserve de chasse royale. Elle est riche autant en production de bois (chêne et hêtre commun) qu'en gibier. Elle forme avec la forêt de Chantilly et la forêt d'Ermenonville, le massif des Trois Forêts.

Géographie

Localisation

La forêt d'Halatte est située au nord du bassin parisien, Fleurines, commune au centre de la forêt, étant située à une cinquantaine de kilomètres de Paris[2]. Elle appartient à la région forestière Valois et Vieille France, telle que définie par l'Inventaire forestier national[3], ainsi qu'à la sylvoécorégion (SER) toujours définie par l'IFN du « Bassin parisien tertiaire »[4].

La forêt domaniale d'Halatte s'étend sur un territoire couvrant 11 communes. Au nord et à l'ouest, elle atteint la vallée de l'Oise avec les communes de Pontpoint, Pont-Sainte-Maxence, Beaurepaire et Verneuil-en-Halatte ; au sud-ouest, la Forêt de Chantilly aux limites de la commune d'Apremont ; au sud, les communes de Senlis, Chamant, et Ognon ; puis à l'est, les villages de Villeneuve-sur-Verberie et de Roberval. Enfin, deux communes se situent au cœur de la forêt : Aumont-en-Halatte et Fleurines.

À cette partie domaniale, s'ajoutent des bois prolongeant directement ce massif et appartenant à des communes : bois de Chamant (66 ha), Fleurines (66 ha), Verneuil-en-Halatte (46 ha), Pontpoint (40 ha), ainsi que des bois privés. On considère aussi parfois la forêt privée de la Haute-Pommeraie (671 ha) comme une continuité de ce massif, en direction de Creil.

Topographie et géologie

Le massif recouvre un plateau d'une centaine de mètres d'altitude de moyenne formé de calcaire grossier du Lutétien et de sable de l'Auversien. Trois buttes témoins s'alignent sur une diagonale orientée sud-ouest/nord-est : le mont Alta (142 m d'altitude), un petit plateau du Bartonien moyen, la butte Saint-Christophe (185 m) située au milieu d'une clairière en plein cœur de la forêt, formée de calcaire du Ludien et de Stampien, et enfin le point culminant de la forêt, qui est aussi le point culminant du Valois, le mont Pagnotte à 222 m d'altitude, constitué des mêmes couches géologiques[5].

Aucun cours d'eau ne parcourt le territoire de la forêt en raison des couches de sables et de calcaires superficiels qui empêchent les écoulements de surface. Seuls quelques rus temporaires descendent vers la vallée de l'Oise.

Histoire

Préhistoire de la forêt

De la forêt primaire, il ne reste sans doute plus rien, en effet, des traces d'occupations humaines sont présentes dès les périodes du Néolithique. Deux principaux ensembles mégalithiques sont en effet signalés sur le territoire de la forêt : les menhirs des Indrolles (parcelle 296) et le dolmen de Chancy (parcelle 102). En outre, il existe deux petits menhirs dénommés « la Pierre qui corne » (parcelle 105) et « le Sanglier » (parcelle 132)[6]

Par la suite, plusieurs signes d'occupation de l'époque gallo-romaine ont été retrouvés en fouille archéologique, le plus connu étant le temple gallo-romain retrouvé sur le territoire de la commune d'Ognon à l'est de la forêt. D'après les analyses palynologiques réalisées dans la région, il semble que ces bâtiments prenaient place à l'origine dans des territoires ouverts, au milieu de champs cultivés et de simples haies et bosquets boisés. Les défrichements étaient donc sans doute déjà venus à bout de la forêt primaire. Le massif forestier actuel ne date donc sans doute que de l'Antiquité tardive et du début du Moyen Âge[7].

La propriété de la forêt

La plus ancienne mention du toponyme Halatte remonterait au XIIe siècle dans l'utilisation de l'expression Locus Halachius vers 1165, puis la forêt est désignée sous le nom d'Halata ou Halate au cours du Moyen Âge. Dès le XIIIe siècle, la forêt connaît sans doute ses limites actuelles. Elle a toujours fait partie du domaine royal, mais elle a été en partie aliénée en faveur de plusieurs établissements religieux des environs. Ces aliénations atteignent jusqu'à la moitié de la superficie de la forêt lors de l'arpentage de 1571 : sur 8 896 arpents recensés (environ 4 000 ha), 4 499 arpents appartiennent toujours au roi et 4 487 arpents aux religieux : il s'agit principalement du prieuré Saint-Christophe-en-Halatte, situé en pleine forêt, sur l'actuelle commune de Fleurines à partir de 1068, de l'abbaye Saint-Vincent de Senlis à partir du XIIe siècle, du chapitre de la cathédrale de Senlis à partir du XIIe siècle, du prieuré Saint-Maurice et des chapitres Saint-Frambourg et Saint-Rieul de Senlis mais aussi de l'abbaye de Chaalis, l'abbaye du Moncel, de l'abbaye de Royaumont, de la commanderie de Laigneville et même de l'abbaye de Maubuisson.

La plupart de ces institutions gardent leurs possessions jusqu'à la Révolution, date à laquelle celles-ci sont transformées en biens nationaux et réunies au domaine royal pour en faire une forêt domaniale. De nombreuses bornes armoriées placées en forêt à partir du XVIe siècle sont encore le témoignage de ces diverses propriétés[8].

L'aménagement et la gestion forestière

Malgré l'éparpillement de ces propriétés, les droits liés à ces bois et notamment le droit de gruerie sur l'exploitation forestière, sont le plus souvent restés aux mains du roi de France. Au XIIIe siècle, la gruerie d'Halatte est érigée en office royal et la fonction de gruyer d'Halatte se transmet alors de père en fils dans la famille du Plessis-Choisel. Cependant cette charge est récupérée dès le siècle suivant par les rois de France qui la confient dorénavant à des fonctionnaires royaux, puis à partir de 1554 à une Maîtrise particulière des eaux et forêts du bailliage de Senlis. Cette administration sera chargée de gérer la forêt royale jusqu'à la Révolution[9].

La forêt subit par ailleurs plusieurs réformations, c'est-à-dire la vérification des droits de chaque usager et de chaque propriétaire de la forêt et du respect des règles et revenus du roi. Cet acte juridique essentiel pour connaître l'état d'une forêt sous l'Ancien Régime, intervient à quatre reprises en Halatte : entre 1390 et 1400, puis en 1511, en 1582 puis en 1664[10]. Les aménagements forestiers sont à l'image des autres forêts françaises de l'Ancien Régime : les taillis sont prépondérant. En 1571, on compte, sur les 4 499 arpents appartenant au roi, 409 arpents de haute futaie, 65 de demi-futaie, 260 de haut-taillis et 2 381 arpents de taillis âgés de moins de 12 ans. Les vides et les bois improductifs représentent 583 arpents. Après s'être détériorée au cours du XVIIe siècle, la situation de la production forestière s'améliore au cours du siècle suivant et la futaie atteint la taille de 2 066 arpents, dont 20 sont coupés chaque année[11].

Un territoire de chasse royale et princière

Si les rois n'ont pas hésité à céder une partie de leur domaine et de leurs droits sur la forêt, le droit de chasse est resté en permanence aux mains du pouvoir royal et particulièrement la grande chasse ou vénerie. Les nombreux actes royaux signés à Senlis, Pont-Sainte-Maxence, l'abbaye du Moncel ou même au prieuré Saint-Christophe, montrent que leur présence sur place est régulière. Louis V de France, dernier des Carolingiens, meurt lors d'une chasse à proximité de Senlis en 987. Le , Philippe Le Bel, au cours d'une chasse à courre avec le comte Robert de Clermont, son oncle, est atteint d'une attaque cérébrale fatale ; transporté sur l'Oise puis la Seine à Poissy pour y être soigné, il décède quelques semaines plus tard, le , à Fontainebleau. Par la suite, le chenil royal de Charles VI réside à demeure à Saint-Christophe[12].

À partir de François Ier, les rois de France résident au château de Chantilly pour chasser en Halatte. En effet, la capitainerie royale d'Halatte, juridiction spéciale chargée de conserver le gibier, couvre non seulement Halatte mais aussi les forêts de Chantilly, Carnelle et Ermenonville. D'abord confiée au début du XVIe siècle à Pierre de la Fontaine, seigneur d'Ognon, cette charge est attribuée à Anne de Montmorency en 1520. Elle est de nouveau récupérée par un seigneur de Chantilly en 1674 en la personne du Grand Condé, ce qui lui permet de disposer d'un gigantesque terrain de chasse d'un seul tenant. En 1724, cette capitainerie est étendue encore au bois des Ageux et aux terres de Montepilloy, Brasseuse, Saint-Leu-d'Esserent et Saint-Maximin, les plaines d'Orry-la-Ville, de La Chapelle-en-Serval, de Gouvieux et plus encore. En 1789, la capitainerie couvre 173 520 arpents soit un peu moins de 86 000 ha. La prédominance de la chasse engendre des conflits interminables avec la maîtrise des eaux et forêts de Senlis chargée de la gestion forestière du domaine jusqu'à la Révolution[13].

Gestion de la forêt et sylviculture

La forêt d'Halatte est gérée, comme toutes les forêts domaniales, par l'Office nationale des forêts et plus précisément par son unité territoriale des Trois Forêts basée à Chantilly. Il est chargé de mettre en œuvre l'actuel plan d'aménagement forestier valable pour la période 1997-2011. Le précédent a duré de 1983 à 1997.

En l'état actuel, l'étage dominant de la forêt comprend 50 % de chênes et 40 % de hêtres. L'objectif de l'aménagement est de porter le chêne à 74 % et le hêtre à moins de 25 % à long terme. La partie nord de la forêt est occupée majoritairement de futaies de hêtre et la partie sud comporte pour l'essentiel des taillis sous futaie comportant des tilleuls et des chênes. Progressivement, l'ensemble de la forêt doit être traitée en futaie régulière. La durée de révolution des hêtres est de 120 ans, 180 ans pour les chênes. Chaque année, 28 000 m3 de bois certifiés PEFC sont récoltés dans la partie domaniale, 500 à 600 m3 dans les parties communales[14].

Patrimoine naturel

Protections

La forêt bénéficie de plusieurs types de protections qui concernent les paysages du massif, ses milieux naturels et les espèces qui y vivent.

La forêt d'Halatte constitue un site classé depuis le décret du . Ce site, d'une superficie de 5 300 ha, comprend la forêt elle-même ainsi que les espaces agricoles avoisinants[15].

Une zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) concerne le massif et permet une bonne connaissance de ses richesses naturelles : il s'agit d'une ZNIEFF de type 1 appelée « Massif forestier d'Halatte », qui comme son nom l'indique, couvre l'ensemble de la forêt, les bois environnants ainsi qu'une partie nord de la forêt de Chantilly (7 922 ha)[16].

Deux sites Natura 2000 concernent la forêt depuis avril 2006. À ces titres, elle doit faire l'objet de mesures de gestion qui permettent le maintien des espèces concernées et des habitats qu'elles occupent[17] :

- une zone de protection spéciale (ZPS) « Forêts picardes : massif des trois forêts et bois du roi » couvre 13 615 ha et notamment la zone du mont Pagnotte et du mont Alta pour la forêt d'Halatte. Cette zone concerne particulièrement la protection des oiseaux et plus spécifiquement 12 espèces recensées[18] ;

- une zone spéciale de conservation (ZSC) « Massifs forestiers d'Halatte, de Chantilly et d'Ermenonville » couvre une surface de 2 396 ha et notamment la zone du mont Pagnotte et du mont Alta pour la forêt d'Halatte. Elle concerne particulièrement la protection de 18 types d'habitats différents, d'une vingtaine d'espèces florales protégées et d'une soixantaine d'espèces florales menacées, ainsi que quatre espèces de faune[19].

L'ensemble des communes que couvre la forêt appartient au parc naturel régional Oise-Pays de France depuis sa création en 2004.

Milieux et habitats naturels

Au sein de la ZNIEFF « Massif forestier d'Halatte », le milieu naturel largement dominant sont les chênaies-charmaies qui représentent 70 % de la surface, puis viennent les Chênaies acidiphiles pour 10 %, les Hêtraies thermo-calcicoles pour 5 % et les pelouses calcicoles pour à peine 1 %. Le reste est composé de sablières et de quelques rares mares dont la mare du mont Alta (parcelles 267-268), unique point d'eau de tout le secteur sud-ouest du massif forestier[16].

On recense, toujours dans cette ZNIEFF, huit habitats considérés comme remarquables, rares et menacés en Europe : la chênaie-charmaie acidocline (terrains légèrement acides), la chênaie-charmaie à jacinthe, la chênaie-hêtraie, la hêtraie calcicole, la frênaie à laîche espacée, les groupements herbacés humides nitrophiles, les groupements herbacés sur sables, les pelouses et lisières calcicoles[16].

Faune et flore

Dans la ZNIEFF, plus de 75 espèces animales et plus de 40 espèces d'herbacées ont été répertoriées. Parmi elles, on retrouve des espèces rares et protégées comme l'Osmonde royale (Osmunda regalis), l'Ophioglosse vulgaire (Ophioglossum vulgatum), la Limodore à feuilles avortées (Limodorum abortivum), la Belladone (Atropa belladonna) et l'Anémone fausse renoncule (Anemone ranunculoides) pour les espèces végétales ; le Pic mar (Dendrocopos medius), le Pic noir (Dryocopus martius), la Bondrée apivore (Pernis apivorus), le Grand Murin (Myotis myotis), le Cerf élaphe (Cervus elaphus), la Grenouille agile (Rana dalmatina) et le Triton alpestre (Ichthyosaura alpestris)[20].

- Flore du Massif forestier d'Halatte (sélection).

Osmonde royale.

Ophioglosse vulgaire.

Limodore à feuilles avortées.

Belladone.

Anémone fausse renoncule.

- Faune du Massif forestier d'Halatte (sélection).

Pic noir.

Bondrée apivore.

Cerf élaphe.

Grenouille agile.

Triton alpestre.

Lieux remarquables

Sites naturels

- La butte d'Aumont (124 m) à Aumont-en-Halatte. La butte se situe au milieu d'un bois privé, mais est accessible au public par un sentier partant depuis la route de Creil à l'entrée ouest de la commune. Elle s'apparente à une grosse dune modifiée par l'exploitation du sable et permet des vues sur plusieurs kilomètres.

- Le mont Alta (142 m), constitué en grande partie, tout comme la butte d'Aumont, de sables siliceux lœssiques consécutifs à l’érosion du quaternaire. Le mont Alta se présente comme un plateau, sans sommet à proprement parler et entièrement couvert de forêt. De ce fait, la butte ne propose pas de belvédère.

- Le mont Pagnotte (222 m) représente l'un des points culminants du département de l'Oise. Le profil est particulièrement accidenté autour de la colline. Le sommet accueille un pylône d'antennes de France Télécom. Cependant, à l'ouest du carrefour du mont Pagnotte, quelques mètres en contrebas, un belvédère a été aménagé avec l'aide du Parc naturel régional, qui permet de voir jusqu'à Pont-Sainte-Maxence, Creil, et les bords de l'Oise.

Arbres remarquables

- Le chêne du Gibet Capelin à Pontpoint (parcelle 5) : il s'agit d'un chêne sessile mesurant 27 m de haut et 1,45 m de diamètre. Il serait âgé de 200 ans environ. Il porte le nom d'un ancien forestier.

- Le chêne Andreau à Fleurines (parcelle 117) : chêne sessile mesurant 36 m de haut et 1,30 m de diamètre. Il serait âgé de 250 ans environ.

- Le chêne à l'Image à Fleurines (parcelle 209) : chêne pédonculé mesurant 23,8 m de haut et 1,7 m de circonférence, d'âge indéterminé. Ce n'est certes pas un arbre remarquable dans le sens propre du terme, mais il constitue, tout comme ses prédécesseurs, la destination d'un pèlerinage annuel depuis 1587. C'est une statuette de la Vierge accrochée au tronc de l'arbre qui lui vaut son nom.

- Les Quatre frères à Fleurines (parcelle 210) : cépée de quatre châtaigniers mesurant 38 m de haut et 7,8 m de circonférence[21].

- Un cormier, très rare surtout au nord de Paris en terrain plat, à environ 300 mètres au nord-est du poteau Saint-Priest à Chamant, légèrement en retrait par rapport à la route Royale.

Monuments historiques sur le territoire de la forêt

%252C_Ch%C3%A2teau_d'eau.jpg.webp)

- Le prieuré Saint-Christophe sur la commune de Fleurines, construit au XIe siècle (vestiges de l'église classée depuis 1923)[22] : il s'agit d'un cédée sous le nom de prieuré à La Charité-sur-Loire au XIe siècle. Il est situé sur la colline qui portait autrefois le nom de Hermenc et qui porte de nos jours le même nom de Saint-Christophe. Propriété de l'institut de rééducation St-Christophe, le monument se présente dans un état médiocre et n'est pas ouvert au public. Il peut cependant être aperçu depuis la rue.

- Le Temple gallo-romain de la forêt d'Halatte situé sur la commune d'Ognon (inscrit depuis 2007)[23] : il s'agit d'un fanum érigé vers le milieu du Ier siècle. Ce sanctuaire est associé à une source et était sans doute consacré à un dieu gaulois ou à Mercure.

- Le château d'eau de Chamant (inscrit monument historique depuis 1998) : il s'agit du seul château d'eau métallique du nord de la France, construit sans doute par un élève de Gustave Eiffel en 1895 pour alimenter les écuries de courses d'Albert Menier, industriel chocolatier. Il sert de nos jours de réservoir communal. Il est surmonté d'un belvédère permettant une vue sur toute la forêt[24].

Autres monuments

- Les vestiges du château royal de Verneuil-en-Halatte, des XVIe et XVIIe siècles, dans un bois communal attenant à la forêt domaniale, non inscrit monuments historiques. Le château, propriété du roi Henri IV, se trouve représenté dans Les plus excellents bâtiments de France de Jacques Ier Androuet du Cerceau et est détruit à partir de 1734[25].

- Les fontaines à margelle de pierre, dispersées pour la plupart dans le secteur nord-est du massif forestier (au minimum six fontaines dans ce secteur). Elles datent essentiellement des XVIe et XVIIIe siècles et font partie des aménagements pour les besoins de la chasse à courre. Les animaux sauvages viennent s'y désaltérer, surtout que les cours d'eau sont absents dans la forêt d'Halatte et qu'il n'y a que très peu de mares permanentes. Les exemplaires les plus connus sont la fontaine du Lis (parcelle 111), la fontaine du Pied Dufaux (parcelle 65), la fontaine Saint-Barthélémy (parcelle 55), la fontaine Aubert (à l'est de la parcelle 129, en dehors de la forêt d'Halatte, dans un petit bois accessible depuis Villers-Saint-Frambourg et aménagé en lavoir pour ses habitants) et la fontaine Bertrand (parcelle 209)[26].

- L'obélisque du roi de Rome, édifié en 1811 pour commémorer la naissance de Napoléon François Charles Joseph Bonaparte, dit Napoléon II, fils de Napoléon Ier, et Marie-Louise d'Autriche. Le monument de quatre mètres de haut se situe non loin du carrefour du Grand-Maître, près de la fontaine du Lis, dans la parcelle 111 au nord de Fleurines. On ignore aujourd'hui la raison du choix de ce lieu, et on ne sait pas davantage qui a pris l'initiative de l'ériger et de le financer[27].

- Les bornes armoriées, implantées par le seigneur Anne de Montmorency entre 1537 et 1546 pour délimiter ses propriétés. Le but était d'éviter des incidents de chasse ou de pâturage, alors fréquents en raison de l'imbrication de différentes propriétés, et de faire respecter son domaine et ses droits. Suivant l'exemple, d'autres seigneurs ou entités religieuses propriétaires terriens érigèrent à leur tour des bornes en pierre taillée, frappées des blasons ou des insignes permettant aux passants d'identifier les propriétaires. La plus grande concentration de bornes se trouve autour du mont Alta, dans le secteur sud-ouest de la forêt. Des bornes armoriées du même type se rencontrent également en forêt de Chantilly[28].

%252C_l'Ob%C3%A9lisque_du_Roi_de_Rome_10.10.2010_04.jpg.webp)

- Des croix de fer sur des socles en pierre, expression de la religiosité de la population locale, et datant le plus souvent du XIXe siècle. Leur vocation était la protection contre les intempéries, des mauvaises récoltes ou les maladies, souvent en fonction du saint auquel elles sont consacrées et des « pouvoirs » qu'on lui accorde. Les croix furent forgées par des maréchaux-ferrants locaux et témoignent encore de leur savoir-faire. On en trouve le plus souvent en dehors de la forêt, mais sur le territoire de la commune de Villers-Saint-Frambourg, deux croix se situent dans la forêt même : la croix Saint-Rieul (parcelle 168) et la croix Saint-Pierre (parcelle 201).

- Des pavillons de chasse, situés au poteau des Bâtis, au poteau de la Belle-Croix et au poteau du Grand Maître. De facture assez simple, ils ne comprennent à la base qu'une unique pièce d'habitation et une petite écurie accolée. Ces cabanes ne sont pas à confondre avec les maisons forestières[29].

Usages de la forêt

Carrières

Le territoire de la forêt est utilisé depuis longtemps pour ses carrières de sable. Celui-ci était utilisé pour la fabrication de verre ou de céramique (comme la Faïence de Creil-Montereau). Des traces des anciennes exploitations sont encore visibles autour d'Aumont-en-Halatte, autour de la Butte d'Aumont et du Mont Alta. Des carrières sont toujours exploitées à Villeneuve-sur-Verberie et à Villers-Saint-Frambourg, en limite est de la forêt, par la Société d'exploitation de sables et minéraux (SAMIN), filiale du Groupe Saint-Gobain[30].

Apiculture

Du miel de tilleul est produit chaque année à partir des 2 000 ha de taillis de tilleuls présents dans la forêt domaniale. De la mi-juin à la mi-juillet, 3 000 à 5 000 ruches sont déposées dans les sous-bois, ce qui permet de produire 100 à 150 tonnes de miel chaque année[31].

Chasse

Depuis 1832, l'administration forestière est chargée de l'adjudication publique des droits de chasse pour une durée de neuf ans, comprenant cinq lots de chasse à tir avec une réserve cynégétique d’environ 600 ha[32].

Deux équipages de vénerie ou chasse à courre sont, par ailleurs, actifs en forêt d'Halatte. Le Rallye Trois Forêts, en tenue bleue, se consacre à la chasse au cerf. Le Rallye Pic'Hardy Chantilly, en tenue verte, se consacre au chevreuil[33].

Tourisme

Deux sentiers de Grande randonnée traversent la forêt : le GR 12 entre dans la forêt par Roberval, traverse le Mont Pagnotte, contourne Fleurines par le sud-est puis gagne Senlis. Le GR 655 suit exactement le même parcours. Le GR 12B vient lui de Pont-Sainte-Maxence, contourne Fleurines par l'ouest et rejoint le GR 12 à la hauteur du carrefour du pavillon de chasse. Le chemin de Petite Randonnée (PR, balisé jaune) 17 de l'Oise parcourt lui aussi la forêt.

Criminalité

Le 10 septembre 1979, Jacques Mesrine tend un guet-apens dans la forêt au journaliste de Minute Jacques Tillier, le torture, le blesse grièvement par trois balles en lui tirant dans la joue, le bras et la jambe. Il le laisse pour mort dans une champignonnière proche du village de Verneuil-en-Halatte en bordure de la route qui mène au village de Fleurines. Mesrine reprochait à ce journaliste de l'avoir diffamé en écrivant qu'il n'était pas une personne « réglo » avec ses associés en août 1979[34].

La forêt d'Halatte et les arts

Lieu de tournages cinématographiques

Plusieurs films ont été tournés, en partie, en forêt[35] :

- La Voie lactée (1969) de Luis Buñuel

- La Rumba (1987) de Roger Hanin

- Le Château de ma mère (1990) d'Yves Robert

- Confessions d'un barjo (1992) de Jérôme Boivin

- IP5 (1992) de Jean-Jacques Beineix avec Yves Montand. C'est au cours du tournage que l'acteur a fait un malaise et décéda à l'hôpital de Senlis peu de temps après.

- Justinien Trouvé ou le Bâtard de Dieu (1993) de Christian Fechner

- Dobermann (1997) de Jan Kounen

- Mesrine : L'ennemi Public no 1 (2008) de Jean-François Richet

Littérature

- Le roman L'Évadé de l'an II, de Philippe Ébly, se déroule notamment dans cette forêt.

Notes et références

- Coordonnées à la maison forestière de Fleurines relevées grâce à Google Maps

- Distance approximative à vol d'oiseau entre le point zéro des routes de France devant la cathédrale Notre-Dame de Paris et le centre du bourg, d'après « Mesure de distance », sur lesannuaires.com (consulté le ) qui donne 48,279 km.

- Inventaire forestier départemental : Oise - IIIe inventaire, Inventaire forestier national, (lire en ligne [PDF]), « Région forestière - Valois », p. 49-52.

- « Poster des sylvoécorégions », sur IFN (consulté le ).

- « Notice de la carte géologique de la France, Senlis, 1/50 000, XXIV-12 », sur brgm.fr (consulté le ).

- « A la découverte des pierres qui parlent en forêt d'Halatte » [PDF], sur Parc Naturel Régional Oise-Pays de France (consulté le ), p. 1.

- Marc Durand, « Le temple gallo-romain de la forêt d'Halatte (commune d'Ognon, Oise). Nouvelle interprétation du site à la suite des fouilles de 1996 à 1999 », Revue archéologique de Picardie, no spécial 18, , p. 93-142 (lire en ligne).

- Étienne Guillemot, Les forêts de Senlis : Étude sur les régimes des forêts d'Halatte..., 1905, p. 102-109

- Étienne Guillemot, op. cit., p. 107-110.

- Étienne Guillemot, op. cit., p. 210-212.

- Étienne Guillemot, op. cit., p. 169-171.

- Étienne Guillemot, op. cit., p. 198-201.

- Étienne Guillemot, op. cit., p. 208-215.

- Découvrons le massif forestier d’Halatte, op. cit., p. 6-7

- « Forêt d'Halatte et ses glacis agricoles » [PDF], sur DREAL Picardie (consulté le ).

- « Fiche descriptive de la ZNIEFF massif forestier d'Halatte », sur DREAL Picardie (consulté le ).

- « Natura 2000 : Les sites des Trois Forêts et du bois du Roi », sur PNR Oise Pays de France (consulté le ).

- « Site Natura 2000 : Forêts picardes : massif des trois forêts et bois du roi », sur ministère de l'Écologie (consulté le ).

- « Massifs forestiers d'Halatte, de Chantilly et d'Ermenonville, site d'importance communautaire », sur ministère de l'Écologie (consulté le ).

- « ZNIEFF 220005064 - Massif forestier d'Halatte », sur le site de l'inventaire national du patrimoine naturel (consulté le ).

- « Forêt d'Halatte - Nord-Picardie - Arbres remarquables », sur PhilippeMorize.com (consulté le ).

- Notice no PA00114689, base Mérimée, ministère français de la Culture

- Notice no PA60000072, base Mérimée, ministère français de la Culture

- Notice no PA60000014, base Mérimée, ministère français de la Culture

- « Les vestiges du château », sur Site officiel de la commune de Verneuil-en-Halatte (consulté le ).

- Découvrons le massif forestier d'Halatte, p. 5

- Raymond Poussard, « Halatte : deux mille ans d'art et d'histoire autour d'une forêt royale : 1re partie : La forêt », Bulletin du G.E.M.O.B., Beauvais, Groupement d’Étude des Monuments et Œuvres d’art de l’Oise et du Beauvaisis (GEMOB), vol. 84-85, , p. 56.

- « Aumont en Halatte. Sur le mont Alta », sur Parc naturel régional Oise-Pays de France (consulté le ), p. 2.

- Jacques Peloye et Raymond Poussard, « Territoire de chasse », dans Guy de Laporte (dir.), Chasse à courre, chasse de cour : Fastes de la vénerie princière à Chantilly au temps des Condés et des Orléans 1659-1910, Tournai, La Renaissance du Livre, , 367 p. (ISBN 2-8046-0908-1, lire en ligne), p. 41.

- Arrêté autorisant l'exploitation des carrières sur Légifrance

- Découvrons le massif forestier d’Halatte, op. cit., p. 13

- « La forêt d’Halatte hier et aujourd’hui », sur Association pour la Sauvegarde du Patrimoine Communal de Pontpoint (consulté le ).

- « Coordonnées des équipages de l'Oise », sur site officiel des associations de vénerie (consulté le ).

- Nathalie Revenu, « Vincent Cassel en tournage sous les traits de Mesrine », Le Parisien, (lire en ligne).

- Base de données L2TC sur les lieux de tournage

Voir aussi

Bibliographie

- Découvrons le massif d'Halatte, Orry-la-Ville, Parc naturel régional Oise-Pays de France, s.d., 16 p. (lire en ligne [PDF])

- Léon Fautrat, « La Forêt d'Halatte et sa capitainerie », Comité Archéologique de Senlis, Comptes-rendus et Mémoires, Senlis, Imprimerie d'Eugène Dufresne, 3e série, vol. 1, , p. 81-110 (lire en ligne, consulté le )

- Étienne Guillemot, Les forêts de Senlis : Étude sur les régimes des forêts d'Halatte, de Chantilly et d'Ermenonville au Moyen Âge jusqu'à la Révolution, Paris, Mémoires de la Société de l'Histoire de Paris et de l'Ile-de-France, , 228 p. (lire en ligne)

- À la découverte des pierres qui parlent en forêt d’Halatte, Orry-la-Ville, Parc naturel régional Oise-Pays de France, s.d., 8 p. (lire en ligne)

- Raymond Poussard, « Halatte : deux mille ans d'art et d'histoire autour d'une forêt royale : 1re partie : La forêt », Bulletin du G.E.M.O.B., Beauvais, Groupement d’Étude des Monuments et Œuvres d’art de l’Oise et du Beauvaisis (GEMOB), vol. 84-85, ; 67 p.

- Raymond Poussard, « Halatte : deux mille ans d'art et d'histoire autour d'une forêt royale : 2de partie : Autour de la forêt : Aumont, Beaurepaire, Chamant, Fleurines, Ognon, Pontpoint, Pont Sainte Maxence, Roberval, Senlis, Verneuil en Halatte, Villeneuve sur Verberie, Villers St Frambourg », Bulletin du G.E.M.O.B., Beauvais, Groupement d’Étude des Monuments et Œuvres d’art de l’Oise et du Beauvaisis (GEMOB), vol. 92-94, ; 119 p.

Articles connexes

Liens externes

- « Plan d'aménagement de la forêt d'Halatte (2012-2031) », sur ONF (consulté le )